第1课从食物采集到食物生产 学案 2024-2025学年高二历史统编版(2019)选择性必修2

文档属性

| 名称 | 第1课从食物采集到食物生产 学案 2024-2025学年高二历史统编版(2019)选择性必修2 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 392.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-18 16:32:01 | ||

图片预览

文档简介

第1课 从食物采集到食物生产

课标要求 教材分析

1.知道人类由食物采集者向食物生产者演进的过程及意义。 2.知道古代不同地区的食物生产及其对社会生活的影响 本课着眼于远古时期和古代社会两个漫长的历史阶段,聚焦食物采集到食物生产的转化,从时间演变和空间差异两个视角分析古代食物生产的相关问题。 第一子目重点探讨人类从采集和渔猎到农耕和畜牧的历程,以及农业的出现对人类生活方式的影响。第二子目介绍不同地区的食物生产与农业文明的概况,便于了解农业的产生及古代不同文明地区的食物生产状况,增强时空观念。第三子目重点探讨了农业的出现对生产关系的影响,通过这方面的研讨强化对唯物史观的认识

一、人类早期的生产与生活

1.阅读教材第一目的内容,指出距今大约1万年前后,人类的生产和生活发生了什么变化?

[提示] 生产方式:从采集渔猎到农耕畜牧。生产工具:从使用木、骨、石等材料制成的工具到使用磨制石器。居住方式:从迁徙、群居到定居、聚落生活。

2.教材插图中“河姆渡遗址出土的猪纹陶钵”属于什么类型的史料?有何价值?

[提示] 类型:属于第一手史料。价值:该陶钵间接反映了河姆渡时期动物驯化和家畜饲养已得到了一定的发展。

3.阅读教材第一目的内容,归纳农业出现的意义。

[提示] 是人类经济和社会生活的第一次革命,人类开始从食物采集者转变为食物生产者;促进了A人类生活和生产方式的变化;推动科学技术的发展。

1.从食物采集到食物生产

(1)食物采集:原始农耕和畜牧出现以前,人类使用简单的工具从事采集和渔猎,在一定的地域范围内过着迁徙的生活。

(2)食物生产:大约1万年前,原始的农耕和畜牧出现。

2.原始农业的产生

(1)概况

农耕的 起源 西亚 小亚细亚半岛南部等地是小麦、大麦的原产地

东亚 黄河中上游是粟的发源地;长江中下游的居民在世界上最早种植水稻

中美洲 玉米、甘薯等作物的原产地

畜牧的产生 西亚 距今约9 000年前,人们已经饲养绵羊和山羊

中国 距今约8 500年前,贾湖的居民已经饲养猪;后来,河姆渡的居民也饲养猪和狗

南美 距今约6 000年前,印第安人驯化了骆马

(2)影响

①是人类经济和社会生活的第一次革命,人类开始从食物采集者转变为食物生产者。增加了人类的食物供应,改善了人类的生存条件,加速了人口的增长。

②促进了生活和生产方式的变化。人类从迁徙过渡到定居,并逐渐形成聚落;随着农业生产力的提高,手工业从农业中分化出来。人们也逐渐产生了精神生活需要,原始艺术与宗教产生。

③推动了科学技术的发展,天文历法和数学等相关学科逐渐发展起来。

1.农业革命:约发生于10 000年前的新石器时代,可能由采集野生小麦发展为有意识地栽种,逐步到半定居等待收获的农耕生活方式。农业的产生是人类历史上的一次巨大革命。

2.第一次社会大分工:畜牧业从农业中分离出来,主要发生在原始社会晚期,因为生产力发展使畜牧部落从那些仍以渔猎和采集为主要谋生手段的落后部落分离出来的过程,给社会带来了很多变化,由于各部落的产品不尽相同,从而为经常性交换创造了条件。

[误区警示] 正确认识原始农耕和畜牧出现

原始农耕和畜牧的出现,只是文明时代到来的前提,而不是进入文明时代的标志。原始农业和畜牧业的出现,为人类提供了比较稳定的食物来源,改变了人类的生活方式,有利于文明的出现。后来,随着生产力的发展,产品有了剩余,出现了私有制、阶级和国家,人类才进入文明社会。

情境1 食物生产社会

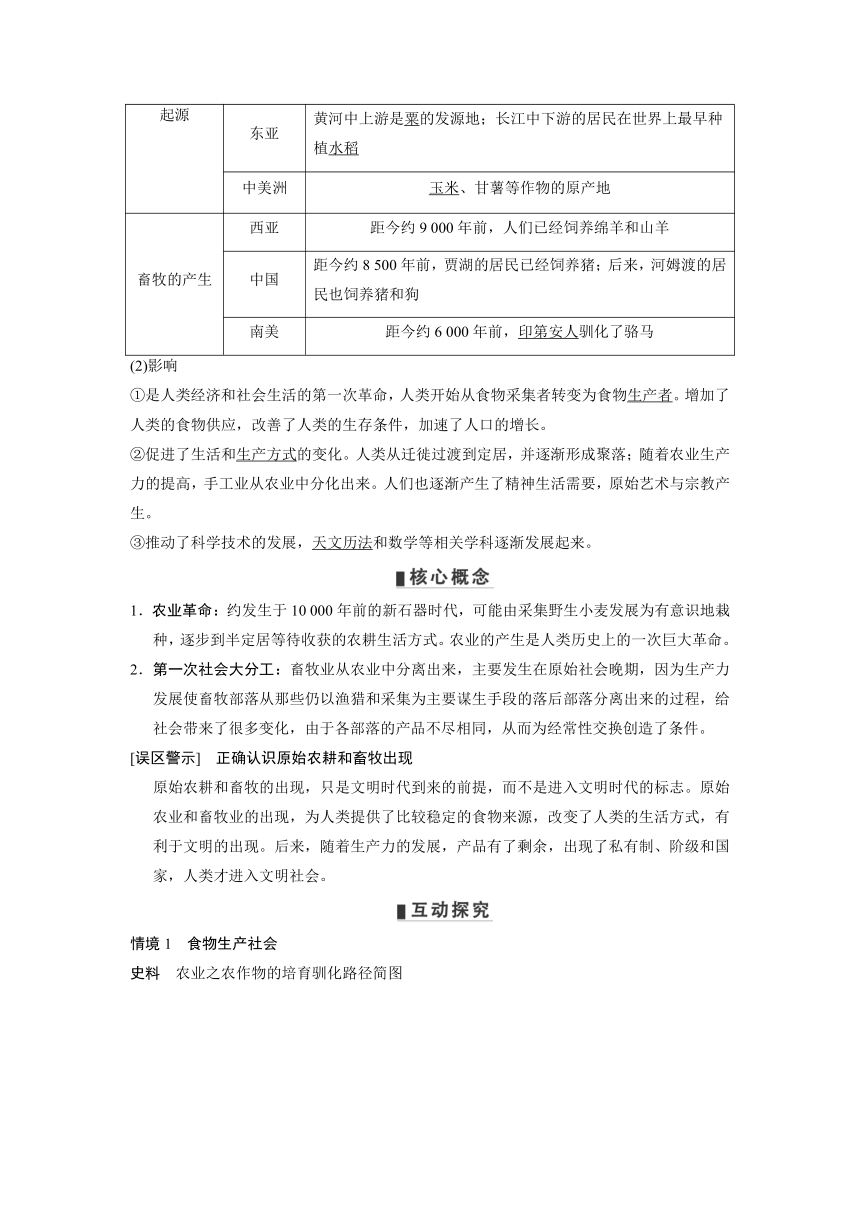

史料 农业之农作物的培育驯化路径简图

[探究]根据上图并结合所学,概括农业起源的时空分布特征。

[解读]该图从时间和空间两个角度呈现了培育驯化农作物的过程,根据图例和时空信息归纳世界不同地区主要粮食作物、经济作物的起源时间和地理分布的特点。

[提示] 多地起源;种植的作物具有区域特色;农作物的驯化过程从以粮食作物为主到以经济作物为主;主要分布在中国、印度、西亚、美洲等地。

情境2 一场革命性变革

史料 农业革命促使人类生活方式发生根本性的变化,人类从旧石器时代的迁徙生活逐渐转为定居生活。……原始农业和畜牧业产生以后,各项具体劳动,如动物的繁殖、饲养和农作物的播种、收割等,更是与气象变化息息相关,久而久之人们便形成了“季节”和“年”的概念,在此基础上出现了原始的历法,即以物候定农时的自然历法。……原始人在集体劳动过程中发出的有节奏的呼喊声,便是最基本的声乐因素。

——摘编自王斯德《世界通史》

[探究]根据史料和所学知识,说明原始农业和畜牧业的产生是一场革命性变革。

[解读]史料从人类生活方式、历法、音乐等角度阐释了农业革命的影响。

[提示] 促进了人类生活和生产方式的变化,增加了人类的食物供应,加速了人口的增长;促进了定居和聚落的形成,推动了科学技术和原始音乐的发展;产生新的社会分工和物品的交换;出现了剩余产品和贫富分化,进而产生了阶级和国家。

[深化拓展] 食物生产者生活的五大变化

1.与自然关系:从攫取性经济转变为生产性经济,从被动适应自然到主动生产自己需要的产品,改变了纯粹依赖自然资源的状况。

2.食物结构:除了由采集渔猎获得的食物,人们开始食用自己生产的粮食和饲养的动物。农业生产增加了人类的食物供应,改善了人类的食物结构。

3.生产方式:由原来流动的采集渔猎变为相对固定在一个地区的农业生产;手工业劳动逐渐从食物生产中分离出来。

4.社会组织:农业的出现使人类从迁徙过渡到定居,逐渐形成聚落。

5.精神生活:在农耕经济基础上的科学技术、文学艺术和宗教等产生并发展。

1.(2024·浙江杭州检测)农业在西亚地区的最早起源大概不晚于8000年,在公元前6000年成为该地区人民的主要生存方式。公元前5000前后,东亚和中美洲地区的农业也得以传播开来。下列有关世界农业起源的说法正确的是( )

A.农业文明由西亚地区传播到世界各地

B.农业起源是三个地区不断交流的结果

C.从世界范围看农业主要有三大起源地

D.人类从食物生产者转变为食物采集者

解析:选C。据所学知识可知,农耕主要起源于西亚、东亚和中美洲,所以从世界范围看农业主要有三大起源地,故选C项;除西亚外,东亚和中美洲也是农业的重要起源地,农业文明并非由西亚地区传播到世界各地,排除A项;西亚、东亚和中美洲农业的起源相对独立,并非不断交流的结果,排除B项;人类由食物的采集者转变为食物的生产者,排除D项。

2.(2023·山西太原期末)叙利亚的阿布胡赖拉遗址是已知最早的农业遗址之一,最初是一个300~400人依靠采集、狩猎为生的定居聚落,约公元前11050年,由于气候突变,该地居民开始尝试种植黑麦。之后其迅速扩展成一个占地近12公顷且规划整齐的村落,房子由半地穴式房屋升格成单层的泥砖房。这表明( )

A.气候因素导致农业革命

B.农业改变人类生活方式

C.人口增多推动房屋变迁

D.叙利亚是人类文明起源

解析:选B。据材料可知,种植黑麦之后,阿布胡赖拉从最初的定居聚落迅速扩展成一个占地近12公顷且规划整齐的村落,房子由半地穴式房屋升格成单层的泥砖房,这说明农业改变人类的生活方式,故选B项;气候因素是农业革命的原因之一,但主要是人类在长期的采集和渔猎过程中,掌握了某些动植物的生长规律,学会了选择,驯化野生动植物,排除A项;农业出现推动房屋变迁,而非人口增多,排除C项;农业是文明产生的前提,但不能据此说明叙利亚是人类文明起源,排除D项。

二、不同地区的食物生产与社会生活

1.阅读教材第二目的内容,提炼世界不同地区的食物生产与社会生活发展的共同原因有哪些?

[提示] 生产力的发展;农业、畜牧业的产生;主要分布在大河流域;劳动人民的勤劳智慧。

2.阅读教材插图“东汉牛耕图画像石拓片”,思考该画像石反映了东汉时期农业生产的哪些特点?

[提示] 使用铁犁牛耕;以家庭为单位进行精耕细作;形成自给自足的小农经济。

3.阅读教材第二目内容,概括世界古代以农耕为基础的多样文明有哪些体现?

[提示] 世界古代形成三大谷类植物区(东亚、东南亚稻米区;美洲玉米区;欧洲、中东、中亚及中国黄河流域的粟麦区);农业耕作技术的差异(精耕细作与谷蔬轮作);食物结构的差异(中国:素食结构为主;西方:肉奶为主)。

1.共性:灌溉农业的发展

(1)代表区域:西亚的两河流域、非洲的尼罗河流域、南亚的印度河和恒河流域、中国的黄河和长江流域。

(2)生产特征:为了减少旱涝对农业的影响,修建水利工程成为地区发展的大事。统治者将灌溉系统的开凿、疏浚、维护作为主要工作之一。

2.个性:多样的文明

地区 食物生产 土地所有制 土地经营方式

古巴 比伦 种植大麦、小麦,饲养山羊、绵羊、牛等家畜 王室和神庙拥有许多土地。政府官员、贵族、商人等也拥有土地 合伙经营或将土地出租给佃户

古埃及 古埃及的土地主要由王室和神庙占有

古代 中国 两大农业:北方粟麦农业区和南方稻作农业区;饲养猪和狗等家畜 商和西周时期,土地掌握在君主和各级贵族手中[奴隶主土地国有制] 农夫集体耕作 [井田制]

战国以后,铁器得到推广,封建地主土地私有制逐渐确立 农民往往以家庭为基本单位进行生产,男耕女织,自给自足;应用铁犁牛耕

古希腊 大麦和小麦从西亚传入,实行谷物与蔬菜轮作;种植葡萄和橄榄 只有公民才能拥有土地 农业生产中普遍使用奴隶劳动

古罗马 以谷物生产为主,同时种植橄榄和葡萄 实行土地国有 人们以家庭为单位进行生产

古代 美洲 主要粮食作物是玉米、甘薯、马铃薯,驯化了骆马 阿兹特克人的土地有贵族私有、村社公有和家庭份地三类 两年不耕作的土地将被村社收回

精耕细作:中国古代农业的生产模式,指在一定面积的土地上,投入较多的生产资料、劳动和采用较先进的技术,进行细致的土地耕作,如耕、耙、灌溉、选种、施肥等,最大限度地提高单位面积产量。

情境1 多元并存的农业格局

史料 中国与西欧以不同的自然、经济条件为背景,走上了不同的技术路线,西欧普遍实行休闲农作制,中国则发展了较为集约化的土地连种制,形成了独具特色的精耕细作的农业经济。

——摘编自卢峰《精耕细作的技术体系

——我国传统农业生产力系统考察之二》

[探究]根据史料,指出东西方农业发展的不同之处及其影响因素。

[解读]史料认为自然、经济条件的差异造成了中国与西欧农业技术路线的不同选择。

[提示] 不同之处:中国发展集体化的土地连种制,精耕细作,以农桑为主;西欧发展休闲农作制,实行轮作制,农牧并举。影响因素:自然地理差异;经济和社会的不同。

情境2 饮食文化的差异

史料一 中国人以为繁荣安定的景观是田畴相接,庄稼丰茂;中国的诗歌中,最常见的是田园,很少有牧野和山林。精耕细作的农业,为中国人的饮食开发出不少美味佳肴,可是其中最为丰富的成分是碳水化合物(淀粉)、纤维质与素食的蛋白质。

——摘编自许倬云《历史大脉络》

史料二 雅典人“不仅可以享受阿提卡的橄榄油和葡萄酒,而且可以食用黑海的谷物和干鱼,品尝腓尼基的椰枣和西西里的干酪”。……雅典的粮食产量只能满足城邦1/4的消费量,更多的粮食需要用橄榄油、葡萄酒等土特产品与外部交换。

——摘编自[美]约翰·博德曼《剑桥古代史》

[探究]根据史料一、二并结合所学,概括古代中国和古希腊城邦饮食方面的不同点并分析产生差异的原因。

[解读]史料一、二阐释了东西方饮食结构的不同和获取食物的主要途径,中国古代精耕细作的农业为人们提供了植物为主的美味佳肴;而古希腊则主要通过对外贸易换取食物。地理环境影响了经济结构,进而造成了东西方饮食结构的差异。

[提示] 不同点:饮食结构上,中国以植物为主,古希腊以肉奶类、果蔬等副食品为主;食物来源上,中国的自然经济能够自给自足,雅典依靠海外贸易。差异原因:中国河流、平原多,适合发展农业;雅典近海少地少平原,不适合农耕,适宜发展工商业和海外贸易。

[深化拓展]

东西方食物生产的主要差异

项目 东方 西方

农耕 技术 耕作制度 实行轮作制、复种制或间作套种制 普遍推行休闲农作制

土地集中 土地兼并后仍然用来经营种植,并需要大量农业劳动力分散经营,减少的是自耕农,增加的是佃农和雇农 土地集中是为了发展畜牧业,如圈地运动是为了养羊,所需劳动力少,大量失地农民只能到城市谋生

经济 比重 经济结构 农业以种植业为主,种植业中又以粮食生产为中心,畜牧业只占次要地位 农牧并重、农牧结合

饮食结构 素食结构,粮食占主导地位,肉食比重相对较少 食物结构中肉、奶的比重较高

2.中国古代农业经济的特征

(1)经济布局:南稻北粟(后为南稻北麦)。

(2)经济结构:以农业种植为主,家庭畜牧业为辅。

(3)耕作模式:不断变革生产工具和生产技术,精耕细作模式日益完善。

(4)经营方式:男耕女织的个体农耕经济长期占主导地位。

(5)土地制度:以地主土地私有为主,土地兼并盛行。

(6)区域特征:经济重心逐渐南移,区域之间的多样性、不平衡性、互补性明显。

(7)国家干预:一方面国家通过兴修水利、赈灾和救灾为农业生产提供保障;另一方面农业赋税是政府财政收入的主要来源。

1.(2023·北京高二测试)人类学家安德森在《中国的食物》一书中提及:“中国乃至整个东亚很少食用牛肉,而牛肉却是西方饮食文化中必不可少的食物原料。”造成这种饮食文化差异的主要原因是( )

A.生产方式不同 B.宗教信仰不同

C.生活习俗不同 D.历史传统不同

解析:选A。在东方的农耕文明中,牛是最重要的畜力,所以不会出现多吃牛肉的现象;西欧地处温带海洋性气候区内,畜牧业较为发达,所以食用牛肉的较多,即生产方式的不同造成了饮食文化的不同,故选A项;是否食用牛肉与宗教信仰没有必然关系,故B项排除;饮食文化本身属于生活习俗和历史传统的一个表现,排除C、D两项。

2.(2024·山东新高考联考)下图是人类社会早期发展脉络,它反映了人类社会早期文明( )

A.由自然地理环境决定

B.相互交流中吸收融合

C.各地区发展速度一致

D.呈现多元共生的特征

解析:选D。从图中可以看出,在农业生产出现后,西亚、东亚和美洲所产的农作物和饲养的牲畜存在不同,而且进入文明时代的时间也不同,所以这反映出人类社会早期文明呈现出多元共生的特征,故选D项,排除C项;自然地理环境对人类社会早期文明的产生与发展具有较大影响,但是并不起决定作用,排除A项;从图中可以看出不同地区各有其特色,但是并不能体现出相互交流和吸收融合的特征,排除B项。

三、生产关系的变化

1.阅读教材第三目,归纳农业的产生使人类社会的生产关系发生了哪些巨大变化?

[提示] 男女的地位发生变化;生产力的发展,使产品有了剩余,氏族内部出现了贫富分化;随着剩余产品的增加和私有制的出现,阶级产生了;为了调节阶级之间的利益冲突,国家应运而生。

2.运用唯物史观和图示法分析私有制、阶级和国家是如何出现的?

[提示]

1.男子地位上升

(1)男子:农业产生后,开始在生产中占据主导地位。

(2)妇女:以家务劳动和家庭副业为主,在农业生产中逐渐退居从属地位。

2.私有制与贫富分化出现

(1)生产力的发展,产品有了剩余。氏族首领利用权力把集体财物据为己有,变成私有财产。

(2)氏族内部出现贫富分化,产生了富人和穷人。

3.国家的诞生

(1)在对外交战中,军事首领的地位上升,战争中的俘虏变成奴隶,在氏族社会,有了自由民和奴隶的差别。

(2)随着剩余产品的增加和私有制的出现,产生了阶级。

(3)为了调节阶级之间的利益冲突,需要有一个强制机关,国家应运而生。国家是阶级矛盾不可调和的产物。

生产关系:人们在物质资料的生产过程中形成的社会关系,包括生产资料所有制的形式;人们在生产中的地位和相互关系、产品分配的形式等。其中,生产资料所有制的形式是最基本的、起决定作用的。

[知识拓展] 国家与氏族社会的区别

(1)国家管理下的居民是以地域来划分的,氏族制度下的居民是以血缘关系来划分的。

(2)国家对社会的管理,已不再实行原始的民主,而是使用强制性的公共权力,包括军队、警察、监狱等暴力机器。

情境 恩格斯论国家的产生

史料 除了自由民和奴隶的差别以外,又出现了富人和穷人的差别——随着新的分工,社会又有了新的阶级划分。各个家庭家长之间的财产差别,炸毁了各地迄今一直保存着的旧的共产制家庭公社。同时也炸毁了为这种公社而实行的土地的共同耕作。耕地起初是暂时地,后来便永久地分配给各个家庭使用,它向完全的私有财产的过渡,是逐渐进行的……

——[德]恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》

[探究]阅读史料并结合所学,从唯物史观角度谈谈国家兴起的历程。

[解读]史料内容主要涉及阶级差别、社会分化、私有观念、贫富差异等问题。

[提示] 随着生产力的发展,出现了剩余产品,氏族部落首领把集体财产变成私有财产,形成权贵阶层。私有制(含土地私有)代替了“共产制家庭公社”,随着贫富分化加剧,阶级产生。为了调节阶级之间的利益冲突,维护统治阶级利益,国家应运而生。

[深化拓展] 立足唯物史观认识早期人类社会生产关系

(1)生产力决定生产关系。由于磨制石器和弓箭等生产工具的大量使用,人类从自然界获取的食物增多,懂得了种植作物和饲养禽畜,原始农业和畜牧业开始产生。男子的体力优势开始逐渐显现,并占据主导地位。随着生产力的进一步发展,开始有了剩余产品,氏族首领往往利用权势将其变成私有财产。

(2)经济基础决定上层建筑。在争夺财富的部落战争中,战俘往往被变成奴隶,除此之外,因抵押、担保等经济关系的出现,原始社会末期还出现大量的债务奴隶。这样,氏族首领成为奴隶主贵族,氏族成员成为平民,于是阶级产生了。为了调节阶级之间的利益冲突,维护奴隶主贵族的利益,国家应运而生。

1.(2023·江苏常州期末)“生产力进一步发展,进而出现剩余产品、社会分化和阶级,为了控制生产资料和剩余产品,出现了政府、军队等强制机关,国家开始形成。”此材料旨在说明( )

A.生产力的发展是文明产生的根源

B.人类文明产生的前提是农业和畜牧业产生

C.人类文明产生的标志是阶级、国家、文字

D.生产力的发展是社会分化的结果

解析:选A。生产力的发展推动了国家的出现,这说明生产力的发展是文明产生的根源,A项正确;农业和畜牧业的产生是生产力发展的结果,排除B项;材料未涉及文明产生的标志,排除C项;D项颠倒了因果关系,排除。

2.原始社会后期,氏族贵族、首领接受氏族成员的献纳或利用特权霸占耕地、产品、利品等;有的氏族成员贫困破产后,便向氏族里的富有者以土地和人身为担保进行抵押借贷,负债到期如果还不起,便成为债主的债务奴隶;部落之间的战争也日益增多,战俘奴隶大量增加。这反映了( )

A.阶级社会到来的征兆

B.阶级矛盾日益尖锐

C.奴隶的来源极其广泛

D.贫富分化愈加明显

解析:选A。据材料中描述的贫困氏族成员和战俘等的处境可以看出,随着私有制的发展,贫富分化加剧,阶级分化进一步发展,这些都是阶级社会到来的征兆,A项正确;材料并未体现阶级矛盾日益尖锐,排除B项;题干材料仅涉及奴隶的两种来源,即债务奴隶与战俘,“极其广泛”的说法过于夸大,排除C项;战俘不涉及贫富分化问题,排除D项。

多元起源——世界农业的产生

材料 从伊朗的德黑兰平原以西的山前地带,经伊拉克北部、土耳其东南部到叙利亚以及约旦的北部和西部呈“新月形”地区。早在公元前8000—公元前6000年,该地区就出现了原始农业,人们在这里种植谷物、饲养家畜。在墨西哥的坦马利帕斯地区,以及瓦哈卡河谷和特瓦坎谷地的印第安人早在公元前7000年已开始种植玉米,并驯养羊驼。公元前7500—公元前5000年,黄河及长江流域已开始种植小麦、谷子和水稻,并饲养猪、狗、羊等家畜。

——摘编自张同铸《世界农业地理总论》

[探究]根据材料,指出农业起源的区域,并归纳其起源的特点。

[提示] 区域:西亚、中美洲和中国的黄河及长江流域。特点:有多个起源中心;农作物种类和驯化的动物种类不同。

【思维提升】 不同地区的食物生产与社会生活的统一性和多样性

1.统一性

(1)分布在利于灌溉的河谷地带或靠近水源地区。

(2)建立了政治权威和政府管理部门,通过税收或贡赋将社会剩余产品集中再分配。

(3)致力于保障周边地区的稳定与经济发展,常常通过对外扩张扩大势力范围。

(4)社会阶层的分化:统治精英、普通民众和奴隶。下层阶级的人成为主要耕种者,为建设大型工程(水利灌溉、道路、神庙宫殿、金字塔和城墙)提供劳动力。

(5)创造成熟的文化传统(文字体系、天文观测等)。

2.多样性

(1)形成三大谷类植物区(东亚东南亚稻米区;美洲玉米区;欧洲、中东、中亚及中国黄河流域的粟麦区)。

(2)农业耕作技术的差异(精耕细作与休闲农耕制)。

(3)种植与畜牧的比重差异(主谷式农业与谷草式农业)。

(4)食物结构的差异(中国:素食结构;西方:肉奶为主)。

(5)土地经营方式的差异。

第一课·课后小节

[知识总结]

[必备术语]

1.生产力的发展、农业和畜牧业的产生,是人类从食物的采集者转变为食物生产者的根本因素。

2.受自然条件和生产生活方式的影响,古代农业呈现多元化格局。

3.农业的出现是人类经济和社会生活的第一次革命,促进了生活和生产方式的变化,推动了科学技术的发展。

4.随着生产力的发展,产品有了剩余,而后私有制、阶级和国家出现,人类进入文明社会。

课标要求 教材分析

1.知道人类由食物采集者向食物生产者演进的过程及意义。 2.知道古代不同地区的食物生产及其对社会生活的影响 本课着眼于远古时期和古代社会两个漫长的历史阶段,聚焦食物采集到食物生产的转化,从时间演变和空间差异两个视角分析古代食物生产的相关问题。 第一子目重点探讨人类从采集和渔猎到农耕和畜牧的历程,以及农业的出现对人类生活方式的影响。第二子目介绍不同地区的食物生产与农业文明的概况,便于了解农业的产生及古代不同文明地区的食物生产状况,增强时空观念。第三子目重点探讨了农业的出现对生产关系的影响,通过这方面的研讨强化对唯物史观的认识

一、人类早期的生产与生活

1.阅读教材第一目的内容,指出距今大约1万年前后,人类的生产和生活发生了什么变化?

[提示] 生产方式:从采集渔猎到农耕畜牧。生产工具:从使用木、骨、石等材料制成的工具到使用磨制石器。居住方式:从迁徙、群居到定居、聚落生活。

2.教材插图中“河姆渡遗址出土的猪纹陶钵”属于什么类型的史料?有何价值?

[提示] 类型:属于第一手史料。价值:该陶钵间接反映了河姆渡时期动物驯化和家畜饲养已得到了一定的发展。

3.阅读教材第一目的内容,归纳农业出现的意义。

[提示] 是人类经济和社会生活的第一次革命,人类开始从食物采集者转变为食物生产者;促进了A人类生活和生产方式的变化;推动科学技术的发展。

1.从食物采集到食物生产

(1)食物采集:原始农耕和畜牧出现以前,人类使用简单的工具从事采集和渔猎,在一定的地域范围内过着迁徙的生活。

(2)食物生产:大约1万年前,原始的农耕和畜牧出现。

2.原始农业的产生

(1)概况

农耕的 起源 西亚 小亚细亚半岛南部等地是小麦、大麦的原产地

东亚 黄河中上游是粟的发源地;长江中下游的居民在世界上最早种植水稻

中美洲 玉米、甘薯等作物的原产地

畜牧的产生 西亚 距今约9 000年前,人们已经饲养绵羊和山羊

中国 距今约8 500年前,贾湖的居民已经饲养猪;后来,河姆渡的居民也饲养猪和狗

南美 距今约6 000年前,印第安人驯化了骆马

(2)影响

①是人类经济和社会生活的第一次革命,人类开始从食物采集者转变为食物生产者。增加了人类的食物供应,改善了人类的生存条件,加速了人口的增长。

②促进了生活和生产方式的变化。人类从迁徙过渡到定居,并逐渐形成聚落;随着农业生产力的提高,手工业从农业中分化出来。人们也逐渐产生了精神生活需要,原始艺术与宗教产生。

③推动了科学技术的发展,天文历法和数学等相关学科逐渐发展起来。

1.农业革命:约发生于10 000年前的新石器时代,可能由采集野生小麦发展为有意识地栽种,逐步到半定居等待收获的农耕生活方式。农业的产生是人类历史上的一次巨大革命。

2.第一次社会大分工:畜牧业从农业中分离出来,主要发生在原始社会晚期,因为生产力发展使畜牧部落从那些仍以渔猎和采集为主要谋生手段的落后部落分离出来的过程,给社会带来了很多变化,由于各部落的产品不尽相同,从而为经常性交换创造了条件。

[误区警示] 正确认识原始农耕和畜牧出现

原始农耕和畜牧的出现,只是文明时代到来的前提,而不是进入文明时代的标志。原始农业和畜牧业的出现,为人类提供了比较稳定的食物来源,改变了人类的生活方式,有利于文明的出现。后来,随着生产力的发展,产品有了剩余,出现了私有制、阶级和国家,人类才进入文明社会。

情境1 食物生产社会

史料 农业之农作物的培育驯化路径简图

[探究]根据上图并结合所学,概括农业起源的时空分布特征。

[解读]该图从时间和空间两个角度呈现了培育驯化农作物的过程,根据图例和时空信息归纳世界不同地区主要粮食作物、经济作物的起源时间和地理分布的特点。

[提示] 多地起源;种植的作物具有区域特色;农作物的驯化过程从以粮食作物为主到以经济作物为主;主要分布在中国、印度、西亚、美洲等地。

情境2 一场革命性变革

史料 农业革命促使人类生活方式发生根本性的变化,人类从旧石器时代的迁徙生活逐渐转为定居生活。……原始农业和畜牧业产生以后,各项具体劳动,如动物的繁殖、饲养和农作物的播种、收割等,更是与气象变化息息相关,久而久之人们便形成了“季节”和“年”的概念,在此基础上出现了原始的历法,即以物候定农时的自然历法。……原始人在集体劳动过程中发出的有节奏的呼喊声,便是最基本的声乐因素。

——摘编自王斯德《世界通史》

[探究]根据史料和所学知识,说明原始农业和畜牧业的产生是一场革命性变革。

[解读]史料从人类生活方式、历法、音乐等角度阐释了农业革命的影响。

[提示] 促进了人类生活和生产方式的变化,增加了人类的食物供应,加速了人口的增长;促进了定居和聚落的形成,推动了科学技术和原始音乐的发展;产生新的社会分工和物品的交换;出现了剩余产品和贫富分化,进而产生了阶级和国家。

[深化拓展] 食物生产者生活的五大变化

1.与自然关系:从攫取性经济转变为生产性经济,从被动适应自然到主动生产自己需要的产品,改变了纯粹依赖自然资源的状况。

2.食物结构:除了由采集渔猎获得的食物,人们开始食用自己生产的粮食和饲养的动物。农业生产增加了人类的食物供应,改善了人类的食物结构。

3.生产方式:由原来流动的采集渔猎变为相对固定在一个地区的农业生产;手工业劳动逐渐从食物生产中分离出来。

4.社会组织:农业的出现使人类从迁徙过渡到定居,逐渐形成聚落。

5.精神生活:在农耕经济基础上的科学技术、文学艺术和宗教等产生并发展。

1.(2024·浙江杭州检测)农业在西亚地区的最早起源大概不晚于8000年,在公元前6000年成为该地区人民的主要生存方式。公元前5000前后,东亚和中美洲地区的农业也得以传播开来。下列有关世界农业起源的说法正确的是( )

A.农业文明由西亚地区传播到世界各地

B.农业起源是三个地区不断交流的结果

C.从世界范围看农业主要有三大起源地

D.人类从食物生产者转变为食物采集者

解析:选C。据所学知识可知,农耕主要起源于西亚、东亚和中美洲,所以从世界范围看农业主要有三大起源地,故选C项;除西亚外,东亚和中美洲也是农业的重要起源地,农业文明并非由西亚地区传播到世界各地,排除A项;西亚、东亚和中美洲农业的起源相对独立,并非不断交流的结果,排除B项;人类由食物的采集者转变为食物的生产者,排除D项。

2.(2023·山西太原期末)叙利亚的阿布胡赖拉遗址是已知最早的农业遗址之一,最初是一个300~400人依靠采集、狩猎为生的定居聚落,约公元前11050年,由于气候突变,该地居民开始尝试种植黑麦。之后其迅速扩展成一个占地近12公顷且规划整齐的村落,房子由半地穴式房屋升格成单层的泥砖房。这表明( )

A.气候因素导致农业革命

B.农业改变人类生活方式

C.人口增多推动房屋变迁

D.叙利亚是人类文明起源

解析:选B。据材料可知,种植黑麦之后,阿布胡赖拉从最初的定居聚落迅速扩展成一个占地近12公顷且规划整齐的村落,房子由半地穴式房屋升格成单层的泥砖房,这说明农业改变人类的生活方式,故选B项;气候因素是农业革命的原因之一,但主要是人类在长期的采集和渔猎过程中,掌握了某些动植物的生长规律,学会了选择,驯化野生动植物,排除A项;农业出现推动房屋变迁,而非人口增多,排除C项;农业是文明产生的前提,但不能据此说明叙利亚是人类文明起源,排除D项。

二、不同地区的食物生产与社会生活

1.阅读教材第二目的内容,提炼世界不同地区的食物生产与社会生活发展的共同原因有哪些?

[提示] 生产力的发展;农业、畜牧业的产生;主要分布在大河流域;劳动人民的勤劳智慧。

2.阅读教材插图“东汉牛耕图画像石拓片”,思考该画像石反映了东汉时期农业生产的哪些特点?

[提示] 使用铁犁牛耕;以家庭为单位进行精耕细作;形成自给自足的小农经济。

3.阅读教材第二目内容,概括世界古代以农耕为基础的多样文明有哪些体现?

[提示] 世界古代形成三大谷类植物区(东亚、东南亚稻米区;美洲玉米区;欧洲、中东、中亚及中国黄河流域的粟麦区);农业耕作技术的差异(精耕细作与谷蔬轮作);食物结构的差异(中国:素食结构为主;西方:肉奶为主)。

1.共性:灌溉农业的发展

(1)代表区域:西亚的两河流域、非洲的尼罗河流域、南亚的印度河和恒河流域、中国的黄河和长江流域。

(2)生产特征:为了减少旱涝对农业的影响,修建水利工程成为地区发展的大事。统治者将灌溉系统的开凿、疏浚、维护作为主要工作之一。

2.个性:多样的文明

地区 食物生产 土地所有制 土地经营方式

古巴 比伦 种植大麦、小麦,饲养山羊、绵羊、牛等家畜 王室和神庙拥有许多土地。政府官员、贵族、商人等也拥有土地 合伙经营或将土地出租给佃户

古埃及 古埃及的土地主要由王室和神庙占有

古代 中国 两大农业:北方粟麦农业区和南方稻作农业区;饲养猪和狗等家畜 商和西周时期,土地掌握在君主和各级贵族手中[奴隶主土地国有制] 农夫集体耕作 [井田制]

战国以后,铁器得到推广,封建地主土地私有制逐渐确立 农民往往以家庭为基本单位进行生产,男耕女织,自给自足;应用铁犁牛耕

古希腊 大麦和小麦从西亚传入,实行谷物与蔬菜轮作;种植葡萄和橄榄 只有公民才能拥有土地 农业生产中普遍使用奴隶劳动

古罗马 以谷物生产为主,同时种植橄榄和葡萄 实行土地国有 人们以家庭为单位进行生产

古代 美洲 主要粮食作物是玉米、甘薯、马铃薯,驯化了骆马 阿兹特克人的土地有贵族私有、村社公有和家庭份地三类 两年不耕作的土地将被村社收回

精耕细作:中国古代农业的生产模式,指在一定面积的土地上,投入较多的生产资料、劳动和采用较先进的技术,进行细致的土地耕作,如耕、耙、灌溉、选种、施肥等,最大限度地提高单位面积产量。

情境1 多元并存的农业格局

史料 中国与西欧以不同的自然、经济条件为背景,走上了不同的技术路线,西欧普遍实行休闲农作制,中国则发展了较为集约化的土地连种制,形成了独具特色的精耕细作的农业经济。

——摘编自卢峰《精耕细作的技术体系

——我国传统农业生产力系统考察之二》

[探究]根据史料,指出东西方农业发展的不同之处及其影响因素。

[解读]史料认为自然、经济条件的差异造成了中国与西欧农业技术路线的不同选择。

[提示] 不同之处:中国发展集体化的土地连种制,精耕细作,以农桑为主;西欧发展休闲农作制,实行轮作制,农牧并举。影响因素:自然地理差异;经济和社会的不同。

情境2 饮食文化的差异

史料一 中国人以为繁荣安定的景观是田畴相接,庄稼丰茂;中国的诗歌中,最常见的是田园,很少有牧野和山林。精耕细作的农业,为中国人的饮食开发出不少美味佳肴,可是其中最为丰富的成分是碳水化合物(淀粉)、纤维质与素食的蛋白质。

——摘编自许倬云《历史大脉络》

史料二 雅典人“不仅可以享受阿提卡的橄榄油和葡萄酒,而且可以食用黑海的谷物和干鱼,品尝腓尼基的椰枣和西西里的干酪”。……雅典的粮食产量只能满足城邦1/4的消费量,更多的粮食需要用橄榄油、葡萄酒等土特产品与外部交换。

——摘编自[美]约翰·博德曼《剑桥古代史》

[探究]根据史料一、二并结合所学,概括古代中国和古希腊城邦饮食方面的不同点并分析产生差异的原因。

[解读]史料一、二阐释了东西方饮食结构的不同和获取食物的主要途径,中国古代精耕细作的农业为人们提供了植物为主的美味佳肴;而古希腊则主要通过对外贸易换取食物。地理环境影响了经济结构,进而造成了东西方饮食结构的差异。

[提示] 不同点:饮食结构上,中国以植物为主,古希腊以肉奶类、果蔬等副食品为主;食物来源上,中国的自然经济能够自给自足,雅典依靠海外贸易。差异原因:中国河流、平原多,适合发展农业;雅典近海少地少平原,不适合农耕,适宜发展工商业和海外贸易。

[深化拓展]

东西方食物生产的主要差异

项目 东方 西方

农耕 技术 耕作制度 实行轮作制、复种制或间作套种制 普遍推行休闲农作制

土地集中 土地兼并后仍然用来经营种植,并需要大量农业劳动力分散经营,减少的是自耕农,增加的是佃农和雇农 土地集中是为了发展畜牧业,如圈地运动是为了养羊,所需劳动力少,大量失地农民只能到城市谋生

经济 比重 经济结构 农业以种植业为主,种植业中又以粮食生产为中心,畜牧业只占次要地位 农牧并重、农牧结合

饮食结构 素食结构,粮食占主导地位,肉食比重相对较少 食物结构中肉、奶的比重较高

2.中国古代农业经济的特征

(1)经济布局:南稻北粟(后为南稻北麦)。

(2)经济结构:以农业种植为主,家庭畜牧业为辅。

(3)耕作模式:不断变革生产工具和生产技术,精耕细作模式日益完善。

(4)经营方式:男耕女织的个体农耕经济长期占主导地位。

(5)土地制度:以地主土地私有为主,土地兼并盛行。

(6)区域特征:经济重心逐渐南移,区域之间的多样性、不平衡性、互补性明显。

(7)国家干预:一方面国家通过兴修水利、赈灾和救灾为农业生产提供保障;另一方面农业赋税是政府财政收入的主要来源。

1.(2023·北京高二测试)人类学家安德森在《中国的食物》一书中提及:“中国乃至整个东亚很少食用牛肉,而牛肉却是西方饮食文化中必不可少的食物原料。”造成这种饮食文化差异的主要原因是( )

A.生产方式不同 B.宗教信仰不同

C.生活习俗不同 D.历史传统不同

解析:选A。在东方的农耕文明中,牛是最重要的畜力,所以不会出现多吃牛肉的现象;西欧地处温带海洋性气候区内,畜牧业较为发达,所以食用牛肉的较多,即生产方式的不同造成了饮食文化的不同,故选A项;是否食用牛肉与宗教信仰没有必然关系,故B项排除;饮食文化本身属于生活习俗和历史传统的一个表现,排除C、D两项。

2.(2024·山东新高考联考)下图是人类社会早期发展脉络,它反映了人类社会早期文明( )

A.由自然地理环境决定

B.相互交流中吸收融合

C.各地区发展速度一致

D.呈现多元共生的特征

解析:选D。从图中可以看出,在农业生产出现后,西亚、东亚和美洲所产的农作物和饲养的牲畜存在不同,而且进入文明时代的时间也不同,所以这反映出人类社会早期文明呈现出多元共生的特征,故选D项,排除C项;自然地理环境对人类社会早期文明的产生与发展具有较大影响,但是并不起决定作用,排除A项;从图中可以看出不同地区各有其特色,但是并不能体现出相互交流和吸收融合的特征,排除B项。

三、生产关系的变化

1.阅读教材第三目,归纳农业的产生使人类社会的生产关系发生了哪些巨大变化?

[提示] 男女的地位发生变化;生产力的发展,使产品有了剩余,氏族内部出现了贫富分化;随着剩余产品的增加和私有制的出现,阶级产生了;为了调节阶级之间的利益冲突,国家应运而生。

2.运用唯物史观和图示法分析私有制、阶级和国家是如何出现的?

[提示]

1.男子地位上升

(1)男子:农业产生后,开始在生产中占据主导地位。

(2)妇女:以家务劳动和家庭副业为主,在农业生产中逐渐退居从属地位。

2.私有制与贫富分化出现

(1)生产力的发展,产品有了剩余。氏族首领利用权力把集体财物据为己有,变成私有财产。

(2)氏族内部出现贫富分化,产生了富人和穷人。

3.国家的诞生

(1)在对外交战中,军事首领的地位上升,战争中的俘虏变成奴隶,在氏族社会,有了自由民和奴隶的差别。

(2)随着剩余产品的增加和私有制的出现,产生了阶级。

(3)为了调节阶级之间的利益冲突,需要有一个强制机关,国家应运而生。国家是阶级矛盾不可调和的产物。

生产关系:人们在物质资料的生产过程中形成的社会关系,包括生产资料所有制的形式;人们在生产中的地位和相互关系、产品分配的形式等。其中,生产资料所有制的形式是最基本的、起决定作用的。

[知识拓展] 国家与氏族社会的区别

(1)国家管理下的居民是以地域来划分的,氏族制度下的居民是以血缘关系来划分的。

(2)国家对社会的管理,已不再实行原始的民主,而是使用强制性的公共权力,包括军队、警察、监狱等暴力机器。

情境 恩格斯论国家的产生

史料 除了自由民和奴隶的差别以外,又出现了富人和穷人的差别——随着新的分工,社会又有了新的阶级划分。各个家庭家长之间的财产差别,炸毁了各地迄今一直保存着的旧的共产制家庭公社。同时也炸毁了为这种公社而实行的土地的共同耕作。耕地起初是暂时地,后来便永久地分配给各个家庭使用,它向完全的私有财产的过渡,是逐渐进行的……

——[德]恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》

[探究]阅读史料并结合所学,从唯物史观角度谈谈国家兴起的历程。

[解读]史料内容主要涉及阶级差别、社会分化、私有观念、贫富差异等问题。

[提示] 随着生产力的发展,出现了剩余产品,氏族部落首领把集体财产变成私有财产,形成权贵阶层。私有制(含土地私有)代替了“共产制家庭公社”,随着贫富分化加剧,阶级产生。为了调节阶级之间的利益冲突,维护统治阶级利益,国家应运而生。

[深化拓展] 立足唯物史观认识早期人类社会生产关系

(1)生产力决定生产关系。由于磨制石器和弓箭等生产工具的大量使用,人类从自然界获取的食物增多,懂得了种植作物和饲养禽畜,原始农业和畜牧业开始产生。男子的体力优势开始逐渐显现,并占据主导地位。随着生产力的进一步发展,开始有了剩余产品,氏族首领往往利用权势将其变成私有财产。

(2)经济基础决定上层建筑。在争夺财富的部落战争中,战俘往往被变成奴隶,除此之外,因抵押、担保等经济关系的出现,原始社会末期还出现大量的债务奴隶。这样,氏族首领成为奴隶主贵族,氏族成员成为平民,于是阶级产生了。为了调节阶级之间的利益冲突,维护奴隶主贵族的利益,国家应运而生。

1.(2023·江苏常州期末)“生产力进一步发展,进而出现剩余产品、社会分化和阶级,为了控制生产资料和剩余产品,出现了政府、军队等强制机关,国家开始形成。”此材料旨在说明( )

A.生产力的发展是文明产生的根源

B.人类文明产生的前提是农业和畜牧业产生

C.人类文明产生的标志是阶级、国家、文字

D.生产力的发展是社会分化的结果

解析:选A。生产力的发展推动了国家的出现,这说明生产力的发展是文明产生的根源,A项正确;农业和畜牧业的产生是生产力发展的结果,排除B项;材料未涉及文明产生的标志,排除C项;D项颠倒了因果关系,排除。

2.原始社会后期,氏族贵族、首领接受氏族成员的献纳或利用特权霸占耕地、产品、利品等;有的氏族成员贫困破产后,便向氏族里的富有者以土地和人身为担保进行抵押借贷,负债到期如果还不起,便成为债主的债务奴隶;部落之间的战争也日益增多,战俘奴隶大量增加。这反映了( )

A.阶级社会到来的征兆

B.阶级矛盾日益尖锐

C.奴隶的来源极其广泛

D.贫富分化愈加明显

解析:选A。据材料中描述的贫困氏族成员和战俘等的处境可以看出,随着私有制的发展,贫富分化加剧,阶级分化进一步发展,这些都是阶级社会到来的征兆,A项正确;材料并未体现阶级矛盾日益尖锐,排除B项;题干材料仅涉及奴隶的两种来源,即债务奴隶与战俘,“极其广泛”的说法过于夸大,排除C项;战俘不涉及贫富分化问题,排除D项。

多元起源——世界农业的产生

材料 从伊朗的德黑兰平原以西的山前地带,经伊拉克北部、土耳其东南部到叙利亚以及约旦的北部和西部呈“新月形”地区。早在公元前8000—公元前6000年,该地区就出现了原始农业,人们在这里种植谷物、饲养家畜。在墨西哥的坦马利帕斯地区,以及瓦哈卡河谷和特瓦坎谷地的印第安人早在公元前7000年已开始种植玉米,并驯养羊驼。公元前7500—公元前5000年,黄河及长江流域已开始种植小麦、谷子和水稻,并饲养猪、狗、羊等家畜。

——摘编自张同铸《世界农业地理总论》

[探究]根据材料,指出农业起源的区域,并归纳其起源的特点。

[提示] 区域:西亚、中美洲和中国的黄河及长江流域。特点:有多个起源中心;农作物种类和驯化的动物种类不同。

【思维提升】 不同地区的食物生产与社会生活的统一性和多样性

1.统一性

(1)分布在利于灌溉的河谷地带或靠近水源地区。

(2)建立了政治权威和政府管理部门,通过税收或贡赋将社会剩余产品集中再分配。

(3)致力于保障周边地区的稳定与经济发展,常常通过对外扩张扩大势力范围。

(4)社会阶层的分化:统治精英、普通民众和奴隶。下层阶级的人成为主要耕种者,为建设大型工程(水利灌溉、道路、神庙宫殿、金字塔和城墙)提供劳动力。

(5)创造成熟的文化传统(文字体系、天文观测等)。

2.多样性

(1)形成三大谷类植物区(东亚东南亚稻米区;美洲玉米区;欧洲、中东、中亚及中国黄河流域的粟麦区)。

(2)农业耕作技术的差异(精耕细作与休闲农耕制)。

(3)种植与畜牧的比重差异(主谷式农业与谷草式农业)。

(4)食物结构的差异(中国:素食结构;西方:肉奶为主)。

(5)土地经营方式的差异。

第一课·课后小节

[知识总结]

[必备术语]

1.生产力的发展、农业和畜牧业的产生,是人类从食物的采集者转变为食物生产者的根本因素。

2.受自然条件和生产生活方式的影响,古代农业呈现多元化格局。

3.农业的出现是人类经济和社会生活的第一次革命,促进了生活和生产方式的变化,推动了科学技术的发展。

4.随着生产力的发展,产品有了剩余,而后私有制、阶级和国家出现,人类进入文明社会。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化