2025届高考语文复习:诗歌鉴赏观点评价类 课件(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 2025届高考语文复习:诗歌鉴赏观点评价类 课件(共25张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-19 08:55:52 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

——观点评价类

诗歌鉴赏

学习目标:

1、读懂诗歌内容

2、识别表达技巧

3、拆解、分析题干,清楚命题指向

4、依据题干所指,结合诗歌内容,规范答题。

真题重做:2023年新高考1卷

阅读下面这首宋诗,完成后面的题目。

答友人论学

林希逸

逐字笺来学转难①,逢人个个说曾颜②。

那知剥落皮毛处,不在流传口耳间。

禅要自参求印可,仙须亲炼待丹还。

卖花担上看桃李,此语吾今忆鹤山③。

【注】①笺:注释。这里指研读经典。②曾颜:孔子的弟子曾参和颜回。③鹤山:南宋学者魏了翁,号鹤山。

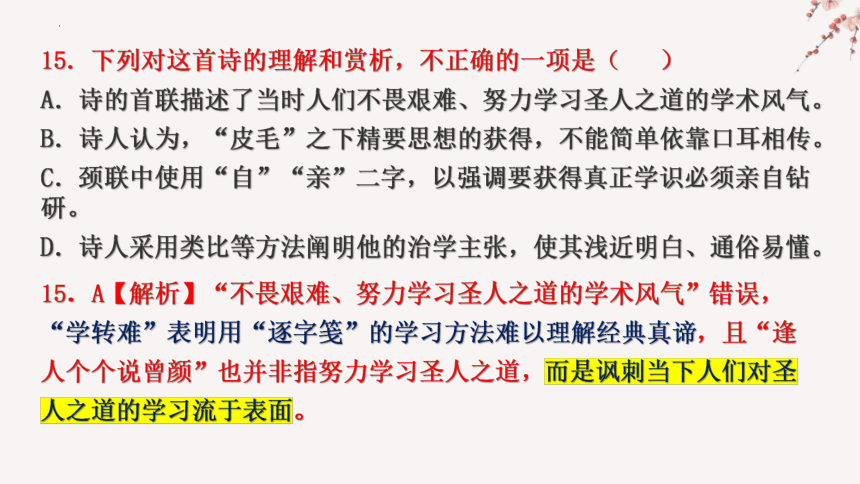

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.诗的首联描述了当时人们不畏艰难、努力学习圣人之道的学术风气。

B.诗人认为,“皮毛”之下精要思想的获得,不能简单依靠口耳相传。

C.颈联中使用“自”“亲”二字,以强调要获得真正学识必须亲自钻研。

D.诗人采用类比等方法阐明他的治学主张,使其浅近明白、通俗易懂。

15.A【解析】“不畏艰难、努力学习圣人之道的学术风气”错误,“学转难”表明用“逐字笺”的学习方法难以理解经典真谛,且“逢人个个说曾颜”也并非指努力学习圣人之道,而是讽刺当下人们对圣人之道的学习流于表面。

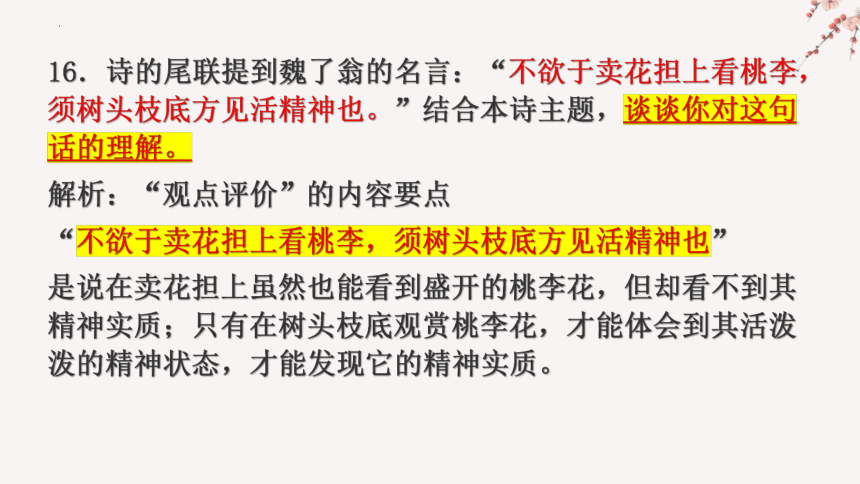

16.诗的尾联提到魏了翁的名言:“不欲于卖花担上看桃李,须树头枝底方见活精神也。”结合本诗主题,谈谈你对这句话的理解。

解析:“观点评价”的内容要点

“不欲于卖花担上看桃李,须树头枝底方见活精神也”

是说在卖花担上虽然也能看到盛开的桃李花,但却看不到其精神实质;只有在树头枝底观赏桃李花,才能体会到其活泼泼的精神状态,才能发现它的精神实质。

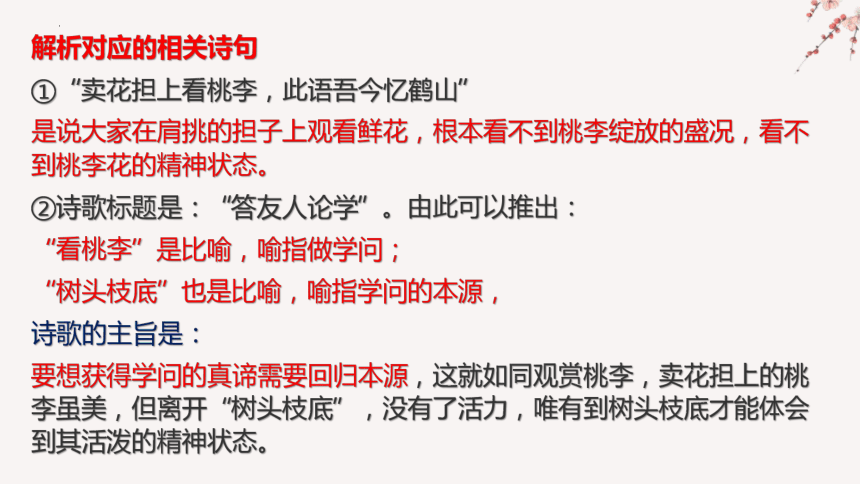

解析对应的相关诗句

①“卖花担上看桃李,此语吾今忆鹤山”

是说大家在肩挑的担子上观看鲜花,根本看不到桃李绽放的盛况,看不到桃李花的精神状态。

②诗歌标题是:“答友人论学”。由此可以推出:

“看桃李”是比喻,喻指做学问;

“树头枝底”也是比喻,喻指学问的本源,

诗歌的主旨是:

要想获得学问的真谛需要回归本源,这就如同观赏桃李,卖花担上的桃李虽美,但离开“树头枝底”,没有了活力,唯有到树头枝底才能体会到其活泼的精神状态。

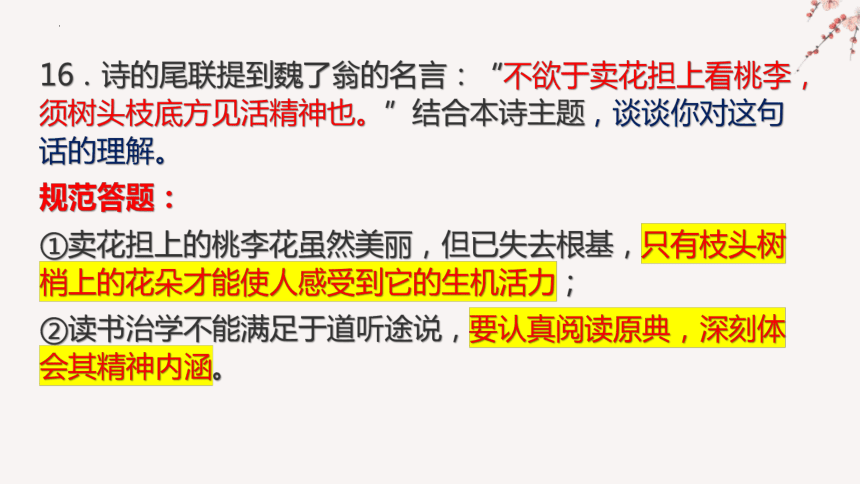

16.诗的尾联提到魏了翁的名言:“不欲于卖花担上看桃李,须树头枝底方见活精神也。”结合本诗主题,谈谈你对这句话的理解。

规范答题:

①卖花担上的桃李花虽然美丽,但已失去根基,只有枝头树梢上的花朵才能使人感受到它的生机活力;

②读书治学不能满足于道听途说,要认真阅读原典,深刻体会其精神内涵。

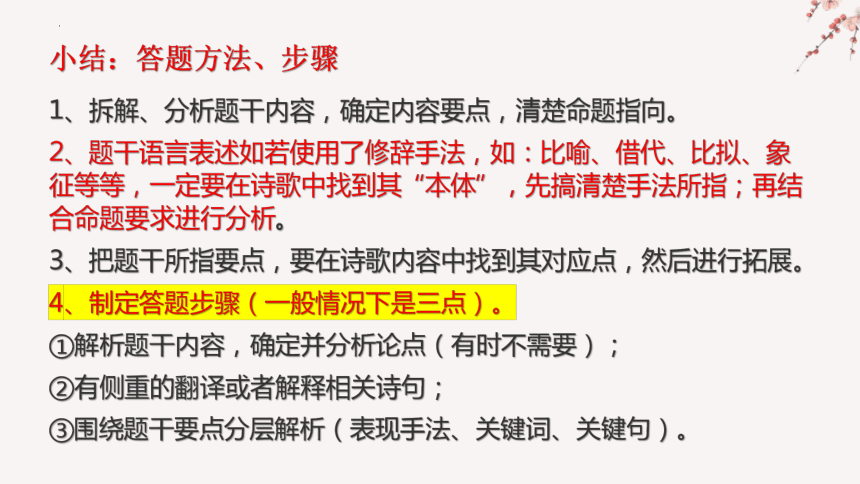

小结:答题方法、步骤

1、拆解、分析题干内容,确定内容要点,清楚命题指向。

2、题干语言表述如若使用了修辞手法,如:比喻、借代、比拟、象征等等,一定要在诗歌中找到其“本体”,先搞清楚手法所指;再结合命题要求进行分析。

3、把题干所指要点,要在诗歌内容中找到其对应点,然后进行拓展。

4、制定答题步骤(一般情况下是三点)。

①解析题干内容,确定并分析论点(有时不需要);

②有侧重的翻译或者解释相关诗句;

③围绕题干要点分层解析(表现手法、关键词、关键句)。

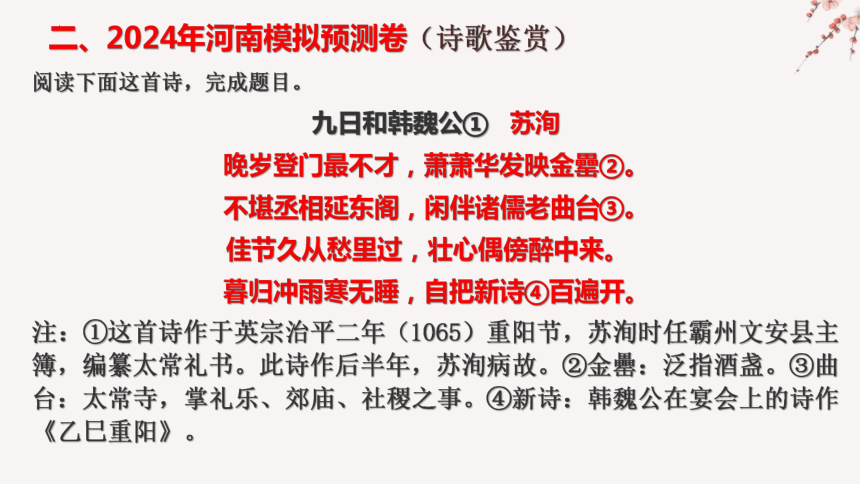

二、2024年河南模拟预测卷(诗歌鉴赏)

阅读下面这首诗,完成题目。

九日和韩魏公① 苏洵

晚岁登门最不才,萧萧华发映金罍②。

不堪丞相延东阁,闲伴诸儒老曲台③。

佳节久从愁里过,壮心偶傍醉中来。

暮归冲雨寒无睡,自把新诗④百遍开。

注:①这首诗作于英宗治平二年(1065)重阳节,苏洵时任霸州文安县主簿,编纂太常礼书。此诗作后半年,苏洵病故。②金罍:泛指酒盏。③曲台:太常寺,掌礼乐、郊庙、社稷之事。④新诗:韩魏公在宴会上的诗作《乙巳重阳》。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A. 由“韩魏公”“登门”“丞相延东阁”等内容可知,韩魏公是丞相,诗人在重阳佳节受其邀请登门赴宴。

B.“萧萧华发映金罍”巧用颜色映衬,花白的头发与金光闪闪的酒器相映,颇具画面感,意在渲染宴会的欢乐气氛。

C.“不堪”言诗人愧对丞相的邀请,“闲伴”叹自己的工作是虚度岁月,字里行间流露出时光易逝、人生蹉跎的伤感。

D.“佳节”两句直抒胸臆,自己虽惆怅已久,但醉后仍偶生壮心,这与曹操“烈士暮年,壮心不已”的格调相似。

解析:B项,“意在渲染宴会的欢乐气氛”错误,应是意在凸显诗人年华已老仍未展其才的失意。

答案:B

16、叶梦得评价苏洵的诗“精深有味”,请结合尾联谈谈你的理解。

步骤一:“观点评价内容”,确定分析论点

“精”指的是

意思是精练、精妙,指诗歌语言

“深”指的是

深远、深邃、深厚,指诗歌的意蕴(意境)

“有味”指的是

耐人寻味之意,指诗歌的情感主旨。

“精深有味”指的是

这首诗语言精练,内蕴深刻,耐人寻味

步骤二:有侧重的翻译或者解释相关诗句;

尾联“暮归冲雨寒无睡,自把新诗百遍开”

说的是傍晚归家,夜雨淅沥,寒气袭人,诗人辗转无眠,一遍遍地吟咏韩魏公席间所作新诗。

步骤三:围绕“观点评价”要点,分层解析。

①“暮”“雨”“寒”:

用语简练,既是对当时环境的勾勒,也是诗人人生境遇的写照;

②“百遍开”:

是动作细节描写。诗人夜不能寐,一次次的打开韩魏公的新作吟诵、欣赏、感慨不已,展现的是诗人的内心世界。情感主旨耐人寻味。

2.叶梦得评价苏洵的诗“精深有味”,请结合尾联谈谈你的理解。

【规范答题 】

①“精深有味”指的是苏洵的诗歌语言精练,内蕴深刻,耐人寻味。

②尾联写宴归后,夜雨淅沥,寒气袭人,诗人辗转无眠,一遍遍地吟咏韩魏公席间所作新诗。

③“暮”“雨”“寒”用语简练,既是对当时环境的勾勒,也是诗人人生境遇的写照;“百遍开”寥寥数字,既是对诗人动作细节的描写,也展现了诗人百转千回的内心世界。

三、当堂训练:2024湖南二模(诗歌鉴赏)

听嘉陵江水声寄深上人

韦应物

凿崖泄奔湍,称古神禹迹。

夜喧山门店,独宿不安席。

水性自云静,石中本无声。

如何两相激,雷转空山惊?

贻之道门旧①,了此物我情。

[注]①道门旧:佛门旧友,这里指深上人。

16.宋代葛立方指出:“(应物)所谓非因非缘,亦非自然者。”而清代沈德潜则评:“两静相遇则动生,天地化机(变化的关键)。”两人对本诗所蕴人生哲理的感悟完全相反,请结合相关诗句予以分析。

步骤一:“观点评价”解析

16、这首诗从嘉陵江两岸景物,险崖与急流等景象,让人联想到水性与石质,水的特点本是安静的,石头中本来也没有声音。为什么二者相遇就能够发出如雷鸣般的声音,使人心惊呢?

①葛立方认为,“(应物)所谓非因非缘,亦非自然者。”

意思是水就是水,石头就是石头,两者非因非缘,就是无因无缘,两者都是静止的事物,且互不为因果,即使水石相击发出巨响,也不是其自然属性。

②沈德潜认为,“两静相遇则动生,天地化机(变化的关键)”,

水是静止的,石头也是静止的,两个静止的事物相击,会发出震天的巨响。这是天地发生变化的关键。

步骤二:诗歌内容与评价的关系

①葛立方认为,

静止的水和静止的山石,两者相击发出巨响,这是自然现象,但并没有改变水与山石的自然属性。人在社会中,应当保持安静和无声的本性,清静无为,不要在喧闹的尘世中迷失自我。

②沈德潜认为,

原本安静的水与不能发出声音的石相击,就能发出宏大的巨响,这是天地发生变化的关键。人生只有融入社会,与社会接触、碰撞,才可能使自我产生质变,提升自我。从禅理的角度去思考人生,合情合理,十分自然。

规范答题:

16、宋代葛立方指出:“(应物)所谓非因非缘,亦非自然者。”而清代沈德潜则评:“两静相遇则动生,天地化机(变化的关键)。”两人对本诗所蕴人生哲理的感悟完全相反,请结合相关诗句予以分析。

①葛立方认为,水石相激发出巨响,不合因缘,也不符合事物的自然本性。因此人也应该像水和石一样保持清静无为的本性,不要在喧闹中迷失自我。

②沈德潜认为,原本安静的水与石相遇,就能发出洪大的声响,这是天地发生变化的关键。人生在不同的融合中才能让自我产生质变,提升自我。

课后训练:2025年八省联考卷(诗歌鉴赏)

阅读下面这首宋诗,完成15-16题。

秋 怀 邵雍

寒露缀衰草,凄风摇晚林。

鸟声上复下,天气晴还阴。

节改一时事,人怀千古心。

谁云子期死,举世无知音。

16.孔子说:“德不孤,必有邻。”请结合这句话,谈一谈你对本诗主旨的理解。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.全诗的结构安排清晰明了,前四句描写秋天景色,后四句则是展开议论。

B.诗歌从寒露、凄风、鸟声、晴阴等多个角度落笔,使秋日景色立体可感。

C.诗人了解人性中软弱的一面,指出人或许会在一念之间改变自己的气节。

D.诗的尾联使用了“伯牙绝弦”的典故,以此展现出诗人宽广自信的胸襟。

C.“人或许会在一念之间改变自己的气节”错误。颈联“节改一时事,人怀千古心”是说,节气改变的始终只是一时之事,而人们心中感怀的永远是千古之心。试题设误点在于对“节”的理解上,节可指气节,也可指时节,但此处“节”的理解应紧承前两联写景,同时扣住诗题《秋怀》来理解;另外,“节改一时事”所表达的意思还须与“人怀千古”心相契合。综合以上分析,故判断答案C为错误。

课后训练:2025年八省联考卷(诗歌鉴赏)

步骤一:“观点评价”解析

16.孔子说:“德不孤,必有邻。”请结合这句话,谈一谈你对本诗主旨的理解。

观点解析:

孔子这句话的意思是说,一个有德的人,或者说一个道德高尚的人是不会孤独的,一定会有志同道合(道德高尚)的人作伴,或者说一定会有邻居的,甚至是邻邦。

步骤二:有侧重的翻译或者解释相关诗句;

颈联:“节改一时事,人怀千古心。”

意思是:承接前两联(首联和颔联)所写的“寒露”等季节变化,这里的“节”应该是季节或者节令。虽然时节(节气、时令)变化更替,周遭景物也在不断变化,但这些变化只是一时的自然现象。人们心中怀有的那种情感(比如渴望知音)和对“高尚品德”的崇尚是千古不变的,是能够跨越时空,流传千古的。

尾联:“谁云子期死,举世无知音。”

意思是:这里反用钟子期与俞伯牙“高山流水遇知音”的典故,谁说子期死,世上就没有知音。既是诗人对知音难觅的感怀,也说出了人们内心对知音的渴望和追求是长久不变的。

步骤三:诗歌内容与评价的关系

颈联:“节改一时事,人怀千古心。”与“德不孤必有邻”的关系。

虽然时节(节气、时令)改变是一时之事,但终归是自然现象。而人们心中怀有的“千古心”则是不变的。人们“崇尚道德之心”属于“千古心”。

尾联:“谁云子期死,举世无知音。”与“德不孤必有邻”的关系。

意思是:这里的“知音”应该是指“品德高尚”之人。虽说“品德高尚”之人如同“知音”一样难觅,但只要品德高尚,就一定会有志同道合的人为伴为邻,因为它符合人们的“千古心”。

规范答题:

16.孔子说:“德不孤,必有邻。”请结合这句话,谈一谈你对本诗主旨的理解。

①“德不孤,必有邻”,指有道德的人是不会孤单的,一定有志同道合的人来和他作伴;

②秉持“千古心”的人,也如孔子所说有德之人一样,终究会遇到知音。

感谢您的观看

——观点评价类

诗歌鉴赏

学习目标:

1、读懂诗歌内容

2、识别表达技巧

3、拆解、分析题干,清楚命题指向

4、依据题干所指,结合诗歌内容,规范答题。

真题重做:2023年新高考1卷

阅读下面这首宋诗,完成后面的题目。

答友人论学

林希逸

逐字笺来学转难①,逢人个个说曾颜②。

那知剥落皮毛处,不在流传口耳间。

禅要自参求印可,仙须亲炼待丹还。

卖花担上看桃李,此语吾今忆鹤山③。

【注】①笺:注释。这里指研读经典。②曾颜:孔子的弟子曾参和颜回。③鹤山:南宋学者魏了翁,号鹤山。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.诗的首联描述了当时人们不畏艰难、努力学习圣人之道的学术风气。

B.诗人认为,“皮毛”之下精要思想的获得,不能简单依靠口耳相传。

C.颈联中使用“自”“亲”二字,以强调要获得真正学识必须亲自钻研。

D.诗人采用类比等方法阐明他的治学主张,使其浅近明白、通俗易懂。

15.A【解析】“不畏艰难、努力学习圣人之道的学术风气”错误,“学转难”表明用“逐字笺”的学习方法难以理解经典真谛,且“逢人个个说曾颜”也并非指努力学习圣人之道,而是讽刺当下人们对圣人之道的学习流于表面。

16.诗的尾联提到魏了翁的名言:“不欲于卖花担上看桃李,须树头枝底方见活精神也。”结合本诗主题,谈谈你对这句话的理解。

解析:“观点评价”的内容要点

“不欲于卖花担上看桃李,须树头枝底方见活精神也”

是说在卖花担上虽然也能看到盛开的桃李花,但却看不到其精神实质;只有在树头枝底观赏桃李花,才能体会到其活泼泼的精神状态,才能发现它的精神实质。

解析对应的相关诗句

①“卖花担上看桃李,此语吾今忆鹤山”

是说大家在肩挑的担子上观看鲜花,根本看不到桃李绽放的盛况,看不到桃李花的精神状态。

②诗歌标题是:“答友人论学”。由此可以推出:

“看桃李”是比喻,喻指做学问;

“树头枝底”也是比喻,喻指学问的本源,

诗歌的主旨是:

要想获得学问的真谛需要回归本源,这就如同观赏桃李,卖花担上的桃李虽美,但离开“树头枝底”,没有了活力,唯有到树头枝底才能体会到其活泼的精神状态。

16.诗的尾联提到魏了翁的名言:“不欲于卖花担上看桃李,须树头枝底方见活精神也。”结合本诗主题,谈谈你对这句话的理解。

规范答题:

①卖花担上的桃李花虽然美丽,但已失去根基,只有枝头树梢上的花朵才能使人感受到它的生机活力;

②读书治学不能满足于道听途说,要认真阅读原典,深刻体会其精神内涵。

小结:答题方法、步骤

1、拆解、分析题干内容,确定内容要点,清楚命题指向。

2、题干语言表述如若使用了修辞手法,如:比喻、借代、比拟、象征等等,一定要在诗歌中找到其“本体”,先搞清楚手法所指;再结合命题要求进行分析。

3、把题干所指要点,要在诗歌内容中找到其对应点,然后进行拓展。

4、制定答题步骤(一般情况下是三点)。

①解析题干内容,确定并分析论点(有时不需要);

②有侧重的翻译或者解释相关诗句;

③围绕题干要点分层解析(表现手法、关键词、关键句)。

二、2024年河南模拟预测卷(诗歌鉴赏)

阅读下面这首诗,完成题目。

九日和韩魏公① 苏洵

晚岁登门最不才,萧萧华发映金罍②。

不堪丞相延东阁,闲伴诸儒老曲台③。

佳节久从愁里过,壮心偶傍醉中来。

暮归冲雨寒无睡,自把新诗④百遍开。

注:①这首诗作于英宗治平二年(1065)重阳节,苏洵时任霸州文安县主簿,编纂太常礼书。此诗作后半年,苏洵病故。②金罍:泛指酒盏。③曲台:太常寺,掌礼乐、郊庙、社稷之事。④新诗:韩魏公在宴会上的诗作《乙巳重阳》。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A. 由“韩魏公”“登门”“丞相延东阁”等内容可知,韩魏公是丞相,诗人在重阳佳节受其邀请登门赴宴。

B.“萧萧华发映金罍”巧用颜色映衬,花白的头发与金光闪闪的酒器相映,颇具画面感,意在渲染宴会的欢乐气氛。

C.“不堪”言诗人愧对丞相的邀请,“闲伴”叹自己的工作是虚度岁月,字里行间流露出时光易逝、人生蹉跎的伤感。

D.“佳节”两句直抒胸臆,自己虽惆怅已久,但醉后仍偶生壮心,这与曹操“烈士暮年,壮心不已”的格调相似。

解析:B项,“意在渲染宴会的欢乐气氛”错误,应是意在凸显诗人年华已老仍未展其才的失意。

答案:B

16、叶梦得评价苏洵的诗“精深有味”,请结合尾联谈谈你的理解。

步骤一:“观点评价内容”,确定分析论点

“精”指的是

意思是精练、精妙,指诗歌语言

“深”指的是

深远、深邃、深厚,指诗歌的意蕴(意境)

“有味”指的是

耐人寻味之意,指诗歌的情感主旨。

“精深有味”指的是

这首诗语言精练,内蕴深刻,耐人寻味

步骤二:有侧重的翻译或者解释相关诗句;

尾联“暮归冲雨寒无睡,自把新诗百遍开”

说的是傍晚归家,夜雨淅沥,寒气袭人,诗人辗转无眠,一遍遍地吟咏韩魏公席间所作新诗。

步骤三:围绕“观点评价”要点,分层解析。

①“暮”“雨”“寒”:

用语简练,既是对当时环境的勾勒,也是诗人人生境遇的写照;

②“百遍开”:

是动作细节描写。诗人夜不能寐,一次次的打开韩魏公的新作吟诵、欣赏、感慨不已,展现的是诗人的内心世界。情感主旨耐人寻味。

2.叶梦得评价苏洵的诗“精深有味”,请结合尾联谈谈你的理解。

【规范答题 】

①“精深有味”指的是苏洵的诗歌语言精练,内蕴深刻,耐人寻味。

②尾联写宴归后,夜雨淅沥,寒气袭人,诗人辗转无眠,一遍遍地吟咏韩魏公席间所作新诗。

③“暮”“雨”“寒”用语简练,既是对当时环境的勾勒,也是诗人人生境遇的写照;“百遍开”寥寥数字,既是对诗人动作细节的描写,也展现了诗人百转千回的内心世界。

三、当堂训练:2024湖南二模(诗歌鉴赏)

听嘉陵江水声寄深上人

韦应物

凿崖泄奔湍,称古神禹迹。

夜喧山门店,独宿不安席。

水性自云静,石中本无声。

如何两相激,雷转空山惊?

贻之道门旧①,了此物我情。

[注]①道门旧:佛门旧友,这里指深上人。

16.宋代葛立方指出:“(应物)所谓非因非缘,亦非自然者。”而清代沈德潜则评:“两静相遇则动生,天地化机(变化的关键)。”两人对本诗所蕴人生哲理的感悟完全相反,请结合相关诗句予以分析。

步骤一:“观点评价”解析

16、这首诗从嘉陵江两岸景物,险崖与急流等景象,让人联想到水性与石质,水的特点本是安静的,石头中本来也没有声音。为什么二者相遇就能够发出如雷鸣般的声音,使人心惊呢?

①葛立方认为,“(应物)所谓非因非缘,亦非自然者。”

意思是水就是水,石头就是石头,两者非因非缘,就是无因无缘,两者都是静止的事物,且互不为因果,即使水石相击发出巨响,也不是其自然属性。

②沈德潜认为,“两静相遇则动生,天地化机(变化的关键)”,

水是静止的,石头也是静止的,两个静止的事物相击,会发出震天的巨响。这是天地发生变化的关键。

步骤二:诗歌内容与评价的关系

①葛立方认为,

静止的水和静止的山石,两者相击发出巨响,这是自然现象,但并没有改变水与山石的自然属性。人在社会中,应当保持安静和无声的本性,清静无为,不要在喧闹的尘世中迷失自我。

②沈德潜认为,

原本安静的水与不能发出声音的石相击,就能发出宏大的巨响,这是天地发生变化的关键。人生只有融入社会,与社会接触、碰撞,才可能使自我产生质变,提升自我。从禅理的角度去思考人生,合情合理,十分自然。

规范答题:

16、宋代葛立方指出:“(应物)所谓非因非缘,亦非自然者。”而清代沈德潜则评:“两静相遇则动生,天地化机(变化的关键)。”两人对本诗所蕴人生哲理的感悟完全相反,请结合相关诗句予以分析。

①葛立方认为,水石相激发出巨响,不合因缘,也不符合事物的自然本性。因此人也应该像水和石一样保持清静无为的本性,不要在喧闹中迷失自我。

②沈德潜认为,原本安静的水与石相遇,就能发出洪大的声响,这是天地发生变化的关键。人生在不同的融合中才能让自我产生质变,提升自我。

课后训练:2025年八省联考卷(诗歌鉴赏)

阅读下面这首宋诗,完成15-16题。

秋 怀 邵雍

寒露缀衰草,凄风摇晚林。

鸟声上复下,天气晴还阴。

节改一时事,人怀千古心。

谁云子期死,举世无知音。

16.孔子说:“德不孤,必有邻。”请结合这句话,谈一谈你对本诗主旨的理解。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.全诗的结构安排清晰明了,前四句描写秋天景色,后四句则是展开议论。

B.诗歌从寒露、凄风、鸟声、晴阴等多个角度落笔,使秋日景色立体可感。

C.诗人了解人性中软弱的一面,指出人或许会在一念之间改变自己的气节。

D.诗的尾联使用了“伯牙绝弦”的典故,以此展现出诗人宽广自信的胸襟。

C.“人或许会在一念之间改变自己的气节”错误。颈联“节改一时事,人怀千古心”是说,节气改变的始终只是一时之事,而人们心中感怀的永远是千古之心。试题设误点在于对“节”的理解上,节可指气节,也可指时节,但此处“节”的理解应紧承前两联写景,同时扣住诗题《秋怀》来理解;另外,“节改一时事”所表达的意思还须与“人怀千古”心相契合。综合以上分析,故判断答案C为错误。

课后训练:2025年八省联考卷(诗歌鉴赏)

步骤一:“观点评价”解析

16.孔子说:“德不孤,必有邻。”请结合这句话,谈一谈你对本诗主旨的理解。

观点解析:

孔子这句话的意思是说,一个有德的人,或者说一个道德高尚的人是不会孤独的,一定会有志同道合(道德高尚)的人作伴,或者说一定会有邻居的,甚至是邻邦。

步骤二:有侧重的翻译或者解释相关诗句;

颈联:“节改一时事,人怀千古心。”

意思是:承接前两联(首联和颔联)所写的“寒露”等季节变化,这里的“节”应该是季节或者节令。虽然时节(节气、时令)变化更替,周遭景物也在不断变化,但这些变化只是一时的自然现象。人们心中怀有的那种情感(比如渴望知音)和对“高尚品德”的崇尚是千古不变的,是能够跨越时空,流传千古的。

尾联:“谁云子期死,举世无知音。”

意思是:这里反用钟子期与俞伯牙“高山流水遇知音”的典故,谁说子期死,世上就没有知音。既是诗人对知音难觅的感怀,也说出了人们内心对知音的渴望和追求是长久不变的。

步骤三:诗歌内容与评价的关系

颈联:“节改一时事,人怀千古心。”与“德不孤必有邻”的关系。

虽然时节(节气、时令)改变是一时之事,但终归是自然现象。而人们心中怀有的“千古心”则是不变的。人们“崇尚道德之心”属于“千古心”。

尾联:“谁云子期死,举世无知音。”与“德不孤必有邻”的关系。

意思是:这里的“知音”应该是指“品德高尚”之人。虽说“品德高尚”之人如同“知音”一样难觅,但只要品德高尚,就一定会有志同道合的人为伴为邻,因为它符合人们的“千古心”。

规范答题:

16.孔子说:“德不孤,必有邻。”请结合这句话,谈一谈你对本诗主旨的理解。

①“德不孤,必有邻”,指有道德的人是不会孤单的,一定有志同道合的人来和他作伴;

②秉持“千古心”的人,也如孔子所说有德之人一样,终究会遇到知音。

感谢您的观看