2025届高考语文专题复习:从八省联考题谈二轮复习 课件(共70张PPT)

文档属性

| 名称 | 2025届高考语文专题复习:从八省联考题谈二轮复习 课件(共70张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-19 13:13:50 | ||

图片预览

文档简介

(共70张PPT)

——从八省联考题谈二轮复习

三个部分

§一、几个问题

§二、从八省联考题看二轮复习策略方法

§三、2025年高考关注点

高考语文的底层逻辑

§语文课程是一门学习国家通用语言文字

用的综合性、实践

性课程。工具性与人文性的统一,是语文课程的基本特点。

§为国选拔创新型人才。

§“无价值,不入题;无思维,不命题;无情境,不成题;无 任务,不立题。”

高考语文的基本思维路径

引导学生——

与作者对话(从通式通法到体验式阅读, 从理解内容到抓形式特征)

与命题者对话(审题干中情境、明标答逻

辑)

一、几个问题

§1、二轮复习和一轮复习有什么不同?

§

§

一轮复习——建 高考所需的学科知识体系

二轮复习——熟练 用知识工具

§

熟知答题的思维路

径

§

熟悉程序性知识

一、几个问题

§2、练什么题?怎么练?

§

筛选好题的底层逻辑——高考的性质

§

真题的研究与使用(新高考ⅠⅡ卷,全国 卷甲卷、乙卷,关注北京全卷、上海卷的作文)

一、几个问题

§3、 些地方值得用力?

§

分层意识

§

后进生、中等生、资优生不同的提升点和 突破点

一、几个问题

§4、研究高考典型题型,总结答题模式还有必要吗?

§

§

掌握文体知识对现代文阅读的必要性

语言文字 用是“试验田”,但考查的能力是

稳定的(字词句段逻修文/准 、简明、连贯、得体)

一、几个问题

§5、二轮复习还要回归课本吗?

§

重点篇目、背诵默写(注释)

§

散文《我与地坛》、小说《祝福》

§

教材不等于篇目

二、从八省联考题看二轮复习策略方法

§八省联考的整体评价

§稳固高考语文卷中的“基本盘”

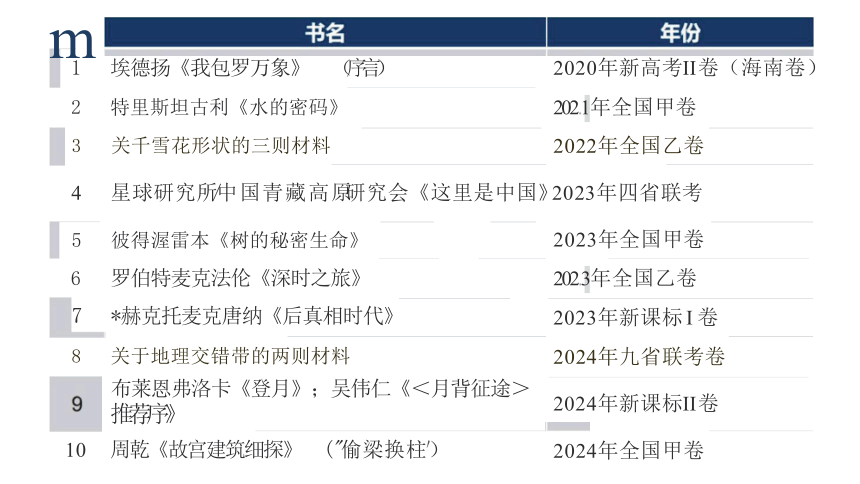

m

埃德扬《我包罗万象》 (序言)

特里斯坦古利《水的密码》

关千雪花形状的三则材料

2020年新高考II 卷(海南卷)

202.1 年全国甲卷

2022年全国乙卷

4 星球研究所/中国青藏高原研究会《这里是中国》2023年四省联考

2023年全国甲卷

202.3 年全国乙卷

2023年新课标I 卷

2024年九省联考卷

2024年新课标II 卷

彼得渥雷本《树的秘密生命》

罗伯特麦克法伦《深时之旅》

*赫克托麦克唐纳《后真相时代》

关于地理交错带的两则材料

布莱恩弗洛卡《登月》;吴伟仁《<月背征途>

推荐序》

10 周乾《故宫建筑细探》 ("偷梁换柱')

2024年全国甲卷

2025年八省联考现代文阅读

4. 舵入选了材料一提到的 88 项 '

说明其入选的理由。 ( 4 分)

CD 大量 考古和文献证据证明, 舵是由中国 最早 发明的、具有 高度原创性的技术成 就; @ 中国古代的舵达到 了很 高的水平, 体现了先进的技术能力 ; @ 舵的应 用对中 压

叉明和世界文明的发展都起了重大作用。

5. 通过上面的材料,读者对于科技史学科的研究内容、方法和价值可以获得哪些认识?

请根据材料分析概括。

( 6 分)

@ 研究内容:

梳理科技成就的产 生和 发展 脉 络, 分析科技创造与各种杜会因素之

间的联 系 , 考察不同文明之间的科技传播与交流; @ 研 究方法: 主要是综合运用文献 记载与出土实物进行实证研究: @ 研究价值: 阐明科技发展 的客观规律, 揭示科技创 造对于人类文明发展的推动作用,对过往的科技成就作出准确评价,为当下的创新提 供动力。

代重要科技发明创造” 。 请根据材料内z

2022年新高考Ⅰ卷

4.“己所不欲,勿施于人”出自《论语》,现已成为国际社会公认的处理人际关

系和国际关系的黄金准则。请结合材料一对这一现象加以分析。

①“己所不欲,勿施于人”彰显了传统儒家思想的“恕道”,能够体现中国立场、 中国智慧和中国价值的理念;②“它超越国界,具有当代价值,为谋求中国与世界 共同发展进步提供了思路和方法,体现了民族性和世界性的统一。

5.如何推动中国古典诗论的“创造性转化、创新性发展”?请结合材料谈谈 的 看法。 ①加强对中国古典诗论的挖掘与阐发;②批判性地吸收借鉴西方文论;③ 寻求古典诗论与当下审美需求的契合,协同解决新诗面对的问题;④发挥古典诗论 在诗歌阐释上的长处,向世界传播中国古典诗论的审美意义和当代价值。

§2021年新高考Ⅰ卷

§5. 嵇康诗有“目送归鸿,手挥五弦”一句,顾恺之说画“手 挥五弦易,目送归鸿难”。请结合材料,谈谈 对此的理解。。

①根据莱辛的观点,绘画宜于描写静物而诗歌宜于叙述动作,

“手挥五弦”和“目送归鸿”这两句诗都含有动作;②而作为 空间艺术的绘画只能表现最小限度的时间;③与“手挥五弦” 相比,“目送归鸿”包含更长的时间先后承续的过程,所以更 难以被转化为绘画。

§中等生、资优生“ 长点”

6.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,正

的一项是( )

§

A.父亲决定买牛,除了

属生产需要,也想让儿子跟其他孩子一起放牛,以改

变他“像个走亲戚的陌生人”那样不合群的性格。

§

B.作为一个曾经的“老把式”,“我”却认为驭牛的诸般本领都只是“副产

品”,只有放牛那种“旁逸斜出”的生活才是“我”最想谈论的。

§

§

C.大雨天里为牛割草的情形,让“我”意识到自己是一个“悲观”之人,可见

放牛生活对“我”思想意识的养成有着至关重要的意义。

D.文中记述“我”在乱坟岗子里看武侠小说,是有意以环境的阴森怪 来映衬 看武侠的乐趣,也凸显出“尘嚣皆忘”的读书境界。

7.关于文中锯木厂这个段落,下列说法不正 的一项是( )

§

§

§

A.买牛让“我”格外激动,因此买牛那天的相关情景在“我”的记忆里依然生 动鲜活。

B. 里外邻村路边的锯木厂,对那时的“我”来说,俨然一个陌生而刺激的新 天地。

C.这个段落看似闲 ,实则以先抑后扬的手法来突出下文“我”的“兴奋又纠 结”。

§

D.这段文字里弥漫着热、声、光影、气味,营造出记忆中少年旧事那独特的气 息。

8.文章为何说“放牛给了我一个几近完美的少年时代”?

①少年时代,放牛满足了“我”的“少年英雄梦“,也让我拥有一些自 由自在的好时光;

②回首往事,感慨放牛生活使我那样亲近自然与大地,滋养了”我”的 成长。

§第一层,事实认定;(少年人的视角)第二层是回首往事时做 出的价值判断。(回顾时成年人的视角)

8.如何理解文章最后作者记下的那句话?(“霜降后,一些植物枯萎, 一些事物到来,一些人又把双脚踩在了泥泞的路上。”)

①这句话是作者在乌乡的深切感触,由清晨的所见所感及对霜降夜的回 味共同引发;

②既写出了大自然新旧更替的运行,也写出了身边生活的律动;

③同时还传达出人们对幸福生活的追寻态度,不畏艰辛,饱含希望。

§没有双重视角,但有写作对象与写作主题的问题。

认为本文

9.文末画线的句子表明,作者不愿在回忆往事时为放牛“赋予意义”。 是否做到了这一点?请简要说明。

观点一:做到了。①文章以少年视角来写,紧贴少年心理,写放牛的快乐,也写放 牛的烦恼,都写得真实二生动;②文章就事论事,只记录当年的悲欢忧乐,拒绝拔高 放牛的意义,也不对当年生活可以美化。(沉浸式阅读)

§

观点二:没做到。①文中的放牛生活虽然真切,但仍然经过了回忆的过滤甚至重 塑,已经被赋予了意义;②其中对“放松”“自由”“野孩子”等的强化,读武侠而 感叹虚实有无等,渗入了当下经验和现实感受。(思辨式阅读)

10. 乌乡霜降夜,作者“感觉到生命与节气之间发生了某种密切的联系, 有很强烈的体验感”,文章是从 些方面来抒写这种体验感的?请简要 分析。(6分)(理解梳理概括,体现散文特点)

①直接描写霜降夜自然环境的变化,以及作者的身体感受;

②细致记叙霜降夜的饮食聚谈,体会到乌乡人遵循天时而自适的生活态 度;

③记录作者的内心体验,即自己在霜降夜感受到与乌乡人的心意相通, 真正融入了乌乡的生活。

9. 文中画线处说“在他们

个人当中,叶桃总是先

去的那一个”,又

说“ 从来没有真正 开过他”,请谈谈 的理解。(4分)

①两人日常交往中,叶桃总是先离开,但依然通过多种方式和陈千里保持联系;

②叶桃思想上更早觉悟,先于陈千里参加革命,又引导他走上革命道路;

③虽然叶桃后来在斗争中牺牲,但她永远活在陈千里心中,她的革命精神为陈千里所 继承。

§“ 去”“ 开”的多重含义——人物题型的升级版

§结合小说情节

10. 文本中频频出现“一年以后”“现在想来”“他知道这情况时”之类标示时间线 索的语句,产生了怎样的叙述效果?请简要分析。(6分)

①整体上回溯性地讲述故事,本身具有一种历史纵深感;(文章风格)

②具体事件的叙述基本按照时间顺序交代,情节脉络清楚;(叙事基本效果)

③展现出人物的成长历程,使人物形象更丰满;(小说中行文主体人物)

④通过叙述时间的跳跃,过去与现在、回忆与现实相交织,将谜团逐一解开,行文跌 宕起伏。(文本表达效果)

文本叙述特点

《古渡头》《赵一曼女士》《江上》

底层逻辑

文体——小说的读法与散文的读法

文章——基本的章法与个性化构思

§资优生“基本盘”,中等生、后进生的“

长点”

一、强化教考衔接的正 导向

较之从前,2024年的高考语文试卷明显加强了试题与教材的联系,意在矫 正长期以来“学的全不考,考的全没学”的非正常现象。除了试卷中的名篇名句默写 题全都考查课标规定的篇目之外,其他题目与教材的联系也所在多有。2024年三套全 国卷文言文阅读的第11题,其中涉及课内古代诗文14篇,为历年最多。如《师说》

《鸿门宴》《周亚夫军细柳》《陈涉世家》《桃花源记》《记承天寺夜游》《老子》

《孔雀东南飞》《爱莲说》《项脊轩志》等,这些篇目中还以出自初中语文教材者为 多。

二、弘扬中华优秀传统文化,厚植新时代青年学生的家国情怀

§

2024年高考语文试题充分发挥学科的人文优势,选材注重体现 中华优秀传统文化的精髓,试题设问既引导学生借鉴古人智慧、汲取精 神力量、树立文化信心,又引导学生立足当下现实、融通古今资源、面 向未来创新。试题从中华优秀传统文化中寻找育人的源头活水,展现中 华文明的悠久历史和人文底蕴,引导学生准 把握中华优秀传统文化的 内涵与价值,深入思考中华文明在当代的创造性转化、创新性发展。

§

§

新课标 II 卷文言文阅读为组合文本,材料由三部分组成,分别选自《史 记·魏世家》《史记·留侯世家》和《论衡·非韩》。材料一讲述魏文侯礼敬名士段 干木的故事,材料二讲述汉太子与商山四皓的故事,材料三是汉代思想家王充对上述

个历史故事的评述。第14题要求考生在充分理解材料三王充的议论的基础上,归纳 总结材料一中“魏文式段干木之间,却强秦之兵” 与材料二中“太子敬厚四皓,以

消高帝之议” 件事的相似之处。这 件事虽然表面上看似无关,但在“力少则修 ” 上是相通的,试题考查学生透过现象看本质的逻辑思维能力,引导学生在成长过程中 将崇 重礼、尊贤敬长转化为自觉行为。

§

文言文

2022年新课标Ⅰ卷 《战国策 魏策三》(“秦将伐魏”)

2023年新课标Ⅰ卷 《韩非子 难一》《孔丛子 答问》

2023年新课标Ⅱ卷 《百战奇略》《唐太宗李卫问对》

2024年新课标Ⅰ卷 《资治通鉴 汉纪》《读通鉴论》

2024年新课标Ⅱ卷 《史记 魏世家》《史记 留侯世家》《论衡 非韩》

§文言文命题变化

§

§

§

§

史实——史观(选材特点) 单一——多维(材料组合) 知识——语感(断句题型) 能力——思维(考点变化)

(2023年新课标Ⅰ卷)14.子鲋用以批驳韩非的事实依据是什么?(3分)

答案:赵襄子奖赏群臣时,孔子已经去世许多年,不可能对此表达意见。

(梳理事实、辨析事实

比较性思维、批判性思维)

(2024年新课标Ⅰ卷)14.王夫之强调李陵“大节丧,则余无可浣也”,材料一有哪

些事实可以支持王夫之的观点?请简要概括。(5分)

答案:①李陵打仗失败后即投降匈奴;②与降将卫律一道成为单于左膀右臂;③率领 大军追击汉军。

(观点与材料

逻辑思维、批判性思维)

知识(文言文实词、虚词、文言句式、课内重点篇目、必背篇目 、高考真题,诗歌体裁、题材、重要作家、相关文学知识等)

题型(文言文主观题——概括、溯因、评价、比较、观点与材 料、鉴赏)

“思维工具”(理解、概括、比较、转化、评价、应用)

§实词(平常积累、语境中的词义推断)

§虚词(句间逻辑关系、语气)

§文言句式(4种句式+固定结 )

§文化常识

§“安命定存”(2022年全国乙卷)

§“席薪枕块”(2023年甲卷)

§“血食”“绝世”(2023全国乙卷)

§“具臣”“诬说”(2023年新课标Ⅰ卷)

§“闻金则止”“片善”“片甲不留”(2023年新课标Ⅱ卷)

§“新婚燕尔”“为寿”( 2024年新课标Ⅱ卷)

§二轮复习扩大积累的同时,要特别关注程序 性知识

《史记 屈原贾生列传》

1.天子为什么会疏远贾谊?请根据文本简要说明。

2.请根据文本简要概括贾谊的形象特点。

3.请联系所学,简要概括屈原、贾谊的共同点。

4.请简要概括作者司马迁对贾谊的情感态度。

5.史传文学一般讲究文字洗练,但文本开头却为写吴廷尉用了不少文字, 这样写有什么作用?

§资优生的“ 长点”

§

新课标 II 卷古代诗歌阅读素材是宋代诗人叶梦得的

《雨后为山亭独卧》,第16题要求考生结合全诗分析理解诗人 的“白头心事”,考查学生在理解诗句的基础上提取关键信息、 进行知识关联,以此深化学生对古代诗歌常见抒情模式的认知, 引导学生厚植家国情怀。

§

——

《语文命题理论与实践》

古代诗歌

2022年新课标Ⅰ卷

《醉落魄·人日南山约应提刑愁之懋之》(宋词)

2023年新课标Ⅰ卷

《答友人论学》(宋诗)

2023年新课标Ⅱ卷

《湖上晚归》(宋诗)

2024年新课标Ⅰ卷

《宿千岁庵听泉》(宋诗)

2024年新课标Ⅱ卷

《雨后为山亭独卧》(宋诗)

§古代诗歌命题变化

§

§

§

聚焦宋诗词 联系课内 批判应用

§过“三关”

§文字“关”

§文学“关”

§文化“关”

E

—诗歌鉴赏

古文知识

文学知识

文化常识

作家作品

历史知识

知典故,论人世,晓手法

知 识 积 累

诗歌鉴赏基本考点

形象(意境)

思想内容

词句理解

表现手法

§诗歌标题的统摄性

§“桥梁”与“抓手”

§诗歌的“三个逻辑”

(2021 全国甲卷)阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

和南丰先生出山之作①

陈师道

侧径篮舁两眼明②,出山犹带骨毛清③。

白云笑我还多事,流水随人合有情。

不及鸟飞浑自在,羡他僧住便平生。

未能与世全无意,起为苍生试一鸣。

【注释】①南丰先生:即曾巩,陈师道敬重仰慕的师长。②侧径: 狭窄的路,篮舁:竹轿。③骨毛清:谓超凡脱俗,具有神仙之姿。

(1)下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( C )

A.出山之初的曾巩,展现出来的是一个明净爽利、风骨秀异的高士形象。

B.颔联两句使用拟人的修辞手法,表现白云和流水对于曾巩出山的态度。

C.住在山中的僧人虽然不能像飞鸟一样自由自在,但其生活也令人羡慕。

D.陈师道在诗中书写了曾巩的人生志趣与处世情怀,笔端饱含敬佩之情。

(2)在陈师道看来,曾巩是如何处理“仕”与“隐”的关系的?请简要分析。

①在曾巩那里,仕与隐并非截然对立,而是可以兼容于一身的;②曾巩向往离世 高蹈、超凡脱俗,但他又不能忘情于天下苍生,愿意承担社会责任,有深厚的济 世情怀。

(2022 全国甲卷 高考真题)阅读下面两首宋诗,完成下面小题。

画眉鸟(欧阳修)

百啭千声随意移,山花红紫树高低。

始知锁向金笼听,不及林间自在啼。

画眉禽(文同)

尽日闲窗生好风,一声初听下高笼。

公庭事简人皆散,如在千岩万壑中。

14.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是( A )

A.欧诗和文诗题目大体相同,都是以画眉鸟作为直接描写对象的咏物诗。

B.欧诗所写的画眉鸟在花木间自由飞行,文诗中的画眉鸟则在笼中饲养。

C.欧诗认为鸟笼内外的画眉鸟,其鸣叫声有差别,而文诗对此并未涉及。

D.欧诗中的“林间”与文诗中的“千岩万壑”具有大致相同的文化含意。

15.这两首诗中,画眉鸟所起的作用并不相同。请简要分析。

①欧诗中的画眉鸟寄托了诗人的感情,诗歌表面上是写鸟,实际上是写人, 表达了诗人对自由生活的向往和追求;②文诗中画眉鸟的鸣叫声烘托出轻松 的气氛,有助于表现诗人在公务闲暇时悠然自得的状态。

(2022 新高考1卷 高考真题)阅读下面这首宋词,完成下列小题

§ 醉落魄 人日南山约应提刑懋之[注]

§ 魏了翁

§

无边春色,人情苦向南山觅,村村箫鼓家家笛,祈麦祈蚕,来趁元正七。

§

翁前子后孙扶掖,商行贾坐农耕织,须知此意无今昔,会得为人,日日

是人日。

[注]人日:旧俗以农历正月初七日为人日。

A.词人在人日约朋友去南山探春,但因年老体弱,感到此行会比较困难。

B.在人日这天吹打奏乐,祈盼农桑丰收,反映了人们对美好生活的追求。

C.这首词以朴实的笔触描绘当时农村的风俗景况,具有浓郁的生活气息。

D.词人以议论入词,能够做到情由境出,情至论随,全词并无生硬之感。

6.词人在下阕发表议论,指出如果懂得做人的道理,每天都是人日。词中 谈到哪些做人的道理?请结合内容简要分析。

①“翁前子后孙扶掖”,认为家庭中应存在亲厚和睦、谐乐融 洽的伦理关系;

②“商行贾坐农耕织”,指出社会上各行各业的人应各守本分, 各司其职。

5.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( A )

诗歌的“三个逻辑”

§情感逻辑

§事理逻辑

【2024年高考新课标Ⅱ卷】阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

雨后为山亭独卧

叶梦得①

过雨虚檐气稍清,卧闻刁斗起连营。

几看薄月当轩过,惊见阴虫绕砌鸣②。

汹汹南江浮静夜,寥寥北斗挂高城。

白头心事今如许,惭愧儿童话请缨。

[注]①叶梦得:南宋文学家,曾致力于抗金防备及军饷勤务。②阴虫:秋虫,如蟋蟀之类。

A.雨后空气清新,为山亭的夜晚凉爽宜人,然而诗人的心情却难以平静。

B.本诗第二句与辛弃疾《破阵子》中的“梦回吹角连营”一句立意相似。

§

§

C.诗人凭轩望月,浮想联翩,而阶前突然传出的虫鸣声 扰了他的思绪。

D.颈联通过江水、星空等物象营造出了一个天高地迥、苍茫寂寥的境界。

16.如何理解诗人的“白头心事”?请结合诗歌内容简要分析。

①“白头心事” 即诗人念念不忘、但多年来一直未能实现的抗击外 敌、收复失地的志愿。②“卧闻刁斗起连营” ,军事意象的出现表 明诗人时时牵挂对敌战事;③“惭愧儿童话请缨” ,写诗人感慨自 己虽壮心不已,却已无法像年轻人一样请缨杀敌。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正 的一项是(C )

【2023年高考新课标Ⅰ卷】阅读下面这首宋诗,完成15~16题。

答友人论学(林希逸)

逐字笺来学转难①,逢人个个说曾颜②。

那知剥落皮毛处,不在流传口耳间。

禅要自参求印可,仙须亲炼待丹还。

卖花担上看桃李,此语吾今忆鹤山③。

【注】①笺:注释。这里指研读经典。②曾颜:孔子的弟子曾参和颜回。③鹤山: 南宋学者魏了翁,号鹤山。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( A )

A.诗的首联描述了当时人们不畏艰难、努力学习圣人之道的学术风气。

B.诗人认为,“皮毛” 之下精要思想的获得,不能简单依靠口耳相传。

C.颈联中使用“自”“亲” 二字,以强调要获得真正学识必须亲自钻研。

D.诗人采用类比等方法阐明他的治学主张,使其浅近明白、通俗易懂。

16.诗的尾联提到魏了翁的名言:“不欲于卖花担上看桃李,须树头枝底方 见活精神也。”结合本诗主题,谈谈你对这句话的理解。(6分)

①卖花担上的桃李花虽然美丽,但已失去根基,只有枝头树梢上的花朵才 能使人感受到它的生机活力;②读书治学不能满足于道听途说,要认真阅读 原典,深刻体会其精神内涵。

§【2023年全国甲卷】阅读下面这首宋词,完成各题。

临江仙

晁补之

§

身外闲愁空满眼,就中欢事常稀。明年应赋送君诗。试从今夜

数,相会几多时。

§

浅酒欲邀谁共劝,深情唯有君知。东溪春近好同归。柳垂江上

影,梅谢雪中枝。

A.这首词真实描写了送别的场景,充分地表现出词人对朋友的眷恋之情。

B.词人时常感到缺乏快乐,而即将到来的离别又会强化这种愁闷的感受。

C.因不忍与朋友分别,词人更珍惜当下,数算还剩下多少时日可以相聚。

D.春天即将到来,词人希望与朋友同归东溪游览,共同欣赏春日的美景。

15.词的结尾两句被后代评论家称赞为“绝妙”,请简要分析其妙处。

①景物描写的画面感强:低垂的柳条在江水中映出倒影,雪中盛开 的梅花也开始凋落,正是一派美丽的春日风光;②以虚景写真情:这 里的美景并非写实,而是词人心境的外部投射,词人与友人感情深厚, 想到能与友人相聚便心生欢喜。

14.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是(B )

【2024年高考新课标Ⅰ卷】阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

宿千岁庵听泉

刘克庄

因爱庵前一脉泉,襥衾来此借房眠。

骤闻将谓溪当户,久听翻疑屋是船。

变作怒声犹壮伟,滴成细点更清圆。

君看昔日兰亭帖,亦把湍流替管弦。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(D )

A.诗的开头交代,诗人之所以会到千岁庵借宿,是出于对庵前泉水的喜爱。

B.诗歌主要是从听觉的角度来描写泉流,与题目中的“听泉”二字相切合。

C.诗人雅趣与古人相通,在听泉的时候,联想到昔日曲水流觞的兰亭雅集。

D.诗人与兰亭诸贤一样,都把对音乐之美的追求寄托于山水而摒弃了乐器。

16.诗中采用了对比的手法,对泉声进行了生动的描写,请结合相关内容简要赏析。

①乍听与久听的不同:乍听泉声时,感觉是一条溪水从门前流过;久听后感觉 水声逐渐弥漫于四周,使人有身处舟中之感 。 ②激流声与涓滴声的不同:泉流 时而汹涌,听来壮阔雄伟;时而滴沥,听来清亮圆润。

。

【2024年高考全国甲卷】阅读下面这首宋诗,完成各题。

次韵钱逊叔泛舟虹桥①(宋 吕本中)

半篙春涨绿平溪,二月江城草色齐。

舟比蜉蝣千顷外,□同斥鷃一枝栖②。

野桥柳线斜风软,曲槛花光夕照低。

却讶探骊人不至③,清樽画航倩分题④。

[注]①次韵:依次用所和诗中的韵作诗。②本句首字原缺。③探骊:这里指精通写诗作文。④分 题:诗人聚会,分题目而赋诗。

A.诗歌开篇写春水、草色,围绕色彩落笔,营造出一种愉悦的情感氛围。

B.春水新涨,水面辽阔宽广,在波间漂浮的船只显得如同蜉蝣一样细小。

C.斥鷃见于《庄子 逍遥游》,用来与鹏做对比,因此诗中缺字应是“鹏”。

D.诗歌的尾联写到了“分题”,以此收束,与题目中的“次韵”形成照应。

15.颈联中“软”“低”二字的使用取得了很好的艺术效果,请简要赏析。

①“软”字形象地写出桥边柔软的柳枝在微风吹拂下轻轻飘动,令人感受到 春色的温柔;②“低”字表现了在夕阳的余晖中,栏杆旁花丛的光彩映照到水 面,给人以柔和亲近之感。

14.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(C )

§基本原则:问啥答啥,要点前置,解读诗句

§四字短语(主谓结

/偏正结 /动宾短语)

§用关联词,强化答案内在逻辑

§语言特点题的答法

§资优生的“基本盘”,中等生、后进生的“ 长点”

§1. 语用题是“试验田”,练题型不如训练能力。

§2.全面

实语用知识基础。

§3.基本能力“规范”“简明”“连贯”“得体”。

§4. 强化修辞。

§资优生“

致化要求”,

§中等生练好结

、材料 用,

§后进生训练审题立意和结 。

§阐释型——分析要素,贴题写作

§选择型——明

立场,层层追问

§思辨类——辩证思考,有理有据

§写好深入段

§语言陌生化( 度)

思形象化

§新农村建设

建东方美学)劳(人物、行为、

§体(引导生活)美( 成果)

§中国智慧

§DeepSeek(思索人与人的生活独特的存在意义)

.

——从八省联考题谈二轮复习

三个部分

§一、几个问题

§二、从八省联考题看二轮复习策略方法

§三、2025年高考关注点

高考语文的底层逻辑

§语文课程是一门学习国家通用语言文字

用的综合性、实践

性课程。工具性与人文性的统一,是语文课程的基本特点。

§为国选拔创新型人才。

§“无价值,不入题;无思维,不命题;无情境,不成题;无 任务,不立题。”

高考语文的基本思维路径

引导学生——

与作者对话(从通式通法到体验式阅读, 从理解内容到抓形式特征)

与命题者对话(审题干中情境、明标答逻

辑)

一、几个问题

§1、二轮复习和一轮复习有什么不同?

§

§

一轮复习——建 高考所需的学科知识体系

二轮复习——熟练 用知识工具

§

熟知答题的思维路

径

§

熟悉程序性知识

一、几个问题

§2、练什么题?怎么练?

§

筛选好题的底层逻辑——高考的性质

§

真题的研究与使用(新高考ⅠⅡ卷,全国 卷甲卷、乙卷,关注北京全卷、上海卷的作文)

一、几个问题

§3、 些地方值得用力?

§

分层意识

§

后进生、中等生、资优生不同的提升点和 突破点

一、几个问题

§4、研究高考典型题型,总结答题模式还有必要吗?

§

§

掌握文体知识对现代文阅读的必要性

语言文字 用是“试验田”,但考查的能力是

稳定的(字词句段逻修文/准 、简明、连贯、得体)

一、几个问题

§5、二轮复习还要回归课本吗?

§

重点篇目、背诵默写(注释)

§

散文《我与地坛》、小说《祝福》

§

教材不等于篇目

二、从八省联考题看二轮复习策略方法

§八省联考的整体评价

§稳固高考语文卷中的“基本盘”

m

埃德扬《我包罗万象》 (序言)

特里斯坦古利《水的密码》

关千雪花形状的三则材料

2020年新高考II 卷(海南卷)

202.1 年全国甲卷

2022年全国乙卷

4 星球研究所/中国青藏高原研究会《这里是中国》2023年四省联考

2023年全国甲卷

202.3 年全国乙卷

2023年新课标I 卷

2024年九省联考卷

2024年新课标II 卷

彼得渥雷本《树的秘密生命》

罗伯特麦克法伦《深时之旅》

*赫克托麦克唐纳《后真相时代》

关于地理交错带的两则材料

布莱恩弗洛卡《登月》;吴伟仁《<月背征途>

推荐序》

10 周乾《故宫建筑细探》 ("偷梁换柱')

2024年全国甲卷

2025年八省联考现代文阅读

4. 舵入选了材料一提到的 88 项 '

说明其入选的理由。 ( 4 分)

CD 大量 考古和文献证据证明, 舵是由中国 最早 发明的、具有 高度原创性的技术成 就; @ 中国古代的舵达到 了很 高的水平, 体现了先进的技术能力 ; @ 舵的应 用对中 压

叉明和世界文明的发展都起了重大作用。

5. 通过上面的材料,读者对于科技史学科的研究内容、方法和价值可以获得哪些认识?

请根据材料分析概括。

( 6 分)

@ 研究内容:

梳理科技成就的产 生和 发展 脉 络, 分析科技创造与各种杜会因素之

间的联 系 , 考察不同文明之间的科技传播与交流; @ 研 究方法: 主要是综合运用文献 记载与出土实物进行实证研究: @ 研究价值: 阐明科技发展 的客观规律, 揭示科技创 造对于人类文明发展的推动作用,对过往的科技成就作出准确评价,为当下的创新提 供动力。

代重要科技发明创造” 。 请根据材料内z

2022年新高考Ⅰ卷

4.“己所不欲,勿施于人”出自《论语》,现已成为国际社会公认的处理人际关

系和国际关系的黄金准则。请结合材料一对这一现象加以分析。

①“己所不欲,勿施于人”彰显了传统儒家思想的“恕道”,能够体现中国立场、 中国智慧和中国价值的理念;②“它超越国界,具有当代价值,为谋求中国与世界 共同发展进步提供了思路和方法,体现了民族性和世界性的统一。

5.如何推动中国古典诗论的“创造性转化、创新性发展”?请结合材料谈谈 的 看法。 ①加强对中国古典诗论的挖掘与阐发;②批判性地吸收借鉴西方文论;③ 寻求古典诗论与当下审美需求的契合,协同解决新诗面对的问题;④发挥古典诗论 在诗歌阐释上的长处,向世界传播中国古典诗论的审美意义和当代价值。

§2021年新高考Ⅰ卷

§5. 嵇康诗有“目送归鸿,手挥五弦”一句,顾恺之说画“手 挥五弦易,目送归鸿难”。请结合材料,谈谈 对此的理解。。

①根据莱辛的观点,绘画宜于描写静物而诗歌宜于叙述动作,

“手挥五弦”和“目送归鸿”这两句诗都含有动作;②而作为 空间艺术的绘画只能表现最小限度的时间;③与“手挥五弦” 相比,“目送归鸿”包含更长的时间先后承续的过程,所以更 难以被转化为绘画。

§中等生、资优生“ 长点”

6.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,正

的一项是( )

§

A.父亲决定买牛,除了

属生产需要,也想让儿子跟其他孩子一起放牛,以改

变他“像个走亲戚的陌生人”那样不合群的性格。

§

B.作为一个曾经的“老把式”,“我”却认为驭牛的诸般本领都只是“副产

品”,只有放牛那种“旁逸斜出”的生活才是“我”最想谈论的。

§

§

C.大雨天里为牛割草的情形,让“我”意识到自己是一个“悲观”之人,可见

放牛生活对“我”思想意识的养成有着至关重要的意义。

D.文中记述“我”在乱坟岗子里看武侠小说,是有意以环境的阴森怪 来映衬 看武侠的乐趣,也凸显出“尘嚣皆忘”的读书境界。

7.关于文中锯木厂这个段落,下列说法不正 的一项是( )

§

§

§

A.买牛让“我”格外激动,因此买牛那天的相关情景在“我”的记忆里依然生 动鲜活。

B. 里外邻村路边的锯木厂,对那时的“我”来说,俨然一个陌生而刺激的新 天地。

C.这个段落看似闲 ,实则以先抑后扬的手法来突出下文“我”的“兴奋又纠 结”。

§

D.这段文字里弥漫着热、声、光影、气味,营造出记忆中少年旧事那独特的气 息。

8.文章为何说“放牛给了我一个几近完美的少年时代”?

①少年时代,放牛满足了“我”的“少年英雄梦“,也让我拥有一些自 由自在的好时光;

②回首往事,感慨放牛生活使我那样亲近自然与大地,滋养了”我”的 成长。

§第一层,事实认定;(少年人的视角)第二层是回首往事时做 出的价值判断。(回顾时成年人的视角)

8.如何理解文章最后作者记下的那句话?(“霜降后,一些植物枯萎, 一些事物到来,一些人又把双脚踩在了泥泞的路上。”)

①这句话是作者在乌乡的深切感触,由清晨的所见所感及对霜降夜的回 味共同引发;

②既写出了大自然新旧更替的运行,也写出了身边生活的律动;

③同时还传达出人们对幸福生活的追寻态度,不畏艰辛,饱含希望。

§没有双重视角,但有写作对象与写作主题的问题。

认为本文

9.文末画线的句子表明,作者不愿在回忆往事时为放牛“赋予意义”。 是否做到了这一点?请简要说明。

观点一:做到了。①文章以少年视角来写,紧贴少年心理,写放牛的快乐,也写放 牛的烦恼,都写得真实二生动;②文章就事论事,只记录当年的悲欢忧乐,拒绝拔高 放牛的意义,也不对当年生活可以美化。(沉浸式阅读)

§

观点二:没做到。①文中的放牛生活虽然真切,但仍然经过了回忆的过滤甚至重 塑,已经被赋予了意义;②其中对“放松”“自由”“野孩子”等的强化,读武侠而 感叹虚实有无等,渗入了当下经验和现实感受。(思辨式阅读)

10. 乌乡霜降夜,作者“感觉到生命与节气之间发生了某种密切的联系, 有很强烈的体验感”,文章是从 些方面来抒写这种体验感的?请简要 分析。(6分)(理解梳理概括,体现散文特点)

①直接描写霜降夜自然环境的变化,以及作者的身体感受;

②细致记叙霜降夜的饮食聚谈,体会到乌乡人遵循天时而自适的生活态 度;

③记录作者的内心体验,即自己在霜降夜感受到与乌乡人的心意相通, 真正融入了乌乡的生活。

9. 文中画线处说“在他们

个人当中,叶桃总是先

去的那一个”,又

说“ 从来没有真正 开过他”,请谈谈 的理解。(4分)

①两人日常交往中,叶桃总是先离开,但依然通过多种方式和陈千里保持联系;

②叶桃思想上更早觉悟,先于陈千里参加革命,又引导他走上革命道路;

③虽然叶桃后来在斗争中牺牲,但她永远活在陈千里心中,她的革命精神为陈千里所 继承。

§“ 去”“ 开”的多重含义——人物题型的升级版

§结合小说情节

10. 文本中频频出现“一年以后”“现在想来”“他知道这情况时”之类标示时间线 索的语句,产生了怎样的叙述效果?请简要分析。(6分)

①整体上回溯性地讲述故事,本身具有一种历史纵深感;(文章风格)

②具体事件的叙述基本按照时间顺序交代,情节脉络清楚;(叙事基本效果)

③展现出人物的成长历程,使人物形象更丰满;(小说中行文主体人物)

④通过叙述时间的跳跃,过去与现在、回忆与现实相交织,将谜团逐一解开,行文跌 宕起伏。(文本表达效果)

文本叙述特点

《古渡头》《赵一曼女士》《江上》

底层逻辑

文体——小说的读法与散文的读法

文章——基本的章法与个性化构思

§资优生“基本盘”,中等生、后进生的“

长点”

一、强化教考衔接的正 导向

较之从前,2024年的高考语文试卷明显加强了试题与教材的联系,意在矫 正长期以来“学的全不考,考的全没学”的非正常现象。除了试卷中的名篇名句默写 题全都考查课标规定的篇目之外,其他题目与教材的联系也所在多有。2024年三套全 国卷文言文阅读的第11题,其中涉及课内古代诗文14篇,为历年最多。如《师说》

《鸿门宴》《周亚夫军细柳》《陈涉世家》《桃花源记》《记承天寺夜游》《老子》

《孔雀东南飞》《爱莲说》《项脊轩志》等,这些篇目中还以出自初中语文教材者为 多。

二、弘扬中华优秀传统文化,厚植新时代青年学生的家国情怀

§

2024年高考语文试题充分发挥学科的人文优势,选材注重体现 中华优秀传统文化的精髓,试题设问既引导学生借鉴古人智慧、汲取精 神力量、树立文化信心,又引导学生立足当下现实、融通古今资源、面 向未来创新。试题从中华优秀传统文化中寻找育人的源头活水,展现中 华文明的悠久历史和人文底蕴,引导学生准 把握中华优秀传统文化的 内涵与价值,深入思考中华文明在当代的创造性转化、创新性发展。

§

§

新课标 II 卷文言文阅读为组合文本,材料由三部分组成,分别选自《史 记·魏世家》《史记·留侯世家》和《论衡·非韩》。材料一讲述魏文侯礼敬名士段 干木的故事,材料二讲述汉太子与商山四皓的故事,材料三是汉代思想家王充对上述

个历史故事的评述。第14题要求考生在充分理解材料三王充的议论的基础上,归纳 总结材料一中“魏文式段干木之间,却强秦之兵” 与材料二中“太子敬厚四皓,以

消高帝之议” 件事的相似之处。这 件事虽然表面上看似无关,但在“力少则修 ” 上是相通的,试题考查学生透过现象看本质的逻辑思维能力,引导学生在成长过程中 将崇 重礼、尊贤敬长转化为自觉行为。

§

文言文

2022年新课标Ⅰ卷 《战国策 魏策三》(“秦将伐魏”)

2023年新课标Ⅰ卷 《韩非子 难一》《孔丛子 答问》

2023年新课标Ⅱ卷 《百战奇略》《唐太宗李卫问对》

2024年新课标Ⅰ卷 《资治通鉴 汉纪》《读通鉴论》

2024年新课标Ⅱ卷 《史记 魏世家》《史记 留侯世家》《论衡 非韩》

§文言文命题变化

§

§

§

§

史实——史观(选材特点) 单一——多维(材料组合) 知识——语感(断句题型) 能力——思维(考点变化)

(2023年新课标Ⅰ卷)14.子鲋用以批驳韩非的事实依据是什么?(3分)

答案:赵襄子奖赏群臣时,孔子已经去世许多年,不可能对此表达意见。

(梳理事实、辨析事实

比较性思维、批判性思维)

(2024年新课标Ⅰ卷)14.王夫之强调李陵“大节丧,则余无可浣也”,材料一有哪

些事实可以支持王夫之的观点?请简要概括。(5分)

答案:①李陵打仗失败后即投降匈奴;②与降将卫律一道成为单于左膀右臂;③率领 大军追击汉军。

(观点与材料

逻辑思维、批判性思维)

知识(文言文实词、虚词、文言句式、课内重点篇目、必背篇目 、高考真题,诗歌体裁、题材、重要作家、相关文学知识等)

题型(文言文主观题——概括、溯因、评价、比较、观点与材 料、鉴赏)

“思维工具”(理解、概括、比较、转化、评价、应用)

§实词(平常积累、语境中的词义推断)

§虚词(句间逻辑关系、语气)

§文言句式(4种句式+固定结 )

§文化常识

§“安命定存”(2022年全国乙卷)

§“席薪枕块”(2023年甲卷)

§“血食”“绝世”(2023全国乙卷)

§“具臣”“诬说”(2023年新课标Ⅰ卷)

§“闻金则止”“片善”“片甲不留”(2023年新课标Ⅱ卷)

§“新婚燕尔”“为寿”( 2024年新课标Ⅱ卷)

§二轮复习扩大积累的同时,要特别关注程序 性知识

《史记 屈原贾生列传》

1.天子为什么会疏远贾谊?请根据文本简要说明。

2.请根据文本简要概括贾谊的形象特点。

3.请联系所学,简要概括屈原、贾谊的共同点。

4.请简要概括作者司马迁对贾谊的情感态度。

5.史传文学一般讲究文字洗练,但文本开头却为写吴廷尉用了不少文字, 这样写有什么作用?

§资优生的“ 长点”

§

新课标 II 卷古代诗歌阅读素材是宋代诗人叶梦得的

《雨后为山亭独卧》,第16题要求考生结合全诗分析理解诗人 的“白头心事”,考查学生在理解诗句的基础上提取关键信息、 进行知识关联,以此深化学生对古代诗歌常见抒情模式的认知, 引导学生厚植家国情怀。

§

——

《语文命题理论与实践》

古代诗歌

2022年新课标Ⅰ卷

《醉落魄·人日南山约应提刑愁之懋之》(宋词)

2023年新课标Ⅰ卷

《答友人论学》(宋诗)

2023年新课标Ⅱ卷

《湖上晚归》(宋诗)

2024年新课标Ⅰ卷

《宿千岁庵听泉》(宋诗)

2024年新课标Ⅱ卷

《雨后为山亭独卧》(宋诗)

§古代诗歌命题变化

§

§

§

聚焦宋诗词 联系课内 批判应用

§过“三关”

§文字“关”

§文学“关”

§文化“关”

E

—诗歌鉴赏

古文知识

文学知识

文化常识

作家作品

历史知识

知典故,论人世,晓手法

知 识 积 累

诗歌鉴赏基本考点

形象(意境)

思想内容

词句理解

表现手法

§诗歌标题的统摄性

§“桥梁”与“抓手”

§诗歌的“三个逻辑”

(2021 全国甲卷)阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

和南丰先生出山之作①

陈师道

侧径篮舁两眼明②,出山犹带骨毛清③。

白云笑我还多事,流水随人合有情。

不及鸟飞浑自在,羡他僧住便平生。

未能与世全无意,起为苍生试一鸣。

【注释】①南丰先生:即曾巩,陈师道敬重仰慕的师长。②侧径: 狭窄的路,篮舁:竹轿。③骨毛清:谓超凡脱俗,具有神仙之姿。

(1)下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( C )

A.出山之初的曾巩,展现出来的是一个明净爽利、风骨秀异的高士形象。

B.颔联两句使用拟人的修辞手法,表现白云和流水对于曾巩出山的态度。

C.住在山中的僧人虽然不能像飞鸟一样自由自在,但其生活也令人羡慕。

D.陈师道在诗中书写了曾巩的人生志趣与处世情怀,笔端饱含敬佩之情。

(2)在陈师道看来,曾巩是如何处理“仕”与“隐”的关系的?请简要分析。

①在曾巩那里,仕与隐并非截然对立,而是可以兼容于一身的;②曾巩向往离世 高蹈、超凡脱俗,但他又不能忘情于天下苍生,愿意承担社会责任,有深厚的济 世情怀。

(2022 全国甲卷 高考真题)阅读下面两首宋诗,完成下面小题。

画眉鸟(欧阳修)

百啭千声随意移,山花红紫树高低。

始知锁向金笼听,不及林间自在啼。

画眉禽(文同)

尽日闲窗生好风,一声初听下高笼。

公庭事简人皆散,如在千岩万壑中。

14.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是( A )

A.欧诗和文诗题目大体相同,都是以画眉鸟作为直接描写对象的咏物诗。

B.欧诗所写的画眉鸟在花木间自由飞行,文诗中的画眉鸟则在笼中饲养。

C.欧诗认为鸟笼内外的画眉鸟,其鸣叫声有差别,而文诗对此并未涉及。

D.欧诗中的“林间”与文诗中的“千岩万壑”具有大致相同的文化含意。

15.这两首诗中,画眉鸟所起的作用并不相同。请简要分析。

①欧诗中的画眉鸟寄托了诗人的感情,诗歌表面上是写鸟,实际上是写人, 表达了诗人对自由生活的向往和追求;②文诗中画眉鸟的鸣叫声烘托出轻松 的气氛,有助于表现诗人在公务闲暇时悠然自得的状态。

(2022 新高考1卷 高考真题)阅读下面这首宋词,完成下列小题

§ 醉落魄 人日南山约应提刑懋之[注]

§ 魏了翁

§

无边春色,人情苦向南山觅,村村箫鼓家家笛,祈麦祈蚕,来趁元正七。

§

翁前子后孙扶掖,商行贾坐农耕织,须知此意无今昔,会得为人,日日

是人日。

[注]人日:旧俗以农历正月初七日为人日。

A.词人在人日约朋友去南山探春,但因年老体弱,感到此行会比较困难。

B.在人日这天吹打奏乐,祈盼农桑丰收,反映了人们对美好生活的追求。

C.这首词以朴实的笔触描绘当时农村的风俗景况,具有浓郁的生活气息。

D.词人以议论入词,能够做到情由境出,情至论随,全词并无生硬之感。

6.词人在下阕发表议论,指出如果懂得做人的道理,每天都是人日。词中 谈到哪些做人的道理?请结合内容简要分析。

①“翁前子后孙扶掖”,认为家庭中应存在亲厚和睦、谐乐融 洽的伦理关系;

②“商行贾坐农耕织”,指出社会上各行各业的人应各守本分, 各司其职。

5.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( A )

诗歌的“三个逻辑”

§情感逻辑

§事理逻辑

【2024年高考新课标Ⅱ卷】阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

雨后为山亭独卧

叶梦得①

过雨虚檐气稍清,卧闻刁斗起连营。

几看薄月当轩过,惊见阴虫绕砌鸣②。

汹汹南江浮静夜,寥寥北斗挂高城。

白头心事今如许,惭愧儿童话请缨。

[注]①叶梦得:南宋文学家,曾致力于抗金防备及军饷勤务。②阴虫:秋虫,如蟋蟀之类。

A.雨后空气清新,为山亭的夜晚凉爽宜人,然而诗人的心情却难以平静。

B.本诗第二句与辛弃疾《破阵子》中的“梦回吹角连营”一句立意相似。

§

§

C.诗人凭轩望月,浮想联翩,而阶前突然传出的虫鸣声 扰了他的思绪。

D.颈联通过江水、星空等物象营造出了一个天高地迥、苍茫寂寥的境界。

16.如何理解诗人的“白头心事”?请结合诗歌内容简要分析。

①“白头心事” 即诗人念念不忘、但多年来一直未能实现的抗击外 敌、收复失地的志愿。②“卧闻刁斗起连营” ,军事意象的出现表 明诗人时时牵挂对敌战事;③“惭愧儿童话请缨” ,写诗人感慨自 己虽壮心不已,却已无法像年轻人一样请缨杀敌。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正 的一项是(C )

【2023年高考新课标Ⅰ卷】阅读下面这首宋诗,完成15~16题。

答友人论学(林希逸)

逐字笺来学转难①,逢人个个说曾颜②。

那知剥落皮毛处,不在流传口耳间。

禅要自参求印可,仙须亲炼待丹还。

卖花担上看桃李,此语吾今忆鹤山③。

【注】①笺:注释。这里指研读经典。②曾颜:孔子的弟子曾参和颜回。③鹤山: 南宋学者魏了翁,号鹤山。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( A )

A.诗的首联描述了当时人们不畏艰难、努力学习圣人之道的学术风气。

B.诗人认为,“皮毛” 之下精要思想的获得,不能简单依靠口耳相传。

C.颈联中使用“自”“亲” 二字,以强调要获得真正学识必须亲自钻研。

D.诗人采用类比等方法阐明他的治学主张,使其浅近明白、通俗易懂。

16.诗的尾联提到魏了翁的名言:“不欲于卖花担上看桃李,须树头枝底方 见活精神也。”结合本诗主题,谈谈你对这句话的理解。(6分)

①卖花担上的桃李花虽然美丽,但已失去根基,只有枝头树梢上的花朵才 能使人感受到它的生机活力;②读书治学不能满足于道听途说,要认真阅读 原典,深刻体会其精神内涵。

§【2023年全国甲卷】阅读下面这首宋词,完成各题。

临江仙

晁补之

§

身外闲愁空满眼,就中欢事常稀。明年应赋送君诗。试从今夜

数,相会几多时。

§

浅酒欲邀谁共劝,深情唯有君知。东溪春近好同归。柳垂江上

影,梅谢雪中枝。

A.这首词真实描写了送别的场景,充分地表现出词人对朋友的眷恋之情。

B.词人时常感到缺乏快乐,而即将到来的离别又会强化这种愁闷的感受。

C.因不忍与朋友分别,词人更珍惜当下,数算还剩下多少时日可以相聚。

D.春天即将到来,词人希望与朋友同归东溪游览,共同欣赏春日的美景。

15.词的结尾两句被后代评论家称赞为“绝妙”,请简要分析其妙处。

①景物描写的画面感强:低垂的柳条在江水中映出倒影,雪中盛开 的梅花也开始凋落,正是一派美丽的春日风光;②以虚景写真情:这 里的美景并非写实,而是词人心境的外部投射,词人与友人感情深厚, 想到能与友人相聚便心生欢喜。

14.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是(B )

【2024年高考新课标Ⅰ卷】阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

宿千岁庵听泉

刘克庄

因爱庵前一脉泉,襥衾来此借房眠。

骤闻将谓溪当户,久听翻疑屋是船。

变作怒声犹壮伟,滴成细点更清圆。

君看昔日兰亭帖,亦把湍流替管弦。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(D )

A.诗的开头交代,诗人之所以会到千岁庵借宿,是出于对庵前泉水的喜爱。

B.诗歌主要是从听觉的角度来描写泉流,与题目中的“听泉”二字相切合。

C.诗人雅趣与古人相通,在听泉的时候,联想到昔日曲水流觞的兰亭雅集。

D.诗人与兰亭诸贤一样,都把对音乐之美的追求寄托于山水而摒弃了乐器。

16.诗中采用了对比的手法,对泉声进行了生动的描写,请结合相关内容简要赏析。

①乍听与久听的不同:乍听泉声时,感觉是一条溪水从门前流过;久听后感觉 水声逐渐弥漫于四周,使人有身处舟中之感 。 ②激流声与涓滴声的不同:泉流 时而汹涌,听来壮阔雄伟;时而滴沥,听来清亮圆润。

。

【2024年高考全国甲卷】阅读下面这首宋诗,完成各题。

次韵钱逊叔泛舟虹桥①(宋 吕本中)

半篙春涨绿平溪,二月江城草色齐。

舟比蜉蝣千顷外,□同斥鷃一枝栖②。

野桥柳线斜风软,曲槛花光夕照低。

却讶探骊人不至③,清樽画航倩分题④。

[注]①次韵:依次用所和诗中的韵作诗。②本句首字原缺。③探骊:这里指精通写诗作文。④分 题:诗人聚会,分题目而赋诗。

A.诗歌开篇写春水、草色,围绕色彩落笔,营造出一种愉悦的情感氛围。

B.春水新涨,水面辽阔宽广,在波间漂浮的船只显得如同蜉蝣一样细小。

C.斥鷃见于《庄子 逍遥游》,用来与鹏做对比,因此诗中缺字应是“鹏”。

D.诗歌的尾联写到了“分题”,以此收束,与题目中的“次韵”形成照应。

15.颈联中“软”“低”二字的使用取得了很好的艺术效果,请简要赏析。

①“软”字形象地写出桥边柔软的柳枝在微风吹拂下轻轻飘动,令人感受到 春色的温柔;②“低”字表现了在夕阳的余晖中,栏杆旁花丛的光彩映照到水 面,给人以柔和亲近之感。

14.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(C )

§基本原则:问啥答啥,要点前置,解读诗句

§四字短语(主谓结

/偏正结 /动宾短语)

§用关联词,强化答案内在逻辑

§语言特点题的答法

§资优生的“基本盘”,中等生、后进生的“ 长点”

§1. 语用题是“试验田”,练题型不如训练能力。

§2.全面

实语用知识基础。

§3.基本能力“规范”“简明”“连贯”“得体”。

§4. 强化修辞。

§资优生“

致化要求”,

§中等生练好结

、材料 用,

§后进生训练审题立意和结 。

§阐释型——分析要素,贴题写作

§选择型——明

立场,层层追问

§思辨类——辩证思考,有理有据

§写好深入段

§语言陌生化( 度)

思形象化

§新农村建设

建东方美学)劳(人物、行为、

§体(引导生活)美( 成果)

§中国智慧

§DeepSeek(思索人与人的生活独特的存在意义)

.