2025届高考语文复习:古代诗歌鉴赏 课件(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 2025届高考语文复习:古代诗歌鉴赏 课件(共33张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 39.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-19 13:26:19 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

古代诗歌鉴赏

二轮复习

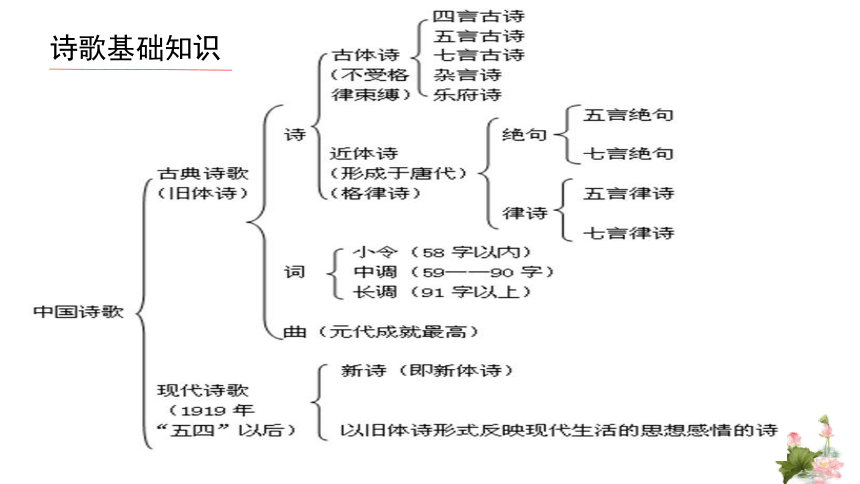

诗歌基础知识

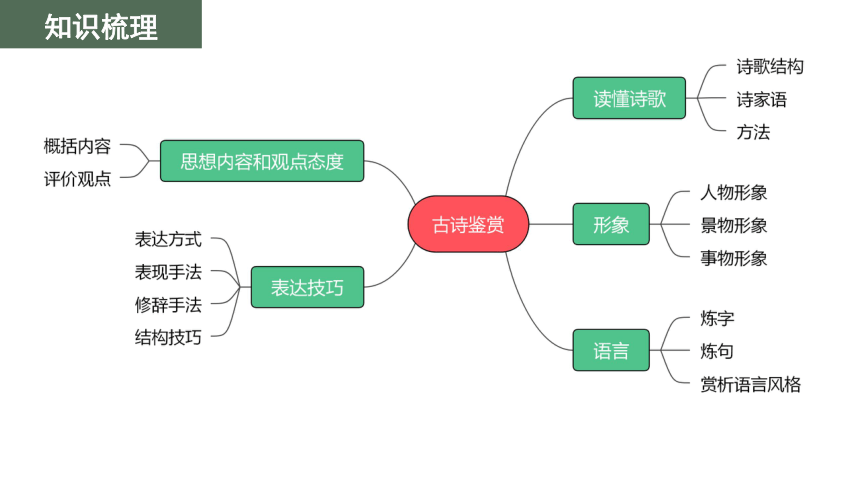

知识梳理

01

读懂诗歌

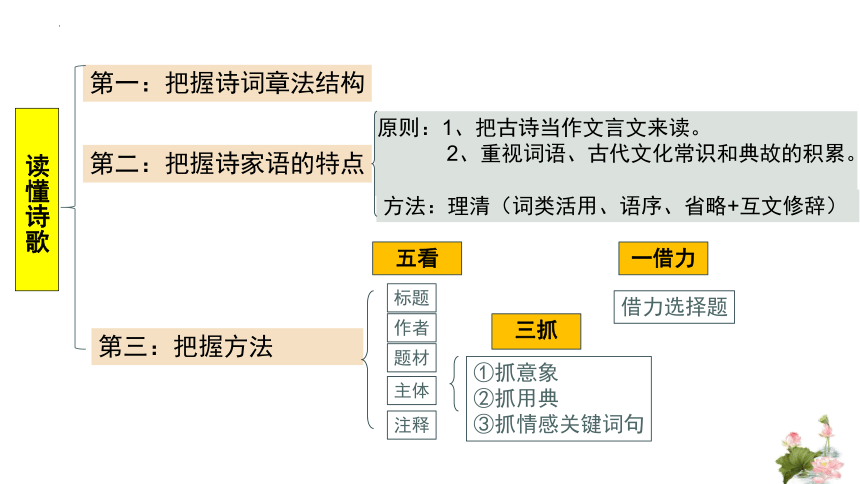

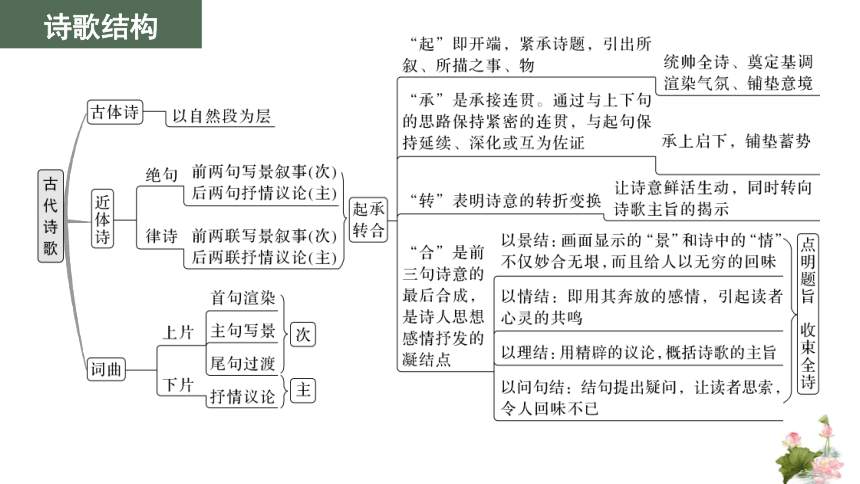

第一:把握诗词章法结构

第二:把握诗家语的特点

第三:把握方法

读懂诗歌

原则:1、把古诗当作文言文来读。

2、重视词语、古代文化常识和典故的积累。

方法:理清(词类活用、语序、省略+互文修辞)

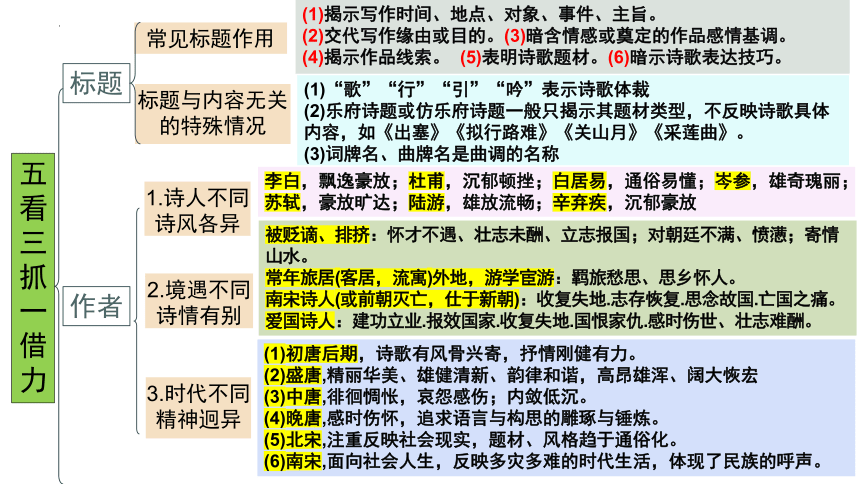

标题

作者

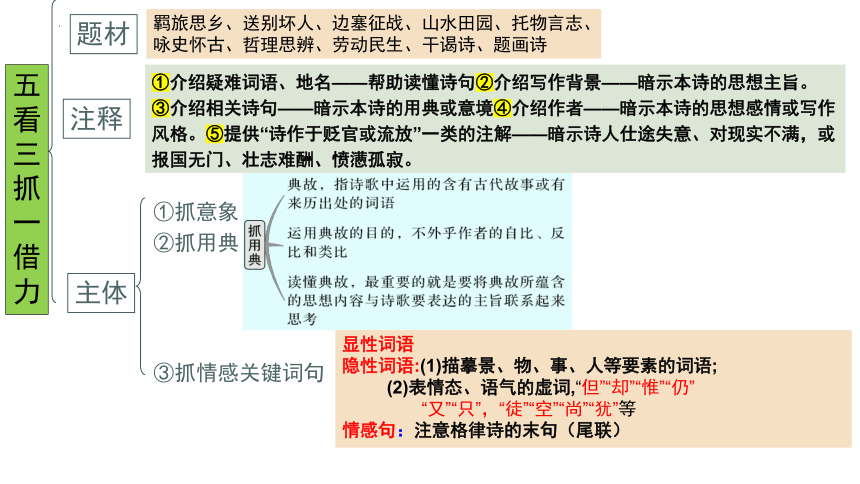

题材

①抓意象

②抓用典

③抓情感关键词句

主体

注释

借力选择题

五看

三抓

一借力

诗歌结构

五看三抓一借力

标题

作者

常见标题作用

(1)揭示写作时间、地点、对象、事件、主旨。

(2)交代写作缘由或目的。(3)暗含情感或奠定的作品感情基调。

(4)揭示作品线索。 (5)表明诗歌题材。(6)暗示诗歌表达技巧。

标题与内容无关

的特殊情况

(1)“歌”“行”“引”“吟”表示诗歌体裁

(2)乐府诗题或仿乐府诗题一般只揭示其题材类型,不反映诗歌具体内容,如《出塞》《拟行路难》《关山月》《采莲曲》。

(3)词牌名、曲牌名是曲调的名称

1.诗人不同

诗风各异

2.境遇不同

诗情有别

3.时代不同

精神迥异

李白,飘逸豪放;杜甫,沉郁顿挫;白居易,通俗易懂;岑参,雄奇瑰丽;苏轼,豪放旷达;陆游,雄放流畅;辛弃疾,沉郁豪放

被贬谪、排挤:怀才不遇、壮志未酬、立志报国;对朝廷不满、愤懑;寄情山水。

常年旅居(客居,流寓)外地,游学宦游:羁旅愁思、思乡怀人。

南宋诗人(或前朝灭亡,仕于新朝):收复失地.志存恢复.思念故国.亡国之痛。

爱国诗人:建功立业.报效国家.收复失地.国恨家仇.感时伤世、壮志难酬。

(1)初唐后期,诗歌有风骨兴寄,抒情刚健有力。

(2)盛唐,精丽华美、雄健清新、韵律和谐,高昂雄浑、阔大恢宏

(3)中唐,徘徊惆怅,哀怨感伤;内敛低沉。

(4)晚唐,感时伤怀,追求语言与构思的雕琢与锤炼。

(5)北宋,注重反映社会现实,题材、风格趋于通俗化。

(6)南宋,面向社会人生,反映多灾多难的时代生活,体现了民族的呼声。

注释

①抓意象

②抓用典

③抓情感关键词句

主体

题材

羁旅思乡、送别坏人、边塞征战、山水田园、托物言志、

咏史怀古、哲理思辨、劳动民生、干谒诗、题画诗

①介绍疑难词语、地名——帮助读懂诗句②介绍写作背景——暗示本诗的思想主旨。

③介绍相关诗句——暗示本诗的用典或意境④介绍作者——暗示本诗的思想感情或写作风格。⑤提供“诗作于贬官或流放”一类的注解——暗示诗人仕途失意、对现实不满,或报国无门、壮志难酬、愤懑孤寂。

显性词语

隐性词语:(1)描摹景、物、事、人等要素的词语;

(2)表情态、语气的虚词,“但”“却”“惟”“仍”

“又”“只”,“徒”“空”“尚”“犹”等

情感句:注意格律诗的末句(尾联)

五看三抓一借力

02

形象

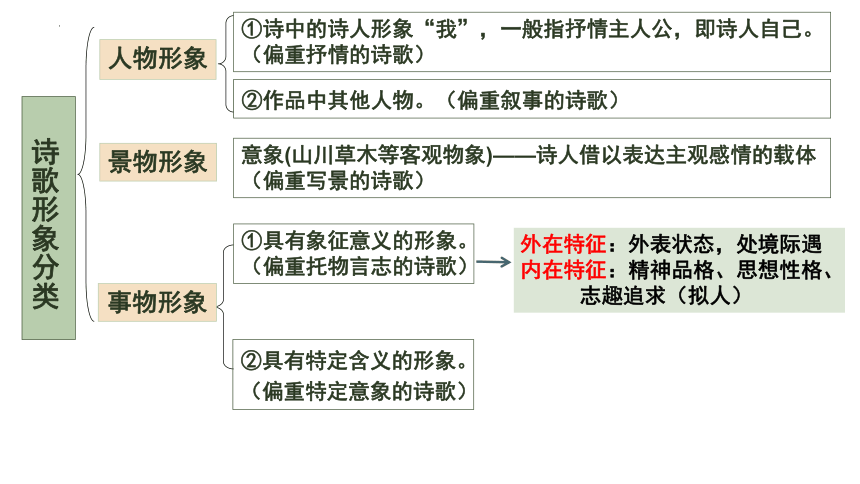

诗歌形象分类

人物形象

景物形象

①诗中的诗人形象“我”,一般指抒情主人公,即诗人自己。(偏重抒情的诗歌)

②作品中其他人物。(偏重叙事的诗歌)

意象(山川草木等客观物象)——诗人借以表达主观感情的载体(偏重写景的诗歌)

事物形象

①具有象征意义的形象。

(偏重托物言志的诗歌)

②具有特定含义的形象。

(偏重特定意象的诗歌)

外在特征:外表状态,处境际遇

内在特征:精神品格、思想性格、

志趣追求(拟人)

景物形象

意象

意境

景物作用

物象+情思

意象+氛围

描图景——点氛围(一般为四字短语)——指作用

析含义——剖原因——指作用

1.渲染气氛、烘托心情,为抒情做铺垫。

2.含蓄地表达感情(借景抒情、以景衬情、以景结情,含蓄隽永)

3.衬托人物气节、性格、或品质(常见于咏物诗)

4.为人物活动提供环境(交代时令、地点、环境)

5.奠定感情基调。

6.在诗歌结构中的作用。

开篇:引出下文,为下文作铺垫,奠定情感基调。

中间:承上启下,推动情节的发展。

结尾:照应开头,使结构更加完整。以景结情,含蓄蕴藉,回味无穷。

03

语言

诗眼

内容上能:体现作者强烈感情的字词;结构上:最能统领全篇的字词

修辞上:抓诗中巧妙的修辞;词性上:抓词类活用

位置上:一般是五言诗句子第三个字,七言诗句子第五个字

1.动词:凝练、形象、生动传神;2.形容词:绘形、声、色、光,化抽象为具体,变无形为有形,使物象具体、生动、直观、形象;还能传达出作者的感情。

3.名词:多个意象名词连用可营造出富有情韵的意境。4.活用词:化静为动、化庸常为神奇。5.数量词:具有虚拟意义,侧重夸张渲染;或具有动词意义,凸显动态

6.叠词:增强韵律感;加强了感情的表达效果;摹状绘声,生动、形象

7.虚词:副词、连词等虚词,可以获得疏通文气、开合呼应、悠扬委曲、活跃情韵、化板滞为流动等美学效果。

炼字

确定诗眼

诗眼作用

炼字

1.具体表达技巧+作用

2.结构上:①照应标题,直接点题;②统摄全诗(总领全诗)

③诗歌的线索;④承上启下,过渡作用

3.情感或主旨:

(1)为全诗奠定了XX的感情基础,为下文营造XX的意境做铺垫(首句,多是感情类的形容词)

(2)揭示诗歌的主旨,表现了作者XX的感情或心情。

①点—点出诗眼;②扣—扣住诗眼分析叙说;③析—分析作用

答题步骤

答题步骤:析本义——描情景——说效果

答题步骤

炼句

①释句义(或绘景象)

①语言特点:句子倒装——错位的美;句子对仗——整齐的美

适当省略——韵味悠长;长于炼字——凝练的美

首句作用:开篇点题,统领全诗,领起下文;渲染气氛;奠定基调。

中间句作用:承上启下。

尾句作用:总结全诗,深化或升华主题;卒章显志,表现情感;以景衬情,以景衬情;以景结情,含蓄隽永。

②表达技巧:表达方式;修辞手法;表现手法

鉴赏技巧

综合性

侧重点

语言、技巧、结构

写景句:描写方法、修辞手法

抒情句:抒情方式、所抒情感

②析手法

③明作用

用词——质朴(平实)/华丽(典雅)

意境——豪放/柔婉

抒情——直露/含蓄

叙事——庄重/诙谐

描写——简洁/细腻

情感——清新/悲壮

语言风格

鉴赏角度

鉴赏方法

①知人论世,了解历代诗词名家的语言风格;

②把握题材;

③多角度赏析,抓住主要特点。

④重视注释,关注写作背景;考虑作品朝代和文风。

答题步骤

赏析语言表达效果

04

表达技巧

表达技巧

抒情

记叙

描写议论

直抒胸臆

1.景情角度:借景抒情、触景生情、以景衬情、寓情于景;乐景写乐情、哀景写哀情(正衬)、乐景衬哀情、哀景衬乐情(反衬)。

2.物情关系:借物抒怀、托物言志

3.事情关系:借古讽(伤)今、用典抒情、即事抒怀、

1.描写顺序:远近、高低、时间空间变化

2.色彩运用:明暗对比,绘形绘色

3.描写技巧:动静(视听)结合、虚实结合、点面结合、正侧结合、白描、细描

4.感官角度:视觉、听觉、触觉、味觉、嗅觉

比喻、比拟、借代、夸张、排比、对偶、反复、设问、反问、双关、顶真、反语、通感……

1、物与情的关系:先景后情、先情后景、以景结情。

2、结构特点:重章叠句、伏笔铺垫、比兴、统领全诗、照应、承上启下、抑扬等。

3、如何体现主旨:开门见山、卒章显志、以小见大、对比等。

对比、衬托、渲染、烘托、用典、比兴、想象、联想、象征、对写法

表达方式

表现手法

修辞手法

结构技巧

间接抒情

⑴这首诗(或某句)运用了什么修辞?请简要分析。

⑵请从动、静(或其他)的角度赏析这首诗。

⑶说说这首诗是怎样营造意境的?

表达技巧

审题

解题

1.立足整体判断,要有全局观念。

2.掌握材料组合(景与情、物与志、虚与实、主与次、甲与乙等) 与大小类(如“比喻与借喻”)的关系。

3.多中取主、多中取特

4.整体看手法,局部看修辞。

答题

指向明确

提问笼统

表达技巧、写作特色、写作技法、艺术特色、表现手法 、艺术手法

①明技巧

②释运用

③析作用(形象、意境、情感、主旨)

05

思想内容和观点态度

类型 释义

喜系列 对壮美山川的赞美与热爱、对历史人物的歌颂、对建功立业的渴望、对征战沙场的无畏、保家卫国的壮志、隐居生活的悠闲与宁静等等

怒系列 对功名权贵的傲视与不屑、对朝廷昏庸的失望与批判、对统治者穷兵黩武的揭露、对官吏贪婪的厌恶、对战争的厌弃等等

哀系列 对历史人物遭遇的哀叹、对自身命运不幸的哀伤、对人民疾苦的同情、对国家离乱的哀叹等等

思系列 对故土、亲人的思念,对远方朋友的关心与劝慰,等等

愁系列 对自己怀才不遇、壮志难酬的伤感,对无限离愁的忧伤,对时光易逝、人生易老的伤感,对羁旅漂泊的忧愁,仕途失意的苦闷,等等

[诗歌常见思想内容分类]

思想内容和观点态度

概括

评价

①观点:旗帜鲜明表态,不能模棱两可。

②分析:抓住诗句具体分析。

③总结:扣住评价要点归纳总结。

答题原则

词句

全诗

自己、他人、自然、社会

不引诗不答题

情感维度:

提升训练

一、阅读下面这首宋词,完成1~2题。(9分)

鹊桥仙·赠鹭鸶

辛弃疾

溪边白鹭,来吾告汝:“溪里鱼儿堪数。主人怜汝汝怜鱼,要物我欣然一处。

白沙远浦,青泥别渚,剩有虾跳鳅舞。听君飞去饱时来,看头上风吹一缕。”

2.这首词的语言特色鲜明,请简要分析。(6分)

答:①本词语言多用口语,风格亲切自然,清新明快,句式整散结合,和谐统一。

②将鹭鸶作为题赠对象,以第二人称“汝”“君”称之,以“来”字呼之,词人好似抚摸着白鹭说着悄悄话,营造出轻松亲切的氛围,显得自然而亲切。

③使用拟人、对比的修辞手法。“虾跳鳅舞”,写出了远渚的虾鳅舞动的生机,与“溪里鱼儿堪数”形成对比。词人将笔下的山水湖泊、鱼虫虾草、青天白鹭、人鸟私语融合,展现出一幅人与自然和谐共生的画面。

(每点2分,共6分)

二、阅读下面这两首宋诗,完成3~4题。(9分)

十月十七日予生日也孤村风雨萧然

偶得二绝句(其二)①

陆 游

我生急雨暗淮天,出没蛟鼍②浪入船。

白首功名无尺寸,茅檐还听雨声眠。

答:①两首陆诗中描写的对象都是日常生活中人们所熟悉的情景,如“茅檐听雨”“卧听燕声”等,诗人用细腻的笔触给我们描绘出真实的生活图景,让诗中之景如在眼前。②陆游用日常之景表现自己的生活感悟和真实情感。第一首诗借生日抒发了功名未遂、老卧孤村的感慨;《北窗》描写诗人守着“北窗”朝北望,虽然风景清丽,生活闲适,但隐含了诗人不能恢复中原失地、无力建功的无奈之感。

北 窗 ③ 陆 游

小雨霏霏旋作晴,北窗清润绿阴成。

却缘政拙文书少,卧听帘栊燕子声。

【注】①这首七绝写于庆元元年(1195),诗人七十一岁生日之际。②蛟鼍:指鳄类动物。③该诗作于淳熙十四年(1187),此时的诗人在严州任所。

4.诗歌题材的日常化是宋诗发展的重要的特点。《宋元明诗概说》中指出,“宋诗比过去的诗,与生活结合得更为紧密”。请结合两首诗的内容对此观点作简要分析。(6分)

三、阅读下面这首唐诗,完成5~6题。(9分)

敕借岐王九成宫避暑应教① 王 维

帝子远辞丹凤阙,天书遥借翠微宫。隔窗云雾生衣上,卷幔山泉入镜中。

林下水声喧语笑,岩间树色隐房栊②。仙家未必能胜此,何事吹笙③向碧空。

【注】①应教,魏晋以来称应诸王之命而和的诗文。②房栊,窗棂。③吹笙,用王子晋的典故。《列仙传》载,周灵王太子晋好吹笙作风鸣,游伊洛之间,被浮丘公接上嵩山。

6.苏轼称王维诗歌是“诗中有画,画中有诗”,请结合颈联加以分析。(6分)

答:①山涧流水投下峡谷,峡谷在林封树掩之中蜿蜒,透过密林,传来欢声笑语般的哗哗水声;在嶙峋的山石之中,在翠绿的树色之间,那充满人气的窗户若隐若现。(3分)②诗人运用视听结合、动静结合、以动衬静等手法,描绘了九成宫清幽怡人的环境,犹如一幅意境优美的山水画卷。(3分)

四、阅读下面这首宋词,完成7~8题。(9分)

鹧 鸪 天① 苏 轼

林断山明竹隐墙,乱蝉衰草小池塘。翻空白鸟时时见,照水红蕖细细香。

村舍外,古城旁,杖藜徐步转斜阳。殷勤昨夜三更雨,又得浮生一日凉。

【注】①这首词是苏轼谪居黄州时所作。②红蕖:红荷花的别名。

8.请简要分析“翻空白鸟时时见,照水红蕖细细香”一句在景物描写方面的特点。(6分)

答:①视觉、嗅觉相结合。从视觉写色:“白鸟”翻飞与“红蕖”照水;从嗅觉写味:“细细香”香气绵长。②远近结合。“翻空白鸟”是远景,“照水红蕖”是近景。③动静结合。白鸟在空中翻飞,属于动景。红蕖散发幽香,属于静景。④俯仰结合。白鸟在空中翻飞,这是仰视角度;水中红蕖,这是俯视角度。⑤色彩搭配。白色的鸟与红色的荷花,红白相间,引人入胜。⑥运用叠词。“时时”写出了白鸟之多,翻飞之迅疾。“细细”运用通感,将香味视觉化,写出红蕖香气之细腻。(每点1分)

五、阅读下面这首明诗,完成9~10题。(9分)

登雨花台 魏 禧①

生平四十老柴荆②,此日麻鞋拜故京。

谁使山河全破碎 可堪翦伐到园陵③!

牛羊践履多新草,冠盖④雍容半旧卿。

歌泣不成天已暮,悲风日夜起江生。

【注】①魏禧:生于明末,明亡后,隐居翠微山。②老柴荆:老于茅屋,表示甘守贫贱。③园陵:指南京钟山的明太祖朱元璋墓。④冠盖:官僚们的华贵冠服车盖。

10.请结合全诗分析诗人情感变化的过程。(6分)

答:①诗歌首联不仅点明诗人的布衣身份,还流露出一股豪气;

②颔联、颈联情感突转直下,诗人心头升起怒火,发出了激愤的责问,并由愤怒转为了憎恶怨恨;

③尾联诗人的悲愤之情达到极点,他真挚的情感打动了天地,全诗在悲风声中收束。

六、阅读下面这首宋诗,完成11~12题。(9分)

晴和 朱淑真

海棠深院雨初收,苔径无风蝶自由。百结①丁香夸美丽,三眠②杨柳弄轻柔。

小桃酒腻红尤浅,芳草寒余绿渐稠。寂寂珠帘归燕未③,子规啼处一春愁。

【注】①百结:丁香别名。丁香花蕾绽而不放,呈十字结状,故又称丁香为“百结”。②三眠:《三辅故事》里有“汉苑中有柳状如人形,号曰人柳,一日三眠三起”。③未:否。用在句末,表示疑问。

12.有人认为尾联结句“一春愁”来得比较突然,试结合全诗谈谈你的看法。

答:不突然。

①作者以乐景衬托哀情,前三联写春光怡人,着笔轻快,极尽铺垫,最后引出尾联的春愁,对比强烈,更能表现作者的愁苦。

②尾联作者触景生情,看到珠帘寂寂,归燕未见,杜鹃哀啼,满腹春愁。

七、阅读下面这首元曲,完成13~14题。(9分)

小梁州·九日渡江 汤式①

秋风江上棹孤舟,烟水悠悠,伤心无句赋登楼②。山容瘦,老树替人愁。

樽前醉把茱萸嗅,问相知几个白头。乐可酬,人非旧。黄花时候,难比旧风流。

【注】①汤式:浙江象山人,生卒年不详。元末曾补本县县吏,后落魄江湖。②赋登楼:汉末王粲南投刘表,未受重用,偶登城楼,纵目四望,百感交集,作《登楼赋》以抒心志。

14.“山容瘦,老树替人愁”运用了哪些表现手法 请具体分析。(6分)

答:①拟人:“山瘦”“树愁”,赋予了山、树人的情思,秋山显得形容枯瘦,老树似乎在替人发愁,营造出一派萧索、悲凉的意境。

②情景交融(或移情入景):“山容瘦”“老树愁”,作者将自己的愁情移入景物之中,情景交融,抒发了诗人不得志的感慨及重阳佳节的羁旅愁苦。

八、阅读下面这首宋词,完成15~16题。(9分)

踏莎行 姜夔

自沔东来丁未元日至金陵江上感梦而作

燕燕轻盈,莺莺娇软,分明又向华胥①见。夜长争得薄情知 春初早被相思染。

别后书辞,别时针线,离魂暗逐郎行远。淮南皓月冷千山,冥冥归去无人管。

【注】①华胥:梦境。

16.在写作技巧上,不少词人喜欢写“她思”代“己思”,往往从对方着笔写思念,此词亦然。请结合具体词句加以赏析。(6分)

答:①“夜长争得薄情知 春初早被相思染”,词人在梦中想象情人含情脉脉地对他说:“在这迢迢春夜中,‘薄情’人啊,你又怎能尽知我相思的深重呢 ”此句通过梦中情人的自述,表达对情人的相思之情。②“离魂暗逐郎行远”,依旧是从女子的情思着笔,写对方因思念自己,连“魂魄”都“逐郎行远”,表达对情人的相思之情。

九、阅读下面这首金诗,完成17~18题。(9分)

甲午除夜① 元好问

暗中人事忽推迁,坐守寒灰望复燃。已恨太官余蛐饼②,争教汉水入胶船③

神功圣德三千牍,大定明昌④五十年。甲子两周今日尽,空将衰泪洒吴天。

【注】①金天兴三年(1234年)一月十日,金哀宗在蒙古与南宋的夹击之下,自缢身死。除夕之夜,元好问被蒙古军羁押在山东聊城,独坐斗室之中,感慨万千,写下了此诗。②蛐饼:《晋书·愍帝纪》:“京师饥甚,太仓有蛐数十饼,麴允屑为粥以供帝。”③胶船:传说周昭王南攻楚国,准备渡过汉水,当地人以胶粘船以进,至中流,胶溶船解,周昭王遂溺水而死。④大定明昌:是金鼎盛时期。

18.后人评价元好问的诗歌“笔笔皆为血泪,字字饱含悲愤”。请结合本诗简要概括。

答:①对国家起死回生、重新振兴的愿望;

②对金哀帝人生结局的痛心;

③对繁荣过去的怀念;

④对繁华落尽的痛惜。

①对国家难以起死回生、重新振兴的哀伤;

②对金哀帝人生悲剧结局的痛心;

③对金朝灭亡,繁盛昙花一现的痛惜;

④对自己被羁押,失去人身自由的无奈。

加油!

古代诗歌鉴赏

二轮复习

诗歌基础知识

知识梳理

01

读懂诗歌

第一:把握诗词章法结构

第二:把握诗家语的特点

第三:把握方法

读懂诗歌

原则:1、把古诗当作文言文来读。

2、重视词语、古代文化常识和典故的积累。

方法:理清(词类活用、语序、省略+互文修辞)

标题

作者

题材

①抓意象

②抓用典

③抓情感关键词句

主体

注释

借力选择题

五看

三抓

一借力

诗歌结构

五看三抓一借力

标题

作者

常见标题作用

(1)揭示写作时间、地点、对象、事件、主旨。

(2)交代写作缘由或目的。(3)暗含情感或奠定的作品感情基调。

(4)揭示作品线索。 (5)表明诗歌题材。(6)暗示诗歌表达技巧。

标题与内容无关

的特殊情况

(1)“歌”“行”“引”“吟”表示诗歌体裁

(2)乐府诗题或仿乐府诗题一般只揭示其题材类型,不反映诗歌具体内容,如《出塞》《拟行路难》《关山月》《采莲曲》。

(3)词牌名、曲牌名是曲调的名称

1.诗人不同

诗风各异

2.境遇不同

诗情有别

3.时代不同

精神迥异

李白,飘逸豪放;杜甫,沉郁顿挫;白居易,通俗易懂;岑参,雄奇瑰丽;苏轼,豪放旷达;陆游,雄放流畅;辛弃疾,沉郁豪放

被贬谪、排挤:怀才不遇、壮志未酬、立志报国;对朝廷不满、愤懑;寄情山水。

常年旅居(客居,流寓)外地,游学宦游:羁旅愁思、思乡怀人。

南宋诗人(或前朝灭亡,仕于新朝):收复失地.志存恢复.思念故国.亡国之痛。

爱国诗人:建功立业.报效国家.收复失地.国恨家仇.感时伤世、壮志难酬。

(1)初唐后期,诗歌有风骨兴寄,抒情刚健有力。

(2)盛唐,精丽华美、雄健清新、韵律和谐,高昂雄浑、阔大恢宏

(3)中唐,徘徊惆怅,哀怨感伤;内敛低沉。

(4)晚唐,感时伤怀,追求语言与构思的雕琢与锤炼。

(5)北宋,注重反映社会现实,题材、风格趋于通俗化。

(6)南宋,面向社会人生,反映多灾多难的时代生活,体现了民族的呼声。

注释

①抓意象

②抓用典

③抓情感关键词句

主体

题材

羁旅思乡、送别坏人、边塞征战、山水田园、托物言志、

咏史怀古、哲理思辨、劳动民生、干谒诗、题画诗

①介绍疑难词语、地名——帮助读懂诗句②介绍写作背景——暗示本诗的思想主旨。

③介绍相关诗句——暗示本诗的用典或意境④介绍作者——暗示本诗的思想感情或写作风格。⑤提供“诗作于贬官或流放”一类的注解——暗示诗人仕途失意、对现实不满,或报国无门、壮志难酬、愤懑孤寂。

显性词语

隐性词语:(1)描摹景、物、事、人等要素的词语;

(2)表情态、语气的虚词,“但”“却”“惟”“仍”

“又”“只”,“徒”“空”“尚”“犹”等

情感句:注意格律诗的末句(尾联)

五看三抓一借力

02

形象

诗歌形象分类

人物形象

景物形象

①诗中的诗人形象“我”,一般指抒情主人公,即诗人自己。(偏重抒情的诗歌)

②作品中其他人物。(偏重叙事的诗歌)

意象(山川草木等客观物象)——诗人借以表达主观感情的载体(偏重写景的诗歌)

事物形象

①具有象征意义的形象。

(偏重托物言志的诗歌)

②具有特定含义的形象。

(偏重特定意象的诗歌)

外在特征:外表状态,处境际遇

内在特征:精神品格、思想性格、

志趣追求(拟人)

景物形象

意象

意境

景物作用

物象+情思

意象+氛围

描图景——点氛围(一般为四字短语)——指作用

析含义——剖原因——指作用

1.渲染气氛、烘托心情,为抒情做铺垫。

2.含蓄地表达感情(借景抒情、以景衬情、以景结情,含蓄隽永)

3.衬托人物气节、性格、或品质(常见于咏物诗)

4.为人物活动提供环境(交代时令、地点、环境)

5.奠定感情基调。

6.在诗歌结构中的作用。

开篇:引出下文,为下文作铺垫,奠定情感基调。

中间:承上启下,推动情节的发展。

结尾:照应开头,使结构更加完整。以景结情,含蓄蕴藉,回味无穷。

03

语言

诗眼

内容上能:体现作者强烈感情的字词;结构上:最能统领全篇的字词

修辞上:抓诗中巧妙的修辞;词性上:抓词类活用

位置上:一般是五言诗句子第三个字,七言诗句子第五个字

1.动词:凝练、形象、生动传神;2.形容词:绘形、声、色、光,化抽象为具体,变无形为有形,使物象具体、生动、直观、形象;还能传达出作者的感情。

3.名词:多个意象名词连用可营造出富有情韵的意境。4.活用词:化静为动、化庸常为神奇。5.数量词:具有虚拟意义,侧重夸张渲染;或具有动词意义,凸显动态

6.叠词:增强韵律感;加强了感情的表达效果;摹状绘声,生动、形象

7.虚词:副词、连词等虚词,可以获得疏通文气、开合呼应、悠扬委曲、活跃情韵、化板滞为流动等美学效果。

炼字

确定诗眼

诗眼作用

炼字

1.具体表达技巧+作用

2.结构上:①照应标题,直接点题;②统摄全诗(总领全诗)

③诗歌的线索;④承上启下,过渡作用

3.情感或主旨:

(1)为全诗奠定了XX的感情基础,为下文营造XX的意境做铺垫(首句,多是感情类的形容词)

(2)揭示诗歌的主旨,表现了作者XX的感情或心情。

①点—点出诗眼;②扣—扣住诗眼分析叙说;③析—分析作用

答题步骤

答题步骤:析本义——描情景——说效果

答题步骤

炼句

①释句义(或绘景象)

①语言特点:句子倒装——错位的美;句子对仗——整齐的美

适当省略——韵味悠长;长于炼字——凝练的美

首句作用:开篇点题,统领全诗,领起下文;渲染气氛;奠定基调。

中间句作用:承上启下。

尾句作用:总结全诗,深化或升华主题;卒章显志,表现情感;以景衬情,以景衬情;以景结情,含蓄隽永。

②表达技巧:表达方式;修辞手法;表现手法

鉴赏技巧

综合性

侧重点

语言、技巧、结构

写景句:描写方法、修辞手法

抒情句:抒情方式、所抒情感

②析手法

③明作用

用词——质朴(平实)/华丽(典雅)

意境——豪放/柔婉

抒情——直露/含蓄

叙事——庄重/诙谐

描写——简洁/细腻

情感——清新/悲壮

语言风格

鉴赏角度

鉴赏方法

①知人论世,了解历代诗词名家的语言风格;

②把握题材;

③多角度赏析,抓住主要特点。

④重视注释,关注写作背景;考虑作品朝代和文风。

答题步骤

赏析语言表达效果

04

表达技巧

表达技巧

抒情

记叙

描写议论

直抒胸臆

1.景情角度:借景抒情、触景生情、以景衬情、寓情于景;乐景写乐情、哀景写哀情(正衬)、乐景衬哀情、哀景衬乐情(反衬)。

2.物情关系:借物抒怀、托物言志

3.事情关系:借古讽(伤)今、用典抒情、即事抒怀、

1.描写顺序:远近、高低、时间空间变化

2.色彩运用:明暗对比,绘形绘色

3.描写技巧:动静(视听)结合、虚实结合、点面结合、正侧结合、白描、细描

4.感官角度:视觉、听觉、触觉、味觉、嗅觉

比喻、比拟、借代、夸张、排比、对偶、反复、设问、反问、双关、顶真、反语、通感……

1、物与情的关系:先景后情、先情后景、以景结情。

2、结构特点:重章叠句、伏笔铺垫、比兴、统领全诗、照应、承上启下、抑扬等。

3、如何体现主旨:开门见山、卒章显志、以小见大、对比等。

对比、衬托、渲染、烘托、用典、比兴、想象、联想、象征、对写法

表达方式

表现手法

修辞手法

结构技巧

间接抒情

⑴这首诗(或某句)运用了什么修辞?请简要分析。

⑵请从动、静(或其他)的角度赏析这首诗。

⑶说说这首诗是怎样营造意境的?

表达技巧

审题

解题

1.立足整体判断,要有全局观念。

2.掌握材料组合(景与情、物与志、虚与实、主与次、甲与乙等) 与大小类(如“比喻与借喻”)的关系。

3.多中取主、多中取特

4.整体看手法,局部看修辞。

答题

指向明确

提问笼统

表达技巧、写作特色、写作技法、艺术特色、表现手法 、艺术手法

①明技巧

②释运用

③析作用(形象、意境、情感、主旨)

05

思想内容和观点态度

类型 释义

喜系列 对壮美山川的赞美与热爱、对历史人物的歌颂、对建功立业的渴望、对征战沙场的无畏、保家卫国的壮志、隐居生活的悠闲与宁静等等

怒系列 对功名权贵的傲视与不屑、对朝廷昏庸的失望与批判、对统治者穷兵黩武的揭露、对官吏贪婪的厌恶、对战争的厌弃等等

哀系列 对历史人物遭遇的哀叹、对自身命运不幸的哀伤、对人民疾苦的同情、对国家离乱的哀叹等等

思系列 对故土、亲人的思念,对远方朋友的关心与劝慰,等等

愁系列 对自己怀才不遇、壮志难酬的伤感,对无限离愁的忧伤,对时光易逝、人生易老的伤感,对羁旅漂泊的忧愁,仕途失意的苦闷,等等

[诗歌常见思想内容分类]

思想内容和观点态度

概括

评价

①观点:旗帜鲜明表态,不能模棱两可。

②分析:抓住诗句具体分析。

③总结:扣住评价要点归纳总结。

答题原则

词句

全诗

自己、他人、自然、社会

不引诗不答题

情感维度:

提升训练

一、阅读下面这首宋词,完成1~2题。(9分)

鹊桥仙·赠鹭鸶

辛弃疾

溪边白鹭,来吾告汝:“溪里鱼儿堪数。主人怜汝汝怜鱼,要物我欣然一处。

白沙远浦,青泥别渚,剩有虾跳鳅舞。听君飞去饱时来,看头上风吹一缕。”

2.这首词的语言特色鲜明,请简要分析。(6分)

答:①本词语言多用口语,风格亲切自然,清新明快,句式整散结合,和谐统一。

②将鹭鸶作为题赠对象,以第二人称“汝”“君”称之,以“来”字呼之,词人好似抚摸着白鹭说着悄悄话,营造出轻松亲切的氛围,显得自然而亲切。

③使用拟人、对比的修辞手法。“虾跳鳅舞”,写出了远渚的虾鳅舞动的生机,与“溪里鱼儿堪数”形成对比。词人将笔下的山水湖泊、鱼虫虾草、青天白鹭、人鸟私语融合,展现出一幅人与自然和谐共生的画面。

(每点2分,共6分)

二、阅读下面这两首宋诗,完成3~4题。(9分)

十月十七日予生日也孤村风雨萧然

偶得二绝句(其二)①

陆 游

我生急雨暗淮天,出没蛟鼍②浪入船。

白首功名无尺寸,茅檐还听雨声眠。

答:①两首陆诗中描写的对象都是日常生活中人们所熟悉的情景,如“茅檐听雨”“卧听燕声”等,诗人用细腻的笔触给我们描绘出真实的生活图景,让诗中之景如在眼前。②陆游用日常之景表现自己的生活感悟和真实情感。第一首诗借生日抒发了功名未遂、老卧孤村的感慨;《北窗》描写诗人守着“北窗”朝北望,虽然风景清丽,生活闲适,但隐含了诗人不能恢复中原失地、无力建功的无奈之感。

北 窗 ③ 陆 游

小雨霏霏旋作晴,北窗清润绿阴成。

却缘政拙文书少,卧听帘栊燕子声。

【注】①这首七绝写于庆元元年(1195),诗人七十一岁生日之际。②蛟鼍:指鳄类动物。③该诗作于淳熙十四年(1187),此时的诗人在严州任所。

4.诗歌题材的日常化是宋诗发展的重要的特点。《宋元明诗概说》中指出,“宋诗比过去的诗,与生活结合得更为紧密”。请结合两首诗的内容对此观点作简要分析。(6分)

三、阅读下面这首唐诗,完成5~6题。(9分)

敕借岐王九成宫避暑应教① 王 维

帝子远辞丹凤阙,天书遥借翠微宫。隔窗云雾生衣上,卷幔山泉入镜中。

林下水声喧语笑,岩间树色隐房栊②。仙家未必能胜此,何事吹笙③向碧空。

【注】①应教,魏晋以来称应诸王之命而和的诗文。②房栊,窗棂。③吹笙,用王子晋的典故。《列仙传》载,周灵王太子晋好吹笙作风鸣,游伊洛之间,被浮丘公接上嵩山。

6.苏轼称王维诗歌是“诗中有画,画中有诗”,请结合颈联加以分析。(6分)

答:①山涧流水投下峡谷,峡谷在林封树掩之中蜿蜒,透过密林,传来欢声笑语般的哗哗水声;在嶙峋的山石之中,在翠绿的树色之间,那充满人气的窗户若隐若现。(3分)②诗人运用视听结合、动静结合、以动衬静等手法,描绘了九成宫清幽怡人的环境,犹如一幅意境优美的山水画卷。(3分)

四、阅读下面这首宋词,完成7~8题。(9分)

鹧 鸪 天① 苏 轼

林断山明竹隐墙,乱蝉衰草小池塘。翻空白鸟时时见,照水红蕖细细香。

村舍外,古城旁,杖藜徐步转斜阳。殷勤昨夜三更雨,又得浮生一日凉。

【注】①这首词是苏轼谪居黄州时所作。②红蕖:红荷花的别名。

8.请简要分析“翻空白鸟时时见,照水红蕖细细香”一句在景物描写方面的特点。(6分)

答:①视觉、嗅觉相结合。从视觉写色:“白鸟”翻飞与“红蕖”照水;从嗅觉写味:“细细香”香气绵长。②远近结合。“翻空白鸟”是远景,“照水红蕖”是近景。③动静结合。白鸟在空中翻飞,属于动景。红蕖散发幽香,属于静景。④俯仰结合。白鸟在空中翻飞,这是仰视角度;水中红蕖,这是俯视角度。⑤色彩搭配。白色的鸟与红色的荷花,红白相间,引人入胜。⑥运用叠词。“时时”写出了白鸟之多,翻飞之迅疾。“细细”运用通感,将香味视觉化,写出红蕖香气之细腻。(每点1分)

五、阅读下面这首明诗,完成9~10题。(9分)

登雨花台 魏 禧①

生平四十老柴荆②,此日麻鞋拜故京。

谁使山河全破碎 可堪翦伐到园陵③!

牛羊践履多新草,冠盖④雍容半旧卿。

歌泣不成天已暮,悲风日夜起江生。

【注】①魏禧:生于明末,明亡后,隐居翠微山。②老柴荆:老于茅屋,表示甘守贫贱。③园陵:指南京钟山的明太祖朱元璋墓。④冠盖:官僚们的华贵冠服车盖。

10.请结合全诗分析诗人情感变化的过程。(6分)

答:①诗歌首联不仅点明诗人的布衣身份,还流露出一股豪气;

②颔联、颈联情感突转直下,诗人心头升起怒火,发出了激愤的责问,并由愤怒转为了憎恶怨恨;

③尾联诗人的悲愤之情达到极点,他真挚的情感打动了天地,全诗在悲风声中收束。

六、阅读下面这首宋诗,完成11~12题。(9分)

晴和 朱淑真

海棠深院雨初收,苔径无风蝶自由。百结①丁香夸美丽,三眠②杨柳弄轻柔。

小桃酒腻红尤浅,芳草寒余绿渐稠。寂寂珠帘归燕未③,子规啼处一春愁。

【注】①百结:丁香别名。丁香花蕾绽而不放,呈十字结状,故又称丁香为“百结”。②三眠:《三辅故事》里有“汉苑中有柳状如人形,号曰人柳,一日三眠三起”。③未:否。用在句末,表示疑问。

12.有人认为尾联结句“一春愁”来得比较突然,试结合全诗谈谈你的看法。

答:不突然。

①作者以乐景衬托哀情,前三联写春光怡人,着笔轻快,极尽铺垫,最后引出尾联的春愁,对比强烈,更能表现作者的愁苦。

②尾联作者触景生情,看到珠帘寂寂,归燕未见,杜鹃哀啼,满腹春愁。

七、阅读下面这首元曲,完成13~14题。(9分)

小梁州·九日渡江 汤式①

秋风江上棹孤舟,烟水悠悠,伤心无句赋登楼②。山容瘦,老树替人愁。

樽前醉把茱萸嗅,问相知几个白头。乐可酬,人非旧。黄花时候,难比旧风流。

【注】①汤式:浙江象山人,生卒年不详。元末曾补本县县吏,后落魄江湖。②赋登楼:汉末王粲南投刘表,未受重用,偶登城楼,纵目四望,百感交集,作《登楼赋》以抒心志。

14.“山容瘦,老树替人愁”运用了哪些表现手法 请具体分析。(6分)

答:①拟人:“山瘦”“树愁”,赋予了山、树人的情思,秋山显得形容枯瘦,老树似乎在替人发愁,营造出一派萧索、悲凉的意境。

②情景交融(或移情入景):“山容瘦”“老树愁”,作者将自己的愁情移入景物之中,情景交融,抒发了诗人不得志的感慨及重阳佳节的羁旅愁苦。

八、阅读下面这首宋词,完成15~16题。(9分)

踏莎行 姜夔

自沔东来丁未元日至金陵江上感梦而作

燕燕轻盈,莺莺娇软,分明又向华胥①见。夜长争得薄情知 春初早被相思染。

别后书辞,别时针线,离魂暗逐郎行远。淮南皓月冷千山,冥冥归去无人管。

【注】①华胥:梦境。

16.在写作技巧上,不少词人喜欢写“她思”代“己思”,往往从对方着笔写思念,此词亦然。请结合具体词句加以赏析。(6分)

答:①“夜长争得薄情知 春初早被相思染”,词人在梦中想象情人含情脉脉地对他说:“在这迢迢春夜中,‘薄情’人啊,你又怎能尽知我相思的深重呢 ”此句通过梦中情人的自述,表达对情人的相思之情。②“离魂暗逐郎行远”,依旧是从女子的情思着笔,写对方因思念自己,连“魂魄”都“逐郎行远”,表达对情人的相思之情。

九、阅读下面这首金诗,完成17~18题。(9分)

甲午除夜① 元好问

暗中人事忽推迁,坐守寒灰望复燃。已恨太官余蛐饼②,争教汉水入胶船③

神功圣德三千牍,大定明昌④五十年。甲子两周今日尽,空将衰泪洒吴天。

【注】①金天兴三年(1234年)一月十日,金哀宗在蒙古与南宋的夹击之下,自缢身死。除夕之夜,元好问被蒙古军羁押在山东聊城,独坐斗室之中,感慨万千,写下了此诗。②蛐饼:《晋书·愍帝纪》:“京师饥甚,太仓有蛐数十饼,麴允屑为粥以供帝。”③胶船:传说周昭王南攻楚国,准备渡过汉水,当地人以胶粘船以进,至中流,胶溶船解,周昭王遂溺水而死。④大定明昌:是金鼎盛时期。

18.后人评价元好问的诗歌“笔笔皆为血泪,字字饱含悲愤”。请结合本诗简要概括。

答:①对国家起死回生、重新振兴的愿望;

②对金哀帝人生结局的痛心;

③对繁荣过去的怀念;

④对繁华落尽的痛惜。

①对国家难以起死回生、重新振兴的哀伤;

②对金哀帝人生悲剧结局的痛心;

③对金朝灭亡,繁盛昙花一现的痛惜;

④对自己被羁押,失去人身自由的无奈。

加油!