7.1《风景谈》课件(共56张PPT)

图片预览

文档简介

(共56张PPT)

【文本解读】

《风景谈》是茅盾在延安生活了近五个月,被解放区军民火热的战斗生活和崇高的精神境界深深感动而由心底流露出来的一篇优秀散文。它和我们初中学过的《白杨礼赞》并称为"姐妹篇"。题目《风景谈》,照字面来理解就是谈风景,但是作者是"把政治寓于风景之中"的,实际上就是借"谈风景"来"谈政治"。作者为什么要借"谈风景"来"谈政治"?是怎样借"谈风景"来"谈政治"的?请带着这两个问题学习课文。

风景谈

第二单元

茅盾

边塞诗

云沙泱漭天光闭,河塞阴沉海色凝。

——崔湜《大漠行》

终日风与雪,连天沙复山。

——岑参《寄宇文判官》

有日云长惨,无风沙自惊。

——李益《登长城》

导 入

1.了解茅盾的生平及其创作成就,积累文学常识。

2.梳理六幅风景的内容,认识议论性语句在文章中的线索作用。

3.分析对比、烘托手法,理解散文“景”和“情”相辅相成的关系。

4.体验解放区军民崇高的精神境界,培养珍惜和平美好生活的真挚情感。

素养目标

目 录

01 ·知人论世

02 ·初读课文

03 ·文本研读

04 ·拓展阅读

知人论世

01

了解作者

茅盾(1896年-1981年),原名沈德鸿,字雁冰,浙江省嘉兴人。我国现代进步文化的先驱者,伟大的革命文学家。

他在六十余年的文学活动中,发起成立“文学研究会”,接编改革《小说月报》,倡导“为人生”的艺术,有力地推进了我国新文化运动的发展。代表作有小说《子夜》、《春蚕》和文学评论《夜读偶记》。

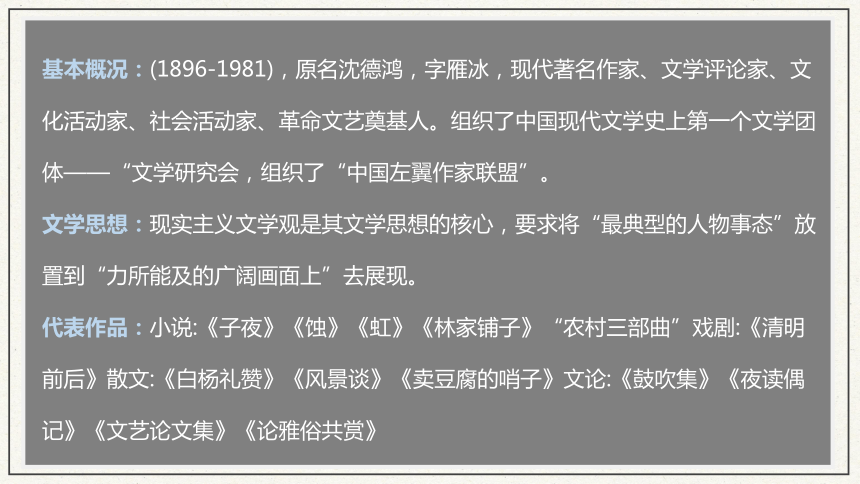

基本概况:(1896-1981),原名沈德鸿,字雁冰,现代著名作家、文学评论家、文化活动家、社会活动家、革命文艺奠基人。组织了中国现代文学史上第一个文学团体——“文学研究会,组织了“中国左翼作家联盟”。

文学思想:现实主义文学观是其文学思想的核心,要求将“最典型的人物事态”放置到“力所能及的广阔画面上”去展现。

代表作品:小说:《子夜》《蚀》《虹》《林家铺子》“农村三部曲”戏剧:《清明前后》散文:《白杨礼赞》《风景谈》《卖豆腐的哨子》文论:《鼓吹集》《夜读偶记》《文艺论文集》《论雅俗共赏》

创作特色: 小说善于选取大题材,通过一个历史时期广阔、复杂的社会面貌反映时代本质特征。作品具有鲜明的时事性、纪实性和传记性;散文善于使用以物言情寄意和以实衬虚的叙述手法。

人物影响: 创造了现代小说大容量社会信息的传递和辨析的创作模式;极大地丰富了中国现代小说人物画廊;建立了较为完整的现代都市文学。

1981年3月14日,茅盾自知病将不起,将稿费25万元人民币捐出设立茅盾文学奖以鼓励当代优秀长篇小说的创作。

相关背景

1940年5月茅盾途经西安,巧遇朱德,应邀前往延安讲学并参观访问。在延安,目睹了解放区蓬勃发展的景象,激发了对解放区的热爱感情。同年年底茅盾回到了国民党统治下的重庆,当时正值国民党反动派发动第二次反共高潮,写下了《白杨礼赞》的姊妹篇《风景谈》。茅盾在他的回忆录中说:“我写了延安的风景,而把政治寓于风景之中。

解题

《风景谈》

“风景谈”即谈风景,“风景”字面释义是“风光景色”。也就是可供人观赏的建筑物、自然景象等。在本文中,作者所说的“风景”还包括人,作者认为人是风景的“构成者”,是风景的”主宰’。在学习文中六幅画面时应从课文实际出发赏析。

初读课文

02

1.明确字音

癞(lài)头 黑魆魆(xū) 札(zhá)记 颀(qí)长

干坼(chè) 瞥(piē)见 掮(qián)客 锄锹(qiāo)

贻(yí)笑大方

预习检查

2.解释词语

①百无聊赖:指精神上无所寄托,感到非常无聊。

②贻笑大方:贻:遗留。让有见识的内行人笑话。

③万籁俱静:形容周围环境非常安静。万籁,自然界的各种声响。

④洋洋洒酒:形容文章或谈话丰富明快,连续不断。

文本研读

03

【思考1】划分层次

明确

第一部分:1段 沙漠驼铃,揭示了自然是伟大的,然而人类更伟大的基本观点。

第二部分:2-4段 高原归耕、延河夕照、描写延安儿女的劳动生活。

第三部分:5-8段 石洞读书、桃园小憩,描写延安儿女学习休息的情景。

第四部分:9-10段 北国晨号,描绘和赞美了人民子弟兵的英姿。

问题探究

【思考2】品读内容

1.《风景谈》主要描绘了哪些风景场景?蕴含了哪些精神内涵?结合文本,填写表格。

沙漠驼铃

高原归耕

延水夕照

石洞雨景

桃林小憩

北国晨号

沙漠驼铃

高原归耕

延水夕照

石洞雨景

桃林小憩

北国晨号

猩猩峡外沙漠的“风景”

解放区儿女的劳动生活

青年的学习和休息

清晨山峰上两名战士的雄姿

清晨山峰上两名战士的雄姿

充满崇高精神的人类活动尤其伟大

人类高贵的精神填补了自然的贫乏

中国共产党领导下的抗日军人是民族精神的化身,是伟大中之最伟大者

【思考2】品读内容

2.请结合作者描摹的六处风景的精神内涵,谈一谈作者认为什么样的“风景”才是“真的风景”。

明确 作者笔下的真正的风景,指的是伟大的人类,尤其是民族的精神。

沙漠驼铃,总领全文,揭示人类比自然更伟大——庄严妩媚

高原归耕,反映的是黄土高原人民的吃苦耐劳、乐观——人对自然的改造

延河夕照,赞美了知识分子的崇高革命理想和革命斗争精神——生命力

石洞雨景,突出知识青年丰富崇高的精神生活——孜孜不倦、勤奋、内在精神生活充实、生命力

桃林小憩,赞美了解放区人民的高尚情趣——生命力、高尚的精神生活

北国晨号,突显了革命战士所代表的坚毅、刚强、勇敢等民族精神。

【思考3】分析艺术特色

1.“石洞雨景”为什么要选择雨天、荒山、石洞作为背景?这一段采用对比的写法,有什么作用

明确 (1)“石洞雨景”选择雨天、荒山、石洞作为背景,一是可以和“西装革履”“烫发旗袍高跟鞋的一对儿”所处的环境进行鲜明的对比,二是用“物”烘托“人”,用沉闷的雨天、寂寞的荒山、原始的石洞反衬出这对促膝读书的青年男女,突出人是“风景”的主宰者。

(2)这一段从环境、穿着、行为、精神四个方面,将公园里的一对恋人与石洞里的一对革命青年进行对比,突出解放区青年具有崇高的精神和高尚的情操,并为下文第6、8段的议论打下基础。

【思考3】分析艺术特色

2. 下列语句的意思基本相同,由于用了不同的语气,表达效果也有所不同,请分析。

(1)自然是伟大的,然而人类更伟大。

(2)自然是伟大的,人类是伟大的,然而充满崇高精神的人类的活动,乃是伟大中之尤其伟大者!

(3)在这里,人依然是“风景”的构成者,没有了人,还有什么可以称道的?再者,如果不是内生活极其充满的人作为这里的主宰,那又有什么值得怀念?

明确

①例(1)为陈述句,例(2)为感叹句,例(3)为疑问句。

②这三句,像螺旋一样,愈旋愈深,有力地颂扬了解放区军民的生活和斗争。

③作者之所以基本相同的意思要选择不同的语气来表达:一方面是为了避免句式的单一;更重要的是另一方面,即随着内容的不断增加而起到不断深化主题的作用。

【思考3】分析艺术特色

3. 文中议论性的语句,都在画面的末尾,是对具体场面描写的概括与总结,体现了散文形散神不散的特点。

从结构上看,这些议论语句如同一根彩线,贯串起六幅画面;

从内容上看,这些议论语句揭示了文章的主题,并且层层递进,深化了主旨,深情地表达了对陕北根据地生活与战斗的讴歌与赞扬,对延安军民身上体现出的崇高、伟大民族精神的讴歌和赞扬。

【思考4】深度探究

1.课文为什么不直接标明主旨,而是借谈风景含蓄地谈政治?而第一幅画面并不是在解放区,那为什么要写?

明确 作者把篇名定为《风景谈》,是“把政治寓于风景之中”;再想想写作背景,我们可以体会到这么写有一定的掩护作用,便于发表,适应与国民党反动派斗争的需要;另外通过对沙漠的描绘,形象地告诉人们:即使是最单调、最平板的荒凉贫脊的沙漠地带,只要有了人的活动,面貌就会大大地改观,自然而然地引出了本文的文眼——“自然是伟大的,然而人类更伟大”,它是层层深入地表现主题的第一台阶,是一曲交响曲中的“序曲”。

【思考4】深度探究

2.著名戏剧家张光年评价茅盾作品,是“文学家与革命家的完美结合”,是并不多见的“把两种素质集于一身的人”,请分析。

明确 ①文学性:《风景谈》则更富于生活的情趣和新生活中所闪出的诗情画意。文章从《塞上风云》影片引起的联想开篇,借助丰富的艺术联想,纵横驰骋,给我们描绘了六幅和谐优美、寓意深邃的风景画。

②革命性:《风景谈》通过描绘六幅内容不同而相互联系的风景画,深深地表达了作者对解放区和谐生活的热爱、向往和追求,讴歌了延安军民为创造和谐生活表现出的崇高精神。

【思考5】阅读与思考

甲 菜园小记(节选)

吴伯萧

①种花好,种菜更好。花种得好,姹紫红,满园芬芳,可以欣赏;菜种得好,嫩绿的茎叶,肥硕的块根,多浆的果实,却可以食用。俗话说:“瓜菜半年粮。

②我想起在延安蓝家坪我们种的菜园来了。

③说是菜园,其实是果园。那园里桃树杏树很多,还有海棠。每年春二三月,粉红的桃杏花开罢,不久就开绿叶衬托的艳丽的海棠花,很热闹。果实成熟的时候,杏是水杏,桃是毛桃,海棠是垂垂联珠,又是一番繁盛景象。

④果园也是花园。那园里花的种类不少。木本的有蔷薇,木,丁香,草本的有凤仙,石竹,夜来香,江西腊,步步高,……草花不名贵,但是长得繁茂泼辣。甬路的两边,菜地的周围,园里的角角落落,到处都是。

⑤说的菜园,是就园里的隙地开辟的。

⑥那几年,在延安的同志,大家都在工作,学习,战斗的空隙里种蔬菜。机关,学校,部队里吃的蔬菜差不多都能自给。密洞的门前,平房的左右前后,河边,路边甚至个别山头新开的土地都种了菜。

⑦我们种的那块菜地,在那园里是条件最好的。土肥地整,曾经有人侍弄过,算是熟菜地。地的一半是韭菜畦。韭菜有宿根,不要费太大的劳力,只要施施肥,培培土,浇浇水,出了九就能发出鲜绿肥嫩的韭芽。最难得的是,菜地西北的石崖底下有一个石案,挖出石案里的乱石沉泥,石缝里就涔涔地流出泉水。石不大,但是积一窠水恰好可以浇完那块菜地。积水用完,一顿饭的工夫又可以蓄满。水满的时候,一清到底,不溢不流,很有点像童话里的宝瓶,水用了还有,用了还有,不用就总是满着。泉水清冽,不浇菜也可以浇果树,或者用来洗头,洗衣服。“沧浪之水清兮,可以濯我缨;沧浪之水浊兮,可以濯我足”。这比沧浪之水还好。

⑧“庄稼一枝花,全靠粪当家”。为了积肥,大家趁早晚散步的时候到大路上拾粪那里来往的牲口多,“只要动动手,肥源到处有”啊。我们请老农讲课,大家跟着学了不少知识。有的学会烤烟,自己做挺讲究的纸烟和雪茄;有的学会蔬菜加工做的番茄酱能吃到冬天;有的学会蔬菜腌渍、窖藏,使秋菜接上春菜。

⑨种菜是细致活儿,“种菜如绣花”;认真干起来也很累人,就劳动量说,“一亩园十亩田”。但是种菜是极有乐趣的事情。种菜的乐趣不只是在吃菜的时候,像苏东坡在《菜羹赋》里所说的:“汲幽泉以揉濯,抟露与琼枝。”或者像他在《后妃菊赋》里所说的:“春食苗,夏食叶,秋食花实而冬食根,庶几西河南阳之寿。”

种菜的整个过程,随时都有乐趣。施肥,松土,整畦,下种,是花费劳动量最多的时候吧,那时蔬菜还看不到影子哩。可是“种瓜得瓜,种互得豆”,就算种的只是希望,那希望也给人很大的鼓舞。因为那希望是用成实的种子种在水肥充足的土壤里的,人勤地不懒,出一分劳力就一定能有一分收成。验证不远,不出十天八天,你留心那平整湿润的菜畦吧,就从那里会生长出又绿又嫩又茁壮的瓜菜的新芽哩。那些新芽,条播的行列整齐,撒播的万头攒动,点播的傲然不群,带着笑,发着光,充满了无限生机。一棵新芽简直就是一颗闪亮的珍珠。“夜雨剪春韭”是老杜的诗句吧,清新极了;老圃种菜,一畦菜怕不就是一首更清新的诗

⑩暮春,中午,踩着畦垅间苗或者锄草中耕,煦暖的阳光照得人浑身舒畅。新鲜的泥土气息,素淡的蔬菜清香,一阵阵沁人心脾。一会儿站起来,伸伸腰,用手背擦擦额头的汗,看看苗间得稀稠。中耕得深浅,草锄得是不是干净,那时候人是会感到劳动的愉快的。夏天,晚上,菜地浇完了,三五个同志趁着皎洁的月光,坐在畦头泉边,吸吸烟;或者不吸烟,谈谈话;谈生活,谈社会和自然的改造,一边人声咯咯罗罗,一边在谈话间歇的时候听菜畦里昆虫的鸣声:蒜在抽,白菜在卷心,芫荽在散发脉脉的香气:一切都使人感到一种真正的田园乐趣。

1961年4月9日

乙 风景谈(节选)

茅盾

①夕阳在山,干坼的黄土正吐出它在一天内所吸收的热,河水汤汤急流,似乎能把浅浅河床中的鹅卵石都冲走了似的。这时候,沿河的山坳里有一队人,从“生产”归来,兴奋的谈话中,至少有七八种不同的方音。忽然间,他们又用同一的音调唱起雄壮的歌曲来了,他们的爽朗的笑声,落到水上,使得河水也似在笑。看他们的手,这是惯拿调色板的,那是昨天还拉着提琴的弓子伴奏着《生产曲》的,这是经常不离木刻刀的,那又是洋洋洒酒下笔如有神的,但现在,一律都被锄锹的木柄磨起了老茧了。他们在山坡下,被另一群所迎住。这里正燃起熊熊的野火,多少曾调

朱弄粉的手儿,已经将金黄的小米饭,翠绿的油菜,准备齐全。这时候,太阳已经下山,却将它的余辉幻成了满天的彩霞,河水喧哗得更响了,跌在石上的便喷出了雪白的泡沫,人们把沾着黄土的脚伸在水里,任它冲刷,或者起水来,洗一把脸。在背山面水这样一个所在,静穆的自然和弥满着生命力的人,就织成了美妙的图画。

②在这里,蓝天明月,秃顶的山,单调的黄土,浅濑的水,似乎都是最恰当不过的背景,无可更换。自然是伟大的,人类是伟大的,然而充满了崇高精神的人类的活动,乃是伟大中之尤其伟大者!

一九四〇年十二月

1.在造句和引用中任选一个方面,赏析甲文第⑨段的语言运用。

明确 示例一:“施肥,松土,整畦,下种”,“条播的行列整齐,撒播的万头攒动,点播的傲然不群,带着笑,发着光”,等等,这些是短句、整句。本段以短句、散句为主而间以长句、整句,使表意简洁而活泼,节奏舒缓而明快,生动形象地表现了充满诗情画意的场景,表达了劳动时的惬意和哲思。

示例二:引用农谚使语言质朴,贴合种菜内容,表现了作者已成为真正的生产者。引用苏东坡和杜甫的句子衬托了延安生产者更崇高的精神境界,拓宽丰富了菜园,加深了作品的内涵;引用文人句子,使语言质朴中显典雅,平易中显隽永,贴合种菜者特有的身份。

2.甲文第⑩段和乙文的写景状物反映了相同的审美倾向,请作分析。

答案示例:煦暖的阳光、蔬菜的清香、昆虫的鸣声、蒜在抽薹、白菜在卷心等等,与满天的彩霞、雪白的泡沫、黄土、蓝天明月、金黄的小米饭、翠绿的油菜一样,画面明丽温馨。暮春中午间苗中耕、夏季畦头乘凉夜谈的情景与从“生产”归来的“风景”一样,人是景物的核心。两文都选取色彩明丽的生机盎然的景物,追求诗情画意、优美和谐的意境,情景交融余味无穷,都以人物为中心赞扬人与自然的和谐,歌颂充满崇高人类精神的田园风光。

3.有人说中国现代文学的特点之一是“感时忧国”,你是否赞同这种概括 依据甲乙两文和自己读过的上海某一作家的作品(包括生活在上海的非上海籍作家的作品),作出你的判断并说明理由,判断和理由用发言提纲的形式写。

答案示例:题目:中国现代文学的特点之一是感时忧国。

提纲:(1)《菜园小记》以小菜园反映了延安军民大生产运动;

(2)《风景谈》表现了延安艺术家们(鲁艺学院师生)生产归来的风景;

(3)以上两篇散文都真实表现了抗日战争最艰难时期延安军民救亡图存的崇高精神境界;

(4)艾青在上海加入左翼作家联盟而入狱,狱中创作的《大堰河——我的保姆》是献给中国大地上勤劳善良而又命运悲苦的普通农妇的颂歌。

文章以细致优雅的笔触描绘了六个逼真如画的风景片段,构成六幅色调鲜明的画面。这里的“风景”,不仅包括自然景观,而且包括人类的活动。表面上谈的是自然“风景”,实际上是在写主宰“风景”的人。

本文就是通过对六幅“风景”的描绘,赞美了战争时期中国共产党领导下的解放区军民火热的战斗生活和崇高的精神境界,表达了对解放区的无限热爱和向往。

明晰主旨

拓展阅读

04

说不尽的风景

那位年轻诗人的句子,至今仍被人们传来传去——“到远方去,到远方去,熟悉的地方没有景色”。

但是,依我看,你真正熟悉的地方,更有风景,并且是动你思动你情的风景,是与远方陌生风景不可同日而语的。比方说故乡的茅屋,屋前那株萧萧白杨。

离开故乡几十年了,我经常忆起这样一个场景:海兰江边,沙滩上,晚霞升起的时候,一帮朝鲜族小朋友看群鸟从林梢飞过,拍手齐声唱起一首朝鲜族童谣,一遍又一遍,直到鸟儿变成小黑点儿,融进绛紫色晚照。那童谣唱的是:“嘎嘛嘎——嘎

嘛嘎,尼林吉皮不日不特大!”(老鸹子啊老鸹子,你家房子着火啦!)用朝鲜族小孩话说出来,顺口押韵,抑扬顿挫,特别好听。

这首童谣,就和故乡的晚霞树林江流黄昏,和驮着夕阳匆匆赶路飞回家去的鸦雀,和张着大口鼓腹而歌的朝鲜族小朋友,像少时读过的唐诗宋词,铭刻在记忆里了。那境界,大概跟辛弃疾“斜日寒林点暮鸦”的词意有些相近。但又不大确切,因为小孩子心里那时是很快乐的。

类似的人生体验,定是人皆有之的。

比如萧红,黑土地和呼兰河水痛苦的乳汁养育了她,在生命的最后时刻,流落香港,身心交瘁,她仍对遥远的呼兰河,对故乡的火烧云,对后花园,对园里的蝴蝶、蜻蜓、蚂蚱,对小黄瓜、大倭瓜……总之,对那些再熟识不过的故园风物人情,至死不渝,倾注了满腔痴情,所以才有了《呼兰河传》这样“一篇叙事诗,一幅多彩的风土画,一串凄婉的歌谣”(茅盾语)。小小的“百草园”,不也是鲁迅童稚时代的乐园吗

罗莎·卢森堡,身陷囹圄,仍对生活充盈渴望。墙角一株小草,铁窗外树枝上一只鸟儿的啼鸣,西天一片晚霞,夏季里一阵骤雨,一只飞进牢房里嗡嗡叫的大土蜂,都让她悚然惊喜。她的《狱中书简》,我读了五十年,百读不厌。以是观之,不是“熟悉的地方没有景色”,而是正如风景画大师东山魁夷所言:“归根结底,风景到处都有,问题就在于观察者这一方”。

然而,在风景面前,我们的感情和审美心理也并非简单划一、黑白分明的,有时是很复杂的甚至是矛盾着的。处于社会转型的时代,尤其是在农耕文明向工业文明的过渡期,人们的心灵经受着深层的文化冲撞,更其如此。比如明治维新以后的东京,急速变化着的街道上,唯美派作家永井荷风怀着一颗诗心,苦苦追寻历史上江户文化绚丽的晚景:“时势的变迁,每日都有些往昔的名胜古迹被毁坏,这些都使我的市内散步带有无常悲哀与苦寂的诗趣。”(《晴日木屐》)最富凄寂之美的是那篇《夕阳》——

你看荷风先生踏着木屐,携把雨伞,穿过喧闹的东京市区,到郊野遥望富士山。

他面对如血夕阳,临风怀想江户时代古典牧歌般悠远的情味和背景,那是怎样一种无奈和不堪的情怀啊!

我想起我们风景天下独绝的长江三峡。

上世纪八十年代至九十年代,我曾经三次游历这个诗之长峡,还在巫山老城和白帝古城分别盘桓一天一夜。更不会忘记第一次乘船入夔门,蓦然抬头,看见孤崖上沐浴着晨光的白帝城的心情。

去年一个晚间,我守在电视机前看中央电视台摄制的三峡大移民纪录片。突然,出现了一个惊心动魄的画面:即将大撤离的前夕,上千名少年学子,着统一校服,整齐列队肃立在江畔山坡上,面向危崖上的白帝古城行注目礼、告别礼!上千的少年齐声诵读李白的《早发白帝城》:

朝辞——白帝——彩云间——

千里——江陵——一日还——

两岸——猿声——啼不住——

轻舟——已过——万重山——

童稚的洪亮声音响彻峡江长空,声声撞击着我的心。只不过几秒钟的镜头吧,我已是泪流满面。我知道,彩云缭绕的白帝诗城将永远悬在中华民族的心坎上。但,她的遗址,毕竟要沉没江水中了。现代文明,确是一把双刃剑啊!

唉,说也说不尽的风景。

茅盾名句

1.只有竹子那样的虚心,牛皮筋那样的坚韧,烈火那样的热情,才能产生出真正不朽的艺术。

2.奋斗以求改善生活,是可敬的行为。

3.命运,不过是失败者无聊的自我安慰,不过是懦怯者的解嘲。人们的前途只能靠自己的意志、自己的努力来决定。

素材积累

4.太如意的生活便是平凡的生活,太容易获得的东西便不是贵重的东西。

5.斗争的生活使你干练,苦闷的煎熬使你醇化;这是时代要造成青年为能担负历史使命的两件法宝。

6.不是你战胜生活,就是生活将你压碎。

7.天分高的人如果懒惰成性,亦即不自努力以发展他的才能,则其成就也不会很大,有时反会不如天分比他低些的人。

8.文学是人生的反映,人们怎样生活,社会怎样情形,文学就把那种种反映出来。

9.冷酷的武力不能浇灭群众的沸腾的热血。

结 束

【文本解读】

《风景谈》是茅盾在延安生活了近五个月,被解放区军民火热的战斗生活和崇高的精神境界深深感动而由心底流露出来的一篇优秀散文。它和我们初中学过的《白杨礼赞》并称为"姐妹篇"。题目《风景谈》,照字面来理解就是谈风景,但是作者是"把政治寓于风景之中"的,实际上就是借"谈风景"来"谈政治"。作者为什么要借"谈风景"来"谈政治"?是怎样借"谈风景"来"谈政治"的?请带着这两个问题学习课文。

风景谈

第二单元

茅盾

边塞诗

云沙泱漭天光闭,河塞阴沉海色凝。

——崔湜《大漠行》

终日风与雪,连天沙复山。

——岑参《寄宇文判官》

有日云长惨,无风沙自惊。

——李益《登长城》

导 入

1.了解茅盾的生平及其创作成就,积累文学常识。

2.梳理六幅风景的内容,认识议论性语句在文章中的线索作用。

3.分析对比、烘托手法,理解散文“景”和“情”相辅相成的关系。

4.体验解放区军民崇高的精神境界,培养珍惜和平美好生活的真挚情感。

素养目标

目 录

01 ·知人论世

02 ·初读课文

03 ·文本研读

04 ·拓展阅读

知人论世

01

了解作者

茅盾(1896年-1981年),原名沈德鸿,字雁冰,浙江省嘉兴人。我国现代进步文化的先驱者,伟大的革命文学家。

他在六十余年的文学活动中,发起成立“文学研究会”,接编改革《小说月报》,倡导“为人生”的艺术,有力地推进了我国新文化运动的发展。代表作有小说《子夜》、《春蚕》和文学评论《夜读偶记》。

基本概况:(1896-1981),原名沈德鸿,字雁冰,现代著名作家、文学评论家、文化活动家、社会活动家、革命文艺奠基人。组织了中国现代文学史上第一个文学团体——“文学研究会,组织了“中国左翼作家联盟”。

文学思想:现实主义文学观是其文学思想的核心,要求将“最典型的人物事态”放置到“力所能及的广阔画面上”去展现。

代表作品:小说:《子夜》《蚀》《虹》《林家铺子》“农村三部曲”戏剧:《清明前后》散文:《白杨礼赞》《风景谈》《卖豆腐的哨子》文论:《鼓吹集》《夜读偶记》《文艺论文集》《论雅俗共赏》

创作特色: 小说善于选取大题材,通过一个历史时期广阔、复杂的社会面貌反映时代本质特征。作品具有鲜明的时事性、纪实性和传记性;散文善于使用以物言情寄意和以实衬虚的叙述手法。

人物影响: 创造了现代小说大容量社会信息的传递和辨析的创作模式;极大地丰富了中国现代小说人物画廊;建立了较为完整的现代都市文学。

1981年3月14日,茅盾自知病将不起,将稿费25万元人民币捐出设立茅盾文学奖以鼓励当代优秀长篇小说的创作。

相关背景

1940年5月茅盾途经西安,巧遇朱德,应邀前往延安讲学并参观访问。在延安,目睹了解放区蓬勃发展的景象,激发了对解放区的热爱感情。同年年底茅盾回到了国民党统治下的重庆,当时正值国民党反动派发动第二次反共高潮,写下了《白杨礼赞》的姊妹篇《风景谈》。茅盾在他的回忆录中说:“我写了延安的风景,而把政治寓于风景之中。

解题

《风景谈》

“风景谈”即谈风景,“风景”字面释义是“风光景色”。也就是可供人观赏的建筑物、自然景象等。在本文中,作者所说的“风景”还包括人,作者认为人是风景的“构成者”,是风景的”主宰’。在学习文中六幅画面时应从课文实际出发赏析。

初读课文

02

1.明确字音

癞(lài)头 黑魆魆(xū) 札(zhá)记 颀(qí)长

干坼(chè) 瞥(piē)见 掮(qián)客 锄锹(qiāo)

贻(yí)笑大方

预习检查

2.解释词语

①百无聊赖:指精神上无所寄托,感到非常无聊。

②贻笑大方:贻:遗留。让有见识的内行人笑话。

③万籁俱静:形容周围环境非常安静。万籁,自然界的各种声响。

④洋洋洒酒:形容文章或谈话丰富明快,连续不断。

文本研读

03

【思考1】划分层次

明确

第一部分:1段 沙漠驼铃,揭示了自然是伟大的,然而人类更伟大的基本观点。

第二部分:2-4段 高原归耕、延河夕照、描写延安儿女的劳动生活。

第三部分:5-8段 石洞读书、桃园小憩,描写延安儿女学习休息的情景。

第四部分:9-10段 北国晨号,描绘和赞美了人民子弟兵的英姿。

问题探究

【思考2】品读内容

1.《风景谈》主要描绘了哪些风景场景?蕴含了哪些精神内涵?结合文本,填写表格。

沙漠驼铃

高原归耕

延水夕照

石洞雨景

桃林小憩

北国晨号

沙漠驼铃

高原归耕

延水夕照

石洞雨景

桃林小憩

北国晨号

猩猩峡外沙漠的“风景”

解放区儿女的劳动生活

青年的学习和休息

清晨山峰上两名战士的雄姿

清晨山峰上两名战士的雄姿

充满崇高精神的人类活动尤其伟大

人类高贵的精神填补了自然的贫乏

中国共产党领导下的抗日军人是民族精神的化身,是伟大中之最伟大者

【思考2】品读内容

2.请结合作者描摹的六处风景的精神内涵,谈一谈作者认为什么样的“风景”才是“真的风景”。

明确 作者笔下的真正的风景,指的是伟大的人类,尤其是民族的精神。

沙漠驼铃,总领全文,揭示人类比自然更伟大——庄严妩媚

高原归耕,反映的是黄土高原人民的吃苦耐劳、乐观——人对自然的改造

延河夕照,赞美了知识分子的崇高革命理想和革命斗争精神——生命力

石洞雨景,突出知识青年丰富崇高的精神生活——孜孜不倦、勤奋、内在精神生活充实、生命力

桃林小憩,赞美了解放区人民的高尚情趣——生命力、高尚的精神生活

北国晨号,突显了革命战士所代表的坚毅、刚强、勇敢等民族精神。

【思考3】分析艺术特色

1.“石洞雨景”为什么要选择雨天、荒山、石洞作为背景?这一段采用对比的写法,有什么作用

明确 (1)“石洞雨景”选择雨天、荒山、石洞作为背景,一是可以和“西装革履”“烫发旗袍高跟鞋的一对儿”所处的环境进行鲜明的对比,二是用“物”烘托“人”,用沉闷的雨天、寂寞的荒山、原始的石洞反衬出这对促膝读书的青年男女,突出人是“风景”的主宰者。

(2)这一段从环境、穿着、行为、精神四个方面,将公园里的一对恋人与石洞里的一对革命青年进行对比,突出解放区青年具有崇高的精神和高尚的情操,并为下文第6、8段的议论打下基础。

【思考3】分析艺术特色

2. 下列语句的意思基本相同,由于用了不同的语气,表达效果也有所不同,请分析。

(1)自然是伟大的,然而人类更伟大。

(2)自然是伟大的,人类是伟大的,然而充满崇高精神的人类的活动,乃是伟大中之尤其伟大者!

(3)在这里,人依然是“风景”的构成者,没有了人,还有什么可以称道的?再者,如果不是内生活极其充满的人作为这里的主宰,那又有什么值得怀念?

明确

①例(1)为陈述句,例(2)为感叹句,例(3)为疑问句。

②这三句,像螺旋一样,愈旋愈深,有力地颂扬了解放区军民的生活和斗争。

③作者之所以基本相同的意思要选择不同的语气来表达:一方面是为了避免句式的单一;更重要的是另一方面,即随着内容的不断增加而起到不断深化主题的作用。

【思考3】分析艺术特色

3. 文中议论性的语句,都在画面的末尾,是对具体场面描写的概括与总结,体现了散文形散神不散的特点。

从结构上看,这些议论语句如同一根彩线,贯串起六幅画面;

从内容上看,这些议论语句揭示了文章的主题,并且层层递进,深化了主旨,深情地表达了对陕北根据地生活与战斗的讴歌与赞扬,对延安军民身上体现出的崇高、伟大民族精神的讴歌和赞扬。

【思考4】深度探究

1.课文为什么不直接标明主旨,而是借谈风景含蓄地谈政治?而第一幅画面并不是在解放区,那为什么要写?

明确 作者把篇名定为《风景谈》,是“把政治寓于风景之中”;再想想写作背景,我们可以体会到这么写有一定的掩护作用,便于发表,适应与国民党反动派斗争的需要;另外通过对沙漠的描绘,形象地告诉人们:即使是最单调、最平板的荒凉贫脊的沙漠地带,只要有了人的活动,面貌就会大大地改观,自然而然地引出了本文的文眼——“自然是伟大的,然而人类更伟大”,它是层层深入地表现主题的第一台阶,是一曲交响曲中的“序曲”。

【思考4】深度探究

2.著名戏剧家张光年评价茅盾作品,是“文学家与革命家的完美结合”,是并不多见的“把两种素质集于一身的人”,请分析。

明确 ①文学性:《风景谈》则更富于生活的情趣和新生活中所闪出的诗情画意。文章从《塞上风云》影片引起的联想开篇,借助丰富的艺术联想,纵横驰骋,给我们描绘了六幅和谐优美、寓意深邃的风景画。

②革命性:《风景谈》通过描绘六幅内容不同而相互联系的风景画,深深地表达了作者对解放区和谐生活的热爱、向往和追求,讴歌了延安军民为创造和谐生活表现出的崇高精神。

【思考5】阅读与思考

甲 菜园小记(节选)

吴伯萧

①种花好,种菜更好。花种得好,姹紫红,满园芬芳,可以欣赏;菜种得好,嫩绿的茎叶,肥硕的块根,多浆的果实,却可以食用。俗话说:“瓜菜半年粮。

②我想起在延安蓝家坪我们种的菜园来了。

③说是菜园,其实是果园。那园里桃树杏树很多,还有海棠。每年春二三月,粉红的桃杏花开罢,不久就开绿叶衬托的艳丽的海棠花,很热闹。果实成熟的时候,杏是水杏,桃是毛桃,海棠是垂垂联珠,又是一番繁盛景象。

④果园也是花园。那园里花的种类不少。木本的有蔷薇,木,丁香,草本的有凤仙,石竹,夜来香,江西腊,步步高,……草花不名贵,但是长得繁茂泼辣。甬路的两边,菜地的周围,园里的角角落落,到处都是。

⑤说的菜园,是就园里的隙地开辟的。

⑥那几年,在延安的同志,大家都在工作,学习,战斗的空隙里种蔬菜。机关,学校,部队里吃的蔬菜差不多都能自给。密洞的门前,平房的左右前后,河边,路边甚至个别山头新开的土地都种了菜。

⑦我们种的那块菜地,在那园里是条件最好的。土肥地整,曾经有人侍弄过,算是熟菜地。地的一半是韭菜畦。韭菜有宿根,不要费太大的劳力,只要施施肥,培培土,浇浇水,出了九就能发出鲜绿肥嫩的韭芽。最难得的是,菜地西北的石崖底下有一个石案,挖出石案里的乱石沉泥,石缝里就涔涔地流出泉水。石不大,但是积一窠水恰好可以浇完那块菜地。积水用完,一顿饭的工夫又可以蓄满。水满的时候,一清到底,不溢不流,很有点像童话里的宝瓶,水用了还有,用了还有,不用就总是满着。泉水清冽,不浇菜也可以浇果树,或者用来洗头,洗衣服。“沧浪之水清兮,可以濯我缨;沧浪之水浊兮,可以濯我足”。这比沧浪之水还好。

⑧“庄稼一枝花,全靠粪当家”。为了积肥,大家趁早晚散步的时候到大路上拾粪那里来往的牲口多,“只要动动手,肥源到处有”啊。我们请老农讲课,大家跟着学了不少知识。有的学会烤烟,自己做挺讲究的纸烟和雪茄;有的学会蔬菜加工做的番茄酱能吃到冬天;有的学会蔬菜腌渍、窖藏,使秋菜接上春菜。

⑨种菜是细致活儿,“种菜如绣花”;认真干起来也很累人,就劳动量说,“一亩园十亩田”。但是种菜是极有乐趣的事情。种菜的乐趣不只是在吃菜的时候,像苏东坡在《菜羹赋》里所说的:“汲幽泉以揉濯,抟露与琼枝。”或者像他在《后妃菊赋》里所说的:“春食苗,夏食叶,秋食花实而冬食根,庶几西河南阳之寿。”

种菜的整个过程,随时都有乐趣。施肥,松土,整畦,下种,是花费劳动量最多的时候吧,那时蔬菜还看不到影子哩。可是“种瓜得瓜,种互得豆”,就算种的只是希望,那希望也给人很大的鼓舞。因为那希望是用成实的种子种在水肥充足的土壤里的,人勤地不懒,出一分劳力就一定能有一分收成。验证不远,不出十天八天,你留心那平整湿润的菜畦吧,就从那里会生长出又绿又嫩又茁壮的瓜菜的新芽哩。那些新芽,条播的行列整齐,撒播的万头攒动,点播的傲然不群,带着笑,发着光,充满了无限生机。一棵新芽简直就是一颗闪亮的珍珠。“夜雨剪春韭”是老杜的诗句吧,清新极了;老圃种菜,一畦菜怕不就是一首更清新的诗

⑩暮春,中午,踩着畦垅间苗或者锄草中耕,煦暖的阳光照得人浑身舒畅。新鲜的泥土气息,素淡的蔬菜清香,一阵阵沁人心脾。一会儿站起来,伸伸腰,用手背擦擦额头的汗,看看苗间得稀稠。中耕得深浅,草锄得是不是干净,那时候人是会感到劳动的愉快的。夏天,晚上,菜地浇完了,三五个同志趁着皎洁的月光,坐在畦头泉边,吸吸烟;或者不吸烟,谈谈话;谈生活,谈社会和自然的改造,一边人声咯咯罗罗,一边在谈话间歇的时候听菜畦里昆虫的鸣声:蒜在抽,白菜在卷心,芫荽在散发脉脉的香气:一切都使人感到一种真正的田园乐趣。

1961年4月9日

乙 风景谈(节选)

茅盾

①夕阳在山,干坼的黄土正吐出它在一天内所吸收的热,河水汤汤急流,似乎能把浅浅河床中的鹅卵石都冲走了似的。这时候,沿河的山坳里有一队人,从“生产”归来,兴奋的谈话中,至少有七八种不同的方音。忽然间,他们又用同一的音调唱起雄壮的歌曲来了,他们的爽朗的笑声,落到水上,使得河水也似在笑。看他们的手,这是惯拿调色板的,那是昨天还拉着提琴的弓子伴奏着《生产曲》的,这是经常不离木刻刀的,那又是洋洋洒酒下笔如有神的,但现在,一律都被锄锹的木柄磨起了老茧了。他们在山坡下,被另一群所迎住。这里正燃起熊熊的野火,多少曾调

朱弄粉的手儿,已经将金黄的小米饭,翠绿的油菜,准备齐全。这时候,太阳已经下山,却将它的余辉幻成了满天的彩霞,河水喧哗得更响了,跌在石上的便喷出了雪白的泡沫,人们把沾着黄土的脚伸在水里,任它冲刷,或者起水来,洗一把脸。在背山面水这样一个所在,静穆的自然和弥满着生命力的人,就织成了美妙的图画。

②在这里,蓝天明月,秃顶的山,单调的黄土,浅濑的水,似乎都是最恰当不过的背景,无可更换。自然是伟大的,人类是伟大的,然而充满了崇高精神的人类的活动,乃是伟大中之尤其伟大者!

一九四〇年十二月

1.在造句和引用中任选一个方面,赏析甲文第⑨段的语言运用。

明确 示例一:“施肥,松土,整畦,下种”,“条播的行列整齐,撒播的万头攒动,点播的傲然不群,带着笑,发着光”,等等,这些是短句、整句。本段以短句、散句为主而间以长句、整句,使表意简洁而活泼,节奏舒缓而明快,生动形象地表现了充满诗情画意的场景,表达了劳动时的惬意和哲思。

示例二:引用农谚使语言质朴,贴合种菜内容,表现了作者已成为真正的生产者。引用苏东坡和杜甫的句子衬托了延安生产者更崇高的精神境界,拓宽丰富了菜园,加深了作品的内涵;引用文人句子,使语言质朴中显典雅,平易中显隽永,贴合种菜者特有的身份。

2.甲文第⑩段和乙文的写景状物反映了相同的审美倾向,请作分析。

答案示例:煦暖的阳光、蔬菜的清香、昆虫的鸣声、蒜在抽薹、白菜在卷心等等,与满天的彩霞、雪白的泡沫、黄土、蓝天明月、金黄的小米饭、翠绿的油菜一样,画面明丽温馨。暮春中午间苗中耕、夏季畦头乘凉夜谈的情景与从“生产”归来的“风景”一样,人是景物的核心。两文都选取色彩明丽的生机盎然的景物,追求诗情画意、优美和谐的意境,情景交融余味无穷,都以人物为中心赞扬人与自然的和谐,歌颂充满崇高人类精神的田园风光。

3.有人说中国现代文学的特点之一是“感时忧国”,你是否赞同这种概括 依据甲乙两文和自己读过的上海某一作家的作品(包括生活在上海的非上海籍作家的作品),作出你的判断并说明理由,判断和理由用发言提纲的形式写。

答案示例:题目:中国现代文学的特点之一是感时忧国。

提纲:(1)《菜园小记》以小菜园反映了延安军民大生产运动;

(2)《风景谈》表现了延安艺术家们(鲁艺学院师生)生产归来的风景;

(3)以上两篇散文都真实表现了抗日战争最艰难时期延安军民救亡图存的崇高精神境界;

(4)艾青在上海加入左翼作家联盟而入狱,狱中创作的《大堰河——我的保姆》是献给中国大地上勤劳善良而又命运悲苦的普通农妇的颂歌。

文章以细致优雅的笔触描绘了六个逼真如画的风景片段,构成六幅色调鲜明的画面。这里的“风景”,不仅包括自然景观,而且包括人类的活动。表面上谈的是自然“风景”,实际上是在写主宰“风景”的人。

本文就是通过对六幅“风景”的描绘,赞美了战争时期中国共产党领导下的解放区军民火热的战斗生活和崇高的精神境界,表达了对解放区的无限热爱和向往。

明晰主旨

拓展阅读

04

说不尽的风景

那位年轻诗人的句子,至今仍被人们传来传去——“到远方去,到远方去,熟悉的地方没有景色”。

但是,依我看,你真正熟悉的地方,更有风景,并且是动你思动你情的风景,是与远方陌生风景不可同日而语的。比方说故乡的茅屋,屋前那株萧萧白杨。

离开故乡几十年了,我经常忆起这样一个场景:海兰江边,沙滩上,晚霞升起的时候,一帮朝鲜族小朋友看群鸟从林梢飞过,拍手齐声唱起一首朝鲜族童谣,一遍又一遍,直到鸟儿变成小黑点儿,融进绛紫色晚照。那童谣唱的是:“嘎嘛嘎——嘎

嘛嘎,尼林吉皮不日不特大!”(老鸹子啊老鸹子,你家房子着火啦!)用朝鲜族小孩话说出来,顺口押韵,抑扬顿挫,特别好听。

这首童谣,就和故乡的晚霞树林江流黄昏,和驮着夕阳匆匆赶路飞回家去的鸦雀,和张着大口鼓腹而歌的朝鲜族小朋友,像少时读过的唐诗宋词,铭刻在记忆里了。那境界,大概跟辛弃疾“斜日寒林点暮鸦”的词意有些相近。但又不大确切,因为小孩子心里那时是很快乐的。

类似的人生体验,定是人皆有之的。

比如萧红,黑土地和呼兰河水痛苦的乳汁养育了她,在生命的最后时刻,流落香港,身心交瘁,她仍对遥远的呼兰河,对故乡的火烧云,对后花园,对园里的蝴蝶、蜻蜓、蚂蚱,对小黄瓜、大倭瓜……总之,对那些再熟识不过的故园风物人情,至死不渝,倾注了满腔痴情,所以才有了《呼兰河传》这样“一篇叙事诗,一幅多彩的风土画,一串凄婉的歌谣”(茅盾语)。小小的“百草园”,不也是鲁迅童稚时代的乐园吗

罗莎·卢森堡,身陷囹圄,仍对生活充盈渴望。墙角一株小草,铁窗外树枝上一只鸟儿的啼鸣,西天一片晚霞,夏季里一阵骤雨,一只飞进牢房里嗡嗡叫的大土蜂,都让她悚然惊喜。她的《狱中书简》,我读了五十年,百读不厌。以是观之,不是“熟悉的地方没有景色”,而是正如风景画大师东山魁夷所言:“归根结底,风景到处都有,问题就在于观察者这一方”。

然而,在风景面前,我们的感情和审美心理也并非简单划一、黑白分明的,有时是很复杂的甚至是矛盾着的。处于社会转型的时代,尤其是在农耕文明向工业文明的过渡期,人们的心灵经受着深层的文化冲撞,更其如此。比如明治维新以后的东京,急速变化着的街道上,唯美派作家永井荷风怀着一颗诗心,苦苦追寻历史上江户文化绚丽的晚景:“时势的变迁,每日都有些往昔的名胜古迹被毁坏,这些都使我的市内散步带有无常悲哀与苦寂的诗趣。”(《晴日木屐》)最富凄寂之美的是那篇《夕阳》——

你看荷风先生踏着木屐,携把雨伞,穿过喧闹的东京市区,到郊野遥望富士山。

他面对如血夕阳,临风怀想江户时代古典牧歌般悠远的情味和背景,那是怎样一种无奈和不堪的情怀啊!

我想起我们风景天下独绝的长江三峡。

上世纪八十年代至九十年代,我曾经三次游历这个诗之长峡,还在巫山老城和白帝古城分别盘桓一天一夜。更不会忘记第一次乘船入夔门,蓦然抬头,看见孤崖上沐浴着晨光的白帝城的心情。

去年一个晚间,我守在电视机前看中央电视台摄制的三峡大移民纪录片。突然,出现了一个惊心动魄的画面:即将大撤离的前夕,上千名少年学子,着统一校服,整齐列队肃立在江畔山坡上,面向危崖上的白帝古城行注目礼、告别礼!上千的少年齐声诵读李白的《早发白帝城》:

朝辞——白帝——彩云间——

千里——江陵——一日还——

两岸——猿声——啼不住——

轻舟——已过——万重山——

童稚的洪亮声音响彻峡江长空,声声撞击着我的心。只不过几秒钟的镜头吧,我已是泪流满面。我知道,彩云缭绕的白帝诗城将永远悬在中华民族的心坎上。但,她的遗址,毕竟要沉没江水中了。现代文明,确是一把双刃剑啊!

唉,说也说不尽的风景。

茅盾名句

1.只有竹子那样的虚心,牛皮筋那样的坚韧,烈火那样的热情,才能产生出真正不朽的艺术。

2.奋斗以求改善生活,是可敬的行为。

3.命运,不过是失败者无聊的自我安慰,不过是懦怯者的解嘲。人们的前途只能靠自己的意志、自己的努力来决定。

素材积累

4.太如意的生活便是平凡的生活,太容易获得的东西便不是贵重的东西。

5.斗争的生活使你干练,苦闷的煎熬使你醇化;这是时代要造成青年为能担负历史使命的两件法宝。

6.不是你战胜生活,就是生活将你压碎。

7.天分高的人如果懒惰成性,亦即不自努力以发展他的才能,则其成就也不会很大,有时反会不如天分比他低些的人。

8.文学是人生的反映,人们怎样生活,社会怎样情形,文学就把那种种反映出来。

9.冷酷的武力不能浇灭群众的沸腾的热血。

结 束