江苏省宿迁市宿豫区三校联考2024-2025学年八年级下学期3月月考语文试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省宿迁市宿豫区三校联考2024-2025学年八年级下学期3月月考语文试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 5.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-18 21:31:34 | ||

图片预览

文档简介

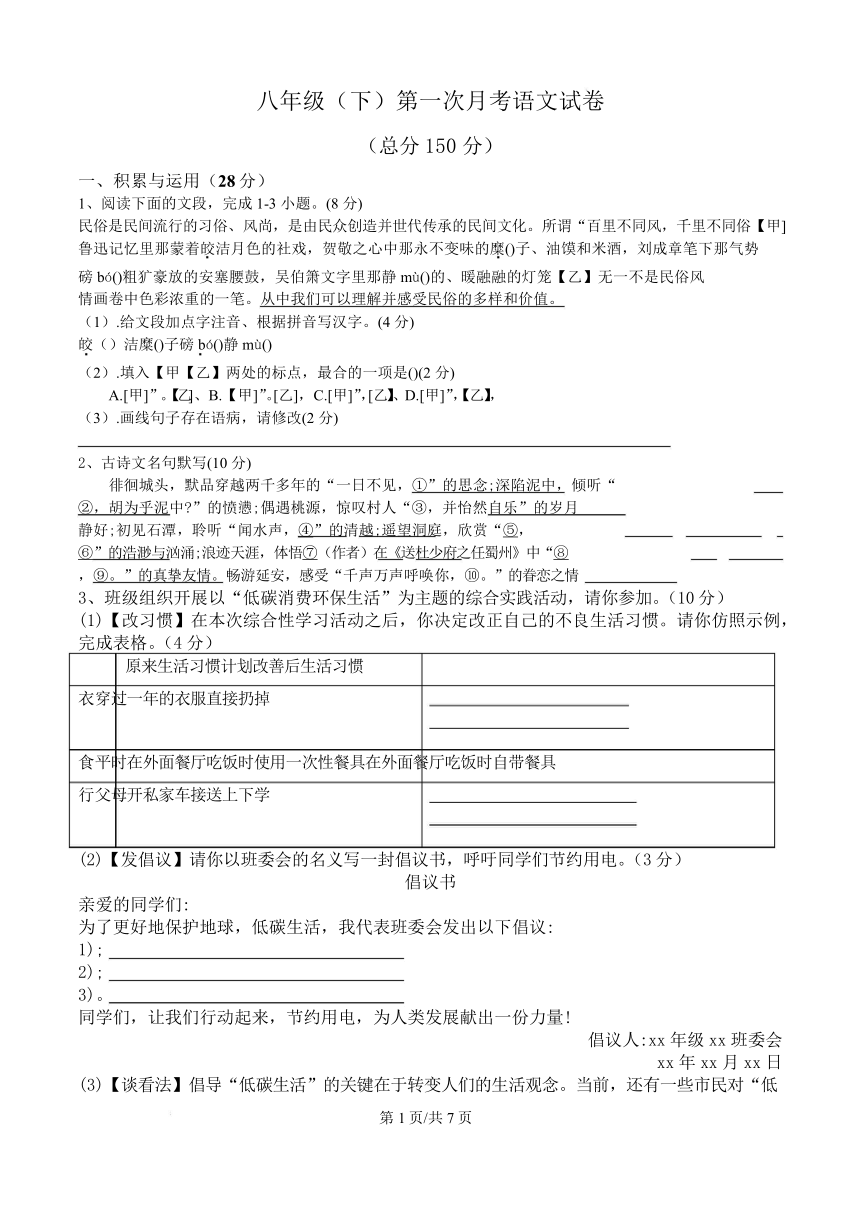

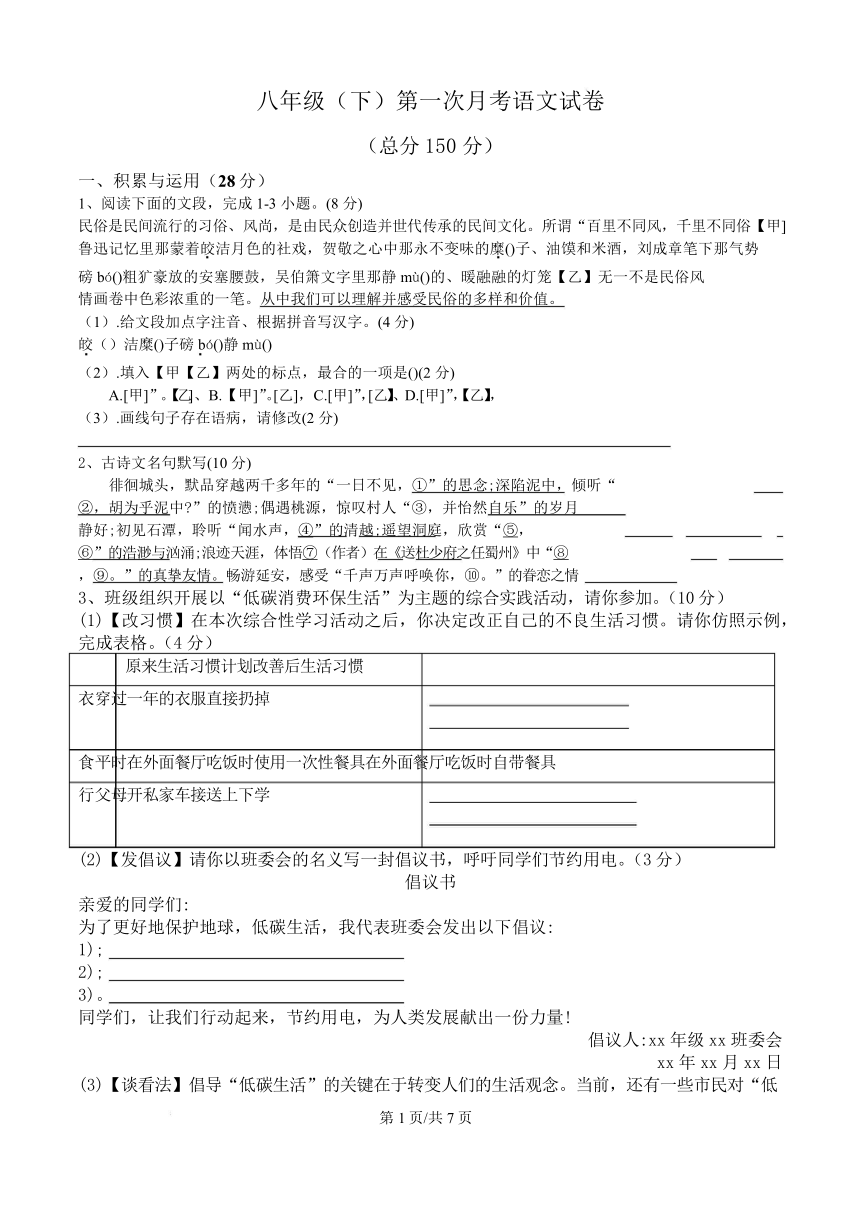

八年级(下)第一次月考语文试卷

(总分150分)

一、积累与运用(28分)

1、阅读下面的文段,完成 1-3 小题。(8 分)

民俗是民间流行的习俗、风尚,是由民众创造并世代传承的民间文化。所谓“百里不同风,千里不同俗【甲]

鲁迅记忆里那蒙着皎洁月色的社戏,贺敬之心中那永不变味的糜()子、油馍和米酒,刘成章笔下那气势

磅bó()粗犷豪放的安塞腰鼓,吴伯箫文字里那静 mù()的、暖融融的灯笼【乙】无一不是民俗风

情画卷中色彩浓重的一笔。从中我们可以理解并感受民俗的多样和价值。

(1).给文段加点字注音、根据拼音写汉字。(4 分)

皎()洁糜()子磅 bó()静 mù()

(2).填入【甲【乙】两处的标点,最合的一项是()(2 分)

A.[甲]”。【乙]、B.【甲]”。[乙],C.[甲]”,[乙】、D.[甲]”,【乙】,

(3).画线句子存在语病,请修改(2 分)

2、古诗文名句默写(10 分)

徘徊城头,默品穿越两千多年的“一日不见,①”的思念;深陷泥中,倾听“

②,胡为乎泥中 ”的愤懑;偶遇桃源,惊叹村人“③,并怡然自乐”的岁月

静好;初见石潭,聆听“闻水声,④”的清越;遥望洞庭,欣赏“⑤,

⑥”的浩渺与汹涌;浪迹天涯,体悟⑦(作者)在《送杜少府之任蜀州》中“⑧

,⑨。”的真挚友情。畅游延安,感受“千声万声呼唤你,⑩。”的眷恋之情

3、班级组织开展以“低碳消费环保生活”为主题的综合实践活动,请你参加。(10分)

(1)【改习惯】在本次综合性学习活动之后,你决定改正自己的不良生活习惯。请你仿照示例,

完成表格。(4分)

原来生活习惯计划改善后生活习惯

衣穿过一年的衣服直接扔掉

食平时在外面餐厅吃饭时使用一次性餐具在外面餐厅吃饭时自带餐具

行父母开私家车接送上下学

(2)【发倡议】请你以班委会的名义写一封倡议书,呼吁同学们节约用电。(3分)

倡议书

亲爱的同学们:

为了更好地保护地球,低碳生活,我代表班委会发出以下倡议:

1);

2);

3)。

同学们,让我们行动起来,节约用电,为人类发展献出一份力量!

倡议人:xx年级xx班委会

xx年xx月xx日

(3)【谈看法】倡导“低碳生活”的关键在于转变人们的生活观念。当前,还有一些市民对“低

第 1页/共 7页

碳生活”的认识不足。有人认为“低碳生活”是政府官员和专家学者关心的问题,与我们没有

关系:有人认为个人太渺小,对推进“低碳生活”起不了什么作用。你是否赞同他们的看法 请

简述理由。(3分)

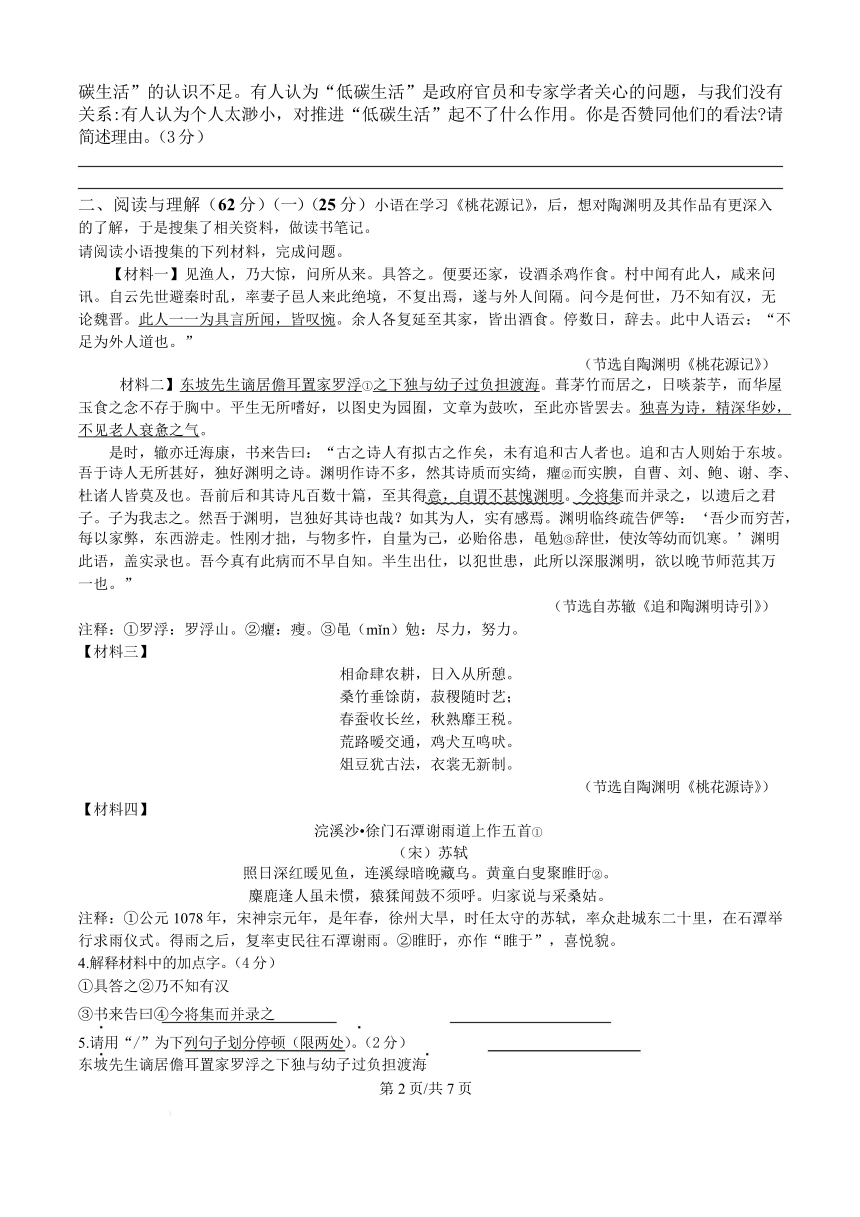

二、阅读与理解(62分)(一)(25分)小语在学习《桃花源记》,后,想对陶渊明及其作品有更深入的了解,于是搜集了相关资料,做读书笔记。

请阅读小语搜集的下列材料,完成问题。

【材料一】见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问

讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无

论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不

足为外人道也。”

(节选自陶渊明《桃花源记》)

材料二】东坡先生谪居儋耳置家罗浮①之下独与幼子过负担渡海。葺茅竹而居之,日啖荼芋,而华屋

玉食之念不存于胸中。平生无所嗜好,以图史为园囿,文章为鼓吹,至此亦皆罢去。独喜为诗,精深华妙,

不见老人衰惫之气。

是时,辙亦迁海康,书来告曰:“古之诗人有拟古之作矣,未有追和古人者也。追和古人则始于东坡。

吾于诗人无所甚好,独好渊明之诗。渊明作诗不多,然其诗质而实绮,癯②而实腴,自曹、刘、鲍、谢、李、

杜诸人皆莫及也。吾前后和其诗凡百数十篇,至其得意,自谓不甚愧渊明。今将集而并录之,以遗后之君

子。子为我志之。然吾于渊明,岂独好其诗也哉?如其为人,实有感焉。渊明临终疏告俨等:‘吾少而穷苦,

每以家弊,东西游走。性刚才拙,与物多忤,自量为己,必贻俗患,黾勉③辞世,使汝等幼而饥寒。’渊明

此语,盖实录也。吾今真有此病而不早自知。半生出仕,以犯世患,此所以深服渊明,欲以晚节师范其万

一也。”

(节选自苏辙《追和陶渊明诗引》)

注释:①罗浮:罗浮山。②癯:瘦。③黾(mǐn)勉:尽力,努力。

【材料三】

相命肆农耕,日入从所憩。

桑竹垂馀荫,菽稷随时艺;

春蚕收长丝,秋熟靡王税。

荒路暧交通,鸡犬互鸣吠。

俎豆犹古法,衣裳无新制。

(节选自陶渊明《桃花源诗》)

【材料四】

浣溪沙 徐门石潭谢雨道上作五首①

(宋)苏轼

照日深红暖见鱼,连溪绿暗晚藏乌。黄童白叟聚睢盱②。

麋鹿逢人虽未惯,猿猱闻鼓不须呼。归家说与采桑姑。

注释:①公元 1078年,宋神宗元年,是年春,徐州大旱,时任太守的苏轼,率众赴城东二十里,在石潭举

行求雨仪式。得雨之后,复率吏民往石潭谢雨。②睢盱,亦作“睢于”,喜悦貌。

4.解释材料中的加点字。(4分)

①具答之②乃不知有汉

③书来告曰④今将集而并录之

5.请用“/”为下列句子划分停顿(限两处)。(2分)

东坡先生谪居儋耳置家罗浮之下独与幼子过负担渡海

第 2页/共 7页

6.请把下列句子翻译成现代汉语。(4分)

问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

独喜为诗,精深华妙,不见老人衰惫之气。

7.小语阅读了材料后,发现苏轼对陶渊明十分佩服,请从材料二中用自己的话概括苏轼“深服渊明”的原

因有哪些?(4分)

8.小语读到材料二中“质而实绮,癯而实腴”一句时,颇有感悟,觉得陶渊明的文也是如此。请结合材料

一中“此人一一为具言所闻,皆叹惋”一句,谈谈对苏轼这句评价的理解。(4分)

9.苏轼说“自谓不甚愧渊明。”请结合材料三、四,分析苏轼的这首《浣溪沙》和陶渊明的《桃花源诗》

的异同之处。(4分)

10.小语在整理这几则材料时做了读书笔记,但出现一些错误,请选出笔记中正确的一项()(3分)

A.《桃花源记》中“不足为外人道也”,短短几个字,表现出桃花源人谦逊、不喜张扬的品质。

B.《桃花源记》是散文,有曲折新奇故事情节,富于小说色彩;《桃花源诗》是五言古诗,记述桃源社

会的情形更加详细。

C.从苏辙的《追和陶渊明诗引》中可以看出,苏轼纵使生活困顿,也醉心写文章,不失大家风范。

D.苏轼《浣溪沙》中“照日深红暖见鱼”一句中的“深”字用字准确精炼,为幽深之意,体现了环境清幽

的特点。

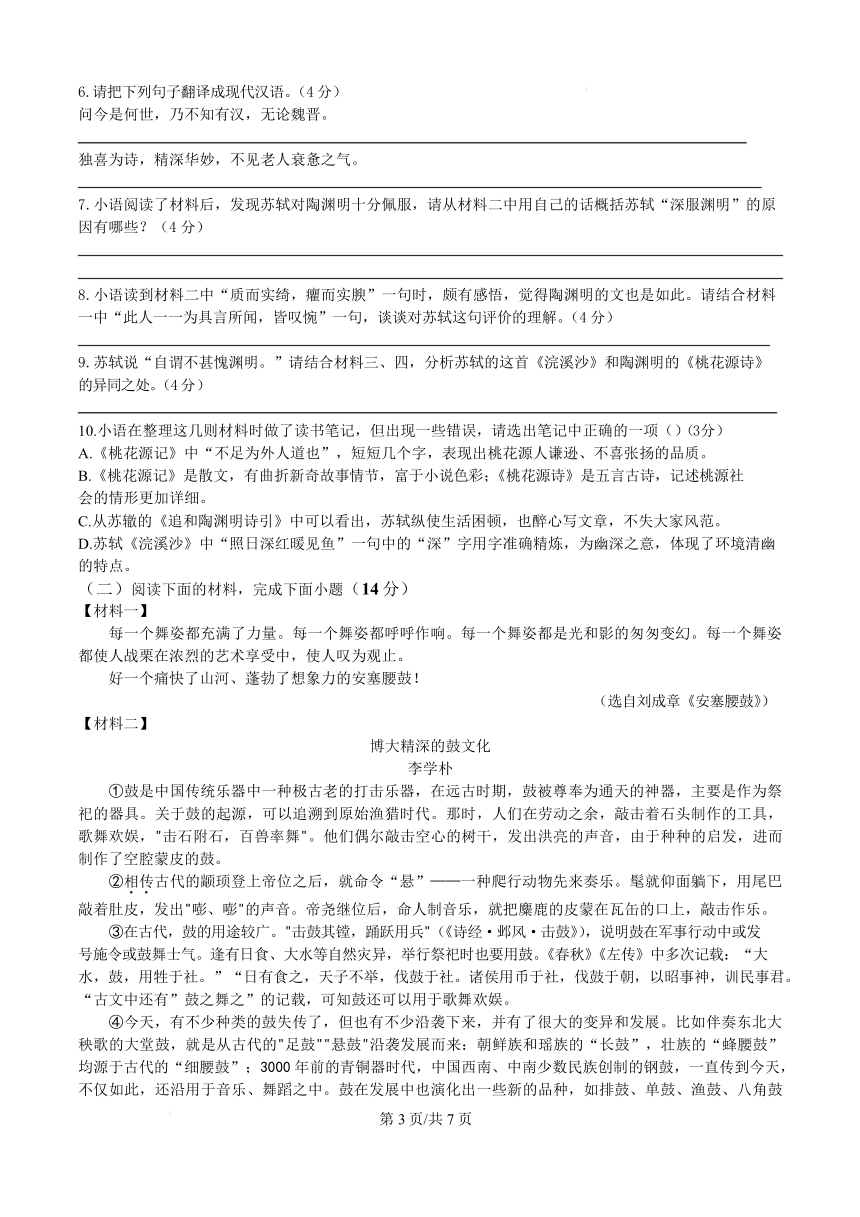

(二)阅读下面的材料,完成下面小题(14分)

【材料一】

每一个舞姿都充满了力量。每一个舞姿都呼呼作响。每一个舞姿都是光和影的匆匆变幻。每一个舞姿

都使人战栗在浓烈的艺术享受中,使人叹为观止。

好一个痛快了山河、蓬勃了想象力的安塞腰鼓!

(选自刘成章《安塞腰鼓》)

【材料二】

博大精深的鼓文化

李学朴

①鼓是中国传统乐器中一种极古老的打击乐器,在远古时期,鼓被尊奉为通天的神器,主要是作为祭

祀的器具。关于鼓的起源,可以追溯到原始渔猎时代。那时,人们在劳动之余,敲击着石头制作的工具,

歌舞欢娱,"击石附石,百兽率舞"。他们偶尔敲击空心的树干,发出洪亮的声音,由于种种的启发,进而

制作了空腔蒙皮的鼓。

②相传古代的颛顼登上帝位之后,就命令“悬”——一种爬行动物先来奏乐。髦就仰面躺下,用尾巴

敲着肚皮,发出"嘭、嘭"的声音。帝尧继位后,命人制音乐,就把麋鹿的皮蒙在瓦缶的口上,敲击作乐。

③在古代,鼓的用途较广。"击鼓其镗,踊跃用兵"(《诗经·邺风·击鼓》),说明鼓在军事行动中或发

号施令或鼓舞士气。逢有日食、大水等自然灾异,举行祭祀时也要用鼓。《春秋》《左传》中多次记载:“大

水,鼓,用牲于社。”“日有食之,天子不举,伐鼓于社。诸侯用币于社,伐鼓于朝,以昭事神,训民事君。

“古文中还有”鼓之舞之”的记载,可知鼓还可以用于歌舞欢娱。

④今天,有不少种类的鼓失传了,但也有不少沿袭下来,并有了很大的变异和发展。比如伴奏东北大

秧歌的大堂鼓,就是从古代的"足鼓""悬鼓"沿袭发展而来:朝鲜族和瑶族的“长鼓”,壮族的“蜂腰鼓”

均源于古代的“细腰鼓”;3000年前的青铜器时代,中国西南、中南少数民族创制的钢鼓,一直传到今天,

不仅如此,还沿用于音乐、舞蹈之中。鼓在发展中也演化出一些新的品种,如排鼓、单鼓、渔鼓、八角鼓

第 3页/共 7页

等。

⑤鼓是群音的首领。鼓的文化内涵博大精深,雄壮的鼓声紧紧伴随着人类从远古的蛮荒一步步走向文

明。

(选自《齐鲁晚报》2022年3月18日,有删改)

【材料三】

文化兴则国运兴,文化强则民族强。打造自信繁荣的数字文化,不断增强文化的传播力、吸引力、感

染力,以高品质数字文化产品丰富人民群众精神文化生活,我们一定能加快建设社会主义文化强国、不断

推进文化自信自强,铸就中华文化新辉煌。

(选自《人民日报》2023年4月7日,有删改)

11.请结合具体内容,说说材料一是如何展现安塞腰鼓的魅力的。(可从句式、修辞、语言、表达方式等角

度分析)(3分)

12.说说材料二第②段中的加点词语“相传”的表达效果。(3分)

13.下面三个句子能否用于材料二第③段的补充说明?请结合具体内容分别分析。(4分)

①一鼓作气,再而表,三而竭。(《曹刿论战》)

【译文】第一次击鼓能够鼓起士气,第二次击鼓,士气就衰弱了,第三次击鼓,士气就穷尽了。

②窈窕淑女,钟鼓乐之。(《诗经·周南·关雎》)

③箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。(陆游《游山西村》)

14.结合三则材料,联系生活实际,就“如何使悠远厚重的传统文化保持蓬勃的生命力,不断推进国人的

文化自信”这一问题发表你的看法。(4分)

(三)阅读下面这篇小说,回答问题(13分)

。

失楼台

王鼎钧

①小时候,我最喜欢的地方是外婆家。一看到平面上高耸的影像,就想起外祖母家,想起外祖父的祖

父在后院天井中间建造的堡楼。四面房屋绕着它,它也昼夜看顾着它们。站在楼下抬头向上看它,又觉得

它威武坚强,艰难地支撑着别人不能分担的重量。

②是外祖父的祖父,亲手建造他的家园。他先在中间造好一座高楼,买下自卫枪枝,然后才建造周围

的房屋。所有的小偷、强盗、土匪,都从这座高耸的建筑物得到警告,使他们在外边经过的时候,脚步加

快,不敢停留。

③轮到外祖父当家的时候,土匪攻进这个镇,包围了外祖父家,要他投降。他把全家人迁到楼上,带

领看家护院的枪手站在楼顶,支撑了四天四夜。土匪的快枪打得堡楼的上半部尽是密密麻麻的弹痕,但是

没有一个土匪能走进院子。

④舅舅就是在那次枪声中出生的。枪战的最后一夜,洪亮的男婴的啼声,由楼下传到楼上,由楼内传

到楼外,外祖父和墙外的土匪都听到这个生命的呐喊。据说,土匪的头目告诉他的手下说:“这家人家添了

一个壮丁,他有后了。我们已经抢到不少的金银财宝,何必再和这家结下子孙的仇恨呢?”土匪开始撤退,

舅舅也停止哭泣。

⑤等到我以外甥的身份走进这个没落的家庭,外祖父已去世,家丁已失散,楼上的弹痕已模糊不清,

第 4页/共 7页

而且天下太平,从前的土匪,已经成了地方上维持治安的自卫队。这座楼惟一的用处,是养了满楼的鸽子。

自从生下舅舅以后,二十几年来外祖母没再到楼上去过,让那些鸽子在楼上生蛋、孵化,自然繁殖。

⑥外祖母经常在楼下抚摸黑色的墙砖,担忧这座古老的建筑还能支持多久。砖已风化,砖与砖之间的

缝隙处石灰多半裂开,楼上的梁木被虫蛀坏,夜间隐隐有像是破裂又像摩擦的咀嚼之声。很多人劝我外祖

母把这座楼拆掉,以免有一天忽然倒下来,压伤了人。外祖母摇摇头。她舍不得拆,也付不出工钱。

⑦喜欢这座高楼的,除了成群的鹁鸽,就是我们这些成群的孩子。我们围着它捉迷藏,在它的阴影里

玩弹珠。情绪高涨的时候掏出从学校里带回来的粉笔在上面大书“打倒日本帝国主义”。如果有了冒险的

欲望,我们就故意忘记外祖母的警告,爬上楼去,践踏那吱吱作响的楼梯,拨开一层一层的蜘蛛网,去碰

自己的运气,说不定可以摸到几个鹁鸽蛋,或者捡到几个空弹壳。整座大楼,好像是一个既神秘、又丰富

的玩具箱。

⑧有一天,里长来了,对外祖母说:“你看,这座楼确实到了它的大限,随时可以倒塌。它不论往哪边

倒都会砸坏你们的房子,如果倒在你们的睡房上,说不定还会伤人。你为什么还不把它拆掉呢?”

⑨外祖母的嘴唇动了一动,我猜她也许想说她没有钱吧。拆掉这么高的一座楼要花不少的工钱。可是,

她什么也没有说。

⑩一架日本侦察机忽然到了楼顶上,那刺耳的声音,好像是对准我们的天井直轰。满楼的鸽子惊起四

散,就好像整座楼已经炸开。外祖母把平时不离手的水烟袋丢在地上,把我搂在怀里……

这天晚上,舅舅用很低的声音和外祖母说话。外祖母吞吐着她的水烟,楼上的鸽子也用力抽送它们

的深呼吸,那些声音好像都参加决议。

一连几夜,我耳边总是这样响着。“不行!”偶然,我听清楚了两个字。 天亮了,一大群鸽子在院子里叫个不停。

唉呀!我看到一个永远难忘的景象,云层下面已经没有那巍峨的高楼,楼变成了院子里的一堆碎砖,

几百只鸽子站在砖块堆成的小丘上咕咕地叫,看到人走近也不躲避。昨晚没有地震,没有风雨,但是这座

高楼塌了。不!它是在夜深人静的时候悄悄地蹲下来,坐在地上,半坐半卧,得到彻底的休息。它既没有

打碎屋顶上的一片瓦也没有弄脏院子——它只是非常果断而又自爱地改变了自己的姿势,不妨碍任何人。

外祖母在这座大楼的遗骸前点起香,喃喃地祷告。然后,她对舅舅说:“我想过了,你年轻,我不留

下你牢守家园。男儿志在四方,你既然要到大后方去,也好!”原来一连几夜,舅舅跟她商量的,就是这件

事。舅舅听了,马上给外祖母磕了一个头。外祖母任他跪在地上,居高临下,把责任和教训倾在他身上:

“你记住,在外边处处要争气,有一天你要回来,在这地方重新盖一座楼……” “你记住,这地上的砖头我不清除,我要把它们留在这里,等你回来……”

舅舅走得很秘密,他就像平时在街上闲逛一样,摇摇摆摆地离开了家。外祖母依着门框,目送他远

去,表面上就像饭后到门口消化胃里的鱼肉一样。但是,等舅舅在拐角的地方消失以后,她老人家回到屋

子里哭了一天,连一杯水也没有喝,她哭我也陪着她哭,而且,在我幼小的心灵中,清楚地感觉到,远在

征途的舅舅一定也在哭。我们哭着,院子里的鹁鸽也发出哭声。

以后,我没有舅舅的消息,外祖母也没有我的消息,我们像蛋糕一样被切开了。但是我们不是蛋糕,

我们有意志。我们相信抗战会胜利,就像相信太阳会从地平线上升起来。从那时起,我爱平面上高高拔起

的意象,爱登楼远望,看长长的地平线,想自己的楼阁。

(原文有删改)

15.本文以家族的一幢楼台兴败为线索,高楼的境遇与家国命运紧紧关联,请结合下表梳理文章思路。(3

分)

文章主体 层次 楼台的发展 变化 楼台的状 态 关键人物楼台的作用

②-④段初建时期B外祖父及先辈C

⑤-⑨段A衰朽落寞孩童们提供孩童玩乐空间

第 5页/共 7页

⑩- 段危机时期摇摇欲坠外祖母和舅舅 保存家族记忆和精 神

16.按照要求,分析文中画线句子。(3分)

不!它是在夜深人静的时候悄悄地蹲下来,坐在地上,半坐半卧,得到彻底的休息。它既没有打碎屋顶上

的一片瓦也没有弄脏院子——它只是非常果断而又自爱地改变了自己的姿势,不妨碍任何人。(从表达方式

的综合运用角度分析)

17.下列对本文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是()(3分)

A.堡楼倒塌前,外祖母希望自己和儿子牢守家园,不同意舅舅离开;堡楼倒塌后,外祖母认识到不能以家

园来牵绊儿子的志向,同意舅舅到大后方去。

B.文章多次写到鸽子,写鸽子在楼上“生蛋、孵化、自然繁殖”;写堡楼倒后鸽子在废墟上“看见人走近

也不躲避”,目的是表现人鸟之间和谐共处,人与自然和谐相生的关系。

C.舅舅在枪声中出生,洪亮的啼哭使得土匪们都听到了,并停止了进攻;土匪离开后,舅舅也停止了哭泣,

这个情节看似具有传奇色彩,实际是情节转折的需要。

D.本文善于刻画描写,如将舅舅离开时外祖母的状态写为“到门口消化胃里的鱼肉一样”,生动传神地表

现了外祖母虽内心有万般不舍,但又隐忍、克制的状态。

18.结合示例《灯笼》中写到的灯笼对作者的影响,说说本文结尾句中“高高拔起的意象”“自己的楼阁”

对作者产生的意义。(4分)

【示例】《灯笼》一文不仅通过“灯笼”流露出对故乡和亲人的怀念,还在结尾处用“灯笼”结合当时的国

运时事,引述历史上保家卫国的名将;“灯笼”让作者情绪陡然一扬,由个人情感升华为家国情怀,表达自

己的报国志愿表明要做抗日“马前卒”的心愿;“灯笼”传达出作者在那个时代的雄心,有助于表达悲壮激

越情感。

三、《经典常谈》为我们阅读古代经典提供了具体的指导。让我们共读《经典常谈》,品我国经典文化,感

受中华文化之美。(10分)

19.如今是一个信息爆炸的时代,选择性阅读变得更为重要。你的几个好朋友这个周末也想读读《经典常谈》

这本书,但由于时间有限,想让你给他们推荐一下其中的一篇或几篇。你准备根据他们的爱好推荐阅读,

请完成下面表格。(3分)

兴趣爱好推荐篇目

历史A

诗词B

汉字文化C

20.请结合《经典常谈》中相关内容,在读书笔记上写下对你的成长启示。(3分)

21.请你结合朱自清在《经典常谈》中对经典之作《诗经》的阐述,简要说说你深入阅读《诗经》的原因。

(4分)

四、写作与表达(60分)

22.作文。

第 6页/共 7页

鲁迅先生在《社戏》的结尾写到:“真的,一直到现在,我实在没有吃到那夜似的好豆,——也不再看

到那夜似的好戏了。”陶渊明笔下的渔人再也没有能回到那个“土地平旷,屋舍俨然”的桃花源……

请以“再也没有”为题,写一篇记叙文,不少于 600 字。

江苏省宿迁市宿豫区三校联考2024-2025学年八年级下学期3月月考语文试卷答案

一、积累与运用

1.(1)jiǎo;méi;礴;穆

(2)D

(3)将 “理解并感受” 改为 “感受并理解”。

2.①如三月兮

②微君之躬

③黄发垂髫

④如鸣珮环

⑤气蒸云梦泽

⑥波撼岳阳城

⑦王勃

⑧海内存知己

⑨天涯若比邻

⑩母亲延安就在这里

3.(1)衣:将穿过一年但还能穿的衣服捐赠或改造后继续穿;行:选择乘坐公共交通工具或骑自行车上下学 。

(2)1)离开教室时,随手关闭电灯、电扇等电器设备;2)合理设置空调温度,夏季不低于 26℃,冬季不高于 20℃;3)减少使用不必要的电器,如非必要不开电视等 。

(3)不赞同。“低碳生活” 与每个人息息相关,每个人的行为都会对环境产生影响。比如我们日常出行选择绿色交通方式,随手关灯等,积少成多,就能为 “低碳生活” 做出贡献。而且政府和专家的政策、研究也需要民众配合才能更好地推行,所以我们每个人都应积极参与 “低碳生活” 。

二、阅读与理解

4.①详细 ②竟然 ③书信 ④收集

5. 东坡先生谪居儋耳 / 置家罗浮之下 / 独与幼子过负担渡海

6.(1)(他们)问现在是什么朝代,竟然不知道有汉朝,更不必说魏朝和晋朝了。

(2)(苏轼)唯独喜欢写诗,(他的诗)精深华妙,没有老年人衰弱疲惫的气息。

7.①陶渊明的诗 “质而实绮,癯而实腴”,艺术水平高,许多诗人都比不上;②陶渊明为人率真,如实讲述自己因家境贫困、性格刚直而半生游走,还让孩子受饥寒的经历,苏轼对此深有感触;③苏轼半生为官却触犯世患,佩服陶渊明能早早看透,想在晚年效仿他 。

8. “此人一一为具言所闻,皆叹惋” 一句语言质朴平实,没有过多修饰,这体现了 “质”;但简单的叙述中,蕴含着桃花源人对外面世界朝代更替、社会动荡的感慨,情感丰富深刻,又体现了 “绮” 。

9. 相同点:都描绘了和谐、安宁的生活场景。《浣溪沙》中 “照日深红暖见鱼,连溪绿暗晚藏乌。黄童白叟聚睢盱” 展现了乡村生活的和乐;《桃花源诗》中 “相命肆农耕,日入从所憩。桑竹垂馀荫,菽稷随时艺” 描绘了桃花源中人们安居乐业的景象 。

不同点:《桃花源诗》构建的是一个与世隔绝的理想社会;《浣溪沙》则是对现实中乡村生活场景的描写 。

10.B

11. 材料一运用排比的修辞手法,如 “每一个舞姿都充满了力量。每一个舞姿都呼呼作响。每一个舞姿都是光和影的匆匆变幻。每一个舞姿都使人战栗在浓烈的艺术享受中”,增强语势,强调了安塞腰鼓的力量美、声音美和变幻美,展现其魅力;从语言上,“呼呼作响”“叹为观止” 等词语生动形象地写出了安塞腰鼓给人的震撼 。

12. “相传” 表明所讲述的内容是传说,并非确凿史实,体现了说明文语言的准确性;同时增添了鼓起源故事的神秘色彩,引发读者兴趣 。

13.①可以。“一鼓作气,再而衰,三而竭” 体现了鼓在军事行动中鼓舞士气的作用,与材料二第③段中 “击鼓其镗,踊跃用兵” 说明鼓在军事方面的用途相契合 。

②不可以。“窈窕淑女,钟鼓乐之” 中的鼓侧重于表达用鼓来使女子快乐,是用于男女情感方面,与第③段中鼓在军事、祭祀、歌舞欢娱方面的用途不符 。

③可以。“箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存” 体现了鼓在乡村祭祀活动(春社)中的使用,符合第③段中鼓用于祭祀的用途 。

14.①传承传统技艺,如传承各类鼓的制作和演奏技艺,让古老的鼓文化得以延续;②创新文化形式,利用数字技术将传统文化数字化,如制作鼓文化相关的数字音乐、动画等,增强其传播力;③结合生活实际,在传统节日、庆典中融入传统文化元素,像春节时打鼓庆祝,让传统文化融入日常生活;④加强文化教育,在学校开展传统文化课程,让学生了解鼓文化等传统文化的内涵 。

15.A:衰败时期;B:坚固高大;C:抵御土匪,守护家园

16. 运用描写和抒情的表达方式。“悄悄地蹲下来,坐在地上,半坐半卧” 等描写,生动形象地写出了楼台倒塌时的状态;“得到彻底的休息”“非常果断而又自爱” 等语句,表达了作者对楼台倒塌的惋惜与感慨 。

17.B

18. “高高拔起的意象”“自己的楼阁” 承载着作者对外祖母、舅舅以及童年生活的怀念;它们象征着作者对家族精神的坚守,激发作者对未来美好生活的向往;同时,与国家抗战背景相结合,表达了作者渴望像舅舅一样为国家贡献力量,重建家园的心愿,使情感从个人延伸到家国情怀 。

19.A:《< 史记 >〈汉书〉第九》;B:《诗第十二》;C:《说文解字第一》

20.《经典常谈》让我明白经典是中华文化的瑰宝。在成长中,我们要多读经典,从经典中汲取智慧,提升自身素养;并且要传承经典文化,让它在新时代焕发光彩 。

21. 朱自清在《经典常谈》中提到,《诗经》是我国最早的诗歌总集,内容丰富,反映了当时社会生活的方方面面,如劳动、爱情、战争等。通过深入阅读《诗经》,可以了解古代社会风貌,感受古人的情感世界;《诗经》在文学上具有重要地位,其赋、比、兴的表现手法对后世文学影响深远,深入阅读有助于提高文学素养 。

四、写作与表达

22.略(作文按照记叙文的写作要求,紧扣 “再也没有” 的主题,通过具体事例,展现情感变化,表达对过去人、事、物的怀念等情感,字数不少于 600 字 。)

第 7页/共 7页

(总分150分)

一、积累与运用(28分)

1、阅读下面的文段,完成 1-3 小题。(8 分)

民俗是民间流行的习俗、风尚,是由民众创造并世代传承的民间文化。所谓“百里不同风,千里不同俗【甲]

鲁迅记忆里那蒙着皎洁月色的社戏,贺敬之心中那永不变味的糜()子、油馍和米酒,刘成章笔下那气势

磅bó()粗犷豪放的安塞腰鼓,吴伯箫文字里那静 mù()的、暖融融的灯笼【乙】无一不是民俗风

情画卷中色彩浓重的一笔。从中我们可以理解并感受民俗的多样和价值。

(1).给文段加点字注音、根据拼音写汉字。(4 分)

皎()洁糜()子磅 bó()静 mù()

(2).填入【甲【乙】两处的标点,最合的一项是()(2 分)

A.[甲]”。【乙]、B.【甲]”。[乙],C.[甲]”,[乙】、D.[甲]”,【乙】,

(3).画线句子存在语病,请修改(2 分)

2、古诗文名句默写(10 分)

徘徊城头,默品穿越两千多年的“一日不见,①”的思念;深陷泥中,倾听“

②,胡为乎泥中 ”的愤懑;偶遇桃源,惊叹村人“③,并怡然自乐”的岁月

静好;初见石潭,聆听“闻水声,④”的清越;遥望洞庭,欣赏“⑤,

⑥”的浩渺与汹涌;浪迹天涯,体悟⑦(作者)在《送杜少府之任蜀州》中“⑧

,⑨。”的真挚友情。畅游延安,感受“千声万声呼唤你,⑩。”的眷恋之情

3、班级组织开展以“低碳消费环保生活”为主题的综合实践活动,请你参加。(10分)

(1)【改习惯】在本次综合性学习活动之后,你决定改正自己的不良生活习惯。请你仿照示例,

完成表格。(4分)

原来生活习惯计划改善后生活习惯

衣穿过一年的衣服直接扔掉

食平时在外面餐厅吃饭时使用一次性餐具在外面餐厅吃饭时自带餐具

行父母开私家车接送上下学

(2)【发倡议】请你以班委会的名义写一封倡议书,呼吁同学们节约用电。(3分)

倡议书

亲爱的同学们:

为了更好地保护地球,低碳生活,我代表班委会发出以下倡议:

1);

2);

3)。

同学们,让我们行动起来,节约用电,为人类发展献出一份力量!

倡议人:xx年级xx班委会

xx年xx月xx日

(3)【谈看法】倡导“低碳生活”的关键在于转变人们的生活观念。当前,还有一些市民对“低

第 1页/共 7页

碳生活”的认识不足。有人认为“低碳生活”是政府官员和专家学者关心的问题,与我们没有

关系:有人认为个人太渺小,对推进“低碳生活”起不了什么作用。你是否赞同他们的看法 请

简述理由。(3分)

二、阅读与理解(62分)(一)(25分)小语在学习《桃花源记》,后,想对陶渊明及其作品有更深入的了解,于是搜集了相关资料,做读书笔记。

请阅读小语搜集的下列材料,完成问题。

【材料一】见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问

讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无

论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不

足为外人道也。”

(节选自陶渊明《桃花源记》)

材料二】东坡先生谪居儋耳置家罗浮①之下独与幼子过负担渡海。葺茅竹而居之,日啖荼芋,而华屋

玉食之念不存于胸中。平生无所嗜好,以图史为园囿,文章为鼓吹,至此亦皆罢去。独喜为诗,精深华妙,

不见老人衰惫之气。

是时,辙亦迁海康,书来告曰:“古之诗人有拟古之作矣,未有追和古人者也。追和古人则始于东坡。

吾于诗人无所甚好,独好渊明之诗。渊明作诗不多,然其诗质而实绮,癯②而实腴,自曹、刘、鲍、谢、李、

杜诸人皆莫及也。吾前后和其诗凡百数十篇,至其得意,自谓不甚愧渊明。今将集而并录之,以遗后之君

子。子为我志之。然吾于渊明,岂独好其诗也哉?如其为人,实有感焉。渊明临终疏告俨等:‘吾少而穷苦,

每以家弊,东西游走。性刚才拙,与物多忤,自量为己,必贻俗患,黾勉③辞世,使汝等幼而饥寒。’渊明

此语,盖实录也。吾今真有此病而不早自知。半生出仕,以犯世患,此所以深服渊明,欲以晚节师范其万

一也。”

(节选自苏辙《追和陶渊明诗引》)

注释:①罗浮:罗浮山。②癯:瘦。③黾(mǐn)勉:尽力,努力。

【材料三】

相命肆农耕,日入从所憩。

桑竹垂馀荫,菽稷随时艺;

春蚕收长丝,秋熟靡王税。

荒路暧交通,鸡犬互鸣吠。

俎豆犹古法,衣裳无新制。

(节选自陶渊明《桃花源诗》)

【材料四】

浣溪沙 徐门石潭谢雨道上作五首①

(宋)苏轼

照日深红暖见鱼,连溪绿暗晚藏乌。黄童白叟聚睢盱②。

麋鹿逢人虽未惯,猿猱闻鼓不须呼。归家说与采桑姑。

注释:①公元 1078年,宋神宗元年,是年春,徐州大旱,时任太守的苏轼,率众赴城东二十里,在石潭举

行求雨仪式。得雨之后,复率吏民往石潭谢雨。②睢盱,亦作“睢于”,喜悦貌。

4.解释材料中的加点字。(4分)

①具答之②乃不知有汉

③书来告曰④今将集而并录之

5.请用“/”为下列句子划分停顿(限两处)。(2分)

东坡先生谪居儋耳置家罗浮之下独与幼子过负担渡海

第 2页/共 7页

6.请把下列句子翻译成现代汉语。(4分)

问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

独喜为诗,精深华妙,不见老人衰惫之气。

7.小语阅读了材料后,发现苏轼对陶渊明十分佩服,请从材料二中用自己的话概括苏轼“深服渊明”的原

因有哪些?(4分)

8.小语读到材料二中“质而实绮,癯而实腴”一句时,颇有感悟,觉得陶渊明的文也是如此。请结合材料

一中“此人一一为具言所闻,皆叹惋”一句,谈谈对苏轼这句评价的理解。(4分)

9.苏轼说“自谓不甚愧渊明。”请结合材料三、四,分析苏轼的这首《浣溪沙》和陶渊明的《桃花源诗》

的异同之处。(4分)

10.小语在整理这几则材料时做了读书笔记,但出现一些错误,请选出笔记中正确的一项()(3分)

A.《桃花源记》中“不足为外人道也”,短短几个字,表现出桃花源人谦逊、不喜张扬的品质。

B.《桃花源记》是散文,有曲折新奇故事情节,富于小说色彩;《桃花源诗》是五言古诗,记述桃源社

会的情形更加详细。

C.从苏辙的《追和陶渊明诗引》中可以看出,苏轼纵使生活困顿,也醉心写文章,不失大家风范。

D.苏轼《浣溪沙》中“照日深红暖见鱼”一句中的“深”字用字准确精炼,为幽深之意,体现了环境清幽

的特点。

(二)阅读下面的材料,完成下面小题(14分)

【材料一】

每一个舞姿都充满了力量。每一个舞姿都呼呼作响。每一个舞姿都是光和影的匆匆变幻。每一个舞姿

都使人战栗在浓烈的艺术享受中,使人叹为观止。

好一个痛快了山河、蓬勃了想象力的安塞腰鼓!

(选自刘成章《安塞腰鼓》)

【材料二】

博大精深的鼓文化

李学朴

①鼓是中国传统乐器中一种极古老的打击乐器,在远古时期,鼓被尊奉为通天的神器,主要是作为祭

祀的器具。关于鼓的起源,可以追溯到原始渔猎时代。那时,人们在劳动之余,敲击着石头制作的工具,

歌舞欢娱,"击石附石,百兽率舞"。他们偶尔敲击空心的树干,发出洪亮的声音,由于种种的启发,进而

制作了空腔蒙皮的鼓。

②相传古代的颛顼登上帝位之后,就命令“悬”——一种爬行动物先来奏乐。髦就仰面躺下,用尾巴

敲着肚皮,发出"嘭、嘭"的声音。帝尧继位后,命人制音乐,就把麋鹿的皮蒙在瓦缶的口上,敲击作乐。

③在古代,鼓的用途较广。"击鼓其镗,踊跃用兵"(《诗经·邺风·击鼓》),说明鼓在军事行动中或发

号施令或鼓舞士气。逢有日食、大水等自然灾异,举行祭祀时也要用鼓。《春秋》《左传》中多次记载:“大

水,鼓,用牲于社。”“日有食之,天子不举,伐鼓于社。诸侯用币于社,伐鼓于朝,以昭事神,训民事君。

“古文中还有”鼓之舞之”的记载,可知鼓还可以用于歌舞欢娱。

④今天,有不少种类的鼓失传了,但也有不少沿袭下来,并有了很大的变异和发展。比如伴奏东北大

秧歌的大堂鼓,就是从古代的"足鼓""悬鼓"沿袭发展而来:朝鲜族和瑶族的“长鼓”,壮族的“蜂腰鼓”

均源于古代的“细腰鼓”;3000年前的青铜器时代,中国西南、中南少数民族创制的钢鼓,一直传到今天,

不仅如此,还沿用于音乐、舞蹈之中。鼓在发展中也演化出一些新的品种,如排鼓、单鼓、渔鼓、八角鼓

第 3页/共 7页

等。

⑤鼓是群音的首领。鼓的文化内涵博大精深,雄壮的鼓声紧紧伴随着人类从远古的蛮荒一步步走向文

明。

(选自《齐鲁晚报》2022年3月18日,有删改)

【材料三】

文化兴则国运兴,文化强则民族强。打造自信繁荣的数字文化,不断增强文化的传播力、吸引力、感

染力,以高品质数字文化产品丰富人民群众精神文化生活,我们一定能加快建设社会主义文化强国、不断

推进文化自信自强,铸就中华文化新辉煌。

(选自《人民日报》2023年4月7日,有删改)

11.请结合具体内容,说说材料一是如何展现安塞腰鼓的魅力的。(可从句式、修辞、语言、表达方式等角

度分析)(3分)

12.说说材料二第②段中的加点词语“相传”的表达效果。(3分)

13.下面三个句子能否用于材料二第③段的补充说明?请结合具体内容分别分析。(4分)

①一鼓作气,再而表,三而竭。(《曹刿论战》)

【译文】第一次击鼓能够鼓起士气,第二次击鼓,士气就衰弱了,第三次击鼓,士气就穷尽了。

②窈窕淑女,钟鼓乐之。(《诗经·周南·关雎》)

③箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。(陆游《游山西村》)

14.结合三则材料,联系生活实际,就“如何使悠远厚重的传统文化保持蓬勃的生命力,不断推进国人的

文化自信”这一问题发表你的看法。(4分)

(三)阅读下面这篇小说,回答问题(13分)

。

失楼台

王鼎钧

①小时候,我最喜欢的地方是外婆家。一看到平面上高耸的影像,就想起外祖母家,想起外祖父的祖

父在后院天井中间建造的堡楼。四面房屋绕着它,它也昼夜看顾着它们。站在楼下抬头向上看它,又觉得

它威武坚强,艰难地支撑着别人不能分担的重量。

②是外祖父的祖父,亲手建造他的家园。他先在中间造好一座高楼,买下自卫枪枝,然后才建造周围

的房屋。所有的小偷、强盗、土匪,都从这座高耸的建筑物得到警告,使他们在外边经过的时候,脚步加

快,不敢停留。

③轮到外祖父当家的时候,土匪攻进这个镇,包围了外祖父家,要他投降。他把全家人迁到楼上,带

领看家护院的枪手站在楼顶,支撑了四天四夜。土匪的快枪打得堡楼的上半部尽是密密麻麻的弹痕,但是

没有一个土匪能走进院子。

④舅舅就是在那次枪声中出生的。枪战的最后一夜,洪亮的男婴的啼声,由楼下传到楼上,由楼内传

到楼外,外祖父和墙外的土匪都听到这个生命的呐喊。据说,土匪的头目告诉他的手下说:“这家人家添了

一个壮丁,他有后了。我们已经抢到不少的金银财宝,何必再和这家结下子孙的仇恨呢?”土匪开始撤退,

舅舅也停止哭泣。

⑤等到我以外甥的身份走进这个没落的家庭,外祖父已去世,家丁已失散,楼上的弹痕已模糊不清,

第 4页/共 7页

而且天下太平,从前的土匪,已经成了地方上维持治安的自卫队。这座楼惟一的用处,是养了满楼的鸽子。

自从生下舅舅以后,二十几年来外祖母没再到楼上去过,让那些鸽子在楼上生蛋、孵化,自然繁殖。

⑥外祖母经常在楼下抚摸黑色的墙砖,担忧这座古老的建筑还能支持多久。砖已风化,砖与砖之间的

缝隙处石灰多半裂开,楼上的梁木被虫蛀坏,夜间隐隐有像是破裂又像摩擦的咀嚼之声。很多人劝我外祖

母把这座楼拆掉,以免有一天忽然倒下来,压伤了人。外祖母摇摇头。她舍不得拆,也付不出工钱。

⑦喜欢这座高楼的,除了成群的鹁鸽,就是我们这些成群的孩子。我们围着它捉迷藏,在它的阴影里

玩弹珠。情绪高涨的时候掏出从学校里带回来的粉笔在上面大书“打倒日本帝国主义”。如果有了冒险的

欲望,我们就故意忘记外祖母的警告,爬上楼去,践踏那吱吱作响的楼梯,拨开一层一层的蜘蛛网,去碰

自己的运气,说不定可以摸到几个鹁鸽蛋,或者捡到几个空弹壳。整座大楼,好像是一个既神秘、又丰富

的玩具箱。

⑧有一天,里长来了,对外祖母说:“你看,这座楼确实到了它的大限,随时可以倒塌。它不论往哪边

倒都会砸坏你们的房子,如果倒在你们的睡房上,说不定还会伤人。你为什么还不把它拆掉呢?”

⑨外祖母的嘴唇动了一动,我猜她也许想说她没有钱吧。拆掉这么高的一座楼要花不少的工钱。可是,

她什么也没有说。

⑩一架日本侦察机忽然到了楼顶上,那刺耳的声音,好像是对准我们的天井直轰。满楼的鸽子惊起四

散,就好像整座楼已经炸开。外祖母把平时不离手的水烟袋丢在地上,把我搂在怀里……

这天晚上,舅舅用很低的声音和外祖母说话。外祖母吞吐着她的水烟,楼上的鸽子也用力抽送它们

的深呼吸,那些声音好像都参加决议。

一连几夜,我耳边总是这样响着。“不行!”偶然,我听清楚了两个字。 天亮了,一大群鸽子在院子里叫个不停。

唉呀!我看到一个永远难忘的景象,云层下面已经没有那巍峨的高楼,楼变成了院子里的一堆碎砖,

几百只鸽子站在砖块堆成的小丘上咕咕地叫,看到人走近也不躲避。昨晚没有地震,没有风雨,但是这座

高楼塌了。不!它是在夜深人静的时候悄悄地蹲下来,坐在地上,半坐半卧,得到彻底的休息。它既没有

打碎屋顶上的一片瓦也没有弄脏院子——它只是非常果断而又自爱地改变了自己的姿势,不妨碍任何人。

外祖母在这座大楼的遗骸前点起香,喃喃地祷告。然后,她对舅舅说:“我想过了,你年轻,我不留

下你牢守家园。男儿志在四方,你既然要到大后方去,也好!”原来一连几夜,舅舅跟她商量的,就是这件

事。舅舅听了,马上给外祖母磕了一个头。外祖母任他跪在地上,居高临下,把责任和教训倾在他身上:

“你记住,在外边处处要争气,有一天你要回来,在这地方重新盖一座楼……” “你记住,这地上的砖头我不清除,我要把它们留在这里,等你回来……”

舅舅走得很秘密,他就像平时在街上闲逛一样,摇摇摆摆地离开了家。外祖母依着门框,目送他远

去,表面上就像饭后到门口消化胃里的鱼肉一样。但是,等舅舅在拐角的地方消失以后,她老人家回到屋

子里哭了一天,连一杯水也没有喝,她哭我也陪着她哭,而且,在我幼小的心灵中,清楚地感觉到,远在

征途的舅舅一定也在哭。我们哭着,院子里的鹁鸽也发出哭声。

以后,我没有舅舅的消息,外祖母也没有我的消息,我们像蛋糕一样被切开了。但是我们不是蛋糕,

我们有意志。我们相信抗战会胜利,就像相信太阳会从地平线上升起来。从那时起,我爱平面上高高拔起

的意象,爱登楼远望,看长长的地平线,想自己的楼阁。

(原文有删改)

15.本文以家族的一幢楼台兴败为线索,高楼的境遇与家国命运紧紧关联,请结合下表梳理文章思路。(3

分)

文章主体 层次 楼台的发展 变化 楼台的状 态 关键人物楼台的作用

②-④段初建时期B外祖父及先辈C

⑤-⑨段A衰朽落寞孩童们提供孩童玩乐空间

第 5页/共 7页

⑩- 段危机时期摇摇欲坠外祖母和舅舅 保存家族记忆和精 神

16.按照要求,分析文中画线句子。(3分)

不!它是在夜深人静的时候悄悄地蹲下来,坐在地上,半坐半卧,得到彻底的休息。它既没有打碎屋顶上

的一片瓦也没有弄脏院子——它只是非常果断而又自爱地改变了自己的姿势,不妨碍任何人。(从表达方式

的综合运用角度分析)

17.下列对本文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是()(3分)

A.堡楼倒塌前,外祖母希望自己和儿子牢守家园,不同意舅舅离开;堡楼倒塌后,外祖母认识到不能以家

园来牵绊儿子的志向,同意舅舅到大后方去。

B.文章多次写到鸽子,写鸽子在楼上“生蛋、孵化、自然繁殖”;写堡楼倒后鸽子在废墟上“看见人走近

也不躲避”,目的是表现人鸟之间和谐共处,人与自然和谐相生的关系。

C.舅舅在枪声中出生,洪亮的啼哭使得土匪们都听到了,并停止了进攻;土匪离开后,舅舅也停止了哭泣,

这个情节看似具有传奇色彩,实际是情节转折的需要。

D.本文善于刻画描写,如将舅舅离开时外祖母的状态写为“到门口消化胃里的鱼肉一样”,生动传神地表

现了外祖母虽内心有万般不舍,但又隐忍、克制的状态。

18.结合示例《灯笼》中写到的灯笼对作者的影响,说说本文结尾句中“高高拔起的意象”“自己的楼阁”

对作者产生的意义。(4分)

【示例】《灯笼》一文不仅通过“灯笼”流露出对故乡和亲人的怀念,还在结尾处用“灯笼”结合当时的国

运时事,引述历史上保家卫国的名将;“灯笼”让作者情绪陡然一扬,由个人情感升华为家国情怀,表达自

己的报国志愿表明要做抗日“马前卒”的心愿;“灯笼”传达出作者在那个时代的雄心,有助于表达悲壮激

越情感。

三、《经典常谈》为我们阅读古代经典提供了具体的指导。让我们共读《经典常谈》,品我国经典文化,感

受中华文化之美。(10分)

19.如今是一个信息爆炸的时代,选择性阅读变得更为重要。你的几个好朋友这个周末也想读读《经典常谈》

这本书,但由于时间有限,想让你给他们推荐一下其中的一篇或几篇。你准备根据他们的爱好推荐阅读,

请完成下面表格。(3分)

兴趣爱好推荐篇目

历史A

诗词B

汉字文化C

20.请结合《经典常谈》中相关内容,在读书笔记上写下对你的成长启示。(3分)

21.请你结合朱自清在《经典常谈》中对经典之作《诗经》的阐述,简要说说你深入阅读《诗经》的原因。

(4分)

四、写作与表达(60分)

22.作文。

第 6页/共 7页

鲁迅先生在《社戏》的结尾写到:“真的,一直到现在,我实在没有吃到那夜似的好豆,——也不再看

到那夜似的好戏了。”陶渊明笔下的渔人再也没有能回到那个“土地平旷,屋舍俨然”的桃花源……

请以“再也没有”为题,写一篇记叙文,不少于 600 字。

江苏省宿迁市宿豫区三校联考2024-2025学年八年级下学期3月月考语文试卷答案

一、积累与运用

1.(1)jiǎo;méi;礴;穆

(2)D

(3)将 “理解并感受” 改为 “感受并理解”。

2.①如三月兮

②微君之躬

③黄发垂髫

④如鸣珮环

⑤气蒸云梦泽

⑥波撼岳阳城

⑦王勃

⑧海内存知己

⑨天涯若比邻

⑩母亲延安就在这里

3.(1)衣:将穿过一年但还能穿的衣服捐赠或改造后继续穿;行:选择乘坐公共交通工具或骑自行车上下学 。

(2)1)离开教室时,随手关闭电灯、电扇等电器设备;2)合理设置空调温度,夏季不低于 26℃,冬季不高于 20℃;3)减少使用不必要的电器,如非必要不开电视等 。

(3)不赞同。“低碳生活” 与每个人息息相关,每个人的行为都会对环境产生影响。比如我们日常出行选择绿色交通方式,随手关灯等,积少成多,就能为 “低碳生活” 做出贡献。而且政府和专家的政策、研究也需要民众配合才能更好地推行,所以我们每个人都应积极参与 “低碳生活” 。

二、阅读与理解

4.①详细 ②竟然 ③书信 ④收集

5. 东坡先生谪居儋耳 / 置家罗浮之下 / 独与幼子过负担渡海

6.(1)(他们)问现在是什么朝代,竟然不知道有汉朝,更不必说魏朝和晋朝了。

(2)(苏轼)唯独喜欢写诗,(他的诗)精深华妙,没有老年人衰弱疲惫的气息。

7.①陶渊明的诗 “质而实绮,癯而实腴”,艺术水平高,许多诗人都比不上;②陶渊明为人率真,如实讲述自己因家境贫困、性格刚直而半生游走,还让孩子受饥寒的经历,苏轼对此深有感触;③苏轼半生为官却触犯世患,佩服陶渊明能早早看透,想在晚年效仿他 。

8. “此人一一为具言所闻,皆叹惋” 一句语言质朴平实,没有过多修饰,这体现了 “质”;但简单的叙述中,蕴含着桃花源人对外面世界朝代更替、社会动荡的感慨,情感丰富深刻,又体现了 “绮” 。

9. 相同点:都描绘了和谐、安宁的生活场景。《浣溪沙》中 “照日深红暖见鱼,连溪绿暗晚藏乌。黄童白叟聚睢盱” 展现了乡村生活的和乐;《桃花源诗》中 “相命肆农耕,日入从所憩。桑竹垂馀荫,菽稷随时艺” 描绘了桃花源中人们安居乐业的景象 。

不同点:《桃花源诗》构建的是一个与世隔绝的理想社会;《浣溪沙》则是对现实中乡村生活场景的描写 。

10.B

11. 材料一运用排比的修辞手法,如 “每一个舞姿都充满了力量。每一个舞姿都呼呼作响。每一个舞姿都是光和影的匆匆变幻。每一个舞姿都使人战栗在浓烈的艺术享受中”,增强语势,强调了安塞腰鼓的力量美、声音美和变幻美,展现其魅力;从语言上,“呼呼作响”“叹为观止” 等词语生动形象地写出了安塞腰鼓给人的震撼 。

12. “相传” 表明所讲述的内容是传说,并非确凿史实,体现了说明文语言的准确性;同时增添了鼓起源故事的神秘色彩,引发读者兴趣 。

13.①可以。“一鼓作气,再而衰,三而竭” 体现了鼓在军事行动中鼓舞士气的作用,与材料二第③段中 “击鼓其镗,踊跃用兵” 说明鼓在军事方面的用途相契合 。

②不可以。“窈窕淑女,钟鼓乐之” 中的鼓侧重于表达用鼓来使女子快乐,是用于男女情感方面,与第③段中鼓在军事、祭祀、歌舞欢娱方面的用途不符 。

③可以。“箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存” 体现了鼓在乡村祭祀活动(春社)中的使用,符合第③段中鼓用于祭祀的用途 。

14.①传承传统技艺,如传承各类鼓的制作和演奏技艺,让古老的鼓文化得以延续;②创新文化形式,利用数字技术将传统文化数字化,如制作鼓文化相关的数字音乐、动画等,增强其传播力;③结合生活实际,在传统节日、庆典中融入传统文化元素,像春节时打鼓庆祝,让传统文化融入日常生活;④加强文化教育,在学校开展传统文化课程,让学生了解鼓文化等传统文化的内涵 。

15.A:衰败时期;B:坚固高大;C:抵御土匪,守护家园

16. 运用描写和抒情的表达方式。“悄悄地蹲下来,坐在地上,半坐半卧” 等描写,生动形象地写出了楼台倒塌时的状态;“得到彻底的休息”“非常果断而又自爱” 等语句,表达了作者对楼台倒塌的惋惜与感慨 。

17.B

18. “高高拔起的意象”“自己的楼阁” 承载着作者对外祖母、舅舅以及童年生活的怀念;它们象征着作者对家族精神的坚守,激发作者对未来美好生活的向往;同时,与国家抗战背景相结合,表达了作者渴望像舅舅一样为国家贡献力量,重建家园的心愿,使情感从个人延伸到家国情怀 。

19.A:《< 史记 >〈汉书〉第九》;B:《诗第十二》;C:《说文解字第一》

20.《经典常谈》让我明白经典是中华文化的瑰宝。在成长中,我们要多读经典,从经典中汲取智慧,提升自身素养;并且要传承经典文化,让它在新时代焕发光彩 。

21. 朱自清在《经典常谈》中提到,《诗经》是我国最早的诗歌总集,内容丰富,反映了当时社会生活的方方面面,如劳动、爱情、战争等。通过深入阅读《诗经》,可以了解古代社会风貌,感受古人的情感世界;《诗经》在文学上具有重要地位,其赋、比、兴的表现手法对后世文学影响深远,深入阅读有助于提高文学素养 。

四、写作与表达

22.略(作文按照记叙文的写作要求,紧扣 “再也没有” 的主题,通过具体事例,展现情感变化,表达对过去人、事、物的怀念等情感,字数不少于 600 字 。)

第 7页/共 7页

同课章节目录