22 为中华之崛起而读书 课件(共46张PPT)

文档属性

| 名称 | 22 为中华之崛起而读书 课件(共46张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 40.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-19 16:02:18 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

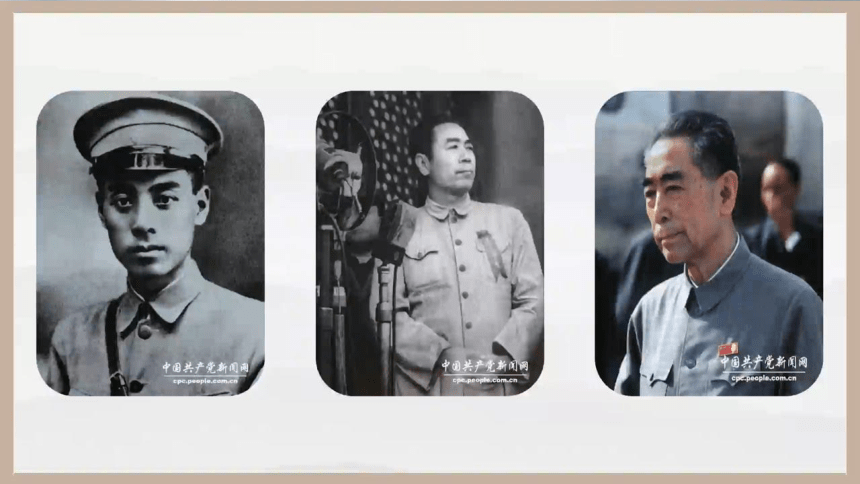

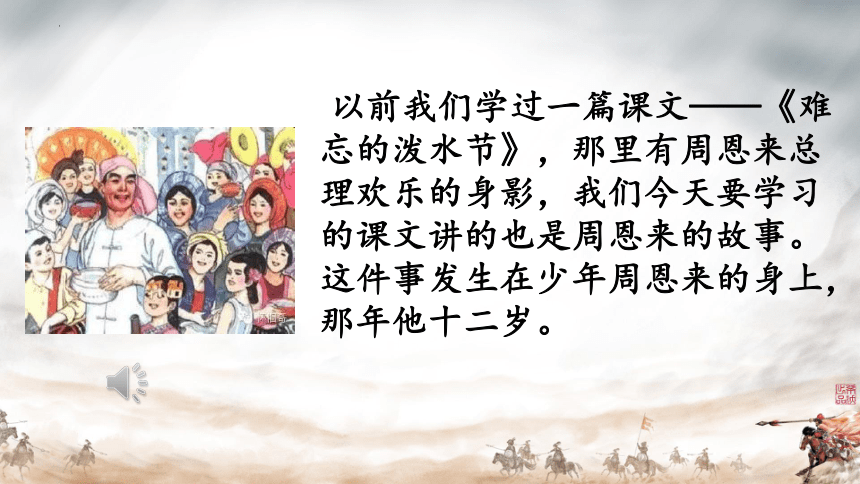

以前我们学过一篇课文——《难忘的泼水节》,那里有周恩来总理欢乐的身影,我们今天要学习的课文讲的也是周恩来的故事。这件事发生在少年周恩来的身上,那年他十二岁。

为中华崛起而读书

中国

为了中国的振兴而读书。

突起,兴起、振兴

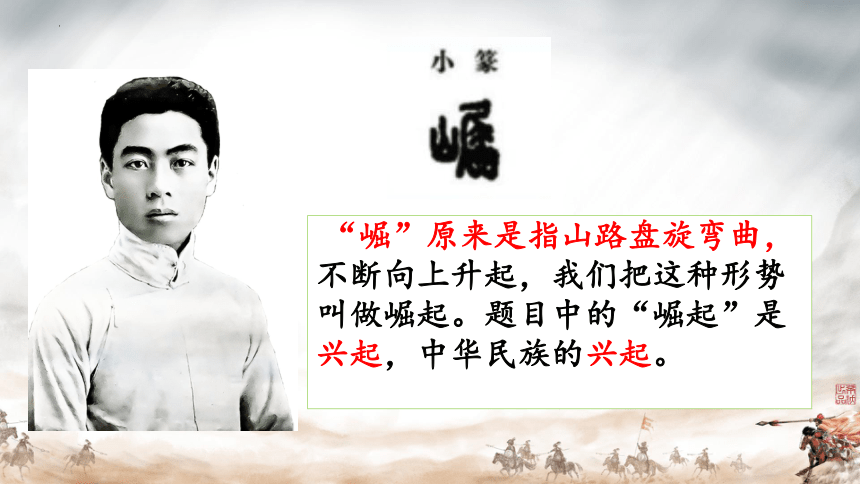

“崛”原来是指山路盘旋弯曲,不断向上升起,我们把这种形势叫做崛起。题目中的“崛起”是兴起,中华民族的兴起。

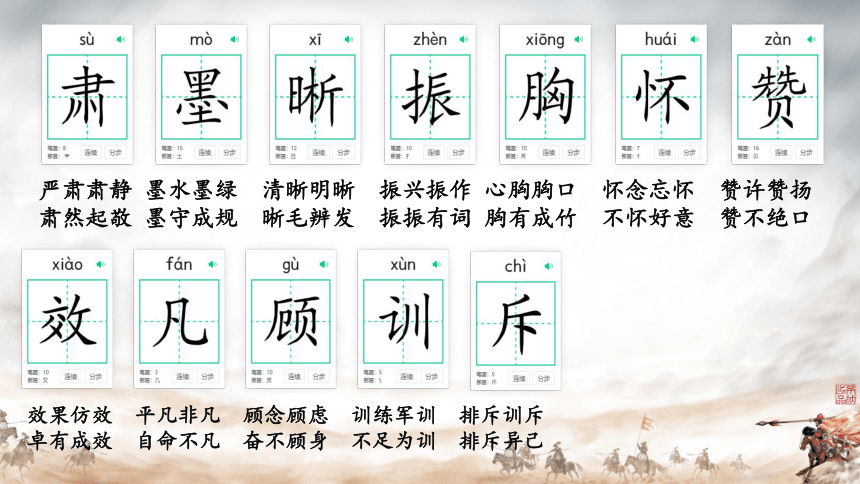

赞

胸

魏

效

崛

晰

肃

惑

斥

顾

惩

怀

默

训

难

凡

范

振

严肃肃静 墨水墨绿 清晰明晰 振兴振作 心胸胸口 怀念忘怀 赞许赞扬

肃然起敬 墨守成规 晰毛辨发 振振有词 胸有成竹 不怀好意 赞不绝口

效果仿效 平凡非凡 顾念顾虑 训练军训 排斥训斥

卓有成效 自命不凡 奋不顾身 不足为训 排斥异己

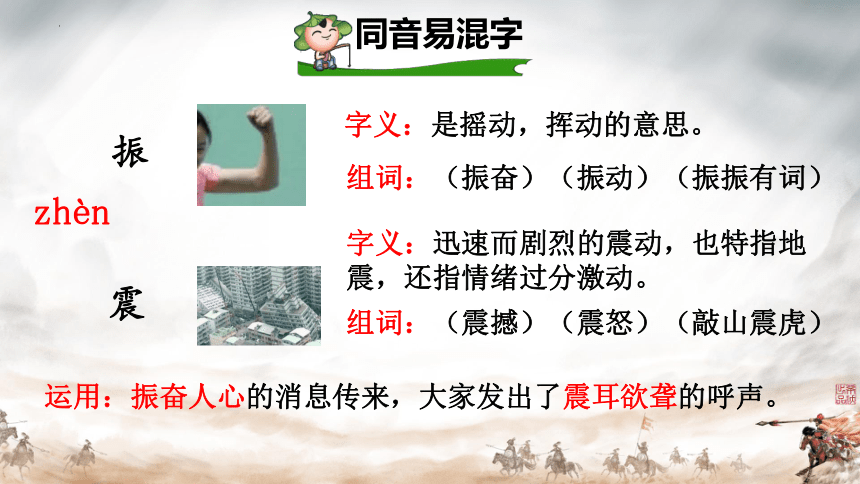

运用:振奋人心的消息传来,大家发出了震耳欲聋的呼声。

同音易混字

振

zhèn

震

字义:是摇动,挥动的意思。

组词:(振奋)(振动)(振振有词)

字义:迅速而剧烈的震动,也特指地震,还指情绪过分激动。

组词:(震撼)(震怒)(敲山震虎)

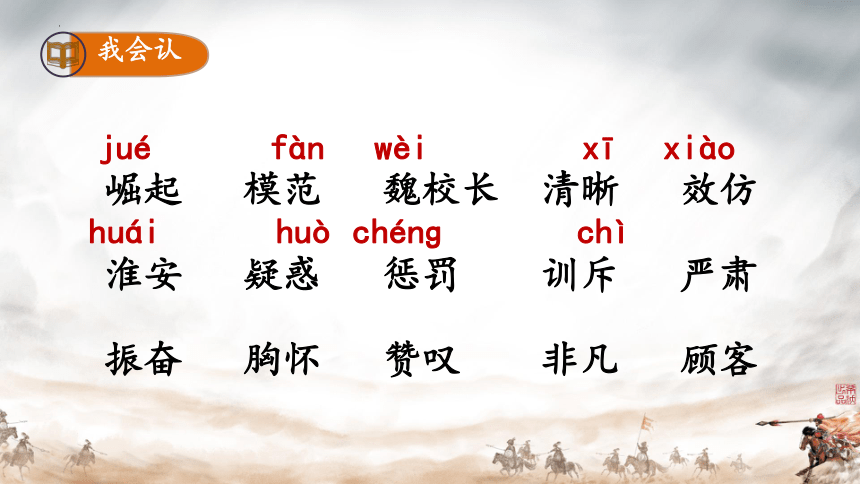

崛起 模范 魏校长 清晰 效仿

淮安 疑惑 惩罚 训斥 严肃

振奋 胸怀 赞叹 非凡 顾客

wèi

xī

xiào

huò

chì

huái

chénɡ

我会认

jué

fàn

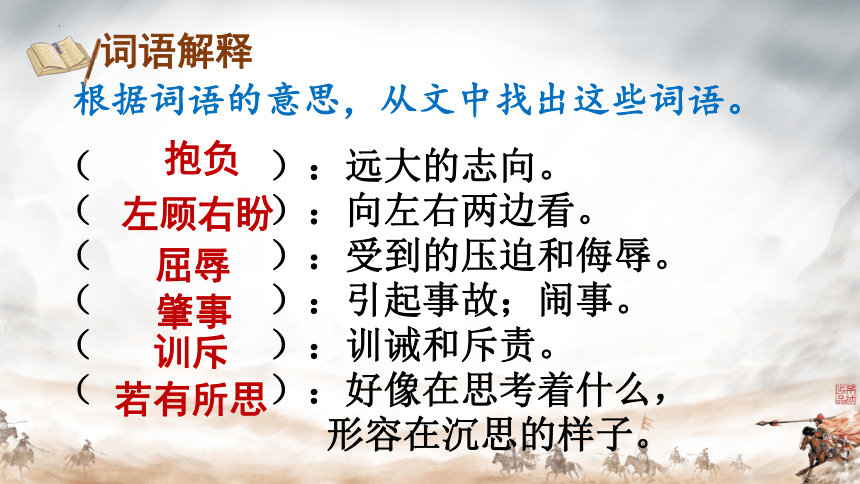

根据词语的意思,从文中找出这些词语。

( ):远大的志向。

( ):向左右两边看。

( ):受到的压迫和侮辱。

( ):引起事故;闹事。

( ):训诫和斥责。

( ):好像在思考着什么,

形容在沉思的样子。

抱负

左顾右盼

屈辱

肇事

训斥

词语解释

若有所思

指努力提高自己的品德修养所上的课。

修身课

光耀门楣:

指做官出人头地,使家里人沾光。

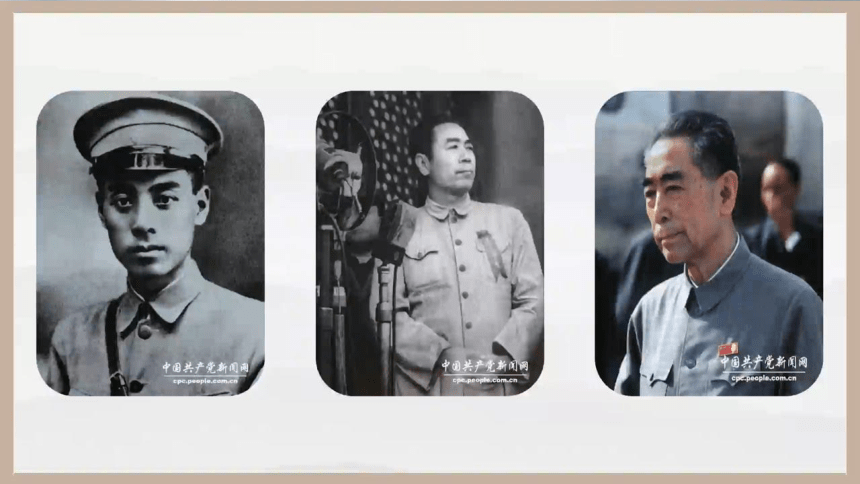

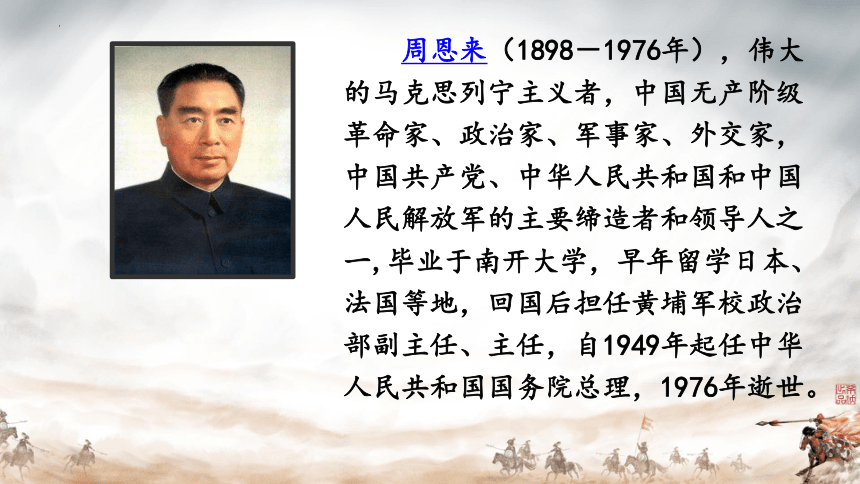

周恩来(1898-1976年),伟大的马克思列宁主义者,中国无产阶级革命家、政治家、军事家、外交家,中国共产党、中华人民共和国和中国人民解放军的主要缔造者和领导人之一,毕业于南开大学,早年留学日本、法国等地,回国后担任黄埔军校政治部副主任、主任,自1949年起任中华人民共和国国务院总理,1976年逝世。

为中华之崛起而读书

立志“振兴中华”

耳闻“中华不振”

目睹“中华不振”

疑惑不解

切身体会

当效此生

刚到沈阳,疑惑不解

修身课上,立志读书

外出游逛,目睹惨状

新学年开始

少年

周恩来

修身课

魏校长

十二岁那年

东北奉天

伯父

一个星期天

女人、中国巡警、围观中国人

被外国人占据的地方

课文主要内容概括小技巧:

用“之所以……是因为……”串联。

结果

原因

原因

主要人物+事件

把握主要内容的方法:

①抓住主要人物和事件;

②先概括几件事,再把几件事的内容连起来概括课文主要内容。

小 结

课文并不是按事情发展的先后顺序写的,

而是先写 再写 。

倒叙

结果

原因

崛起 奉命 模范 魏校长 严肃

门楣 清晰 振兴 胸怀 赞叹 效果 淮安 疑惑 非凡 左顾右盼轧过 惩处 肇事 训斥 安慰 屈辱

字词复习

第二课时

新学年开始了,修身课上,奉天东关模范学校的魏校长向学生们提出了一个严肃的问题:“你们为什么而读书?”

同学们是怎么回答的?

“为光耀门楣而读书。”

“为明理而读书。”

“为家父而读书。”

门户上的横木。旧时富贵家门楣高大,因以“喻门第”。

有位同学一直默默地坐在那里,若有所思。魏校长注意到了,他打手势让大家安静下来,点名让那位同学回答。那位同学站了起来,清晰而坚定地回答道:

“为中华之崛起而读书!”

默默地

若有所思

清晰而

坚定地回答

“默默地”说明周恩来正在认真的思考,并不急于表明自己的观点,这和同学们的“踊跃”态度形成鲜明的对比。

“若有所思”好像在思考着什么。

“清晰而坚定地回答”可以体会周恩来绝不是出于一时冲动,而在此之前经过了认真充分的思考才立下的远大志向,他的志向异常坚定,以后也不会有丝毫动摇。

对比

满足个人的利益需求

将个人学习与民族振兴大业联系起来,为祖国的兴盛、民族的振兴而学习、奋斗。

魏校长听到周恩来的回答,有何反应?说明什么?

魏校长听了为之一振!他怎么也没想到,一个十二三岁的孩子,竟然有如此的抱负和胸怀!他睁大眼睛又追问了一句:“你再说一遍,为什么而读书?”

惊奇、惊喜

他怎么也没想到,一个十二三岁的孩子,竟然有如此的抱负和胸怀!

“你再说一遍,为什么而读书?”

进一步突出周恩来的志向远大。

魏校长听了,高兴地连声赞叹:“好哇!为中华之崛起,有志者当效此生!”

效仿

有志向的人就应该向周恩来学习,为中华之崛起而读书。

这位同学是谁呢?他就是周恩来,后来成为了中华人民共和国的第一任总理。

第10自然段在文中起什么作用?

设问句

追问身份

引起读者兴趣

揭示身份

为下文铺垫

一个十二三岁的孩子,为何有如此的抱负和胸怀呢?

在奉天上学的时候,伯父告诉他,奉天有些地方被外国人占据了,不要随便去玩,有事也要绕着走,免得惹出麻烦没有地方说理。

不要随便去玩

有事绕着走

没有地方说理

耳 闻

资料补充

租界:指帝国主义国家通过不平等条约,在中国强行取得的,供其在一定时期使用和管理的地区。如:天津租界地、上海租界地等。

少年周恩来疑惑不解,问道:“被外国人占据?为什么呢?”

“中华不振哪!”伯父叹了口气,没有再说什么。

十二岁的周恩来当然不能完全明白伯父的话,但是“中华不振”四个字和伯父沉郁的表情却让他难以忘怀。

激起少年人的好奇心,为下文的经历埋下伏笔。

一次对话

一个星期天,周恩来背着伯父,约了一个同学来到了被外国人占据的地方。这一带果真和别处大不相同:街道上热闹非凡,往来的大多是外国人。

“背着伯父”来到外国人占据的地方,这件事充分说明周恩来一心想看个究竟的好奇心和决心。

这一带果真和别处大不相同:街道上热闹非凡,往来的大多是外国人。

此地

别地

大不相同

热闹非凡

外国人居多

冷清萧条

中国人居多

同为中国土地,对比强烈

租界里面是什么样的呢?

到了这个地方,周恩来遇到了什么事情?

亲眼目睹中国人在中国的土地上却遭受了不公平待遇。

亲眼目睹中国人在中国的土地上却遭受了不公平待遇。

☆女人

☆中国巡警

☆围观者

被外国人占据

肇事者的横行

无辜受屈的被训斥

面对那位妇女的哭诉,中国巡警是怎样做的?围观的中国人是如何做的?为什么会这样?

女人:

哭诉

希望惩处外国人

中国巡警:

不惩处外国人

斥责那个女人

不敢得罪外国人

围观的中国人:

紧握着拳头

不敢怒、不敢言

为何会这样?

中华不振。

设想一下那位妇女可能在哭诉什么?

①亲人的无辜惨死——被轧死。

②外国人的嚣张。

③巡警的狗仗人势。

④正义得不到伸张。

感受国弱人民悲惨

结合课文内容说一说你对“中华不振”的理解。

中华民族贫穷落后,遭受帝国主义列强的侵略,人民遭受欺凌,敢怒不敢言。

中华不振就是我们总是被帝国主义列强欺负。

中华不振就是中国人受到委屈都没人管。

中华不振就是中国人不敢帮助中国人。

中华不振就是中国人在自己的国家里,生活很困难,而外国人却过得很好,还欺负人。

这件事对周恩来产生了怎样的影响?

真正体会到“中华不振”这四个字的沉重分量

深入思考拯救祖国和人民的办法

立下“为中华之崛起而读书”的远大志向

体会“中华不振”,探寻立志原因 人物 表现 周恩来的想法 心理活动

耳闻 伯父 叹气、没再说了

目睹 妇女 哭诉,指望中国巡警帮忙反招训斥

巡警 (不帮忙)训斥妇女 围观群众 握紧拳头,只能劝慰

为什么被占据

认为巡警肯定会帮忙

太气人了,为什么会这样

落后就要挨打

疑惑不解

切身体会

“为中华之崛起而读书!”

这句话在文中多次出现,有何表达效果?

起突出强调的作用,情感激昂充沛,表现了周恩来立志振兴中华的坚定信念和决心,照应了文章标题,突出了中心思想。

“中华不振”四个字和伯父沉郁的表情让周恩来难以忘怀。想一想少年时期的周恩来是一个怎样的孩子?

爱问问题

好奇心强

关心国家大事

热爱祖国

大江歌罢掉头东

周恩来

大江歌罢掉头东,

邃密群科济世穷。

面壁十年图破壁,

难酬蹈海亦英雄。

大江歌罢掉头东:“掉头东”,“掉”指船桨,表明义无反顾的抉择。表达了周恩来负笈东渡寻求真理的决心。

邃密群科济世穷:他到日本求学的目标,即细密地研究多门科学以拯救濒临绝境的中国。

面壁十年图破壁:像达摩面壁十年一样苦苦追求,专心致习,探求救国真理。

难酬蹈海亦英雄:如果最后无法达成自己的目标,就算投海也是英雄。

周恩来少年时立下志向读书救国,后来他想方设法要东渡日本求学,这首诗是他17岁去日本留学前写下的。

少年智则国智,少年富则国富;少年强则国强,少年独立则国独立;少年自由则国自由;少年进步则国进步;少年胜于欧洲,则国胜于欧洲;少年雄于地球,则国雄于地球。

——选自梁启超《少年中国说》

我的理想是:___________因为(举事例)____________________________________________

____________________________________ _我希望_____________________________________________

当一名医生

又一个的病人,我心里就无比羡慕、佩服。

我爸爸就是一名医生,每当我看见爸爸救治了一个

将来做一名救死扶伤的好医生,治好每一个病人。

小练笔:周恩来从小就立下了“为中华之崛起而读书”的伟大志向,想一想你的理想是什么,写一写。

作业

推荐阅读

这本书为读者再现了周恩来的人格魅力、政治智慧和军事才能。讲述了周总理一生都把自己置身于人民群众当中,与人民同甘共苦,时刻关心人民的衣食住行,吃穿冷暖,向人民倾注了全部的爱。

以前我们学过一篇课文——《难忘的泼水节》,那里有周恩来总理欢乐的身影,我们今天要学习的课文讲的也是周恩来的故事。这件事发生在少年周恩来的身上,那年他十二岁。

为中华崛起而读书

中国

为了中国的振兴而读书。

突起,兴起、振兴

“崛”原来是指山路盘旋弯曲,不断向上升起,我们把这种形势叫做崛起。题目中的“崛起”是兴起,中华民族的兴起。

赞

胸

魏

效

崛

晰

肃

惑

斥

顾

惩

怀

默

训

难

凡

范

振

严肃肃静 墨水墨绿 清晰明晰 振兴振作 心胸胸口 怀念忘怀 赞许赞扬

肃然起敬 墨守成规 晰毛辨发 振振有词 胸有成竹 不怀好意 赞不绝口

效果仿效 平凡非凡 顾念顾虑 训练军训 排斥训斥

卓有成效 自命不凡 奋不顾身 不足为训 排斥异己

运用:振奋人心的消息传来,大家发出了震耳欲聋的呼声。

同音易混字

振

zhèn

震

字义:是摇动,挥动的意思。

组词:(振奋)(振动)(振振有词)

字义:迅速而剧烈的震动,也特指地震,还指情绪过分激动。

组词:(震撼)(震怒)(敲山震虎)

崛起 模范 魏校长 清晰 效仿

淮安 疑惑 惩罚 训斥 严肃

振奋 胸怀 赞叹 非凡 顾客

wèi

xī

xiào

huò

chì

huái

chénɡ

我会认

jué

fàn

根据词语的意思,从文中找出这些词语。

( ):远大的志向。

( ):向左右两边看。

( ):受到的压迫和侮辱。

( ):引起事故;闹事。

( ):训诫和斥责。

( ):好像在思考着什么,

形容在沉思的样子。

抱负

左顾右盼

屈辱

肇事

训斥

词语解释

若有所思

指努力提高自己的品德修养所上的课。

修身课

光耀门楣:

指做官出人头地,使家里人沾光。

周恩来(1898-1976年),伟大的马克思列宁主义者,中国无产阶级革命家、政治家、军事家、外交家,中国共产党、中华人民共和国和中国人民解放军的主要缔造者和领导人之一,毕业于南开大学,早年留学日本、法国等地,回国后担任黄埔军校政治部副主任、主任,自1949年起任中华人民共和国国务院总理,1976年逝世。

为中华之崛起而读书

立志“振兴中华”

耳闻“中华不振”

目睹“中华不振”

疑惑不解

切身体会

当效此生

刚到沈阳,疑惑不解

修身课上,立志读书

外出游逛,目睹惨状

新学年开始

少年

周恩来

修身课

魏校长

十二岁那年

东北奉天

伯父

一个星期天

女人、中国巡警、围观中国人

被外国人占据的地方

课文主要内容概括小技巧:

用“之所以……是因为……”串联。

结果

原因

原因

主要人物+事件

把握主要内容的方法:

①抓住主要人物和事件;

②先概括几件事,再把几件事的内容连起来概括课文主要内容。

小 结

课文并不是按事情发展的先后顺序写的,

而是先写 再写 。

倒叙

结果

原因

崛起 奉命 模范 魏校长 严肃

门楣 清晰 振兴 胸怀 赞叹 效果 淮安 疑惑 非凡 左顾右盼轧过 惩处 肇事 训斥 安慰 屈辱

字词复习

第二课时

新学年开始了,修身课上,奉天东关模范学校的魏校长向学生们提出了一个严肃的问题:“你们为什么而读书?”

同学们是怎么回答的?

“为光耀门楣而读书。”

“为明理而读书。”

“为家父而读书。”

门户上的横木。旧时富贵家门楣高大,因以“喻门第”。

有位同学一直默默地坐在那里,若有所思。魏校长注意到了,他打手势让大家安静下来,点名让那位同学回答。那位同学站了起来,清晰而坚定地回答道:

“为中华之崛起而读书!”

默默地

若有所思

清晰而

坚定地回答

“默默地”说明周恩来正在认真的思考,并不急于表明自己的观点,这和同学们的“踊跃”态度形成鲜明的对比。

“若有所思”好像在思考着什么。

“清晰而坚定地回答”可以体会周恩来绝不是出于一时冲动,而在此之前经过了认真充分的思考才立下的远大志向,他的志向异常坚定,以后也不会有丝毫动摇。

对比

满足个人的利益需求

将个人学习与民族振兴大业联系起来,为祖国的兴盛、民族的振兴而学习、奋斗。

魏校长听到周恩来的回答,有何反应?说明什么?

魏校长听了为之一振!他怎么也没想到,一个十二三岁的孩子,竟然有如此的抱负和胸怀!他睁大眼睛又追问了一句:“你再说一遍,为什么而读书?”

惊奇、惊喜

他怎么也没想到,一个十二三岁的孩子,竟然有如此的抱负和胸怀!

“你再说一遍,为什么而读书?”

进一步突出周恩来的志向远大。

魏校长听了,高兴地连声赞叹:“好哇!为中华之崛起,有志者当效此生!”

效仿

有志向的人就应该向周恩来学习,为中华之崛起而读书。

这位同学是谁呢?他就是周恩来,后来成为了中华人民共和国的第一任总理。

第10自然段在文中起什么作用?

设问句

追问身份

引起读者兴趣

揭示身份

为下文铺垫

一个十二三岁的孩子,为何有如此的抱负和胸怀呢?

在奉天上学的时候,伯父告诉他,奉天有些地方被外国人占据了,不要随便去玩,有事也要绕着走,免得惹出麻烦没有地方说理。

不要随便去玩

有事绕着走

没有地方说理

耳 闻

资料补充

租界:指帝国主义国家通过不平等条约,在中国强行取得的,供其在一定时期使用和管理的地区。如:天津租界地、上海租界地等。

少年周恩来疑惑不解,问道:“被外国人占据?为什么呢?”

“中华不振哪!”伯父叹了口气,没有再说什么。

十二岁的周恩来当然不能完全明白伯父的话,但是“中华不振”四个字和伯父沉郁的表情却让他难以忘怀。

激起少年人的好奇心,为下文的经历埋下伏笔。

一次对话

一个星期天,周恩来背着伯父,约了一个同学来到了被外国人占据的地方。这一带果真和别处大不相同:街道上热闹非凡,往来的大多是外国人。

“背着伯父”来到外国人占据的地方,这件事充分说明周恩来一心想看个究竟的好奇心和决心。

这一带果真和别处大不相同:街道上热闹非凡,往来的大多是外国人。

此地

别地

大不相同

热闹非凡

外国人居多

冷清萧条

中国人居多

同为中国土地,对比强烈

租界里面是什么样的呢?

到了这个地方,周恩来遇到了什么事情?

亲眼目睹中国人在中国的土地上却遭受了不公平待遇。

亲眼目睹中国人在中国的土地上却遭受了不公平待遇。

☆女人

☆中国巡警

☆围观者

被外国人占据

肇事者的横行

无辜受屈的被训斥

面对那位妇女的哭诉,中国巡警是怎样做的?围观的中国人是如何做的?为什么会这样?

女人:

哭诉

希望惩处外国人

中国巡警:

不惩处外国人

斥责那个女人

不敢得罪外国人

围观的中国人:

紧握着拳头

不敢怒、不敢言

为何会这样?

中华不振。

设想一下那位妇女可能在哭诉什么?

①亲人的无辜惨死——被轧死。

②外国人的嚣张。

③巡警的狗仗人势。

④正义得不到伸张。

感受国弱人民悲惨

结合课文内容说一说你对“中华不振”的理解。

中华民族贫穷落后,遭受帝国主义列强的侵略,人民遭受欺凌,敢怒不敢言。

中华不振就是我们总是被帝国主义列强欺负。

中华不振就是中国人受到委屈都没人管。

中华不振就是中国人不敢帮助中国人。

中华不振就是中国人在自己的国家里,生活很困难,而外国人却过得很好,还欺负人。

这件事对周恩来产生了怎样的影响?

真正体会到“中华不振”这四个字的沉重分量

深入思考拯救祖国和人民的办法

立下“为中华之崛起而读书”的远大志向

体会“中华不振”,探寻立志原因 人物 表现 周恩来的想法 心理活动

耳闻 伯父 叹气、没再说了

目睹 妇女 哭诉,指望中国巡警帮忙反招训斥

巡警 (不帮忙)训斥妇女 围观群众 握紧拳头,只能劝慰

为什么被占据

认为巡警肯定会帮忙

太气人了,为什么会这样

落后就要挨打

疑惑不解

切身体会

“为中华之崛起而读书!”

这句话在文中多次出现,有何表达效果?

起突出强调的作用,情感激昂充沛,表现了周恩来立志振兴中华的坚定信念和决心,照应了文章标题,突出了中心思想。

“中华不振”四个字和伯父沉郁的表情让周恩来难以忘怀。想一想少年时期的周恩来是一个怎样的孩子?

爱问问题

好奇心强

关心国家大事

热爱祖国

大江歌罢掉头东

周恩来

大江歌罢掉头东,

邃密群科济世穷。

面壁十年图破壁,

难酬蹈海亦英雄。

大江歌罢掉头东:“掉头东”,“掉”指船桨,表明义无反顾的抉择。表达了周恩来负笈东渡寻求真理的决心。

邃密群科济世穷:他到日本求学的目标,即细密地研究多门科学以拯救濒临绝境的中国。

面壁十年图破壁:像达摩面壁十年一样苦苦追求,专心致习,探求救国真理。

难酬蹈海亦英雄:如果最后无法达成自己的目标,就算投海也是英雄。

周恩来少年时立下志向读书救国,后来他想方设法要东渡日本求学,这首诗是他17岁去日本留学前写下的。

少年智则国智,少年富则国富;少年强则国强,少年独立则国独立;少年自由则国自由;少年进步则国进步;少年胜于欧洲,则国胜于欧洲;少年雄于地球,则国雄于地球。

——选自梁启超《少年中国说》

我的理想是:___________因为(举事例)____________________________________________

____________________________________ _我希望_____________________________________________

当一名医生

又一个的病人,我心里就无比羡慕、佩服。

我爸爸就是一名医生,每当我看见爸爸救治了一个

将来做一名救死扶伤的好医生,治好每一个病人。

小练笔:周恩来从小就立下了“为中华之崛起而读书”的伟大志向,想一想你的理想是什么,写一写。

作业

推荐阅读

这本书为读者再现了周恩来的人格魅力、政治智慧和军事才能。讲述了周总理一生都把自己置身于人民群众当中,与人民同甘共苦,时刻关心人民的衣食住行,吃穿冷暖,向人民倾注了全部的爱。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地