9.2《项脊轩志》课件(共53张PPT)

文档属性

| 名称 | 9.2《项脊轩志》课件(共53张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 27.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共53张PPT)

归有光

导 入

刘禹锡的“陋室”

蒲松龄的“聊斋”

梁启超的“饮冰室”

鲁迅的“绿林书屋”

……

今天我们一起走进归有光的这间小小的书斋,听听他的光阴故事,学习这篇被称为“明文第一”的《项脊轩志》。

亮 标

1.了解作者生平及其作品的独特风格,疏通文意,理解文章内容

2.探究文章围绕“喜”和“悲”展开叙述,通过平常琐事表达内心深沉感情的写法

3.品析文章通过对日常生活进行细节描写的艺术特色

第一部分

知人论世

作者简介

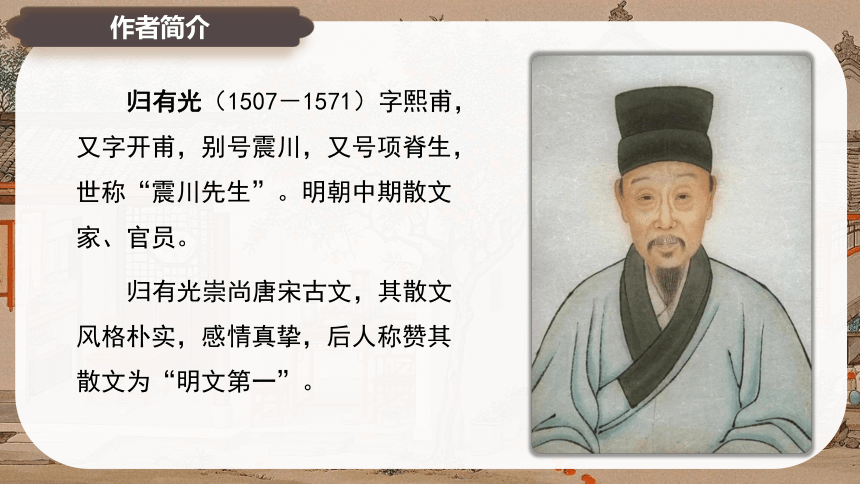

归有光(1507-1571)字熙甫,又字开甫,别号震川,又号项脊生,世称“震川先生”。明朝中期散文家、官员。

归有光崇尚唐宋古文,其散文风格朴实,感情真挚,后人称赞其散文为“明文第一”。

归有光虽仕途不得意,但他博览群书。他的散文源出于《史记》,取法于唐宋八大家,被誉为“明文第一”。

他的散文的特点是:

①即事抒情,真切感人。

②注重细节,刻画生动。

③篇幅短小,言简意赅。

④结构精巧,波折多变。

代表作有《项脊轩志》《先妣事略》《思子亭记》《寒花葬志》等。后人集其散文、诗歌成《震川先生集》。

项脊轩志

作者简介

归有光与王慎中、唐顺之、茅坤并称为“唐宋派”。此派崇尚唐宋古文,主张“文道合一”感情自然真挚。

作者简介

“唐宋派”散文

提倡“独出于胸臆”,强调真实感情。他的这种文风,发扬了唐宋的优良传统,后人把他和唐顺之、茅坤等人并称为“唐宋派”,而他的成就最高。

他的散文源出于《史记》,取法于唐宋八大家,归有光崇尚唐宋古文,其散文风格朴实,感情真挚,被誉为“明文第一”。

当时人称他为“今之欧阳修”。

其文风后人评价曰:“不事雕琢而自有风味。”

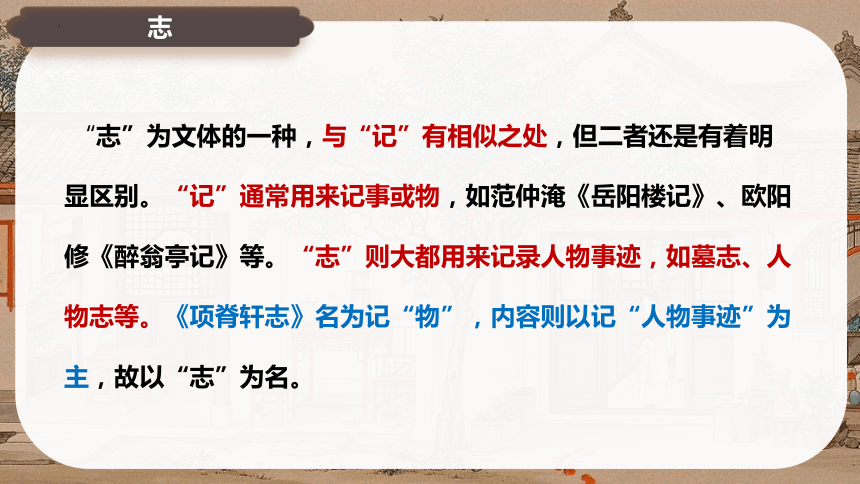

志

“志”为文体的一种,与“记”有相似之处,但二者还是有着明显区别。“记”通常用来记事或物,如范仲淹《岳阳楼记》、欧阳修《醉翁亭记》等。“志”则大都用来记录人物事迹,如墓志、人物志等。《项脊轩志》名为记“物”,内容则以记“人物事迹”为主,故以“志”为名。

写作背景

归家家族曾经一时兴旺,但是归有光的祖父和父亲都没有功名,做了一辈子平民百姓。母亲二十五岁时就丢下三子两女与世长辞,父亲是个穷县学生,家境急遽败落。也许就是这种困境,迫使年幼的归有光过早地懂得了人间忧难,开始奋发攻读。他追忆祖宗的荣耀,直面现实的惨淡,他不甘心家道中落,急切希望通过自己一人博取功名从而光宗耀祖,重振门庭。归有光久试不第,在家乡备受嘲讽与冷遇,使得他更加珍视家人的感情,但家族分崩离析。在这种隐痛之下,归有光创作了这篇散文。

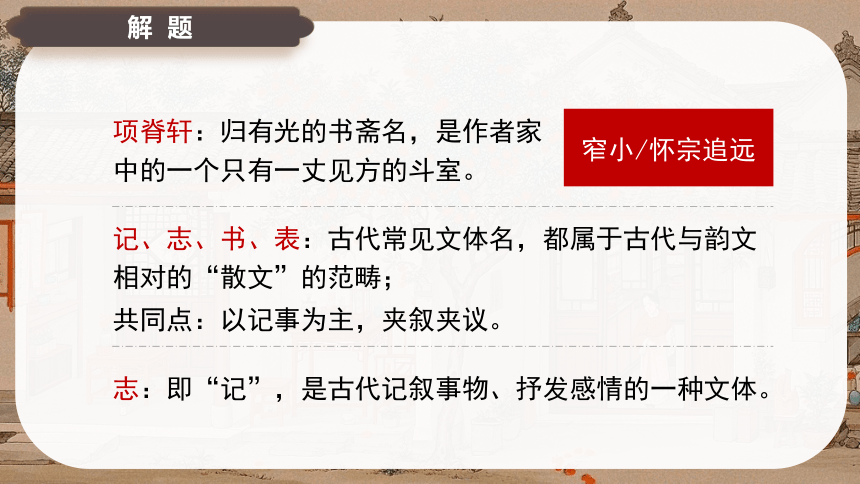

解 题

项脊轩:归有光的书斋名,是作者家中的一个只有一丈见方的斗室。

窄小/怀宗追远

记、志、书、表:古代常见文体名,都属于古代与韵文相对的“散文”的范畴;

共同点:以记事为主,夹叙夹议。

志:即“记”,是古代记叙事物、抒发感情的一种文体。

第二部分

初读课文

读准字音

轩 渗漉 修葺 垣墙

栏楯 偃仰 迨 异爨

阖门 长号 扃牖 象笏

呱呱 老妪 先妣 中闺

扉 兀坐 庖 栖于

啸歌 万籁 姊妹

xuān

lù

qì

yuán

dài

cuàn

yù

b

guī

fēi

gū

hé

hù

jiōng y u

sh n

y n

háo

wù

páo

qī

xiào

lài

zǐ

初读课文

本文的线索:一条是项脊轩的兴废变迁,一条是作者的思想感情变化。作者把经过选择的看似零散的材料集中到项脊轩里来,用这一小屋的历史把物境、人事和自己的所见、所闻、所感等等,有序地贯穿起来,用自己的思想感情把它们统摄起来,使这些本来互不关联的东西产生内部联系,使“形”“神”得到和谐统一。

文章前后两部分虽写于不同时期,时间跨度大,但形散神聚,前后格调一致,情感贯通,这是由于作者善于用线索将生活琐事串联起来。试分析本文有哪两条线索。

整体感知

一间老屋 项脊轩 借一阁以寄三世之遗迹。——清·梅曾亮

两种情感 喜

悲

三个女人 先妣

先大母

亡妻

四件琐事 诸父异爨

老妪忆母

追忆大母

回忆亡妻

1.段落大意。

第一段:写项脊轩修葺前后的不同风貌,表达自己对项脊轩的由衷热爱。

第二段:写项脊轩的变迁,分家离乱,思念亡母和祖母,表达作者对仕途坎坷的悲哀和对先祖母的愧疚。

第三段:写自己闭门苦读以及项脊轩四次遭火未焚的神奇。

第四段:补写婚后与项脊轩有关的一段生活,表现丧妻前后的欢乐与悲痛。

第五段:睹物思人,满腔惆怅,令人感叹不已。

整体感知

划分层次

第一部分:(第1段)写项脊轩修葺前后的不同,以“喜”贯穿。

第二部分:(第2-3段):写对家庭生活琐事的回忆,充满悲情。

第三部分:(第4-5段):补写项脊轩的变迁和逸事,表达对亡妻的悼念之情。

第三部分

文本研读

研读第一段

项脊轩,旧南阁子也。室仅方丈(一丈见方),可容一人居。百年老屋,尘泥渗漉(渗漏),雨泽下注;每(每一次,每当)移案(几案,桌子),顾(环顾四周)视无可置(挪置)者。又北向(向北,指坐南朝北),不能得(获得,得到)日,日过午已昏。余稍(稍微)为修葺(修补),使不上漏。前辟(开辟)四窗,垣墙周庭(四周围绕院子砌上墙),以当(抵挡)南日,日影反照,室始(才)洞然。又杂植兰桂竹木于庭,旧时栏楯(栏杆),亦遂增胜(美)。借书满架,偃仰(俯仰,这里指安居、休息)啸歌(长啸歌吟),冥然兀坐(静静地独自端坐),万籁(自然界的一切声响)有声,而庭阶寂寂,小鸟时来啄食,人至不去(离开)。三五(农历每月十五)之夜,明月半墙,桂影斑驳,风移影动,珊珊(树影摇动的样子)可爱。

译文:项脊轩,是过去的南阁楼。室内面积只有一丈见方,可以容纳一个人居住。这座百年老屋,(屋顶墙上的)泥土从上边漏下来,雨水也一直往下流;我每次动书桌,环视四周都没有可以安置桌案的地方。又屋子方位朝北,不能被阳光照到,一过了中午(屋内)就已昏暗。我稍稍修理了一下,使它不从上面漏土漏雨。向前开了四扇窗子,用矮墙在庭院周围环绕,用来挡住南面射来的日光,日光反射照耀,室内才明亮起来。又在庭院里随意地种上兰花、桂树、竹子等草木,往日的栏杆,也增加了新的光彩。家中的书摆满了书架,我仰头高声吟诵诗歌,有时又静静地独自端坐,听自然界各种各样的声音;庭院、台阶前静悄悄的,小鸟不时飞下来啄食,人走到它跟前也不离开。农历十五的夜晚,明月高悬,照亮半截墙壁,桂树的影子交杂错落,微风吹过影子摇动,可爱极了。

问题探究

1.你认为“兰”“桂”“竹”“小鸟”的象征意义是什么?

兰花、桂花:幽香清远,一枝在室,满屋飘香,象征高洁、清雅的品质;

竹子:“未曾出土先有节,纵使凌云仍虚心”,被喻为有气节的君子,象征坚贞、高风亮节、虚心向上。

小鸟:自由的小鸟表现了人与自然水乳交融、“天人合一”的和谐之美,寓意着作者追求天人合一的大朴之境。

修葺前 修葺后 感情

对 比

狭小

室仅方丈,可容一人居。每移案,顾视无可置者。

破旧

阴暗

百年老屋,尘泥渗漉,雨泽下注。

又北向,不能得日,日过午已昏。

稍为修葺,使不上漏。

前辟四窗,垣墙周庭,日影反照,室始洞然。

杂植兰桂,庭阶寂寂,明月半墙,桂影斑驳

不漏

明亮

幽雅

2.修葺前后的项脊轩分别是什么样子的?体现了作者什么样的感情?

景可爱,情可喜,情景交融

问题探究

研读第二段

然余居于此,多可喜,亦多可悲。先是(在此以前)庭中通南北为一。迨(等到)诸父异爨(分灶做饭,意思是分家),内外多置(设置)小门墙,往往而是(到处都是)。东犬西吠,客逾庖(越过厨房)而宴,鸡栖于厅。庭中始(开始)为(动词,插上)篱,已(不久后)为(动词,砌上)墙,凡再(两次)变矣。家有老妪,尝居于此。妪,先大母(去世的祖母)婢也,乳(喂奶、哺育)二世,先妣(去世的母亲)抚之甚厚。室西连于中闺(内室),先妣尝一至。妪每(经常,常常)谓余曰:“某所(处,地方),而(你的)母立于兹(这里)。”妪又曰:“汝姊在吾怀,呱呱(小孩的哭声)而(连词,表修饰)泣;娘以(介词,用)指叩门扉曰:‘儿寒乎?欲食乎?’吾从板外相(偏指一方,她)为应答。”语未毕,余泣,妪亦泣。

余自束发(古人成童之年,把头发束起来盘到头顶上)读书轩中,一日,大母过余曰:“吾儿,久不见若(你的)影,何竟日(一整天)默默在此,大类(很像)女郎也?”比(等到)去,以手阖(关闭)门,自语曰:“吾家读书久不效,儿之成,则(用于判断句表示肯定,相当于“就”)可待乎!”顷之(不久,不一会儿),持一象笏至,曰:“此吾祖太常公宣德间执此以朝(上朝),他日(某一天)汝当用之!”瞻顾(瞻视回顾)遗迹,如在昨日,令人长号不自禁。

研读第二段

译文:然而我住在这里,有许多值得高兴的事,也有许多悲伤的事。在这以前,庭院南北相通成为一体。等到伯父、叔父们分了家,室内外设置了许多小门,墙壁到处都是。分家后,狗把原住同一庭院的人当作陌生人,客人得越过厨房去吃饭,鸡在厅堂里栖息。庭院中开始是篱笆隔开,然后又砌成了墙,一共变了两次。家中有个老婆婆,曾经在这里居住过。这个老婆婆,是我已经去世的祖母的婢女,给两代人喂过奶,先母对她很好。房子的西边和内室相连,去世的母亲曾经来过这里。老婆婆常常对我说:“这个地方,你母亲曾经站在这里。”

老婆婆又说:“你姐姐在我怀中,呱呱地哭泣;你母亲用手指敲着房门说:‘孩子是冷呢,还是想吃东西呢?’我隔着门一一回答。”话还没有说完,我就哭起来,老婆婆也流下了眼泪。我从十五岁起就在轩内读书,有一天,祖母来看我,说:“我的孩子,好久没有见到你的身影了,为什么整天默默地呆在这里,很像个女孩子呀?”等到离开时,用手关上门,自言自语地说:“我家祖祖辈辈都读书,长期以来却没有成就功名,这孩子取得成就,指日可待了!”不一会,拿着一个象笏过来,说:“这是我的祖父太常公宣德年间拿着去朝见皇帝用的,以后你一定会用到它!”瞻仰回顾旧日事物,就像发生在昨天一样,让人忍不住放声大哭。

古代文化常识

襁褓:未满周岁的婴儿 孩提:两三岁的儿童

总角 垂髫:幼年的儿童 豆蔻年华:十三岁的少女

及笄jī :十五岁的少女(女子成年) 束发:男子十五岁

加冠,弱冠:男子刚成年20岁 而立之年:男子30岁

不惑:男子40岁 知命,知天命,半百,知非之年:五十岁

花甲:六十 耆qí:六十岁以上

古稀:七十岁

耋dié :七十到八十岁 耄mào :八十岁到九十岁

期颐: 一百岁

悲

庭中始为篱,已为墙,凡再变矣(分家)

异爨—— 家境没落之悲

语未毕,余泣,妪亦泣

思亲之悲,伤逝之痛

令人长号不自禁

自伤身世,始终不遇的愧疚

情感表达极有层次

由内向转为外露

由沉稳渐趋强烈

1.本段主要抒发了作者哪些悲情?本段抒情有何特点?

从客观的记述中寄予深长的感叹

情动于中,有泪无声,含蓄而有节制

情如汹涌的潮水,直泻而出,完全失控

人事变迁、

世事沧桑之慨

问题探究

三世变迁

2.作者主要写了祖辈、父辈和己辈三世怎样的变迁?抒发了什么感情?

祖辈

父辈

己辈

此(象笏)吾祖太常公宣德间执此以朝

吾家读书久不效;迨诸父异爨

余自束发读书轩中;则可待乎。

1、对家族往昔荣光的追忆;

2、对家族分崩离析却无力挽回的无奈与悲凉;

3、对振兴家族的期望与奋发。

问题探究

人物 人物表现(细节描写) 人物形象 感情

先妣

先大母

“儿寒乎?欲食乎?”

“何竟日默默在此,大类女郎也?”“……他日汝当用之!”

问寒问饥,关爱子女,温婉慈母形象

疼惜关爱孙子;

期望孙子功成名就

思念

悲痛

3.根据细节描写,分先妣和先大母的形象。抒发了作者什么感情?

问题探究

4.“然余居于此,多可喜,亦多可悲。”这一句从文章的结构上说起什么作用?具体写了哪些细节?

由喜而悲,转为怀旧。

这句从文章结构上说,承上启下,是文眼,统领着全文。

问题探究

“喜”在何处呢?

借书满架,

偃仰啸歌,

冥然兀坐。

好学

醉于书香

善思

怡然自得

环境之可喜(修葺项脊轩)

景色之可喜(明月半墙,桂影斑驳)

读书之可喜

问题探究

研读第三段

轩东故尝为厨,人往,从轩前过。余扃牖(关上窗户)而居,久之,能以足音辨人。轩凡四遭火(遭受四次火灾),得不焚,殆(恐怕,可能)有神护者。

译文:项脊轩的东边曾经是厨房,人们到那里去,必须从轩前经过。我关着窗子住在里面,时间长了,能够根据脚步声辨别是谁。项脊轩一共遭过四次火灾,能够不被焚毁,大概是有神灵在保护着吧。

1.第三段讲了什么内容?有什么作用?

自己闭门苦读

四次遭火未焚

补叙,用极富生活实感的琐事写出作者的生活体验,与第一段呼应,进一步表达作者对人、对老屋的深厚感情。

问题探究

研读第四段

余既为此志,后五年,吾妻来归(嫁到我家来。归,旧时指女子出嫁),时至轩中,从余问古事,或凭几(小或矮的桌子)学书(写字)。吾妻归宁(出嫁的女子回娘家省亲),述诸小妹语曰:“闻姊家有阁子,且何谓阁子也?”其后六年,吾妻死,室坏不修。其后二年,余久卧病无聊,乃使人复葺南阁子,其制(形制,规制)稍异于前。然自后余多在外,不常居。

译文:我作了这篇文章之后,过了五年,我的妻子嫁到我家来,她时常来到轩中,向我问一些旧时的事情,有时伏在桌旁学写字。我妻子回娘家探亲,回来转述她的小妹妹们的话说:“听说姐姐家有个小阁楼,那么,什么叫小阁楼呢?”这以后六年,我的妻子去世,项脊轩破败没有整修。又过了两年,我很长时间生病卧床没有什么(精神上的)寄托,就派人再次修缮南阁子,格局跟过去稍有不同。然而这之后我多在外边,不常住在这里。

正所谓“不言情而情无限,言有尽而意无穷”!归有光以一棵枇杷树作结,却写出了足以令人动容的悲哀,成为了一个经典的结尾。

悼念亡妻

问题探究

研读第五段

庭有枇杷树,吾妻死之年所手(名词作状语,亲手)植也,今已亭亭(直立的样子)如盖(伞盖)矣。

译文:庭院中有一株枇杷树,是我妻子去世那年她亲手种的,如今已经高高挺立着,枝叶繁茂像伞一样了。

借庭树写对亡妻的怀念之情。

第4—5段

时至轩中,从余问古事,或凭几学书。

吾妻归宁,述诸小妹语曰:“闻姊家有阁子,且何谓阁子也?”

生前

庭有枇杷树……今已亭亭如盖矣。

死后

室坏不修。

乐

余久卧病。

悲

悲

①暗示时光流逝。“吾妻死之年所手植”“今已”表明时光在推移,静物发生了变化。

②借物抒情,融情于景,抒发睹物思人,物是人非的感伤。作者看到树,自然想到种树之人,想到妻子的音容笑貌,如今物犹在,人已去。作者明写树,实则借物抒情,化无形的相思为有形之物,寄托了对亡妻深深的怀念之情。

③以景结情。只说树在生长,不说人在思念,不言情而情无限,言有尽而意无穷。

1、分析结尾“庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣。”的妙处。

问题探究

2.文中选取了哪些细节来显现家道中落的悲伤?

(1)东犬西吠,客逾庖而宴,鸡栖于厅。

这三个短句的镜头感很强,把分家后的混乱嘈杂,疏远陌生,家道中落表现得淋漓尽致,表现出作者的悲伤与无奈。

(2)庭中始为篱,已为墙,凡再变矣。

从“篱”到“墙”,空心柔软到实心坚硬,反映出家人的疏远与隔膜,充满了人世的沧桑感;句尾的“矣”字,像一声叹息,无限唏嘘。

真实感人的细节描写

一悲:家道中落

问题探究

语未毕,余泣,妪亦泣。(母亲早逝,记忆模糊,转述思念)

瞻顾遗迹,如在昨日,令人长号不自禁。(祖母抚养长大,刚去世不久,亲历辜负遗憾)

对比变化:妻子亲手栽种的树长大了,现在为亭亭如盖的树,而那个亭亭玉立的人不在了。睹物思人,不言情而情无限,没有宣之于口的深情与思念。成熟克制的平淡叙述中隐藏的是内心的痛苦。

纵观全文,请分析作者对祖母、母亲、妻子的情感有何差异?

问题探究

1、善于选取生活中的琐事,表现人物的音容笑貌,寄托深情。

2、善于利用细节描写。

3、语言委婉含蓄,清新淡雅,感情浓郁真挚。

1. 善于选取生活中的琐事,表现人物的音容笑貌,寄托深情。

——扣扉问食

母亲

——慈爱

祖母

——至轩过余

——怜爱、期望

亡妻

——凭几学书

归宁妹语

——恩爱

怀念往昔思念亲人

2、善于利用细节描写。

3. 语言委婉含蓄,清新淡雅,感情浓郁真挚。

4. 结构严谨、文脉贯通。

项脊轩志

项脊轩修葺前后之变化

写景

项脊轩的变迁

诸父分家

老妪忆母

怀念大母

补记婚后生活

叙事、写景

喜

喜

悲

悲

抒情手法

前后对比

细节描写

直抒胸臆

以乐衬哀

借景抒情

第四部分

知识拓展

书斋雅趣

1、陋室 唐代诗人刘禹锡 寓意:表现自己高洁的志向和安贫乐道的情趣。

2、老学庵 南宋诗人陆游 寓意:表达了诗人活到老,学到老,生命不息,学而不止的精神。

书斋雅趣

3、七录斋 明朝著名文学家张溥 寓意:表现了诗人酷爱读书、乐于学习的精神。

4.相传,在创作《聊斋志异》时,为搜集素材蒲松龄常设烟、茶在路边,过路人只须到此讲讲故事、传闻,或聊聊天,便可免费享用。一旦听到有用的“材料”,蒲松龄就回去整理成文,因此他的书屋名便取名为“聊斋”。

书斋雅趣

5.饮冰室

梁启超的书斋名。“饮冰”出自《庄子》“今吾朝受命而夕饮冰,我其内热”。意喻自己忧国忧民之“热”,饮冰方能“消暑”。

6.求阙斋

曾国藩自书其书舍,阙者,缺也。“求阙”之义:一“求阙于他事,求全于堂上”;不求事事完美,只求事事尽力。二是取盈则必亏之意,表达以盈满为戒。

课堂总结

作者通过对项脊轩前后变化的记述,写出了对于它的亲切感情,也写出了对于亲人的深沉怀念。作者对项脊轩的无限眷恋的感情,是贯穿全文的一条线索。由状物而怀人而抒情,三者融为一体,做到了形散神不散,这是本篇组织材料、安排结构的一大特点。

结 束

归有光

导 入

刘禹锡的“陋室”

蒲松龄的“聊斋”

梁启超的“饮冰室”

鲁迅的“绿林书屋”

……

今天我们一起走进归有光的这间小小的书斋,听听他的光阴故事,学习这篇被称为“明文第一”的《项脊轩志》。

亮 标

1.了解作者生平及其作品的独特风格,疏通文意,理解文章内容

2.探究文章围绕“喜”和“悲”展开叙述,通过平常琐事表达内心深沉感情的写法

3.品析文章通过对日常生活进行细节描写的艺术特色

第一部分

知人论世

作者简介

归有光(1507-1571)字熙甫,又字开甫,别号震川,又号项脊生,世称“震川先生”。明朝中期散文家、官员。

归有光崇尚唐宋古文,其散文风格朴实,感情真挚,后人称赞其散文为“明文第一”。

归有光虽仕途不得意,但他博览群书。他的散文源出于《史记》,取法于唐宋八大家,被誉为“明文第一”。

他的散文的特点是:

①即事抒情,真切感人。

②注重细节,刻画生动。

③篇幅短小,言简意赅。

④结构精巧,波折多变。

代表作有《项脊轩志》《先妣事略》《思子亭记》《寒花葬志》等。后人集其散文、诗歌成《震川先生集》。

项脊轩志

作者简介

归有光与王慎中、唐顺之、茅坤并称为“唐宋派”。此派崇尚唐宋古文,主张“文道合一”感情自然真挚。

作者简介

“唐宋派”散文

提倡“独出于胸臆”,强调真实感情。他的这种文风,发扬了唐宋的优良传统,后人把他和唐顺之、茅坤等人并称为“唐宋派”,而他的成就最高。

他的散文源出于《史记》,取法于唐宋八大家,归有光崇尚唐宋古文,其散文风格朴实,感情真挚,被誉为“明文第一”。

当时人称他为“今之欧阳修”。

其文风后人评价曰:“不事雕琢而自有风味。”

志

“志”为文体的一种,与“记”有相似之处,但二者还是有着明显区别。“记”通常用来记事或物,如范仲淹《岳阳楼记》、欧阳修《醉翁亭记》等。“志”则大都用来记录人物事迹,如墓志、人物志等。《项脊轩志》名为记“物”,内容则以记“人物事迹”为主,故以“志”为名。

写作背景

归家家族曾经一时兴旺,但是归有光的祖父和父亲都没有功名,做了一辈子平民百姓。母亲二十五岁时就丢下三子两女与世长辞,父亲是个穷县学生,家境急遽败落。也许就是这种困境,迫使年幼的归有光过早地懂得了人间忧难,开始奋发攻读。他追忆祖宗的荣耀,直面现实的惨淡,他不甘心家道中落,急切希望通过自己一人博取功名从而光宗耀祖,重振门庭。归有光久试不第,在家乡备受嘲讽与冷遇,使得他更加珍视家人的感情,但家族分崩离析。在这种隐痛之下,归有光创作了这篇散文。

解 题

项脊轩:归有光的书斋名,是作者家中的一个只有一丈见方的斗室。

窄小/怀宗追远

记、志、书、表:古代常见文体名,都属于古代与韵文相对的“散文”的范畴;

共同点:以记事为主,夹叙夹议。

志:即“记”,是古代记叙事物、抒发感情的一种文体。

第二部分

初读课文

读准字音

轩 渗漉 修葺 垣墙

栏楯 偃仰 迨 异爨

阖门 长号 扃牖 象笏

呱呱 老妪 先妣 中闺

扉 兀坐 庖 栖于

啸歌 万籁 姊妹

xuān

lù

qì

yuán

dài

cuàn

yù

b

guī

fēi

gū

hé

hù

jiōng y u

sh n

y n

háo

wù

páo

qī

xiào

lài

zǐ

初读课文

本文的线索:一条是项脊轩的兴废变迁,一条是作者的思想感情变化。作者把经过选择的看似零散的材料集中到项脊轩里来,用这一小屋的历史把物境、人事和自己的所见、所闻、所感等等,有序地贯穿起来,用自己的思想感情把它们统摄起来,使这些本来互不关联的东西产生内部联系,使“形”“神”得到和谐统一。

文章前后两部分虽写于不同时期,时间跨度大,但形散神聚,前后格调一致,情感贯通,这是由于作者善于用线索将生活琐事串联起来。试分析本文有哪两条线索。

整体感知

一间老屋 项脊轩 借一阁以寄三世之遗迹。——清·梅曾亮

两种情感 喜

悲

三个女人 先妣

先大母

亡妻

四件琐事 诸父异爨

老妪忆母

追忆大母

回忆亡妻

1.段落大意。

第一段:写项脊轩修葺前后的不同风貌,表达自己对项脊轩的由衷热爱。

第二段:写项脊轩的变迁,分家离乱,思念亡母和祖母,表达作者对仕途坎坷的悲哀和对先祖母的愧疚。

第三段:写自己闭门苦读以及项脊轩四次遭火未焚的神奇。

第四段:补写婚后与项脊轩有关的一段生活,表现丧妻前后的欢乐与悲痛。

第五段:睹物思人,满腔惆怅,令人感叹不已。

整体感知

划分层次

第一部分:(第1段)写项脊轩修葺前后的不同,以“喜”贯穿。

第二部分:(第2-3段):写对家庭生活琐事的回忆,充满悲情。

第三部分:(第4-5段):补写项脊轩的变迁和逸事,表达对亡妻的悼念之情。

第三部分

文本研读

研读第一段

项脊轩,旧南阁子也。室仅方丈(一丈见方),可容一人居。百年老屋,尘泥渗漉(渗漏),雨泽下注;每(每一次,每当)移案(几案,桌子),顾(环顾四周)视无可置(挪置)者。又北向(向北,指坐南朝北),不能得(获得,得到)日,日过午已昏。余稍(稍微)为修葺(修补),使不上漏。前辟(开辟)四窗,垣墙周庭(四周围绕院子砌上墙),以当(抵挡)南日,日影反照,室始(才)洞然。又杂植兰桂竹木于庭,旧时栏楯(栏杆),亦遂增胜(美)。借书满架,偃仰(俯仰,这里指安居、休息)啸歌(长啸歌吟),冥然兀坐(静静地独自端坐),万籁(自然界的一切声响)有声,而庭阶寂寂,小鸟时来啄食,人至不去(离开)。三五(农历每月十五)之夜,明月半墙,桂影斑驳,风移影动,珊珊(树影摇动的样子)可爱。

译文:项脊轩,是过去的南阁楼。室内面积只有一丈见方,可以容纳一个人居住。这座百年老屋,(屋顶墙上的)泥土从上边漏下来,雨水也一直往下流;我每次动书桌,环视四周都没有可以安置桌案的地方。又屋子方位朝北,不能被阳光照到,一过了中午(屋内)就已昏暗。我稍稍修理了一下,使它不从上面漏土漏雨。向前开了四扇窗子,用矮墙在庭院周围环绕,用来挡住南面射来的日光,日光反射照耀,室内才明亮起来。又在庭院里随意地种上兰花、桂树、竹子等草木,往日的栏杆,也增加了新的光彩。家中的书摆满了书架,我仰头高声吟诵诗歌,有时又静静地独自端坐,听自然界各种各样的声音;庭院、台阶前静悄悄的,小鸟不时飞下来啄食,人走到它跟前也不离开。农历十五的夜晚,明月高悬,照亮半截墙壁,桂树的影子交杂错落,微风吹过影子摇动,可爱极了。

问题探究

1.你认为“兰”“桂”“竹”“小鸟”的象征意义是什么?

兰花、桂花:幽香清远,一枝在室,满屋飘香,象征高洁、清雅的品质;

竹子:“未曾出土先有节,纵使凌云仍虚心”,被喻为有气节的君子,象征坚贞、高风亮节、虚心向上。

小鸟:自由的小鸟表现了人与自然水乳交融、“天人合一”的和谐之美,寓意着作者追求天人合一的大朴之境。

修葺前 修葺后 感情

对 比

狭小

室仅方丈,可容一人居。每移案,顾视无可置者。

破旧

阴暗

百年老屋,尘泥渗漉,雨泽下注。

又北向,不能得日,日过午已昏。

稍为修葺,使不上漏。

前辟四窗,垣墙周庭,日影反照,室始洞然。

杂植兰桂,庭阶寂寂,明月半墙,桂影斑驳

不漏

明亮

幽雅

2.修葺前后的项脊轩分别是什么样子的?体现了作者什么样的感情?

景可爱,情可喜,情景交融

问题探究

研读第二段

然余居于此,多可喜,亦多可悲。先是(在此以前)庭中通南北为一。迨(等到)诸父异爨(分灶做饭,意思是分家),内外多置(设置)小门墙,往往而是(到处都是)。东犬西吠,客逾庖(越过厨房)而宴,鸡栖于厅。庭中始(开始)为(动词,插上)篱,已(不久后)为(动词,砌上)墙,凡再(两次)变矣。家有老妪,尝居于此。妪,先大母(去世的祖母)婢也,乳(喂奶、哺育)二世,先妣(去世的母亲)抚之甚厚。室西连于中闺(内室),先妣尝一至。妪每(经常,常常)谓余曰:“某所(处,地方),而(你的)母立于兹(这里)。”妪又曰:“汝姊在吾怀,呱呱(小孩的哭声)而(连词,表修饰)泣;娘以(介词,用)指叩门扉曰:‘儿寒乎?欲食乎?’吾从板外相(偏指一方,她)为应答。”语未毕,余泣,妪亦泣。

余自束发(古人成童之年,把头发束起来盘到头顶上)读书轩中,一日,大母过余曰:“吾儿,久不见若(你的)影,何竟日(一整天)默默在此,大类(很像)女郎也?”比(等到)去,以手阖(关闭)门,自语曰:“吾家读书久不效,儿之成,则(用于判断句表示肯定,相当于“就”)可待乎!”顷之(不久,不一会儿),持一象笏至,曰:“此吾祖太常公宣德间执此以朝(上朝),他日(某一天)汝当用之!”瞻顾(瞻视回顾)遗迹,如在昨日,令人长号不自禁。

研读第二段

译文:然而我住在这里,有许多值得高兴的事,也有许多悲伤的事。在这以前,庭院南北相通成为一体。等到伯父、叔父们分了家,室内外设置了许多小门,墙壁到处都是。分家后,狗把原住同一庭院的人当作陌生人,客人得越过厨房去吃饭,鸡在厅堂里栖息。庭院中开始是篱笆隔开,然后又砌成了墙,一共变了两次。家中有个老婆婆,曾经在这里居住过。这个老婆婆,是我已经去世的祖母的婢女,给两代人喂过奶,先母对她很好。房子的西边和内室相连,去世的母亲曾经来过这里。老婆婆常常对我说:“这个地方,你母亲曾经站在这里。”

老婆婆又说:“你姐姐在我怀中,呱呱地哭泣;你母亲用手指敲着房门说:‘孩子是冷呢,还是想吃东西呢?’我隔着门一一回答。”话还没有说完,我就哭起来,老婆婆也流下了眼泪。我从十五岁起就在轩内读书,有一天,祖母来看我,说:“我的孩子,好久没有见到你的身影了,为什么整天默默地呆在这里,很像个女孩子呀?”等到离开时,用手关上门,自言自语地说:“我家祖祖辈辈都读书,长期以来却没有成就功名,这孩子取得成就,指日可待了!”不一会,拿着一个象笏过来,说:“这是我的祖父太常公宣德年间拿着去朝见皇帝用的,以后你一定会用到它!”瞻仰回顾旧日事物,就像发生在昨天一样,让人忍不住放声大哭。

古代文化常识

襁褓:未满周岁的婴儿 孩提:两三岁的儿童

总角 垂髫:幼年的儿童 豆蔻年华:十三岁的少女

及笄jī :十五岁的少女(女子成年) 束发:男子十五岁

加冠,弱冠:男子刚成年20岁 而立之年:男子30岁

不惑:男子40岁 知命,知天命,半百,知非之年:五十岁

花甲:六十 耆qí:六十岁以上

古稀:七十岁

耋dié :七十到八十岁 耄mào :八十岁到九十岁

期颐: 一百岁

悲

庭中始为篱,已为墙,凡再变矣(分家)

异爨—— 家境没落之悲

语未毕,余泣,妪亦泣

思亲之悲,伤逝之痛

令人长号不自禁

自伤身世,始终不遇的愧疚

情感表达极有层次

由内向转为外露

由沉稳渐趋强烈

1.本段主要抒发了作者哪些悲情?本段抒情有何特点?

从客观的记述中寄予深长的感叹

情动于中,有泪无声,含蓄而有节制

情如汹涌的潮水,直泻而出,完全失控

人事变迁、

世事沧桑之慨

问题探究

三世变迁

2.作者主要写了祖辈、父辈和己辈三世怎样的变迁?抒发了什么感情?

祖辈

父辈

己辈

此(象笏)吾祖太常公宣德间执此以朝

吾家读书久不效;迨诸父异爨

余自束发读书轩中;则可待乎。

1、对家族往昔荣光的追忆;

2、对家族分崩离析却无力挽回的无奈与悲凉;

3、对振兴家族的期望与奋发。

问题探究

人物 人物表现(细节描写) 人物形象 感情

先妣

先大母

“儿寒乎?欲食乎?”

“何竟日默默在此,大类女郎也?”“……他日汝当用之!”

问寒问饥,关爱子女,温婉慈母形象

疼惜关爱孙子;

期望孙子功成名就

思念

悲痛

3.根据细节描写,分先妣和先大母的形象。抒发了作者什么感情?

问题探究

4.“然余居于此,多可喜,亦多可悲。”这一句从文章的结构上说起什么作用?具体写了哪些细节?

由喜而悲,转为怀旧。

这句从文章结构上说,承上启下,是文眼,统领着全文。

问题探究

“喜”在何处呢?

借书满架,

偃仰啸歌,

冥然兀坐。

好学

醉于书香

善思

怡然自得

环境之可喜(修葺项脊轩)

景色之可喜(明月半墙,桂影斑驳)

读书之可喜

问题探究

研读第三段

轩东故尝为厨,人往,从轩前过。余扃牖(关上窗户)而居,久之,能以足音辨人。轩凡四遭火(遭受四次火灾),得不焚,殆(恐怕,可能)有神护者。

译文:项脊轩的东边曾经是厨房,人们到那里去,必须从轩前经过。我关着窗子住在里面,时间长了,能够根据脚步声辨别是谁。项脊轩一共遭过四次火灾,能够不被焚毁,大概是有神灵在保护着吧。

1.第三段讲了什么内容?有什么作用?

自己闭门苦读

四次遭火未焚

补叙,用极富生活实感的琐事写出作者的生活体验,与第一段呼应,进一步表达作者对人、对老屋的深厚感情。

问题探究

研读第四段

余既为此志,后五年,吾妻来归(嫁到我家来。归,旧时指女子出嫁),时至轩中,从余问古事,或凭几(小或矮的桌子)学书(写字)。吾妻归宁(出嫁的女子回娘家省亲),述诸小妹语曰:“闻姊家有阁子,且何谓阁子也?”其后六年,吾妻死,室坏不修。其后二年,余久卧病无聊,乃使人复葺南阁子,其制(形制,规制)稍异于前。然自后余多在外,不常居。

译文:我作了这篇文章之后,过了五年,我的妻子嫁到我家来,她时常来到轩中,向我问一些旧时的事情,有时伏在桌旁学写字。我妻子回娘家探亲,回来转述她的小妹妹们的话说:“听说姐姐家有个小阁楼,那么,什么叫小阁楼呢?”这以后六年,我的妻子去世,项脊轩破败没有整修。又过了两年,我很长时间生病卧床没有什么(精神上的)寄托,就派人再次修缮南阁子,格局跟过去稍有不同。然而这之后我多在外边,不常住在这里。

正所谓“不言情而情无限,言有尽而意无穷”!归有光以一棵枇杷树作结,却写出了足以令人动容的悲哀,成为了一个经典的结尾。

悼念亡妻

问题探究

研读第五段

庭有枇杷树,吾妻死之年所手(名词作状语,亲手)植也,今已亭亭(直立的样子)如盖(伞盖)矣。

译文:庭院中有一株枇杷树,是我妻子去世那年她亲手种的,如今已经高高挺立着,枝叶繁茂像伞一样了。

借庭树写对亡妻的怀念之情。

第4—5段

时至轩中,从余问古事,或凭几学书。

吾妻归宁,述诸小妹语曰:“闻姊家有阁子,且何谓阁子也?”

生前

庭有枇杷树……今已亭亭如盖矣。

死后

室坏不修。

乐

余久卧病。

悲

悲

①暗示时光流逝。“吾妻死之年所手植”“今已”表明时光在推移,静物发生了变化。

②借物抒情,融情于景,抒发睹物思人,物是人非的感伤。作者看到树,自然想到种树之人,想到妻子的音容笑貌,如今物犹在,人已去。作者明写树,实则借物抒情,化无形的相思为有形之物,寄托了对亡妻深深的怀念之情。

③以景结情。只说树在生长,不说人在思念,不言情而情无限,言有尽而意无穷。

1、分析结尾“庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣。”的妙处。

问题探究

2.文中选取了哪些细节来显现家道中落的悲伤?

(1)东犬西吠,客逾庖而宴,鸡栖于厅。

这三个短句的镜头感很强,把分家后的混乱嘈杂,疏远陌生,家道中落表现得淋漓尽致,表现出作者的悲伤与无奈。

(2)庭中始为篱,已为墙,凡再变矣。

从“篱”到“墙”,空心柔软到实心坚硬,反映出家人的疏远与隔膜,充满了人世的沧桑感;句尾的“矣”字,像一声叹息,无限唏嘘。

真实感人的细节描写

一悲:家道中落

问题探究

语未毕,余泣,妪亦泣。(母亲早逝,记忆模糊,转述思念)

瞻顾遗迹,如在昨日,令人长号不自禁。(祖母抚养长大,刚去世不久,亲历辜负遗憾)

对比变化:妻子亲手栽种的树长大了,现在为亭亭如盖的树,而那个亭亭玉立的人不在了。睹物思人,不言情而情无限,没有宣之于口的深情与思念。成熟克制的平淡叙述中隐藏的是内心的痛苦。

纵观全文,请分析作者对祖母、母亲、妻子的情感有何差异?

问题探究

1、善于选取生活中的琐事,表现人物的音容笑貌,寄托深情。

2、善于利用细节描写。

3、语言委婉含蓄,清新淡雅,感情浓郁真挚。

1. 善于选取生活中的琐事,表现人物的音容笑貌,寄托深情。

——扣扉问食

母亲

——慈爱

祖母

——至轩过余

——怜爱、期望

亡妻

——凭几学书

归宁妹语

——恩爱

怀念往昔思念亲人

2、善于利用细节描写。

3. 语言委婉含蓄,清新淡雅,感情浓郁真挚。

4. 结构严谨、文脉贯通。

项脊轩志

项脊轩修葺前后之变化

写景

项脊轩的变迁

诸父分家

老妪忆母

怀念大母

补记婚后生活

叙事、写景

喜

喜

悲

悲

抒情手法

前后对比

细节描写

直抒胸臆

以乐衬哀

借景抒情

第四部分

知识拓展

书斋雅趣

1、陋室 唐代诗人刘禹锡 寓意:表现自己高洁的志向和安贫乐道的情趣。

2、老学庵 南宋诗人陆游 寓意:表达了诗人活到老,学到老,生命不息,学而不止的精神。

书斋雅趣

3、七录斋 明朝著名文学家张溥 寓意:表现了诗人酷爱读书、乐于学习的精神。

4.相传,在创作《聊斋志异》时,为搜集素材蒲松龄常设烟、茶在路边,过路人只须到此讲讲故事、传闻,或聊聊天,便可免费享用。一旦听到有用的“材料”,蒲松龄就回去整理成文,因此他的书屋名便取名为“聊斋”。

书斋雅趣

5.饮冰室

梁启超的书斋名。“饮冰”出自《庄子》“今吾朝受命而夕饮冰,我其内热”。意喻自己忧国忧民之“热”,饮冰方能“消暑”。

6.求阙斋

曾国藩自书其书舍,阙者,缺也。“求阙”之义:一“求阙于他事,求全于堂上”;不求事事完美,只求事事尽力。二是取盈则必亏之意,表达以盈满为戒。

课堂总结

作者通过对项脊轩前后变化的记述,写出了对于它的亲切感情,也写出了对于亲人的深沉怀念。作者对项脊轩的无限眷恋的感情,是贯穿全文的一条线索。由状物而怀人而抒情,三者融为一体,做到了形散神不散,这是本篇组织材料、安排结构的一大特点。

结 束