广东省广州市执信中学2024-2025学年高三下学期3月检测语文试题(PDF版,含答案)

文档属性

| 名称 | 广东省广州市执信中学2024-2025学年高三下学期3月检测语文试题(PDF版,含答案) |  | |

| 格式 | |||

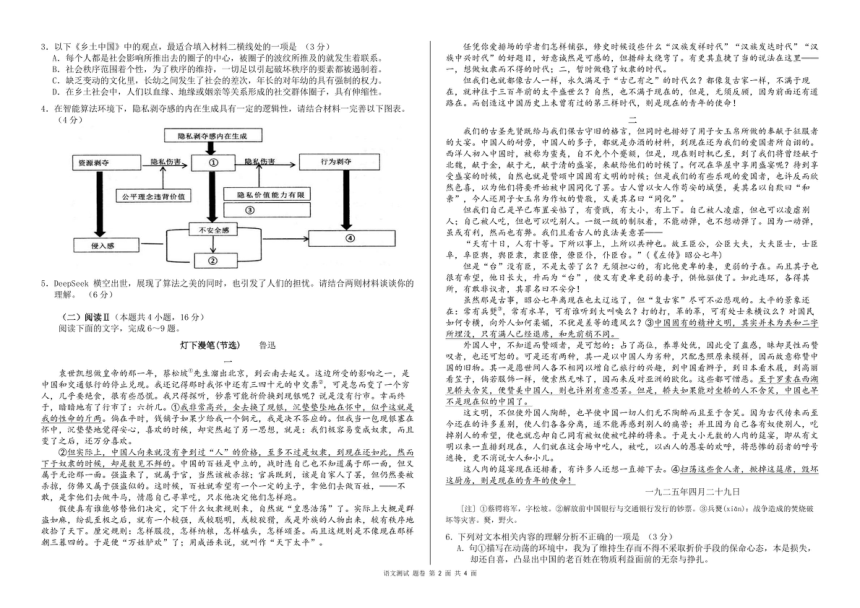

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-19 15:53:19 | ||

图片预览

文档简介

在此基础上,个体会发挥自主性,实施反向规训的抵抗策略,如卸载比较小众、冷门的APP

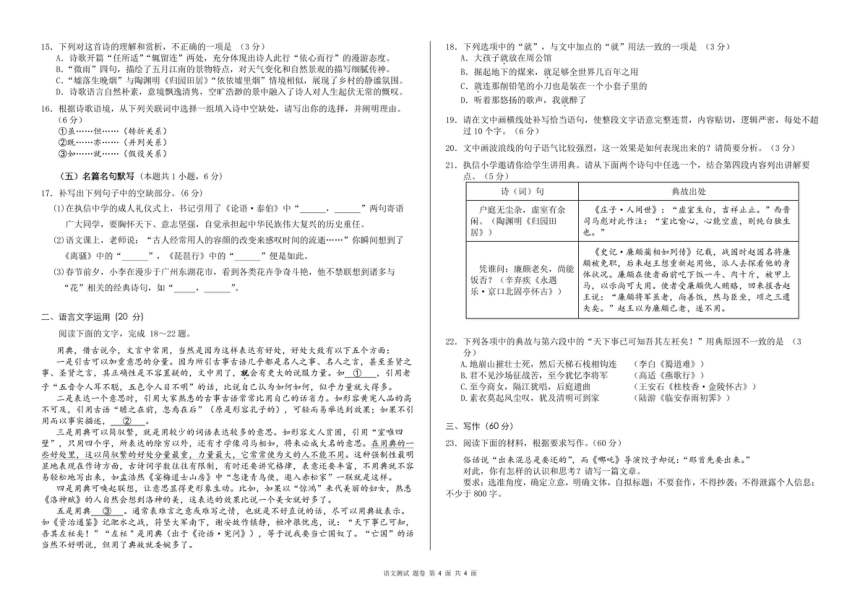

广州市执信中学2025届高三3月语文学科检测

关闭平台非必要的授权、寻求替代平台、转换使用、减少平台授权范围、伪造个人信息等等,但这

本试卷共8页,满分为150分。考试用时150分钟。

些抵抗只能使个体暂时“无力地避让”。最终,当个体的隐私价值能力有限,外界救济保障措施相

注意事项:

对匮乏时,算法受众抵抗算法隐私剥夺行为的需求得不到满足,抵抗无力的感受由此被激发出来,

真正从“无力”直接走向“徒劳感”

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号、试室号和座位号填写在答题卡上。

2.作答选择题时,选出每小题答案后,用B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如

(摘编自杨喜喜《结构性剥夺:算法受众隐私剥夺感的生成逻辑》,有删改)

需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡

材料二:

上,写在本试卷上无效。

进入数字化社会后,公共空间和私人空间的边界逐渐消融。数字化社会个人信息毫无保留地进

3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相

入公众领域,通过对带有个人特征信息的搜集、提取和整合,形成了虚拟化的数字人。数字人是自

应位置上;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。

然人的虚拟对应物,它可以代表或者代替自然人参与社会生活,开展商业活动,行使某些权利。不

同于自然人有着真实肉身,数字人是纯数据化的产物,其形成和发展在现代技术的加持下变得快捷

和简单:通过分析用户线上购买服装的尺寸可以得知个人的身高、体重等隐私数据:分析某一群体

、阅读(70分)

的线上工作流程可以得知这一工作的责任、义务和实践方式,而将这些信息整合起来,就形成内容

(一)阅读I(本题共5小题,19分)

丰富的数字人。

阅读下面的文字,完成1~5题。

在数字化社会,个人以自然人和数字人的复合身份出现,在很多时候,数字人的身份拥有更加

材料一:

自由的活动空间。数字人可以自如地切换于虚拟世界与现实世界之间,自由地参与各种社会活动,

具有公共性社会特征。智能技术赋能各种穿戴设备、智能机器,实现了更多的人机互联和人机交

在智能算法时代,海量隐私数据是一种基础性社会资源,也是算法受众与算法平台或组织争

互,这种技术的迭代升级使得数字人的使用边界得到扩展,原本一些需要自然人完成的任务,可以

夺、控制和利用的质料对象。算法是一种规训权力,会不断争夺隐私领域规则以及个人隐私资源分

方便地借助数字人完成。自然人永远被限制于时空之中,数字人却可以突破时空限制,通过后台数

配的控制权,从而持续影响算法受众产生隐私未得的感受。

个人信息收集是算法隐私剥夺行为的起点,也是算法受众接触算法平台时经历与个人隐私资源

据处理进化其能力,换句话说,数字人会长久存在。智媒时代的隐私保护背景复杂,问题繁多,难

度更大。我们已经不可能用简单的物理区隔来阻止个人隐私进入公共领域,也就是说边界区隔已无

被争夺相关体验的阶段。在这一阶段,平台能够通过三种方式争夺算法受众的隐私资源。分别为:

法阻止数据化的进程,数据的搜集和分析以及在不同平台间的流动不可逆转。

过度收集个人隐私信息,有一些平台不需要用户的定位,也不需要知道用户的联系人列表,就能读

私密化是隐私的关键问题,隐私一直强调私密、不为人知,但数字人的存在无法避免私密信息

取这些信息;利用服务功能迫使个体主动提供个人信息,即个体必须让渡部分个人隐私才能使用平

台提供的部分服务;通过非法手段,如黑客破解、网络攻击等获取个人数据。

进入公共空间,这种悖论决定了一方面人们需要私密化,另一方面又不可避免地在社会交往中不知

由于算法受众往往无法了解或理解平台处理个人信息的方式,越来越多的算法受众表达了对个

不觉地去私密化,从而导致隐私受损。

。从客观现实看,在圈子中进行隐私交换是人们

获得信任十分快速和有效的方法。进入智媒时代,人们似乎已经习惯逐渐通过去私密化来参与社会

人隐私资源的担忧。平台整合不同渠道、不同颗粒度的数据隐私信息,通过这些东西去挖掘不想暴

交往。不仅如此,隐私主体去私密化的行为也从一种无奈的妥协逐渐演变成一种主动选择。现代社

露的信息,继而掌握了更多个人生活细节,包括消费喜好、消费能力、社交行为等。在此基础上,

平台继续对已有数据进行二次加工,将零散且孤立的隐私信息汇总成可匹配用户的“整合型隐

会中自我披露从小众群体发展到全民参与,从最初的遮遮掩掩到愈演愈烈,逐渐发展成为一种彼此

私”。最后,经过整合、分析和数字画像,个人隐私信息最终被平台转化为被其掌握和利用的数据

全方位“凝视”的全民窥私狂欢。

资源,个体也因此变得更加透明。

(摘编自顾理平《数字人的去私密化:智媒时代的隐私困境与化解路径》,有删改)

在个人信息传播阶段,算法隐私剥夺现象进一步加刷,算法受众强烈感受到个人数据隐私似乎

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是(3分)

完全脱离个人的自我控制范围。个体某些真实信息未经其授权同意就被平台不当披露,抑或直接关

A.算法隐私剥夺行为引发的客观隐私伤害,这必然让个体在经济、社会等方面遭到歧视

乎个人的隐秘被平台曝光。个人拥有合理披露自身信息且不受侵害的利益期待,因而无论是不当被

B.智能技术形成虚拟主体,数字人可以取代自然人,实现了更多的人机互联和人机交互。

露还是曝光数据隐私,都是对个人隐私期待的破坏。更严重的是,个人信息一旦公开传播,就给算

C.相较于自然人,数字人在虚实世界自如切换,留下的数字信息仍然存在并被持续使用。

法受众带来个人信息失控的风险。

D.

在智能时代,算法受众遇到的困难越多,分享的频率也越高,致使社会的窥私欲增强。

算法隐私剥夺行为违背公平理念进而带来隐私伤害,可能会影响个体的人格利益。对算法受众

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是(3分)

而言,算法平台的监视是一种不受欢迎的行为,构成了主观隐私伤害。私生活处于不安宁状态,意

A.算法是一种规训权力,它会不断对海量隐私数据进行争夺、控制和利用,从而引发算法受众

味着个体会陷入一种无休止的隐私关注、焦虑乃至精神上的痛苦之中,对被监视感到不安和恐惧。

对个人隐私资源的担忧。

个人信息被意外使用对个体造成不利后果,构成了客观隐私伤害,如个人信息遭算法平台不当拔露

B.算法平台通过三种方式争夺算法受众的隐私资源。其中,利用服务功能迫使个体主动提供个

后被电信诈骗等利用。算法隐私剥夺行为引发的客观隐私伤害,还可能导致个体在经济、社会和其

人信息是最关键的阶段。

他方面遭到歧视性对待,包括妨碍个体将来获得平等工作的机会、购买保险的支出费用以及过有尊

C.在整合、分析和数字画像的基础上,平台将个人隐私信息转化为可掌握和可利用数据资源,

严的生活等等,进而引发出个体的愤怒感。总体而言,隐私伤害的主客观类别可视为一枚硬币的两

面,如同攻击是担忧被殴打一样,对不受欢迎的观察的感知在很大程度上也是对信息驱动的伤害的

这意味着个体变得透明。

担忧,其结果都导致了算法受众人格剥夺感受的产生。

D.材料一体现了材料二中提到的部分观点,认为数字化社会个人信息毫无保留地进入公众领

域,即个人隐私受到剥夺。

语文测试题卷第1面共4面

广州市执信中学2025届高三3月语文学科检测

关闭平台非必要的授权、寻求替代平台、转换使用、减少平台授权范围、伪造个人信息等等,但这

本试卷共8页,满分为150分。考试用时150分钟。

些抵抗只能使个体暂时“无力地避让”。最终,当个体的隐私价值能力有限,外界救济保障措施相

注意事项:

对匮乏时,算法受众抵抗算法隐私剥夺行为的需求得不到满足,抵抗无力的感受由此被激发出来,

真正从“无力”直接走向“徒劳感”

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号、试室号和座位号填写在答题卡上。

2.作答选择题时,选出每小题答案后,用B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如

(摘编自杨喜喜《结构性剥夺:算法受众隐私剥夺感的生成逻辑》,有删改)

需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡

材料二:

上,写在本试卷上无效。

进入数字化社会后,公共空间和私人空间的边界逐渐消融。数字化社会个人信息毫无保留地进

3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相

入公众领域,通过对带有个人特征信息的搜集、提取和整合,形成了虚拟化的数字人。数字人是自

应位置上;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。

然人的虚拟对应物,它可以代表或者代替自然人参与社会生活,开展商业活动,行使某些权利。不

同于自然人有着真实肉身,数字人是纯数据化的产物,其形成和发展在现代技术的加持下变得快捷

和简单:通过分析用户线上购买服装的尺寸可以得知个人的身高、体重等隐私数据:分析某一群体

、阅读(70分)

的线上工作流程可以得知这一工作的责任、义务和实践方式,而将这些信息整合起来,就形成内容

(一)阅读I(本题共5小题,19分)

丰富的数字人。

阅读下面的文字,完成1~5题。

在数字化社会,个人以自然人和数字人的复合身份出现,在很多时候,数字人的身份拥有更加

材料一:

自由的活动空间。数字人可以自如地切换于虚拟世界与现实世界之间,自由地参与各种社会活动,

具有公共性社会特征。智能技术赋能各种穿戴设备、智能机器,实现了更多的人机互联和人机交

在智能算法时代,海量隐私数据是一种基础性社会资源,也是算法受众与算法平台或组织争

互,这种技术的迭代升级使得数字人的使用边界得到扩展,原本一些需要自然人完成的任务,可以

夺、控制和利用的质料对象。算法是一种规训权力,会不断争夺隐私领域规则以及个人隐私资源分

方便地借助数字人完成。自然人永远被限制于时空之中,数字人却可以突破时空限制,通过后台数

配的控制权,从而持续影响算法受众产生隐私未得的感受。

个人信息收集是算法隐私剥夺行为的起点,也是算法受众接触算法平台时经历与个人隐私资源

据处理进化其能力,换句话说,数字人会长久存在。智媒时代的隐私保护背景复杂,问题繁多,难

度更大。我们已经不可能用简单的物理区隔来阻止个人隐私进入公共领域,也就是说边界区隔已无

被争夺相关体验的阶段。在这一阶段,平台能够通过三种方式争夺算法受众的隐私资源。分别为:

法阻止数据化的进程,数据的搜集和分析以及在不同平台间的流动不可逆转。

过度收集个人隐私信息,有一些平台不需要用户的定位,也不需要知道用户的联系人列表,就能读

私密化是隐私的关键问题,隐私一直强调私密、不为人知,但数字人的存在无法避免私密信息

取这些信息;利用服务功能迫使个体主动提供个人信息,即个体必须让渡部分个人隐私才能使用平

台提供的部分服务;通过非法手段,如黑客破解、网络攻击等获取个人数据。

进入公共空间,这种悖论决定了一方面人们需要私密化,另一方面又不可避免地在社会交往中不知

由于算法受众往往无法了解或理解平台处理个人信息的方式,越来越多的算法受众表达了对个

不觉地去私密化,从而导致隐私受损。

。从客观现实看,在圈子中进行隐私交换是人们

获得信任十分快速和有效的方法。进入智媒时代,人们似乎已经习惯逐渐通过去私密化来参与社会

人隐私资源的担忧。平台整合不同渠道、不同颗粒度的数据隐私信息,通过这些东西去挖掘不想暴

交往。不仅如此,隐私主体去私密化的行为也从一种无奈的妥协逐渐演变成一种主动选择。现代社

露的信息,继而掌握了更多个人生活细节,包括消费喜好、消费能力、社交行为等。在此基础上,

平台继续对已有数据进行二次加工,将零散且孤立的隐私信息汇总成可匹配用户的“整合型隐

会中自我披露从小众群体发展到全民参与,从最初的遮遮掩掩到愈演愈烈,逐渐发展成为一种彼此

私”。最后,经过整合、分析和数字画像,个人隐私信息最终被平台转化为被其掌握和利用的数据

全方位“凝视”的全民窥私狂欢。

资源,个体也因此变得更加透明。

(摘编自顾理平《数字人的去私密化:智媒时代的隐私困境与化解路径》,有删改)

在个人信息传播阶段,算法隐私剥夺现象进一步加刷,算法受众强烈感受到个人数据隐私似乎

1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是(3分)

完全脱离个人的自我控制范围。个体某些真实信息未经其授权同意就被平台不当披露,抑或直接关

A.算法隐私剥夺行为引发的客观隐私伤害,这必然让个体在经济、社会等方面遭到歧视

乎个人的隐秘被平台曝光。个人拥有合理披露自身信息且不受侵害的利益期待,因而无论是不当被

B.智能技术形成虚拟主体,数字人可以取代自然人,实现了更多的人机互联和人机交互。

露还是曝光数据隐私,都是对个人隐私期待的破坏。更严重的是,个人信息一旦公开传播,就给算

C.相较于自然人,数字人在虚实世界自如切换,留下的数字信息仍然存在并被持续使用。

法受众带来个人信息失控的风险。

D.

在智能时代,算法受众遇到的困难越多,分享的频率也越高,致使社会的窥私欲增强。

算法隐私剥夺行为违背公平理念进而带来隐私伤害,可能会影响个体的人格利益。对算法受众

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是(3分)

而言,算法平台的监视是一种不受欢迎的行为,构成了主观隐私伤害。私生活处于不安宁状态,意

A.算法是一种规训权力,它会不断对海量隐私数据进行争夺、控制和利用,从而引发算法受众

味着个体会陷入一种无休止的隐私关注、焦虑乃至精神上的痛苦之中,对被监视感到不安和恐惧。

对个人隐私资源的担忧。

个人信息被意外使用对个体造成不利后果,构成了客观隐私伤害,如个人信息遭算法平台不当拔露

B.算法平台通过三种方式争夺算法受众的隐私资源。其中,利用服务功能迫使个体主动提供个

后被电信诈骗等利用。算法隐私剥夺行为引发的客观隐私伤害,还可能导致个体在经济、社会和其

人信息是最关键的阶段。

他方面遭到歧视性对待,包括妨碍个体将来获得平等工作的机会、购买保险的支出费用以及过有尊

C.在整合、分析和数字画像的基础上,平台将个人隐私信息转化为可掌握和可利用数据资源,

严的生活等等,进而引发出个体的愤怒感。总体而言,隐私伤害的主客观类别可视为一枚硬币的两

面,如同攻击是担忧被殴打一样,对不受欢迎的观察的感知在很大程度上也是对信息驱动的伤害的

这意味着个体变得透明。

担忧,其结果都导致了算法受众人格剥夺感受的产生。

D.材料一体现了材料二中提到的部分观点,认为数字化社会个人信息毫无保留地进入公众领

域,即个人隐私受到剥夺。

语文测试题卷第1面共4面

同课章节目录