【备考2026】生物学高考一轮同步基础练--课时规范练34 生物的进化(含解析)

文档属性

| 名称 | 【备考2026】生物学高考一轮同步基础练--课时规范练34 生物的进化(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 330.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-03-19 21:03:21 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

课时规范练34 生物的进化

(选择题每小题3分)

必备知识基础练

考点一 生物有共同祖先的证据、自然选择与适应的形成

1.(2024·黑吉辽卷)鲟类是最古老的鱼类之一,被誉为鱼类的“活化石”。我国学者新测定了中华鲟、长江鲟等的线粒体基因组,结合已有信息将鲟科分为尖吻鲟类、大西洋鲟类和太平洋鲟类三个类群。下列叙述错误的是( )

A.鲟类的形态结构和化石记录可为生物进化提供证据

B.地理隔离在不同水域分布的鲟类进化过程中起作用

C.鲟类稳定的形态结构能更好地适应不断变化的环境

D.研究鲟类进化关系时线粒体基因组数据有重要价值

2.(2024·浙江卷)痕迹器官是生物体上已经失去用处,但仍然存在的一些器官。鲸和海牛的后肢已经退化,但体内仍保留着后肢骨痕迹;食草动物的盲肠发达,人类的盲肠已经极度退化,完全失去了消化功能。据此分析,下列叙述错误的是( )

A.后肢退化痕迹的保留说明鲸和海牛起源于陆地动物

B.人类的盲肠退化与进化过程中生活习性的改变有关

C.具有痕迹器官的生物是从具有这些器官的生物进化而来的

D.蚯蚓没有后肢的痕迹器官,所以和四足动物没有共同祖先

3.(2024·山东聊城一模)考古学家从岩土沉积物中提取古生物遗骸DNA或蛋白质分子并和现代生物的分子信息库进行比对,作为研究生物进化的细胞和分子水平上的证据。下列叙述错误的是( )

A.两种生物的DNA单链形成的杂合双链区的部位越多,说明亲缘关系越近

B.细胞和分子水平上的证据是研究生物进化最直接、最重要的证据

C.比较细胞色素c氨基酸序列的差异作为证据是因为进化过程中其分子结构相对稳定

D.细胞色素c氨基酸序列相同的两个生物个体不一定是同一个物种

4.某地区的小溪和池塘中生活着一种丽鱼,该丽鱼种群包含两种类型的个体,一种具有磨盘状齿形,专食蜗牛和贝壳类软体动物;另一种具有乳突状齿形,专食昆虫和其他软体动物。两种齿形的丽鱼均能稳定遗传并能相互交配产生可育后代。针对上述现象,下列叙述错误的是( )

A.丽鱼种群牙齿的差异属于可遗传的变异

B.两者在齿形上的差异有利于丽鱼对环境的适应

C.丽鱼种群产生的性状分化可能与突变和基因重组有关

D.两种不同齿形丽鱼的基因库差异明显,形成了两个不同的物种

考点二 现代生物进化理论

5.(2025·安徽开学考试)百岁兰是一种沙漠植物,曾在巴西采集到化石,其一生只有两片高度木质化的叶子。百岁兰基因组整体呈现重度甲基化,避免DNA的“有害”突变。在漫长的极端干旱和贫营养的条件下,百岁兰基因组朝着小且“低耗能”的方向演化。下列叙述错误的是( )

A.百岁兰的形态结构和化石记录可为生物进化提供证据

B.百岁兰种群进化的实质是种群基因频率在自然选择作用下的定向改变

C.极端干旱和贫营养的条件,使百岁兰基因组“低耗能”相关基因的频率升高

D.重度甲基化有利于百岁兰避免“有害”突变,故突变无法为其进化提供原材料

6.(2024·山东青岛一模)我国科研人员曾在某地捕获15只鼩鼱,经形态和分子鉴定,证实它们均为远东鼩鼱,此前远东鼩鼱仅发现在我国黑龙江省和内蒙古自治区东部,而本次的研究结果扩展了该物种的分布范围。另外研究发现,在黑龙江和该地分布的远东鼩鼱的皮毛颜色明显不同。下列有关说法错误的是( )

A.不同地区的远东鼩鼱的皮毛颜色差异是自然选择的结果

B.不同地区的远东鼩鼱的皮毛颜色不同,说明适应具有普遍性

C.若该地区的远东鼩鼱的皮毛颜色发生变化,其可能发生了进化

D.若不同地区的远东鼩鼱能进行交配,则说明它们仍属于同一物种

7.抗生素耐药性(AMR)已成为人类死亡的重要原因,全球迫切需要解决抗生素耐药性问题。下列叙述正确的是( )

A.病毒或细菌感染都可能引起肺炎,若为病毒引起的感染常用抗生素治疗

B.随着抗生素的用量增加和新型抗生素研发,细菌耐药性的出现、增强是人工选择的结果

C.按现代生物进化理论解释,抗生素耐药性(AMR)实质是细菌耐药性定向变异的结果

D.合理使用抗生素,需要进行细菌培养和抗生素敏感性鉴定的相关实验

8.(2025·八省联考陕西卷)加拉帕戈斯群岛各岛屿因食物的差别造成了地雀喙形差异,进而导致其声音各异。干旱会影响地雀的食物资源。科学家预测并模拟合成了长期干旱环境下勇地雀进化后的声音,并在野外向雄性勇地雀播放,发现其反应性降低。下列叙述错误的是( )

A.干旱是导致勇地雀喙形相关基因突变的间接原因

B.干旱对不同岛屿地雀种群喙形相关基因频率的改变有差别

C.勇地雀声音的变化和同类识别差异可促进新物种形成

D.勇地雀声音的变化涉及不同物种之间的协同进化

关键能力提升练

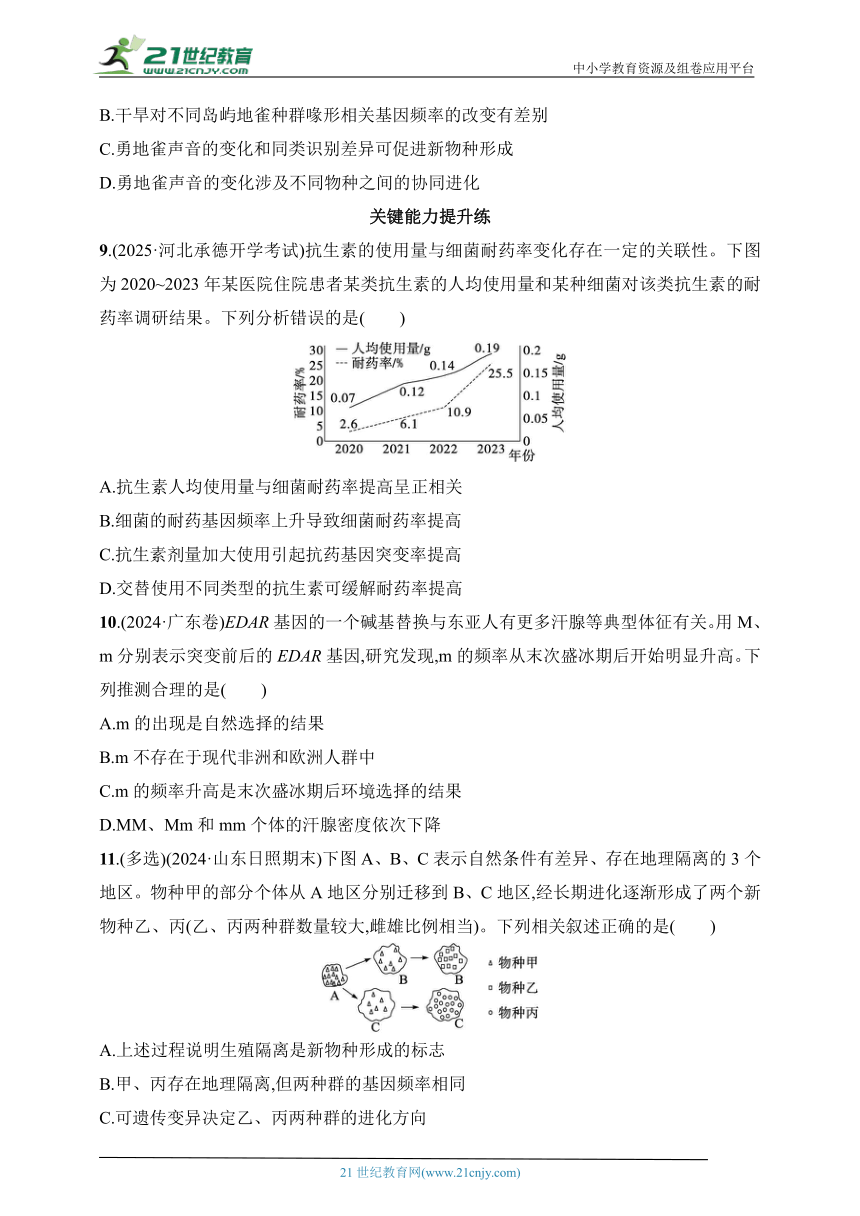

9.(2025·河北承德开学考试)抗生素的使用量与细菌耐药率变化存在一定的关联性。下图为2020~2023年某医院住院患者某类抗生素的人均使用量和某种细菌对该类抗生素的耐药率调研结果。下列分析错误的是( )

A.抗生素人均使用量与细菌耐药率提高呈正相关

B.细菌的耐药基因频率上升导致细菌耐药率提高

C.抗生素剂量加大使用引起抗药基因突变率提高

D.交替使用不同类型的抗生素可缓解耐药率提高

10.(2024·广东卷)EDAR基因的一个碱基替换与东亚人有更多汗腺等典型体征有关。用M、m分别表示突变前后的EDAR基因,研究发现,m的频率从末次盛冰期后开始明显升高。下列推测合理的是( )

A.m的出现是自然选择的结果

B.m不存在于现代非洲和欧洲人群中

C.m的频率升高是末次盛冰期后环境选择的结果

D.MM、Mm和mm个体的汗腺密度依次下降

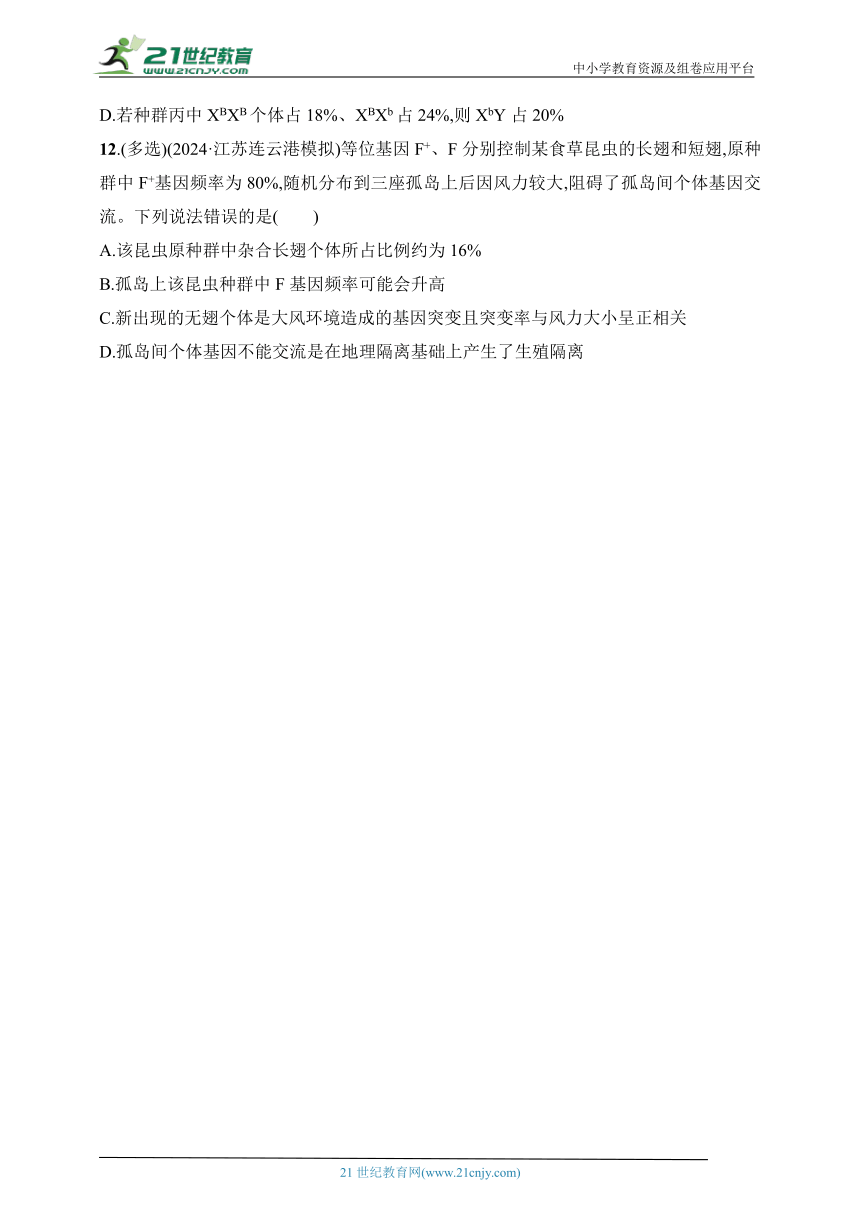

11.(多选)(2024·山东日照期末)下图A、B、C表示自然条件有差异、存在地理隔离的3个地区。物种甲的部分个体从A地区分别迁移到B、C地区,经长期进化逐渐形成了两个新物种乙、丙(乙、丙两种群数量较大,雌雄比例相当)。下列相关叙述正确的是( )

A.上述过程说明生殖隔离是新物种形成的标志

B.甲、丙存在地理隔离,但两种群的基因频率相同

C.可遗传变异决定乙、丙两种群的进化方向

D.若种群丙中XBXB个体占18%、XBXb占24%,则XbY占20%

12.(多选)(2024·江苏连云港模拟)等位基因F+、F分别控制某食草昆虫的长翅和短翅,原种群中F+基因频率为80%,随机分布到三座孤岛上后因风力较大,阻碍了孤岛间个体基因交流。下列说法错误的是( )

A.该昆虫原种群中杂合长翅个体所占比例约为16%

B.孤岛上该昆虫种群中F基因频率可能会升高

C.新出现的无翅个体是大风环境造成的基因突变且突变率与风力大小呈正相关

D.孤岛间个体基因不能交流是在地理隔离基础上产生了生殖隔离

参考答案

课时规范练34 生物的进化

必备知识基础练

1.C 解析 形态结构方面的证据属于比较解剖学证据,化石是生物进化最直接、最重要的证据,所以鲟类的形态结构和化石记录可为生物进化提供证据,A项正确。地理隔离是指同种生物由于地理障碍而分成不同的种群,使得种群间不能发生基因交流的现象。不同的地理环境可以对生物的变异进行选择,进而影响生物的进化,故地理隔离在不同水域分布的鲟类进化过程中起作用,B项正确。可遗传的变异是生物进化的原材料,鲟类稳定的形态结构不利于更好地适应不断变化的环境,C项错误。线粒体基因组数据可为研究鲟类进化关系提供分子水平的证据,D项正确。

2.D 解析 陆地动物具有灵活的后肢,鲸和海牛后肢退化痕迹的保留,说明了其可能起源于陆生动物,A项正确;人类的盲肠退化可能是由于生活习性的改变,不需要盲肠的消化而使其退化,B项正确;具有痕迹器官的生物说明这些器官在这些生物中存在痕迹,也说明该生物是从具有这些器官的生物进化而来的,C项正确;蚯蚓没有后肢的痕迹器官,不能说明和四足动物没有共同祖先,D项错误。

3.B 解析 化石是研究生物进化最直接、最重要的证据,B项错误。

4.D 解析 据题意可知,两种齿形的丽鱼均能稳定遗传并能相互交配产生可育后代,说明丽鱼种群牙齿的差异属于遗传物质发生变化的变异,属于可遗传的变异,且两种鱼属于同一物种,A项正确、D项错误;两种齿形的丽鱼的食物类型不同,两者在齿形上的差异有利于丽鱼对环境的适应,B项正确;突变和基因重组是生物进化的原材料,因此丽鱼种群产生的性状分化可能与突变和基因重组有关,C项正确。

5.D 解析 百岁兰是一种极为特殊的植物,其形态结构和生存策略为研究生物进化提供了宝贵的资料,此外,百岁兰的化石记录也是研究生物进化的重要依据,A项正确;种群是生物进化的基本单位,而生物的进化是通过自然选择实现的,自然选择作用于不同的表型,进而导致种群基因频率的改变,B项正确;极端干旱和贫营养的条件,作为自然选择的因素使百岁兰基因组“低耗能”相关基因的基因频率定向改变,表现为升高,C项正确;重度甲基化有利于百岁兰避免“有害”突变,但突变仍可为其进化提供原材料,D项错误。

6.D 解析 能够在自然状态下相互交配并且产生可育后代的一群生物为一个物种,因此不同地区的远东鼩鼱是否属于同一物种需要看它们交配产生的后代是否可育,D项错误。

7.D 解析 抗生素是针对细菌感染的药物,对病毒感染无效,A项错误; 细菌耐药性的出现是基因突变的结果,人类大量使用抗生素使细菌耐药性基因频率增加,且人工选择通常是人为选择对人类有利的变异类型,B项错误;生物的变异是不定向的,抗生素耐药性(AMR)实质是自然选择的结果,C项错误;合理使用抗生素,需要进行细菌培养和抗生素敏感性鉴定的相关实验,以避免超级细菌的出现,D项正确。

8.A 解析 基因突变是随机发生的,干旱对不同喙形的勇地雀具有选择的作用,但不能导致其发生基因突变,A项错误;不同岛屿的环境不同,自然选择的方向可能不同,因此干旱对不同岛屿地雀种群喙形相关基因频率的改变有差别,B项正确;根据题干信息可知,勇地雀声音的变化和同类识别差异会使种群间的基因交流减少,个体间遗传物质差异增大,逐渐产生生殖隔离,促进新物种的形成,C项正确;干旱会影响地雀的食物资源,而加拉帕戈斯群岛各岛屿间食物的差别造成了地雀喙形差异,进而导致其声音各异,因此勇地雀声音的变化涉及不同物种之间的协同进化,D项正确。

关键能力提升练

9.C 解析 据折线图可知,随着该类抗生素的人均使用量增加,某种细菌对该类抗生素的耐药率也提高,即抗生素人均使用量与细菌耐药率提高呈正相关,A项正确;自然选择使种群的基因频率发生定向的改变,细菌的耐药基因频率上升导致细菌耐药率提高,B项正确;基因突变可以自发产生,具有普遍性和不定向性,抗生素剂量加大使用只是对细菌进行选择,不会引起抗药基因突变率提高,C项错误;交替使用不同种类的抗生素可以减缓细菌耐药性的产生,D项正确。

10.C 解析 根据题意可知,EDAR基因中的一个碱基发生替换,M变为m,因此m的出现是基因突变的结果,A项不合理。EDAR基因的一个碱基替换与东亚人有更多汗腺等典型体征有关,因此只能判断m存在于东亚人群中,无法判断m是否存在于现代非洲和欧洲人群中,B项不合理。自然选择导致生物进化,即基因频率发生定向改变。根据题意可知,m的频率升高是末次盛冰期后环境定向选择的结果,C项合理。末次盛冰期后气温逐渐升高,m的频率升高,M的频率降低,因此推测MM、Mm和mm个体的汗腺密度依次上升,而不是依次下降,D项不合理。

11.AD 解析 新物种形成的标志是生殖隔离,A项正确;由题意知,甲、丙已经属于不同物种,因此两种群的基因频率不同,B项错误;生物进化的方向是由自然选择决定的,C项错误;如果种群丙中XBXB占18%、XBXb占24%,由于雌雄比例相当,雌性中XBXB=18%×2=36%,XBXb=24%×2=48%,雌性个体中XB的基因频率=36%+48%÷2=60%,Xb的基因频率是40%,雄性中的该基因频率与雌性中的该基因频率相同,雄性中XbY=40%,XbY占所有个体的比例是20%,D项正确。

12.ACD 解析 F+基因控制长翅,其基因频率约为80%,则该昆虫原种群中,杂合长翅个体的比例约为80%×20%×2=32%,A项错误;孤岛上风力大,可能会使长翅昆虫不易成活,而短翅食草昆虫的生存机会增大,从而导致孤岛上该昆虫种群中F的基因频率可能会升高,B项正确;基因突变是不定向的,大风不能使该昆虫产生无翅突变体,仅起选择作用,C项错误;三座孤岛上的该食草昆虫之间产生了地理隔离,不发生基因交流,但无法判断是否存在生殖隔离,D项错误。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

课时规范练34 生物的进化

(选择题每小题3分)

必备知识基础练

考点一 生物有共同祖先的证据、自然选择与适应的形成

1.(2024·黑吉辽卷)鲟类是最古老的鱼类之一,被誉为鱼类的“活化石”。我国学者新测定了中华鲟、长江鲟等的线粒体基因组,结合已有信息将鲟科分为尖吻鲟类、大西洋鲟类和太平洋鲟类三个类群。下列叙述错误的是( )

A.鲟类的形态结构和化石记录可为生物进化提供证据

B.地理隔离在不同水域分布的鲟类进化过程中起作用

C.鲟类稳定的形态结构能更好地适应不断变化的环境

D.研究鲟类进化关系时线粒体基因组数据有重要价值

2.(2024·浙江卷)痕迹器官是生物体上已经失去用处,但仍然存在的一些器官。鲸和海牛的后肢已经退化,但体内仍保留着后肢骨痕迹;食草动物的盲肠发达,人类的盲肠已经极度退化,完全失去了消化功能。据此分析,下列叙述错误的是( )

A.后肢退化痕迹的保留说明鲸和海牛起源于陆地动物

B.人类的盲肠退化与进化过程中生活习性的改变有关

C.具有痕迹器官的生物是从具有这些器官的生物进化而来的

D.蚯蚓没有后肢的痕迹器官,所以和四足动物没有共同祖先

3.(2024·山东聊城一模)考古学家从岩土沉积物中提取古生物遗骸DNA或蛋白质分子并和现代生物的分子信息库进行比对,作为研究生物进化的细胞和分子水平上的证据。下列叙述错误的是( )

A.两种生物的DNA单链形成的杂合双链区的部位越多,说明亲缘关系越近

B.细胞和分子水平上的证据是研究生物进化最直接、最重要的证据

C.比较细胞色素c氨基酸序列的差异作为证据是因为进化过程中其分子结构相对稳定

D.细胞色素c氨基酸序列相同的两个生物个体不一定是同一个物种

4.某地区的小溪和池塘中生活着一种丽鱼,该丽鱼种群包含两种类型的个体,一种具有磨盘状齿形,专食蜗牛和贝壳类软体动物;另一种具有乳突状齿形,专食昆虫和其他软体动物。两种齿形的丽鱼均能稳定遗传并能相互交配产生可育后代。针对上述现象,下列叙述错误的是( )

A.丽鱼种群牙齿的差异属于可遗传的变异

B.两者在齿形上的差异有利于丽鱼对环境的适应

C.丽鱼种群产生的性状分化可能与突变和基因重组有关

D.两种不同齿形丽鱼的基因库差异明显,形成了两个不同的物种

考点二 现代生物进化理论

5.(2025·安徽开学考试)百岁兰是一种沙漠植物,曾在巴西采集到化石,其一生只有两片高度木质化的叶子。百岁兰基因组整体呈现重度甲基化,避免DNA的“有害”突变。在漫长的极端干旱和贫营养的条件下,百岁兰基因组朝着小且“低耗能”的方向演化。下列叙述错误的是( )

A.百岁兰的形态结构和化石记录可为生物进化提供证据

B.百岁兰种群进化的实质是种群基因频率在自然选择作用下的定向改变

C.极端干旱和贫营养的条件,使百岁兰基因组“低耗能”相关基因的频率升高

D.重度甲基化有利于百岁兰避免“有害”突变,故突变无法为其进化提供原材料

6.(2024·山东青岛一模)我国科研人员曾在某地捕获15只鼩鼱,经形态和分子鉴定,证实它们均为远东鼩鼱,此前远东鼩鼱仅发现在我国黑龙江省和内蒙古自治区东部,而本次的研究结果扩展了该物种的分布范围。另外研究发现,在黑龙江和该地分布的远东鼩鼱的皮毛颜色明显不同。下列有关说法错误的是( )

A.不同地区的远东鼩鼱的皮毛颜色差异是自然选择的结果

B.不同地区的远东鼩鼱的皮毛颜色不同,说明适应具有普遍性

C.若该地区的远东鼩鼱的皮毛颜色发生变化,其可能发生了进化

D.若不同地区的远东鼩鼱能进行交配,则说明它们仍属于同一物种

7.抗生素耐药性(AMR)已成为人类死亡的重要原因,全球迫切需要解决抗生素耐药性问题。下列叙述正确的是( )

A.病毒或细菌感染都可能引起肺炎,若为病毒引起的感染常用抗生素治疗

B.随着抗生素的用量增加和新型抗生素研发,细菌耐药性的出现、增强是人工选择的结果

C.按现代生物进化理论解释,抗生素耐药性(AMR)实质是细菌耐药性定向变异的结果

D.合理使用抗生素,需要进行细菌培养和抗生素敏感性鉴定的相关实验

8.(2025·八省联考陕西卷)加拉帕戈斯群岛各岛屿因食物的差别造成了地雀喙形差异,进而导致其声音各异。干旱会影响地雀的食物资源。科学家预测并模拟合成了长期干旱环境下勇地雀进化后的声音,并在野外向雄性勇地雀播放,发现其反应性降低。下列叙述错误的是( )

A.干旱是导致勇地雀喙形相关基因突变的间接原因

B.干旱对不同岛屿地雀种群喙形相关基因频率的改变有差别

C.勇地雀声音的变化和同类识别差异可促进新物种形成

D.勇地雀声音的变化涉及不同物种之间的协同进化

关键能力提升练

9.(2025·河北承德开学考试)抗生素的使用量与细菌耐药率变化存在一定的关联性。下图为2020~2023年某医院住院患者某类抗生素的人均使用量和某种细菌对该类抗生素的耐药率调研结果。下列分析错误的是( )

A.抗生素人均使用量与细菌耐药率提高呈正相关

B.细菌的耐药基因频率上升导致细菌耐药率提高

C.抗生素剂量加大使用引起抗药基因突变率提高

D.交替使用不同类型的抗生素可缓解耐药率提高

10.(2024·广东卷)EDAR基因的一个碱基替换与东亚人有更多汗腺等典型体征有关。用M、m分别表示突变前后的EDAR基因,研究发现,m的频率从末次盛冰期后开始明显升高。下列推测合理的是( )

A.m的出现是自然选择的结果

B.m不存在于现代非洲和欧洲人群中

C.m的频率升高是末次盛冰期后环境选择的结果

D.MM、Mm和mm个体的汗腺密度依次下降

11.(多选)(2024·山东日照期末)下图A、B、C表示自然条件有差异、存在地理隔离的3个地区。物种甲的部分个体从A地区分别迁移到B、C地区,经长期进化逐渐形成了两个新物种乙、丙(乙、丙两种群数量较大,雌雄比例相当)。下列相关叙述正确的是( )

A.上述过程说明生殖隔离是新物种形成的标志

B.甲、丙存在地理隔离,但两种群的基因频率相同

C.可遗传变异决定乙、丙两种群的进化方向

D.若种群丙中XBXB个体占18%、XBXb占24%,则XbY占20%

12.(多选)(2024·江苏连云港模拟)等位基因F+、F分别控制某食草昆虫的长翅和短翅,原种群中F+基因频率为80%,随机分布到三座孤岛上后因风力较大,阻碍了孤岛间个体基因交流。下列说法错误的是( )

A.该昆虫原种群中杂合长翅个体所占比例约为16%

B.孤岛上该昆虫种群中F基因频率可能会升高

C.新出现的无翅个体是大风环境造成的基因突变且突变率与风力大小呈正相关

D.孤岛间个体基因不能交流是在地理隔离基础上产生了生殖隔离

参考答案

课时规范练34 生物的进化

必备知识基础练

1.C 解析 形态结构方面的证据属于比较解剖学证据,化石是生物进化最直接、最重要的证据,所以鲟类的形态结构和化石记录可为生物进化提供证据,A项正确。地理隔离是指同种生物由于地理障碍而分成不同的种群,使得种群间不能发生基因交流的现象。不同的地理环境可以对生物的变异进行选择,进而影响生物的进化,故地理隔离在不同水域分布的鲟类进化过程中起作用,B项正确。可遗传的变异是生物进化的原材料,鲟类稳定的形态结构不利于更好地适应不断变化的环境,C项错误。线粒体基因组数据可为研究鲟类进化关系提供分子水平的证据,D项正确。

2.D 解析 陆地动物具有灵活的后肢,鲸和海牛后肢退化痕迹的保留,说明了其可能起源于陆生动物,A项正确;人类的盲肠退化可能是由于生活习性的改变,不需要盲肠的消化而使其退化,B项正确;具有痕迹器官的生物说明这些器官在这些生物中存在痕迹,也说明该生物是从具有这些器官的生物进化而来的,C项正确;蚯蚓没有后肢的痕迹器官,不能说明和四足动物没有共同祖先,D项错误。

3.B 解析 化石是研究生物进化最直接、最重要的证据,B项错误。

4.D 解析 据题意可知,两种齿形的丽鱼均能稳定遗传并能相互交配产生可育后代,说明丽鱼种群牙齿的差异属于遗传物质发生变化的变异,属于可遗传的变异,且两种鱼属于同一物种,A项正确、D项错误;两种齿形的丽鱼的食物类型不同,两者在齿形上的差异有利于丽鱼对环境的适应,B项正确;突变和基因重组是生物进化的原材料,因此丽鱼种群产生的性状分化可能与突变和基因重组有关,C项正确。

5.D 解析 百岁兰是一种极为特殊的植物,其形态结构和生存策略为研究生物进化提供了宝贵的资料,此外,百岁兰的化石记录也是研究生物进化的重要依据,A项正确;种群是生物进化的基本单位,而生物的进化是通过自然选择实现的,自然选择作用于不同的表型,进而导致种群基因频率的改变,B项正确;极端干旱和贫营养的条件,作为自然选择的因素使百岁兰基因组“低耗能”相关基因的基因频率定向改变,表现为升高,C项正确;重度甲基化有利于百岁兰避免“有害”突变,但突变仍可为其进化提供原材料,D项错误。

6.D 解析 能够在自然状态下相互交配并且产生可育后代的一群生物为一个物种,因此不同地区的远东鼩鼱是否属于同一物种需要看它们交配产生的后代是否可育,D项错误。

7.D 解析 抗生素是针对细菌感染的药物,对病毒感染无效,A项错误; 细菌耐药性的出现是基因突变的结果,人类大量使用抗生素使细菌耐药性基因频率增加,且人工选择通常是人为选择对人类有利的变异类型,B项错误;生物的变异是不定向的,抗生素耐药性(AMR)实质是自然选择的结果,C项错误;合理使用抗生素,需要进行细菌培养和抗生素敏感性鉴定的相关实验,以避免超级细菌的出现,D项正确。

8.A 解析 基因突变是随机发生的,干旱对不同喙形的勇地雀具有选择的作用,但不能导致其发生基因突变,A项错误;不同岛屿的环境不同,自然选择的方向可能不同,因此干旱对不同岛屿地雀种群喙形相关基因频率的改变有差别,B项正确;根据题干信息可知,勇地雀声音的变化和同类识别差异会使种群间的基因交流减少,个体间遗传物质差异增大,逐渐产生生殖隔离,促进新物种的形成,C项正确;干旱会影响地雀的食物资源,而加拉帕戈斯群岛各岛屿间食物的差别造成了地雀喙形差异,进而导致其声音各异,因此勇地雀声音的变化涉及不同物种之间的协同进化,D项正确。

关键能力提升练

9.C 解析 据折线图可知,随着该类抗生素的人均使用量增加,某种细菌对该类抗生素的耐药率也提高,即抗生素人均使用量与细菌耐药率提高呈正相关,A项正确;自然选择使种群的基因频率发生定向的改变,细菌的耐药基因频率上升导致细菌耐药率提高,B项正确;基因突变可以自发产生,具有普遍性和不定向性,抗生素剂量加大使用只是对细菌进行选择,不会引起抗药基因突变率提高,C项错误;交替使用不同种类的抗生素可以减缓细菌耐药性的产生,D项正确。

10.C 解析 根据题意可知,EDAR基因中的一个碱基发生替换,M变为m,因此m的出现是基因突变的结果,A项不合理。EDAR基因的一个碱基替换与东亚人有更多汗腺等典型体征有关,因此只能判断m存在于东亚人群中,无法判断m是否存在于现代非洲和欧洲人群中,B项不合理。自然选择导致生物进化,即基因频率发生定向改变。根据题意可知,m的频率升高是末次盛冰期后环境定向选择的结果,C项合理。末次盛冰期后气温逐渐升高,m的频率升高,M的频率降低,因此推测MM、Mm和mm个体的汗腺密度依次上升,而不是依次下降,D项不合理。

11.AD 解析 新物种形成的标志是生殖隔离,A项正确;由题意知,甲、丙已经属于不同物种,因此两种群的基因频率不同,B项错误;生物进化的方向是由自然选择决定的,C项错误;如果种群丙中XBXB占18%、XBXb占24%,由于雌雄比例相当,雌性中XBXB=18%×2=36%,XBXb=24%×2=48%,雌性个体中XB的基因频率=36%+48%÷2=60%,Xb的基因频率是40%,雄性中的该基因频率与雌性中的该基因频率相同,雄性中XbY=40%,XbY占所有个体的比例是20%,D项正确。

12.ACD 解析 F+基因控制长翅,其基因频率约为80%,则该昆虫原种群中,杂合长翅个体的比例约为80%×20%×2=32%,A项错误;孤岛上风力大,可能会使长翅昆虫不易成活,而短翅食草昆虫的生存机会增大,从而导致孤岛上该昆虫种群中F的基因频率可能会升高,B项正确;基因突变是不定向的,大风不能使该昆虫产生无翅突变体,仅起选择作用,C项错误;三座孤岛上的该食草昆虫之间产生了地理隔离,不发生基因交流,但无法判断是否存在生殖隔离,D项错误。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录