【备考2026】生物学高考一轮同步基础练--课时规范练50 生态系统的结构(含解析)

文档属性

| 名称 | 【备考2026】生物学高考一轮同步基础练--课时规范练50 生态系统的结构(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 402.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-03-19 21:21:07 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

课时规范练50 生态系统的结构

(选择题每小题3分)

必备知识基础练

1.(2024·湖南湘潭模拟)鲸落是鲸鱼死亡后沉入深海形成的一种特殊生态系统,其演化分为四个阶段:鲨鱼、螃蟹等取食鲸鱼的柔软组织→海蜗牛、蠕虫等无脊椎动物以残余鲸尸为食→鲸骨腐烂产生硫化氢,硫细菌等从硫化氢中获取能量→鲸骨的矿物遗骸作为礁岩成为生物的聚居地。下列相关叙述正确的是( )

A.鲸落中的各种动物和微生物共同构成了上述特殊生态系统

B.因为深海没有阳光,特殊生态系统鲸落中不存在生产者

C.鲸落的形成演化会改变鲸落所在地的环境和生物种群分布

D.鲸骨礁岩上演化出充满生机的珊瑚礁的过程属于初生演替

2.(2024·河南名校联盟)角蝉幼虫和蚂蚁长期栖息在某种灌木上,角蝉幼虫靠吸取灌木汁液为生,其分泌的含糖分泌物是蚂蚁的食物,同时蚂蚁也保护角蝉幼虫不被跳蛛捕食。下列分析正确的是 ( )

A.灌木及其上面栖息的动物构成一个生态系统

B.角蝉幼虫和蚂蚁之间存在捕食关系

C.蚂蚁在该生态系统中处于第三营养级

D.捕净蚂蚁后跳蛛的数量先增加后下降

3.(2024·陕西西安一中调研)下列有关生态系统的叙述,正确的有( )

①生态系统的结构包括生产者、消费者、分解者和非生物的物质和能量 ②一个森林中所有的生物可以组成一个生态系统 ③蝉→螳螂→黄雀三者形成一条食物链 ④在一定空间内,由生物群落与它的非生物环境相互作用而形成的统一整体叫作生态系统 ⑤利用特殊的化学物质扰乱某些动物的雌雄交配,使有害动物的繁殖力下降的方法属于化学防治

A.一项

B.二项

C.三项

D.四项

4.(2024·广东四校联考)下列有关生态系统组成的叙述,正确的是( )

A.异养型生物在生态系统中都属于消费者

B.生产者除包括所有的植物外,还包括小球藻、蓝细菌、硝化细菌等原核生物

C.生态系统的组成成分包括生产者、消费者、分解者

D.某甲虫通过分解落叶获得养分,该甲虫属于分解者

5.(2024·江苏盐城中学期中)要分析生态系统的结构,不仅要分析其组成成分,还要厘清各组分之间的关系。下列叙述正确的是( )

A.植物都是生产者,生产者不都是植物

B.消费者的存在能加快生态系统的物质循环

C.食物链和食物网都以生产者为起点,分解者为终点

D.次级消费者为肉食性动物,属于第二营养级

6.(2024·广东河源调研)营养级是指生物在生态系统食物链中所处的环节,是按其所在环节的位置来划分等级的。下列关于营养级的叙述,正确的是( )

A.同条食物链不同营养级的生物间均为捕食关系

B.处于同一个营养级的生物之间没有生殖隔离

C.降低某动物种群所处营养级可能会导致其数量增多

D.生态系统中,植食动物、肉食动物分别处于第二、第三营养级

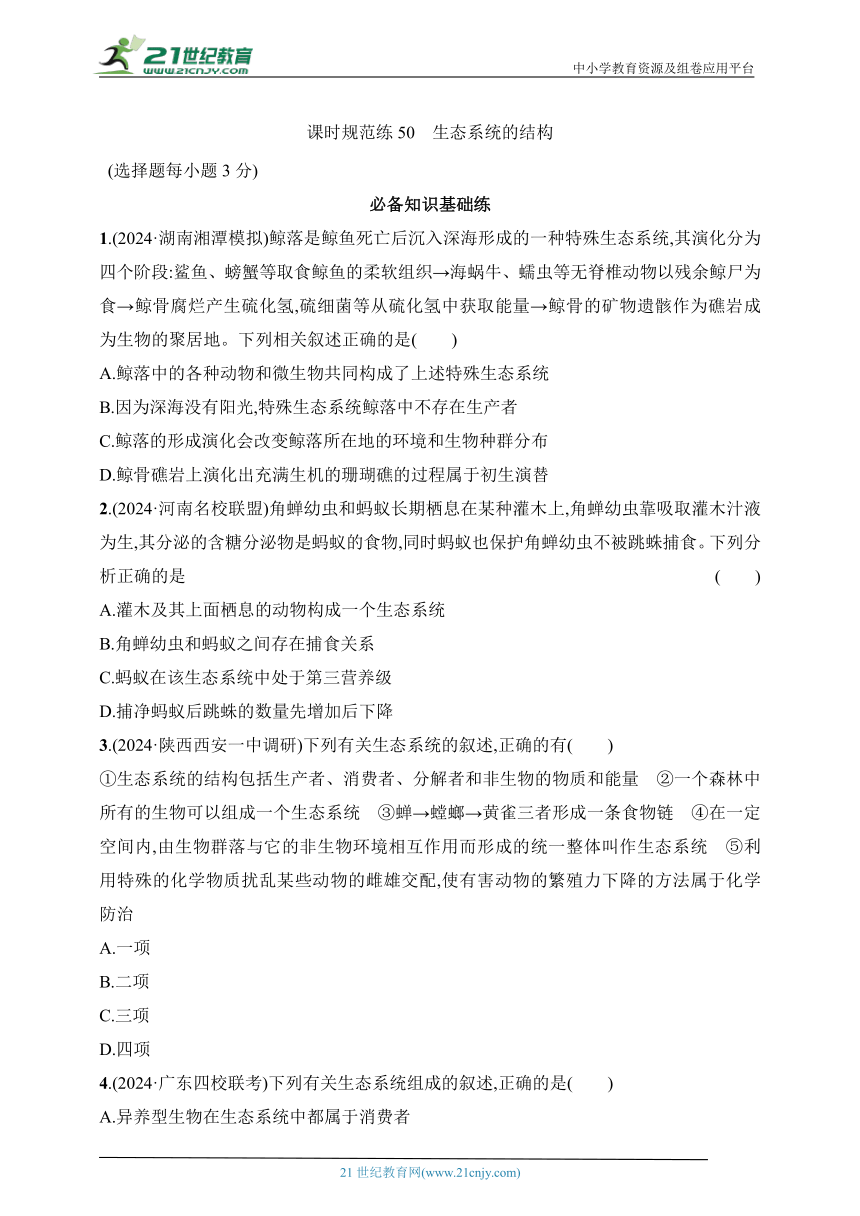

7.(2024·云南师大附中质检)右图表示一个海滩湿地生态系统中部分生物的食物关系,下列有关分析错误的是( )

A.细菌既可作为分解者,又可作为消费者的食物

B.第三营养级的生物有食草虫、线虫、海螺

C.若大米草死亡,将导致藻类数量增加,沼蟹数量亦增加

D.若喷洒只杀灭食草虫的杀虫剂,则蜘蛛数量将减少

关键能力提升练

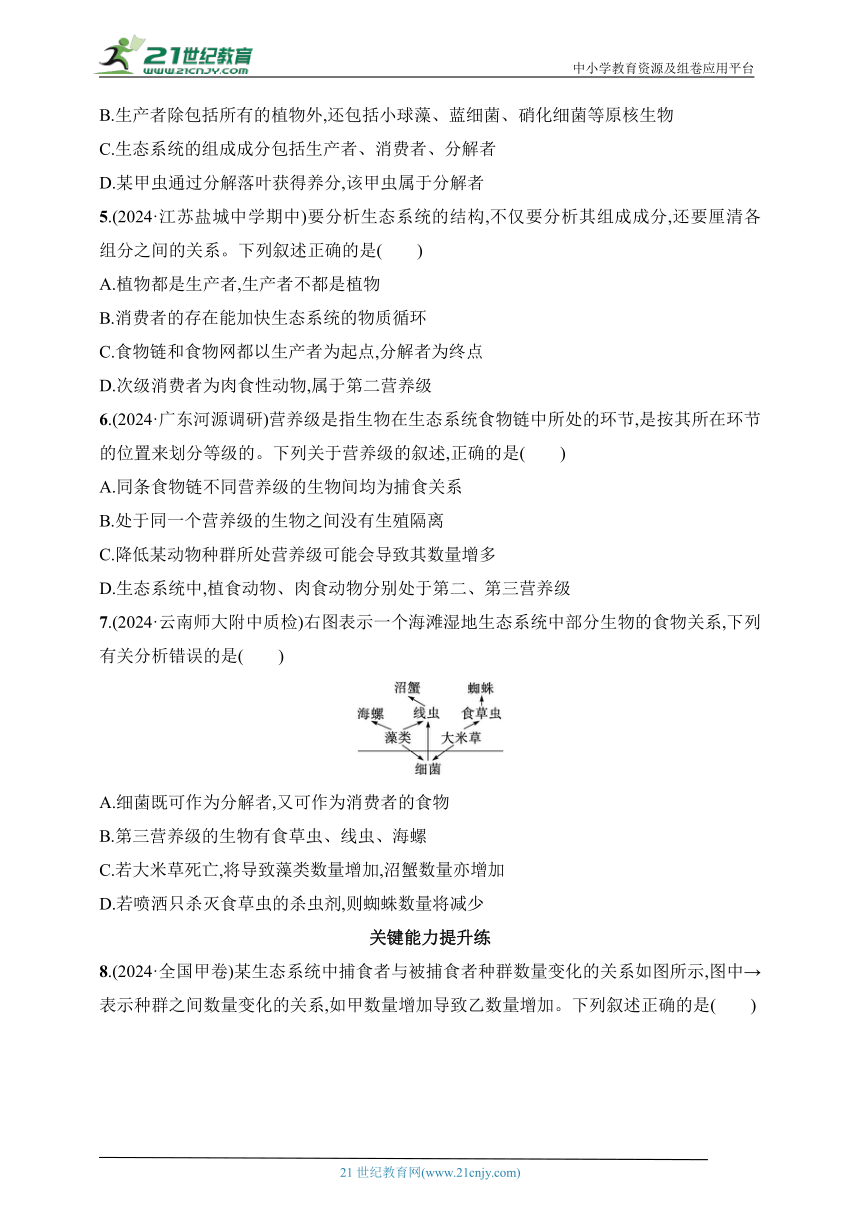

8.(2024·全国甲卷)某生态系统中捕食者与被捕食者种群数量变化的关系如图所示,图中→表示种群之间数量变化的关系,如甲数量增加导致乙数量增加。下列叙述正确的是( )

A.甲数量的变化不会对丙数量产生影响

B.乙在该生态系统中既是捕食者又是被捕食者

C.丙可能是初级消费者,也可能是次级消费者

D.能量流动方向可能是甲→乙→丙,也可能是丙→乙→甲

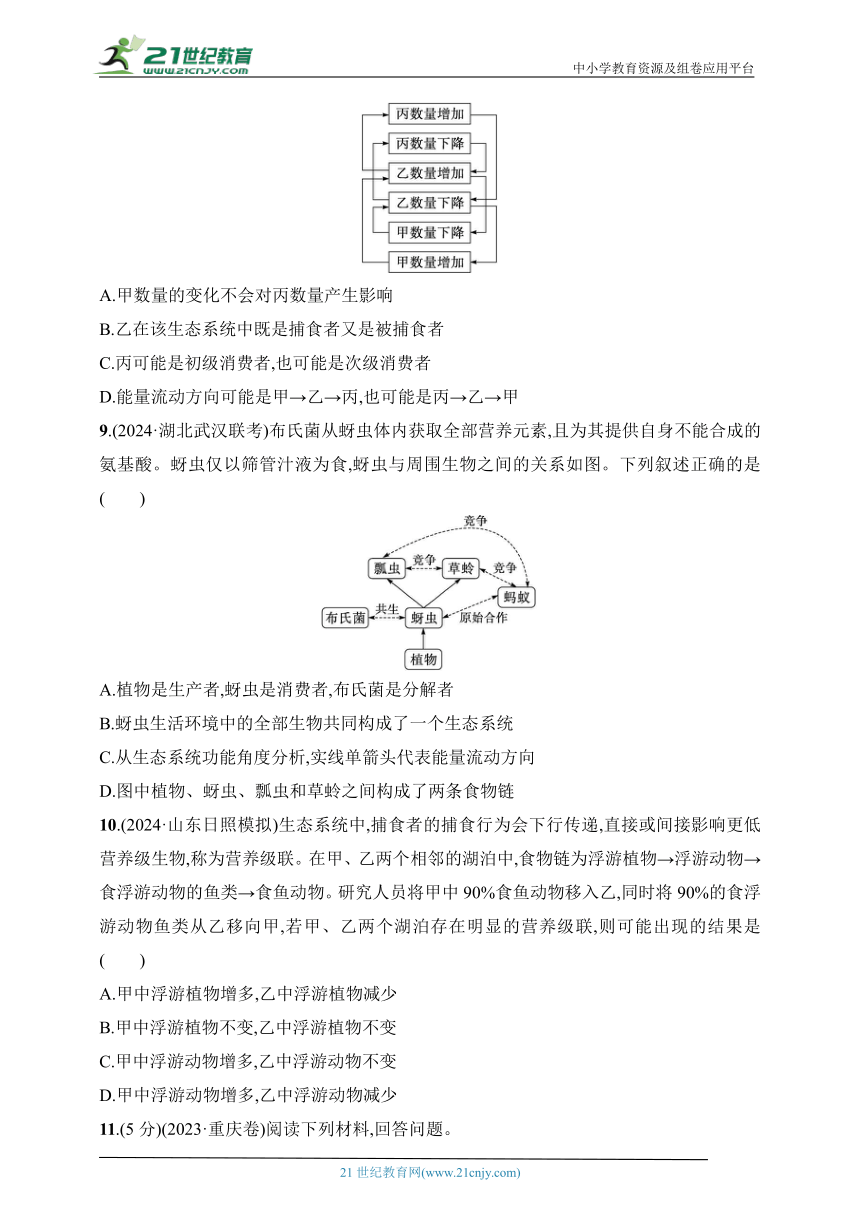

9.(2024·湖北武汉联考)布氏菌从蚜虫体内获取全部营养元素,且为其提供自身不能合成的氨基酸。蚜虫仅以筛管汁液为食,蚜虫与周围生物之间的关系如图。下列叙述正确的是( )

A.植物是生产者,蚜虫是消费者,布氏菌是分解者

B.蚜虫生活环境中的全部生物共同构成了一个生态系统

C.从生态系统功能角度分析,实线单箭头代表能量流动方向

D.图中植物、蚜虫、瓢虫和草蛉之间构成了两条食物链

10.(2024·山东日照模拟)生态系统中,捕食者的捕食行为会下行传递,直接或间接影响更低营养级生物,称为营养级联。在甲、乙两个相邻的湖泊中,食物链为浮游植物→浮游动物→食浮游动物的鱼类→食鱼动物。研究人员将甲中90%食鱼动物移入乙,同时将90%的食浮游动物鱼类从乙移向甲,若甲、乙两个湖泊存在明显的营养级联,则可能出现的结果是( )

A.甲中浮游植物增多,乙中浮游植物减少

B.甲中浮游植物不变,乙中浮游植物不变

C.甲中浮游动物增多,乙中浮游动物不变

D.甲中浮游动物增多,乙中浮游动物减少

11.(5分)(2023·重庆卷)阅读下列材料,回答问题。

有研究发现,在某滨海湿地,互花米草入侵5年后,导致耐高盐的碱蓬大面积萎缩而芦苇扩张,这种变化的关键驱动力因素是不同生态系统之间的“长距离相互作用”(由非生物物质等介导),如图1所示。假设有3种植食性昆虫分别以芦苇、碱蓬和互花米草为主要食物,昆虫数量变化能够反映所食植物种群数量变化。互花米草入侵后3种植食性昆虫数量变化如图2。

图1

图2

(1)据材料分析,本研究中介导“长距离相互作用”的非生物物质是 。

(2)图中,若昆虫①以互花米草为食,则昆虫③以 为食。互花米草入侵5年后,昆虫②数量持续降低,直接原因是 。

(3)物种之间的关系可随环境变化表现为正相互作用(一方有利,另一方无影响或双方有利)或负相互作用(如竞争)。1~N年,芦苇和互花米草种间关系的变化是 。

(4)互花米草入侵5年后,该湿地生态系统极有可能的变化有 。

A.互花米草向内陆和海洋两个方向扩展

B.群落内物种丰富度逐渐增加并趋于稳定

C.群落水平结构和垂直结构均更加复杂

D.为某些非本地昆虫提供生态位

E.生态系统自我调节能力下降

参考答案

课时规范练50 生态系统的结构

必备知识基础练

1.C 解析 生态系统是由生物群落和它的非生物环境构成,各种动物和微生物并不能构成生态系统,A项错误;特殊生态系统鲸落中的硫细菌属于生产者,B项错误;鲸落属于特殊的生态系统,鲸落的形成演化会改变鲸落所在地的环境和生物种群分布,C项正确;鲸骨礁岩上发生的演替属于次生演替,因为鲸骨的矿物遗骸作为礁岩成为生物的聚居地,D项错误。

2.D 解析 生态系统是由一个地区中所有生物及其周围的环境构成的,只有灌木及其上面栖息的动物不能构成生态系统,A项错误;角蝉幼虫和蚂蚁之间相互帮助,对彼此都有利,属于原始合作,B项错误;该生态系统中蚂蚁以角蝉幼虫分泌的含糖分泌物为食,属于分解者,不属于任何营养级,C项错误;捕净蚂蚁后,角蝉幼虫会被跳蛛捕食,跳蛛的数量增加,后来食物减少,数量下降,D项正确。

3.A 解析 生态系统的结构包括组成成分和营养结构,组成成分包括生产者、消费者、分解者和非生物的物质和能量,营养结构包括食物链和食物网,①错误;一个森林中所有的生物组成一个生物群落,而非生态系统,②错误;一条食物链起始于生产者,终止于消费者,故蝉→螳螂→黄雀三者不能形成一条食物链,③错误;利用特殊的化学物质扰乱某些动物的雌雄交配,使有害动物的繁殖力下降的方法属于生物防治,不属于化学防治,⑤错误。

4.D 解析 生态系统中的消费者和分解者都是异养型生物,A项错误;植物不全是生产者,如菟丝子属于消费者,B项错误;生态系统的组成成分包括生产者、消费者、分解者和非生物的物质和能量,C项错误;通过分解落叶获得养分的甲虫属于分解者,D项正确。

5.B 解析 植物不一定都是生产者,如菟丝子是消费者,生产者不都是植物,如蓝细菌也是生产者,A项错误;食物链和食物网一般是通过捕食关系建立起来的,以生产者为起点,消费者为终点,C项错误;次级消费者为肉食性动物,属于第三营养级,D项错误。

6.C 解析 同条食物链相邻营养级的生物间为捕食关系,如甲→乙→丙这条食物链中,甲与丙不是捕食关系,A项错误;处于同一个营养级的不同生物一般是不同的物种,存在生殖隔离,B项错误;植食动物处于第二营养级,但肉食动物不一定都处于第三营养级,也可能处于第四、五营养级,D项错误。

7.B 解析 食物链的起点是生产者,海螺、线虫和食草虫均能以生产者为食,故三者应为第二营养级;大米草与藻类之间存在种间竞争关系,大米草死亡会导致藻类数量增多,藻类数量增多会导致线虫数量增多,进而导致以线虫为食的沼蟹数量增多;杀虫剂杀死食草虫会导致蜘蛛的食物减少,进而导致蜘蛛数量减少。

关键能力提升练

8.B 解析 通过题图中各种群的数量变化关系可以看出,甲、乙、丙三种生物之间的食物关系是甲→乙→丙,甲数量变化会引起乙数量变化,进而使丙数量发生变化,A项错误;乙捕食甲,同时乙又被丙捕食,可见乙在该生态系统中既是捕食者又是被捕食者,B项正确;由三种生物的食物关系可知,丙不可能是初级消费者,C项错误;生态系统中的能量流动是沿着食物链的方向进行的,即能量流动方向只能是甲→乙→丙,D项错误。

9.C 解析 该生物群落中,植物是生产者,蚜虫与布氏菌是互利共生关系,均为消费者;蚜虫生活环境中的全部生物共同构成了生物群落;图中实线单箭头代表能量流动的方向;蚜虫仅以筛管汁液为食,故蚜虫与植物之间是寄生关系,不能构成食物链。

10.A 解析 将甲中90%食鱼动物移入乙,同时将90%的食浮游动物鱼类从乙移向甲,甲中食鱼动物减少,食浮游动物鱼类增多,会导致浮游动物减少,进一步导致浮游植物增多;将甲中90%食鱼动物移入乙,同时将90%的食浮游动物鱼类从乙移向甲,乙中食鱼动物增多,食浮游动物鱼类减少,会导致浮游动物增多,进一步导致浮游植物减少,A项正确。

11.答案 (1)盐

(2)碱蓬 昆虫②的食物芦苇种群数量降低

(3)正相互作用转为负相互作用

(4)ADE

解析 (1)结合题干“有研究发现,在某滨海湿地,互花米草入侵5年后,导致耐高盐的碱蓬大面积萎缩而芦苇扩张”推测,本研究中介导“长距离相互作用”的非生物物质是盐。

(2)结合题干“昆虫数量变化能够反映所食植物种群数量变化”,且互花米草入侵5年后,导致耐高盐的碱蓬大面积萎缩而芦苇扩张,图2中,若昆虫①以互花米草为食,则昆虫③以碱蓬为食(图2中③的数量一直在减少);互花米草入侵5年后,昆虫②数量持续降低,直接原因是昆虫②的食物芦苇种群数量降低。

(3)结合题干“有研究发现,在某滨海湿地,互花米草入侵5年后,导致耐高盐的碱蓬大面积萎缩而芦苇扩张”可知,一开始,互花米草的入侵有利于芦苇数量的增加,过了5年之后,互花米草的数量仍在增加而芦苇的数量在减少,故1~N年,芦苇和互花米草种间关系的变化是正相互作用转为负相互作用。

(4)结合图1可知,互花米草对陆地和海水的适应性均较好,数量均能较多地增加,互花米草可以向内陆和海洋两个方向扩展,A项正确;由于互花米草的入侵,导致碱蓬数量减少,芦苇在入侵五年后数量也在减少,故群落内物种丰富度(物种数目的多少)呈下降趋势,群落水平结构和垂直结构也变得更为简单,生态系统自我调节能力下降,B项、C项错误,E项正确;互花米草属于外来物种,使得以其为食的昆虫①数量增多,为其提供生态位,D项正确。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

课时规范练50 生态系统的结构

(选择题每小题3分)

必备知识基础练

1.(2024·湖南湘潭模拟)鲸落是鲸鱼死亡后沉入深海形成的一种特殊生态系统,其演化分为四个阶段:鲨鱼、螃蟹等取食鲸鱼的柔软组织→海蜗牛、蠕虫等无脊椎动物以残余鲸尸为食→鲸骨腐烂产生硫化氢,硫细菌等从硫化氢中获取能量→鲸骨的矿物遗骸作为礁岩成为生物的聚居地。下列相关叙述正确的是( )

A.鲸落中的各种动物和微生物共同构成了上述特殊生态系统

B.因为深海没有阳光,特殊生态系统鲸落中不存在生产者

C.鲸落的形成演化会改变鲸落所在地的环境和生物种群分布

D.鲸骨礁岩上演化出充满生机的珊瑚礁的过程属于初生演替

2.(2024·河南名校联盟)角蝉幼虫和蚂蚁长期栖息在某种灌木上,角蝉幼虫靠吸取灌木汁液为生,其分泌的含糖分泌物是蚂蚁的食物,同时蚂蚁也保护角蝉幼虫不被跳蛛捕食。下列分析正确的是 ( )

A.灌木及其上面栖息的动物构成一个生态系统

B.角蝉幼虫和蚂蚁之间存在捕食关系

C.蚂蚁在该生态系统中处于第三营养级

D.捕净蚂蚁后跳蛛的数量先增加后下降

3.(2024·陕西西安一中调研)下列有关生态系统的叙述,正确的有( )

①生态系统的结构包括生产者、消费者、分解者和非生物的物质和能量 ②一个森林中所有的生物可以组成一个生态系统 ③蝉→螳螂→黄雀三者形成一条食物链 ④在一定空间内,由生物群落与它的非生物环境相互作用而形成的统一整体叫作生态系统 ⑤利用特殊的化学物质扰乱某些动物的雌雄交配,使有害动物的繁殖力下降的方法属于化学防治

A.一项

B.二项

C.三项

D.四项

4.(2024·广东四校联考)下列有关生态系统组成的叙述,正确的是( )

A.异养型生物在生态系统中都属于消费者

B.生产者除包括所有的植物外,还包括小球藻、蓝细菌、硝化细菌等原核生物

C.生态系统的组成成分包括生产者、消费者、分解者

D.某甲虫通过分解落叶获得养分,该甲虫属于分解者

5.(2024·江苏盐城中学期中)要分析生态系统的结构,不仅要分析其组成成分,还要厘清各组分之间的关系。下列叙述正确的是( )

A.植物都是生产者,生产者不都是植物

B.消费者的存在能加快生态系统的物质循环

C.食物链和食物网都以生产者为起点,分解者为终点

D.次级消费者为肉食性动物,属于第二营养级

6.(2024·广东河源调研)营养级是指生物在生态系统食物链中所处的环节,是按其所在环节的位置来划分等级的。下列关于营养级的叙述,正确的是( )

A.同条食物链不同营养级的生物间均为捕食关系

B.处于同一个营养级的生物之间没有生殖隔离

C.降低某动物种群所处营养级可能会导致其数量增多

D.生态系统中,植食动物、肉食动物分别处于第二、第三营养级

7.(2024·云南师大附中质检)右图表示一个海滩湿地生态系统中部分生物的食物关系,下列有关分析错误的是( )

A.细菌既可作为分解者,又可作为消费者的食物

B.第三营养级的生物有食草虫、线虫、海螺

C.若大米草死亡,将导致藻类数量增加,沼蟹数量亦增加

D.若喷洒只杀灭食草虫的杀虫剂,则蜘蛛数量将减少

关键能力提升练

8.(2024·全国甲卷)某生态系统中捕食者与被捕食者种群数量变化的关系如图所示,图中→表示种群之间数量变化的关系,如甲数量增加导致乙数量增加。下列叙述正确的是( )

A.甲数量的变化不会对丙数量产生影响

B.乙在该生态系统中既是捕食者又是被捕食者

C.丙可能是初级消费者,也可能是次级消费者

D.能量流动方向可能是甲→乙→丙,也可能是丙→乙→甲

9.(2024·湖北武汉联考)布氏菌从蚜虫体内获取全部营养元素,且为其提供自身不能合成的氨基酸。蚜虫仅以筛管汁液为食,蚜虫与周围生物之间的关系如图。下列叙述正确的是( )

A.植物是生产者,蚜虫是消费者,布氏菌是分解者

B.蚜虫生活环境中的全部生物共同构成了一个生态系统

C.从生态系统功能角度分析,实线单箭头代表能量流动方向

D.图中植物、蚜虫、瓢虫和草蛉之间构成了两条食物链

10.(2024·山东日照模拟)生态系统中,捕食者的捕食行为会下行传递,直接或间接影响更低营养级生物,称为营养级联。在甲、乙两个相邻的湖泊中,食物链为浮游植物→浮游动物→食浮游动物的鱼类→食鱼动物。研究人员将甲中90%食鱼动物移入乙,同时将90%的食浮游动物鱼类从乙移向甲,若甲、乙两个湖泊存在明显的营养级联,则可能出现的结果是( )

A.甲中浮游植物增多,乙中浮游植物减少

B.甲中浮游植物不变,乙中浮游植物不变

C.甲中浮游动物增多,乙中浮游动物不变

D.甲中浮游动物增多,乙中浮游动物减少

11.(5分)(2023·重庆卷)阅读下列材料,回答问题。

有研究发现,在某滨海湿地,互花米草入侵5年后,导致耐高盐的碱蓬大面积萎缩而芦苇扩张,这种变化的关键驱动力因素是不同生态系统之间的“长距离相互作用”(由非生物物质等介导),如图1所示。假设有3种植食性昆虫分别以芦苇、碱蓬和互花米草为主要食物,昆虫数量变化能够反映所食植物种群数量变化。互花米草入侵后3种植食性昆虫数量变化如图2。

图1

图2

(1)据材料分析,本研究中介导“长距离相互作用”的非生物物质是 。

(2)图中,若昆虫①以互花米草为食,则昆虫③以 为食。互花米草入侵5年后,昆虫②数量持续降低,直接原因是 。

(3)物种之间的关系可随环境变化表现为正相互作用(一方有利,另一方无影响或双方有利)或负相互作用(如竞争)。1~N年,芦苇和互花米草种间关系的变化是 。

(4)互花米草入侵5年后,该湿地生态系统极有可能的变化有 。

A.互花米草向内陆和海洋两个方向扩展

B.群落内物种丰富度逐渐增加并趋于稳定

C.群落水平结构和垂直结构均更加复杂

D.为某些非本地昆虫提供生态位

E.生态系统自我调节能力下降

参考答案

课时规范练50 生态系统的结构

必备知识基础练

1.C 解析 生态系统是由生物群落和它的非生物环境构成,各种动物和微生物并不能构成生态系统,A项错误;特殊生态系统鲸落中的硫细菌属于生产者,B项错误;鲸落属于特殊的生态系统,鲸落的形成演化会改变鲸落所在地的环境和生物种群分布,C项正确;鲸骨礁岩上发生的演替属于次生演替,因为鲸骨的矿物遗骸作为礁岩成为生物的聚居地,D项错误。

2.D 解析 生态系统是由一个地区中所有生物及其周围的环境构成的,只有灌木及其上面栖息的动物不能构成生态系统,A项错误;角蝉幼虫和蚂蚁之间相互帮助,对彼此都有利,属于原始合作,B项错误;该生态系统中蚂蚁以角蝉幼虫分泌的含糖分泌物为食,属于分解者,不属于任何营养级,C项错误;捕净蚂蚁后,角蝉幼虫会被跳蛛捕食,跳蛛的数量增加,后来食物减少,数量下降,D项正确。

3.A 解析 生态系统的结构包括组成成分和营养结构,组成成分包括生产者、消费者、分解者和非生物的物质和能量,营养结构包括食物链和食物网,①错误;一个森林中所有的生物组成一个生物群落,而非生态系统,②错误;一条食物链起始于生产者,终止于消费者,故蝉→螳螂→黄雀三者不能形成一条食物链,③错误;利用特殊的化学物质扰乱某些动物的雌雄交配,使有害动物的繁殖力下降的方法属于生物防治,不属于化学防治,⑤错误。

4.D 解析 生态系统中的消费者和分解者都是异养型生物,A项错误;植物不全是生产者,如菟丝子属于消费者,B项错误;生态系统的组成成分包括生产者、消费者、分解者和非生物的物质和能量,C项错误;通过分解落叶获得养分的甲虫属于分解者,D项正确。

5.B 解析 植物不一定都是生产者,如菟丝子是消费者,生产者不都是植物,如蓝细菌也是生产者,A项错误;食物链和食物网一般是通过捕食关系建立起来的,以生产者为起点,消费者为终点,C项错误;次级消费者为肉食性动物,属于第三营养级,D项错误。

6.C 解析 同条食物链相邻营养级的生物间为捕食关系,如甲→乙→丙这条食物链中,甲与丙不是捕食关系,A项错误;处于同一个营养级的不同生物一般是不同的物种,存在生殖隔离,B项错误;植食动物处于第二营养级,但肉食动物不一定都处于第三营养级,也可能处于第四、五营养级,D项错误。

7.B 解析 食物链的起点是生产者,海螺、线虫和食草虫均能以生产者为食,故三者应为第二营养级;大米草与藻类之间存在种间竞争关系,大米草死亡会导致藻类数量增多,藻类数量增多会导致线虫数量增多,进而导致以线虫为食的沼蟹数量增多;杀虫剂杀死食草虫会导致蜘蛛的食物减少,进而导致蜘蛛数量减少。

关键能力提升练

8.B 解析 通过题图中各种群的数量变化关系可以看出,甲、乙、丙三种生物之间的食物关系是甲→乙→丙,甲数量变化会引起乙数量变化,进而使丙数量发生变化,A项错误;乙捕食甲,同时乙又被丙捕食,可见乙在该生态系统中既是捕食者又是被捕食者,B项正确;由三种生物的食物关系可知,丙不可能是初级消费者,C项错误;生态系统中的能量流动是沿着食物链的方向进行的,即能量流动方向只能是甲→乙→丙,D项错误。

9.C 解析 该生物群落中,植物是生产者,蚜虫与布氏菌是互利共生关系,均为消费者;蚜虫生活环境中的全部生物共同构成了生物群落;图中实线单箭头代表能量流动的方向;蚜虫仅以筛管汁液为食,故蚜虫与植物之间是寄生关系,不能构成食物链。

10.A 解析 将甲中90%食鱼动物移入乙,同时将90%的食浮游动物鱼类从乙移向甲,甲中食鱼动物减少,食浮游动物鱼类增多,会导致浮游动物减少,进一步导致浮游植物增多;将甲中90%食鱼动物移入乙,同时将90%的食浮游动物鱼类从乙移向甲,乙中食鱼动物增多,食浮游动物鱼类减少,会导致浮游动物增多,进一步导致浮游植物减少,A项正确。

11.答案 (1)盐

(2)碱蓬 昆虫②的食物芦苇种群数量降低

(3)正相互作用转为负相互作用

(4)ADE

解析 (1)结合题干“有研究发现,在某滨海湿地,互花米草入侵5年后,导致耐高盐的碱蓬大面积萎缩而芦苇扩张”推测,本研究中介导“长距离相互作用”的非生物物质是盐。

(2)结合题干“昆虫数量变化能够反映所食植物种群数量变化”,且互花米草入侵5年后,导致耐高盐的碱蓬大面积萎缩而芦苇扩张,图2中,若昆虫①以互花米草为食,则昆虫③以碱蓬为食(图2中③的数量一直在减少);互花米草入侵5年后,昆虫②数量持续降低,直接原因是昆虫②的食物芦苇种群数量降低。

(3)结合题干“有研究发现,在某滨海湿地,互花米草入侵5年后,导致耐高盐的碱蓬大面积萎缩而芦苇扩张”可知,一开始,互花米草的入侵有利于芦苇数量的增加,过了5年之后,互花米草的数量仍在增加而芦苇的数量在减少,故1~N年,芦苇和互花米草种间关系的变化是正相互作用转为负相互作用。

(4)结合图1可知,互花米草对陆地和海水的适应性均较好,数量均能较多地增加,互花米草可以向内陆和海洋两个方向扩展,A项正确;由于互花米草的入侵,导致碱蓬数量减少,芦苇在入侵五年后数量也在减少,故群落内物种丰富度(物种数目的多少)呈下降趋势,群落水平结构和垂直结构也变得更为简单,生态系统自我调节能力下降,B项、C项错误,E项正确;互花米草属于外来物种,使得以其为食的昆虫①数量增多,为其提供生态位,D项正确。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录