九下16驱遣我们的想象 课件(共38张ppt)

文档属性

| 名称 | 九下16驱遣我们的想象 课件(共38张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

把握作者的主要观点,理清作者的论证思路。

品味文中意蕴深刻的语言。

理解文章内容,学习欣赏文艺作品的方法。

学习目标

【叶圣陶】(1894—1988)。

原名叶绍钧,字秉臣、圣陶,生于江苏苏州,现代作家、教育家。

有“优秀的语言艺术家”之称,终身致力于出版及语文的教学。

代表作有《隔膜》《线下》《倪焕之》《西川集》《稻草人》等。

走近作者

本文节选自《文艺作品的鉴赏》,它是一篇关于阅读和写作鉴赏的专论,包括“要认真阅读”驱遣我们的想象“”训练语感“”不妨听听别人的话“四个部分,本文节选自第二部分。

背景资料

字词学习

阅读全文,在文中找出能表达作者观点的句子。总结归纳文章的中心论点。

整体感知

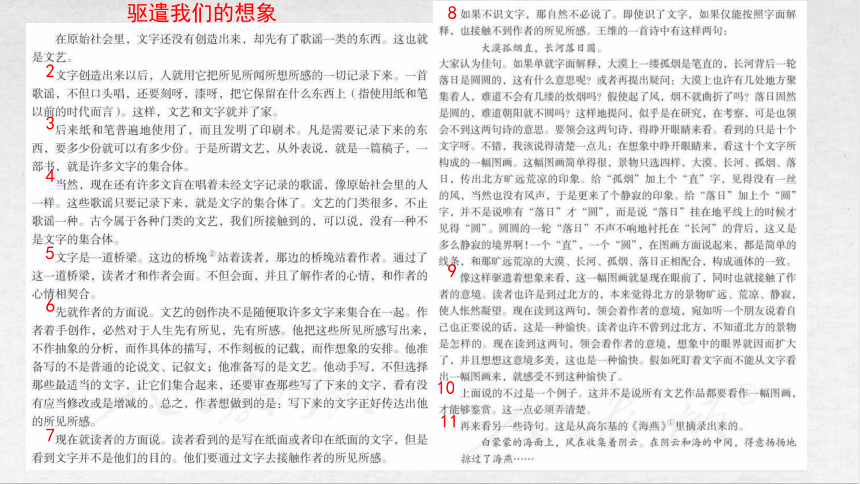

驱遣我们的想象

8

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

整体感知

①文字是一道桥梁。通过了这一道桥梁,读者才和作者会面。

②作者想做到的是:写下来的文字正好传达出他的所见所感。

③就读者的方面说,他们要通过文字去接触作者的所见所感。

④像这样驱遣着想象来看,这一幅图画就显现在眼前了。同时也就接触了作者的意境。

综合上述观点,结合文题总结作者在全文中所表达的中心观点。

鉴赏文艺作品,要学着驱遣自己的想象力,通过文字去接触作者的所见所感。接受美感的经验,得到人生的受用。

整体感知

细读感悟

1.第一部分是怎样阐述文艺与文字的关系的?

驱遣我们的想象

8

2

3

4

5

6

7

9

10

11

文章开篇先介绍了文艺的产生,然后介绍文字产生后,文艺与文字“并了家”,最后介绍当纸笔以及印刷术发明后,文字完全成为文艺的集合体。而且文字不断成为各种文艺作品的集合体。

细读感悟

细读感悟

《学法大视野》自学体验:

1.“文字是一道桥梁”这句话运用了什么修辞?有什么作用?

比喻,生动形象地将文字比较桥梁。一头连着作者,一头连着读者,读者要想了解作者的意境,就必须通过文字这座桥梁,才能到达目的地。

细读感悟

细读感悟

2.第6、7段的主要内容是什么,有什么作用?

驱遣我们的想象

8

2

3

4

5

6

7

9

10

11

这两段分别从作者和读者两个角度出发,说明他们各自怎样通过文字传达所见所感和接触作者的所见所感的。

这两段文字是对上一段“桥梁”比喻的进一步诠释和阐述。也是为下面的举例论证做了理论铺垫。

细读感悟

细读感悟

3.阅读第8—10自然段,说说作者是如何论证欣赏文艺作品需要驱遣想象力的,作者在论证的过程中运用了哪些论证方法,请简要分析。

驱遣我们的想象

8

2

3

4

5

6

7

9

10

11

作者以赏析王维的诗句“大漠孤烟直,长河落日圆”入手,先从字面解释来研究,得不到诗句蕴藏的壮景与情感;接着又论述在想象中睁开眼睛来看这十个文字所构成的画面,便能感受到诗中静寂的境界。

通过举例论证与对比论证,得出了结论:“像这样驱遣着想象来看,这一幅图画就显现在眼前了。同时也就接触了作者的意境。”从正反两个角度论述了驱遣想象力的重要作用。

细读感悟

细读感悟

4.阅读第11—13自然段,说说作者是如何论证欣赏文艺作品需要驱遣想象力的,作者在论证的过程中运用了哪些论证方法?

12

13

14

以高尔基的《海燕》为例,先从字面解释来研究,领会不到这首诗的意思;接着又论述在想象中生出一对翅膀,而且展开翅膀随海燕飞掠,就领会了这首诗。

通过举例与对比论证,得出结论:“想这样驱遣着想象来看,这才接触到作者的意境。”读者从中体验到愉快,得到受用。

细读感悟

细读感悟

《学法大视野》自学体验:

3.文章最后一个自然段在文中有什么作用?

在内容上,强调鉴赏文艺的目的,并说明唯有驱遣我们的想象才能够达到这个目的。

在结构上,总结上文,照应前文,使文章自然收束,水到渠成。

细读感悟

结构层次

第一部分(1-4段):阐述文字与文艺的关系,引出话题。

第二部分(5-13段):先从作者和读者的角度分析读者应如何才能解除到作者的思想。然后以一诗一文为例,正反对比,深入浅出地阐明了欣赏文艺作品的途径和方法。

第三部分(14段):得出中心论点:要鉴赏文艺作品,就必须驱遣我们的想象,通过文字去接触作者的所见所感。

细读感悟

5.总结本文的论证思路。

作者首先通过论述作者、读者以及文字之间的联系,来明确文艺作品的本质,即“接触作者的所见所感”。然后以王维的诗句和高尔基的《海燕》为例,从正反两个角度论述驱遣想象的作用。最后得出结论:鉴赏文艺,不能拘泥于文字,必须驱遣我们的想象,才能够通过文字,接受美感的经验,得到人生的受用。

细读感悟

品味语言

6.文中有许多句子,都有十分深刻的文艺观,它们或有十分深刻的内蕴,或有写作值得借鉴的实用价值,请阅读下面几句,谈谈你对它们的理解。

①文艺的创作决不是随便取许多文字来集合在一起。

品味语言

任何一篇文艺作品,都是文字集合起来的,但是这是一种有着内在逻辑顺序的结合,具有文本表现中的一般技法,既表现了内容也传递着作者的思想感情。

因此,这样的文章绝不可能随意拼凑,须由作者有意识有目的有逻辑地创造,而在完成时又符合自然的特点。

②作者着手创作,必然对于人生先有所见,先有所感。

品味语言

“见”字也可理解为见识、见解,没有思考与见解,纵然下笔也只能写就平庸文章,难见深度;“感”是体悟与情感,倘若下笔无情感寄寓其中,写出来的文字必是冷冰冰的。这也提示了我们在写作之前要学会多观察,多积累;同时要多思考,多感悟,这样才能写出优秀文章。

作者在创造之前无所见,这个“见”字,可指代材料,无见便会巧妇难为无米之炊,不可能有所创造;

品味语言

③假如死盯着文字而不能从文字看出一幅图画来,就感受不到这种愉快了。

文艺作品一般都具有形象性,尤其是诗歌、散文等文艺作品,形象性尤其突出,且情感表达也尤其浓烈。这些情感常常寄寓在形象之中,所谓“言不尽意,立象以尽意”,就是此道理。

因此,想要理解一篇文艺作品,就必须把握其情感,必须通过想象还原形象的描述,进而去体味。

课堂小结

本文用平实的语言,先论述文字、作者及读者之间的关系来明确文艺的本质;接着以一诗一文为例,正反对比,深入浅出地阐明了欣赏文艺作品的一个基本问题——欣赏文艺作品,不仅要理解文字的表层汉仪,更要驱遣想象,透过文字进入到作品的意境中,体验阅读的愉快。

文章结构

文艺与文字

驱遣想象的意义

驱遣我们的想象

在想象中睁开眼

在想象中生出一对翅膀

把握欣赏方法

接受美感

人生受用

拓展延伸

文章以王维的诗句“大漠孤烟直,长河落日圆”为例,论证了想象力于鉴赏文学作品的重要性,你能在读过的诗或散文中,再举一个例子来论证作者的观点吗?

“他用两手攀着上面,两脚再向上缩;

他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子。”

以朱自清先生的《背影》为例:

拓展延伸

这段描述父亲攀爬月台背影的文字,能因我们的想象力变得更生动。

他的身子微胖,我们可以想象两手上攀时定费了不少劲,甚至青筋凸起;

还是因为胖,我们可以想象腿并不是缩了一次,而似是挣扎缩了好几次;

拓展延伸

更是因为想象,身子微微一倾,这形象便如拍照一般在脑中定格。有了想象中还原的这一幕,父亲的形象真切起来,切实地打动了读者的心灵。

把握作者的主要观点,理清作者的论证思路。

品味文中意蕴深刻的语言。

理解文章内容,学习欣赏文艺作品的方法。

学习目标

【叶圣陶】(1894—1988)。

原名叶绍钧,字秉臣、圣陶,生于江苏苏州,现代作家、教育家。

有“优秀的语言艺术家”之称,终身致力于出版及语文的教学。

代表作有《隔膜》《线下》《倪焕之》《西川集》《稻草人》等。

走近作者

本文节选自《文艺作品的鉴赏》,它是一篇关于阅读和写作鉴赏的专论,包括“要认真阅读”驱遣我们的想象“”训练语感“”不妨听听别人的话“四个部分,本文节选自第二部分。

背景资料

字词学习

阅读全文,在文中找出能表达作者观点的句子。总结归纳文章的中心论点。

整体感知

驱遣我们的想象

8

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

整体感知

①文字是一道桥梁。通过了这一道桥梁,读者才和作者会面。

②作者想做到的是:写下来的文字正好传达出他的所见所感。

③就读者的方面说,他们要通过文字去接触作者的所见所感。

④像这样驱遣着想象来看,这一幅图画就显现在眼前了。同时也就接触了作者的意境。

综合上述观点,结合文题总结作者在全文中所表达的中心观点。

鉴赏文艺作品,要学着驱遣自己的想象力,通过文字去接触作者的所见所感。接受美感的经验,得到人生的受用。

整体感知

细读感悟

1.第一部分是怎样阐述文艺与文字的关系的?

驱遣我们的想象

8

2

3

4

5

6

7

9

10

11

文章开篇先介绍了文艺的产生,然后介绍文字产生后,文艺与文字“并了家”,最后介绍当纸笔以及印刷术发明后,文字完全成为文艺的集合体。而且文字不断成为各种文艺作品的集合体。

细读感悟

细读感悟

《学法大视野》自学体验:

1.“文字是一道桥梁”这句话运用了什么修辞?有什么作用?

比喻,生动形象地将文字比较桥梁。一头连着作者,一头连着读者,读者要想了解作者的意境,就必须通过文字这座桥梁,才能到达目的地。

细读感悟

细读感悟

2.第6、7段的主要内容是什么,有什么作用?

驱遣我们的想象

8

2

3

4

5

6

7

9

10

11

这两段分别从作者和读者两个角度出发,说明他们各自怎样通过文字传达所见所感和接触作者的所见所感的。

这两段文字是对上一段“桥梁”比喻的进一步诠释和阐述。也是为下面的举例论证做了理论铺垫。

细读感悟

细读感悟

3.阅读第8—10自然段,说说作者是如何论证欣赏文艺作品需要驱遣想象力的,作者在论证的过程中运用了哪些论证方法,请简要分析。

驱遣我们的想象

8

2

3

4

5

6

7

9

10

11

作者以赏析王维的诗句“大漠孤烟直,长河落日圆”入手,先从字面解释来研究,得不到诗句蕴藏的壮景与情感;接着又论述在想象中睁开眼睛来看这十个文字所构成的画面,便能感受到诗中静寂的境界。

通过举例论证与对比论证,得出了结论:“像这样驱遣着想象来看,这一幅图画就显现在眼前了。同时也就接触了作者的意境。”从正反两个角度论述了驱遣想象力的重要作用。

细读感悟

细读感悟

4.阅读第11—13自然段,说说作者是如何论证欣赏文艺作品需要驱遣想象力的,作者在论证的过程中运用了哪些论证方法?

12

13

14

以高尔基的《海燕》为例,先从字面解释来研究,领会不到这首诗的意思;接着又论述在想象中生出一对翅膀,而且展开翅膀随海燕飞掠,就领会了这首诗。

通过举例与对比论证,得出结论:“想这样驱遣着想象来看,这才接触到作者的意境。”读者从中体验到愉快,得到受用。

细读感悟

细读感悟

《学法大视野》自学体验:

3.文章最后一个自然段在文中有什么作用?

在内容上,强调鉴赏文艺的目的,并说明唯有驱遣我们的想象才能够达到这个目的。

在结构上,总结上文,照应前文,使文章自然收束,水到渠成。

细读感悟

结构层次

第一部分(1-4段):阐述文字与文艺的关系,引出话题。

第二部分(5-13段):先从作者和读者的角度分析读者应如何才能解除到作者的思想。然后以一诗一文为例,正反对比,深入浅出地阐明了欣赏文艺作品的途径和方法。

第三部分(14段):得出中心论点:要鉴赏文艺作品,就必须驱遣我们的想象,通过文字去接触作者的所见所感。

细读感悟

5.总结本文的论证思路。

作者首先通过论述作者、读者以及文字之间的联系,来明确文艺作品的本质,即“接触作者的所见所感”。然后以王维的诗句和高尔基的《海燕》为例,从正反两个角度论述驱遣想象的作用。最后得出结论:鉴赏文艺,不能拘泥于文字,必须驱遣我们的想象,才能够通过文字,接受美感的经验,得到人生的受用。

细读感悟

品味语言

6.文中有许多句子,都有十分深刻的文艺观,它们或有十分深刻的内蕴,或有写作值得借鉴的实用价值,请阅读下面几句,谈谈你对它们的理解。

①文艺的创作决不是随便取许多文字来集合在一起。

品味语言

任何一篇文艺作品,都是文字集合起来的,但是这是一种有着内在逻辑顺序的结合,具有文本表现中的一般技法,既表现了内容也传递着作者的思想感情。

因此,这样的文章绝不可能随意拼凑,须由作者有意识有目的有逻辑地创造,而在完成时又符合自然的特点。

②作者着手创作,必然对于人生先有所见,先有所感。

品味语言

“见”字也可理解为见识、见解,没有思考与见解,纵然下笔也只能写就平庸文章,难见深度;“感”是体悟与情感,倘若下笔无情感寄寓其中,写出来的文字必是冷冰冰的。这也提示了我们在写作之前要学会多观察,多积累;同时要多思考,多感悟,这样才能写出优秀文章。

作者在创造之前无所见,这个“见”字,可指代材料,无见便会巧妇难为无米之炊,不可能有所创造;

品味语言

③假如死盯着文字而不能从文字看出一幅图画来,就感受不到这种愉快了。

文艺作品一般都具有形象性,尤其是诗歌、散文等文艺作品,形象性尤其突出,且情感表达也尤其浓烈。这些情感常常寄寓在形象之中,所谓“言不尽意,立象以尽意”,就是此道理。

因此,想要理解一篇文艺作品,就必须把握其情感,必须通过想象还原形象的描述,进而去体味。

课堂小结

本文用平实的语言,先论述文字、作者及读者之间的关系来明确文艺的本质;接着以一诗一文为例,正反对比,深入浅出地阐明了欣赏文艺作品的一个基本问题——欣赏文艺作品,不仅要理解文字的表层汉仪,更要驱遣想象,透过文字进入到作品的意境中,体验阅读的愉快。

文章结构

文艺与文字

驱遣想象的意义

驱遣我们的想象

在想象中睁开眼

在想象中生出一对翅膀

把握欣赏方法

接受美感

人生受用

拓展延伸

文章以王维的诗句“大漠孤烟直,长河落日圆”为例,论证了想象力于鉴赏文学作品的重要性,你能在读过的诗或散文中,再举一个例子来论证作者的观点吗?

“他用两手攀着上面,两脚再向上缩;

他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子。”

以朱自清先生的《背影》为例:

拓展延伸

这段描述父亲攀爬月台背影的文字,能因我们的想象力变得更生动。

他的身子微胖,我们可以想象两手上攀时定费了不少劲,甚至青筋凸起;

还是因为胖,我们可以想象腿并不是缩了一次,而似是挣扎缩了好几次;

拓展延伸

更是因为想象,身子微微一倾,这形象便如拍照一般在脑中定格。有了想象中还原的这一幕,父亲的形象真切起来,切实地打动了读者的心灵。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读