18 在长江源头各拉丹东 教案

图片预览

文档简介

《在长江源头各拉丹冬》教学设计

【教材分析】

《在长江源头各拉丹冬》写作者“游览 ”冰塔林的经历,生动地表现出作者置身于这些 难得一见的景物之中的身体感觉和心理感受,语言并不华丽,却很能打动读者。本课要求教 师引导学生了解游记的特点,把握游记的基本要素,共悉游记的写法与多样的风格。在感知 文章所写景物特点的基础上,体会作者寄寓在景物中的情感,理解作者对景、人、事的感悟 与思考。

【学情分析】

在第三单元已经学习了一篇文言文《小石潭记》游记散文,学生对于游记的特点以及学 习重点有了一定的了解。本文作为一篇现代游记散文,它具备游记类文章的基本特征,学生 们学习起来不会太困难。这篇课文学习时,需要把握作者的游踪,体会写景的妙处和作者的 情感。

西藏被称为地球的“第三极 ”,作者所写的又是在极其特殊情况下的所见所感。距离一 般学生的生活体验相当遥远。教师要帮助学生尽可能贴近作者的经验,让学生对长江源头各 拉丹冬形成一个直观的感受。

【学习目标】

1、了解背景、学习并掌握生字词。

2、理清文章脉络,把握文章内容。

3、感受冰塔林的壮美,学习本文的写景手法。

4、探究作者体验感受,领悟作者思想感情。

【教学过程】

一、创设情境,导入新课

同学们,你们知道长江发源于什么地方呢?

对的,同学们很聪明,看今天的课题目啊,就猜到了,长江发源地就在各拉丹冬。 那这个源头是什么样的呢?

带着这些疑问,我们先来看一段短片,请欣赏:《长江源头各拉丹冬》

播放视频(1 分钟)

同学们,看完这段视频,你脑海里冒出哪些词语?

或许是:川流不息、寒风刺骨、冰天雪地、雄伟壮观……今天,我们就跟随作者马丽华 一起学习《在长江源头各拉丹冬》,解开各拉丹冬神秘的面纱,领略各拉丹冬奇异的风光吧。

二、作者简介

马丽华,山东济南人,毕业于北京大学,当代女作家,现任中国藏学出版社总编辑。 著有长篇散文《藏北游历》《青藏苍茫》,《终极风景》《追你到高原》等。

被誉为“西藏的歌者和行者 ”。

三、题目解说

各拉丹冬,为长江上源沱沱河发源地,藏语意为“高高尖尖的山峰 ”,主峰海拔 6621 米。 各拉丹冬终年积雪,冰川覆盖面积近 800 平方千米,大小现代冰川 100 余条。

冬季,山上山下,银装素裹 ;夏秋季节,冰消雪融,山下野花烂漫,草原上牛羊成群。 各拉丹冬是探险、旅游、登山、科学考察的理想之地。

2

以此为题,引人遐想,吸引读者。

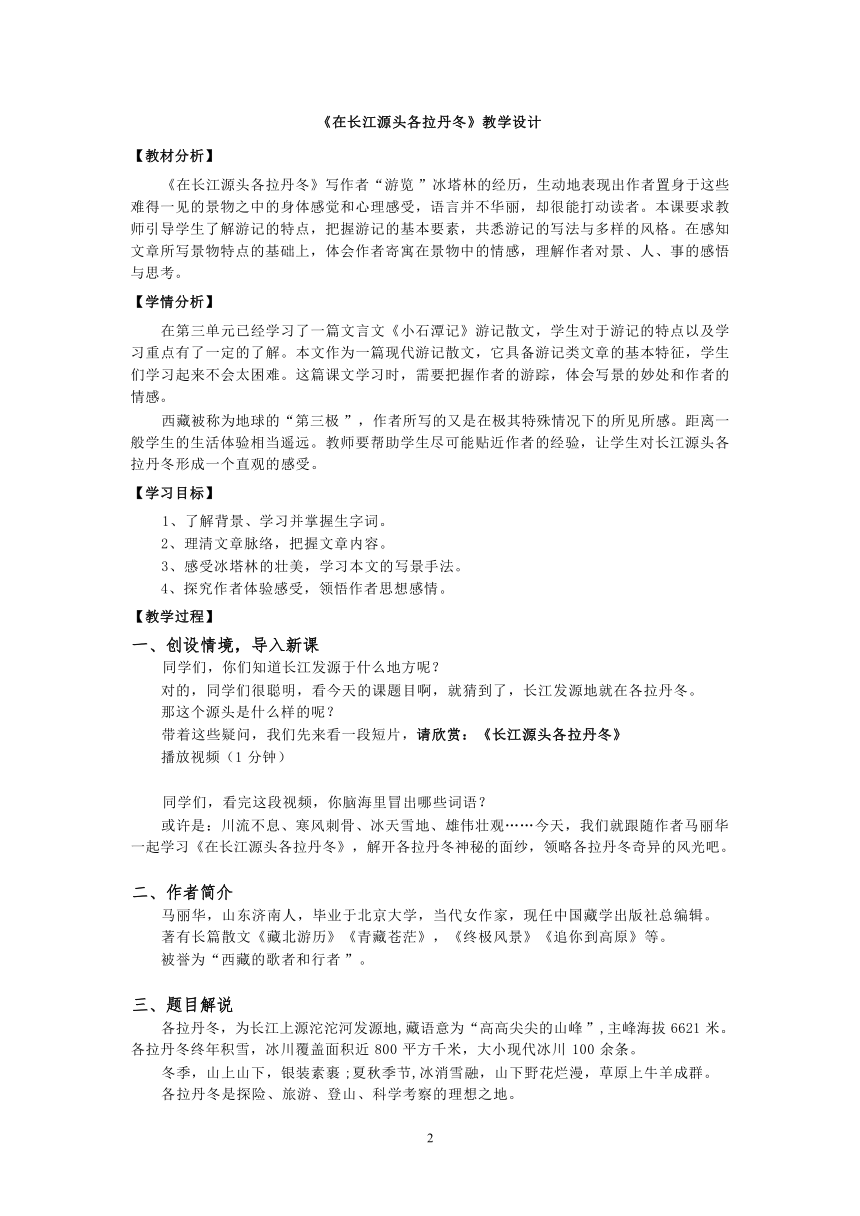

四、夯实基础

补充解释:

【黧黑】:黑

【虔诚】:恭敬而有诚意。

【腈纶】:合成纤维的一种,用来纺织成毛线,布料等。 【熠熠烁烁】:形容光彩闪耀的样子。

【接踵而至】:形容人或事物一个又一个接连不断地到来。

五、整体感知,把握内容

1、整体感知:一句话概括全文大意:

本文记述了作者跟随摄制组在各拉丹冬游览的见闻和感受。

是的,这是一篇游记,全文以时空为顺序, 以作者跟随摄制组探险的两天的行踪为线索。 那我们第一课时就来探讨作者的见闻吧。

2、梳理脉络

提示:浏览课文圈画出表示时间或地点变化的词语,根据它们来概括行程。

草坝子的营地砾石堆上靠近冰山置身冰窟(冰塔林) 重返冰塔林

随着立足点和观察视角的变化,作者笔下的最物也呈现出不同的特点:在营地远 眺各拉丹冬雪山,看到它的高峻、雄壮、变幻莫测;在砾石堆上四顾,突出冰峰 的晶莹、冰河的辽阔和整个冰雪天地的浩茫;靠近冰山,发现其图案的难以名状: 进入冰塔林,特别是身处冰窝,细看千资百态的冰体和冰山的裂纹、皱褶,发现 其晶堂纯美,闪闪生光;第二天重返冰河,听到阳光下冰河融化的流水声。

随着行踪和景物的变化,人走景移,随着观察点的变换,不断展现新画面。 这种是常用的写景手法:移步换景。

3

第一部分(第 1-2 段),写初见各拉丹冬的景象。作者通过向导之口概括介绍了各拉丹冬的地 貌,作者整体勾勒出各拉丹冬雪山的变化多端、神秘高峻的形象,描写了隆冬将尽时节各拉 丹冬地区风云变幻、严寒依旧的环境特点。

第二部分(第 3-11 段),详细描绘了奇异壮美的冰塔林。作者近望冰山,大笔勾勒出冰山的 千姿百态,也叙述了在探险中遇到的危险和困难。作者重点描写了置身于冰窟的所见所闻 :

纷纷扬扬的雪粒,漂亮的冰体,冰山上纵横的裂纹,太阳下的冰世界,呼啸的风。 第三部分(第 12-15 段),略写第二天再次进入冰塔林的经过。

六、品读美文、欣赏美景

在前面的游踪梳理中,我们知道作者重点写了冰塔林,可见冰塔林给作者马丽华留下了深刻 印象,那接下来我们就随着作者的脚步继续探寻这美丽的冰塔林。

1、从远到近的观察写景顺序

结合文中有关描写冰塔林的语段,我们知道作者一行人两天都去了冰塔林,特别第一天对冰 塔林的描写很详细有两次,思考第一天这两次描写冰塔林有什么不同?

第一次描写 【远望】 第 5、6 自然段

四面张望,晶莹连绵的冰峰、平坦辽阔的冰河历历在目;冰山像屏风,雕刻着各种图案; 整

座冰塔林就由许多冰的庄园冰的院落组成, 自成一天地。 第二次描写 【近观】

第 11 自然段

风声呼啸,冰河光滑难行、阳光和风如刻刀,冰体奇形怪状,冰塔、冰柱,像长发披肩…… 阳光下,冰世界熠熠烁烁;冰纹如岁月的年轮。

从作者描写冰塔林的语句中,我们可欣赏到藏北高原所特有的奇异壮美景色,感受到作者由 心底涌出的惊叹和自豪之情。

现在来看看图片,同学们,图 2 那徐徐垂挂冰的流苏,是否很像少女长发披肩? 通过图片的还原,大家都觉得作者描绘得很生动形象。

作者运用比喻,将“徐徐垂挂冰的流苏 ”比作“长发披肩 ”的少女,生动形象地写出了冰流 苏的美丽,用语精简而准确,流露出作者的喜爱之情。

2、修辞手法的运用

同学们,你还喜欢游记中哪部分的描写呢 可划出来,并在旁边批注理由。

提示:可以谈谈作者所运用的修辞手法、感官描写、表现手法等。

【例】阳光使这位身披白色披风的巨人变化多端:融雪处裸露出大山黎黑的骨骼,有如刀削 一般,棱角与层次毕现,富有雕塑感。

比喻、拟人,赋予白雪覆盖下的各拉丹冬以生命,生动形象地写出了各拉丹冬山峰的壮美。 “变化多端 ”一词,又写出了这里自然环境严酷,天气恶劣。

【例】冰体一点一点地改变了形态,变成自然力所能刻画成的最漂亮的这番模样:挺拔的, 敦实的,奇形怪状的,蜿蜒而立的。

运用短句,富有节奏感,具有音律之美,读起来朗朗上 口,表现了作者对大自然改变冰体形 态的惊讶、赞美之情。

4

【例】端详着冰山上纵横的裂纹,环绕冰山的波状皱褶,想象着在漫长的时光里,冰川的前 进和后退,冰山的高低消长,这波纹是否就是年轮。

(作者是怎样描写冰山的裂纹和皱褶的?这样写有什么好处?)

作者并不去详细描写冰山裂纹和皱褶的形状,而是由此写到关于冰川、冰山形成变化的想象, 冰川上的裂纹和褶皱,记载着时间、空间的变换,仿佛是时空的年轮。把冰山的皱褶想象成 树的年轮。这样的写法能让读者联想到眼前景物“背后的故事 ”一一一大自然漫长、反复的 变化,并由此认识到:这冰山、冰川其实是大自然历史的一部分,让人对生命的存在和意义 有了更深刻的理解。

同学们,文中还有很多值得我们去发现的美文、美景,课后我们可以继续探索、思考。

(1)小结内容

作者抓住景物特点,运用比喻、拟人等修辞方法,描绘了长江源头各拉丹冬雪山的神奇美丽, 并赋予雪山以生命,在写景中蕴含着作者对雪山的崇敬和赞美之情。

(2)小结特点

1、由远及近,移步换景,展现冰塔林的壮美

2、综合运用比喻、拟人的修辞方法,联想、想象等表现手法生动展现冰塔林的雄奇

3、语言精简准确又自由

七、探究体验,感悟情感

1.作者多次写到自己在高原上的身体感受,请同学们找一找,并说说这些句子有何作用。 2.作者身体情况渐趋恶化,为什么还要接近探索瞻仰各拉丹冬?

【解读】:越是接近各拉丹冬,作者的身体感受是越难受。然而,即便身体状况渐趋恶 化,作者依旧忍受着这样的不适与痛苦,也要去接近、探索、瞻仰它。这,恰恰展现出了这 片景色的独特与绝美;也展现出人类在追寻、探索这样的绝美景色时,那份勇气与意志;

这,更是一份人类对自然的亘古不变的敬畏。(关键词:苦难美、悲壮美)

3.坚冰之下的流水,是圣洁的,是长江的生命源头,从这里开启了长江的生命之旅,长 江从此开启了孕育生命,造福人类之旅,这流水,也是中华民族的生命之源,中华民族的历 史也同长江一样源远流长。这段话一方面表明了各拉丹冬作为长江之源的重要,另一方面表 达了对滴水汇成浩荡长江这种自然伟力的赞美和敬畏。

【课堂小结】

本文作者采用时间顺序和旅行的进程记叙了在长江源头的见闻和感受,作者从不同的角度写 景,抓住景物的特点,运用比喻、拟人等修辞,通过想象和联想,描绘了长江源头各拉丹冬 雪山的神奇美丽,并赋予雪山以生命,写景中蕴含着作者对雪山的崇敬和赞美之情。

5

古人云:读万卷书,行万里路。旅行其实也是一种“ 阅读 ”,是认识世界的另一种方式。通 过对本单元的游记的学习,我们跟随着作者的步伐与文字,欣赏山水风光,咏叹人文胜迹, 丰富了见闻,开拓了眼界,获得了不一样的心灵成长。

【作业布置】

1. 阅读《藏北游历》,进一步了解作者与雪域高原。

2. 观看纪录片《话说长江》《再说长江》,多角度了解长江壮丽的自然景象和多彩的人文 景观。

6

【教材分析】

《在长江源头各拉丹冬》写作者“游览 ”冰塔林的经历,生动地表现出作者置身于这些 难得一见的景物之中的身体感觉和心理感受,语言并不华丽,却很能打动读者。本课要求教 师引导学生了解游记的特点,把握游记的基本要素,共悉游记的写法与多样的风格。在感知 文章所写景物特点的基础上,体会作者寄寓在景物中的情感,理解作者对景、人、事的感悟 与思考。

【学情分析】

在第三单元已经学习了一篇文言文《小石潭记》游记散文,学生对于游记的特点以及学 习重点有了一定的了解。本文作为一篇现代游记散文,它具备游记类文章的基本特征,学生 们学习起来不会太困难。这篇课文学习时,需要把握作者的游踪,体会写景的妙处和作者的 情感。

西藏被称为地球的“第三极 ”,作者所写的又是在极其特殊情况下的所见所感。距离一 般学生的生活体验相当遥远。教师要帮助学生尽可能贴近作者的经验,让学生对长江源头各 拉丹冬形成一个直观的感受。

【学习目标】

1、了解背景、学习并掌握生字词。

2、理清文章脉络,把握文章内容。

3、感受冰塔林的壮美,学习本文的写景手法。

4、探究作者体验感受,领悟作者思想感情。

【教学过程】

一、创设情境,导入新课

同学们,你们知道长江发源于什么地方呢?

对的,同学们很聪明,看今天的课题目啊,就猜到了,长江发源地就在各拉丹冬。 那这个源头是什么样的呢?

带着这些疑问,我们先来看一段短片,请欣赏:《长江源头各拉丹冬》

播放视频(1 分钟)

同学们,看完这段视频,你脑海里冒出哪些词语?

或许是:川流不息、寒风刺骨、冰天雪地、雄伟壮观……今天,我们就跟随作者马丽华 一起学习《在长江源头各拉丹冬》,解开各拉丹冬神秘的面纱,领略各拉丹冬奇异的风光吧。

二、作者简介

马丽华,山东济南人,毕业于北京大学,当代女作家,现任中国藏学出版社总编辑。 著有长篇散文《藏北游历》《青藏苍茫》,《终极风景》《追你到高原》等。

被誉为“西藏的歌者和行者 ”。

三、题目解说

各拉丹冬,为长江上源沱沱河发源地,藏语意为“高高尖尖的山峰 ”,主峰海拔 6621 米。 各拉丹冬终年积雪,冰川覆盖面积近 800 平方千米,大小现代冰川 100 余条。

冬季,山上山下,银装素裹 ;夏秋季节,冰消雪融,山下野花烂漫,草原上牛羊成群。 各拉丹冬是探险、旅游、登山、科学考察的理想之地。

2

以此为题,引人遐想,吸引读者。

四、夯实基础

补充解释:

【黧黑】:黑

【虔诚】:恭敬而有诚意。

【腈纶】:合成纤维的一种,用来纺织成毛线,布料等。 【熠熠烁烁】:形容光彩闪耀的样子。

【接踵而至】:形容人或事物一个又一个接连不断地到来。

五、整体感知,把握内容

1、整体感知:一句话概括全文大意:

本文记述了作者跟随摄制组在各拉丹冬游览的见闻和感受。

是的,这是一篇游记,全文以时空为顺序, 以作者跟随摄制组探险的两天的行踪为线索。 那我们第一课时就来探讨作者的见闻吧。

2、梳理脉络

提示:浏览课文圈画出表示时间或地点变化的词语,根据它们来概括行程。

草坝子的营地砾石堆上靠近冰山置身冰窟(冰塔林) 重返冰塔林

随着立足点和观察视角的变化,作者笔下的最物也呈现出不同的特点:在营地远 眺各拉丹冬雪山,看到它的高峻、雄壮、变幻莫测;在砾石堆上四顾,突出冰峰 的晶莹、冰河的辽阔和整个冰雪天地的浩茫;靠近冰山,发现其图案的难以名状: 进入冰塔林,特别是身处冰窝,细看千资百态的冰体和冰山的裂纹、皱褶,发现 其晶堂纯美,闪闪生光;第二天重返冰河,听到阳光下冰河融化的流水声。

随着行踪和景物的变化,人走景移,随着观察点的变换,不断展现新画面。 这种是常用的写景手法:移步换景。

3

第一部分(第 1-2 段),写初见各拉丹冬的景象。作者通过向导之口概括介绍了各拉丹冬的地 貌,作者整体勾勒出各拉丹冬雪山的变化多端、神秘高峻的形象,描写了隆冬将尽时节各拉 丹冬地区风云变幻、严寒依旧的环境特点。

第二部分(第 3-11 段),详细描绘了奇异壮美的冰塔林。作者近望冰山,大笔勾勒出冰山的 千姿百态,也叙述了在探险中遇到的危险和困难。作者重点描写了置身于冰窟的所见所闻 :

纷纷扬扬的雪粒,漂亮的冰体,冰山上纵横的裂纹,太阳下的冰世界,呼啸的风。 第三部分(第 12-15 段),略写第二天再次进入冰塔林的经过。

六、品读美文、欣赏美景

在前面的游踪梳理中,我们知道作者重点写了冰塔林,可见冰塔林给作者马丽华留下了深刻 印象,那接下来我们就随着作者的脚步继续探寻这美丽的冰塔林。

1、从远到近的观察写景顺序

结合文中有关描写冰塔林的语段,我们知道作者一行人两天都去了冰塔林,特别第一天对冰 塔林的描写很详细有两次,思考第一天这两次描写冰塔林有什么不同?

第一次描写 【远望】 第 5、6 自然段

四面张望,晶莹连绵的冰峰、平坦辽阔的冰河历历在目;冰山像屏风,雕刻着各种图案; 整

座冰塔林就由许多冰的庄园冰的院落组成, 自成一天地。 第二次描写 【近观】

第 11 自然段

风声呼啸,冰河光滑难行、阳光和风如刻刀,冰体奇形怪状,冰塔、冰柱,像长发披肩…… 阳光下,冰世界熠熠烁烁;冰纹如岁月的年轮。

从作者描写冰塔林的语句中,我们可欣赏到藏北高原所特有的奇异壮美景色,感受到作者由 心底涌出的惊叹和自豪之情。

现在来看看图片,同学们,图 2 那徐徐垂挂冰的流苏,是否很像少女长发披肩? 通过图片的还原,大家都觉得作者描绘得很生动形象。

作者运用比喻,将“徐徐垂挂冰的流苏 ”比作“长发披肩 ”的少女,生动形象地写出了冰流 苏的美丽,用语精简而准确,流露出作者的喜爱之情。

2、修辞手法的运用

同学们,你还喜欢游记中哪部分的描写呢 可划出来,并在旁边批注理由。

提示:可以谈谈作者所运用的修辞手法、感官描写、表现手法等。

【例】阳光使这位身披白色披风的巨人变化多端:融雪处裸露出大山黎黑的骨骼,有如刀削 一般,棱角与层次毕现,富有雕塑感。

比喻、拟人,赋予白雪覆盖下的各拉丹冬以生命,生动形象地写出了各拉丹冬山峰的壮美。 “变化多端 ”一词,又写出了这里自然环境严酷,天气恶劣。

【例】冰体一点一点地改变了形态,变成自然力所能刻画成的最漂亮的这番模样:挺拔的, 敦实的,奇形怪状的,蜿蜒而立的。

运用短句,富有节奏感,具有音律之美,读起来朗朗上 口,表现了作者对大自然改变冰体形 态的惊讶、赞美之情。

4

【例】端详着冰山上纵横的裂纹,环绕冰山的波状皱褶,想象着在漫长的时光里,冰川的前 进和后退,冰山的高低消长,这波纹是否就是年轮。

(作者是怎样描写冰山的裂纹和皱褶的?这样写有什么好处?)

作者并不去详细描写冰山裂纹和皱褶的形状,而是由此写到关于冰川、冰山形成变化的想象, 冰川上的裂纹和褶皱,记载着时间、空间的变换,仿佛是时空的年轮。把冰山的皱褶想象成 树的年轮。这样的写法能让读者联想到眼前景物“背后的故事 ”一一一大自然漫长、反复的 变化,并由此认识到:这冰山、冰川其实是大自然历史的一部分,让人对生命的存在和意义 有了更深刻的理解。

同学们,文中还有很多值得我们去发现的美文、美景,课后我们可以继续探索、思考。

(1)小结内容

作者抓住景物特点,运用比喻、拟人等修辞方法,描绘了长江源头各拉丹冬雪山的神奇美丽, 并赋予雪山以生命,在写景中蕴含着作者对雪山的崇敬和赞美之情。

(2)小结特点

1、由远及近,移步换景,展现冰塔林的壮美

2、综合运用比喻、拟人的修辞方法,联想、想象等表现手法生动展现冰塔林的雄奇

3、语言精简准确又自由

七、探究体验,感悟情感

1.作者多次写到自己在高原上的身体感受,请同学们找一找,并说说这些句子有何作用。 2.作者身体情况渐趋恶化,为什么还要接近探索瞻仰各拉丹冬?

【解读】:越是接近各拉丹冬,作者的身体感受是越难受。然而,即便身体状况渐趋恶 化,作者依旧忍受着这样的不适与痛苦,也要去接近、探索、瞻仰它。这,恰恰展现出了这 片景色的独特与绝美;也展现出人类在追寻、探索这样的绝美景色时,那份勇气与意志;

这,更是一份人类对自然的亘古不变的敬畏。(关键词:苦难美、悲壮美)

3.坚冰之下的流水,是圣洁的,是长江的生命源头,从这里开启了长江的生命之旅,长 江从此开启了孕育生命,造福人类之旅,这流水,也是中华民族的生命之源,中华民族的历 史也同长江一样源远流长。这段话一方面表明了各拉丹冬作为长江之源的重要,另一方面表 达了对滴水汇成浩荡长江这种自然伟力的赞美和敬畏。

【课堂小结】

本文作者采用时间顺序和旅行的进程记叙了在长江源头的见闻和感受,作者从不同的角度写 景,抓住景物的特点,运用比喻、拟人等修辞,通过想象和联想,描绘了长江源头各拉丹冬 雪山的神奇美丽,并赋予雪山以生命,写景中蕴含着作者对雪山的崇敬和赞美之情。

5

古人云:读万卷书,行万里路。旅行其实也是一种“ 阅读 ”,是认识世界的另一种方式。通 过对本单元的游记的学习,我们跟随着作者的步伐与文字,欣赏山水风光,咏叹人文胜迹, 丰富了见闻,开拓了眼界,获得了不一样的心灵成长。

【作业布置】

1. 阅读《藏北游历》,进一步了解作者与雪域高原。

2. 观看纪录片《话说长江》《再说长江》,多角度了解长江壮丽的自然景象和多彩的人文 景观。

6

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读