八下第一单元阅读复习教案 (表格式)

图片预览

文档简介

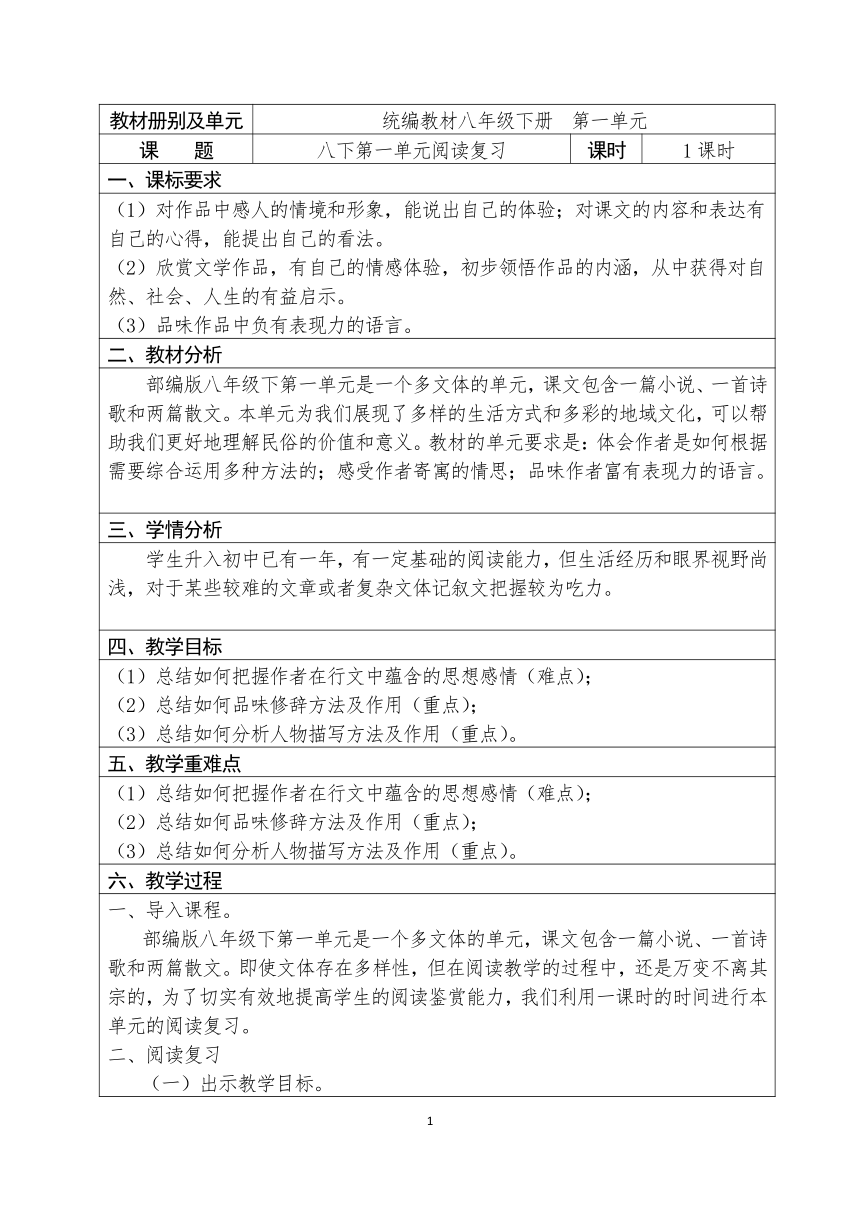

教材册别及单元 统编教材八年级下册 第一单元

课 题 八下第一单元阅读复习 课时 1课时

一、课标要求

(1)对作品中感人的情境和形象,能说出自己的体验;对课文的内容和表达有自己的心得,能提出自己的看法。 (2)欣赏文学作品,有自己的情感体验,初步领悟作品的内涵,从中获得对自然、社会、人生的有益启示。 (3)品味作品中负有表现力的语言。

二、教材分析

部编版八年级下第一单元是一个多文体的单元,课文包含一篇小说、一首诗歌和两篇散文。本单元为我们展现了多样的生活方式和多彩的地域文化,可以帮助我们更好地理解民俗的价值和意义。教材的单元要求是:体会作者是如何根据需要综合运用多种方法的;感受作者寄寓的情思;品味作者富有表现力的语言。

三、学情分析

学生升入初中已有一年,有一定基础的阅读能力,但生活经历和眼界视野尚浅,对于某些较难的文章或者复杂文体记叙文把握较为吃力。

四、教学目标

(1)总结如何把握作者在行文中蕴含的思想感情(难点); (2)总结如何品味修辞方法及作用(重点); (3)总结如何分析人物描写方法及作用(重点)。

五、教学重难点

(1)总结如何把握作者在行文中蕴含的思想感情(难点); (2)总结如何品味修辞方法及作用(重点); (3)总结如何分析人物描写方法及作用(重点)。

六、教学过程

一、导入课程。 部编版八年级下第一单元是一个多文体的单元,课文包含一篇小说、一首诗歌和两篇散文。即使文体存在多样性,但在阅读教学的过程中,还是万变不离其宗的,为了切实有效地提高学生的阅读鉴赏能力,我们利用一课时的时间进行本单元的阅读复习。 二、阅读复习 (一)出示教学目标。 本单元是双线主题,即人文主题和语文要素。人文主题即从课文中感受地域文化,理解民俗的价值和意义。语文要素即体会作者如何运用多种方法表达情感,品味作品中富有表现力的语言。 (二)资料链接。 鉴于本节课是对综合阅读的复习,因此选取的资料不仅限于本单元四篇课文,但皆来自于部编版初中语文教材。 (三)研读探究 1.阅读一篇文章,首先就要把握主题,即作者通过叙事、写人、状物过程中表现出的某种情感、认识或观点。我们阅读一篇记叙类文体,必然要把握它的主题,这样才算真正读懂了这篇文章。 概括一篇文章的主题方法可以有以下几种: 1/3揣摩标题法 标题是文章的眼睛,透过它,总能或隐或显地窥见主题。 ①标题是情理类语句,或可直接表现主题。 如八上教材中的《白杨礼赞》,通过解释题目,我们可以猜测出文章的主题是赞美白杨树的象征的精神品质;举一反三我们也可以从九上教材中的《我爱这土地》的题目中可以分析出文段主题或许是对祖国的眷恋和热爱。当然这也需要通读全文后再确定。 ②标题是人、事、物类语句,它们或是文章的主人公、主要事件、写作对象或线索,是表现主题的关键点,可以帮助我们揣摩文章主题。 如八上教材中的《藤野先生》,以人物为标题,在通读全文后,我们可以得知藤野先生是文章的主人公,主题即赞美主人公的优秀品质;再如本单元的《回延安》,以事件为题目,可以知道文章主要事件应是回延安的所见所感,通读全文后总结主题是对革命根据地延安的深情;再如本单元的《安塞腰鼓》,以物为题,通读全文后发现标题即全文的写作对象,并可揣摩出主题应是对该物或所代表的地域的眷恋深情。 2/3抓住词句法 若想更好地把握主题,还可以仔细阅读文章的每一句话,抓住文中材料直接告诉读者的关键词,做好记号,如有多个,串联分析或可抓住文章主题。 如《安塞腰鼓》中反复提到“好一个安塞腰鼓”“好一个黄土高原”,可以得出主题是作者对安塞腰鼓及它背后黄土高原的赞美。 同时文章开头和结尾都是非常重要的地方,抓住文章开头、结尾段中的提示主题的点题句,关键句,一般都是抒情、议论句,也可把握文章主题。 如《灯笼》中的末两段中的抒情句,“我愿就是那灯笼下的马前卒。”“应该数火把,数探海灯,数燎原的一把烈火!”直接表现了作者的爱国情怀、斗争精神,以及更具凝聚力、更强大的力量保卫家园。 3/3分析结构法 分析文章结构并概括每部分的意思,再把文章的各部分的大意连贯起来,加以综合概括,然后得出作者借以表达的思想感情。 如《回延安》中的五部分:从回延安的兴奋到忆延安的恩情,再到话延安的热闹,再到看延安的崭新,最后到祝延安的美好,对延安热爱的主题不言而喻。 文章的详略安排总是服从于表达文章中心的需要的。一般来说,能表现文章中心的材料,作者都要用笔墨详加叙写的。 如《社戏》中作者把描写的重点放在了去赵庄看戏的经历和偷“罗汉豆”的场景上,纵然戏不好看,豆也不美味,但总令人难忘,也就不难看出主题是作者对童年美好生活的怀念和对乡间生活的向往。 2.修辞方法是为了提高表达效果,用于各种文章,在语言写作时表达方法的集合。通过修饰,调整语句,运用特定的表现形式以提高语言表达作用的方法。 常见的修辞方法有比喻、拟人、对偶、排比、反复、设问、反问、夸张、引用等。 比喻、拟人、对偶能起到使人、事、物生动形象的作用; 排比、反复不仅能突出强调人、事、物的特点,还能增强语言气势,同时使语言富有节奏感,朗朗上口; 设问、反问不仅能突出强调人、事、物的特点,还能增强语言气势; 夸张能对人、事、物的特点起突出强调作用; 引用既能使文章富有文采,同时又能使语言生动形象。 在以上常规作用的基础上,还应认真阅读文段,体会作者运用修辞方法的目的是想表现事物的某些特点,还是人物的某些心情、某种情感、某种品质,抑或是兼而有之。 如《社戏》中“那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿”,运用了比喻,生动形象地写出了航船的轻快、迅疾的特点,同时也表现了孩子们看社戏的急切和兴奋的心情。 《回延安》中“杜甫川唱来柳林铺笑,红旗飘飘把手招。”运用拟人,生动形象地表现了延安对诗人的热情欢迎,也表现诗人回延安的喜悦。 《安塞腰鼓》中“百十个斜背响鼓的后生……是强健的风姿。”运用比喻、排比,生动形象地突出了安塞腰鼓表演时的磅礴、豪放、热烈的场面。 《灯笼》中“最壮的是塞外点兵……是唐朝裴公吗?”运用引用、反问,使文章富有文采,生动形象地突出作者对这些英雄的敬慕,同时更增添了语言气势。 3.人物是文章的灵魂,是构成文章吸引人的重要因素。而要成功地塑造人物形象离不开对人物的刻画,它是展现人物性格的重要方法,人物的性格在作者的笔下惟妙惟肖地刻画出来,是需要作者精心刻画加以渲染的,并力求使人物更加深入人心,跃然纸上。 人物描写的基本方法有五种:外貌描写、语言描写、动作描写、心理描写、神态描写。简而言之,外貌重在形,语言重在话,动作重在动,心理重在内心活动,神态重在面部表情。它们或是能写出人物的状态,或是能表现人物的心理;亦或是能表明人物的品质;突出中心…;同时能使句子更加生动形象。 如《社戏》第⑩段中有“拔”“点”“磕”“架”等一系列动词的句子,运用了动作描写,生动形象地写出了小伙伴们驾船的技术娴熟,表现了他们的能干。 如《回延安》中“亲人见了亲人面,欢喜的眼泪眼眶里转。”运用神态描写,生动形象地写出了老人见到诗人的激动以及满心的欢喜。 (四)归纳总结 本单元虽然文体样式多变,但在阅读的过程中,聪明的你还是可以发现一些规律和技巧的。 (1)感情明晰,传达真挚 四篇文章皆是通过地域特有文化展现作者对世代传承的民族文化、民族精神的热爱。通过本单元的学习,或可摸索出寻找文章主题的好办法。 (2)善用修辞,余意无穷 本单元四篇课文大量运用修辞方法,或使情感真挚深沉,或使气势磅礴壮阔,或使意韵悠远沉静,令人品之弥香。 (3)精于描写,真实可感 四篇课文均运用各种描写方法,使人有身临其境之感,在感受人物的同时,更体会了蕴含其中的真情。 (五)拓展延伸 模仿《安塞腰鼓》中的技巧写续写场面。(运用本课所学阅读方法,在写作中实践。) 例文: 一群朝气蓬勃的少年。他们的脚下是绿色的操场。他们脸上洋溢着和太阳一样的笑容。温暖的阳光洒在操场上,也洒进了他们的心里。他们的神情沉稳而又带着微笑。紧贴在他们身旁的篮球,鼓鼓的,好像从来没有动过。但是: 看!—— 续写展示: 一打起来就发狠了,忘情了,没命了!十几个目光炯炯的少年,如一头头饿虎,怒熊,对分数的渴望跳出了他们的眼睛。骤雨一样,是急促的运球;旋风一样,是快速的过人;飞燕一样,是轻盈的脚步;火花一样,是激烈的碰撞;流星一样,是优雅的三分;斗牛一样,是震撼的灌篮。学校操场上爆出一场多么豪放,多么壮阔,多么火烈的比赛啊——篮球! (六)布置作业 模仿《社戏》中心理历程的技巧提格作文。(根据本课所学描写人物方法,在写作中实践。) 例文: 今天是我第一次升旗,我端端正正地走上了升旗台。这时校长宣布:“升旗仪式正式开始!第一项,升国旗,奏国歌。”随后一阵雄壮的交响乐声回响在整个校园的上空,我忙抓起了升旗台上的绳子,开始用力向下拉,终于,国旗升上了顶端,呼啦啦地迎风招展,我松了一口气。 有人说学习阶段很苦,其实它本是甜蜜的,若我们可以用心发现学习中最美最真的片段,成为回忆点点,那么回首时岂不是更幸福?而阅读恰恰承载了这一功能。让我们以梦为马,在奋进的路上迎来春暖花开时,那将会是幸福的至高境界。

七、教学反思

要想使学生在阅读方面取得成绩,就必须培养学生的阅读理解能力、准确答题的能力。只要学生持之以恒,严格要求自己,使自己养成好的习惯,就一定能取得好成绩。

1

课 题 八下第一单元阅读复习 课时 1课时

一、课标要求

(1)对作品中感人的情境和形象,能说出自己的体验;对课文的内容和表达有自己的心得,能提出自己的看法。 (2)欣赏文学作品,有自己的情感体验,初步领悟作品的内涵,从中获得对自然、社会、人生的有益启示。 (3)品味作品中负有表现力的语言。

二、教材分析

部编版八年级下第一单元是一个多文体的单元,课文包含一篇小说、一首诗歌和两篇散文。本单元为我们展现了多样的生活方式和多彩的地域文化,可以帮助我们更好地理解民俗的价值和意义。教材的单元要求是:体会作者是如何根据需要综合运用多种方法的;感受作者寄寓的情思;品味作者富有表现力的语言。

三、学情分析

学生升入初中已有一年,有一定基础的阅读能力,但生活经历和眼界视野尚浅,对于某些较难的文章或者复杂文体记叙文把握较为吃力。

四、教学目标

(1)总结如何把握作者在行文中蕴含的思想感情(难点); (2)总结如何品味修辞方法及作用(重点); (3)总结如何分析人物描写方法及作用(重点)。

五、教学重难点

(1)总结如何把握作者在行文中蕴含的思想感情(难点); (2)总结如何品味修辞方法及作用(重点); (3)总结如何分析人物描写方法及作用(重点)。

六、教学过程

一、导入课程。 部编版八年级下第一单元是一个多文体的单元,课文包含一篇小说、一首诗歌和两篇散文。即使文体存在多样性,但在阅读教学的过程中,还是万变不离其宗的,为了切实有效地提高学生的阅读鉴赏能力,我们利用一课时的时间进行本单元的阅读复习。 二、阅读复习 (一)出示教学目标。 本单元是双线主题,即人文主题和语文要素。人文主题即从课文中感受地域文化,理解民俗的价值和意义。语文要素即体会作者如何运用多种方法表达情感,品味作品中富有表现力的语言。 (二)资料链接。 鉴于本节课是对综合阅读的复习,因此选取的资料不仅限于本单元四篇课文,但皆来自于部编版初中语文教材。 (三)研读探究 1.阅读一篇文章,首先就要把握主题,即作者通过叙事、写人、状物过程中表现出的某种情感、认识或观点。我们阅读一篇记叙类文体,必然要把握它的主题,这样才算真正读懂了这篇文章。 概括一篇文章的主题方法可以有以下几种: 1/3揣摩标题法 标题是文章的眼睛,透过它,总能或隐或显地窥见主题。 ①标题是情理类语句,或可直接表现主题。 如八上教材中的《白杨礼赞》,通过解释题目,我们可以猜测出文章的主题是赞美白杨树的象征的精神品质;举一反三我们也可以从九上教材中的《我爱这土地》的题目中可以分析出文段主题或许是对祖国的眷恋和热爱。当然这也需要通读全文后再确定。 ②标题是人、事、物类语句,它们或是文章的主人公、主要事件、写作对象或线索,是表现主题的关键点,可以帮助我们揣摩文章主题。 如八上教材中的《藤野先生》,以人物为标题,在通读全文后,我们可以得知藤野先生是文章的主人公,主题即赞美主人公的优秀品质;再如本单元的《回延安》,以事件为题目,可以知道文章主要事件应是回延安的所见所感,通读全文后总结主题是对革命根据地延安的深情;再如本单元的《安塞腰鼓》,以物为题,通读全文后发现标题即全文的写作对象,并可揣摩出主题应是对该物或所代表的地域的眷恋深情。 2/3抓住词句法 若想更好地把握主题,还可以仔细阅读文章的每一句话,抓住文中材料直接告诉读者的关键词,做好记号,如有多个,串联分析或可抓住文章主题。 如《安塞腰鼓》中反复提到“好一个安塞腰鼓”“好一个黄土高原”,可以得出主题是作者对安塞腰鼓及它背后黄土高原的赞美。 同时文章开头和结尾都是非常重要的地方,抓住文章开头、结尾段中的提示主题的点题句,关键句,一般都是抒情、议论句,也可把握文章主题。 如《灯笼》中的末两段中的抒情句,“我愿就是那灯笼下的马前卒。”“应该数火把,数探海灯,数燎原的一把烈火!”直接表现了作者的爱国情怀、斗争精神,以及更具凝聚力、更强大的力量保卫家园。 3/3分析结构法 分析文章结构并概括每部分的意思,再把文章的各部分的大意连贯起来,加以综合概括,然后得出作者借以表达的思想感情。 如《回延安》中的五部分:从回延安的兴奋到忆延安的恩情,再到话延安的热闹,再到看延安的崭新,最后到祝延安的美好,对延安热爱的主题不言而喻。 文章的详略安排总是服从于表达文章中心的需要的。一般来说,能表现文章中心的材料,作者都要用笔墨详加叙写的。 如《社戏》中作者把描写的重点放在了去赵庄看戏的经历和偷“罗汉豆”的场景上,纵然戏不好看,豆也不美味,但总令人难忘,也就不难看出主题是作者对童年美好生活的怀念和对乡间生活的向往。 2.修辞方法是为了提高表达效果,用于各种文章,在语言写作时表达方法的集合。通过修饰,调整语句,运用特定的表现形式以提高语言表达作用的方法。 常见的修辞方法有比喻、拟人、对偶、排比、反复、设问、反问、夸张、引用等。 比喻、拟人、对偶能起到使人、事、物生动形象的作用; 排比、反复不仅能突出强调人、事、物的特点,还能增强语言气势,同时使语言富有节奏感,朗朗上口; 设问、反问不仅能突出强调人、事、物的特点,还能增强语言气势; 夸张能对人、事、物的特点起突出强调作用; 引用既能使文章富有文采,同时又能使语言生动形象。 在以上常规作用的基础上,还应认真阅读文段,体会作者运用修辞方法的目的是想表现事物的某些特点,还是人物的某些心情、某种情感、某种品质,抑或是兼而有之。 如《社戏》中“那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿”,运用了比喻,生动形象地写出了航船的轻快、迅疾的特点,同时也表现了孩子们看社戏的急切和兴奋的心情。 《回延安》中“杜甫川唱来柳林铺笑,红旗飘飘把手招。”运用拟人,生动形象地表现了延安对诗人的热情欢迎,也表现诗人回延安的喜悦。 《安塞腰鼓》中“百十个斜背响鼓的后生……是强健的风姿。”运用比喻、排比,生动形象地突出了安塞腰鼓表演时的磅礴、豪放、热烈的场面。 《灯笼》中“最壮的是塞外点兵……是唐朝裴公吗?”运用引用、反问,使文章富有文采,生动形象地突出作者对这些英雄的敬慕,同时更增添了语言气势。 3.人物是文章的灵魂,是构成文章吸引人的重要因素。而要成功地塑造人物形象离不开对人物的刻画,它是展现人物性格的重要方法,人物的性格在作者的笔下惟妙惟肖地刻画出来,是需要作者精心刻画加以渲染的,并力求使人物更加深入人心,跃然纸上。 人物描写的基本方法有五种:外貌描写、语言描写、动作描写、心理描写、神态描写。简而言之,外貌重在形,语言重在话,动作重在动,心理重在内心活动,神态重在面部表情。它们或是能写出人物的状态,或是能表现人物的心理;亦或是能表明人物的品质;突出中心…;同时能使句子更加生动形象。 如《社戏》第⑩段中有“拔”“点”“磕”“架”等一系列动词的句子,运用了动作描写,生动形象地写出了小伙伴们驾船的技术娴熟,表现了他们的能干。 如《回延安》中“亲人见了亲人面,欢喜的眼泪眼眶里转。”运用神态描写,生动形象地写出了老人见到诗人的激动以及满心的欢喜。 (四)归纳总结 本单元虽然文体样式多变,但在阅读的过程中,聪明的你还是可以发现一些规律和技巧的。 (1)感情明晰,传达真挚 四篇文章皆是通过地域特有文化展现作者对世代传承的民族文化、民族精神的热爱。通过本单元的学习,或可摸索出寻找文章主题的好办法。 (2)善用修辞,余意无穷 本单元四篇课文大量运用修辞方法,或使情感真挚深沉,或使气势磅礴壮阔,或使意韵悠远沉静,令人品之弥香。 (3)精于描写,真实可感 四篇课文均运用各种描写方法,使人有身临其境之感,在感受人物的同时,更体会了蕴含其中的真情。 (五)拓展延伸 模仿《安塞腰鼓》中的技巧写续写场面。(运用本课所学阅读方法,在写作中实践。) 例文: 一群朝气蓬勃的少年。他们的脚下是绿色的操场。他们脸上洋溢着和太阳一样的笑容。温暖的阳光洒在操场上,也洒进了他们的心里。他们的神情沉稳而又带着微笑。紧贴在他们身旁的篮球,鼓鼓的,好像从来没有动过。但是: 看!—— 续写展示: 一打起来就发狠了,忘情了,没命了!十几个目光炯炯的少年,如一头头饿虎,怒熊,对分数的渴望跳出了他们的眼睛。骤雨一样,是急促的运球;旋风一样,是快速的过人;飞燕一样,是轻盈的脚步;火花一样,是激烈的碰撞;流星一样,是优雅的三分;斗牛一样,是震撼的灌篮。学校操场上爆出一场多么豪放,多么壮阔,多么火烈的比赛啊——篮球! (六)布置作业 模仿《社戏》中心理历程的技巧提格作文。(根据本课所学描写人物方法,在写作中实践。) 例文: 今天是我第一次升旗,我端端正正地走上了升旗台。这时校长宣布:“升旗仪式正式开始!第一项,升国旗,奏国歌。”随后一阵雄壮的交响乐声回响在整个校园的上空,我忙抓起了升旗台上的绳子,开始用力向下拉,终于,国旗升上了顶端,呼啦啦地迎风招展,我松了一口气。 有人说学习阶段很苦,其实它本是甜蜜的,若我们可以用心发现学习中最美最真的片段,成为回忆点点,那么回首时岂不是更幸福?而阅读恰恰承载了这一功能。让我们以梦为马,在奋进的路上迎来春暖花开时,那将会是幸福的至高境界。

七、教学反思

要想使学生在阅读方面取得成绩,就必须培养学生的阅读理解能力、准确答题的能力。只要学生持之以恒,严格要求自己,使自己养成好的习惯,就一定能取得好成绩。

1

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读