3.2《蜀相》课件(共31张PPT)

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

蜀相

部编教材高中语文 选择性必修(下册) 第一单元

出师未捷身先死

长使英雄泪满襟

综观他的一生,可谓是“穷年忧黎元,叹息肠内热”,“致君尧舜上,再使风俗淳”是其毕生理想。

他的诗歌创作,始终贯穿着忧国忧民这条主线,其品诗大胆揭露当时社会矛盾,对穷苦人民寄予深切同情,内容深刻。真实深刻地反映了安史之乱前后一个历史时代政治时事和广阔的社会生活画面,显示了唐代由盛转衰的历史过程,因而被称为一代“诗史”。

导 入

壹

贰

叁

了解杜甫的生平及其创作风格。

掌握诗中借景抒情和借古伤今的艺术手法,把握诗歌的景与情,感受品味诗歌的意境。

感受诗人忧国忧民的情怀和强烈的爱国主义情感。

学习目标

古体诗:四言、五言、七言、杂言、乐府诗

诗

律诗(8句):五言、七言

近体诗:

绝句(4句):五言、七言

排律(8句以上)

律诗是近体诗的一种,格律严密。兴起于南朝成熟于盛唐。分五言和七言,每首四联,依次称首联、领联、颈联、尾联;每联两句,上句称出句,下句称对句;每句平仄相间,上下句平仄相对,每句的第二、四、六字的平仄不得随意变更。凡偶句都要押韵(首句可押可不押),一般押平声韵,且一韵到底;中间两联须对仗。近体诗的绝句,也称律绝,每首两联平仄和押韵同律诗一样,只是不一定对仗。

文化常识

律诗的章法讲究起、承、转、合。

首联——起,即起事。或自然描述,或交代事情的起因、时间、地点等,引出下文。

颔联——承,是起句的延伸。承接开头,或写景,或抒情,语气和缓,与上句自然衔接。

颈联——转,是诗意的转折变换。往往体现为由物及人、由景及情、由事及理的思路上的转换。

尾联——合,是合笔,是结句。是前面诗意的最后合成。合句是诗人思想感情抒发的凝结点,常常有点明题旨、收束全诗的作用。

文化常识

咏史怀古诗

以历史事件、历史人物、历史陈迹为题材,借登高望远、咏叹史实、怀念古迹来达到感慨兴衰、寄托哀思、托古讽今等目的。

《山坡羊·潼关怀古》

《念奴娇·赤壁怀古》

《永遇乐·京口北固亭怀古》

文化常识

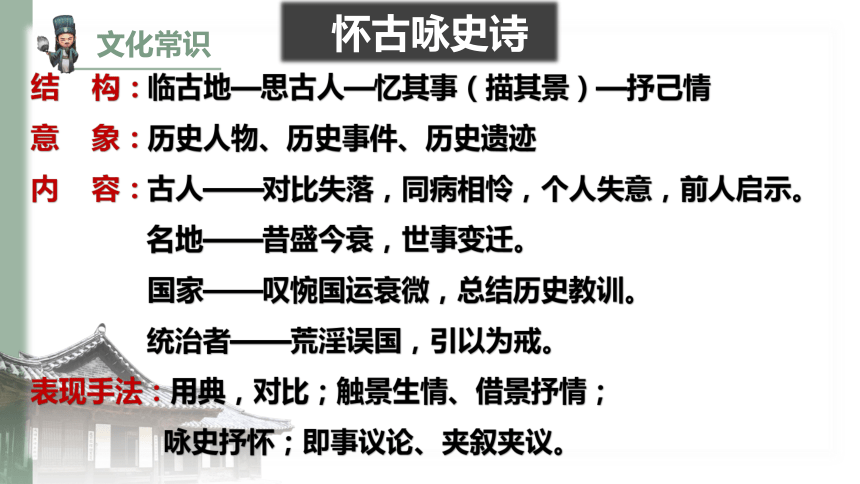

怀古咏史诗

结 构:临古地—思古人—忆其事(描其景)—抒己情

意 象:历史人物、历史事件、历史遗迹

内 容:古人——对比失落,同病相怜,个人失意,前人启示。

名地——昔盛今衰,世事变迁。

国家——叹惋国运衰微,总结历史教训。

统治者——荒淫误国,引以为戒。

表现手法:用典,对比;触景生情、借景抒情;

咏史抒怀;即事议论、夹叙夹议。

文化常识

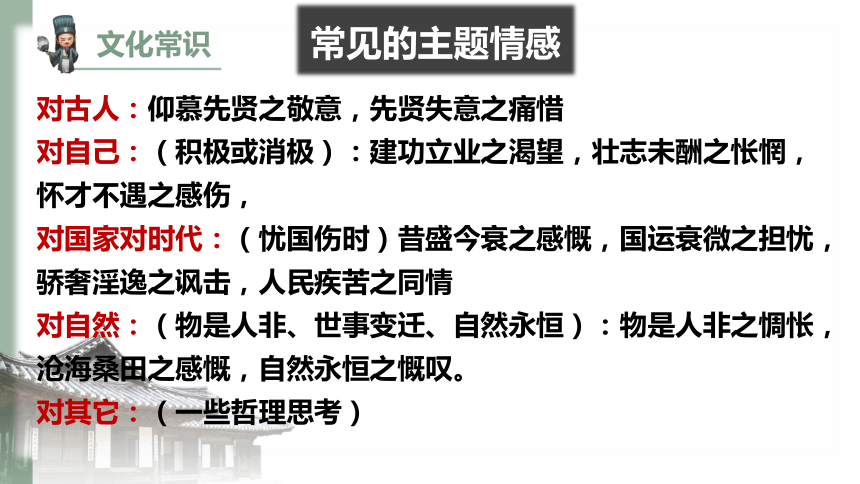

常见的主题情感

对古人:仰慕先贤之敬意,先贤失意之痛惜

对自己:(积极或消极):建功立业之渴望,壮志未酬之怅惘,怀才不遇之感伤,

对国家对时代:(忧国伤时)昔盛今衰之感慨,国运衰微之担忧,骄奢淫逸之讽击,人民疾苦之同情

对自然:(物是人非、世事变迁、自然永恒):物是人非之惆怅,沧海桑田之感慨,自然永恒之慨叹。

对其它:(一些哲理思考)

文化常识

杜甫(712—770)字 ,自称 ,京兆杜陵人,唐代大诗人。他创作的许多诗歌,显示了唐代由盛转衰的历史过程,因而称为“ ”。其主要作品有“三吏”( 、 、 )、“三别”( 、 、 )等。因其卓越的成就,被人尊称为“ ”,与“诗仙”李白齐名。著有《杜工部集》。

作者简介

子美

少陵野老

诗史

《石壕吏》《新安吏》《潼关吏》

《无家别》《新婚别》《垂老别》

诗圣

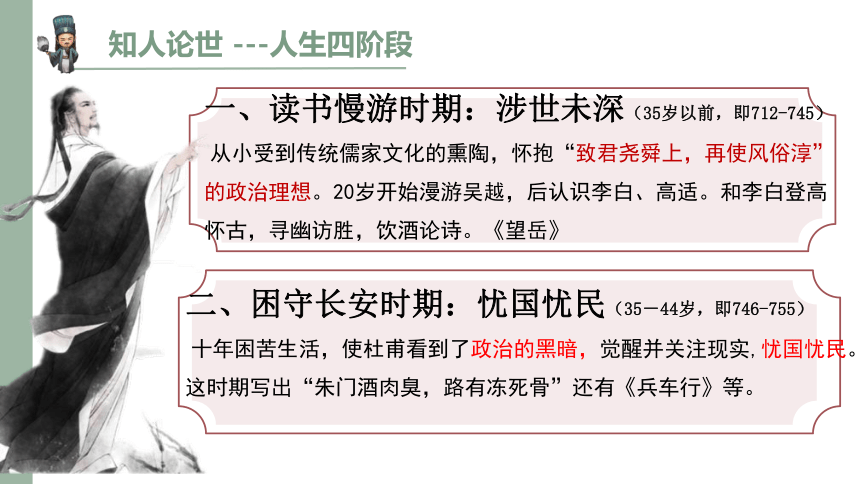

一、读书慢游时期:涉世未深(35岁以前,即712-745)

从小受到传统儒家文化的熏陶,怀抱“致君尧舜上,再使风俗淳”的政治理想。20岁开始漫游吴越,后认识李白、高适。和李白登高怀古,寻幽访胜,饮酒论诗。《望岳》

二、困守长安时期:忧国忧民(35-44岁,即746-755)

十年困苦生活,使杜甫看到了政治的黑暗,觉醒并关注现实,忧国忧民。这时期写出“朱门酒肉臭,路有冻死骨”还有《兵车行》等。

知人论世——人生四阶段

知人论世 ---人生四阶段

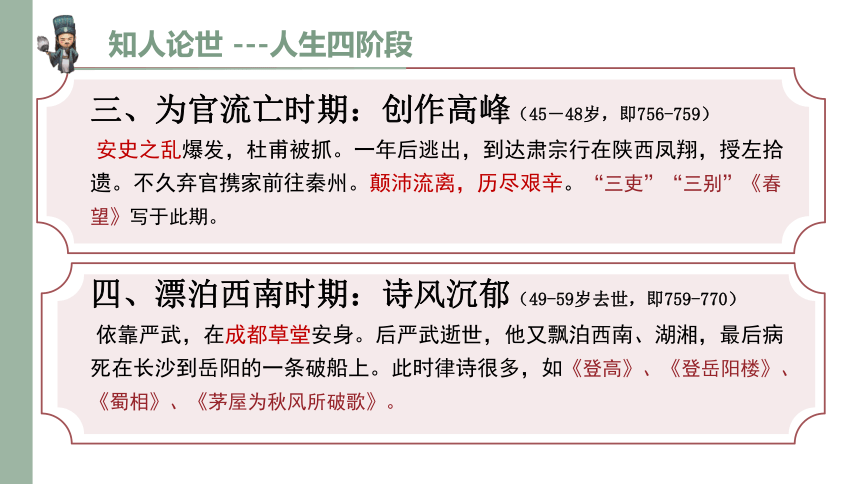

三、为官流亡时期:创作高峰(45-48岁,即756-759)

安史之乱爆发,杜甫被抓。一年后逃出,到达肃宗行在陕西凤翔,授左拾遗。不久弃官携家前往秦州。颠沛流离,历尽艰辛。“三吏”“三别”《春望》写于此期。

四、漂泊西南时期:诗风沉郁(49-59岁去世,即759-770)

依靠严武,在成都草堂安身。后严武逝世,他又飘泊西南、湖湘,最后病死在长沙到岳阳的一条破船上。此时律诗很多,如《登高》、《登岳阳楼》、《蜀相》、《茅屋为秋风所破歌》。

知人论世——人生阶段

知人论世 ---人生四阶段

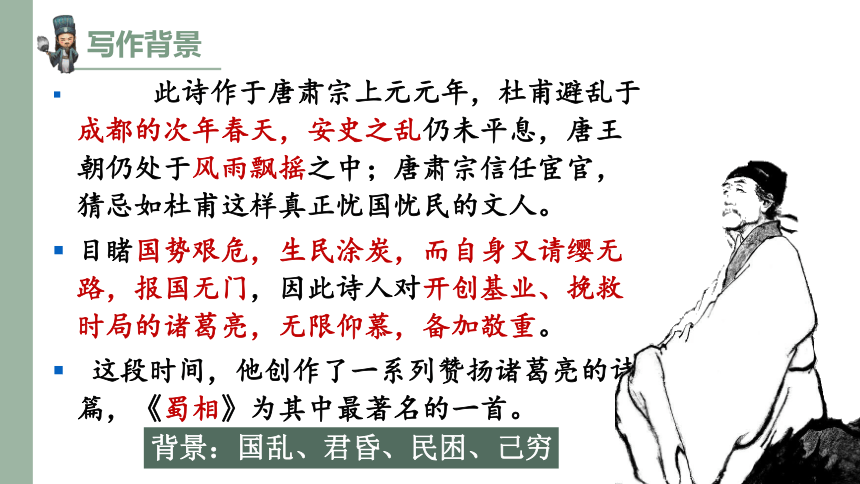

此诗作于唐肃宗上元元年,杜甫避乱于成都的次年春天,安史之乱仍未平息,唐王朝仍处于风雨飘摇之中;唐肃宗信任宦官,猜忌如杜甫这样真正忧国忧民的文人。

目睹国势艰危,生民涂炭,而自身又请缨无路,报国无门,因此诗人对开创基业、挽救时局的诸葛亮,无限仰慕,备加敬重。

这段时间,他创作了一系列赞扬诸葛亮的诗篇,《蜀相》为其中最著名的一首。

写作背景

背景:国乱、君昏、民困、己穷

短视频介绍:《忠臣智者——诸葛亮》

《蜀相》是诗人杜甫七律中的名篇,为杜甫游成都诸葛武侯祠时所作。公元221年,刘备在成都称帝,定国号为蜀,任命诸葛亮为丞相,蜀相的意思是蜀国的丞相。诗题《蜀相》,写的就是诸葛亮,凭吊古迹、颂扬诸葛亮。

解题

为了追思、仰慕、钦敬诸葛亮。写武侯祠可以由祠写到诸葛亮,写祠是为了写人,因此题为“蜀相”。

以“蜀相”为题,表达诗人对诸葛亮的尊敬和敬仰。

这首诗写诗人在诸葛祠吊古,为什么题目不是“诸葛祠”而是“蜀相”?

(1)交代写作对象:蜀汉丞相,指诸葛亮,封为武乡侯。

(2)表达敬佩缅怀之情:题为《蜀相》而非《诸葛祠》,说明全诗着眼点在诸葛亮这个人。

(3)点明题材:咏史怀古诗

解 题

朗读诗歌

蜀相

杜甫

丞相/祠堂/何处/寻?

锦官/城外/柏/森森。

映阶/碧草/自/春色,

隔叶/黄鹂/空/好音。

三顾/频烦/天下/计,

两朝/开济/老臣/心。

出师/未捷/身/先死,

长使/英雄/泪/满襟。

译文

诸葛丞相的祠堂去哪里寻找?

锦官城外翠柏长得郁郁苍苍。

碧草映照石阶自有一片春色,

黄鹂在密叶间空有美妙歌声。

当年先主屡次向您求教大计,

辅佐先主开国扶助后主继业。

可惜您却出师征战病死军中,

常使古今英雄感慨泪湿衣襟。

初读诗歌,读懂诗意

理思路

蜀 相

(杜甫)

丞相祠堂何处寻?

锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,

隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,

两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,

长使英雄泪满襟。

所 见

所 闻

所 感

所 思

临古地

↓

思古人

↓

怀古事

↓

抒今情

写 景

怀 古

抒 情

武侯祠

诸葛亮

英 雄

首联(起) 丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。

设问开篇,自问自答,点明丞相祠堂的所在地。

“寻”说明是有意识的寻访。“何处寻”则表现出作者的钦慕和迫切之感。

“锦官城”点名了地点。

“柏森森”:(1)写实,展现了武侯祠周围的环境;

(2)渲染气氛,表现祠堂附近的庄严肃穆,也表达了诗人参拜时内心的崇敬之感;

(3)象征,柏树象征坚贞、挺拔、坚韧,以它的高大茂密的来衬托诸葛亮高大、正直的形象,表现了历代人民对诸葛亮的爱戴,表达了诗人对诸葛亮的崇敬之情。

思考:开头两句用了什么修辞手法?“寻”“柏森森”突出了什么情感?

研读诗歌

颔联(承) 映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

思考:说说“映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音”这一联中,哪两个字与此诗的境界关系最为密切,为什么。

炼字题:

(1)释字义:解释该字在句中的含义。

(2)述句意/绘景象:展开联想,把该字放入原句中描述景象。

(3)明手法:指出这个字特殊的语法现象或修辞手法.

(4)悟感情/点作用:点出该字烘托了怎样的意境,表达了怎样的感情,或有什么艺术效果。

研读诗歌

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

①“自”“空”二字 。自”的意思是独自,“空”的意思是白白的,徒然的。

②青草自绿,无人光顾;黄鹂好音,无人倾听。一是感叹碧草娇莺无人赏玩,显出英雄长逝,遗迹荒落;二是惋惜连与英灵做伴的草木禽鸟也不解人事,不会凭吊那位伟大的古人。

③作者寓情于景,以乐衬哀, 表现出诗人对世事变迁的感慨和对武侯功业被人遗忘的惋惜。

“映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。”这句话的诗眼是哪两个字?试作简要分析。

释字义

绘景象/析句义

点手法

悟情感/析作用

研读诗歌

诸葛亮——诗圣杜甫心中的偶像 视频时长1:32

这两句塑造了一个怎样的蜀相形象?

(转)三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

颈联

研读诗歌

三顾频烦天下计:追思刘备三顾茅庐请诸葛亮出山。

三顾——诸葛亮在南阳隐居时,刘备三次登门拜访。

刘备的求贤、礼贤,也侧面表现出诸葛亮的才能可辅佐江山。

频烦——多次。(艳羡 )

天下计——诸葛亮精辟地分析了天下形势,提出了统一天下应走鼎足三分,联吴抗曹的道路,也称“隆中对策”。

——事业上有雄才大略

两朝开济老臣心:概述诸葛亮先后辅佐两代国君的故事。

两朝:指蜀汉先主刘备和后主刘禅两代。“开”指“开创”,“济”指“匡济危时”。

老臣心:既是匡扶汉室,安顿天下的政治理想,也是尽忠蜀国,不遗余力,死而后已的精神。

——为臣子有赤胆忠心

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

颈联

这两句塑造了一个怎样的蜀相形象?

研读诗歌

颈联表达了诗人怎样的感情?

①对诸葛亮的无限追慕敬仰;

②对明君贤臣契合关系的艳羡,借此抒发自己孤寂落寞、报国无门的悲愤。

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

颈联

研读诗歌

才能/功业

品德

“天下计”

“老臣心”

雄才大略

赤胆忠心

用典

赞扬之情

尾联(合) 出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

尾联是对诸葛亮的人生评价。

表现出诗人对诸葛亮献身精神的景仰和对他事业未竟的痛惜心情。这两句在叙事中抒情,写得情真意挚,感人肺腑。

“长”字,一方面表现了诸葛亮的精神对后人影响深远,另一方面表现了诗人怀古伤今的深沉叹惋和感伤。

诗人自己

英雄

诸葛亮

千百年来未达到理想抱憾而终的仁人志士(功业未成者)

对诸葛亮事业未竟的惋惜

泪满襟

对诸葛亮献身精神的赞叹

战争平定无期,百姓受苦受难的忧虑

自己济世理想未能实现的遗憾苦痛

研读诗歌

这一联流露出诗人怎样的心声?“英雄”指哪些人?

“英雄”——包括杜甫自己在内的历史上一切有志未遂的仁人志士。杜甫借歌颂诸葛亮的过人才智和丰功伟绩,表达对其事业未竟的痛惜; 抒发了自身壮志难酬的悲愤苦痛之情。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

尾联

研读诗歌

用典:出师未捷——六出祁山,身死五丈原。表现了鞠躬尽瘁,死而后已的失败的英雄形象。

诗人为什么会与诸葛亮这样一个悲剧英雄产生共鸣?

诗人惋惜诸葛亮的壮志未酬,抒发了自己功业未就的深沉感慨。(诗歌主旨)

诸葛亮 杜甫

时代

才情

理想

付出

结果

不同

两表酬三顾,一对足千秋

世上疮痍,诗中圣哲;

民间疾苦,笔底波澜。

匡扶汉室,一统天下

致君尧舜上,再使风俗淳

鞠躬尽瘁,死而后已

颠沛流离,矢志不移

出师未捷身先死

汉末三国 动荡不安

战争不断 安史之乱

肃宗亲小远贤,有志难骋

君臣关系融洽,鱼水相得

壮志未酬鬓已霜

蜀 相

(杜甫)

丞相祠堂何处寻?

锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,

隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,

两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,

长使英雄泪满襟。

所 见

所 闻

所 感

所 思

临古地

↓

思古人

↓

怀古事

↓

抒今情

写 景

怀 古

抒 情

武侯祠

诸葛亮

英 雄

本课小结

本诗怀古伤今,追念诸葛亮“鞠躬尽瘁:死而后已”的可贵精神和赫赫战功,表达了诗人对诸葛亮的崇敬和强烈怀念之情;通过对诸葛亮的赞扬和惋惜,抒发了自己功业未就的深沉感慨。

课堂小结

理解性默写

1.杜甫《蜀相》中“ , ”两句,写对诸葛武侯的评价。上句看起来是说刘备,其实是从侧面烘托诸葛亮的才智和抱负,也流露出诗人的一丝委屈和对肃宗的失望。

2.杜甫《蜀相》中“ , ”两句借对祠堂庭宇景色的描写,抒发凭吊情怀,是因景抒情的千古名句。

3.《蜀相》中,“ , ”两句诗,寄托了杜甫“致君尧舜上”的理想难得实现的悲哀。

4.《蜀相》中,“ ? ”两句对郁郁葱葱的翠柏的描写,写出武侯祠的历史悠久和寂寞荒凉,来衬托诸葛亮的形象,从而表达了诗人对诸葛亮的崇敬之情。

三顾频烦天下计 两朝开济老臣心

丞相祠堂何处寻 锦官城外柏森森

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟

映阶碧草自春色 隔叶黄鹂空好音

蜀相

部编教材高中语文 选择性必修(下册) 第一单元

出师未捷身先死

长使英雄泪满襟

综观他的一生,可谓是“穷年忧黎元,叹息肠内热”,“致君尧舜上,再使风俗淳”是其毕生理想。

他的诗歌创作,始终贯穿着忧国忧民这条主线,其品诗大胆揭露当时社会矛盾,对穷苦人民寄予深切同情,内容深刻。真实深刻地反映了安史之乱前后一个历史时代政治时事和广阔的社会生活画面,显示了唐代由盛转衰的历史过程,因而被称为一代“诗史”。

导 入

壹

贰

叁

了解杜甫的生平及其创作风格。

掌握诗中借景抒情和借古伤今的艺术手法,把握诗歌的景与情,感受品味诗歌的意境。

感受诗人忧国忧民的情怀和强烈的爱国主义情感。

学习目标

古体诗:四言、五言、七言、杂言、乐府诗

诗

律诗(8句):五言、七言

近体诗:

绝句(4句):五言、七言

排律(8句以上)

律诗是近体诗的一种,格律严密。兴起于南朝成熟于盛唐。分五言和七言,每首四联,依次称首联、领联、颈联、尾联;每联两句,上句称出句,下句称对句;每句平仄相间,上下句平仄相对,每句的第二、四、六字的平仄不得随意变更。凡偶句都要押韵(首句可押可不押),一般押平声韵,且一韵到底;中间两联须对仗。近体诗的绝句,也称律绝,每首两联平仄和押韵同律诗一样,只是不一定对仗。

文化常识

律诗的章法讲究起、承、转、合。

首联——起,即起事。或自然描述,或交代事情的起因、时间、地点等,引出下文。

颔联——承,是起句的延伸。承接开头,或写景,或抒情,语气和缓,与上句自然衔接。

颈联——转,是诗意的转折变换。往往体现为由物及人、由景及情、由事及理的思路上的转换。

尾联——合,是合笔,是结句。是前面诗意的最后合成。合句是诗人思想感情抒发的凝结点,常常有点明题旨、收束全诗的作用。

文化常识

咏史怀古诗

以历史事件、历史人物、历史陈迹为题材,借登高望远、咏叹史实、怀念古迹来达到感慨兴衰、寄托哀思、托古讽今等目的。

《山坡羊·潼关怀古》

《念奴娇·赤壁怀古》

《永遇乐·京口北固亭怀古》

文化常识

怀古咏史诗

结 构:临古地—思古人—忆其事(描其景)—抒己情

意 象:历史人物、历史事件、历史遗迹

内 容:古人——对比失落,同病相怜,个人失意,前人启示。

名地——昔盛今衰,世事变迁。

国家——叹惋国运衰微,总结历史教训。

统治者——荒淫误国,引以为戒。

表现手法:用典,对比;触景生情、借景抒情;

咏史抒怀;即事议论、夹叙夹议。

文化常识

常见的主题情感

对古人:仰慕先贤之敬意,先贤失意之痛惜

对自己:(积极或消极):建功立业之渴望,壮志未酬之怅惘,怀才不遇之感伤,

对国家对时代:(忧国伤时)昔盛今衰之感慨,国运衰微之担忧,骄奢淫逸之讽击,人民疾苦之同情

对自然:(物是人非、世事变迁、自然永恒):物是人非之惆怅,沧海桑田之感慨,自然永恒之慨叹。

对其它:(一些哲理思考)

文化常识

杜甫(712—770)字 ,自称 ,京兆杜陵人,唐代大诗人。他创作的许多诗歌,显示了唐代由盛转衰的历史过程,因而称为“ ”。其主要作品有“三吏”( 、 、 )、“三别”( 、 、 )等。因其卓越的成就,被人尊称为“ ”,与“诗仙”李白齐名。著有《杜工部集》。

作者简介

子美

少陵野老

诗史

《石壕吏》《新安吏》《潼关吏》

《无家别》《新婚别》《垂老别》

诗圣

一、读书慢游时期:涉世未深(35岁以前,即712-745)

从小受到传统儒家文化的熏陶,怀抱“致君尧舜上,再使风俗淳”的政治理想。20岁开始漫游吴越,后认识李白、高适。和李白登高怀古,寻幽访胜,饮酒论诗。《望岳》

二、困守长安时期:忧国忧民(35-44岁,即746-755)

十年困苦生活,使杜甫看到了政治的黑暗,觉醒并关注现实,忧国忧民。这时期写出“朱门酒肉臭,路有冻死骨”还有《兵车行》等。

知人论世——人生四阶段

知人论世 ---人生四阶段

三、为官流亡时期:创作高峰(45-48岁,即756-759)

安史之乱爆发,杜甫被抓。一年后逃出,到达肃宗行在陕西凤翔,授左拾遗。不久弃官携家前往秦州。颠沛流离,历尽艰辛。“三吏”“三别”《春望》写于此期。

四、漂泊西南时期:诗风沉郁(49-59岁去世,即759-770)

依靠严武,在成都草堂安身。后严武逝世,他又飘泊西南、湖湘,最后病死在长沙到岳阳的一条破船上。此时律诗很多,如《登高》、《登岳阳楼》、《蜀相》、《茅屋为秋风所破歌》。

知人论世——人生阶段

知人论世 ---人生四阶段

此诗作于唐肃宗上元元年,杜甫避乱于成都的次年春天,安史之乱仍未平息,唐王朝仍处于风雨飘摇之中;唐肃宗信任宦官,猜忌如杜甫这样真正忧国忧民的文人。

目睹国势艰危,生民涂炭,而自身又请缨无路,报国无门,因此诗人对开创基业、挽救时局的诸葛亮,无限仰慕,备加敬重。

这段时间,他创作了一系列赞扬诸葛亮的诗篇,《蜀相》为其中最著名的一首。

写作背景

背景:国乱、君昏、民困、己穷

短视频介绍:《忠臣智者——诸葛亮》

《蜀相》是诗人杜甫七律中的名篇,为杜甫游成都诸葛武侯祠时所作。公元221年,刘备在成都称帝,定国号为蜀,任命诸葛亮为丞相,蜀相的意思是蜀国的丞相。诗题《蜀相》,写的就是诸葛亮,凭吊古迹、颂扬诸葛亮。

解题

为了追思、仰慕、钦敬诸葛亮。写武侯祠可以由祠写到诸葛亮,写祠是为了写人,因此题为“蜀相”。

以“蜀相”为题,表达诗人对诸葛亮的尊敬和敬仰。

这首诗写诗人在诸葛祠吊古,为什么题目不是“诸葛祠”而是“蜀相”?

(1)交代写作对象:蜀汉丞相,指诸葛亮,封为武乡侯。

(2)表达敬佩缅怀之情:题为《蜀相》而非《诸葛祠》,说明全诗着眼点在诸葛亮这个人。

(3)点明题材:咏史怀古诗

解 题

朗读诗歌

蜀相

杜甫

丞相/祠堂/何处/寻?

锦官/城外/柏/森森。

映阶/碧草/自/春色,

隔叶/黄鹂/空/好音。

三顾/频烦/天下/计,

两朝/开济/老臣/心。

出师/未捷/身/先死,

长使/英雄/泪/满襟。

译文

诸葛丞相的祠堂去哪里寻找?

锦官城外翠柏长得郁郁苍苍。

碧草映照石阶自有一片春色,

黄鹂在密叶间空有美妙歌声。

当年先主屡次向您求教大计,

辅佐先主开国扶助后主继业。

可惜您却出师征战病死军中,

常使古今英雄感慨泪湿衣襟。

初读诗歌,读懂诗意

理思路

蜀 相

(杜甫)

丞相祠堂何处寻?

锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,

隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,

两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,

长使英雄泪满襟。

所 见

所 闻

所 感

所 思

临古地

↓

思古人

↓

怀古事

↓

抒今情

写 景

怀 古

抒 情

武侯祠

诸葛亮

英 雄

首联(起) 丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。

设问开篇,自问自答,点明丞相祠堂的所在地。

“寻”说明是有意识的寻访。“何处寻”则表现出作者的钦慕和迫切之感。

“锦官城”点名了地点。

“柏森森”:(1)写实,展现了武侯祠周围的环境;

(2)渲染气氛,表现祠堂附近的庄严肃穆,也表达了诗人参拜时内心的崇敬之感;

(3)象征,柏树象征坚贞、挺拔、坚韧,以它的高大茂密的来衬托诸葛亮高大、正直的形象,表现了历代人民对诸葛亮的爱戴,表达了诗人对诸葛亮的崇敬之情。

思考:开头两句用了什么修辞手法?“寻”“柏森森”突出了什么情感?

研读诗歌

颔联(承) 映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

思考:说说“映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音”这一联中,哪两个字与此诗的境界关系最为密切,为什么。

炼字题:

(1)释字义:解释该字在句中的含义。

(2)述句意/绘景象:展开联想,把该字放入原句中描述景象。

(3)明手法:指出这个字特殊的语法现象或修辞手法.

(4)悟感情/点作用:点出该字烘托了怎样的意境,表达了怎样的感情,或有什么艺术效果。

研读诗歌

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

①“自”“空”二字 。自”的意思是独自,“空”的意思是白白的,徒然的。

②青草自绿,无人光顾;黄鹂好音,无人倾听。一是感叹碧草娇莺无人赏玩,显出英雄长逝,遗迹荒落;二是惋惜连与英灵做伴的草木禽鸟也不解人事,不会凭吊那位伟大的古人。

③作者寓情于景,以乐衬哀, 表现出诗人对世事变迁的感慨和对武侯功业被人遗忘的惋惜。

“映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。”这句话的诗眼是哪两个字?试作简要分析。

释字义

绘景象/析句义

点手法

悟情感/析作用

研读诗歌

诸葛亮——诗圣杜甫心中的偶像 视频时长1:32

这两句塑造了一个怎样的蜀相形象?

(转)三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

颈联

研读诗歌

三顾频烦天下计:追思刘备三顾茅庐请诸葛亮出山。

三顾——诸葛亮在南阳隐居时,刘备三次登门拜访。

刘备的求贤、礼贤,也侧面表现出诸葛亮的才能可辅佐江山。

频烦——多次。(艳羡 )

天下计——诸葛亮精辟地分析了天下形势,提出了统一天下应走鼎足三分,联吴抗曹的道路,也称“隆中对策”。

——事业上有雄才大略

两朝开济老臣心:概述诸葛亮先后辅佐两代国君的故事。

两朝:指蜀汉先主刘备和后主刘禅两代。“开”指“开创”,“济”指“匡济危时”。

老臣心:既是匡扶汉室,安顿天下的政治理想,也是尽忠蜀国,不遗余力,死而后已的精神。

——为臣子有赤胆忠心

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

颈联

这两句塑造了一个怎样的蜀相形象?

研读诗歌

颈联表达了诗人怎样的感情?

①对诸葛亮的无限追慕敬仰;

②对明君贤臣契合关系的艳羡,借此抒发自己孤寂落寞、报国无门的悲愤。

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

颈联

研读诗歌

才能/功业

品德

“天下计”

“老臣心”

雄才大略

赤胆忠心

用典

赞扬之情

尾联(合) 出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

尾联是对诸葛亮的人生评价。

表现出诗人对诸葛亮献身精神的景仰和对他事业未竟的痛惜心情。这两句在叙事中抒情,写得情真意挚,感人肺腑。

“长”字,一方面表现了诸葛亮的精神对后人影响深远,另一方面表现了诗人怀古伤今的深沉叹惋和感伤。

诗人自己

英雄

诸葛亮

千百年来未达到理想抱憾而终的仁人志士(功业未成者)

对诸葛亮事业未竟的惋惜

泪满襟

对诸葛亮献身精神的赞叹

战争平定无期,百姓受苦受难的忧虑

自己济世理想未能实现的遗憾苦痛

研读诗歌

这一联流露出诗人怎样的心声?“英雄”指哪些人?

“英雄”——包括杜甫自己在内的历史上一切有志未遂的仁人志士。杜甫借歌颂诸葛亮的过人才智和丰功伟绩,表达对其事业未竟的痛惜; 抒发了自身壮志难酬的悲愤苦痛之情。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

尾联

研读诗歌

用典:出师未捷——六出祁山,身死五丈原。表现了鞠躬尽瘁,死而后已的失败的英雄形象。

诗人为什么会与诸葛亮这样一个悲剧英雄产生共鸣?

诗人惋惜诸葛亮的壮志未酬,抒发了自己功业未就的深沉感慨。(诗歌主旨)

诸葛亮 杜甫

时代

才情

理想

付出

结果

不同

两表酬三顾,一对足千秋

世上疮痍,诗中圣哲;

民间疾苦,笔底波澜。

匡扶汉室,一统天下

致君尧舜上,再使风俗淳

鞠躬尽瘁,死而后已

颠沛流离,矢志不移

出师未捷身先死

汉末三国 动荡不安

战争不断 安史之乱

肃宗亲小远贤,有志难骋

君臣关系融洽,鱼水相得

壮志未酬鬓已霜

蜀 相

(杜甫)

丞相祠堂何处寻?

锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,

隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,

两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,

长使英雄泪满襟。

所 见

所 闻

所 感

所 思

临古地

↓

思古人

↓

怀古事

↓

抒今情

写 景

怀 古

抒 情

武侯祠

诸葛亮

英 雄

本课小结

本诗怀古伤今,追念诸葛亮“鞠躬尽瘁:死而后已”的可贵精神和赫赫战功,表达了诗人对诸葛亮的崇敬和强烈怀念之情;通过对诸葛亮的赞扬和惋惜,抒发了自己功业未就的深沉感慨。

课堂小结

理解性默写

1.杜甫《蜀相》中“ , ”两句,写对诸葛武侯的评价。上句看起来是说刘备,其实是从侧面烘托诸葛亮的才智和抱负,也流露出诗人的一丝委屈和对肃宗的失望。

2.杜甫《蜀相》中“ , ”两句借对祠堂庭宇景色的描写,抒发凭吊情怀,是因景抒情的千古名句。

3.《蜀相》中,“ , ”两句诗,寄托了杜甫“致君尧舜上”的理想难得实现的悲哀。

4.《蜀相》中,“ ? ”两句对郁郁葱葱的翠柏的描写,写出武侯祠的历史悠久和寂寞荒凉,来衬托诸葛亮的形象,从而表达了诗人对诸葛亮的崇敬之情。

三顾频烦天下计 两朝开济老臣心

丞相祠堂何处寻 锦官城外柏森森

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟

映阶碧草自春色 隔叶黄鹂空好音