5.《雷雨(节选)》课件(共37张PPT)

文档属性

| 名称 | 5.《雷雨(节选)》课件(共37张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 24.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-20 19:51:49 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

寒假,小帕同学观看了一部戏剧

雷 雨

WRITE SOMETHING

小帕对戏剧很感兴趣,主动了解了作者曹禺及戏剧的相关知识

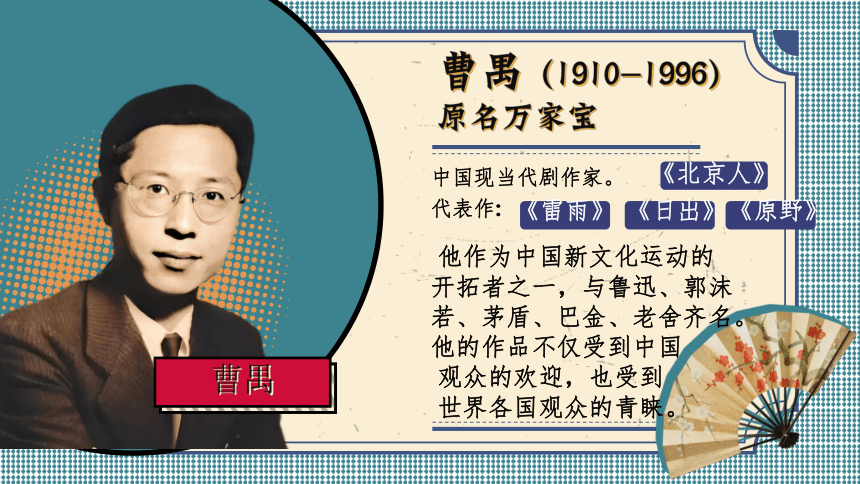

曹禺(1910-1996)

原名万家宝

曹禺

中国现当代剧作家。

代表作:

《雷雨》

《日出》

《原野》

《北京人》

他作为中国新文化运动的开拓者之一,与鲁迅、郭沫若、茅盾、巴金、老舍齐名。他的作品不仅受到中国

观众的欢迎,也受到

世界各国观众的青睐。

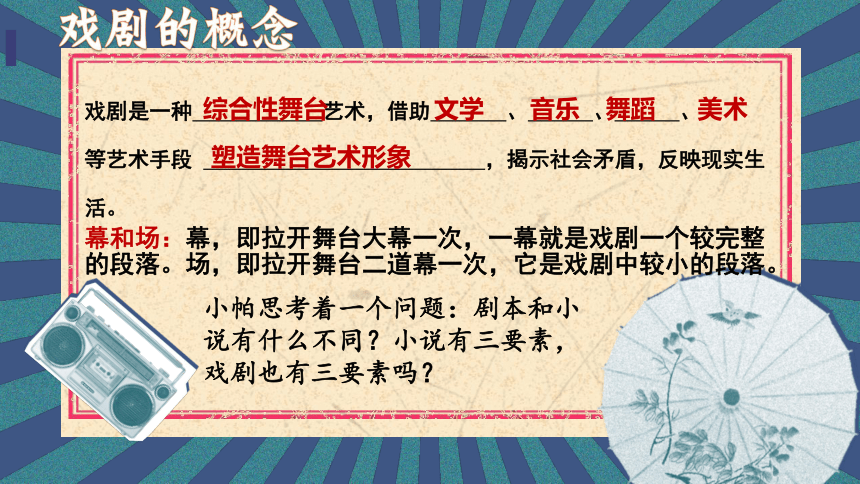

戏剧的概念

戏剧是一种 艺术,借助 、 、 、 等艺术手段 ,揭示社会矛盾,反映现实生活。

综合性舞台

文学

音乐

舞蹈

美术

塑造舞台艺术形象

小帕思考着一个问题:剧本和小说有什么不同?小说有三要素,戏剧也有三要素吗?

幕和场:幕,即拉开舞台大幕一次,一幕就是戏剧一个较完整的段落。场,即拉开舞台二道幕一次,它是戏剧中较小的段落。

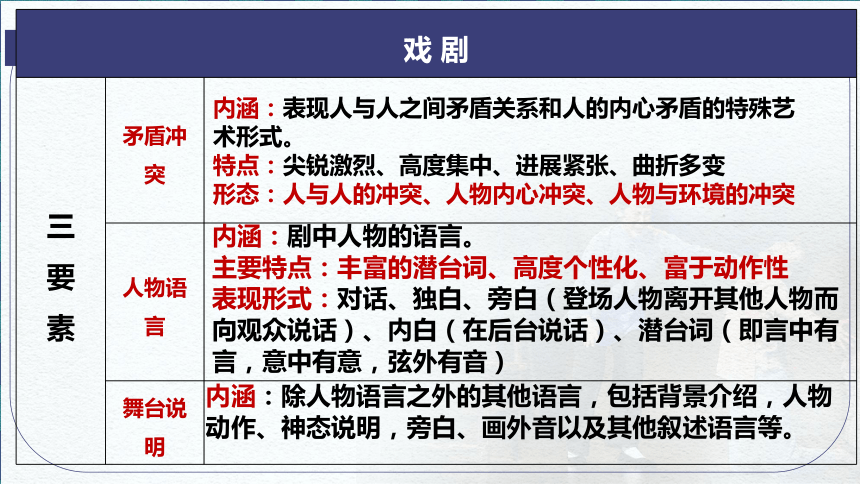

戏 剧

三 要 素 矛盾冲突

人物语言

舞台说明

内涵:表现人与人之间矛盾关系和人的内心矛盾的特殊艺术形式。

特点:尖锐激烈、高度集中、进展紧张、曲折多变

形态:人与人的冲突、人物内心冲突、人物与环境的冲突

内涵:剧中人物的语言。

主要特点:丰富的潜台词、高度个性化、富于动作性

表现形式:对话、独白、旁白(登场人物离开其他人物而向观众说话)、内白(在后台说话)、潜台词(即言中有言,意中有意,弦外有音)

内涵:除人物语言之外的其他语言,包括背景介绍,人物动作、神态说明,旁白、画外音以及其他叙述语言等。

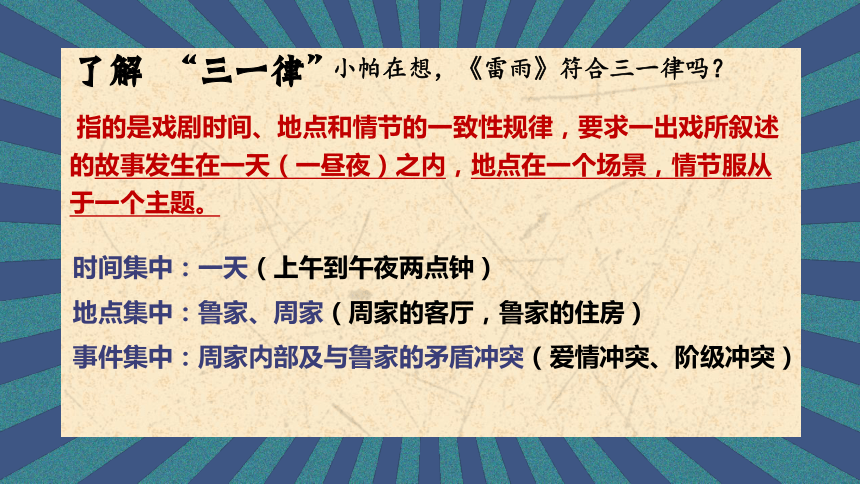

了解 “三一律”

时间集中:一天(上午到午夜两点钟)

地点集中:鲁家、周家(周家的客厅,鲁家的住房)

事件集中:周家内部及与鲁家的矛盾冲突(爱情冲突、阶级冲突)

指的是戏剧时间、地点和情节的一致性规律,要求一出戏所叙述的故事发生在一天(一昼夜)之内,地点在一个场景,情节服从于一个主题。

小帕在想,《雷雨》符合三一律吗?

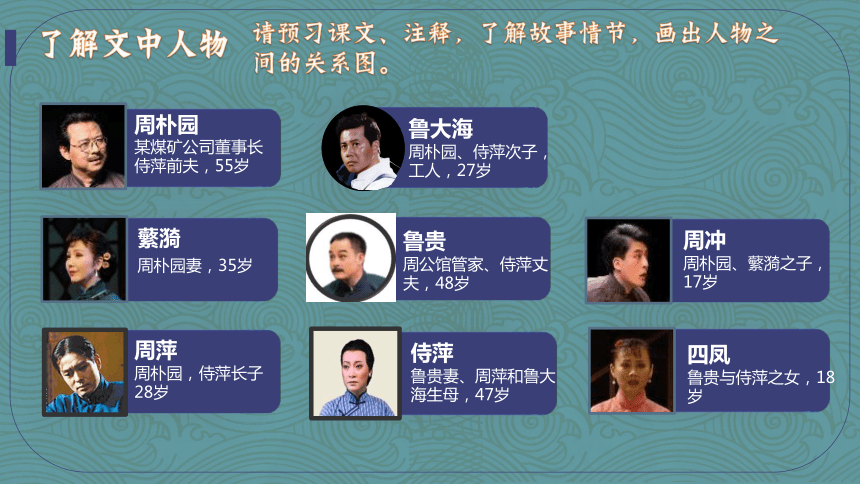

了解文中人物

蘩漪

周朴园妻,35岁

周萍

周朴园,侍萍长子

28岁

鲁贵

周公馆管家、侍萍丈夫,48岁

侍萍

鲁贵妻、周萍和鲁大海生母,47岁

鲁大海

周朴园、侍萍次子,工人,27岁

周冲

周朴园、蘩漪之子,17岁

四凤

鲁贵与侍萍之女,18岁

周朴园

某煤矿公司董事长

侍萍前夫,55岁

请预习课文、注释,了解故事情节,画出人物之间的关系图。

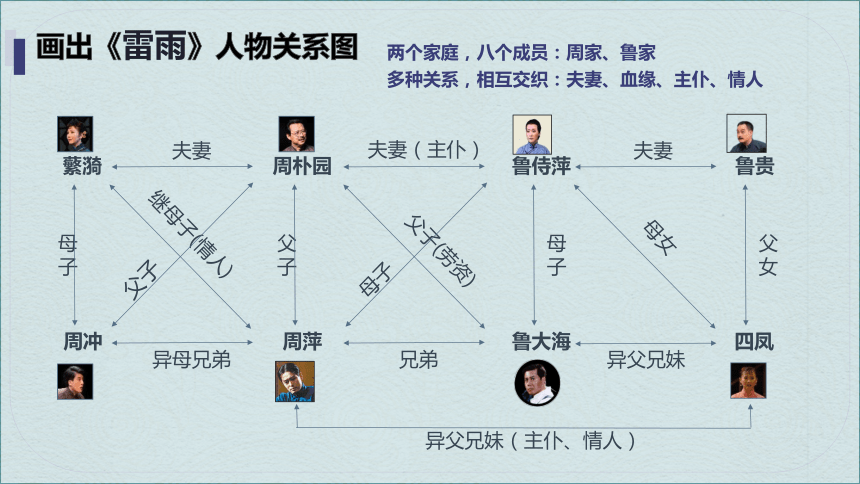

画出《雷雨》人物关系图

蘩漪

周朴园

鲁侍萍

鲁贵

夫妻

夫妻(主仆)

夫妻

周冲

周萍

鲁大海

四凤

母子

父子

母子

父女

异母兄弟

兄弟

异父兄妹

异父兄妹(主仆、情人)

母女

继母子(情人)

父子(劳资)

父子

母子

两个家庭,八个成员:周家、鲁家

多种关系,相互交织:夫妻、血缘、主仆、情人

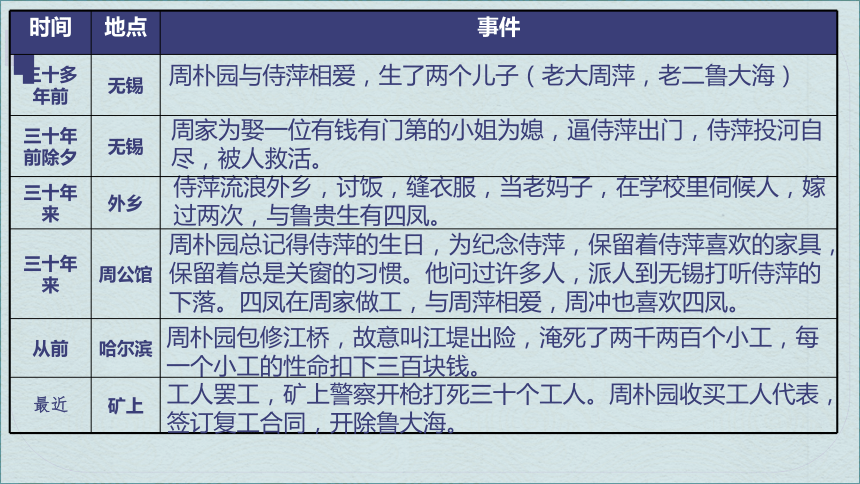

周朴园与侍萍相爱,生了两个儿子(老大周萍,老二鲁大海)

周家为娶一位有钱有门第的小姐为媳,逼侍萍出门,侍萍投河自尽,被人救活。

侍萍流浪外乡,讨饭,缝衣服,当老妈子,在学校里伺候人,嫁过两次,与鲁贵生有四凤。

周朴园总记得侍萍的生日,为纪念侍萍,保留着侍萍喜欢的家具,保留着总是关窗的习惯。他问过许多人,派人到无锡打听侍萍的下落。四凤在周家做工,与周萍相爱,周冲也喜欢四凤。

周朴园包修江桥,故意叫江堤出险,淹死了两千两百个小工,每一个小工的性命扣下三百块钱。

时间 地点 事件

三十多年前 无锡

三十年前除夕 无锡

三十年来 外乡

三十年来 周公馆

从前 哈尔滨

最近 矿上

工人罢工,矿上警察开枪打死三十个工人。周朴园收买工人代表,签订复工合同,开除鲁大海。

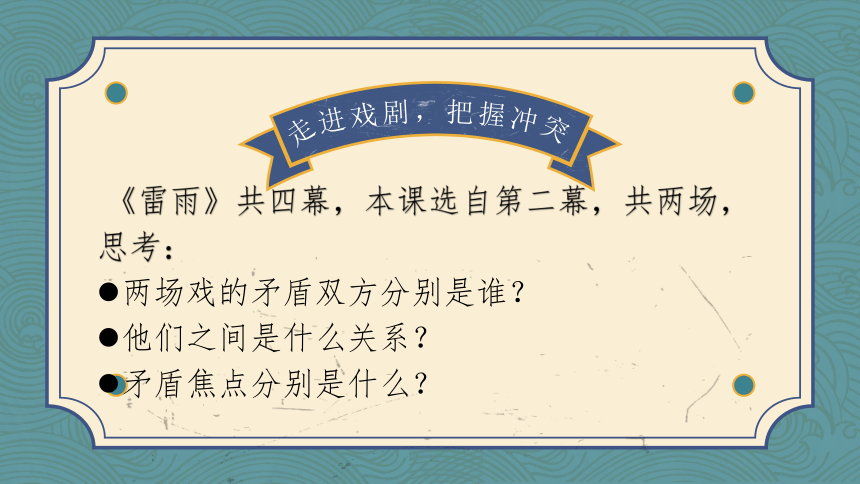

走进戏剧,把握冲突

《雷雨》共四幕,本课选自第二幕,共两场,思考:

两场戏的矛盾双方分别是谁?

他们之间是什么关系?

矛盾焦点分别是什么?

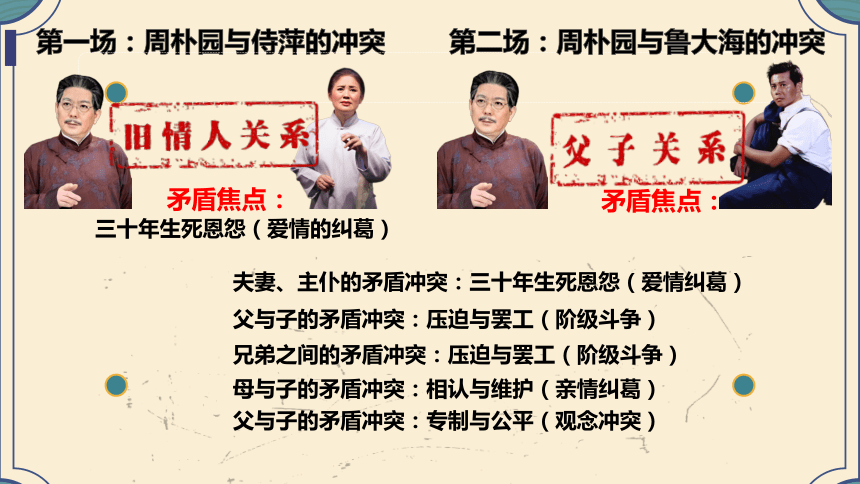

三十年生死恩怨(爱情的纠葛)

第一场:周朴园与侍萍的冲突

矛盾焦点:

第二场:周朴园与鲁大海的冲突

矛盾焦点:

父与子的矛盾冲突:压迫与罢工(阶级斗争)

兄弟之间的矛盾冲突:压迫与罢工(阶级斗争)

母与子的矛盾冲突:相认与维护(亲情纠葛)

父与子的矛盾冲突:专制与公平(观念冲突)

夫妻、主仆的矛盾冲突:三十年生死恩怨(爱情纠葛)

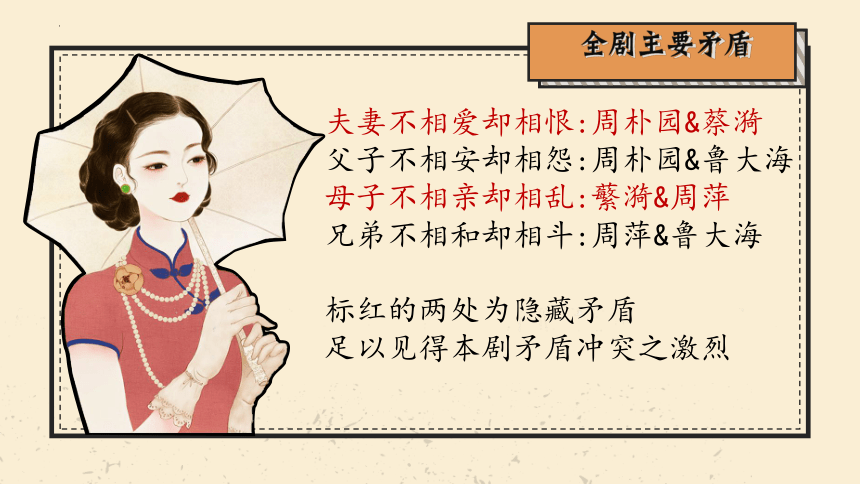

全剧主要矛盾

夫妻不相爱却相恨:周朴园&蔡漪

父子不相安却相怨:周朴园&鲁大海

母子不相亲却相乱:蘩漪&周萍

兄弟不相和却相斗:周萍&鲁大海

标红的两处为隐藏矛盾

足以见得本剧矛盾冲突之激烈

透视语言 品味心理

喜欢看言情小说的小帕产生了一个疑问:

周朴园对鲁侍萍不见时怀念,相见时绝情,周朴园到底爱不爱鲁侍萍?(寻找文中的人物对话、舞台说明进行分析)

多次向人打听,特地派人到无锡打听侍萍的下落

打听坟墓所在,想把她的坟墓修一修

一直保留着侍萍喜欢的家具

一直保留着总是关着窗户的习惯

一直记着侍萍的生日

一直保留着侍萍绣了花的衬衣(p31)

他对侍萍是否真有感情

爱?

细节一:洋火

MIN GUO JIAN ZHU

MIN GUO JIAN ZHU

朴 (忽而)你在无锡是什么时候?

鲁 光绪二十年,离现在有三十多年了。

朴 哦,三十年前你在无锡?

鲁 是的。

与p27课文内容进行对比,有什么不同?

鲁 是的,三十多年前呢,那时候我记得我们还没有用洋火呢。

鲁 是的

细节一:洋火

我确实太喜欢曹禹剧本中的语言了,每次读曹禹先生的剧本,总有一种既亲切而又新鲜的感觉,他那色彩明丽而又精练生动的语言,常常很巧妙地把我带进一个奇妙的艺术世界,给予我无限的喜悦。 ——钱谷融

周朴园问:“三十年前你在无锡吗?”答案很明确:“是的。”按理说,回答只需两个字就很清楚了,可鲁侍萍为什么还要加上这样一句话呢?──前面我们刚刚看过钱谷融先生的评价,曹禹先生的语言是“精练”的语言。──此处会不会是曹禹先生的一处失误?

细节一:洋火

朴 (忽而)你在无锡是什么时候?

鲁 光绪二十年,离现在有三十多年了。

朴 哦,三十年前你在无锡?

鲁 是的。

鲁 是的,三十多年前呢,那时候我记得我们还没有用洋火呢。

我们

朴(沉思)三十多年前,是的,很远啦,我想想,我大概是二十多岁的时候。那时候我还在无锡呢。

鲁 老爷是那个地方的人?

朴 嗯,(沉吟)无锡是个好地方。

鲁 哦,好地方。

(沉思)

好地方

细节二:你们

自由朗读,注意体会人物此时的心理。

对周朴园,对30年前被赶出周家那段经历,鲁侍萍内心是怎样一种感受呢?

侍萍 哼,我的眼泪早哭干了,我没有委屈,我有的是恨,是悔,是三十年一天一天我自己受的苦。你大概已经忘了你做的事了!三十年前,过年三十的晚上我生下你的第二个儿子才三天,你为了要赶紧娶那位有钱有门第的小姐,你们逼着我冒着大雪出去,要我离开你们周家的门。

细节二:你们

侍萍 哼,我的眼泪早哭干了,我没有委屈,我有的是恨,是悔,是三十年一天一天我自己受的苦。你大概已经忘了你做的事了!三十年前,过年三十的晚上我生下你的第二个儿子才三天,你为了要赶紧娶那位有钱有门第的小姐,你们逼着我冒着大雪出去,要我离开你们周家的门。

朴 从前的恩怨,过了几十年,又何必再提呢?

鲁 那是因为周大少爷一帆风顺,现在也是社会上的好人物。可是自从我被你们家赶出来以后,我没有死成,我把我的母亲可给气死了,我亲生的两个孩子你们家里逼着我留在你们家里。

朴 你的第二个孩子你不是已经抱走了么?

鲁 那是你们老太太看着孩子快死了,才叫我抱走的。(自语)哦,天哪,我觉得我像在做梦。

罪魁祸首是谁?!

细节二:你们

“30年”前:“光绪二十年”,1895年,是清王朝时代,周家,是一个典型的封建大家庭。

鲁(落眼泪)凤儿,可怜的孩子,不是我不相信你,我太爱你,我生怕外人欺负了你,(沉痛地)我太不敢相信世界上的人了。你妈就是在年青的时候没有人来提醒,──可怜,妈就是一步走错,就步步走错了。人的心都靠不住,我并不是说人坏,我就是恨人性太软弱,太容易变了。——第三幕

对于周朴园,最让鲁感到不满的,与其说是周在感情方面的“绝情”,不如说是他的“软弱”,不能为爱情作抗争,不能为爱情作出牺牲。纳兰性德:“人生若只如初见,何事秋风悲画扇。等闲变却故人心,却道故人心易变。”

细节三:汗涔涔

鲁 这个梅姑娘倒是有一天晚上跳的河,可是不是一个,她手里抱着一个刚生下三天的男孩。听人说她生前是不规矩的。

朴 (苦痛)哦!

鲁 她是个下等人,不很守本分的。听说她跟那时周公馆的少爷有点不清白,生了两个儿子。生了第二个,才过三天,忽然周少爷不要她了,大孩子就放在周公馆,刚生的孩子她抱在怀里,在年三十夜里投河死的。

朴 (汗涔涔地)哦。

当鲁在叙述往事的时候,周的心理是怎样的呢?

为什么他心里会感到苦痛呢?

“汗涔涔”,是怎样一种情形呢?为什么?

细节三:汗涔涔

周此时并未认出故人,站在眼前的,只不过是一个下人的母亲,可是,即便是一个“局外人”的客观的讲述,也会让周产生如此强烈的情绪反应,感受到如此强烈的痛苦;我们可以想见,他内心的愧疚与痛苦有多深。

爱?

周朴园在30年前,与鲁侍萍有过一段甜蜜的生活、真实的感情,对此,他一直念念不忘,他多年来保留的旧习惯也可以为证;

对于30年前将鲁赶出家门的绝情行为,他有着发自内心的愧疚与忏悔。

可以说,此时,我们眼里看到的,是一个有温情的周朴园,有良知的周朴园。

细节四:矛盾

周朴园:梅家的一个年轻小姐,很贤惠,也很规矩。有一天夜里,忽然地投水死了。后来,后来,——你知道么?

鲁侍萍:不敢说。

周朴园:哦。

鲁侍萍:我倒认识一个年轻的姑娘姓梅的。

周朴园:哦?你说说看。

鲁侍萍:可是她不是小姐,她也不贤惠,并且听说是不大规矩的。

周朴园为何将丫鬟说成小姐?

二人对话的矛盾体现了周朴园怎样的内心?

虚伪的周朴园

细节五:望

朴 你——侍萍?(不觉地望望柜上的相片,又望侍萍)

朴 (忽然严厉地)你来干什么?

鲁 不是我要来的。

朴 谁指使你来的?

鲁 (悲愤)命!不公平的命指使我来的。

朴 (冷冷地)三十年的工夫你还是找到这儿来了。

周朴园认出了眼前这个“四凤的妈”就是鲁侍萍后,周朴园的内心世界又是怎样的呢?

朗读:请同学们揣摩人物的心理,试着将这段对白朗读一遍。朗读时,可以采用同桌、邻座间两两合作的形式。可以是一人读另一人听,也可以是两人分别“扮演”一个角色来进行对话。

唯金钱与利益至上

冷酷、自私的周朴园

细节五:望

怀念的对象是“梅小姐”,不是侍萍、更不是“鲁妈”

梅小姐

年轻漂亮的小姐

鲁妈

认为她已经投河自尽

历尽沧桑的老妈子

代表着他三十年前的“美好”回忆

活着,就站在他的面前,

不会给他现在的生活带来任何麻烦

威胁着他现在的生活(名誉金钱)和社会地位。

提醒着他三十年前事实的真相

细节六:支票

周朴园为何要给鲁侍萍开一张支票?

①为自己:用钱将鲁家人打发走,封住他们的嘴,让“鲁家的人以后永远不许再到周家来”,免除后患。(自私、冷酷)

②为自己:真正的要弥补罪过,表达忏悔之意,求得内心的安宁。

③为侍萍:想让鲁安度余生,为她提供生活保障。(有温情、有良知)

本堂思辨:那张支票要还是不要

智者不入爱河,冤种重蹈覆辙。

寡王一路硕博,搞钱终成富婆。

周朴园形象

对待以前的侍萍:始乱终弃、自私软弱

对待死去的侍萍:虚伪

对待面前的侍萍:阴险狡猾、冷酷无情、利益至上

曾经温情善良

对待鲁大海:

他用钱收买罢工代表,瓦解工人的罢工。——阴险、毒辣、狡诈

开除亲生儿子大海。——冷酷

指使警察开枪杀死罢工工人,在哈尔滨包修江桥时,故意让江堤出险,淹死2200个小工发了断子绝孙的昧心财。——贪婪凶残、丧尽天良

透视形象

上下文语境

舞台说明

标点

句式

修辞(重复)

语言逻辑(矛盾)

语气

重音

台词

言外之意

真实意图

人物性格

个性化的语言

周朴园 (忽然严厉地)你来干什么?

鲁侍萍 不是我要来的。

周朴园 谁指使你来的?

鲁侍萍 (悲愤)命,不公平的命指使我来的!

鲁侍萍的答话表现了她心地的磊落和对于周朴园的愤恨。

人物潜台词

鲁大海 (挣扎) 放开我,你们这一群强盗!

周 萍 (向仆人们)把他拉下去!

鲁侍萍 (大哭)这真是一群强盗!(走至周萍面前)你是萍,……凭什么打我的儿子?

周 萍 你是谁?

鲁侍萍 我是你的——你打的这个人的妈。

(他是你的弟弟呀!)

(你是我的儿呀!你怎么可以打你的弟弟呀?……)

表现了侍萍对儿子由思念到失望、愤慨的感情;后一句欲言又止,当看到眼前的儿子成了强盗资本家的帮凶时,借助谐音改口的过程,表现了她悲愤交加、想认儿子又无可奈何的痛苦之情。

语言动作性

①周朴园:哦, 很远的,提起来大家都忘了。

鲁侍萍:不一定,也许记得的。(推动:几乎要提醒周朴园)

②鲁侍萍:我倒认识一个年轻的姑娘姓梅的。(推动:几乎要明说了)

③鲁侍萍:我前几天还见着她! (暗示周朴园,使情节继续发展)

④鲁侍萍:老爷,您想见一见她吗 (推动情节发展)

⑤鲁侍萍:老爷,没有事了?(望着朴园,眼泪要涌出) (强烈地暗示)

戏剧语言的动作性(或称动作语言、情节语言),是指人物语言间的交流和交锋起着推动或暗示故事情节发展的作用。它不是静止的,它是人物性格在情节发展中内在力的体现。这种语言,有时是不经意、不露痕迹的,有时却是有意的。但目的只有一个,那就是让情节发展下去。

痴情爱周少爷/逆来顺受/不报复/对周仍有留恋、幻想。

讨饭、缝衣、当老妈子,历尽苦难,带大孩子

控诉周的罪恶/撕支票/痛斥“一群强盗”

善良软弱

备受凌辱,顽强

正直刚毅,自尊,有一定觉醒

鲁侍萍

鲁大海

鲁大海被周朴园宣布开除后,又是怎样同周朴园斗争的?

愤怒痛斥周朴园用金钱收买工人平息罢工斗争

无情地揭露了周朴园的血淋淋的发家史

顽强地跟周朴园的打手们“还手”对打,痛骂周家的人是一群强盗。

鲁大海清楚地认识到周朴园为了赚钱什么都能干得出来的阶级本性。

作为新生工人阶级中的一分子,罢工工人的领导者之一,鲁大海与老奸巨滑的周朴园相比较,确乎显得幼稚而又缺乏斗争经验。

但他有着可贵的坚定的阶级立场,不屈的斗争精神和对资本家清醒而又深刻的认识。

戏剧语言的种类

①

布置环境,烘托气氛

③

推动情节发展

②

表现人物性格

④

暗示主题

戏剧语言的种类

舞台语言(也叫舞台说明)

人物语言——人物对话、独白等

舞台提示的作用

《雷雨》第二幕开头的舞台说明有什么作用?

交代故事发生的时间,渲染舞台气氛。

同剧情紧密配合,烘托人物烦躁、郁闷不安的情绪。

感染读者和观众,也随之产生一种压抑感。

在半封建半殖民地社会沉闷的空气里,一场大雷雨即将到来。深刻的反映了酝酿着一场大变动的中国社会的现实。

午饭后,天气更阴沉,更郁热,低沉潮湿的空气,使人异常烦躁。

剧本以“雷雨”为题,具有怎样的深刻含义?

曹禺出生于一个没落的封建家庭,自少年时代就目睹了中国半殖民地半封建社会的黑暗现实,产生了强烈的反抗情绪,经过几年的酝酿、构思,于1933年在清华大学读四年级时,完成了他的处女作《雷雨》。

作者在谈到写作意图时说,《雷雨》是在“没有太阳的日子里的产物”,“那个时候,我是想反抗的。因陷于旧社会的昏暗、腐恶,我不甘模棱地活下去,所以我才拿起笔。《雷雨》是我的第一声呻吟,或许是一声呼喊”。又说“写《雷雨》是一种情感的迫切的需要”,“仿佛有一种情感的汹涌的流来推动我,我在发泄着被压抑的愤懑,毁谤着中国的家庭和社会”。

①整个故事的背景、情节都和雷雨有关,故事的高潮、悲剧的发生都集中在雷电交加的狂风暴雨之夜。

②“雷雨”具有象征意义,作者以象征的手法告诉人们:在半殖民地半封建社会沉闷的空气里,一场大雷雨即将到来。这也深刻地反映了酝酿着一场大变动的中国社会的现实。

寒假,小帕同学观看了一部戏剧

雷 雨

WRITE SOMETHING

小帕对戏剧很感兴趣,主动了解了作者曹禺及戏剧的相关知识

曹禺(1910-1996)

原名万家宝

曹禺

中国现当代剧作家。

代表作:

《雷雨》

《日出》

《原野》

《北京人》

他作为中国新文化运动的开拓者之一,与鲁迅、郭沫若、茅盾、巴金、老舍齐名。他的作品不仅受到中国

观众的欢迎,也受到

世界各国观众的青睐。

戏剧的概念

戏剧是一种 艺术,借助 、 、 、 等艺术手段 ,揭示社会矛盾,反映现实生活。

综合性舞台

文学

音乐

舞蹈

美术

塑造舞台艺术形象

小帕思考着一个问题:剧本和小说有什么不同?小说有三要素,戏剧也有三要素吗?

幕和场:幕,即拉开舞台大幕一次,一幕就是戏剧一个较完整的段落。场,即拉开舞台二道幕一次,它是戏剧中较小的段落。

戏 剧

三 要 素 矛盾冲突

人物语言

舞台说明

内涵:表现人与人之间矛盾关系和人的内心矛盾的特殊艺术形式。

特点:尖锐激烈、高度集中、进展紧张、曲折多变

形态:人与人的冲突、人物内心冲突、人物与环境的冲突

内涵:剧中人物的语言。

主要特点:丰富的潜台词、高度个性化、富于动作性

表现形式:对话、独白、旁白(登场人物离开其他人物而向观众说话)、内白(在后台说话)、潜台词(即言中有言,意中有意,弦外有音)

内涵:除人物语言之外的其他语言,包括背景介绍,人物动作、神态说明,旁白、画外音以及其他叙述语言等。

了解 “三一律”

时间集中:一天(上午到午夜两点钟)

地点集中:鲁家、周家(周家的客厅,鲁家的住房)

事件集中:周家内部及与鲁家的矛盾冲突(爱情冲突、阶级冲突)

指的是戏剧时间、地点和情节的一致性规律,要求一出戏所叙述的故事发生在一天(一昼夜)之内,地点在一个场景,情节服从于一个主题。

小帕在想,《雷雨》符合三一律吗?

了解文中人物

蘩漪

周朴园妻,35岁

周萍

周朴园,侍萍长子

28岁

鲁贵

周公馆管家、侍萍丈夫,48岁

侍萍

鲁贵妻、周萍和鲁大海生母,47岁

鲁大海

周朴园、侍萍次子,工人,27岁

周冲

周朴园、蘩漪之子,17岁

四凤

鲁贵与侍萍之女,18岁

周朴园

某煤矿公司董事长

侍萍前夫,55岁

请预习课文、注释,了解故事情节,画出人物之间的关系图。

画出《雷雨》人物关系图

蘩漪

周朴园

鲁侍萍

鲁贵

夫妻

夫妻(主仆)

夫妻

周冲

周萍

鲁大海

四凤

母子

父子

母子

父女

异母兄弟

兄弟

异父兄妹

异父兄妹(主仆、情人)

母女

继母子(情人)

父子(劳资)

父子

母子

两个家庭,八个成员:周家、鲁家

多种关系,相互交织:夫妻、血缘、主仆、情人

周朴园与侍萍相爱,生了两个儿子(老大周萍,老二鲁大海)

周家为娶一位有钱有门第的小姐为媳,逼侍萍出门,侍萍投河自尽,被人救活。

侍萍流浪外乡,讨饭,缝衣服,当老妈子,在学校里伺候人,嫁过两次,与鲁贵生有四凤。

周朴园总记得侍萍的生日,为纪念侍萍,保留着侍萍喜欢的家具,保留着总是关窗的习惯。他问过许多人,派人到无锡打听侍萍的下落。四凤在周家做工,与周萍相爱,周冲也喜欢四凤。

周朴园包修江桥,故意叫江堤出险,淹死了两千两百个小工,每一个小工的性命扣下三百块钱。

时间 地点 事件

三十多年前 无锡

三十年前除夕 无锡

三十年来 外乡

三十年来 周公馆

从前 哈尔滨

最近 矿上

工人罢工,矿上警察开枪打死三十个工人。周朴园收买工人代表,签订复工合同,开除鲁大海。

走进戏剧,把握冲突

《雷雨》共四幕,本课选自第二幕,共两场,思考:

两场戏的矛盾双方分别是谁?

他们之间是什么关系?

矛盾焦点分别是什么?

三十年生死恩怨(爱情的纠葛)

第一场:周朴园与侍萍的冲突

矛盾焦点:

第二场:周朴园与鲁大海的冲突

矛盾焦点:

父与子的矛盾冲突:压迫与罢工(阶级斗争)

兄弟之间的矛盾冲突:压迫与罢工(阶级斗争)

母与子的矛盾冲突:相认与维护(亲情纠葛)

父与子的矛盾冲突:专制与公平(观念冲突)

夫妻、主仆的矛盾冲突:三十年生死恩怨(爱情纠葛)

全剧主要矛盾

夫妻不相爱却相恨:周朴园&蔡漪

父子不相安却相怨:周朴园&鲁大海

母子不相亲却相乱:蘩漪&周萍

兄弟不相和却相斗:周萍&鲁大海

标红的两处为隐藏矛盾

足以见得本剧矛盾冲突之激烈

透视语言 品味心理

喜欢看言情小说的小帕产生了一个疑问:

周朴园对鲁侍萍不见时怀念,相见时绝情,周朴园到底爱不爱鲁侍萍?(寻找文中的人物对话、舞台说明进行分析)

多次向人打听,特地派人到无锡打听侍萍的下落

打听坟墓所在,想把她的坟墓修一修

一直保留着侍萍喜欢的家具

一直保留着总是关着窗户的习惯

一直记着侍萍的生日

一直保留着侍萍绣了花的衬衣(p31)

他对侍萍是否真有感情

爱?

细节一:洋火

MIN GUO JIAN ZHU

MIN GUO JIAN ZHU

朴 (忽而)你在无锡是什么时候?

鲁 光绪二十年,离现在有三十多年了。

朴 哦,三十年前你在无锡?

鲁 是的。

与p27课文内容进行对比,有什么不同?

鲁 是的,三十多年前呢,那时候我记得我们还没有用洋火呢。

鲁 是的

细节一:洋火

我确实太喜欢曹禹剧本中的语言了,每次读曹禹先生的剧本,总有一种既亲切而又新鲜的感觉,他那色彩明丽而又精练生动的语言,常常很巧妙地把我带进一个奇妙的艺术世界,给予我无限的喜悦。 ——钱谷融

周朴园问:“三十年前你在无锡吗?”答案很明确:“是的。”按理说,回答只需两个字就很清楚了,可鲁侍萍为什么还要加上这样一句话呢?──前面我们刚刚看过钱谷融先生的评价,曹禹先生的语言是“精练”的语言。──此处会不会是曹禹先生的一处失误?

细节一:洋火

朴 (忽而)你在无锡是什么时候?

鲁 光绪二十年,离现在有三十多年了。

朴 哦,三十年前你在无锡?

鲁 是的。

鲁 是的,三十多年前呢,那时候我记得我们还没有用洋火呢。

我们

朴(沉思)三十多年前,是的,很远啦,我想想,我大概是二十多岁的时候。那时候我还在无锡呢。

鲁 老爷是那个地方的人?

朴 嗯,(沉吟)无锡是个好地方。

鲁 哦,好地方。

(沉思)

好地方

细节二:你们

自由朗读,注意体会人物此时的心理。

对周朴园,对30年前被赶出周家那段经历,鲁侍萍内心是怎样一种感受呢?

侍萍 哼,我的眼泪早哭干了,我没有委屈,我有的是恨,是悔,是三十年一天一天我自己受的苦。你大概已经忘了你做的事了!三十年前,过年三十的晚上我生下你的第二个儿子才三天,你为了要赶紧娶那位有钱有门第的小姐,你们逼着我冒着大雪出去,要我离开你们周家的门。

细节二:你们

侍萍 哼,我的眼泪早哭干了,我没有委屈,我有的是恨,是悔,是三十年一天一天我自己受的苦。你大概已经忘了你做的事了!三十年前,过年三十的晚上我生下你的第二个儿子才三天,你为了要赶紧娶那位有钱有门第的小姐,你们逼着我冒着大雪出去,要我离开你们周家的门。

朴 从前的恩怨,过了几十年,又何必再提呢?

鲁 那是因为周大少爷一帆风顺,现在也是社会上的好人物。可是自从我被你们家赶出来以后,我没有死成,我把我的母亲可给气死了,我亲生的两个孩子你们家里逼着我留在你们家里。

朴 你的第二个孩子你不是已经抱走了么?

鲁 那是你们老太太看着孩子快死了,才叫我抱走的。(自语)哦,天哪,我觉得我像在做梦。

罪魁祸首是谁?!

细节二:你们

“30年”前:“光绪二十年”,1895年,是清王朝时代,周家,是一个典型的封建大家庭。

鲁(落眼泪)凤儿,可怜的孩子,不是我不相信你,我太爱你,我生怕外人欺负了你,(沉痛地)我太不敢相信世界上的人了。你妈就是在年青的时候没有人来提醒,──可怜,妈就是一步走错,就步步走错了。人的心都靠不住,我并不是说人坏,我就是恨人性太软弱,太容易变了。——第三幕

对于周朴园,最让鲁感到不满的,与其说是周在感情方面的“绝情”,不如说是他的“软弱”,不能为爱情作抗争,不能为爱情作出牺牲。纳兰性德:“人生若只如初见,何事秋风悲画扇。等闲变却故人心,却道故人心易变。”

细节三:汗涔涔

鲁 这个梅姑娘倒是有一天晚上跳的河,可是不是一个,她手里抱着一个刚生下三天的男孩。听人说她生前是不规矩的。

朴 (苦痛)哦!

鲁 她是个下等人,不很守本分的。听说她跟那时周公馆的少爷有点不清白,生了两个儿子。生了第二个,才过三天,忽然周少爷不要她了,大孩子就放在周公馆,刚生的孩子她抱在怀里,在年三十夜里投河死的。

朴 (汗涔涔地)哦。

当鲁在叙述往事的时候,周的心理是怎样的呢?

为什么他心里会感到苦痛呢?

“汗涔涔”,是怎样一种情形呢?为什么?

细节三:汗涔涔

周此时并未认出故人,站在眼前的,只不过是一个下人的母亲,可是,即便是一个“局外人”的客观的讲述,也会让周产生如此强烈的情绪反应,感受到如此强烈的痛苦;我们可以想见,他内心的愧疚与痛苦有多深。

爱?

周朴园在30年前,与鲁侍萍有过一段甜蜜的生活、真实的感情,对此,他一直念念不忘,他多年来保留的旧习惯也可以为证;

对于30年前将鲁赶出家门的绝情行为,他有着发自内心的愧疚与忏悔。

可以说,此时,我们眼里看到的,是一个有温情的周朴园,有良知的周朴园。

细节四:矛盾

周朴园:梅家的一个年轻小姐,很贤惠,也很规矩。有一天夜里,忽然地投水死了。后来,后来,——你知道么?

鲁侍萍:不敢说。

周朴园:哦。

鲁侍萍:我倒认识一个年轻的姑娘姓梅的。

周朴园:哦?你说说看。

鲁侍萍:可是她不是小姐,她也不贤惠,并且听说是不大规矩的。

周朴园为何将丫鬟说成小姐?

二人对话的矛盾体现了周朴园怎样的内心?

虚伪的周朴园

细节五:望

朴 你——侍萍?(不觉地望望柜上的相片,又望侍萍)

朴 (忽然严厉地)你来干什么?

鲁 不是我要来的。

朴 谁指使你来的?

鲁 (悲愤)命!不公平的命指使我来的。

朴 (冷冷地)三十年的工夫你还是找到这儿来了。

周朴园认出了眼前这个“四凤的妈”就是鲁侍萍后,周朴园的内心世界又是怎样的呢?

朗读:请同学们揣摩人物的心理,试着将这段对白朗读一遍。朗读时,可以采用同桌、邻座间两两合作的形式。可以是一人读另一人听,也可以是两人分别“扮演”一个角色来进行对话。

唯金钱与利益至上

冷酷、自私的周朴园

细节五:望

怀念的对象是“梅小姐”,不是侍萍、更不是“鲁妈”

梅小姐

年轻漂亮的小姐

鲁妈

认为她已经投河自尽

历尽沧桑的老妈子

代表着他三十年前的“美好”回忆

活着,就站在他的面前,

不会给他现在的生活带来任何麻烦

威胁着他现在的生活(名誉金钱)和社会地位。

提醒着他三十年前事实的真相

细节六:支票

周朴园为何要给鲁侍萍开一张支票?

①为自己:用钱将鲁家人打发走,封住他们的嘴,让“鲁家的人以后永远不许再到周家来”,免除后患。(自私、冷酷)

②为自己:真正的要弥补罪过,表达忏悔之意,求得内心的安宁。

③为侍萍:想让鲁安度余生,为她提供生活保障。(有温情、有良知)

本堂思辨:那张支票要还是不要

智者不入爱河,冤种重蹈覆辙。

寡王一路硕博,搞钱终成富婆。

周朴园形象

对待以前的侍萍:始乱终弃、自私软弱

对待死去的侍萍:虚伪

对待面前的侍萍:阴险狡猾、冷酷无情、利益至上

曾经温情善良

对待鲁大海:

他用钱收买罢工代表,瓦解工人的罢工。——阴险、毒辣、狡诈

开除亲生儿子大海。——冷酷

指使警察开枪杀死罢工工人,在哈尔滨包修江桥时,故意让江堤出险,淹死2200个小工发了断子绝孙的昧心财。——贪婪凶残、丧尽天良

透视形象

上下文语境

舞台说明

标点

句式

修辞(重复)

语言逻辑(矛盾)

语气

重音

台词

言外之意

真实意图

人物性格

个性化的语言

周朴园 (忽然严厉地)你来干什么?

鲁侍萍 不是我要来的。

周朴园 谁指使你来的?

鲁侍萍 (悲愤)命,不公平的命指使我来的!

鲁侍萍的答话表现了她心地的磊落和对于周朴园的愤恨。

人物潜台词

鲁大海 (挣扎) 放开我,你们这一群强盗!

周 萍 (向仆人们)把他拉下去!

鲁侍萍 (大哭)这真是一群强盗!(走至周萍面前)你是萍,……凭什么打我的儿子?

周 萍 你是谁?

鲁侍萍 我是你的——你打的这个人的妈。

(他是你的弟弟呀!)

(你是我的儿呀!你怎么可以打你的弟弟呀?……)

表现了侍萍对儿子由思念到失望、愤慨的感情;后一句欲言又止,当看到眼前的儿子成了强盗资本家的帮凶时,借助谐音改口的过程,表现了她悲愤交加、想认儿子又无可奈何的痛苦之情。

语言动作性

①周朴园:哦, 很远的,提起来大家都忘了。

鲁侍萍:不一定,也许记得的。(推动:几乎要提醒周朴园)

②鲁侍萍:我倒认识一个年轻的姑娘姓梅的。(推动:几乎要明说了)

③鲁侍萍:我前几天还见着她! (暗示周朴园,使情节继续发展)

④鲁侍萍:老爷,您想见一见她吗 (推动情节发展)

⑤鲁侍萍:老爷,没有事了?(望着朴园,眼泪要涌出) (强烈地暗示)

戏剧语言的动作性(或称动作语言、情节语言),是指人物语言间的交流和交锋起着推动或暗示故事情节发展的作用。它不是静止的,它是人物性格在情节发展中内在力的体现。这种语言,有时是不经意、不露痕迹的,有时却是有意的。但目的只有一个,那就是让情节发展下去。

痴情爱周少爷/逆来顺受/不报复/对周仍有留恋、幻想。

讨饭、缝衣、当老妈子,历尽苦难,带大孩子

控诉周的罪恶/撕支票/痛斥“一群强盗”

善良软弱

备受凌辱,顽强

正直刚毅,自尊,有一定觉醒

鲁侍萍

鲁大海

鲁大海被周朴园宣布开除后,又是怎样同周朴园斗争的?

愤怒痛斥周朴园用金钱收买工人平息罢工斗争

无情地揭露了周朴园的血淋淋的发家史

顽强地跟周朴园的打手们“还手”对打,痛骂周家的人是一群强盗。

鲁大海清楚地认识到周朴园为了赚钱什么都能干得出来的阶级本性。

作为新生工人阶级中的一分子,罢工工人的领导者之一,鲁大海与老奸巨滑的周朴园相比较,确乎显得幼稚而又缺乏斗争经验。

但他有着可贵的坚定的阶级立场,不屈的斗争精神和对资本家清醒而又深刻的认识。

戏剧语言的种类

①

布置环境,烘托气氛

③

推动情节发展

②

表现人物性格

④

暗示主题

戏剧语言的种类

舞台语言(也叫舞台说明)

人物语言——人物对话、独白等

舞台提示的作用

《雷雨》第二幕开头的舞台说明有什么作用?

交代故事发生的时间,渲染舞台气氛。

同剧情紧密配合,烘托人物烦躁、郁闷不安的情绪。

感染读者和观众,也随之产生一种压抑感。

在半封建半殖民地社会沉闷的空气里,一场大雷雨即将到来。深刻的反映了酝酿着一场大变动的中国社会的现实。

午饭后,天气更阴沉,更郁热,低沉潮湿的空气,使人异常烦躁。

剧本以“雷雨”为题,具有怎样的深刻含义?

曹禺出生于一个没落的封建家庭,自少年时代就目睹了中国半殖民地半封建社会的黑暗现实,产生了强烈的反抗情绪,经过几年的酝酿、构思,于1933年在清华大学读四年级时,完成了他的处女作《雷雨》。

作者在谈到写作意图时说,《雷雨》是在“没有太阳的日子里的产物”,“那个时候,我是想反抗的。因陷于旧社会的昏暗、腐恶,我不甘模棱地活下去,所以我才拿起笔。《雷雨》是我的第一声呻吟,或许是一声呼喊”。又说“写《雷雨》是一种情感的迫切的需要”,“仿佛有一种情感的汹涌的流来推动我,我在发泄着被压抑的愤懑,毁谤着中国的家庭和社会”。

①整个故事的背景、情节都和雷雨有关,故事的高潮、悲剧的发生都集中在雷电交加的狂风暴雨之夜。

②“雷雨”具有象征意义,作者以象征的手法告诉人们:在半殖民地半封建社会沉闷的空气里,一场大雷雨即将到来。这也深刻地反映了酝酿着一场大变动的中国社会的现实。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])