2《烛之武退秦师》课件(共60张PPT)

文档属性

| 名称 | 2《烛之武退秦师》课件(共60张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 87.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-20 19:59:04 | ||

图片预览

文档简介

(共60张PPT)

语言建构与运用:

掌握文章中出现的古汉语常识,注意多义词在不同语境中的不同意义和用法。

思维发展与提升:

了解烛之武善于利用矛盾,采取分化瓦解的说服方法,认识烛之武机智善辩的外交才能。

审美鉴赏与创造:

学习本文说理语言,以及起伏跌宕、生动活泼的情节,品味文本之美。

文化传承与理解:

正确认识烛之武在国家危难之际,临危受命,不避险阻,只身说服秦君,维护国家安全的爱国主义精神。

教学目标

观看“中国外交天团”名场面

情景导入

孙子兵法有言:“不战而屈人之兵,乃为上策。”此意即无需交战便能使敌人投降,乃军事策略之极致。刘勰在《文心雕龙》中阐述:“一语九驳,胜过九鼎之珍贵。三寸之舌,胜过百万雄师。”口才之力,真能与百万大军相匹敌吗?

今日,我们共同研读课文《烛之武退秦师》,一探郑国大夫烛之武如何运用其卓越口才,说服秦、晋两国退兵。

左丘明,姓丘,名明,鲁国都君庄(今山东省肥城市石横镇东衡鱼村)人。春秋末期史学家、文学家、思想家、散文家、军事家。

左丘失明,厥有《国语》——司马迁

二、作家作品

继承父位,担任鲁国太史,推荐孔子位国相,撰写《左传》(又称《左氏春秋》)和《国语》,生动记录西周和春秋时期的重要史事,详细保存了具有很高价值的原始资料,成为中国传统史学的创始人和开山鼻祖,尊为“百家文字之宗、万世古文之祖”。

左丘明

(前502年~前422年)

《左传》是《春秋左氏传》的简称,它是我国第一部叙事详细的 编年体著作。

《左传》以《春秋》的记事为纲,以时间先后为序,详细地记录了春秋时期各国内政外交等大小事情。

左丘明的《春秋左氏传》、公羊高的《春秋公羊传》和谷梁赤的《春秋谷梁传》并称为《春秋三传》,并成为儒家经典的重要组成部分。

二、作家作品

只记录某一时期或某一朝代的历史。史书体裁。如《汉书》等。

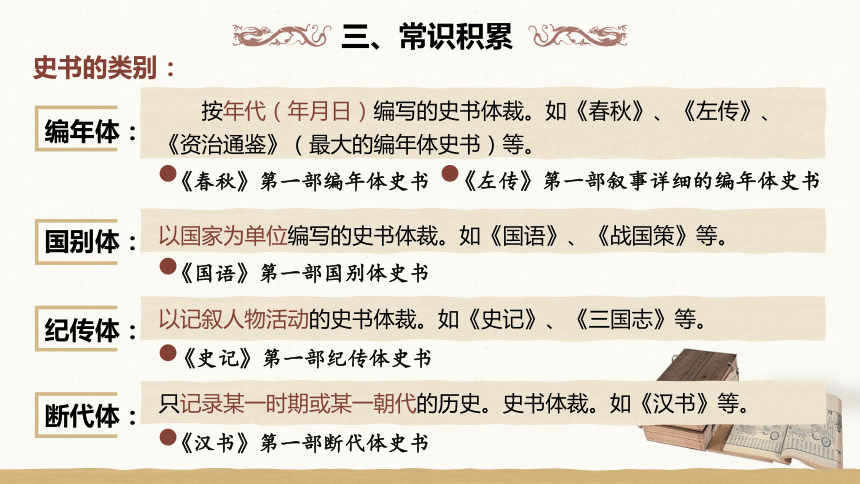

史书的类别:

三、常识积累

按年代(年月日)编写的史书体裁。如《春秋》、《左传》、《资治通鉴》(最大的编年体史书)等。

以记叙人物活动的史书体裁。如《史记》、《三国志》等。

以国家为单位编写的史书体裁。如《国语》、《战国策》等。

《春秋》第一部编年体史书

《左传》第一部叙事详细的编年体史书

《国语》第一部国别体史书

《史记》第一部纪传体史书

《汉书》第一部断代体史书

编年体:

国别体:

纪传体:

断代体:

史书的类别:

三、常识积累

连贯地记叙各个时代的史实的史书。如《史记》等。

以事件为主线,将有关专题材料集中在一起的史书体例。

《史记》是我国第一部纪传体通史。

《通鉴纪事本末》是我国第一部纪事本末体史书。

通 史:

纪事本末体:

古代爵位制度。

周代有公、侯、伯、子、男五种爵位,反映诸侯地位权利差异,爵即爵位、爵号,是古代皇帝对贵戚功臣的封赐。

自称、尊称、敬称、谦称。

三、常识积累

臣,官吏对皇帝上书或说话时的自称。

子,古代对男子的尊称。

执事,指的是办事的官吏,是对对方的敬称。

寡人,诸侯王、国君的谦称,意为“寡德之人”。

秦、晋围郑发生在公元前 630 年(僖公三十年)。导致事情发生的原因有两点。

四、故事背景

其一,郑国曾二次得罪过晋国。1、晋文公当年逃亡跑过郑国时,郑国没有以礼相待。2、是公元前 632 年时晋、楚之战中,郑国出兵助楚国,结果城濮之战以楚国失败告终。后郑国虽然即派人出使晋国,与晋结好,郑伯甚至与晋侯“盟于衡雍”,但最终没有感化晋国。

其二,晋秦两国联合围攻郑国,是因为晋秦都要争夺霸权,均需要向外扩张,晋国发动对郑国的战争,自然要寻找这样得力的伙伴,秦晋历史上关系一直很好,所以秦晋联合也就必然了。

春秋时代,晋国统治集团内部发生斗争,公子重耳被迫流亡,历经卫国、齐国、曹国、宋国、郑国、楚国、秦国等诸侯国。重耳在各国遭遇不尽相同。齐国是以厚礼相待,而在经过郑国时,郑国大夫叔瞻劝郑君说如果不能厚待重耳,就要把他杀了。重耳到了楚国,受到优厚的招待,并许诺楚王,有朝一日两国交战先退避九十里。后来秦穆公出于政治投机,派人把重耳请到秦国,并把女儿嫁给重耳,秦晋结下姻亲关系,这就是历史上的秦晋之好。今天两家要联姻,还说欲结秦晋,当由此而出。再后来,秦穆公派兵把重耳护送回国当了国君,就是晋文公。

秦晋之好

四、故事背景

古代爵位制度。

周代有公、侯、伯、子、男五种爵位,爵即爵位、爵号,是古代皇帝对贵戚功臣的封赐,后代爵称和爵位制度往往因时而异。

自称、尊称、敬称、谦称。

三、常识积累

臣,官吏对皇帝上书或说话时的自称。

子,古代对男子的尊称。

执事,指的是办事的官吏,是对对方的敬称。

寡人,诸侯王、国君的谦称,意为“寡德之人”。

烛之武:

(动词使动用法,使......撤退)

(对象,秦国的军队)

五、解读题目

(人物,烛表示地名,以邑(分封地)为氏。“烛地,名叫武的人”

“退”:

秦师:

订

正

字

音

无能为( )也矣

共( )其乏困

秦伯说( ),与郑人盟

夫( )晋,何厌之有

微夫( )人之力不及此

wéi

fú

gōng

yuè

fú

秦军氾( )南

若不阙( )秦

夜缒( )而出

失其所与,不知( )

使杞( )子、逢( )孙戍之

zhì

qǐ

páng

六、整体感知

fán

quē

zhuì

烛之武退秦师

为什么“退”

谁去“退”

如何“退”

“退“的结果如何

文本研读

为什么“退”

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军(于)函陵,秦军(于)汜南。

晋侯、秦伯:晋文公、秦穆公。

于:对

以:因为。

贰于楚:贰,从属二主。数→动,于楚贰,状语后置。

军:驻扎。名词→动词

文本研读

第一段

无礼于晋:于晋无礼,状语后置。

晋文公、秦穆公联合围攻郑国,因为郑国曾对晋文公无礼,并且在与晋国结盟的情况下又与楚国结盟。晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在汜南。

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军汜南。

古语云:十则围之,五则攻之“,用”围“字暗示秦晋联军有十倍于郑的兵力,实力悬殊,渲染楚兵临城下的紧张氛围。

同时,“围”字表明郑国国土面积狭小,国力有限,。所以正面与秦晋两国对抗无异于以卵击石。

文本研读

能不能把“围”换成“袭”或者“攻”呢?

秦晋围郑,国势危急

郑国的危机迫在眉睫!

文本研读

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军汜南。

表面上:

1.以其无礼于晋。晋文公逃亡时郑国没有以应有的礼遇接待他。

文本研读

秦晋围郑的原因是什么?有什么作用?

实质上:秦晋向外扩展

2.郑贰于楚。“郑楚结盟”,晋楚城濮之战中,郑国曾出兵帮助楚国,结果楚国大败,郑国感到形势不妙,马上派人出使晋国,与晋结好。

为什么秦国也要去围郑?

文本研读

原因

“秦晋之好”

秦的扩张野心

为秦师撤退埋下伏笔

无直接的利益冲突

秦晋之好

文本研读

谁去“退”

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。

师:军队。

若:如果。使:派遣

“言于郑伯”:“于郑伯言”,状语后置句

文本研读

第二段

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。

佚之狐对郑伯说:“郑国处于危险之中,如果能派烛之武去见秦伯,一定能说服他们撤军。”郑伯同意了。

侧面描写,佚之狐慧眼识人,“必”字表现出佚之狐对烛之武的了解与信任,侧面衬托出烛之武的外交才能。

文本研读

第二段译文

烛之武登场

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

之:助词,主谓之间,取消句子的独立性,不译。

无能为也已:不能干什么了。为:动词,做。已,同“矣”

子:古代对男子的尊称。

是寡人之过也:是,代词,这。过,过错。

然:然而,但是

辞:推辞

犹:尚且

许之:(烛之武)答应这件事

文本研读

第二段

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

烛之武推辞说:“我年轻时,尚且不如别人;现在老了,做不成什么了。”郑文公说:“我早先没有重用您,现在危急之中求您,这是我的过错。然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了。

辞曰:“臣之壮……也已。”进一步刻画烛之武的形象,是一位满腹才华,却未能被重用的大臣,人物形象更鲜活。

公曰:“……”许之。郑伯首先自责,体现了明君风范,然后以国家利益、形势与个人利益的透彻分析感动了烛之武,可谓善于做思想工作;烛之武最终应允,决定以国家利益为重,只身去见秦伯,体现了他深明大义的一面。

文本研读

第二段译文

1.烛之武一开始为什么没有答应?

烛之武,考城人,三朝老臣,但始终得不到升官,在郑国一直担任“圉正”(养马的长官)。被举荐使秦时,已经年过七十,须发皆白,身子佝偻,步履蹒跚。

——冯梦龙《东周列国演义》

2.分析本段主要的手法

①语言描写;②正侧面相结合。

问题探究

3.品味佚之狐劝说郑伯的语言艺术。

①“国危矣”,“危”字表现了佚之狐对国运准确清醒的判断;“矣”字为句末语气助词,加强了郑国危在旦夕的语气;此乃直言相劝。

②“若使烛之武见秦君,师必退”,采用了“若……必……”的句式,从假设角度进言郑伯,为郑伯出谋划策,帮助郑国解除危机;一个“必”字,体现了佚之狐的信心和对烛之武才能的信任。

问题探究

问题探究

5.品味郑伯劝说烛之武的语言艺术。

②其次,“恭维”。一个“求”字,郑伯身为国君,却能放下身份,难能可贵;同时,较自然地向烛之武传达:“国难当头,拯救国家的重任非你莫属。”其谦卑、恭维之态,可见一斑。

①首先,“自责”。“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也”,用判断句诚恳地表明了态度,检讨过失,借此感染烛之武。从称谓看,用“吾”“寡人(谦称)”称呼自己,放下身段;用“子(古代对男子的尊称)”称呼烛之武,表达了敬重之意。

③最后,“提醒”。“然郑亡,子亦有不利焉。”巧用转折关系复句,提醒烛之武,“郑亡对你也有危害”。一个“然”字,自然转换话题,急切委婉,绵里藏针,向烛之武传达出个人利益与国家息息相关、唇亡齿寒的道理。

问题探究

文本研读

如何“退”

文本研读

第三段

夜缒而出。见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以(之)烦执事。

夜:名作状。在夜里;当夜。

亡:使…灭亡。 使动用法。而:表顺承

而:表修饰

执事:办事的官吏,对对方的敬称

既:已经

有益于君:于君有益,状语后置句。

文本研读

第三段译文

夜缒而出。见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以(之)烦执事。

当晚,烛之武用绳子从城上吊下去,见到了秦伯,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。如果灭掉郑国对您有什么好处,那就冒昧地拿(亡郑这件事)烦劳您。

缒者,用绳索拴住人或物从上往下送。这样的出城方式呼应前文“国危矣”,郑国危在旦夕。

表现出烛之武的勇敢无畏

烛之武为什么一见到秦伯就说“郑既知亡矣?

烛之武采用了欲扬先抑的办法。一开始,烛之武使秦伯认为烛之武是完全站在秦国立场上。这就引起秦伯对烛之武的好感,愿意听烛之武把话讲完,这就为进一步说服秦伯提供了可能性。

问题探究

第三段

越国以鄙远,君知其难也;焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

鄙:把…当作(边邑)。名词的意动用法。

焉:哪里,怎么。

以(之)为;东道主:东方道路上的主人。现泛指主人。

行李:出使的人,使者。现指外出的人携带的随身物品。之:主谓之间。

共:同“供”。乏困:缺少的(东西)。形→名

越:越过。

其:这件事

厚:形→动,增强

薄:削弱

文本研读

以:来,连词,表目的,“来”。陪:增加。

第三段译文

越过晋国把远方的郑国作秦国的东部边境,您知道是很难的,(您)怎么用灭掉郑国来给邻国(晋国)增加土地呢?邻邦的国力雄厚了,您的国力也就相对削弱了。假如放弃灭郑的打算,而让郑国作为您秦国东方道路上的主人,秦国的使者往来,郑国可以随时供给他们所缺乏的东西,对您秦国来说,也没有什么害处。

文本研读

越国以鄙远,君知其难也;焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

第三段

文本研读

且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

朝济而夕设版焉:济,渡河。设版,指筑墙。版,筑土墙用的夹板(借代) 。

君尝为晋君赐矣:曾经给予晋君恩惠(指秦穆公曾派兵护送晋君回国)。尝,曾经。为,给予。赐,恩惠。

之:主谓之间。

而:表顺承。

第三段译文

文本研读

且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

况且,您曾经对晋惠公有恩惠,他也曾答应把焦、瑕两城割让给您,然而,他早上渡河归晋,晚上就筑城拒秦,这是您知道的。

第三段

文本研读

夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

既东封郑:已经在东边让郑国成为晋国的边界。

东:在东边。封:疆界,使……成为疆界。

肆:延伸,扩张。

何厌之有:有何厌,“之”,宾语前置的标志。“厌”,满足。

唯:句首语气词,表示希望。

阙:侵损,削减。

焉:从哪里。

以:表目的,来。

图:考虑。

第三段译文

文本研读

夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

晋国有什么满足的呢?现在它已经在东边让郑国成为晋国的边界,又想扩张西部的疆界,如果不侵损秦国,晋国将从哪里得到他们所企求的土地呢?使秦国受损而让晋国受益,您还是好好掂量掂量吧!”

烛之武的言辞技术

灭亡郑国,秦国获益多还是对晋国获益多?

晋国壮大后对秦国是好事还是坏事?

保住郑国对秦国有好处还是对晋国有好处?

晋国以前对秦国是好是坏?

晋国到底是秦国的队友还是对手?

灵魂拷问五连

亡郑无益 舍郑无害

晋过去无信 晋将来无厌

文本研读

“退”的结果如何?

秦伯高兴了,就与郑国签订了盟约。并派杞子、逢孙、杨孙帮郑国守卫,就率军回国。

秦伯说,与郑人盟,使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还 。

说:通“悦”,高兴。

盟:结盟。

戍:守卫。

乃:于是。

第三段译文

文本研读

亡郑利( )

舍郑利( )

晋

秦

何去何从?

与郑盟

“天下熙熙,皆为利来;

天下攘攘,皆为利往”

——司马迁

子犯请击之。公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

微:假如没有。夫人:那人。

因:依靠

之:指秦军。

而:表转折。敝:损害

与:结交,亲附

知:同“智”

其:表商量语气,还是。

去:离开。

易:交换

及:达到

第四段

文本研读

子犯请击之。公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

子犯请求晋侯下令攻击秦军。晋侯说:“不行。假如没有那人的支持,我就不会有今天。依靠了别人的力量却又去损害他,这是不仁义的;失掉自己的同盟国,这是不明智的;以混乱代替联合一致,这是不勇武的。我们还是回去吧。”这样晋军也撤离了郑国。

晋师撤离郑国理由:

第四段

文本研读

“因人之力而敝之,不仁”

(背信弃义)

“失其所与,不知”(化友为敌)

“以乱易整,不武”(没有武德)

根本:于晋无利

烛之武退秦师之后?

烛之武说退秦师后,动摇秦晋联盟。两年后秦攻打郑国,郑早做准备,秦无功而返。在回师的路上,晋国对其进行了伏击,秦军大败,秦将被俘获,这就是历史上有名的“崤(xiáo)之战”。

文本研读

在“退”中分析人物形象

你最欣赏的是哪一个人物,理由是什么

文本研读

分析文中的人物形象。

秦穆公

佚之狐

郑 伯

烛之武

晋文公

分析文中的人物形象。

“若使烛之武见秦军,师必退。”

文本研读

佚之狐

充满信心,对未来局势的精准预判

知人善任

置身事外、保全自身的狡黠

一只“老狐狸”

郑 伯

郑 伯

分析文中的人物形象。

文本研读

“公从之”

从谏如流

“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。”

屈尊自责,放低姿态,使用敬辞,态度诚恳

“然郑亡,子亦有不利焉!”

软中有硬,语带机锋

烛之武

以国家利益为重,深明大义——志士

知难而上——勇士

不卑不亢,机智善辩——辩士

分析文中的人物形象。

烛之武

文本研读

善于决策,善谋利益。

秦穆公

“不仁不智不武”的“不战之论”。

头脑清醒,随机应变。

从秦国的利益角度来考虑问题,听取了烛之武的建议。

文本研读

分析文中的人物形象

秦穆公

晋文公

素材积累

主题一:口才与智慧

烛之武以其三寸不烂之舌,解郑国之危。夜缒而出,见秦伯,寥寥数语,析利弊,陈利害。他言晋之无厌,晓秦之利害,使秦伯悦而盟郑。此等口才,非徒逞口舌之利,实乃智慧之彰显。古有纵横家张仪,凭其如簧巧舌,穿梭于诸侯之间,或连横破纵,或远交近攻,以言辞左右天下局势。烛之武亦复如是,以智驭言,以言成事,于困厄之中,扭转乾坤,其智慧与口才,如利刃出鞘,锋芒毕露,令人叹服。

素材积累

主题二:爱国情怀

烛之武垂垂老矣,然当郑伯以国之危亡相托时,他毅然受命。不计个人得失,不顾年事已高,只身赴秦营。其心所系,唯郑国之安危耳。此爱国之情,可昭日月。如岳飞精忠报国,矢志抗金,虽遭奸佞陷害,犹不改初心。烛之武本可安享晚年,却为了国家,临危不惧,深入虎穴。在他心中,国之存灭高于一切,个人荣辱不过沧海一粟。正是这种深沉炽热的爱国情怀,驱使他在历史的舞台上,上演了一出力挽狂澜的壮剧。

素材积累

主题三:危难中的转机

郑国于晋、秦两国兵锋之下,岌岌可危,似已穷途末路。然烛之武的出现,成为了转机。他以一人之力,说退秦师,化干戈为玉帛。恰似赤壁之战,东吴面对曹操百万雄师,看似必败无疑。但诸葛亮舌战群儒,联吴抗曹,周瑜巧用东风,火烧赤壁,终使东吴转危为安。世间之事,虽多有困厄,然只要有智者挺身而出,善抓机遇,便能在绝境中觅得生机,使阴霾散去,曙光重现。

素材积累

主题四:个人价值与机遇(对比素材:姜子牙与赵括)

烛之武一生默默无闻,至暮年方得机遇一展才华,实现个人价值。他久被埋没,却未自怨自艾,一旦机遇来临,便如潜龙出渊。姜子牙垂钓渭水,古稀之年才遇文王,自此辅佐武王伐纣,建立奇功。他们皆能于漫长等待中积蓄力量,待时而后动。反之,赵括虽熟读兵书,然无实战经验,空有纸上谈兵之能。当机遇降临时,他不能把握,致长平之败。可见,个人价值的实现,机遇固然重要,然自身实力与准备亦不可或缺,唯有二者兼备,方能在历史长河中熠熠生辉。

素材积累

主题五:外交策略

烛之武的外交策略堪称精妙。他深知秦晋貌合神离,以晋之野心为突破口,离间秦晋联盟。不卑不亢,侃侃而谈,既陈述郑国之困境,又剖析秦之利益所在。此与战国时苏秦的合纵之策、范雎的远交近攻有异曲同工之妙。苏秦合纵六国以抗秦,使秦不敢出函谷关十五年;范雎远交齐、楚,近攻韩、赵、魏,为秦扩张奠定基础。烛之武在秦晋郑的复杂关系中,巧妙周旋,以言辞为剑,以智慧为盾,制定出最适合郑国的外交策略,为郑国赢得了生存空间,其外交智慧,足为后世楷模。

成语积累

秦晋之好:春秋时,秦晋两国不止一代互相婚嫁。今泛指两家联姻。

贪得无厌:贪心永远没有满足的时候。

胜之不武:以强凌弱,即使赢了也不光彩。比喻以大欺小。

春秋笔法:寓褒贬于曲折的文笔中,不直接表明自己态度。

语言建构与运用:

掌握文章中出现的古汉语常识,注意多义词在不同语境中的不同意义和用法。

思维发展与提升:

了解烛之武善于利用矛盾,采取分化瓦解的说服方法,认识烛之武机智善辩的外交才能。

审美鉴赏与创造:

学习本文说理语言,以及起伏跌宕、生动活泼的情节,品味文本之美。

文化传承与理解:

正确认识烛之武在国家危难之际,临危受命,不避险阻,只身说服秦君,维护国家安全的爱国主义精神。

教学目标

观看“中国外交天团”名场面

情景导入

孙子兵法有言:“不战而屈人之兵,乃为上策。”此意即无需交战便能使敌人投降,乃军事策略之极致。刘勰在《文心雕龙》中阐述:“一语九驳,胜过九鼎之珍贵。三寸之舌,胜过百万雄师。”口才之力,真能与百万大军相匹敌吗?

今日,我们共同研读课文《烛之武退秦师》,一探郑国大夫烛之武如何运用其卓越口才,说服秦、晋两国退兵。

左丘明,姓丘,名明,鲁国都君庄(今山东省肥城市石横镇东衡鱼村)人。春秋末期史学家、文学家、思想家、散文家、军事家。

左丘失明,厥有《国语》——司马迁

二、作家作品

继承父位,担任鲁国太史,推荐孔子位国相,撰写《左传》(又称《左氏春秋》)和《国语》,生动记录西周和春秋时期的重要史事,详细保存了具有很高价值的原始资料,成为中国传统史学的创始人和开山鼻祖,尊为“百家文字之宗、万世古文之祖”。

左丘明

(前502年~前422年)

《左传》是《春秋左氏传》的简称,它是我国第一部叙事详细的 编年体著作。

《左传》以《春秋》的记事为纲,以时间先后为序,详细地记录了春秋时期各国内政外交等大小事情。

左丘明的《春秋左氏传》、公羊高的《春秋公羊传》和谷梁赤的《春秋谷梁传》并称为《春秋三传》,并成为儒家经典的重要组成部分。

二、作家作品

只记录某一时期或某一朝代的历史。史书体裁。如《汉书》等。

史书的类别:

三、常识积累

按年代(年月日)编写的史书体裁。如《春秋》、《左传》、《资治通鉴》(最大的编年体史书)等。

以记叙人物活动的史书体裁。如《史记》、《三国志》等。

以国家为单位编写的史书体裁。如《国语》、《战国策》等。

《春秋》第一部编年体史书

《左传》第一部叙事详细的编年体史书

《国语》第一部国别体史书

《史记》第一部纪传体史书

《汉书》第一部断代体史书

编年体:

国别体:

纪传体:

断代体:

史书的类别:

三、常识积累

连贯地记叙各个时代的史实的史书。如《史记》等。

以事件为主线,将有关专题材料集中在一起的史书体例。

《史记》是我国第一部纪传体通史。

《通鉴纪事本末》是我国第一部纪事本末体史书。

通 史:

纪事本末体:

古代爵位制度。

周代有公、侯、伯、子、男五种爵位,反映诸侯地位权利差异,爵即爵位、爵号,是古代皇帝对贵戚功臣的封赐。

自称、尊称、敬称、谦称。

三、常识积累

臣,官吏对皇帝上书或说话时的自称。

子,古代对男子的尊称。

执事,指的是办事的官吏,是对对方的敬称。

寡人,诸侯王、国君的谦称,意为“寡德之人”。

秦、晋围郑发生在公元前 630 年(僖公三十年)。导致事情发生的原因有两点。

四、故事背景

其一,郑国曾二次得罪过晋国。1、晋文公当年逃亡跑过郑国时,郑国没有以礼相待。2、是公元前 632 年时晋、楚之战中,郑国出兵助楚国,结果城濮之战以楚国失败告终。后郑国虽然即派人出使晋国,与晋结好,郑伯甚至与晋侯“盟于衡雍”,但最终没有感化晋国。

其二,晋秦两国联合围攻郑国,是因为晋秦都要争夺霸权,均需要向外扩张,晋国发动对郑国的战争,自然要寻找这样得力的伙伴,秦晋历史上关系一直很好,所以秦晋联合也就必然了。

春秋时代,晋国统治集团内部发生斗争,公子重耳被迫流亡,历经卫国、齐国、曹国、宋国、郑国、楚国、秦国等诸侯国。重耳在各国遭遇不尽相同。齐国是以厚礼相待,而在经过郑国时,郑国大夫叔瞻劝郑君说如果不能厚待重耳,就要把他杀了。重耳到了楚国,受到优厚的招待,并许诺楚王,有朝一日两国交战先退避九十里。后来秦穆公出于政治投机,派人把重耳请到秦国,并把女儿嫁给重耳,秦晋结下姻亲关系,这就是历史上的秦晋之好。今天两家要联姻,还说欲结秦晋,当由此而出。再后来,秦穆公派兵把重耳护送回国当了国君,就是晋文公。

秦晋之好

四、故事背景

古代爵位制度。

周代有公、侯、伯、子、男五种爵位,爵即爵位、爵号,是古代皇帝对贵戚功臣的封赐,后代爵称和爵位制度往往因时而异。

自称、尊称、敬称、谦称。

三、常识积累

臣,官吏对皇帝上书或说话时的自称。

子,古代对男子的尊称。

执事,指的是办事的官吏,是对对方的敬称。

寡人,诸侯王、国君的谦称,意为“寡德之人”。

烛之武:

(动词使动用法,使......撤退)

(对象,秦国的军队)

五、解读题目

(人物,烛表示地名,以邑(分封地)为氏。“烛地,名叫武的人”

“退”:

秦师:

订

正

字

音

无能为( )也矣

共( )其乏困

秦伯说( ),与郑人盟

夫( )晋,何厌之有

微夫( )人之力不及此

wéi

fú

gōng

yuè

fú

秦军氾( )南

若不阙( )秦

夜缒( )而出

失其所与,不知( )

使杞( )子、逢( )孙戍之

zhì

qǐ

páng

六、整体感知

fán

quē

zhuì

烛之武退秦师

为什么“退”

谁去“退”

如何“退”

“退“的结果如何

文本研读

为什么“退”

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军(于)函陵,秦军(于)汜南。

晋侯、秦伯:晋文公、秦穆公。

于:对

以:因为。

贰于楚:贰,从属二主。数→动,于楚贰,状语后置。

军:驻扎。名词→动词

文本研读

第一段

无礼于晋:于晋无礼,状语后置。

晋文公、秦穆公联合围攻郑国,因为郑国曾对晋文公无礼,并且在与晋国结盟的情况下又与楚国结盟。晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在汜南。

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军汜南。

古语云:十则围之,五则攻之“,用”围“字暗示秦晋联军有十倍于郑的兵力,实力悬殊,渲染楚兵临城下的紧张氛围。

同时,“围”字表明郑国国土面积狭小,国力有限,。所以正面与秦晋两国对抗无异于以卵击石。

文本研读

能不能把“围”换成“袭”或者“攻”呢?

秦晋围郑,国势危急

郑国的危机迫在眉睫!

文本研读

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军汜南。

表面上:

1.以其无礼于晋。晋文公逃亡时郑国没有以应有的礼遇接待他。

文本研读

秦晋围郑的原因是什么?有什么作用?

实质上:秦晋向外扩展

2.郑贰于楚。“郑楚结盟”,晋楚城濮之战中,郑国曾出兵帮助楚国,结果楚国大败,郑国感到形势不妙,马上派人出使晋国,与晋结好。

为什么秦国也要去围郑?

文本研读

原因

“秦晋之好”

秦的扩张野心

为秦师撤退埋下伏笔

无直接的利益冲突

秦晋之好

文本研读

谁去“退”

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。

师:军队。

若:如果。使:派遣

“言于郑伯”:“于郑伯言”,状语后置句

文本研读

第二段

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。

佚之狐对郑伯说:“郑国处于危险之中,如果能派烛之武去见秦伯,一定能说服他们撤军。”郑伯同意了。

侧面描写,佚之狐慧眼识人,“必”字表现出佚之狐对烛之武的了解与信任,侧面衬托出烛之武的外交才能。

文本研读

第二段译文

烛之武登场

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

之:助词,主谓之间,取消句子的独立性,不译。

无能为也已:不能干什么了。为:动词,做。已,同“矣”

子:古代对男子的尊称。

是寡人之过也:是,代词,这。过,过错。

然:然而,但是

辞:推辞

犹:尚且

许之:(烛之武)答应这件事

文本研读

第二段

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

烛之武推辞说:“我年轻时,尚且不如别人;现在老了,做不成什么了。”郑文公说:“我早先没有重用您,现在危急之中求您,这是我的过错。然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了。

辞曰:“臣之壮……也已。”进一步刻画烛之武的形象,是一位满腹才华,却未能被重用的大臣,人物形象更鲜活。

公曰:“……”许之。郑伯首先自责,体现了明君风范,然后以国家利益、形势与个人利益的透彻分析感动了烛之武,可谓善于做思想工作;烛之武最终应允,决定以国家利益为重,只身去见秦伯,体现了他深明大义的一面。

文本研读

第二段译文

1.烛之武一开始为什么没有答应?

烛之武,考城人,三朝老臣,但始终得不到升官,在郑国一直担任“圉正”(养马的长官)。被举荐使秦时,已经年过七十,须发皆白,身子佝偻,步履蹒跚。

——冯梦龙《东周列国演义》

2.分析本段主要的手法

①语言描写;②正侧面相结合。

问题探究

3.品味佚之狐劝说郑伯的语言艺术。

①“国危矣”,“危”字表现了佚之狐对国运准确清醒的判断;“矣”字为句末语气助词,加强了郑国危在旦夕的语气;此乃直言相劝。

②“若使烛之武见秦君,师必退”,采用了“若……必……”的句式,从假设角度进言郑伯,为郑伯出谋划策,帮助郑国解除危机;一个“必”字,体现了佚之狐的信心和对烛之武才能的信任。

问题探究

问题探究

5.品味郑伯劝说烛之武的语言艺术。

②其次,“恭维”。一个“求”字,郑伯身为国君,却能放下身份,难能可贵;同时,较自然地向烛之武传达:“国难当头,拯救国家的重任非你莫属。”其谦卑、恭维之态,可见一斑。

①首先,“自责”。“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也”,用判断句诚恳地表明了态度,检讨过失,借此感染烛之武。从称谓看,用“吾”“寡人(谦称)”称呼自己,放下身段;用“子(古代对男子的尊称)”称呼烛之武,表达了敬重之意。

③最后,“提醒”。“然郑亡,子亦有不利焉。”巧用转折关系复句,提醒烛之武,“郑亡对你也有危害”。一个“然”字,自然转换话题,急切委婉,绵里藏针,向烛之武传达出个人利益与国家息息相关、唇亡齿寒的道理。

问题探究

文本研读

如何“退”

文本研读

第三段

夜缒而出。见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以(之)烦执事。

夜:名作状。在夜里;当夜。

亡:使…灭亡。 使动用法。而:表顺承

而:表修饰

执事:办事的官吏,对对方的敬称

既:已经

有益于君:于君有益,状语后置句。

文本研读

第三段译文

夜缒而出。见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以(之)烦执事。

当晚,烛之武用绳子从城上吊下去,见到了秦伯,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。如果灭掉郑国对您有什么好处,那就冒昧地拿(亡郑这件事)烦劳您。

缒者,用绳索拴住人或物从上往下送。这样的出城方式呼应前文“国危矣”,郑国危在旦夕。

表现出烛之武的勇敢无畏

烛之武为什么一见到秦伯就说“郑既知亡矣?

烛之武采用了欲扬先抑的办法。一开始,烛之武使秦伯认为烛之武是完全站在秦国立场上。这就引起秦伯对烛之武的好感,愿意听烛之武把话讲完,这就为进一步说服秦伯提供了可能性。

问题探究

第三段

越国以鄙远,君知其难也;焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

鄙:把…当作(边邑)。名词的意动用法。

焉:哪里,怎么。

以(之)为;东道主:东方道路上的主人。现泛指主人。

行李:出使的人,使者。现指外出的人携带的随身物品。之:主谓之间。

共:同“供”。乏困:缺少的(东西)。形→名

越:越过。

其:这件事

厚:形→动,增强

薄:削弱

文本研读

以:来,连词,表目的,“来”。陪:增加。

第三段译文

越过晋国把远方的郑国作秦国的东部边境,您知道是很难的,(您)怎么用灭掉郑国来给邻国(晋国)增加土地呢?邻邦的国力雄厚了,您的国力也就相对削弱了。假如放弃灭郑的打算,而让郑国作为您秦国东方道路上的主人,秦国的使者往来,郑国可以随时供给他们所缺乏的东西,对您秦国来说,也没有什么害处。

文本研读

越国以鄙远,君知其难也;焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

第三段

文本研读

且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

朝济而夕设版焉:济,渡河。设版,指筑墙。版,筑土墙用的夹板(借代) 。

君尝为晋君赐矣:曾经给予晋君恩惠(指秦穆公曾派兵护送晋君回国)。尝,曾经。为,给予。赐,恩惠。

之:主谓之间。

而:表顺承。

第三段译文

文本研读

且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

况且,您曾经对晋惠公有恩惠,他也曾答应把焦、瑕两城割让给您,然而,他早上渡河归晋,晚上就筑城拒秦,这是您知道的。

第三段

文本研读

夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

既东封郑:已经在东边让郑国成为晋国的边界。

东:在东边。封:疆界,使……成为疆界。

肆:延伸,扩张。

何厌之有:有何厌,“之”,宾语前置的标志。“厌”,满足。

唯:句首语气词,表示希望。

阙:侵损,削减。

焉:从哪里。

以:表目的,来。

图:考虑。

第三段译文

文本研读

夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

晋国有什么满足的呢?现在它已经在东边让郑国成为晋国的边界,又想扩张西部的疆界,如果不侵损秦国,晋国将从哪里得到他们所企求的土地呢?使秦国受损而让晋国受益,您还是好好掂量掂量吧!”

烛之武的言辞技术

灭亡郑国,秦国获益多还是对晋国获益多?

晋国壮大后对秦国是好事还是坏事?

保住郑国对秦国有好处还是对晋国有好处?

晋国以前对秦国是好是坏?

晋国到底是秦国的队友还是对手?

灵魂拷问五连

亡郑无益 舍郑无害

晋过去无信 晋将来无厌

文本研读

“退”的结果如何?

秦伯高兴了,就与郑国签订了盟约。并派杞子、逢孙、杨孙帮郑国守卫,就率军回国。

秦伯说,与郑人盟,使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还 。

说:通“悦”,高兴。

盟:结盟。

戍:守卫。

乃:于是。

第三段译文

文本研读

亡郑利( )

舍郑利( )

晋

秦

何去何从?

与郑盟

“天下熙熙,皆为利来;

天下攘攘,皆为利往”

——司马迁

子犯请击之。公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

微:假如没有。夫人:那人。

因:依靠

之:指秦军。

而:表转折。敝:损害

与:结交,亲附

知:同“智”

其:表商量语气,还是。

去:离开。

易:交换

及:达到

第四段

文本研读

子犯请击之。公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

子犯请求晋侯下令攻击秦军。晋侯说:“不行。假如没有那人的支持,我就不会有今天。依靠了别人的力量却又去损害他,这是不仁义的;失掉自己的同盟国,这是不明智的;以混乱代替联合一致,这是不勇武的。我们还是回去吧。”这样晋军也撤离了郑国。

晋师撤离郑国理由:

第四段

文本研读

“因人之力而敝之,不仁”

(背信弃义)

“失其所与,不知”(化友为敌)

“以乱易整,不武”(没有武德)

根本:于晋无利

烛之武退秦师之后?

烛之武说退秦师后,动摇秦晋联盟。两年后秦攻打郑国,郑早做准备,秦无功而返。在回师的路上,晋国对其进行了伏击,秦军大败,秦将被俘获,这就是历史上有名的“崤(xiáo)之战”。

文本研读

在“退”中分析人物形象

你最欣赏的是哪一个人物,理由是什么

文本研读

分析文中的人物形象。

秦穆公

佚之狐

郑 伯

烛之武

晋文公

分析文中的人物形象。

“若使烛之武见秦军,师必退。”

文本研读

佚之狐

充满信心,对未来局势的精准预判

知人善任

置身事外、保全自身的狡黠

一只“老狐狸”

郑 伯

郑 伯

分析文中的人物形象。

文本研读

“公从之”

从谏如流

“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。”

屈尊自责,放低姿态,使用敬辞,态度诚恳

“然郑亡,子亦有不利焉!”

软中有硬,语带机锋

烛之武

以国家利益为重,深明大义——志士

知难而上——勇士

不卑不亢,机智善辩——辩士

分析文中的人物形象。

烛之武

文本研读

善于决策,善谋利益。

秦穆公

“不仁不智不武”的“不战之论”。

头脑清醒,随机应变。

从秦国的利益角度来考虑问题,听取了烛之武的建议。

文本研读

分析文中的人物形象

秦穆公

晋文公

素材积累

主题一:口才与智慧

烛之武以其三寸不烂之舌,解郑国之危。夜缒而出,见秦伯,寥寥数语,析利弊,陈利害。他言晋之无厌,晓秦之利害,使秦伯悦而盟郑。此等口才,非徒逞口舌之利,实乃智慧之彰显。古有纵横家张仪,凭其如簧巧舌,穿梭于诸侯之间,或连横破纵,或远交近攻,以言辞左右天下局势。烛之武亦复如是,以智驭言,以言成事,于困厄之中,扭转乾坤,其智慧与口才,如利刃出鞘,锋芒毕露,令人叹服。

素材积累

主题二:爱国情怀

烛之武垂垂老矣,然当郑伯以国之危亡相托时,他毅然受命。不计个人得失,不顾年事已高,只身赴秦营。其心所系,唯郑国之安危耳。此爱国之情,可昭日月。如岳飞精忠报国,矢志抗金,虽遭奸佞陷害,犹不改初心。烛之武本可安享晚年,却为了国家,临危不惧,深入虎穴。在他心中,国之存灭高于一切,个人荣辱不过沧海一粟。正是这种深沉炽热的爱国情怀,驱使他在历史的舞台上,上演了一出力挽狂澜的壮剧。

素材积累

主题三:危难中的转机

郑国于晋、秦两国兵锋之下,岌岌可危,似已穷途末路。然烛之武的出现,成为了转机。他以一人之力,说退秦师,化干戈为玉帛。恰似赤壁之战,东吴面对曹操百万雄师,看似必败无疑。但诸葛亮舌战群儒,联吴抗曹,周瑜巧用东风,火烧赤壁,终使东吴转危为安。世间之事,虽多有困厄,然只要有智者挺身而出,善抓机遇,便能在绝境中觅得生机,使阴霾散去,曙光重现。

素材积累

主题四:个人价值与机遇(对比素材:姜子牙与赵括)

烛之武一生默默无闻,至暮年方得机遇一展才华,实现个人价值。他久被埋没,却未自怨自艾,一旦机遇来临,便如潜龙出渊。姜子牙垂钓渭水,古稀之年才遇文王,自此辅佐武王伐纣,建立奇功。他们皆能于漫长等待中积蓄力量,待时而后动。反之,赵括虽熟读兵书,然无实战经验,空有纸上谈兵之能。当机遇降临时,他不能把握,致长平之败。可见,个人价值的实现,机遇固然重要,然自身实力与准备亦不可或缺,唯有二者兼备,方能在历史长河中熠熠生辉。

素材积累

主题五:外交策略

烛之武的外交策略堪称精妙。他深知秦晋貌合神离,以晋之野心为突破口,离间秦晋联盟。不卑不亢,侃侃而谈,既陈述郑国之困境,又剖析秦之利益所在。此与战国时苏秦的合纵之策、范雎的远交近攻有异曲同工之妙。苏秦合纵六国以抗秦,使秦不敢出函谷关十五年;范雎远交齐、楚,近攻韩、赵、魏,为秦扩张奠定基础。烛之武在秦晋郑的复杂关系中,巧妙周旋,以言辞为剑,以智慧为盾,制定出最适合郑国的外交策略,为郑国赢得了生存空间,其外交智慧,足为后世楷模。

成语积累

秦晋之好:春秋时,秦晋两国不止一代互相婚嫁。今泛指两家联姻。

贪得无厌:贪心永远没有满足的时候。

胜之不武:以强凌弱,即使赢了也不光彩。比喻以大欺小。

春秋笔法:寓褒贬于曲折的文笔中,不直接表明自己态度。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])