2025届安徽省池州市重点中学高三上学期期末联考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025届安徽省池州市重点中学高三上学期期末联考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 258.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-20 23:55:43 | ||

图片预览

文档简介

安徽省池州市重点中学2025届高三年级第一学期历史期末联考

历史试题

一、选择题:本大题共15题,每题3分,共计45分。在每小题列出的四个选项中,只有一项最符合题目要求。

1.战国时期,中原地区的许多典章制度、哲学思想、语言文字等逐渐传向周边各民族,并为他们所吸收。在这一过程中,周边文化也逐渐传入中原地区。如南方苗蛮集团的神祇-女娲、盘古等,被中原地区所吸收,逐渐成为中华民族共同的祖先。这一现象()

A.促进了华夏认同B.体现了民族隔阂C.推动了文化传承D.反映了统一趋势

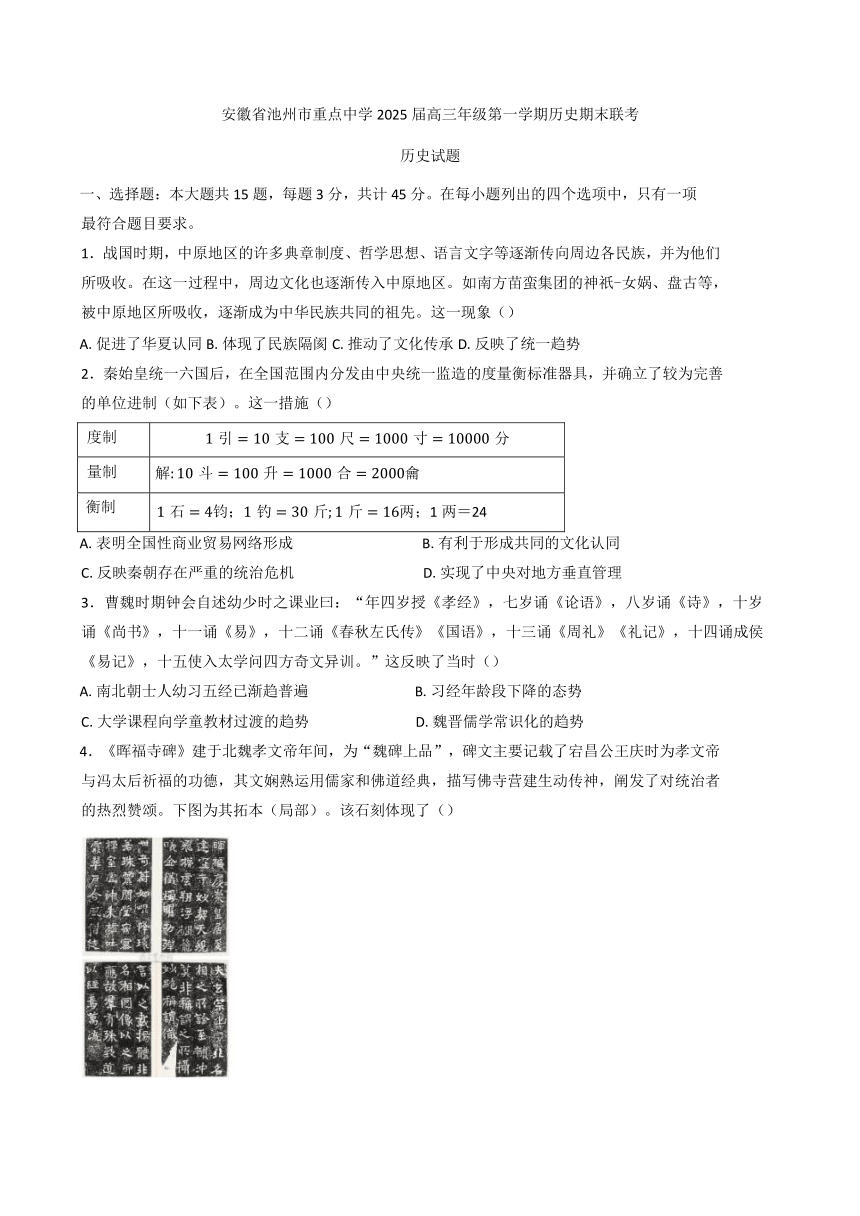

2.秦始皇统一六国后,在全国范围内分发由中央统一监造的度量衡标准器具,并确立了较为完善的单位进制(如下表)。这一措施()

度制

量制 龠

衡制 钧;两;1两=24

A.表明全国性商业贸易网络形成 B.有利于形成共同的文化认同

C.反映秦朝存在严重的统治危机 D.实现了中央对地方垂直管理

3.曹魏时期钟会自述幼少时之课业曰:“年四岁授《孝经》,七岁诵《论语》,八岁诵《诗》,十岁诵《尚书》,十一诵《易》,十二诵《春秋左氏传》《国语》,十三诵《周礼》《礼记》,十四诵成侯《易记》,十五使入太学问四方奇文异训。”这反映了当时()

A.南北朝士人幼习五经已渐趋普遍 B.习经年龄段下降的态势

C.大学课程向学童教材过渡的趋势 D.魏晋儒学常识化的趋势

4.《晖福寺碑》建于北魏孝文帝年间,为“魏碑上品”,碑文主要记载了宕昌公王庆时为孝文帝与冯太后祈福的功德,其文娴熟运用儒家和佛道经典,描写佛寺营建生动传神,阐发了对统治者的热烈赞颂。下图为其拓本(局部)。该石刻体现了()

A.北魏书法艺术吸纳六朝元素 B.史料价值与艺术审美的结合

C.佛教逐渐吸收了儒道的思想 D.神权与王权结合的统治特点

5.《唐律》规定,官员将其监管的财物用于买卖,会受到不同程度的刑罚。官方对此解释说,“以威若力强买物,虽当价,犹笞五十”“即借衣服、器玩之属,经三十日不还者,坐赃论、罪止徒一年”。这表明《唐律》

A.具有轻罪重罚特征B.重视防范腐败风险

C.重视保护私有财物D.遵循以礼入法原则

6.宋以前,小学教育的内容以识字为主,宋代增加了诗赋文史、伦理政治等内容,并配有与之相适应的教材。北宋《京兆府小学规》有载:“每日抽签问所听经义三道,念书一二百字,学书十行,吟五七言古律诗一首,三日试赋一首(或四韵),看赋一道,看史传三五纸(内记故事三条)。”宋代小学学习内容的增加得益于()

A.理学受到官方推崇B.中央集权的加强

C.地方官学开始设立D.印刷技术的发展

7.1919年,博斯年罗家伦等人在北京大学创办《新潮》杂志。罗家伦在创刊号里写道,“现在的革命不是以前的革命了!以前的革命是法国式的革命......这次的革命是民主战胜君主主义的革命,是平民战胜军阀的革命,是劳动者战胜资本家的革命。”这表明当时()

A.民主共和观念深入人心B.马克思主义成为主流思想

C.军阀割据阻碍国家发展D.知识界受到十月革命影响

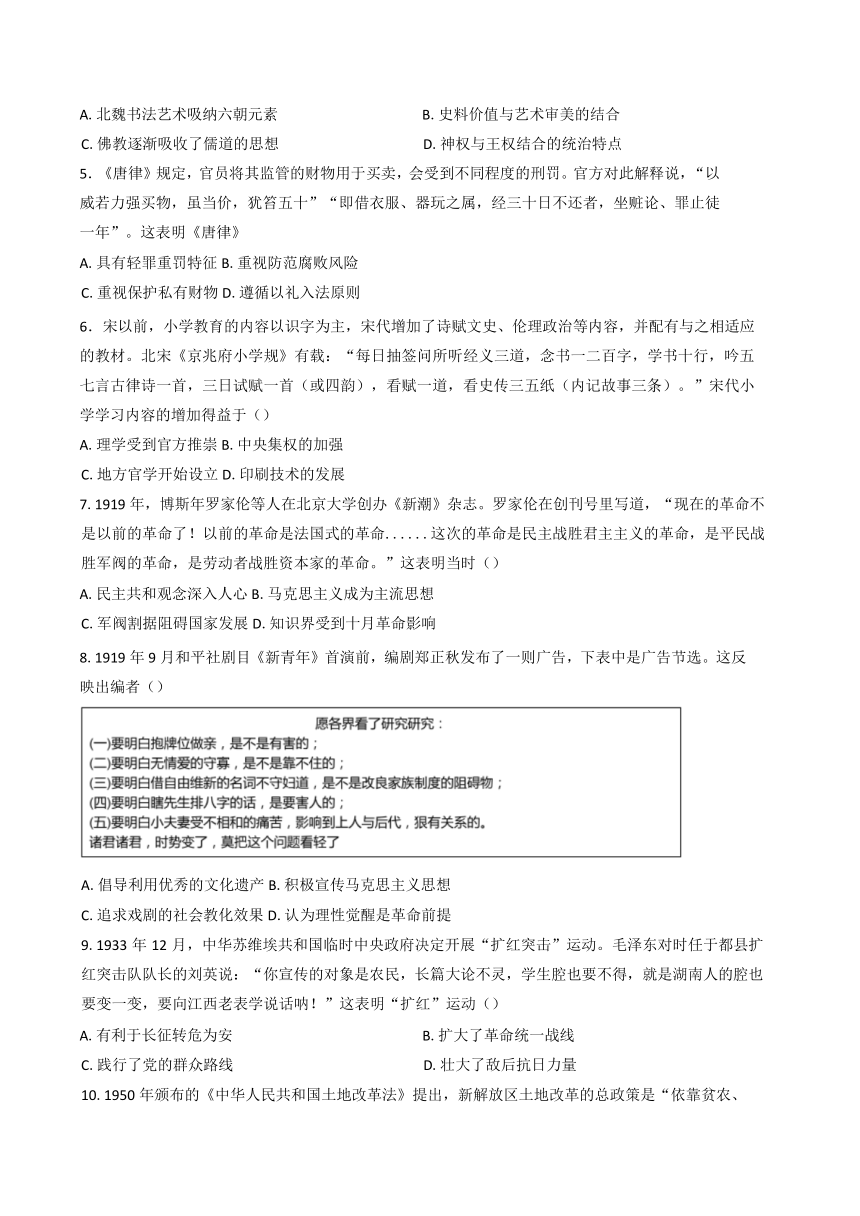

8.1919年9月和平社剧目《新青年》首演前,编剧郑正秋发布了一则广告,下表中是广告节选。这反映出编者()

A.倡导利用优秀的文化遗产B.积极宣传马克思主义思想

C.追求戏剧的社会教化效果D.认为理性觉醒是革命前提

9.1933年12月,中华苏维埃共和国临时中央政府决定开展“扩红突击”运动。毛泽东对时任于都县扩红突击队队长的刘英说:“你宣传的对象是农民,长篇大论不灵,学生腔也要不得,就是湖南人的腔也要变一变,要向江西老表学说话呐!”这表明“扩红”运动()

A.有利于长征转危为安 B.扩大了革命统一战线

C.践行了党的群众路线 D.壮大了敌后抗日力量

10.1950年颁布的《中华人民共和国土地改革法》提出,新解放区土地改革的总政策是“依靠贫农、雇农,团结中农,中立富农,有步骤地有分别地消灭封建剥削制度,发展农业生产”。这一规定()

A.推动了土地所有制性质的转变 B.适应了大规模工业建设的需要

C.沿袭了敌后抗日根据地的政策 D.体现了新民主主义革命的特点

11.波斯帝国大流士一世(公元前550-前486年)从国库中拨付专款,资助埃及、犹太、希腊和埃兰等族群宗教活动和庙宇建设,允许他们继续信奉自己的神祇,还特意保护老对手希腊的宗教。这些措施()

A.旨在借助宗教活动神化王权 B.印证了希腊文化中心的东移

C.对东南亚发展产生重大影响 D.适应了帝国统治的现实需要

12.12世纪初,法王路易六世将其新的定居区上所有的主要庄园管理者职位都租给了商人。这种经营方式()

A.瓦解了封建经济基础B.反映了资本主义萌芽产生C.削弱了贵族政治特权D.有利于社会向多元化发展

13.17世纪,在墨西哥和利马等城市,中国瓷器被当作装饰品摆设在客厅和餐厅里,巴西修道院教堂钟楼上也饰有中国瓷器。在我国东南沿海地区,墨西哥银圆得到了广泛的流通,并一度成为我国通行的银币。这可以用于说明()

A.全球联系加强改变世界格局 B.殖民入侵改变美洲大陆人口结构

C.商品流动推动不同文明互鉴 D.朝贡贸易发展扩大中华文化影响

14.据下表可知,近代英国地方自治体制的发展()

18世纪 治安法官按照地方习俗进行管理,完全不受议会法令的影响

1835年 市政法案规定由领取薪水的行政人员来执行地方政府的工作,并对郡治安法官进行分权

1888年 英国下院通过了《地方政府法》,规定郡议会每年集会四次,居民成为自治主体

1894年 制定颁布了《区、教区、乡议会法》,规定民选议会作为地方权力机关

A.全面继承地方自治传统B.扩大了社区的服务功能C.推动了政治民主化进程D.促进社会保障制度建立15.1939年,埃及作家塔哈·侯赛因发表《埃及文化的前途》一文,他强调古典文化对于埃及的必要性,认为应该把民族的历史、地理、宗教、古典文学等纳入教学内容中。即使是在埃及创办的外国学校,也不例外。塔哈·侯赛因的主张()

A.根本意图是复兴古典文化B.旨在推动埃及的民族复兴

C.反映走上独立道路的自豪D.明确提出了民族自决原则

二、非选择题:本大题共4题,满分55分,16题13分,17题13分、18题16分、19题13分。

16.阅读材料,完成下列要求。

材料河西地区,为匈奴骑兵从漠北南下的要冲。汉武帝即位后,就制定了争夺河西以“断匈奴右臂”的战略。公元前127年,汉朝夺取河南地,大大削弱了匈奴对汉朝政治上的牵制,消除了后顾之忧。匈奴虽然受到了重创,但实力尚存,仍屡屡犯边。公元前121年,汉武帝发动两次河西之战。霍去病等深入大漠,与匈奴展开激战,大获全胜,使匈奴兵力几乎消耗掉了三分之一。匈奴退出河西地区后,汉武帝“置四郡,以通西域,鬲绝南羌、匈奴”,向河西地区徙民实边,进行屯垦,还下诏“减陇西、北地、上郡戍卒之半”。这样,王朝都城与匈奴控制区之间有了一个颇为宽阔的缓冲地带。

-摘编自高一萍《河西之战及其影响》

(1)据材料并结合所学知识,概括汉武帝发动河西之战的原因。

(2)据材料并结合所学知识,分析河西之战对汉朝的积极影响。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一辽朝从开国皇帝太祖耶律阿保机开始,至末代皇帝天祚帝耶律延禧,共有9位皇帝在位,都拥有尊号。结合典籍和碑刻的记载发现,辽朝早期诸帝是举行契丹旧制柴册礼后上尊号的,而景宗以后诸帝是依汉制即位时便上尊号的。

辽朝皇帝一年之中按照季节的变化,四季各有捺钵之地,其与北、南臣僚商议处理政务的大政会议只在夏捺钵和冬捺钵期间召开,故多在十一月冬捺钵召开大政会议之时上尊号。辽太祖阿保机在神册元年上尊号,改元,大赦。太宗德光在后晋遣使上尊号时也改元,大赦。世宗举行柴册礼,上尊号改元,大赦。景宗即位上尊号,改元,大赦。

辽朝皇帝在位期间,辽人都称其尊号或者尊号的略称。皇帝死后,辽人称尊号或尊号略称也很常见。圣宗以后的尊号中都有“孝”和“天”字,如“至德广孝昭圣皇帝”、“至德广孝昭圣天辅皇帝”、“圣文神武全功大略神广智聪仁睿孝天祐皇帝”、“仁文睿武元德大和神智圣孝天祚皇帝”等。辽人之所以重视尊号,是因为继承了自匈奴以来古代北方草原行国君主可汗(单于)称号的政治文化传统。

-摘编自肖爱民《辽朝皇帝尊号的特点及辽人重视尊号原因探析》

材料二辽朝国俗柴册礼具有上皇帝尊号的功能。据《辽史》记载,辽朝有七位皇帝在位期间举行过柴册礼,其中太宗朝举行过两次;在这八次柴册礼中,仅世宗通过柴册礼上尊号。查检宋人记述以及辽代石刻文献却发现,辽朝中后期用柴册礼上皇帝尊号已成定制,兴宗、道宗、天祚帝在位期间均有此举。柴册礼主要为辽朝皇帝上汉式尊号,契丹臣僚赞礼、观礼。具体仪式包括有司奉册、读册及皇帝受册等。

-摘编自程麒《辽朝柴册礼上皇帝尊号考论》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括辽朝皇帝尊号的特点及体现的文化内涵。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析辽朝通过柴册礼上皇帝尊号的目的。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一19世纪中叶,德意志还是一个移民迁出地区。这一时期,德意志人口持续增长使越来越多的人无法获得足够的土地,谷物和土豆的产量出现下降。工业化和来自英国的竞争使得德意志工匠的生活变得越来越艰难,在符登堡州,仅仅1840-1847年就有约六分之一的织布工破产。彼时的各邦国之间相互征伐,人民饱受战争离乱之苦,渴望去一个安定的地区生活。然而19世纪90年代后,这一局面开始发生变化,德国的国民财富神话般地增长。1900-1910年的社会净产值增加额达到1870-1880年的近8倍。德国的移民迁入量骤升,逐渐取代了德国的移民迁出潮,成为德国国际移民趋势的主流。

-摘编自周培佩《试论19世纪末德国跨国移民趋势的逆转》等

材料二20世纪40-50年代,联邦德国出现第一波外来移民高潮。这些外来人口基本上都是重回归故里的德国人。这些人能吃苦,劳动意愿强,成了“二战”后联邦德国重建的一股重要力量。20世纪60年代开始,联邦德国经济出现持续飞速发展,有意识地主动从外国引进劳工,来填补普通工人底层职位的空缺。20世纪80年代开始,开始有来自世界各地的难民进入。仅1992年就有43.8万人在德国提出难民申请。难民数量的增加引发国内舆论对所谓“经济难民”滥用避难权的疑虑,针对难民的极右翼暴力事件时有发生。1992年8月发生在东部德国城市罗斯托克一利希滕哈根难民收容点的纵火事件是德国战后最严重的种族排外事件。

-摘编自王涌《“二战”后德国社会的现代性维度》等

(1)据材料一,概括19世纪中叶推动德意志人向海外移民的因素,并结合所学知识,分析19世纪末德国移民趋势逆转的原因。

(2)据材料二,概括二战后(联邦)德国历次移民潮的特征。

(3)据材料二并结合所学知识,分析二战后德国移民潮的影响。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料下图为中国古代历朝儒学地位的变化。

请选取图中某个时段或整体,结合材料提出自己的观点,并加以阐述。(要求:观点具体明确,史论结合,论据充分,表达清晰)

2025届安徽省池州市重点中学高三上学期期末联考历史试题答案

一、选择题

1.C

2.B

3.D

4.B

5.B

6.B

7.D

8.D

9.C

10.D

11.D

12.D

13.C

14.C

15.B

二、非选择题

16.(1)原因:河西地区战略地位重要,是匈奴南下要冲和中原通西域的咽喉;匈奴占据河西,联合羌人威胁西汉;汉朝夺取河南地,消除后顾之忧;汉武帝时国力强盛,有强大骑兵和军事人才;“推恩令” 实施,中央集权加强 。

(2)影响:占据河西走廊,打开通西域道路,切断匈奴与羌人联系,为进攻漠北匈奴创造条件;设立河西四郡,加强管辖,使边民得以休养生息;减少军费开支和百姓负担;减轻匈奴对都城的威胁,巩固西汉统治。

17.(1)特点:皇帝都有尊号;柴册礼后或即位时上尊号;多在冬季上尊号;上尊号时常改元、大赦;辽人重视尊号;圣宗以后尊号含 “孝”“天” 字。

内涵:“孝” 体现对儒家文化的吸收;“天” 表明君权神授,强化统治合法性。

(2)目的:对内强化辽朝皇帝作为各民族共主的身份;对外宣扬政权正统性。

18.(1)因素:人地矛盾突出;粮食产量下降;工业化和英国竞争冲击经济;邦国混战,人民困苦。

原因:德国统一,政治稳定;第二次工业革命推动生产力发展。

(2)特征:40 - 50 年代以回归的德国人为主;60 年代起以外国劳工为主;80 年代起以世界各地难民为主。

(3)影响:初期为德国补充劳动力,利于战后重建和工业化;后期引发排外情绪,激化社会矛盾,加重财政负担。

19. 示例一:

观点:汉朝、宋朝是儒学发展的辉煌时期。

阐述:西汉初国力渐强,董仲舒改造儒学形成新体系,满足汉武帝加强君主专制的需求,汉武帝尊崇儒术,儒学成为主流意识形态。魏晋后佛道挑战儒学正统,北宋中期起儒学复兴,程朱理学影响增大并受官方尊崇,促进儒学进一步发展。

总结:汉、宋统治者推崇和儒学思想家的努力使儒学在这两个时期得到大幅提升。

示例二:

观点:儒学的地位随着时代发展而不断变化。

阐述:春秋战国时,儒学因不适应诸侯变法图强需求未受重视,孔子地位不高。汉朝统治者尊崇儒术,孔子地位提高。隋唐时期孔子被封 “文宣王”,地位与天子平齐。宋明清时期,理学、心学兴起,统治者推崇,孔子和儒学地位进一步提升。

总结:不同时期儒学及其创始人孔子的地位反映了当时政治和经济的发展变化。

历史试题

一、选择题:本大题共15题,每题3分,共计45分。在每小题列出的四个选项中,只有一项最符合题目要求。

1.战国时期,中原地区的许多典章制度、哲学思想、语言文字等逐渐传向周边各民族,并为他们所吸收。在这一过程中,周边文化也逐渐传入中原地区。如南方苗蛮集团的神祇-女娲、盘古等,被中原地区所吸收,逐渐成为中华民族共同的祖先。这一现象()

A.促进了华夏认同B.体现了民族隔阂C.推动了文化传承D.反映了统一趋势

2.秦始皇统一六国后,在全国范围内分发由中央统一监造的度量衡标准器具,并确立了较为完善的单位进制(如下表)。这一措施()

度制

量制 龠

衡制 钧;两;1两=24

A.表明全国性商业贸易网络形成 B.有利于形成共同的文化认同

C.反映秦朝存在严重的统治危机 D.实现了中央对地方垂直管理

3.曹魏时期钟会自述幼少时之课业曰:“年四岁授《孝经》,七岁诵《论语》,八岁诵《诗》,十岁诵《尚书》,十一诵《易》,十二诵《春秋左氏传》《国语》,十三诵《周礼》《礼记》,十四诵成侯《易记》,十五使入太学问四方奇文异训。”这反映了当时()

A.南北朝士人幼习五经已渐趋普遍 B.习经年龄段下降的态势

C.大学课程向学童教材过渡的趋势 D.魏晋儒学常识化的趋势

4.《晖福寺碑》建于北魏孝文帝年间,为“魏碑上品”,碑文主要记载了宕昌公王庆时为孝文帝与冯太后祈福的功德,其文娴熟运用儒家和佛道经典,描写佛寺营建生动传神,阐发了对统治者的热烈赞颂。下图为其拓本(局部)。该石刻体现了()

A.北魏书法艺术吸纳六朝元素 B.史料价值与艺术审美的结合

C.佛教逐渐吸收了儒道的思想 D.神权与王权结合的统治特点

5.《唐律》规定,官员将其监管的财物用于买卖,会受到不同程度的刑罚。官方对此解释说,“以威若力强买物,虽当价,犹笞五十”“即借衣服、器玩之属,经三十日不还者,坐赃论、罪止徒一年”。这表明《唐律》

A.具有轻罪重罚特征B.重视防范腐败风险

C.重视保护私有财物D.遵循以礼入法原则

6.宋以前,小学教育的内容以识字为主,宋代增加了诗赋文史、伦理政治等内容,并配有与之相适应的教材。北宋《京兆府小学规》有载:“每日抽签问所听经义三道,念书一二百字,学书十行,吟五七言古律诗一首,三日试赋一首(或四韵),看赋一道,看史传三五纸(内记故事三条)。”宋代小学学习内容的增加得益于()

A.理学受到官方推崇B.中央集权的加强

C.地方官学开始设立D.印刷技术的发展

7.1919年,博斯年罗家伦等人在北京大学创办《新潮》杂志。罗家伦在创刊号里写道,“现在的革命不是以前的革命了!以前的革命是法国式的革命......这次的革命是民主战胜君主主义的革命,是平民战胜军阀的革命,是劳动者战胜资本家的革命。”这表明当时()

A.民主共和观念深入人心B.马克思主义成为主流思想

C.军阀割据阻碍国家发展D.知识界受到十月革命影响

8.1919年9月和平社剧目《新青年》首演前,编剧郑正秋发布了一则广告,下表中是广告节选。这反映出编者()

A.倡导利用优秀的文化遗产B.积极宣传马克思主义思想

C.追求戏剧的社会教化效果D.认为理性觉醒是革命前提

9.1933年12月,中华苏维埃共和国临时中央政府决定开展“扩红突击”运动。毛泽东对时任于都县扩红突击队队长的刘英说:“你宣传的对象是农民,长篇大论不灵,学生腔也要不得,就是湖南人的腔也要变一变,要向江西老表学说话呐!”这表明“扩红”运动()

A.有利于长征转危为安 B.扩大了革命统一战线

C.践行了党的群众路线 D.壮大了敌后抗日力量

10.1950年颁布的《中华人民共和国土地改革法》提出,新解放区土地改革的总政策是“依靠贫农、雇农,团结中农,中立富农,有步骤地有分别地消灭封建剥削制度,发展农业生产”。这一规定()

A.推动了土地所有制性质的转变 B.适应了大规模工业建设的需要

C.沿袭了敌后抗日根据地的政策 D.体现了新民主主义革命的特点

11.波斯帝国大流士一世(公元前550-前486年)从国库中拨付专款,资助埃及、犹太、希腊和埃兰等族群宗教活动和庙宇建设,允许他们继续信奉自己的神祇,还特意保护老对手希腊的宗教。这些措施()

A.旨在借助宗教活动神化王权 B.印证了希腊文化中心的东移

C.对东南亚发展产生重大影响 D.适应了帝国统治的现实需要

12.12世纪初,法王路易六世将其新的定居区上所有的主要庄园管理者职位都租给了商人。这种经营方式()

A.瓦解了封建经济基础B.反映了资本主义萌芽产生C.削弱了贵族政治特权D.有利于社会向多元化发展

13.17世纪,在墨西哥和利马等城市,中国瓷器被当作装饰品摆设在客厅和餐厅里,巴西修道院教堂钟楼上也饰有中国瓷器。在我国东南沿海地区,墨西哥银圆得到了广泛的流通,并一度成为我国通行的银币。这可以用于说明()

A.全球联系加强改变世界格局 B.殖民入侵改变美洲大陆人口结构

C.商品流动推动不同文明互鉴 D.朝贡贸易发展扩大中华文化影响

14.据下表可知,近代英国地方自治体制的发展()

18世纪 治安法官按照地方习俗进行管理,完全不受议会法令的影响

1835年 市政法案规定由领取薪水的行政人员来执行地方政府的工作,并对郡治安法官进行分权

1888年 英国下院通过了《地方政府法》,规定郡议会每年集会四次,居民成为自治主体

1894年 制定颁布了《区、教区、乡议会法》,规定民选议会作为地方权力机关

A.全面继承地方自治传统B.扩大了社区的服务功能C.推动了政治民主化进程D.促进社会保障制度建立15.1939年,埃及作家塔哈·侯赛因发表《埃及文化的前途》一文,他强调古典文化对于埃及的必要性,认为应该把民族的历史、地理、宗教、古典文学等纳入教学内容中。即使是在埃及创办的外国学校,也不例外。塔哈·侯赛因的主张()

A.根本意图是复兴古典文化B.旨在推动埃及的民族复兴

C.反映走上独立道路的自豪D.明确提出了民族自决原则

二、非选择题:本大题共4题,满分55分,16题13分,17题13分、18题16分、19题13分。

16.阅读材料,完成下列要求。

材料河西地区,为匈奴骑兵从漠北南下的要冲。汉武帝即位后,就制定了争夺河西以“断匈奴右臂”的战略。公元前127年,汉朝夺取河南地,大大削弱了匈奴对汉朝政治上的牵制,消除了后顾之忧。匈奴虽然受到了重创,但实力尚存,仍屡屡犯边。公元前121年,汉武帝发动两次河西之战。霍去病等深入大漠,与匈奴展开激战,大获全胜,使匈奴兵力几乎消耗掉了三分之一。匈奴退出河西地区后,汉武帝“置四郡,以通西域,鬲绝南羌、匈奴”,向河西地区徙民实边,进行屯垦,还下诏“减陇西、北地、上郡戍卒之半”。这样,王朝都城与匈奴控制区之间有了一个颇为宽阔的缓冲地带。

-摘编自高一萍《河西之战及其影响》

(1)据材料并结合所学知识,概括汉武帝发动河西之战的原因。

(2)据材料并结合所学知识,分析河西之战对汉朝的积极影响。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一辽朝从开国皇帝太祖耶律阿保机开始,至末代皇帝天祚帝耶律延禧,共有9位皇帝在位,都拥有尊号。结合典籍和碑刻的记载发现,辽朝早期诸帝是举行契丹旧制柴册礼后上尊号的,而景宗以后诸帝是依汉制即位时便上尊号的。

辽朝皇帝一年之中按照季节的变化,四季各有捺钵之地,其与北、南臣僚商议处理政务的大政会议只在夏捺钵和冬捺钵期间召开,故多在十一月冬捺钵召开大政会议之时上尊号。辽太祖阿保机在神册元年上尊号,改元,大赦。太宗德光在后晋遣使上尊号时也改元,大赦。世宗举行柴册礼,上尊号改元,大赦。景宗即位上尊号,改元,大赦。

辽朝皇帝在位期间,辽人都称其尊号或者尊号的略称。皇帝死后,辽人称尊号或尊号略称也很常见。圣宗以后的尊号中都有“孝”和“天”字,如“至德广孝昭圣皇帝”、“至德广孝昭圣天辅皇帝”、“圣文神武全功大略神广智聪仁睿孝天祐皇帝”、“仁文睿武元德大和神智圣孝天祚皇帝”等。辽人之所以重视尊号,是因为继承了自匈奴以来古代北方草原行国君主可汗(单于)称号的政治文化传统。

-摘编自肖爱民《辽朝皇帝尊号的特点及辽人重视尊号原因探析》

材料二辽朝国俗柴册礼具有上皇帝尊号的功能。据《辽史》记载,辽朝有七位皇帝在位期间举行过柴册礼,其中太宗朝举行过两次;在这八次柴册礼中,仅世宗通过柴册礼上尊号。查检宋人记述以及辽代石刻文献却发现,辽朝中后期用柴册礼上皇帝尊号已成定制,兴宗、道宗、天祚帝在位期间均有此举。柴册礼主要为辽朝皇帝上汉式尊号,契丹臣僚赞礼、观礼。具体仪式包括有司奉册、读册及皇帝受册等。

-摘编自程麒《辽朝柴册礼上皇帝尊号考论》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括辽朝皇帝尊号的特点及体现的文化内涵。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析辽朝通过柴册礼上皇帝尊号的目的。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一19世纪中叶,德意志还是一个移民迁出地区。这一时期,德意志人口持续增长使越来越多的人无法获得足够的土地,谷物和土豆的产量出现下降。工业化和来自英国的竞争使得德意志工匠的生活变得越来越艰难,在符登堡州,仅仅1840-1847年就有约六分之一的织布工破产。彼时的各邦国之间相互征伐,人民饱受战争离乱之苦,渴望去一个安定的地区生活。然而19世纪90年代后,这一局面开始发生变化,德国的国民财富神话般地增长。1900-1910年的社会净产值增加额达到1870-1880年的近8倍。德国的移民迁入量骤升,逐渐取代了德国的移民迁出潮,成为德国国际移民趋势的主流。

-摘编自周培佩《试论19世纪末德国跨国移民趋势的逆转》等

材料二20世纪40-50年代,联邦德国出现第一波外来移民高潮。这些外来人口基本上都是重回归故里的德国人。这些人能吃苦,劳动意愿强,成了“二战”后联邦德国重建的一股重要力量。20世纪60年代开始,联邦德国经济出现持续飞速发展,有意识地主动从外国引进劳工,来填补普通工人底层职位的空缺。20世纪80年代开始,开始有来自世界各地的难民进入。仅1992年就有43.8万人在德国提出难民申请。难民数量的增加引发国内舆论对所谓“经济难民”滥用避难权的疑虑,针对难民的极右翼暴力事件时有发生。1992年8月发生在东部德国城市罗斯托克一利希滕哈根难民收容点的纵火事件是德国战后最严重的种族排外事件。

-摘编自王涌《“二战”后德国社会的现代性维度》等

(1)据材料一,概括19世纪中叶推动德意志人向海外移民的因素,并结合所学知识,分析19世纪末德国移民趋势逆转的原因。

(2)据材料二,概括二战后(联邦)德国历次移民潮的特征。

(3)据材料二并结合所学知识,分析二战后德国移民潮的影响。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料下图为中国古代历朝儒学地位的变化。

请选取图中某个时段或整体,结合材料提出自己的观点,并加以阐述。(要求:观点具体明确,史论结合,论据充分,表达清晰)

2025届安徽省池州市重点中学高三上学期期末联考历史试题答案

一、选择题

1.C

2.B

3.D

4.B

5.B

6.B

7.D

8.D

9.C

10.D

11.D

12.D

13.C

14.C

15.B

二、非选择题

16.(1)原因:河西地区战略地位重要,是匈奴南下要冲和中原通西域的咽喉;匈奴占据河西,联合羌人威胁西汉;汉朝夺取河南地,消除后顾之忧;汉武帝时国力强盛,有强大骑兵和军事人才;“推恩令” 实施,中央集权加强 。

(2)影响:占据河西走廊,打开通西域道路,切断匈奴与羌人联系,为进攻漠北匈奴创造条件;设立河西四郡,加强管辖,使边民得以休养生息;减少军费开支和百姓负担;减轻匈奴对都城的威胁,巩固西汉统治。

17.(1)特点:皇帝都有尊号;柴册礼后或即位时上尊号;多在冬季上尊号;上尊号时常改元、大赦;辽人重视尊号;圣宗以后尊号含 “孝”“天” 字。

内涵:“孝” 体现对儒家文化的吸收;“天” 表明君权神授,强化统治合法性。

(2)目的:对内强化辽朝皇帝作为各民族共主的身份;对外宣扬政权正统性。

18.(1)因素:人地矛盾突出;粮食产量下降;工业化和英国竞争冲击经济;邦国混战,人民困苦。

原因:德国统一,政治稳定;第二次工业革命推动生产力发展。

(2)特征:40 - 50 年代以回归的德国人为主;60 年代起以外国劳工为主;80 年代起以世界各地难民为主。

(3)影响:初期为德国补充劳动力,利于战后重建和工业化;后期引发排外情绪,激化社会矛盾,加重财政负担。

19. 示例一:

观点:汉朝、宋朝是儒学发展的辉煌时期。

阐述:西汉初国力渐强,董仲舒改造儒学形成新体系,满足汉武帝加强君主专制的需求,汉武帝尊崇儒术,儒学成为主流意识形态。魏晋后佛道挑战儒学正统,北宋中期起儒学复兴,程朱理学影响增大并受官方尊崇,促进儒学进一步发展。

总结:汉、宋统治者推崇和儒学思想家的努力使儒学在这两个时期得到大幅提升。

示例二:

观点:儒学的地位随着时代发展而不断变化。

阐述:春秋战国时,儒学因不适应诸侯变法图强需求未受重视,孔子地位不高。汉朝统治者尊崇儒术,孔子地位提高。隋唐时期孔子被封 “文宣王”,地位与天子平齐。宋明清时期,理学、心学兴起,统治者推崇,孔子和儒学地位进一步提升。

总结:不同时期儒学及其创始人孔子的地位反映了当时政治和经济的发展变化。

同课章节目录