第19课 社会生活的变迁【教学设计】(表格式)

文档属性

| 名称 | 第19课 社会生活的变迁【教学设计】(表格式) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 12.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-20 20:59:41 | ||

图片预览

文档简介

《第19课时代巨变:社会生活的变迁——以修武县为例》教学设计

教学指导思想与理论依据

本课在进行教学设计时,注重情境创设、问题探究和实践活动,让学生在体验和讨论中感受历史的脉络。从历史唯物主义视角,强调社会生活的变迁是生产力发展和社会经济基础变化的直接结果。通过展示新中国成立以来特别是改革开放前后,人们在衣、食、住、行等日常生活方面发生的巨大变化,让学生理解社会发展规律。注重学生历史思维能力和批判性思维的培养,引导学生学会从历史事件中分析原因、比较差异、总结规律,从而形成全面的历史观。结合当前社会发展的实际情况,帮助学生认识到历史变迁与当代生活的紧密联系,增强历史学习的时代感和现实意义。运用建构主义学习理论,鼓励学生主动探索和发现历史变迁的原因和过程,通过对比分析加深记忆,理解社会生活的变迁及其背后的深层原因,进而培养其成为有历史意识、社会责任感和国际视野的现代公民。

教学背景分析

课题及教学内容分析本课是部编版《中国历史》八年级下册第六单元第19课《社会生活的变迁》,本课是本书的最后一课。中华人民共和国成立以来,我国的社会生活和社会面貌发生了深刻变化。随着改革开放的不断深化,我国生产力水平发展又迈上一个新的台阶。从衣食住行等方面来看,人民的生活水平有了很大的改善,消费水平和消费质量也明显提高。我国的社会生产力进步在人民的衣食住行的不断改善中体现出来。同时,交通和通信建设突飞猛进的发展也深刻改变了人们的生活方式和思想观念。本课主要有日常生活的变化和交通、通信的不断发展两个子目。随着生产力的不断提高,经济的迅速发展,人民生活水平提高的幅度不断上升,对交通,通信等基础设施的要求也越来越高。完善的交通通信基础设施,推动了社会经济的发展,同时也带动人民生活水平不断提高,改善人们的生活方式。总的来说,本课讲述了我国由站起来到富起来,再到强起来这一系列的历史巨变带来的社会生活的变化,这些变化是中国共产党带领全国人民奋进新时代拼搏得来的,是我国综合国力不断上升的最好证明。学生情况分析1.学生认知水平与背景①年龄特征:八年级的学生正处于青少年早期,具有较强的好奇心和求知欲,但抽象思维能力尚在发展中。②已有的知识经验:学生可能已经通过家庭、媒体或之前的学习对社会生活有一定的了解,但他们对历史变迁的深层次原因和影响可能缺乏系统性的认识。③兴趣与动机:学生可能对与自己生活密切相关的话题感兴趣,比如时尚、科技、交通等,因此教学中应尽量贴近他们的生活实际,提高参与度。2.学习习惯与技能学习习惯:部分学生可能习惯于被动接受知识,缺乏主动探究的习惯,教师需引导学生进行自主学习和批判性思考。技能水平:学生可能具备一定的阅读、写作和信息技术应用能力,但可能需要进一步发展历史分析、批判性思维和历史解释的技能。

教学目标

1.总体目标:通过新时代中国在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等领域取得的成就,以及综合国力和国际影响力不断提高的史事,特别是取得脱贫攻坚的伟大胜利、全面建成小康社会的史事,认识中国特色社会主义建设对中国社会发展的意义及对世界的贡献;认识中国共产党百年奋斗的历史意义和历史经验。2.组织学生通过收集旧照片、访谈等方法收集社会生活变化方面的材料,培养学生史料实证、历史解释的能力,引导学生运用唯物史观分析问题。3.通过小组合作分享自己家乡和家庭的变化的照片,能够学会分组与合作,同时培养学生的历史解释素养。4.了解人民生活的巨大变化,培养热爱中国共产党、热爱祖国、热爱社会主义的情感;理解并自觉践行社会主义核心价值观,树立为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗的信念。(家国情怀)

教学重点和难点

(一)教学重点:改革开放前后,人们在衣、食、住、行的变化。(二)教学难点:社会生活发生变化的原因。

教学策略和教学评价

(一)教学策略情境教学:利用图片、视频、实物展示等方式,重现不同历史时期的生活场景。问题引导:提出问题,如“为什么改革开放前人们的衣着如此单调?”引导学生思考。小组合作:分组讨论,分享家庭或长辈讲述的历史故事,增加课堂互动。案例分析:分析具体的历史事件或人物,深入理解社会变迁的原因和影响。(二)教学评价过程性评价:观察学生在课堂上的参与度、小组讨论的质量等。成果性评价:通过小论文、历史报告、创意作品等形式,评估学生对知识点的掌握情况。自我评价与互评:鼓励学生进行自我反思,并在小组内进行互评,提高批判性思维能力。

板书设计

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 【教师讲授】在前面几个单元中学到自我国实行改革开放以来,逐步建立起了社会主义市场经济体制,综合国力不断提升,人民生活水平大幅提高。人们的衣食住行等各个方面都发生了翻天覆地的变化。今天通过“介绍我们家乡变化”的讲解活动,同学们,做讲解员,通过搜集到的图片和视频资料来展现社会生活的变迁。 准备好展示所收集的县城的旧照片 点明搜集照片用途,让学生初步了解本课的学习要点。

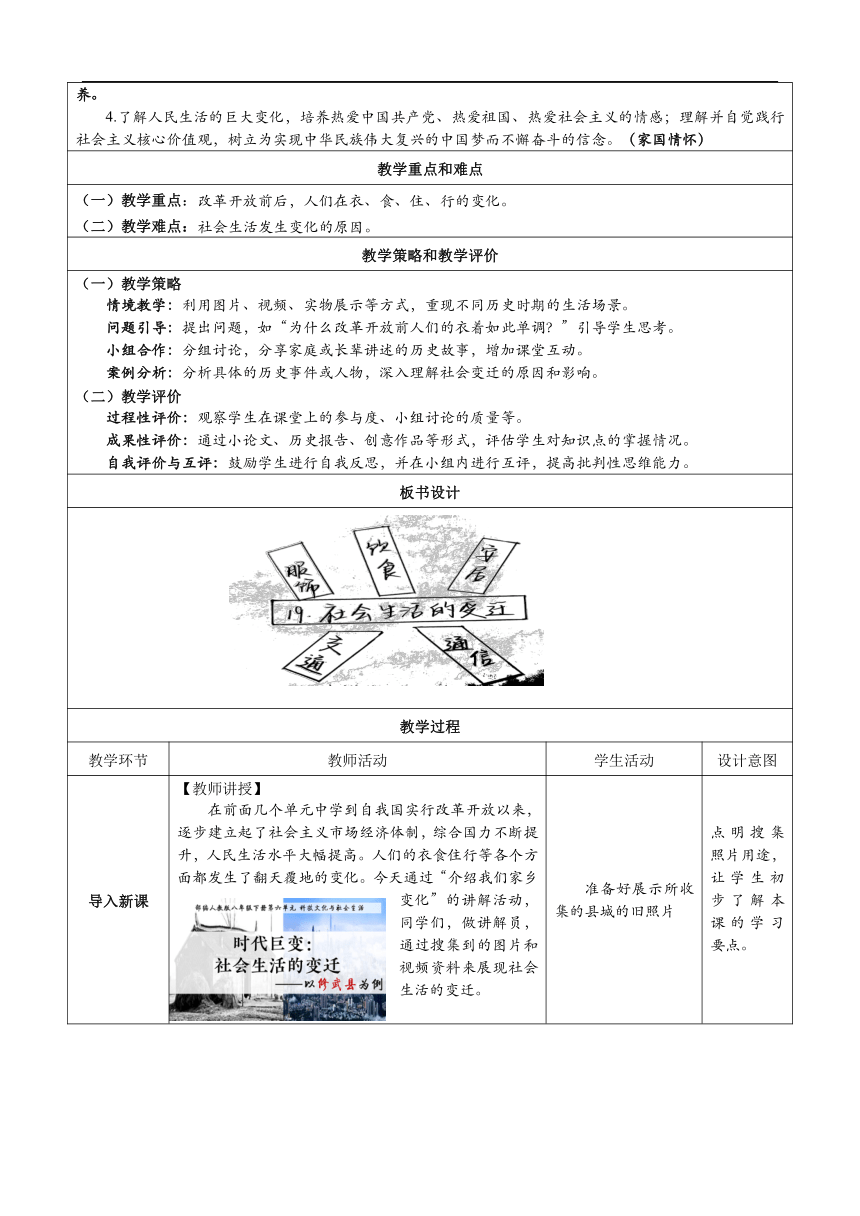

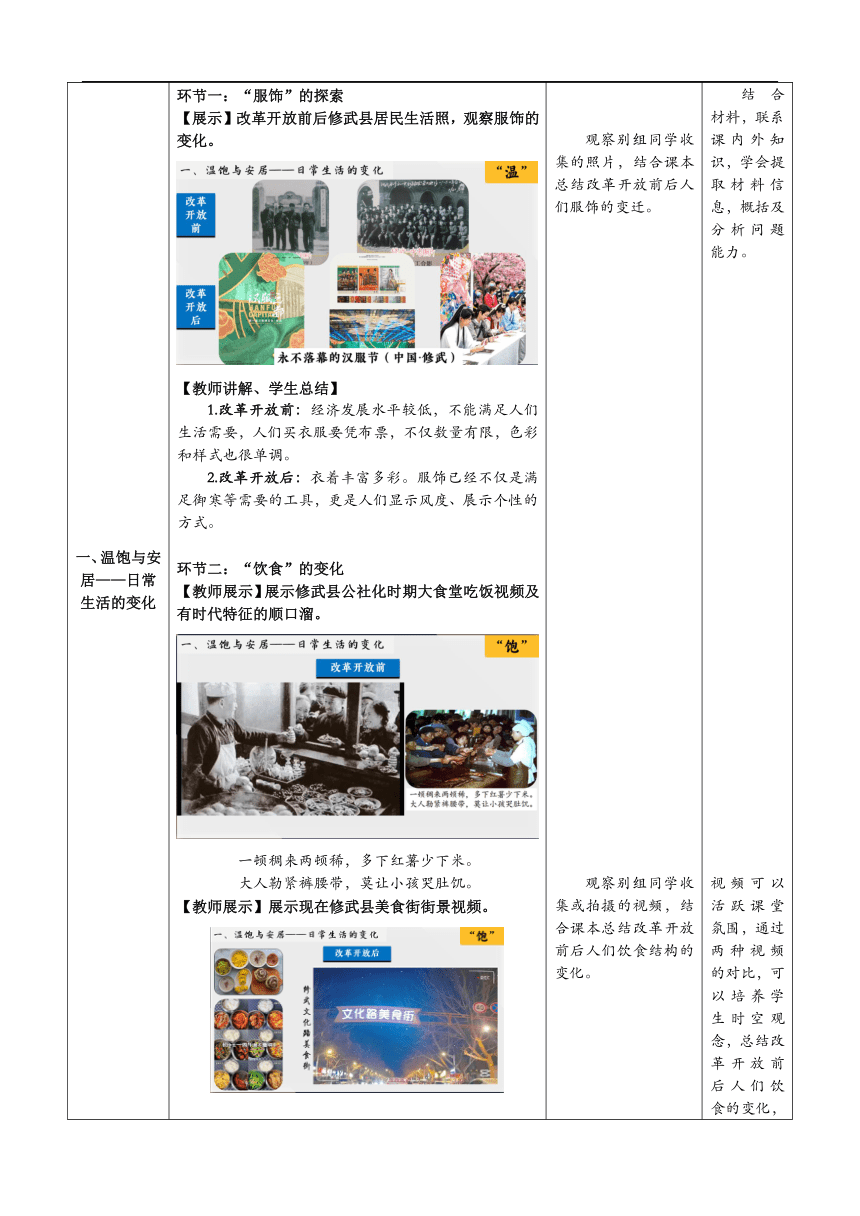

一、温饱与安居——日常生活的变化 环节一:“服饰”的探索【展示】改革开放前后修武县居民生活照,观察服饰的变化。【教师讲解、学生总结】1.改革开放前:经济发展水平较低,不能满足人们生活需要,人们买衣服要凭布票,不仅数量有限,色彩和样式也很单调。2.改革开放后:衣着丰富多彩。服饰已经不仅是满足御寒等需要的工具,更是人们显示风度、展示个性的方式。环节二:“饮食”的变化【教师展示】展示修武县公社化时期大食堂吃饭视频及有时代特征的顺口溜。一顿稠来两顿稀,多下红薯少下米。大人勒紧裤腰带,莫让小孩哭肚饥。【教师展示】展示现在修武县美食街街景视频。【教师讲解、学生总结】1.改革开放前:饮食结构比较单一,有些农村甚至没有解决基本的温饱问题。2.改革开放后:不仅解决温饱问题,还讲究营养均衡、粗细搭配,绿色食品等科学卫生的概念也日益深入人心。环节三:“安居”的实现【展示】改革开放前后修武县建筑旧照,观察建筑风格及居住环境的变化。【教师展示】修武县第一座电影院旧照及修武县向旅游城市转变视频。【教师讲解、学生总结】1.改革开放前:住房比较拥挤,室内设施也很简单。2.改革开放后:人均住房面积扩大。室内装修和居住环境明显得到改善。以及通过电影院旧照及修武县云台山、云台古镇、青龙峡和神农山等景区的开发视频,可以得出人们的消费结构也在不断变化,教育支出和生活享受支出比重不断变大。 观察别组同学收集的照片,结合课本总结改革开放前后人们服饰的变迁。观察别组同学收集或拍摄的视频,结合课本总结改革开放前后人们饮食结构的变化。观察别组同学收集的照片和拍摄的视频,结合课本总结改革开放前后人们居住环境及消费结构的变化。 结合材料,联系课内外知识,学会提取材料信息,概括及分析问题能力。视频可以活跃课堂氛围,通过两种视频的对比,可以培养学生时空观念,总结改革开放前后人们饮食的变化,锻炼学生的历史解释能力。 学生在情境中真切感受自己社会生活的变化,培养热爱中国共产党、热爱祖国、热爱社会主义的情感,培养家国情怀。

二、速度与联系——交通、通信的不断发展 环节四:“交通”的飞速发展【展示】学生设想案例【学生展示】案例讲解【展示】高铁发展过程的视频【教师讲解】新时代,我国有了“基建狂魔”的称号。2018年末,中国铁路总里程13.2万公里,比1949年增长了5倍,高铁通车里程达到了2.9万公里,世界第一,高速公路总里程14万公里,位居全球第一 。中国也已成为世界民航大国,中国成为基建狂魔,祖国天堑变通途。环节五:“联系”的不断紧密【展示】我国自新中国成立至今,邮政业发展再到电报、电话的普及再到如今互联网走进千家万户的发展过程。【教师讲解】(1)我国的电信网络规模和用户数均居全球第一,发展速度也是位居世界前列。(2)我国互联网虽然起步晚,但发展迅速。网民规模不断扩大,互联网普及越来越高。网络普及,互联网落地启航,中国梦走进数字时代 讲解搜集案例:由步行、马车、自行车出行到改革开放后高铁的普及,人们出行的速度随着交通工具的变化也迅速提高。 将交通的发展变化具象化,案例分析也培养学生的历史解释能力,通过观看高铁的发展视频也可以培养学生的民族自豪感与自信心。学生通过通信的变化过程,了解如今习以为常的互联网是很大进步,我国的起步晚,但发展迅速。

课堂小结 历史跨越、通往复兴,是党的英明领导制定决策的奋斗之路;是地方工作者不断落实政策、敢于拼搏的奋斗之路;是袁隆平李登海等科学家不断摸索实验禾下乘凉的奋斗之路;是无数普通劳动群众辛勤耕耘、夜以继日的奋斗之路。少年强则国强奋斗、努力、拼搏是对现在幸福生活的答谢,也是对未来祖国繁荣富强的最好行动!中国的过去已经写就,中国的未来将由在座的是每一位同学共同创造。

教学反思

赵亚夫老师在《中学历史教育学》中提到,“当教师与学生交互主体地参与教学过程的时候,教师的作用就不再是‘主导作用’,而是在尊重学生主体性前提下的组织、引导、咨询、促进作用。教师成为‘咨询者’‘促进者’。”本节课将课堂还给学生,贴近学生以修武县为例,创设情境,让学生做讲解员。学生课前进行社会生活旧照片搜集,为课堂的学习做好了充分的准备,极好的调动了学生学习本课的积极性。学生在当讲解员时,使用了大量自己搜集的图片史料,同时教师进行补充,培养学生的史料实证和历史解释的能力。让学生有成就感的同时,又开阔了学生的眼界。大量地方图片史料的运用可以让学生直观感受到改革开放后,家乡在吃穿住用行方面取地的巨大成就,增强学生对于家乡——修武及祖国的热爱,涵养学生的家国情怀。采用启发式教学方式,理论联系现实,让学生在轻松愉快的氛围中探寻中国改革开放前后,人们社会生活的变化及导致变化的原因,加深学生对于党领导人们进行改革开放伟大决策的正确性,增强民族自豪感和自信心,培养家国情怀。本节课中,学生的合作学习能力得到一定的锻炼,但具体环节在实践的过程中有待进一步完善。学生的表达能力和分析能力有待于进一步的针对性的训练,教师的语言表达有时候也不够精准。

PAGE

教学指导思想与理论依据

本课在进行教学设计时,注重情境创设、问题探究和实践活动,让学生在体验和讨论中感受历史的脉络。从历史唯物主义视角,强调社会生活的变迁是生产力发展和社会经济基础变化的直接结果。通过展示新中国成立以来特别是改革开放前后,人们在衣、食、住、行等日常生活方面发生的巨大变化,让学生理解社会发展规律。注重学生历史思维能力和批判性思维的培养,引导学生学会从历史事件中分析原因、比较差异、总结规律,从而形成全面的历史观。结合当前社会发展的实际情况,帮助学生认识到历史变迁与当代生活的紧密联系,增强历史学习的时代感和现实意义。运用建构主义学习理论,鼓励学生主动探索和发现历史变迁的原因和过程,通过对比分析加深记忆,理解社会生活的变迁及其背后的深层原因,进而培养其成为有历史意识、社会责任感和国际视野的现代公民。

教学背景分析

课题及教学内容分析本课是部编版《中国历史》八年级下册第六单元第19课《社会生活的变迁》,本课是本书的最后一课。中华人民共和国成立以来,我国的社会生活和社会面貌发生了深刻变化。随着改革开放的不断深化,我国生产力水平发展又迈上一个新的台阶。从衣食住行等方面来看,人民的生活水平有了很大的改善,消费水平和消费质量也明显提高。我国的社会生产力进步在人民的衣食住行的不断改善中体现出来。同时,交通和通信建设突飞猛进的发展也深刻改变了人们的生活方式和思想观念。本课主要有日常生活的变化和交通、通信的不断发展两个子目。随着生产力的不断提高,经济的迅速发展,人民生活水平提高的幅度不断上升,对交通,通信等基础设施的要求也越来越高。完善的交通通信基础设施,推动了社会经济的发展,同时也带动人民生活水平不断提高,改善人们的生活方式。总的来说,本课讲述了我国由站起来到富起来,再到强起来这一系列的历史巨变带来的社会生活的变化,这些变化是中国共产党带领全国人民奋进新时代拼搏得来的,是我国综合国力不断上升的最好证明。学生情况分析1.学生认知水平与背景①年龄特征:八年级的学生正处于青少年早期,具有较强的好奇心和求知欲,但抽象思维能力尚在发展中。②已有的知识经验:学生可能已经通过家庭、媒体或之前的学习对社会生活有一定的了解,但他们对历史变迁的深层次原因和影响可能缺乏系统性的认识。③兴趣与动机:学生可能对与自己生活密切相关的话题感兴趣,比如时尚、科技、交通等,因此教学中应尽量贴近他们的生活实际,提高参与度。2.学习习惯与技能学习习惯:部分学生可能习惯于被动接受知识,缺乏主动探究的习惯,教师需引导学生进行自主学习和批判性思考。技能水平:学生可能具备一定的阅读、写作和信息技术应用能力,但可能需要进一步发展历史分析、批判性思维和历史解释的技能。

教学目标

1.总体目标:通过新时代中国在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等领域取得的成就,以及综合国力和国际影响力不断提高的史事,特别是取得脱贫攻坚的伟大胜利、全面建成小康社会的史事,认识中国特色社会主义建设对中国社会发展的意义及对世界的贡献;认识中国共产党百年奋斗的历史意义和历史经验。2.组织学生通过收集旧照片、访谈等方法收集社会生活变化方面的材料,培养学生史料实证、历史解释的能力,引导学生运用唯物史观分析问题。3.通过小组合作分享自己家乡和家庭的变化的照片,能够学会分组与合作,同时培养学生的历史解释素养。4.了解人民生活的巨大变化,培养热爱中国共产党、热爱祖国、热爱社会主义的情感;理解并自觉践行社会主义核心价值观,树立为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗的信念。(家国情怀)

教学重点和难点

(一)教学重点:改革开放前后,人们在衣、食、住、行的变化。(二)教学难点:社会生活发生变化的原因。

教学策略和教学评价

(一)教学策略情境教学:利用图片、视频、实物展示等方式,重现不同历史时期的生活场景。问题引导:提出问题,如“为什么改革开放前人们的衣着如此单调?”引导学生思考。小组合作:分组讨论,分享家庭或长辈讲述的历史故事,增加课堂互动。案例分析:分析具体的历史事件或人物,深入理解社会变迁的原因和影响。(二)教学评价过程性评价:观察学生在课堂上的参与度、小组讨论的质量等。成果性评价:通过小论文、历史报告、创意作品等形式,评估学生对知识点的掌握情况。自我评价与互评:鼓励学生进行自我反思,并在小组内进行互评,提高批判性思维能力。

板书设计

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 【教师讲授】在前面几个单元中学到自我国实行改革开放以来,逐步建立起了社会主义市场经济体制,综合国力不断提升,人民生活水平大幅提高。人们的衣食住行等各个方面都发生了翻天覆地的变化。今天通过“介绍我们家乡变化”的讲解活动,同学们,做讲解员,通过搜集到的图片和视频资料来展现社会生活的变迁。 准备好展示所收集的县城的旧照片 点明搜集照片用途,让学生初步了解本课的学习要点。

一、温饱与安居——日常生活的变化 环节一:“服饰”的探索【展示】改革开放前后修武县居民生活照,观察服饰的变化。【教师讲解、学生总结】1.改革开放前:经济发展水平较低,不能满足人们生活需要,人们买衣服要凭布票,不仅数量有限,色彩和样式也很单调。2.改革开放后:衣着丰富多彩。服饰已经不仅是满足御寒等需要的工具,更是人们显示风度、展示个性的方式。环节二:“饮食”的变化【教师展示】展示修武县公社化时期大食堂吃饭视频及有时代特征的顺口溜。一顿稠来两顿稀,多下红薯少下米。大人勒紧裤腰带,莫让小孩哭肚饥。【教师展示】展示现在修武县美食街街景视频。【教师讲解、学生总结】1.改革开放前:饮食结构比较单一,有些农村甚至没有解决基本的温饱问题。2.改革开放后:不仅解决温饱问题,还讲究营养均衡、粗细搭配,绿色食品等科学卫生的概念也日益深入人心。环节三:“安居”的实现【展示】改革开放前后修武县建筑旧照,观察建筑风格及居住环境的变化。【教师展示】修武县第一座电影院旧照及修武县向旅游城市转变视频。【教师讲解、学生总结】1.改革开放前:住房比较拥挤,室内设施也很简单。2.改革开放后:人均住房面积扩大。室内装修和居住环境明显得到改善。以及通过电影院旧照及修武县云台山、云台古镇、青龙峡和神农山等景区的开发视频,可以得出人们的消费结构也在不断变化,教育支出和生活享受支出比重不断变大。 观察别组同学收集的照片,结合课本总结改革开放前后人们服饰的变迁。观察别组同学收集或拍摄的视频,结合课本总结改革开放前后人们饮食结构的变化。观察别组同学收集的照片和拍摄的视频,结合课本总结改革开放前后人们居住环境及消费结构的变化。 结合材料,联系课内外知识,学会提取材料信息,概括及分析问题能力。视频可以活跃课堂氛围,通过两种视频的对比,可以培养学生时空观念,总结改革开放前后人们饮食的变化,锻炼学生的历史解释能力。 学生在情境中真切感受自己社会生活的变化,培养热爱中国共产党、热爱祖国、热爱社会主义的情感,培养家国情怀。

二、速度与联系——交通、通信的不断发展 环节四:“交通”的飞速发展【展示】学生设想案例【学生展示】案例讲解【展示】高铁发展过程的视频【教师讲解】新时代,我国有了“基建狂魔”的称号。2018年末,中国铁路总里程13.2万公里,比1949年增长了5倍,高铁通车里程达到了2.9万公里,世界第一,高速公路总里程14万公里,位居全球第一 。中国也已成为世界民航大国,中国成为基建狂魔,祖国天堑变通途。环节五:“联系”的不断紧密【展示】我国自新中国成立至今,邮政业发展再到电报、电话的普及再到如今互联网走进千家万户的发展过程。【教师讲解】(1)我国的电信网络规模和用户数均居全球第一,发展速度也是位居世界前列。(2)我国互联网虽然起步晚,但发展迅速。网民规模不断扩大,互联网普及越来越高。网络普及,互联网落地启航,中国梦走进数字时代 讲解搜集案例:由步行、马车、自行车出行到改革开放后高铁的普及,人们出行的速度随着交通工具的变化也迅速提高。 将交通的发展变化具象化,案例分析也培养学生的历史解释能力,通过观看高铁的发展视频也可以培养学生的民族自豪感与自信心。学生通过通信的变化过程,了解如今习以为常的互联网是很大进步,我国的起步晚,但发展迅速。

课堂小结 历史跨越、通往复兴,是党的英明领导制定决策的奋斗之路;是地方工作者不断落实政策、敢于拼搏的奋斗之路;是袁隆平李登海等科学家不断摸索实验禾下乘凉的奋斗之路;是无数普通劳动群众辛勤耕耘、夜以继日的奋斗之路。少年强则国强奋斗、努力、拼搏是对现在幸福生活的答谢,也是对未来祖国繁荣富强的最好行动!中国的过去已经写就,中国的未来将由在座的是每一位同学共同创造。

教学反思

赵亚夫老师在《中学历史教育学》中提到,“当教师与学生交互主体地参与教学过程的时候,教师的作用就不再是‘主导作用’,而是在尊重学生主体性前提下的组织、引导、咨询、促进作用。教师成为‘咨询者’‘促进者’。”本节课将课堂还给学生,贴近学生以修武县为例,创设情境,让学生做讲解员。学生课前进行社会生活旧照片搜集,为课堂的学习做好了充分的准备,极好的调动了学生学习本课的积极性。学生在当讲解员时,使用了大量自己搜集的图片史料,同时教师进行补充,培养学生的史料实证和历史解释的能力。让学生有成就感的同时,又开阔了学生的眼界。大量地方图片史料的运用可以让学生直观感受到改革开放后,家乡在吃穿住用行方面取地的巨大成就,增强学生对于家乡——修武及祖国的热爱,涵养学生的家国情怀。采用启发式教学方式,理论联系现实,让学生在轻松愉快的氛围中探寻中国改革开放前后,人们社会生活的变化及导致变化的原因,加深学生对于党领导人们进行改革开放伟大决策的正确性,增强民族自豪感和自信心,培养家国情怀。本节课中,学生的合作学习能力得到一定的锻炼,但具体环节在实践的过程中有待进一步完善。学生的表达能力和分析能力有待于进一步的针对性的训练,教师的语言表达有时候也不够精准。

PAGE

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化