不进位加法①教学设计(表格式)沪教版(2024)一年级下册数学

文档属性

| 名称 | 不进位加法①教学设计(表格式)沪教版(2024)一年级下册数学 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 987.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 沪教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-03-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课 题 不进位加法① 课 型 新授课 课 时 1

内容分析 在本课时之前,学生已经掌握了20以内的加减法,对数字的概念和基本运算有了初步认识。本单元在此基础上,将数字范围扩大到100以内,进一步提升学生的运算能力。作为本单元的起始课,是后续学习100以内笔算加减法以及更复杂运算的重要基石,它不仅在知识体系上起到了承上启下的作用,还为学生解决生活中实际的数学问题提供了基础工具。 本节课主要学习两位数加一位数(不进位)、两位数加整十数(不进位)的计算方法。通过具体情境:“松鼠一家采松果”引出算式:23+2和23+20,帮助学生感悟运算的实际意义。借助小棒等直观教具帮助学生理解算理,进而掌握算法,培养学生的运算能力和逻辑思维能力,让学生体会数学与生活的紧密联系。

学情分析 1.知识基础:在学习两位数加一位数和整十数(不进位)之前,学生已有学习20以内的加法、100以内数的认识的知识经验。 2.学习经验:学生已有学习20以内数的加减法的操作经验,学生能借助小棒摆一摆,计数器拨一拨等操作活动,直观理解算理。感悟过相同数位上的数相加的基本原理。 3.困难预估:部分学生虽然能正确计算,但却不能用自己的语言表达计算的过程。学生对于这一类题目的认知仅停留在能得到正确结果的层面,没有认识到数的运算与数的意义等知识是相关联的,因此不能用自己的语言很好地表达计算的道理。

*任务分析

教学目标 1.在具体情境中,了解和体会加法运算的意义,会用两位数不进位加法解决生活中的简单实际问题。 2.通过摆小棒等操作活动,理解两位数加一位数、整十数的算理,掌握“相同数位上的数相加”的算法,能正确计算,并能熟练地进行口算。 3.在交流、比较算法的过程中,逐步发展运算能力和推理意识。

教学重点 理解两位数加一位数、整十数的算理。

教学难点 掌握“相同数位上的数相加”的算法。

教学资源

教学环节 教与学活动 评价关注点

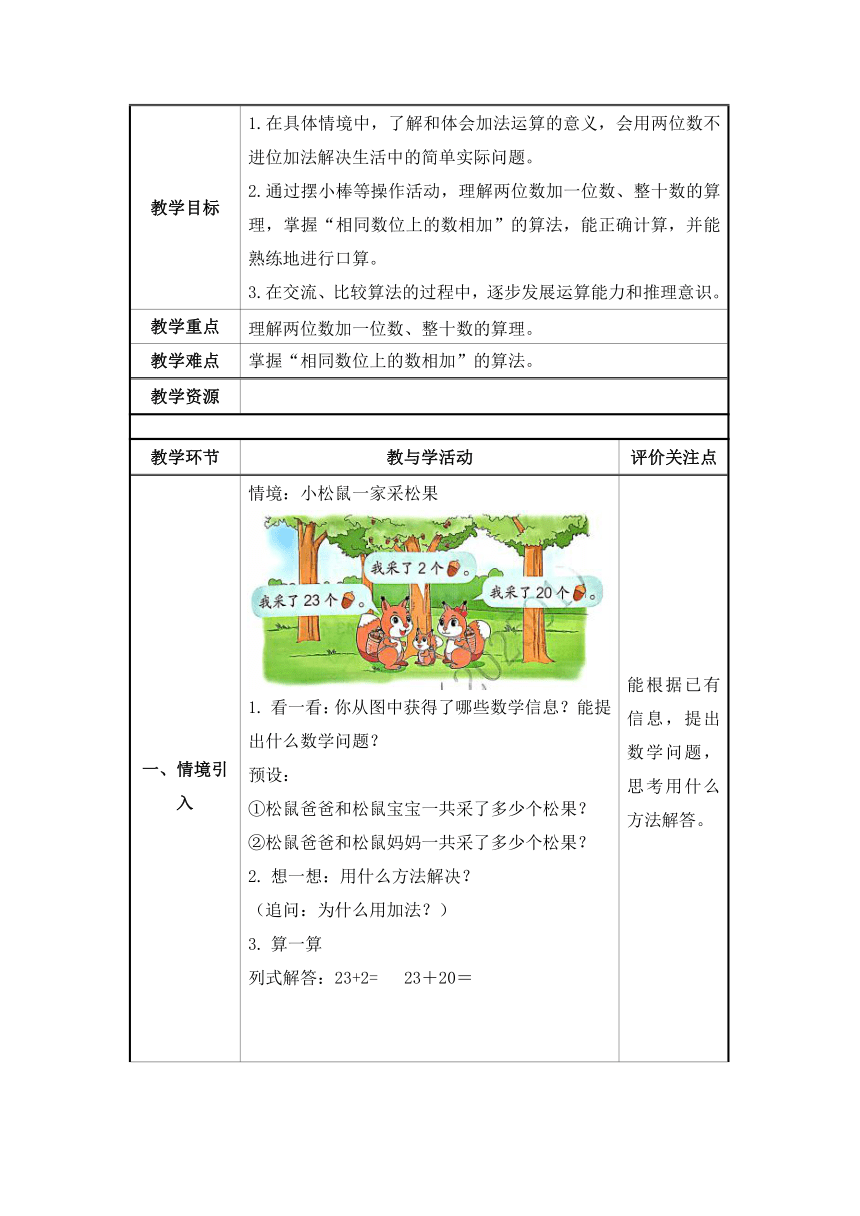

一、情境引入 情境:小松鼠一家采松果 看一看:你从图中获得了哪些数学信息?能提出什么数学问题? 预设: ①松鼠爸爸和松鼠宝宝一共采了多少个松果? ②松鼠爸爸和松鼠妈妈一共采了多少个松果? 想一想:用什么方法解决? (追问:为什么用加法?) 算一算 列式解答:23+2= 23+20= 能根据已有信息,提出数学问题,思考用什么方法解答。

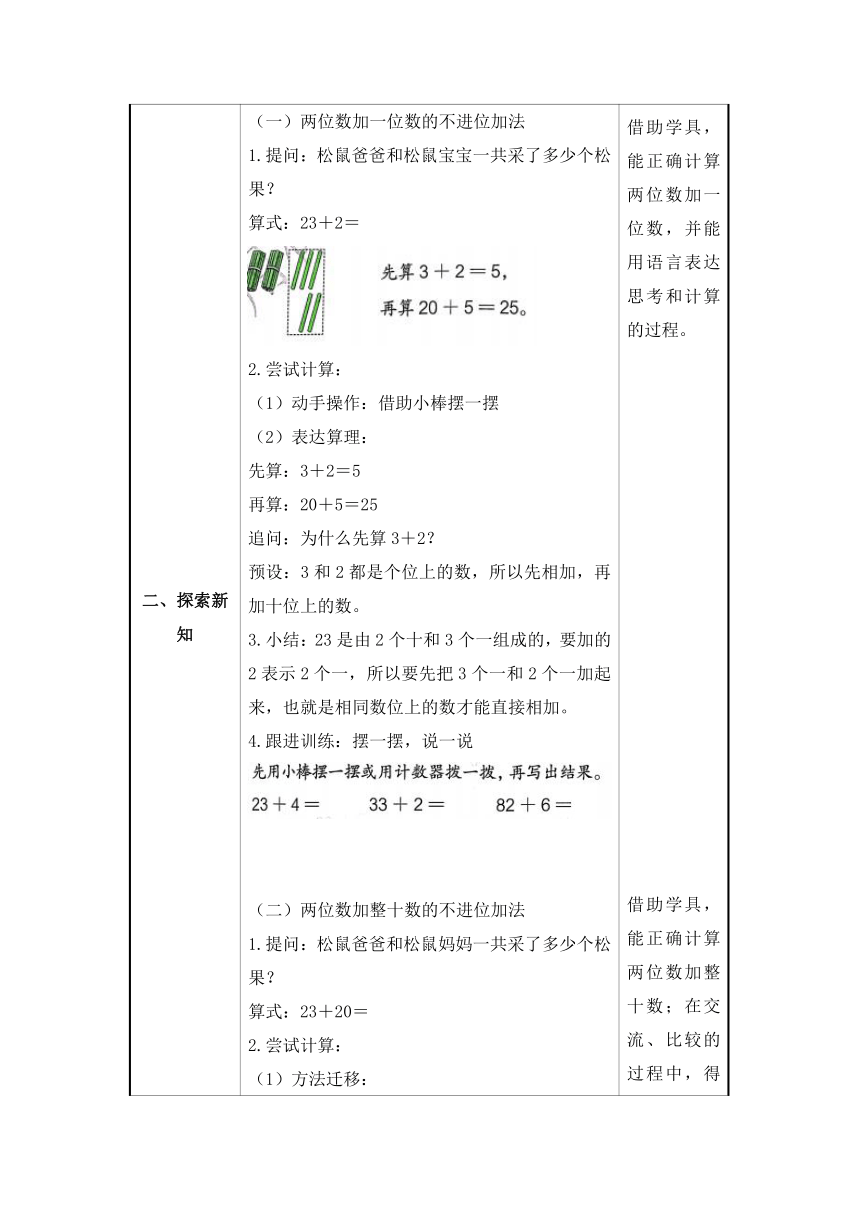

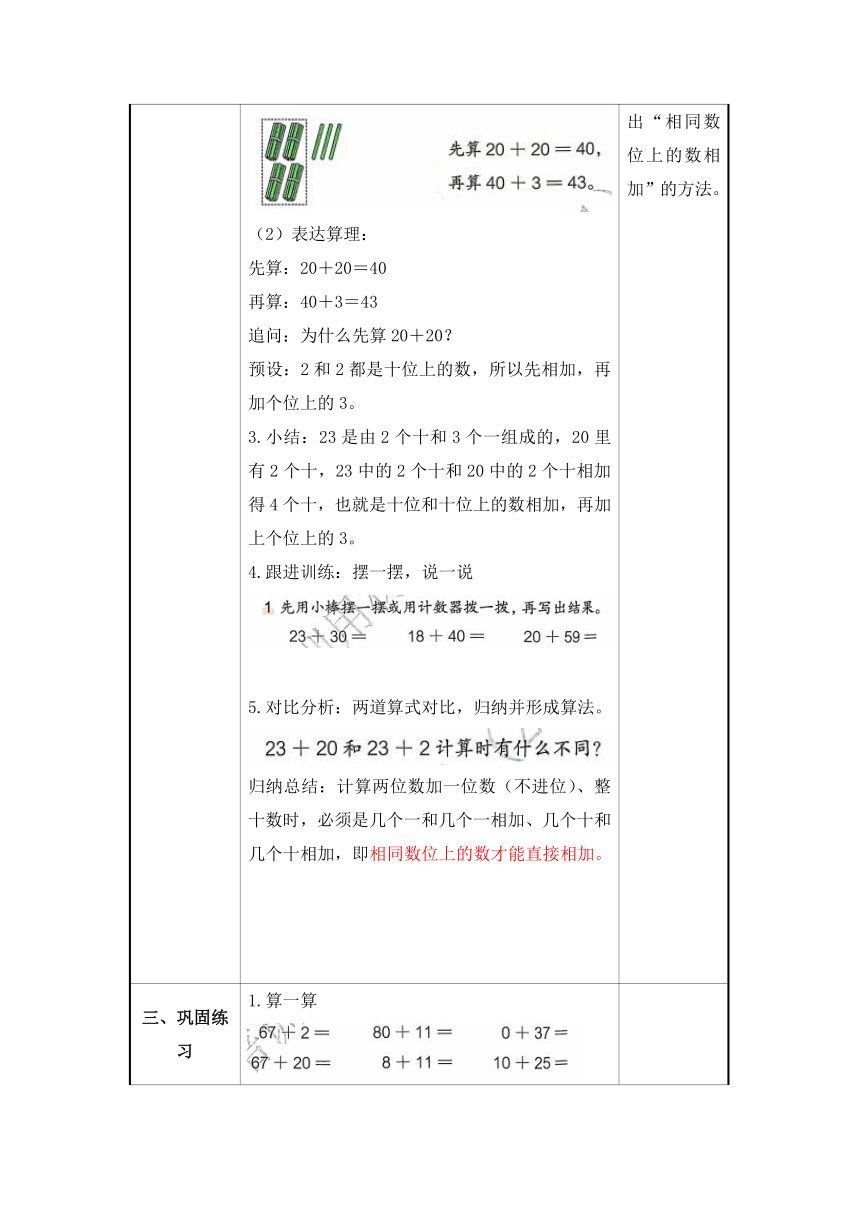

二、探索新知 (一)两位数加一位数的不进位加法 1.提问:松鼠爸爸和松鼠宝宝一共采了多少个松果? 算式:23+2= 2.尝试计算: (1)动手操作:借助小棒摆一摆 (2)表达算理: 先算:3+2=5 再算:20+5=25 追问:为什么先算3+2? 预设:3和2都是个位上的数,所以先相加,再加十位上的数。 3.小结:23是由2个十和3个一组成的,要加的2表示2个一,所以要先把3个一和2个一加起来,也就是相同数位上的数才能直接相加。 4.跟进训练:摆一摆,说一说 两位数加整十数的不进位加法 1.提问:松鼠爸爸和松鼠妈妈一共采了多少个松果? 算式:23+20= 2.尝试计算: (1)方法迁移: 表达算理: 先算:20+20=40 再算:40+3=43 追问:为什么先算20+20? 预设:2和2都是十位上的数,所以先相加,再加个位上的3。 3.小结:23是由2个十和3个一组成的,20里有2个十,23中的2个十和20中的2个十相加得4个十,也就是十位和十位上的数相加,再加上个位上的3。 4.跟进训练:摆一摆,说一说 5.对比分析:两道算式对比,归纳并形成算法。 归纳总结:计算两位数加一位数(不进位)、整十数时,必须是几个一和几个一相加、几个十和几个十相加,即相同数位上的数才能直接相加。 借助学具,能正确计算两位数加一位数,并能用语言表达思考和计算的过程。 借助学具,能正确计算两位数加整十数;在交流、比较的过程中,得出“相同数位上的数相加”的方法。

三、巩固练习 1.算一算 2.填一填

四、总结收获 今天你有什么收获?

板书设计 不进位加法第一课时

课堂学习单 见附件1

课后作业 题号 对应目标编号 学维度 题目类型 题目难度 预计完成时间 对应学科核心素养

识记 理解 运用 综合

见附件2

反思与改进

附1:课堂学习单附2:课后作业单

课堂学习单

跟进练习

两位数加一位数:先用小棒摆一摆,或用计数器拨一拨,再说出结果。

23+4=

33+2=

82+6=

两位数加整十数:先用小棒摆一摆,或用计数器拨一拨,再说出结果。

23+30=

18+40=

20+59=

对比练习

67+2=

67+20=

80+11=

8+11=

0+37=

10+25=

看图填空,并计算

43+6=

+30=

课后作业单

看小棒或者计数器,说出计算过程。

算式: 34+3=

+=

+=

算式: 40+32=

+=

+=

在○里放上数卡,使各图中每条线上三个数的和都是100,并且不能有重复的数。

内容分析 在本课时之前,学生已经掌握了20以内的加减法,对数字的概念和基本运算有了初步认识。本单元在此基础上,将数字范围扩大到100以内,进一步提升学生的运算能力。作为本单元的起始课,是后续学习100以内笔算加减法以及更复杂运算的重要基石,它不仅在知识体系上起到了承上启下的作用,还为学生解决生活中实际的数学问题提供了基础工具。 本节课主要学习两位数加一位数(不进位)、两位数加整十数(不进位)的计算方法。通过具体情境:“松鼠一家采松果”引出算式:23+2和23+20,帮助学生感悟运算的实际意义。借助小棒等直观教具帮助学生理解算理,进而掌握算法,培养学生的运算能力和逻辑思维能力,让学生体会数学与生活的紧密联系。

学情分析 1.知识基础:在学习两位数加一位数和整十数(不进位)之前,学生已有学习20以内的加法、100以内数的认识的知识经验。 2.学习经验:学生已有学习20以内数的加减法的操作经验,学生能借助小棒摆一摆,计数器拨一拨等操作活动,直观理解算理。感悟过相同数位上的数相加的基本原理。 3.困难预估:部分学生虽然能正确计算,但却不能用自己的语言表达计算的过程。学生对于这一类题目的认知仅停留在能得到正确结果的层面,没有认识到数的运算与数的意义等知识是相关联的,因此不能用自己的语言很好地表达计算的道理。

*任务分析

教学目标 1.在具体情境中,了解和体会加法运算的意义,会用两位数不进位加法解决生活中的简单实际问题。 2.通过摆小棒等操作活动,理解两位数加一位数、整十数的算理,掌握“相同数位上的数相加”的算法,能正确计算,并能熟练地进行口算。 3.在交流、比较算法的过程中,逐步发展运算能力和推理意识。

教学重点 理解两位数加一位数、整十数的算理。

教学难点 掌握“相同数位上的数相加”的算法。

教学资源

教学环节 教与学活动 评价关注点

一、情境引入 情境:小松鼠一家采松果 看一看:你从图中获得了哪些数学信息?能提出什么数学问题? 预设: ①松鼠爸爸和松鼠宝宝一共采了多少个松果? ②松鼠爸爸和松鼠妈妈一共采了多少个松果? 想一想:用什么方法解决? (追问:为什么用加法?) 算一算 列式解答:23+2= 23+20= 能根据已有信息,提出数学问题,思考用什么方法解答。

二、探索新知 (一)两位数加一位数的不进位加法 1.提问:松鼠爸爸和松鼠宝宝一共采了多少个松果? 算式:23+2= 2.尝试计算: (1)动手操作:借助小棒摆一摆 (2)表达算理: 先算:3+2=5 再算:20+5=25 追问:为什么先算3+2? 预设:3和2都是个位上的数,所以先相加,再加十位上的数。 3.小结:23是由2个十和3个一组成的,要加的2表示2个一,所以要先把3个一和2个一加起来,也就是相同数位上的数才能直接相加。 4.跟进训练:摆一摆,说一说 两位数加整十数的不进位加法 1.提问:松鼠爸爸和松鼠妈妈一共采了多少个松果? 算式:23+20= 2.尝试计算: (1)方法迁移: 表达算理: 先算:20+20=40 再算:40+3=43 追问:为什么先算20+20? 预设:2和2都是十位上的数,所以先相加,再加个位上的3。 3.小结:23是由2个十和3个一组成的,20里有2个十,23中的2个十和20中的2个十相加得4个十,也就是十位和十位上的数相加,再加上个位上的3。 4.跟进训练:摆一摆,说一说 5.对比分析:两道算式对比,归纳并形成算法。 归纳总结:计算两位数加一位数(不进位)、整十数时,必须是几个一和几个一相加、几个十和几个十相加,即相同数位上的数才能直接相加。 借助学具,能正确计算两位数加一位数,并能用语言表达思考和计算的过程。 借助学具,能正确计算两位数加整十数;在交流、比较的过程中,得出“相同数位上的数相加”的方法。

三、巩固练习 1.算一算 2.填一填

四、总结收获 今天你有什么收获?

板书设计 不进位加法第一课时

课堂学习单 见附件1

课后作业 题号 对应目标编号 学维度 题目类型 题目难度 预计完成时间 对应学科核心素养

识记 理解 运用 综合

见附件2

反思与改进

附1:课堂学习单附2:课后作业单

课堂学习单

跟进练习

两位数加一位数:先用小棒摆一摆,或用计数器拨一拨,再说出结果。

23+4=

33+2=

82+6=

两位数加整十数:先用小棒摆一摆,或用计数器拨一拨,再说出结果。

23+30=

18+40=

20+59=

对比练习

67+2=

67+20=

80+11=

8+11=

0+37=

10+25=

看图填空,并计算

43+6=

+30=

课后作业单

看小棒或者计数器,说出计算过程。

算式: 34+3=

+=

+=

算式: 40+32=

+=

+=

在○里放上数卡,使各图中每条线上三个数的和都是100,并且不能有重复的数。

同课章节目录