广东省梅州市兴宁市宋声学校2024-2025学年八年级下学期3月月考语文试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 广东省梅州市兴宁市宋声学校2024-2025学年八年级下学期3月月考语文试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 75.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-21 12:59:08 | ||

图片预览

文档简介

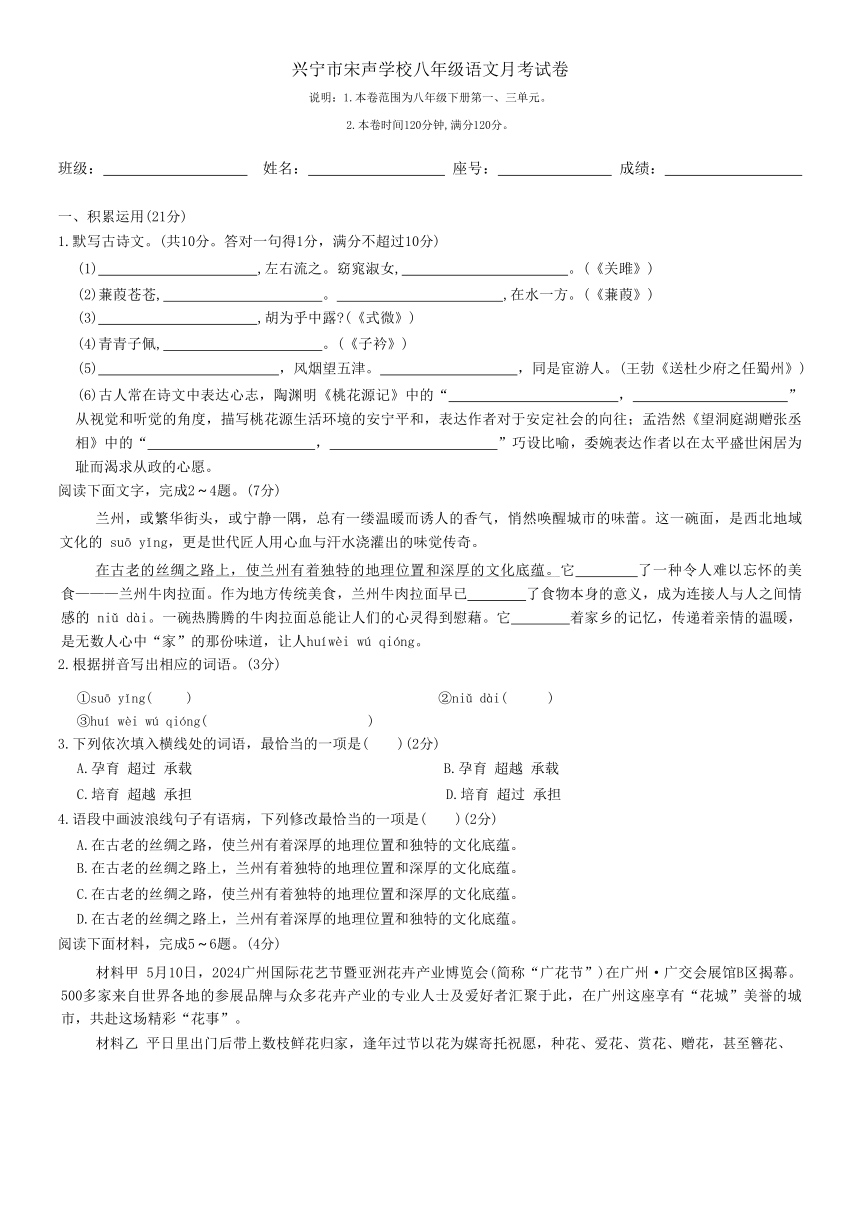

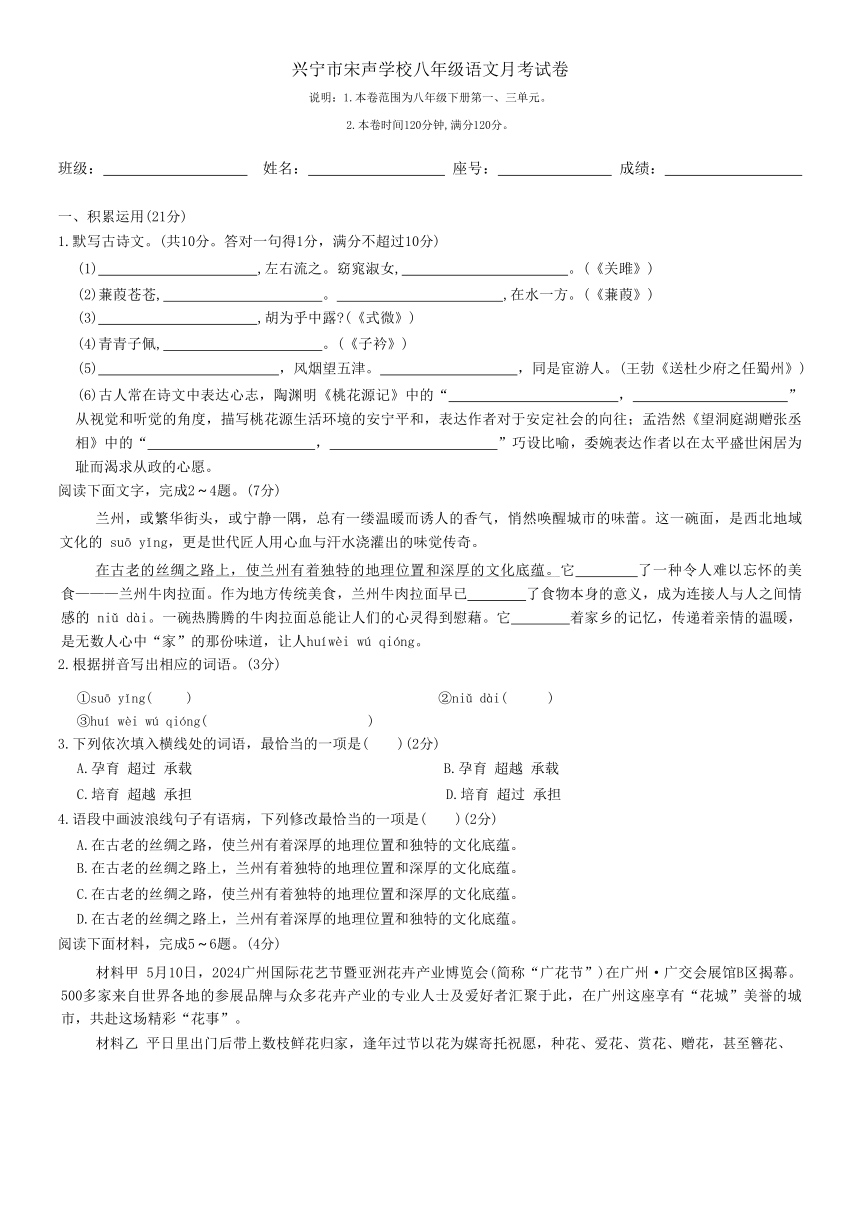

兴宁市宋声学校八年级语文月考试卷

说明:1.本卷范围为八年级下册第一、三单元。

2.本卷时间120分钟,满分120分。

班级: 姓名: 座号: 成绩:

一、积累运用(21分)

1.默写古诗文。(共10分。答对一句得1分,满分不超过10分)

(1) ,左右流之。窈窕淑女, 。(《关雎》)

(2)蒹葭苍苍, 。 ,在水一方。(《蒹葭》)

(3) ,胡为乎中露 (《式微》)

(4)青青子佩, 。(《子衿》)

(5) ,风烟望五津。 ,同是宦游人。(王勃《送杜少府之任蜀州》)

(6)古人常在诗文中表达心志,陶渊明《桃花源记》中的“ , ”从视觉和听觉的角度,描写桃花源生活环境的安宁平和,表达作者对于安定社会的向往;孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》中的“ , ”巧设比喻,委婉表达作者以在太平盛世闲居为耻而渴求从政的心愿。

阅读下面文字,完成2~4题。(7分)

兰州,或繁华街头,或宁静一隅,总有一缕温暖而诱人的香气,悄然唤醒城市的味蕾。这一碗面,是西北地域文化的 suō yǐng,更是世代匠人用心血与汗水浇灌出的味觉传奇。

在古老的丝绸之路上,使兰州有着独特的地理位置和深厚的文化底蕴。它 了一种令人难以忘怀的美食———兰州牛肉拉面。作为地方传统美食,兰州牛肉拉面早已 了食物本身的意义,成为连接人与人之间情感的 niǔ dài。一碗热腾腾的牛肉拉面总能让人们的心灵得到慰藉。它 着家乡的记忆,传递着亲情的温暖,是无数人心中“家”的那份味道,让人huíwèi wú qióng。

2.根据拼音写出相应的词语。(3分)

①suō yǐng( ) ②niǔ dài( )

③huí wèi wú qióng( )

3.下列依次填入横线处的词语,最恰当的一项是( )(2分)

A.孕育 超过 承载 B.孕育 超越 承载

C.培育 超越 承担 D.培育 超过 承担

4.语段中画波浪线句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )(2分)

A.在古老的丝绸之路,使兰州有着深厚的地理位置和独特的文化底蕴。

B.在古老的丝绸之路上,兰州有着独特的地理位置和深厚的文化底蕴。

C.在古老的丝绸之路,使兰州有着独特的地理位置和深厚的文化底蕴。

D.在古老的丝绸之路上,兰州有着深厚的地理位置和独特的文化底蕴。

阅读下面材料,完成5~6题。(4分)

材料甲 5月10日,2024广州国际花艺节暨亚洲花卉产业博览会(简称“广花节”)在广州·广交会展馆B区揭幕。500多家来自世界各地的参展品牌与众多花卉产业的专业人士及爱好者汇聚于此,在广州这座享有“花城”美誉的城市,共赴这场精彩“花事”。

材料乙 平日里出门后带上数枝鲜花归家,逢年过节以花为媒寄托祝愿,种花、爱花、赏花、赠花,甚至簪花、

咏花、忆花……广州人解锁了无数种花的正确打开方式。

春满珠三角,2024年越秀迎春花市楹联进入大家的视野。“ ;燃情中国梦,花开第一流。”这是花市主牌楼拱北楼上的一副楹联。该楹联将大湾区领航独秀、珠江三角洲春满人间的花市文化底蕴彰显出来,是评选出的特等奖。如果要找寻广州春天的声息,可直探花街深处;在这里寻一腔诗意,并享受阵阵沁人的花香,在花市中心亭广东贡院龙门的楹联“ ;莫辜诗意,正香气浓时”,正取此意。其他如“龙携雨润花,五羊越秀;天佑人圆梦,万象常新”“一枝先得东风信; ”,这些楹联都得到评委的普遍赞誉。

5.请为材料甲拟写一个新闻标题。(不超过20字)(2分)

6.把下面对联依次填入材料乙横线处。(只填序号)(2分)

①如问春声,在花街深处 ②万朵争开南粤春 ③领秀大湾区,春满珠三角

二、阅读(49分)

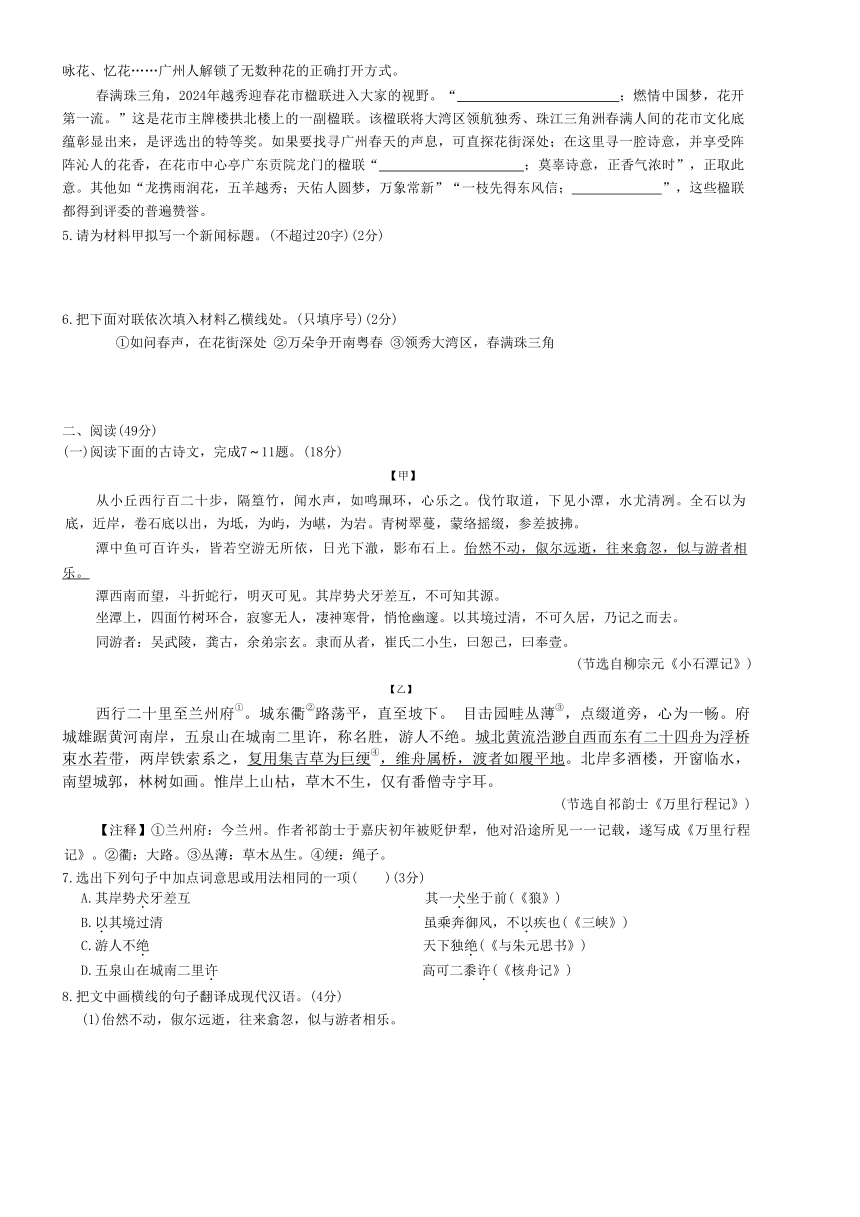

(一)阅读下面的古诗文,完成7~11题。(18分)

【甲】

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

同游者:吴武陵,龚古,余弟宗玄。隶而从者,崔氏二小生,曰恕己,曰奉壹。

(节选自柳宗元《小石潭记》)

【乙】

西行二十里至兰州府①。城东衢②路荡平,直至坡下。 目击园畦丛薄③,点缀道旁,心为一畅。府城雄踞黄河南岸,五泉山在城南二里许,称名胜,游人不绝。城北黄流浩渺自西而东有二十四舟为浮桥束水若带,两岸铁索系之,复用集吉草为巨绠④,维舟属桥,渡者如履平地。北岸多酒楼,开窗临水,南望城郭,林树如画。惟岸上山枯,草木不生,仅有番僧寺宇耳。

(节选自祁韵士《万里行程记》)

【注释】①兰州府:今兰州。作者祁韵士于嘉庆初年被贬伊犁,他对沿途所见一一记载,遂写成《万里行程记》。②衢:大路。③丛薄:草木丛生。④绠:绳子。

7.选出下列句子中加点词意思或用法相同的一项( )(3分)

A.其岸势犬牙差互 其一犬坐于前(《狼》)

B.以其境过清 虽乘奔御风,不以疾也(《三峡》)

C.游人不绝 天下独绝(《与朱元思书》)

D.五泉山在城南二里许 高可二黍许(《核舟记》)

8.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

(2)复用集吉草为巨绠,维舟属桥,渡者如履平地。

9.请用“/”给乙文中画波浪线的句子断句。(断三处)(3分)

城 北 黄 流 浩 渺 自 西 而 东 有 二 十 四 舟 为 浮 桥 束 水 若 带

10.甲、乙两文都按照怎样的顺序在写 作者的心境有何不同 (4分)

送杜少府之任蜀州

王 勃

城阙辅三秦,风烟望五津。

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。

无为在歧路,儿女共沾巾。

11.人们说王勃的《送杜少府之任蜀州》一洗古代送别诗凄凉伤感的风格,你从诗中哪些句子可以看出来 请举出一例做简要分析。(4分)

(二)阅读下面的材料,完成12~14题。(10分)

材料一

①菌草,有人将其称为“幸福草”,在非洲国家,菌草被当地百姓亲切地称为“中国草”。

②菌草到底是什么草 简单地说,这是一种可用作食用菌、药用菌栽培的高大草本植物。国际上菌草的英文名字是汉语拼音“Jun cao”,因为菌草技术是我国拥有完全自主知识产权的原创技术。

③菌草有什么用 最初,它被用于食用菌、药用菌的培养基,栽培出优质食药用菌。经过多年选育、创新,其功能也从最初的“以草代木”种菇,拓展到菌草饲料、菌物肥料、菌草生物质能源开发等领域。

(选自《人民日报》,有删改)

材料二

④走进宁夏回族自治区银川市永宁县闽宁镇园艺村的设施温棚,翠绿的巨型菌草长得笔直,3米多高的植株仿佛要触到温棚顶。菌草密密匝匝,行走其间,仿佛进入原始森林。叶子像玉米,形状像高粱,但一年能产两季,用来做牛羊饲料,可比玉米、高粱产量大。

⑤变害为利的“生态草”。作为生态治理的先锋植物,菌草不仅能作为牛羊的饲料使用,还能成为保持水土、防风固沙的利器。 菌草根系发达、光合效率高、适应性广,耐旱、耐盐碱、抗逆性强,可在坡地、沙地、盐碱地快速生长,能有效改良盐碱地。 宁夏养殖业发展需要消耗大量玉米,巨菌草的粗蛋白含量高于玉米,而且,巨菌草在宁夏的鲜草产量是青贮玉米的3倍左右。种2万亩菌草,至少是6万亩青贮玉米的产量,相当于节省了4万亩耕地。

⑥拓宽产业的“致富草”。 巨菌草可用于饲喂牛、羊、鸡等畜禽,帮助团结村里的养殖户解决饲料成本高的难题,还可以栽培香菇、灵芝等食用菌、药用菌,为村里产业化发展奠定基础。

(选自《人民日报》<海外版>,有删改)

材料三

⑦山海不为远,菌草连万里。在2024年中非合作论坛峰会即将举行之际,由中央广播电视总台制作推出的五集纪录片《中国草》在央视中文国际频道(CCTV-4)开播,聚焦中国菌草技术在巴布亚新几内亚、卢旺达等国家落地生根、开花结果的发

展历程,讲述小小的中国草“点草成金”,成为造福非洲等发展中国家人民的“幸福草”的故事。

(选自《连结中非的“幸福草”》2024年9月3日,有删改)

材料四

⑧历时数十年,中国菌草技术发明人林占熺带领科研团队选育出一类草本植物,高产、优质、根系发达、耐瘠薄、耐旱、耐盐碱,最早替代木材用于食药用菌的栽培,故名“菌草”。由于富含蛋白质、生长快、适应性强,它也广泛用于牲畜饲料。

⑨林占熺特别回忆起一个细节:21世纪之初,正是在时任福建省省长习近平的推动和支持下,全球首个菌草科学实验室在福建农林大学创建。菌草技术从福建走向全国,又走出国门、走向世界,离不开习近平总书记多年以来的持续关心和推动,离不开中国科研工作者的勇于开拓、甘于奉献。

⑩凝结山海情深的“闽宁草”陆续推广到全国31个省份,为乡村振兴做出了积极贡献。跨越更广阔的山海,“中国草”陆续在亚太、拉美、非洲等广大全球南方国家开花、结果、扎根。

(选自《习近平主席关心的“中国草”》,有删改)

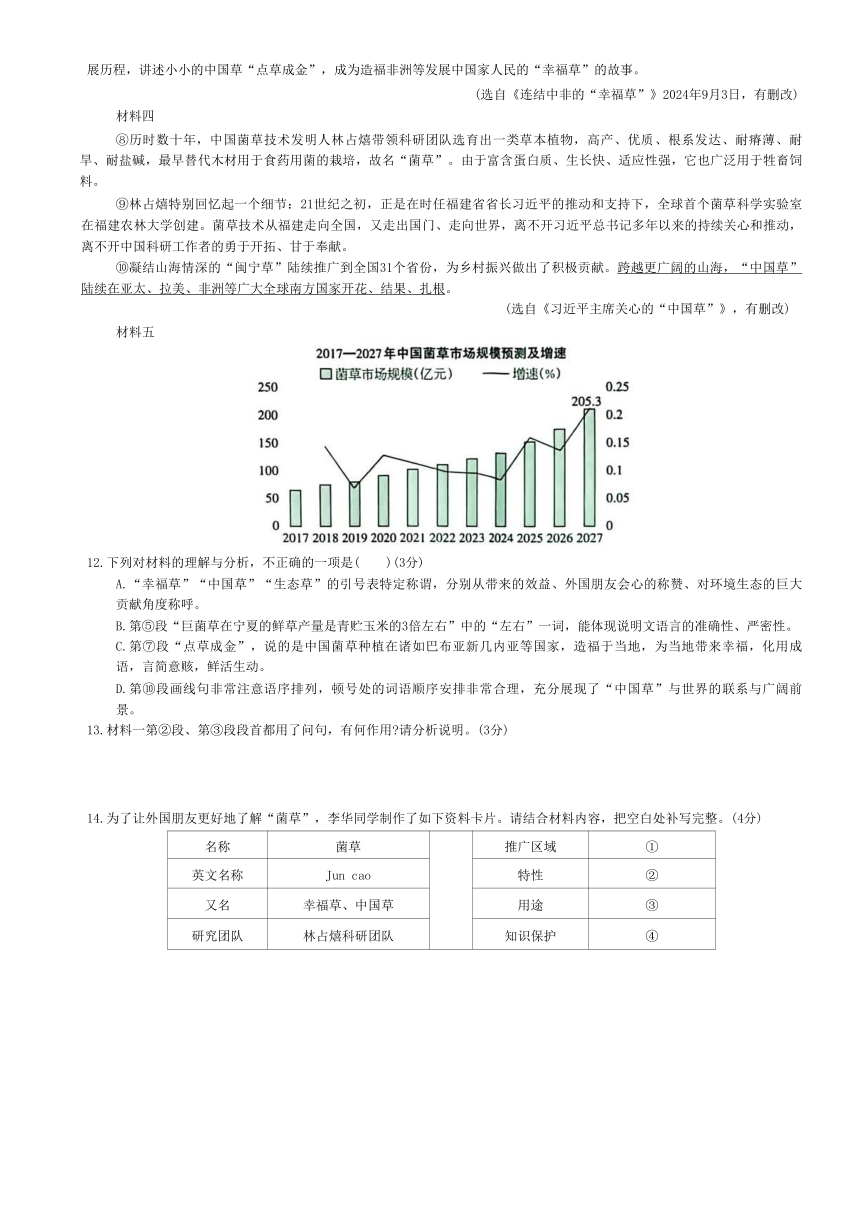

材料五

12.下列对材料的理解与分析,不正确的一项是( )(3分)

A.“幸福草”“中国草”“生态草”的引号表特定称谓,分别从带来的效益、外国朋友会心的称赞、对环境生态的巨大贡献角度称呼。

B.第⑤段“巨菌草在宁夏的鲜草产量是青贮玉米的3倍左右”中的“左右”一词,能体现说明文语言的准确性、严密性。

C.第⑦段“点草成金”,说的是中国菌草种植在诸如巴布亚新几内亚等国家,造福于当地,为当地带来幸福,化用成语,言简意赅,鲜活生动。

D.第⑩段画线句非常注意语序排列,顿号处的词语顺序安排非常合理,充分展现了“中国草”与世界的联系与广阔前景。

13.材料一第②段、第③段段首都用了问句,有何作用 请分析说明。(3分)

14.为了让外国朋友更好地了解“菌草”,李华同学制作了如下资料卡片。请结合材料内容,把空白处补写完整。(4分)

名称 菌草 推广区域 ①

英文名称 Jun cao 特性 ②

又名 幸福草、中国草 用途 ③

研究团队 林占熺科研团队 知识保护 ④

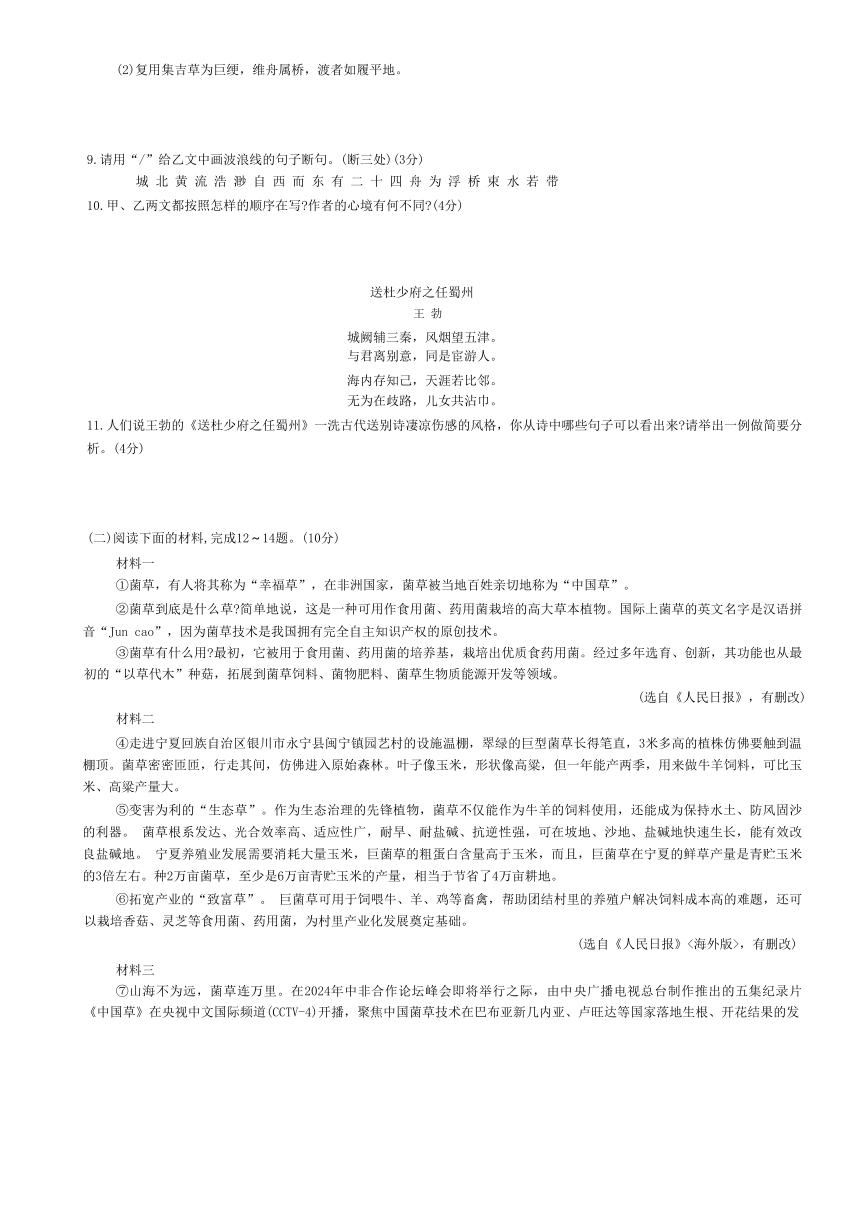

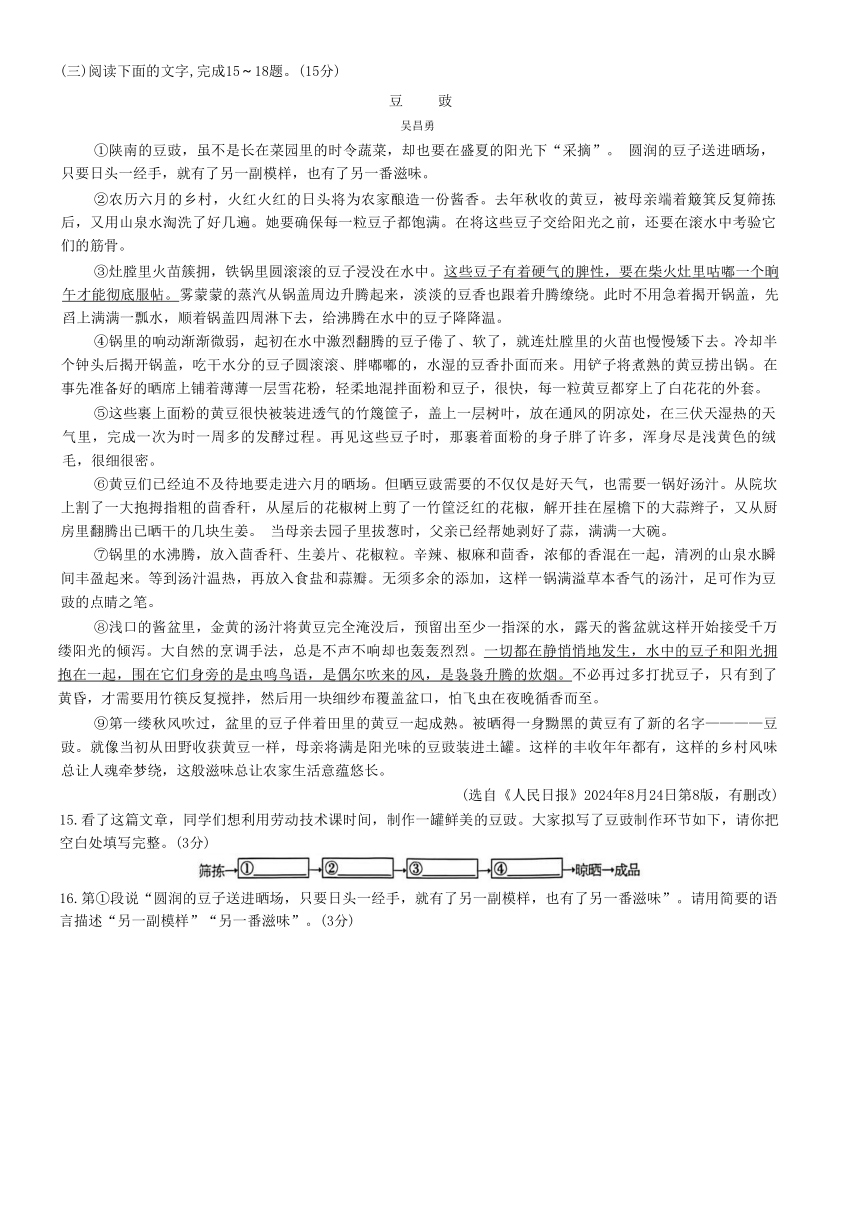

(三)阅读下面的文字,完成15~18题。(15分)

豆 豉

吴昌勇

①陕南的豆豉,虽不是长在菜园里的时令蔬菜,却也要在盛夏的阳光下“采摘”。 圆润的豆子送进晒场,只要日头一经手,就有了另一副模样,也有了另一番滋味。

②农历六月的乡村,火红火红的日头将为农家酿造一份酱香。去年秋收的黄豆,被母亲端着簸箕反复筛拣后,又用山泉水淘洗了好几遍。她要确保每一粒豆子都饱满。在将这些豆子交给阳光之前,还要在滚水中考验它们的筋骨。

③灶膛里火苗簇拥,铁锅里圆滚滚的豆子浸没在水中。这些豆子有着硬气的脾性,要在柴火灶里咕嘟一个晌午才能彻底服帖。雾蒙蒙的蒸汽从锅盖周边升腾起来,淡淡的豆香也跟着升腾缭绕。此时不用急着揭开锅盖,先舀上满满一瓢水,顺着锅盖四周淋下去,给沸腾在水中的豆子降降温。

④锅里的响动渐渐微弱,起初在水中激烈翻腾的豆子倦了、软了,就连灶膛里的火苗也慢慢矮下去。冷却半个钟头后揭开锅盖,吃干水分的豆子圆滚滚、胖嘟嘟的,水湿的豆香扑面而来。用铲子将煮熟的黄豆捞出锅。在事先准备好的晒席上铺着薄薄一层雪花粉,轻柔地混拌面粉和豆子,很快,每一粒黄豆都穿上了白花花的外套。

⑤这些裹上面粉的黄豆很快被装进透气的竹篾筐子,盖上一层树叶,放在通风的阴凉处,在三伏天湿热的天气里,完成一次为时一周多的发酵过程。再见这些豆子时,那裹着面粉的身子胖了许多,浑身尽是浅黄色的绒毛,很细很密。

⑥黄豆们已经迫不及待地要走进六月的晒场。但晒豆豉需要的不仅仅是好天气,也需要一锅好汤汁。从院坎上割了一大抱拇指粗的茴香秆,从屋后的花椒树上剪了一竹筐泛红的花椒,解开挂在屋檐下的大蒜辫子,又从厨房里翻腾出已晒干的几块生姜。 当母亲去园子里拔葱时,父亲已经帮她剥好了蒜,满满一大碗。

⑦锅里的水沸腾,放入茴香秆、生姜片、花椒粒。辛辣、椒麻和茴香,浓郁的香混在一起,清冽的山泉水瞬间丰盈起来。等到汤汁温热,再放入食盐和蒜瓣。无须多余的添加,这样一锅满溢草本香气的汤汁,足可作为豆豉的点睛之笔。

⑧浅口的酱盆里,金黄的汤汁将黄豆完全淹没后,预留出至少一指深的水,露天的酱盆就这样开始接受千万缕阳光的倾泻。大自然的烹调手法,总是不声不响却也轰轰烈烈。一切都在静悄悄地发生,水中的豆子和阳光拥抱在一起,围在它们身旁的是虫鸣鸟语,是偶尔吹来的风,是袅袅升腾的炊烟。不必再过多打扰豆子,只有到了黄昏,才需要用竹筷反复搅拌,然后用一块细纱布覆盖盆口,怕飞虫在夜晚循香而至。

⑨第一缕秋风吹过,盆里的豆子伴着田里的黄豆一起成熟。被晒得一身黝黑的黄豆有了新的名字————豆豉。就像当初从田野收获黄豆一样,母亲将满是阳光味的豆豉装进土罐。这样的丰收年年都有,这样的乡村风味总让人魂牵梦绕,这般滋味总让农家生活意蕴悠长。

(选自《人民日报》2024年8月24日第8版,有删改)

15.看了这篇文章,同学们想利用劳动技术课时间,制作一罐鲜美的豆豉。大家拟写了豆豉制作环节如下,请你把空白处填写完整。(3分)

16.第①段说“圆润的豆子送进晒场,只要日头一经手,就有了另一副模样,也有了另一番滋味”。请用简要的语言描述“另一副模样”“另一番滋味”。(3分)

17.这篇文章的语言非常有特点,譬如第③段、第⑧段的画线句子。请从修辞角度任选一句赏析。(4分)

(1)这些豆子有着硬气的脾性,要在柴火灶里咕嘟一个晌午才能彻底服帖。

(2)一切都在静悄悄地发生,水中的豆子和阳光拥抱在一起,围在它们身旁的是虫鸣鸟语,是偶尔吹来的风,是袅袅升腾的炊烟。

18.请结合全文,说一说标题是否可以换作“豆豉是怎样制成的”,并简要说明理由。(4分)

(四)按要求完成19~20题。(6分)

19.下列对名著表述不正确的一项是( )(2分)

A.《经典常谈》是朱自清在20世纪30年代末到40年代初为中学生撰写的一部介绍我国传统文化经典的著作。

B.《经典常谈》全书共十三篇,介绍了《说文解字》《周易》《史记》等经典著作,并概述了诸子百家、辞赋和历代诗文的情况。

C.《经典常谈》介绍的史书有《春秋》《战国策》《史记》《汉书》等,这些史书涉及纪传体、编年体等多种体裁。

D.《经典常谈》叙述的语言平实,论述思路严密,是一部按照严谨的传统学术观念撰写的学术著作集。

20.阅读《经典常谈》,我们可以选择《〈诗经〉第四》《辞赋第十一》《诗第十二》进行组合阅读,这样能够比较完整地了解中国古代诗歌的发展过程及其成果。你觉得这一说法合理吗 请结合名著及名著阅读方法,分析说明。(4分)

三、作文(50分)

21.阅读下面的文字,按要求作文。

同学,在你的成长经历中应该有许多小小改变。小小改变的或许是一个表情,一种语气;一个举动,一个步骤 或许是一种态度,一个习惯;一个视角,一种思路 在这些改变中,我们收获的可能是自我的认可、他人的肯定;可能是宝贵的经验、思维的突破……也许达到了预期的目标,也许得到了意外的惊喜。无论是个体还是集体的小小改变,都是我们主动进步的愿望、积极努力的过程。

请以“小小改变,收获满满”为标题,写一篇作文。

要求:(1)文体自选(诗歌除外);(2)不少于500字;(3)文中不得出现真实姓名和校名。

答案

一、积累运用(21分)

1. (1)参差荇菜;寤寐求之

(2)白露为霜;所谓伊人

(3)微君之故

(4)悠悠我思

(5)城阙辅三秦;与君离别意

(6)阡陌交通,鸡犬相闻;欲济无舟楫,端居耻圣明

2. ①缩影;②纽带;③回味无穷

3. B

4. B

5. 2024广州国际花艺节暨亚洲花卉产业博览会揭幕

6. ③;①;②

二、阅读(49分)

7. D

8. (1)(鱼)呆呆地(停在那里)一动不动,忽然间向远处游去,来来往往轻快敏捷,好像是和游玩的人相互逗乐。

(2)又用集吉草做成巨大的绳子,系住船只连接浮桥,渡河的人如同走在平地上。

9. 城北黄流浩渺/自西而东/有二十四舟为浮桥/束水若带

10. 甲、乙两文都按照空间顺序来写。甲文作者起初因发现小潭、看到潭中景物而感到快乐,但之后因小石潭环境过于凄清,内心产生孤寂、凄凉之感;乙文作者看到兰州府城景色,如园畦丛薄、黄流浮桥等,心境是舒畅愉悦的。

11. 示例:“海内存知己,天涯若比邻”。这句诗一扫古代送别诗中那种悲伤凄凉的情感,它表达了只要四海之内有知心朋友,即使远在天涯,也好像近在身边的豁达情怀,体现出诗人对友情的坚定信念,以及对离别的洒脱态度,给人积极向上的力量。

12. D

13. 第②段和第③段段首的问句,分别引出了对菌草定义和用途的介绍,引发读者思考,激发读者的阅读兴趣,使文章内容的呈现更具逻辑性和条理性。

14. ①全国31个省份及亚太、拉美、非洲等广大全球南方国家;②高产、优质、根系发达、耐瘠薄、耐旱、耐盐碱、富含蛋白质、生长快、适应性强;③用于食用菌、药用菌栽培,做牲畜饲料,保持水土、防风固沙,制作菌物肥料、开发菌草生物质能源等;④我国拥有完全自主知识产权

15. 淘洗→煮熟→混拌面粉→发酵→制作汤汁→浸泡→搅拌、覆盖→晾晒

16. “另一副模样”:裹上面粉发酵后浑身是浅黄色绒毛,被晒得黝黑;“另一番滋味”:具有草本香气,味道浓郁,有别于普通黄豆。

17. (1)运用拟人的修辞手法,将豆子赋予人的“硬气”“服帖”等性格特点,生动形象地写出了豆子需要长时间炖煮才能熟透的特点,使文章语言富有生活气息,也表现出制作豆豉过程的不易。

(2)运用拟人和排比的修辞手法,“拥抱”将豆子和阳光拟人化,“是虫鸣鸟语,是偶尔吹来的风,是袅袅升腾的炊烟”构成排比,生动形象地描绘出豆子在阳光照射下发酵时的美好环境,营造出温馨、惬意的氛围,表达了作者对制作豆豉这一过程的喜爱。

18. 不可以。“豆豉是怎样制成的”这个标题过于直白,只强调了制作过程;而“豆豉”这个标题简洁又富有韵味,“豆豉”作为文章的线索,贯穿全文,不仅包含了制作过程,还承载着乡村生活的美好回忆、农家的丰收喜悦以及作者对乡村风味的眷恋之情,使文章的主题更丰富、更有内涵。

19. D

20. 这种说法合理。《〈诗经〉第四》介绍了《诗经》这一中国古代诗歌的源头,阐述其内容、艺术手法等;《辞赋第十一》讲述了辞赋这一诗歌变体的发展历程;《诗第十二》则对历代诗歌的发展进行了概述。按照名著阅读的“专题阅读法”,将这几篇组合阅读,能够从不同阶段和角度,较为完整地梳理出中国古代诗歌从起源到发展的过程及其成果,有助于读者系统地了解中国古代诗歌。

三、作文(50分)

21. 略,可结合自身经历,选取成长中“小小改变”的具体事例,如学习方法的调整、生活习惯的养成等,详细描述改变的过程以及带来的“满满收获”,注意文体要求、字数限制和避免出现真实姓名、校名等信息。

说明:1.本卷范围为八年级下册第一、三单元。

2.本卷时间120分钟,满分120分。

班级: 姓名: 座号: 成绩:

一、积累运用(21分)

1.默写古诗文。(共10分。答对一句得1分,满分不超过10分)

(1) ,左右流之。窈窕淑女, 。(《关雎》)

(2)蒹葭苍苍, 。 ,在水一方。(《蒹葭》)

(3) ,胡为乎中露 (《式微》)

(4)青青子佩, 。(《子衿》)

(5) ,风烟望五津。 ,同是宦游人。(王勃《送杜少府之任蜀州》)

(6)古人常在诗文中表达心志,陶渊明《桃花源记》中的“ , ”从视觉和听觉的角度,描写桃花源生活环境的安宁平和,表达作者对于安定社会的向往;孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》中的“ , ”巧设比喻,委婉表达作者以在太平盛世闲居为耻而渴求从政的心愿。

阅读下面文字,完成2~4题。(7分)

兰州,或繁华街头,或宁静一隅,总有一缕温暖而诱人的香气,悄然唤醒城市的味蕾。这一碗面,是西北地域文化的 suō yǐng,更是世代匠人用心血与汗水浇灌出的味觉传奇。

在古老的丝绸之路上,使兰州有着独特的地理位置和深厚的文化底蕴。它 了一种令人难以忘怀的美食———兰州牛肉拉面。作为地方传统美食,兰州牛肉拉面早已 了食物本身的意义,成为连接人与人之间情感的 niǔ dài。一碗热腾腾的牛肉拉面总能让人们的心灵得到慰藉。它 着家乡的记忆,传递着亲情的温暖,是无数人心中“家”的那份味道,让人huíwèi wú qióng。

2.根据拼音写出相应的词语。(3分)

①suō yǐng( ) ②niǔ dài( )

③huí wèi wú qióng( )

3.下列依次填入横线处的词语,最恰当的一项是( )(2分)

A.孕育 超过 承载 B.孕育 超越 承载

C.培育 超越 承担 D.培育 超过 承担

4.语段中画波浪线句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )(2分)

A.在古老的丝绸之路,使兰州有着深厚的地理位置和独特的文化底蕴。

B.在古老的丝绸之路上,兰州有着独特的地理位置和深厚的文化底蕴。

C.在古老的丝绸之路,使兰州有着独特的地理位置和深厚的文化底蕴。

D.在古老的丝绸之路上,兰州有着深厚的地理位置和独特的文化底蕴。

阅读下面材料,完成5~6题。(4分)

材料甲 5月10日,2024广州国际花艺节暨亚洲花卉产业博览会(简称“广花节”)在广州·广交会展馆B区揭幕。500多家来自世界各地的参展品牌与众多花卉产业的专业人士及爱好者汇聚于此,在广州这座享有“花城”美誉的城市,共赴这场精彩“花事”。

材料乙 平日里出门后带上数枝鲜花归家,逢年过节以花为媒寄托祝愿,种花、爱花、赏花、赠花,甚至簪花、

咏花、忆花……广州人解锁了无数种花的正确打开方式。

春满珠三角,2024年越秀迎春花市楹联进入大家的视野。“ ;燃情中国梦,花开第一流。”这是花市主牌楼拱北楼上的一副楹联。该楹联将大湾区领航独秀、珠江三角洲春满人间的花市文化底蕴彰显出来,是评选出的特等奖。如果要找寻广州春天的声息,可直探花街深处;在这里寻一腔诗意,并享受阵阵沁人的花香,在花市中心亭广东贡院龙门的楹联“ ;莫辜诗意,正香气浓时”,正取此意。其他如“龙携雨润花,五羊越秀;天佑人圆梦,万象常新”“一枝先得东风信; ”,这些楹联都得到评委的普遍赞誉。

5.请为材料甲拟写一个新闻标题。(不超过20字)(2分)

6.把下面对联依次填入材料乙横线处。(只填序号)(2分)

①如问春声,在花街深处 ②万朵争开南粤春 ③领秀大湾区,春满珠三角

二、阅读(49分)

(一)阅读下面的古诗文,完成7~11题。(18分)

【甲】

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

同游者:吴武陵,龚古,余弟宗玄。隶而从者,崔氏二小生,曰恕己,曰奉壹。

(节选自柳宗元《小石潭记》)

【乙】

西行二十里至兰州府①。城东衢②路荡平,直至坡下。 目击园畦丛薄③,点缀道旁,心为一畅。府城雄踞黄河南岸,五泉山在城南二里许,称名胜,游人不绝。城北黄流浩渺自西而东有二十四舟为浮桥束水若带,两岸铁索系之,复用集吉草为巨绠④,维舟属桥,渡者如履平地。北岸多酒楼,开窗临水,南望城郭,林树如画。惟岸上山枯,草木不生,仅有番僧寺宇耳。

(节选自祁韵士《万里行程记》)

【注释】①兰州府:今兰州。作者祁韵士于嘉庆初年被贬伊犁,他对沿途所见一一记载,遂写成《万里行程记》。②衢:大路。③丛薄:草木丛生。④绠:绳子。

7.选出下列句子中加点词意思或用法相同的一项( )(3分)

A.其岸势犬牙差互 其一犬坐于前(《狼》)

B.以其境过清 虽乘奔御风,不以疾也(《三峡》)

C.游人不绝 天下独绝(《与朱元思书》)

D.五泉山在城南二里许 高可二黍许(《核舟记》)

8.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

(2)复用集吉草为巨绠,维舟属桥,渡者如履平地。

9.请用“/”给乙文中画波浪线的句子断句。(断三处)(3分)

城 北 黄 流 浩 渺 自 西 而 东 有 二 十 四 舟 为 浮 桥 束 水 若 带

10.甲、乙两文都按照怎样的顺序在写 作者的心境有何不同 (4分)

送杜少府之任蜀州

王 勃

城阙辅三秦,风烟望五津。

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。

无为在歧路,儿女共沾巾。

11.人们说王勃的《送杜少府之任蜀州》一洗古代送别诗凄凉伤感的风格,你从诗中哪些句子可以看出来 请举出一例做简要分析。(4分)

(二)阅读下面的材料,完成12~14题。(10分)

材料一

①菌草,有人将其称为“幸福草”,在非洲国家,菌草被当地百姓亲切地称为“中国草”。

②菌草到底是什么草 简单地说,这是一种可用作食用菌、药用菌栽培的高大草本植物。国际上菌草的英文名字是汉语拼音“Jun cao”,因为菌草技术是我国拥有完全自主知识产权的原创技术。

③菌草有什么用 最初,它被用于食用菌、药用菌的培养基,栽培出优质食药用菌。经过多年选育、创新,其功能也从最初的“以草代木”种菇,拓展到菌草饲料、菌物肥料、菌草生物质能源开发等领域。

(选自《人民日报》,有删改)

材料二

④走进宁夏回族自治区银川市永宁县闽宁镇园艺村的设施温棚,翠绿的巨型菌草长得笔直,3米多高的植株仿佛要触到温棚顶。菌草密密匝匝,行走其间,仿佛进入原始森林。叶子像玉米,形状像高粱,但一年能产两季,用来做牛羊饲料,可比玉米、高粱产量大。

⑤变害为利的“生态草”。作为生态治理的先锋植物,菌草不仅能作为牛羊的饲料使用,还能成为保持水土、防风固沙的利器。 菌草根系发达、光合效率高、适应性广,耐旱、耐盐碱、抗逆性强,可在坡地、沙地、盐碱地快速生长,能有效改良盐碱地。 宁夏养殖业发展需要消耗大量玉米,巨菌草的粗蛋白含量高于玉米,而且,巨菌草在宁夏的鲜草产量是青贮玉米的3倍左右。种2万亩菌草,至少是6万亩青贮玉米的产量,相当于节省了4万亩耕地。

⑥拓宽产业的“致富草”。 巨菌草可用于饲喂牛、羊、鸡等畜禽,帮助团结村里的养殖户解决饲料成本高的难题,还可以栽培香菇、灵芝等食用菌、药用菌,为村里产业化发展奠定基础。

(选自《人民日报》<海外版>,有删改)

材料三

⑦山海不为远,菌草连万里。在2024年中非合作论坛峰会即将举行之际,由中央广播电视总台制作推出的五集纪录片《中国草》在央视中文国际频道(CCTV-4)开播,聚焦中国菌草技术在巴布亚新几内亚、卢旺达等国家落地生根、开花结果的发

展历程,讲述小小的中国草“点草成金”,成为造福非洲等发展中国家人民的“幸福草”的故事。

(选自《连结中非的“幸福草”》2024年9月3日,有删改)

材料四

⑧历时数十年,中国菌草技术发明人林占熺带领科研团队选育出一类草本植物,高产、优质、根系发达、耐瘠薄、耐旱、耐盐碱,最早替代木材用于食药用菌的栽培,故名“菌草”。由于富含蛋白质、生长快、适应性强,它也广泛用于牲畜饲料。

⑨林占熺特别回忆起一个细节:21世纪之初,正是在时任福建省省长习近平的推动和支持下,全球首个菌草科学实验室在福建农林大学创建。菌草技术从福建走向全国,又走出国门、走向世界,离不开习近平总书记多年以来的持续关心和推动,离不开中国科研工作者的勇于开拓、甘于奉献。

⑩凝结山海情深的“闽宁草”陆续推广到全国31个省份,为乡村振兴做出了积极贡献。跨越更广阔的山海,“中国草”陆续在亚太、拉美、非洲等广大全球南方国家开花、结果、扎根。

(选自《习近平主席关心的“中国草”》,有删改)

材料五

12.下列对材料的理解与分析,不正确的一项是( )(3分)

A.“幸福草”“中国草”“生态草”的引号表特定称谓,分别从带来的效益、外国朋友会心的称赞、对环境生态的巨大贡献角度称呼。

B.第⑤段“巨菌草在宁夏的鲜草产量是青贮玉米的3倍左右”中的“左右”一词,能体现说明文语言的准确性、严密性。

C.第⑦段“点草成金”,说的是中国菌草种植在诸如巴布亚新几内亚等国家,造福于当地,为当地带来幸福,化用成语,言简意赅,鲜活生动。

D.第⑩段画线句非常注意语序排列,顿号处的词语顺序安排非常合理,充分展现了“中国草”与世界的联系与广阔前景。

13.材料一第②段、第③段段首都用了问句,有何作用 请分析说明。(3分)

14.为了让外国朋友更好地了解“菌草”,李华同学制作了如下资料卡片。请结合材料内容,把空白处补写完整。(4分)

名称 菌草 推广区域 ①

英文名称 Jun cao 特性 ②

又名 幸福草、中国草 用途 ③

研究团队 林占熺科研团队 知识保护 ④

(三)阅读下面的文字,完成15~18题。(15分)

豆 豉

吴昌勇

①陕南的豆豉,虽不是长在菜园里的时令蔬菜,却也要在盛夏的阳光下“采摘”。 圆润的豆子送进晒场,只要日头一经手,就有了另一副模样,也有了另一番滋味。

②农历六月的乡村,火红火红的日头将为农家酿造一份酱香。去年秋收的黄豆,被母亲端着簸箕反复筛拣后,又用山泉水淘洗了好几遍。她要确保每一粒豆子都饱满。在将这些豆子交给阳光之前,还要在滚水中考验它们的筋骨。

③灶膛里火苗簇拥,铁锅里圆滚滚的豆子浸没在水中。这些豆子有着硬气的脾性,要在柴火灶里咕嘟一个晌午才能彻底服帖。雾蒙蒙的蒸汽从锅盖周边升腾起来,淡淡的豆香也跟着升腾缭绕。此时不用急着揭开锅盖,先舀上满满一瓢水,顺着锅盖四周淋下去,给沸腾在水中的豆子降降温。

④锅里的响动渐渐微弱,起初在水中激烈翻腾的豆子倦了、软了,就连灶膛里的火苗也慢慢矮下去。冷却半个钟头后揭开锅盖,吃干水分的豆子圆滚滚、胖嘟嘟的,水湿的豆香扑面而来。用铲子将煮熟的黄豆捞出锅。在事先准备好的晒席上铺着薄薄一层雪花粉,轻柔地混拌面粉和豆子,很快,每一粒黄豆都穿上了白花花的外套。

⑤这些裹上面粉的黄豆很快被装进透气的竹篾筐子,盖上一层树叶,放在通风的阴凉处,在三伏天湿热的天气里,完成一次为时一周多的发酵过程。再见这些豆子时,那裹着面粉的身子胖了许多,浑身尽是浅黄色的绒毛,很细很密。

⑥黄豆们已经迫不及待地要走进六月的晒场。但晒豆豉需要的不仅仅是好天气,也需要一锅好汤汁。从院坎上割了一大抱拇指粗的茴香秆,从屋后的花椒树上剪了一竹筐泛红的花椒,解开挂在屋檐下的大蒜辫子,又从厨房里翻腾出已晒干的几块生姜。 当母亲去园子里拔葱时,父亲已经帮她剥好了蒜,满满一大碗。

⑦锅里的水沸腾,放入茴香秆、生姜片、花椒粒。辛辣、椒麻和茴香,浓郁的香混在一起,清冽的山泉水瞬间丰盈起来。等到汤汁温热,再放入食盐和蒜瓣。无须多余的添加,这样一锅满溢草本香气的汤汁,足可作为豆豉的点睛之笔。

⑧浅口的酱盆里,金黄的汤汁将黄豆完全淹没后,预留出至少一指深的水,露天的酱盆就这样开始接受千万缕阳光的倾泻。大自然的烹调手法,总是不声不响却也轰轰烈烈。一切都在静悄悄地发生,水中的豆子和阳光拥抱在一起,围在它们身旁的是虫鸣鸟语,是偶尔吹来的风,是袅袅升腾的炊烟。不必再过多打扰豆子,只有到了黄昏,才需要用竹筷反复搅拌,然后用一块细纱布覆盖盆口,怕飞虫在夜晚循香而至。

⑨第一缕秋风吹过,盆里的豆子伴着田里的黄豆一起成熟。被晒得一身黝黑的黄豆有了新的名字————豆豉。就像当初从田野收获黄豆一样,母亲将满是阳光味的豆豉装进土罐。这样的丰收年年都有,这样的乡村风味总让人魂牵梦绕,这般滋味总让农家生活意蕴悠长。

(选自《人民日报》2024年8月24日第8版,有删改)

15.看了这篇文章,同学们想利用劳动技术课时间,制作一罐鲜美的豆豉。大家拟写了豆豉制作环节如下,请你把空白处填写完整。(3分)

16.第①段说“圆润的豆子送进晒场,只要日头一经手,就有了另一副模样,也有了另一番滋味”。请用简要的语言描述“另一副模样”“另一番滋味”。(3分)

17.这篇文章的语言非常有特点,譬如第③段、第⑧段的画线句子。请从修辞角度任选一句赏析。(4分)

(1)这些豆子有着硬气的脾性,要在柴火灶里咕嘟一个晌午才能彻底服帖。

(2)一切都在静悄悄地发生,水中的豆子和阳光拥抱在一起,围在它们身旁的是虫鸣鸟语,是偶尔吹来的风,是袅袅升腾的炊烟。

18.请结合全文,说一说标题是否可以换作“豆豉是怎样制成的”,并简要说明理由。(4分)

(四)按要求完成19~20题。(6分)

19.下列对名著表述不正确的一项是( )(2分)

A.《经典常谈》是朱自清在20世纪30年代末到40年代初为中学生撰写的一部介绍我国传统文化经典的著作。

B.《经典常谈》全书共十三篇,介绍了《说文解字》《周易》《史记》等经典著作,并概述了诸子百家、辞赋和历代诗文的情况。

C.《经典常谈》介绍的史书有《春秋》《战国策》《史记》《汉书》等,这些史书涉及纪传体、编年体等多种体裁。

D.《经典常谈》叙述的语言平实,论述思路严密,是一部按照严谨的传统学术观念撰写的学术著作集。

20.阅读《经典常谈》,我们可以选择《〈诗经〉第四》《辞赋第十一》《诗第十二》进行组合阅读,这样能够比较完整地了解中国古代诗歌的发展过程及其成果。你觉得这一说法合理吗 请结合名著及名著阅读方法,分析说明。(4分)

三、作文(50分)

21.阅读下面的文字,按要求作文。

同学,在你的成长经历中应该有许多小小改变。小小改变的或许是一个表情,一种语气;一个举动,一个步骤 或许是一种态度,一个习惯;一个视角,一种思路 在这些改变中,我们收获的可能是自我的认可、他人的肯定;可能是宝贵的经验、思维的突破……也许达到了预期的目标,也许得到了意外的惊喜。无论是个体还是集体的小小改变,都是我们主动进步的愿望、积极努力的过程。

请以“小小改变,收获满满”为标题,写一篇作文。

要求:(1)文体自选(诗歌除外);(2)不少于500字;(3)文中不得出现真实姓名和校名。

答案

一、积累运用(21分)

1. (1)参差荇菜;寤寐求之

(2)白露为霜;所谓伊人

(3)微君之故

(4)悠悠我思

(5)城阙辅三秦;与君离别意

(6)阡陌交通,鸡犬相闻;欲济无舟楫,端居耻圣明

2. ①缩影;②纽带;③回味无穷

3. B

4. B

5. 2024广州国际花艺节暨亚洲花卉产业博览会揭幕

6. ③;①;②

二、阅读(49分)

7. D

8. (1)(鱼)呆呆地(停在那里)一动不动,忽然间向远处游去,来来往往轻快敏捷,好像是和游玩的人相互逗乐。

(2)又用集吉草做成巨大的绳子,系住船只连接浮桥,渡河的人如同走在平地上。

9. 城北黄流浩渺/自西而东/有二十四舟为浮桥/束水若带

10. 甲、乙两文都按照空间顺序来写。甲文作者起初因发现小潭、看到潭中景物而感到快乐,但之后因小石潭环境过于凄清,内心产生孤寂、凄凉之感;乙文作者看到兰州府城景色,如园畦丛薄、黄流浮桥等,心境是舒畅愉悦的。

11. 示例:“海内存知己,天涯若比邻”。这句诗一扫古代送别诗中那种悲伤凄凉的情感,它表达了只要四海之内有知心朋友,即使远在天涯,也好像近在身边的豁达情怀,体现出诗人对友情的坚定信念,以及对离别的洒脱态度,给人积极向上的力量。

12. D

13. 第②段和第③段段首的问句,分别引出了对菌草定义和用途的介绍,引发读者思考,激发读者的阅读兴趣,使文章内容的呈现更具逻辑性和条理性。

14. ①全国31个省份及亚太、拉美、非洲等广大全球南方国家;②高产、优质、根系发达、耐瘠薄、耐旱、耐盐碱、富含蛋白质、生长快、适应性强;③用于食用菌、药用菌栽培,做牲畜饲料,保持水土、防风固沙,制作菌物肥料、开发菌草生物质能源等;④我国拥有完全自主知识产权

15. 淘洗→煮熟→混拌面粉→发酵→制作汤汁→浸泡→搅拌、覆盖→晾晒

16. “另一副模样”:裹上面粉发酵后浑身是浅黄色绒毛,被晒得黝黑;“另一番滋味”:具有草本香气,味道浓郁,有别于普通黄豆。

17. (1)运用拟人的修辞手法,将豆子赋予人的“硬气”“服帖”等性格特点,生动形象地写出了豆子需要长时间炖煮才能熟透的特点,使文章语言富有生活气息,也表现出制作豆豉过程的不易。

(2)运用拟人和排比的修辞手法,“拥抱”将豆子和阳光拟人化,“是虫鸣鸟语,是偶尔吹来的风,是袅袅升腾的炊烟”构成排比,生动形象地描绘出豆子在阳光照射下发酵时的美好环境,营造出温馨、惬意的氛围,表达了作者对制作豆豉这一过程的喜爱。

18. 不可以。“豆豉是怎样制成的”这个标题过于直白,只强调了制作过程;而“豆豉”这个标题简洁又富有韵味,“豆豉”作为文章的线索,贯穿全文,不仅包含了制作过程,还承载着乡村生活的美好回忆、农家的丰收喜悦以及作者对乡村风味的眷恋之情,使文章的主题更丰富、更有内涵。

19. D

20. 这种说法合理。《〈诗经〉第四》介绍了《诗经》这一中国古代诗歌的源头,阐述其内容、艺术手法等;《辞赋第十一》讲述了辞赋这一诗歌变体的发展历程;《诗第十二》则对历代诗歌的发展进行了概述。按照名著阅读的“专题阅读法”,将这几篇组合阅读,能够从不同阶段和角度,较为完整地梳理出中国古代诗歌从起源到发展的过程及其成果,有助于读者系统地了解中国古代诗歌。

三、作文(50分)

21. 略,可结合自身经历,选取成长中“小小改变”的具体事例,如学习方法的调整、生活习惯的养成等,详细描述改变的过程以及带来的“满满收获”,注意文体要求、字数限制和避免出现真实姓名、校名等信息。

同课章节目录