2025届江苏省宿迁市高三下学期二模历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025届江苏省宿迁市高三下学期二模历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 167.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-21 09:09:40 | ||

图片预览

文档简介

宿迁市高三年级调研测试

历 史

一、选择题:本大题共15题,每题3分,共计45分。在每题列出的四个选项中,只有一项最符合题目要求。

1.在陶寺墓葬中,大、中型墓往往和小型墓共在一个墓葬区。几座顶级大墓的随葬品比较丰富,以表现墓主人世俗性身份、地位的礼器为主。1300多座墓葬中,90%是平民墓葬,它们仅能够容身,随葬品极少甚至空无一物。这一考古发现可以用来说明

A.奴隶制经济的繁荣 B.国家的初始形态出现

C.血缘纽带日趋瓦解 D.氏族成员的地位平等

2.汉文帝把尊老养老作为施政方针,要求地方官实施“养老令”,通过慰问、赐物等方式教化其子孙孝养老人。汉武帝曾下诏:如有年满八十岁老人的家庭可免除家中两人的人头税,如有年满九十岁老人的家庭则可免除全家与兵役相关的义务。这些举措

A.落实休养生息政策 B.鼓励社会力量救济

C.体现以孝治国理念 D.保障国家赋役征发

3.高阳太守贾思勰在《齐民要术》一书中录入大量可备荒救急作物的种植与食用方法。他还援引古训强调:“田者不强”,就不会有充足的粮食;将相之“德”不彰,事业就不会有成,于己于国都是不利的。这表明

A.德政惠民传统得到弘扬

B.地方官员重视粮食储备

C.内迁民族学习农业技艺

D.北朝统治者推广农作物

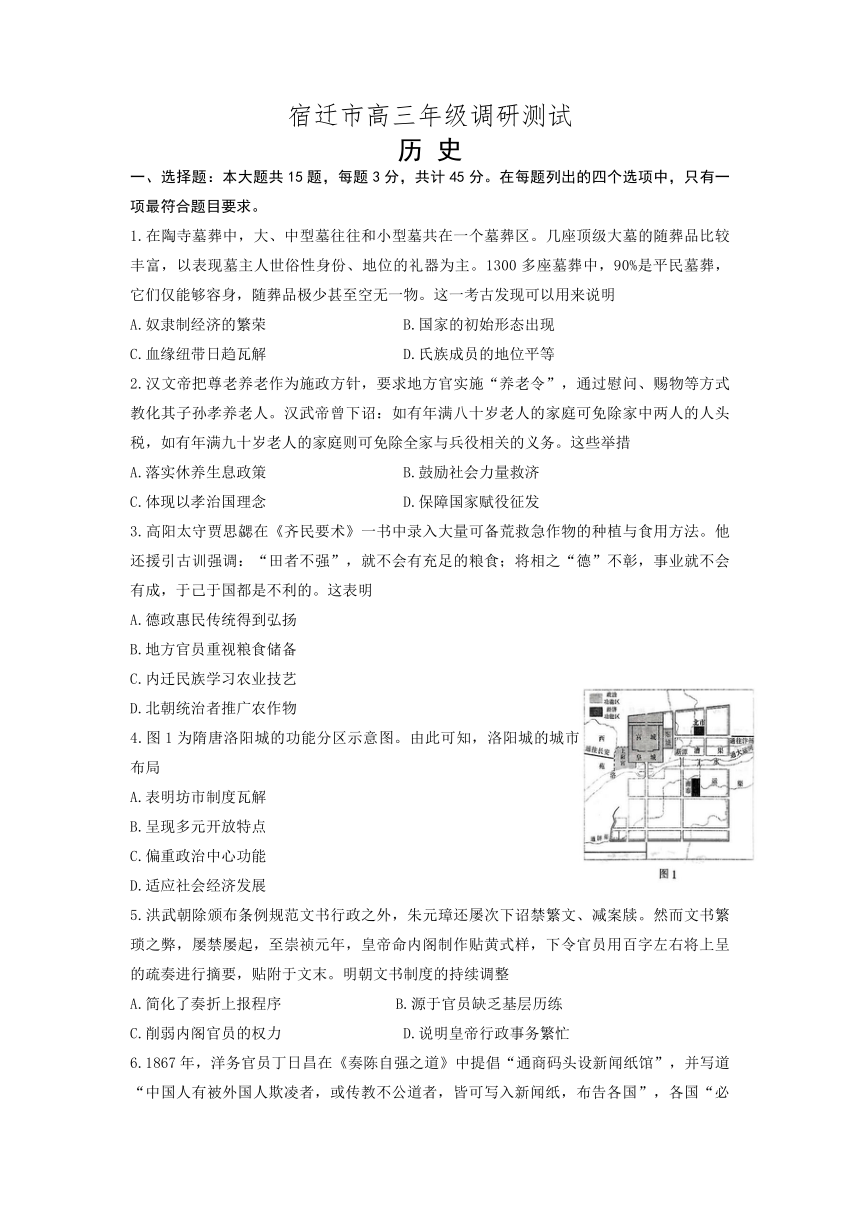

4.图1为隋唐洛阳城的功能分区示意图。由此可知,洛阳城的城市布局

A.表明坊市制度瓦解

B.呈现多元开放特点

C.偏重政治中心功能

D.适应社会经济发展

5.洪武朝除颁布条例规范文书行政之外,朱元璋还屡次下诏禁繁文、减案牍。然而文书繁琐之弊,屡禁屡起,至崇祯元年,皇帝命内阁制作贴黄式样,下令官员用百字左右将上呈的疏奏进行摘要,贴附于文末。明朝文书制度的持续调整

A.简化了奏折上报程序 B.源于官员缺乏基层历练

C.削弱内阁官员的权力 D.说明皇帝行政事务繁忙

6.1867年,洋务官员丁日昌在《奏陈自强之道》中提倡“通商码头设新闻纸馆”,并写道“中国人有被外国人欺凌者,或传教不公道者,皆可写入新闻纸,布告各国”,各国“必饬令彼国公使领事自行约束”。这表明,丁日昌主张

A.与欧美国家进行商战 B.将新闻舆论用于实际事务

C.运用国际法处理争端 D.废除西方列强领事裁判权

7.中国共产党不仅在《广州民国日报》发文纪念巴黎公社55周年,还推动国民党中央党部出面领衔召集纪念会。他们提议将集会设在孙中山创设的广东大学举行,安排有“恭读总理遗嘱”等仪式。当时中国共产党

A.谋求国共合作的实现 B.隐秘纪念巴黎公社

C.团结各阶层共同抗日 D.维系革命统一战线

8.1948年1月,毛泽东在致晋冀鲁豫中央局的电报中指出:“像晋冀鲁豫这样大范围的政权机关不应只代表农民的”“尽管现在各解放区是农民占绝大多数,但是必须顾到工人及其他各阶层民众,在农民中则必须顾到中农。”毛泽东的这一指示

A.为转入战略进攻争取群众支持

B.体现新民主主义政权建设思想

C.强调动员农民参加土改的重要性

D.意在落实中共七届二中全会精神

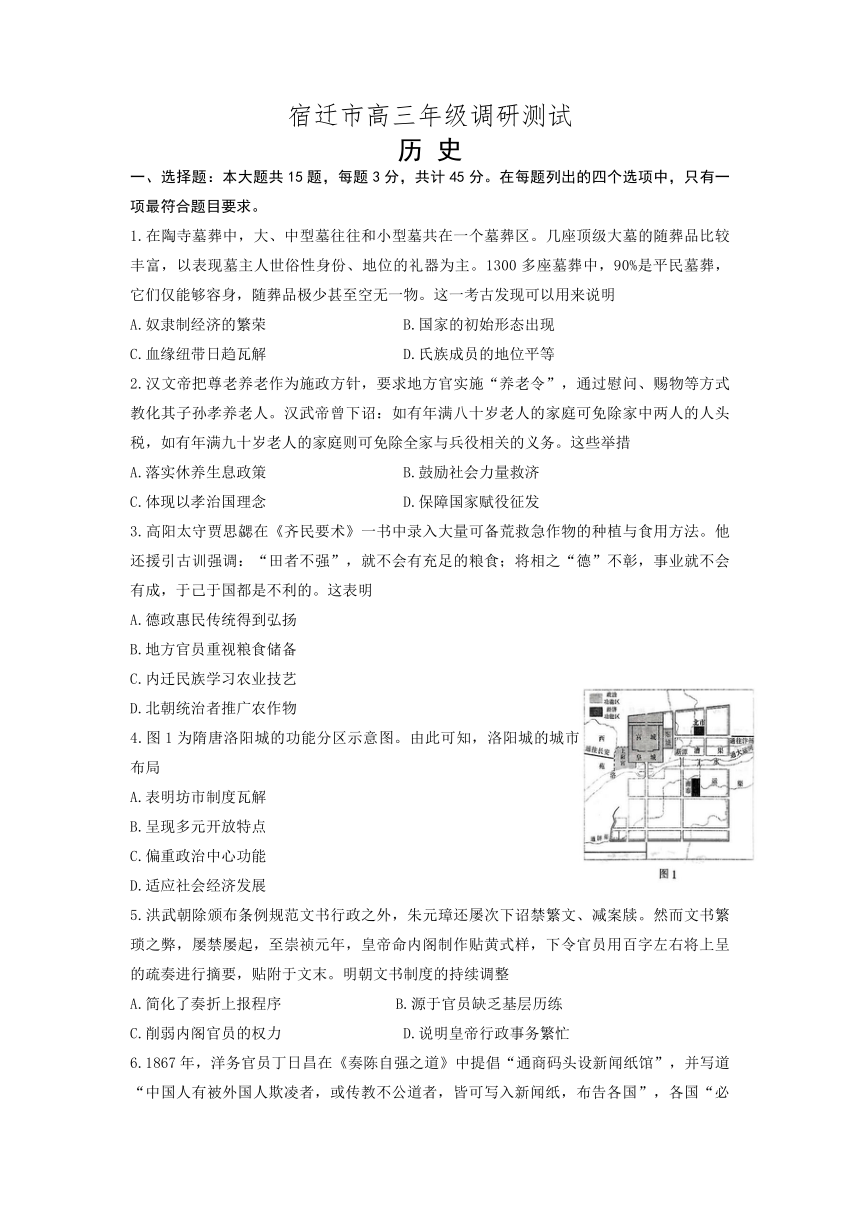

9.图2为1954年的宣传画《到新运动场去》,描绘了工人们纷纷参加各项体育活动的场景。该画意在宣传

A.劳动工人身体素质的提高

B.工业化建设带来的新气象

C.国家优先发展重工业的战略

D.青年成为工业建设的主力军

10.1981年春,上海市政府决定采取边补边种的方式,增补菜田1.7万亩,并将虹桥、新泾两公社改为纯蔬菜生产公社,在增补菜地的布局上由近郊向中远郊地区发展延伸。上海菜地调整源于

A.城市人口的增加 B.经济特区的建设

C.农业科技的发展 D.交通拥堵的缓解

11.托勒密王朝的君主在雕像中以法老形象出现,穿着传统的埃及服饰,手持象征权力的权杖。现存的托勒密一世雕像,面部特征与古埃及第三十王朝法老的雕像形制十分相似。这种艺术表现形式反映出

A.波斯帝国推动了文明交流 B.马其顿人尊重埃及的传统

C.地中海两岸文化差异显著 D.希腊文化的中心逐渐东移

12.从公元541年开始,地中海沿岸城市出现人口大量突发性死亡。为了避免人口死亡令其财产归属不明而引发纠纷或混乱,查士丁尼一世颁布了关于遗产继承的法令,处理死后未立遗嘱的人的财产权归属。这一事件说明了

A.对外扩张导致人口剧减 B.罗马法缓和贵族与平民矛盾

C.疫病推动帝国法律发展 D.日耳曼人入侵造成帝国混乱

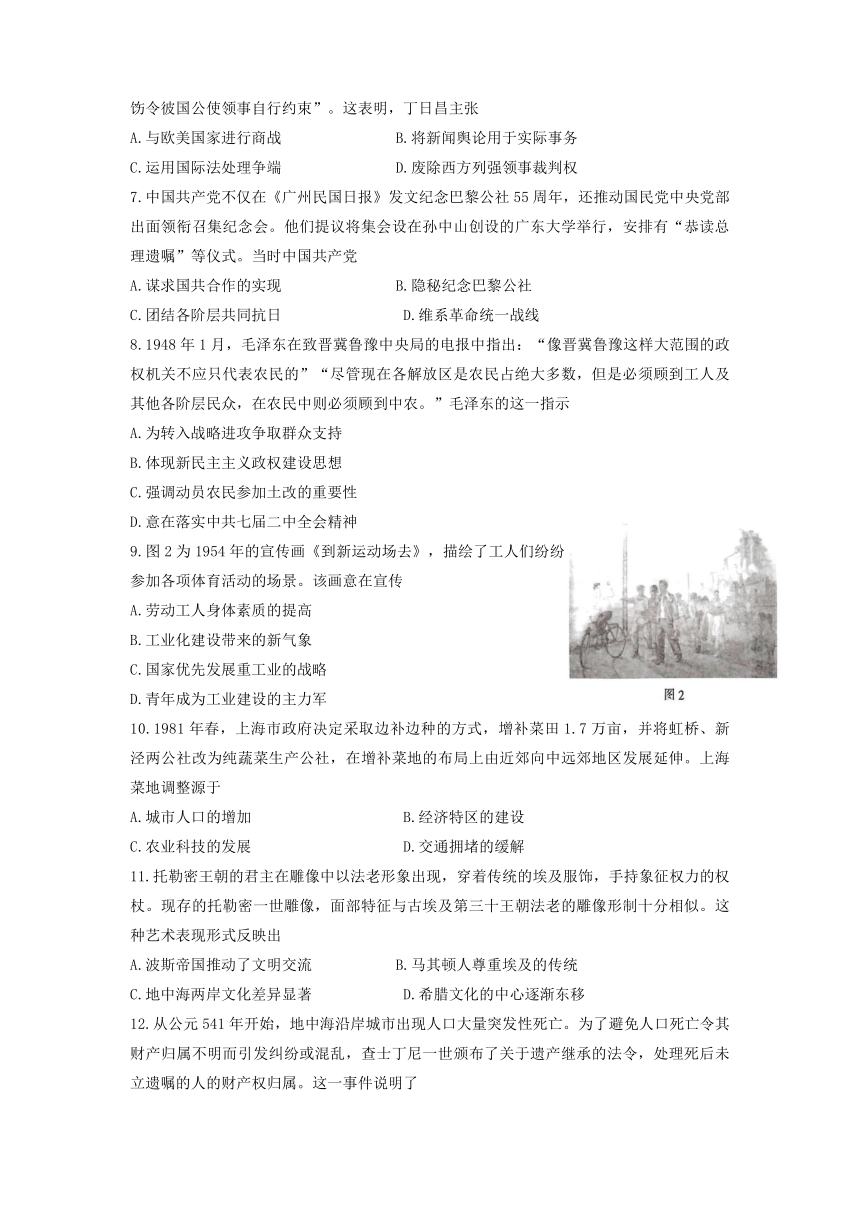

13.从18世纪80年代起,英国议会通过了一系列法律,准许各地成立“改良委员会”“卫生委员会”等专门机构。图3为1841年兰开郡小博尔顿改良委员会历年当选委员职业统计。据此可知,英国

A.文官制度应运而生 B.议会权力进一步扩大

C.社区承担政府功能 D.工厂主影响地方治理

14.1946-1947年,素来高度依赖粮食进口的苏联终止了粮食进口,并在国内自给困难的情况下以兄弟援助的形式向波兰、捷克斯洛伐克、罗马尼亚提供粮食援助,还向法国出口粮食以支持法国共产主义者的竞选,粮食出口量达250万吨。苏联粮食政策的变化是由于

A.战后国民经济恢复 B.东欧政局剧烈动荡

C.美苏变成冷战对手 D.国内粮食供应充足

15.1990年的一份民调显示,1986年至1990年,美国民众对日本的好感度从61%下跌到52%,而美国民众对苏联的好感度竟然超过日本。民调结果反映出

A.资本主义阵营逐渐分化 B.美国加强意识形态的控制

C.美国社会运动形成高潮 D.苏联解体后世界局势缓和

二、非选择题:本大题共4题,满分55分,其中第16题16分,第17题13分,第18题13分,第19题13分。

16.(16分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 1935年11月28日,伦敦中国艺术国际展览会在英国皇家艺术学院开幕。此次展览由英国文化界人士发起,中国政府积极推动而诞生。在当时抗战氛围兴起,举国同仇敌忾之时,整合数家博物馆藏品实在不易。1935年春,英国专家来到上海,与中方一起挑选文物。挑选过程中,双方分歧不少,由于决策权在英方手中,最终从三千多出品中挑出786件展品。作为主办方的英国还从西欧中欧等国征集中国文物,其中英国及英联邦提供了1579件,占所有展品的一半以上。展览会历时104天,共有来自欧美国家42万人参观,还有很多中国观众来到伦敦“看看在中国自己永远看不到的中国宝物”。1935年展是在西方语境下呈现的中国故事,是中国艺术迈向世界的第一步,极大地传播了中国的文化。

材料二 “盛世华章:中国宫廷艺术展”(2005-2006),是在中国国家领导人访英、中英两国拓展交往合作期间开幕的,中英两国元首在英国伦敦伯灵顿宫共同为展览揭幕。95%的展品由故宫博物院提供,直接聚焦皇权与艺术,展示了康熙、雍正、乾隆三位皇帝的文韬武略和艺术趣味,再现清朝盛世的景象。1935年的伦敦艺展,在很大程度上引起了一轮中国文物及艺术品收藏的新热潮。至2005年的盛世华章展,艺术与生活的融合,展品与设计的互补,在一定程度上刺激了英国民众对相关产品的消费,最为常见的有中国式样的家具以及中国时尚的服饰等等。为了增加公众与历史和艺术的互动,展览会针对不同群体设计了三个系列的教育活动,实现了从注重知识传播向重视文化体验的转变。展览历时22周,共计接待观众32万人次,英国媒体再次掀起讨论中国文化的热潮,再现了70年前的盛况。

——摘编自徐婉玲《变局与新局——伦敦中国艺术国际展览会始末》等

(1)根据材料一,概括1935年伦敦中国艺术国际展体现的时代烙印。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出盛世华章展的特点。(6分)

(3)根据材料并结合所学知识,简析中国艺术展览会在文化传承与传播中的作用。(6分)

17.(13分)阅读材料,完成下列要求。

材料 南宋楼璓在担任於潜(今浙江临安)县令时,以当地农村景物为背景,将耕与织的生产场面绘制成连环画卷《耕织图》。南宋高宗对楼璓进呈的《耕织图》给予高度重视,立即予以嘉奖,刻版印行,形成了盛行《耕织图》推广劝农耕织的热潮。宋以降,元、明、清各代均效仿之。迄今为止,楼璓《耕织图》正本和副本均已佚失,现存的为后世摹本或同源本、再创本等作品。

提取图文信息,结合所学知识,以“南宋《耕织图》赏析”为题写一篇历史短文。(要求:主题明确,史论结合,逻辑严谨,表述成文)

18.(13分)阅读材料,完成下列要求。

材料 1783——1784年,有关库克船长第三次太平洋探险的航海日记在欧、美两地出版,其中提到的北美西海岸蕴藏优质海獭毛皮资源及其在中国的高利润市场前景,很快引起了大西洋两岸商业资本的关注。美国独立战争后,美国人也加入对华海洋动物毛皮贸易中,与英国商人形成激烈的竞争。一些美国商人赴西北海岸收集海洋动物毛皮,航抵广州后以高价售出,并购置茶叶,经印度、欧洲甚至拉美返程回到美国,形成多角贸易。18世纪末19世纪初,美国已实现对该贸易的完全垄断。囿于西北海岸海獭海豹数量的急剧减少,毛皮贸易商又将夏威夷的檀香木补充进了对华贸易的货源。为当时中国的名贵木器制造业和其他相关产业提供了原料支撑。到19世纪30年代,一个相对稳定的北太平洋贸易路网基本成形,为近代世界贸易线路拼图补上又一块重要的拼板,也为自由贸易时代的到来和世界经济“去大西洋中心化”奠定了基础。

——摘编王华《海洋贸易与北太平洋的早期全球化》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括北太平洋贸易兴起的时代背景。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析北太平洋贸易的历史作用。(7分)

19.(13分)阅读材料,完成下列要求。

材料 1961年独立后,坦桑尼亚的历史教育演变经历了多个阶段。表1根据20世纪六七十年代坦桑尼亚中学历史教育改革而整理。

1964年前 沿用殖民时期历史教材和教学大纲,七年级和八年级的课程大纲主要是“非洲人如何被施加影响的历史,而非本地土著居民的历史”。

20世纪60年代末 被广泛使用的教材在意识形态上都是民族主义倾向,在地理范围上都是以非洲为中心。

20世纪70年代中期 《欧洲如何使非洲欠发达》一书进入坦桑尼亚中学历史课程,在大多数学校被采用。它从非洲在世界体系中的地位角度解释了非洲正式独立后第一个十年经济不景气的原因。

1976年 初级历史教学大纲的关键目标是让学生理解和欣赏殖民入侵之前东非人所取得的进步。高中历史教学大纲的目标包括促进和鼓励发展对非洲传统的自豪感,以便学生能够自信地面对各种挑战。

表1

—摘编自优素福·拉维《后殖民时期坦桑尼亚的历史教育》

(1)根据材料概括坦桑尼亚20世纪60年代历史教育改革的主要内容,并结合所学知识指出改革背景。(7分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明坦桑尼亚历史教育改革的意义。(6分)

答案

一、选择题(每题3分,共45分)

1. 答案:B

解析:陶寺墓葬中墓葬规模和随葬品差异显著,体现了社会阶层分化,这是国家初始形态出现的重要标志之一。A选项,材料未体现奴隶制经济繁荣;C选项,材料中未涉及血缘纽带的相关信息;D选项,氏族成员地位不平等,与材料中墓葬差异不符。

2. 答案:C

解析:汉文帝要求地方官实施“养老令”,汉武帝对有老人的家庭给予赋税和兵役减免,这些举措都围绕着尊老养老,体现了以孝治国理念。A选项,休养生息政策主要侧重于经济恢复,与材料主旨不符;B选项,材料未提及社会力量救济;D选项,保障国家赋役征发并非这些举措的主要目的。

3. 答案:A

解析:贾思勰录入备荒救急作物种植食用方法,且强调农业生产和官员品德的重要性,体现了德政惠民传统。B选项,材料强调的是对荒年的应对和官员品德,并非单纯的粮食储备;C选项,材料未提及内迁民族;D选项,无法从材料得出是北朝统治者推广农作物。

4. 答案:D

解析:隋唐洛阳城有政治功能区和经济功能区,布局适应了当时社会经济发展需求。A选项,坊市制度瓦解是在宋朝;B选项,材料未体现多元开放特点;C选项,材料表明洛阳城有经济功能区,并非偏重政治中心功能。

5. 答案:D

解析:明朝文书制度不断调整,从禁繁文到制作贴黄摘要疏奏,说明皇帝行政事务繁忙,需要简化文书处理。A选项,奏折制度是清朝出现的;B选项,材料未提及官员缺乏基层历练;C选项,内阁官员权力在材料中未体现被削弱。

6. 答案:B

解析:丁日昌主张在通商码头设新闻纸馆,将中国人受欺凌等事写入新闻纸,让各国约束其公使领事,这是将新闻舆论用于实际事务。A选项,材料未提及与欧美国家商战;C选项,材料未涉及运用国际法处理争端;D选项,材料没有废除领事裁判权的相关内容。

7. 答案:D

解析:中国共产党推动国民党中央党部出面召集纪念巴黎公社的活动,安排“恭读总理遗嘱”等仪式,这有助于维系革命统一战线。A选项,当时国共合作已经实现;B选项,不是隐秘纪念,而是公开推动;C选项,此时并非抗日时期。

8. 答案:B

解析:毛泽东强调政权机关不应只代表农民,要顾到工人及其他各阶层民众,体现了新民主主义政权建设思想。A选项,战略进攻在1947年已经开始;C选项,材料重点不是动员农民参加土改;D选项,中共七届二中全会是1949年召开的。

9. 答案:B

解析:1954年的宣传画描绘工人参加体育活动场景,意在宣传工业化建设带来的新气象,展现工人积极向上的精神风貌。A选项,提高劳动工人身体素质不是主要宣传目的;C选项,材料未体现优先发展重工业战略;D选项,材料没有突出青年是工业建设主力军。

10. 答案:A

解析:上海市增补菜田,调整菜地布局,主要是因为城市人口增加,对蔬菜需求增多。B选项,上海不是经济特区;C选项,材料未提及农业科技发展;D选项,交通拥堵缓解与菜地调整无关。

11. 答案:B

解析:托勒密王朝君主以法老形象出现,穿着埃及服饰,手持象征权力的权杖,说明马其顿人尊重埃及传统。A选项,材料未提及波斯帝国;C选项,材料体现的是文化融合,不是文化差异;D选项,材料不能表明希腊文化中心东移。

12. 答案:C

解析:地中海沿岸城市因人口大量突发性死亡,查士丁尼一世颁布关于遗产继承的法令,说明疫病推动了帝国法律发展。A选项,材料未提及对外扩张导致人口剧减;B选项,材料未涉及贵族与平民矛盾;D选项,材料未提及日耳曼人入侵。

13. 答案:D

解析:从1841年兰开郡小博尔顿改良委员会历年当选委员职业统计来看,工厂主在其中有一定占比,说明工厂主影响地方治理。A选项,文官制度与材料内容无关;B选项,材料未体现议会权力扩大;C选项,材料不能表明社区承担政府功能。

14. 答案:C

解析:1946 1947年美苏冷战开始,苏联终止粮食进口并对外援助、出口粮食,是出于冷战对抗的需要。A选项,战后苏联国民经济恢复困难,并非供应充足;B选项,东欧政局动荡不是主要原因;D选项,与史实不符,苏联当时国内粮食自给困难。

15. 答案:A

解析:美国民众对日本好感度下降,对苏联好感度上升,反映出资本主义阵营内部关系出现变化,逐渐分化。B选项,材料未体现美国加强意识形态控制;C选项,材料与美国社会运动无关;D选项,苏联解体是1991年,与材料时间不符。

二、非选择题

16.

(1)时代烙印:处于抗战氛围兴起时期,中国文物展览有凝聚民族精神的意义;展览在西方语境下举办,是中国艺术迈向世界的尝试;展品征集困难,体现当时整合资源的不易;展览吸引众多欧美和中国观众,传播了中国文化。(每点1分,共4分)

(2)特点:展品以故宫博物院提供为主,聚焦皇权与艺术;中英两国元首共同揭幕,规格高;注重艺术与生活融合,刺激相关产品消费;针对不同群体设计教育活动,注重文化体验;引发英国媒体关注,掀起讨论中国文化的热潮。(每点2分,任答3点得6分)

(3)作用:展示中国历史文化遗产,传承中国传统文化;促进中外文化交流,让世界了解中国文化;激发民族自豪感和文化自信;推动文化产业发展,带动相关产品消费;促进文化教育发展,增强公众对文化的体验和理解。(每点2分,任答3点得6分)

17. 南宋《耕织图》赏析

南宋楼璓绘制的《耕织图》以当地农村耕与织的生产场面为内容,具有重要的历史价值。

从创作背景看,南宋时期经济重心南移完成,农业和手工业发展迅速。统治者重视农业生产,楼璓绘制此图并得到南宋高宗嘉奖、刻版印行,形成推广劝农耕织的热潮,反映了当时政府对农业经济的重视,希望通过这种方式促进农业和手工业的发展,巩固统治基础。

在内容方面,《耕图》和《织图》描绘了耕织的各个环节,如耕地、播种、灌溉、采桑、养蚕、纺织等。这些画面生动展现了南宋时期农民和手工业者的生产生活状况,是研究南宋农业和手工业生产技术的重要资料。例如,从图中可以看出当时的农业生产工具和灌溉设施,以及纺织技术的流程和特点。

从社会影响来说,《耕织图》的盛行,对当时的社会经济发展起到了积极的推动作用。它有助于提高农民和手工业者的生产积极性,促进农业和手工业的发展。同时,也为后世了解南宋时期的社会经济、文化和生活提供了直观的素材,对后世的绘画艺术和农业文化传承产生了深远影响。元、明、清各代均效仿绘制《耕织图》,可见其影响力之广泛。

南宋《耕织图》不仅是艺术作品,更是研究南宋历史的珍贵资料,它见证了当时的经济发展、社会风貌和文化传承,具有不可忽视的历史意义。 (主题明确2分,史论结合、逻辑严谨8分,表述成文3分,共13分)

18.

(1)时代背景:18世纪末19世纪初,工业革命推动欧美商业资本发展,对利润的追求促使他们寻找新的贸易机会;库克船长航海日记传播,让欧美商人了解到北美西海岸海獭毛皮资源和中国市场前景;美国独立战争后,美国商人积极开拓海外贸易,加入对华海洋动物毛皮贸易竞争;新航路开辟后,世界市场逐渐形成,为北太平洋贸易提供了条件。(每点2分,任答3点得6分)

(2)历史作用:促进了北太平洋地区的经济交流与发展,带动了相关产业发展,如中国的木器制造业;推动了世界贸易线路的完善,为近代世界贸易线路拼图补上重要拼板;加速了世界经济“去大西洋中心化”进程,推动自由贸易时代的到来;在一定程度上改变了北太平洋地区的生态环境,导致海獭海豹数量急剧减少;促进了不同地区文化的交流与融合。(每点2分,任答4点得7分)

19.

(1)主要内容:20世纪60年代末,历史教材在意识形态上倾向民族主义,地理范围以非洲为中心;20世纪70年代中期,《欧洲如何使非洲欠发达》进入中学历史课程;1976年,初级历史教学大纲目标是让学生理解和欣赏东非人在殖民入侵前的进步,高中历史教学大纲目标包括培养学生对非洲传统的自豪感。(3分)

改革背景:坦桑尼亚1961年独立,需要摆脱殖民统治的影响,构建独立的民族文化和历史认知;民族解放运动兴起,民族主义思潮发展,推动了历史教育改革;非洲国家在独立后面临经济发展困境,需要从历史中寻找原因和动力。(4分)

(2)意义:有助于培养学生的民族自豪感和民族意识,增强民族凝聚力;促进了坦桑尼亚民族文化的传承和发展,摆脱殖民文化的束缚;引导学生正确认识非洲历史,理解非洲在世界体系中的地位和发展困境;为坦桑尼亚的国家建设和发展提供了精神动力和历史借鉴。(每点2分,任答3点得6分)

历 史

一、选择题:本大题共15题,每题3分,共计45分。在每题列出的四个选项中,只有一项最符合题目要求。

1.在陶寺墓葬中,大、中型墓往往和小型墓共在一个墓葬区。几座顶级大墓的随葬品比较丰富,以表现墓主人世俗性身份、地位的礼器为主。1300多座墓葬中,90%是平民墓葬,它们仅能够容身,随葬品极少甚至空无一物。这一考古发现可以用来说明

A.奴隶制经济的繁荣 B.国家的初始形态出现

C.血缘纽带日趋瓦解 D.氏族成员的地位平等

2.汉文帝把尊老养老作为施政方针,要求地方官实施“养老令”,通过慰问、赐物等方式教化其子孙孝养老人。汉武帝曾下诏:如有年满八十岁老人的家庭可免除家中两人的人头税,如有年满九十岁老人的家庭则可免除全家与兵役相关的义务。这些举措

A.落实休养生息政策 B.鼓励社会力量救济

C.体现以孝治国理念 D.保障国家赋役征发

3.高阳太守贾思勰在《齐民要术》一书中录入大量可备荒救急作物的种植与食用方法。他还援引古训强调:“田者不强”,就不会有充足的粮食;将相之“德”不彰,事业就不会有成,于己于国都是不利的。这表明

A.德政惠民传统得到弘扬

B.地方官员重视粮食储备

C.内迁民族学习农业技艺

D.北朝统治者推广农作物

4.图1为隋唐洛阳城的功能分区示意图。由此可知,洛阳城的城市布局

A.表明坊市制度瓦解

B.呈现多元开放特点

C.偏重政治中心功能

D.适应社会经济发展

5.洪武朝除颁布条例规范文书行政之外,朱元璋还屡次下诏禁繁文、减案牍。然而文书繁琐之弊,屡禁屡起,至崇祯元年,皇帝命内阁制作贴黄式样,下令官员用百字左右将上呈的疏奏进行摘要,贴附于文末。明朝文书制度的持续调整

A.简化了奏折上报程序 B.源于官员缺乏基层历练

C.削弱内阁官员的权力 D.说明皇帝行政事务繁忙

6.1867年,洋务官员丁日昌在《奏陈自强之道》中提倡“通商码头设新闻纸馆”,并写道“中国人有被外国人欺凌者,或传教不公道者,皆可写入新闻纸,布告各国”,各国“必饬令彼国公使领事自行约束”。这表明,丁日昌主张

A.与欧美国家进行商战 B.将新闻舆论用于实际事务

C.运用国际法处理争端 D.废除西方列强领事裁判权

7.中国共产党不仅在《广州民国日报》发文纪念巴黎公社55周年,还推动国民党中央党部出面领衔召集纪念会。他们提议将集会设在孙中山创设的广东大学举行,安排有“恭读总理遗嘱”等仪式。当时中国共产党

A.谋求国共合作的实现 B.隐秘纪念巴黎公社

C.团结各阶层共同抗日 D.维系革命统一战线

8.1948年1月,毛泽东在致晋冀鲁豫中央局的电报中指出:“像晋冀鲁豫这样大范围的政权机关不应只代表农民的”“尽管现在各解放区是农民占绝大多数,但是必须顾到工人及其他各阶层民众,在农民中则必须顾到中农。”毛泽东的这一指示

A.为转入战略进攻争取群众支持

B.体现新民主主义政权建设思想

C.强调动员农民参加土改的重要性

D.意在落实中共七届二中全会精神

9.图2为1954年的宣传画《到新运动场去》,描绘了工人们纷纷参加各项体育活动的场景。该画意在宣传

A.劳动工人身体素质的提高

B.工业化建设带来的新气象

C.国家优先发展重工业的战略

D.青年成为工业建设的主力军

10.1981年春,上海市政府决定采取边补边种的方式,增补菜田1.7万亩,并将虹桥、新泾两公社改为纯蔬菜生产公社,在增补菜地的布局上由近郊向中远郊地区发展延伸。上海菜地调整源于

A.城市人口的增加 B.经济特区的建设

C.农业科技的发展 D.交通拥堵的缓解

11.托勒密王朝的君主在雕像中以法老形象出现,穿着传统的埃及服饰,手持象征权力的权杖。现存的托勒密一世雕像,面部特征与古埃及第三十王朝法老的雕像形制十分相似。这种艺术表现形式反映出

A.波斯帝国推动了文明交流 B.马其顿人尊重埃及的传统

C.地中海两岸文化差异显著 D.希腊文化的中心逐渐东移

12.从公元541年开始,地中海沿岸城市出现人口大量突发性死亡。为了避免人口死亡令其财产归属不明而引发纠纷或混乱,查士丁尼一世颁布了关于遗产继承的法令,处理死后未立遗嘱的人的财产权归属。这一事件说明了

A.对外扩张导致人口剧减 B.罗马法缓和贵族与平民矛盾

C.疫病推动帝国法律发展 D.日耳曼人入侵造成帝国混乱

13.从18世纪80年代起,英国议会通过了一系列法律,准许各地成立“改良委员会”“卫生委员会”等专门机构。图3为1841年兰开郡小博尔顿改良委员会历年当选委员职业统计。据此可知,英国

A.文官制度应运而生 B.议会权力进一步扩大

C.社区承担政府功能 D.工厂主影响地方治理

14.1946-1947年,素来高度依赖粮食进口的苏联终止了粮食进口,并在国内自给困难的情况下以兄弟援助的形式向波兰、捷克斯洛伐克、罗马尼亚提供粮食援助,还向法国出口粮食以支持法国共产主义者的竞选,粮食出口量达250万吨。苏联粮食政策的变化是由于

A.战后国民经济恢复 B.东欧政局剧烈动荡

C.美苏变成冷战对手 D.国内粮食供应充足

15.1990年的一份民调显示,1986年至1990年,美国民众对日本的好感度从61%下跌到52%,而美国民众对苏联的好感度竟然超过日本。民调结果反映出

A.资本主义阵营逐渐分化 B.美国加强意识形态的控制

C.美国社会运动形成高潮 D.苏联解体后世界局势缓和

二、非选择题:本大题共4题,满分55分,其中第16题16分,第17题13分,第18题13分,第19题13分。

16.(16分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 1935年11月28日,伦敦中国艺术国际展览会在英国皇家艺术学院开幕。此次展览由英国文化界人士发起,中国政府积极推动而诞生。在当时抗战氛围兴起,举国同仇敌忾之时,整合数家博物馆藏品实在不易。1935年春,英国专家来到上海,与中方一起挑选文物。挑选过程中,双方分歧不少,由于决策权在英方手中,最终从三千多出品中挑出786件展品。作为主办方的英国还从西欧中欧等国征集中国文物,其中英国及英联邦提供了1579件,占所有展品的一半以上。展览会历时104天,共有来自欧美国家42万人参观,还有很多中国观众来到伦敦“看看在中国自己永远看不到的中国宝物”。1935年展是在西方语境下呈现的中国故事,是中国艺术迈向世界的第一步,极大地传播了中国的文化。

材料二 “盛世华章:中国宫廷艺术展”(2005-2006),是在中国国家领导人访英、中英两国拓展交往合作期间开幕的,中英两国元首在英国伦敦伯灵顿宫共同为展览揭幕。95%的展品由故宫博物院提供,直接聚焦皇权与艺术,展示了康熙、雍正、乾隆三位皇帝的文韬武略和艺术趣味,再现清朝盛世的景象。1935年的伦敦艺展,在很大程度上引起了一轮中国文物及艺术品收藏的新热潮。至2005年的盛世华章展,艺术与生活的融合,展品与设计的互补,在一定程度上刺激了英国民众对相关产品的消费,最为常见的有中国式样的家具以及中国时尚的服饰等等。为了增加公众与历史和艺术的互动,展览会针对不同群体设计了三个系列的教育活动,实现了从注重知识传播向重视文化体验的转变。展览历时22周,共计接待观众32万人次,英国媒体再次掀起讨论中国文化的热潮,再现了70年前的盛况。

——摘编自徐婉玲《变局与新局——伦敦中国艺术国际展览会始末》等

(1)根据材料一,概括1935年伦敦中国艺术国际展体现的时代烙印。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出盛世华章展的特点。(6分)

(3)根据材料并结合所学知识,简析中国艺术展览会在文化传承与传播中的作用。(6分)

17.(13分)阅读材料,完成下列要求。

材料 南宋楼璓在担任於潜(今浙江临安)县令时,以当地农村景物为背景,将耕与织的生产场面绘制成连环画卷《耕织图》。南宋高宗对楼璓进呈的《耕织图》给予高度重视,立即予以嘉奖,刻版印行,形成了盛行《耕织图》推广劝农耕织的热潮。宋以降,元、明、清各代均效仿之。迄今为止,楼璓《耕织图》正本和副本均已佚失,现存的为后世摹本或同源本、再创本等作品。

提取图文信息,结合所学知识,以“南宋《耕织图》赏析”为题写一篇历史短文。(要求:主题明确,史论结合,逻辑严谨,表述成文)

18.(13分)阅读材料,完成下列要求。

材料 1783——1784年,有关库克船长第三次太平洋探险的航海日记在欧、美两地出版,其中提到的北美西海岸蕴藏优质海獭毛皮资源及其在中国的高利润市场前景,很快引起了大西洋两岸商业资本的关注。美国独立战争后,美国人也加入对华海洋动物毛皮贸易中,与英国商人形成激烈的竞争。一些美国商人赴西北海岸收集海洋动物毛皮,航抵广州后以高价售出,并购置茶叶,经印度、欧洲甚至拉美返程回到美国,形成多角贸易。18世纪末19世纪初,美国已实现对该贸易的完全垄断。囿于西北海岸海獭海豹数量的急剧减少,毛皮贸易商又将夏威夷的檀香木补充进了对华贸易的货源。为当时中国的名贵木器制造业和其他相关产业提供了原料支撑。到19世纪30年代,一个相对稳定的北太平洋贸易路网基本成形,为近代世界贸易线路拼图补上又一块重要的拼板,也为自由贸易时代的到来和世界经济“去大西洋中心化”奠定了基础。

——摘编王华《海洋贸易与北太平洋的早期全球化》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括北太平洋贸易兴起的时代背景。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析北太平洋贸易的历史作用。(7分)

19.(13分)阅读材料,完成下列要求。

材料 1961年独立后,坦桑尼亚的历史教育演变经历了多个阶段。表1根据20世纪六七十年代坦桑尼亚中学历史教育改革而整理。

1964年前 沿用殖民时期历史教材和教学大纲,七年级和八年级的课程大纲主要是“非洲人如何被施加影响的历史,而非本地土著居民的历史”。

20世纪60年代末 被广泛使用的教材在意识形态上都是民族主义倾向,在地理范围上都是以非洲为中心。

20世纪70年代中期 《欧洲如何使非洲欠发达》一书进入坦桑尼亚中学历史课程,在大多数学校被采用。它从非洲在世界体系中的地位角度解释了非洲正式独立后第一个十年经济不景气的原因。

1976年 初级历史教学大纲的关键目标是让学生理解和欣赏殖民入侵之前东非人所取得的进步。高中历史教学大纲的目标包括促进和鼓励发展对非洲传统的自豪感,以便学生能够自信地面对各种挑战。

表1

—摘编自优素福·拉维《后殖民时期坦桑尼亚的历史教育》

(1)根据材料概括坦桑尼亚20世纪60年代历史教育改革的主要内容,并结合所学知识指出改革背景。(7分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明坦桑尼亚历史教育改革的意义。(6分)

答案

一、选择题(每题3分,共45分)

1. 答案:B

解析:陶寺墓葬中墓葬规模和随葬品差异显著,体现了社会阶层分化,这是国家初始形态出现的重要标志之一。A选项,材料未体现奴隶制经济繁荣;C选项,材料中未涉及血缘纽带的相关信息;D选项,氏族成员地位不平等,与材料中墓葬差异不符。

2. 答案:C

解析:汉文帝要求地方官实施“养老令”,汉武帝对有老人的家庭给予赋税和兵役减免,这些举措都围绕着尊老养老,体现了以孝治国理念。A选项,休养生息政策主要侧重于经济恢复,与材料主旨不符;B选项,材料未提及社会力量救济;D选项,保障国家赋役征发并非这些举措的主要目的。

3. 答案:A

解析:贾思勰录入备荒救急作物种植食用方法,且强调农业生产和官员品德的重要性,体现了德政惠民传统。B选项,材料强调的是对荒年的应对和官员品德,并非单纯的粮食储备;C选项,材料未提及内迁民族;D选项,无法从材料得出是北朝统治者推广农作物。

4. 答案:D

解析:隋唐洛阳城有政治功能区和经济功能区,布局适应了当时社会经济发展需求。A选项,坊市制度瓦解是在宋朝;B选项,材料未体现多元开放特点;C选项,材料表明洛阳城有经济功能区,并非偏重政治中心功能。

5. 答案:D

解析:明朝文书制度不断调整,从禁繁文到制作贴黄摘要疏奏,说明皇帝行政事务繁忙,需要简化文书处理。A选项,奏折制度是清朝出现的;B选项,材料未提及官员缺乏基层历练;C选项,内阁官员权力在材料中未体现被削弱。

6. 答案:B

解析:丁日昌主张在通商码头设新闻纸馆,将中国人受欺凌等事写入新闻纸,让各国约束其公使领事,这是将新闻舆论用于实际事务。A选项,材料未提及与欧美国家商战;C选项,材料未涉及运用国际法处理争端;D选项,材料没有废除领事裁判权的相关内容。

7. 答案:D

解析:中国共产党推动国民党中央党部出面召集纪念巴黎公社的活动,安排“恭读总理遗嘱”等仪式,这有助于维系革命统一战线。A选项,当时国共合作已经实现;B选项,不是隐秘纪念,而是公开推动;C选项,此时并非抗日时期。

8. 答案:B

解析:毛泽东强调政权机关不应只代表农民,要顾到工人及其他各阶层民众,体现了新民主主义政权建设思想。A选项,战略进攻在1947年已经开始;C选项,材料重点不是动员农民参加土改;D选项,中共七届二中全会是1949年召开的。

9. 答案:B

解析:1954年的宣传画描绘工人参加体育活动场景,意在宣传工业化建设带来的新气象,展现工人积极向上的精神风貌。A选项,提高劳动工人身体素质不是主要宣传目的;C选项,材料未体现优先发展重工业战略;D选项,材料没有突出青年是工业建设主力军。

10. 答案:A

解析:上海市增补菜田,调整菜地布局,主要是因为城市人口增加,对蔬菜需求增多。B选项,上海不是经济特区;C选项,材料未提及农业科技发展;D选项,交通拥堵缓解与菜地调整无关。

11. 答案:B

解析:托勒密王朝君主以法老形象出现,穿着埃及服饰,手持象征权力的权杖,说明马其顿人尊重埃及传统。A选项,材料未提及波斯帝国;C选项,材料体现的是文化融合,不是文化差异;D选项,材料不能表明希腊文化中心东移。

12. 答案:C

解析:地中海沿岸城市因人口大量突发性死亡,查士丁尼一世颁布关于遗产继承的法令,说明疫病推动了帝国法律发展。A选项,材料未提及对外扩张导致人口剧减;B选项,材料未涉及贵族与平民矛盾;D选项,材料未提及日耳曼人入侵。

13. 答案:D

解析:从1841年兰开郡小博尔顿改良委员会历年当选委员职业统计来看,工厂主在其中有一定占比,说明工厂主影响地方治理。A选项,文官制度与材料内容无关;B选项,材料未体现议会权力扩大;C选项,材料不能表明社区承担政府功能。

14. 答案:C

解析:1946 1947年美苏冷战开始,苏联终止粮食进口并对外援助、出口粮食,是出于冷战对抗的需要。A选项,战后苏联国民经济恢复困难,并非供应充足;B选项,东欧政局动荡不是主要原因;D选项,与史实不符,苏联当时国内粮食自给困难。

15. 答案:A

解析:美国民众对日本好感度下降,对苏联好感度上升,反映出资本主义阵营内部关系出现变化,逐渐分化。B选项,材料未体现美国加强意识形态控制;C选项,材料与美国社会运动无关;D选项,苏联解体是1991年,与材料时间不符。

二、非选择题

16.

(1)时代烙印:处于抗战氛围兴起时期,中国文物展览有凝聚民族精神的意义;展览在西方语境下举办,是中国艺术迈向世界的尝试;展品征集困难,体现当时整合资源的不易;展览吸引众多欧美和中国观众,传播了中国文化。(每点1分,共4分)

(2)特点:展品以故宫博物院提供为主,聚焦皇权与艺术;中英两国元首共同揭幕,规格高;注重艺术与生活融合,刺激相关产品消费;针对不同群体设计教育活动,注重文化体验;引发英国媒体关注,掀起讨论中国文化的热潮。(每点2分,任答3点得6分)

(3)作用:展示中国历史文化遗产,传承中国传统文化;促进中外文化交流,让世界了解中国文化;激发民族自豪感和文化自信;推动文化产业发展,带动相关产品消费;促进文化教育发展,增强公众对文化的体验和理解。(每点2分,任答3点得6分)

17. 南宋《耕织图》赏析

南宋楼璓绘制的《耕织图》以当地农村耕与织的生产场面为内容,具有重要的历史价值。

从创作背景看,南宋时期经济重心南移完成,农业和手工业发展迅速。统治者重视农业生产,楼璓绘制此图并得到南宋高宗嘉奖、刻版印行,形成推广劝农耕织的热潮,反映了当时政府对农业经济的重视,希望通过这种方式促进农业和手工业的发展,巩固统治基础。

在内容方面,《耕图》和《织图》描绘了耕织的各个环节,如耕地、播种、灌溉、采桑、养蚕、纺织等。这些画面生动展现了南宋时期农民和手工业者的生产生活状况,是研究南宋农业和手工业生产技术的重要资料。例如,从图中可以看出当时的农业生产工具和灌溉设施,以及纺织技术的流程和特点。

从社会影响来说,《耕织图》的盛行,对当时的社会经济发展起到了积极的推动作用。它有助于提高农民和手工业者的生产积极性,促进农业和手工业的发展。同时,也为后世了解南宋时期的社会经济、文化和生活提供了直观的素材,对后世的绘画艺术和农业文化传承产生了深远影响。元、明、清各代均效仿绘制《耕织图》,可见其影响力之广泛。

南宋《耕织图》不仅是艺术作品,更是研究南宋历史的珍贵资料,它见证了当时的经济发展、社会风貌和文化传承,具有不可忽视的历史意义。 (主题明确2分,史论结合、逻辑严谨8分,表述成文3分,共13分)

18.

(1)时代背景:18世纪末19世纪初,工业革命推动欧美商业资本发展,对利润的追求促使他们寻找新的贸易机会;库克船长航海日记传播,让欧美商人了解到北美西海岸海獭毛皮资源和中国市场前景;美国独立战争后,美国商人积极开拓海外贸易,加入对华海洋动物毛皮贸易竞争;新航路开辟后,世界市场逐渐形成,为北太平洋贸易提供了条件。(每点2分,任答3点得6分)

(2)历史作用:促进了北太平洋地区的经济交流与发展,带动了相关产业发展,如中国的木器制造业;推动了世界贸易线路的完善,为近代世界贸易线路拼图补上重要拼板;加速了世界经济“去大西洋中心化”进程,推动自由贸易时代的到来;在一定程度上改变了北太平洋地区的生态环境,导致海獭海豹数量急剧减少;促进了不同地区文化的交流与融合。(每点2分,任答4点得7分)

19.

(1)主要内容:20世纪60年代末,历史教材在意识形态上倾向民族主义,地理范围以非洲为中心;20世纪70年代中期,《欧洲如何使非洲欠发达》进入中学历史课程;1976年,初级历史教学大纲目标是让学生理解和欣赏东非人在殖民入侵前的进步,高中历史教学大纲目标包括培养学生对非洲传统的自豪感。(3分)

改革背景:坦桑尼亚1961年独立,需要摆脱殖民统治的影响,构建独立的民族文化和历史认知;民族解放运动兴起,民族主义思潮发展,推动了历史教育改革;非洲国家在独立后面临经济发展困境,需要从历史中寻找原因和动力。(4分)

(2)意义:有助于培养学生的民族自豪感和民族意识,增强民族凝聚力;促进了坦桑尼亚民族文化的传承和发展,摆脱殖民文化的束缚;引导学生正确认识非洲历史,理解非洲在世界体系中的地位和发展困境;为坦桑尼亚的国家建设和发展提供了精神动力和历史借鉴。(每点2分,任答3点得6分)

同课章节目录