2026通史版新教材历史高考第一轮同步基础练--第6讲 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融(含答案)

文档属性

| 名称 | 2026通史版新教材历史高考第一轮同步基础练--第6讲 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 288.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-21 22:22:29 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第6讲 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

一、选择题(每小题3分,共36分)

1.(2024河北承德二模)从东汉末起,我国气候有了逐渐变冷的趋势。到了三国两晋南北朝时期,气温降低更加明显,西北地区草原面积大幅度减少。史料记载,曹操在铜雀台(今河北)种植的橘子只开花不结果。这一情况带来的直接结果是( )

A.经济严重衰退

B.人口内迁与南迁

C.政权更迭频繁

D.民族交流交融

2.(2024辽宁鞍山二模)《魏晋南北朝史》中记载:谢氏(谢灵运)庄园“蔚蔚丰秫,苾苾香秔”,“兼有陵陆,麻、麦、粟、菽”,可做到“供粒食与浆饮”,又生产蚕桑麻纶,“酝山清”。这可以用来说明魏晋庄园( )

A.自给自足的生产模式

B.具有多种经营的特点

C.集体劳作提高了产量

D.推动了商品经济发展

3.(2024湖南长沙一中)三国时期的田庄,多以屯、营等编制单位或堡、寨等建筑外观来命名;东晋南朝时期的田庄则多称为别墅、田园。这一变化客观上反映出( )

A.政局的稳定性有所加强

B.士族势力受到削弱

C.大土地所有制继续发展

D.商品经济发展迟滞

4.(2024江苏如皋一模)南朝时期,荆楚人民“寒食节”吃“麦粥”“六月伏日,并作汤饼”,湘州人民“亟乘轻船,载米粟及笼鸡鸭”支援陈军。此外,陈朝也曾明确要求“租田米粟、夏调绵绢丝布麦”。由这些现象可以推知南方( )

A.农业生产技术的进步

B.稻麦轮作制度相当普及

C.农产品商品化趋势提高

D.农业生产呈区域化分工

5.(2024广东梅州一模)三国时期东吴政权大力开凿运河,开辟航道,水利交通发展迅速,形成了以建业(今南京)为中心的南方漕运体系;东晋南朝时,建康(今南京)继续保持了漕运中心的地位。这些做法( )

A.推动了江南经济开发

B.巩固了国家疆域统一

C.促进了南北方的交流

D.保证了朝廷财政收入

6.(2024福建福州四模)魏晋南北朝时期,长江中游地区特别是汉水中上游的南阳、襄阳、汉中等地,无论是移民还是土著,大多以城邑、坞堡、戍垒为中心聚居。这一时期聚落形态变化的主要原因是( )

A.社会动乱的加剧 B.宗法传统的影响

C.农耕经济的需求 D.士族制度的兴盛

7.(2024江苏连云港一模)有学者认为,江东政治可分两阶段,其中东吴到东晋中期是南北士族共同统治,而东晋中期到南朝末年,则是以南方的晋陵、丹阳、会稽、南川等地新崛起的地主和商人为主的统治。“江东政治”变化的主要原因是( )

A.门阀士族的兴起

B.北方人口的南迁

C.选官制度的变化

D.江南经济的发展

8.(2024辽宁锦州三模)东晋时“晋主虽有南面之尊,无总御之实,宰辅执政,政出多门,权去公家,遂成习俗”。南朝(宋)刘裕代晋自立为帝后,开始整顿吏治,重用寒士。这一变化主要反映了( )

A.门阀士族地位动摇 B.地方割据势力强大

C.科举制度开始推行 D.宦官外戚交替执政

9.(2024河北唐山二模)匈奴建立的汉赵政权皇帝刘曜曾规定“非宗庙社稷之祭不得杀牛,犯者皆死”;北魏孝文帝曾诏“六月庚午,禁杀牛马”,孝明帝亦重申“杀牛禁”。这能够反映该时期这些少数民族( )

A.牛耕技术的发展

B.统治思想的异变

C.政权更迭的频繁

D.经济结构的变化

10.(2025广东广州高三调研)北魏前期,国家规定征收的田租数量是二十石,但国家经常要超过这一标准加征田租。孝文帝改革后,加征田租的做法明显减少。这主要是因为( )

A.国家控制的户口数量增加

B.南北政权关系趋于和好

C.孝文帝的汉文化修养深厚

D.南方经济得到迅速发展

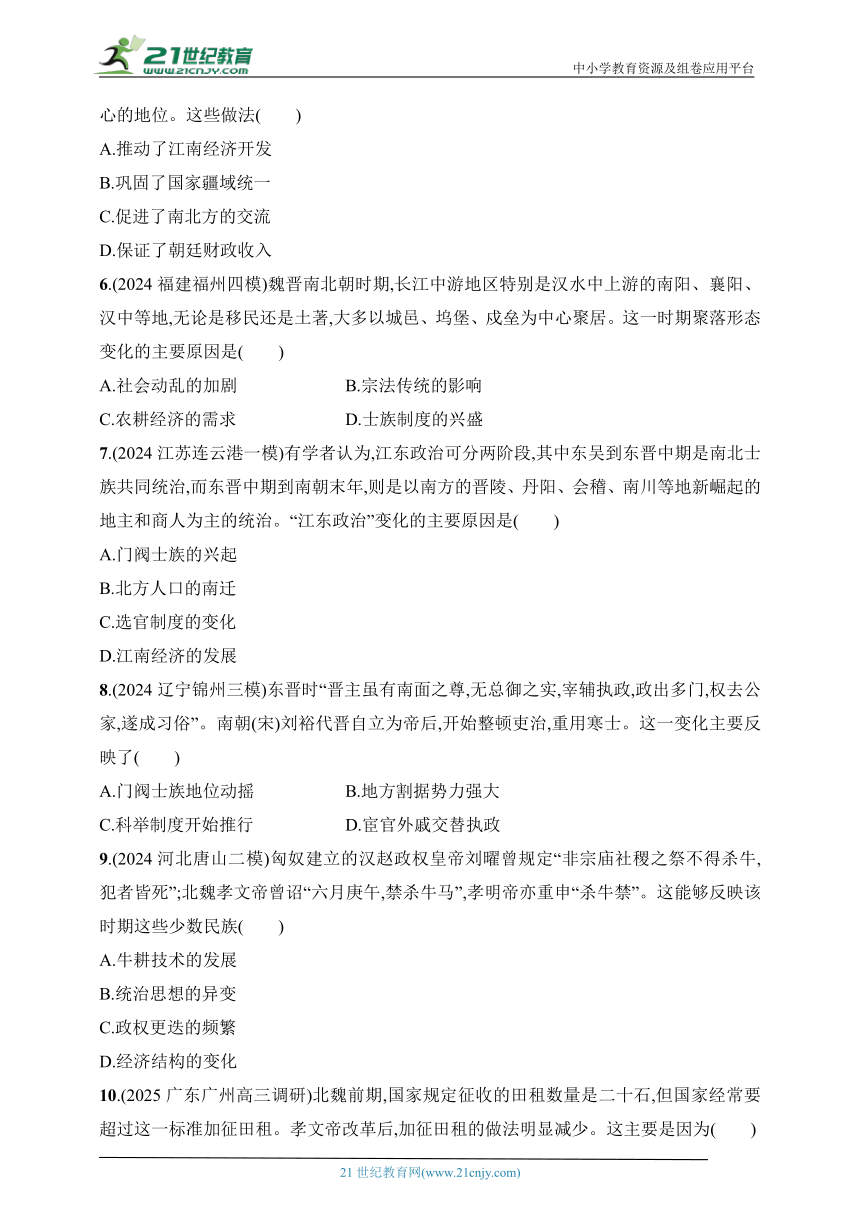

11.(2024安徽名校联考)下表为北魏时期的部分墓志(节选),这体现出( )

墓主 墓志(节选)

乞伏保达 其先盖夏禹之苗裔

尔朱绍 其先出自周王虢叔之后,因为郭氏,封居秀容,酋望之胤,遂为尔朱

A.民族矛盾尖锐

B.孝文帝改革效果显著

C.华夏认同增强

D.北魏实现了北方统一

12.(2024湖南师大附中)北魏颁布均田令,西魏确立府兵制,二者为此后的隋唐盛世提供了重要条件。学者们关注到,这些只在北朝首创,南朝却无,这说明( )

A.北方文化总体上优于南方

B.改革总是体现社会进步

C.南北社会经济发展差异大

D.民族交融激发制度突破

二、非选择题(共26分)

13.(2024河北秦皇岛二模)阅读材料,回答问题。(12分)

材料 成帝乃侨立豫州于江淮之间,居芜湖。时淮南入北,乃分丹杨侨立淮南郡,居于湖。又以旧当涂县流人渡江,侨立为县。

——《晋书》

司空郗鉴又徙流民之在淮南者于晋陵(治丹徒,今江苏镇江市东北)诸县,其徙过江南及留在江北者,并立侨郡县以司牧之。

——《宋书》

元帝寓居江左,百姓之自拔南奔者,并谓之侨人。皆取旧壤之名,侨立郡县,往往散居,无有土著。而江南之俗,火耕水耨,土地卑湿,无有蓄积之资。

——《隋书》

(1)材料反映了哪一时期的什么历史事件 (2分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括该历史事件发生的背景。(4分)

(3)根据材料并结合所学知识,简析该历史事件产生的影响。(6分)

14.(2024广东梅州二模)阅读材料,回答问题。(14分)

材料 魏晋南北朝时期起于曹丕废汉自立(公元220年),止于隋灭陈(公元589年),历时将近400年。就其时代特征而言,有以下几点:

①政治方面:长期分裂割据。

②南北经济:此消彼长。

③民族关系:在冲突中走向交融。

④国家制度:承秦汉启隋唐;这一时期的许多制度,表现出承前启后的过渡性。

⑤士族政治:在盛极而衰的过程中显示其特色与能量。

⑥思想文化:包容异质和张扬个性。

——摘编自刘芃、朱汉国《历史学习精要》

请从上述魏晋南北朝时代特征②南北经济和③民族关系中任选一点,结合该时期相关史实,写一篇历史小论文。(要求:立论正确,史论结合,逻辑清晰,表述成文。)

第6讲 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

1.B 据材料可知,此时期北方气候寒冷,生态环境恶化,这一情况带来的直接结果是促使少数民族内迁和北民南迁,故选B项;仅凭材料无法看出经济严重衰退,排除A项;政权更迭频繁和民族交流交融是这一情况导致的间接结果,排除C、D两项。

2.B 谢氏庄园中农作物众多,还有蚕桑和酒水的生产,体现出了庄园经营的多样性,故选B项;材料没有说明生产产品的用途是自给还是对外销售,不能说明魏晋庄园自给自足的生产模式,排除A项;材料未涉及庄园的劳作方式和产量,排除C项;庄园产品一般不进入市场,不会推动商品经济的发展,排除D项。

3.A 三国时期,田庄的命名多与军事有关;东晋南朝时期,田庄的命名更加具有生产生活气息,军事色彩减弱,反映出政局的稳定性有所加强,故选A项;士族以庄园经济为基础,田庄经济的渐趋稳定有利于增强士族势力,排除B项;材料未涉及田庄经济的规模,无法体现大土地所有制的发展,排除C项;材料未涉及商品经济的发展,排除D项。

4.A 据材料可推知,南朝时期,农作物有稻、麦、粟以及其他杂谷,土地的利用率和粮食的产量大大提高,反映了农业生产技术的进步,故选A项;材料并无稻麦轮作制度的信息,无法得出该制度相当普及的结论,排除B项;材料反映南方农业的发展,而非农产品商品化,排除C项;材料未提及不同区域种植不同作物,不能得出区域化分工的结论,排除D项。

5.A 三国两晋南北朝时期,南方形成了以建业或建康为中心的漕运体系,改善了南方的交通运输条件,推动了江南地区的经济开发,故选A项;三国和东晋南朝时期,国家都处于分裂状态,排除B项;材料描述的是南方的漕运体系,与南北方的交流不符,排除C项;仅凭漕运体系的建立和发展,无法保证朝廷的财政收入,排除D项。

6.A 魏晋南北朝时期,社会动乱,为避战乱而南迁的移民以及当地居民,形成了以防御设施较好的城邑、坞堡、戍垒为中心,具有军事色彩的聚居形态,故选A项;宗法传统不是主要原因,排除B项;在社会动荡时期,安全需求优先于农耕经济的需求,排除C项;该时期聚落形态变化的主要原因是社会动乱,而非士族制度,排除D项。

7.D 据材料及所学可知,东晋南朝时期江南得到开发,江南经济的发展使得南方地主和商人崛起,所以江东政治的主导力量由南北士族变为南方的地主和商人,故选D项;江东政治的变化不是由门阀士族导致的,排除A项;北人南迁是江南经济发展的原因,不是这一政治变化的原因,排除B项;选官制度的变化与材料关系不大,排除C项。

8.A 东晋皇帝由门阀士族拥立,导致宰辅执政,政出多门,权去公家,南朝刘裕重用寒士,门阀士族地位动摇,A项正确;题干主旨是门阀士族的衰落,与地方割据势力、外戚宦官无关,排除B、D两项;魏晋南北朝时期尚未实行科举制,排除C项。

9.D 材料中禁杀牛的规定,体现了牛作为重要的生产工具,受到了特殊保护,反映了农业在少数民族政权中的地位上升,故选D项;该禁令侧重于牛在整个社会经济中的作用,而不仅仅是技术层面,排除A项;禁杀牛的规定更多是出于经济方面的考虑,而不是统治思想的变化,排除B项;政权更迭频繁与牛的保护禁令之间没有直接关系,排除C项。

10.A 结合所学可知,孝文帝推行均田制,造就了大量自耕农经济,国家控制的户口数大量增加,从而导致国家赋税增加,无须再增加田租,A项正确;材料反映的是北魏赋税征收的变化,并未涉及南北政权关系,B项错误;北魏田租的多寡与“汉文化修养”“南方经济得到迅速发展”无关,C、D两项错误。

11.C 据材料可知,两人的墓志都认为其祖先出自华夏族,反映了华夏认同观念增强,故选C项;材料反映了华夏认同观念增强,没有涉及民族矛盾,排除A项;材料中没有明确显示北魏的具体历史时期,无法判断墓志内容与孝文帝改革的关系,也不能判断当时是否已经完成了统一,排除B、D两项。

12.D 北朝时期,少数民族纷纷建立政权,北方的民族交融带来了新的社会问题和管理需求,这激发了制度上的突破,如均田令和府兵制,故选D项;“总体上优于”说法绝对,文化的优劣不能仅凭几个制度的创新来判断,排除A项;“总是”说法绝对,不符合历史趋势的改革阻碍社会进步,排除B项;C项与材料无关,排除。

13.参考答案 (1)魏晋时期(西晋末东晋初);人口南迁(或衣冠南渡)。

(2)背景:西晋末年北方战乱频仍;南方相对安定,拥有丰富的自然资源;统治者的迁徙移民政策的推动。

(3)影响:促进了南方地区的经济开发;推动了民族交融的进程;巩固了统治秩序,维护了社会的稳定。

14.参考答案 示例

特征②南北经济,此消彼长。

秦汉时期,南方经济明显落后于黄河流域。三国两晋南北朝时期,规模较大、破坏性较强的动乱大多发生在北方,而且战乱局面持续时间很长。

从西晋末年起,北方人民为了躲避战乱,大批流亡南下,带来了先进的生产工具和技术,也充实了劳动力资源。东晋南北朝时,南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高。手工业方面,纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业都有明显发展,在江南开发过程中许多山区的少数民族也逐步与汉族交融,经济也得到发展。

总之,北方发展相对缓慢,江南经济迅速发展,出现此消彼长的经济发展形势,是这一时期经济的突出特点。

特征③民族关系:在冲突中走向交融。

魏晋南北朝时期,民族冲突激烈,不同文化互相交流并趋向交融。在游牧民族力图征服中原的时候,民族矛盾冲突一般很激烈,但当其在中原建立起政权之后,为了巩固自己的统治,又都推行汉族的一些政策。

主要表现有:大部分内迁少数民族建立的政权都采用了中原模式的国号、年号,学习汉族典章制度。在长期混战中,原有民族布局被打乱,各族之间的频繁接触,差异慢慢缩小。北魏孝文帝改革更是将民族交融推向了高峰,他迁都洛阳,改籍贯为洛阳籍,死后不得归葬平城,推行汉族的服饰、语言、姓氏等风俗文化,实行胡汉之间的通婚,把民族交融推向心理、血缘的层面。北魏孝文帝的汉化政策,在这一方面是最为彻底的。

魏晋南北朝的民族交融,为隋唐统一多民族国家把华夏文明推向新的辉煌,奠定了基础。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第6讲 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

一、选择题(每小题3分,共36分)

1.(2024河北承德二模)从东汉末起,我国气候有了逐渐变冷的趋势。到了三国两晋南北朝时期,气温降低更加明显,西北地区草原面积大幅度减少。史料记载,曹操在铜雀台(今河北)种植的橘子只开花不结果。这一情况带来的直接结果是( )

A.经济严重衰退

B.人口内迁与南迁

C.政权更迭频繁

D.民族交流交融

2.(2024辽宁鞍山二模)《魏晋南北朝史》中记载:谢氏(谢灵运)庄园“蔚蔚丰秫,苾苾香秔”,“兼有陵陆,麻、麦、粟、菽”,可做到“供粒食与浆饮”,又生产蚕桑麻纶,“酝山清”。这可以用来说明魏晋庄园( )

A.自给自足的生产模式

B.具有多种经营的特点

C.集体劳作提高了产量

D.推动了商品经济发展

3.(2024湖南长沙一中)三国时期的田庄,多以屯、营等编制单位或堡、寨等建筑外观来命名;东晋南朝时期的田庄则多称为别墅、田园。这一变化客观上反映出( )

A.政局的稳定性有所加强

B.士族势力受到削弱

C.大土地所有制继续发展

D.商品经济发展迟滞

4.(2024江苏如皋一模)南朝时期,荆楚人民“寒食节”吃“麦粥”“六月伏日,并作汤饼”,湘州人民“亟乘轻船,载米粟及笼鸡鸭”支援陈军。此外,陈朝也曾明确要求“租田米粟、夏调绵绢丝布麦”。由这些现象可以推知南方( )

A.农业生产技术的进步

B.稻麦轮作制度相当普及

C.农产品商品化趋势提高

D.农业生产呈区域化分工

5.(2024广东梅州一模)三国时期东吴政权大力开凿运河,开辟航道,水利交通发展迅速,形成了以建业(今南京)为中心的南方漕运体系;东晋南朝时,建康(今南京)继续保持了漕运中心的地位。这些做法( )

A.推动了江南经济开发

B.巩固了国家疆域统一

C.促进了南北方的交流

D.保证了朝廷财政收入

6.(2024福建福州四模)魏晋南北朝时期,长江中游地区特别是汉水中上游的南阳、襄阳、汉中等地,无论是移民还是土著,大多以城邑、坞堡、戍垒为中心聚居。这一时期聚落形态变化的主要原因是( )

A.社会动乱的加剧 B.宗法传统的影响

C.农耕经济的需求 D.士族制度的兴盛

7.(2024江苏连云港一模)有学者认为,江东政治可分两阶段,其中东吴到东晋中期是南北士族共同统治,而东晋中期到南朝末年,则是以南方的晋陵、丹阳、会稽、南川等地新崛起的地主和商人为主的统治。“江东政治”变化的主要原因是( )

A.门阀士族的兴起

B.北方人口的南迁

C.选官制度的变化

D.江南经济的发展

8.(2024辽宁锦州三模)东晋时“晋主虽有南面之尊,无总御之实,宰辅执政,政出多门,权去公家,遂成习俗”。南朝(宋)刘裕代晋自立为帝后,开始整顿吏治,重用寒士。这一变化主要反映了( )

A.门阀士族地位动摇 B.地方割据势力强大

C.科举制度开始推行 D.宦官外戚交替执政

9.(2024河北唐山二模)匈奴建立的汉赵政权皇帝刘曜曾规定“非宗庙社稷之祭不得杀牛,犯者皆死”;北魏孝文帝曾诏“六月庚午,禁杀牛马”,孝明帝亦重申“杀牛禁”。这能够反映该时期这些少数民族( )

A.牛耕技术的发展

B.统治思想的异变

C.政权更迭的频繁

D.经济结构的变化

10.(2025广东广州高三调研)北魏前期,国家规定征收的田租数量是二十石,但国家经常要超过这一标准加征田租。孝文帝改革后,加征田租的做法明显减少。这主要是因为( )

A.国家控制的户口数量增加

B.南北政权关系趋于和好

C.孝文帝的汉文化修养深厚

D.南方经济得到迅速发展

11.(2024安徽名校联考)下表为北魏时期的部分墓志(节选),这体现出( )

墓主 墓志(节选)

乞伏保达 其先盖夏禹之苗裔

尔朱绍 其先出自周王虢叔之后,因为郭氏,封居秀容,酋望之胤,遂为尔朱

A.民族矛盾尖锐

B.孝文帝改革效果显著

C.华夏认同增强

D.北魏实现了北方统一

12.(2024湖南师大附中)北魏颁布均田令,西魏确立府兵制,二者为此后的隋唐盛世提供了重要条件。学者们关注到,这些只在北朝首创,南朝却无,这说明( )

A.北方文化总体上优于南方

B.改革总是体现社会进步

C.南北社会经济发展差异大

D.民族交融激发制度突破

二、非选择题(共26分)

13.(2024河北秦皇岛二模)阅读材料,回答问题。(12分)

材料 成帝乃侨立豫州于江淮之间,居芜湖。时淮南入北,乃分丹杨侨立淮南郡,居于湖。又以旧当涂县流人渡江,侨立为县。

——《晋书》

司空郗鉴又徙流民之在淮南者于晋陵(治丹徒,今江苏镇江市东北)诸县,其徙过江南及留在江北者,并立侨郡县以司牧之。

——《宋书》

元帝寓居江左,百姓之自拔南奔者,并谓之侨人。皆取旧壤之名,侨立郡县,往往散居,无有土著。而江南之俗,火耕水耨,土地卑湿,无有蓄积之资。

——《隋书》

(1)材料反映了哪一时期的什么历史事件 (2分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括该历史事件发生的背景。(4分)

(3)根据材料并结合所学知识,简析该历史事件产生的影响。(6分)

14.(2024广东梅州二模)阅读材料,回答问题。(14分)

材料 魏晋南北朝时期起于曹丕废汉自立(公元220年),止于隋灭陈(公元589年),历时将近400年。就其时代特征而言,有以下几点:

①政治方面:长期分裂割据。

②南北经济:此消彼长。

③民族关系:在冲突中走向交融。

④国家制度:承秦汉启隋唐;这一时期的许多制度,表现出承前启后的过渡性。

⑤士族政治:在盛极而衰的过程中显示其特色与能量。

⑥思想文化:包容异质和张扬个性。

——摘编自刘芃、朱汉国《历史学习精要》

请从上述魏晋南北朝时代特征②南北经济和③民族关系中任选一点,结合该时期相关史实,写一篇历史小论文。(要求:立论正确,史论结合,逻辑清晰,表述成文。)

第6讲 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

1.B 据材料可知,此时期北方气候寒冷,生态环境恶化,这一情况带来的直接结果是促使少数民族内迁和北民南迁,故选B项;仅凭材料无法看出经济严重衰退,排除A项;政权更迭频繁和民族交流交融是这一情况导致的间接结果,排除C、D两项。

2.B 谢氏庄园中农作物众多,还有蚕桑和酒水的生产,体现出了庄园经营的多样性,故选B项;材料没有说明生产产品的用途是自给还是对外销售,不能说明魏晋庄园自给自足的生产模式,排除A项;材料未涉及庄园的劳作方式和产量,排除C项;庄园产品一般不进入市场,不会推动商品经济的发展,排除D项。

3.A 三国时期,田庄的命名多与军事有关;东晋南朝时期,田庄的命名更加具有生产生活气息,军事色彩减弱,反映出政局的稳定性有所加强,故选A项;士族以庄园经济为基础,田庄经济的渐趋稳定有利于增强士族势力,排除B项;材料未涉及田庄经济的规模,无法体现大土地所有制的发展,排除C项;材料未涉及商品经济的发展,排除D项。

4.A 据材料可推知,南朝时期,农作物有稻、麦、粟以及其他杂谷,土地的利用率和粮食的产量大大提高,反映了农业生产技术的进步,故选A项;材料并无稻麦轮作制度的信息,无法得出该制度相当普及的结论,排除B项;材料反映南方农业的发展,而非农产品商品化,排除C项;材料未提及不同区域种植不同作物,不能得出区域化分工的结论,排除D项。

5.A 三国两晋南北朝时期,南方形成了以建业或建康为中心的漕运体系,改善了南方的交通运输条件,推动了江南地区的经济开发,故选A项;三国和东晋南朝时期,国家都处于分裂状态,排除B项;材料描述的是南方的漕运体系,与南北方的交流不符,排除C项;仅凭漕运体系的建立和发展,无法保证朝廷的财政收入,排除D项。

6.A 魏晋南北朝时期,社会动乱,为避战乱而南迁的移民以及当地居民,形成了以防御设施较好的城邑、坞堡、戍垒为中心,具有军事色彩的聚居形态,故选A项;宗法传统不是主要原因,排除B项;在社会动荡时期,安全需求优先于农耕经济的需求,排除C项;该时期聚落形态变化的主要原因是社会动乱,而非士族制度,排除D项。

7.D 据材料及所学可知,东晋南朝时期江南得到开发,江南经济的发展使得南方地主和商人崛起,所以江东政治的主导力量由南北士族变为南方的地主和商人,故选D项;江东政治的变化不是由门阀士族导致的,排除A项;北人南迁是江南经济发展的原因,不是这一政治变化的原因,排除B项;选官制度的变化与材料关系不大,排除C项。

8.A 东晋皇帝由门阀士族拥立,导致宰辅执政,政出多门,权去公家,南朝刘裕重用寒士,门阀士族地位动摇,A项正确;题干主旨是门阀士族的衰落,与地方割据势力、外戚宦官无关,排除B、D两项;魏晋南北朝时期尚未实行科举制,排除C项。

9.D 材料中禁杀牛的规定,体现了牛作为重要的生产工具,受到了特殊保护,反映了农业在少数民族政权中的地位上升,故选D项;该禁令侧重于牛在整个社会经济中的作用,而不仅仅是技术层面,排除A项;禁杀牛的规定更多是出于经济方面的考虑,而不是统治思想的变化,排除B项;政权更迭频繁与牛的保护禁令之间没有直接关系,排除C项。

10.A 结合所学可知,孝文帝推行均田制,造就了大量自耕农经济,国家控制的户口数大量增加,从而导致国家赋税增加,无须再增加田租,A项正确;材料反映的是北魏赋税征收的变化,并未涉及南北政权关系,B项错误;北魏田租的多寡与“汉文化修养”“南方经济得到迅速发展”无关,C、D两项错误。

11.C 据材料可知,两人的墓志都认为其祖先出自华夏族,反映了华夏认同观念增强,故选C项;材料反映了华夏认同观念增强,没有涉及民族矛盾,排除A项;材料中没有明确显示北魏的具体历史时期,无法判断墓志内容与孝文帝改革的关系,也不能判断当时是否已经完成了统一,排除B、D两项。

12.D 北朝时期,少数民族纷纷建立政权,北方的民族交融带来了新的社会问题和管理需求,这激发了制度上的突破,如均田令和府兵制,故选D项;“总体上优于”说法绝对,文化的优劣不能仅凭几个制度的创新来判断,排除A项;“总是”说法绝对,不符合历史趋势的改革阻碍社会进步,排除B项;C项与材料无关,排除。

13.参考答案 (1)魏晋时期(西晋末东晋初);人口南迁(或衣冠南渡)。

(2)背景:西晋末年北方战乱频仍;南方相对安定,拥有丰富的自然资源;统治者的迁徙移民政策的推动。

(3)影响:促进了南方地区的经济开发;推动了民族交融的进程;巩固了统治秩序,维护了社会的稳定。

14.参考答案 示例

特征②南北经济,此消彼长。

秦汉时期,南方经济明显落后于黄河流域。三国两晋南北朝时期,规模较大、破坏性较强的动乱大多发生在北方,而且战乱局面持续时间很长。

从西晋末年起,北方人民为了躲避战乱,大批流亡南下,带来了先进的生产工具和技术,也充实了劳动力资源。东晋南北朝时,南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高。手工业方面,纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业都有明显发展,在江南开发过程中许多山区的少数民族也逐步与汉族交融,经济也得到发展。

总之,北方发展相对缓慢,江南经济迅速发展,出现此消彼长的经济发展形势,是这一时期经济的突出特点。

特征③民族关系:在冲突中走向交融。

魏晋南北朝时期,民族冲突激烈,不同文化互相交流并趋向交融。在游牧民族力图征服中原的时候,民族矛盾冲突一般很激烈,但当其在中原建立起政权之后,为了巩固自己的统治,又都推行汉族的一些政策。

主要表现有:大部分内迁少数民族建立的政权都采用了中原模式的国号、年号,学习汉族典章制度。在长期混战中,原有民族布局被打乱,各族之间的频繁接触,差异慢慢缩小。北魏孝文帝改革更是将民族交融推向了高峰,他迁都洛阳,改籍贯为洛阳籍,死后不得归葬平城,推行汉族的服饰、语言、姓氏等风俗文化,实行胡汉之间的通婚,把民族交融推向心理、血缘的层面。北魏孝文帝的汉化政策,在这一方面是最为彻底的。

魏晋南北朝的民族交融,为隋唐统一多民族国家把华夏文明推向新的辉煌,奠定了基础。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录