2026通史版新教材历史高考第一轮同步基础练--第13讲 辽宋夏金元的国家治理与文化交流(含答案)

文档属性

| 名称 | 2026通史版新教材历史高考第一轮同步基础练--第13讲 辽宋夏金元的国家治理与文化交流(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 289.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-21 22:26:20 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第13讲 辽宋夏金元的国家治理与文化交流

一、选择题(每小题3分,共33分)

1.(2024北京丰台二模)秦汉以来,监察官分台谏两种,台指御史台,主要负责监察政府百官;谏指谏官,负责谏诤皇帝的过失,属于宰相属官,二者职责分明。宋朝以后,台官、谏官都须由皇帝亲擢,且台官拥有了谏官的议事权,谏官诤议的对象转变为百官。这反映出宋朝( )

A.监察机构的职责混乱不清

B.宰相权重的局面开始改变

C.官僚体制发生了根本变化

D.君主权力得到进一步加强

2.(2024福建龙岩三模)元朝科举实施时间短,规模小,还曾一度停开,主要采用世袭、恩荫与推举制录用官员,并允许转吏为官。这( )

A.使选官权开始由中央掌握

B.提高了政府的行政效率

C.丰富了官僚政治的形式

D.限制了社会阶层的流动

3.(2024河北二模)《宋刑统》规定:“应典卖、倚当物业,先问房亲,房亲不要,次问四邻,四邻不要,他人并得交易。”南宋司法官范西堂在“漕司送下互争田产”案中说:“律之以法,诸典卖田宅,具帐开析四邻所至,有本宗缌麻以上亲,及墓田相去百步内者,以帐取问。”宋代法律的变化( )

A.注重保护交易双方权益

B.彰显了社会成员身份地位的平等

C.适应了商品经济的发展

D.促进了政府政治治理能力的提升

4.(2024河北沧州调研)开宝年间,宋太祖赵匡胤诏令天下“举孝悌彰闻”,开宋代劝孝之风。南宋度宗时,“民有以孝弟闻于乡者,守、令具名上闻,将旌异劳赐(表彰赏赐)焉”;同时,两宋大量印制《孝经》并向民间普及。上述做法( )

A.适应了基层治理的需要

B.体现了优抚特殊群体的传统

C.丰富了儒家经书的内容

D.促进了封建礼仪制度的完善

5.(2024湖南长郡中学一模)宋朝实行鱼鳞保甲法,其“保甲鱼鳞簿”是为了便于稽查盗贼,与徭役并无关联。南宋时,出现了作为地籍的鱼鳞图,经官府印押,绘有田形图的砧基簿(鱼鳞图册)成为当时田宅争讼案件的主要证据之一。这反映出宋代( )

A.基层管理不断强化

B.法律体系日益完善

C.土地兼并得到缓解

D.乡里组织规范有序

6.(2024河北张家口三模)两宋时期,除了大小衙署门首或厅壁上予以公布的政令外,那些需要市民工商、四方百姓周知的刑律、法令、政策,则广泛张贴或书写于城门、市曹、驿站、邸店以至乡村村落。这说明,两宋时期( )

A.朝廷重视基层的治理

B.地方行政制度调整

C.教化与法治逐步合流

D.官府限制社会流动

7.(2024广东茂名二模)南宋末年,徽州乡绅向皇帝请求通过立社组织乡约,对乡民行为进行“臧否”,移风易俗,襄助朝廷圣治,得到皇帝批准。这有利于( )

A.完善基层行政机构 B.壮大徽商势力

C.增强乡约的约束力 D.强化君主专制

8.(2024浙江温州二模)1072年,诏“司农寺出常平粟十万石,赐南京、宿、亳、泗州,募饥人浚沟河”。沈括受命体举其事,并令其“相视开封府界以东,沿汴(河)官、私田,可以置斗门,引汴水淤溉处,以闻”。从中可知( )

A.社会救济与募役法相结合

B.沈括反对推行王安石新法

C.城市化推动基础设施建设

D.北宋运河工程发展较迅速

9.(2025八省联考云南卷)澶渊之盟后,宋、辽通过榷场互市,但均严格限制图书贸易,宋只允许儒家经典通过榷场出口,辽则不允许书籍入宋。然而,宋人著述多通过走私贸易流入辽方,成为北方民族了解中原文化的重要途径;辽朝的情况则多通过跨境人员传入南方。这一现象反映出( )

A.宋辽榷场贸易不占主流

B.宋掌握边界贸易主导权

C.儒家思想得到广泛传播

D.民族交流超越政权限制

10.(2024山东东营三模)蒙古西征时,许多汉族医生被带到中亚、西亚和欧洲,他们将中国的医术传到西方。不少色目人医生也随蒙古王公东来,通过这些色目人医生,阿拉伯地区各种医学典籍流传到东亚。由此可见,蒙古西征( )

A.引发了大规模民族迁徙

B.推动了中外医学交流

C.客观上促进了思想解放

D.增进了中欧友好关系

11.(2024江苏南通三模)朱熹的一些著作受到士人的欢迎,在当时十分畅销,因此常被一些从事刻书出售的书坊盗印。这令朱熹很气愤,只好写信给县官和挚友,希望他们能帮忙追讨书版。这反映出( )

A.程朱理学受到官方尊崇

B.活字印刷书籍不受官府保护

C.南宋印本图书商业传播

D.朱熹著作成为科举考试依据

二、非选择题(共26分)

12.(2024湖北十堰期末)阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 唐朝前期建立了户籍制度,《通典》记载大唐令:“诸户以百户为里……在邑居者为坊,别置正一人……在田野者为村,别置村正一人……天下户为九等。三年一造户籍。”唐朝前期,对因逃亡造成户籍脱漏、户口不实的,法律明确了州县官府、里正以及民户等不同主体的责任,定罪相当重。《唐律疏议》规定:“诸脱户者,家长徒三年。”唐朝前期的户籍上不仅记载了人们的年龄、户等、是否课役等信息,还记载了按均田制可占有的土地数及实际占有土地的情况。按照人的身份等级分配土地的均田制下,租庸调的承担纯粹根据人口状况,这凸显出通过户籍管理来控制“人”的重要性。

——摘编自曹端波《唐宋户籍制度

的变革与社会转型》

材料二 由于商品经济发展,人口流动性增强,社会贫富分化,原来严格控制“人”的赋役制度、户籍制度已不再适应时代需要。两税法下以资产为户等的户籍制度,到宋代逐渐规范化。(宋)仁宗时,“令佐责户长、三大户,录人户、丁口、税产、物力为五等”。宋代明确将人户划分为“主户”和“客户”两大部分,同时出现专门从事某项生产经营的专业户,如茶户、盐户等,按职业划分。户籍制度的转型导致乡里组织管理者出现质的变化,乡官向职役转化。里正从与郡守、县令性质相同的役民的官变成役于官的民,一般由地方富民担任。

——摘编自姜婷婷《宋代户籍制度探析》

(1)根据材料一,归纳唐朝前期户籍制度的特点,并结合所学知识分析其意义。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋代户籍制变化所反映的社会政治、经济发展状况。(6分)

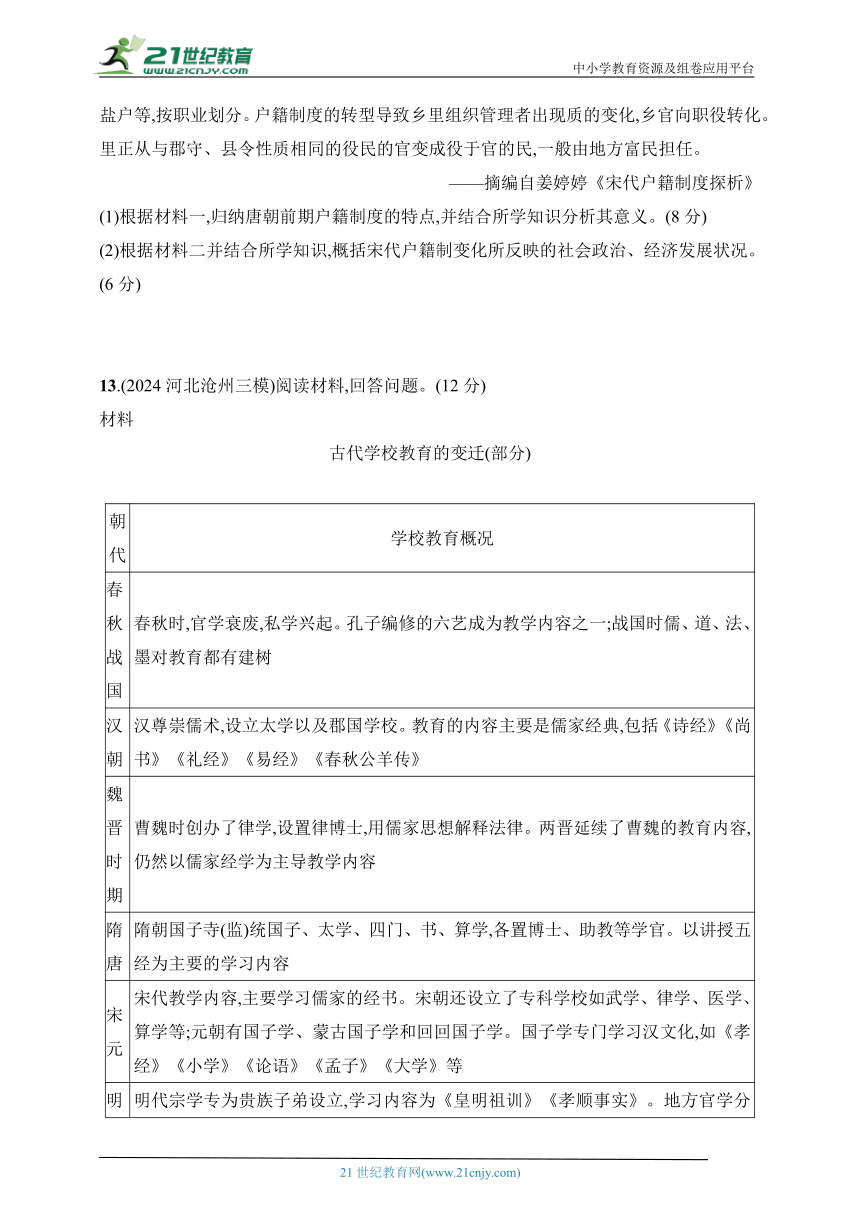

13.(2024河北沧州三模)阅读材料,回答问题。(12分)

材料

古代学校教育的变迁(部分)

朝代 学校教育概况

春秋 战国 春秋时,官学衰废,私学兴起。孔子编修的六艺成为教学内容之一;战国时儒、道、法、墨对教育都有建树

汉朝 汉尊崇儒术,设立太学以及郡国学校。教育的内容主要是儒家经典,包括《诗经》《尚书》《礼经》《易经》《春秋公羊传》

魏晋 时期 曹魏时创办了律学,设置律博士,用儒家思想解释法律。两晋延续了曹魏的教育内容,仍然以儒家经学为主导教学内容

隋唐 隋朝国子寺(监)统国子、太学、四门、书、算学,各置博士、助教等学官。以讲授五经为主要的学习内容

宋元 宋代教学内容,主要学习儒家的经书。宋朝还设立了专科学校如武学、律学、医学、算学等;元朝有国子学、蒙古国子学和回回国子学。国子学专门学习汉文化,如《孝经》《小学》《论语》《孟子》《大学》等

明 明代宗学专为贵族子弟设立,学习内容为《皇明祖训》《孝顺事实》。地方官学分为儒学、专门学校和社学二类。儒学主要学习六艺

——摘编自孙培青、杜成宪《中国教育史》等

根据材料,任选一个视角,围绕“学校教育”自拟论题并结合所学知识予以阐述。(要求:论题明确、阐述时要史论结合、逻辑得当。)

第13讲 辽宋夏金元的国家治理与文化交流

1.D 宋朝出现“台谏合一”,台官、谏官由皇帝亲自任命,其职责更多地涉及对百官的监察和谏议,反映出君主权力得到进一步加强,故选D项;台官、谏官的职责有所交叉和扩展,并没有混乱不清,排除A项;宰相权重的局面在宋朝之前就已经开始改变,排除B项;材料仅描述了监察制度的变化,不代表整个官僚体制发生根本变化,排除C项。

2.D 元朝官员的选拔多采取世袭、恩荫及推举制,而通过科举考试选拔官吏的时间较短、数量较少,这一系列举措不利于社会阶层的流动,故选D项;元朝之前选官权就已由中央掌握,排除A项;官员选拔方式与政府的行政效率无直接关系,排除B项;官僚政治强调的是官吏任免权的归属,而非官吏选拔方式,排除C项。

3.C 宋代法律对田宅交易的程序进一步细化,目的是更好地适应商品经济的发展,以规范日益频繁的物业交易活动,故选C项;材料并未直接体现宋代法律对交易双方权益的保护,排除A项;材料体现了对家族关系的重视,而非强调社会成员的身份地位平等,排除B项;材料仅涉及政府法律规定,不能说明政府政治治理能力的提升,排除D项。

4.A 据材料可知,宋代政府大力倡导孝悌,向民间传播并普及《孝经》,从而扩大了儒学对乡、里的影响力,故选A项;材料的主旨是表彰孝悌,与“优抚”无关,排除B项;材料中提到的《孝经》本来就是儒家经书,“丰富”表述错误,排除C项;孝悌是封建礼仪制度的基本内容,表彰孝悌与完善礼仪制度无关,排除D项。

5.A “保甲鱼鳞簿”旨在强化社会治安,“鱼鳞图册”旨在将土地管理细化和规范化,两者反映出宋代对基层管理不断强化,故选A项;材料只是提到了鱼鳞图册在田宅争讼中的作用,不涉及法律体系,排除B项;材料没有提及土地兼并的情况,且宋代“不抑兼并”,排除C项;材料未直接涉及乡里组织的运作或规范,排除D项。

6.A 两宋时期,政府将刑律、法令、政策等通过各种方式传播到基层,特别是乡村村落,目的在于加强对基层的管理和控制,体现了朝廷重视基层的治理,故选A项;材料没有地方行政制度调整的描述,排除B项;材料重点在于法令的传播,而非教化与法治的关系,排除C项;宋朝政府放松了对社会的控制,排除D项。

7.C 由材料信息可知,乡绅向皇帝的请求得到了批准,使得乡约得到政府支持,增强了乡约的约束力,故选C项;“乡约”是基层自治体系的组成部分,不是基层行政机构,排除A项;明清时期形成地域性的商人群体,排除B项;君主专制强调皇权与相权的关系,排除D项。

8.A 由材料信息并结合所学知识可知,王安石推行募役法,由司农寺拟定,开封府试行出钱雇人应役,政府完善国家基础设施的同时实现了救灾目的,故选A项;由材料可知沈括参与支持,排除B项;由材料可知政府力量推动城市基础设施建设,排除C项;材料没有比较信息,无法得出发展较迅速的结论,排除D项。

9.D 材料反映了宋、辽虽均严格限制图书贸易,但宋人著述仍能通过走私贸易流入辽朝,辽朝的情况也能通过跨境人员传入南方,民族交流超越了政权限制,D项正确。材料没有涉及榷场贸易的占比信息,A项错误。材料中,宋、辽都限制图书贸易,没有体现宋朝主导和儒家思想传播的信息,B、C两项错误。

10.B 根据材料可知,伴随着蒙古西征,随军的汉族医生将中国的医术传到西方,色目人医生也随蒙古王公东来,将阿拉伯地区的医学典籍传到东亚,说明蒙古西征推动了中外医学交流,故B项正确。

11.C 盗印反映了当时印本图书在商业上有广泛的传播,故选C项;材料关注的是书籍盗印问题,未直接体现程朱理学的地位,排除A项;材料未体现书籍的印刷方式,排除B项;材料未提及朱熹的著作与科举考试的关系,且朱熹著作成为科举考试的依据发生在元明清时期,排除D项。

12.参考答案 (1)特点:突出城邑与乡村户口的差别;造籍频率较高;户口等级化色彩浓厚;造籍内容翔实;户籍管理严格。

意义:保障了均田制与租庸调制的实行;有利于实现人口与土地的有效配置;强化了基层控制,提高了社会治理能力。

(2)状况:商品经济发展;土地兼并严重;人口流动性增强;社会阶层分化,富民阶层出现;租佃关系发展;乡里制度发生转变。

13.参考答案 示例

论题:学校教育在传承儒学思想中发挥重要作用。

阐述:春秋时期,孔子创立儒家学派,私学兴起,六艺是教学内容;汉武帝为了加强中央集权,尊崇儒学,儒家思想成为主流思想,汉武帝设置太学和郡国学校,其教学内容主要是儒家经典,促进了儒学的传承和发展;魏晋时期,虽然儒学受到了佛道思想的冲击,但是魏晋时期的学校,仍然以儒学作为重要教学内容,儒学思想得到了传承和发展;隋唐时期,三教并立,且实行科举制,学校教育在国家人才培养和传承文化中发挥着重要作用,其教学内容以讲授五经为主;宋朝时随着儒学复兴运动的发展,儒学吸收佛道思想发展为理学,在南宋末年逐渐成为官方思想,宋元明时期的学校重视教授儒学经典著作,传授儒家思想文化。

综上所述,学校教育是传承中华文化的重要载体,学校教育在传承儒学中发挥着重要作用。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第13讲 辽宋夏金元的国家治理与文化交流

一、选择题(每小题3分,共33分)

1.(2024北京丰台二模)秦汉以来,监察官分台谏两种,台指御史台,主要负责监察政府百官;谏指谏官,负责谏诤皇帝的过失,属于宰相属官,二者职责分明。宋朝以后,台官、谏官都须由皇帝亲擢,且台官拥有了谏官的议事权,谏官诤议的对象转变为百官。这反映出宋朝( )

A.监察机构的职责混乱不清

B.宰相权重的局面开始改变

C.官僚体制发生了根本变化

D.君主权力得到进一步加强

2.(2024福建龙岩三模)元朝科举实施时间短,规模小,还曾一度停开,主要采用世袭、恩荫与推举制录用官员,并允许转吏为官。这( )

A.使选官权开始由中央掌握

B.提高了政府的行政效率

C.丰富了官僚政治的形式

D.限制了社会阶层的流动

3.(2024河北二模)《宋刑统》规定:“应典卖、倚当物业,先问房亲,房亲不要,次问四邻,四邻不要,他人并得交易。”南宋司法官范西堂在“漕司送下互争田产”案中说:“律之以法,诸典卖田宅,具帐开析四邻所至,有本宗缌麻以上亲,及墓田相去百步内者,以帐取问。”宋代法律的变化( )

A.注重保护交易双方权益

B.彰显了社会成员身份地位的平等

C.适应了商品经济的发展

D.促进了政府政治治理能力的提升

4.(2024河北沧州调研)开宝年间,宋太祖赵匡胤诏令天下“举孝悌彰闻”,开宋代劝孝之风。南宋度宗时,“民有以孝弟闻于乡者,守、令具名上闻,将旌异劳赐(表彰赏赐)焉”;同时,两宋大量印制《孝经》并向民间普及。上述做法( )

A.适应了基层治理的需要

B.体现了优抚特殊群体的传统

C.丰富了儒家经书的内容

D.促进了封建礼仪制度的完善

5.(2024湖南长郡中学一模)宋朝实行鱼鳞保甲法,其“保甲鱼鳞簿”是为了便于稽查盗贼,与徭役并无关联。南宋时,出现了作为地籍的鱼鳞图,经官府印押,绘有田形图的砧基簿(鱼鳞图册)成为当时田宅争讼案件的主要证据之一。这反映出宋代( )

A.基层管理不断强化

B.法律体系日益完善

C.土地兼并得到缓解

D.乡里组织规范有序

6.(2024河北张家口三模)两宋时期,除了大小衙署门首或厅壁上予以公布的政令外,那些需要市民工商、四方百姓周知的刑律、法令、政策,则广泛张贴或书写于城门、市曹、驿站、邸店以至乡村村落。这说明,两宋时期( )

A.朝廷重视基层的治理

B.地方行政制度调整

C.教化与法治逐步合流

D.官府限制社会流动

7.(2024广东茂名二模)南宋末年,徽州乡绅向皇帝请求通过立社组织乡约,对乡民行为进行“臧否”,移风易俗,襄助朝廷圣治,得到皇帝批准。这有利于( )

A.完善基层行政机构 B.壮大徽商势力

C.增强乡约的约束力 D.强化君主专制

8.(2024浙江温州二模)1072年,诏“司农寺出常平粟十万石,赐南京、宿、亳、泗州,募饥人浚沟河”。沈括受命体举其事,并令其“相视开封府界以东,沿汴(河)官、私田,可以置斗门,引汴水淤溉处,以闻”。从中可知( )

A.社会救济与募役法相结合

B.沈括反对推行王安石新法

C.城市化推动基础设施建设

D.北宋运河工程发展较迅速

9.(2025八省联考云南卷)澶渊之盟后,宋、辽通过榷场互市,但均严格限制图书贸易,宋只允许儒家经典通过榷场出口,辽则不允许书籍入宋。然而,宋人著述多通过走私贸易流入辽方,成为北方民族了解中原文化的重要途径;辽朝的情况则多通过跨境人员传入南方。这一现象反映出( )

A.宋辽榷场贸易不占主流

B.宋掌握边界贸易主导权

C.儒家思想得到广泛传播

D.民族交流超越政权限制

10.(2024山东东营三模)蒙古西征时,许多汉族医生被带到中亚、西亚和欧洲,他们将中国的医术传到西方。不少色目人医生也随蒙古王公东来,通过这些色目人医生,阿拉伯地区各种医学典籍流传到东亚。由此可见,蒙古西征( )

A.引发了大规模民族迁徙

B.推动了中外医学交流

C.客观上促进了思想解放

D.增进了中欧友好关系

11.(2024江苏南通三模)朱熹的一些著作受到士人的欢迎,在当时十分畅销,因此常被一些从事刻书出售的书坊盗印。这令朱熹很气愤,只好写信给县官和挚友,希望他们能帮忙追讨书版。这反映出( )

A.程朱理学受到官方尊崇

B.活字印刷书籍不受官府保护

C.南宋印本图书商业传播

D.朱熹著作成为科举考试依据

二、非选择题(共26分)

12.(2024湖北十堰期末)阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 唐朝前期建立了户籍制度,《通典》记载大唐令:“诸户以百户为里……在邑居者为坊,别置正一人……在田野者为村,别置村正一人……天下户为九等。三年一造户籍。”唐朝前期,对因逃亡造成户籍脱漏、户口不实的,法律明确了州县官府、里正以及民户等不同主体的责任,定罪相当重。《唐律疏议》规定:“诸脱户者,家长徒三年。”唐朝前期的户籍上不仅记载了人们的年龄、户等、是否课役等信息,还记载了按均田制可占有的土地数及实际占有土地的情况。按照人的身份等级分配土地的均田制下,租庸调的承担纯粹根据人口状况,这凸显出通过户籍管理来控制“人”的重要性。

——摘编自曹端波《唐宋户籍制度

的变革与社会转型》

材料二 由于商品经济发展,人口流动性增强,社会贫富分化,原来严格控制“人”的赋役制度、户籍制度已不再适应时代需要。两税法下以资产为户等的户籍制度,到宋代逐渐规范化。(宋)仁宗时,“令佐责户长、三大户,录人户、丁口、税产、物力为五等”。宋代明确将人户划分为“主户”和“客户”两大部分,同时出现专门从事某项生产经营的专业户,如茶户、盐户等,按职业划分。户籍制度的转型导致乡里组织管理者出现质的变化,乡官向职役转化。里正从与郡守、县令性质相同的役民的官变成役于官的民,一般由地方富民担任。

——摘编自姜婷婷《宋代户籍制度探析》

(1)根据材料一,归纳唐朝前期户籍制度的特点,并结合所学知识分析其意义。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋代户籍制变化所反映的社会政治、经济发展状况。(6分)

13.(2024河北沧州三模)阅读材料,回答问题。(12分)

材料

古代学校教育的变迁(部分)

朝代 学校教育概况

春秋 战国 春秋时,官学衰废,私学兴起。孔子编修的六艺成为教学内容之一;战国时儒、道、法、墨对教育都有建树

汉朝 汉尊崇儒术,设立太学以及郡国学校。教育的内容主要是儒家经典,包括《诗经》《尚书》《礼经》《易经》《春秋公羊传》

魏晋 时期 曹魏时创办了律学,设置律博士,用儒家思想解释法律。两晋延续了曹魏的教育内容,仍然以儒家经学为主导教学内容

隋唐 隋朝国子寺(监)统国子、太学、四门、书、算学,各置博士、助教等学官。以讲授五经为主要的学习内容

宋元 宋代教学内容,主要学习儒家的经书。宋朝还设立了专科学校如武学、律学、医学、算学等;元朝有国子学、蒙古国子学和回回国子学。国子学专门学习汉文化,如《孝经》《小学》《论语》《孟子》《大学》等

明 明代宗学专为贵族子弟设立,学习内容为《皇明祖训》《孝顺事实》。地方官学分为儒学、专门学校和社学二类。儒学主要学习六艺

——摘编自孙培青、杜成宪《中国教育史》等

根据材料,任选一个视角,围绕“学校教育”自拟论题并结合所学知识予以阐述。(要求:论题明确、阐述时要史论结合、逻辑得当。)

第13讲 辽宋夏金元的国家治理与文化交流

1.D 宋朝出现“台谏合一”,台官、谏官由皇帝亲自任命,其职责更多地涉及对百官的监察和谏议,反映出君主权力得到进一步加强,故选D项;台官、谏官的职责有所交叉和扩展,并没有混乱不清,排除A项;宰相权重的局面在宋朝之前就已经开始改变,排除B项;材料仅描述了监察制度的变化,不代表整个官僚体制发生根本变化,排除C项。

2.D 元朝官员的选拔多采取世袭、恩荫及推举制,而通过科举考试选拔官吏的时间较短、数量较少,这一系列举措不利于社会阶层的流动,故选D项;元朝之前选官权就已由中央掌握,排除A项;官员选拔方式与政府的行政效率无直接关系,排除B项;官僚政治强调的是官吏任免权的归属,而非官吏选拔方式,排除C项。

3.C 宋代法律对田宅交易的程序进一步细化,目的是更好地适应商品经济的发展,以规范日益频繁的物业交易活动,故选C项;材料并未直接体现宋代法律对交易双方权益的保护,排除A项;材料体现了对家族关系的重视,而非强调社会成员的身份地位平等,排除B项;材料仅涉及政府法律规定,不能说明政府政治治理能力的提升,排除D项。

4.A 据材料可知,宋代政府大力倡导孝悌,向民间传播并普及《孝经》,从而扩大了儒学对乡、里的影响力,故选A项;材料的主旨是表彰孝悌,与“优抚”无关,排除B项;材料中提到的《孝经》本来就是儒家经书,“丰富”表述错误,排除C项;孝悌是封建礼仪制度的基本内容,表彰孝悌与完善礼仪制度无关,排除D项。

5.A “保甲鱼鳞簿”旨在强化社会治安,“鱼鳞图册”旨在将土地管理细化和规范化,两者反映出宋代对基层管理不断强化,故选A项;材料只是提到了鱼鳞图册在田宅争讼中的作用,不涉及法律体系,排除B项;材料没有提及土地兼并的情况,且宋代“不抑兼并”,排除C项;材料未直接涉及乡里组织的运作或规范,排除D项。

6.A 两宋时期,政府将刑律、法令、政策等通过各种方式传播到基层,特别是乡村村落,目的在于加强对基层的管理和控制,体现了朝廷重视基层的治理,故选A项;材料没有地方行政制度调整的描述,排除B项;材料重点在于法令的传播,而非教化与法治的关系,排除C项;宋朝政府放松了对社会的控制,排除D项。

7.C 由材料信息可知,乡绅向皇帝的请求得到了批准,使得乡约得到政府支持,增强了乡约的约束力,故选C项;“乡约”是基层自治体系的组成部分,不是基层行政机构,排除A项;明清时期形成地域性的商人群体,排除B项;君主专制强调皇权与相权的关系,排除D项。

8.A 由材料信息并结合所学知识可知,王安石推行募役法,由司农寺拟定,开封府试行出钱雇人应役,政府完善国家基础设施的同时实现了救灾目的,故选A项;由材料可知沈括参与支持,排除B项;由材料可知政府力量推动城市基础设施建设,排除C项;材料没有比较信息,无法得出发展较迅速的结论,排除D项。

9.D 材料反映了宋、辽虽均严格限制图书贸易,但宋人著述仍能通过走私贸易流入辽朝,辽朝的情况也能通过跨境人员传入南方,民族交流超越了政权限制,D项正确。材料没有涉及榷场贸易的占比信息,A项错误。材料中,宋、辽都限制图书贸易,没有体现宋朝主导和儒家思想传播的信息,B、C两项错误。

10.B 根据材料可知,伴随着蒙古西征,随军的汉族医生将中国的医术传到西方,色目人医生也随蒙古王公东来,将阿拉伯地区的医学典籍传到东亚,说明蒙古西征推动了中外医学交流,故B项正确。

11.C 盗印反映了当时印本图书在商业上有广泛的传播,故选C项;材料关注的是书籍盗印问题,未直接体现程朱理学的地位,排除A项;材料未体现书籍的印刷方式,排除B项;材料未提及朱熹的著作与科举考试的关系,且朱熹著作成为科举考试的依据发生在元明清时期,排除D项。

12.参考答案 (1)特点:突出城邑与乡村户口的差别;造籍频率较高;户口等级化色彩浓厚;造籍内容翔实;户籍管理严格。

意义:保障了均田制与租庸调制的实行;有利于实现人口与土地的有效配置;强化了基层控制,提高了社会治理能力。

(2)状况:商品经济发展;土地兼并严重;人口流动性增强;社会阶层分化,富民阶层出现;租佃关系发展;乡里制度发生转变。

13.参考答案 示例

论题:学校教育在传承儒学思想中发挥重要作用。

阐述:春秋时期,孔子创立儒家学派,私学兴起,六艺是教学内容;汉武帝为了加强中央集权,尊崇儒学,儒家思想成为主流思想,汉武帝设置太学和郡国学校,其教学内容主要是儒家经典,促进了儒学的传承和发展;魏晋时期,虽然儒学受到了佛道思想的冲击,但是魏晋时期的学校,仍然以儒学作为重要教学内容,儒学思想得到了传承和发展;隋唐时期,三教并立,且实行科举制,学校教育在国家人才培养和传承文化中发挥着重要作用,其教学内容以讲授五经为主;宋朝时随着儒学复兴运动的发展,儒学吸收佛道思想发展为理学,在南宋末年逐渐成为官方思想,宋元明时期的学校重视教授儒学经典著作,传授儒家思想文化。

综上所述,学校教育是传承中华文化的重要载体,学校教育在传承儒学中发挥着重要作用。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录