2026通史版新教材历史高考第一轮同步基础练--第14讲 从明朝建立到清军入关(含答案)

文档属性

| 名称 | 2026通史版新教材历史高考第一轮同步基础练--第14讲 从明朝建立到清军入关(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 305.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-21 22:26:54 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第14讲 从明朝建立到清军入关

一、选择题(每小题3分,共36分)

1.(2024辽宁锦州一模)洪武五年(1372年)六月,朱元璋下令划分六部职能,其中吏部“掌天下官吏选法、封勋、考课之政。其属有三:一曰总部,掌文选;二曰司勋部,掌官制;三曰考功部,掌考核”。由此可知,明初吏部职能划分的原则是( )

A.分权制衡 B.功能庞杂

C.职责明确 D.机构简化

2.(2024海南海口二模)明天启年间,宦官魏忠贤借皇帝名义下令免刘朝、田诏死,内阁大学士刘一燝执奏:“诏等议诛久,无可雪,疏直下部,前无此制。”结果“帝不得已,下其疏于阁”。刘一燝复言:“此疏外不由通政司,内不由会极门,例不当拟旨,谨封还原疏。”魏忠贤一时也无可奈何。材料表明当时( )

A.内阁成员清廉公正严明

B.专制集权遭到了严重削弱

C.社会矛盾极为尖锐复杂

D.内阁一定程度上制约皇权

3.(2024湖南岳阳一模)明英宗天顺年间,司礼监的宦官到内阁,阁臣只需常服接见;到彭时任首辅时,则要衣冠整齐接见宦官,阁臣与宦官相向而坐。这一变化表明( )

A.封建等级制度受到了冲击

B.宦官与内阁的权力对等

C.中枢机构实现了良性运作

D.君主专制统治逐渐加强

4.(2024河北邯郸二模)洪武九年(1376年),明朝宣布改革行省领导体制,设承宣布政使司、提刑按察使司、都指挥使司,号称“三司”。“三司”各司其职,每遇“大事”,布政使须“会都、按议”,再申报中央有关部门批准。特别是遇到地方“民变”或动乱,布、按二司无权调动军队,须向朝廷申报,再由都司出兵。据此可知,明初“三司”体制( )

A.提高了中央与地方机构的行政效率

B.颠覆了传统地方行政管理体制

C.形成纵横交错的地方治理网络体系

D.对地方行政运作带来双重影响

5.(2024辽宁名校联考)“钦差”是皇帝临时派遣至地方处理重大事务的一种特殊的“官”。明代的钦差多数是派遣至地方的,但也不乏派往京城的例子。明代钦差的派遣( )

A.拓宽了官员上升的通道

B.有助于提高行政效率

C.体现了中枢机构的异化

D.缓解了朝廷内部矛盾

6.(2024北京海淀二模)《明史》载,明英宗天顺(1457—1464年)年间起,“巡抚之寄专,而监司守牧(指各省的布政使、按察使、都指挥使与知府、知州)不得自展布(自作主张)”。这反映的史事是( )

A.元朝实行的行省制自此废除

B.明廷强化海防力量防范倭寇

C.朝廷委任巡抚总揽一省行政

D.削弱巡抚权力防止地方割据

7.(2024辽宁大连一模)明朝的郑和船队常常在东北季风强劲的三月初从江苏太仓出发远洋航行。同时,郑和船队还利用了这一时期海流和波浪的作用自北向南顺利远航。这表明当时( )

A.中国自然科技水平已领先世界

B.中国的综合国力超越西方

C.国人利用自然的认知水平较高

D.明朝统治者鼓励海外贸易

8.(2024云南曲靖一模)明代对外贸易的特点在于“有贡就有市”。《明会典》中作为“正贡”的贡品记载,日本国仅见20种;而据《皇明永乐志》物品清单显示,日本一国的物品有248种之多。据此可推知,当时( )

A.官方严格奉行海禁政策

B.民间贸易占有重要地位

C.朝贡贸易阻碍经济发展

D.朝贡贸易体系受到冲击

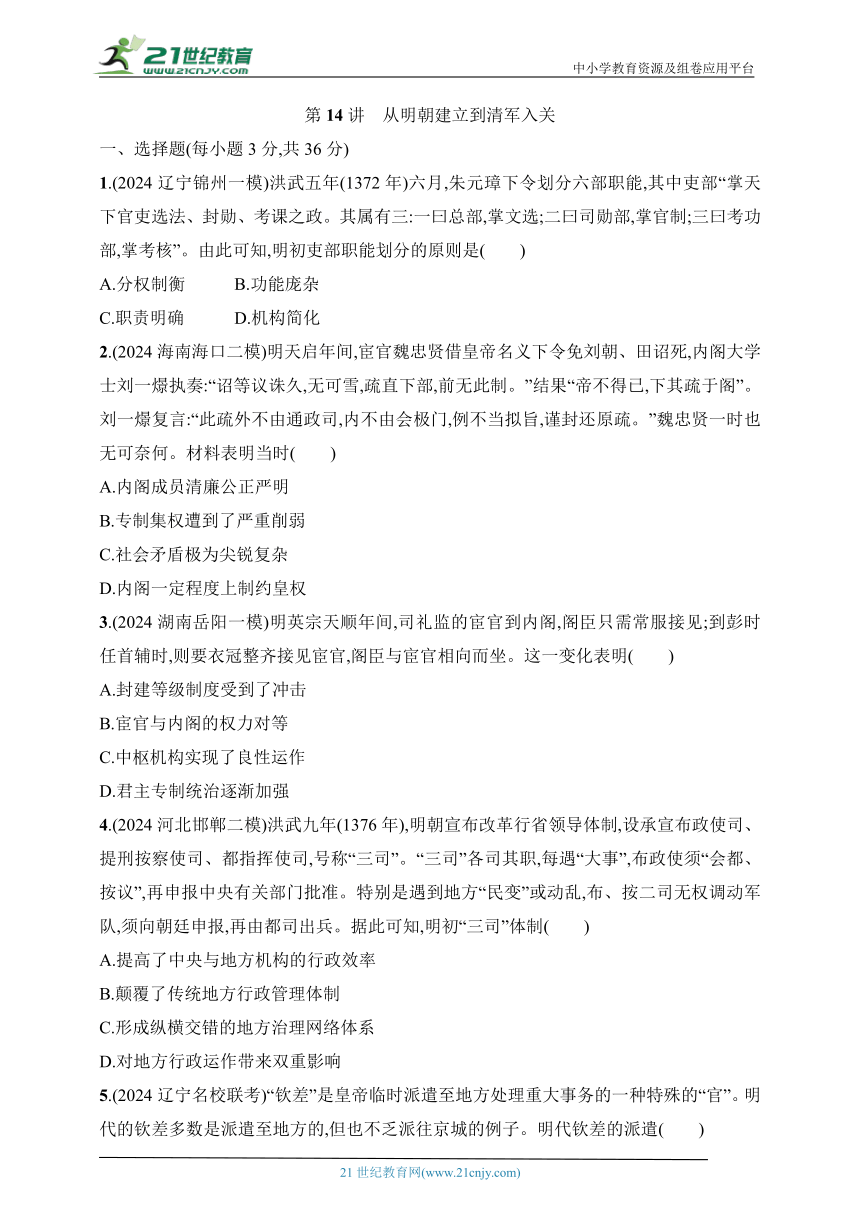

9.〔2025八省联考内蒙古卷(改编)〕下表所列史书皆涉及明英宗被瓦剌俘虏期间的生活情形,若研究这一问题,从史料来源看,首先应信重的是( )

史书 概况

《明英宗实录》 明朝官方编纂的全面记载英宗朝政治活动的史书

《北征事迹》 英宗在瓦剌的近侍应朝廷纂修英宗实录之需撰成

《明史》 清朝官方据《明实录》、起居注等文献编纂而成

《明史纪 事本末》 清朝学者编纂的记载明朝重大历史事件的史书

A.《明英宗实录》 B.《北征事迹》

C.《明史》 D.《明史纪事本末》

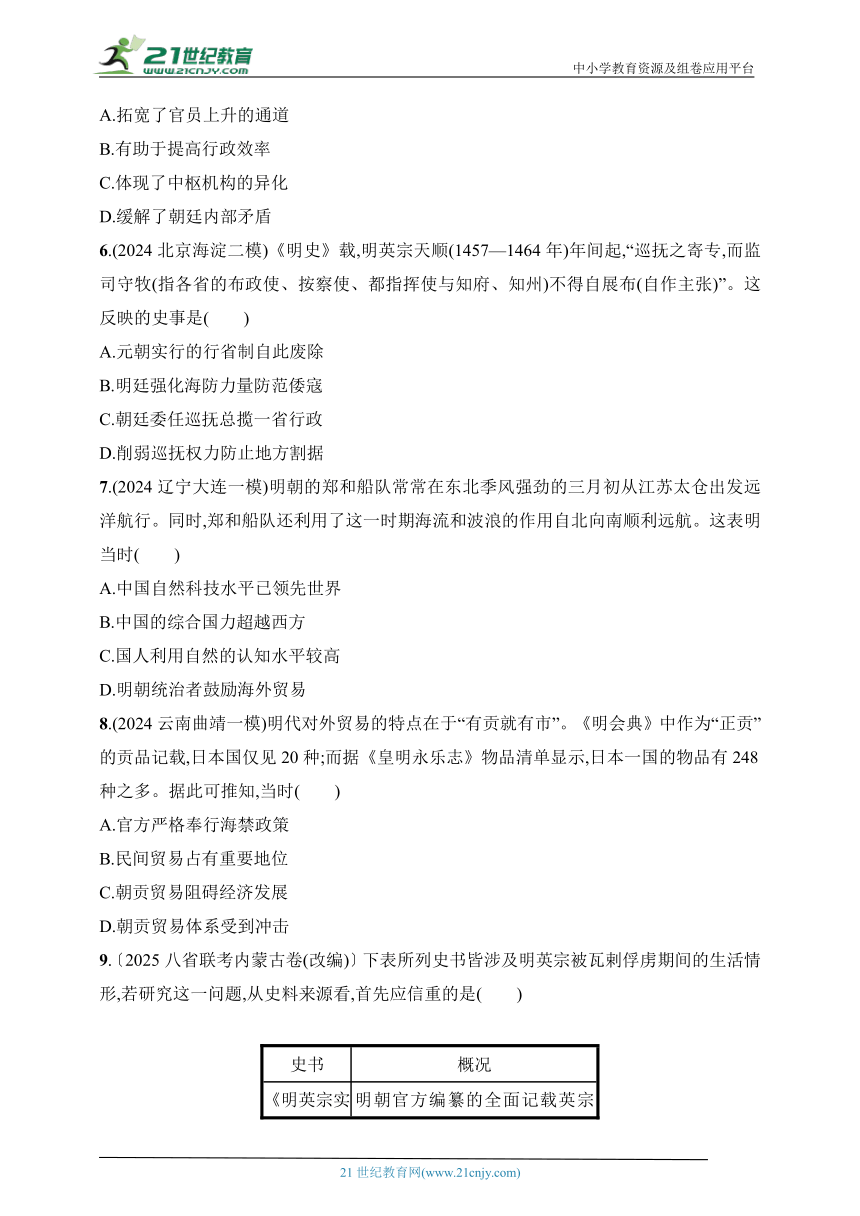

10.(2024福建龙岩三模)下表是明朝对各类民族聚居区实行的管理措施。这反映了明朝( )

民族聚居地区 管理措施

汉族聚居区 把归附的各民族编入都司卫所中统一管理

汉族与边地民族聚 居区交界地带 采取驻扎汉军与改编原住民相结合的办法进行管理

更边远一些的 边疆民族聚居区 以土司和羁縻卫所为框架

A.内地边疆治理一体化

B.边疆政策的灵活务实

C.大规模推行改土归流

D.军政合一的管理机制

11.(2024广东广州一模)明初,广西思恩府土司岑瑛因“筑城池,创廨宇,立学校,建祠庙,政绩大著”,被明政府升任“都指挥同知”,给予流官职位。明朝政府的做法旨在( )

A.扩大儒家学说的影响

B.鼓励少数民族的文人入仕

C.维护边疆地区的稳定

D.增强社会阶层之间的流动

12.(2024河南中原名校联考)明思宗崇祯元年(1628年),吏科给事中韩一良上疏曰:“臣所闻见,一督抚也,非五六千金不得;道府之美缺,非二三千金不得;以至州县并佐贰之求缺,各有定价;举监及吏承之优选,俱以贿成。”这主要体现了( )

A.选官制度的变革 B.阶级矛盾的激化

C.皇帝权力的旁落 D.晚明官场的腐败

二、非选择题(共28分)

13.(2024山东济宁二模)阅读材料,回答问题。(14分)

材料 15世纪初,朱棣靖难之役成功后……自命不凡的君主都有一种炫耀狂,使朱棣也觉得有必要把中国国威向海外展示。于是,他命令郑和率领一支庞大的武装船团,出发西洋。郑和率领的武装船团,每舰平均容纳四百余人,旗舰和若干主力舰,长一百二十米,宽四十米,可载一千余人。如此巨大工程,没有精密的造船技术和精密的航海技术,无法负担。

郑和下西洋,跟公元前2世纪张骞通西域一样,都是为中国凿开一个过去很少人知道的混沌而广大的天地。他们对国家贡献和东西文化交流,有伟大的功绩。不过,张骞处在一个朝气蓬勃的时代,而郑和却处在一个暮气日增的时代,所以结局完全不同。

——摘编自柏杨《中国人史纲》

(1)根据材料并结合所学知识,指出15世纪初出现郑和下西洋这一航海壮举的原因。(6分)

(2)根据材料所学知识,指出张骞通西域与郑和下西洋的历史功绩,并说明二者“结局完全不同”的原因。(8分)

14.(2024山东济宁三模)阅读材料,回答问题。(14分)

明清“铁三角”

材料一 明清时期,封建君主专制空前加强、小农经济主导地位的强化与传统程朱理学的束缚构成了一个铁三角的关系:双向箭头表示双方的相互作用。

材料二 从世界史或全球史的立场看,明初中国专制王朝国力的鼎盛时期正是欧洲的中世纪,西方透露出的资本主义曙光与明中叶以降中国社会新旧交替的冲动几乎同时。西方的兴起,英国资产阶级革命的成功,正是中国的明清之际,西方文明赶上东方文明,中国从先进到滞后,就是在这一时期内发生的。所以说,明清易代是中国近代化迟滞以及中国从先进走向落后的转折点。

——摘编自余同元《明清社会近代转型及转型障碍》

结合材料一,论证材料二中作者的观点。

第14讲 从明朝建立到清军入关

1.C 由题干材料可知,吏部下属的总部、勋部、考功部三个部门,各司其职,分工明确, C项正确;根据题干只能看到吏部下属的三个部门有分工、分权,看不到相互之间的制约平衡,排除A项;吏部下属的三个部门分工细致,职责明确,庞杂之说不符合题意,排除B项;材料没有涉及机构简化,排除D项。

2.D 内阁大学士刘一燝在处理刘朝、田诏的案件时,坚持了内阁的议事制度,以程序不当为由抵制诏令,反映了内阁一定程度上制约皇权,故选D项;刘一燝不能代表所有内阁成员,排除A项;宦官专权和内阁的设置都是皇权强化的产物,排除B项;材料仅涉及明朝中枢机构内部权力职责的制约,不属于社会矛盾,排除C项。

3.D 据材料可知,内阁大臣对接见宦官越来越重视。宦官是皇权的延伸,宦官地位的提高本质上是君主专制统治逐渐加强,故选D项;材料中的变化恰恰体现了严格的封建等级制度,排除A项;材料只能说明君主专制加强使宦官影响力扩大,而不能说明宦官和内阁二者权力对等,排除B项;宦官对内阁的干预,说明中枢机构的非良性运作,排除C项。

4.D “三司”各司其职,使地方行政更加规范,有利于加强中央对地方的控制;但也增加了行政流程的复杂性,不利于提高中央与地方机构的行政效率,对地方行政运作带来了双重影响,故选D项,排除A项;“三司”体制是对传统地方行政管理体制的改革而不是颠覆,排除B项;材料只涉及“三司”各司其职,不能说明整个地方治理网络体系,排除C项。

5.B 据材料可知,钦差由皇帝派遣,秉承皇命,能够快速地决断事务,有助于提高行政效率,故选B项;钦差属于临时任命的官员,不是正式官名,因此不能拓宽官员上升的通道,排除A项;钦差不属于中枢机构,无法体现中枢机构的异化,排除C项;钦差多数是派遣至地方的,因此其设置并不能缓解朝廷内部的矛盾,排除D项。

6.C 据题干信息可知,自明英宗天顺年间起,布政使、按察使、都指挥使与知府、知州等官员不得自作主张,这反映出明廷所委任的巡抚总揽一省行政,故选C项;虽然明初废除行省制,但明朝仍然沿用了行省称呼,排除A项;材料与强化海防力量防范倭寇没有关系,排除B项;材料反映的是加强巡抚的权力,而不是“削弱”,排除D项。

7.C 材料说明,郑和船队充分利用了季风和洋流知识,说明国人对自然界的变化规律有较高的认识,C项正确。材料没有与其他国家比较的信息,无法得出A、B两项的结论。郑和下西洋并非为了海外贸易,D项错误。

8.B 根据材料可知,在明代的中日贸易中,日本输入中国的物品有248种之多,但《明会典》中记载的“正贡”贡品只有20种,这反映了其他物品是通过非官方贸易进入中国的,中日民间贸易繁荣,B项正确;材料强调的是明代对外贸易的特点,没有海禁政策的信息,排除A项;朝贡贸易推动了日本与中国贸易的交流,有利于经济的发展,排除C项;鸦片战争后朝贡贸易体系受到冲击,排除D项。

9.B 《北征事迹》的作者作为明英宗在瓦剌的近侍,是明英宗被俘生活的直接观察者和参与者,其记载属于一手史料,具有很高的史料价值,B项正确。《明英宗实录》因需要维护皇帝的尊严,可以隐瞒部分史实,A项的真实性存疑;《明史》《明史纪事本末》都是清朝官方或者学者撰写,属于二手史料,史学价值大打折扣,C、D两项错误。

10.B 明朝对汉族聚居区、汉族与边地民族聚居区交界地带以及更边远的边疆民族聚居区采取了不同的管理措施,体现了明朝边疆政策的灵活务实,故选B项;明朝对不同民族聚居地区的管理措施不统一,排除A项;材料未提及改土归流,且大规模改土归流始于清朝,排除C项;材料更多体现的是边疆政策的灵活务实,而非军政合一的管理机制,排除D项。

11.C 广西思恩府土司岑瑛因政绩大著而得到政府的肯定,给予流官职位,这是政府对其委以重任的表现,目的是维护边疆地区的稳定,故选C项;题干所述不属于扩大儒家学说的影响,而是体现对边疆地区土官的一种引领和价值导向,排除A项;材料未涉及选官制,排除B项;政府的目的是维护统治,而不是增强社会阶层之间的流动,排除D项。

12.D 根据材料“俱以贿成”可知,明朝末年,卖官鬻爵之风盛行,官场腐败,D项正确。明朝中后期,科举制度仍然是主要的选官制度,排除A项;材料未提及阶级矛盾,排除B项;材料没有涉及皇帝权力,排除C项。

13.参考答案 (1)原因:明朝社会稳定,国力强盛;朱棣为宣示国威支持航海;造船和航海技术发达。

(2)功绩:开拓了国人的视野;推动了东西方各国的经济文化交流。

原因:张骞通西域处于西汉强盛时期,开通了丝绸之路,出现了东西方文明交流的盛况。郑和下西洋处于封建社会衰落时期,且以朝贡贸易为主,带来财政负担,无法持续进行。

14.参考答案 示例

观点:明清易代是中国近代化迟滞以及中国从先进走向落后的转折点。

论证:政治方面,明清时期君主专制空前强化,封建制度日趋衰落,阻碍了社会的进步。经济方面,封建土地私有制、自给自足的小农经济及重农抑商政策严重束缚着商品经济及资本主义萌芽的发展。思想文化方面,文化专制、八股取士禁锢了人们的思想。外交政策方面,“海禁”和闭关自守使中国逐渐落后于世界潮流。

综上所述,明清时期,由于传统经济结构和专制体制的束缚,生产力的发展日益受到阻碍。统治者故步自封,拒绝扩大对外交往,最终导致了中国社会逐渐走向衰落。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第14讲 从明朝建立到清军入关

一、选择题(每小题3分,共36分)

1.(2024辽宁锦州一模)洪武五年(1372年)六月,朱元璋下令划分六部职能,其中吏部“掌天下官吏选法、封勋、考课之政。其属有三:一曰总部,掌文选;二曰司勋部,掌官制;三曰考功部,掌考核”。由此可知,明初吏部职能划分的原则是( )

A.分权制衡 B.功能庞杂

C.职责明确 D.机构简化

2.(2024海南海口二模)明天启年间,宦官魏忠贤借皇帝名义下令免刘朝、田诏死,内阁大学士刘一燝执奏:“诏等议诛久,无可雪,疏直下部,前无此制。”结果“帝不得已,下其疏于阁”。刘一燝复言:“此疏外不由通政司,内不由会极门,例不当拟旨,谨封还原疏。”魏忠贤一时也无可奈何。材料表明当时( )

A.内阁成员清廉公正严明

B.专制集权遭到了严重削弱

C.社会矛盾极为尖锐复杂

D.内阁一定程度上制约皇权

3.(2024湖南岳阳一模)明英宗天顺年间,司礼监的宦官到内阁,阁臣只需常服接见;到彭时任首辅时,则要衣冠整齐接见宦官,阁臣与宦官相向而坐。这一变化表明( )

A.封建等级制度受到了冲击

B.宦官与内阁的权力对等

C.中枢机构实现了良性运作

D.君主专制统治逐渐加强

4.(2024河北邯郸二模)洪武九年(1376年),明朝宣布改革行省领导体制,设承宣布政使司、提刑按察使司、都指挥使司,号称“三司”。“三司”各司其职,每遇“大事”,布政使须“会都、按议”,再申报中央有关部门批准。特别是遇到地方“民变”或动乱,布、按二司无权调动军队,须向朝廷申报,再由都司出兵。据此可知,明初“三司”体制( )

A.提高了中央与地方机构的行政效率

B.颠覆了传统地方行政管理体制

C.形成纵横交错的地方治理网络体系

D.对地方行政运作带来双重影响

5.(2024辽宁名校联考)“钦差”是皇帝临时派遣至地方处理重大事务的一种特殊的“官”。明代的钦差多数是派遣至地方的,但也不乏派往京城的例子。明代钦差的派遣( )

A.拓宽了官员上升的通道

B.有助于提高行政效率

C.体现了中枢机构的异化

D.缓解了朝廷内部矛盾

6.(2024北京海淀二模)《明史》载,明英宗天顺(1457—1464年)年间起,“巡抚之寄专,而监司守牧(指各省的布政使、按察使、都指挥使与知府、知州)不得自展布(自作主张)”。这反映的史事是( )

A.元朝实行的行省制自此废除

B.明廷强化海防力量防范倭寇

C.朝廷委任巡抚总揽一省行政

D.削弱巡抚权力防止地方割据

7.(2024辽宁大连一模)明朝的郑和船队常常在东北季风强劲的三月初从江苏太仓出发远洋航行。同时,郑和船队还利用了这一时期海流和波浪的作用自北向南顺利远航。这表明当时( )

A.中国自然科技水平已领先世界

B.中国的综合国力超越西方

C.国人利用自然的认知水平较高

D.明朝统治者鼓励海外贸易

8.(2024云南曲靖一模)明代对外贸易的特点在于“有贡就有市”。《明会典》中作为“正贡”的贡品记载,日本国仅见20种;而据《皇明永乐志》物品清单显示,日本一国的物品有248种之多。据此可推知,当时( )

A.官方严格奉行海禁政策

B.民间贸易占有重要地位

C.朝贡贸易阻碍经济发展

D.朝贡贸易体系受到冲击

9.〔2025八省联考内蒙古卷(改编)〕下表所列史书皆涉及明英宗被瓦剌俘虏期间的生活情形,若研究这一问题,从史料来源看,首先应信重的是( )

史书 概况

《明英宗实录》 明朝官方编纂的全面记载英宗朝政治活动的史书

《北征事迹》 英宗在瓦剌的近侍应朝廷纂修英宗实录之需撰成

《明史》 清朝官方据《明实录》、起居注等文献编纂而成

《明史纪 事本末》 清朝学者编纂的记载明朝重大历史事件的史书

A.《明英宗实录》 B.《北征事迹》

C.《明史》 D.《明史纪事本末》

10.(2024福建龙岩三模)下表是明朝对各类民族聚居区实行的管理措施。这反映了明朝( )

民族聚居地区 管理措施

汉族聚居区 把归附的各民族编入都司卫所中统一管理

汉族与边地民族聚 居区交界地带 采取驻扎汉军与改编原住民相结合的办法进行管理

更边远一些的 边疆民族聚居区 以土司和羁縻卫所为框架

A.内地边疆治理一体化

B.边疆政策的灵活务实

C.大规模推行改土归流

D.军政合一的管理机制

11.(2024广东广州一模)明初,广西思恩府土司岑瑛因“筑城池,创廨宇,立学校,建祠庙,政绩大著”,被明政府升任“都指挥同知”,给予流官职位。明朝政府的做法旨在( )

A.扩大儒家学说的影响

B.鼓励少数民族的文人入仕

C.维护边疆地区的稳定

D.增强社会阶层之间的流动

12.(2024河南中原名校联考)明思宗崇祯元年(1628年),吏科给事中韩一良上疏曰:“臣所闻见,一督抚也,非五六千金不得;道府之美缺,非二三千金不得;以至州县并佐贰之求缺,各有定价;举监及吏承之优选,俱以贿成。”这主要体现了( )

A.选官制度的变革 B.阶级矛盾的激化

C.皇帝权力的旁落 D.晚明官场的腐败

二、非选择题(共28分)

13.(2024山东济宁二模)阅读材料,回答问题。(14分)

材料 15世纪初,朱棣靖难之役成功后……自命不凡的君主都有一种炫耀狂,使朱棣也觉得有必要把中国国威向海外展示。于是,他命令郑和率领一支庞大的武装船团,出发西洋。郑和率领的武装船团,每舰平均容纳四百余人,旗舰和若干主力舰,长一百二十米,宽四十米,可载一千余人。如此巨大工程,没有精密的造船技术和精密的航海技术,无法负担。

郑和下西洋,跟公元前2世纪张骞通西域一样,都是为中国凿开一个过去很少人知道的混沌而广大的天地。他们对国家贡献和东西文化交流,有伟大的功绩。不过,张骞处在一个朝气蓬勃的时代,而郑和却处在一个暮气日增的时代,所以结局完全不同。

——摘编自柏杨《中国人史纲》

(1)根据材料并结合所学知识,指出15世纪初出现郑和下西洋这一航海壮举的原因。(6分)

(2)根据材料所学知识,指出张骞通西域与郑和下西洋的历史功绩,并说明二者“结局完全不同”的原因。(8分)

14.(2024山东济宁三模)阅读材料,回答问题。(14分)

明清“铁三角”

材料一 明清时期,封建君主专制空前加强、小农经济主导地位的强化与传统程朱理学的束缚构成了一个铁三角的关系:双向箭头表示双方的相互作用。

材料二 从世界史或全球史的立场看,明初中国专制王朝国力的鼎盛时期正是欧洲的中世纪,西方透露出的资本主义曙光与明中叶以降中国社会新旧交替的冲动几乎同时。西方的兴起,英国资产阶级革命的成功,正是中国的明清之际,西方文明赶上东方文明,中国从先进到滞后,就是在这一时期内发生的。所以说,明清易代是中国近代化迟滞以及中国从先进走向落后的转折点。

——摘编自余同元《明清社会近代转型及转型障碍》

结合材料一,论证材料二中作者的观点。

第14讲 从明朝建立到清军入关

1.C 由题干材料可知,吏部下属的总部、勋部、考功部三个部门,各司其职,分工明确, C项正确;根据题干只能看到吏部下属的三个部门有分工、分权,看不到相互之间的制约平衡,排除A项;吏部下属的三个部门分工细致,职责明确,庞杂之说不符合题意,排除B项;材料没有涉及机构简化,排除D项。

2.D 内阁大学士刘一燝在处理刘朝、田诏的案件时,坚持了内阁的议事制度,以程序不当为由抵制诏令,反映了内阁一定程度上制约皇权,故选D项;刘一燝不能代表所有内阁成员,排除A项;宦官专权和内阁的设置都是皇权强化的产物,排除B项;材料仅涉及明朝中枢机构内部权力职责的制约,不属于社会矛盾,排除C项。

3.D 据材料可知,内阁大臣对接见宦官越来越重视。宦官是皇权的延伸,宦官地位的提高本质上是君主专制统治逐渐加强,故选D项;材料中的变化恰恰体现了严格的封建等级制度,排除A项;材料只能说明君主专制加强使宦官影响力扩大,而不能说明宦官和内阁二者权力对等,排除B项;宦官对内阁的干预,说明中枢机构的非良性运作,排除C项。

4.D “三司”各司其职,使地方行政更加规范,有利于加强中央对地方的控制;但也增加了行政流程的复杂性,不利于提高中央与地方机构的行政效率,对地方行政运作带来了双重影响,故选D项,排除A项;“三司”体制是对传统地方行政管理体制的改革而不是颠覆,排除B项;材料只涉及“三司”各司其职,不能说明整个地方治理网络体系,排除C项。

5.B 据材料可知,钦差由皇帝派遣,秉承皇命,能够快速地决断事务,有助于提高行政效率,故选B项;钦差属于临时任命的官员,不是正式官名,因此不能拓宽官员上升的通道,排除A项;钦差不属于中枢机构,无法体现中枢机构的异化,排除C项;钦差多数是派遣至地方的,因此其设置并不能缓解朝廷内部的矛盾,排除D项。

6.C 据题干信息可知,自明英宗天顺年间起,布政使、按察使、都指挥使与知府、知州等官员不得自作主张,这反映出明廷所委任的巡抚总揽一省行政,故选C项;虽然明初废除行省制,但明朝仍然沿用了行省称呼,排除A项;材料与强化海防力量防范倭寇没有关系,排除B项;材料反映的是加强巡抚的权力,而不是“削弱”,排除D项。

7.C 材料说明,郑和船队充分利用了季风和洋流知识,说明国人对自然界的变化规律有较高的认识,C项正确。材料没有与其他国家比较的信息,无法得出A、B两项的结论。郑和下西洋并非为了海外贸易,D项错误。

8.B 根据材料可知,在明代的中日贸易中,日本输入中国的物品有248种之多,但《明会典》中记载的“正贡”贡品只有20种,这反映了其他物品是通过非官方贸易进入中国的,中日民间贸易繁荣,B项正确;材料强调的是明代对外贸易的特点,没有海禁政策的信息,排除A项;朝贡贸易推动了日本与中国贸易的交流,有利于经济的发展,排除C项;鸦片战争后朝贡贸易体系受到冲击,排除D项。

9.B 《北征事迹》的作者作为明英宗在瓦剌的近侍,是明英宗被俘生活的直接观察者和参与者,其记载属于一手史料,具有很高的史料价值,B项正确。《明英宗实录》因需要维护皇帝的尊严,可以隐瞒部分史实,A项的真实性存疑;《明史》《明史纪事本末》都是清朝官方或者学者撰写,属于二手史料,史学价值大打折扣,C、D两项错误。

10.B 明朝对汉族聚居区、汉族与边地民族聚居区交界地带以及更边远的边疆民族聚居区采取了不同的管理措施,体现了明朝边疆政策的灵活务实,故选B项;明朝对不同民族聚居地区的管理措施不统一,排除A项;材料未提及改土归流,且大规模改土归流始于清朝,排除C项;材料更多体现的是边疆政策的灵活务实,而非军政合一的管理机制,排除D项。

11.C 广西思恩府土司岑瑛因政绩大著而得到政府的肯定,给予流官职位,这是政府对其委以重任的表现,目的是维护边疆地区的稳定,故选C项;题干所述不属于扩大儒家学说的影响,而是体现对边疆地区土官的一种引领和价值导向,排除A项;材料未涉及选官制,排除B项;政府的目的是维护统治,而不是增强社会阶层之间的流动,排除D项。

12.D 根据材料“俱以贿成”可知,明朝末年,卖官鬻爵之风盛行,官场腐败,D项正确。明朝中后期,科举制度仍然是主要的选官制度,排除A项;材料未提及阶级矛盾,排除B项;材料没有涉及皇帝权力,排除C项。

13.参考答案 (1)原因:明朝社会稳定,国力强盛;朱棣为宣示国威支持航海;造船和航海技术发达。

(2)功绩:开拓了国人的视野;推动了东西方各国的经济文化交流。

原因:张骞通西域处于西汉强盛时期,开通了丝绸之路,出现了东西方文明交流的盛况。郑和下西洋处于封建社会衰落时期,且以朝贡贸易为主,带来财政负担,无法持续进行。

14.参考答案 示例

观点:明清易代是中国近代化迟滞以及中国从先进走向落后的转折点。

论证:政治方面,明清时期君主专制空前强化,封建制度日趋衰落,阻碍了社会的进步。经济方面,封建土地私有制、自给自足的小农经济及重农抑商政策严重束缚着商品经济及资本主义萌芽的发展。思想文化方面,文化专制、八股取士禁锢了人们的思想。外交政策方面,“海禁”和闭关自守使中国逐渐落后于世界潮流。

综上所述,明清时期,由于传统经济结构和专制体制的束缚,生产力的发展日益受到阻碍。统治者故步自封,拒绝扩大对外交往,最终导致了中国社会逐渐走向衰落。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录