2026通史版新教材历史高考第一轮同步基础练--第15讲 清朝前中期的鼎盛与危机(含答案)

文档属性

| 名称 | 2026通史版新教材历史高考第一轮同步基础练--第15讲 清朝前中期的鼎盛与危机(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 306.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-21 22:27:35 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第15讲 清朝前中期的鼎盛与危机

一、选择题(每小题3分,共36分)

1.(2024新疆高三联考)雍正帝即位之初,感慨:“耳目不广,见闻未周,何以宣达下情,洞悉庶务 而训导未切,诰诫未详,又何以使臣工共知朕心,相率而遵道遵路,以继治平之政绩 ”基于此,雍正帝( )

A.设立军机处 B.沿用奏折制度

C.大兴文字狱 D.改革科举制度

2.(2024山东滨州一模)嘉庆四年(1799年),皇帝下令:“满汉章京……由内阁、六部、理藩院堂官,于司员、中书、笔帖式等官内,择其人品端方、年力富强、字画端楷者,交军机大臣带领引见,候朕简用。”这一诏令主要是为了( )

A.改革官员选拔方式 B.明确官员选拔范围

C.完善军机处的职能 D.保障皇权高效行使

3.(2024福建泉州三模)康熙年间开始实行雨泽粮价奏报制度,地方官员向皇帝呈送天气、雨水、收成、粮价等奏折。乾隆帝时要求所有督抚必须按时呈报雨泽粮价奏折。这旨在( )

A.规范基层治理

B.关注地方稳定

C.突出重农抑商

D.关心百姓疾苦

4.(2024山东淄博二模)清朝允许地方官员自由聘用平民身份的幕友,以类似家庭教师的身份实际参与政务,但是严格限制官员举荐自己的幕友为官,并不时对敢于挑战这一规定的高级地方官员施以重罚。这些举措意在( )

A.提高政府行政效率

B.推动社会阶层流动

C.防范地方势力发展

D.便于对官员监察和考核

5.(2024福建质量检测)右面为对清代《丕翁先生巡视台阳图》(局部)的临摹画,“丕翁先生”就是雍正十三年(1735年)巡视台湾的监察御史严瑞龙。这可以用来佐证当时( )

A.统一多民族国家得到了发展

B.官僚对艺术的追求得以满足

C.中国古代监察体制日臻完善

D.文人意趣与市井风情相结合

6.(2024湖南长沙一模)清朝理藩院原名“蒙古衙门”,最初只管理漠南蒙古诸部事务并负责处理对俄外交。康熙年间管理扩及漠西蒙古和西藏地区,乾隆年间又增加了对新疆回部及大小金川土司诸事的管理。这一变化( )

A.体现了统一国家的发展

B.蕴含着因俗而治的思想

C.说明新疆开始归属中央

D.目的是应对外来侵略

7.(2024浙江杭州二模)虽然在元代,中央已设立了宣政院,统辖西藏全区,(终)究不如清政府派遣官员、军队,对西藏的政治、军事、经济、宗教等直接管理,更较有效。清政府对西藏“更较有效”的直接管理是设立( )

A.理藩院 B.驻藏大臣

C.伊犁将军 D.行都指挥使司

8.(2024吉林高三二模)雍正时期,清政府在西南逐步取消土司世袭制度,任命有任期、可调动的官员,负责地方清查户口、丈量土地、核实赋税、组织乡勇、兴办学校、实行科举等工作,称为“改土归流”。据此可知改土归流( )

A.消除了地方割据的危险

B.有利于民族交融,实现民族平等

C.加强了西南的税收管理

D.有利于西南经济发展、社会进步

9.(2024山西太原一模)明修元史时,记载东北、西南各民族状况以及历史上中原王朝逐步将该地区纳入大一统政权之下的有关史事。清修明史,尤为重视考察在明朝时诸土司区、西藏、新疆和蒙古纳入统一多民族国家的历史过程。这表明明清时期( )

A.史学研究促进了国家统一进程

B.新的政权继承了前朝版图

C.统一多民族国家认同得到加强

D.对边疆地区治理逐步强化

10.(2024河北承德联考)据估算,中国古代人口从西汉末至南宋绍熙年间才实现翻番,历经近1 200年;从南宋的1亿人到17世纪中叶增加50%用了450年的时间;18世纪前期至19世纪前期人口则增加160%—170%。清朝中期这一人口发展趋势( )

A.加剧了人地矛盾

B.加速了经济重心的南移

C.推动了科技进步

D.提高了政府的财政收入

11.(2024湖北武昌三模)乾隆帝在对外问题上,一面主动将外贸从四口集中到广州以便管理,同时乾隆年间官方修纂的《四库全书·总目》也承认“欧罗巴人天文推算之密,工匠制作之巧,实逾前古”。应“节取其技能,而禁传其学术”。据此可知( )

A.清朝财政收入严重依赖对外贸易

B.清朝自主限制防范西方

C.清朝积极推动东西方的文化交流

D.清朝了解世界发展大势

12.(2024山东烟台一模)有学者认为,清康熙朝开海贸易并设立江、浙、闽、粤四大海关,仅仅是恢复“闽粤边海生民”的一条谋生之路,并征收海关税以益于“闽粤兵饷”,所以清朝制定以限制为基本特征的对外贸易法律就成为必然。该学者揭示了清朝( )

A.重农抑商政策与海禁政策的一致性

B.抑商政策因时局变迁而调整

C.限制了外贸推动经济发展的可能性

D.商人已成为独立的政治力量

二、非选择题(共26分)

13.(2024辽宁名校联考)阅读材料,回答问题。(12分)

材料

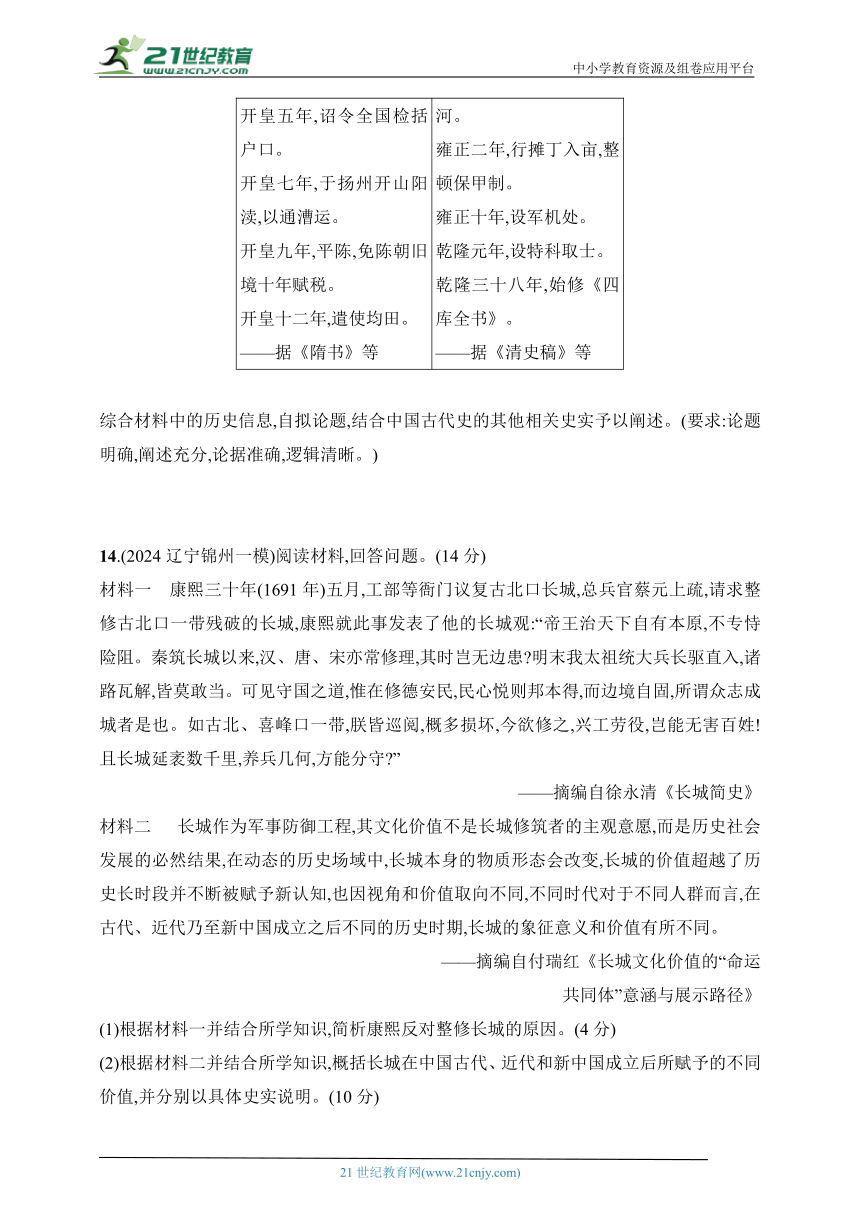

“开皇之治”大事简表(部分) “康乾盛世”大事简表(部分)

开皇元年,行三省六部制。 开皇三年,罢天下诸郡,定州县二级制。 开皇五年,诏令全国检括户口。 开皇七年,于扬州开山阳渎,以通漕运。 开皇九年,平陈,免陈朝旧境十年赋税。 开皇十二年,遣使均田。 ——据《隋书》等 康熙十二至二十年,平定三藩之乱。 康熙二十三年,巡视黄河。 雍正二年,行摊丁入亩,整顿保甲制。 雍正十年,设军机处。 乾隆元年,设特科取士。 乾隆三十八年,始修《四库全书》。 ——据《清史稿》等

综合材料中的历史信息,自拟论题,结合中国古代史的其他相关史实予以阐述。(要求:论题明确,阐述充分,论据准确,逻辑清晰。)

14.(2024辽宁锦州一模)阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 康熙三十年(1691年)五月,工部等衙门议复古北口长城,总兵官蔡元上疏,请求整修古北口一带残破的长城,康熙就此事发表了他的长城观:“帝王治天下自有本原,不专恃险阻。秦筑长城以来,汉、唐、宋亦常修理,其时岂无边患 明末我太祖统大兵长驱直入,诸路瓦解,皆莫敢当。可见守国之道,惟在修德安民,民心悦则邦本得,而边境自固,所谓众志成城者是也。如古北、喜峰口一带,朕皆巡阅,概多损坏,今欲修之,兴工劳役,岂能无害百姓!且长城延袤数千里,养兵几何,方能分守 ”

——摘编自徐永清《长城简史》

材料二 长城作为军事防御工程,其文化价值不是长城修筑者的主观意愿,而是历史社会发展的必然结果,在动态的历史场域中,长城本身的物质形态会改变,长城的价值超越了历史长时段并不断被赋予新认知,也因视角和价值取向不同,不同时代对于不同人群而言,在古代、近代乃至新中国成立之后不同的历史时期,长城的象征意义和价值有所不同。

——摘编自付瑞红《长城文化价值的“命运

共同体”意涵与展示路径》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析康熙反对整修长城的原因。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括长城在中国古代、近代和新中国成立后所赋予的不同价值,并分别以具体史实说明。(10分)

第15讲 清朝前中期的鼎盛与危机

1.B 材料中雍正帝感叹因为皇帝了解政情的途径较少,易造成施政的错误,为此,雍正帝沿用了奏折制度,允许部分官员向皇帝单独呈送密封报告,B项正确。军机处是协助皇帝处理军国大事的机构,A项错误。大兴文字狱是为了加强对思想文化的控制,C项错误。清代科举制基本沿用明朝的做法,D项错误。

2.D 嘉庆皇帝下令挑选合适的军机章京是为了加快对国家重大军政要务的处理速度,D项正确。清朝官员的选拔方式、选拔范围与军机处的用人标准不是一个概念,A、B两项错误。军机处的职能没有因为用人标准的变化而变化,C项错误。

3.B 据材料信息可知,康熙帝、乾隆帝对雨水、粮食等农业生产因素的关注,反映了其对国计民生要素的重视,旨在稳定地方局势,故选B项;材料主要显示皇帝关注地方民生和稳定,而非意在规范基层治理,排除A项;材料有重农的信息,但是没有抑商的信息,排除C项;封建帝王关心百姓疾苦的目的也是稳定地方,D项不是目的。

4.C 材料中举措的目的是限制地方官员滥用权力,防范地方势力发展壮大以威胁中央的统治,故选C项;幕友有利于弥补官员在专业知识和行政能力上的不足,提高行政效率,但提升行政效率不是政府限制地方官员举荐幕友为官的目的,排除A项;限制幕友为官,不能推动社会阶层的流动,排除B项;材料体现的是限制地方官员的权力,未涉及对官员的监察和考核,排除D项。

5.A 材料反映出清政府加强对台湾的治理,可以用来佐证清朝统一多民族国家得到了发展,A项正确;材料没有涉及官僚对艺术追求的信息,排除B项;仅仅一个监察御史无法说明监察体制完善,排除C项;从材料中的绘画风格看,应该属于写实绘画,与文人意趣无关,D项错误。

6.A 据材料可知,清朝理藩院职责范围逐渐扩大,在维护国家统一以及与分裂势力的斗争中发挥了重要作用,故选A项;因俗而治是根据不同的地区、不同民族的风俗、社会发展状况实施管理,与理藩院管理范围扩大无关,排除B项;新疆归属中央始于公元前60年西汉设立西域都护府,排除C项;理藩院不是应对外来侵略的机构,排除D项。

7.B 据材料信息可知,与元朝宣政院委派僧俗官员间接统辖西藏不同,清政府在西藏地区设驻藏大臣,实现了对西藏地区政治、军事等方面更有效的直接管理,故选B项。

8.D 改土归流改变了西南地区由土司统治的状态,有利于西南地区经济的发展、社会的进步,D项正确;改土归流加强了中央集权,但是,“消除了”说法绝对,A项错误;民族平等是新中国的民族政策,封建社会无法实现民族平等,排除B项;改土归流主要的作用是加强中央集权,而不仅仅是加强对地方的税收管理,排除C项。

9.C 明清修史都关注到边疆少数民族地区纳入统一多民族国家和大一统政权之下的史事,表明统一多民族国家认同得到加强,故选C项;史学研究可记录统一多民族国家发展的进程,但促进国家统一进程的说法过于夸大,排除A项;材料未强调新政权继承前朝国家版图,排除B项;材料未提到对边疆治理的具体措施,排除D项。

10.A 据材料并结合所学可知,清朝前中期人口增长的速度很快,超过了耕地的供给能力,加剧了人地矛盾,故选A项;南宋时经济重心已完成南移,排除B项;人口增加并不等于人才增加,且清朝科技未转化为近代科技成果,排除C项;清朝实行摊丁入亩,取消了人头税,单纯的人口增加并不能提高政府的财政收入,排除D项。

11.B 乾隆帝收紧外贸交易场所,主张学习西方技术但又禁止西方学术思想传播,据此可知,清朝自主限制防范西方,故选B项;“严重依赖”不符合史实,乾隆帝时期限制对外贸易,排除A项;“积极推动”不符合史实,清朝限制东西文化交流,排除C项;乾隆帝的做法说明其不了解世界发展大势,排除D项。

12.C 据材料可知,该学者认为清朝统治者开关的初衷不是通过海外贸易来刺激国内的商品生产,揭示了清朝限制了外贸推动经济发展的可能性,故选C项;材料没有体现重农抑商的相关信息,排除A项;材料没有涉及抑商政策的调整情况,排除B项;商人在中国古代始终没有能够成为独立的政治力量,排除D项。

13.参考答案 示例

论题:中国古代盛世之下统治者的制度革新。

阐述:在中国古代,一些朝代的统治者励精图治,出现了很多盛世景象,如:“开皇之治”“康乾盛世”等。隋文帝建立隋朝后,在中央为削弱相权,实行了三省六部制;地方上确定州县两级制;同时为加强对百姓的管理,实行大索貌阅;又开通漕运,同时减轻百姓的负担,形成了“开皇之治”的盛世景象。清朝时,康熙帝平定三藩;雍正帝实行摊丁入亩,中央设立了军机处;到乾隆帝时设特科取士,始修《四库全书》,从而形成了“康乾盛世”的景象。

总之,在中国古代盛世之下,统治者进行了一系列的制度革新,加强了自身的封建统治,形成了古代的诸多盛世景象。

14.参考答案 (1)原因:清朝统治者转变了治理边疆的理念(采取因地制宜和尊重各民族习俗的政策,以保证边疆地区的稳定);从历史上看长城在防御少数民族进入中原方面作用有限;清朝疆域范围广阔,长城并非清朝边界;修长城劳民伤财。

(2)价值及说明:

①价值:在古代时期,长城主要功能是军事防御。

说明:秦在北方诸侯国长城基础上加以修筑,修筑长城的目的主要是防范匈奴的袭扰。

②价值:在近代时期,长城逐步成为中华民族的精神象征。

说明:抗战时期,中国军队在长城沿线抵抗日军进犯时,长城便很快成为凝聚民族意志的象征和抵抗外敌入侵的心理长城。

③价值:在新中国成立后,长城成为中华文明的标识,人类的共同财富。

说明:长城是被列入中国第一批《世界遗产名录》的世界文化遗产,对维护世界文化的多样性和创造性有重要意义。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第15讲 清朝前中期的鼎盛与危机

一、选择题(每小题3分,共36分)

1.(2024新疆高三联考)雍正帝即位之初,感慨:“耳目不广,见闻未周,何以宣达下情,洞悉庶务 而训导未切,诰诫未详,又何以使臣工共知朕心,相率而遵道遵路,以继治平之政绩 ”基于此,雍正帝( )

A.设立军机处 B.沿用奏折制度

C.大兴文字狱 D.改革科举制度

2.(2024山东滨州一模)嘉庆四年(1799年),皇帝下令:“满汉章京……由内阁、六部、理藩院堂官,于司员、中书、笔帖式等官内,择其人品端方、年力富强、字画端楷者,交军机大臣带领引见,候朕简用。”这一诏令主要是为了( )

A.改革官员选拔方式 B.明确官员选拔范围

C.完善军机处的职能 D.保障皇权高效行使

3.(2024福建泉州三模)康熙年间开始实行雨泽粮价奏报制度,地方官员向皇帝呈送天气、雨水、收成、粮价等奏折。乾隆帝时要求所有督抚必须按时呈报雨泽粮价奏折。这旨在( )

A.规范基层治理

B.关注地方稳定

C.突出重农抑商

D.关心百姓疾苦

4.(2024山东淄博二模)清朝允许地方官员自由聘用平民身份的幕友,以类似家庭教师的身份实际参与政务,但是严格限制官员举荐自己的幕友为官,并不时对敢于挑战这一规定的高级地方官员施以重罚。这些举措意在( )

A.提高政府行政效率

B.推动社会阶层流动

C.防范地方势力发展

D.便于对官员监察和考核

5.(2024福建质量检测)右面为对清代《丕翁先生巡视台阳图》(局部)的临摹画,“丕翁先生”就是雍正十三年(1735年)巡视台湾的监察御史严瑞龙。这可以用来佐证当时( )

A.统一多民族国家得到了发展

B.官僚对艺术的追求得以满足

C.中国古代监察体制日臻完善

D.文人意趣与市井风情相结合

6.(2024湖南长沙一模)清朝理藩院原名“蒙古衙门”,最初只管理漠南蒙古诸部事务并负责处理对俄外交。康熙年间管理扩及漠西蒙古和西藏地区,乾隆年间又增加了对新疆回部及大小金川土司诸事的管理。这一变化( )

A.体现了统一国家的发展

B.蕴含着因俗而治的思想

C.说明新疆开始归属中央

D.目的是应对外来侵略

7.(2024浙江杭州二模)虽然在元代,中央已设立了宣政院,统辖西藏全区,(终)究不如清政府派遣官员、军队,对西藏的政治、军事、经济、宗教等直接管理,更较有效。清政府对西藏“更较有效”的直接管理是设立( )

A.理藩院 B.驻藏大臣

C.伊犁将军 D.行都指挥使司

8.(2024吉林高三二模)雍正时期,清政府在西南逐步取消土司世袭制度,任命有任期、可调动的官员,负责地方清查户口、丈量土地、核实赋税、组织乡勇、兴办学校、实行科举等工作,称为“改土归流”。据此可知改土归流( )

A.消除了地方割据的危险

B.有利于民族交融,实现民族平等

C.加强了西南的税收管理

D.有利于西南经济发展、社会进步

9.(2024山西太原一模)明修元史时,记载东北、西南各民族状况以及历史上中原王朝逐步将该地区纳入大一统政权之下的有关史事。清修明史,尤为重视考察在明朝时诸土司区、西藏、新疆和蒙古纳入统一多民族国家的历史过程。这表明明清时期( )

A.史学研究促进了国家统一进程

B.新的政权继承了前朝版图

C.统一多民族国家认同得到加强

D.对边疆地区治理逐步强化

10.(2024河北承德联考)据估算,中国古代人口从西汉末至南宋绍熙年间才实现翻番,历经近1 200年;从南宋的1亿人到17世纪中叶增加50%用了450年的时间;18世纪前期至19世纪前期人口则增加160%—170%。清朝中期这一人口发展趋势( )

A.加剧了人地矛盾

B.加速了经济重心的南移

C.推动了科技进步

D.提高了政府的财政收入

11.(2024湖北武昌三模)乾隆帝在对外问题上,一面主动将外贸从四口集中到广州以便管理,同时乾隆年间官方修纂的《四库全书·总目》也承认“欧罗巴人天文推算之密,工匠制作之巧,实逾前古”。应“节取其技能,而禁传其学术”。据此可知( )

A.清朝财政收入严重依赖对外贸易

B.清朝自主限制防范西方

C.清朝积极推动东西方的文化交流

D.清朝了解世界发展大势

12.(2024山东烟台一模)有学者认为,清康熙朝开海贸易并设立江、浙、闽、粤四大海关,仅仅是恢复“闽粤边海生民”的一条谋生之路,并征收海关税以益于“闽粤兵饷”,所以清朝制定以限制为基本特征的对外贸易法律就成为必然。该学者揭示了清朝( )

A.重农抑商政策与海禁政策的一致性

B.抑商政策因时局变迁而调整

C.限制了外贸推动经济发展的可能性

D.商人已成为独立的政治力量

二、非选择题(共26分)

13.(2024辽宁名校联考)阅读材料,回答问题。(12分)

材料

“开皇之治”大事简表(部分) “康乾盛世”大事简表(部分)

开皇元年,行三省六部制。 开皇三年,罢天下诸郡,定州县二级制。 开皇五年,诏令全国检括户口。 开皇七年,于扬州开山阳渎,以通漕运。 开皇九年,平陈,免陈朝旧境十年赋税。 开皇十二年,遣使均田。 ——据《隋书》等 康熙十二至二十年,平定三藩之乱。 康熙二十三年,巡视黄河。 雍正二年,行摊丁入亩,整顿保甲制。 雍正十年,设军机处。 乾隆元年,设特科取士。 乾隆三十八年,始修《四库全书》。 ——据《清史稿》等

综合材料中的历史信息,自拟论题,结合中国古代史的其他相关史实予以阐述。(要求:论题明确,阐述充分,论据准确,逻辑清晰。)

14.(2024辽宁锦州一模)阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 康熙三十年(1691年)五月,工部等衙门议复古北口长城,总兵官蔡元上疏,请求整修古北口一带残破的长城,康熙就此事发表了他的长城观:“帝王治天下自有本原,不专恃险阻。秦筑长城以来,汉、唐、宋亦常修理,其时岂无边患 明末我太祖统大兵长驱直入,诸路瓦解,皆莫敢当。可见守国之道,惟在修德安民,民心悦则邦本得,而边境自固,所谓众志成城者是也。如古北、喜峰口一带,朕皆巡阅,概多损坏,今欲修之,兴工劳役,岂能无害百姓!且长城延袤数千里,养兵几何,方能分守 ”

——摘编自徐永清《长城简史》

材料二 长城作为军事防御工程,其文化价值不是长城修筑者的主观意愿,而是历史社会发展的必然结果,在动态的历史场域中,长城本身的物质形态会改变,长城的价值超越了历史长时段并不断被赋予新认知,也因视角和价值取向不同,不同时代对于不同人群而言,在古代、近代乃至新中国成立之后不同的历史时期,长城的象征意义和价值有所不同。

——摘编自付瑞红《长城文化价值的“命运

共同体”意涵与展示路径》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析康熙反对整修长城的原因。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括长城在中国古代、近代和新中国成立后所赋予的不同价值,并分别以具体史实说明。(10分)

第15讲 清朝前中期的鼎盛与危机

1.B 材料中雍正帝感叹因为皇帝了解政情的途径较少,易造成施政的错误,为此,雍正帝沿用了奏折制度,允许部分官员向皇帝单独呈送密封报告,B项正确。军机处是协助皇帝处理军国大事的机构,A项错误。大兴文字狱是为了加强对思想文化的控制,C项错误。清代科举制基本沿用明朝的做法,D项错误。

2.D 嘉庆皇帝下令挑选合适的军机章京是为了加快对国家重大军政要务的处理速度,D项正确。清朝官员的选拔方式、选拔范围与军机处的用人标准不是一个概念,A、B两项错误。军机处的职能没有因为用人标准的变化而变化,C项错误。

3.B 据材料信息可知,康熙帝、乾隆帝对雨水、粮食等农业生产因素的关注,反映了其对国计民生要素的重视,旨在稳定地方局势,故选B项;材料主要显示皇帝关注地方民生和稳定,而非意在规范基层治理,排除A项;材料有重农的信息,但是没有抑商的信息,排除C项;封建帝王关心百姓疾苦的目的也是稳定地方,D项不是目的。

4.C 材料中举措的目的是限制地方官员滥用权力,防范地方势力发展壮大以威胁中央的统治,故选C项;幕友有利于弥补官员在专业知识和行政能力上的不足,提高行政效率,但提升行政效率不是政府限制地方官员举荐幕友为官的目的,排除A项;限制幕友为官,不能推动社会阶层的流动,排除B项;材料体现的是限制地方官员的权力,未涉及对官员的监察和考核,排除D项。

5.A 材料反映出清政府加强对台湾的治理,可以用来佐证清朝统一多民族国家得到了发展,A项正确;材料没有涉及官僚对艺术追求的信息,排除B项;仅仅一个监察御史无法说明监察体制完善,排除C项;从材料中的绘画风格看,应该属于写实绘画,与文人意趣无关,D项错误。

6.A 据材料可知,清朝理藩院职责范围逐渐扩大,在维护国家统一以及与分裂势力的斗争中发挥了重要作用,故选A项;因俗而治是根据不同的地区、不同民族的风俗、社会发展状况实施管理,与理藩院管理范围扩大无关,排除B项;新疆归属中央始于公元前60年西汉设立西域都护府,排除C项;理藩院不是应对外来侵略的机构,排除D项。

7.B 据材料信息可知,与元朝宣政院委派僧俗官员间接统辖西藏不同,清政府在西藏地区设驻藏大臣,实现了对西藏地区政治、军事等方面更有效的直接管理,故选B项。

8.D 改土归流改变了西南地区由土司统治的状态,有利于西南地区经济的发展、社会的进步,D项正确;改土归流加强了中央集权,但是,“消除了”说法绝对,A项错误;民族平等是新中国的民族政策,封建社会无法实现民族平等,排除B项;改土归流主要的作用是加强中央集权,而不仅仅是加强对地方的税收管理,排除C项。

9.C 明清修史都关注到边疆少数民族地区纳入统一多民族国家和大一统政权之下的史事,表明统一多民族国家认同得到加强,故选C项;史学研究可记录统一多民族国家发展的进程,但促进国家统一进程的说法过于夸大,排除A项;材料未强调新政权继承前朝国家版图,排除B项;材料未提到对边疆治理的具体措施,排除D项。

10.A 据材料并结合所学可知,清朝前中期人口增长的速度很快,超过了耕地的供给能力,加剧了人地矛盾,故选A项;南宋时经济重心已完成南移,排除B项;人口增加并不等于人才增加,且清朝科技未转化为近代科技成果,排除C项;清朝实行摊丁入亩,取消了人头税,单纯的人口增加并不能提高政府的财政收入,排除D项。

11.B 乾隆帝收紧外贸交易场所,主张学习西方技术但又禁止西方学术思想传播,据此可知,清朝自主限制防范西方,故选B项;“严重依赖”不符合史实,乾隆帝时期限制对外贸易,排除A项;“积极推动”不符合史实,清朝限制东西文化交流,排除C项;乾隆帝的做法说明其不了解世界发展大势,排除D项。

12.C 据材料可知,该学者认为清朝统治者开关的初衷不是通过海外贸易来刺激国内的商品生产,揭示了清朝限制了外贸推动经济发展的可能性,故选C项;材料没有体现重农抑商的相关信息,排除A项;材料没有涉及抑商政策的调整情况,排除B项;商人在中国古代始终没有能够成为独立的政治力量,排除D项。

13.参考答案 示例

论题:中国古代盛世之下统治者的制度革新。

阐述:在中国古代,一些朝代的统治者励精图治,出现了很多盛世景象,如:“开皇之治”“康乾盛世”等。隋文帝建立隋朝后,在中央为削弱相权,实行了三省六部制;地方上确定州县两级制;同时为加强对百姓的管理,实行大索貌阅;又开通漕运,同时减轻百姓的负担,形成了“开皇之治”的盛世景象。清朝时,康熙帝平定三藩;雍正帝实行摊丁入亩,中央设立了军机处;到乾隆帝时设特科取士,始修《四库全书》,从而形成了“康乾盛世”的景象。

总之,在中国古代盛世之下,统治者进行了一系列的制度革新,加强了自身的封建统治,形成了古代的诸多盛世景象。

14.参考答案 (1)原因:清朝统治者转变了治理边疆的理念(采取因地制宜和尊重各民族习俗的政策,以保证边疆地区的稳定);从历史上看长城在防御少数民族进入中原方面作用有限;清朝疆域范围广阔,长城并非清朝边界;修长城劳民伤财。

(2)价值及说明:

①价值:在古代时期,长城主要功能是军事防御。

说明:秦在北方诸侯国长城基础上加以修筑,修筑长城的目的主要是防范匈奴的袭扰。

②价值:在近代时期,长城逐步成为中华民族的精神象征。

说明:抗战时期,中国军队在长城沿线抵抗日军进犯时,长城便很快成为凝聚民族意志的象征和抵抗外敌入侵的心理长城。

③价值:在新中国成立后,长城成为中华文明的标识,人类的共同财富。

说明:长城是被列入中国第一批《世界遗产名录》的世界文化遗产,对维护世界文化的多样性和创造性有重要意义。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录