2026通史版新教材历史高考第一轮同步基础练--第17讲 明至清的国家治理、经济生活与文化交流(含答案)

文档属性

| 名称 | 2026通史版新教材历史高考第一轮同步基础练--第17讲 明至清的国家治理、经济生活与文化交流(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 343.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-21 22:28:48 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第17讲 明至清的国家治理、经济生活与文化交流

一、选择题(每小题3分,共33分)

1.(2024安徽黄山一模)明太祖在开科举的同时,又通过荐举途径选官,时称“三途并用”,以学校、荐举为盛,相比之下科举地位并不重要。因实行荐举,“以故山林岩穴,草茅穷居,无不获自达于上,由布衣而登大僚者不可胜数”。由此可知,三途用人( )

A.举荐是主要的选官方式

B.解决了吏治腐败的现象

C.实现了阶层的自由流动

D.有利于政府选官多元化

2.(2024山东威海一模)明代六科给事中和十三道监察御史合称“科道官”,又称“言官”。“考选之例,优者授给事中,次者御史,又次者部曹用”。科道官是进士出身的佼佼者,可以得到迅速的提拔,如果贪赃枉法,会受到比普通官员更为严厉的惩处。这样的制度设计说明( )

A.朝廷重视对官员的监察

B.朝廷内部腐败现象严重

C.君主勤于政事善于纳谏

D.优秀人才普遍得到重用

3.(2024安徽淮南二模)明初地方官的考核内容为“六事”,即学校、田野、户口、赋役、讼狱、盗贼,地方官也围绕“六事”施政。从宣德年间开始,赋税征收未完,不能进入考满程序,地方官的行政重心转移到“钱粮”一事上。材料表明( )

A.考核制度深刻影响地方管理

B.明朝后期财政压力与日俱增

C.明朝官吏考核制度逐渐完善

D.中央集权加强制约地方发展

4.(2024湖南岳阳一模)明朝建立三司会审制,即由大理寺、刑部、都察院三机关组成三法司,会审重大案件。刑部为中央司法审判机关;大理寺为复核机关;都察院为中央监察机关,有权监督刑部审判和大理寺复核。这一制度的实行( )

A.提高了监察机构的政治地位

B.有利于增强司法审判的公正性

C.促使君主专制得到空前强化

D.造成权力交叉降低了行政效能

5.(2025河北邯郸名校联考)洪武五年(1372年),明太祖规定:“每年正月十五日,十月初一日”举行“乡饮酒礼”“申明朝廷之法,敦叙长幼之节”。届时,知县要亲率众官吏及致仕居乡官员齐到县学申明亭,召集耆老民众,当众宣谕。上述举措( )

A.延续了优抚弱势群体传统

B.有利于完善封建礼仪制度

C.推动了乡约与法律的合流

D.有助于加强基层社会治理

6.(2025八省联考陕西卷)康熙时期,南郑人朱英若捐资设立义渡,创建桥船会。其子朱之茂经营桥船会数十年,“南通北达,利济行人”。乾隆年间,朱之茂得到官方旌表,其事迹被收入当地县志。据此可知,当时( )

A.宗族救助成为救济主要形式

B.民间组织自发参与社会救助

C.政府组织人力加强社会保障

D.乐善好施成为民间社会风尚

7.(2024广东茂名一模)有学者评价某一制度:“是全面实现人丁徭役税从土地税里征收的制度,使得人口税与财产税合一……实质上是政府从分征人口税、财产税转变为征收单一的财产税。”“做到赋役合一”。这一制度是( )

A.租庸调制 B.里甲制度

C.一条鞭法 D.摊丁入亩

8.(2024辽宁丹东一模)徭役在中国古代变化比较大,秦汉时期强制性服役,隋唐可以纳庸代役,明朝一条鞭法后折银代役。这一趋势反映了( )

A.土地私有制逐步确立

B.白银流通量出现大幅增长

C.重农抑商政策的变化

D.国家对农民控制逐渐松弛

9.(2024广东中山模拟)明朝中后期,原产美洲的玉米、甘薯等传入我国,许多地区改种桑树、棉花等经济作物,当地人“不产米,仰食四方”,民间海外贸易昌盛,白银大量流入。这说明( )

A.全球化已影响中国

B.长途贩运开始兴起

C.经济出现区域分工

D.抑商观念已被放弃

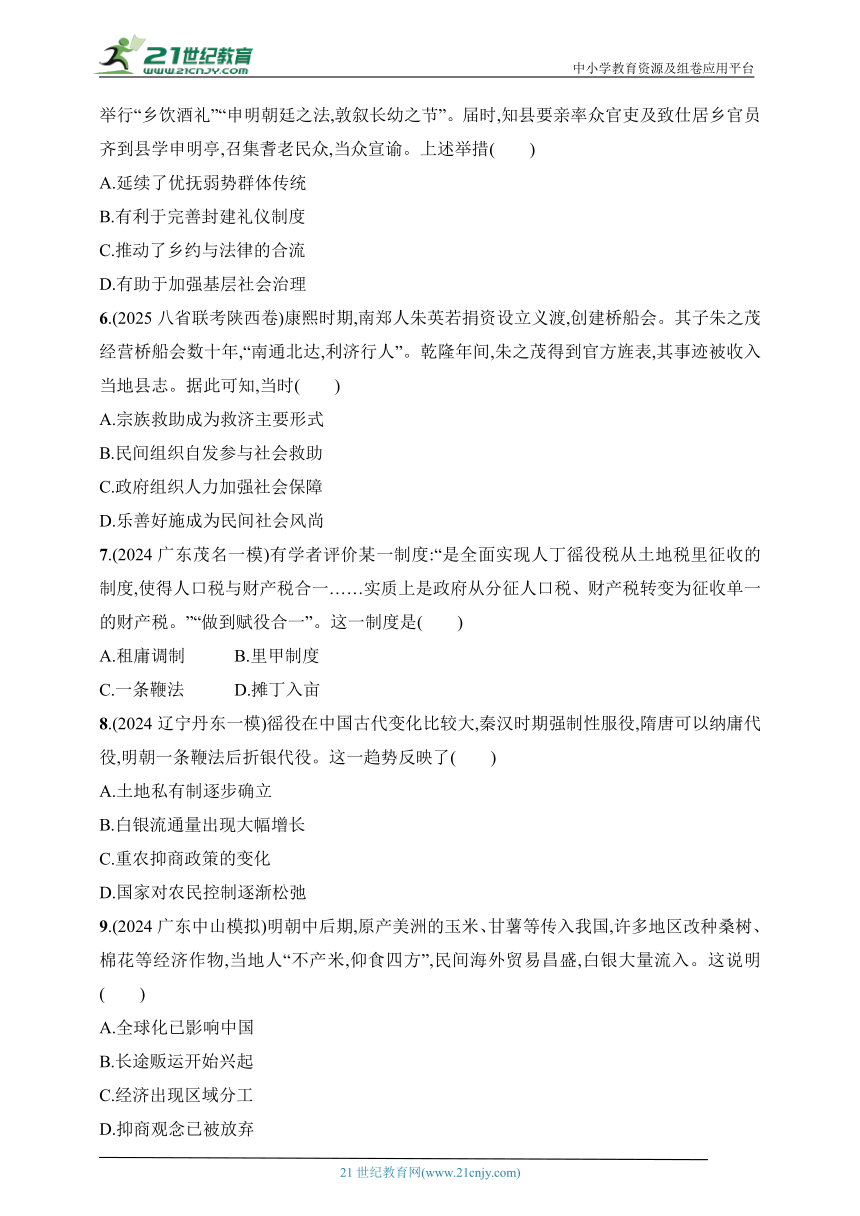

10.(2024广东梅州一模)“哥伦布大交换”对“旧大陆”的社会、经济等方面产生了重大影响,据下图可推知,玉米引植到中国( )

玉米引植对“气候—治乱循环”的影响渠道示意图

A.促使精耕细作农业走向成熟

B.有利于缓解明清人口增长压力

C.削弱了传统小农经济的优势

D.加速了经济重心的南移趋势

11.(2024北京门头沟一模)法国著名汉学家艾田蒲认为,人类文明是一个互相依赖、互为补充的有机体。他将18世纪欧洲出现长达百年的“中国热”称作“中国之欧洲”。与“中国热”现象相关的是( )

A.丝绸之路开通后中国的丝绸和瓷器等开始传入欧洲

B.佛教与中国传统文化融合后相继传入了东亚与欧洲

C.四大发明等技术推动了欧洲的思想解放和社会进步

D.儒家经典引起欧洲上层社会和知识分子的热烈反响

二、非选择题(共30分)

12.(2024山东滨州二模)阅读材料,回答问题。(14分)

材料

“善待考生”

明代政府在前代的基础上,对科举考试制度进行了一定的完善,包括考前和考后的相关规定及其实施,有着鲜明的“善待考生”特征。

考前

洪武十七年(1384年),明朝下诏:“在京及各布政司搭盖试院房舍,并供用笔墨、心红、纸札、饮食之类,皆于官钱支给,咨报户部。”同年又诏令:“凡新科举人,各巡抚每名填给勘合(在沿途驿站食宿及使用其车马的官方凭证),应付口粮、脚力。”

——据《大明会典》整理

考后

永乐二年(1404年),行会试赏赐规制:“赐状元及进士宴于礼部……赐状元冠带朝服一袭,诸进士宝钞,人五锭。”嘉靖十五年(1536年),诏各处学校生员“累科不第、年五十以上、愿告退闲者,给冠带荣身,仍免本身杂泛差徭”。

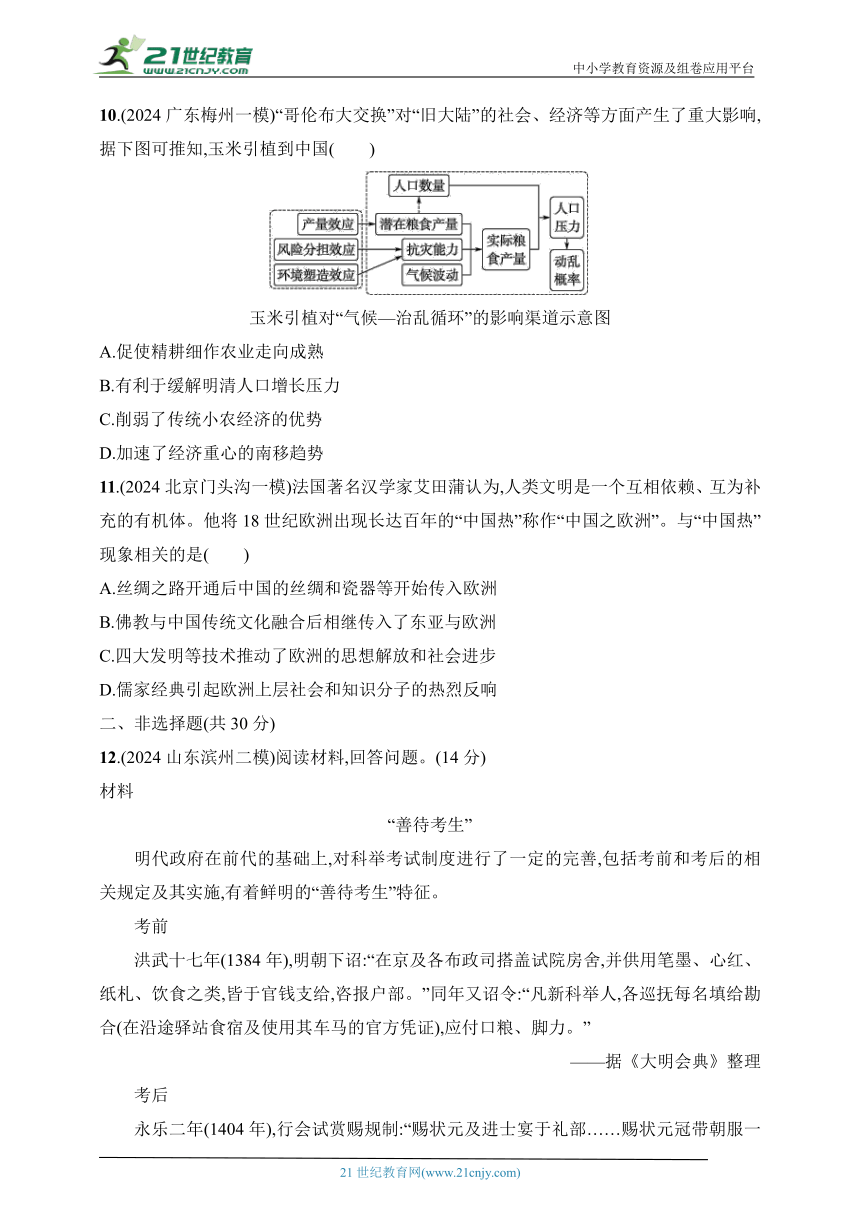

上图是嘉靖四十年(1561年)在今杭州市萧山区建立的“甲科济美”坊。该牌坊檐顶正下方镶嵌着嘉靖皇帝御赐的“恩荣”牌匾,中坊中间横刻“甲科济美”四个楷书大字,济美即“传延美好”之意。中坊上檐雕有鲤鱼跃龙门,下坊刻有自永乐至天启年间中举人、进士姓名。

——据《大明会典》整理

(1)明政府注重从哪些方面“善待考生” (6分)

(2)从国家层面、社会层面、民众层面指出明政府“善待考生”的效能。(8分)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

13.阅读材料,回答问题。(16分)

材料一 乡约起源于宋代,在明代得到广泛推广。明代名臣大儒王阳明、吕坤等人都对乡约的制度或实践有很大的贡献。王阳明以封疆大吏的身份在辖区内直接推行《南赣乡约》,以明太祖的《太祖六谕》为蓝本,使乡约逐渐成为封建国家意识形态社会化的有效途径。到清代,顺治皇帝首倡乡约,将《六谕卧碑文》加入乡约宣讲中。雍正皇帝更是亲自制定了《圣谕广训》,作为乡约宣讲的正式文本,通过乡约巩固国家在基层社会的权威,强化在基层社会的控制。

——摘编自赵岩等《<南赣乡约>与传统中国

基层治理体系的重建》

材料二 清末民初,宗族组织原则发生了某些变化。1905年,上海王、朱两氏将祠堂族长制改为族会制,“从事家族立宪”。1918年该族增订族会章程,1924年修改,并经会员大会讨论通过。曹氏宗族的管理体制也开始近代化,规定族众有参与宗族事务的重大权力。此外,浙江绍兴阮氏宗族在1923年之前设立该族议事、执行二部,实行任期制,由选举产生。

——摘编自《中华文化通志》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出宋朝到清朝乡约宣讲内容的变化及其作为国家基层治理手段的发展趋势。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清末民初宗族管理的特点及其形成的原因。(8分)

第17讲 明至清的国家治理、经济生活与文化交流

1.D 据题干可知,明太祖时官员选拔有学校、荐举、科举多种途径,故选D项;根据材料信息无法判断哪一种选官方式更重要,A项片面;专制体制下,不可能解决腐败问题,B项错误;三途用人增加了阶层的流动性,但是,自由流动表述过于绝对,排除C项。

2.A 据材料信息可知,明朝科举优秀者授给事中,反映了朝廷对监察官员的重视,侧面体现了朝廷重视对官员的监察,故选A项;材料仅体现了监察官员的选拔和任用,并未说明朝廷吏治状况,与君主是否勤政无关,排除B、C两项;材料说明明朝重视监察官员的选拔,与优秀人才普遍受重用相差甚远,排除D项。

3.A 赋役作为明代地方官的考核内容之一,影响到官员的施政行为,从而影响到地方管理,故选A项;地方官关注钱粮,是因为赋税征收结果会影响到自身的考核,而不是源于政府的财政压力,排除B项;材料体现的是官员考核制度的内容,未体现逐渐完善,排除C项;材料反映的是对地方官员考核,不是对地方发展的制约,排除D项。

4.B 材料反映的是明朝的司法审判制度,三法司会审重大案件,刑部审判、大理寺复核、都察院监察,有利于增强司法审判的公正性,而不是提高监察机构的政治地位,故A项错误,B项正确;三司会审制与君主专制无关,故C项错误;据材料可知,三法司分工明确,没有权力交叉,故D项错误。

5.D 材料反映的是明太祖时圣谕的宣讲活动,宣讲内容涉及朝廷的法律和伦理道德,旨在强化乡约的严肃性,根本目的在于加强基层社会治理,D项正确;宣讲圣谕与优抚弱势群体不是一个概念,排除A项;材料反映的是宣扬社会伦理道德,并非完善封建礼仪制度,排除B项;材料无法说明乡约的地位,无法说明乡约与法律的合流,排除C项。

6.B 朱英若和朱之茂通过设立义渡和桥船会,为行人提供便利,体现了民间自发组织在社会救助中的积极作用,B项正确;材料未提及宗族救助是主要形式,A项错误;桥船会是民间组织,不是政府组织,C项错误;仅一个事例不能说明乐善好施成为民间社会风尚,D项错误。

7.D 据材料可知,材料中的赋役制度是摊丁入亩,它把丁税摊入田赋中,最终废除了人头税,故选D项;租庸调制是以人丁为主要征税标准的赋役制度,未做到赋役合一,排除A项;里甲制度是一种基层治理的制度,不是赋役制度,排除B项;一条鞭法按人丁和田亩多少征税,不是征收单一的财产税,排除C项。

8.D 据材料可知,秦汉至明的赋税制度从强制服役到允许纳庸代役再到折银代役,体现国家对农民的人身控制逐渐松弛,故选D项;战国商鞅变法从法律层面确立了封建土地私有制,排除A项;白银流通量出现大幅增长是在明清时期,排除B项;秦汉至明清一直厉行重农抑商政策,并没有发生本质的变化,排除C项。

9.A 据材料信息可知,明朝中后期,美洲的高产作物传入中国,改变了中国的农业结构,海外贸易的兴盛,大量白银流入中国,说明自新航路开辟对中国影响深远,故选A项;“开始兴起”说法错误,排除B项;材料反映的是新航路开辟对中国的影响,并未强调经济的区域分工,排除C项;“放弃”说法错误,排除D项。

10.B 明朝后期,人口膨胀迅速,高产粮食作物玉米的推广种植,大幅度提高了粮食总产量,有利于缓解明清人口增长压力,减少动乱概率,故选B项;玉米引植到中国前,精耕细作农业已走向成熟,排除A项;明清时期,小农经济还占据压倒优势,且玉米的种植强化了小农经济的优势,排除C项;经济重心南移在南宋时期已经完成,排除D项。

11.D 18世纪,孔子的思想及儒家经典传入欧洲,引起欧洲上层和知识界的强烈反响,成为启蒙思想家反对专制的武器,故选D项;西汉时期,中国的丝织品经由丝绸之路开始传入欧洲,排除A项;B项与材料无关,排除;8世纪以后,中国造纸术逐渐传入欧洲,火药在13世纪经阿拉伯人传入欧洲,排除C项。

12.参考答案 (1)经济利益方面:减少考试费用支出;给予钱财奖励。社会权益方面:提供行程便利;减轻差役负担。社会地位方面:授予荣誉、荣耀。

(2)国家层面:有利于选拔人才、扩大统治基础、优化官僚队伍,提升国家社会治理能力。

社会层面:有利于文化传承、社会阶层流动、加强社会重文重学风气。

民众层面:有利于提高民众“读书改变命运”的进取意识和对政权的认同意识。

13.参考答案 (1)变化:由儒学士人教化乡里(教育百姓向善互助)改为宣讲皇帝的“圣谕”(带有强制力),由教化手段沦为统治阶级的统治工具。

趋势:由儒士发起到政府利用和推广;约束力逐渐增强;逐渐与法律合流(教化法律化或约律合流)。

(2)特点:出现族会制,具有民主色彩;宗族管理具有近代化特点;宗族之间具有一定平等性,制度化。

原因:西方列强的入侵,民主意识的传播;小农经济的瓦解,冲击传统宗族关系;民族资本主义发展;政治运动的影响;宗族意识的淡化。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第17讲 明至清的国家治理、经济生活与文化交流

一、选择题(每小题3分,共33分)

1.(2024安徽黄山一模)明太祖在开科举的同时,又通过荐举途径选官,时称“三途并用”,以学校、荐举为盛,相比之下科举地位并不重要。因实行荐举,“以故山林岩穴,草茅穷居,无不获自达于上,由布衣而登大僚者不可胜数”。由此可知,三途用人( )

A.举荐是主要的选官方式

B.解决了吏治腐败的现象

C.实现了阶层的自由流动

D.有利于政府选官多元化

2.(2024山东威海一模)明代六科给事中和十三道监察御史合称“科道官”,又称“言官”。“考选之例,优者授给事中,次者御史,又次者部曹用”。科道官是进士出身的佼佼者,可以得到迅速的提拔,如果贪赃枉法,会受到比普通官员更为严厉的惩处。这样的制度设计说明( )

A.朝廷重视对官员的监察

B.朝廷内部腐败现象严重

C.君主勤于政事善于纳谏

D.优秀人才普遍得到重用

3.(2024安徽淮南二模)明初地方官的考核内容为“六事”,即学校、田野、户口、赋役、讼狱、盗贼,地方官也围绕“六事”施政。从宣德年间开始,赋税征收未完,不能进入考满程序,地方官的行政重心转移到“钱粮”一事上。材料表明( )

A.考核制度深刻影响地方管理

B.明朝后期财政压力与日俱增

C.明朝官吏考核制度逐渐完善

D.中央集权加强制约地方发展

4.(2024湖南岳阳一模)明朝建立三司会审制,即由大理寺、刑部、都察院三机关组成三法司,会审重大案件。刑部为中央司法审判机关;大理寺为复核机关;都察院为中央监察机关,有权监督刑部审判和大理寺复核。这一制度的实行( )

A.提高了监察机构的政治地位

B.有利于增强司法审判的公正性

C.促使君主专制得到空前强化

D.造成权力交叉降低了行政效能

5.(2025河北邯郸名校联考)洪武五年(1372年),明太祖规定:“每年正月十五日,十月初一日”举行“乡饮酒礼”“申明朝廷之法,敦叙长幼之节”。届时,知县要亲率众官吏及致仕居乡官员齐到县学申明亭,召集耆老民众,当众宣谕。上述举措( )

A.延续了优抚弱势群体传统

B.有利于完善封建礼仪制度

C.推动了乡约与法律的合流

D.有助于加强基层社会治理

6.(2025八省联考陕西卷)康熙时期,南郑人朱英若捐资设立义渡,创建桥船会。其子朱之茂经营桥船会数十年,“南通北达,利济行人”。乾隆年间,朱之茂得到官方旌表,其事迹被收入当地县志。据此可知,当时( )

A.宗族救助成为救济主要形式

B.民间组织自发参与社会救助

C.政府组织人力加强社会保障

D.乐善好施成为民间社会风尚

7.(2024广东茂名一模)有学者评价某一制度:“是全面实现人丁徭役税从土地税里征收的制度,使得人口税与财产税合一……实质上是政府从分征人口税、财产税转变为征收单一的财产税。”“做到赋役合一”。这一制度是( )

A.租庸调制 B.里甲制度

C.一条鞭法 D.摊丁入亩

8.(2024辽宁丹东一模)徭役在中国古代变化比较大,秦汉时期强制性服役,隋唐可以纳庸代役,明朝一条鞭法后折银代役。这一趋势反映了( )

A.土地私有制逐步确立

B.白银流通量出现大幅增长

C.重农抑商政策的变化

D.国家对农民控制逐渐松弛

9.(2024广东中山模拟)明朝中后期,原产美洲的玉米、甘薯等传入我国,许多地区改种桑树、棉花等经济作物,当地人“不产米,仰食四方”,民间海外贸易昌盛,白银大量流入。这说明( )

A.全球化已影响中国

B.长途贩运开始兴起

C.经济出现区域分工

D.抑商观念已被放弃

10.(2024广东梅州一模)“哥伦布大交换”对“旧大陆”的社会、经济等方面产生了重大影响,据下图可推知,玉米引植到中国( )

玉米引植对“气候—治乱循环”的影响渠道示意图

A.促使精耕细作农业走向成熟

B.有利于缓解明清人口增长压力

C.削弱了传统小农经济的优势

D.加速了经济重心的南移趋势

11.(2024北京门头沟一模)法国著名汉学家艾田蒲认为,人类文明是一个互相依赖、互为补充的有机体。他将18世纪欧洲出现长达百年的“中国热”称作“中国之欧洲”。与“中国热”现象相关的是( )

A.丝绸之路开通后中国的丝绸和瓷器等开始传入欧洲

B.佛教与中国传统文化融合后相继传入了东亚与欧洲

C.四大发明等技术推动了欧洲的思想解放和社会进步

D.儒家经典引起欧洲上层社会和知识分子的热烈反响

二、非选择题(共30分)

12.(2024山东滨州二模)阅读材料,回答问题。(14分)

材料

“善待考生”

明代政府在前代的基础上,对科举考试制度进行了一定的完善,包括考前和考后的相关规定及其实施,有着鲜明的“善待考生”特征。

考前

洪武十七年(1384年),明朝下诏:“在京及各布政司搭盖试院房舍,并供用笔墨、心红、纸札、饮食之类,皆于官钱支给,咨报户部。”同年又诏令:“凡新科举人,各巡抚每名填给勘合(在沿途驿站食宿及使用其车马的官方凭证),应付口粮、脚力。”

——据《大明会典》整理

考后

永乐二年(1404年),行会试赏赐规制:“赐状元及进士宴于礼部……赐状元冠带朝服一袭,诸进士宝钞,人五锭。”嘉靖十五年(1536年),诏各处学校生员“累科不第、年五十以上、愿告退闲者,给冠带荣身,仍免本身杂泛差徭”。

上图是嘉靖四十年(1561年)在今杭州市萧山区建立的“甲科济美”坊。该牌坊檐顶正下方镶嵌着嘉靖皇帝御赐的“恩荣”牌匾,中坊中间横刻“甲科济美”四个楷书大字,济美即“传延美好”之意。中坊上檐雕有鲤鱼跃龙门,下坊刻有自永乐至天启年间中举人、进士姓名。

——据《大明会典》整理

(1)明政府注重从哪些方面“善待考生” (6分)

(2)从国家层面、社会层面、民众层面指出明政府“善待考生”的效能。(8分)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

13.阅读材料,回答问题。(16分)

材料一 乡约起源于宋代,在明代得到广泛推广。明代名臣大儒王阳明、吕坤等人都对乡约的制度或实践有很大的贡献。王阳明以封疆大吏的身份在辖区内直接推行《南赣乡约》,以明太祖的《太祖六谕》为蓝本,使乡约逐渐成为封建国家意识形态社会化的有效途径。到清代,顺治皇帝首倡乡约,将《六谕卧碑文》加入乡约宣讲中。雍正皇帝更是亲自制定了《圣谕广训》,作为乡约宣讲的正式文本,通过乡约巩固国家在基层社会的权威,强化在基层社会的控制。

——摘编自赵岩等《<南赣乡约>与传统中国

基层治理体系的重建》

材料二 清末民初,宗族组织原则发生了某些变化。1905年,上海王、朱两氏将祠堂族长制改为族会制,“从事家族立宪”。1918年该族增订族会章程,1924年修改,并经会员大会讨论通过。曹氏宗族的管理体制也开始近代化,规定族众有参与宗族事务的重大权力。此外,浙江绍兴阮氏宗族在1923年之前设立该族议事、执行二部,实行任期制,由选举产生。

——摘编自《中华文化通志》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出宋朝到清朝乡约宣讲内容的变化及其作为国家基层治理手段的发展趋势。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清末民初宗族管理的特点及其形成的原因。(8分)

第17讲 明至清的国家治理、经济生活与文化交流

1.D 据题干可知,明太祖时官员选拔有学校、荐举、科举多种途径,故选D项;根据材料信息无法判断哪一种选官方式更重要,A项片面;专制体制下,不可能解决腐败问题,B项错误;三途用人增加了阶层的流动性,但是,自由流动表述过于绝对,排除C项。

2.A 据材料信息可知,明朝科举优秀者授给事中,反映了朝廷对监察官员的重视,侧面体现了朝廷重视对官员的监察,故选A项;材料仅体现了监察官员的选拔和任用,并未说明朝廷吏治状况,与君主是否勤政无关,排除B、C两项;材料说明明朝重视监察官员的选拔,与优秀人才普遍受重用相差甚远,排除D项。

3.A 赋役作为明代地方官的考核内容之一,影响到官员的施政行为,从而影响到地方管理,故选A项;地方官关注钱粮,是因为赋税征收结果会影响到自身的考核,而不是源于政府的财政压力,排除B项;材料体现的是官员考核制度的内容,未体现逐渐完善,排除C项;材料反映的是对地方官员考核,不是对地方发展的制约,排除D项。

4.B 材料反映的是明朝的司法审判制度,三法司会审重大案件,刑部审判、大理寺复核、都察院监察,有利于增强司法审判的公正性,而不是提高监察机构的政治地位,故A项错误,B项正确;三司会审制与君主专制无关,故C项错误;据材料可知,三法司分工明确,没有权力交叉,故D项错误。

5.D 材料反映的是明太祖时圣谕的宣讲活动,宣讲内容涉及朝廷的法律和伦理道德,旨在强化乡约的严肃性,根本目的在于加强基层社会治理,D项正确;宣讲圣谕与优抚弱势群体不是一个概念,排除A项;材料反映的是宣扬社会伦理道德,并非完善封建礼仪制度,排除B项;材料无法说明乡约的地位,无法说明乡约与法律的合流,排除C项。

6.B 朱英若和朱之茂通过设立义渡和桥船会,为行人提供便利,体现了民间自发组织在社会救助中的积极作用,B项正确;材料未提及宗族救助是主要形式,A项错误;桥船会是民间组织,不是政府组织,C项错误;仅一个事例不能说明乐善好施成为民间社会风尚,D项错误。

7.D 据材料可知,材料中的赋役制度是摊丁入亩,它把丁税摊入田赋中,最终废除了人头税,故选D项;租庸调制是以人丁为主要征税标准的赋役制度,未做到赋役合一,排除A项;里甲制度是一种基层治理的制度,不是赋役制度,排除B项;一条鞭法按人丁和田亩多少征税,不是征收单一的财产税,排除C项。

8.D 据材料可知,秦汉至明的赋税制度从强制服役到允许纳庸代役再到折银代役,体现国家对农民的人身控制逐渐松弛,故选D项;战国商鞅变法从法律层面确立了封建土地私有制,排除A项;白银流通量出现大幅增长是在明清时期,排除B项;秦汉至明清一直厉行重农抑商政策,并没有发生本质的变化,排除C项。

9.A 据材料信息可知,明朝中后期,美洲的高产作物传入中国,改变了中国的农业结构,海外贸易的兴盛,大量白银流入中国,说明自新航路开辟对中国影响深远,故选A项;“开始兴起”说法错误,排除B项;材料反映的是新航路开辟对中国的影响,并未强调经济的区域分工,排除C项;“放弃”说法错误,排除D项。

10.B 明朝后期,人口膨胀迅速,高产粮食作物玉米的推广种植,大幅度提高了粮食总产量,有利于缓解明清人口增长压力,减少动乱概率,故选B项;玉米引植到中国前,精耕细作农业已走向成熟,排除A项;明清时期,小农经济还占据压倒优势,且玉米的种植强化了小农经济的优势,排除C项;经济重心南移在南宋时期已经完成,排除D项。

11.D 18世纪,孔子的思想及儒家经典传入欧洲,引起欧洲上层和知识界的强烈反响,成为启蒙思想家反对专制的武器,故选D项;西汉时期,中国的丝织品经由丝绸之路开始传入欧洲,排除A项;B项与材料无关,排除;8世纪以后,中国造纸术逐渐传入欧洲,火药在13世纪经阿拉伯人传入欧洲,排除C项。

12.参考答案 (1)经济利益方面:减少考试费用支出;给予钱财奖励。社会权益方面:提供行程便利;减轻差役负担。社会地位方面:授予荣誉、荣耀。

(2)国家层面:有利于选拔人才、扩大统治基础、优化官僚队伍,提升国家社会治理能力。

社会层面:有利于文化传承、社会阶层流动、加强社会重文重学风气。

民众层面:有利于提高民众“读书改变命运”的进取意识和对政权的认同意识。

13.参考答案 (1)变化:由儒学士人教化乡里(教育百姓向善互助)改为宣讲皇帝的“圣谕”(带有强制力),由教化手段沦为统治阶级的统治工具。

趋势:由儒士发起到政府利用和推广;约束力逐渐增强;逐渐与法律合流(教化法律化或约律合流)。

(2)特点:出现族会制,具有民主色彩;宗族管理具有近代化特点;宗族之间具有一定平等性,制度化。

原因:西方列强的入侵,民主意识的传播;小农经济的瓦解,冲击传统宗族关系;民族资本主义发展;政治运动的影响;宗族意识的淡化。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录