2026通史版新教材历史高考第一轮同步基础练--第18讲 两次鸦片战争(含答案)

文档属性

| 名称 | 2026通史版新教材历史高考第一轮同步基础练--第18讲 两次鸦片战争(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 290.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-21 22:29:21 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第18讲 两次鸦片战争

一、选择题(每小题3分,共36分)

1.(2024山东日照一模)1840年8月递交到英国议会两院的请愿书表明:1839年9月至1840年5月之间,伦敦东印度协会,伦敦、格拉斯哥、利兹、利物浦、布莱克本及布列斯脱各地的商会都一致敦促政府对中国“采取强硬而有力的行动”。这一材料的史料价值在于( )

A.证明英国政府极力为发动战争寻找借口

B.为揭示战争的目的和性质提供史实佐证

C.表明民间力量在推动战争方面作用突出

D.说明商业资产阶级为推动战争制造舆论

2.(2024北京海淀一模)虎门销烟后,针对鸦片贩子藏身澳门的情况,林则徐发布严禁贩卖鸦片的告示,“无论澳门铺户以及出海商船,并住澳之西洋夷人”如有违犯,“皆必从重惩办”,并强调“澳门虽滨海一隅,亦是天朝疆土”;1839年林则徐还亲自巡阅澳门,“华民扶老携幼”,夹道欢呼。这反映林则徐( )

A.强烈的领土主权意识

B.塞防海防并重的思想

C.主张废除不平等条约

D.认为治国应以民为本

3.(2024北京东城期末)1840年英国照会清廷:兹因官宪扰害本国住在中国之民人,及该官宪亵渎英国国家威仪,是以英国国主,调派水陆军师,前往中国海境,要求皇帝赔偿并匡正。该照会( )

A.体现和平解决争端的国际法原则

B.反映了中国外交走向近代化

C.掩盖了英国发动对华战争的本质

D.暴露了清政府“天朝上国”思想

4.(2024河北唐山一模)有学者认为1840年7月5日英军大举入侵舟山(浙江),才是鸦片战争正式爆发的标志。英军侵犯定海(浙江)蓄谋已久,定海保卫战是鸦片战争中双方伤亡十分惨重的一次战役,定海在鸦片战争中的地位需要重新审视。据此推断,英国重点进攻此地的主要战略意图是( )

A.出其不意攻打海防空虚薄弱的地方

B.扼咽喉之地迫使清政府早日屈服

C.攻占富裕之地后便于补充战略物资

D.当时广州地区防卫森严攻打困难

5.(2024山东济南期末)1859年6月,清军在僧格林沁的指挥下重创英法联军,取得了大沽口之战的胜利。咸丰皇帝决定“乘胜议抚”,允许英、法按照新章程纳税,减轻税负,以示“宽大”。由此可见清廷( )

A.军事实力强大

B.华夷观念淡化

C.主权意识增强

D.御侮决心不足

6.(2025八省联考河南卷)1864年,莫尔费等四名外国人由上海赶赴湖州应募洋勇,途经麻庄村时,因抢劫村民财物被民团拿获。民团将其先后送交当地横泾税卡、木渎司县丞处和吴县官府,均被拒绝处理。这可以用来说明( )

A.地方司法受社会性质的影响

B.“东南互保”事件妨碍地方治理

C.太平天国运动瓦解基层秩序

D.清政府已经沦为“洋人的朝廷”

7.(2024河北唐山二模)近代中国,华北的区域空间结构和城市体系,逐渐由北京、济南等主导向天津、青岛等主导的体系嬗替,形成了以天津为中心的北方经济区和以青岛为中心的山东经济区。这一变化是因为( )

A.农民运动的影响

B.通商口岸的开放

C.晚清自救的变革

D.区域中心的转移

8.(2024湖北全省模拟)鸦片战争后,有人提及了山东小清河河口羊角沟的贸易盛况:海船转运之杂货、木料等物咸集于此,道旁堆积如山,河下船只停泊者长约三里,各地商人五方杂处,获利动以数万计。上述材料可说明( )

A.自然经济解体初显

B.列强入侵程度加深

C.区域人口迁移加速

D.封建制度濒临崩溃

9.(2024江苏南通二模)同治初年,曾国藩主持重新汇刊了王夫之的《船山遗书》,使之得以传遍海内。他亦十分关注魏源的著作,于同治七年(1868年)专折奏请以魏源入祀江南名宦祠。这表明曾国藩( )

A.认同经世致用

B.重视中外文化交流

C.主张民主平等

D.意在改变封建统治

10.(2024北京门头沟一模)魏源在修《海国图志》时将各国分册页制图,“每图一国,山水城邑,钩勒位置,开方里差,距极度数,不爽毫发。于是从古不通中国之地,披其山川,如阅《一统志》(指封建王朝官方的地理总志)之图”。这体现出魏源( )

A.突破了传统天下观的固有认知

B.唤醒了国人革新政治的意识

C.旨在顺应资本主义的发展潮流

D.开启洋务新政以求御辱强国

11.(2025八省联考四川卷)1852年,魏源在《海国图志后叙》中评论《四洲志》等书说:“诸志多出洋商,或详于岛岸土产之繁,埠市货船之数,天时寒暑之节。而各国沿革之始末、建置之永促……惜乎未之闻焉!”魏源的评论说明当时( )

A.官绅对西方的认识不足

B.士人旨在效仿西方政制

C.清朝政府有意变法图强

D.国人“天朝上国”观念改变

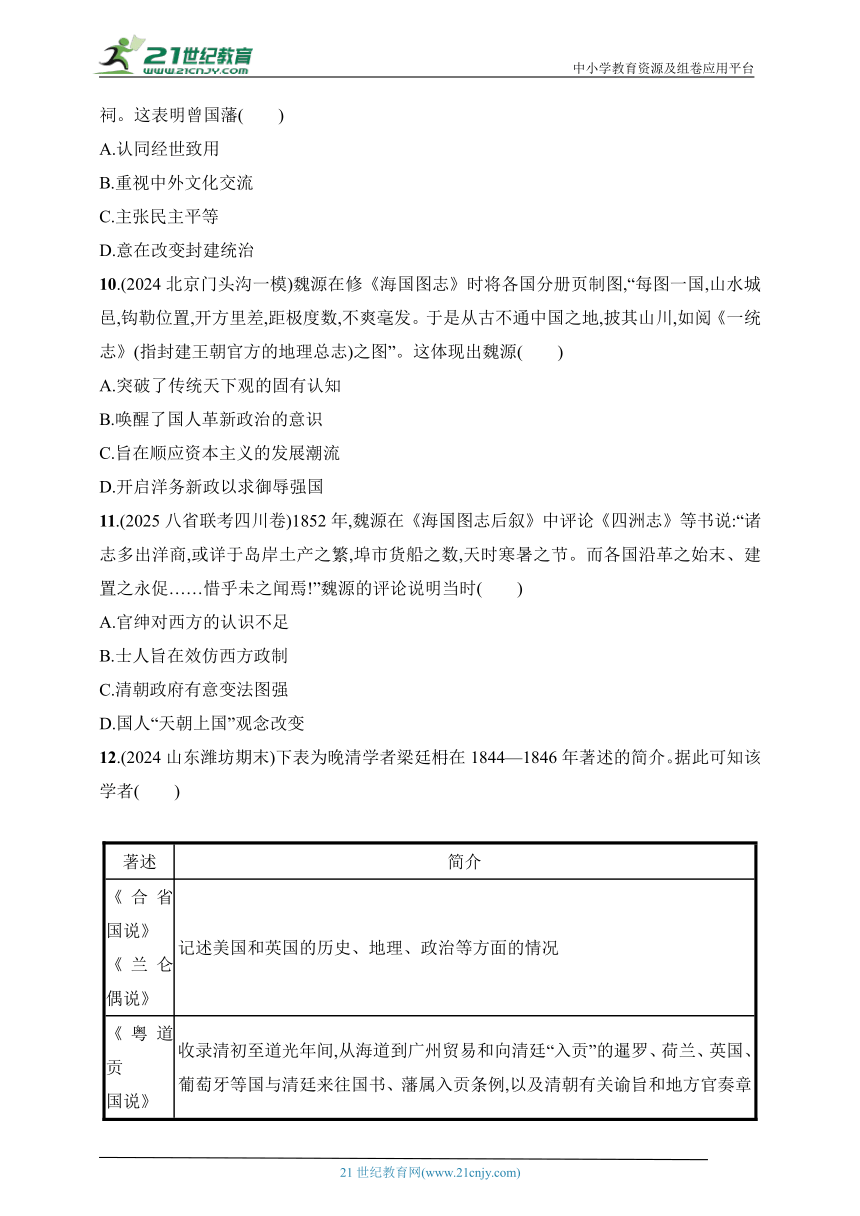

12.(2024山东潍坊期末)下表为晚清学者梁廷枏在1844—1846年著述的简介。据此可知该学者( )

著述 简介

《合省国说》 《兰仑偶说》 记述美国和英国的历史、地理、政治等方面的情况

《粤道贡 国说》 收录清初至道光年间,从海道到广州贸易和向清廷“入贡”的暹罗、荷兰、英国、葡萄牙等国与清廷来往国书、藩属入贡条例,以及清朝有关谕旨和地方官奏章

A.摒弃了“天朝上国”观念

B.借助西学推动政治变革

C.主张师夷长技以制夷

D.具有开眼看世界的意识

二、非选择题(共28分)

13.(2024江苏南通二模)阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 尔国浙省定海、舟山等处,原属我国故地,先朝恃强占窃……蹙我强威,夺我土地,孕怀迄今……至于鸦片一端……严禁尔国人民吸食犹可言也,委责独让我国兴贩鸦片引诱,是何言也……尔国不肖文武官员每日闯墅海泊,抄搜烟土,乘机逞掠,形同倭窃,诚何国体,不禁发指。

——摘编自《英国为声明入侵中国

理由事檄文》(1841年)

材料二 尔虽有大呢(一般认为是羊毛、羊绒织物的泛称)、羽毛,非我湖丝(浙江湖州府出产的蚕丝),焉能织造 虽有花边、鬼头(外国银元的别称),非我纹银、白铅,焉能铸成 其余各物,皆学我天朝法度。我天朝茶叶、大黄各样药材,皆尔……养命之物,我天朝若不发给,尔等性命何在 ……若言水战,则尔等将船只退出虎门,候我百日后,造就船只,与尔海外对仗,尔果能胜我,方为利害。

——摘编自《尽忠报国全粤义民

申谕英夷告示》(1841年)

(1)根据材料一并结合所学知识,批驳英国“檄文”的谬误之处。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,评析广州义民表达的观点。(6分)

14.(2024江苏南京二模)阅读材料,回答问题。(14分)

材料 姚莹(1785—1853),字石甫,安徽桐城人。他抨击参加科举的文人“读书惟知进取为事,不通大义,不法古人”,书院课业应“讲求道义、敦崇实学”“切于人伦之用”。姚莹曾在福建等地做官,在任台湾兵备道期间率领台湾军民抵抗英军的侵略。他两次奉旨担任藏差,并根据自身的亲身经历著成《康輶纪行》《东槎纪略》等考察类纪实著作,他在书中指出,英国“居西北方海中……本国虽不甚大,人精巧,善制器械”“彼日夕探习者已数十年,无不知之,而吾中国曾无一人焉,留心海外事者。不待兵革之交,而胜负之数已较然矣”“冀雪中国之耻,重边海之防”,士卒要“寒能赤体,暑可重衣”等。姚莹一直致力于寻找振兴国家之策,是具有时代特色的进步思想家。

——摘编自施立业《中国近代

思想家文库·姚莹卷》

(1)根据材料,概括姚莹的思想主张。结合所学知识,分析其产生的时代因素。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简述姚莹“考察类纪实著作”在当时产生的影响。归纳以姚莹为代表的近代进步思想家的可贵品质。(8分)

第18讲 两次鸦片战争

1.B 中国的禁烟运动影响了英国商人借鸦片走私扭转贸易逆差的计划,英国各商会请愿对中国采取强有力的行动,这为揭示战争的目的和性质提供了史实佐证,故选B项;材料体现的是商会敦促政府采取行动,不涉及英国政府的态度,排除A项;材料没有直观说明商会请愿的结果,排除C项;制造舆论一般是面向公众,而不是向议会请愿,排除D项。

2.A 据材料可知,林则徐认为藏身澳门的鸦片贩子要受到中国法律的制裁,体现了林则徐具有强烈的领土主权意识,故选A项;注重东南的海防和西北的塞防与林则徐对鸦片贩子的处理无关,排除B项;1839年,中国还没有与列强签订不平等条约,排除C项;材料没有涉及林则徐认为在治理国家中要以民为本,排除D项。

3.C 据材料可知,英国照会清廷,强调派兵前往中国的原因是中国官员对英国国民的扰害和亵渎英国尊严的行为,这掩盖了英国发动对华战争的侵略本质,故选C项;英国派兵前往中国,未体现和平解决争端的国际法原则,排除A项;材料只是英国单方面提出对华战争的声明,未提及清政府的外交行为和“天朝上国”的自大心理,排除B、D两项。

4.B 定海北靠富庶发达的长江三角洲,占领定海,不仅可以直接威胁中国最富庶的沿海各省,而且能够切断南北海上交通,故选B项;舟山地处南北要冲,清廷在此设水师武备等以作防卫,并非海防空虚薄弱之地,排除A项;与其他地方相比,定海富裕优势并不凸显,排除C项;广州防卫森严是英军北上的原因,但非其攻打定海的主要战略意图,排除D项。

5.D 据材料可知,在华夷观念的影响下,即使战事有利,清政府依然选择了避战求和,将丧权辱国的不平等条约当作宗主国的“宽大”赏赐,说明清政府在反击外来侵略的问题上决心不足,故选D项,排除B项;晚清时期西方列强的军事实力更加强大,排除A项;清政府对列强破坏中国主权的行径并未表示反对,说明国家主权意识淡薄,排除C项。

6.A 1864年时,列强已经凭借不平等条约取得了领事裁判权等特权,地方官员担心处理外国人会引发外交纠纷,体现了地方司法受到当时社会性质的影响,A项正确。“东南互保”发生于1900年,清政府沦为“洋人的朝廷”是在1901年,B、D两项时间错误。1864年,太平天国已是强弩之末,且民团能够有效发挥作用,说明基层秩序稳定,C项错误。

7.B 随着不平等条约的签订,天津、青岛等被开辟为通商口岸,经济活动迅速增加,影响了华北地区的经济布局和城市发展,故选B项;农民运动关注土地问题、农民权益等,不会直接导致城市体系和区域空间结构的变化,排除A项;晚清的自救变革多以失败而告终,对区域中心的变化影响有限,排除C项;区域中心的转移是结果,而不是原因,排除D项。

8.A 随着列强打开中国国门,小农经济耕织分离,农产品商品化程度提高,自然经济逐渐解体,材料中羊角沟贸易兴盛、商人云集,说明自然经济初步解体的趋势已经显现,故选A项;材料未提及列强对当地的侵略情况,排除B项;羊角沟地区因为商业贸易繁荣而商人积聚,不能等同于区域人口迁移加速,排除C项;“濒临崩溃”说法过于绝对化,排除D项。

9.A 材料反映的是曾国藩推崇王夫之和魏源的思想,王夫之和魏源都强调经世致用,认为学问应当有益于国事,故选A项;材料主要体现曾国藩对国内思想文化的关注,而非中外文化交流,排除B项;曾国藩是封建地主阶级中的开明士大夫,不会主张民主平等,排除C项;曾国藩是洋务派的代表,他的目的是维护清朝的统治,排除D项。

10.A 据材料信息可知,《海国图志》全书详细叙述了世界各国的地理知识,打破了中国传统的天下观,故选A项;材料只提到介绍各国地理知识,无法唤醒民众革新政治的意识,排除B项;魏源属于地主阶级,意在维护封建统治,排除C项;魏源并未开启洋务新政,排除D项。

11.A 据材料可知,魏源认为,《四洲志》的内容多侧重于经济地理,对于各国历史和制度等却介绍很少,这表明当时的官绅缺乏对西方政治制度和历史文化的深刻了解,A项正确。林则徐、魏源等士人都反对学习西方政制,B项错误。材料并没有“变法图强”的信息,也未提及国人“天朝上国”观念的变化,C、D两项错误。

12.D 据材料可知,梁廷枏的著作涉及对欧美国家历史、地理、政治以及与清朝交往等方面情况的介绍,涉及面广,体现了其具有开眼看世界的意识,故选D项;据材料“入贡”可知,该学者并未摒弃“天朝上国”观念,排除A项;19世纪40年代,中国国内并未出现政治变革的思想,排除B项;该学者只是介绍西方,未提及学习西方的技术,排除C项。

13.参考答案 (1)定海、舟山等处是中国领土,并非英国“故地”;英国明知中国严禁吸食鸦片,仍大量向中国走私鸦片,攫取暴利,本身就有引诱中国人吸食鸦片的意图;中国官员抄搜烟土,是执行中国法律、维护国家利益的行为;英国对中国的入侵始于1840年,而在战争爆发一年后才声明入侵理由,此举显示英国欲盖弥彰。

(2)主要观点:认为英国的物产、制度都源于中国;军事上妄想短期内战胜英国。

这些心态源于长期的专制统治、闭关自守政策;一方面反映了近代民众面对外来入侵时朴素的爱国情感;但仍以“天朝上国”自居,体现了盲目自大的心态;英国在工业革命后,已成为世界头号强国,告示中的内容折射出国人对外部世界的茫然无知。

14.参考答案 (1)主张:抨击文人的功利性(揭示科举制度弊端);重视道德修养;注重实用;了解西方、关注国际形势(抵御外来侵略);加强海防,磨炼士兵的顽强意志,提高军队战斗力。

因素:列强侵略(鸦片战争失败、民族危机);封建王朝衰落;西学东渐潮流;理学僵化(经世致用思想)。

(2)影响:为时人研究西藏、台湾地区提供了宝贵的资料(引发时人对边疆地区的关注);开眼看世界,起到思想启迪作用(冲击旧有观念);尚未认识到清政府腐朽的根源,未能真正找到救国的出路。

品质:家国情怀;注重实践;具有世界视野。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第18讲 两次鸦片战争

一、选择题(每小题3分,共36分)

1.(2024山东日照一模)1840年8月递交到英国议会两院的请愿书表明:1839年9月至1840年5月之间,伦敦东印度协会,伦敦、格拉斯哥、利兹、利物浦、布莱克本及布列斯脱各地的商会都一致敦促政府对中国“采取强硬而有力的行动”。这一材料的史料价值在于( )

A.证明英国政府极力为发动战争寻找借口

B.为揭示战争的目的和性质提供史实佐证

C.表明民间力量在推动战争方面作用突出

D.说明商业资产阶级为推动战争制造舆论

2.(2024北京海淀一模)虎门销烟后,针对鸦片贩子藏身澳门的情况,林则徐发布严禁贩卖鸦片的告示,“无论澳门铺户以及出海商船,并住澳之西洋夷人”如有违犯,“皆必从重惩办”,并强调“澳门虽滨海一隅,亦是天朝疆土”;1839年林则徐还亲自巡阅澳门,“华民扶老携幼”,夹道欢呼。这反映林则徐( )

A.强烈的领土主权意识

B.塞防海防并重的思想

C.主张废除不平等条约

D.认为治国应以民为本

3.(2024北京东城期末)1840年英国照会清廷:兹因官宪扰害本国住在中国之民人,及该官宪亵渎英国国家威仪,是以英国国主,调派水陆军师,前往中国海境,要求皇帝赔偿并匡正。该照会( )

A.体现和平解决争端的国际法原则

B.反映了中国外交走向近代化

C.掩盖了英国发动对华战争的本质

D.暴露了清政府“天朝上国”思想

4.(2024河北唐山一模)有学者认为1840年7月5日英军大举入侵舟山(浙江),才是鸦片战争正式爆发的标志。英军侵犯定海(浙江)蓄谋已久,定海保卫战是鸦片战争中双方伤亡十分惨重的一次战役,定海在鸦片战争中的地位需要重新审视。据此推断,英国重点进攻此地的主要战略意图是( )

A.出其不意攻打海防空虚薄弱的地方

B.扼咽喉之地迫使清政府早日屈服

C.攻占富裕之地后便于补充战略物资

D.当时广州地区防卫森严攻打困难

5.(2024山东济南期末)1859年6月,清军在僧格林沁的指挥下重创英法联军,取得了大沽口之战的胜利。咸丰皇帝决定“乘胜议抚”,允许英、法按照新章程纳税,减轻税负,以示“宽大”。由此可见清廷( )

A.军事实力强大

B.华夷观念淡化

C.主权意识增强

D.御侮决心不足

6.(2025八省联考河南卷)1864年,莫尔费等四名外国人由上海赶赴湖州应募洋勇,途经麻庄村时,因抢劫村民财物被民团拿获。民团将其先后送交当地横泾税卡、木渎司县丞处和吴县官府,均被拒绝处理。这可以用来说明( )

A.地方司法受社会性质的影响

B.“东南互保”事件妨碍地方治理

C.太平天国运动瓦解基层秩序

D.清政府已经沦为“洋人的朝廷”

7.(2024河北唐山二模)近代中国,华北的区域空间结构和城市体系,逐渐由北京、济南等主导向天津、青岛等主导的体系嬗替,形成了以天津为中心的北方经济区和以青岛为中心的山东经济区。这一变化是因为( )

A.农民运动的影响

B.通商口岸的开放

C.晚清自救的变革

D.区域中心的转移

8.(2024湖北全省模拟)鸦片战争后,有人提及了山东小清河河口羊角沟的贸易盛况:海船转运之杂货、木料等物咸集于此,道旁堆积如山,河下船只停泊者长约三里,各地商人五方杂处,获利动以数万计。上述材料可说明( )

A.自然经济解体初显

B.列强入侵程度加深

C.区域人口迁移加速

D.封建制度濒临崩溃

9.(2024江苏南通二模)同治初年,曾国藩主持重新汇刊了王夫之的《船山遗书》,使之得以传遍海内。他亦十分关注魏源的著作,于同治七年(1868年)专折奏请以魏源入祀江南名宦祠。这表明曾国藩( )

A.认同经世致用

B.重视中外文化交流

C.主张民主平等

D.意在改变封建统治

10.(2024北京门头沟一模)魏源在修《海国图志》时将各国分册页制图,“每图一国,山水城邑,钩勒位置,开方里差,距极度数,不爽毫发。于是从古不通中国之地,披其山川,如阅《一统志》(指封建王朝官方的地理总志)之图”。这体现出魏源( )

A.突破了传统天下观的固有认知

B.唤醒了国人革新政治的意识

C.旨在顺应资本主义的发展潮流

D.开启洋务新政以求御辱强国

11.(2025八省联考四川卷)1852年,魏源在《海国图志后叙》中评论《四洲志》等书说:“诸志多出洋商,或详于岛岸土产之繁,埠市货船之数,天时寒暑之节。而各国沿革之始末、建置之永促……惜乎未之闻焉!”魏源的评论说明当时( )

A.官绅对西方的认识不足

B.士人旨在效仿西方政制

C.清朝政府有意变法图强

D.国人“天朝上国”观念改变

12.(2024山东潍坊期末)下表为晚清学者梁廷枏在1844—1846年著述的简介。据此可知该学者( )

著述 简介

《合省国说》 《兰仑偶说》 记述美国和英国的历史、地理、政治等方面的情况

《粤道贡 国说》 收录清初至道光年间,从海道到广州贸易和向清廷“入贡”的暹罗、荷兰、英国、葡萄牙等国与清廷来往国书、藩属入贡条例,以及清朝有关谕旨和地方官奏章

A.摒弃了“天朝上国”观念

B.借助西学推动政治变革

C.主张师夷长技以制夷

D.具有开眼看世界的意识

二、非选择题(共28分)

13.(2024江苏南通二模)阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 尔国浙省定海、舟山等处,原属我国故地,先朝恃强占窃……蹙我强威,夺我土地,孕怀迄今……至于鸦片一端……严禁尔国人民吸食犹可言也,委责独让我国兴贩鸦片引诱,是何言也……尔国不肖文武官员每日闯墅海泊,抄搜烟土,乘机逞掠,形同倭窃,诚何国体,不禁发指。

——摘编自《英国为声明入侵中国

理由事檄文》(1841年)

材料二 尔虽有大呢(一般认为是羊毛、羊绒织物的泛称)、羽毛,非我湖丝(浙江湖州府出产的蚕丝),焉能织造 虽有花边、鬼头(外国银元的别称),非我纹银、白铅,焉能铸成 其余各物,皆学我天朝法度。我天朝茶叶、大黄各样药材,皆尔……养命之物,我天朝若不发给,尔等性命何在 ……若言水战,则尔等将船只退出虎门,候我百日后,造就船只,与尔海外对仗,尔果能胜我,方为利害。

——摘编自《尽忠报国全粤义民

申谕英夷告示》(1841年)

(1)根据材料一并结合所学知识,批驳英国“檄文”的谬误之处。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,评析广州义民表达的观点。(6分)

14.(2024江苏南京二模)阅读材料,回答问题。(14分)

材料 姚莹(1785—1853),字石甫,安徽桐城人。他抨击参加科举的文人“读书惟知进取为事,不通大义,不法古人”,书院课业应“讲求道义、敦崇实学”“切于人伦之用”。姚莹曾在福建等地做官,在任台湾兵备道期间率领台湾军民抵抗英军的侵略。他两次奉旨担任藏差,并根据自身的亲身经历著成《康輶纪行》《东槎纪略》等考察类纪实著作,他在书中指出,英国“居西北方海中……本国虽不甚大,人精巧,善制器械”“彼日夕探习者已数十年,无不知之,而吾中国曾无一人焉,留心海外事者。不待兵革之交,而胜负之数已较然矣”“冀雪中国之耻,重边海之防”,士卒要“寒能赤体,暑可重衣”等。姚莹一直致力于寻找振兴国家之策,是具有时代特色的进步思想家。

——摘编自施立业《中国近代

思想家文库·姚莹卷》

(1)根据材料,概括姚莹的思想主张。结合所学知识,分析其产生的时代因素。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简述姚莹“考察类纪实著作”在当时产生的影响。归纳以姚莹为代表的近代进步思想家的可贵品质。(8分)

第18讲 两次鸦片战争

1.B 中国的禁烟运动影响了英国商人借鸦片走私扭转贸易逆差的计划,英国各商会请愿对中国采取强有力的行动,这为揭示战争的目的和性质提供了史实佐证,故选B项;材料体现的是商会敦促政府采取行动,不涉及英国政府的态度,排除A项;材料没有直观说明商会请愿的结果,排除C项;制造舆论一般是面向公众,而不是向议会请愿,排除D项。

2.A 据材料可知,林则徐认为藏身澳门的鸦片贩子要受到中国法律的制裁,体现了林则徐具有强烈的领土主权意识,故选A项;注重东南的海防和西北的塞防与林则徐对鸦片贩子的处理无关,排除B项;1839年,中国还没有与列强签订不平等条约,排除C项;材料没有涉及林则徐认为在治理国家中要以民为本,排除D项。

3.C 据材料可知,英国照会清廷,强调派兵前往中国的原因是中国官员对英国国民的扰害和亵渎英国尊严的行为,这掩盖了英国发动对华战争的侵略本质,故选C项;英国派兵前往中国,未体现和平解决争端的国际法原则,排除A项;材料只是英国单方面提出对华战争的声明,未提及清政府的外交行为和“天朝上国”的自大心理,排除B、D两项。

4.B 定海北靠富庶发达的长江三角洲,占领定海,不仅可以直接威胁中国最富庶的沿海各省,而且能够切断南北海上交通,故选B项;舟山地处南北要冲,清廷在此设水师武备等以作防卫,并非海防空虚薄弱之地,排除A项;与其他地方相比,定海富裕优势并不凸显,排除C项;广州防卫森严是英军北上的原因,但非其攻打定海的主要战略意图,排除D项。

5.D 据材料可知,在华夷观念的影响下,即使战事有利,清政府依然选择了避战求和,将丧权辱国的不平等条约当作宗主国的“宽大”赏赐,说明清政府在反击外来侵略的问题上决心不足,故选D项,排除B项;晚清时期西方列强的军事实力更加强大,排除A项;清政府对列强破坏中国主权的行径并未表示反对,说明国家主权意识淡薄,排除C项。

6.A 1864年时,列强已经凭借不平等条约取得了领事裁判权等特权,地方官员担心处理外国人会引发外交纠纷,体现了地方司法受到当时社会性质的影响,A项正确。“东南互保”发生于1900年,清政府沦为“洋人的朝廷”是在1901年,B、D两项时间错误。1864年,太平天国已是强弩之末,且民团能够有效发挥作用,说明基层秩序稳定,C项错误。

7.B 随着不平等条约的签订,天津、青岛等被开辟为通商口岸,经济活动迅速增加,影响了华北地区的经济布局和城市发展,故选B项;农民运动关注土地问题、农民权益等,不会直接导致城市体系和区域空间结构的变化,排除A项;晚清的自救变革多以失败而告终,对区域中心的变化影响有限,排除C项;区域中心的转移是结果,而不是原因,排除D项。

8.A 随着列强打开中国国门,小农经济耕织分离,农产品商品化程度提高,自然经济逐渐解体,材料中羊角沟贸易兴盛、商人云集,说明自然经济初步解体的趋势已经显现,故选A项;材料未提及列强对当地的侵略情况,排除B项;羊角沟地区因为商业贸易繁荣而商人积聚,不能等同于区域人口迁移加速,排除C项;“濒临崩溃”说法过于绝对化,排除D项。

9.A 材料反映的是曾国藩推崇王夫之和魏源的思想,王夫之和魏源都强调经世致用,认为学问应当有益于国事,故选A项;材料主要体现曾国藩对国内思想文化的关注,而非中外文化交流,排除B项;曾国藩是封建地主阶级中的开明士大夫,不会主张民主平等,排除C项;曾国藩是洋务派的代表,他的目的是维护清朝的统治,排除D项。

10.A 据材料信息可知,《海国图志》全书详细叙述了世界各国的地理知识,打破了中国传统的天下观,故选A项;材料只提到介绍各国地理知识,无法唤醒民众革新政治的意识,排除B项;魏源属于地主阶级,意在维护封建统治,排除C项;魏源并未开启洋务新政,排除D项。

11.A 据材料可知,魏源认为,《四洲志》的内容多侧重于经济地理,对于各国历史和制度等却介绍很少,这表明当时的官绅缺乏对西方政治制度和历史文化的深刻了解,A项正确。林则徐、魏源等士人都反对学习西方政制,B项错误。材料并没有“变法图强”的信息,也未提及国人“天朝上国”观念的变化,C、D两项错误。

12.D 据材料可知,梁廷枏的著作涉及对欧美国家历史、地理、政治以及与清朝交往等方面情况的介绍,涉及面广,体现了其具有开眼看世界的意识,故选D项;据材料“入贡”可知,该学者并未摒弃“天朝上国”观念,排除A项;19世纪40年代,中国国内并未出现政治变革的思想,排除B项;该学者只是介绍西方,未提及学习西方的技术,排除C项。

13.参考答案 (1)定海、舟山等处是中国领土,并非英国“故地”;英国明知中国严禁吸食鸦片,仍大量向中国走私鸦片,攫取暴利,本身就有引诱中国人吸食鸦片的意图;中国官员抄搜烟土,是执行中国法律、维护国家利益的行为;英国对中国的入侵始于1840年,而在战争爆发一年后才声明入侵理由,此举显示英国欲盖弥彰。

(2)主要观点:认为英国的物产、制度都源于中国;军事上妄想短期内战胜英国。

这些心态源于长期的专制统治、闭关自守政策;一方面反映了近代民众面对外来入侵时朴素的爱国情感;但仍以“天朝上国”自居,体现了盲目自大的心态;英国在工业革命后,已成为世界头号强国,告示中的内容折射出国人对外部世界的茫然无知。

14.参考答案 (1)主张:抨击文人的功利性(揭示科举制度弊端);重视道德修养;注重实用;了解西方、关注国际形势(抵御外来侵略);加强海防,磨炼士兵的顽强意志,提高军队战斗力。

因素:列强侵略(鸦片战争失败、民族危机);封建王朝衰落;西学东渐潮流;理学僵化(经世致用思想)。

(2)影响:为时人研究西藏、台湾地区提供了宝贵的资料(引发时人对边疆地区的关注);开眼看世界,起到思想启迪作用(冲击旧有观念);尚未认识到清政府腐朽的根源,未能真正找到救国的出路。

品质:家国情怀;注重实践;具有世界视野。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录