2026通史版新教材历史高考第一轮同步基础练--第21讲 晚清时期的国家治理、经济生活与文化交流(含答案)

文档属性

| 名称 | 2026通史版新教材历史高考第一轮同步基础练--第21讲 晚清时期的国家治理、经济生活与文化交流(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 368.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-21 22:48:13 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第21讲 晚清时期的国家治理、经济生活与文化交流

一、选择题(每小题3分,共36分)

1.(2024山东烟台一模)1866年,福州船政学堂第一届招生试题是“大孝终身慕父母论”,少年严复应试,名列第一,被派往英国留学。1879年回国后,多次参加科考均未中试。这反映了当时( )

A.中西文化冲突日益激烈

B.留学教育制度亟待重构

C.选官用人机制严重滞后

D.“中体西用”观念深入人心

2.(2025河北邯郸名校联考)1864年,在总理衙门官员崇厚的支持下,丁韪良翻译了美国人亨利·惠顿的《万国公法》。恰好在书成之际,丹麦三艘商船在天津大沽口被普鲁士军舰扣押。总理衙门援引《万国公法》提出抗议,迫使普鲁士释放商船并赔款。清政府此举( )

A.受到近代外交观念影响

B.提高了中国国际地位

C.致力维护传统宗藩关系

D.改善了中国外交环境

3.(2024广东深圳一模)甲午中日战争后,清廷多次大量举借英镑、法郎等外债,用以筹措赔款。面对国际银价下跌的趋势,有官员上书提出,“借款一项,吃亏尤巨而久”,且“耗物力于无形之中”,中国应铸造自己的“英镑”和“先令”。这一观点提出的原因是( )

A.币制差异加剧了债务危机

B.通货膨胀导致国家财富流失

C.清朝的贸易逆差不断增加

D.列强资本输出威胁民族工业

4.(2024福建福州一模)1887年,张之洞向清政府提交报告,指出外国银元在广东等地流通,“民间争相行用”,建议中国通过新式机械自铸银元来驱逐外国银元。张之洞旨在( )

A.杜绝洋元在华流通

B.实现铸币工艺近代化

C.维护中国货币主权

D.扭转晚清的财政困局

5.(2024湖北武汉一模)根据中英《天津条约》,汉口于1861年3月正式对外开放。1900年,清政府决定自开湖北武昌为通商口岸,取消界内土地永租权,取消外国人对界内的行政管理权,外国人只有纳税义务而无权征税。材料体现了清政府( )

A.传统宗藩关系的解体

B.闭关自守的放弃

C.国家主权意识的增强

D.中央权力的下移

6.(2025八省联考四川卷)1920年出版的《无锡新乡土参考》载,农妇昔时多习纺织,惟墨守成法;晚清以来“洋布趁机而入,土布销路阻滞,故业是者渐少。有识之士见利权外溢,急设厂仿造,以图挽回,惟供不应求,仍非多设工厂,厂事制造,不足以塞此漏厄也”。据此可知当地( )

A.传统棉纺织业转型失败

B.外资输入日渐减少

C.民族工业在商战中胜出

D.市场竞争意识增强

7.(2024山西吕梁联考)按照中国传统的观念,银钱账目被视为商业机密。上海轮船招商局在管理中,不仅将账目造册刊印,任凭有股权之人随时到局查阅,而且还在每年结账后于《申报》等媒体上公布账略。这一变化( )

A.增强了国人兴办实业的信心

B.受到了西方经营模式的影响

C.抵御了西方列强的经济侵略

D.反映了民间股票交易的衰落

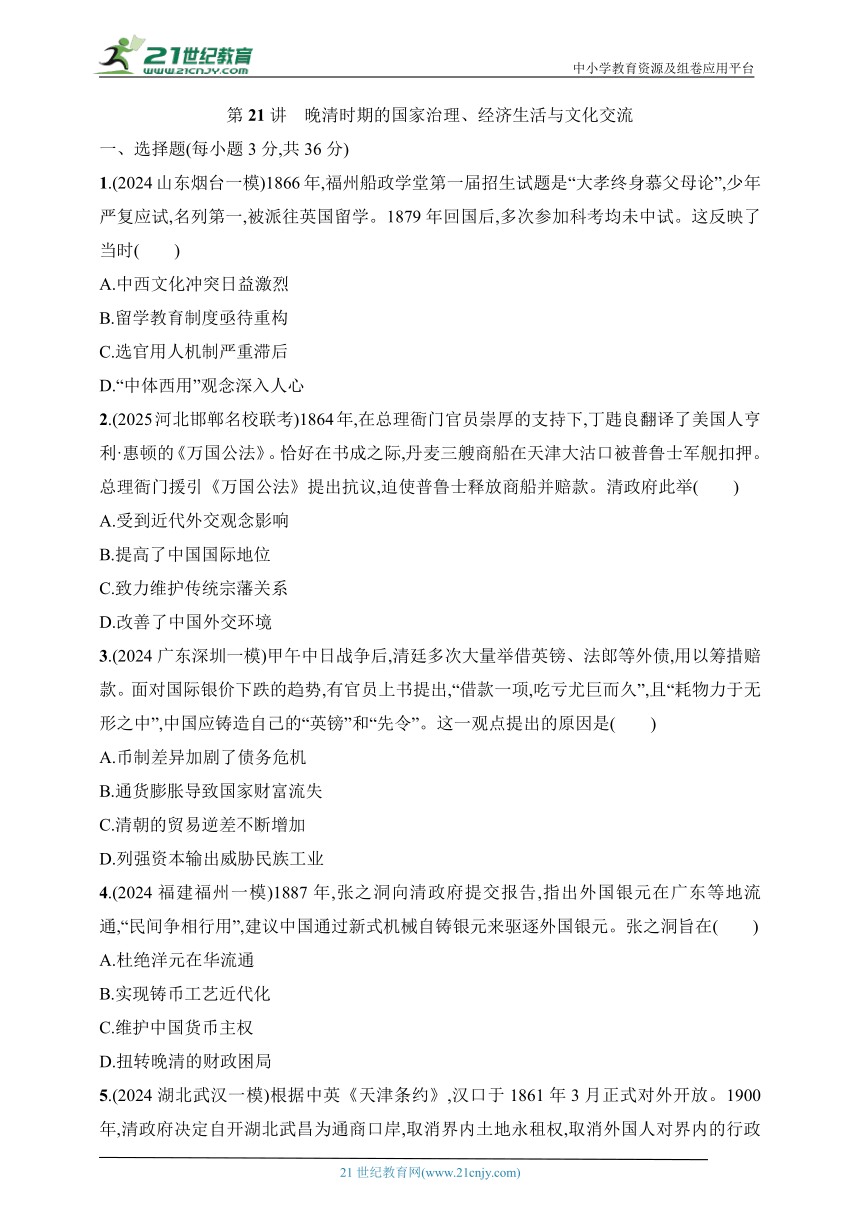

8.(2024江苏连云港联考)下表是近代福州社会风俗演化。

时间 饮食 服饰 出行方式

近代以前 番薯、大米为主 长衫马褂 轿子、马车、船只

近代以来 大米及面条、馒头、面包、蛋糕等面食 西服、皮鞋、领带、洋袜 汽车、卡车、摩托车

上表说明( )

A.中国近代民族工业迅速发展

B.福建民众生活水平普遍提高

C.风俗演化是历史变革的缩影

D.晚清社会生活方式全盘西化

9.(2024北京昌平一模)中国第一所官办的近代西医学校是由李鸿章创办的。其课程包括解剖、生理、内外科、公共卫生、治疗化学等。教学内容既有基础课又有临床实践,学生需经过严格考试,由中国官方代表和外籍医生监督考核,共同签署毕业证书。这表明( )

A.中国公共卫生事业得到快速发展

B.西医得到了中国官方的初步认可

C.科学已经成为中国学校主要课程

D.传统医学受到了西医的重大冲击

10.(2024湖北武汉二模)1886—1894年,上海格致书院设计的考课命题有:“《墨子》经上及说上,已启西人所言历学、光学、重学之理,其条举疏证以闻”“华人讲求西学,用华文、用西文利弊若何论”“中外各国刑律轻重宽严异同得失考”等。这些考课命题反映出格致书院致力于( )

A.传播西方科学文化知识

B.促进政治变革

C.弘扬中华优秀传统文化

D.宣传民主与科学

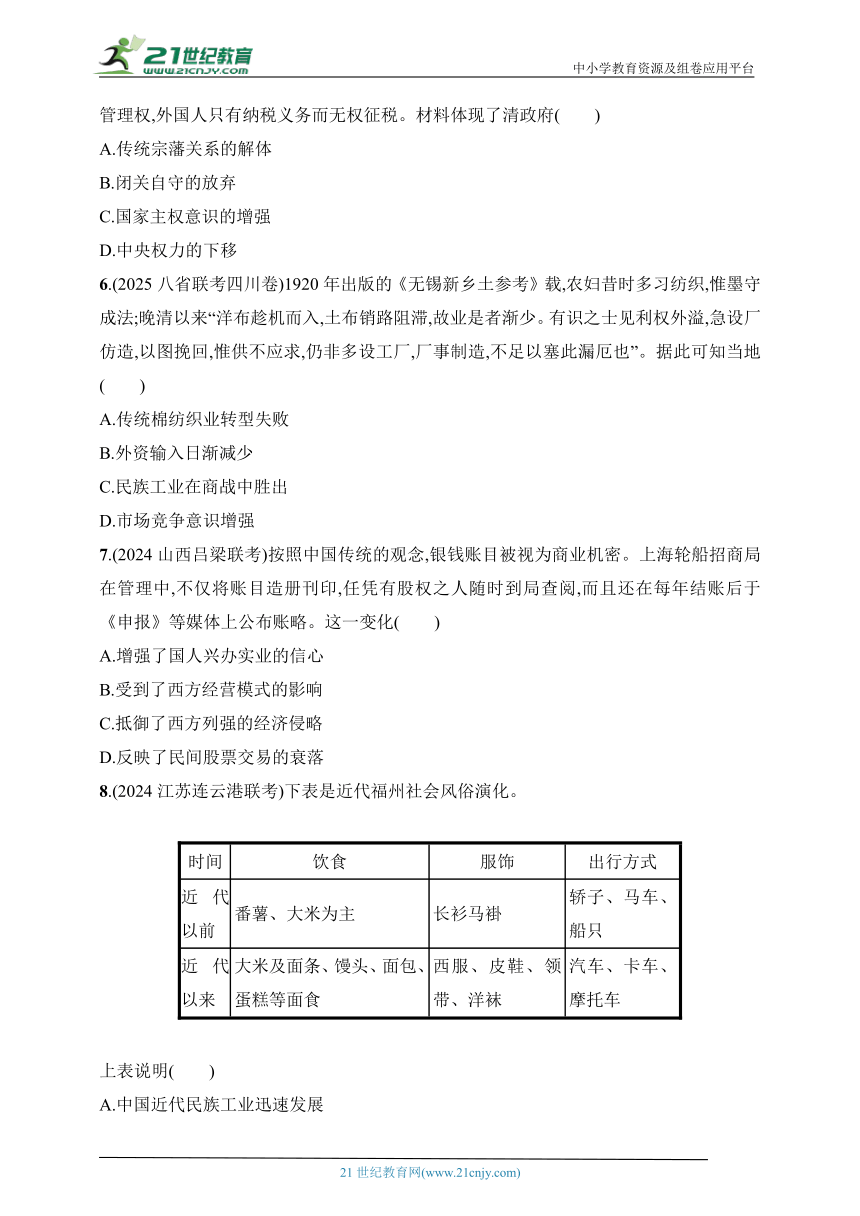

11.(2024吉林长白山一模)下表所示为19世纪六七十年代中国主要中文报刊概况。据表可得出的结论是,这一时期的中国( )

报刊名称 创刊时间 创办主体 主要信息来源

《上海 新报》 1861年 字林洋行 传教士的观点摘编

《万国 公报》 1868年 美国传教士林乐知 西文报纸的译编

《申报》 1872年 英国商人美查等人 外派记者实时报道

A.逐步融入世界体系

B.缺乏自主的舆论力量

C.践行西学为用思想

D.近代报刊业尚未出现

12.(2024江苏苏州三模)1862年京师同文馆正式成立,教授英文、法文、俄文等,其经费从海关办公费中提取。1869年,中国海关总税务司英国人赫德推荐美国传教士丁韪良为同文馆总教习。丁韪良一直任职到1894年,说赫德是同文馆的“父亲”,他是“保姆”。这反映了( )

A.晚清新式教育有半殖民地性

B.英美联手推动晚清教育变革

C.同文馆兼具办理海关的职能

D.列强对中国侵略出现了争夺

二、非选择题(共26分)

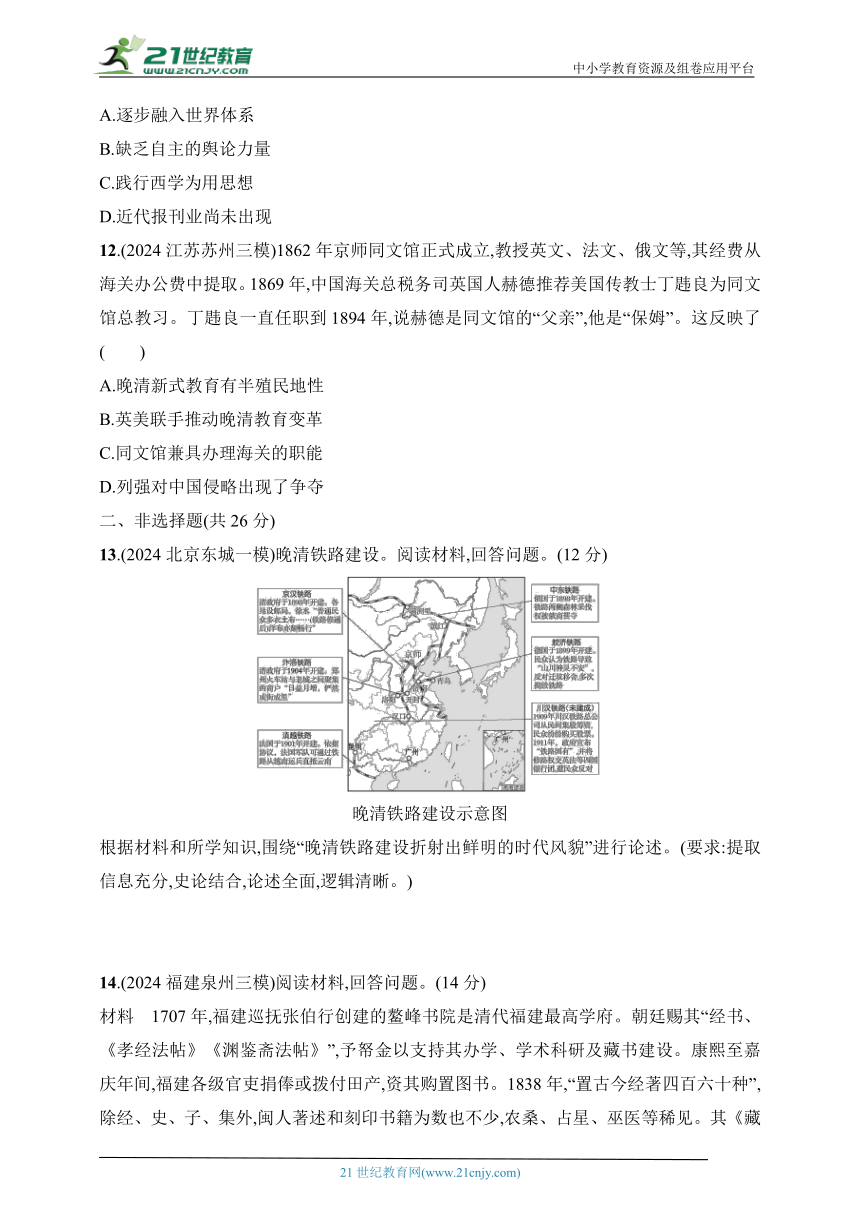

13.(2024北京东城一模)晚清铁路建设。阅读材料,回答问题。(12分)

晚清铁路建设示意图

根据材料和所学知识,围绕“晚清铁路建设折射出鲜明的时代风貌”进行论述。(要求:提取信息充分,史论结合,论述全面,逻辑清晰。)

14.(2024福建泉州三模)阅读材料,回答问题。(14分)

材料 1707年,福建巡抚张伯行创建的鳌峰书院是清代福建最高学府。朝廷赐其“经书、《孝经法帖》《渊鉴斋法帖》”,予帑金以支持其办学、学术科研及藏书建设。康熙至嘉庆年间,福建各级官吏捐俸或拨付田产,资其购置图书。1838年,“置古今经著四百六十种”,除经、史、子、集外,闽人著述和刻印书籍为数也不少,农桑、占星、巫医等稀见。其《藏书章程》规定:各书备士子观览后,应查修贮存;肄业生取阅,登记档册;夏月应行晒晾。1851—1908年,藏书先毁于战火再呈“中兴”,呈现传统经典史籍与体现洋务、新学、西学、时务等书籍收集并重。书院曾培养出林则徐、陈化成等。1901年,书院改为学堂,藏书由近代图书馆接收。

——摘编自陈明利《唐至清代闽台书院藏书研究》

(1)根据材料,概括清代福建鳌峰书院藏书的特征。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析清代福建鳌峰书院藏书的历史价值。(8分)

第21讲 晚清时期的国家治理、经济生活与文化交流

1.C 据材料可知,严复回国后参加科考未中试,是因为在国外所学的知识与科举制所考察的四书五经为主的儒家经典知识不相符,这反映出清政府的选官用人机制严重滞后,故选C项;材料未强调中西文化的激烈冲突,排除A项;晚清时期的留学教育制度是符合当时世界历史发展趋势的,排除B项;洋务运动提倡的“中体西用”观念并未深入人心,排除D项。

2.A 材料说明清政府援引国际法来处理国际争端,表明其开始接受并应用近代国际法原则来处理外交事务,显示出其受到近代外交观念的影响,A项正确。运用国际法解决国际纠纷不能提高中国的国际地位,也无法改善中国的外交环境,B、D两项错误。清王朝与欧洲国家不存在宗藩关系,C项错误。

3.A 该观点认为当时国际银价下跌,如果借外债自然需要支付更多的成本,偿还的实际借款增多,加剧债务危机,故选A项;国家财富流失是清廷借款导致的,并非国内的通货膨胀,排除B项;材料未涉及当时对外贸易的进出口数额,无法得出贸易逆差的结论,排除C项;清廷并未站在民族工业发展的角度考虑借债问题,排除D项。

4.C 据材料可知,为解决外国银元泛滥导致的国内金融秩序混乱的局面,张之洞提议自铸银元,有利于维护中国货币主权,故选C项;“杜绝”说法绝对,排除A项;实现铸币工艺近代化只是手段,并非张之洞的目的,排除B项;仅通过筹办近代铸币业一项,无法扭转晚清的财政困局,排除D项。

5.C 据材料信息可知,清政府自开的通商口岸中明确取消外国人对界内的行政管理权,这体现对国家主权的重视,即国家主权意识的增强,故选C项;宗藩关系与通商口岸无关,排除A项;1840年鸦片战争后清朝闭关自守就已被打破,排除B项;中央权力下移指地方实力增强,材料并无中央与地方关系的信息,排除D项。

6.D 从材料信息看,晚清“有识之士”已经认识到市场的巨大需求且具有与外商争利的竞争意识,D项正确。从新设工厂“供不应求”可知,工厂生产是成功的,A项错误。材料没有涉及“外资输入”和“商战”的信息,B、C两项错误。

7.B 据材料及所学可知,上海轮船招商局是近代股份制企业,股票走向市场,这是受到了西方商业经营模式的影响,故选B项;公开账目与增强国人兴办实业的信心无关,排除A项;从账目机密到账目公开的变化起不到抵御列强经济侵略的作用,排除C项;当时民间股票交易正在兴起,排除D项。

8.C 据材料可知,近代以来,福州在饮食等方面都出现了一些新变化,这反映了近代以来西方风俗对中国的影响,说明风俗演化受历史变革的影响,故选C项;材料中的产品并不一定是民族工业生产,排除A项;“普遍提高”和“全盘西化”表述绝对,排除B、D两项。

9.B 据材料信息可知,李鸿章创办了中国第一所官办近代西医学校,这说明西医得到中国官方的初步认可,故选B项;公共卫生仅仅是该校课程的一部分,材料的主旨不是说明中国公共卫生事业的发展,排除A项;当时,中国大部分学校的主要课程仍是儒家经典,排除C项;由材料不能得出传统医学受到重大冲击的结论,排除D项。

10.A 据材料信息可知,格致书院涉及的考课命题,突出体现了其对西方科学文化知识的重视,故选A项;材料强调的是学习西方的科技文化知识,并未涉及政治变革,排除B项;《墨子》属于中华优秀传统文化,但不是材料的全部内容,C项片面;民主与科学是新文化运动时期宣传的内容,排除D项。

11.B 材料中中国主要的中文报刊都是由外商或者外国传教士创办的,国人报纸信息主要来源于外国或者外国报纸,说明当时中国缺乏自主的舆论宣传力量,故选B项;中国境内的中文报刊多由外国人创办,不能说明中国逐步融入世界体系,排除A项;西学为用是洋务派的观点,排除C项;这些报刊的创办说明当时中国已经出现了近代报刊业,排除D项。

12.A 京师同文馆从外国人控制的海关中提取经费,聘请外国人负责或参与教学和管理,反映了晚清新式教育有半殖民地性,故选A项;赫德和丁韪良的合作不代表英美联手,排除B项;京师同文馆主要功能是教授外文和翻译外文书籍,不具备办理海关的职能,排除C项;京师同文馆一定程度上受外国势力的影响,但材料没有体现列强对中国的争夺,排除D项。

13.参考答案 示例

晚清铁路建设反映了列强侵略和人民的抗争。甲午战后,列强掀起瓜分狂潮,借修筑铁路掠夺沿线利权,划分势力范围,扩大经济侵略,使民族危机加剧;人民抗争不断,典型事件是四川民众的保路运动,成为武昌起义的导火索。

晚清铁路建设体现了近代中国经济与社会生活的变迁。清政府利用西方铁路技术,建成多条铁路干线,促进了近代交通业的发展,便利了中部、东部地区经济的开发和沿线城市的发展;为解决资金困难,运用了公司、股票等近代商业经营形式;铁路发展促进了邮政通讯的进步,还推动了人们观念的改变,民众逐渐接受并积极参与修筑铁路。

晚清铁路建设暴露了近代中国发展的困境。列强大量攫取筑路权,中国的铁路主要掌握在列强手中;铁路集中在中部、东部地区,进一步加剧了地域发展的不平衡;清政府软弱无力,出卖路权;民众观念落后,一度反对修建铁路。

晚清铁路建设折射出近代中国社会的半殖民地特征,凸显了新旧并呈、曲折发展的时代风貌。

14.参考答案 (1)特征:藏书数量多,类型多样;保存规定详细;历史与现代并存;具有教育特征;具有近代化发展特征。

(2)历史价值:培养了相关人才;推动了我国藏书业的发展;为我国藏书保存提供了范本;丰富的藏书,具有丰富的历史、文化价值;推动了中国社会文化发展。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第21讲 晚清时期的国家治理、经济生活与文化交流

一、选择题(每小题3分,共36分)

1.(2024山东烟台一模)1866年,福州船政学堂第一届招生试题是“大孝终身慕父母论”,少年严复应试,名列第一,被派往英国留学。1879年回国后,多次参加科考均未中试。这反映了当时( )

A.中西文化冲突日益激烈

B.留学教育制度亟待重构

C.选官用人机制严重滞后

D.“中体西用”观念深入人心

2.(2025河北邯郸名校联考)1864年,在总理衙门官员崇厚的支持下,丁韪良翻译了美国人亨利·惠顿的《万国公法》。恰好在书成之际,丹麦三艘商船在天津大沽口被普鲁士军舰扣押。总理衙门援引《万国公法》提出抗议,迫使普鲁士释放商船并赔款。清政府此举( )

A.受到近代外交观念影响

B.提高了中国国际地位

C.致力维护传统宗藩关系

D.改善了中国外交环境

3.(2024广东深圳一模)甲午中日战争后,清廷多次大量举借英镑、法郎等外债,用以筹措赔款。面对国际银价下跌的趋势,有官员上书提出,“借款一项,吃亏尤巨而久”,且“耗物力于无形之中”,中国应铸造自己的“英镑”和“先令”。这一观点提出的原因是( )

A.币制差异加剧了债务危机

B.通货膨胀导致国家财富流失

C.清朝的贸易逆差不断增加

D.列强资本输出威胁民族工业

4.(2024福建福州一模)1887年,张之洞向清政府提交报告,指出外国银元在广东等地流通,“民间争相行用”,建议中国通过新式机械自铸银元来驱逐外国银元。张之洞旨在( )

A.杜绝洋元在华流通

B.实现铸币工艺近代化

C.维护中国货币主权

D.扭转晚清的财政困局

5.(2024湖北武汉一模)根据中英《天津条约》,汉口于1861年3月正式对外开放。1900年,清政府决定自开湖北武昌为通商口岸,取消界内土地永租权,取消外国人对界内的行政管理权,外国人只有纳税义务而无权征税。材料体现了清政府( )

A.传统宗藩关系的解体

B.闭关自守的放弃

C.国家主权意识的增强

D.中央权力的下移

6.(2025八省联考四川卷)1920年出版的《无锡新乡土参考》载,农妇昔时多习纺织,惟墨守成法;晚清以来“洋布趁机而入,土布销路阻滞,故业是者渐少。有识之士见利权外溢,急设厂仿造,以图挽回,惟供不应求,仍非多设工厂,厂事制造,不足以塞此漏厄也”。据此可知当地( )

A.传统棉纺织业转型失败

B.外资输入日渐减少

C.民族工业在商战中胜出

D.市场竞争意识增强

7.(2024山西吕梁联考)按照中国传统的观念,银钱账目被视为商业机密。上海轮船招商局在管理中,不仅将账目造册刊印,任凭有股权之人随时到局查阅,而且还在每年结账后于《申报》等媒体上公布账略。这一变化( )

A.增强了国人兴办实业的信心

B.受到了西方经营模式的影响

C.抵御了西方列强的经济侵略

D.反映了民间股票交易的衰落

8.(2024江苏连云港联考)下表是近代福州社会风俗演化。

时间 饮食 服饰 出行方式

近代以前 番薯、大米为主 长衫马褂 轿子、马车、船只

近代以来 大米及面条、馒头、面包、蛋糕等面食 西服、皮鞋、领带、洋袜 汽车、卡车、摩托车

上表说明( )

A.中国近代民族工业迅速发展

B.福建民众生活水平普遍提高

C.风俗演化是历史变革的缩影

D.晚清社会生活方式全盘西化

9.(2024北京昌平一模)中国第一所官办的近代西医学校是由李鸿章创办的。其课程包括解剖、生理、内外科、公共卫生、治疗化学等。教学内容既有基础课又有临床实践,学生需经过严格考试,由中国官方代表和外籍医生监督考核,共同签署毕业证书。这表明( )

A.中国公共卫生事业得到快速发展

B.西医得到了中国官方的初步认可

C.科学已经成为中国学校主要课程

D.传统医学受到了西医的重大冲击

10.(2024湖北武汉二模)1886—1894年,上海格致书院设计的考课命题有:“《墨子》经上及说上,已启西人所言历学、光学、重学之理,其条举疏证以闻”“华人讲求西学,用华文、用西文利弊若何论”“中外各国刑律轻重宽严异同得失考”等。这些考课命题反映出格致书院致力于( )

A.传播西方科学文化知识

B.促进政治变革

C.弘扬中华优秀传统文化

D.宣传民主与科学

11.(2024吉林长白山一模)下表所示为19世纪六七十年代中国主要中文报刊概况。据表可得出的结论是,这一时期的中国( )

报刊名称 创刊时间 创办主体 主要信息来源

《上海 新报》 1861年 字林洋行 传教士的观点摘编

《万国 公报》 1868年 美国传教士林乐知 西文报纸的译编

《申报》 1872年 英国商人美查等人 外派记者实时报道

A.逐步融入世界体系

B.缺乏自主的舆论力量

C.践行西学为用思想

D.近代报刊业尚未出现

12.(2024江苏苏州三模)1862年京师同文馆正式成立,教授英文、法文、俄文等,其经费从海关办公费中提取。1869年,中国海关总税务司英国人赫德推荐美国传教士丁韪良为同文馆总教习。丁韪良一直任职到1894年,说赫德是同文馆的“父亲”,他是“保姆”。这反映了( )

A.晚清新式教育有半殖民地性

B.英美联手推动晚清教育变革

C.同文馆兼具办理海关的职能

D.列强对中国侵略出现了争夺

二、非选择题(共26分)

13.(2024北京东城一模)晚清铁路建设。阅读材料,回答问题。(12分)

晚清铁路建设示意图

根据材料和所学知识,围绕“晚清铁路建设折射出鲜明的时代风貌”进行论述。(要求:提取信息充分,史论结合,论述全面,逻辑清晰。)

14.(2024福建泉州三模)阅读材料,回答问题。(14分)

材料 1707年,福建巡抚张伯行创建的鳌峰书院是清代福建最高学府。朝廷赐其“经书、《孝经法帖》《渊鉴斋法帖》”,予帑金以支持其办学、学术科研及藏书建设。康熙至嘉庆年间,福建各级官吏捐俸或拨付田产,资其购置图书。1838年,“置古今经著四百六十种”,除经、史、子、集外,闽人著述和刻印书籍为数也不少,农桑、占星、巫医等稀见。其《藏书章程》规定:各书备士子观览后,应查修贮存;肄业生取阅,登记档册;夏月应行晒晾。1851—1908年,藏书先毁于战火再呈“中兴”,呈现传统经典史籍与体现洋务、新学、西学、时务等书籍收集并重。书院曾培养出林则徐、陈化成等。1901年,书院改为学堂,藏书由近代图书馆接收。

——摘编自陈明利《唐至清代闽台书院藏书研究》

(1)根据材料,概括清代福建鳌峰书院藏书的特征。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析清代福建鳌峰书院藏书的历史价值。(8分)

第21讲 晚清时期的国家治理、经济生活与文化交流

1.C 据材料可知,严复回国后参加科考未中试,是因为在国外所学的知识与科举制所考察的四书五经为主的儒家经典知识不相符,这反映出清政府的选官用人机制严重滞后,故选C项;材料未强调中西文化的激烈冲突,排除A项;晚清时期的留学教育制度是符合当时世界历史发展趋势的,排除B项;洋务运动提倡的“中体西用”观念并未深入人心,排除D项。

2.A 材料说明清政府援引国际法来处理国际争端,表明其开始接受并应用近代国际法原则来处理外交事务,显示出其受到近代外交观念的影响,A项正确。运用国际法解决国际纠纷不能提高中国的国际地位,也无法改善中国的外交环境,B、D两项错误。清王朝与欧洲国家不存在宗藩关系,C项错误。

3.A 该观点认为当时国际银价下跌,如果借外债自然需要支付更多的成本,偿还的实际借款增多,加剧债务危机,故选A项;国家财富流失是清廷借款导致的,并非国内的通货膨胀,排除B项;材料未涉及当时对外贸易的进出口数额,无法得出贸易逆差的结论,排除C项;清廷并未站在民族工业发展的角度考虑借债问题,排除D项。

4.C 据材料可知,为解决外国银元泛滥导致的国内金融秩序混乱的局面,张之洞提议自铸银元,有利于维护中国货币主权,故选C项;“杜绝”说法绝对,排除A项;实现铸币工艺近代化只是手段,并非张之洞的目的,排除B项;仅通过筹办近代铸币业一项,无法扭转晚清的财政困局,排除D项。

5.C 据材料信息可知,清政府自开的通商口岸中明确取消外国人对界内的行政管理权,这体现对国家主权的重视,即国家主权意识的增强,故选C项;宗藩关系与通商口岸无关,排除A项;1840年鸦片战争后清朝闭关自守就已被打破,排除B项;中央权力下移指地方实力增强,材料并无中央与地方关系的信息,排除D项。

6.D 从材料信息看,晚清“有识之士”已经认识到市场的巨大需求且具有与外商争利的竞争意识,D项正确。从新设工厂“供不应求”可知,工厂生产是成功的,A项错误。材料没有涉及“外资输入”和“商战”的信息,B、C两项错误。

7.B 据材料及所学可知,上海轮船招商局是近代股份制企业,股票走向市场,这是受到了西方商业经营模式的影响,故选B项;公开账目与增强国人兴办实业的信心无关,排除A项;从账目机密到账目公开的变化起不到抵御列强经济侵略的作用,排除C项;当时民间股票交易正在兴起,排除D项。

8.C 据材料可知,近代以来,福州在饮食等方面都出现了一些新变化,这反映了近代以来西方风俗对中国的影响,说明风俗演化受历史变革的影响,故选C项;材料中的产品并不一定是民族工业生产,排除A项;“普遍提高”和“全盘西化”表述绝对,排除B、D两项。

9.B 据材料信息可知,李鸿章创办了中国第一所官办近代西医学校,这说明西医得到中国官方的初步认可,故选B项;公共卫生仅仅是该校课程的一部分,材料的主旨不是说明中国公共卫生事业的发展,排除A项;当时,中国大部分学校的主要课程仍是儒家经典,排除C项;由材料不能得出传统医学受到重大冲击的结论,排除D项。

10.A 据材料信息可知,格致书院涉及的考课命题,突出体现了其对西方科学文化知识的重视,故选A项;材料强调的是学习西方的科技文化知识,并未涉及政治变革,排除B项;《墨子》属于中华优秀传统文化,但不是材料的全部内容,C项片面;民主与科学是新文化运动时期宣传的内容,排除D项。

11.B 材料中中国主要的中文报刊都是由外商或者外国传教士创办的,国人报纸信息主要来源于外国或者外国报纸,说明当时中国缺乏自主的舆论宣传力量,故选B项;中国境内的中文报刊多由外国人创办,不能说明中国逐步融入世界体系,排除A项;西学为用是洋务派的观点,排除C项;这些报刊的创办说明当时中国已经出现了近代报刊业,排除D项。

12.A 京师同文馆从外国人控制的海关中提取经费,聘请外国人负责或参与教学和管理,反映了晚清新式教育有半殖民地性,故选A项;赫德和丁韪良的合作不代表英美联手,排除B项;京师同文馆主要功能是教授外文和翻译外文书籍,不具备办理海关的职能,排除C项;京师同文馆一定程度上受外国势力的影响,但材料没有体现列强对中国的争夺,排除D项。

13.参考答案 示例

晚清铁路建设反映了列强侵略和人民的抗争。甲午战后,列强掀起瓜分狂潮,借修筑铁路掠夺沿线利权,划分势力范围,扩大经济侵略,使民族危机加剧;人民抗争不断,典型事件是四川民众的保路运动,成为武昌起义的导火索。

晚清铁路建设体现了近代中国经济与社会生活的变迁。清政府利用西方铁路技术,建成多条铁路干线,促进了近代交通业的发展,便利了中部、东部地区经济的开发和沿线城市的发展;为解决资金困难,运用了公司、股票等近代商业经营形式;铁路发展促进了邮政通讯的进步,还推动了人们观念的改变,民众逐渐接受并积极参与修筑铁路。

晚清铁路建设暴露了近代中国发展的困境。列强大量攫取筑路权,中国的铁路主要掌握在列强手中;铁路集中在中部、东部地区,进一步加剧了地域发展的不平衡;清政府软弱无力,出卖路权;民众观念落后,一度反对修建铁路。

晚清铁路建设折射出近代中国社会的半殖民地特征,凸显了新旧并呈、曲折发展的时代风貌。

14.参考答案 (1)特征:藏书数量多,类型多样;保存规定详细;历史与现代并存;具有教育特征;具有近代化发展特征。

(2)历史价值:培养了相关人才;推动了我国藏书业的发展;为我国藏书保存提供了范本;丰富的藏书,具有丰富的历史、文化价值;推动了中国社会文化发展。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录