2026通史版新教材历史高考第一轮同步基础练--第22讲 辛亥革命(含答案)

文档属性

| 名称 | 2026通史版新教材历史高考第一轮同步基础练--第22讲 辛亥革命(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 332.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-21 22:31:49 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第22讲 辛亥革命

一、选择题(每小题3分,共36分)

1.(2025八省联考内蒙古卷)1904年,清廷练兵处提出:“盖以兵为国家之兵,非一人所能私,一隅所能限,故将帅不得擅立主名,军队亦不得自为风气……遇有征调,无论何处兵队,均可编配成军,协力攻守,无论何军将领,均可统率节制,如法指挥。”该主张旨在( )

A.缓解清政府的财政压力

B.解决中央权力下移问题

C.整治官僚集团腐败问题

D.防范资产阶级民主革命

2.(2025江苏盐城名校联考)清末,清政府以国民程度不足为由延滞立宪,强调应从多数国民程度尚有不足而又急需立宪的现实情形出发,强调实际的政治生活如地方自治、团体生活、组织并发展政党、“国民的政治运动”以及开国会等来培育国民资格。这些主张( )

A.强调精英治国社会理念

B.对唤醒民众政治热情有益

C.认识到国家动乱的根源

D.推动了多元力量参与政权

3.(2024河南驻马店一模)1904年11月,光复会在上海成立,蔡元培任会长。光复会的政治纲领为“光复汉族,还我山河,以身许国,功成身退”;除文字宣传外,该组织成立之初颇为重视对清朝重臣的暗杀行动,鉴湖女侠秋瑾就是光复会的核心成员之一。由此可知,光复会( )

A.属于全国性政党 B.革命纲领较完善

C.助推了革命浪潮 D.具有反帝的倾向

4.(2024江西高三联考)清末,革命派陈天华撰写的小说《狮子吼》描述了明代遗民将一个海岛建成政治乐园的故事。岛上有一个“民权村”,有礼堂、医院、邮局、公园、图书馆、体育馆,还有三家工厂、一家轮船公司和许多现代化学校。这一作品( )

A.表现作者西化倾向

B.宣传民主革命思想

C.反映社会改良思想

D.体现浪漫主义风格

5.(2024福建厦门期末)辛亥革命期间,各地农村的抗租抗税活动出现了许多耐人寻味的名号。湖北张天霸组织“农林党”,宣称“佃人可以不交纳租课”;江苏孙二、孙三竖起“仁义农局”的大旗;“自由择君”一类的口号更是不胜枚举。由此可见( )

A.基层政党组织在农村出现

B.辛亥革命获得社会各阶层的支持

C.民主启蒙具有历史必要性

D.农民阶级开始成为革命主导力量

6.(2024山西太原一模)1910年,原本由资政院决议的云南盐斤加价和广西学堂限制外籍学生事件,被上谕交由行政衙门核查,军机大臣副署通过。资政院代表据理力争,要求“定枢臣责任”“速设责任内阁”。摄政王载沣批示“毋庸议”,奏稿被搁置。这表明,当时( )

A.立宪派民主斗争意识增强

B.责任内阁的建立符合民意

C.清廷的权威地位不断强化

D.军机大臣控制了朝廷大权

7.(2024安徽蚌埠三模)20世纪初,革命党人提出以黄帝纪年取代清帝的年号。武昌起义后,许多革命党人又认为“用黄帝年号,此为一时权宜计,然为永久计……则与新民国之民主主义大相剌谬”。孙中山在就任临时大总统时,即电告各省都督以民国纪年。这一变化反映了( )

A.社会主要矛盾的改变

B.革命党派系斗争激烈

C.君主专制时代的终结

D.民族民主观念的进步

8.(2024江苏南通二模)武昌起义爆发后,英美报刊均以更为务实审慎的态度向西方报道中国局势,并不多见关于“宪政”“共和”等政府形式的讨论,而是注重分析南北割裂的局面,并表达出对孙中山政府实际治理能力的担忧。这些报道反映出英美两国( )

A.支持南方革命政府

B.期望中国建立共和政体

C.注重维护在华利益

D.意图促成军阀割据局面

9.(2024山东烟台一模)1912年1月3日,孙中山向临时参议院提交临时政府部长人选名单。临时参议院认为其中宋教仁年轻气盛,锋芒毕露,章太炎标新立异,好唱反调,于是否决了该名单。孙中山将人选调整为程德全和蔡元培,名单获得通过。由此可见,当时( )

A.临时政府与国会矛盾尖锐

B.民主政治理念得到践行

C.革命派缺乏政治斗争经验

D.责任内阁制进一步完善

10.(2024安徽淮北一模)武昌起义后,革命党人成立沪军都督府,任命商界领袖沈缦云为财长,向上海商会总会借款300万银元之巨作为军饷,却一直未能偿还。沈缦云所经营的信诚银行捐出巨款后破产,后又组建中华银行,发行军用钞票。这说明( )

A.商人是军政府坚强后盾

B.上海地区金融运行稳健

C.财政困境影响革命进程

D.民族资本主义陷入绝境

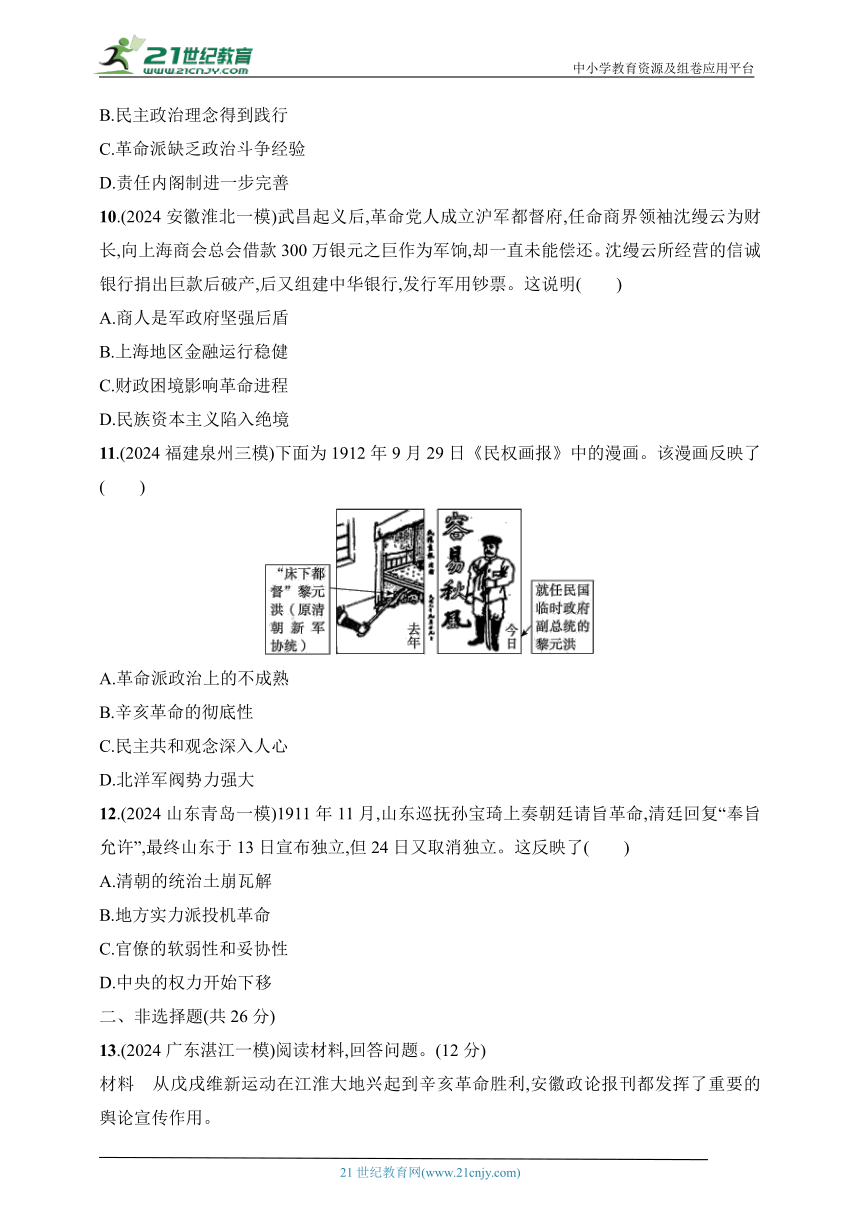

11.(2024福建泉州三模)下面为1912年9月29日《民权画报》中的漫画。该漫画反映了( )

A.革命派政治上的不成熟

B.辛亥革命的彻底性

C.民主共和观念深入人心

D.北洋军阀势力强大

12.(2024山东青岛一模)1911年11月,山东巡抚孙宝琦上奏朝廷请旨革命,清廷回复“奉旨允许”,最终山东于13日宣布独立,但24日又取消独立。这反映了( )

A.清朝的统治土崩瓦解

B.地方实力派投机革命

C.官僚的软弱性和妥协性

D.中央的权力开始下移

二、非选择题(共26分)

13.(2024广东湛江一模)阅读材料,回答问题。(12分)

材料 从戊戌维新运动在江淮大地兴起到辛亥革命胜利,安徽政论报刊都发挥了重要的舆论宣传作用。

甲午中日战争后,《皖报》以“开风气,拓见闻,联官民,达中外”为创办宗旨,大体上以发表政论、普及新学和传播新闻为主。

辛亥革命前夕,《安徽俗话报》发表了陈独秀的《亡国篇》《说国家》,矛头直指封建君主专制,“原来是一国人所公有的国,并不是皇帝一人所私有的国”。《安徽白话报》在《演说》栏目中讽刺了象征清王朝专制统治的辫子,并强烈谴责帝国主义列强侵夺中国主权的行径。

辛亥革命后,《安徽公报》主要刊载法令、法律等官方文件,如《临时大总统令》《中华民国临时约法》等。1913年出版的《均报》还树立了革命旗帜。

此后,随着袁世凯实行舆论控制,这些带有革命色彩的进步报刊纷纷停办。但是,报刊浸润宣传的民主共和观念已经深入人心,最终汇成推翻洪宪帝制的革命浪潮。

——摘编自王玉洁《辛亥革命前后安徽

政论报刊舆论宣传转向》

根据材料并结合所学知识,对甲午中日战争至辛亥革命胜利期间安徽政论报刊发展的过程及其结果进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰。)

14.(2024山西运城一模)阅读材料,回答问题。(14分)

材料 清末新政在教育和军队体制改革中产生的具有相当数量的新型人才,加上改革中得到加强的民族资产阶级,形成三股新的社会力量。清政府原来设想新政改革能够使之成为巩固王朝统治的中坚力量,但是,这三股力量却成了清政府的对立面。清政府专制政体在它拥有足够充分、集中的权威时,不仅没有很好地运用其权威力量来正确解决民族危机和内政危机,反而镇压了戊戌变法,从而使其权威的合法性大大受损,对社会各阶层的吸引力减弱。另外,清政府因为完全是被动的、犹豫再三才推行新政,所以推行新政后既不能吸收他们,也不能控制他们。正是在新政改革中催生的这三大社会力量成为埋葬清王朝的掘墓人。

——摘编自马克垚主编《世界文明史》

(1)根据材料,指出清末新政时期产生的“三股新的社会力量”,并说明其没有“成为巩固王朝统治的中坚力量”的原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简述这三股社会力量是如何成为“埋葬清王朝的掘墓人”的。(8分)

第22讲 辛亥革命

1.B 晚清以来,地方督抚掌握一定的军事权力,也就是中央权力的下移。材料中的“国家之兵,非一人所能私,一隅所能限”就是针对这一现象提出的,B项正确。材料关注的是军队的控制权,并非财政、吏治和革命问题,A、C、D三项与材料信息无关,排除。

2.B 材料中的举措实际上是在引导民众参与到政治事务中来,有利于唤醒民众的政治热情,为实行宪政打好基础,故选B项;开展国民政治运动包括全体国家公民,而非仅限于国家精英,排除A项;近代国家动乱的根源在于统治的腐朽,排除C项;参与“政治”与参与“政权”不是一个概念,排除D项。

3.C 光复会的政治纲领具有鲜明的反封建意识,光复会的暗杀行动震慑了反动统治者,鼓舞了革命斗争的士气,助推了革命浪潮的发展,故选C项;中国同盟会是第一个全国性的资产阶级政党,光复会的活动区域主要集中在华东地区,排除A项;光复会的民族主义立场带有片面性,排除B项;光复会主要针对的是清政府,排除D项。

4.B 据材料可知,在《狮子吼》中,作者宣传了资产阶级的政治理想,描绘了“民权村”的美好蓝图,鼓动人民用革命手段推翻腐朽的封建王朝,将其建设成现代化国家,故选B项,排除C项;学习西方只是作者挽救民族危亡的手段,排除A项;该作品体现了批判现实主义风格,排除D项。

5.C 材料中农民的斗争纲领借鉴了一些启蒙思想的词语,但是民众对其真正的内涵并不理解,所以,进一步宣传民主启蒙思想是非常必要的,C项正确。“农林党”并非真正的政党组织,A项错误。这些农民的反封建斗争并非为支持辛亥革命,B项错误。太平天国运动中农民是革命的主导力量,辛亥革命的主导力量是资产阶级革命派,D项错误。

6.A 结合所学可知,资政院是清政府在预备立宪的过程中设置的中央谘议机构,人员组成以立宪派为主。据材料可知,立宪派民主斗争意识增强,故选A项;当时尚未建立责任内阁,且清政府在1911年设立的责任内阁并不符合民意,排除B项;清廷的权威地位不断强化不符合史实,排除C项;材料不能说明军机大臣控制了朝廷大权,排除D项。

7.D 据材料信息可知,孙中山弃黄帝纪年,采用民国纪年,顺应了“新民国之民主主义”的要求,反映了革命党人追求民主共和的诉求,故选D项;中国近代社会主要矛盾没有改变,排除A项;材料反映的是孙中山接受了部分革命党人的主张,不能反映革命党派系斗争,排除B项;君主专制时代的终结在1912年2月12日清帝逊位后,排除C项。

8.C 从材料可以看出,英美希望中国建立稳定的中央政府,维护其在华利益,故选C项;材料显示英美列强以审慎态度看待南方革命政府,排除A项;英美报刊注重分析南北割裂的局面,看不出两国支持何种政体,排除B项;报道分析的是南北割裂局面会对英美两国造成的影响,而不是两国意图促成军阀割据局面,排除D项。

9.B 孙中山提交拟任政府部长名单,由作为立法机关的参议院通过并确认,体现了立法权对行政权的制约,是近代民主政治理念的初步践行,故选B项;名单获得通过,说明他们最终达成共识,排除A项;孙中山按照民主程序组建政府,不能表明其缺乏政治斗争经验,排除C项;1912年3月,《中华民国临时约法》确立了责任内阁制,排除D项。

10.C 据材料可知,沪军都督府借款作军饷却一直未能偿还,后又发行军用钞票,说明革命党人财政拮据,这影响辛亥革命进程,故选C项;“坚强后盾”说法错误,排除A项;材料不能说明整个上海地区的金融业运行状况,排除B项;沈缦云所经营的信诚银行破产,不代表整个民族资本主义陷入绝境,排除D项。

11.A 武昌起义胜利后,时任清朝新军协统的黎元洪出任湖北军政府都督,反映了革命党的软弱性和妥协性,是革命派政治不成熟的体现,故选A项;资产阶级对封建势力的代表委以重任,反映了革命的不彻底性,排除B项;该漫画认为黎元洪从封建主义旧官僚转变为资产阶级革命者,是对民国共和政体的讽刺,排除C项;黎元洪不属于北洋军阀,排除D项。

12.B 材料反映出孙宝琦并非真心革命,而是在观望局势,试图取得最大政治利益,故选B项;武昌起义后全国十几个省宣布独立,反映出清朝在全国的统治土崩瓦解,排除A项;材料反映的是官僚的投机性,而非软弱性和妥协性,排除C项;19世纪下半叶镇压太平天国运动中,汉族官僚地主的崛起已经显示清政府中央的权力下移,排除D项。

13.参考答案 示例

19世纪末期以来,民族危机加剧,救亡图存的呼声日益高涨,受康、梁等维新派兴办报刊、行变法的影响,安徽《皖报》秉承的开风气、拓见闻等办报宗旨,在推动19世纪末20世纪初思想启蒙方面也发挥了重要作用。随着清政府统治的腐败和民族危机的进一步加剧,中国民主革命形势日益高涨,《安徽俗话报》《安徽白话报》讽刺清政府腐朽统治,抨击君主专制,谴责帝国主义侵略暴行,对民主革命的发展、民族意识的不断觉醒起到很大推动作用。辛亥革命后,袁世凯倒行逆施,破坏民主制度。《安徽公报》等刊登《临时大总统令》《中华民国临时约法》,并加入讨袁斗争的舆论宣传中,促进了近代中国民主共和思想进一步传播和政治民主化进程。

综上所述,安徽地区政论报刊的发展适应了时代转型和民族民主革命发展的需要,加速了近代中国的社会转型。

14.参考答案 (1)三股力量:新型知识分子(留学生和新式学堂学生)、新型官兵(新军)、民族资产阶级。

原因:清政府没能解决危机,却镇压了戊戌变法;被迫推行新政,却加剧了社会矛盾。

(2)随着资本主义经济发展、新式学堂的兴办,民族资产阶级、知识分子队伍不断壮大;革命团体和政党的建立;革命党人深入新军,进行组织宣传;新军中的革命党人发动武昌起义;最终结束了君主专制制度,建立起中华民国。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第22讲 辛亥革命

一、选择题(每小题3分,共36分)

1.(2025八省联考内蒙古卷)1904年,清廷练兵处提出:“盖以兵为国家之兵,非一人所能私,一隅所能限,故将帅不得擅立主名,军队亦不得自为风气……遇有征调,无论何处兵队,均可编配成军,协力攻守,无论何军将领,均可统率节制,如法指挥。”该主张旨在( )

A.缓解清政府的财政压力

B.解决中央权力下移问题

C.整治官僚集团腐败问题

D.防范资产阶级民主革命

2.(2025江苏盐城名校联考)清末,清政府以国民程度不足为由延滞立宪,强调应从多数国民程度尚有不足而又急需立宪的现实情形出发,强调实际的政治生活如地方自治、团体生活、组织并发展政党、“国民的政治运动”以及开国会等来培育国民资格。这些主张( )

A.强调精英治国社会理念

B.对唤醒民众政治热情有益

C.认识到国家动乱的根源

D.推动了多元力量参与政权

3.(2024河南驻马店一模)1904年11月,光复会在上海成立,蔡元培任会长。光复会的政治纲领为“光复汉族,还我山河,以身许国,功成身退”;除文字宣传外,该组织成立之初颇为重视对清朝重臣的暗杀行动,鉴湖女侠秋瑾就是光复会的核心成员之一。由此可知,光复会( )

A.属于全国性政党 B.革命纲领较完善

C.助推了革命浪潮 D.具有反帝的倾向

4.(2024江西高三联考)清末,革命派陈天华撰写的小说《狮子吼》描述了明代遗民将一个海岛建成政治乐园的故事。岛上有一个“民权村”,有礼堂、医院、邮局、公园、图书馆、体育馆,还有三家工厂、一家轮船公司和许多现代化学校。这一作品( )

A.表现作者西化倾向

B.宣传民主革命思想

C.反映社会改良思想

D.体现浪漫主义风格

5.(2024福建厦门期末)辛亥革命期间,各地农村的抗租抗税活动出现了许多耐人寻味的名号。湖北张天霸组织“农林党”,宣称“佃人可以不交纳租课”;江苏孙二、孙三竖起“仁义农局”的大旗;“自由择君”一类的口号更是不胜枚举。由此可见( )

A.基层政党组织在农村出现

B.辛亥革命获得社会各阶层的支持

C.民主启蒙具有历史必要性

D.农民阶级开始成为革命主导力量

6.(2024山西太原一模)1910年,原本由资政院决议的云南盐斤加价和广西学堂限制外籍学生事件,被上谕交由行政衙门核查,军机大臣副署通过。资政院代表据理力争,要求“定枢臣责任”“速设责任内阁”。摄政王载沣批示“毋庸议”,奏稿被搁置。这表明,当时( )

A.立宪派民主斗争意识增强

B.责任内阁的建立符合民意

C.清廷的权威地位不断强化

D.军机大臣控制了朝廷大权

7.(2024安徽蚌埠三模)20世纪初,革命党人提出以黄帝纪年取代清帝的年号。武昌起义后,许多革命党人又认为“用黄帝年号,此为一时权宜计,然为永久计……则与新民国之民主主义大相剌谬”。孙中山在就任临时大总统时,即电告各省都督以民国纪年。这一变化反映了( )

A.社会主要矛盾的改变

B.革命党派系斗争激烈

C.君主专制时代的终结

D.民族民主观念的进步

8.(2024江苏南通二模)武昌起义爆发后,英美报刊均以更为务实审慎的态度向西方报道中国局势,并不多见关于“宪政”“共和”等政府形式的讨论,而是注重分析南北割裂的局面,并表达出对孙中山政府实际治理能力的担忧。这些报道反映出英美两国( )

A.支持南方革命政府

B.期望中国建立共和政体

C.注重维护在华利益

D.意图促成军阀割据局面

9.(2024山东烟台一模)1912年1月3日,孙中山向临时参议院提交临时政府部长人选名单。临时参议院认为其中宋教仁年轻气盛,锋芒毕露,章太炎标新立异,好唱反调,于是否决了该名单。孙中山将人选调整为程德全和蔡元培,名单获得通过。由此可见,当时( )

A.临时政府与国会矛盾尖锐

B.民主政治理念得到践行

C.革命派缺乏政治斗争经验

D.责任内阁制进一步完善

10.(2024安徽淮北一模)武昌起义后,革命党人成立沪军都督府,任命商界领袖沈缦云为财长,向上海商会总会借款300万银元之巨作为军饷,却一直未能偿还。沈缦云所经营的信诚银行捐出巨款后破产,后又组建中华银行,发行军用钞票。这说明( )

A.商人是军政府坚强后盾

B.上海地区金融运行稳健

C.财政困境影响革命进程

D.民族资本主义陷入绝境

11.(2024福建泉州三模)下面为1912年9月29日《民权画报》中的漫画。该漫画反映了( )

A.革命派政治上的不成熟

B.辛亥革命的彻底性

C.民主共和观念深入人心

D.北洋军阀势力强大

12.(2024山东青岛一模)1911年11月,山东巡抚孙宝琦上奏朝廷请旨革命,清廷回复“奉旨允许”,最终山东于13日宣布独立,但24日又取消独立。这反映了( )

A.清朝的统治土崩瓦解

B.地方实力派投机革命

C.官僚的软弱性和妥协性

D.中央的权力开始下移

二、非选择题(共26分)

13.(2024广东湛江一模)阅读材料,回答问题。(12分)

材料 从戊戌维新运动在江淮大地兴起到辛亥革命胜利,安徽政论报刊都发挥了重要的舆论宣传作用。

甲午中日战争后,《皖报》以“开风气,拓见闻,联官民,达中外”为创办宗旨,大体上以发表政论、普及新学和传播新闻为主。

辛亥革命前夕,《安徽俗话报》发表了陈独秀的《亡国篇》《说国家》,矛头直指封建君主专制,“原来是一国人所公有的国,并不是皇帝一人所私有的国”。《安徽白话报》在《演说》栏目中讽刺了象征清王朝专制统治的辫子,并强烈谴责帝国主义列强侵夺中国主权的行径。

辛亥革命后,《安徽公报》主要刊载法令、法律等官方文件,如《临时大总统令》《中华民国临时约法》等。1913年出版的《均报》还树立了革命旗帜。

此后,随着袁世凯实行舆论控制,这些带有革命色彩的进步报刊纷纷停办。但是,报刊浸润宣传的民主共和观念已经深入人心,最终汇成推翻洪宪帝制的革命浪潮。

——摘编自王玉洁《辛亥革命前后安徽

政论报刊舆论宣传转向》

根据材料并结合所学知识,对甲午中日战争至辛亥革命胜利期间安徽政论报刊发展的过程及其结果进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰。)

14.(2024山西运城一模)阅读材料,回答问题。(14分)

材料 清末新政在教育和军队体制改革中产生的具有相当数量的新型人才,加上改革中得到加强的民族资产阶级,形成三股新的社会力量。清政府原来设想新政改革能够使之成为巩固王朝统治的中坚力量,但是,这三股力量却成了清政府的对立面。清政府专制政体在它拥有足够充分、集中的权威时,不仅没有很好地运用其权威力量来正确解决民族危机和内政危机,反而镇压了戊戌变法,从而使其权威的合法性大大受损,对社会各阶层的吸引力减弱。另外,清政府因为完全是被动的、犹豫再三才推行新政,所以推行新政后既不能吸收他们,也不能控制他们。正是在新政改革中催生的这三大社会力量成为埋葬清王朝的掘墓人。

——摘编自马克垚主编《世界文明史》

(1)根据材料,指出清末新政时期产生的“三股新的社会力量”,并说明其没有“成为巩固王朝统治的中坚力量”的原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简述这三股社会力量是如何成为“埋葬清王朝的掘墓人”的。(8分)

第22讲 辛亥革命

1.B 晚清以来,地方督抚掌握一定的军事权力,也就是中央权力的下移。材料中的“国家之兵,非一人所能私,一隅所能限”就是针对这一现象提出的,B项正确。材料关注的是军队的控制权,并非财政、吏治和革命问题,A、C、D三项与材料信息无关,排除。

2.B 材料中的举措实际上是在引导民众参与到政治事务中来,有利于唤醒民众的政治热情,为实行宪政打好基础,故选B项;开展国民政治运动包括全体国家公民,而非仅限于国家精英,排除A项;近代国家动乱的根源在于统治的腐朽,排除C项;参与“政治”与参与“政权”不是一个概念,排除D项。

3.C 光复会的政治纲领具有鲜明的反封建意识,光复会的暗杀行动震慑了反动统治者,鼓舞了革命斗争的士气,助推了革命浪潮的发展,故选C项;中国同盟会是第一个全国性的资产阶级政党,光复会的活动区域主要集中在华东地区,排除A项;光复会的民族主义立场带有片面性,排除B项;光复会主要针对的是清政府,排除D项。

4.B 据材料可知,在《狮子吼》中,作者宣传了资产阶级的政治理想,描绘了“民权村”的美好蓝图,鼓动人民用革命手段推翻腐朽的封建王朝,将其建设成现代化国家,故选B项,排除C项;学习西方只是作者挽救民族危亡的手段,排除A项;该作品体现了批判现实主义风格,排除D项。

5.C 材料中农民的斗争纲领借鉴了一些启蒙思想的词语,但是民众对其真正的内涵并不理解,所以,进一步宣传民主启蒙思想是非常必要的,C项正确。“农林党”并非真正的政党组织,A项错误。这些农民的反封建斗争并非为支持辛亥革命,B项错误。太平天国运动中农民是革命的主导力量,辛亥革命的主导力量是资产阶级革命派,D项错误。

6.A 结合所学可知,资政院是清政府在预备立宪的过程中设置的中央谘议机构,人员组成以立宪派为主。据材料可知,立宪派民主斗争意识增强,故选A项;当时尚未建立责任内阁,且清政府在1911年设立的责任内阁并不符合民意,排除B项;清廷的权威地位不断强化不符合史实,排除C项;材料不能说明军机大臣控制了朝廷大权,排除D项。

7.D 据材料信息可知,孙中山弃黄帝纪年,采用民国纪年,顺应了“新民国之民主主义”的要求,反映了革命党人追求民主共和的诉求,故选D项;中国近代社会主要矛盾没有改变,排除A项;材料反映的是孙中山接受了部分革命党人的主张,不能反映革命党派系斗争,排除B项;君主专制时代的终结在1912年2月12日清帝逊位后,排除C项。

8.C 从材料可以看出,英美希望中国建立稳定的中央政府,维护其在华利益,故选C项;材料显示英美列强以审慎态度看待南方革命政府,排除A项;英美报刊注重分析南北割裂的局面,看不出两国支持何种政体,排除B项;报道分析的是南北割裂局面会对英美两国造成的影响,而不是两国意图促成军阀割据局面,排除D项。

9.B 孙中山提交拟任政府部长名单,由作为立法机关的参议院通过并确认,体现了立法权对行政权的制约,是近代民主政治理念的初步践行,故选B项;名单获得通过,说明他们最终达成共识,排除A项;孙中山按照民主程序组建政府,不能表明其缺乏政治斗争经验,排除C项;1912年3月,《中华民国临时约法》确立了责任内阁制,排除D项。

10.C 据材料可知,沪军都督府借款作军饷却一直未能偿还,后又发行军用钞票,说明革命党人财政拮据,这影响辛亥革命进程,故选C项;“坚强后盾”说法错误,排除A项;材料不能说明整个上海地区的金融业运行状况,排除B项;沈缦云所经营的信诚银行破产,不代表整个民族资本主义陷入绝境,排除D项。

11.A 武昌起义胜利后,时任清朝新军协统的黎元洪出任湖北军政府都督,反映了革命党的软弱性和妥协性,是革命派政治不成熟的体现,故选A项;资产阶级对封建势力的代表委以重任,反映了革命的不彻底性,排除B项;该漫画认为黎元洪从封建主义旧官僚转变为资产阶级革命者,是对民国共和政体的讽刺,排除C项;黎元洪不属于北洋军阀,排除D项。

12.B 材料反映出孙宝琦并非真心革命,而是在观望局势,试图取得最大政治利益,故选B项;武昌起义后全国十几个省宣布独立,反映出清朝在全国的统治土崩瓦解,排除A项;材料反映的是官僚的投机性,而非软弱性和妥协性,排除C项;19世纪下半叶镇压太平天国运动中,汉族官僚地主的崛起已经显示清政府中央的权力下移,排除D项。

13.参考答案 示例

19世纪末期以来,民族危机加剧,救亡图存的呼声日益高涨,受康、梁等维新派兴办报刊、行变法的影响,安徽《皖报》秉承的开风气、拓见闻等办报宗旨,在推动19世纪末20世纪初思想启蒙方面也发挥了重要作用。随着清政府统治的腐败和民族危机的进一步加剧,中国民主革命形势日益高涨,《安徽俗话报》《安徽白话报》讽刺清政府腐朽统治,抨击君主专制,谴责帝国主义侵略暴行,对民主革命的发展、民族意识的不断觉醒起到很大推动作用。辛亥革命后,袁世凯倒行逆施,破坏民主制度。《安徽公报》等刊登《临时大总统令》《中华民国临时约法》,并加入讨袁斗争的舆论宣传中,促进了近代中国民主共和思想进一步传播和政治民主化进程。

综上所述,安徽地区政论报刊的发展适应了时代转型和民族民主革命发展的需要,加速了近代中国的社会转型。

14.参考答案 (1)三股力量:新型知识分子(留学生和新式学堂学生)、新型官兵(新军)、民族资产阶级。

原因:清政府没能解决危机,却镇压了戊戌变法;被迫推行新政,却加剧了社会矛盾。

(2)随着资本主义经济发展、新式学堂的兴办,民族资产阶级、知识分子队伍不断壮大;革命团体和政党的建立;革命党人深入新军,进行组织宣传;新军中的革命党人发动武昌起义;最终结束了君主专制制度,建立起中华民国。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录