2026通史版新教材历史高考第一轮同步基础练--第28讲 中华民国时期的国家治理与文化交流(含答案)

文档属性

| 名称 | 2026通史版新教材历史高考第一轮同步基础练--第28讲 中华民国时期的国家治理与文化交流(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 316.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-21 22:35:03 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第28讲 中华民国时期的国家治理与文化交流

一、选择题(每小题3分,共36分)

1.(2024福建福州二模)下面为1912—1913年江苏各县知事的出身经历简表(单位:人)。这一现象( )

总人数 拥有科举功名者 不具有科举功名、只受过新式教育者 有清朝为官或任差经历者

185 134 46 139

A.源于科举制废除的操之过急

B.是南北势力妥协的结果

C.反映了过渡时代的社会特征

D.埋下了帝制复辟的隐患

2.(2024安徽蚌埠二模)1933年,国民政府在颁布的《公务员任用法》中明确规定:曾于民国有特殊功勋、勋劳或成绩者并致力于国民革命若干年,经证明属实,便可留任或升任简任官、荐任官和委任官,与考试及格人员同等录用。这一规定( )

A.试图实现政治与行政的分离

B.继承了孙中山的文官考试思想

C.意在强化国民党的独裁统治

D.推动了中国政治民主化的进程

3.(2024山西太原一模)1935年南京国民政府公布货币改革方案:统一货币发行,实行白银国有。1936 年中美正式签订《中美货币协定》,美国按市价收购中国7 500万盎司白银,国民政府利用这笔外汇基金稳定法币的对外汇价。由此可知,国民政府推行的法币改革( )

A.导致了中国的白银大量外流

B.扰乱了中国金融市场的稳定

C.扭转了中国对外贸易的逆差

D.有利于民族资本主义的发展

4.(2024湖南高三联考)1942年,国民党当局在国统区采取了定价征购粮食的办法。粮食的价款分三种办法支付,一是搭发粮食库券,二是搭配法币储蓄券,三是搭付关金储蓄券。这表明,抗战期间国民政府( )

A.依靠敌后根据地坚持抗战

B.借鉴苏联经济建设的经验

C.牺牲农民利益来应对困局

D.以白银国有应对民族危机

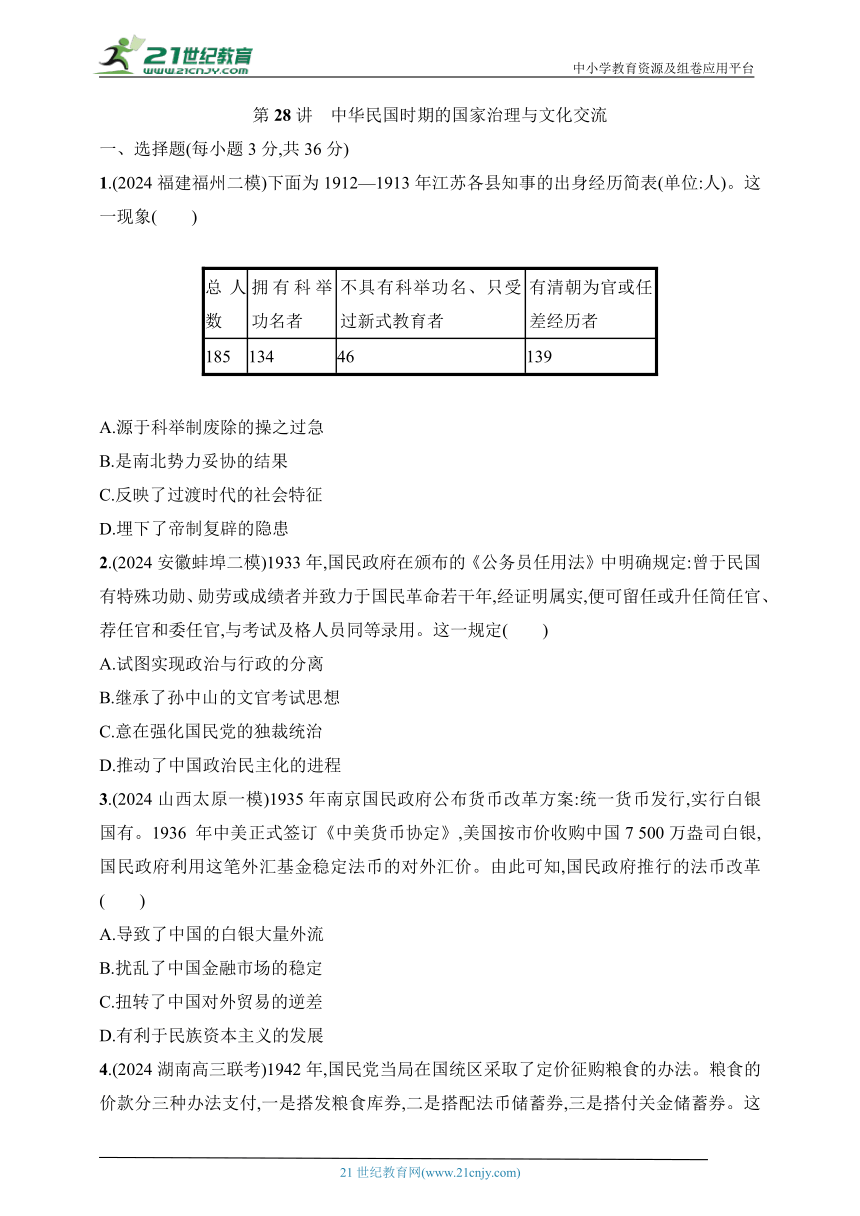

5.(2024江苏南通二模)下表是1947—1949年东北解放区地方流通券发行数额的大致统计。对下表数据解读正确的是( )

年份 发行额(单位: 万元) 比上一年的 增长率(%)

1947年 上半年 2 882 032 76

下半年 10 212 606 254

1948年 上半年 32 860 127 222

下半年 350 000 000 965

1949年 1 206 620 000 245

A.解放区的物价持续下降

B.流通券发行额的增长率上升

C.战场胜利缓解财政困难

D.东北通货膨胀问题得以解决

6.(2024江苏扬州三模)以下选项对图中信息理解最准确的是( )

中国与部分西方国家关税平均税率比较

A.中国商品出口取得一定优势

B.解决了国民政府的财政困难

C.反映出英美在华势力的消长

D.中国在关税自主上取得进展

7.(2024广东湛江二模)1919年12月,陈独秀提出:我们现在要实行民治主义……是要注意政治经济两方面,是应该在民治的坚实基础上做功夫,是应当由人民自己一小部分一小部分创造这基础。这基础是什么 就是人民直接的实际的自治与联合。这反映了陈独秀( )

A.对民主政治的思考与探索

B.主张学习苏俄革命模式

C.主张实行直接民主制

D.积极推动国共两党合作

8.(2024福建龙岩二模)民国初年,女性为争取参政权利,掀起了女权运动。在此影响下,北京、上海等大城市纷纷兴办女子学校,让女子接受教育。这说明( )

A.北洋政府重视女性教育

B.政党政治的实现增强国民参政意识

C.男女平等观念深入人心

D.自由平等思想的传播推动观念革新

9.(2024安徽阜阳一模)民国初期设计出的中山装内容寓意是:前身四个贴袋表示国之四维(礼、义、廉、耻);衣领为翻领封闭式不同于西服,表示严谨的治国;后背整块面料不破缝不做开衩,寓意是“天人合一”“大一统”。中山装的这种设计( )

A.体现中西合璧的特色

B.使中山装成为当时民众普遍服饰

C.深受传统文化的影响

D.反映民主共和观念逐渐深入人心

10.(2024福建福州二模)1930年,上海公共租界工部局“教育部”向租界内学校函发学情调查表。社会各界抨击工部局擅设“教育部”,要求收回上海租界教育权,最终国民政府教育部以“暂不置议”的批示将此事平息下来。这反映了( )

A.中外教育管理机构差异较大

B.列强掌控了中国教育行政权

C.国民政府实行对日妥协政策

D.近代中国教育的半殖民地性

11.(2024辽宁鞍山一模)下表展示的是洪堡和蔡元培两位教育家的主要教育成就及主张。对此解读正确的是( )

威廉·冯·洪堡(德国) 蔡元培(中国)

1809年秉持“研究教学合一”的精神创办柏林大学,促成大学职能的转变,将教学与研究结合在一起 1917年就任北京大学校长后,将大学定位为“囊括大典、网罗众家之学府”,很快使北京大学成为新文化运动的中心和学术研究的重镇

A.两者主张直接受益于拿破仑的国民教育思想

B.前者体现了大学逐渐世俗化与商业化的趋势

C.后者“定位”标志着中国教育开始走向近代化

D.都对大学教学宗旨及发展方向进行了正确定位

12.(2024华大新高考测评)1937年7—10月,上海市博物馆举办展览会,陈列自太平天国起的革命史料500余件。有参观者留言:“革命之花,烈士之躯,多么勇敢,多么伟大!然而我同时想到了华北,想到了东北,不禁凄凉无语。”这表明展览会的举办( )

A.赋予了反封建的政治内涵

B.激发了参观者的爱国情绪

C.推动了淞沪会战取得胜利

D.体现了中国共产党的影响

二、非选择题(共14分)

13.(2024湖南长沙一模)阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 科举制度是一种建立在小农经济基础之上,与大一统的君主专制体制相适应的国家官吏选任制度,在封建时代备受称赞。但鸦片战争后中国社会开始发生全面转型,资本主义生产方式出现,政治改革大潮涌动,科举制所代表的传统教育培养出来的人才不能适应国家和社会的需要。随着新式学堂的兴起,科举制日益遭到有识之士的抨击,“废科举,兴学堂”势在必行。1905年,延续1 000多年的科举考试被废除。

——摘编自杜怀亮《科举制度及其

废除百年后的反思》

材料二 南京国民政府时期,考试院作为主管考试的最高机关,掌握着国家机关人员的考试和铨叙。在考试的内容科目上,以1931年第一届高等考试普通行政人员考试的部分试题为例,此次高等文官考试共分为国文、民法、刑法、国际公法、行政法、中国近代政治史、经济学、财政学八个科目,除国文外,其他科目均属于现代科学知识范畴。据统计,南京国民政府时期,普通考试录取6 738人;高等考试录取4 069人;特种考试录取155 220人。但南京国民政府时期,党派性很浓厚,一切文官均需为国民党的一党私利服务。地方势力与中央政府之间存在重重矛盾,往往将中央所派遣的官员看成蒋介石集团的人事渗透而拒绝实施文官制度。

——摘编自陶继波、马卉《民国时期文官制度发展

概述——兼论其对知识分子的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析科举制度在近代被废除的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析南京国民政府时期文官制度的特征及其影响。(8分)

第28讲 中华民国时期的国家治理与文化交流

1.C 江苏各县知事中,既有传统教育的出身者,也有新式教育的经历者,反映了新旧交替的社会特征,故选C项;科举制的废除顺应了历史潮流,并非“操之过急”,排除A项;江苏各县知事的选任主要受选官制度影响,与南北势力斗争关系不大,排除B项;仅凭官员拥有科举功名出身、有清朝为官经历,不能断定他们支持帝制复辟,排除D项。

2.C 据材料可知,国民政府选官并非完全依靠考试成绩,而是将对民国的“勋劳”作为任用官员的依据,本质意图在于强化国民党的独裁统治,C项正确。材料反映的是将政治与行政挂钩,A项错误;孙中山的文官考试思想是指以考试铨定官员的资格,材料中的选官方式违背了孙中山的文官思想,排除B项;国民政府的做法是为国民党专制独裁服务,阻碍了中国政治民主化的进程,排除D项。

3.D 据材料可知,国民政府统一货币发行、白银国有、出售白银以稳定汇价,有利于国内市场的统一,推动民族资本主义的发展,故选D项;白银外流并非法币改革的结果,且国民政府意图利用这笔外汇基金稳定法币汇价,排除A项;法币改革有利于中国金融市场的稳定,排除B项;法币改革能促进中国对外贸易的发展,但扭转贸易逆差的说法过于绝对,排除C项。

4.C 据材料及所学可知,当时国统区法币贬值,通货膨胀严重,国民政府在农村的三种支付办法就是把通货膨胀转移到农民身上,这加重了农民的负担,故选C项;中国共产党依靠敌后根据地坚持抗战,而不是国民政府,排除A项;国民党定价征购粮食与苏联经济建设无关,排除B项;国民政府将白银收为国有是1935年的法币改革,排除D项。

5.C 与1948年相比,1949年东北解放区地方流通券发行额的增长率大幅下降,说明1949年1月战略决战的胜利缓解了财政困难,故选C项;流通券的增长情况和增长率不能体现物价升降问题,排除A项;流通券发行额的增长率并不是一直上升的,排除B项;仅从地方流通券发行额的增长来看,不能直接得出东北通货膨胀问题得以解决,排除D项。

6.D 20世纪二三十年代,中国的关税税率明显上升,据所学可知,1928年,国民政府发起了“改订新约”运动,在关税自主上取得进展,故选D项;关税税率的提高不能说明中国商品出口取得优势,排除A项;关税税率提升,一定程度上能缓解国民政府的财政困难,“解决了”说法太绝对,排除B项;关税税率提升,不能反映英美在华势力的消长,排除C项。

7.A 据材料可知,陈独秀认识到民众的力量,主张建立人民的民主,这反映了陈独秀对民主政治的思考与探索,故选A项;苏俄革命模式是以城市为中心的武装暴力革命,而材料反映的是和平民主的发展模式,排除B项;“人民直接的实际的自治与联合”不等同于直接民主制,排除C项;1919年,中国共产党尚未成立,国共合作无从谈起,排除D项。

8.D 据材料可知,女权运动传播了自由平等的思想,人们思想观念更新,女性获得了受教育的权利,故选D项;女子学校的建立是女权运动推动的结果,并非北洋政府主动重视女性教育,排除A项;袁世凯就任大总统后,政党政治名存实亡,排除B项;男女平等观念只在较发达的沿海城市和开明知识分子群体中得到推广,排除C项。

9.C “国之四维”“天人合一”“大一统”等观念,都是中国传统文化的重要组成部分,故选C项;中山装在形式上借鉴了一些西方的服饰设计元素,但材料主要强调其设计元素中蕴含的中国传统文化,排除A项;材料未提及中山装在当时的普及程度,排除B项;中山装的设计元素无法体现民主共和观念深入人心,排除D项。

10.D 公共租界是列强侵略中国的产物,国民政府教育部将要求收回上海租界教育权的事平息下来,反映了近代中国教育的半殖民地性,故选D项;上海公共租界工部局“教育部”是非法的,不是教育管理机构,排除A项;当时中国的教育行政权在国民政府手中,而非列强手中,排除B项;材料未明确提及是哪个国家的租界,排除C项。

11.D 洪堡将教学与研究结合在一起,推动了大学职能的转变;蔡元培则将大学定位为学术自由、兼容并包的学府,为新文化运动和学术研究提供了重要平台,故选D项;拿破仑建立“大学区”制度,与两者主张无关,排除A项;美国大学逐渐倾向于世俗化与商业化,排除B项;“开始”的说法错误,排除C项。

12.B 1937年7月,日本发动全面侵华战争,展览会展出的革命史料引起了参观者的共鸣,激发了他们对东北和华北时局的忧虑,激发了参观者的爱国情绪,故选B项;展览会的举办赋予了反侵略的政治内涵,排除A项;淞沪会战中国战败,排除C项;展览会陈列的革命史料并非都是涉及中国共产党,且当时上海在国民党统治之下,排除D项。

13.参考答案 (1)原因:近代中国社会全面转型;科举制难以适应近代社会;西学东渐(新式学堂的兴起);有识之士的推动。

(2)特征:成立专门主管机构;文官考试注重考查现代科学知识。

影响:为政府选拔了一些优秀人才;服务于国民党的一党私利;地方势力与蒋介石集团之间的斗争阻碍了文官制度的实施。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第28讲 中华民国时期的国家治理与文化交流

一、选择题(每小题3分,共36分)

1.(2024福建福州二模)下面为1912—1913年江苏各县知事的出身经历简表(单位:人)。这一现象( )

总人数 拥有科举功名者 不具有科举功名、只受过新式教育者 有清朝为官或任差经历者

185 134 46 139

A.源于科举制废除的操之过急

B.是南北势力妥协的结果

C.反映了过渡时代的社会特征

D.埋下了帝制复辟的隐患

2.(2024安徽蚌埠二模)1933年,国民政府在颁布的《公务员任用法》中明确规定:曾于民国有特殊功勋、勋劳或成绩者并致力于国民革命若干年,经证明属实,便可留任或升任简任官、荐任官和委任官,与考试及格人员同等录用。这一规定( )

A.试图实现政治与行政的分离

B.继承了孙中山的文官考试思想

C.意在强化国民党的独裁统治

D.推动了中国政治民主化的进程

3.(2024山西太原一模)1935年南京国民政府公布货币改革方案:统一货币发行,实行白银国有。1936 年中美正式签订《中美货币协定》,美国按市价收购中国7 500万盎司白银,国民政府利用这笔外汇基金稳定法币的对外汇价。由此可知,国民政府推行的法币改革( )

A.导致了中国的白银大量外流

B.扰乱了中国金融市场的稳定

C.扭转了中国对外贸易的逆差

D.有利于民族资本主义的发展

4.(2024湖南高三联考)1942年,国民党当局在国统区采取了定价征购粮食的办法。粮食的价款分三种办法支付,一是搭发粮食库券,二是搭配法币储蓄券,三是搭付关金储蓄券。这表明,抗战期间国民政府( )

A.依靠敌后根据地坚持抗战

B.借鉴苏联经济建设的经验

C.牺牲农民利益来应对困局

D.以白银国有应对民族危机

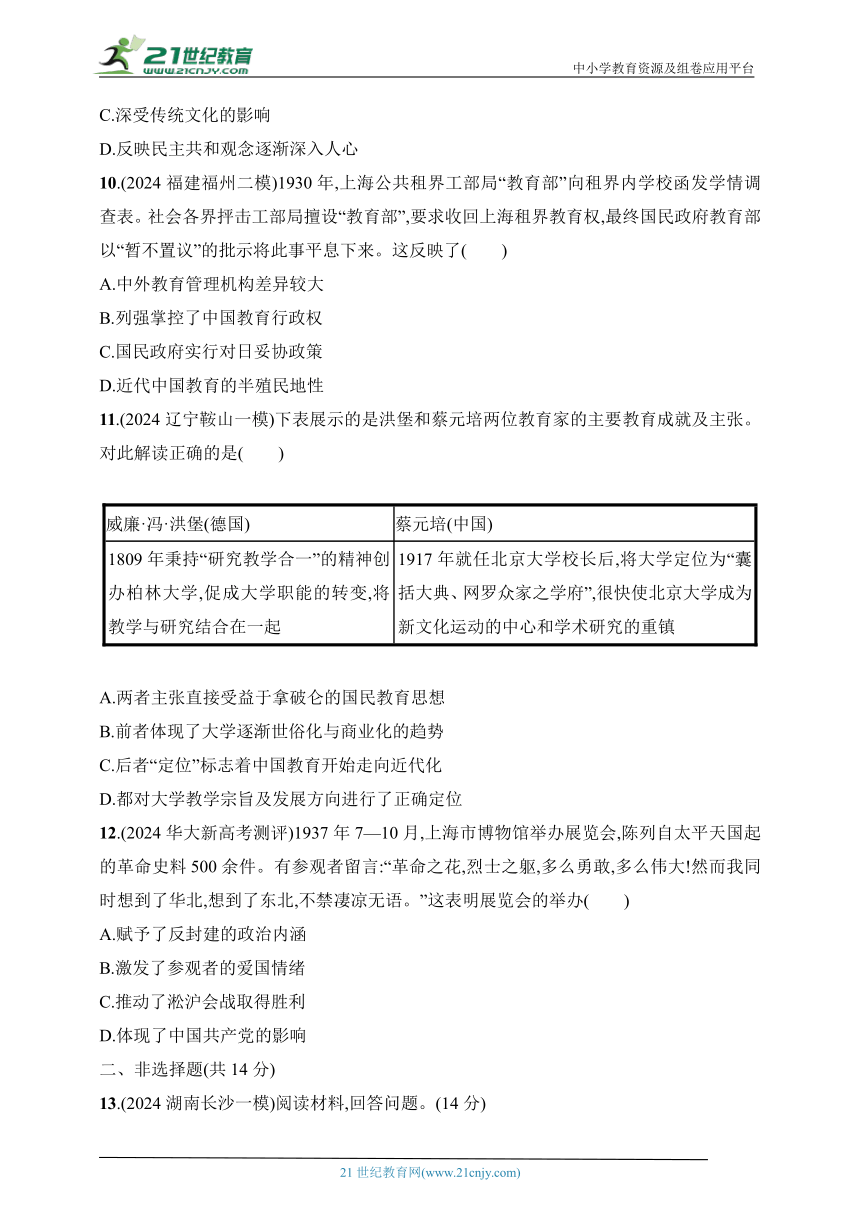

5.(2024江苏南通二模)下表是1947—1949年东北解放区地方流通券发行数额的大致统计。对下表数据解读正确的是( )

年份 发行额(单位: 万元) 比上一年的 增长率(%)

1947年 上半年 2 882 032 76

下半年 10 212 606 254

1948年 上半年 32 860 127 222

下半年 350 000 000 965

1949年 1 206 620 000 245

A.解放区的物价持续下降

B.流通券发行额的增长率上升

C.战场胜利缓解财政困难

D.东北通货膨胀问题得以解决

6.(2024江苏扬州三模)以下选项对图中信息理解最准确的是( )

中国与部分西方国家关税平均税率比较

A.中国商品出口取得一定优势

B.解决了国民政府的财政困难

C.反映出英美在华势力的消长

D.中国在关税自主上取得进展

7.(2024广东湛江二模)1919年12月,陈独秀提出:我们现在要实行民治主义……是要注意政治经济两方面,是应该在民治的坚实基础上做功夫,是应当由人民自己一小部分一小部分创造这基础。这基础是什么 就是人民直接的实际的自治与联合。这反映了陈独秀( )

A.对民主政治的思考与探索

B.主张学习苏俄革命模式

C.主张实行直接民主制

D.积极推动国共两党合作

8.(2024福建龙岩二模)民国初年,女性为争取参政权利,掀起了女权运动。在此影响下,北京、上海等大城市纷纷兴办女子学校,让女子接受教育。这说明( )

A.北洋政府重视女性教育

B.政党政治的实现增强国民参政意识

C.男女平等观念深入人心

D.自由平等思想的传播推动观念革新

9.(2024安徽阜阳一模)民国初期设计出的中山装内容寓意是:前身四个贴袋表示国之四维(礼、义、廉、耻);衣领为翻领封闭式不同于西服,表示严谨的治国;后背整块面料不破缝不做开衩,寓意是“天人合一”“大一统”。中山装的这种设计( )

A.体现中西合璧的特色

B.使中山装成为当时民众普遍服饰

C.深受传统文化的影响

D.反映民主共和观念逐渐深入人心

10.(2024福建福州二模)1930年,上海公共租界工部局“教育部”向租界内学校函发学情调查表。社会各界抨击工部局擅设“教育部”,要求收回上海租界教育权,最终国民政府教育部以“暂不置议”的批示将此事平息下来。这反映了( )

A.中外教育管理机构差异较大

B.列强掌控了中国教育行政权

C.国民政府实行对日妥协政策

D.近代中国教育的半殖民地性

11.(2024辽宁鞍山一模)下表展示的是洪堡和蔡元培两位教育家的主要教育成就及主张。对此解读正确的是( )

威廉·冯·洪堡(德国) 蔡元培(中国)

1809年秉持“研究教学合一”的精神创办柏林大学,促成大学职能的转变,将教学与研究结合在一起 1917年就任北京大学校长后,将大学定位为“囊括大典、网罗众家之学府”,很快使北京大学成为新文化运动的中心和学术研究的重镇

A.两者主张直接受益于拿破仑的国民教育思想

B.前者体现了大学逐渐世俗化与商业化的趋势

C.后者“定位”标志着中国教育开始走向近代化

D.都对大学教学宗旨及发展方向进行了正确定位

12.(2024华大新高考测评)1937年7—10月,上海市博物馆举办展览会,陈列自太平天国起的革命史料500余件。有参观者留言:“革命之花,烈士之躯,多么勇敢,多么伟大!然而我同时想到了华北,想到了东北,不禁凄凉无语。”这表明展览会的举办( )

A.赋予了反封建的政治内涵

B.激发了参观者的爱国情绪

C.推动了淞沪会战取得胜利

D.体现了中国共产党的影响

二、非选择题(共14分)

13.(2024湖南长沙一模)阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 科举制度是一种建立在小农经济基础之上,与大一统的君主专制体制相适应的国家官吏选任制度,在封建时代备受称赞。但鸦片战争后中国社会开始发生全面转型,资本主义生产方式出现,政治改革大潮涌动,科举制所代表的传统教育培养出来的人才不能适应国家和社会的需要。随着新式学堂的兴起,科举制日益遭到有识之士的抨击,“废科举,兴学堂”势在必行。1905年,延续1 000多年的科举考试被废除。

——摘编自杜怀亮《科举制度及其

废除百年后的反思》

材料二 南京国民政府时期,考试院作为主管考试的最高机关,掌握着国家机关人员的考试和铨叙。在考试的内容科目上,以1931年第一届高等考试普通行政人员考试的部分试题为例,此次高等文官考试共分为国文、民法、刑法、国际公法、行政法、中国近代政治史、经济学、财政学八个科目,除国文外,其他科目均属于现代科学知识范畴。据统计,南京国民政府时期,普通考试录取6 738人;高等考试录取4 069人;特种考试录取155 220人。但南京国民政府时期,党派性很浓厚,一切文官均需为国民党的一党私利服务。地方势力与中央政府之间存在重重矛盾,往往将中央所派遣的官员看成蒋介石集团的人事渗透而拒绝实施文官制度。

——摘编自陶继波、马卉《民国时期文官制度发展

概述——兼论其对知识分子的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析科举制度在近代被废除的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析南京国民政府时期文官制度的特征及其影响。(8分)

第28讲 中华民国时期的国家治理与文化交流

1.C 江苏各县知事中,既有传统教育的出身者,也有新式教育的经历者,反映了新旧交替的社会特征,故选C项;科举制的废除顺应了历史潮流,并非“操之过急”,排除A项;江苏各县知事的选任主要受选官制度影响,与南北势力斗争关系不大,排除B项;仅凭官员拥有科举功名出身、有清朝为官经历,不能断定他们支持帝制复辟,排除D项。

2.C 据材料可知,国民政府选官并非完全依靠考试成绩,而是将对民国的“勋劳”作为任用官员的依据,本质意图在于强化国民党的独裁统治,C项正确。材料反映的是将政治与行政挂钩,A项错误;孙中山的文官考试思想是指以考试铨定官员的资格,材料中的选官方式违背了孙中山的文官思想,排除B项;国民政府的做法是为国民党专制独裁服务,阻碍了中国政治民主化的进程,排除D项。

3.D 据材料可知,国民政府统一货币发行、白银国有、出售白银以稳定汇价,有利于国内市场的统一,推动民族资本主义的发展,故选D项;白银外流并非法币改革的结果,且国民政府意图利用这笔外汇基金稳定法币汇价,排除A项;法币改革有利于中国金融市场的稳定,排除B项;法币改革能促进中国对外贸易的发展,但扭转贸易逆差的说法过于绝对,排除C项。

4.C 据材料及所学可知,当时国统区法币贬值,通货膨胀严重,国民政府在农村的三种支付办法就是把通货膨胀转移到农民身上,这加重了农民的负担,故选C项;中国共产党依靠敌后根据地坚持抗战,而不是国民政府,排除A项;国民党定价征购粮食与苏联经济建设无关,排除B项;国民政府将白银收为国有是1935年的法币改革,排除D项。

5.C 与1948年相比,1949年东北解放区地方流通券发行额的增长率大幅下降,说明1949年1月战略决战的胜利缓解了财政困难,故选C项;流通券的增长情况和增长率不能体现物价升降问题,排除A项;流通券发行额的增长率并不是一直上升的,排除B项;仅从地方流通券发行额的增长来看,不能直接得出东北通货膨胀问题得以解决,排除D项。

6.D 20世纪二三十年代,中国的关税税率明显上升,据所学可知,1928年,国民政府发起了“改订新约”运动,在关税自主上取得进展,故选D项;关税税率的提高不能说明中国商品出口取得优势,排除A项;关税税率提升,一定程度上能缓解国民政府的财政困难,“解决了”说法太绝对,排除B项;关税税率提升,不能反映英美在华势力的消长,排除C项。

7.A 据材料可知,陈独秀认识到民众的力量,主张建立人民的民主,这反映了陈独秀对民主政治的思考与探索,故选A项;苏俄革命模式是以城市为中心的武装暴力革命,而材料反映的是和平民主的发展模式,排除B项;“人民直接的实际的自治与联合”不等同于直接民主制,排除C项;1919年,中国共产党尚未成立,国共合作无从谈起,排除D项。

8.D 据材料可知,女权运动传播了自由平等的思想,人们思想观念更新,女性获得了受教育的权利,故选D项;女子学校的建立是女权运动推动的结果,并非北洋政府主动重视女性教育,排除A项;袁世凯就任大总统后,政党政治名存实亡,排除B项;男女平等观念只在较发达的沿海城市和开明知识分子群体中得到推广,排除C项。

9.C “国之四维”“天人合一”“大一统”等观念,都是中国传统文化的重要组成部分,故选C项;中山装在形式上借鉴了一些西方的服饰设计元素,但材料主要强调其设计元素中蕴含的中国传统文化,排除A项;材料未提及中山装在当时的普及程度,排除B项;中山装的设计元素无法体现民主共和观念深入人心,排除D项。

10.D 公共租界是列强侵略中国的产物,国民政府教育部将要求收回上海租界教育权的事平息下来,反映了近代中国教育的半殖民地性,故选D项;上海公共租界工部局“教育部”是非法的,不是教育管理机构,排除A项;当时中国的教育行政权在国民政府手中,而非列强手中,排除B项;材料未明确提及是哪个国家的租界,排除C项。

11.D 洪堡将教学与研究结合在一起,推动了大学职能的转变;蔡元培则将大学定位为学术自由、兼容并包的学府,为新文化运动和学术研究提供了重要平台,故选D项;拿破仑建立“大学区”制度,与两者主张无关,排除A项;美国大学逐渐倾向于世俗化与商业化,排除B项;“开始”的说法错误,排除C项。

12.B 1937年7月,日本发动全面侵华战争,展览会展出的革命史料引起了参观者的共鸣,激发了他们对东北和华北时局的忧虑,激发了参观者的爱国情绪,故选B项;展览会的举办赋予了反侵略的政治内涵,排除A项;淞沪会战中国战败,排除C项;展览会陈列的革命史料并非都是涉及中国共产党,且当时上海在国民党统治之下,排除D项。

13.参考答案 (1)原因:近代中国社会全面转型;科举制难以适应近代社会;西学东渐(新式学堂的兴起);有识之士的推动。

(2)特征:成立专门主管机构;文官考试注重考查现代科学知识。

影响:为政府选拔了一些优秀人才;服务于国民党的一党私利;地方势力与蒋介石集团之间的斗争阻碍了文官制度的实施。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录