2026通史版新教材历史高考第一轮同步基础练--第29讲 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡(含答案)

文档属性

| 名称 | 2026通史版新教材历史高考第一轮同步基础练--第29讲 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 309.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-21 22:35:37 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第29讲 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

一、选择题(每小题3分,共36分)

1.(2024安徽名校联考)1949年制定《中国人民政治协商会议共同纲领》时,有民主人士提出,为什么在纲领中没有把更长远的目标定进去。周总理说:“这个前途是肯定的,是毫无疑问的……现在暂时不写出来,不是否定它,而是更加郑重地看待它。而且这个纲领中,经济的部分里面,已经规定要在实际上保证向这一前途走去。”“长远的目标”指的是( )

A.全面恢复国民经济 B.巩固新生政权

C.保障人民当家作主 D.建立社会主义制度

2.(2024江西九江三模)它结束了军阀割据、战乱频仍、匪患不断的历史,国家基本统一,民族团结,社会政治局面趋向稳定,为实现中华民族的伟大复兴创造了政治前提。“它”是指( )

A.抗日战争胜利 B.新中国的成立

C.抗美援朝胜利 D.西藏和平解放

3.(2024河北保定一模)1949年,中共中央发出了《关于接收官僚资本企业的指示》,该指示突出强调了要区别对待官僚经济机构和政治机构。对于政治机构不能加以利用,必须建立新的机构;对于经济机构总的原则是“原封不动”,实行“原职、原薪、原制度”的政策,先实行监督生产,然后通过民主改革和生产改革改造其生产关系。这一指示( )

A.着眼于物价的根本稳定

B.与计划经济体制确立相适应

C.迎合了三大改造的需要

D.蕴含党对国家建设的理性思考

4.(2025八省联考内蒙古卷)1950年1月3日,《人民日报》刊文:“东北的大米第一次运到上海……上海市民尝到了自己的东北米。华北的煤从来没有坐过火车,这次……源源的运到上海。华北、西北、华中的棉花,在青黄不接的季候……大量运到上海。”该描述反映出( )

A.人民政府具有强大的组织动员能力

B.国民经济恢复工作完成

C.中华人民共和国实现了国家财政经济的统一

D.社会主义经济制度建立

5.(2024东北三省四市二模)中国人民志愿军入朝后,在中国共产党和人民政府的领导下,抗美援朝运动在全国范围内轰轰烈烈地开展起来,亿万人民用努力生产、增产节约、捐献飞机大炮、制订爱国公约、拥军优属等实际行动,支援中国人民志愿军。抗美援朝运动( )

A.改变了我国工业落后面貌

B.促进了国内经济建设恢复

C.提高了新中国的国际地位

D.冲击了美苏两极对峙格局

6.(2025八省联考河南卷)1950年12月,《劳动报》刊文称:假定100万上海职工每人每月都存入4元(已折算为新人民币),1个月就可吸储400万元。这笔钱如果用于购买棉花,可供450万纱锭生产一天;如果用于铁路建设,每月可造100公里。该文刊发的目的是( )

A.践行过渡时期总路线

B.动员民众支援国家建设

C.配合开展工商业改造

D.平抑物价维护市场稳定

7.(2024北京西城期末)下表摘引自某史学著作的目录节选。根据所学判断,表格中的空白处应该是( )

第一部分 新中国对外关系的缘起与发展1949—1956

第二节 与苏联结盟

第四节 抗美援朝

第五节 援越抗法与参加日内瓦会议

第六节

第七节 参加亚非会议

A.签订“中日民四条约”

B.提出和平共处五项原则

C.打破中美关系僵局

D.改革完善全球治理体系

8.(2024山东临沂一模)在赴印尼出席万隆会议之前,中国代表团制定了“在妥协中坚持原则,在和解中达到目的”的战略总方针,中国要尽可能地强调作为亚非国家的身份,从而避免陷入意识形态和社会制度争论的陷阱。这一战略( )

A.体现了“一边倒”的外交思想

B.实现了亚非国家团结合作

C.遏制了帝国主义的战争图谋

D.提升了新中国的国际声誉

9.(2024河北张家口三模)1954年,中共中央政治局通过决议指出:中央责成马列学院设立新闻班,负责训练现有省(市)委机关报的总编辑、副总编辑、编委委员……及条件与此相当的新华通讯社的、广播电台的和出版机关的党员干部。该决议( )

A.落实了“双百”方针

B.践行了“一边倒”外交政策

C.适应了国家建设需要

D.促进了国民教育体系的完善

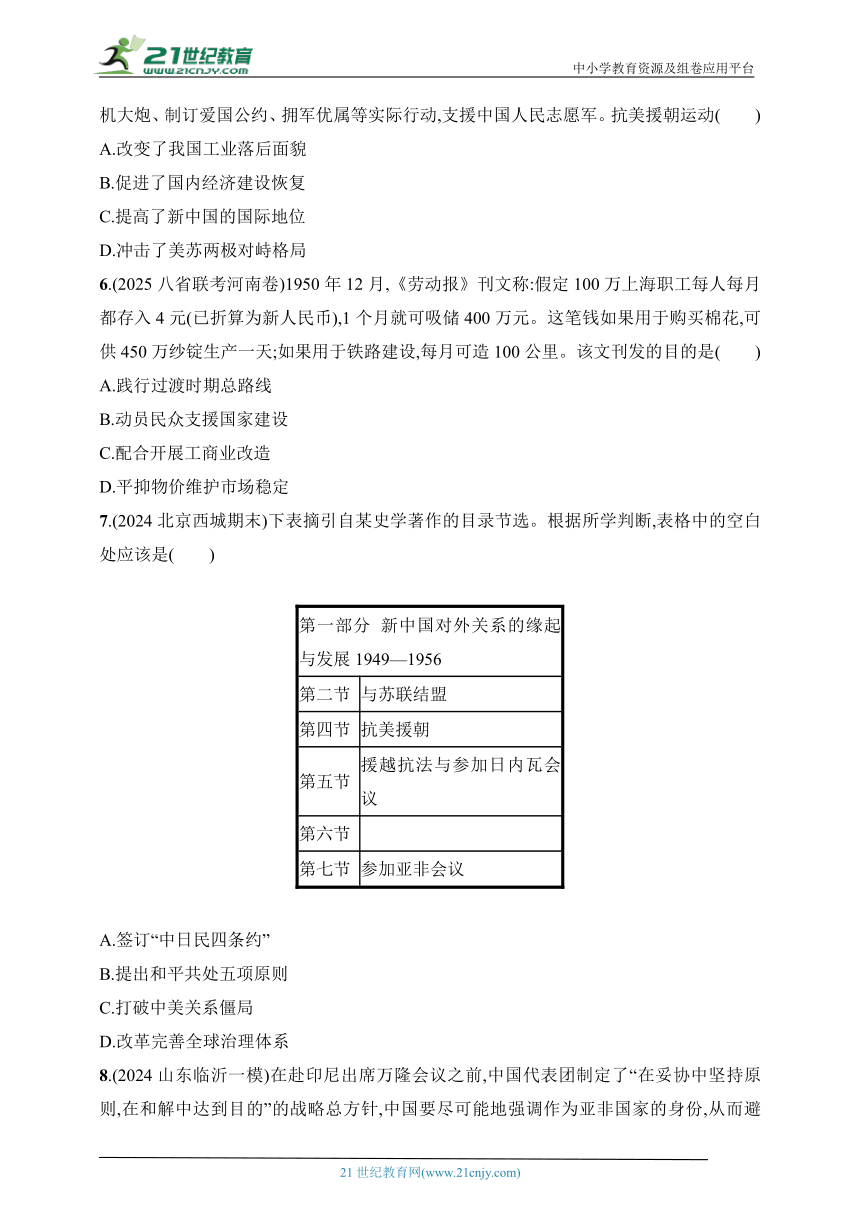

10.(2024天津河西二模)下图为1951—1954年南阳县商品流转额比重变化情况。据此可知,这一变化( )

A.表明国民经济全面恢复

B.体现对商业的社会主义改造

C.说明国家财政经济统一

D.反映向社会主义过渡的倾向

11.(2024湖南长沙一模)1953年2月,中共中央指出:要使国家得到比现在多得多的商品粮及其他工业原料,同时也能提高农民的购买力,使国家的工业品得到广大的销场,就必须提倡“组织起来”。这种认识在实践中体现为( )

A.提出第一个五年计划

B.实行农业生产关系改造

C.加快重工业发展速度

D.建立城乡市场交换关系

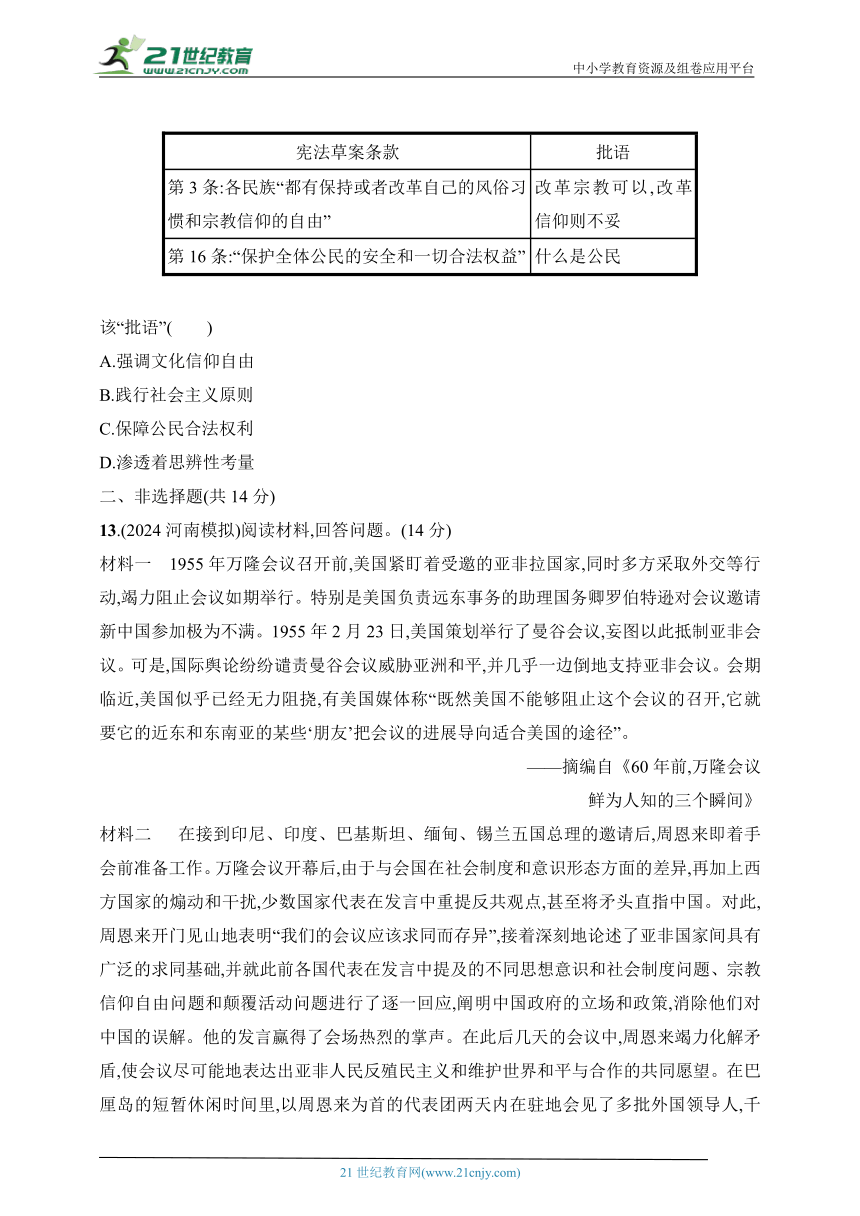

12.(2024福建宁德三模)下表为1954年初毛泽东对《中华人民共和国宪法(草案)》的个别条款作出的批语。

宪法草案条款 批语

第3条:各民族“都有保持或者改革自己的风俗习惯和宗教信仰的自由” 改革宗教可以,改革信仰则不妥

第16条:“保护全体公民的安全和一切合法权益” 什么是公民

该“批语”( )

A.强调文化信仰自由

B.践行社会主义原则

C.保障公民合法权利

D.渗透着思辨性考量

二、非选择题(共14分)

13.(2024河南模拟)阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 1955年万隆会议召开前,美国紧盯着受邀的亚非拉国家,同时多方采取外交等行动,竭力阻止会议如期举行。特别是美国负责远东事务的助理国务卿罗伯特逊对会议邀请新中国参加极为不满。1955年2月23日,美国策划举行了曼谷会议,妄图以此抵制亚非会议。可是,国际舆论纷纷谴责曼谷会议威胁亚洲和平,并几乎一边倒地支持亚非会议。会期临近,美国似乎已经无力阻挠,有美国媒体称“既然美国不能够阻止这个会议的召开,它就要它的近东和东南亚的某些‘朋友’把会议的进展导向适合美国的途径”。

——摘编自《60年前,万隆会议

鲜为人知的三个瞬间》

材料二 在接到印尼、印度、巴基斯坦、缅甸、锡兰五国总理的邀请后,周恩来即着手会前准备工作。万隆会议开幕后,由于与会国在社会制度和意识形态方面的差异,再加上西方国家的煽动和干扰,少数国家代表在发言中重提反共观点,甚至将矛头直指中国。对此,周恩来开门见山地表明“我们的会议应该求同而存异”,接着深刻地论述了亚非国家间具有广泛的求同基础,并就此前各国代表在发言中提及的不同思想意识和社会制度问题、宗教信仰自由问题和颠覆活动问题进行了逐一回应,阐明中国政府的立场和政策,消除他们对中国的误解。他的发言赢得了会场热烈的掌声。在此后几天的会议中,周恩来竭力化解矛盾,使会议尽可能地表达出亚非人民反殖民主义和维护世界和平与合作的共同愿望。在巴厘岛的短暂休闲时间里,以周恩来为首的代表团两天内在驻地会见了多批外国领导人,千方百计用好在印尼的每一点时间和各国多打交道,为新中国争取更多一点的外交空间。

——摘编自杨慧《周恩来在万隆会议上力挽狂澜》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括美国干涉1955年万隆会议的举措。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳中国对1955年万隆会议采取的措施并简析其原因。(6分)

(3)根据材料并结合所学知识,简要评价在对待亚非新兴国家问题上中国不同于美国的态度。(4分)

第29讲 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

1.D 《中国人民政治协商会议共同纲领》明确提出以公私兼顾、劳资两利、城乡互助、内外交流的政策,达到发展生产、繁荣经济的目的,即要保证公有制的发展,这为此后建立社会主义制度提供基础,故选D项;全面恢复国民经济和巩固新生政权是短期目标,排除A、B两项;新中国成立后就实现了人民当家作主,这是既定事实,而非长远目标,排除C项。

2.B 中华人民共和国的成立,结束了军阀割据、战乱频仍、匪患不断的历史,实现了国家的基本统一和民族团结,为中华民族的伟大复兴创造了政治前提,故选B项;抗日战争胜利没有实现国家统一,排除A项;1953年抗美援朝胜利,1951年西藏和平解放,都发生在新中国成立以后,排除C、D两项。

3.D 党在没收官僚资本过程中区别对待官僚经济机构和政治机构,有利于社会秩序的稳定和生产的恢复发展,蕴含了党对国家建设的理性思考,故选D项;为了从根本上稳定物价,政务院通过采取统一全国财政收支管理、物资管理、现金管理等措施,排除A项;1949年尚未确立计划经济体制,排除B项;1953—1956年,国家实行三大改造,排除C项。

4.A 由材料可知,中华人民共和国刚刚成立,能够将东北大米、华北煤炭、各地的棉花等物资大量运到上海,体现了人民政府具有强大的组织动员能力,A项正确;国民经济恢复工作是在 1952 年底完成的,B项错误;材料的主旨是物资调动,没有统一财政的信息,C项错误。社会主义经济制度初步建立是1956年,D项错误。

5.B 1950年,中国志愿军入朝后,亿万人民“努力生产、增产节约”,有利于遭受严重破坏的国民经济得到恢复,故选B项;“一五”计划提前完成,我国开始改变工业落后的面貌,排除A项;C、D两项与材料内容不符,排除。

6.B 1950年处于中华人民共和国成立初期,文章认为上海职工可以采取存款的方式支援国家经济建设,B项正确;过渡时期总路线是1953年提出的,A项错误;工商业改造发生于1953—1956年,C项错误;材料中的存款是用于国家建设,而非平抑物价,D项错误。

7.B 1953年底,周恩来在接见印度代表团时第一次提出和平共处五项原则,1954年6月,在日内瓦会议休会期间,正式倡议将和平共处五项原则作为国际关系的准则,故选B项;“中日民四条约”是1915年袁世凯与日本签订的,排除A项;20世纪70年代,中美关系僵局被打破,排除C项;中共十八大以后,中国积极促进全球治理体系改革与完善,排除D项。

8.D 据材料“在妥协中坚持原则,在和解中达到目的”可知,中国代表团在万隆会议提出“求同存异”方针,提升了新中国的国际声誉,故选D项;“一边倒”强调社会制度和意识形态的差异,与材料不符,排除A项;万隆会议为开展同亚非国家的友好合作创造了条件,“实现了”夸大其作用,排除B项;万隆会议是亚非国家召开的会议,排除C项。

9.C 中央责成马列学院设立新闻班,对传媒工作人员及党员干部等进行培训,提高其业务能力和政治水平,适应了国家建设对传媒人才的需要,故选C项;“双百”方针提出于1956年,排除A项;培养传媒人员及党员干部与“一边倒”外交方针无关,排除B项;材料只针对“新闻班”,无法判断整体“国民教育”的发展情况,排除D项。

10.D 1951—1954年,南阳县供销社经济和国营经济比重不断提高,而私商经济比重下降较快,该变化反映了向社会主义过渡的倾向,故选D项;国民经济全面恢复是在1952年底,排除A项;商业的社会主义改造实质是生产资料私有制转变为公有制,与“比重”无关,排除B项;为从根本上稳定物价,国家统一了全国财政经济,C项与材料内容无关,排除。

11.B 据材料可知,为了解决工业化建设过程中存在的资金、原料和市场问题,国家对农业进行生产关系的改造,建立农业生产合作社,故选B项;1953年提出第一个五年计划,目的是把我国从落后的农业国变为先进的工业国,排除A项;材料与发展重工业无关,排除C项;城乡市场交换关系是指城市和农村之间的商品流通等关系,与材料无关,排除D项。

12.D 毛泽东对宪法草案条款的批语反映了他对于某些条款的深思熟虑和对相关问题的考量,这些批语不仅仅是简单的肯定或否定,而是渗透着思辨性考量,故选D项;“强调文化信仰自由”主要体现第3条的信息,排除A项;1954年还未建成社会主义,故该“批语”未践行社会主义原则,排除B项;该“批语”未体现“保障公民合法权利”,排除C项。

13.参考答案 (1)举措:竭力阻挠会议的召开;美国施压阻止中国参加亚非会议;妄图抵制亚非会议;利用亚非国家的亲美势力操控和破坏会议;会上意图挑起亚非国家分歧。

(2)措施:会前进行积极准备;提出“求同存异”的方针,化解与会国家的矛盾;努力拨正会议的发展方向;尽力促成与会国达成共识;积极拓展外交空间。

原因:以美国为首的西方国家对新中国的敌对和封锁;新中国需要提升国际影响力,营造良好的外部环境。

(3)简要评价:中国积极推动亚非国家团结与合作;兼顾亚非国家利益,淡化意识形态,这有利于和平共处;维护新兴国家的独立,这有利于各国经济的发展,打击霸权政策。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第29讲 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

一、选择题(每小题3分,共36分)

1.(2024安徽名校联考)1949年制定《中国人民政治协商会议共同纲领》时,有民主人士提出,为什么在纲领中没有把更长远的目标定进去。周总理说:“这个前途是肯定的,是毫无疑问的……现在暂时不写出来,不是否定它,而是更加郑重地看待它。而且这个纲领中,经济的部分里面,已经规定要在实际上保证向这一前途走去。”“长远的目标”指的是( )

A.全面恢复国民经济 B.巩固新生政权

C.保障人民当家作主 D.建立社会主义制度

2.(2024江西九江三模)它结束了军阀割据、战乱频仍、匪患不断的历史,国家基本统一,民族团结,社会政治局面趋向稳定,为实现中华民族的伟大复兴创造了政治前提。“它”是指( )

A.抗日战争胜利 B.新中国的成立

C.抗美援朝胜利 D.西藏和平解放

3.(2024河北保定一模)1949年,中共中央发出了《关于接收官僚资本企业的指示》,该指示突出强调了要区别对待官僚经济机构和政治机构。对于政治机构不能加以利用,必须建立新的机构;对于经济机构总的原则是“原封不动”,实行“原职、原薪、原制度”的政策,先实行监督生产,然后通过民主改革和生产改革改造其生产关系。这一指示( )

A.着眼于物价的根本稳定

B.与计划经济体制确立相适应

C.迎合了三大改造的需要

D.蕴含党对国家建设的理性思考

4.(2025八省联考内蒙古卷)1950年1月3日,《人民日报》刊文:“东北的大米第一次运到上海……上海市民尝到了自己的东北米。华北的煤从来没有坐过火车,这次……源源的运到上海。华北、西北、华中的棉花,在青黄不接的季候……大量运到上海。”该描述反映出( )

A.人民政府具有强大的组织动员能力

B.国民经济恢复工作完成

C.中华人民共和国实现了国家财政经济的统一

D.社会主义经济制度建立

5.(2024东北三省四市二模)中国人民志愿军入朝后,在中国共产党和人民政府的领导下,抗美援朝运动在全国范围内轰轰烈烈地开展起来,亿万人民用努力生产、增产节约、捐献飞机大炮、制订爱国公约、拥军优属等实际行动,支援中国人民志愿军。抗美援朝运动( )

A.改变了我国工业落后面貌

B.促进了国内经济建设恢复

C.提高了新中国的国际地位

D.冲击了美苏两极对峙格局

6.(2025八省联考河南卷)1950年12月,《劳动报》刊文称:假定100万上海职工每人每月都存入4元(已折算为新人民币),1个月就可吸储400万元。这笔钱如果用于购买棉花,可供450万纱锭生产一天;如果用于铁路建设,每月可造100公里。该文刊发的目的是( )

A.践行过渡时期总路线

B.动员民众支援国家建设

C.配合开展工商业改造

D.平抑物价维护市场稳定

7.(2024北京西城期末)下表摘引自某史学著作的目录节选。根据所学判断,表格中的空白处应该是( )

第一部分 新中国对外关系的缘起与发展1949—1956

第二节 与苏联结盟

第四节 抗美援朝

第五节 援越抗法与参加日内瓦会议

第六节

第七节 参加亚非会议

A.签订“中日民四条约”

B.提出和平共处五项原则

C.打破中美关系僵局

D.改革完善全球治理体系

8.(2024山东临沂一模)在赴印尼出席万隆会议之前,中国代表团制定了“在妥协中坚持原则,在和解中达到目的”的战略总方针,中国要尽可能地强调作为亚非国家的身份,从而避免陷入意识形态和社会制度争论的陷阱。这一战略( )

A.体现了“一边倒”的外交思想

B.实现了亚非国家团结合作

C.遏制了帝国主义的战争图谋

D.提升了新中国的国际声誉

9.(2024河北张家口三模)1954年,中共中央政治局通过决议指出:中央责成马列学院设立新闻班,负责训练现有省(市)委机关报的总编辑、副总编辑、编委委员……及条件与此相当的新华通讯社的、广播电台的和出版机关的党员干部。该决议( )

A.落实了“双百”方针

B.践行了“一边倒”外交政策

C.适应了国家建设需要

D.促进了国民教育体系的完善

10.(2024天津河西二模)下图为1951—1954年南阳县商品流转额比重变化情况。据此可知,这一变化( )

A.表明国民经济全面恢复

B.体现对商业的社会主义改造

C.说明国家财政经济统一

D.反映向社会主义过渡的倾向

11.(2024湖南长沙一模)1953年2月,中共中央指出:要使国家得到比现在多得多的商品粮及其他工业原料,同时也能提高农民的购买力,使国家的工业品得到广大的销场,就必须提倡“组织起来”。这种认识在实践中体现为( )

A.提出第一个五年计划

B.实行农业生产关系改造

C.加快重工业发展速度

D.建立城乡市场交换关系

12.(2024福建宁德三模)下表为1954年初毛泽东对《中华人民共和国宪法(草案)》的个别条款作出的批语。

宪法草案条款 批语

第3条:各民族“都有保持或者改革自己的风俗习惯和宗教信仰的自由” 改革宗教可以,改革信仰则不妥

第16条:“保护全体公民的安全和一切合法权益” 什么是公民

该“批语”( )

A.强调文化信仰自由

B.践行社会主义原则

C.保障公民合法权利

D.渗透着思辨性考量

二、非选择题(共14分)

13.(2024河南模拟)阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 1955年万隆会议召开前,美国紧盯着受邀的亚非拉国家,同时多方采取外交等行动,竭力阻止会议如期举行。特别是美国负责远东事务的助理国务卿罗伯特逊对会议邀请新中国参加极为不满。1955年2月23日,美国策划举行了曼谷会议,妄图以此抵制亚非会议。可是,国际舆论纷纷谴责曼谷会议威胁亚洲和平,并几乎一边倒地支持亚非会议。会期临近,美国似乎已经无力阻挠,有美国媒体称“既然美国不能够阻止这个会议的召开,它就要它的近东和东南亚的某些‘朋友’把会议的进展导向适合美国的途径”。

——摘编自《60年前,万隆会议

鲜为人知的三个瞬间》

材料二 在接到印尼、印度、巴基斯坦、缅甸、锡兰五国总理的邀请后,周恩来即着手会前准备工作。万隆会议开幕后,由于与会国在社会制度和意识形态方面的差异,再加上西方国家的煽动和干扰,少数国家代表在发言中重提反共观点,甚至将矛头直指中国。对此,周恩来开门见山地表明“我们的会议应该求同而存异”,接着深刻地论述了亚非国家间具有广泛的求同基础,并就此前各国代表在发言中提及的不同思想意识和社会制度问题、宗教信仰自由问题和颠覆活动问题进行了逐一回应,阐明中国政府的立场和政策,消除他们对中国的误解。他的发言赢得了会场热烈的掌声。在此后几天的会议中,周恩来竭力化解矛盾,使会议尽可能地表达出亚非人民反殖民主义和维护世界和平与合作的共同愿望。在巴厘岛的短暂休闲时间里,以周恩来为首的代表团两天内在驻地会见了多批外国领导人,千方百计用好在印尼的每一点时间和各国多打交道,为新中国争取更多一点的外交空间。

——摘编自杨慧《周恩来在万隆会议上力挽狂澜》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括美国干涉1955年万隆会议的举措。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳中国对1955年万隆会议采取的措施并简析其原因。(6分)

(3)根据材料并结合所学知识,简要评价在对待亚非新兴国家问题上中国不同于美国的态度。(4分)

第29讲 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

1.D 《中国人民政治协商会议共同纲领》明确提出以公私兼顾、劳资两利、城乡互助、内外交流的政策,达到发展生产、繁荣经济的目的,即要保证公有制的发展,这为此后建立社会主义制度提供基础,故选D项;全面恢复国民经济和巩固新生政权是短期目标,排除A、B两项;新中国成立后就实现了人民当家作主,这是既定事实,而非长远目标,排除C项。

2.B 中华人民共和国的成立,结束了军阀割据、战乱频仍、匪患不断的历史,实现了国家的基本统一和民族团结,为中华民族的伟大复兴创造了政治前提,故选B项;抗日战争胜利没有实现国家统一,排除A项;1953年抗美援朝胜利,1951年西藏和平解放,都发生在新中国成立以后,排除C、D两项。

3.D 党在没收官僚资本过程中区别对待官僚经济机构和政治机构,有利于社会秩序的稳定和生产的恢复发展,蕴含了党对国家建设的理性思考,故选D项;为了从根本上稳定物价,政务院通过采取统一全国财政收支管理、物资管理、现金管理等措施,排除A项;1949年尚未确立计划经济体制,排除B项;1953—1956年,国家实行三大改造,排除C项。

4.A 由材料可知,中华人民共和国刚刚成立,能够将东北大米、华北煤炭、各地的棉花等物资大量运到上海,体现了人民政府具有强大的组织动员能力,A项正确;国民经济恢复工作是在 1952 年底完成的,B项错误;材料的主旨是物资调动,没有统一财政的信息,C项错误。社会主义经济制度初步建立是1956年,D项错误。

5.B 1950年,中国志愿军入朝后,亿万人民“努力生产、增产节约”,有利于遭受严重破坏的国民经济得到恢复,故选B项;“一五”计划提前完成,我国开始改变工业落后的面貌,排除A项;C、D两项与材料内容不符,排除。

6.B 1950年处于中华人民共和国成立初期,文章认为上海职工可以采取存款的方式支援国家经济建设,B项正确;过渡时期总路线是1953年提出的,A项错误;工商业改造发生于1953—1956年,C项错误;材料中的存款是用于国家建设,而非平抑物价,D项错误。

7.B 1953年底,周恩来在接见印度代表团时第一次提出和平共处五项原则,1954年6月,在日内瓦会议休会期间,正式倡议将和平共处五项原则作为国际关系的准则,故选B项;“中日民四条约”是1915年袁世凯与日本签订的,排除A项;20世纪70年代,中美关系僵局被打破,排除C项;中共十八大以后,中国积极促进全球治理体系改革与完善,排除D项。

8.D 据材料“在妥协中坚持原则,在和解中达到目的”可知,中国代表团在万隆会议提出“求同存异”方针,提升了新中国的国际声誉,故选D项;“一边倒”强调社会制度和意识形态的差异,与材料不符,排除A项;万隆会议为开展同亚非国家的友好合作创造了条件,“实现了”夸大其作用,排除B项;万隆会议是亚非国家召开的会议,排除C项。

9.C 中央责成马列学院设立新闻班,对传媒工作人员及党员干部等进行培训,提高其业务能力和政治水平,适应了国家建设对传媒人才的需要,故选C项;“双百”方针提出于1956年,排除A项;培养传媒人员及党员干部与“一边倒”外交方针无关,排除B项;材料只针对“新闻班”,无法判断整体“国民教育”的发展情况,排除D项。

10.D 1951—1954年,南阳县供销社经济和国营经济比重不断提高,而私商经济比重下降较快,该变化反映了向社会主义过渡的倾向,故选D项;国民经济全面恢复是在1952年底,排除A项;商业的社会主义改造实质是生产资料私有制转变为公有制,与“比重”无关,排除B项;为从根本上稳定物价,国家统一了全国财政经济,C项与材料内容无关,排除。

11.B 据材料可知,为了解决工业化建设过程中存在的资金、原料和市场问题,国家对农业进行生产关系的改造,建立农业生产合作社,故选B项;1953年提出第一个五年计划,目的是把我国从落后的农业国变为先进的工业国,排除A项;材料与发展重工业无关,排除C项;城乡市场交换关系是指城市和农村之间的商品流通等关系,与材料无关,排除D项。

12.D 毛泽东对宪法草案条款的批语反映了他对于某些条款的深思熟虑和对相关问题的考量,这些批语不仅仅是简单的肯定或否定,而是渗透着思辨性考量,故选D项;“强调文化信仰自由”主要体现第3条的信息,排除A项;1954年还未建成社会主义,故该“批语”未践行社会主义原则,排除B项;该“批语”未体现“保障公民合法权利”,排除C项。

13.参考答案 (1)举措:竭力阻挠会议的召开;美国施压阻止中国参加亚非会议;妄图抵制亚非会议;利用亚非国家的亲美势力操控和破坏会议;会上意图挑起亚非国家分歧。

(2)措施:会前进行积极准备;提出“求同存异”的方针,化解与会国家的矛盾;努力拨正会议的发展方向;尽力促成与会国达成共识;积极拓展外交空间。

原因:以美国为首的西方国家对新中国的敌对和封锁;新中国需要提升国际影响力,营造良好的外部环境。

(3)简要评价:中国积极推动亚非国家团结与合作;兼顾亚非国家利益,淡化意识形态,这有利于和平共处;维护新兴国家的独立,这有利于各国经济的发展,打击霸权政策。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录