2026通史版新教材历史高考第一轮同步基础练--第47讲 第二次世界大战与战后国际秩序的形成(含答案)

文档属性

| 名称 | 2026通史版新教材历史高考第一轮同步基础练--第47讲 第二次世界大战与战后国际秩序的形成(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 323.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-21 22:57:39 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第47讲 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

一、选择题(每小题3分,共36分)

1.(2024重庆二模)第一次世界大战后,在英国,茶叶搭上“购买英国货”的便车,获得了帝国市场委员会、保守派理论家、政治家、新闻记者的支持,保守派女性对其尤为支持,将消费英国茶叶视为一种帝国责任。在美国,高水平消费主义逐渐被视为正义与权力的一个决定性特征。这一现象( )

A.说明了国际贸易全球化加强

B.彰显欧美女性政治地位的提高

C.表明战后贸易保护主义抬头

D.反映了经济上的民族主义理念

2.(2024广东摸底考)1920年成立的美英法日新四国银行团,是四国在华协调外交的产物。新银行团成立后,达成对华借款很少,反而成为各国对华借款的阻碍。1941年,汇丰银行建议英国政府主动与美法协商解散新银行团。该主张的提出主要是因为( )

A.日本发起全面侵华 B.太平洋战争的爆发

C.反法西斯同盟形成 D.开罗会议成功召开

3.(2024河北一模)1935年3月,罗斯福的顾问诺曼·戴维斯表示,美国不应就德国重整军备一事提出抗议,因为协约国和德国都应对废除《凡尔赛条约》的局面负责,德国宣布重整军备有一定的正当理由,而法国认为能够永远使德国处于不平等地位的想法非常愚蠢。这表明当时美国对于德国扩张( )

A.保持严格中立态度 B.采用姑息纵容政策

C.秉持客观公正立场 D.奉行大陆均势原则

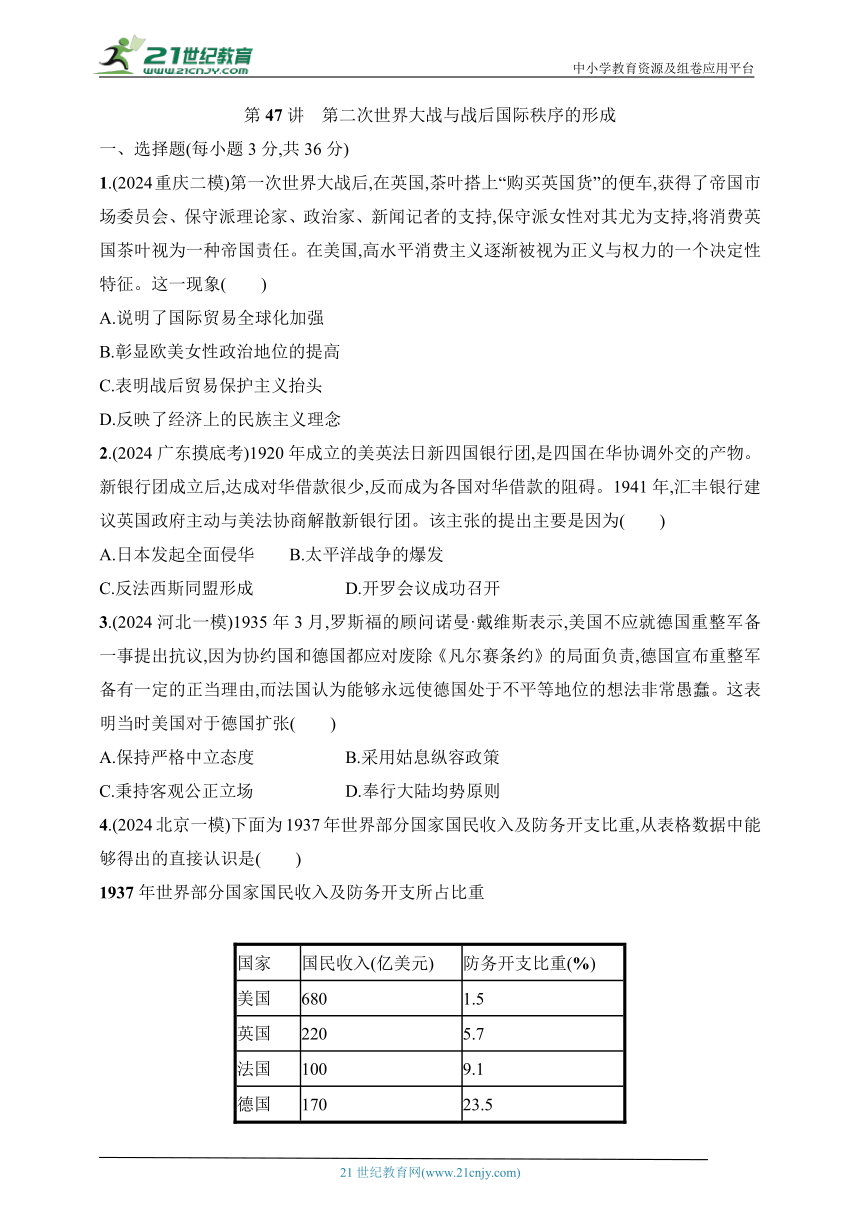

4.(2024北京一模)下面为1937年世界部分国家国民收入及防务开支比重,从表格数据中能够得出的直接认识是( )

1937年世界部分国家国民收入及防务开支所占比重

国家 国民收入(亿美元) 防务开支比重(%)

美国 680 1.5

英国 220 5.7

法国 100 9.1

德国 170 23.5

意大利 60 14.5

苏联 100 26.4

日本 40 28.2

A.美国已从经济大危机中复苏

B.德意日三国疯狂的扩军备战

C.苏联基本实现了“工业化”

D.英国受到经济大危机的重创

5.1941年11月5日,德国驻日大使奥特向柏林方面报告,日本海军界向他透露了日本将采取某些行动的各种“保留”信息。1941年11月18日,日军参谋本部向奥特透露,日本必将“自救”。随后,日本的“自救”行为是( )

A.主动退出国联

B.实施“囚笼政策”

C.挑起太平洋战争

D.与德意结成轴心国

6.(2025贵州贵阳阶段练习)第一次世界大战后,英国政府拒绝了埃及民族主义者提出的“允许埃及独立、在巴黎和会上将独立诉求诉诸国际社会”等要求;1941年“各民族中的主权和自治权有横遭剥夺者,(英美)两国俱设法予以恢复”被英国首相丘吉尔认可。这一变化表明( )

A.丘吉尔全力支持民族独立运动

B.埃及实现真正意义上国家独立

C.非暴力不合作运动的成效明显

D.英国意图争取反法西斯的盟友

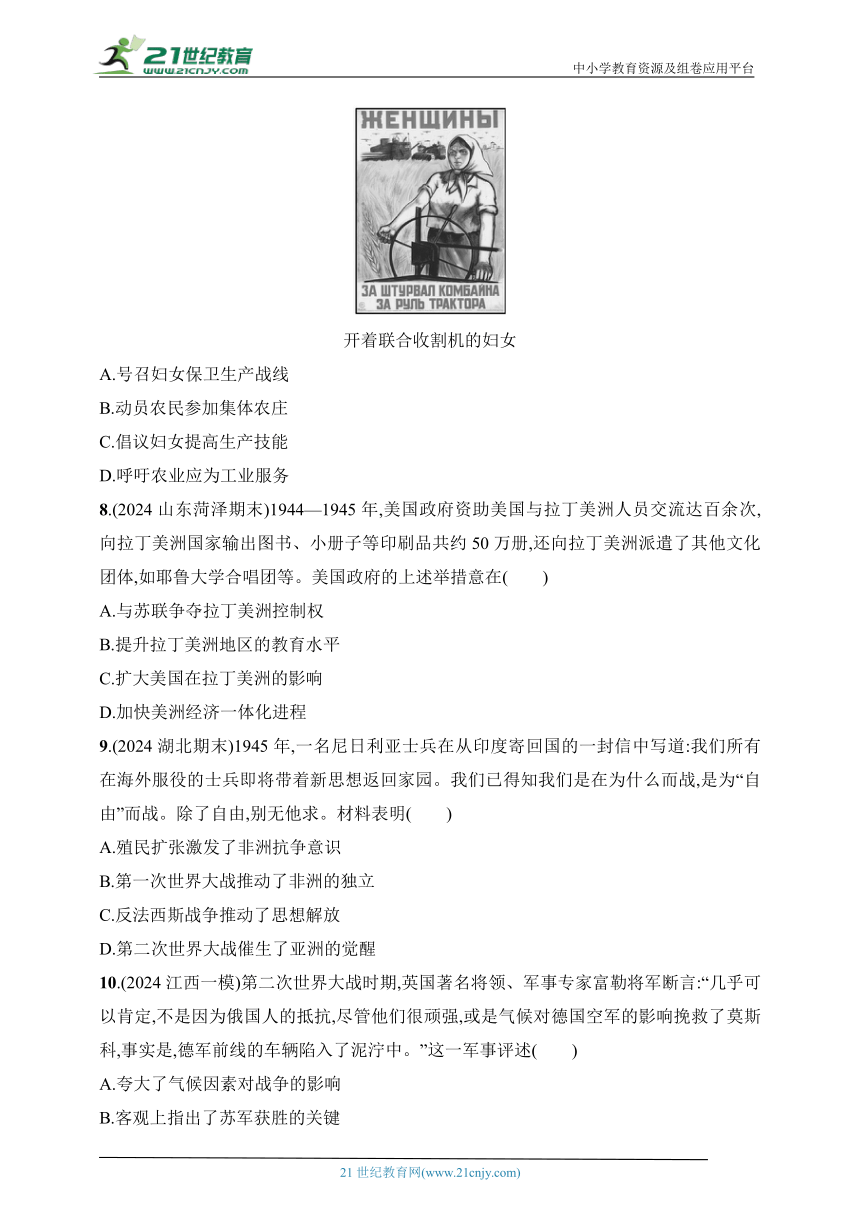

7.(2024山东聊城三模)下图是1941—1942年在苏联流行的一幅宣传画。与该宣传画的政治寓意吻合的是( )

开着联合收割机的妇女

A.号召妇女保卫生产战线

B.动员农民参加集体农庄

C.倡议妇女提高生产技能

D.呼吁农业应为工业服务

8.(2024山东菏泽期末)1944—1945年,美国政府资助美国与拉丁美洲人员交流达百余次,向拉丁美洲国家输出图书、小册子等印刷品共约50万册,还向拉丁美洲派遣了其他文化团体,如耶鲁大学合唱团等。美国政府的上述举措意在( )

A.与苏联争夺拉丁美洲控制权

B.提升拉丁美洲地区的教育水平

C.扩大美国在拉丁美洲的影响

D.加快美洲经济一体化进程

9.(2024湖北期末)1945年,一名尼日利亚士兵在从印度寄回国的一封信中写道:我们所有在海外服役的士兵即将带着新思想返回家园。我们已得知我们是在为什么而战,是为“自由”而战。除了自由,别无他求。材料表明( )

A.殖民扩张激发了非洲抗争意识

B.第一次世界大战推动了非洲的独立

C.反法西斯战争推动了思想解放

D.第二次世界大战催生了亚洲的觉醒

10.(2024江西一模)第二次世界大战时期,英国著名将领、军事专家富勒将军断言:“几乎可以肯定,不是因为俄国人的抵抗,尽管他们很顽强,或是气候对德国空军的影响挽救了莫斯科,事实是,德军前线的车辆陷入了泥泞中。”这一军事评述( )

A.夸大了气候因素对战争的影响

B.客观上指出了苏军获胜的关键

C.肯定了莫斯科战役的战略价值

D.侧面反映苏德两军的装备差距

11.(2025湖北咸宁高三阶段练习)在雅尔塔会议上,美、苏、英三国首脑对联合国安理会表决程序问题进行了多次讨论,最后规定一切问题应遵循大国一致原则,大国拥有否决权;在和平解决某争端时,争端当事国不得参加投票。这些规定旨在( )

A.根本改变传统国际格局

B.全面铲除法西斯的势力

C.有效解决国际社会争端

D.彻底瓦解世界殖民体系

12.(2024江西联考)20世纪初,爱因斯坦揭示了从微小的质量中获取能量的可能性。其后,原子核裂变现象被发现,链式核反应理论形成。1945年7月16日,美国新墨西哥州上空升起巨大的蘑菇云。8月,日本的广岛和长崎先后被原子弹化为炽热的灰烬。这一历程表明( )

A.原子能利用仅限于军事领域

B.反法西斯战争赖于原子武器

C.科技进步影响人类社会发展

D.现代战争催生科学技术革命

二、非选择题(共14分)

13.(2024湖南长沙模拟)阅读材料,回答问题。(14分)

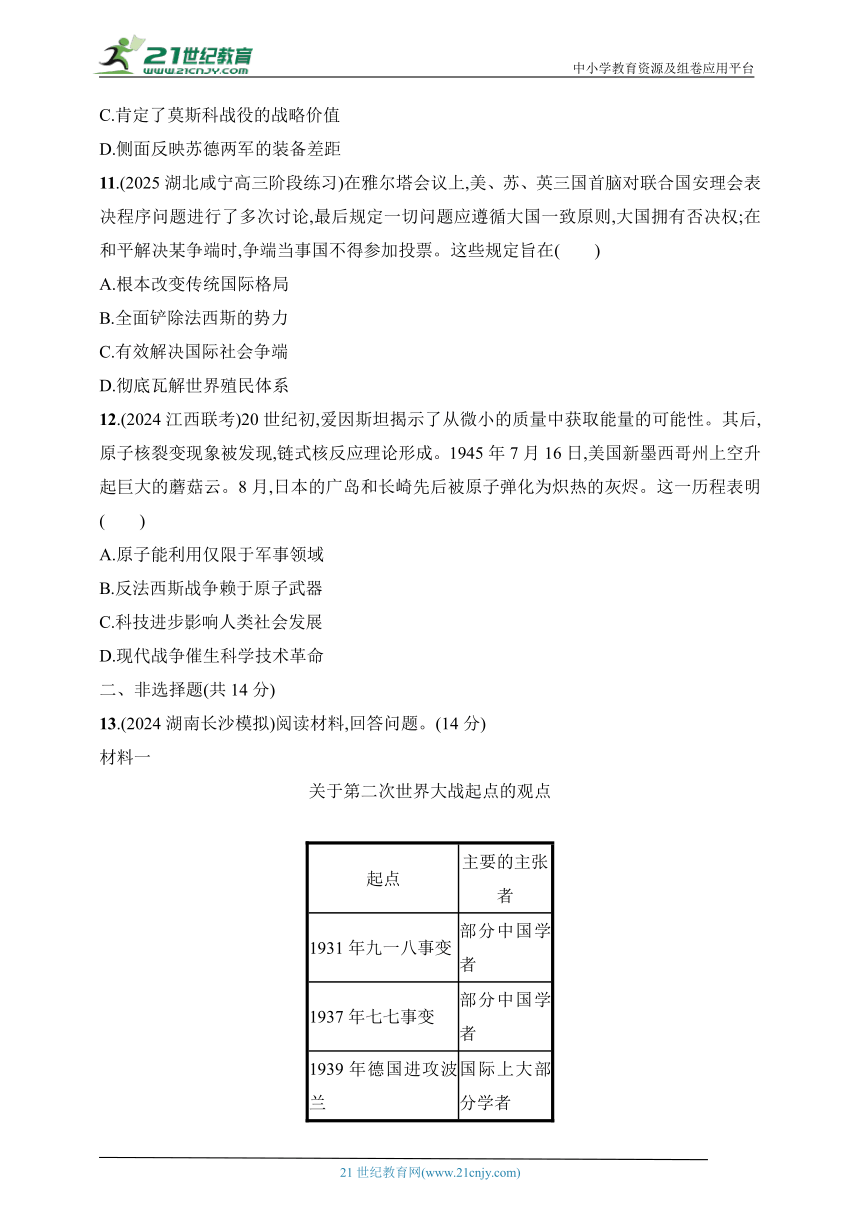

材料一

关于第二次世界大战起点的观点

起点 主要的主张者

1931年九一八事变 部分中国学者

1937年七七事变 部分中国学者

1939年德国进攻波兰 国际上大部分学者

1940年德国进攻西欧 部分欧洲学者

1941年6月德国进攻苏联 部分俄罗斯学者

1941年12月日本偷袭珍珠港 部分欧美学者

——摘编自张海鹏《第二次世界大战历史的宏观反思》等

材料二 传统观点认为,正是从斯大林格勒战役开始,苏德双方的实力对比发生了根本性的变化。之前处于绝对优势的纳粹德国在战役中元气大伤,而苏联则是乘势而上,不断取得重大战役的胜利,为最终打败纳粹德国奠定了坚实的基础。此外,从世界意义上看,斯大林格勒战役极大鼓舞了世界各国人民,更加坚定地加入反法西斯战争。因此,斯大林格勒战役也被认为是第二次世界大战的转折点。斯大林同意1943年是第二次世界大战进入根本转折的一年,但他更强调斯大林格勒战役是苏德战场的转折点,而并未明确上升到第二次世界大战转折点的高度。英国人似乎也不太同意这一论断,著名史学家查尔斯·富勒就曾指出,阿拉曼战役是为保卫盟国利益最具决定意义的一场陆战。这无疑是把阿拉曼战役视为第二次世界大战的转折。另一位英国学者在《胜败之战》中,更是列举出了十几个第二次世界大战的转折点,涵盖了第二次世界大战的各大战场,斯大林格勒战役只是其中之一。近几年,俄罗斯的学者也开始对这一观点表达不同看法。

还有历史学家认为,第二次世界大战的转折不可能在某一次战争中完成,它是一个循序渐进的过程。他认为之前的莫斯科保卫战就已经开始了这一过程,斯大林格勒战役是转折的继续。

——摘编自高强《被误读的斯大林格勒战役》

(1)根据材料一并结合所学,谈谈你对第二次世界大战起点存在不同观点的认识。(8分)

(2)根据材料二并结合所学,概括第二次世界大战转折点的不同观点并给出合理解释。(6分)

第47讲 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

1.D 第一次世界大战后,英国和美国出现了将购买本国商品、拉动消费等上升到政治层面“权力”“责任”的情况,说明此时民族主义理念深刻影响经济,故选D项;材料中英国鼓励的是购买本国货品,对国际贸易全球化是不利的,排除A项;材料没有体现女性政治地位的提高,排除B项;贸易保护主义是指限制进口或者给本国商品更多优惠来提高国际竞争力等,排除C项。

2.B 1941年,太平洋战争爆发,美国舰队遭到了日本海军的猛烈轰炸,损失惨重,这意味着四国之间的合作难以为继,故选B项;日本发起全面侵华是在1937年7月,排除A项;反法西斯同盟形成于1942年1月,排除C项;开罗会议成功召开于1943年,排除D项。

3.B 1935年德国宣布重整军备,1936年进军莱茵非军事区,撕毁了《凡尔赛条约》。美国对此并未提出抗议,说明美国对于德国扩张采用了姑息纵容政策,B项正确;美国并不是保持严格的中立态度,排除A项;“客观公正立场”与题干及史实不符,排除C项;英国长期奉行大陆均势原则,排除D项。

4.B 德国、意大利和日本防务开支所占比例偏大,说明德、意、日疯狂的扩军备战,第二次世界大战的欧洲和亚洲战争策源地形成,B项正确;材料主旨并未涉及美国从经济大危机中复苏,排除A项;材料无法断定苏联实现了国家的工业化,排除C项;材料无法断定英国在经济危机中遭受破坏的程度,排除D项。

5.C 1941年11月是日本偷袭珍珠港、发动太平洋战争的前夕,面对英美的贸易禁运,日本决定冒险打击美国的太平洋舰队(自救),C项正确。1933年,日本已经退出国联,A项错误。日本实施“囚笼”政策针对的是中国敌后抗日根据地,排除B项;日本与德、意于1940年正式结成轴心国,排除D项。

6.D 根据材料可知,第一次世界大战后,英国为了维护其在埃及的殖民利益,拒绝了埃及民族主义者的独立要求。然而,1941年是第二次世界大战期间,英美需要联合反法西斯力量,因此丘吉尔认可了恢复各民族被剥夺的主权和自治权的原则,这表明英国出于战略考虑,意图争取反法西斯盟友,D项正确;英国是殖民国家,不会全力支持民族独立运动,不符合其国家的根本利益,排除A项;1953年埃及实现真正意义上国家独立,排除B项;印度甘地领导了非暴力不合作运动,与题干信息不符,排除C项。

7.A 该宣传画流行于第二次世界大战期间,政治寓意是为保证苏联卫国战争的胜利,号召妇女参与农业生产,故选A项;据所学可知,苏联农业集体化运动开始于20世纪20年代,排除B项;题干述及的是该宣传画的“政治寓意”,C、D两项与材料主旨不符,排除。

8.C 1944—1945年,美国对拉丁美洲地区文化输出,宣传美国的价值观,目的是扩大美国在拉丁美洲地区的影响,C项正确;当时美苏处于战时同盟关系,还未开始冷战,排除A项;提升拉丁美洲地区的教育水平属于客观影响,不属于目的,排除B项;材料强调文化领域,不属于经济一体化进程,排除D项。

9.C 1945年第二次世界大战结束,尼日利亚士兵明白了战争的目的和意义,所以体现了第二次世界大战推动了非洲人民的思想解放,C项正确;材料体现的是第二次世界大战,而非殖民扩张和第一次世界大战对非洲的影响,排除A、B两项;亚洲觉醒发生于19世纪末20世纪初,与题干时间不符,排除D项。

10.A 题干中英国将领罔顾事实,刻意强调德国侵苏失败的主要原因是天气,而不是苏联军民的顽强抵抗,这显然夸大了气候对战争的影响,A项正确;材料并未客观指出苏联军队胜利的关键因素,排除B项;材料语境中的莫斯科指的是苏联政权而不是莫斯科战役本身,排除C项;材料内容并不是为了研究分析苏联和德国军队的装备差距,排除D项。

11.C 根据材料可知,这些规定有利于大国发挥作用,协调国际关系,有效解决国际社会争端,C项正确;雅尔塔会议并未根本改变传统国际格局,排除A项;材料主要是涉及解决国际争端,未涉及法西斯势力,并且材料所述规定并不是要全面铲除法西斯势力,排除B项;世界殖民体系彻底瓦解是在1991年,排除D项。

12.C 科技进步从正反两方面给人类带来深刻影响,故选C项;原子能可以应用于多个领域,并不只限于军事领域,排除A项;原子弹加快了世界反法西斯战争的胜利进程,但它不是战争胜负的决定因素,排除B项;材料强调的是科技进步产生的影响,而非现代战争催生科学技术革命,排除D项。

13.参考答案 (1)认识:第二次世界大战起点存在不同观点反映的是对历史的看法和对历史的解释的明显不同,且时间跨度大,起点时间、国别、事件均不同。国际上大部分学者认为起点是1939年德国进攻波兰,这是传统的影响比较大的观点。依据观点主张者的地域、国籍存在多种不同观点,部分中国学者认为起点在1931年的九一八事变或1937年的七七事变,主要基于中国是世界反法西斯战争的东方主战场,开始时间早、持续时间久、付出代价大、作出贡献大等缘故,包含6年的局部抗战和8年的全面抗战,共计14年抗战。部分欧洲学者认为起点是1940年德国进攻西欧,主要基于西欧的角度和立场。部分俄罗斯学者则认为起点是1941年6月德国进攻苏联,以苏联参战为标志,使苏德战场成为欧洲主战场。部分欧美学者认为起点是1941年12月日本偷袭珍珠港,主要站在第二次世界大战规模达到最大以及美国参战的角度。

(2)概括:斯大林格勒战役是第二次世界大战的转折点;斯大林格勒战役是苏德战场的转折点;阿拉曼战役是第二次世界大战的转折点;第二次世界大战的转折点众多,斯大林格勒战役仅是其中之一;第二次世界大战的转折是一个循序渐进的过程,中间既包括胜利也包括失败。

解释:出现不同观点主要受传统认识,研究者所掌握的史料,研究角度与方式,研究者的国家、民族立场以及史学研究等的影响。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第47讲 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

一、选择题(每小题3分,共36分)

1.(2024重庆二模)第一次世界大战后,在英国,茶叶搭上“购买英国货”的便车,获得了帝国市场委员会、保守派理论家、政治家、新闻记者的支持,保守派女性对其尤为支持,将消费英国茶叶视为一种帝国责任。在美国,高水平消费主义逐渐被视为正义与权力的一个决定性特征。这一现象( )

A.说明了国际贸易全球化加强

B.彰显欧美女性政治地位的提高

C.表明战后贸易保护主义抬头

D.反映了经济上的民族主义理念

2.(2024广东摸底考)1920年成立的美英法日新四国银行团,是四国在华协调外交的产物。新银行团成立后,达成对华借款很少,反而成为各国对华借款的阻碍。1941年,汇丰银行建议英国政府主动与美法协商解散新银行团。该主张的提出主要是因为( )

A.日本发起全面侵华 B.太平洋战争的爆发

C.反法西斯同盟形成 D.开罗会议成功召开

3.(2024河北一模)1935年3月,罗斯福的顾问诺曼·戴维斯表示,美国不应就德国重整军备一事提出抗议,因为协约国和德国都应对废除《凡尔赛条约》的局面负责,德国宣布重整军备有一定的正当理由,而法国认为能够永远使德国处于不平等地位的想法非常愚蠢。这表明当时美国对于德国扩张( )

A.保持严格中立态度 B.采用姑息纵容政策

C.秉持客观公正立场 D.奉行大陆均势原则

4.(2024北京一模)下面为1937年世界部分国家国民收入及防务开支比重,从表格数据中能够得出的直接认识是( )

1937年世界部分国家国民收入及防务开支所占比重

国家 国民收入(亿美元) 防务开支比重(%)

美国 680 1.5

英国 220 5.7

法国 100 9.1

德国 170 23.5

意大利 60 14.5

苏联 100 26.4

日本 40 28.2

A.美国已从经济大危机中复苏

B.德意日三国疯狂的扩军备战

C.苏联基本实现了“工业化”

D.英国受到经济大危机的重创

5.1941年11月5日,德国驻日大使奥特向柏林方面报告,日本海军界向他透露了日本将采取某些行动的各种“保留”信息。1941年11月18日,日军参谋本部向奥特透露,日本必将“自救”。随后,日本的“自救”行为是( )

A.主动退出国联

B.实施“囚笼政策”

C.挑起太平洋战争

D.与德意结成轴心国

6.(2025贵州贵阳阶段练习)第一次世界大战后,英国政府拒绝了埃及民族主义者提出的“允许埃及独立、在巴黎和会上将独立诉求诉诸国际社会”等要求;1941年“各民族中的主权和自治权有横遭剥夺者,(英美)两国俱设法予以恢复”被英国首相丘吉尔认可。这一变化表明( )

A.丘吉尔全力支持民族独立运动

B.埃及实现真正意义上国家独立

C.非暴力不合作运动的成效明显

D.英国意图争取反法西斯的盟友

7.(2024山东聊城三模)下图是1941—1942年在苏联流行的一幅宣传画。与该宣传画的政治寓意吻合的是( )

开着联合收割机的妇女

A.号召妇女保卫生产战线

B.动员农民参加集体农庄

C.倡议妇女提高生产技能

D.呼吁农业应为工业服务

8.(2024山东菏泽期末)1944—1945年,美国政府资助美国与拉丁美洲人员交流达百余次,向拉丁美洲国家输出图书、小册子等印刷品共约50万册,还向拉丁美洲派遣了其他文化团体,如耶鲁大学合唱团等。美国政府的上述举措意在( )

A.与苏联争夺拉丁美洲控制权

B.提升拉丁美洲地区的教育水平

C.扩大美国在拉丁美洲的影响

D.加快美洲经济一体化进程

9.(2024湖北期末)1945年,一名尼日利亚士兵在从印度寄回国的一封信中写道:我们所有在海外服役的士兵即将带着新思想返回家园。我们已得知我们是在为什么而战,是为“自由”而战。除了自由,别无他求。材料表明( )

A.殖民扩张激发了非洲抗争意识

B.第一次世界大战推动了非洲的独立

C.反法西斯战争推动了思想解放

D.第二次世界大战催生了亚洲的觉醒

10.(2024江西一模)第二次世界大战时期,英国著名将领、军事专家富勒将军断言:“几乎可以肯定,不是因为俄国人的抵抗,尽管他们很顽强,或是气候对德国空军的影响挽救了莫斯科,事实是,德军前线的车辆陷入了泥泞中。”这一军事评述( )

A.夸大了气候因素对战争的影响

B.客观上指出了苏军获胜的关键

C.肯定了莫斯科战役的战略价值

D.侧面反映苏德两军的装备差距

11.(2025湖北咸宁高三阶段练习)在雅尔塔会议上,美、苏、英三国首脑对联合国安理会表决程序问题进行了多次讨论,最后规定一切问题应遵循大国一致原则,大国拥有否决权;在和平解决某争端时,争端当事国不得参加投票。这些规定旨在( )

A.根本改变传统国际格局

B.全面铲除法西斯的势力

C.有效解决国际社会争端

D.彻底瓦解世界殖民体系

12.(2024江西联考)20世纪初,爱因斯坦揭示了从微小的质量中获取能量的可能性。其后,原子核裂变现象被发现,链式核反应理论形成。1945年7月16日,美国新墨西哥州上空升起巨大的蘑菇云。8月,日本的广岛和长崎先后被原子弹化为炽热的灰烬。这一历程表明( )

A.原子能利用仅限于军事领域

B.反法西斯战争赖于原子武器

C.科技进步影响人类社会发展

D.现代战争催生科学技术革命

二、非选择题(共14分)

13.(2024湖南长沙模拟)阅读材料,回答问题。(14分)

材料一

关于第二次世界大战起点的观点

起点 主要的主张者

1931年九一八事变 部分中国学者

1937年七七事变 部分中国学者

1939年德国进攻波兰 国际上大部分学者

1940年德国进攻西欧 部分欧洲学者

1941年6月德国进攻苏联 部分俄罗斯学者

1941年12月日本偷袭珍珠港 部分欧美学者

——摘编自张海鹏《第二次世界大战历史的宏观反思》等

材料二 传统观点认为,正是从斯大林格勒战役开始,苏德双方的实力对比发生了根本性的变化。之前处于绝对优势的纳粹德国在战役中元气大伤,而苏联则是乘势而上,不断取得重大战役的胜利,为最终打败纳粹德国奠定了坚实的基础。此外,从世界意义上看,斯大林格勒战役极大鼓舞了世界各国人民,更加坚定地加入反法西斯战争。因此,斯大林格勒战役也被认为是第二次世界大战的转折点。斯大林同意1943年是第二次世界大战进入根本转折的一年,但他更强调斯大林格勒战役是苏德战场的转折点,而并未明确上升到第二次世界大战转折点的高度。英国人似乎也不太同意这一论断,著名史学家查尔斯·富勒就曾指出,阿拉曼战役是为保卫盟国利益最具决定意义的一场陆战。这无疑是把阿拉曼战役视为第二次世界大战的转折。另一位英国学者在《胜败之战》中,更是列举出了十几个第二次世界大战的转折点,涵盖了第二次世界大战的各大战场,斯大林格勒战役只是其中之一。近几年,俄罗斯的学者也开始对这一观点表达不同看法。

还有历史学家认为,第二次世界大战的转折不可能在某一次战争中完成,它是一个循序渐进的过程。他认为之前的莫斯科保卫战就已经开始了这一过程,斯大林格勒战役是转折的继续。

——摘编自高强《被误读的斯大林格勒战役》

(1)根据材料一并结合所学,谈谈你对第二次世界大战起点存在不同观点的认识。(8分)

(2)根据材料二并结合所学,概括第二次世界大战转折点的不同观点并给出合理解释。(6分)

第47讲 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

1.D 第一次世界大战后,英国和美国出现了将购买本国商品、拉动消费等上升到政治层面“权力”“责任”的情况,说明此时民族主义理念深刻影响经济,故选D项;材料中英国鼓励的是购买本国货品,对国际贸易全球化是不利的,排除A项;材料没有体现女性政治地位的提高,排除B项;贸易保护主义是指限制进口或者给本国商品更多优惠来提高国际竞争力等,排除C项。

2.B 1941年,太平洋战争爆发,美国舰队遭到了日本海军的猛烈轰炸,损失惨重,这意味着四国之间的合作难以为继,故选B项;日本发起全面侵华是在1937年7月,排除A项;反法西斯同盟形成于1942年1月,排除C项;开罗会议成功召开于1943年,排除D项。

3.B 1935年德国宣布重整军备,1936年进军莱茵非军事区,撕毁了《凡尔赛条约》。美国对此并未提出抗议,说明美国对于德国扩张采用了姑息纵容政策,B项正确;美国并不是保持严格的中立态度,排除A项;“客观公正立场”与题干及史实不符,排除C项;英国长期奉行大陆均势原则,排除D项。

4.B 德国、意大利和日本防务开支所占比例偏大,说明德、意、日疯狂的扩军备战,第二次世界大战的欧洲和亚洲战争策源地形成,B项正确;材料主旨并未涉及美国从经济大危机中复苏,排除A项;材料无法断定苏联实现了国家的工业化,排除C项;材料无法断定英国在经济危机中遭受破坏的程度,排除D项。

5.C 1941年11月是日本偷袭珍珠港、发动太平洋战争的前夕,面对英美的贸易禁运,日本决定冒险打击美国的太平洋舰队(自救),C项正确。1933年,日本已经退出国联,A项错误。日本实施“囚笼”政策针对的是中国敌后抗日根据地,排除B项;日本与德、意于1940年正式结成轴心国,排除D项。

6.D 根据材料可知,第一次世界大战后,英国为了维护其在埃及的殖民利益,拒绝了埃及民族主义者的独立要求。然而,1941年是第二次世界大战期间,英美需要联合反法西斯力量,因此丘吉尔认可了恢复各民族被剥夺的主权和自治权的原则,这表明英国出于战略考虑,意图争取反法西斯盟友,D项正确;英国是殖民国家,不会全力支持民族独立运动,不符合其国家的根本利益,排除A项;1953年埃及实现真正意义上国家独立,排除B项;印度甘地领导了非暴力不合作运动,与题干信息不符,排除C项。

7.A 该宣传画流行于第二次世界大战期间,政治寓意是为保证苏联卫国战争的胜利,号召妇女参与农业生产,故选A项;据所学可知,苏联农业集体化运动开始于20世纪20年代,排除B项;题干述及的是该宣传画的“政治寓意”,C、D两项与材料主旨不符,排除。

8.C 1944—1945年,美国对拉丁美洲地区文化输出,宣传美国的价值观,目的是扩大美国在拉丁美洲地区的影响,C项正确;当时美苏处于战时同盟关系,还未开始冷战,排除A项;提升拉丁美洲地区的教育水平属于客观影响,不属于目的,排除B项;材料强调文化领域,不属于经济一体化进程,排除D项。

9.C 1945年第二次世界大战结束,尼日利亚士兵明白了战争的目的和意义,所以体现了第二次世界大战推动了非洲人民的思想解放,C项正确;材料体现的是第二次世界大战,而非殖民扩张和第一次世界大战对非洲的影响,排除A、B两项;亚洲觉醒发生于19世纪末20世纪初,与题干时间不符,排除D项。

10.A 题干中英国将领罔顾事实,刻意强调德国侵苏失败的主要原因是天气,而不是苏联军民的顽强抵抗,这显然夸大了气候对战争的影响,A项正确;材料并未客观指出苏联军队胜利的关键因素,排除B项;材料语境中的莫斯科指的是苏联政权而不是莫斯科战役本身,排除C项;材料内容并不是为了研究分析苏联和德国军队的装备差距,排除D项。

11.C 根据材料可知,这些规定有利于大国发挥作用,协调国际关系,有效解决国际社会争端,C项正确;雅尔塔会议并未根本改变传统国际格局,排除A项;材料主要是涉及解决国际争端,未涉及法西斯势力,并且材料所述规定并不是要全面铲除法西斯势力,排除B项;世界殖民体系彻底瓦解是在1991年,排除D项。

12.C 科技进步从正反两方面给人类带来深刻影响,故选C项;原子能可以应用于多个领域,并不只限于军事领域,排除A项;原子弹加快了世界反法西斯战争的胜利进程,但它不是战争胜负的决定因素,排除B项;材料强调的是科技进步产生的影响,而非现代战争催生科学技术革命,排除D项。

13.参考答案 (1)认识:第二次世界大战起点存在不同观点反映的是对历史的看法和对历史的解释的明显不同,且时间跨度大,起点时间、国别、事件均不同。国际上大部分学者认为起点是1939年德国进攻波兰,这是传统的影响比较大的观点。依据观点主张者的地域、国籍存在多种不同观点,部分中国学者认为起点在1931年的九一八事变或1937年的七七事变,主要基于中国是世界反法西斯战争的东方主战场,开始时间早、持续时间久、付出代价大、作出贡献大等缘故,包含6年的局部抗战和8年的全面抗战,共计14年抗战。部分欧洲学者认为起点是1940年德国进攻西欧,主要基于西欧的角度和立场。部分俄罗斯学者则认为起点是1941年6月德国进攻苏联,以苏联参战为标志,使苏德战场成为欧洲主战场。部分欧美学者认为起点是1941年12月日本偷袭珍珠港,主要站在第二次世界大战规模达到最大以及美国参战的角度。

(2)概括:斯大林格勒战役是第二次世界大战的转折点;斯大林格勒战役是苏德战场的转折点;阿拉曼战役是第二次世界大战的转折点;第二次世界大战的转折点众多,斯大林格勒战役仅是其中之一;第二次世界大战的转折是一个循序渐进的过程,中间既包括胜利也包括失败。

解释:出现不同观点主要受传统认识,研究者所掌握的史料,研究角度与方式,研究者的国家、民族立场以及史学研究等的影响。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录