统编版语文七年级下册第12课台阶练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版语文七年级下册第12课台阶练习题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 31.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-22 13:19:36 | ||

图片预览

文档简介

统编版语文七年级下册第12课台阶练习题(含答案)

积累与运用

阅读下面的语段,回答问题。

每当看着这些低眉顺眼、老实巴交的矮种马,我总在心底发出一声感叹□这就是命运啊□同样是马,北方的马可以在草原、大漠上扬鬃奋蹄、驰骋( )如风, 是它们的舞台,奔跑是它们的性格,自由是它们的形象。而南方这些马,生来就是负重,套着缰绳,驮着比自己还重的货物,在山路上无休无止地bá( )涉、劳作,一直到衰疲、老死。终其一生,它们除了行走在这些坑坑洼洼的山道上,身体被荆棘( )、乱石擦出层层血痂外,从不曾梦见过 的草原、浩瀚的沙漠和坦荡的阳关大道,也从不曾拥抱过奔驰的梦想。正如李森祥笔下的父亲,耗尽一生心血只为造一座新房,他坚忍不拔、拼命硬干,新屋造成了,人,却垮了!

给语段中加点字注音或根据拼音写汉字。

语段中“低眉顺眼”的意思是: 。再从语段中找出一个与它结构相同的词语: 。

在语段横线处应填上的词语,最恰当的一项是( )

A.天空 宽阔 B.大地 辽阔

C.大地 宽阔 D.天空 辽阔

4. 下列句子中没有语病的一项是( )

A. 一个人能否有作为,取决于他有理想抱负,刻苦努力。

B. 黑龙江以她厚积薄发的气势、不同凡响的底蕴和豪放洒脱的性格,在八方来客面前, 展现出她独有的魅力。

C. 劳动是创造价值的唯一源泉,是改造人类社会进步的根本力量。

D. 从零起步,从领跑到跟跑,我国光伏行业近年来实现了跨越式发展。

5.下列句子没有使用比喻修辞的一项是( )

A.那极短的发,似刚收割过的庄稼茬,高低不齐,灰白而失去了生机。

B.父亲的两手没处放似的,抄着不是,贴在胯骨上也不是。

C.(父亲)觉得这脚轻飘飘的没着落,踏在最硬实的青石板上也像踩在棉花上似的。

D.等父亲从厨房出来,他那张古铜色的脸很像一块青石板。

6.下列句子没有使用比喻修辞的一项是( )

A.那极短的发,似刚收割过的庄稼茬,高低不齐,灰白而失去了生机。

B.父亲的两手没处放似的,抄着不是,贴在胯骨上也不是。

C.(父亲)觉得这脚轻飘飘的没着落,踏在最硬实的青石板上也像踩在棉花上似的。

D.等父亲从厨房出来,他那张古铜色的脸很像一块青石板。

7.选出对课文内容理解不正确的一项( )

A.本文的语言十分口语化,读来就好像在听作者娓娓为我们讲述一个发生在自己身边的平常如邻家一般的故事。

B.文中的“父亲”一年辛勤劳作,在半个月的过年中还要编织草鞋。因此父亲是一个纯朴、厚道、待人宽厚、吃苦耐劳的人。

C.父亲一生劳作的目的是抬高自家的台阶,表现了父亲好强、爱慕虚荣的性格特点。

D.本文围绕“台阶”命题立意,组织材料,使造房这个一般性的题材有了侧重点,有了特色,突出了父亲对社会地位的追求,写出了父亲希望受人尊重的思想性格。

8.请根据划线句子仿写。

亲情是如此神奇,它能驱散生命中的阴霾;亲情是如此美丽,它能像花儿一样在心中盛开; , 。

阅读理解

(一)阅读文段,回答问题。

于是,我们的家就搬进新屋里去。于是,父亲和我们就在新台阶上进进出出。搬进新屋的那天,我真想从台阶上面往下跳一遍,再从下往上跳一遍。然而,父亲叮嘱说,泥瓦匠交代,还没怎么大牢呢,小心些才是。其实,我也不想跳。我已经是大人了。

而父亲自己却熬不住,当天就坐在台阶上抽烟。他坐在最高的一级上。他抽了一筒,举起烟枪往台阶上磕烟灰,磕了一下,感觉手有些不对劲,便猛然愣住。他忽然醒悟,台阶是水泥抹的面,不经磕。于是,他就憋住了不磕。

正好那会儿有人从门口走过,见到父亲就打招呼说,晌午饭吃过了吗?父亲回答没吃过。其实他是吃过了,父亲不知怎么就回答错了。第二次他再坐台阶上时就比上次低了一级,他总觉得坐太高了和人打招呼有些不自在。然而,低了一级他还是不自在,便一级级地往下挪,挪到最低一级,他又觉得太低了,干脆就坐到门槛上去。但门槛是母亲的位置。农村里有这么个风俗,大庭广众之下,夫妇俩从不合坐一条板凳。

有一天,父亲挑了一担水回来,噔噔噔,很轻松地跨上了三级台阶,到第四级时,他的脚抬得很高,仿佛是在跨一道门槛,踩下去的时候像是被什么东西硌了一硌,他停顿了一下,才提后脚。那根很老的毛竹扁担受了震动,便“嘎叽”地惨叫了一声,父亲身子晃一晃,水便泼了一些在台阶上。我连忙去抢父亲的担子,他却很粗暴地一把推开我:不要你凑热闹,我连一担水都挑不动吗!我只好让在一边,看父亲把水挑进厨房里去。厨房里又传出一担沉重的叫声,我和母亲都惊了惊,但我们都尽力保持平静。等父亲从厨房出来,他那张古铜色的脸很像一块青石板。父亲说他的腰闪了,要母亲为他治治。母亲懂土方,用根针放火上烧一烧,在父亲闪腰的部位刺九个洞,每个洞都刺出鲜红的血,然后拿出舀米的竹筒,点个火在筒内过一下,啪一声拍在那九个血孔上。第二天早晨,母亲拔下了那个竹筒,于是,从父亲的腰里流出好大一摊污黑的血。

这以后,我就不敢再让父亲挑水。挑水由我包了。父亲闲着没什么事可干,又觉得很烦躁。以前他可以在青石台阶上坐几个小时,自那次腰闪了之后,似乎失去了这个兴趣,也不愿找别人聊聊,也很少跨出我们家的台阶。偶尔出去一趟,回来时,一副若有所失的模样。

我就陪父亲在门槛上休息一会儿,他那颗很倔的头颅埋在膝盖里半晌都没动,那极短的发,似刚收割过的庄稼茬,高低不齐,灰白而失去了生机。

好久之后,父亲又像问自己又像是问我:这人怎么了?

怎么了呢,父亲老了。

9、父亲坐在新台阶上磕烟灰,为什么“磕了一下,感觉手有些不对劲”?

10、 有人对坐在新台阶上的父亲问,晌午饭吃过了吗?父亲回答没吃过。为什么父亲回答错了呢?

11、父亲推开我说“不要你凑热闹,我连一担水都挑不动吗!”的含义是什么?

12、为什么“我和母亲都惊了惊”,却还要“尽力保持平静”?

13、为什么父亲“回来时,一副若有所失的模样”?

14、 归纳这几段文字的思想内容。(20字以内)

(二)阅读下面两篇文章,完成后面的问题。

白发

冯骥才

①人生入秋,便开始被友人指着脑袋说:“呀,你怎么也有白发了?”听罢偶尔笑答一句:“因为头发里的色素都跑到稿纸上去了。”就这样,哼嘻哈哈、糊里糊涂地翻过了生命的山峰,开始淅淅下坡来。或者再努力,往上登一登。

②对镜看白发,有时也会认真起来:这白发中的第一根是何时出现的?为了什么?思绪往往会超越时空,一下子回到了少年时——那次同母亲聊天,母亲背窗而坐,窗子敞开着,微风无声地轻轻掀动母亲的头发。忽见母亲的一根头发被吹立起来,在夕照里竟然银亮银亮,是一根白发!这根细细的白发在风里柔弱拥曳,却不肯倒下,好似对我召唤。我第一次看见母亲的白发,第一次强烈地感受到母亲也会老,这是多可怕的事啊!我禁不住过去扑在母亲怀里,母亲不知出了什么事,问我。她用力想托我起来,我却紧紧抱住母亲,好似生怕她离去……事后,我一直没有告诉母亲这究竟为了什么。最浓烈的感情难以表达出来,最脆弱的够情只能珍藏在自己心里。如今,母亲已是满头白发。但初见她白发的感受却深刻难忘。那种人生感叹,那种凄然,那种无可奈何,正像我们无法把地上的落叶抛回树枝上去……

③当妻子把一小酒盅染发剂和一枝扁头油画笔拿到我面前,叫我帮她染发时,我心里一动,怎么,我们这一代生命的森林也开始落叶了?我警一眼她的头发,笑道:“不过两三根白头发,也要这样小题大做?”可是待我用手指撩开她的头发,我惊讶了,在这黑黑的头发里怎么会埋藏这么多的白发!我竟如此粗心大意,至今才发现才看到。也正是由于这样多的白发,才迫使她动用这遮掩青春衰退的颜色:可是她明明一头乌黑而清香的秀发呀,究竟怎样一根根悄悄变白的?是在我不停歇地忙忙碌碌,侃侃而谈中,还是在我不舍昼夜地埋头写作中?是那些年在大地震后容人篱下的茹苦含辛的生活所致?是为了我那次重病内心焦虑而催白的?

④黑发如同绿草,白发犹如枯草;黑发像绿草那样散发着生命诱人的气息,白发却像枯草那样晃动着刺目、凄凉的,枯竭的颜色。我怎样做才能还给她一如当年那一头美丽的黑发?我急于把她所有变白的头发染黑。她却说:“你是不是把染发剂滴在我头顶上了?”我一怔,赶忙用眼皮噙住泪水,不叫它再滴落下来。

⑤一次,我把剩下的染发剂交给她,请她也给我的头发染一染。这一染,居然年轻许多!谁说时光难返,谁说青春难再,就这样我也加入了用染发剂追回岁月的行列。谁知染发是件愈来愈艰难的事情。不仅日日增多的白发需要加工,而且这时才知道,白发并不是由照发变的,它们是从走向衰老的生命深处滋生出来的。当染过的头发看上去一片乌黑青黛,它们的根部又齐刷刷冒出一茬雪白。任你怎样去染,去遮盖,它还是一茬茬涌现。人生的秋天和大自然的春天一样顽强。挡不住的白发啊!

⑥开始时精心细染,不肯漏掉一根。但事情忙起来,没有闲暇染发,只好任由它花白。染又麻烦,不染难看,渐而成了负担。

⑦一日,邻家一位老者来访,这位老者阅历深,博学,又健明,鹤发童颜,很有神采。他进属,正坐在阳光里。一个画面令我震惊,他不单头发迅白,连胡须眉毛也一概全白,在强光的照耀下,蓬松柔和,光亮透明,宛如银丝,真是美极了!我忍不住说,将来我也修炼出您这一头漂亮潇洒的白发就好了,现在的我,染和不染,成了两难。老者听了,朗声大笑,然后对我说:小老弟,你挺明白的人,怎么在白发面前糊涂了?孩童有稚嫩的美,青年有健忘的美,你有中年成熟的英,我有老来恬淡自如的美,这就像大自然的四季——春天葱花,夏天繁盛,秋天斑斓,冬天纯净。各有各的美感,各有各的优势,谁也不必羡慕谁,更不能模仿谁,模仿必累,勉强更累。人的事,生而尽其动,死而尽其静。听其自然。

⑧我听罢,顿觉地阔天宽,心情快活。摆一摆脑袋,头上花发来回一晃,宛如摇动一片秋光中的芦花。

(选自《河北日报》,有改动)

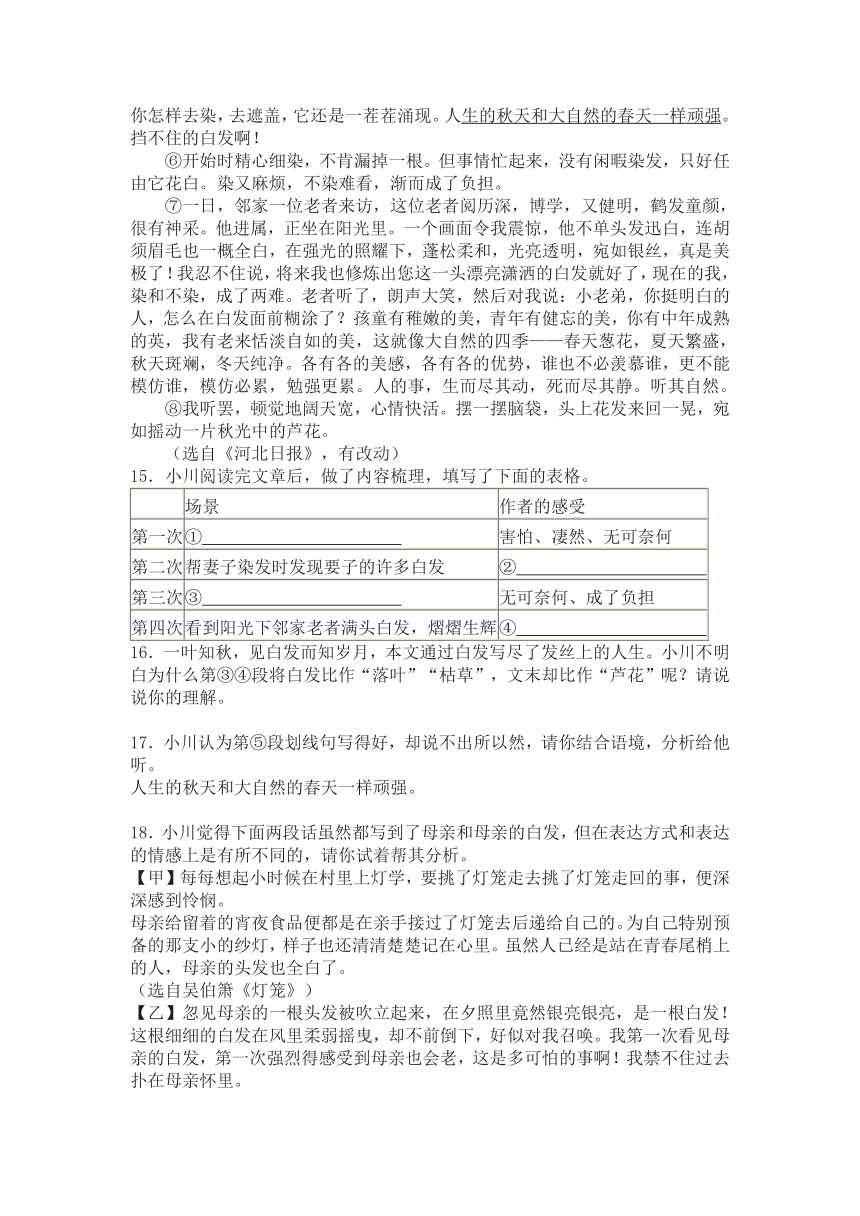

15.小川阅读完文章后,做了内容梳理,填写了下面的表格。

场景 作者的感受

第一次 ① 害怕、凄然、无可奈何

第二次 帮妻子染发时发现要子的许多白发 ②

第三次 ③ 无可奈何、成了负担

第四次 看到阳光下邻家老者满头白发,熠熠生辉 ④

16.一叶知秋,见白发而知岁月,本文通过白发写尽了发丝上的人生。小川不明白为什么第③④段将白发比作“落叶”“枯草”,文末却比作“芦花”呢?请说说你的理解。

17.小川认为第⑤段划线句写得好,却说不出所以然,请你结合语境,分析给他听。

人生的秋天和大自然的春天一样顽强。

18.小川觉得下面两段话虽然都写到了母亲和母亲的白发,但在表达方式和表达的情感上是有所不同的,请你试着帮其分析。

【甲】每每想起小时候在村里上灯学,要挑了灯笼走去挑了灯笼走回的事,便深深感到怜悯。

母亲给留着的宵夜食品便都是在亲手接过了灯笼去后递给自己的。为自己特别预备的那支小的纱灯,样子也还清清楚楚记在心里。虽然人已经是站在青春尾梢上的人,母亲的头发也全白了。

(选自吴伯箫《灯笼》)

【乙】忽见母亲的一根头发被吹立起来,在夕照里竟然银亮银亮,是一根白发!这根细细的白发在风里柔弱摇曳,却不前倒下,好似对我召唤。我第一次看见母亲的白发,第一次强烈得感受到母亲也会老,这是多可怕的事啊!我禁不住过去扑在母亲怀里。

(选自冯骥才《白发》)

(三)阅读下面的文字,完成各题。

送 考 丰子恺

今年的早秋,我不待手植的牵牛花开花,就舍弃了它们,送一群孩子到杭州来投考。

种牵牛花,扶助它们攀缘,看它们开花,结子;是我过去的秋日的乐事。今秋我虽然依旧手植它们,但对它们的感情不及以前好。因为我看出了它们一种弱点:一味想向上爬,盲目地好高。我在墙上加了一排竹钉,在竹钉上绊了一条绳,让它们爬;过了一二晚,它们早就爬出这排竹钉之上,须得再加竹钉了。后来我搬了梯子加竹钉,加到我离去它们的时候,墙上已有了七八排竹钉,牵牛花的卷蔓比芭蕉更高,与柳梢相齐,离墙顶不过三四尺了。看它们的意思还想爬上去,好像要爬到青云之上方始满足似的。为此我讨嫌它们,不待它们开花结子就离弃它们,伴送一群小学毕业生到杭州来投考。

这一群小学毕业生中,有我的女儿和亲戚朋友家的儿女。送考的也还有好几个人,父母、亲戚或先生。我名为送考,其实没有重要责任,一切都有别人指挥。因此我颇有闲心情,可以旁观他们的投考。

坐船出门的那天,乡间旱象已成。运河两岸,水车同体操队伍一般排列着,咿呀之声不绝于耳。村中农夫全体出席踏水,有的水车上,连老太婆、妇人和十二三岁的孩子也出席。这不是平常的灌溉,这是一种伟观,人与自然奋斗的伟观!我在船中听了这种声音,看了这般情景,不胜感动。但那班投考的孩子们对此如同不闻不见,只管埋头在《升学指导》《初中入学试题汇解》等书中。我喊他们:“喂!抱佛脚没有用的!看这许多人工作!这是百年来未曾见过的状态,大家看!”

但他们的眼向两岸看了一看就回到书上,依旧埋头在书中。后来却提出种种问题来考我:“穿山甲欢喜吃甚么东西的?”“耶稣诞生当中国甚么朝代?”“无烟火药是用甚么东西制成的?”“挪威的海岸线长多少哩?”……

我全被他们难倒,一个问题都回答不出来。我装着长者的神气对他们说:“这种题目不会考的!”他们都笑起来,伸出一根手指点着我,说:“你考不出!你考不出!”我虽者羞,并不成怒,管自笑着倚船窗上吸香烟。后来听见他们里面有人在教我:“穿山甲欢喜吃蚂蚁的!……”我管自看那踏水的,不去听他们的话;他们也自管埋头在书中,不来睬我,直到舍舟登陆。

乘进火车里,他们又拿出书来看;到了旅馆里他们又拿出书来看;一直看到赴考的前晚。赴考这一天,我五点钟就被他们噪醒,就起个早来送他们。许多童男童女各人挟了文具,带了一肚皮“穿山甲欢喜吃蚂蚁”之类的知识,坐黄包车去赴考。有几个十二三岁的女孩愁容满面地上车,好像被押赴刑场似的,看了真有些可怜。

到了晚上,许多孩子活泼泼地回来了。一进房间就凑作一堆讲话:那个题目难,易;你的答案不错,我的答案错,议论纷纷,沸反盈天。讲了半天,结果有的脸上表示满足,有的脸上表示失望。

他们每人投考的不止一个学校,有的考二校,有的考三校。大概省立的学校是大家共通地投考的。其次,市立的,公立的,私立的,教会的,则各人所选择不同。但在大多数的投考者和送考者的观念中,似乎把杭州的学校这样地排列着高下等第。明知自己知识不足,算术做不出;明知省立学校难考取,要十个人里头取一个,但宁愿多出一块钱的报名费和一张照片,去碰碰运气看。万一考得取,可以爬得高些。省立学校的“省”字仿佛对他们发散无限的香气,大家讲起了不胜欣羡。

有一个学校录取案发表的一天,我同一班学生坐在学校附近一所茶店里了,他们的先生去看榜。在先生去了约一刻钟之后,大家眼巴巴地望他回来。有的人伸长了脖子向他的去处张望,有的人跨出门槛去等他。等了好久,那去处就变成了十目所视的地方,凡有来人必牵惹许多小眼睛的注意;其中穿夏布长衫的人,在他们尤加触目惊心,几乎可使他们立起身来。终于那位先生拖了一件夏布长衫,从那去处慢慢地踱回来。“回来了,回来了”,一声叫后,全体肃静,许多眼睛集中在他的嘴唇上,听候发落。这数秒间的空气的紧张,是我这支自来水笔所不能描写的啊!“谁取的”,“谁不取”,————从先生的嘴唇上判决下来。他的每一句话好像一个霹雳,我几乎想包耳朵。受到这霹雳的人有的脸孔惨白了,有的脸孔通红了,有的茫然若失了,有的手足无措了,有的哭了,但没有笑的人。结果是不取的一半,取的一半。

以后各校录取案发表的时候,我有意回避,不愿再看那种紧张的滑稽剧。但听说后来的缓和得多,因为小胆儿吓过几回,有些儿麻木了的原故。不久,所有的学生都捞得了一个学校。于是找保人,缴学费,忙了几天。这时候在旅馆听到谈话都是“我们的学校长,我们的学校短”一类的话了。

旱灾比我们来时更进步了,归乡水路不通,下火车后,须得步行三十里。考取学校的人,都鼓着勇气,跑回家去取行李。雇人挑了,星夜起程跑到火车站,乘车来杭入学。考取省立学校的人尤加起劲,跑路不嫌辛苦,置备入学用品也不惜金钱。似乎能够考得进去,便有无穷的后望,可以一辈子荣华富贵,吃用不尽似的。

我吃不下跑路,被旱灾阻留在杭了。我教我的儿女们也不须回家,托人带信去教家里人把行李送来。行李送来时,带到了关于牵牛花的消息:据说我所手植的牵牛花到今尚未开花,因为天时奇旱的缘故。我姊给我的信上说:“你去后我们又加了几排竹钉。现在爬是爬得很高,几乎爬上墙顶了。但是旱得厉害,枝叶都憔悴,爬得高也没有用,看来今年不会开花结子的。”

(有删改)

19.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,正确的一项是( )

A.“我”见到热火朝天的抗旱场景时感叹“是一种伟观”,而孩子们并不关心,只是在考前临时抱佛脚地看书。

B.他们考“我”时“伸出一根手指点着我”,一点情面都不留,形神兼备的描写表现出孩子们骄傲自负的一面。

C.“所有的学生都捞得了一个学校”一句中“捞”字,表明“我”认为每一个学生都有学校可去,没必要紧张。

D.作者通过对比的表现手法和真实的细节描摹,透视了那个时代社会的学生情状,读之令现在的我们深思。

20.关于文中等待发榜这个段落,下列说法不正确的一项是( )

A.孩子们焦急地等候着去看榜的老师,先是目光聚集到一处,后是神态各异地张望,用“牵惹”一词描写眼神形象生动。

B.老师回来后,“许多眼睛集中在他的嘴唇上”,这里运用特写镜头写出孩子们即将听到结果时的紧张、激动、焦虑等心情。

C.作者善于观察孩子们的一言一行,将感知的触角深入到他们内心深处,通过神态、动作等描写,将人物写得血肉丰满。

D.文段还从“我”的感受来侧面表现孩子们的心理,如“这数秒间的空气的紧张,是我这支自来水笔所不能描写的啊”。

21.文章结尾写牵牛花“枝叶都憔悴”寄寓了作者怎样的深意?请结合全文谈谈你的理解。

22.丰子恺认为,儿童是最自然的人,有着纯真、丰富的内心世界。你认为本文能否反映这一主张?请简要说明。

答案

1、chěnɡ 跋 jí 2.低着眉头,两眼流露出顺从的神情。形容驯良恭顺的样子 扬鬃奋蹄

2、3.B 4.B 5.C 6.A 7.C 8.亲情是如此博大,它能像蓝天一样任鸟儿自由飞翔。

9、由于台阶是水泥抹的面,不经磕,所以他就感到手有些不对劲。另外“台阶”是地位的标志,保护台阶就是保护自己的地位。10、故意回答错了,这是父亲身上有着传统农民所特有的谦卑。住新房、吃饱喝足,不是显得傲慢了吗!11、反映了父亲是一个非常要强的人。12、“我”和母亲为了照顾父亲的自尊心,尽量不扩大父亲闪腰的影响。13、 父亲干了一辈子,劳动就是生命;一旦不能劳动,就失去了这一切,所以感到若有所失。14、父亲把屋造好了,人也老了,身子也垮了。

15. 同母亲聊天时第一次看到母亲的白发 惊讶、心疼、自责 看到自己的白发层出,染与不染两难 震惊、羡慕(释然) 16.第③④段,作者看到妻子的白发而生惊讶、心疼、自责之情,感慨生命流逝,把白发比作“落叶”“枯草”,表现出作者的伤感。文末,老者的话让作者顿觉醒悟,心中释然,懂得人生四季各有各的美感,不必为时光流逝而伤心,把白发比作“芦花”,可见作者懂得欣赏自己处于中年时期的美,表现出了作者心情、认识发生了转变。 17.用了比喻、对比的修辞手法,把中年比作人生的秋天,并与自然界的春天进行比较,生动形象并强调突出了中年人白发茬茬涌现,挡也挡不住的状态,表达了作者对时光难追、青春难返、生命衰老的悲叹。 18.【甲】文用了记叙的表达方式,【乙】文运用了描写的表达方式。

【甲】文写还记得小时候母亲接过灯笼递给自己留宵夜食品,为自己预备小纱灯,如今人已站在青春末梢,母亲头发已全白,表现灯笼中凝聚着母爱,感叹时光的流逝之快。【乙】文表达了作者第一次看到母亲的白发,感叹母亲也会变老时心中震惊、凄然、伤感的情感。

19.D

20.A

21.(①暗示孩子们正渐渐远离天真烂漫的天性,表现了作者对儿童成长的关爱。

②暗示当时教育的功利追求已偏离教育的本质,传达出作者对教育的关注。

22观点一:能反映这一主张。

①本文在投考途中、考试前后、发榜前后等场景中,真实地描写了孩子们的天真、活泼、敏感,自然地展现出他们丰富的内心世界。

②文章写出作者希望呵护孩子们天真烂漫的生活,传达出对儿童保持纯真内心世界的向往。

观点二:不能反映这一主张。

①本文的孩子们对新事物已失去了好奇心,只希望通过考试“可以爬得高些”,表明他们的内心已被功利思想侵入不再纯真。

②文章写出作者对孩子们天真烂漫渐逝的悲悯,表达对那个扭曲社会下儿童失去纯真内心世界的担忧。

积累与运用

阅读下面的语段,回答问题。

每当看着这些低眉顺眼、老实巴交的矮种马,我总在心底发出一声感叹□这就是命运啊□同样是马,北方的马可以在草原、大漠上扬鬃奋蹄、驰骋( )如风, 是它们的舞台,奔跑是它们的性格,自由是它们的形象。而南方这些马,生来就是负重,套着缰绳,驮着比自己还重的货物,在山路上无休无止地bá( )涉、劳作,一直到衰疲、老死。终其一生,它们除了行走在这些坑坑洼洼的山道上,身体被荆棘( )、乱石擦出层层血痂外,从不曾梦见过 的草原、浩瀚的沙漠和坦荡的阳关大道,也从不曾拥抱过奔驰的梦想。正如李森祥笔下的父亲,耗尽一生心血只为造一座新房,他坚忍不拔、拼命硬干,新屋造成了,人,却垮了!

给语段中加点字注音或根据拼音写汉字。

语段中“低眉顺眼”的意思是: 。再从语段中找出一个与它结构相同的词语: 。

在语段横线处应填上的词语,最恰当的一项是( )

A.天空 宽阔 B.大地 辽阔

C.大地 宽阔 D.天空 辽阔

4. 下列句子中没有语病的一项是( )

A. 一个人能否有作为,取决于他有理想抱负,刻苦努力。

B. 黑龙江以她厚积薄发的气势、不同凡响的底蕴和豪放洒脱的性格,在八方来客面前, 展现出她独有的魅力。

C. 劳动是创造价值的唯一源泉,是改造人类社会进步的根本力量。

D. 从零起步,从领跑到跟跑,我国光伏行业近年来实现了跨越式发展。

5.下列句子没有使用比喻修辞的一项是( )

A.那极短的发,似刚收割过的庄稼茬,高低不齐,灰白而失去了生机。

B.父亲的两手没处放似的,抄着不是,贴在胯骨上也不是。

C.(父亲)觉得这脚轻飘飘的没着落,踏在最硬实的青石板上也像踩在棉花上似的。

D.等父亲从厨房出来,他那张古铜色的脸很像一块青石板。

6.下列句子没有使用比喻修辞的一项是( )

A.那极短的发,似刚收割过的庄稼茬,高低不齐,灰白而失去了生机。

B.父亲的两手没处放似的,抄着不是,贴在胯骨上也不是。

C.(父亲)觉得这脚轻飘飘的没着落,踏在最硬实的青石板上也像踩在棉花上似的。

D.等父亲从厨房出来,他那张古铜色的脸很像一块青石板。

7.选出对课文内容理解不正确的一项( )

A.本文的语言十分口语化,读来就好像在听作者娓娓为我们讲述一个发生在自己身边的平常如邻家一般的故事。

B.文中的“父亲”一年辛勤劳作,在半个月的过年中还要编织草鞋。因此父亲是一个纯朴、厚道、待人宽厚、吃苦耐劳的人。

C.父亲一生劳作的目的是抬高自家的台阶,表现了父亲好强、爱慕虚荣的性格特点。

D.本文围绕“台阶”命题立意,组织材料,使造房这个一般性的题材有了侧重点,有了特色,突出了父亲对社会地位的追求,写出了父亲希望受人尊重的思想性格。

8.请根据划线句子仿写。

亲情是如此神奇,它能驱散生命中的阴霾;亲情是如此美丽,它能像花儿一样在心中盛开; , 。

阅读理解

(一)阅读文段,回答问题。

于是,我们的家就搬进新屋里去。于是,父亲和我们就在新台阶上进进出出。搬进新屋的那天,我真想从台阶上面往下跳一遍,再从下往上跳一遍。然而,父亲叮嘱说,泥瓦匠交代,还没怎么大牢呢,小心些才是。其实,我也不想跳。我已经是大人了。

而父亲自己却熬不住,当天就坐在台阶上抽烟。他坐在最高的一级上。他抽了一筒,举起烟枪往台阶上磕烟灰,磕了一下,感觉手有些不对劲,便猛然愣住。他忽然醒悟,台阶是水泥抹的面,不经磕。于是,他就憋住了不磕。

正好那会儿有人从门口走过,见到父亲就打招呼说,晌午饭吃过了吗?父亲回答没吃过。其实他是吃过了,父亲不知怎么就回答错了。第二次他再坐台阶上时就比上次低了一级,他总觉得坐太高了和人打招呼有些不自在。然而,低了一级他还是不自在,便一级级地往下挪,挪到最低一级,他又觉得太低了,干脆就坐到门槛上去。但门槛是母亲的位置。农村里有这么个风俗,大庭广众之下,夫妇俩从不合坐一条板凳。

有一天,父亲挑了一担水回来,噔噔噔,很轻松地跨上了三级台阶,到第四级时,他的脚抬得很高,仿佛是在跨一道门槛,踩下去的时候像是被什么东西硌了一硌,他停顿了一下,才提后脚。那根很老的毛竹扁担受了震动,便“嘎叽”地惨叫了一声,父亲身子晃一晃,水便泼了一些在台阶上。我连忙去抢父亲的担子,他却很粗暴地一把推开我:不要你凑热闹,我连一担水都挑不动吗!我只好让在一边,看父亲把水挑进厨房里去。厨房里又传出一担沉重的叫声,我和母亲都惊了惊,但我们都尽力保持平静。等父亲从厨房出来,他那张古铜色的脸很像一块青石板。父亲说他的腰闪了,要母亲为他治治。母亲懂土方,用根针放火上烧一烧,在父亲闪腰的部位刺九个洞,每个洞都刺出鲜红的血,然后拿出舀米的竹筒,点个火在筒内过一下,啪一声拍在那九个血孔上。第二天早晨,母亲拔下了那个竹筒,于是,从父亲的腰里流出好大一摊污黑的血。

这以后,我就不敢再让父亲挑水。挑水由我包了。父亲闲着没什么事可干,又觉得很烦躁。以前他可以在青石台阶上坐几个小时,自那次腰闪了之后,似乎失去了这个兴趣,也不愿找别人聊聊,也很少跨出我们家的台阶。偶尔出去一趟,回来时,一副若有所失的模样。

我就陪父亲在门槛上休息一会儿,他那颗很倔的头颅埋在膝盖里半晌都没动,那极短的发,似刚收割过的庄稼茬,高低不齐,灰白而失去了生机。

好久之后,父亲又像问自己又像是问我:这人怎么了?

怎么了呢,父亲老了。

9、父亲坐在新台阶上磕烟灰,为什么“磕了一下,感觉手有些不对劲”?

10、 有人对坐在新台阶上的父亲问,晌午饭吃过了吗?父亲回答没吃过。为什么父亲回答错了呢?

11、父亲推开我说“不要你凑热闹,我连一担水都挑不动吗!”的含义是什么?

12、为什么“我和母亲都惊了惊”,却还要“尽力保持平静”?

13、为什么父亲“回来时,一副若有所失的模样”?

14、 归纳这几段文字的思想内容。(20字以内)

(二)阅读下面两篇文章,完成后面的问题。

白发

冯骥才

①人生入秋,便开始被友人指着脑袋说:“呀,你怎么也有白发了?”听罢偶尔笑答一句:“因为头发里的色素都跑到稿纸上去了。”就这样,哼嘻哈哈、糊里糊涂地翻过了生命的山峰,开始淅淅下坡来。或者再努力,往上登一登。

②对镜看白发,有时也会认真起来:这白发中的第一根是何时出现的?为了什么?思绪往往会超越时空,一下子回到了少年时——那次同母亲聊天,母亲背窗而坐,窗子敞开着,微风无声地轻轻掀动母亲的头发。忽见母亲的一根头发被吹立起来,在夕照里竟然银亮银亮,是一根白发!这根细细的白发在风里柔弱拥曳,却不肯倒下,好似对我召唤。我第一次看见母亲的白发,第一次强烈地感受到母亲也会老,这是多可怕的事啊!我禁不住过去扑在母亲怀里,母亲不知出了什么事,问我。她用力想托我起来,我却紧紧抱住母亲,好似生怕她离去……事后,我一直没有告诉母亲这究竟为了什么。最浓烈的感情难以表达出来,最脆弱的够情只能珍藏在自己心里。如今,母亲已是满头白发。但初见她白发的感受却深刻难忘。那种人生感叹,那种凄然,那种无可奈何,正像我们无法把地上的落叶抛回树枝上去……

③当妻子把一小酒盅染发剂和一枝扁头油画笔拿到我面前,叫我帮她染发时,我心里一动,怎么,我们这一代生命的森林也开始落叶了?我警一眼她的头发,笑道:“不过两三根白头发,也要这样小题大做?”可是待我用手指撩开她的头发,我惊讶了,在这黑黑的头发里怎么会埋藏这么多的白发!我竟如此粗心大意,至今才发现才看到。也正是由于这样多的白发,才迫使她动用这遮掩青春衰退的颜色:可是她明明一头乌黑而清香的秀发呀,究竟怎样一根根悄悄变白的?是在我不停歇地忙忙碌碌,侃侃而谈中,还是在我不舍昼夜地埋头写作中?是那些年在大地震后容人篱下的茹苦含辛的生活所致?是为了我那次重病内心焦虑而催白的?

④黑发如同绿草,白发犹如枯草;黑发像绿草那样散发着生命诱人的气息,白发却像枯草那样晃动着刺目、凄凉的,枯竭的颜色。我怎样做才能还给她一如当年那一头美丽的黑发?我急于把她所有变白的头发染黑。她却说:“你是不是把染发剂滴在我头顶上了?”我一怔,赶忙用眼皮噙住泪水,不叫它再滴落下来。

⑤一次,我把剩下的染发剂交给她,请她也给我的头发染一染。这一染,居然年轻许多!谁说时光难返,谁说青春难再,就这样我也加入了用染发剂追回岁月的行列。谁知染发是件愈来愈艰难的事情。不仅日日增多的白发需要加工,而且这时才知道,白发并不是由照发变的,它们是从走向衰老的生命深处滋生出来的。当染过的头发看上去一片乌黑青黛,它们的根部又齐刷刷冒出一茬雪白。任你怎样去染,去遮盖,它还是一茬茬涌现。人生的秋天和大自然的春天一样顽强。挡不住的白发啊!

⑥开始时精心细染,不肯漏掉一根。但事情忙起来,没有闲暇染发,只好任由它花白。染又麻烦,不染难看,渐而成了负担。

⑦一日,邻家一位老者来访,这位老者阅历深,博学,又健明,鹤发童颜,很有神采。他进属,正坐在阳光里。一个画面令我震惊,他不单头发迅白,连胡须眉毛也一概全白,在强光的照耀下,蓬松柔和,光亮透明,宛如银丝,真是美极了!我忍不住说,将来我也修炼出您这一头漂亮潇洒的白发就好了,现在的我,染和不染,成了两难。老者听了,朗声大笑,然后对我说:小老弟,你挺明白的人,怎么在白发面前糊涂了?孩童有稚嫩的美,青年有健忘的美,你有中年成熟的英,我有老来恬淡自如的美,这就像大自然的四季——春天葱花,夏天繁盛,秋天斑斓,冬天纯净。各有各的美感,各有各的优势,谁也不必羡慕谁,更不能模仿谁,模仿必累,勉强更累。人的事,生而尽其动,死而尽其静。听其自然。

⑧我听罢,顿觉地阔天宽,心情快活。摆一摆脑袋,头上花发来回一晃,宛如摇动一片秋光中的芦花。

(选自《河北日报》,有改动)

15.小川阅读完文章后,做了内容梳理,填写了下面的表格。

场景 作者的感受

第一次 ① 害怕、凄然、无可奈何

第二次 帮妻子染发时发现要子的许多白发 ②

第三次 ③ 无可奈何、成了负担

第四次 看到阳光下邻家老者满头白发,熠熠生辉 ④

16.一叶知秋,见白发而知岁月,本文通过白发写尽了发丝上的人生。小川不明白为什么第③④段将白发比作“落叶”“枯草”,文末却比作“芦花”呢?请说说你的理解。

17.小川认为第⑤段划线句写得好,却说不出所以然,请你结合语境,分析给他听。

人生的秋天和大自然的春天一样顽强。

18.小川觉得下面两段话虽然都写到了母亲和母亲的白发,但在表达方式和表达的情感上是有所不同的,请你试着帮其分析。

【甲】每每想起小时候在村里上灯学,要挑了灯笼走去挑了灯笼走回的事,便深深感到怜悯。

母亲给留着的宵夜食品便都是在亲手接过了灯笼去后递给自己的。为自己特别预备的那支小的纱灯,样子也还清清楚楚记在心里。虽然人已经是站在青春尾梢上的人,母亲的头发也全白了。

(选自吴伯箫《灯笼》)

【乙】忽见母亲的一根头发被吹立起来,在夕照里竟然银亮银亮,是一根白发!这根细细的白发在风里柔弱摇曳,却不前倒下,好似对我召唤。我第一次看见母亲的白发,第一次强烈得感受到母亲也会老,这是多可怕的事啊!我禁不住过去扑在母亲怀里。

(选自冯骥才《白发》)

(三)阅读下面的文字,完成各题。

送 考 丰子恺

今年的早秋,我不待手植的牵牛花开花,就舍弃了它们,送一群孩子到杭州来投考。

种牵牛花,扶助它们攀缘,看它们开花,结子;是我过去的秋日的乐事。今秋我虽然依旧手植它们,但对它们的感情不及以前好。因为我看出了它们一种弱点:一味想向上爬,盲目地好高。我在墙上加了一排竹钉,在竹钉上绊了一条绳,让它们爬;过了一二晚,它们早就爬出这排竹钉之上,须得再加竹钉了。后来我搬了梯子加竹钉,加到我离去它们的时候,墙上已有了七八排竹钉,牵牛花的卷蔓比芭蕉更高,与柳梢相齐,离墙顶不过三四尺了。看它们的意思还想爬上去,好像要爬到青云之上方始满足似的。为此我讨嫌它们,不待它们开花结子就离弃它们,伴送一群小学毕业生到杭州来投考。

这一群小学毕业生中,有我的女儿和亲戚朋友家的儿女。送考的也还有好几个人,父母、亲戚或先生。我名为送考,其实没有重要责任,一切都有别人指挥。因此我颇有闲心情,可以旁观他们的投考。

坐船出门的那天,乡间旱象已成。运河两岸,水车同体操队伍一般排列着,咿呀之声不绝于耳。村中农夫全体出席踏水,有的水车上,连老太婆、妇人和十二三岁的孩子也出席。这不是平常的灌溉,这是一种伟观,人与自然奋斗的伟观!我在船中听了这种声音,看了这般情景,不胜感动。但那班投考的孩子们对此如同不闻不见,只管埋头在《升学指导》《初中入学试题汇解》等书中。我喊他们:“喂!抱佛脚没有用的!看这许多人工作!这是百年来未曾见过的状态,大家看!”

但他们的眼向两岸看了一看就回到书上,依旧埋头在书中。后来却提出种种问题来考我:“穿山甲欢喜吃甚么东西的?”“耶稣诞生当中国甚么朝代?”“无烟火药是用甚么东西制成的?”“挪威的海岸线长多少哩?”……

我全被他们难倒,一个问题都回答不出来。我装着长者的神气对他们说:“这种题目不会考的!”他们都笑起来,伸出一根手指点着我,说:“你考不出!你考不出!”我虽者羞,并不成怒,管自笑着倚船窗上吸香烟。后来听见他们里面有人在教我:“穿山甲欢喜吃蚂蚁的!……”我管自看那踏水的,不去听他们的话;他们也自管埋头在书中,不来睬我,直到舍舟登陆。

乘进火车里,他们又拿出书来看;到了旅馆里他们又拿出书来看;一直看到赴考的前晚。赴考这一天,我五点钟就被他们噪醒,就起个早来送他们。许多童男童女各人挟了文具,带了一肚皮“穿山甲欢喜吃蚂蚁”之类的知识,坐黄包车去赴考。有几个十二三岁的女孩愁容满面地上车,好像被押赴刑场似的,看了真有些可怜。

到了晚上,许多孩子活泼泼地回来了。一进房间就凑作一堆讲话:那个题目难,易;你的答案不错,我的答案错,议论纷纷,沸反盈天。讲了半天,结果有的脸上表示满足,有的脸上表示失望。

他们每人投考的不止一个学校,有的考二校,有的考三校。大概省立的学校是大家共通地投考的。其次,市立的,公立的,私立的,教会的,则各人所选择不同。但在大多数的投考者和送考者的观念中,似乎把杭州的学校这样地排列着高下等第。明知自己知识不足,算术做不出;明知省立学校难考取,要十个人里头取一个,但宁愿多出一块钱的报名费和一张照片,去碰碰运气看。万一考得取,可以爬得高些。省立学校的“省”字仿佛对他们发散无限的香气,大家讲起了不胜欣羡。

有一个学校录取案发表的一天,我同一班学生坐在学校附近一所茶店里了,他们的先生去看榜。在先生去了约一刻钟之后,大家眼巴巴地望他回来。有的人伸长了脖子向他的去处张望,有的人跨出门槛去等他。等了好久,那去处就变成了十目所视的地方,凡有来人必牵惹许多小眼睛的注意;其中穿夏布长衫的人,在他们尤加触目惊心,几乎可使他们立起身来。终于那位先生拖了一件夏布长衫,从那去处慢慢地踱回来。“回来了,回来了”,一声叫后,全体肃静,许多眼睛集中在他的嘴唇上,听候发落。这数秒间的空气的紧张,是我这支自来水笔所不能描写的啊!“谁取的”,“谁不取”,————从先生的嘴唇上判决下来。他的每一句话好像一个霹雳,我几乎想包耳朵。受到这霹雳的人有的脸孔惨白了,有的脸孔通红了,有的茫然若失了,有的手足无措了,有的哭了,但没有笑的人。结果是不取的一半,取的一半。

以后各校录取案发表的时候,我有意回避,不愿再看那种紧张的滑稽剧。但听说后来的缓和得多,因为小胆儿吓过几回,有些儿麻木了的原故。不久,所有的学生都捞得了一个学校。于是找保人,缴学费,忙了几天。这时候在旅馆听到谈话都是“我们的学校长,我们的学校短”一类的话了。

旱灾比我们来时更进步了,归乡水路不通,下火车后,须得步行三十里。考取学校的人,都鼓着勇气,跑回家去取行李。雇人挑了,星夜起程跑到火车站,乘车来杭入学。考取省立学校的人尤加起劲,跑路不嫌辛苦,置备入学用品也不惜金钱。似乎能够考得进去,便有无穷的后望,可以一辈子荣华富贵,吃用不尽似的。

我吃不下跑路,被旱灾阻留在杭了。我教我的儿女们也不须回家,托人带信去教家里人把行李送来。行李送来时,带到了关于牵牛花的消息:据说我所手植的牵牛花到今尚未开花,因为天时奇旱的缘故。我姊给我的信上说:“你去后我们又加了几排竹钉。现在爬是爬得很高,几乎爬上墙顶了。但是旱得厉害,枝叶都憔悴,爬得高也没有用,看来今年不会开花结子的。”

(有删改)

19.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,正确的一项是( )

A.“我”见到热火朝天的抗旱场景时感叹“是一种伟观”,而孩子们并不关心,只是在考前临时抱佛脚地看书。

B.他们考“我”时“伸出一根手指点着我”,一点情面都不留,形神兼备的描写表现出孩子们骄傲自负的一面。

C.“所有的学生都捞得了一个学校”一句中“捞”字,表明“我”认为每一个学生都有学校可去,没必要紧张。

D.作者通过对比的表现手法和真实的细节描摹,透视了那个时代社会的学生情状,读之令现在的我们深思。

20.关于文中等待发榜这个段落,下列说法不正确的一项是( )

A.孩子们焦急地等候着去看榜的老师,先是目光聚集到一处,后是神态各异地张望,用“牵惹”一词描写眼神形象生动。

B.老师回来后,“许多眼睛集中在他的嘴唇上”,这里运用特写镜头写出孩子们即将听到结果时的紧张、激动、焦虑等心情。

C.作者善于观察孩子们的一言一行,将感知的触角深入到他们内心深处,通过神态、动作等描写,将人物写得血肉丰满。

D.文段还从“我”的感受来侧面表现孩子们的心理,如“这数秒间的空气的紧张,是我这支自来水笔所不能描写的啊”。

21.文章结尾写牵牛花“枝叶都憔悴”寄寓了作者怎样的深意?请结合全文谈谈你的理解。

22.丰子恺认为,儿童是最自然的人,有着纯真、丰富的内心世界。你认为本文能否反映这一主张?请简要说明。

答案

1、chěnɡ 跋 jí 2.低着眉头,两眼流露出顺从的神情。形容驯良恭顺的样子 扬鬃奋蹄

2、3.B 4.B 5.C 6.A 7.C 8.亲情是如此博大,它能像蓝天一样任鸟儿自由飞翔。

9、由于台阶是水泥抹的面,不经磕,所以他就感到手有些不对劲。另外“台阶”是地位的标志,保护台阶就是保护自己的地位。10、故意回答错了,这是父亲身上有着传统农民所特有的谦卑。住新房、吃饱喝足,不是显得傲慢了吗!11、反映了父亲是一个非常要强的人。12、“我”和母亲为了照顾父亲的自尊心,尽量不扩大父亲闪腰的影响。13、 父亲干了一辈子,劳动就是生命;一旦不能劳动,就失去了这一切,所以感到若有所失。14、父亲把屋造好了,人也老了,身子也垮了。

15. 同母亲聊天时第一次看到母亲的白发 惊讶、心疼、自责 看到自己的白发层出,染与不染两难 震惊、羡慕(释然) 16.第③④段,作者看到妻子的白发而生惊讶、心疼、自责之情,感慨生命流逝,把白发比作“落叶”“枯草”,表现出作者的伤感。文末,老者的话让作者顿觉醒悟,心中释然,懂得人生四季各有各的美感,不必为时光流逝而伤心,把白发比作“芦花”,可见作者懂得欣赏自己处于中年时期的美,表现出了作者心情、认识发生了转变。 17.用了比喻、对比的修辞手法,把中年比作人生的秋天,并与自然界的春天进行比较,生动形象并强调突出了中年人白发茬茬涌现,挡也挡不住的状态,表达了作者对时光难追、青春难返、生命衰老的悲叹。 18.【甲】文用了记叙的表达方式,【乙】文运用了描写的表达方式。

【甲】文写还记得小时候母亲接过灯笼递给自己留宵夜食品,为自己预备小纱灯,如今人已站在青春末梢,母亲头发已全白,表现灯笼中凝聚着母爱,感叹时光的流逝之快。【乙】文表达了作者第一次看到母亲的白发,感叹母亲也会变老时心中震惊、凄然、伤感的情感。

19.D

20.A

21.(①暗示孩子们正渐渐远离天真烂漫的天性,表现了作者对儿童成长的关爱。

②暗示当时教育的功利追求已偏离教育的本质,传达出作者对教育的关注。

22观点一:能反映这一主张。

①本文在投考途中、考试前后、发榜前后等场景中,真实地描写了孩子们的天真、活泼、敏感,自然地展现出他们丰富的内心世界。

②文章写出作者希望呵护孩子们天真烂漫的生活,传达出对儿童保持纯真内心世界的向往。

观点二:不能反映这一主张。

①本文的孩子们对新事物已失去了好奇心,只希望通过考试“可以爬得高些”,表明他们的内心已被功利思想侵入不再纯真。

②文章写出作者对孩子们天真烂漫渐逝的悲悯,表达对那个扭曲社会下儿童失去纯真内心世界的担忧。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读