湘教版八下地理6.1东北地区的地理位置与自然环境 课件(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 湘教版八下地理6.1东北地区的地理位置与自然环境 课件(共25张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 21.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-03-22 05:47:36 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

闯关东之东北地区的地理位置与自然环境

6.1

学习目标:

1.通过阅读世界、中国行政区划图,可以准确的说出东北地区的经纬位置、半球位置、海陆位置和区域位置,了解东北地区的战略地位;

2.通过阅读地形图和地形剖面图,可以说出东北地区的主要地形类型、地形分布和地势特征,了解东北地区的河流分布及其地理意义;

3.通过阅读气温分布图和降水量分布图,可以说出东北地区的气温、降水的时空分布规律,主要气候类型特征和所处温度带;

4.通过结合地理位置、地形、气候以及河流特征,分析东北地区林区发展的优势条件。

山东滨县

哈尔滨

山海关

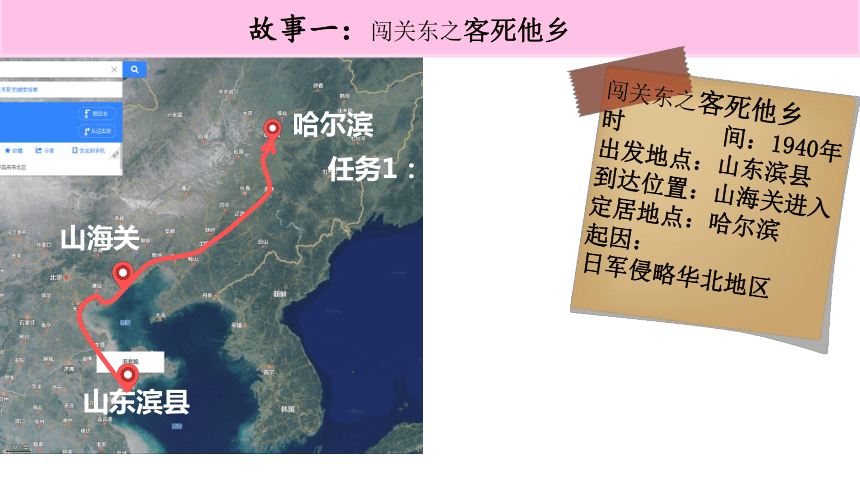

故事一:闯关东之客死他乡

闯关东之客死他乡

时 间:1940年

出发地点:山东滨县

到达位置:山海关进入

定居地点:哈尔滨

起因:

日军侵略华北地区

任务1:寻找关东

东北地区

黑龙江省

吉林省

辽宁省

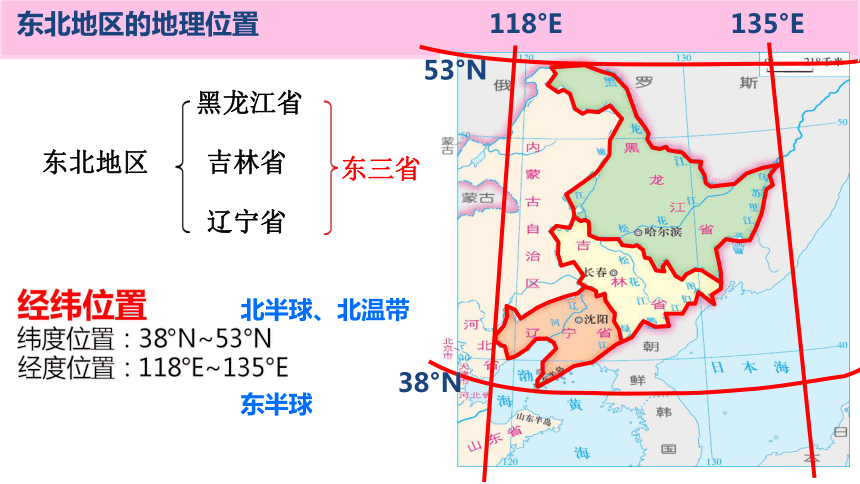

东北地区的地理位置

53°N

38°N

118°E

135°E

经纬位置

纬度位置:38°N~53°N

经度位置:118°E~135°E

东三省

北半球、北温带

东半球

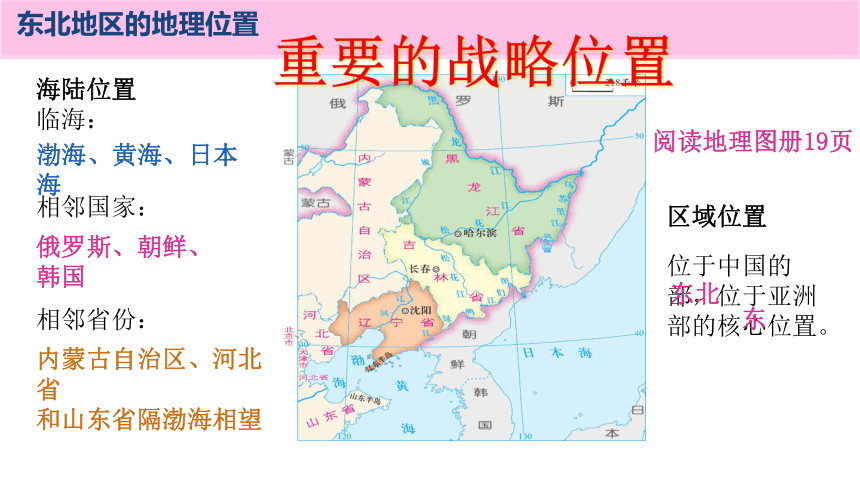

东北地区的地理位置

重要的战略位置

海陆位置

临海:

相邻国家:

相邻省份:

渤海、黄海、日本海

俄罗斯、朝鲜、

韩国

内蒙古自治区、河北省

和山东省隔渤海相望

区域位置

位于中国的 部,位于亚洲 部的核心位置。

阅读地理图册19页

东北

东

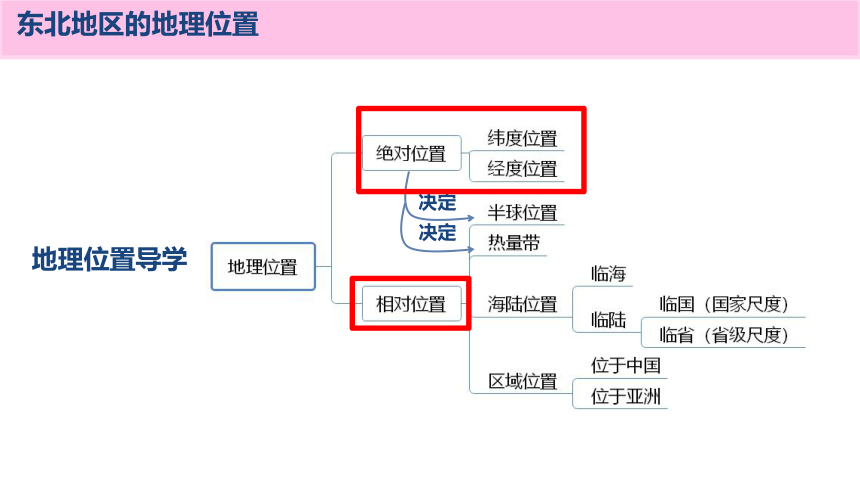

东北地区的地理位置

决定

决定

地理位置导学

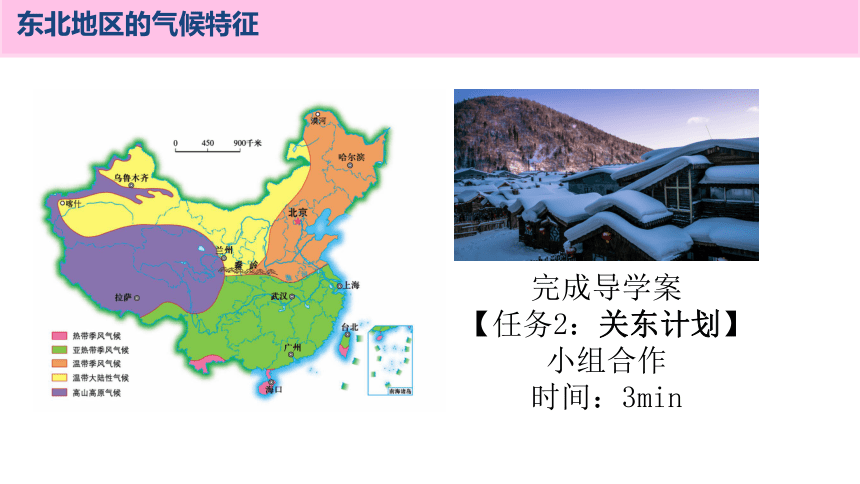

东北地区的气候特征

完成导学案

【任务2:关东计划】

小组合作

时间:3min

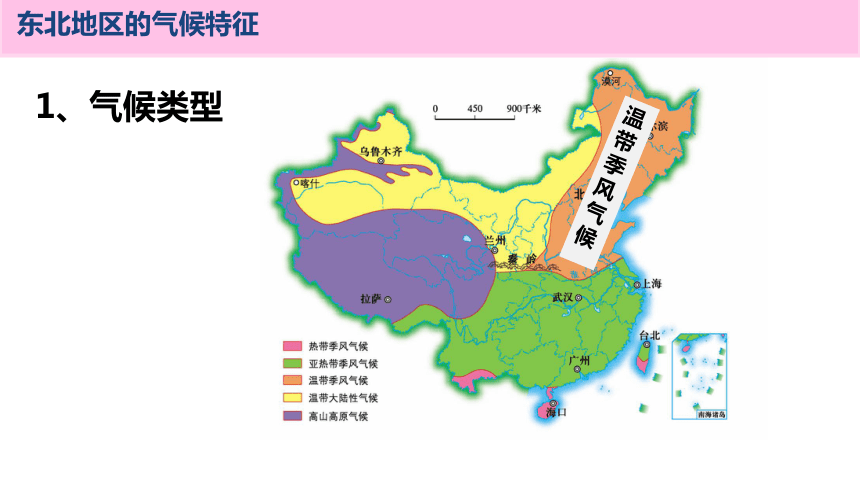

1、气候类型

温

带

季

风

气

候

东北地区的气候特征

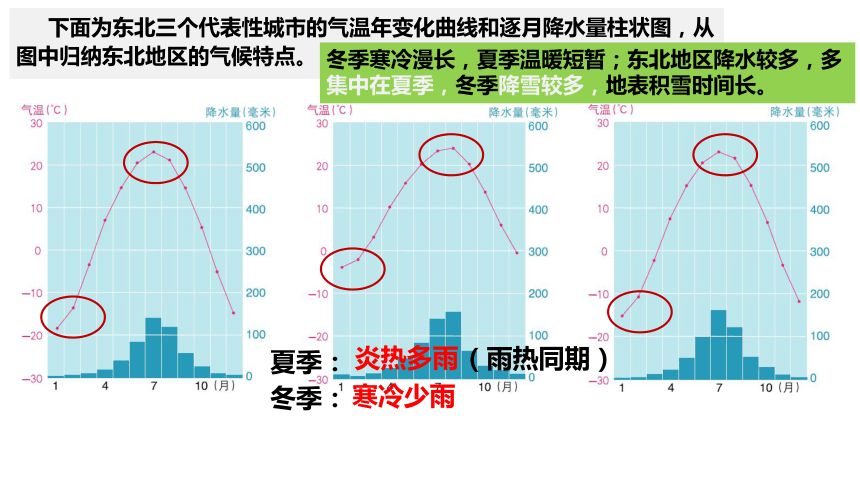

下面为东北三个代表性城市的气温年变化曲线和逐月降水量柱状图,从图中归纳东北地区的气候特点。

夏季:

冬季:

炎热多雨

寒冷少雨

(雨热同期)

冬季寒冷漫长,夏季温暖短暂;东北地区降水较多,多集中在夏季,冬季降雪较多,地表积雪时间长。

2、气温

大连

长春

哈尔滨

冬季寒冷漫长,夏季温暖短暂 气温自南向北递减

东北地区的气候特征

寒温带

中温带

暖温带

东北地区的气候特征

温度带

漠河市

地处黑龙江省北部。西与内蒙古自治区额尔古纳市为邻,南与内蒙古自治区根河市和呼中区交界,东与塔河县接壤,北隔黑龙江与俄罗斯外贝加尔边疆区(原赤塔州)和阿穆尔州相望,是中国最北端的县级行政区。

大连

长春

哈尔滨

自东南向西北内陆减少 集中在夏季

东北地区的气候特征

3、降水

干湿区

半湿润区

湿润区

东北地区的气候特征

故事一:闯关东之客死他乡

跟随故事一的脚步,走进东北地区

完成导学案自主学习

【任务3:探路关东】

自主完成

时间:3min

大兴安岭、小兴安岭、长白山

三江平原、松嫩平原、辽河平原

辽东丘陵

1、主要地形

平原:

山地:

丘陵:

东北地区的地形特征

以平原和山地为主

长白山天池

Changbai mountain pool in the sky

是一座休眠火山,火山口积水成湖,夏融池水比天还要蓝;冬冻冰面雪一样的白,被16座山峰环绕,仅在天豁峰和龙门峰间有一狭道池水溢出,飞泻成长白瀑布,是松花江的正源。

东北地区的地形特征

松嫩平原

辽河平原

小 兴 安 岭

张广才岭

长白山脉

三江平原

黑 龙 江

乌苏里江

图们江

鸭绿江

2.分布特征:

地表结构呈

半环状的三带

沿45°N东北地区地形剖面

沿125°E东北地区地形剖面

南北两侧高,中间低;

东西两侧高,中间低;

东北地区的地形特征

3.地势特征

东北地区的地形特征

地形特征导学

东北地区的河流特征

地形、气候共同影响

河流特征导学

流速、流域、水能等......

共同 影响

完成导学案

【任务4:定居关东】

小组合作

时间:3min

东北针叶林的树种以落叶松居多,红松次之;阔叶林树种以杨、桦、栎为主。

东北地区的森林

全国性商品粮基地:

黑龙江和吉林中部的松嫩平原及黑龙江的三江平原

课堂检测

1.(2024·湖南中考模拟)东北地区的冬天漫长而寒冷,其主要原因是( )

A.地处高纬地区,降水稀少

B.地处内陆,空气干燥

C.纬度较高,气温较低

D.地势较高,气温较低

2.(2024·天水市第一中学中考模拟)东北三省的地形主要有( )

A.盆地和高原

B.高原和丘陵

C.山地和平原

D.平原和高原

C

C

课堂检测

3.植被的分布受地形、气候、土壤等自然地理要素的综合影响。对其生长环境往往有明显的指示作用。

(1)从山麓到山顶,植被发生了怎样的变化?想一想,为什么?

(2)长白山东南侧年降水量可达1000毫米以上,而西北侧仅为600~700毫米。为什么同一座山体两侧的降水量会明显不同?

闯关东之东北地区的地理位置与自然环境

6.1

学习目标:

1.通过阅读世界、中国行政区划图,可以准确的说出东北地区的经纬位置、半球位置、海陆位置和区域位置,了解东北地区的战略地位;

2.通过阅读地形图和地形剖面图,可以说出东北地区的主要地形类型、地形分布和地势特征,了解东北地区的河流分布及其地理意义;

3.通过阅读气温分布图和降水量分布图,可以说出东北地区的气温、降水的时空分布规律,主要气候类型特征和所处温度带;

4.通过结合地理位置、地形、气候以及河流特征,分析东北地区林区发展的优势条件。

山东滨县

哈尔滨

山海关

故事一:闯关东之客死他乡

闯关东之客死他乡

时 间:1940年

出发地点:山东滨县

到达位置:山海关进入

定居地点:哈尔滨

起因:

日军侵略华北地区

任务1:寻找关东

东北地区

黑龙江省

吉林省

辽宁省

东北地区的地理位置

53°N

38°N

118°E

135°E

经纬位置

纬度位置:38°N~53°N

经度位置:118°E~135°E

东三省

北半球、北温带

东半球

东北地区的地理位置

重要的战略位置

海陆位置

临海:

相邻国家:

相邻省份:

渤海、黄海、日本海

俄罗斯、朝鲜、

韩国

内蒙古自治区、河北省

和山东省隔渤海相望

区域位置

位于中国的 部,位于亚洲 部的核心位置。

阅读地理图册19页

东北

东

东北地区的地理位置

决定

决定

地理位置导学

东北地区的气候特征

完成导学案

【任务2:关东计划】

小组合作

时间:3min

1、气候类型

温

带

季

风

气

候

东北地区的气候特征

下面为东北三个代表性城市的气温年变化曲线和逐月降水量柱状图,从图中归纳东北地区的气候特点。

夏季:

冬季:

炎热多雨

寒冷少雨

(雨热同期)

冬季寒冷漫长,夏季温暖短暂;东北地区降水较多,多集中在夏季,冬季降雪较多,地表积雪时间长。

2、气温

大连

长春

哈尔滨

冬季寒冷漫长,夏季温暖短暂 气温自南向北递减

东北地区的气候特征

寒温带

中温带

暖温带

东北地区的气候特征

温度带

漠河市

地处黑龙江省北部。西与内蒙古自治区额尔古纳市为邻,南与内蒙古自治区根河市和呼中区交界,东与塔河县接壤,北隔黑龙江与俄罗斯外贝加尔边疆区(原赤塔州)和阿穆尔州相望,是中国最北端的县级行政区。

大连

长春

哈尔滨

自东南向西北内陆减少 集中在夏季

东北地区的气候特征

3、降水

干湿区

半湿润区

湿润区

东北地区的气候特征

故事一:闯关东之客死他乡

跟随故事一的脚步,走进东北地区

完成导学案自主学习

【任务3:探路关东】

自主完成

时间:3min

大兴安岭、小兴安岭、长白山

三江平原、松嫩平原、辽河平原

辽东丘陵

1、主要地形

平原:

山地:

丘陵:

东北地区的地形特征

以平原和山地为主

长白山天池

Changbai mountain pool in the sky

是一座休眠火山,火山口积水成湖,夏融池水比天还要蓝;冬冻冰面雪一样的白,被16座山峰环绕,仅在天豁峰和龙门峰间有一狭道池水溢出,飞泻成长白瀑布,是松花江的正源。

东北地区的地形特征

松嫩平原

辽河平原

小 兴 安 岭

张广才岭

长白山脉

三江平原

黑 龙 江

乌苏里江

图们江

鸭绿江

2.分布特征:

地表结构呈

半环状的三带

沿45°N东北地区地形剖面

沿125°E东北地区地形剖面

南北两侧高,中间低;

东西两侧高,中间低;

东北地区的地形特征

3.地势特征

东北地区的地形特征

地形特征导学

东北地区的河流特征

地形、气候共同影响

河流特征导学

流速、流域、水能等......

共同 影响

完成导学案

【任务4:定居关东】

小组合作

时间:3min

东北针叶林的树种以落叶松居多,红松次之;阔叶林树种以杨、桦、栎为主。

东北地区的森林

全国性商品粮基地:

黑龙江和吉林中部的松嫩平原及黑龙江的三江平原

课堂检测

1.(2024·湖南中考模拟)东北地区的冬天漫长而寒冷,其主要原因是( )

A.地处高纬地区,降水稀少

B.地处内陆,空气干燥

C.纬度较高,气温较低

D.地势较高,气温较低

2.(2024·天水市第一中学中考模拟)东北三省的地形主要有( )

A.盆地和高原

B.高原和丘陵

C.山地和平原

D.平原和高原

C

C

课堂检测

3.植被的分布受地形、气候、土壤等自然地理要素的综合影响。对其生长环境往往有明显的指示作用。

(1)从山麓到山顶,植被发生了怎样的变化?想一想,为什么?

(2)长白山东南侧年降水量可达1000毫米以上,而西北侧仅为600~700毫米。为什么同一座山体两侧的降水量会明显不同?

同课章节目录

- 第五章 中国的地域差异

- 第一节 四大地理区域的划分

- 第二节 北方地区和南方地区

- 第三节 西北地区和青藏地区

- 第六章 认识区域:位置和分布

- 第一节 东北地区的地理位置与自然环境

- 第二节 东北地区的人口与城市分布

- 第三节 东北地区的产业分布

- 第七章 认识区域:联系与差异

- 第一节 香港特别行政区的国际枢纽功能

- 第二节 澳门特别行政区的旅游文化特色

- 第三节 珠江三角洲区域的外向型经济

- 第四节 长江三角洲区域的内外联系

- 第五节 长株潭城市群内部的差异与联系

- 第八章 认识区域:环境与发展

- 第一节 北京市的城市特征与建设成就

- 第二节 台湾省的地理环境与经济发展

- 第三节 新疆维吾尔自治区的地理概况与区域开发

- 第四节 贵州省得环境保护与资源利用

- 第五节 黄土高原的区域发展与居民生活

- 第九章 建设永续发展的美丽中国