岳麓版历史高二选修三第三单元第10课从局部战争走向全面战争

文档属性

| 名称 | 岳麓版历史高二选修三第三单元第10课从局部战争走向全面战争 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 450.0KB | ||

| 资源类型 | 素材 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-05-18 18:19:30 | ||

图片预览

文档简介

登陆21世纪教育 助您教考全无忧

岳麓版历史高二选修三第三单元

第10课从局部战争走向全面战争同步练习

一、选择题。

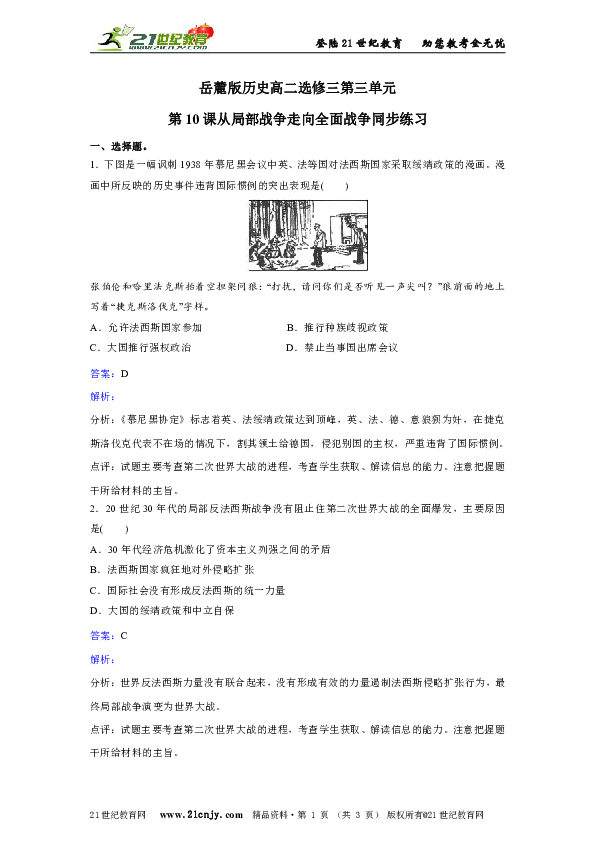

1.下图是一幅讽刺1938年慕尼黑会议中英、法等国对法西斯国家采取绥靖政策的漫画。漫画中所反映的历史事件违背国际惯例的突出表现是( )

张伯伦和哈里法克斯抬着空担架问狼:“打扰,请问你们是否听见一声尖叫?”狼前面的地上写着“捷克斯洛伐克”字样。

A.允许法西斯国家参加 B.推行种族歧视政策

C.大国推行强权政治 D.禁止当事国出席会议

答案:D

解析:

分析:《慕尼黑协定》标志着英、法绥靖政策达到顶峰,英、法、德、意狼狈为奸,在捷克斯洛伐克代表不在场的情况下,割其领土给德国,侵犯别国的主权,严重违背了国际惯例。

点评:试题主要考查第二次世界大战的进程,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

2.20世纪30年代的局部反法西斯战争没有阻止住第二次世界大战的全面爆发,主要原因是( )

A.30年代经济危机激化了资本主义列强之间的矛盾

B.法西斯国家疯狂地对外侵略扩张

C.国际社会没有形成反法西斯的统一力量

D.大国的绥靖政策和中立自保

答案:C

解析:

分析:世界反法西斯力量没有联合起来,没有形成有效的力量遏制法西斯侵略扩张行为,最终局部战争演变为世界大战。

点评:试题主要考查第二次世界大战的进程,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

3.20世纪30年代,美国推行中立政策,下列对这一政策的正确表述是( )

①适应国内外形势,维护自身利益 ②反映国际形势走向缓和

③不利于地区冲突的缓和与解决 ④不关心美洲地区以外的事务

A.①③ B.②④ C.①③④ D.③④

答案:A

解析:

分析:20世纪30年代美国推行“中立政策”时,法西斯德国、意大利、日本在世界各地点燃战火,故②错误。第一次世界大战后,美国提出“十四点和平纲领”反映其企图建立世界霸权,故④错误,可用排除法,A项正确。

点评:试题主要考查第二次世界大战的进程,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

4.一位政治人物曾经表示:“如果意大利向多瑙河、巴尔干半岛扩张,会造成欧洲战争,如果他们在非洲沙漠通行无阻,或者就能安静下来。”这种说法主要是针对( )

A.第一次世界大战时,意大利加入协约国一方作战

B.巴黎和会上意大利提出领土扩张要求

C.20世纪30年代意大利侵略埃塞俄比亚

D.第二次世界大战前德意武装干涉西班牙

答案:C

解析:

分析:综合上述材料可以判断,让意大利向非洲沙漠扩张,以牺牲弱小国家来避免对西欧国

家的威胁,这正是绥靖政策的体现。

点评:本题考查学生迁移应用历史知识的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

5.美国作家海明威所著的《战地钟声》,以1937年西班牙内战为背景,讲述了一名来自美国的国际纵队战士帮助西班牙人民抗击法西斯的故事。当时,干涉西班牙内战的法西斯国家是( )

①德国 ②意大利 ③日本 ④匈牙利

A.① B.①② C.③④ D.①②③

答案:B

解析:

分析:围绕西班牙内战有世界各派力量,归纳起来有三种:法西斯势力、反法西斯势力、推行绥靖政策的国家。干涉西班牙内战的法西斯国家是德意两国。

点评:本题考查学生再现历史知识的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

6.希特勒说:“利用布尔什维主义的幽灵来遏制凡尔赛诸国,要使它们相信,德国是反对赤祸的决定性堡垒。这是我们渡过危机、摆脱《凡尔赛和约》和重新武装的惟一方法。”基于此,德国( )

A.与日本签订《反共产国际协定》

B.支持西班牙叛军,干涉西班牙内战

C.与苏联签订《苏德互不侵犯条约》

D.出兵占领莱茵非军事区

答案:A

解析:

分析:材料体现了“利用布尔什维主义的幽灵”“反对赤祸”等关键词,在此基础上,德国与日本签订了《反共产国际协定》。故选A。

点评:本题考查学生理解分析材料能力。注意把握题干所给材料的主旨。

7.第二次世界大战前,法西斯侵略者在世界范围内发动的最早的局部侵略战争是( )

A.意大利侵略埃塞俄比亚 B.德意联合侵略西班牙

C.日本发动九一八事变 D.德国吞并奥地利

答案:C

解析:

分析: 1931年9月18日,日本发动九一八事变,中国开始了反法西斯战争,这是世界范围内发动的最早的局部反法西斯战争。而A项发生在1935年10月;B项发生在1936年;D项发生在1938年。故选C。

点评:本题考查学生识记能力。注意把握题干所给材料的主旨。

8.1936年,当埃塞俄比亚呼吁国联贷款给埃塞俄比亚买武器时,国联却以23票反对、25票弃权予以否决,只有埃塞俄比亚一国投赞成票。这一事实( )

①表明法西斯国家在国联中起重要作用

②反映了国联的本质特点

③表明了英法美的绥靖意图

④反映了国际形势不利于埃塞俄比亚

A.①②③ B.②③④

C.①②③④ D.②④

答案:B

解析:

分析:材料只是反映了国联没有起到维护和平的作用,并没表明法西斯国家在国联中起重要作用,故排除含①的选项,答案为B。

点评:本题考查学生理解分析能力。注意把握题干所给材料的主旨。

9.西班牙内战时,英国与法国实行的“不干涉”政策实际上是纵容侵略政策,这主要是因为他们( )

A.客观上限制了苏联对西班牙共和国政府进行援助

B.直接支持佛朗哥叛军

C.直接支持德意公开干涉西班牙

D.客观上限制了西班牙共和国取得武器援助

答案:D

解析:

分析:该政策是指不向交战双方提供武器援助。而当时力量对比上法西斯力量占上风,且法

西斯力量可以从德意获得武器援助,故实际上起到了纵容侵略的作用,客观上限制了西班牙

共和国从英法美获得武器援助。

点评:本题考查“不干涉”和“中立”的含义。注意把握题干所给材料的主旨。

10.“第二次世界大战的悲剧本来是很容易避免的,善良的软弱强化了邪恶的刻毒。”(丘吉尔《二战回忆录》)这句话揭示了( )

A.二战的罪魁是意大利法西斯

B.绥靖政策对二战发生有重大责任

C.凡尔赛和约是二战的罪魁

D.捷克斯洛伐克的软弱助长了希特勒的野心

答案:B

解析:

分析:本题考查学生理解分析能力。材料体现了正是由于英法美等国的“善良的软弱”而助长了德意日法西斯的“邪恶的刻毒”,从而没有阻止第二次世界大战的爆发。故符合题意的为B项。

点评:试题主要考查第二次世界大战的进程,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

11.丘吉尔说:“我知道,今天人们很不愿意回忆那一次会议,在那次会议中张伯伦和达拉第等自投罗网,向希特勒和墨索里尼投降。”丘吉尔这样说的理由是因为“那一次会议”( )

A.承认了德国吞并整个捷克斯洛伐克的现实

B.使建立欧洲集体安全体系的努力最终破产

C.使德国法西斯得到了“向西进军”的鼓励

D.使德军摆脱了东西两线同时作战的困境

答案:C

解析:

分析:根据材料信息,张伯伦和达拉第参加向德意法西斯投降的会议是慕尼黑会议,该会议

刺激了德国法西斯的侵略野心,德国开始向西进军,故C正确。

点评:试题主要考查第二次世界大战的进程,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

12.德国进攻波兰之前,英国政治家反复强调“波兰作为一个殉难者比作为一个主权国家更有利于英国”。英国考虑的是( )

A.波兰灭亡后有利于德国进攻苏联

B.波兰的灭亡对英国的利益无关紧要

C.帮助波兰维持独立会大量消耗英国实力

D.波兰保持独立会影响欧洲大陆均势

答案:A

解析:

分析:由于复杂的原因,二战全面爆发前英法等西方大国一直推行绥靖政策,就英国而言,它希望德国在波兰灭亡后马上进攻苏联,以此来维护自己的利益,所以它坐视波兰灭亡而按兵不动。

点评:本题考查学生分析、归纳能力。注意把握题干所给材料的主旨。

13.1937年初,海明威以记者身份来到被围困中的马德里,借了钱买救护车支援共和国政府。1940年他写成《战地钟声》一书。指出“所有的人是一个整体,别人的不幸就是你的不幸。所以,不要问丧钟是为谁而鸣——它就是为你而鸣。” 这里他所说的“为你而鸣”指( )

A.西班牙内战 B.波兰战败

C.法国投降 D.奥地利遭德国吞并

答案:C

解析:

分析:这里海明威主要针对西班牙内战有感而发,是对英法“不干涉”政策即绥靖政策的谴责,所以“你”指的是英法,故选C。A、B、D都是绥靖政策的受害者。

点评:试题主要考查第二次世界大战的进程的,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

14.1932年,英国外交大臣奥斯汀·张伯伦说:“世界近两年正在倒退,各国相互之间不是更加接近……而是又采取危及世界和平的猜疑、恐惧和威胁的态度。”下列对这句话的解读,正确的是( )

A.美国企图领导世界的打算使各国的关系疏远

B.德意日法西斯轴心同盟的形成是加剧彼此不信任的重要原因之一

C.所谓的“采取危及世界和平的……态度”是指欧美主要国家推行绥靖政策

D.造成当时世界“正在倒退”的主要原因是资本主义世界经济危机的发生

答案:D

解析:

分析:由题干中时间“1932年”“倒退”“猜疑……的态度”可知与1929—1933年经济危机

有关,在经济危机打击下,各国都拼命争夺世界市场,建立贸易壁垒,德、意、日则走上了

法西斯道路。

点评:试题主要考查第二次世界大战的进程,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

15.“他们扔出了两个‘小孩’(指奥地利和捷克),再扔出另一个‘小孩’(指波兰)给‘狼群’以求躲避灾难的政策还能有收益吗?”文中的“狼群”是指 ( )

A.英国 B.法国 C.德国 D.俄国

答案:C

解析:

分析:结合所学知识:德国在1938年吞并奥地利,1939年吞并捷克,1939年9月突袭波兰

并在一个月后占领波兰,由此可推出是德国。

点评:本题主要考查学生对材料信息的把握能力。注意把握题干所给材料的主旨。

16.1936年11月,德日两国签订了《反共产国际协定》,后意大利加入,结成三国轴心。它们打着反共产国际旗号的原因有( )

①不愿过早刺激西方大国

②苏联和共产国际是它们侵略的巨大障碍

③与英法美的矛盾激化

④加强三国之间的友好合作

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

答案:A

解析:

分析:根据题干时间,当时德日与英法美的矛盾尚未激化,排除③;④只是结盟的表现,与

题意不符。而苏联和共产国际是他们侵略的巨大障碍,同时也不愿过早刺激西方大国,因而

打着“反共”的旗号勾结在一起,A项符合题意。

点评:本题考查理解分析能力。注意把握题干所给材料的主旨。

17.《慕尼黑协定》的主要内容包括:捷将苏台德地区割让给德国……英法保证捷新边界不受侵略;当捷境内少数民族问题已告解决时,德意也将对捷提供保证。由此可知《慕尼黑协定》的实质是( )

A.对法西斯国家的侵略行为姑息纵容 B.保护捷克的利益

C.维护德国利益 D.助长了法西斯的侵略气焰

答案:A

解析:

分析:《慕尼黑协定》是绥靖政策的顶峰,它是以牺牲小国利益纵容侵略的政策。从题干看出捷将苏台德地区割让给德国是对捷克的侵略,故B 错误;对于英法来说签订这一协定本质上不会是维护德国利益,C 错误。D 是影响不是实质。

点评:本题考查学生透过现象看本质的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

18.1939年8月,希特勒私下宣称:“让我们把这一条约(《苏德互不侵犯条约》)看作是确保我们后方的东西吧!”“目前苏联并不危险……只有当我们在西欧的行动自由时,我们才能反对苏联。在以后一两年中,目前的局面将继续存在。”这表明德国签约的首要目的是( )

A.在未来的战争中免于两线作战

B.在德国突袭波兰时避免与苏军发生冲突

C.首先攻占西欧,为将来进攻苏联做准备

D.防止苏联与英法构筑集体安全体系

答案:A

解析:

分析:根据题干中关键信息“1939年8月”“确保我们后方”“只有当我们……才能反对苏

联”,可以看出德国签约是为了避免两线作战,先进攻西欧,确保苏联按兵不动等,在西欧

“行动自由”时再进攻苏联,以后的战争态势也说明了这一点,故选A。

点评:试题主要考查第二次世界大战的进程,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

19.丘吉尔在《第二次世界大战回忆录》中探求了第二次世界大战的起源,他为本卷定下的主题是“英语民族如何由于他们的不明智、麻痹大意和好心肠而听任恶人重新武装。”对此理解不正确的是( )

A.“好心肠”实为英国以牺牲别国的利益来换取自身的安全

B.“恶人”主要指德、意、日法西斯力量

C.丘吉尔的回忆录是研究第二次世界大战的重要史料

D.丘吉尔的言论揭示了第二次世界大战爆发的根源

答案:D

解析:

分析:材料中的英语民族主要是指英、美等西方大国,针对德、意、日法西斯国家的侵略扩张推行了利己主义的“绥靖政策”或“中立”政策,未能制止第二次世界大战的爆发,而丘吉尔作为第二次世界大战的重要见证人,他的回忆录具有重要的史料价值。故A、B、C三项均是对材料的正确理解。第二次世界大战爆发的根源在于帝国主义固有的矛盾和政治经济发展的不平衡性。故D项理解不正确。

点评:本题考查学生的理解分析能力。注意把握题干所给材料的主旨。

20.右图为一幅20世纪30年代的欧洲形势图。该图反映出( )

A.三国轴心最终形成 B.德国吞并了奥地利

C.慕尼黑协定的后果 D.德国即将进攻波兰

答案:B

解析:

分析:图片无法显示日本信息,三国轴心最终形成说法无依据,故A项错误;结合图片信息

可知,奥地利与德国版图为同一色彩范围内,也就是德国吞并奥地利,故B项正确;图片中

苏台德地区不在德国版图范围之内,故C项错误;图片无法反映德国即将进攻波兰的信息,

故D项错误。

点评:试题主要考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

二、材料分析题

21.阅读下列材料:

材料一 自从我担任目前职务以来,我的主要任务就是为欧洲的绥靖……捷克斯洛伐克问题是最后的,说不定还是最危险的一个问题。既然我们已经走过来了,我觉得可以沿着这条通向稳定的道路继续前进了。

——1938年10月3日张伯伦在下院的辩论词

材料二 这是我们迄今体验到的最严重的后果。由于我们五年来所做的和没有做的一切所造成的结果……五年孜孜以求尽量不抵抗路线的结果,五年英国势力不断退让的结果……我们处在一切降临英国和法国的最大灾难面前。

——1938年10月5日丘吉尔在下院的辩论词

材料三 ……不论德苏协定属于什么性质,它都不能改变英国对波兰所承担的义务,并且决心加以履行。……我希望向您重申我的信念:我们两国人民之间的战争将是所能出现的最大灾难。……我看不到德波之间有什么问题不能够以及不应该通过和平手段得到解决。我们已经准备并将一直准备协助创造条件来进行这种谈判……

——1939年8月22日张伯伦致希特勒的信

请回答:

(1)比较材料一和材料二,张伯伦与丘吉尔的辩论源于何事?二者的观点有何不同?

答案:《慕尼黑协定》的签订。

不同点:①对《慕尼黑协定》的评价不同:张伯伦认为解决了“最后的”“最危险的”问题,丘吉尔认为是“最严重的后果”。②对以前实行的绥靖政策的看法不同:张伯伦认为是成功的,丘吉尔认为是失败的。③对绥靖政策前途的预测不同:张伯伦认为是“通向稳定”,丘吉尔认为是走向“灾难”。

(2)用世界大战爆发后的有关史实给以上辩论作一个回答。

答案:二战爆发后,德国并没有向英法预计的那样在灭亡波兰后进攻苏联,而是将战争重心转到西线。法国沦陷后,又发动大不列颠之战,英国为其绥靖政策付出了沉重的代价。

(3)与张伯伦的辩词相比较,他写给希特勒的信反映了什么问题?

答案:说明英国的态度与捷克斯洛伐克危机时有所变化,对波兰危机作出了较强硬的表态,但英国仍寄希望于绥靖政策。

解析:

分析:第(1)问第一小问根据时间“1938年10月”及“捷克斯洛伐克问题”“不抵抗路线”等关键信息不难判断答案;第二小问提炼材料信息总结归纳即可。第(2)问依据所学史实回答即可完成。第(3)问既要注意英国态度变化又要注意张伯伦的基本立场并没有变化。

点评:试题主要考查第二次世界大战的进程中,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

22.阅读下列材料:

材料一 正如我们已经看到的,第一次世界大战的爆发,或多或少是欧洲领导人心血来潮的结果;与此相反,第二次世界大战则是穷兵黩武的国家刻意的侵略行为——西方民主国家和苏联的领导人都没有能够对这些挑战作出果断回应,导致轴心国的军事扩张愈演愈烈。西方国家同苏联之间存在竞争,尤其是民主政体对斯大林的极权政体充满怀疑,妨碍了英国、法国同苏联之间展开有效的合作,从而制约了它们对付轴心国的行动。另外一个重要原因是民主国家内部存在严重分歧,英国和法国领导人对于第一次世界大战结束后签订的凡尔赛和约中针对德国侵略行为的条款有争议——随着20世纪30年代的延续,一个越来越清楚的事实是,把国际安全的保证完全寄托在国际联盟的身上是毫无意义的。

——迈克·亚达斯等《喧嚣时代·20世纪全球史》

材料二 当时各国形成了各自的经济区——日本没有进入美国的经济区域,而苏联有苏联的区域,美国也建立了自己的区域,设置很高的关税壁垒。当时就是这种情况,世界各国在各自的势力范围内展开贸易,形成排斥他国的地区经济。基于当时的情况,日本不得不关注满蒙。向白人世界的移民受到排斥,日本为了解决每年增加的100万人口问题,自然要利用满蒙这一新天地。

——中村粲《大东亚战争的起因》

材料三 (20世纪)30年代国际局势的发展,有三种趋向。一种是以苏联为首的世界人民同西方民主国家结成世界反法西斯同盟,制止法西斯侵略,推迟和避免世界大战的发生。第二种是法西斯势力同西方民主国家暂时达成妥协,法西斯国家不断蚕食中小国家,并在向英法开战之前首先进攻苏联。第三种是苏联孤立自保,希特勒实现声东击西,在进攻苏联之前首先进攻西欧国家。

——王斯德《世界通史·第三编》

请回答:

(1)根据材料一,概括第二次世界大战爆发的主要原因。

答案:法西斯国家疯狂地对外侵略扩张;西方大国实行绥靖政策,国际社会未能及时制止法西斯的侵略;英法等西方国家与苏联之间的竞争和矛盾,特别是西方国家对苏联社会主义制度的仇视;英法等西方国家内部的矛盾;把维护国际安全的希望寄托在国际联盟身上。

(2)概括材料二中日本在二战期间侵华原因的观点。根据材料一并结合所学知识,谈谈你对这一观点的认识。

答案:观点:日本没有自己的势力范围,各国利用自己的势力范围排斥他国经济扩张;日本需要解决每年不断增长的人口所带来的问题。

认识:贸易或人口问题等均以不损害他国主权和领土完整为前提,材料中作者的观点模糊了战争的侵略性,是在为侵略战争辩护。

(3)第二次世界大战的进程与材料三中的哪一种趋向相吻合?结合所学知识,分析另外两种趋向最终未能出现的原因。

答案:与第三种趋向相吻合。

第一种趋向没有出现的原因:英法等国与苏联由于各种矛盾未能结成反法西斯联盟;英法等西方大国对法西斯推行绥靖政策;埃塞俄比亚、西班牙等国由于自身力量有限,又得不到国际社会的有力支援,导致法西斯的扩张非但未能得到及早遏制,还助长了法西斯的侵略气焰。

第二种趋向没有出现的原因:西方大国的绥靖政策使自己放松了警惕,使希特勒德国有机可乘;法西斯国家鉴于苏联的强大,不敢贸然进攻;《苏德互不侵犯条约》的签订。

解析:

分析:第(1)题注意从材料中提取有效信息进行综合归纳,力求全面具体。第(2)题根据材料归纳观点,注意立足点主要在经济领域,从而为后一问回答对侵略战争的认识寻找经济因素,从而弱化日本发动战争的侵略性。第(3)题可依据所学知识指出与第三种趋向相吻合,并据本课所学的知识分析另外两种趋向最终未能出现的原因。

点评:试题主要考查对第二次世界大战的进程,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

23.阅读下列材料:

材料一 我们知道,你们很清楚,我们的军用物资已通过苏伊士运河,……你们希望在希特勒问题上,我们同你们站在一起。我们认为作为代价,你们会同意我们在埃塞俄比亚的行动。

——皮雪利(意大利资本家)在英国议会中的讲话(1935年)

材料二 我们强烈希望意大利与埃塞俄比亚之间友好地解决问题,但当务之急和首要目的是确保法国、意大利和联合王国在欧洲的安全。

——霍尔(英外交大臣)在下院的讲话(1935年)

材料三 双方一致同意,排除实行(对意大利的)军事制裁,不采取任何海上封锁措施……

——英、法两国1935年9月公告

请回答:

(1)以上材料反映出哪两国在进行什么交易?其实质是什么?

答案:英、意在进行政治交易,英国以牺牲埃塞俄比亚的方式换取意大利对英国的支持。实质上是英国对意大利入侵埃塞俄比亚实行“绥靖政策”。

(2)材料三的观点造成了什么后果?

答案:意大利吞并了埃塞俄比亚,助长了意大利的侵略气焰。

(3)意大利与埃塞俄比亚之间的问题解决后,英国、法国的“当务之急和首要目的”达到了没有?为什么会出现这一结果?

答案:没有。因为1937年意大利与德、日结成了法西斯同盟,它们要挑起重新瓜分世界、称霸世界的战争。

(4)结合所学知识,分析英法对意大利之所以采取材料三所述的措施还有何历史原因。事情的实际发展为何会出乎他们的预料?

答案:一战前,意大利虽然是同盟国成员,后来却加入协约国一方作战,是英、法的盟友。意大利法西斯头子墨索里尼在思想上早就与希特勒一样要称霸世界,必然把英、法放在自己的对立面。

解析:

分析:本题考查学生阅读理解材料并结合所学知识论证有关问题的能力。第(1)(2)问,根据材料一、三中涉及的国家,结合英法的实际态度回答;第(3)问首先根据材料二归纳出目的是什么,然后结合德、意、日法西斯的行动来判断;第(4)问考查一战中意大利的表现。

点评:试题主要考查第二次世界大战的进程,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

24.阅读材料,回答问题。

材料一 希特勒并没有制定征服世界或关于别的任何事情的计划。他认为,别人会提供机会,并且他会抓住它们。……因此我们一定要在别处寻找那个提供机会的人,这个机会希特勒会利用的,而那个人也就这样给走向战争以第一推动。显而易见,尼维尔·张伯伦是这一地位的候选人。

材料二

希特勒以“牙医”的身份出现,对着坐位上仅乘下的一个病人(英国)喊道:下一个!墙上的帽子写着波兰、挪威、丹麦、比利时、法车……最后一顶帽子是英国。作为病人的英国手中拿着一把和医生一样的钳子。

(1)提供“机会”给希特勒的是什么事件?据材料和所学知识分析其影响。

答案:事件:慕尼黑阴谋。

影响:增强了德国的经济和军事实力,提高了希特勒的威望;削弱了英法两国在欧洲大陆的战略地位,给希特勒的进攻创造了条件;加速了第二次世界大战的爆发。

(2)结合史实,分析漫画反映了英国政策的什么变化及变化原因。

答案:变化:由绥靖政策到积极抵抗德国法西斯侵略。

原因:第二次世界大战后初期德国法西斯的侵略野心日益暴露;维持大陆均势;保护自身利益。

解析:

分析:第(1)问由材料看是张伯伦给了希特勒机会,所以是慕尼黑阴谋。分析影响时从提供机会和利用机会以及世界形势等方面分析。第(2)问回答变化时注意突出“变”字,原因从德国和英国两个角度考虑。

点评:试题主要考查对第二次世界大战的进程,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

25.20世纪的战争与和平

材料一 在慕尼黑协定前,在当时各种力量那样配置的情况下,有可能预防第二次世界大战。本来有可能建立一个反希特勒侵略的统一联盟;这个联盟可联合各种不同的力量,首先是联合苏联和在英法两国试图同苏联人民寻找共同语言的各界人士。但慕尼黑使建立这种联盟的一切企图遭到最严重的打击。西方列强在慕尼黑协定中背着我们同德国和意大利搞协议。

——转引自[苏联]沃尔科夫《第二次世界大战内幕》

材料二 英法与苏联的谈判是在1939年3月15日希特勒违反慕尼黑协定出兵占领捷克全境的情况下进行的。苏联建议召开苏、法、英、波、罗、土六国会议,讨论共同制止德国侵略问题。4月17日,苏联又进一步提出英法苏三国结盟抗德“八点建议”。苏联的上述建议非常切合实际,在制止战争保证欧洲安全方面肯定可以发挥作用,但是英法两国从传统的欧洲主义立场出发,排斥苏联参与欧洲事务,同时只要求苏联保证他们的安全,他们却不保证苏联的安全。

——摘编自张小兵《苏联民族利己主义外交政策与二战的爆发》

(1)结合材料与所学知识,分析说明苏联在二战前夕转而实行民族利己主义外交政策的原因。

答案:原因:慕尼黑协定的签署,暴露了英法纵容德国侵略,“祸水东引”的企图,这使苏联的安全受到了严重威胁(战争的危险临近);由于英法缺乏足够的诚意,使得苏联建立欧洲集体安全体系的努力最终归于失败;苏联尚未完全做好战争的准备;德国从自身的战略利益出发,不惜任何代价拉拢苏联,确保苏联中立。

(2)简要评价苏联在二战前夕实行的民族利己主义外交政策。

答案:评价:使苏联避免首先遭到德国的进攻,为苏联赢得了战争准备时间;但它在客观上打击了各反法西斯力量,不利于世界反法西斯统一战线的形成;使德国法西斯解除了两线作战的后顾之忧,加快了发动战争的步伐;苏联还趁火打劫,侵犯了许多弱小民族国家领土和主权,带有明显的大国强权色彩。

解析:

分析:(1)民族利己主义也叫国家利己主义,它是拼命追求本民族利益,抛弃国际关系准则的外交政策,在现实的国际交往中危害较大,二战前,苏联从民族利己主义的立场出发,和德国建立了合作关系。由材料一中“但慕尼黑使建立这种联盟的一切企图遭到最严重的打击”、“西方列强在慕尼黑协定中背着我们同德国和意大利搞协议”得出慕尼黑协定的签署,暴露了英法纵容德国侵略,“祸水东引”的企图,这使苏联的安全受到了严重威胁(战争的危险临近),由材料二中“苏联又进一步提出英法苏三国结盟抗德‘八点建议’”、“但是英法两国从传统的欧洲主义立场出发,排斥苏联参与欧洲事务,同时只要求苏联保证他们的安全,他们却不保证苏联的安全”得出由于英法缺乏足够的诚意,使得苏联建立欧洲集体安全体系的努力最终归于失败,根据所学知识可知二战前夕苏联面临十分复杂的国际关系,日本也向苏联挑衅,而此时的苏联并未完全做好战争的准备,根据所学知识《苏联互不侵犯条约》签订的过程可知德国从自身的战略利益出发,不惜任何代价拉拢苏联,确保苏联中立。(2)根据所学知识从该政策对苏联、世界反法西斯战争、德国以及对其他国家带来的影响进行分析即可。

点评:试题主要考查第二次世界大战的进程,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 1 页 (共 15 页) 版权所有@21世纪教育网

岳麓版历史高二选修三第三单元

第10课从局部战争走向全面战争同步练习

一、选择题。

1.下图是一幅讽刺1938年慕尼黑会议中英、法等国对法西斯国家采取绥靖政策的漫画。漫画中所反映的历史事件违背国际惯例的突出表现是( )

张伯伦和哈里法克斯抬着空担架问狼:“打扰,请问你们是否听见一声尖叫?”狼前面的地上写着“捷克斯洛伐克”字样。

A.允许法西斯国家参加 B.推行种族歧视政策

C.大国推行强权政治 D.禁止当事国出席会议

答案:D

解析:

分析:《慕尼黑协定》标志着英、法绥靖政策达到顶峰,英、法、德、意狼狈为奸,在捷克斯洛伐克代表不在场的情况下,割其领土给德国,侵犯别国的主权,严重违背了国际惯例。

点评:试题主要考查第二次世界大战的进程,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

2.20世纪30年代的局部反法西斯战争没有阻止住第二次世界大战的全面爆发,主要原因是( )

A.30年代经济危机激化了资本主义列强之间的矛盾

B.法西斯国家疯狂地对外侵略扩张

C.国际社会没有形成反法西斯的统一力量

D.大国的绥靖政策和中立自保

答案:C

解析:

分析:世界反法西斯力量没有联合起来,没有形成有效的力量遏制法西斯侵略扩张行为,最终局部战争演变为世界大战。

点评:试题主要考查第二次世界大战的进程,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

3.20世纪30年代,美国推行中立政策,下列对这一政策的正确表述是( )

①适应国内外形势,维护自身利益 ②反映国际形势走向缓和

③不利于地区冲突的缓和与解决 ④不关心美洲地区以外的事务

A.①③ B.②④ C.①③④ D.③④

答案:A

解析:

分析:20世纪30年代美国推行“中立政策”时,法西斯德国、意大利、日本在世界各地点燃战火,故②错误。第一次世界大战后,美国提出“十四点和平纲领”反映其企图建立世界霸权,故④错误,可用排除法,A项正确。

点评:试题主要考查第二次世界大战的进程,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

4.一位政治人物曾经表示:“如果意大利向多瑙河、巴尔干半岛扩张,会造成欧洲战争,如果他们在非洲沙漠通行无阻,或者就能安静下来。”这种说法主要是针对( )

A.第一次世界大战时,意大利加入协约国一方作战

B.巴黎和会上意大利提出领土扩张要求

C.20世纪30年代意大利侵略埃塞俄比亚

D.第二次世界大战前德意武装干涉西班牙

答案:C

解析:

分析:综合上述材料可以判断,让意大利向非洲沙漠扩张,以牺牲弱小国家来避免对西欧国

家的威胁,这正是绥靖政策的体现。

点评:本题考查学生迁移应用历史知识的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

5.美国作家海明威所著的《战地钟声》,以1937年西班牙内战为背景,讲述了一名来自美国的国际纵队战士帮助西班牙人民抗击法西斯的故事。当时,干涉西班牙内战的法西斯国家是( )

①德国 ②意大利 ③日本 ④匈牙利

A.① B.①② C.③④ D.①②③

答案:B

解析:

分析:围绕西班牙内战有世界各派力量,归纳起来有三种:法西斯势力、反法西斯势力、推行绥靖政策的国家。干涉西班牙内战的法西斯国家是德意两国。

点评:本题考查学生再现历史知识的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

6.希特勒说:“利用布尔什维主义的幽灵来遏制凡尔赛诸国,要使它们相信,德国是反对赤祸的决定性堡垒。这是我们渡过危机、摆脱《凡尔赛和约》和重新武装的惟一方法。”基于此,德国( )

A.与日本签订《反共产国际协定》

B.支持西班牙叛军,干涉西班牙内战

C.与苏联签订《苏德互不侵犯条约》

D.出兵占领莱茵非军事区

答案:A

解析:

分析:材料体现了“利用布尔什维主义的幽灵”“反对赤祸”等关键词,在此基础上,德国与日本签订了《反共产国际协定》。故选A。

点评:本题考查学生理解分析材料能力。注意把握题干所给材料的主旨。

7.第二次世界大战前,法西斯侵略者在世界范围内发动的最早的局部侵略战争是( )

A.意大利侵略埃塞俄比亚 B.德意联合侵略西班牙

C.日本发动九一八事变 D.德国吞并奥地利

答案:C

解析:

分析: 1931年9月18日,日本发动九一八事变,中国开始了反法西斯战争,这是世界范围内发动的最早的局部反法西斯战争。而A项发生在1935年10月;B项发生在1936年;D项发生在1938年。故选C。

点评:本题考查学生识记能力。注意把握题干所给材料的主旨。

8.1936年,当埃塞俄比亚呼吁国联贷款给埃塞俄比亚买武器时,国联却以23票反对、25票弃权予以否决,只有埃塞俄比亚一国投赞成票。这一事实( )

①表明法西斯国家在国联中起重要作用

②反映了国联的本质特点

③表明了英法美的绥靖意图

④反映了国际形势不利于埃塞俄比亚

A.①②③ B.②③④

C.①②③④ D.②④

答案:B

解析:

分析:材料只是反映了国联没有起到维护和平的作用,并没表明法西斯国家在国联中起重要作用,故排除含①的选项,答案为B。

点评:本题考查学生理解分析能力。注意把握题干所给材料的主旨。

9.西班牙内战时,英国与法国实行的“不干涉”政策实际上是纵容侵略政策,这主要是因为他们( )

A.客观上限制了苏联对西班牙共和国政府进行援助

B.直接支持佛朗哥叛军

C.直接支持德意公开干涉西班牙

D.客观上限制了西班牙共和国取得武器援助

答案:D

解析:

分析:该政策是指不向交战双方提供武器援助。而当时力量对比上法西斯力量占上风,且法

西斯力量可以从德意获得武器援助,故实际上起到了纵容侵略的作用,客观上限制了西班牙

共和国从英法美获得武器援助。

点评:本题考查“不干涉”和“中立”的含义。注意把握题干所给材料的主旨。

10.“第二次世界大战的悲剧本来是很容易避免的,善良的软弱强化了邪恶的刻毒。”(丘吉尔《二战回忆录》)这句话揭示了( )

A.二战的罪魁是意大利法西斯

B.绥靖政策对二战发生有重大责任

C.凡尔赛和约是二战的罪魁

D.捷克斯洛伐克的软弱助长了希特勒的野心

答案:B

解析:

分析:本题考查学生理解分析能力。材料体现了正是由于英法美等国的“善良的软弱”而助长了德意日法西斯的“邪恶的刻毒”,从而没有阻止第二次世界大战的爆发。故符合题意的为B项。

点评:试题主要考查第二次世界大战的进程,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

11.丘吉尔说:“我知道,今天人们很不愿意回忆那一次会议,在那次会议中张伯伦和达拉第等自投罗网,向希特勒和墨索里尼投降。”丘吉尔这样说的理由是因为“那一次会议”( )

A.承认了德国吞并整个捷克斯洛伐克的现实

B.使建立欧洲集体安全体系的努力最终破产

C.使德国法西斯得到了“向西进军”的鼓励

D.使德军摆脱了东西两线同时作战的困境

答案:C

解析:

分析:根据材料信息,张伯伦和达拉第参加向德意法西斯投降的会议是慕尼黑会议,该会议

刺激了德国法西斯的侵略野心,德国开始向西进军,故C正确。

点评:试题主要考查第二次世界大战的进程,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

12.德国进攻波兰之前,英国政治家反复强调“波兰作为一个殉难者比作为一个主权国家更有利于英国”。英国考虑的是( )

A.波兰灭亡后有利于德国进攻苏联

B.波兰的灭亡对英国的利益无关紧要

C.帮助波兰维持独立会大量消耗英国实力

D.波兰保持独立会影响欧洲大陆均势

答案:A

解析:

分析:由于复杂的原因,二战全面爆发前英法等西方大国一直推行绥靖政策,就英国而言,它希望德国在波兰灭亡后马上进攻苏联,以此来维护自己的利益,所以它坐视波兰灭亡而按兵不动。

点评:本题考查学生分析、归纳能力。注意把握题干所给材料的主旨。

13.1937年初,海明威以记者身份来到被围困中的马德里,借了钱买救护车支援共和国政府。1940年他写成《战地钟声》一书。指出“所有的人是一个整体,别人的不幸就是你的不幸。所以,不要问丧钟是为谁而鸣——它就是为你而鸣。” 这里他所说的“为你而鸣”指( )

A.西班牙内战 B.波兰战败

C.法国投降 D.奥地利遭德国吞并

答案:C

解析:

分析:这里海明威主要针对西班牙内战有感而发,是对英法“不干涉”政策即绥靖政策的谴责,所以“你”指的是英法,故选C。A、B、D都是绥靖政策的受害者。

点评:试题主要考查第二次世界大战的进程的,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

14.1932年,英国外交大臣奥斯汀·张伯伦说:“世界近两年正在倒退,各国相互之间不是更加接近……而是又采取危及世界和平的猜疑、恐惧和威胁的态度。”下列对这句话的解读,正确的是( )

A.美国企图领导世界的打算使各国的关系疏远

B.德意日法西斯轴心同盟的形成是加剧彼此不信任的重要原因之一

C.所谓的“采取危及世界和平的……态度”是指欧美主要国家推行绥靖政策

D.造成当时世界“正在倒退”的主要原因是资本主义世界经济危机的发生

答案:D

解析:

分析:由题干中时间“1932年”“倒退”“猜疑……的态度”可知与1929—1933年经济危机

有关,在经济危机打击下,各国都拼命争夺世界市场,建立贸易壁垒,德、意、日则走上了

法西斯道路。

点评:试题主要考查第二次世界大战的进程,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

15.“他们扔出了两个‘小孩’(指奥地利和捷克),再扔出另一个‘小孩’(指波兰)给‘狼群’以求躲避灾难的政策还能有收益吗?”文中的“狼群”是指 ( )

A.英国 B.法国 C.德国 D.俄国

答案:C

解析:

分析:结合所学知识:德国在1938年吞并奥地利,1939年吞并捷克,1939年9月突袭波兰

并在一个月后占领波兰,由此可推出是德国。

点评:本题主要考查学生对材料信息的把握能力。注意把握题干所给材料的主旨。

16.1936年11月,德日两国签订了《反共产国际协定》,后意大利加入,结成三国轴心。它们打着反共产国际旗号的原因有( )

①不愿过早刺激西方大国

②苏联和共产国际是它们侵略的巨大障碍

③与英法美的矛盾激化

④加强三国之间的友好合作

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

答案:A

解析:

分析:根据题干时间,当时德日与英法美的矛盾尚未激化,排除③;④只是结盟的表现,与

题意不符。而苏联和共产国际是他们侵略的巨大障碍,同时也不愿过早刺激西方大国,因而

打着“反共”的旗号勾结在一起,A项符合题意。

点评:本题考查理解分析能力。注意把握题干所给材料的主旨。

17.《慕尼黑协定》的主要内容包括:捷将苏台德地区割让给德国……英法保证捷新边界不受侵略;当捷境内少数民族问题已告解决时,德意也将对捷提供保证。由此可知《慕尼黑协定》的实质是( )

A.对法西斯国家的侵略行为姑息纵容 B.保护捷克的利益

C.维护德国利益 D.助长了法西斯的侵略气焰

答案:A

解析:

分析:《慕尼黑协定》是绥靖政策的顶峰,它是以牺牲小国利益纵容侵略的政策。从题干看出捷将苏台德地区割让给德国是对捷克的侵略,故B 错误;对于英法来说签订这一协定本质上不会是维护德国利益,C 错误。D 是影响不是实质。

点评:本题考查学生透过现象看本质的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

18.1939年8月,希特勒私下宣称:“让我们把这一条约(《苏德互不侵犯条约》)看作是确保我们后方的东西吧!”“目前苏联并不危险……只有当我们在西欧的行动自由时,我们才能反对苏联。在以后一两年中,目前的局面将继续存在。”这表明德国签约的首要目的是( )

A.在未来的战争中免于两线作战

B.在德国突袭波兰时避免与苏军发生冲突

C.首先攻占西欧,为将来进攻苏联做准备

D.防止苏联与英法构筑集体安全体系

答案:A

解析:

分析:根据题干中关键信息“1939年8月”“确保我们后方”“只有当我们……才能反对苏

联”,可以看出德国签约是为了避免两线作战,先进攻西欧,确保苏联按兵不动等,在西欧

“行动自由”时再进攻苏联,以后的战争态势也说明了这一点,故选A。

点评:试题主要考查第二次世界大战的进程,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

19.丘吉尔在《第二次世界大战回忆录》中探求了第二次世界大战的起源,他为本卷定下的主题是“英语民族如何由于他们的不明智、麻痹大意和好心肠而听任恶人重新武装。”对此理解不正确的是( )

A.“好心肠”实为英国以牺牲别国的利益来换取自身的安全

B.“恶人”主要指德、意、日法西斯力量

C.丘吉尔的回忆录是研究第二次世界大战的重要史料

D.丘吉尔的言论揭示了第二次世界大战爆发的根源

答案:D

解析:

分析:材料中的英语民族主要是指英、美等西方大国,针对德、意、日法西斯国家的侵略扩张推行了利己主义的“绥靖政策”或“中立”政策,未能制止第二次世界大战的爆发,而丘吉尔作为第二次世界大战的重要见证人,他的回忆录具有重要的史料价值。故A、B、C三项均是对材料的正确理解。第二次世界大战爆发的根源在于帝国主义固有的矛盾和政治经济发展的不平衡性。故D项理解不正确。

点评:本题考查学生的理解分析能力。注意把握题干所给材料的主旨。

20.右图为一幅20世纪30年代的欧洲形势图。该图反映出( )

A.三国轴心最终形成 B.德国吞并了奥地利

C.慕尼黑协定的后果 D.德国即将进攻波兰

答案:B

解析:

分析:图片无法显示日本信息,三国轴心最终形成说法无依据,故A项错误;结合图片信息

可知,奥地利与德国版图为同一色彩范围内,也就是德国吞并奥地利,故B项正确;图片中

苏台德地区不在德国版图范围之内,故C项错误;图片无法反映德国即将进攻波兰的信息,

故D项错误。

点评:试题主要考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

二、材料分析题

21.阅读下列材料:

材料一 自从我担任目前职务以来,我的主要任务就是为欧洲的绥靖……捷克斯洛伐克问题是最后的,说不定还是最危险的一个问题。既然我们已经走过来了,我觉得可以沿着这条通向稳定的道路继续前进了。

——1938年10月3日张伯伦在下院的辩论词

材料二 这是我们迄今体验到的最严重的后果。由于我们五年来所做的和没有做的一切所造成的结果……五年孜孜以求尽量不抵抗路线的结果,五年英国势力不断退让的结果……我们处在一切降临英国和法国的最大灾难面前。

——1938年10月5日丘吉尔在下院的辩论词

材料三 ……不论德苏协定属于什么性质,它都不能改变英国对波兰所承担的义务,并且决心加以履行。……我希望向您重申我的信念:我们两国人民之间的战争将是所能出现的最大灾难。……我看不到德波之间有什么问题不能够以及不应该通过和平手段得到解决。我们已经准备并将一直准备协助创造条件来进行这种谈判……

——1939年8月22日张伯伦致希特勒的信

请回答:

(1)比较材料一和材料二,张伯伦与丘吉尔的辩论源于何事?二者的观点有何不同?

答案:《慕尼黑协定》的签订。

不同点:①对《慕尼黑协定》的评价不同:张伯伦认为解决了“最后的”“最危险的”问题,丘吉尔认为是“最严重的后果”。②对以前实行的绥靖政策的看法不同:张伯伦认为是成功的,丘吉尔认为是失败的。③对绥靖政策前途的预测不同:张伯伦认为是“通向稳定”,丘吉尔认为是走向“灾难”。

(2)用世界大战爆发后的有关史实给以上辩论作一个回答。

答案:二战爆发后,德国并没有向英法预计的那样在灭亡波兰后进攻苏联,而是将战争重心转到西线。法国沦陷后,又发动大不列颠之战,英国为其绥靖政策付出了沉重的代价。

(3)与张伯伦的辩词相比较,他写给希特勒的信反映了什么问题?

答案:说明英国的态度与捷克斯洛伐克危机时有所变化,对波兰危机作出了较强硬的表态,但英国仍寄希望于绥靖政策。

解析:

分析:第(1)问第一小问根据时间“1938年10月”及“捷克斯洛伐克问题”“不抵抗路线”等关键信息不难判断答案;第二小问提炼材料信息总结归纳即可。第(2)问依据所学史实回答即可完成。第(3)问既要注意英国态度变化又要注意张伯伦的基本立场并没有变化。

点评:试题主要考查第二次世界大战的进程中,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

22.阅读下列材料:

材料一 正如我们已经看到的,第一次世界大战的爆发,或多或少是欧洲领导人心血来潮的结果;与此相反,第二次世界大战则是穷兵黩武的国家刻意的侵略行为——西方民主国家和苏联的领导人都没有能够对这些挑战作出果断回应,导致轴心国的军事扩张愈演愈烈。西方国家同苏联之间存在竞争,尤其是民主政体对斯大林的极权政体充满怀疑,妨碍了英国、法国同苏联之间展开有效的合作,从而制约了它们对付轴心国的行动。另外一个重要原因是民主国家内部存在严重分歧,英国和法国领导人对于第一次世界大战结束后签订的凡尔赛和约中针对德国侵略行为的条款有争议——随着20世纪30年代的延续,一个越来越清楚的事实是,把国际安全的保证完全寄托在国际联盟的身上是毫无意义的。

——迈克·亚达斯等《喧嚣时代·20世纪全球史》

材料二 当时各国形成了各自的经济区——日本没有进入美国的经济区域,而苏联有苏联的区域,美国也建立了自己的区域,设置很高的关税壁垒。当时就是这种情况,世界各国在各自的势力范围内展开贸易,形成排斥他国的地区经济。基于当时的情况,日本不得不关注满蒙。向白人世界的移民受到排斥,日本为了解决每年增加的100万人口问题,自然要利用满蒙这一新天地。

——中村粲《大东亚战争的起因》

材料三 (20世纪)30年代国际局势的发展,有三种趋向。一种是以苏联为首的世界人民同西方民主国家结成世界反法西斯同盟,制止法西斯侵略,推迟和避免世界大战的发生。第二种是法西斯势力同西方民主国家暂时达成妥协,法西斯国家不断蚕食中小国家,并在向英法开战之前首先进攻苏联。第三种是苏联孤立自保,希特勒实现声东击西,在进攻苏联之前首先进攻西欧国家。

——王斯德《世界通史·第三编》

请回答:

(1)根据材料一,概括第二次世界大战爆发的主要原因。

答案:法西斯国家疯狂地对外侵略扩张;西方大国实行绥靖政策,国际社会未能及时制止法西斯的侵略;英法等西方国家与苏联之间的竞争和矛盾,特别是西方国家对苏联社会主义制度的仇视;英法等西方国家内部的矛盾;把维护国际安全的希望寄托在国际联盟身上。

(2)概括材料二中日本在二战期间侵华原因的观点。根据材料一并结合所学知识,谈谈你对这一观点的认识。

答案:观点:日本没有自己的势力范围,各国利用自己的势力范围排斥他国经济扩张;日本需要解决每年不断增长的人口所带来的问题。

认识:贸易或人口问题等均以不损害他国主权和领土完整为前提,材料中作者的观点模糊了战争的侵略性,是在为侵略战争辩护。

(3)第二次世界大战的进程与材料三中的哪一种趋向相吻合?结合所学知识,分析另外两种趋向最终未能出现的原因。

答案:与第三种趋向相吻合。

第一种趋向没有出现的原因:英法等国与苏联由于各种矛盾未能结成反法西斯联盟;英法等西方大国对法西斯推行绥靖政策;埃塞俄比亚、西班牙等国由于自身力量有限,又得不到国际社会的有力支援,导致法西斯的扩张非但未能得到及早遏制,还助长了法西斯的侵略气焰。

第二种趋向没有出现的原因:西方大国的绥靖政策使自己放松了警惕,使希特勒德国有机可乘;法西斯国家鉴于苏联的强大,不敢贸然进攻;《苏德互不侵犯条约》的签订。

解析:

分析:第(1)题注意从材料中提取有效信息进行综合归纳,力求全面具体。第(2)题根据材料归纳观点,注意立足点主要在经济领域,从而为后一问回答对侵略战争的认识寻找经济因素,从而弱化日本发动战争的侵略性。第(3)题可依据所学知识指出与第三种趋向相吻合,并据本课所学的知识分析另外两种趋向最终未能出现的原因。

点评:试题主要考查对第二次世界大战的进程,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

23.阅读下列材料:

材料一 我们知道,你们很清楚,我们的军用物资已通过苏伊士运河,……你们希望在希特勒问题上,我们同你们站在一起。我们认为作为代价,你们会同意我们在埃塞俄比亚的行动。

——皮雪利(意大利资本家)在英国议会中的讲话(1935年)

材料二 我们强烈希望意大利与埃塞俄比亚之间友好地解决问题,但当务之急和首要目的是确保法国、意大利和联合王国在欧洲的安全。

——霍尔(英外交大臣)在下院的讲话(1935年)

材料三 双方一致同意,排除实行(对意大利的)军事制裁,不采取任何海上封锁措施……

——英、法两国1935年9月公告

请回答:

(1)以上材料反映出哪两国在进行什么交易?其实质是什么?

答案:英、意在进行政治交易,英国以牺牲埃塞俄比亚的方式换取意大利对英国的支持。实质上是英国对意大利入侵埃塞俄比亚实行“绥靖政策”。

(2)材料三的观点造成了什么后果?

答案:意大利吞并了埃塞俄比亚,助长了意大利的侵略气焰。

(3)意大利与埃塞俄比亚之间的问题解决后,英国、法国的“当务之急和首要目的”达到了没有?为什么会出现这一结果?

答案:没有。因为1937年意大利与德、日结成了法西斯同盟,它们要挑起重新瓜分世界、称霸世界的战争。

(4)结合所学知识,分析英法对意大利之所以采取材料三所述的措施还有何历史原因。事情的实际发展为何会出乎他们的预料?

答案:一战前,意大利虽然是同盟国成员,后来却加入协约国一方作战,是英、法的盟友。意大利法西斯头子墨索里尼在思想上早就与希特勒一样要称霸世界,必然把英、法放在自己的对立面。

解析:

分析:本题考查学生阅读理解材料并结合所学知识论证有关问题的能力。第(1)(2)问,根据材料一、三中涉及的国家,结合英法的实际态度回答;第(3)问首先根据材料二归纳出目的是什么,然后结合德、意、日法西斯的行动来判断;第(4)问考查一战中意大利的表现。

点评:试题主要考查第二次世界大战的进程,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

24.阅读材料,回答问题。

材料一 希特勒并没有制定征服世界或关于别的任何事情的计划。他认为,别人会提供机会,并且他会抓住它们。……因此我们一定要在别处寻找那个提供机会的人,这个机会希特勒会利用的,而那个人也就这样给走向战争以第一推动。显而易见,尼维尔·张伯伦是这一地位的候选人。

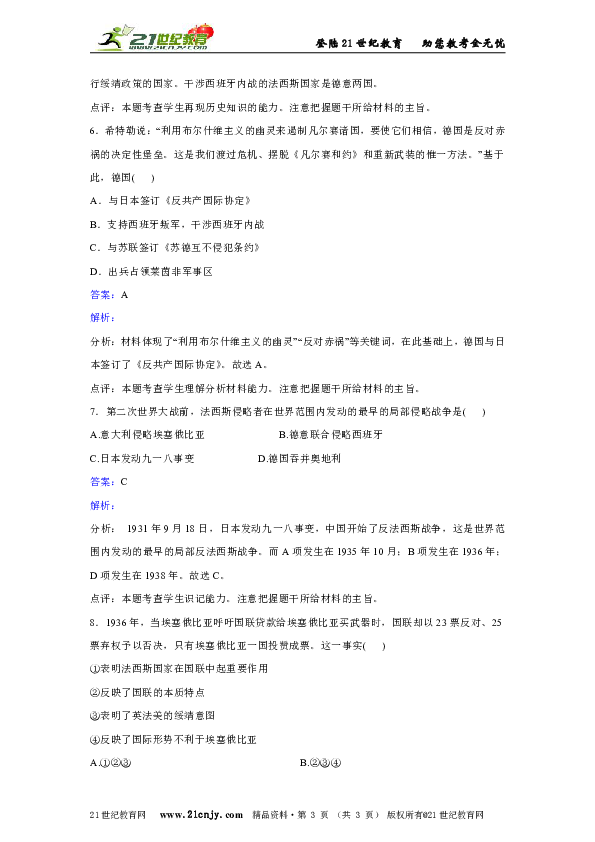

材料二

希特勒以“牙医”的身份出现,对着坐位上仅乘下的一个病人(英国)喊道:下一个!墙上的帽子写着波兰、挪威、丹麦、比利时、法车……最后一顶帽子是英国。作为病人的英国手中拿着一把和医生一样的钳子。

(1)提供“机会”给希特勒的是什么事件?据材料和所学知识分析其影响。

答案:事件:慕尼黑阴谋。

影响:增强了德国的经济和军事实力,提高了希特勒的威望;削弱了英法两国在欧洲大陆的战略地位,给希特勒的进攻创造了条件;加速了第二次世界大战的爆发。

(2)结合史实,分析漫画反映了英国政策的什么变化及变化原因。

答案:变化:由绥靖政策到积极抵抗德国法西斯侵略。

原因:第二次世界大战后初期德国法西斯的侵略野心日益暴露;维持大陆均势;保护自身利益。

解析:

分析:第(1)问由材料看是张伯伦给了希特勒机会,所以是慕尼黑阴谋。分析影响时从提供机会和利用机会以及世界形势等方面分析。第(2)问回答变化时注意突出“变”字,原因从德国和英国两个角度考虑。

点评:试题主要考查对第二次世界大战的进程,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

25.20世纪的战争与和平

材料一 在慕尼黑协定前,在当时各种力量那样配置的情况下,有可能预防第二次世界大战。本来有可能建立一个反希特勒侵略的统一联盟;这个联盟可联合各种不同的力量,首先是联合苏联和在英法两国试图同苏联人民寻找共同语言的各界人士。但慕尼黑使建立这种联盟的一切企图遭到最严重的打击。西方列强在慕尼黑协定中背着我们同德国和意大利搞协议。

——转引自[苏联]沃尔科夫《第二次世界大战内幕》

材料二 英法与苏联的谈判是在1939年3月15日希特勒违反慕尼黑协定出兵占领捷克全境的情况下进行的。苏联建议召开苏、法、英、波、罗、土六国会议,讨论共同制止德国侵略问题。4月17日,苏联又进一步提出英法苏三国结盟抗德“八点建议”。苏联的上述建议非常切合实际,在制止战争保证欧洲安全方面肯定可以发挥作用,但是英法两国从传统的欧洲主义立场出发,排斥苏联参与欧洲事务,同时只要求苏联保证他们的安全,他们却不保证苏联的安全。

——摘编自张小兵《苏联民族利己主义外交政策与二战的爆发》

(1)结合材料与所学知识,分析说明苏联在二战前夕转而实行民族利己主义外交政策的原因。

答案:原因:慕尼黑协定的签署,暴露了英法纵容德国侵略,“祸水东引”的企图,这使苏联的安全受到了严重威胁(战争的危险临近);由于英法缺乏足够的诚意,使得苏联建立欧洲集体安全体系的努力最终归于失败;苏联尚未完全做好战争的准备;德国从自身的战略利益出发,不惜任何代价拉拢苏联,确保苏联中立。

(2)简要评价苏联在二战前夕实行的民族利己主义外交政策。

答案:评价:使苏联避免首先遭到德国的进攻,为苏联赢得了战争准备时间;但它在客观上打击了各反法西斯力量,不利于世界反法西斯统一战线的形成;使德国法西斯解除了两线作战的后顾之忧,加快了发动战争的步伐;苏联还趁火打劫,侵犯了许多弱小民族国家领土和主权,带有明显的大国强权色彩。

解析:

分析:(1)民族利己主义也叫国家利己主义,它是拼命追求本民族利益,抛弃国际关系准则的外交政策,在现实的国际交往中危害较大,二战前,苏联从民族利己主义的立场出发,和德国建立了合作关系。由材料一中“但慕尼黑使建立这种联盟的一切企图遭到最严重的打击”、“西方列强在慕尼黑协定中背着我们同德国和意大利搞协议”得出慕尼黑协定的签署,暴露了英法纵容德国侵略,“祸水东引”的企图,这使苏联的安全受到了严重威胁(战争的危险临近),由材料二中“苏联又进一步提出英法苏三国结盟抗德‘八点建议’”、“但是英法两国从传统的欧洲主义立场出发,排斥苏联参与欧洲事务,同时只要求苏联保证他们的安全,他们却不保证苏联的安全”得出由于英法缺乏足够的诚意,使得苏联建立欧洲集体安全体系的努力最终归于失败,根据所学知识可知二战前夕苏联面临十分复杂的国际关系,日本也向苏联挑衅,而此时的苏联并未完全做好战争的准备,根据所学知识《苏联互不侵犯条约》签订的过程可知德国从自身的战略利益出发,不惜任何代价拉拢苏联,确保苏联中立。(2)根据所学知识从该政策对苏联、世界反法西斯战争、德国以及对其他国家带来的影响进行分析即可。

点评:试题主要考查第二次世界大战的进程,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 1 页 (共 15 页) 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一单元 第一次世界大战

- 第1课 战云密布的欧洲

- 第2课 惨烈的四年战事

- 第3课 大战的后果

- 第4课 极端的民主主义与战争

- 第二单元 凡尔赛--华盛顿体系下的短暂和平

- 第5课 凡尔赛体系的建立

- 第6课 国际联盟

- 第7课 华盛顿体系的建立

- 第8课 《非战公约》

- 第三单元 第二次世界大战

- 第9课 欧亚战争策源地的形成

- 第10课 从局部战争走向全面战争

- 第11课 战争的扩大与转折

- 第12课 反法西斯战争的胜利

- 第四单元 雅尔塔体制下的“冷战”与和平

- 第14课 “冷战”的缘起

- 第15课 “冷战”的形成

- 第16课 处于战争边缘的世界

- 第17课 缓和与对抗交替

- 第五单元 烽火连绵的局部战争

- 第18课 “冷战”中的“热战”

- 第19课 中东战争

- 第20课 发展中国家之间的局部战争

- 第21课 高科技下的局部战争

- 第六单元 争取世界和平的努力

- 第22课 联合国

- 第23课 反战和平运动

- 第24课 和平与发展--当今世界的时代主题