岳麓版历史高二选修三第四单元第16课处于战争边缘的世界

文档属性

| 名称 | 岳麓版历史高二选修三第四单元第16课处于战争边缘的世界 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 818.5KB | ||

| 资源类型 | 素材 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-05-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

登陆21世纪教育 助您教考全无忧

岳麓版历史高二选修三第四单元

第16课处于战争边缘的世界同步练习

一、选择题。

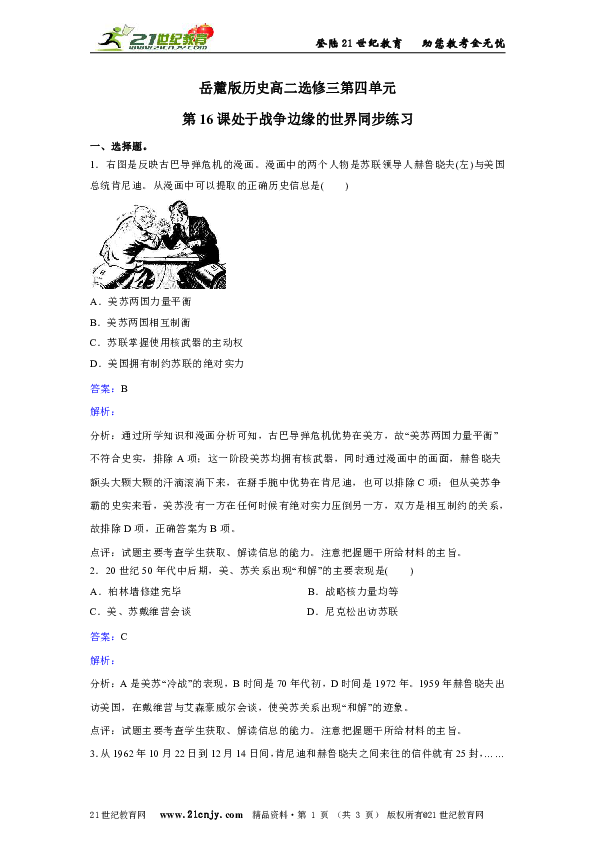

1.右图是反映古巴导弹危机的漫画。漫画中的两个人物是苏联领导人赫鲁晓夫(左)与美国总统肯尼迪。从漫画中可以提取的正确历史信息是( )

A.美苏两国力量平衡

B.美苏两国相互制衡

C.苏联掌握使用核武器的主动权

D.美国拥有制约苏联的绝对实力

答案:B

解析:

分析:通过所学知识和漫画分析可知,古巴导弹危机优势在美方,故“美苏两国力量平衡”不符合史实,排除A项;这一阶段美苏均拥有核武器,同时通过漫画中的画面,赫鲁晓夫额头大颗大颗的汗滴滚淌下来,在掰手腕中优势在肯尼迪,也可以排除C项;但从美苏争霸的史实来看,美苏没有一方在任何时候有绝对实力压倒另一方,双方是相互制约的关系,故排除D项,正确答案为B项。

点评:试题主要考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

2.20世纪50年代中后期,美、苏关系出现“和解”的主要表现是( )

A.柏林墙修建完毕 B.战略核力量均等

C.美、苏戴维营会谈 D.尼克松出访苏联

答案:C

解析:

分析:A是美苏“冷战”的表现,B时间是70年代初,D时间是1972年。1959年赫鲁晓夫出访美国,在戴维营与艾森豪威尔会谈,使美苏关系出现“和解”的迹象。

点评:试题主要考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

3.从1962年10月22日到12月14日间,肯尼迪和赫鲁晓夫之间来往的信件就有25封,……

在这些信件中,两人虽然相互指责对方的行为,但是都明确表达了避免世界因为这场危机陷

入核大战、通过和平谈判的途径解决危机的强烈愿望。下面是对“这场危机”的表述,正确

的是( )

A.原因是美国要改变在核力量对比的不利地位

B.凸现了冷战中两个超级大国爆发核战争危险

C.危机说明美苏争夺由欧洲、亚洲扩展到非洲

D.体现了世界格局多极化发展的趋势不断加强

答案:B

解析:

分析:材料反映的是古巴导弹危机。古巴导弹危机主要是这时的美苏冷战,美国处于守势,而苏联处于强势,苏联此时也迫切想要压制美国、威胁美国,故A项错误;古巴导弹危机凸现了冷战中两个超级大国爆发核战争危险,故B项正确;古巴导弹危机发生在美洲,美苏争夺由欧洲、亚洲扩展到美洲,故C项错误;古巴导弹危机是美苏冷战背景下国际关系紧张的表现,不是体现多极化趋势,故D项错误。

点评:试题主要考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

4.20世纪50年代,美国纽约市政府曾花费15.9万美金打造了250万身份识别手链及名

牌(Dog Tags)发给儿童并要求24小时佩戴。其目的显然是灾难后辨别尸体或确认迷路儿

童身份等工作可以顺利展开。此举引得美国诸多城市效仿。你认为美国在预防( )

A.二战后大量难民进入美国引发恐慌 B.冷战局面可能失控而引发的核灾难

C.《北大西洋公约》的反对者大破坏 D.极端恐怖主义势力对美国全面攻击

答案:B

解析:

分析:二战后大量难民进入美国不符合史实,故A项错误;题干的时间是“20世纪50年代”,

正是美苏冷战时期,双方都进行核军备竞赛,核大战一触即发,故B项正确;《北大西洋公

约》的反对者大破坏与儿童无关,故C项错误;20世纪50年代极端恐怖主义势力没有对美

国全面攻击,故D项错误。

点评:试题主要考查雅尔塔体制下的冷战与和平,考查学生获取、解读信息的能力。注意把

握题干所给材料的主旨。

5.20世纪50年代中期以后,国际关系发生了新的变化。苏联提出和平共处、和平竞赛、

和平过渡的“三和”方针,美国提出了“和平演变”战略。这表明美苏( )

A.全面“冷战”的局面正式形成 B.双方用“冷战”代替了直接对抗

C.“冷战”的方式有了新的扩展 D.“和平”政策取代了“冷战”政策

答案:C

解析:

分析:越南战争的存在,表明美苏之间并非全面“冷战”,故A项错误;美苏双方也有直接对抗,如古巴导弹危机、越南战争等,并未完全用“冷战”代替直接对抗,故B项错误;“冷战”的方式扩展到“三和”方针和“和平演变”战略,故C项正确;“冷战”未被取代,直到1991年苏联解体才结束,故D项错误。

点评:试题主要考查雅尔塔体制下的冷战与和平,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

6.下表所示“柏林危机”一共有三次,反映出冷战的基本特征是( )

爆发时间 原因 结果

1948年6月 苏联阻塞铁路和到柏林西部的通道 1949年5月苏联宣布解除封锁

1958年 苏联发出最后通牒,要求英美法六个月内撤出西柏林驻军 以苏联让步完结

1961年 苏联重新提出西柏林撤军要求 以苏联在东柏林筑起柏林墙作结

A.尽力避免大规模的军事冲突 B.苏联在对峙中处于攻势地位

C.柏林为美苏争夺的前哨阵地 D.美国交替采用对抗与缓和政策

答案:A

解析:

分析:三次“柏林危机”均从危机走向妥协,体现了冷战期间美苏都力避大规模的军事冲突,故A项正确;三次危机都以苏联的妥协而告终,说明苏联处于劣势,故B项错误;“柏林是双方的前哨阵地”不是冷战的基本特征,故C项错误;材料没有体现美国的对策,因此与材料无关,故D项错误。

点评:试题主要考查雅尔塔体制下的冷战与和平,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

7.20世纪50年代中期,赫鲁晓夫曾对美国记者说:“我们都是世界上最强大的国家,如果我们为和平联合起来,那么就不会有战争。那时,如果有某个疯子想挑起战争,我们只要用手指吓唬他一下,就足以使他安静下来。”这些话表明( )

A.苏联为维护和平,愿与美国真诚合作 B.苏联要争取世界的绝对霸主地位

C.苏联要与美国合作,共同主宰世界 D.苏联要与美国合作,震慑战争犯

答案:C

解析:

分析:材料所述的核心内容是苏联要与美国合作,争夺世界霸权,这与斯大林的防御外交政策相比,发生了重大变化。

点评:试题主要考查雅尔塔体制下的冷战与和平,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

8.下图是一幅关于冷战的讽刺漫画,结合所学判断,对这幅漫画解读正确的是( )

A.两极格局一定程度上推动了战后世界经济政治发展

B.两极格局承认不同社会制度国家的共处与合作

C.美苏两极处于相对均势及“核恐怖平衡”状态

D.两极格局孕育着多极化趋势

答案:C

解析:

分析:图片没有涉及战后世界经济发展问题,故A项错误;两极格局下,不同社会制度国家处于对峙,不是共处与合作,故B项错误;漫画反映的是美苏双方不敢轻易使用核武器,反映的是美苏势均力敌下的平衡,故C项正确;漫画无法体现新兴力量,不能说明多极化趋势,故D项错误。

点评:试题主要考查雅尔塔体制下的冷战与和平,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

9.美苏争霸期间,两国力量此消彼长、相互制衡。下列表明苏联退缩的史实是( )

A.结束越南战争 B.执行“莫洛托夫计划”

C.撤出古巴导弹 D.签订《华沙条约》

答案:C

解析:

分析:撤出古巴导弹表明苏联的实力仍然弱于美国,体现了苏联的退缩,C项符合题意。A

项有利于苏联的战略扩张,与题意不符;B项指1947年苏联为了防止东欧“离苏倾向”,

加强与东欧经济联系,援助东欧经济发展而与东欧各国签订的经济协议总称,应该属于苏联

战略扩张的史实,与题意不符;D项是为了对抗北约成立,属于苏联主动战略对峙。

点评:试题主要考查雅尔塔体制下的冷战与和平,考查学生获取、解读信息的能力。注意把

握题干所给材料的主旨。

10.造成下面两幅图片所反映现象的根本原因是( )

观望柏林墙的那一边 柏林墙检查哨

A.“古巴导弹危机” B.美苏争霸

C.美苏关系恶化 D.苏联出兵阿富汗

答案:B

解析:

分析:本题情境性强、难度不大,符合新教材特点。通过两幅图及图解,可以直观地认识到,正是由于柏林墙的修筑,导致了柏林的一分为二,而其根源则是美苏争霸。

点评:试题主要考查雅尔塔体制下的冷战,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

11.苏联成功爆炸了第一颗原子弹的影响有 ( )

① 打破了美国的核垄断地位 ② 美、苏停止核军备竞赛

③ 美、苏核军备竞赛进一步升级 ④ 美苏围绕核武器的研制和运载工具进行新一轮竞争

A.①③ B.①②③ C.②③④ D.①③④

答案:D

解析:

分析:苏联成功爆炸了第一颗原子弹只是核军备竞赛的开端,此后美、苏核军备竞赛进一步升级。

点评:试题主要考查雅尔塔体制下的冷战与和平,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干

所给材料的主旨。

12.柏林墙的正式名称是“反法西斯防卫墙”。肯尼迪曾评价柏林墙是“世界上第一堵不是用于抵御敌人,而是用来对付自己的百姓的墙”。下列关于柏林墙的说法,正确的是( )

①修筑柏林墙是为了防止法西斯死灰复燃

②柏林墙是第二次世界大战后东西方冷战关系的标志

③柏林墙切断了东西柏林之间的联系和自由往来

④1990年柏林墙被拆除即标志雅尔塔体系彻底完结

A.①② B.②③ C.②④ D.③④

答案:B

解析:

分析:柏林墙是美苏冷战的“象征”。柏林墙的建立,阻止了东西柏林之间市民的来往,成为德

国分裂的象征。故②③正确,符合题意。①与史实不符;柏林墙被拆除的时间是1989年,故排

除④。

点评:试题主要考查对雅尔塔体制下的冷战与和平,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

13. 20世纪50年代中后期,美苏关系出现某种程度的缓和,主要是由于( )

A.苏联需要美国的技术 B.美国需要苏联的市场

C.美国的霸主地位动摇 D.苏联谋求与美国共同主宰世界

答案:D

解析:

分析:解答本题要对20世纪50年代的世界历史作整体上的分析和把握。这一时期,苏联领导人赫鲁晓夫提出了同美国实现“平起平坐”、实现“苏美合作”的对外战略。为了实现这第一次世界大战略构想,苏联采取了主动同西方国家合作的态度,以谋求与美国共同主宰世界。

点评:试题主要考查雅尔塔体制下的冷战与和平,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

14.下列关于美苏军备竞赛的说法不正确的是( )

A.是人类历史上规模最大的军备竞赛

B.核武器是美苏军备竞赛的重中之重

C.美苏军备竞赛始于20世纪50年代

D.20世纪70年代的美苏战略核力量大体形成均势

答案:C

解析:

分析:本题考查学生再认再现历史问题的能力。美苏军备竞赛始于第二次世界大战结束时,

故C错误。

点评:试题主要考查雅尔塔体制下的冷战与和平,考查学生获取、解读信息的能力。注意把

握题干所给材料的主旨。

15.美苏军备竞赛的结果是( )

①造成了核战争危机笼罩世界 ②美国是最后的胜利者

③把人类推向战争的边缘 ④两国之间因此发生了直接的战争

A.①②③ B.①③ C.①③④ D.①②③④

答案:B

解析:

分析:美苏军备竞赛使人类处于核威胁之下,把人类推向战争的边缘。两国尽管争夺激烈、

危机不断,但核力量的均势使两国之间并未发生战争,故②④不对。

点评:本题考查学生再认再现历史问题的能力,属于组合式选择题。注意把握题干所给材料的主旨。

16.德国的历史学家曼弗雷德·马伊说:“古巴危机是现代历史中的一个转折。两个超级大国都认识到‘强权政治’已经进入了死胡同:没有哪个国家敢于使用原子武器,如果它不想毁灭自己和整个人类的话。”这说明美苏“冷战”( )

A.有利于世界的和平与稳定

B.威胁到世界和平,使人们生活在恐怖之中

C.美苏开始形成对峙的局面

D.避免了新的世界大战的爆发

答案:D

解析:

分析:“没有哪个国家敢于使用原子武器”说明在美苏“冷战”之下,由于核恐怖和核平衡,

避免了核大国之间爆发直接的冲突,避免了新的世界大战的爆发。

点评:试题主要考查雅尔塔体制下的冷战与和平,考查学生获取、解读信息的能力。注意把

握题干所给材料的主旨。

17.对20世纪60~80年代美苏关系的概括,较为全面的是( )

A.苏联不断加强对外扩张,美苏争夺世界霸权

B.美苏对峙,互有攻防,双方争夺世界霸权

C.美国采取强硬政策遏制和反击苏联的全球扩张

D.美苏争夺全球战略优势,军备竞赛不断升级

答案:B

解析:

分析:60年代中期勃列日涅夫上台后,特别是70年代以来,苏联的扩张野心随着经济军事实力的增长而不断膨胀。80年代,苏联丧失了对外扩张的猛烈势头。由以上史实可知,A、C、D三项的概括都不全面。

点评:试题主要考查雅尔塔体制下的冷战与和平,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

18.据某史学著作:“当事件发生时,(中苏间的)这种分歧完全公开化了,毛泽东主义者嘲笑苏联害怕美国这只‘纸老虎’,而莫斯科则谴责北京存心想把世界拖入核战争。”文中的“事件”是( )

A.华约组织建立 B.朝鲜战争 C.柏林墙修筑 D.古巴导弹危机

答案:D

解析:

分析:华约组织建立是1955年建立,标志着两极格局的形成,与美国无关,故A项错误;朝鲜战争是1950年美国为首的联合国军对朝鲜的侵略战争,中国抗美援朝,此时中苏关系友好,故B项错误;柏林墙修筑是德国分裂的见证,与苏联无关,故C项错误;据题干材料“毛泽东主义者嘲笑苏联害怕美国这只‘纸老虎’,而莫斯科则谴责北京存心想把世界拖入核战争。”可知是美苏冷战下的一次核争锋,虽然双方剑拔弩张,但终究不敢发动核战争,最终苏联退让,是指1962年古巴导弹危机,故D项正确。

点评:试题主要考查雅尔塔体制下的冷战与和平,考查学生获取、解读信息的能力。注意把

握题干所给材料的主旨。

19.美国《地理杂志》刊发了一幅“逃兵”的照片,1961年8月13日凌晨,在柏林墙即将合封时,一位参与修建围墙的东德士兵突然跃过铁丝网,投奔西德。对此理解不正确的是( )

A.西德修筑柏林墙防止东德人逃入西德

B.东德修筑柏林墙防止民众逃往西德

C.柏林墙是冷战的产物

D.柏林墙从修建之时起在民众心中就已倒塌

答案:A

解析:

分析:德意志民主共和国(简称民主德国或东德)修筑柏林墙,目的是隔离东德和德意志联邦共和国,从而阻隔东西柏林之间市民往来。

点评:试题主要考查雅尔塔体制下的冷战与和平,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

20.柏林墙的修筑反映的本质问题是( )

A.美苏的大国强权主义达到高峰

B.反法西斯国家对法西斯势力的正义制裁

C.东西方“冷战”的加剧

D.两种军事力量的较量

答案:C

解析:

分析:1961年修筑的柏林墙是第二次柏林危机的产物,本质上反映出东西方“冷战”的加剧。A项中的大国强权主义不能完全反映出柏林墙修筑的实质,因为当时的东德也愿意修筑该墙。B项叙述错误。D项中两种军事力量说法片面,应为两种政治军事力量。

点评:试题主要考查雅尔塔体制下的冷战与和平,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

二、材料分析题

21.阅读下列材料,回答问题。

材料 20世纪60年代初,苏联以保卫古巴的名义在古巴秘密部署中程导弹。苏联认为,导弹运进古巴不会被美国发现,即使被发现也不会做出反应。美国判断苏联不会在境外部署导弹。

苏联的部署很快被美国发现。美国政府内有人主张轰炸导弹基地,认为驻古苏军没有核弹头,不会进行军事反击。实际上驻古苏军拥有核弹头162枚,随时准备反击。

美国政府宣布其武装部队处于最高戒备状态,并采取相对缓和的封锁拦截等措施。对此,苏联态度强硬,拒绝美国要求,表示将最猛烈地回击美国的进攻,战争一触即发。

拦截极易发生军事冲突,导致战争。美国国防部长指示部队要尽可能避免发生战争。但是,我们还是必须为此做好准备。而苏联船只在靠近美国隔离线时停止航行或掉头。双方通过多种渠道频繁接触,去寻求解决方案。最终,赫鲁晓夫同意撤出在古巴的导弹,以美国保证不发动对古巴的军事进攻等作为交换条件。美国接受了苏联的建议,双方达成协议。

——麦克纳马拉《回顾——越战的悲剧与教训》

请回答:

(1)据材料并结合所学知识,分析古巴导弹危机发生的原因。

答案:原因:美苏两极格局下争夺世界霸权;美国占优势,苏联意图改变力量对比;双方对对方的判断失误。

(2)据材料概括说明美苏化解这一危机的方法,并说明20世纪五六十年代美苏争霸的特点。

答案:方法:对危机采取有节制的反应;避免发生军事冲突导致战争,保持接触,探索化解危机的有效途径;达成必要的妥协。

特点:既有缓和、又有紧张;美苏争霸战略优势在美国。

解析:

分析:第(1)问要求学生依据所学知识来回答古巴导弹危机发生的原因,属于基础知识的再认再现。第(2)问要求学生认真阅读、分析材料,从中筛选出“相对缓和”“多种渠道频繁接触”等有效信息,最后进行归纳整理即可。关于其美苏争霸的特点,可从赫鲁晓夫访美、古巴导弹危机得出:即有缓和、又有紧张,争霸的优势在美国等角度思考回答。

点评:试题主要考查雅尔塔体制下的冷战与和平,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一 1961年9月5日,赫鲁晓夫同美国记者兹贝格谈道:“美国和苏联都是世界上最强的国家,如果我们为和平而联合起来,那就不会有战争。 那时,如果有某个疯子想挑起战争,我们只要用手指吓唬他一下,就足以让他安静下来。”

材料二 我们必须强硬对付俄国人,他们不知行止,好似水牛闯进陶瓷店,他们建立政府只有21年,我们已逾100年,英国更是有数百年悠久历史。 我们必须教导他们如何知行而止……我们赢得的胜利把领导世界的持续重担放到了美国人民的肩头,全世界应采取美国制度,不管我们喜欢与否,未来的经济格局将取决于我们!

——杜鲁门

(1)据材料一,概括第二次世界大战后苏联的外交策略。

答案:和美国平起平坐,共同主宰世界。

(2)据材料二,分析美国在战后的政治意图。据材料一、二并结合所学知识,总结美苏争霸的原因。

答案:政治意图:在全球推行资本主义制度,维护世界霸主的地位。

原因:国家利益的冲突,意识形态和社会制度不同,美苏双方价值观念不同。

解析:

分析:本题考查学生解读史料、提取有效信息的能力。第(1)问据材料一中的“联合起来,那就不会有战争”“用手指吓唬他一下,就足以让他安静下来”可知,苏联想与美国合作。第(2)问第一小问,结合材料二中的“领导世界的持续重担放到了美国人民的肩头”、“未来的经济格局将取决于我们”可知美国称霸世界的意图;第二小问需结合所学从意识形态、国家利益等角度予以分析。

点评:试题主要考查对雅尔塔体制下的冷战与和平的理解,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

23.阅读下列材料,回答相关问题。

材料一 不要忘记以下情况,德国人入侵苏联,是经过芬兰、波兰、罗马尼亚、保加利亚和匈牙利的。德国人之所以能够经过这些国家侵入苏联,是因为在这些国家中,当时存在着敌视苏联的政体。……苏联为了保证自己将来的安全,力求在这些国家内能有对于苏联抱有善意态度的政府。

——斯大林《关于丘吉尔先生的演说和〈真理报〉记者的谈话》

材料二 1953年3月,斯大林逝世,美苏双方的关系开始出现微妙的变化。……苏联领导人赫鲁晓夫提出一套争取同美国平起平坐,实现苏美共同主宰世界的战略目标。美苏争霸局面逐渐形成。

——《世界当代史》(王斯德、钱洪主编)

材料三 右图漫画中,赫鲁晓夫和肯尼迪正在起劲地掰手腕,他们的另一只手分别摁向控制对方导弹的按钮,赫鲁晓夫满头大汗……

请回答:

(1)综合材料一、二的信息,说明斯大林与赫鲁晓夫对外政策的不同点及对国际关系产生的影响。

答案:斯大林采取防御型外交政策,为自己的发展创造一个相对和平的环境,在周边建立起“安全带”。赫鲁晓夫争取同美国平起平坐,实现苏美共同主宰世界的战略目标。

影响:前者加速了美苏全球战略矛盾的对峙,加速了冷战发生;后者使美苏争霸的局面形成。

(2)材料三反映了什么历史事件?说明了什么?

答案:古巴导弹危机。说明在这场较量中优势在美国。

解析:

分析:本题考查学生从材料中提取有效信息和读图能力。第(1)问斯大林与赫鲁晓夫对外政策的不同点,注意从材料中提取有效信息。材料一的有效信息是“苏联为了保证自己将来的安全,力求在这些国家内能有对于苏联抱有善意态度的政府”。材料二的有效信息是“争取同美国平起平坐,实现苏美共同主宰世界的战略目标”。对国际关系产生的影响可以根据材料和所学知识来回答。第(2)问漫画反映的是二战后美苏争霸中的古巴导弹危机,“赫鲁晓夫满头大汗”说明苏联在当时处于劣势。

点评:试题主要考查雅尔塔体制下的冷战与和平,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

24.阅读下列材料,回答问题。

材料一 美、苏战略核力量比较(1970年)

材料二 尼克松说:“……如果某个核大国威胁我们盟国的自由,我们将提供保护,在涉及其他方式的侵略场合,我们将根据条约义务,在被要求时提供军事和经济援助;但我们指望遭受威胁的国家承担为本身防务提供人力的主要责任。”他还说:“过去25年,已经发生了非常巨大的变化。”

(1)材料一说明了什么问题?

答案: 20世纪70年代,美苏战略核力量大体形成均势。美苏把军事实力作为争霸的砝码,展开了军备竞赛,而核武器具有巨大的杀伤力,所以成为美苏军备竞赛的重中之重。

(2)材料二中尼克松所说的“巨大的变化”指的是什么?

答案:日本、欧共体崛起,美国经济、军事实力有所下降,世界霸主地位受到挑战;苏联的军事实力赶上并超过美国。

(3)谈谈你对美苏军备竞赛下和平问题的认识。

答案:美苏军备竞赛使人类处于核威胁之下,把人类推向战争的边缘。两国尽管争夺激烈、危机不断,但核力量的均势使两国之间并未发生战争。

解析:

分析:第(1)题从表格数字中可以看出美苏双方力量的对比。第(2)题关键在于理解尼克松所处的时代发生了什么变化。第(3)题注意从正反两个方面去全面认识美苏军备竞赛对世界和平的影响。

点评:试题主要考查对雅尔塔体制下的冷战与和平的认识,本题考查学生从材料中提取有效信息和知识的迁移能力。注意把握题干所给材料的主旨。

25.阅读下列材料,回答问题。

材料一 1945年7月美国引爆第一颗原子弹

材料二 1949年苏联第一颗原子弹爆炸

材料三 美、苏战略核力量对比(1970年)

国家 陆基洲际导弹 潜射导弹 战略核弹头 战略轰炸机

美国 1054 656 4000 550

苏联 1300 240 1700 150

(1)以上材料说明了什么问题?

答案:美、苏核军备竞赛。

(2)美苏为什么争相发展核武器?

答案:美、苏都把军事实力作为争霸的砝码,展开了军备竞赛,而核武器具有巨大的杀伤力,所以成为美、苏军备竞赛中的重中之重。

(3)谈谈你对美、苏核军备竞赛下和平问题的认识。

答案:美、苏激烈的军备竞赛特别是核武器的竞争,使人类一直生活在核火药桶上,处于战争的边缘。但美、苏形成核均势态势,核战争不存在最后的胜利者,因此美、苏竭力避免直接碰撞,维持了核均势下的“恐怖和平”。

解析:

分析:第(1)问材料一反映美国成为第一个拥有核武器的国家,材料二反映了苏联打破美国的核垄断,材料三反映了美苏核武器运载工具方面的竞争。第(2)问结合所学知识从核武器的特点分析美苏争相发展核武器的原因。第(3)问从战争局势紧张及制约战争两个方面分析美苏核军备竞赛的影响。

点评:试题主要考查雅尔塔体制下的冷战与和平,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 2 页 (共 14 页) 版权所有@21世纪教育网

岳麓版历史高二选修三第四单元

第16课处于战争边缘的世界同步练习

一、选择题。

1.右图是反映古巴导弹危机的漫画。漫画中的两个人物是苏联领导人赫鲁晓夫(左)与美国总统肯尼迪。从漫画中可以提取的正确历史信息是( )

A.美苏两国力量平衡

B.美苏两国相互制衡

C.苏联掌握使用核武器的主动权

D.美国拥有制约苏联的绝对实力

答案:B

解析:

分析:通过所学知识和漫画分析可知,古巴导弹危机优势在美方,故“美苏两国力量平衡”不符合史实,排除A项;这一阶段美苏均拥有核武器,同时通过漫画中的画面,赫鲁晓夫额头大颗大颗的汗滴滚淌下来,在掰手腕中优势在肯尼迪,也可以排除C项;但从美苏争霸的史实来看,美苏没有一方在任何时候有绝对实力压倒另一方,双方是相互制约的关系,故排除D项,正确答案为B项。

点评:试题主要考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

2.20世纪50年代中后期,美、苏关系出现“和解”的主要表现是( )

A.柏林墙修建完毕 B.战略核力量均等

C.美、苏戴维营会谈 D.尼克松出访苏联

答案:C

解析:

分析:A是美苏“冷战”的表现,B时间是70年代初,D时间是1972年。1959年赫鲁晓夫出访美国,在戴维营与艾森豪威尔会谈,使美苏关系出现“和解”的迹象。

点评:试题主要考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

3.从1962年10月22日到12月14日间,肯尼迪和赫鲁晓夫之间来往的信件就有25封,……

在这些信件中,两人虽然相互指责对方的行为,但是都明确表达了避免世界因为这场危机陷

入核大战、通过和平谈判的途径解决危机的强烈愿望。下面是对“这场危机”的表述,正确

的是( )

A.原因是美国要改变在核力量对比的不利地位

B.凸现了冷战中两个超级大国爆发核战争危险

C.危机说明美苏争夺由欧洲、亚洲扩展到非洲

D.体现了世界格局多极化发展的趋势不断加强

答案:B

解析:

分析:材料反映的是古巴导弹危机。古巴导弹危机主要是这时的美苏冷战,美国处于守势,而苏联处于强势,苏联此时也迫切想要压制美国、威胁美国,故A项错误;古巴导弹危机凸现了冷战中两个超级大国爆发核战争危险,故B项正确;古巴导弹危机发生在美洲,美苏争夺由欧洲、亚洲扩展到美洲,故C项错误;古巴导弹危机是美苏冷战背景下国际关系紧张的表现,不是体现多极化趋势,故D项错误。

点评:试题主要考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

4.20世纪50年代,美国纽约市政府曾花费15.9万美金打造了250万身份识别手链及名

牌(Dog Tags)发给儿童并要求24小时佩戴。其目的显然是灾难后辨别尸体或确认迷路儿

童身份等工作可以顺利展开。此举引得美国诸多城市效仿。你认为美国在预防( )

A.二战后大量难民进入美国引发恐慌 B.冷战局面可能失控而引发的核灾难

C.《北大西洋公约》的反对者大破坏 D.极端恐怖主义势力对美国全面攻击

答案:B

解析:

分析:二战后大量难民进入美国不符合史实,故A项错误;题干的时间是“20世纪50年代”,

正是美苏冷战时期,双方都进行核军备竞赛,核大战一触即发,故B项正确;《北大西洋公

约》的反对者大破坏与儿童无关,故C项错误;20世纪50年代极端恐怖主义势力没有对美

国全面攻击,故D项错误。

点评:试题主要考查雅尔塔体制下的冷战与和平,考查学生获取、解读信息的能力。注意把

握题干所给材料的主旨。

5.20世纪50年代中期以后,国际关系发生了新的变化。苏联提出和平共处、和平竞赛、

和平过渡的“三和”方针,美国提出了“和平演变”战略。这表明美苏( )

A.全面“冷战”的局面正式形成 B.双方用“冷战”代替了直接对抗

C.“冷战”的方式有了新的扩展 D.“和平”政策取代了“冷战”政策

答案:C

解析:

分析:越南战争的存在,表明美苏之间并非全面“冷战”,故A项错误;美苏双方也有直接对抗,如古巴导弹危机、越南战争等,并未完全用“冷战”代替直接对抗,故B项错误;“冷战”的方式扩展到“三和”方针和“和平演变”战略,故C项正确;“冷战”未被取代,直到1991年苏联解体才结束,故D项错误。

点评:试题主要考查雅尔塔体制下的冷战与和平,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

6.下表所示“柏林危机”一共有三次,反映出冷战的基本特征是( )

爆发时间 原因 结果

1948年6月 苏联阻塞铁路和到柏林西部的通道 1949年5月苏联宣布解除封锁

1958年 苏联发出最后通牒,要求英美法六个月内撤出西柏林驻军 以苏联让步完结

1961年 苏联重新提出西柏林撤军要求 以苏联在东柏林筑起柏林墙作结

A.尽力避免大规模的军事冲突 B.苏联在对峙中处于攻势地位

C.柏林为美苏争夺的前哨阵地 D.美国交替采用对抗与缓和政策

答案:A

解析:

分析:三次“柏林危机”均从危机走向妥协,体现了冷战期间美苏都力避大规模的军事冲突,故A项正确;三次危机都以苏联的妥协而告终,说明苏联处于劣势,故B项错误;“柏林是双方的前哨阵地”不是冷战的基本特征,故C项错误;材料没有体现美国的对策,因此与材料无关,故D项错误。

点评:试题主要考查雅尔塔体制下的冷战与和平,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

7.20世纪50年代中期,赫鲁晓夫曾对美国记者说:“我们都是世界上最强大的国家,如果我们为和平联合起来,那么就不会有战争。那时,如果有某个疯子想挑起战争,我们只要用手指吓唬他一下,就足以使他安静下来。”这些话表明( )

A.苏联为维护和平,愿与美国真诚合作 B.苏联要争取世界的绝对霸主地位

C.苏联要与美国合作,共同主宰世界 D.苏联要与美国合作,震慑战争犯

答案:C

解析:

分析:材料所述的核心内容是苏联要与美国合作,争夺世界霸权,这与斯大林的防御外交政策相比,发生了重大变化。

点评:试题主要考查雅尔塔体制下的冷战与和平,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

8.下图是一幅关于冷战的讽刺漫画,结合所学判断,对这幅漫画解读正确的是( )

A.两极格局一定程度上推动了战后世界经济政治发展

B.两极格局承认不同社会制度国家的共处与合作

C.美苏两极处于相对均势及“核恐怖平衡”状态

D.两极格局孕育着多极化趋势

答案:C

解析:

分析:图片没有涉及战后世界经济发展问题,故A项错误;两极格局下,不同社会制度国家处于对峙,不是共处与合作,故B项错误;漫画反映的是美苏双方不敢轻易使用核武器,反映的是美苏势均力敌下的平衡,故C项正确;漫画无法体现新兴力量,不能说明多极化趋势,故D项错误。

点评:试题主要考查雅尔塔体制下的冷战与和平,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

9.美苏争霸期间,两国力量此消彼长、相互制衡。下列表明苏联退缩的史实是( )

A.结束越南战争 B.执行“莫洛托夫计划”

C.撤出古巴导弹 D.签订《华沙条约》

答案:C

解析:

分析:撤出古巴导弹表明苏联的实力仍然弱于美国,体现了苏联的退缩,C项符合题意。A

项有利于苏联的战略扩张,与题意不符;B项指1947年苏联为了防止东欧“离苏倾向”,

加强与东欧经济联系,援助东欧经济发展而与东欧各国签订的经济协议总称,应该属于苏联

战略扩张的史实,与题意不符;D项是为了对抗北约成立,属于苏联主动战略对峙。

点评:试题主要考查雅尔塔体制下的冷战与和平,考查学生获取、解读信息的能力。注意把

握题干所给材料的主旨。

10.造成下面两幅图片所反映现象的根本原因是( )

观望柏林墙的那一边 柏林墙检查哨

A.“古巴导弹危机” B.美苏争霸

C.美苏关系恶化 D.苏联出兵阿富汗

答案:B

解析:

分析:本题情境性强、难度不大,符合新教材特点。通过两幅图及图解,可以直观地认识到,正是由于柏林墙的修筑,导致了柏林的一分为二,而其根源则是美苏争霸。

点评:试题主要考查雅尔塔体制下的冷战,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

11.苏联成功爆炸了第一颗原子弹的影响有 ( )

① 打破了美国的核垄断地位 ② 美、苏停止核军备竞赛

③ 美、苏核军备竞赛进一步升级 ④ 美苏围绕核武器的研制和运载工具进行新一轮竞争

A.①③ B.①②③ C.②③④ D.①③④

答案:D

解析:

分析:苏联成功爆炸了第一颗原子弹只是核军备竞赛的开端,此后美、苏核军备竞赛进一步升级。

点评:试题主要考查雅尔塔体制下的冷战与和平,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干

所给材料的主旨。

12.柏林墙的正式名称是“反法西斯防卫墙”。肯尼迪曾评价柏林墙是“世界上第一堵不是用于抵御敌人,而是用来对付自己的百姓的墙”。下列关于柏林墙的说法,正确的是( )

①修筑柏林墙是为了防止法西斯死灰复燃

②柏林墙是第二次世界大战后东西方冷战关系的标志

③柏林墙切断了东西柏林之间的联系和自由往来

④1990年柏林墙被拆除即标志雅尔塔体系彻底完结

A.①② B.②③ C.②④ D.③④

答案:B

解析:

分析:柏林墙是美苏冷战的“象征”。柏林墙的建立,阻止了东西柏林之间市民的来往,成为德

国分裂的象征。故②③正确,符合题意。①与史实不符;柏林墙被拆除的时间是1989年,故排

除④。

点评:试题主要考查对雅尔塔体制下的冷战与和平,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

13. 20世纪50年代中后期,美苏关系出现某种程度的缓和,主要是由于( )

A.苏联需要美国的技术 B.美国需要苏联的市场

C.美国的霸主地位动摇 D.苏联谋求与美国共同主宰世界

答案:D

解析:

分析:解答本题要对20世纪50年代的世界历史作整体上的分析和把握。这一时期,苏联领导人赫鲁晓夫提出了同美国实现“平起平坐”、实现“苏美合作”的对外战略。为了实现这第一次世界大战略构想,苏联采取了主动同西方国家合作的态度,以谋求与美国共同主宰世界。

点评:试题主要考查雅尔塔体制下的冷战与和平,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

14.下列关于美苏军备竞赛的说法不正确的是( )

A.是人类历史上规模最大的军备竞赛

B.核武器是美苏军备竞赛的重中之重

C.美苏军备竞赛始于20世纪50年代

D.20世纪70年代的美苏战略核力量大体形成均势

答案:C

解析:

分析:本题考查学生再认再现历史问题的能力。美苏军备竞赛始于第二次世界大战结束时,

故C错误。

点评:试题主要考查雅尔塔体制下的冷战与和平,考查学生获取、解读信息的能力。注意把

握题干所给材料的主旨。

15.美苏军备竞赛的结果是( )

①造成了核战争危机笼罩世界 ②美国是最后的胜利者

③把人类推向战争的边缘 ④两国之间因此发生了直接的战争

A.①②③ B.①③ C.①③④ D.①②③④

答案:B

解析:

分析:美苏军备竞赛使人类处于核威胁之下,把人类推向战争的边缘。两国尽管争夺激烈、

危机不断,但核力量的均势使两国之间并未发生战争,故②④不对。

点评:本题考查学生再认再现历史问题的能力,属于组合式选择题。注意把握题干所给材料的主旨。

16.德国的历史学家曼弗雷德·马伊说:“古巴危机是现代历史中的一个转折。两个超级大国都认识到‘强权政治’已经进入了死胡同:没有哪个国家敢于使用原子武器,如果它不想毁灭自己和整个人类的话。”这说明美苏“冷战”( )

A.有利于世界的和平与稳定

B.威胁到世界和平,使人们生活在恐怖之中

C.美苏开始形成对峙的局面

D.避免了新的世界大战的爆发

答案:D

解析:

分析:“没有哪个国家敢于使用原子武器”说明在美苏“冷战”之下,由于核恐怖和核平衡,

避免了核大国之间爆发直接的冲突,避免了新的世界大战的爆发。

点评:试题主要考查雅尔塔体制下的冷战与和平,考查学生获取、解读信息的能力。注意把

握题干所给材料的主旨。

17.对20世纪60~80年代美苏关系的概括,较为全面的是( )

A.苏联不断加强对外扩张,美苏争夺世界霸权

B.美苏对峙,互有攻防,双方争夺世界霸权

C.美国采取强硬政策遏制和反击苏联的全球扩张

D.美苏争夺全球战略优势,军备竞赛不断升级

答案:B

解析:

分析:60年代中期勃列日涅夫上台后,特别是70年代以来,苏联的扩张野心随着经济军事实力的增长而不断膨胀。80年代,苏联丧失了对外扩张的猛烈势头。由以上史实可知,A、C、D三项的概括都不全面。

点评:试题主要考查雅尔塔体制下的冷战与和平,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

18.据某史学著作:“当事件发生时,(中苏间的)这种分歧完全公开化了,毛泽东主义者嘲笑苏联害怕美国这只‘纸老虎’,而莫斯科则谴责北京存心想把世界拖入核战争。”文中的“事件”是( )

A.华约组织建立 B.朝鲜战争 C.柏林墙修筑 D.古巴导弹危机

答案:D

解析:

分析:华约组织建立是1955年建立,标志着两极格局的形成,与美国无关,故A项错误;朝鲜战争是1950年美国为首的联合国军对朝鲜的侵略战争,中国抗美援朝,此时中苏关系友好,故B项错误;柏林墙修筑是德国分裂的见证,与苏联无关,故C项错误;据题干材料“毛泽东主义者嘲笑苏联害怕美国这只‘纸老虎’,而莫斯科则谴责北京存心想把世界拖入核战争。”可知是美苏冷战下的一次核争锋,虽然双方剑拔弩张,但终究不敢发动核战争,最终苏联退让,是指1962年古巴导弹危机,故D项正确。

点评:试题主要考查雅尔塔体制下的冷战与和平,考查学生获取、解读信息的能力。注意把

握题干所给材料的主旨。

19.美国《地理杂志》刊发了一幅“逃兵”的照片,1961年8月13日凌晨,在柏林墙即将合封时,一位参与修建围墙的东德士兵突然跃过铁丝网,投奔西德。对此理解不正确的是( )

A.西德修筑柏林墙防止东德人逃入西德

B.东德修筑柏林墙防止民众逃往西德

C.柏林墙是冷战的产物

D.柏林墙从修建之时起在民众心中就已倒塌

答案:A

解析:

分析:德意志民主共和国(简称民主德国或东德)修筑柏林墙,目的是隔离东德和德意志联邦共和国,从而阻隔东西柏林之间市民往来。

点评:试题主要考查雅尔塔体制下的冷战与和平,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

20.柏林墙的修筑反映的本质问题是( )

A.美苏的大国强权主义达到高峰

B.反法西斯国家对法西斯势力的正义制裁

C.东西方“冷战”的加剧

D.两种军事力量的较量

答案:C

解析:

分析:1961年修筑的柏林墙是第二次柏林危机的产物,本质上反映出东西方“冷战”的加剧。A项中的大国强权主义不能完全反映出柏林墙修筑的实质,因为当时的东德也愿意修筑该墙。B项叙述错误。D项中两种军事力量说法片面,应为两种政治军事力量。

点评:试题主要考查雅尔塔体制下的冷战与和平,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

二、材料分析题

21.阅读下列材料,回答问题。

材料 20世纪60年代初,苏联以保卫古巴的名义在古巴秘密部署中程导弹。苏联认为,导弹运进古巴不会被美国发现,即使被发现也不会做出反应。美国判断苏联不会在境外部署导弹。

苏联的部署很快被美国发现。美国政府内有人主张轰炸导弹基地,认为驻古苏军没有核弹头,不会进行军事反击。实际上驻古苏军拥有核弹头162枚,随时准备反击。

美国政府宣布其武装部队处于最高戒备状态,并采取相对缓和的封锁拦截等措施。对此,苏联态度强硬,拒绝美国要求,表示将最猛烈地回击美国的进攻,战争一触即发。

拦截极易发生军事冲突,导致战争。美国国防部长指示部队要尽可能避免发生战争。但是,我们还是必须为此做好准备。而苏联船只在靠近美国隔离线时停止航行或掉头。双方通过多种渠道频繁接触,去寻求解决方案。最终,赫鲁晓夫同意撤出在古巴的导弹,以美国保证不发动对古巴的军事进攻等作为交换条件。美国接受了苏联的建议,双方达成协议。

——麦克纳马拉《回顾——越战的悲剧与教训》

请回答:

(1)据材料并结合所学知识,分析古巴导弹危机发生的原因。

答案:原因:美苏两极格局下争夺世界霸权;美国占优势,苏联意图改变力量对比;双方对对方的判断失误。

(2)据材料概括说明美苏化解这一危机的方法,并说明20世纪五六十年代美苏争霸的特点。

答案:方法:对危机采取有节制的反应;避免发生军事冲突导致战争,保持接触,探索化解危机的有效途径;达成必要的妥协。

特点:既有缓和、又有紧张;美苏争霸战略优势在美国。

解析:

分析:第(1)问要求学生依据所学知识来回答古巴导弹危机发生的原因,属于基础知识的再认再现。第(2)问要求学生认真阅读、分析材料,从中筛选出“相对缓和”“多种渠道频繁接触”等有效信息,最后进行归纳整理即可。关于其美苏争霸的特点,可从赫鲁晓夫访美、古巴导弹危机得出:即有缓和、又有紧张,争霸的优势在美国等角度思考回答。

点评:试题主要考查雅尔塔体制下的冷战与和平,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一 1961年9月5日,赫鲁晓夫同美国记者兹贝格谈道:“美国和苏联都是世界上最强的国家,如果我们为和平而联合起来,那就不会有战争。 那时,如果有某个疯子想挑起战争,我们只要用手指吓唬他一下,就足以让他安静下来。”

材料二 我们必须强硬对付俄国人,他们不知行止,好似水牛闯进陶瓷店,他们建立政府只有21年,我们已逾100年,英国更是有数百年悠久历史。 我们必须教导他们如何知行而止……我们赢得的胜利把领导世界的持续重担放到了美国人民的肩头,全世界应采取美国制度,不管我们喜欢与否,未来的经济格局将取决于我们!

——杜鲁门

(1)据材料一,概括第二次世界大战后苏联的外交策略。

答案:和美国平起平坐,共同主宰世界。

(2)据材料二,分析美国在战后的政治意图。据材料一、二并结合所学知识,总结美苏争霸的原因。

答案:政治意图:在全球推行资本主义制度,维护世界霸主的地位。

原因:国家利益的冲突,意识形态和社会制度不同,美苏双方价值观念不同。

解析:

分析:本题考查学生解读史料、提取有效信息的能力。第(1)问据材料一中的“联合起来,那就不会有战争”“用手指吓唬他一下,就足以让他安静下来”可知,苏联想与美国合作。第(2)问第一小问,结合材料二中的“领导世界的持续重担放到了美国人民的肩头”、“未来的经济格局将取决于我们”可知美国称霸世界的意图;第二小问需结合所学从意识形态、国家利益等角度予以分析。

点评:试题主要考查对雅尔塔体制下的冷战与和平的理解,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

23.阅读下列材料,回答相关问题。

材料一 不要忘记以下情况,德国人入侵苏联,是经过芬兰、波兰、罗马尼亚、保加利亚和匈牙利的。德国人之所以能够经过这些国家侵入苏联,是因为在这些国家中,当时存在着敌视苏联的政体。……苏联为了保证自己将来的安全,力求在这些国家内能有对于苏联抱有善意态度的政府。

——斯大林《关于丘吉尔先生的演说和〈真理报〉记者的谈话》

材料二 1953年3月,斯大林逝世,美苏双方的关系开始出现微妙的变化。……苏联领导人赫鲁晓夫提出一套争取同美国平起平坐,实现苏美共同主宰世界的战略目标。美苏争霸局面逐渐形成。

——《世界当代史》(王斯德、钱洪主编)

材料三 右图漫画中,赫鲁晓夫和肯尼迪正在起劲地掰手腕,他们的另一只手分别摁向控制对方导弹的按钮,赫鲁晓夫满头大汗……

请回答:

(1)综合材料一、二的信息,说明斯大林与赫鲁晓夫对外政策的不同点及对国际关系产生的影响。

答案:斯大林采取防御型外交政策,为自己的发展创造一个相对和平的环境,在周边建立起“安全带”。赫鲁晓夫争取同美国平起平坐,实现苏美共同主宰世界的战略目标。

影响:前者加速了美苏全球战略矛盾的对峙,加速了冷战发生;后者使美苏争霸的局面形成。

(2)材料三反映了什么历史事件?说明了什么?

答案:古巴导弹危机。说明在这场较量中优势在美国。

解析:

分析:本题考查学生从材料中提取有效信息和读图能力。第(1)问斯大林与赫鲁晓夫对外政策的不同点,注意从材料中提取有效信息。材料一的有效信息是“苏联为了保证自己将来的安全,力求在这些国家内能有对于苏联抱有善意态度的政府”。材料二的有效信息是“争取同美国平起平坐,实现苏美共同主宰世界的战略目标”。对国际关系产生的影响可以根据材料和所学知识来回答。第(2)问漫画反映的是二战后美苏争霸中的古巴导弹危机,“赫鲁晓夫满头大汗”说明苏联在当时处于劣势。

点评:试题主要考查雅尔塔体制下的冷战与和平,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

24.阅读下列材料,回答问题。

材料一 美、苏战略核力量比较(1970年)

材料二 尼克松说:“……如果某个核大国威胁我们盟国的自由,我们将提供保护,在涉及其他方式的侵略场合,我们将根据条约义务,在被要求时提供军事和经济援助;但我们指望遭受威胁的国家承担为本身防务提供人力的主要责任。”他还说:“过去25年,已经发生了非常巨大的变化。”

(1)材料一说明了什么问题?

答案: 20世纪70年代,美苏战略核力量大体形成均势。美苏把军事实力作为争霸的砝码,展开了军备竞赛,而核武器具有巨大的杀伤力,所以成为美苏军备竞赛的重中之重。

(2)材料二中尼克松所说的“巨大的变化”指的是什么?

答案:日本、欧共体崛起,美国经济、军事实力有所下降,世界霸主地位受到挑战;苏联的军事实力赶上并超过美国。

(3)谈谈你对美苏军备竞赛下和平问题的认识。

答案:美苏军备竞赛使人类处于核威胁之下,把人类推向战争的边缘。两国尽管争夺激烈、危机不断,但核力量的均势使两国之间并未发生战争。

解析:

分析:第(1)题从表格数字中可以看出美苏双方力量的对比。第(2)题关键在于理解尼克松所处的时代发生了什么变化。第(3)题注意从正反两个方面去全面认识美苏军备竞赛对世界和平的影响。

点评:试题主要考查对雅尔塔体制下的冷战与和平的认识,本题考查学生从材料中提取有效信息和知识的迁移能力。注意把握题干所给材料的主旨。

25.阅读下列材料,回答问题。

材料一 1945年7月美国引爆第一颗原子弹

材料二 1949年苏联第一颗原子弹爆炸

材料三 美、苏战略核力量对比(1970年)

国家 陆基洲际导弹 潜射导弹 战略核弹头 战略轰炸机

美国 1054 656 4000 550

苏联 1300 240 1700 150

(1)以上材料说明了什么问题?

答案:美、苏核军备竞赛。

(2)美苏为什么争相发展核武器?

答案:美、苏都把军事实力作为争霸的砝码,展开了军备竞赛,而核武器具有巨大的杀伤力,所以成为美、苏军备竞赛中的重中之重。

(3)谈谈你对美、苏核军备竞赛下和平问题的认识。

答案:美、苏激烈的军备竞赛特别是核武器的竞争,使人类一直生活在核火药桶上,处于战争的边缘。但美、苏形成核均势态势,核战争不存在最后的胜利者,因此美、苏竭力避免直接碰撞,维持了核均势下的“恐怖和平”。

解析:

分析:第(1)问材料一反映美国成为第一个拥有核武器的国家,材料二反映了苏联打破美国的核垄断,材料三反映了美苏核武器运载工具方面的竞争。第(2)问结合所学知识从核武器的特点分析美苏争相发展核武器的原因。第(3)问从战争局势紧张及制约战争两个方面分析美苏核军备竞赛的影响。

点评:试题主要考查雅尔塔体制下的冷战与和平,考查学生获取、解读信息的能力。注意把握题干所给材料的主旨。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 2 页 (共 14 页) 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一单元 第一次世界大战

- 第1课 战云密布的欧洲

- 第2课 惨烈的四年战事

- 第3课 大战的后果

- 第4课 极端的民主主义与战争

- 第二单元 凡尔赛--华盛顿体系下的短暂和平

- 第5课 凡尔赛体系的建立

- 第6课 国际联盟

- 第7课 华盛顿体系的建立

- 第8课 《非战公约》

- 第三单元 第二次世界大战

- 第9课 欧亚战争策源地的形成

- 第10课 从局部战争走向全面战争

- 第11课 战争的扩大与转折

- 第12课 反法西斯战争的胜利

- 第四单元 雅尔塔体制下的“冷战”与和平

- 第14课 “冷战”的缘起

- 第15课 “冷战”的形成

- 第16课 处于战争边缘的世界

- 第17课 缓和与对抗交替

- 第五单元 烽火连绵的局部战争

- 第18课 “冷战”中的“热战”

- 第19课 中东战争

- 第20课 发展中国家之间的局部战争

- 第21课 高科技下的局部战争

- 第六单元 争取世界和平的努力

- 第22课 联合国

- 第23课 反战和平运动

- 第24课 和平与发展--当今世界的时代主题