第17课 短文两篇《爱莲说》同步练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 第17课 短文两篇《爱莲说》同步练习(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 30.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-22 11:42:09 | ||

图片预览

文档简介

七年级语文下册新部编版第四单元第17课《爱莲说》同步练习

一、基础知识

阅读《爱莲说》,完成下面小题

1.下列对文章内容的理解与分析不正确的一项是( )

A.文章从生长环境、体态香气、风度气质等方面描写了莲花的超凡脱俗,赋予了莲花不同流合污、不随波逐流的高洁品质。

B.文章借菊花和牡丹的形象,从正面衬托了自己对莲花的喜爱,寄寓了不慕名利的生活态度以及对这种生活态度的赞赏。

C.作者赞赏莲花“出淤泥而不染”的精神,提倡洁身自好的个人道德修养,体现了积极的人生观和价值观。

D.文章骈散相间,错落有致,音节和谐。比如“予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉”。

2.下列对文中写菊花和牡丹的用意,理解正确的一项是( )

A.文章通过对菊花、牡丹、莲花三种花的德行品格的描写,以牡丹作反衬,用菊花作陪衬,突出了莲花的美好形象。

B.文章通过菊花、牡丹与莲花的对比描述,突出它们各自的德行品格。

C.这两种花,人们都很熟悉,容易引起人们的联想。

D.这两种花,一直为前人所钟爱,由前人所爱说到自己的所爱,有强烈的比较效果。

3.文学常识填空。

(1)《陋室铭》的作者是唐朝文学家、诗人 ,选自《 》。铭,是指 的文字,后来发展为一种文体,这种文体一般是用韵的。说,是古代的一种文体,可以发表 ,也可以记事,都是为了说明一个 。与现在的 大体近似。

(2)本文《爱莲说》作者是 ,字 ,谥号“ ”,世称 , (朝代)哲学家。著有《 》《 》等。

4.根据《爱莲说》课文理解填空。

(1)作者从 、风度气质、 等方面描写莲花的超凡脱俗,赋予莲君子般的美好品格。“ ”比喻君子不与恶浊的世风同流合污,但又不以孤高自许。

(2)作者将菊、牡丹、莲一一拟人,分别说它们是 、 、 的化身,并借此再次表明自己不慕富贵、洁身自好、保持坚贞气节和高尚品德的生活态度。

(3)这篇短文,采用衬托的写法,用菊和牡丹作 和 ,含蓄而深刻地表达了文章主旨及作者的思想感情。

二、诗歌鉴赏

咏菊

白居易

一夜新霜著①瓦轻, 芭蕉新折败荷②倾。

耐寒唯有东篱菊,金粟③初开晓更清。

【注】①著:附着。②荷:也称作蒲。③金粟:金粟一般的花蕊,这里指菊花。

5.《爱莲说》中,菊是 的象征;《咏菊》中,菊有 的特点。

6.《爱莲说》《咏菊》对莲(荷)的情感有什么不同?为什么?

三、文言文阅读

阅读下面的文言文,完成下面小题。

【甲】

爱莲说 周敦颐

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

【乙】

盖竹之体,瘦劲孤高,枝枝傲霜,节节干霄①,有似乎士君子豪气凌云,不为俗屈。故板桥画竹,不特为竹写神,亦为竹写生。瘦劲孤高,是其神也;豪迈凌云,是其生②也;依于石而不囿③于石,是其节也;落于色相而不滞于梗概,是其品也。竹其有知,必能谓余为解人;石也有灵,亦当为余首肯。

(选自郑板桥《画竹题记》)

【注】①干霄:直冲云霄。②生:本性,天性。③囿(yòu):局限。

7.下列各项对文中加点词语的意思推断不正确的一项是( )

A.“蕃”,《说文解字》解释为:从帅番声,草茂也,引申为“众多”。由此可知,“可爱者甚蕃”中“蕃”的意思为“多”。

B.“蔓”在“青树翠蔓”中是“藤蔓”的意思,互文印证,可知“不蔓不枝”中的“蔓”也是“藤蔓”的意思。

C.“竹之体,瘦劲孤高”中“瘦劲孤高”是对竹子外形的形容,根据语境推断法,“竹之体”的“体”是“形体、体态”的意思。

D.查阅词典,“依”有以下义项:①靠着;②倚仗;③顺从。结合语境,可知“依于石而不囿③于石”中的“依”是“依靠、靠着”的意思。

8.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

(2)竹其有知,必能谓余为解人。

9.下列对文章内容和写法分析正确的一项是( )

A.甲文第一段主要描写莲花,第二段对莲、菊和牡丹的不同品性进行比较和评论。

B.作者赋予了莲花丰富的象征意味,“香远益清,亭亭净植”象征君子孤傲独立的品质。

C.“予独爱莲”一句,作者直抒胸臆,表明自己要像莲花一样洁身自好、坚强不屈。

D.乙文作者从竹之体、竹之枝、竹之节、竹之根诸角度替竹传神写生,寄寓着作者“不为俗屈”的士君子的气质。

10.清代学者符曾说:“凡花之妙,在于香色。而竹则无色无香,独妙于韵。盖香色易知而韵难知,宜赏韵者鲜矣。”而莲、竹皆非“凡花”,周敦颐盛赞莲是“花之君子者”,郑板桥也称竹“似乎士君子”。请你结合【甲】【乙】两文,说说莲、竹之韵分别体现在何处。

阅读下面的文言文,完成下面小题。

【甲】

①予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

②予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。意!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

(节选自周敦颐《爱莲说》)

【乙】

竹似贤,何?竹本①固,固以树德;君子见其本,则思善建不拔者。竹性直,直以立身;君子见其性,则思中立不倚者。竹心空,空以体②道;君子见其心,则思应用虚受③者。竹节贞,贞以立志;君子见其节,则思砥砺名行、夷险一致者。夫如是,故君子人多树之,为庭实④焉。

(节选自白居易《养竹记》)

【注】①本:根。②体:体悟。③虚受:虚心接受。④庭实:充实,充满。

11.解释下列句子中加点词的含义。

(1)濯清涟而不妖( ) (2)宜乎众矣( )

(3)竹本固 ( ) (4)夷险一致者( )

12.下列各项中“之”的意义和用法与“花之隐逸者也”的“之”相同的一项是( )

A.予独爱莲之出淤泥而不染 B.故君子人多树之

C.何陋之有 D.水陆草木之花

13.请将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

(2)君子见其性,则思中立不倚者。

14.【甲】【乙】两文中的“中通”“性直”可以共同代指哪些品质?

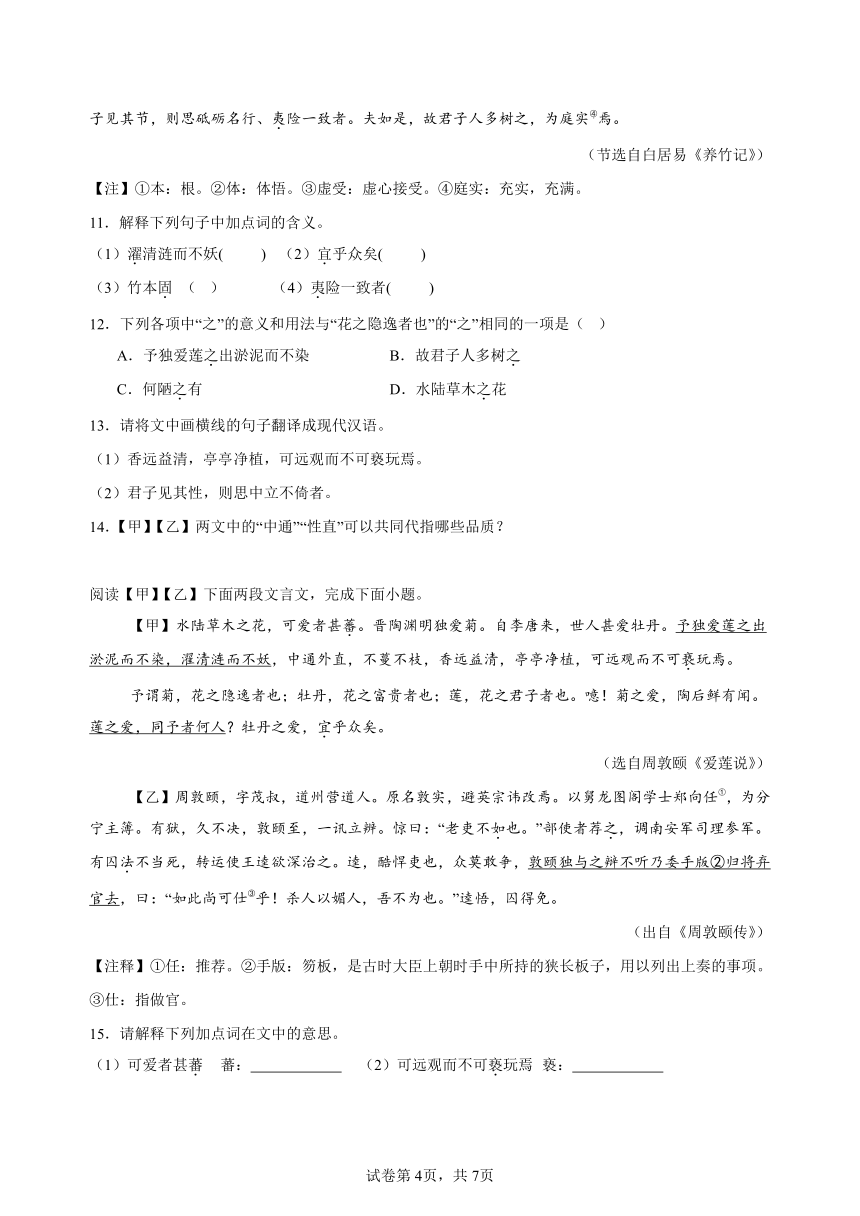

阅读【甲】【乙】下面两段文言文,完成下面小题。

【甲】水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

(选自周敦颐《爱莲说》)

【乙】周敦颐,字茂叔,道州营道人。原名敦实,避英宗讳改焉。以舅龙图阁学士郑向任①,为分宁主簿。有狱,久不决,敦颐至,一讯立辨。惊曰:“老吏不如也。”部使者荐之,调南安军司理参军。有囚法不当死,转运使王逵欲深治之。逵,酷悍吏也,众莫敢争,敦颐独与之辩不听乃委手版②归将弃官去,曰:“如此尚可仕③乎!杀人以媚人,吾不为也。”逵悟,囚得免。

(出自《周敦颐传》)

【注释】①任:推荐。②手版:笏板,是古时大臣上朝时手中所持的狭长板子,用以列出上奏的事项。③仕:指做官。

15.请解释下列加点词在文中的意思。

(1)可爱者甚蕃 蕃: (2)可远观而不可亵玩焉 亵:

(3)有狱久不决 狱: (4)有囚法不当死 法:

16.请用“/”给【乙】文中画线的句子断句。

敦 颐 独 与 之 辩 不 听 乃 委 手 版 归 将 弃 官 去

17.请把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)莲之爱,同予者何人?

(2)如此尚可仕乎!杀人以媚人,吾不为也。

18.有同学认为【乙】文中周敦颐“将弃官去”与他在【甲】文中的“君子”追求有矛盾,你同意吗?为什么?

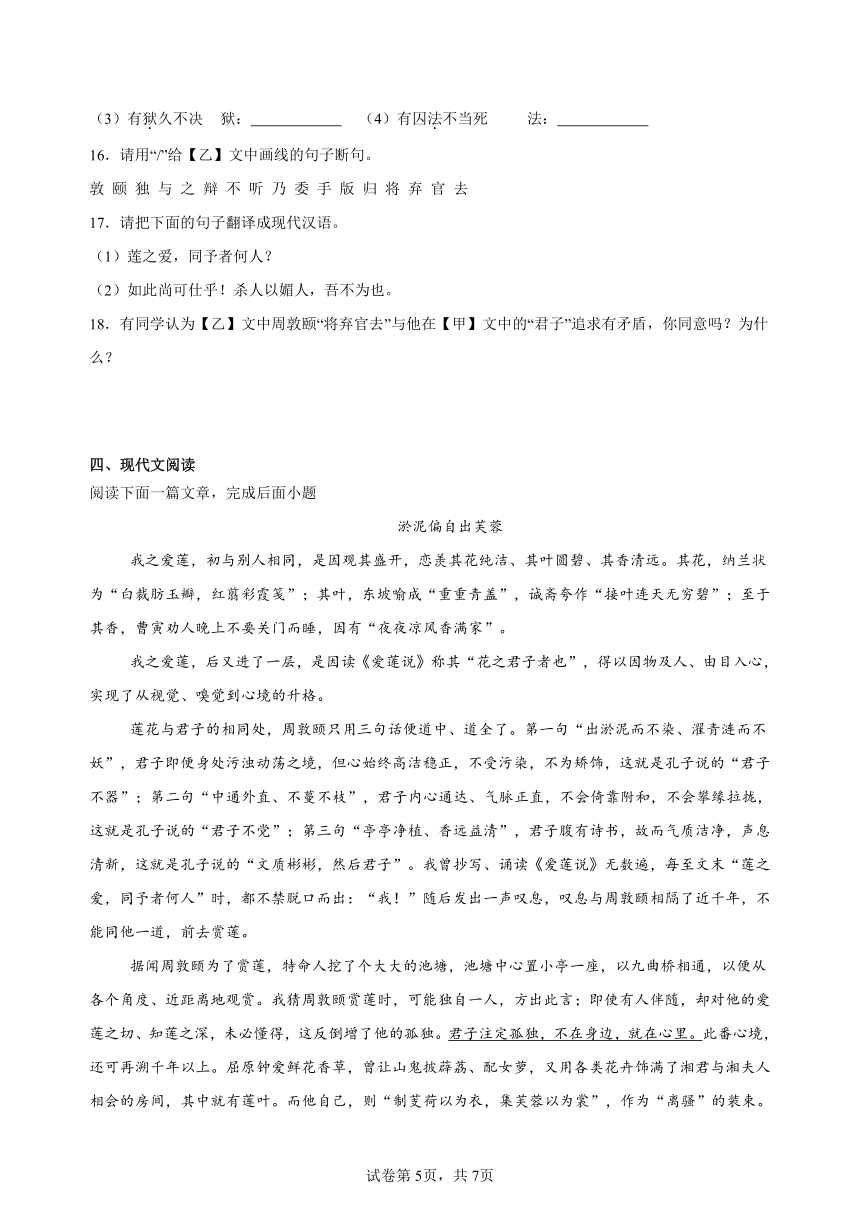

四、现代文阅读

阅读下面一篇文章,完成后面小题

淤泥偏自出芙蓉

我之爱莲,初与别人相同,是因观其盛开,恋羡其花纯洁、其叶圆碧、其香清远。其花,纳兰状为“白裁肪玉瓣,红翦彩霞笺”;其叶,东坡喻成“重重青盖”,诚斋夸作“接叶连天无穷碧”;至于其香,曹寅劝人晚上不要关门而睡,因有“夜夜凉风香满家”。

我之爱莲,后又进了一层,是因读《爱莲说》称其“花之君子者也”,得以因物及人、由目入心,实现了从视觉、嗅觉到心境的升格。

莲花与君子的相同处,周敦颐只用三句话便道中、道全了。第一句“出淤泥而不染、濯青涟而不妖”,君子即便身处污浊动荡之境,但心始终高洁稳正,不受污染,不为矫饰,这就是孔子说的“君子不器”;第二句“中通外直、不蔓不枝”,君子内心通达、气脉正直,不会倚靠附和,不会攀缘拉拢,这就是孔子说的“君子不党”;第三句“亭亭净植、香远益清”,君子腹有诗书,故而气质洁净,声息清新,这就是孔子说的“文质彬彬,然后君子”。我曾抄写、诵读《爱莲说》无数遍,每至文末“莲之爱,同予者何人”时,都不禁脱口而出:“我!”随后发出一声叹息,叹息与周敦颐相隔了近千年,不能同他一道,前去赏莲。

据闻周敦颐为了赏莲,特命人挖了个大大的池塘,池塘中心置小亭一座,以九曲桥相通,以便从各个角度、近距离地观赏。我猜周敦颐赏莲时,可能独自一人,方出此言;即使有人伴随,却对他的爱莲之切、知莲之深,未必懂得,这反倒增了他的孤独。君子注定孤独,不在身边,就在心里。此番心境,还可再溯千年以上。屈原钟爱鲜花香草,曾让山鬼披薜荔、配女萝,又用各类花卉饰满了湘君与湘夫人相会的房间,其中就有莲叶。而他自己,则“制芰荷以为衣,集芙蓉以为裳”,作为“离骚”的装束。这身装束,自然难以被人理解,所以屈原紧接着说:“不吾知其亦已兮,苟余情其信芳。”孤独之强之烈,直到了使他绝望自尽的程度。我想屈原之所以选择投水,是想从一个君子变成一朵莲花吧。君子和莲花的区别,只是一个在大地上,一个在水中央。

我之所以爱莲,先是慕其有君子之质,后是发现其有艺术之境。当然,泛泛而言,所有的花儿都可比作艺术;但我以为唯有莲花,最能揭示艺术的真谛。第一句“亭亭净植、香远益清”,艺术当予人以洁净清香的美好享受,使所思澄澈、所感幽远;第二句“中通外直,不蔓不枝”,艺术以通透简约为高,以含蓄蕴藉为尚,以少胜多、以简驭繁者方为妙境上品;第三句“出淤泥而不染,濯青涟而不妖”,其他花儿只需如常孕育、萌生开放,期间未尝有太多的曲折艰难,好比从人间顺利升入天堂;唯独莲花,生于淤泥之中,必须先突围后方可孕育生长,恰似先要从地狱来到人间,然后进入天堂。艺术亦像莲花,生来便在淤泥之中。艺术要像莲花,须在淤泥里、也只能在淤泥里汲取营养、积攒力量。莲花将根向下扎入淤泥,为的恰恰是向上生长,当终于开出花来时,必向上空高高擎起,离得淤泥越远越好。艺术同理,其生存需要金钱的滋养,但她的目的,恰恰是离金钱越远越好。

反过来说,也是淤泥成就了莲花、困境成就了君子……

生活的种种苦难、人生的种种坎坷,都能给人以最有成效的磨砺,如泰戈尔所说,“只有经历过地狱般的磨砺,才能练就创造天堂的力量”。试想若不是流亡一生、若没有贫困半世,就不会有八大山人、板桥居士及其传世之作了。既然君子、艺术皆与莲花相类,那么两者必然互通,即君子可成就艺术、艺术也可成就君子。君子有了艺术,可以不再过于孤独。八大山人遭遇国破家亡,心中悲凄,却以书画遣怀。他画莲花,寥寥数笔便神完气足,这莲花就是他的化身。板桥居士曾咏过一朵入秋方开的莲花:“秋荷独后时,摇落见风姿。无力争先发,非因后出奇。”这朵莲花便是他的化身,不是不想顺时应序,只因困顿太久、积攒太难,故而开得稍迟一些罢了。

淤泥偏自出芙蓉,代有前贤为此钟。屈子衣裳逐水去,周生笔墨待人逢。从来孤独皆难耐,当是艺文最适从。初夏深秋俱恰好,何妨盛放在春冬。

(选自2018年7月23日《新民晚报》,作者胡晓军,有删改)

19.下面哪一项所咏之花与“白裁脂玉瓣,红翦彩霞笺”不同?

A.素花多蒙别艳欺,此花真合在瑶池。

B.疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏。

C.移舟水溅差差绿,倚槛风摆柄柄香。

D.菡萏香销翠叶残,西风愁起绿波间。

20.下面这段文字中也有描写荷香的,与文章第一段中曹寅的描述进行比较,简要分析它们在语言表达上的不同。

曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星。微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

(选自朱自清《荷塘月色》)

21.联系周敦颐“莲之爱,同予者何人”和苏轼“但少闲人如吾两人者耳”的感叹,说说你如何理解“君子注定孤独,不在身边,就在心里”这句话。

22.在作者看来,优秀的艺术作品具备哪些特性?

23.谈谈你对文题“淤泥偏自出芙蓉”的理解。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案

1.B 2.A

3. 刘禹锡 刘禹锡集 古代刻在器物上用来警诫自己或称述功德 议论 道理 杂文 周敦颐 茂叔 元公 濂溪先生 北宋 太极图说 通书

4. 生长环境; 体形香气; 出淤泥而不染,濯清涟而不妖 隐逸者; 富贵者; 君子 正衬; 反衬

5. 隐逸者 耐寒 6.情感:《爱莲说》喜爱(赞美)莲,《咏菊》不喜爱(鄙弃)荷

7.B 8. (莲)从淤泥里生长出来却不沾染污秽,在清水中洗涤过却不显得妖艳。 如果竹子通晓人意,必定认为我是能够理解它的人。 9.A 10.莲之韵体现在其生长环境,虽身处污泥却纤尘不染,不与世俗同流合污(或:体现在其体态香气,“中通外直,不蔓不枝,香远益清”,通达事理,行为方正;体现在其风度气质,“亭亭净植,可远观而不可亵玩焉”,体态端庄,凛然不可侵犯);竹之韵则在于竹的形体、竹的神韵、竹的品性,寄托了作者“不为俗屈”的士君子的清高、豪气、超脱。(意近即可)

11. 洗。 应当。 坚固。 平安。 12.D 13.(1)香气远闻更加清芬,洁净地挺立(在水中),(人们)可以远远地观赏,但不可以靠近赏玩它啊。

(2)君子看见它的特性,就想到公正无私,不偏不倚的人。 14.两文中“性直”“中通”等特质,可以代指君子立身正直,行为方正、为人虚心、通达事理等品质。

15. 多 亲近而不庄重 案件 按照法律 16.敦颐独与之辩/不听/乃委手版归/将弃官去 17.(1)对莲的喜爱,像我一样的还有什么人?(2)像这样还能做官吗!用杀人的做法来取悦于上级,我不做。 18.从乙文周敦颐和王逵争辩这件事,体现其刚正不阿,为官正直,正符合甲文中的“君子”“外直”这一点,所以不矛盾。

19.B 20.曹寅劝人晚上不要关门而睡,因有“夜夜凉风香满家”,语言通俗而意味无穷;朱自清把香味比作远处高楼上渺茫的歌声,打通了人们的嗅觉和听觉,新颖而独特。 21.君子是学问和修养达到了很高的境界的人。他们的孤独不仅仅是指缺乏与之共处的人,更是指缺乏心灵深处志同道合的人。周敦颐感叹同他一样爱莲之高洁的人很少,苏轼感叹不汲汲于名利,从容流连光景的人很少。他们的孤独感是对“君子注定孤独,不在身边,就在心里”的最好诠释。 22.予人洁净清香的美好享受;通透简约,含蓄蕴藉;须在困境中汲取营养,积攒力量;有所突破。 23.强调了淤泥给予芙蓉营养和力量,成就了芙蓉;困境也如淤泥,磨砺并成就了君子和艺术。由此启迪人们要直面困境,勇于接受磨砺。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、基础知识

阅读《爱莲说》,完成下面小题

1.下列对文章内容的理解与分析不正确的一项是( )

A.文章从生长环境、体态香气、风度气质等方面描写了莲花的超凡脱俗,赋予了莲花不同流合污、不随波逐流的高洁品质。

B.文章借菊花和牡丹的形象,从正面衬托了自己对莲花的喜爱,寄寓了不慕名利的生活态度以及对这种生活态度的赞赏。

C.作者赞赏莲花“出淤泥而不染”的精神,提倡洁身自好的个人道德修养,体现了积极的人生观和价值观。

D.文章骈散相间,错落有致,音节和谐。比如“予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉”。

2.下列对文中写菊花和牡丹的用意,理解正确的一项是( )

A.文章通过对菊花、牡丹、莲花三种花的德行品格的描写,以牡丹作反衬,用菊花作陪衬,突出了莲花的美好形象。

B.文章通过菊花、牡丹与莲花的对比描述,突出它们各自的德行品格。

C.这两种花,人们都很熟悉,容易引起人们的联想。

D.这两种花,一直为前人所钟爱,由前人所爱说到自己的所爱,有强烈的比较效果。

3.文学常识填空。

(1)《陋室铭》的作者是唐朝文学家、诗人 ,选自《 》。铭,是指 的文字,后来发展为一种文体,这种文体一般是用韵的。说,是古代的一种文体,可以发表 ,也可以记事,都是为了说明一个 。与现在的 大体近似。

(2)本文《爱莲说》作者是 ,字 ,谥号“ ”,世称 , (朝代)哲学家。著有《 》《 》等。

4.根据《爱莲说》课文理解填空。

(1)作者从 、风度气质、 等方面描写莲花的超凡脱俗,赋予莲君子般的美好品格。“ ”比喻君子不与恶浊的世风同流合污,但又不以孤高自许。

(2)作者将菊、牡丹、莲一一拟人,分别说它们是 、 、 的化身,并借此再次表明自己不慕富贵、洁身自好、保持坚贞气节和高尚品德的生活态度。

(3)这篇短文,采用衬托的写法,用菊和牡丹作 和 ,含蓄而深刻地表达了文章主旨及作者的思想感情。

二、诗歌鉴赏

咏菊

白居易

一夜新霜著①瓦轻, 芭蕉新折败荷②倾。

耐寒唯有东篱菊,金粟③初开晓更清。

【注】①著:附着。②荷:也称作蒲。③金粟:金粟一般的花蕊,这里指菊花。

5.《爱莲说》中,菊是 的象征;《咏菊》中,菊有 的特点。

6.《爱莲说》《咏菊》对莲(荷)的情感有什么不同?为什么?

三、文言文阅读

阅读下面的文言文,完成下面小题。

【甲】

爱莲说 周敦颐

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

【乙】

盖竹之体,瘦劲孤高,枝枝傲霜,节节干霄①,有似乎士君子豪气凌云,不为俗屈。故板桥画竹,不特为竹写神,亦为竹写生。瘦劲孤高,是其神也;豪迈凌云,是其生②也;依于石而不囿③于石,是其节也;落于色相而不滞于梗概,是其品也。竹其有知,必能谓余为解人;石也有灵,亦当为余首肯。

(选自郑板桥《画竹题记》)

【注】①干霄:直冲云霄。②生:本性,天性。③囿(yòu):局限。

7.下列各项对文中加点词语的意思推断不正确的一项是( )

A.“蕃”,《说文解字》解释为:从帅番声,草茂也,引申为“众多”。由此可知,“可爱者甚蕃”中“蕃”的意思为“多”。

B.“蔓”在“青树翠蔓”中是“藤蔓”的意思,互文印证,可知“不蔓不枝”中的“蔓”也是“藤蔓”的意思。

C.“竹之体,瘦劲孤高”中“瘦劲孤高”是对竹子外形的形容,根据语境推断法,“竹之体”的“体”是“形体、体态”的意思。

D.查阅词典,“依”有以下义项:①靠着;②倚仗;③顺从。结合语境,可知“依于石而不囿③于石”中的“依”是“依靠、靠着”的意思。

8.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

(2)竹其有知,必能谓余为解人。

9.下列对文章内容和写法分析正确的一项是( )

A.甲文第一段主要描写莲花,第二段对莲、菊和牡丹的不同品性进行比较和评论。

B.作者赋予了莲花丰富的象征意味,“香远益清,亭亭净植”象征君子孤傲独立的品质。

C.“予独爱莲”一句,作者直抒胸臆,表明自己要像莲花一样洁身自好、坚强不屈。

D.乙文作者从竹之体、竹之枝、竹之节、竹之根诸角度替竹传神写生,寄寓着作者“不为俗屈”的士君子的气质。

10.清代学者符曾说:“凡花之妙,在于香色。而竹则无色无香,独妙于韵。盖香色易知而韵难知,宜赏韵者鲜矣。”而莲、竹皆非“凡花”,周敦颐盛赞莲是“花之君子者”,郑板桥也称竹“似乎士君子”。请你结合【甲】【乙】两文,说说莲、竹之韵分别体现在何处。

阅读下面的文言文,完成下面小题。

【甲】

①予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

②予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。意!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

(节选自周敦颐《爱莲说》)

【乙】

竹似贤,何?竹本①固,固以树德;君子见其本,则思善建不拔者。竹性直,直以立身;君子见其性,则思中立不倚者。竹心空,空以体②道;君子见其心,则思应用虚受③者。竹节贞,贞以立志;君子见其节,则思砥砺名行、夷险一致者。夫如是,故君子人多树之,为庭实④焉。

(节选自白居易《养竹记》)

【注】①本:根。②体:体悟。③虚受:虚心接受。④庭实:充实,充满。

11.解释下列句子中加点词的含义。

(1)濯清涟而不妖( ) (2)宜乎众矣( )

(3)竹本固 ( ) (4)夷险一致者( )

12.下列各项中“之”的意义和用法与“花之隐逸者也”的“之”相同的一项是( )

A.予独爱莲之出淤泥而不染 B.故君子人多树之

C.何陋之有 D.水陆草木之花

13.请将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

(2)君子见其性,则思中立不倚者。

14.【甲】【乙】两文中的“中通”“性直”可以共同代指哪些品质?

阅读【甲】【乙】下面两段文言文,完成下面小题。

【甲】水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

(选自周敦颐《爱莲说》)

【乙】周敦颐,字茂叔,道州营道人。原名敦实,避英宗讳改焉。以舅龙图阁学士郑向任①,为分宁主簿。有狱,久不决,敦颐至,一讯立辨。惊曰:“老吏不如也。”部使者荐之,调南安军司理参军。有囚法不当死,转运使王逵欲深治之。逵,酷悍吏也,众莫敢争,敦颐独与之辩不听乃委手版②归将弃官去,曰:“如此尚可仕③乎!杀人以媚人,吾不为也。”逵悟,囚得免。

(出自《周敦颐传》)

【注释】①任:推荐。②手版:笏板,是古时大臣上朝时手中所持的狭长板子,用以列出上奏的事项。③仕:指做官。

15.请解释下列加点词在文中的意思。

(1)可爱者甚蕃 蕃: (2)可远观而不可亵玩焉 亵:

(3)有狱久不决 狱: (4)有囚法不当死 法:

16.请用“/”给【乙】文中画线的句子断句。

敦 颐 独 与 之 辩 不 听 乃 委 手 版 归 将 弃 官 去

17.请把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)莲之爱,同予者何人?

(2)如此尚可仕乎!杀人以媚人,吾不为也。

18.有同学认为【乙】文中周敦颐“将弃官去”与他在【甲】文中的“君子”追求有矛盾,你同意吗?为什么?

四、现代文阅读

阅读下面一篇文章,完成后面小题

淤泥偏自出芙蓉

我之爱莲,初与别人相同,是因观其盛开,恋羡其花纯洁、其叶圆碧、其香清远。其花,纳兰状为“白裁肪玉瓣,红翦彩霞笺”;其叶,东坡喻成“重重青盖”,诚斋夸作“接叶连天无穷碧”;至于其香,曹寅劝人晚上不要关门而睡,因有“夜夜凉风香满家”。

我之爱莲,后又进了一层,是因读《爱莲说》称其“花之君子者也”,得以因物及人、由目入心,实现了从视觉、嗅觉到心境的升格。

莲花与君子的相同处,周敦颐只用三句话便道中、道全了。第一句“出淤泥而不染、濯青涟而不妖”,君子即便身处污浊动荡之境,但心始终高洁稳正,不受污染,不为矫饰,这就是孔子说的“君子不器”;第二句“中通外直、不蔓不枝”,君子内心通达、气脉正直,不会倚靠附和,不会攀缘拉拢,这就是孔子说的“君子不党”;第三句“亭亭净植、香远益清”,君子腹有诗书,故而气质洁净,声息清新,这就是孔子说的“文质彬彬,然后君子”。我曾抄写、诵读《爱莲说》无数遍,每至文末“莲之爱,同予者何人”时,都不禁脱口而出:“我!”随后发出一声叹息,叹息与周敦颐相隔了近千年,不能同他一道,前去赏莲。

据闻周敦颐为了赏莲,特命人挖了个大大的池塘,池塘中心置小亭一座,以九曲桥相通,以便从各个角度、近距离地观赏。我猜周敦颐赏莲时,可能独自一人,方出此言;即使有人伴随,却对他的爱莲之切、知莲之深,未必懂得,这反倒增了他的孤独。君子注定孤独,不在身边,就在心里。此番心境,还可再溯千年以上。屈原钟爱鲜花香草,曾让山鬼披薜荔、配女萝,又用各类花卉饰满了湘君与湘夫人相会的房间,其中就有莲叶。而他自己,则“制芰荷以为衣,集芙蓉以为裳”,作为“离骚”的装束。这身装束,自然难以被人理解,所以屈原紧接着说:“不吾知其亦已兮,苟余情其信芳。”孤独之强之烈,直到了使他绝望自尽的程度。我想屈原之所以选择投水,是想从一个君子变成一朵莲花吧。君子和莲花的区别,只是一个在大地上,一个在水中央。

我之所以爱莲,先是慕其有君子之质,后是发现其有艺术之境。当然,泛泛而言,所有的花儿都可比作艺术;但我以为唯有莲花,最能揭示艺术的真谛。第一句“亭亭净植、香远益清”,艺术当予人以洁净清香的美好享受,使所思澄澈、所感幽远;第二句“中通外直,不蔓不枝”,艺术以通透简约为高,以含蓄蕴藉为尚,以少胜多、以简驭繁者方为妙境上品;第三句“出淤泥而不染,濯青涟而不妖”,其他花儿只需如常孕育、萌生开放,期间未尝有太多的曲折艰难,好比从人间顺利升入天堂;唯独莲花,生于淤泥之中,必须先突围后方可孕育生长,恰似先要从地狱来到人间,然后进入天堂。艺术亦像莲花,生来便在淤泥之中。艺术要像莲花,须在淤泥里、也只能在淤泥里汲取营养、积攒力量。莲花将根向下扎入淤泥,为的恰恰是向上生长,当终于开出花来时,必向上空高高擎起,离得淤泥越远越好。艺术同理,其生存需要金钱的滋养,但她的目的,恰恰是离金钱越远越好。

反过来说,也是淤泥成就了莲花、困境成就了君子……

生活的种种苦难、人生的种种坎坷,都能给人以最有成效的磨砺,如泰戈尔所说,“只有经历过地狱般的磨砺,才能练就创造天堂的力量”。试想若不是流亡一生、若没有贫困半世,就不会有八大山人、板桥居士及其传世之作了。既然君子、艺术皆与莲花相类,那么两者必然互通,即君子可成就艺术、艺术也可成就君子。君子有了艺术,可以不再过于孤独。八大山人遭遇国破家亡,心中悲凄,却以书画遣怀。他画莲花,寥寥数笔便神完气足,这莲花就是他的化身。板桥居士曾咏过一朵入秋方开的莲花:“秋荷独后时,摇落见风姿。无力争先发,非因后出奇。”这朵莲花便是他的化身,不是不想顺时应序,只因困顿太久、积攒太难,故而开得稍迟一些罢了。

淤泥偏自出芙蓉,代有前贤为此钟。屈子衣裳逐水去,周生笔墨待人逢。从来孤独皆难耐,当是艺文最适从。初夏深秋俱恰好,何妨盛放在春冬。

(选自2018年7月23日《新民晚报》,作者胡晓军,有删改)

19.下面哪一项所咏之花与“白裁脂玉瓣,红翦彩霞笺”不同?

A.素花多蒙别艳欺,此花真合在瑶池。

B.疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏。

C.移舟水溅差差绿,倚槛风摆柄柄香。

D.菡萏香销翠叶残,西风愁起绿波间。

20.下面这段文字中也有描写荷香的,与文章第一段中曹寅的描述进行比较,简要分析它们在语言表达上的不同。

曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星。微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

(选自朱自清《荷塘月色》)

21.联系周敦颐“莲之爱,同予者何人”和苏轼“但少闲人如吾两人者耳”的感叹,说说你如何理解“君子注定孤独,不在身边,就在心里”这句话。

22.在作者看来,优秀的艺术作品具备哪些特性?

23.谈谈你对文题“淤泥偏自出芙蓉”的理解。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案

1.B 2.A

3. 刘禹锡 刘禹锡集 古代刻在器物上用来警诫自己或称述功德 议论 道理 杂文 周敦颐 茂叔 元公 濂溪先生 北宋 太极图说 通书

4. 生长环境; 体形香气; 出淤泥而不染,濯清涟而不妖 隐逸者; 富贵者; 君子 正衬; 反衬

5. 隐逸者 耐寒 6.情感:《爱莲说》喜爱(赞美)莲,《咏菊》不喜爱(鄙弃)荷

7.B 8. (莲)从淤泥里生长出来却不沾染污秽,在清水中洗涤过却不显得妖艳。 如果竹子通晓人意,必定认为我是能够理解它的人。 9.A 10.莲之韵体现在其生长环境,虽身处污泥却纤尘不染,不与世俗同流合污(或:体现在其体态香气,“中通外直,不蔓不枝,香远益清”,通达事理,行为方正;体现在其风度气质,“亭亭净植,可远观而不可亵玩焉”,体态端庄,凛然不可侵犯);竹之韵则在于竹的形体、竹的神韵、竹的品性,寄托了作者“不为俗屈”的士君子的清高、豪气、超脱。(意近即可)

11. 洗。 应当。 坚固。 平安。 12.D 13.(1)香气远闻更加清芬,洁净地挺立(在水中),(人们)可以远远地观赏,但不可以靠近赏玩它啊。

(2)君子看见它的特性,就想到公正无私,不偏不倚的人。 14.两文中“性直”“中通”等特质,可以代指君子立身正直,行为方正、为人虚心、通达事理等品质。

15. 多 亲近而不庄重 案件 按照法律 16.敦颐独与之辩/不听/乃委手版归/将弃官去 17.(1)对莲的喜爱,像我一样的还有什么人?(2)像这样还能做官吗!用杀人的做法来取悦于上级,我不做。 18.从乙文周敦颐和王逵争辩这件事,体现其刚正不阿,为官正直,正符合甲文中的“君子”“外直”这一点,所以不矛盾。

19.B 20.曹寅劝人晚上不要关门而睡,因有“夜夜凉风香满家”,语言通俗而意味无穷;朱自清把香味比作远处高楼上渺茫的歌声,打通了人们的嗅觉和听觉,新颖而独特。 21.君子是学问和修养达到了很高的境界的人。他们的孤独不仅仅是指缺乏与之共处的人,更是指缺乏心灵深处志同道合的人。周敦颐感叹同他一样爱莲之高洁的人很少,苏轼感叹不汲汲于名利,从容流连光景的人很少。他们的孤独感是对“君子注定孤独,不在身边,就在心里”的最好诠释。 22.予人洁净清香的美好享受;通透简约,含蓄蕴藉;须在困境中汲取营养,积攒力量;有所突破。 23.强调了淤泥给予芙蓉营养和力量,成就了芙蓉;困境也如淤泥,磨砺并成就了君子和艺术。由此启迪人们要直面困境,勇于接受磨砺。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读