24 唐诗三首 《 石壕吏》课件(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 24 唐诗三首 《 石壕吏》课件(共34张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-22 21:54:58 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

漫步在古诗苑中,那纷繁复杂的感情、博大精深的思想,深邃悠远的意境、精彩优美的语言……深深地吸引着我们。今天,就让我们一起来欣赏古诗《石壕吏》。

新

课

导

入

石壕吏

杜 甫

1.反复诵读,把握诗歌内容,领会诗歌所表现的生活状况。

2.通过朗读领会人物形象,感受作者在诗歌中所表达的情感。

3.体味诗歌的意境,以及作者关心民生疾苦的忧国忧民的思想感情。

学

习

目

标

背

景

链

接

《石壕史》的写作背景是唐朝安史之乱时期。

唐肃宗乾元元年(758)冬末,杜甫回到洛阳,看看战乱后的故乡。可是不到两个月,形势发生逆转,唐军在邺城大败,郭子仪退守河阳,洛阳一带又骚动起来。诗人这时被迫离去,经新安、石壕、潼关等地回到华州。一路上他所看到的都是征夫怨妇们的愁眉苦脸,所听到的是别家出征时的哭声。杜甫这番经历写成了著名的“三吏”“三别”。

“三吏”

“三别”

《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》

《新婚别》《垂老别》《无家别》

作

者

简

介

杜甫,字子美,自称少陵野老,世称杜少陵、杜工部,唐代现实主义诗人。他的诗广泛而深刻地反映了“安史之乱”前后唐代社会由盛而衰的真实历史面貌,被称为“诗史”,诗风“沉郁顿挫”,他被誉为“诗圣”。

代表作《春望》《茅屋为秋风所破歌》

三吏:《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》

三别:《新婚别》《垂老别》《无家别》

文

体

知

识

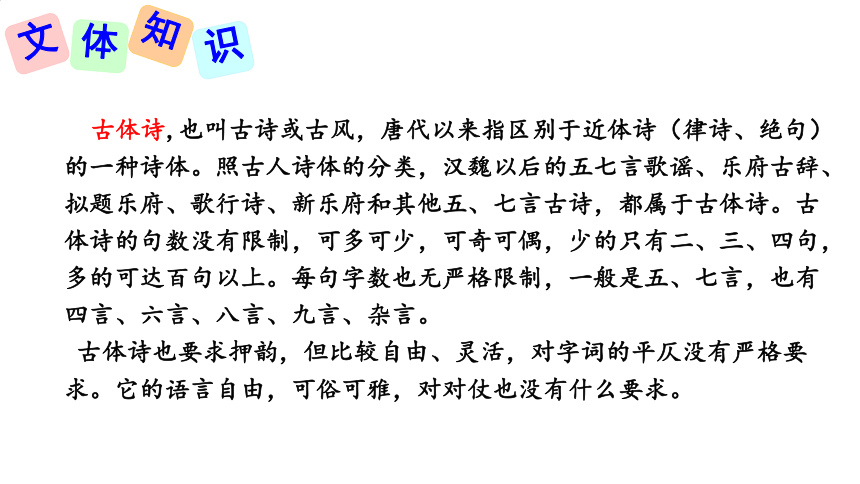

古体诗,也叫古诗或古风,唐代以来指区别于近体诗(律诗、绝句)的一种诗体。照古人诗体的分类,汉魏以后的五七言歌谣、乐府古辞、拟题乐府、歌行诗、新乐府和其他五、七言古诗,都属于古体诗。古体诗的句数没有限制,可多可少,可奇可偶,少的只有二、三、四句,多的可达百句以上。每句字数也无严格限制,一般是五、七言,也有四言、六言、八言、九言、杂言。

古体诗也要求押韵,但比较自由、灵活,对字词的平仄没有严格要求。它的语言自由,可俗可雅,对对仗也没有什么要求。

字

词

积

累

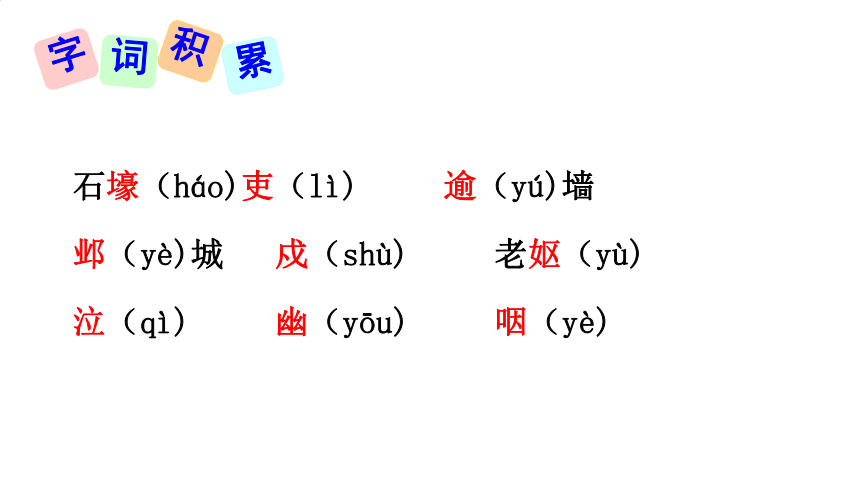

石壕(háo)吏(lì) 逾(yú)墙

邺(yè)城 戍(shù) 老妪(yù)

泣(qì) 幽(yōu) 咽(yè)

初

读

感

知

暮投/石壕/村,有吏/夜/捉人。老翁/逾墙/走,老妇/出门/看。

吏呼/一何/怒,妇啼/一何/苦!听妇/前/致词:三男/邺城/戍。

一男/附书/至,二男/新/战死。存者/且/偷生,死者/长/已矣!

室中/更/无人,惟有/乳下/孙。有孙/母/未去,出入/无/完裙。

老妪/力/虽衰,请从/吏/夜归,急应/河阳/役,犹得/备/晨炊。

夜久/语声/绝,如闻/泣/幽咽。天明/登/前途,独与/老翁/别。

有感情地朗读课文,注意节奏。

听读诗歌,把握感情基调。

重

点

字

词

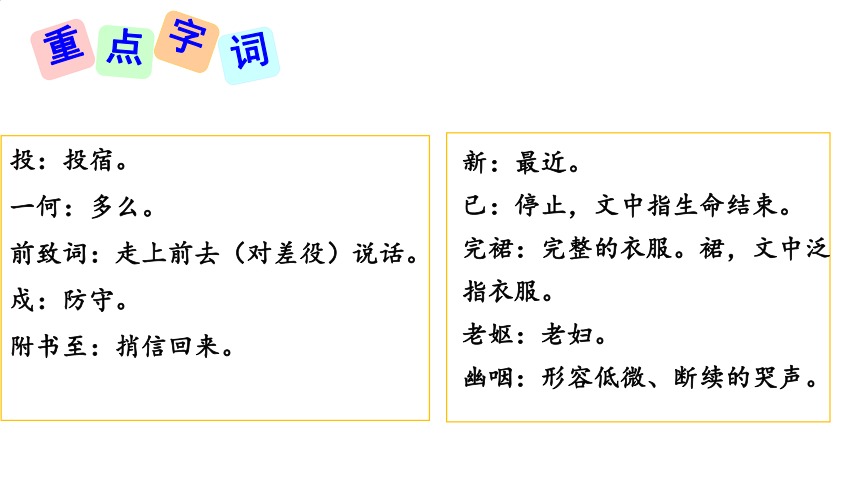

投:投宿。

一何:多么。

前致词:走上前去(对差役)说话。

戍:防守。

附书至:捎信回来。

新:最近。

已:停止,文中指生命结束。

完裙:完整的衣服。裙,文中泛指衣服。

老妪:老妇。

幽咽:形容低微、断续的哭声。

走上前去说话

三个儿子

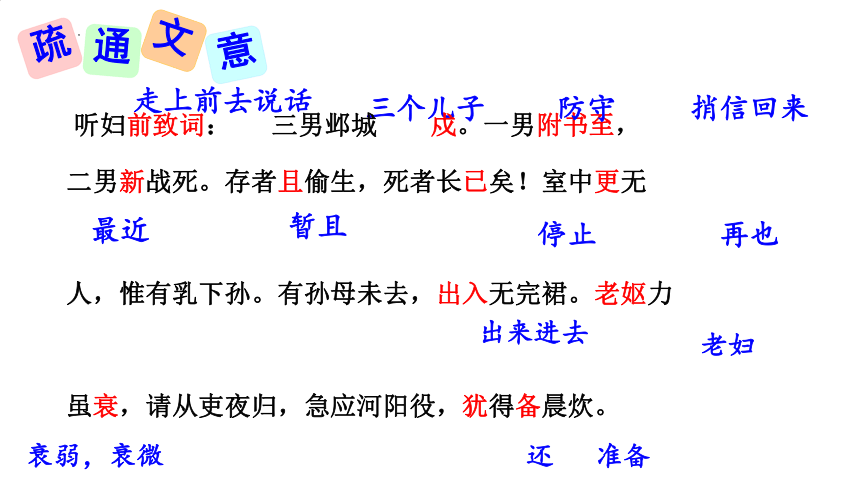

听妇前致词: 三男邺城 戍。一男附书至,

二男新战死。存者且偷生,死者长已矣!室中更无

人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。老妪力

虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,犹得备晨炊。

防守

捎信回来

最近

暂且

停止

再也

出来进去

老妇

衰弱,衰微

还 准备

疏

通

文

意

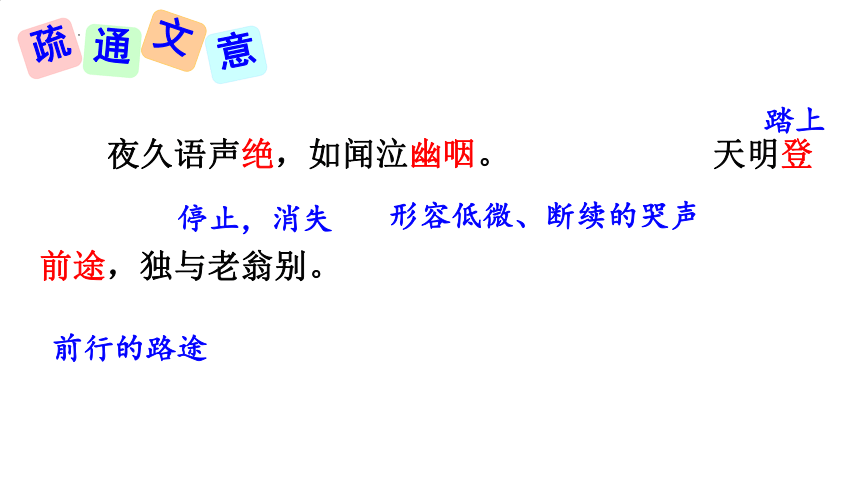

夜久语声绝,如闻泣幽咽。 天明登

前途,独与老翁别。

停止,消失

形容低微、断续的哭声

前行的路途

踏上

疏

通

文

意

老翁逾墙走( )

出入无完裙( )

听妇前致词( )

文

言

字

词

古义:泛指衣服 今义:专指裙子

◆古今异义

古义:跑 今义:行走

古义:对……说话

今义:在举行某种仪式时说勉励、感谢、祝贺、悼念之类的话

◆词类活用

有吏夜捉人

(名词作状语,在夜里)

文

言

字

词

文

章

结

构

全文共分三层:

第一部分(第1段):交代了故事发生的时间、地点。

第二部分(第2、3段):写老妇诉说遭遇,并以老迈之身应征。

第三部分(第4段):作者独与老翁告别的情景。

故

事

情

节

开端:有吏夜捉人

发展:听妇前致辞

高潮:请从吏夜归

结局:独与老翁别

(这首诗是以时间为顺序,诗人的行踪为线索的)

1.读第1段,说说头两句交代了哪些内容

“有吏夜捉人”,不说征兵,而说“捉人”,可见当时兵役之苦、人民处境之艰难凶险。

交代了故事发生的时间、地点、背景。“有吏夜捉人”是总领句。

诗

歌

解

读

2.“老翁逾墙走”一句有什么作用?

“逾墙走”,写出了差役夜捉壮丁,百姓惶恐不安的景象,渲染了紧张的气氛。

3.怎样理解“吏呼一何怒!妇啼一何苦!”一句?

“呼”与“怒”,“啼”与“苦”,一方如虎似狼,一方哀婉可怜,对比鲜明地指出了阶级压迫的严重,极其形象地写出了“吏”与“妇”的尖锐矛盾,加重了感彩,有力地渲染出差役如虎似狼的蛮横气势。

4.为什么第3段都是老妇的述说?

听妇前致词:三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣!

语言描写:这是老妇的血泪之诉,反映了战争的残酷和当时民不聊生的真实情况。

室中更无人,惟有乳下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

语言描写:再诉家境,孙儿幼小,媳妇衣不蔽体,表明战争给人民带来的深重灾难。

老妪力虽衰,请从吏夜归,

急应河阳役,犹得备晨炊。

语言描写:老妇为了保护家人,自己站出来应役,从中可以体会到老妇人心中是多么悲苦、无助和无奈以及差役的无情、残暴。

这段隐去了差役的问话,而以答代问,老妇人的话,句句都是差役逼出来的。

总之,差役的“怒”贯穿在老妇陈情的全过程中,其凶横残暴不言而喻。

石壕吏:________________

老妪:三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣!

石壕吏:________________

老妪:室中更无人。

石壕吏:________________

老妪:惟有乳下孙。

汝家有男丁否

尚有他人否

内室是何人

石壕吏:________________

老妪:有孙母未去,出入无完裙。

石壕吏:________________

老妪:老妪力虽衰,请从吏夜归。急应河阳役, 犹得备晨炊。

一定还有人!

还有他人否

①聪明机智。提出要自己和差吏去军营,避免了孙子、儿媳、老翁受到伤害;

②勇于献身。不让老翁去,而是自己前往。

总之,这位老妇人是中国古代劳动妇女的一个缩影,她身上具有聪慧、善良、无私的宝贵品质。

5.思考:诗中的老妇人是个什么样的人?

6.“独与老翁别”的“独”字暗示了什么

“独”字暗示了老妇已被带走,老翁已回到家中。仅一个“独”字,凄苦、悲愤尽在不言中。

发展:吏捉人,“我”听老妇哭诉

板

书

设

计

揭露封建统治,反映深重灾难,同情劳动人民

开端:“我”晚上投宿石壕村

高潮:老妇应役

结局:“我”作别老翁

主

题

概

括

全诗通过诗人的见闻,详写老妇的痛苦申诉,表现诗人对叛军的憎恶,对国家能平叛战争的渴望,揭露统治者爪牙的残暴,对劳动人民的悲惨遭遇表示了深切的同情。

课

堂

小

结

杜甫是我国古代伟大的诗人,郭沫若称颂他:“世上疮痍,诗中圣哲;民间疾苦,笔底波澜。”在杜甫的诗中,“三吏”“三别”抒写民间疾苦最为深刻,杜甫风格沉郁顿挫,主要是因为他的作品抒写了一种忧国忧民的情怀。诗人的心与受苦受难的劳动大众息息相通,诗人的脉搏和着民众的脉搏一起跳动,杜甫是真正的人民的诗人。

作

业

布

置

把《石壕吏》改写成一篇记叙文或一幕短剧。

提示:

1.石壕吏和老妇是诗中的主要人物,要善于运用想象来刻画他们各自的动作、语言和神态。

2.适当补充一些事实上已经发生却被诗人略去的细节。

作

业

布

置

首先,在主题方面,要对原作进行认真品味,透彻理解。不改变诗歌的主题思想。

第二、在内容方面,要注意到诗歌与叙事散文的区别。诗歌的语言比较精练,语句跳跃性较大,在人物刻画、情节发展和环境描写上受的限制较大。而叙事散文可以运用多种描写方法对人物进行细致刻画,对环境进行具体描写。情节可以充分展开,人物的性格可以在情节发展中逐步凸现出来。所以,如果不根据原诗加以想象,适当补充一些情节,就会使改写后的叙事散文显得枯燥无味。只有在充分运用诗歌原有材料的基础上,合理的想象,增补必要的描写,使文章内容丰富起来。

第三、在语言方面,要注意诗歌和叙事散文不同的文体特点。用现代汉语来改写古代诗歌,不是翻译文言文,不必句句都紧扣原诗,只要能表达原意就行了。为了叙述的方便,有时候还可以改变人称进行写作。诗歌中的语言为了符合文体需要,常常会省略一些句子的内容,语言顺序比较自由,还会有互文见义等修辞手法的使用,在改写时叙事散文时,都要一一改过来,使语言符合叙事散文呢的语言要求。

总之,把诗歌改写成叙事散文,要注意诗歌和叙事散文之间的区别。

改写时,要注意以下几点:

作

业

布

置

改写:《石壕吏》例文

天灰蒙蒙的,又阴又冷。寒冷的北风似乎要把整个人吞没掉。这是战乱的岁月。暮色笼罩着一个边远僻静的村落——石壕村。诗人杜甫从洛阳向华州赶路。这一天,天色已经昏暗,诗人错过了旅店,只好投宿在石壕村。

房东是一对年迈的老人,还有他们的寡媳和尚未断奶的小孙子。他们衣着破旧,面黄肌瘦。一天的劳累奔波,诗人和衣而卧,很快就进入了梦乡。约莫二更时分,一阵犬吠,村中突然纷乱起来,粗暴的叫喊声、急促的打门声……越来越近了。诗人被惊醒了,借着惨淡的月光向外窥看,原来差吏又来抓壮丁了。房东一家吓得心惊胆战。老翁慌忙披上一件破褂,匆匆爬过屋后的一堵断墙,向村外逃去。老妇人战战兢兢,颤抖着去开门。

“砰——”的一声,门还没有开,就被差吏一脚踹开,只听道差吏粗野地吼道:“你家男人呢?你家还要再征派一个男子去当兵。把人交出来!”老妇人苦苦哀求道:“长官,我家有三个儿子都去戍守邺城了。最近一个儿子写了封信回来说,两个兄弟都战死了。哎,我担心他的幸免也难保全啊!官爷,可怜可怜我这个老婆子吧……屋里实在没有人了!”

“哇——”孩子的啼哭声突然响起来了。

作

业

布

置

“你还说没人!这孩子哪儿来的!他的父母呢?你敢欺骗官府!” 差吏吆喝着,挥动皮鞭往里闯。老妇人眼看哀求无用,哽咽着说:“我的媳妇失去了丈夫,带着还在吃奶的孩子艰难度日,连一件穿得出去的衣服也没有了。孤儿寡母,可怎么过啊?你们实在要人,就把我这个老婆子拉去顶差吧,我随你们去,也许还来得及赶到军队烧早饭。”

差吏们骂骂咧咧地把老妇人带出了院子。在惨淡的月光下,老妇人回头望望自己破旧的茅屋,掩面而去。孩子的啼哭声一阵阵传来,令人肝肠寸断。

夜深了,窗外万籁俱寂,说话的声音没有了,似乎听到有人低声在哭,这哭声在旷野上飘荡……

诗人一夜无眠,他的耳边仿佛仍然回响着老妇人凄惨的哭诉声。天蒙蒙亮,诗人收拾好衣服和悄然回家的老翁告别。面对这令人心碎的现实,诗人还能用什么样的话语安慰这痛苦万分的老人,只能长叹一声,放了几两碎银在老人的身边,然后离开。他的身影慢慢消失在萧索的村路上。

石壕吏

课

程

结

束

再见!

漫步在古诗苑中,那纷繁复杂的感情、博大精深的思想,深邃悠远的意境、精彩优美的语言……深深地吸引着我们。今天,就让我们一起来欣赏古诗《石壕吏》。

新

课

导

入

石壕吏

杜 甫

1.反复诵读,把握诗歌内容,领会诗歌所表现的生活状况。

2.通过朗读领会人物形象,感受作者在诗歌中所表达的情感。

3.体味诗歌的意境,以及作者关心民生疾苦的忧国忧民的思想感情。

学

习

目

标

背

景

链

接

《石壕史》的写作背景是唐朝安史之乱时期。

唐肃宗乾元元年(758)冬末,杜甫回到洛阳,看看战乱后的故乡。可是不到两个月,形势发生逆转,唐军在邺城大败,郭子仪退守河阳,洛阳一带又骚动起来。诗人这时被迫离去,经新安、石壕、潼关等地回到华州。一路上他所看到的都是征夫怨妇们的愁眉苦脸,所听到的是别家出征时的哭声。杜甫这番经历写成了著名的“三吏”“三别”。

“三吏”

“三别”

《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》

《新婚别》《垂老别》《无家别》

作

者

简

介

杜甫,字子美,自称少陵野老,世称杜少陵、杜工部,唐代现实主义诗人。他的诗广泛而深刻地反映了“安史之乱”前后唐代社会由盛而衰的真实历史面貌,被称为“诗史”,诗风“沉郁顿挫”,他被誉为“诗圣”。

代表作《春望》《茅屋为秋风所破歌》

三吏:《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》

三别:《新婚别》《垂老别》《无家别》

文

体

知

识

古体诗,也叫古诗或古风,唐代以来指区别于近体诗(律诗、绝句)的一种诗体。照古人诗体的分类,汉魏以后的五七言歌谣、乐府古辞、拟题乐府、歌行诗、新乐府和其他五、七言古诗,都属于古体诗。古体诗的句数没有限制,可多可少,可奇可偶,少的只有二、三、四句,多的可达百句以上。每句字数也无严格限制,一般是五、七言,也有四言、六言、八言、九言、杂言。

古体诗也要求押韵,但比较自由、灵活,对字词的平仄没有严格要求。它的语言自由,可俗可雅,对对仗也没有什么要求。

字

词

积

累

石壕(háo)吏(lì) 逾(yú)墙

邺(yè)城 戍(shù) 老妪(yù)

泣(qì) 幽(yōu) 咽(yè)

初

读

感

知

暮投/石壕/村,有吏/夜/捉人。老翁/逾墙/走,老妇/出门/看。

吏呼/一何/怒,妇啼/一何/苦!听妇/前/致词:三男/邺城/戍。

一男/附书/至,二男/新/战死。存者/且/偷生,死者/长/已矣!

室中/更/无人,惟有/乳下/孙。有孙/母/未去,出入/无/完裙。

老妪/力/虽衰,请从/吏/夜归,急应/河阳/役,犹得/备/晨炊。

夜久/语声/绝,如闻/泣/幽咽。天明/登/前途,独与/老翁/别。

有感情地朗读课文,注意节奏。

听读诗歌,把握感情基调。

重

点

字

词

投:投宿。

一何:多么。

前致词:走上前去(对差役)说话。

戍:防守。

附书至:捎信回来。

新:最近。

已:停止,文中指生命结束。

完裙:完整的衣服。裙,文中泛指衣服。

老妪:老妇。

幽咽:形容低微、断续的哭声。

走上前去说话

三个儿子

听妇前致词: 三男邺城 戍。一男附书至,

二男新战死。存者且偷生,死者长已矣!室中更无

人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。老妪力

虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,犹得备晨炊。

防守

捎信回来

最近

暂且

停止

再也

出来进去

老妇

衰弱,衰微

还 准备

疏

通

文

意

夜久语声绝,如闻泣幽咽。 天明登

前途,独与老翁别。

停止,消失

形容低微、断续的哭声

前行的路途

踏上

疏

通

文

意

老翁逾墙走( )

出入无完裙( )

听妇前致词( )

文

言

字

词

古义:泛指衣服 今义:专指裙子

◆古今异义

古义:跑 今义:行走

古义:对……说话

今义:在举行某种仪式时说勉励、感谢、祝贺、悼念之类的话

◆词类活用

有吏夜捉人

(名词作状语,在夜里)

文

言

字

词

文

章

结

构

全文共分三层:

第一部分(第1段):交代了故事发生的时间、地点。

第二部分(第2、3段):写老妇诉说遭遇,并以老迈之身应征。

第三部分(第4段):作者独与老翁告别的情景。

故

事

情

节

开端:有吏夜捉人

发展:听妇前致辞

高潮:请从吏夜归

结局:独与老翁别

(这首诗是以时间为顺序,诗人的行踪为线索的)

1.读第1段,说说头两句交代了哪些内容

“有吏夜捉人”,不说征兵,而说“捉人”,可见当时兵役之苦、人民处境之艰难凶险。

交代了故事发生的时间、地点、背景。“有吏夜捉人”是总领句。

诗

歌

解

读

2.“老翁逾墙走”一句有什么作用?

“逾墙走”,写出了差役夜捉壮丁,百姓惶恐不安的景象,渲染了紧张的气氛。

3.怎样理解“吏呼一何怒!妇啼一何苦!”一句?

“呼”与“怒”,“啼”与“苦”,一方如虎似狼,一方哀婉可怜,对比鲜明地指出了阶级压迫的严重,极其形象地写出了“吏”与“妇”的尖锐矛盾,加重了感彩,有力地渲染出差役如虎似狼的蛮横气势。

4.为什么第3段都是老妇的述说?

听妇前致词:三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣!

语言描写:这是老妇的血泪之诉,反映了战争的残酷和当时民不聊生的真实情况。

室中更无人,惟有乳下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

语言描写:再诉家境,孙儿幼小,媳妇衣不蔽体,表明战争给人民带来的深重灾难。

老妪力虽衰,请从吏夜归,

急应河阳役,犹得备晨炊。

语言描写:老妇为了保护家人,自己站出来应役,从中可以体会到老妇人心中是多么悲苦、无助和无奈以及差役的无情、残暴。

这段隐去了差役的问话,而以答代问,老妇人的话,句句都是差役逼出来的。

总之,差役的“怒”贯穿在老妇陈情的全过程中,其凶横残暴不言而喻。

石壕吏:________________

老妪:三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣!

石壕吏:________________

老妪:室中更无人。

石壕吏:________________

老妪:惟有乳下孙。

汝家有男丁否

尚有他人否

内室是何人

石壕吏:________________

老妪:有孙母未去,出入无完裙。

石壕吏:________________

老妪:老妪力虽衰,请从吏夜归。急应河阳役, 犹得备晨炊。

一定还有人!

还有他人否

①聪明机智。提出要自己和差吏去军营,避免了孙子、儿媳、老翁受到伤害;

②勇于献身。不让老翁去,而是自己前往。

总之,这位老妇人是中国古代劳动妇女的一个缩影,她身上具有聪慧、善良、无私的宝贵品质。

5.思考:诗中的老妇人是个什么样的人?

6.“独与老翁别”的“独”字暗示了什么

“独”字暗示了老妇已被带走,老翁已回到家中。仅一个“独”字,凄苦、悲愤尽在不言中。

发展:吏捉人,“我”听老妇哭诉

板

书

设

计

揭露封建统治,反映深重灾难,同情劳动人民

开端:“我”晚上投宿石壕村

高潮:老妇应役

结局:“我”作别老翁

主

题

概

括

全诗通过诗人的见闻,详写老妇的痛苦申诉,表现诗人对叛军的憎恶,对国家能平叛战争的渴望,揭露统治者爪牙的残暴,对劳动人民的悲惨遭遇表示了深切的同情。

课

堂

小

结

杜甫是我国古代伟大的诗人,郭沫若称颂他:“世上疮痍,诗中圣哲;民间疾苦,笔底波澜。”在杜甫的诗中,“三吏”“三别”抒写民间疾苦最为深刻,杜甫风格沉郁顿挫,主要是因为他的作品抒写了一种忧国忧民的情怀。诗人的心与受苦受难的劳动大众息息相通,诗人的脉搏和着民众的脉搏一起跳动,杜甫是真正的人民的诗人。

作

业

布

置

把《石壕吏》改写成一篇记叙文或一幕短剧。

提示:

1.石壕吏和老妇是诗中的主要人物,要善于运用想象来刻画他们各自的动作、语言和神态。

2.适当补充一些事实上已经发生却被诗人略去的细节。

作

业

布

置

首先,在主题方面,要对原作进行认真品味,透彻理解。不改变诗歌的主题思想。

第二、在内容方面,要注意到诗歌与叙事散文的区别。诗歌的语言比较精练,语句跳跃性较大,在人物刻画、情节发展和环境描写上受的限制较大。而叙事散文可以运用多种描写方法对人物进行细致刻画,对环境进行具体描写。情节可以充分展开,人物的性格可以在情节发展中逐步凸现出来。所以,如果不根据原诗加以想象,适当补充一些情节,就会使改写后的叙事散文显得枯燥无味。只有在充分运用诗歌原有材料的基础上,合理的想象,增补必要的描写,使文章内容丰富起来。

第三、在语言方面,要注意诗歌和叙事散文不同的文体特点。用现代汉语来改写古代诗歌,不是翻译文言文,不必句句都紧扣原诗,只要能表达原意就行了。为了叙述的方便,有时候还可以改变人称进行写作。诗歌中的语言为了符合文体需要,常常会省略一些句子的内容,语言顺序比较自由,还会有互文见义等修辞手法的使用,在改写时叙事散文时,都要一一改过来,使语言符合叙事散文呢的语言要求。

总之,把诗歌改写成叙事散文,要注意诗歌和叙事散文之间的区别。

改写时,要注意以下几点:

作

业

布

置

改写:《石壕吏》例文

天灰蒙蒙的,又阴又冷。寒冷的北风似乎要把整个人吞没掉。这是战乱的岁月。暮色笼罩着一个边远僻静的村落——石壕村。诗人杜甫从洛阳向华州赶路。这一天,天色已经昏暗,诗人错过了旅店,只好投宿在石壕村。

房东是一对年迈的老人,还有他们的寡媳和尚未断奶的小孙子。他们衣着破旧,面黄肌瘦。一天的劳累奔波,诗人和衣而卧,很快就进入了梦乡。约莫二更时分,一阵犬吠,村中突然纷乱起来,粗暴的叫喊声、急促的打门声……越来越近了。诗人被惊醒了,借着惨淡的月光向外窥看,原来差吏又来抓壮丁了。房东一家吓得心惊胆战。老翁慌忙披上一件破褂,匆匆爬过屋后的一堵断墙,向村外逃去。老妇人战战兢兢,颤抖着去开门。

“砰——”的一声,门还没有开,就被差吏一脚踹开,只听道差吏粗野地吼道:“你家男人呢?你家还要再征派一个男子去当兵。把人交出来!”老妇人苦苦哀求道:“长官,我家有三个儿子都去戍守邺城了。最近一个儿子写了封信回来说,两个兄弟都战死了。哎,我担心他的幸免也难保全啊!官爷,可怜可怜我这个老婆子吧……屋里实在没有人了!”

“哇——”孩子的啼哭声突然响起来了。

作

业

布

置

“你还说没人!这孩子哪儿来的!他的父母呢?你敢欺骗官府!” 差吏吆喝着,挥动皮鞭往里闯。老妇人眼看哀求无用,哽咽着说:“我的媳妇失去了丈夫,带着还在吃奶的孩子艰难度日,连一件穿得出去的衣服也没有了。孤儿寡母,可怎么过啊?你们实在要人,就把我这个老婆子拉去顶差吧,我随你们去,也许还来得及赶到军队烧早饭。”

差吏们骂骂咧咧地把老妇人带出了院子。在惨淡的月光下,老妇人回头望望自己破旧的茅屋,掩面而去。孩子的啼哭声一阵阵传来,令人肝肠寸断。

夜深了,窗外万籁俱寂,说话的声音没有了,似乎听到有人低声在哭,这哭声在旷野上飘荡……

诗人一夜无眠,他的耳边仿佛仍然回响着老妇人凄惨的哭诉声。天蒙蒙亮,诗人收拾好衣服和悄然回家的老翁告别。面对这令人心碎的现实,诗人还能用什么样的话语安慰这痛苦万分的老人,只能长叹一声,放了几两碎银在老人的身边,然后离开。他的身影慢慢消失在萧索的村路上。

石壕吏

课

程

结

束

再见!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读