山西省大同市第一中学集团校南校2024-2025学年八年级下学期3月月考语文试题(PDF版,无答案)

文档属性

| 名称 | 山西省大同市第一中学集团校南校2024-2025学年八年级下学期3月月考语文试题(PDF版,无答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 625.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-22 21:20:42 | ||

图片预览

文档简介

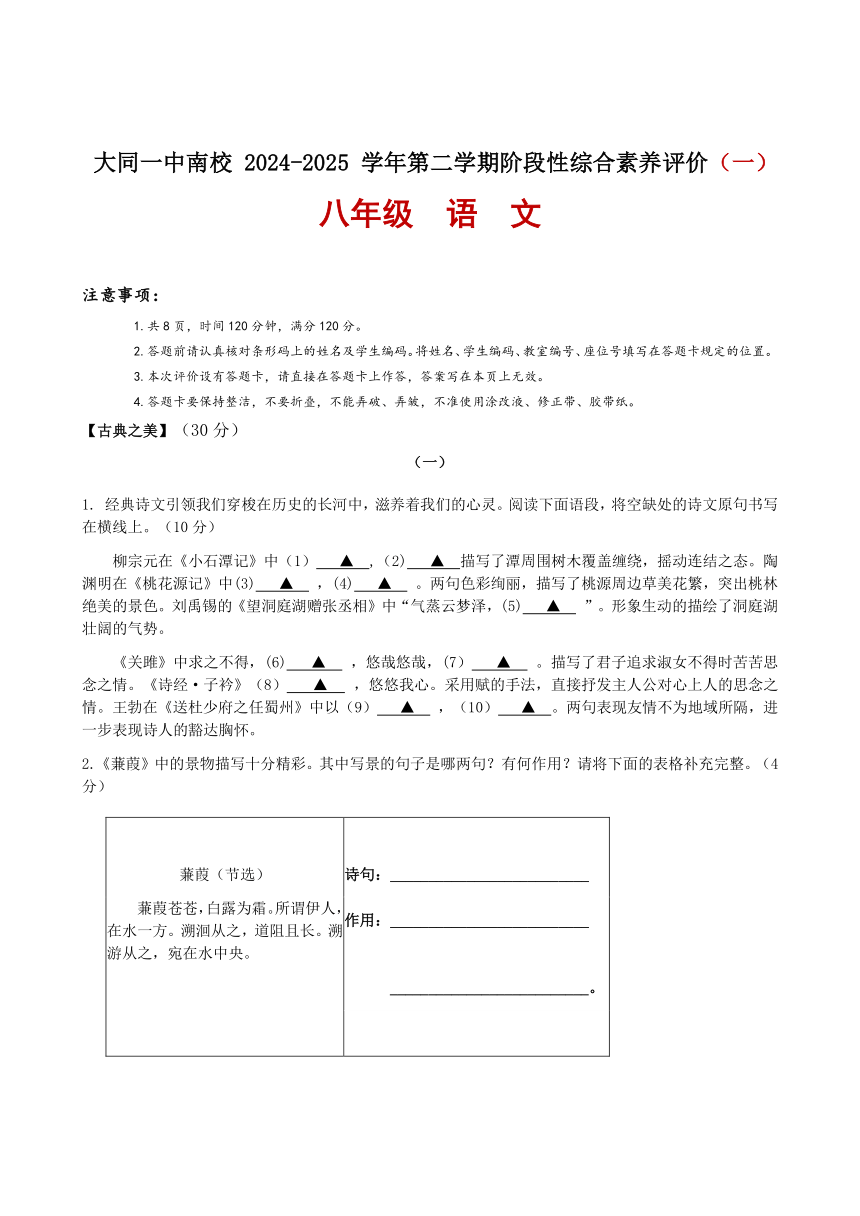

大同一中南校 2024-2025 学年第二学期阶段性综合素养评价(一)

八年级 语 文

注意事项:

1.共 8 页,时间 120 分钟,满分 120 分。

2.答题前请认真核对条形码上的姓名及学生编码。将姓名、学生编码、教室编号、座位号填写在答题卡规定的位置。

3.本次评价设有答题卡,请直接在答题卡上作答,答案写在本页上无效。

4.答题卡要保持整洁,不要折叠,不能弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、胶带纸。

【古典之美】(30分)

(一)

1. 经典诗文引领我们穿梭在历史的长河中,滋养着我们的心灵。阅读下面语段,将空缺处的诗文原句书写

在横线上。(10分)

柳宗元在《小石潭记》中(1) ▲ ,(2) ▲ 描写了潭周围树木覆盖缠绕,摇动连结之态。陶

渊明在《桃花源记》中(3) ▲ ,(4) ▲ 。两句色彩绚丽,描写了桃源周边草美花繁,突出桃林

绝美的景色。刘禹锡的《望洞庭湖赠张丞相》中“气蒸云梦泽,(5) ▲ ”。形象生动的描绘了洞庭湖

壮阔的气势。

《关雎》中求之不得,(6) ▲ ,悠哉悠哉,(7) ▲ 。描写了君子追求淑女不得时苦苦思

念之情。《诗经·子衿》(8) ▲ ,悠悠我心。采用赋的手法,直接抒发主人公对心上人的思念之

情。王勃在《送杜少府之任蜀州》中以(9) ▲ ,(10) ▲ 。两句表现友情不为地域所隔,进

一步表现诗人的豁达胸怀。

2.《蒹葭》中的景物描写十分精彩。其中写景的句子是哪两句?有何作用?请将下面的表格补充完整。(4

分)

蒹葭(节选) 诗句:__________________________

蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,

作用:__________________________

在水一方。溯洄从之,道阻且长。溯

游从之,宛在水中央。

__________________________。

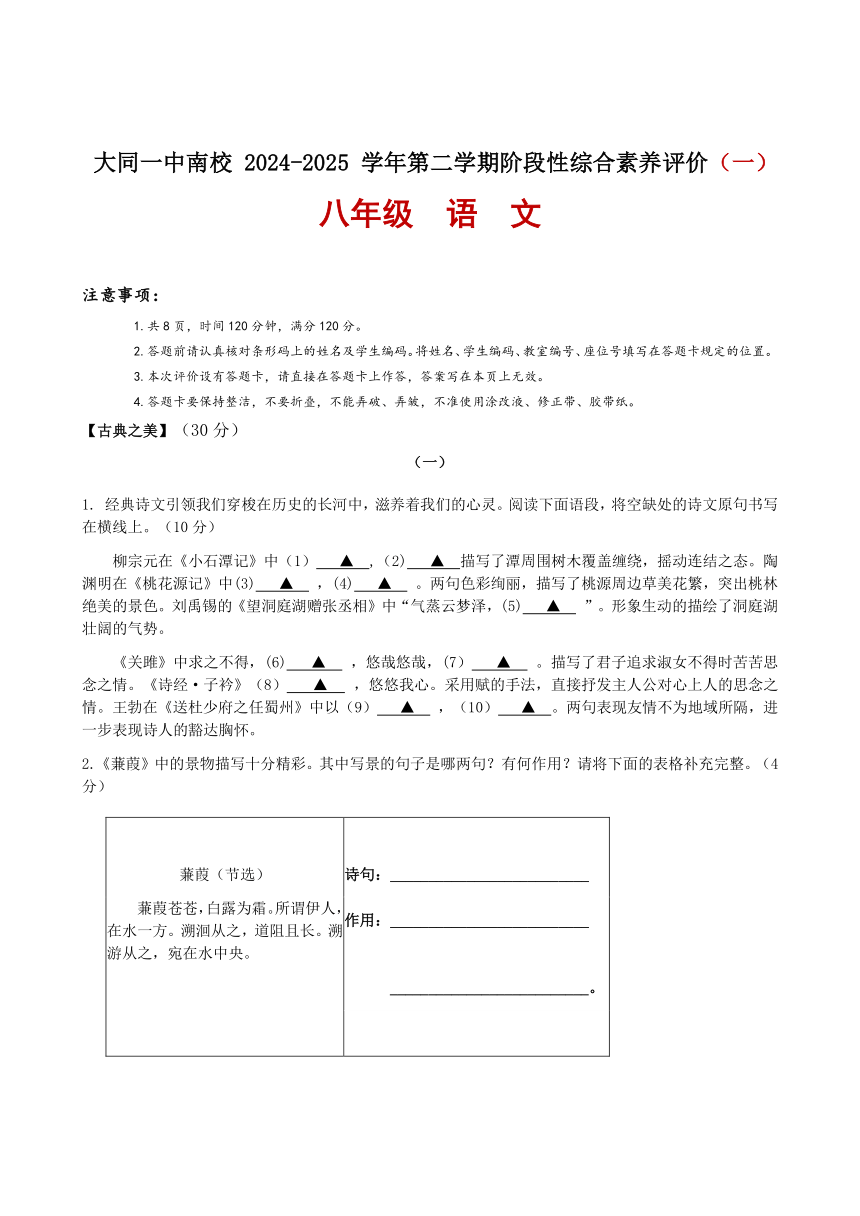

( 二)

班级举办“文言世界”交流会,请阅读选文,完成 3——7题。

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜

美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,

豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男

女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云

先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏

晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不

足为外人道也。”

(选自陶渊明《桃花源记》)

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全

石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与

游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

(选自柳宗元《小石潭记》)

3.解释下面加点字的意思。(2分)

(1)欲穷.其林 穷:_______ (2)潭中鱼可.百许头 可:_______

4.用现代汉语翻译下面的句子。(4分)

(1)忽逢桃花林,夹岸数百步。

(2)佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

翻译:鱼儿静止不动,_____________,_____________,好像和游人一同欢乐。

5.两篇选文中画线的句子都是环境描写,它们分别表现了作者怎样的心情?(4 分)

石渠之事既穷,上由桥,西北下土山之阴,民又桥焉。其水之大倍石渠三之一亘石为底达于两涯。

若床若堂,若陈筵席,若限①阃奥②。水平布其上,流若织文③,响若操琴。揭④跣而往,折竹扫陈

叶,排腐木,可罗胡床⑤十八九居之。交络之流,触激之音,_______;翠羽之木,龙鳞之石,

_______。古之人其有乐乎此耶?后之来者有能追予之践履耶?得意之日,与石渠同。

(选自柳宗元《石涧记》)

【注释】①限:门槛,这里作动词,用门槛把正屋与内室隔开。②阃(kǔn)奥:内室深处。

③文:同“纹”,纹彩、花纹。④揭(qì):把衣服拎起来。⑤胡床:一种可折叠的轻便坐具。

6.请结合语境,把下面的句子填入上文相应空缺处。(2分)

A.皆在床下 B.均荫其上

7.请仿照示例,感受柳宗元《石涧记》中的景物之美。(4分)

示例:柳宗元在《小石潭记》中的“为坻,为屿,为嵁,为岩”从视觉的角度,用比喻的修辞生动形象

地写出了岸边石头的形态多样,充满个性。

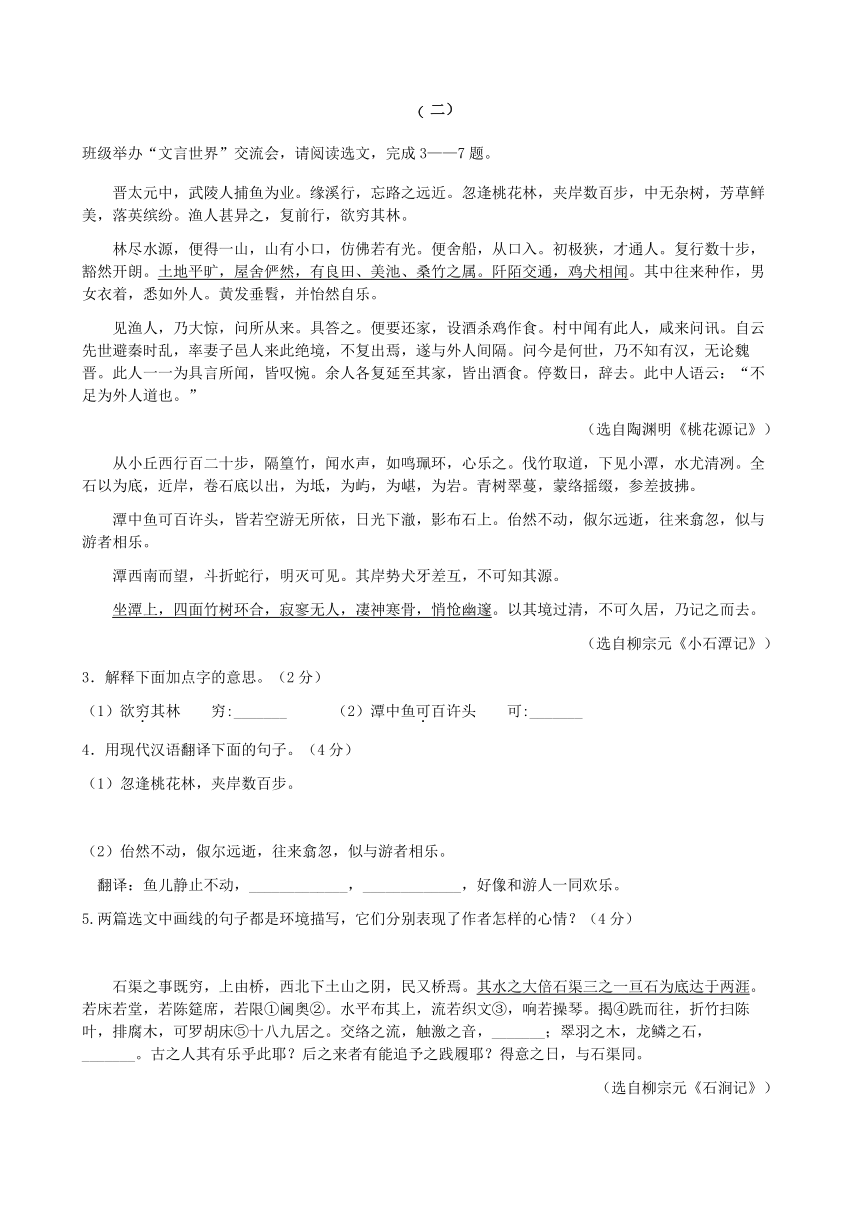

【文学之约】(24分)

(一)

班级开展“古诗苑漫步”主题活动。请阅读下面材料并完成第 8~10题。

经典古诗就像一朵罕见的奇葩.绽放在文坛上,散发着迷人的芬芳,吸引我们前去观赏。《中国诗词大

会》以“赏中华诗词、寻文化基因、品生活之美”为基本宗旨,通过对诗词知识的比拼,带动全员重温经

典古诗词,从古文化中 jí取营养,涵养心灵。从大漠孤烟塞北,到杏花春雨江南;从山水田园牧歌,到金

戈铁马阳光……我们吟诵着千古绝句,我们也在体味着人间百态。《中国诗词大会》以这些最熟悉、最打

动人心的诗词,唤起观众,建构着我们的精神家园。让我们漫步古诗苑,含英咀华,接受美的洗礼。

8.请给下面加点的字注音,并根据拼音写汉字。(2 分)

奇葩. jí 取

9. 材料中的画线句有语病,请指出语病类型,并提出修改意见,(2分)

10. 为调动同学们学习欣赏古诗的热情,请你为本次活动拟写一则宣传标语。(2分)

(二)

11.阅读下面的语段,回答后面的问题。(3分)

他的教书有一个特别的地方,就是“有教无类”,他大招学生,不问身家,只要缴相当的学费就收;

收来的学生,一律教他们读《诗》《书》等功课。这些是从前只有贵族才能够享受的,他是第一个将学术

民众化的人。他又带着学生,周游列国,说当世的君主;这也是从前没有的,他一个人开了讲学和游说的

风气,是“士”阶级的老祖宗。他是旧文化、旧制度的辩护人,以这种姿态创造了所谓儒家。

这段文字作者是中国现代散文家、诗人 (人名)。选文中提及的“他”指的是 (人名),概

括文段内容,他的贡献有提出“有教无类”和 。

(三)

阅读下面的选文,完成第 12 题。

父亲头上的雪

李柏林

①那年冬天,雪下得比往年大一些。那是父亲人生中最让他感到高兴的一场雪——我就是在那个下雪

天出生的。父亲一大早去找医生,在大雪里踉踉跄跄地奔行。雪花落在父亲的头发上,他丝毫没有察觉。

就这样,在漫天的雪花中,我开始了与父亲的故事。

②那时,父亲在村里的小学教书,收入微薄。一家人住在学校的一间简陋的安置房里。单凭父亲的收

入根本养活不了一家人,生活中很多东西只能靠赊账才能得到。父亲每到年关便开始发愁,可是,他一个

师范毕业的老师,除了舞文弄墨,别的也不会。于是,在快过年的时候,他想到了卖春联。

③父亲开始在学校一间闲置的屋子里“创业”。他买来红纸,用刀裁好,然后便开始写了。因为白天

要去卖春联,所以他只能晚上写。他经常写到半夜,就在那间屋子里披着外套睡去。我早晨去那间屋子玩,

就会看见凝固的墨水,还有地上晾干的春联。

④天气晴好时,父亲去集市摆摊卖春联;如果碰到雨雪天,就只能收摊。摆摊就是看天吃饭。父亲找

来蛇皮袋,背着他的那些春联,一个村子一个村子地去卖。一副春联很便宜,可是父亲翻山越岭,从一个

村子到另一个村子,却是十分辛苦的。

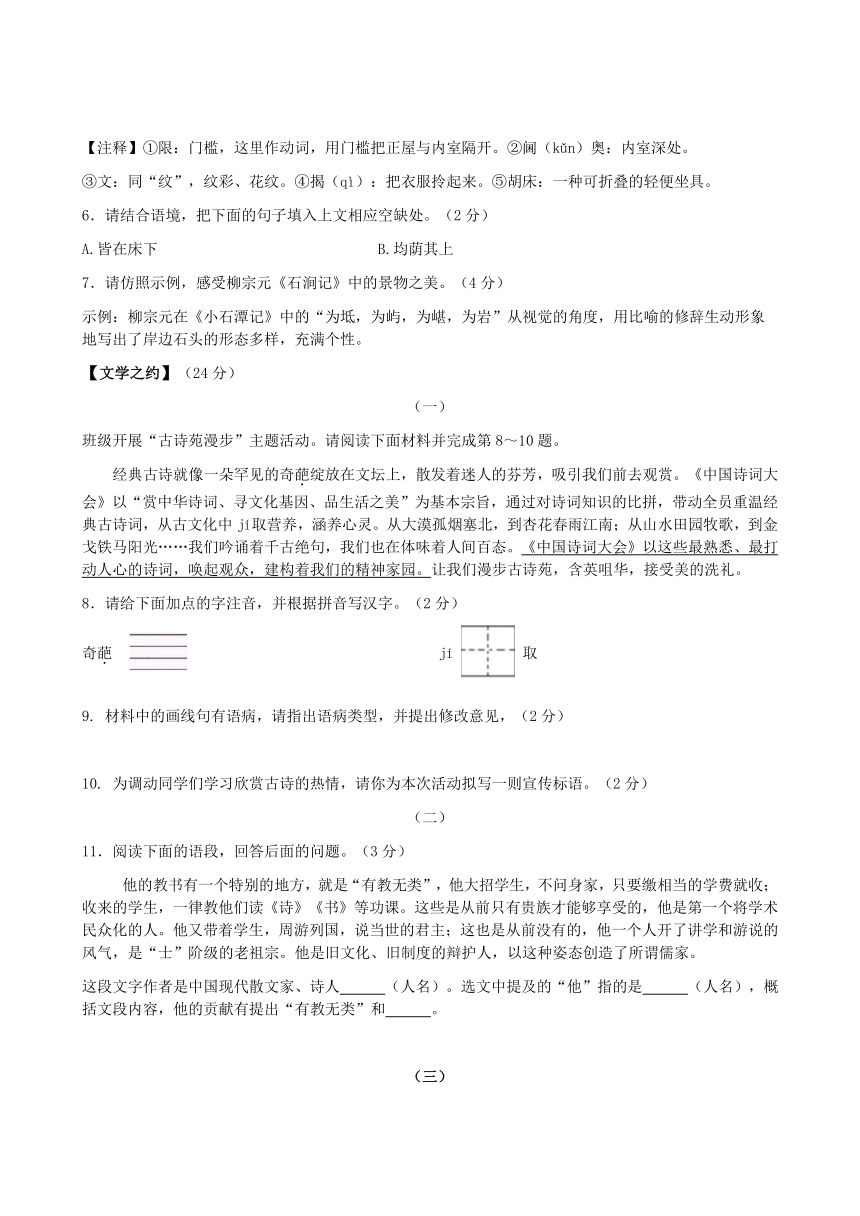

⑤等到父亲回来时,天已经黑了。他把蛇皮袋放下,然后在外面跺掉脚上的雪,拍打掉身上的雪。我

在屋里笑着说:“呀,爸爸变成白头发的老爷爷了。”刚上学的那个暑假,我特别喜欢出去玩。但是平日

里操劳的父亲,总想在中午休息一会儿,又害怕我出去乱跑,于是他想了一个办法。父亲会在午休的时候

喊我去给他拔白发,十根一毛钱。我刚上一年级,这样既可以锻炼我数数的能力,又可以让我不乱跑,可

谓一举两得。而对我来说,这是赚零花钱的最好方式。

⑥后来上了初中,我们之间的交流也变少了。

⑦一个下雪天,父亲骑着那辆破旧的自行车来学校接我。因为成绩不好,我沉默着。他让我在车子的

后座上撑着伞,并说:“你别挡住我的视线,下雪天路滑。”我坐在车的后座上,看着自行车在雪地上留

下一道痕迹,看着他在风雪中头发开满白色的花。我忘了在哪一刻,我发现有些雪花是拍不掉的,有些风

霜永远地留在了他的头上。

⑧如今,我已经大学毕业,父亲不用再为了我四处奔波,不用在下雪天骑着自行车带我回家,也不用

为了让我不乱跑,想出拔白发的法子,更不会因为我的成绩不好,在一场大雪中那样沉默。但他还是会像

以前一样,上完课后小跑回家,在门口停下,跺跺脚上的雪,把帽子取下来拍拍上面的雪。可是那白发终

究不像从前那样,拍一拍就变成黑发。那些雪花再也拍打不掉,那些风霜成了他生命中的一部分。

⑨可每当想起那些被我拔掉的白发,我的心里就会下一场雪。

(有删改)

12.散文阅读课上,老师带领同学们一起赏读《父亲头上的雪》。

(1)【词句品析】“那些雪花再也拍打不掉,那些风霜成了他生命中的一部分。”请问这句话蕴含的深意

是什么?(不少于 50字)(5分)

(2)【赏析性微写作】下面三句话分别从不同角度对本文做了点评。请你任选一句作为开头写一段赏析

性文字。(不少于 150字)(10分)

细微之处有深意。

人物言行蕴真情。

一场雪,一场人生。

【现实之思】(26分)

(一)

阅读下面的选文,完成问题。

自省之好

陈鲁民

范仲淹每天就寝前都要自省,给自己做个当日总结,算一算自己一天拿的俸禄和自己所做的事情是否

相称,亏不亏心。如果相称,就会睡得很安稳;如果不相称,就会整夜失眠,第二天一定要努力弥补。

无独有偶,司马光也有此习惯。每天临睡前,都会反省当天所作所为,如与俸禄相当,就能睡个安稳

觉,稍有不及,就会睡不安稳。

陈毅元帅一生功劳卓著,他也很注重自省,曾写诗来反省自己的行为举止。

为什么要自省呢?通过自省,除了能看到自己的错误与不足,及时总结教训,还能看到自己的成绩与

进步,认真总结经验。这样,我们才能不断进步,再上层楼。

自省贵在自觉。人非圣贤孰能无过,有过不怕,关键在于要知道错在哪里,认识到过错的危害,明了

通过什么办法来改正错误。朝过夕改、补漏订讹,未雨绸缪、防患未然,这就是反省的主要内容。

一个聪明睿智的人,会认识到自省的重要性,做到自觉自愿。而且,大事自省,小事也要自省;大节

要重视,小节也不能疏忽。

自省难在坚持。自省一阵子不难,难的是坚持不懈,一辈子都不放松,失意时自省,得意时也自省,

逆境时自省,顺境时也自省。

(刊载于《文摘报》2024年 8月 14日,有删改)

13.自省如同一座灯塔,穿透迷雾,照亮心灵的幽径,让我们在自我审视的光芒中,寻得成长的方向,雕琢

出更加璀璨的灵魂。自省的人有何特点?请你结合文章内容用简洁的语言回答。(2分)

14. 自省是心灵深处的一场春雨,润泽着成长的种子,使其在自我反思的沃土里生根发芽,绽放出智慧与

谦逊的花朵。阅读上文,你一定深有感触,请你写一段议论性文字,表达自己的观点。(8分)

写作提示:①观点要明确;②论证要合乎逻辑;③不少于 100字。

(二)

请阅读下面材料并完成第 15题。

随着网络媒介的发展,依靠流行语、表情包就能“直抒胸臆”,导致一些年轻人语言文字表达能力下

降,交流时出现“词穷”的现象。如何丰富自己的语言,让“梗阻”的表达顺畅起来?八年级(3)班开展

了“网络媒介与表达能力”综合性学习活动。请你参与并完成各题。

【材料一】

你言我语话“词穷”

①重庆大学新闻学院教授郭小安,就“词穷”现象谈了自己的看法:

②“词穷”更严重点讲叫“语梗”,即语言文字表达好像被梗塞住了,表达能力萎缩。其他年龄段群

体也不同程度地存在“词穷”现象,但在年轻人中表现得尤为突出。作为生活在互联网时代的群体,年轻

人的语言表达习惯在潜移默化中发生了巨大变化。“词穷”并非意味着日常词汇量的减少,相反,原有的

词汇量并没有发生太多变化,加上创造出来的网络流行语,词汇量还在不断增长。但是,年轻一代对原有

词汇的熟悉度和掌握度在降低,取而代之的是形式多样的网络化表达方式。图像、段子、表情包、流行语

等是他们重要的语言工具,而在离开网络环境时,他们就会变得局促不安,“提笔忘字”“笨嘴拙舌”“词

不达意”等现象频现。

③“00 后”的李思超,家庭人数比较多,每到过年会聚到一起,图个热闹的氛围。在被点名发言时,

李思超感觉脑子有点“短路”,虽然有很多话想说,但吭哧了半天,也没说出完整的句子。

④“95后”的张然,工作时经常要做汇报,虽然认真准备,但发言时她一度“大脑空白”,有想法却

难以完整地表达出来,“脑子里有许多零碎的词汇,但连不成完整的句子,“卡壳'了好几次”。这让张

然意识到,写和说完全是两回事,想要流利表达并不容易。

【材料二】

联合调查问“词穷”

中国青年报社社会调查中心联合问卷网对 1333名青年近几年的“表达能力”进行调查,统计如图一。

你感觉自己的表达能力有什么变化?

【材料三】

专家教授论“词穷”

①中青报·中青网记者:应对“词穷”问题,您觉得可以从哪些方面入手?

②郭小安:首先,要丰富文化积累。“词穷”现象反映出当下的年轻人对中华优秀传统文化的积累太

少,比如形容某个事物好看,除了说“美”“漂亮”,就没别的词汇了,但如果熟知唐诗宋词,有古文的

积累和沉淀;就会有更丰富的表达,“腹有诗书气自华”说的就是这个道理。近年来,主流媒你打造的一

些文化类节日,比如《朗读者》《中国诗词大会》等,吸引了很多年轻人的关注,让观众感受到传统文化、

诗词的魅力,这类节目起到了很好的引导和示范作用。

③其次,要提高年轻人的文化鉴赏力。古诗词很多人都背过,但对文字的语感和审美却没有养成。提

升语感需要大量阅读,提升审美则需要知道哪些是美的,哪些文字是精品、经典,学会用美的文字去表达。

提升语言表达能力,要在教育过程中进行引导,帮助年轻一代养成语言审美,提升对美的鉴赏能力。

④“解决年轻一代的“词穷”问题,还要改变其网络生活习惯。”郑焕钊教授建议,相关部门要帮的

年轻人减少对虚拟环境的依赖,鼓励年轻人多参与线下活动,获得更多具体的生活体验。

【材料四】

阅读引领破“词穷”

图二为世界读书日的一幅宣传海报。

图二

15. (1)结合材料一、材料二,说说你对“词穷”的理解,探究“表达能力”的变化。(2分)

(2)为了引导同学们步人书海,与书为伴,从根本上破解“词穷”现象,八年级(3)班班委会决定

在校园“文化墙”上布置专栏进行宣传,拟将图二作为插图。请你说明这张图片适合用作插图的原因。(6

分)

写作提示:①说明图片的构图要素及寓意;②60字左右。

(3)活动结束后,学校广播站请你写一份发言稿,分享本次活动的收获与思考,帮助同学们走出“词

穷”的困境,真正行动起来,展现新时代青少年的风采。(8分)

写作提示:①结合四则材料,符合活动主题;②不少于 100字。

【心灵之旅】(40分,含书写分 3分)

16、阅读下面的材料,按要求作文。

成长的路上,总有一些特别的人、一份厚重的情、一种纯粹的品质与我们同行。师长的教诲,让我们

受益匪浅,铭记于心;朋友的互勉,让我们取长补短,携手并进;书籍的滋养,让我们获取真知,提升品

位……站在青春的路口,我最想把特别的故事、厚重的情谊、经典的书籍等分享给你。

上面的材料带给你怎样的联想、触动与思考?请从下面两个题目中任选一个,写一篇不少于 600字的

文章。

题目一:分享美好的故事

题目二:与_________同行

写作提示:①若选择题目二,需要补全题目;②除诗歌外,文体不限;③避开真实的人名、地名、校

名;④书写规范,卷面整洁。

八年级 语 文

注意事项:

1.共 8 页,时间 120 分钟,满分 120 分。

2.答题前请认真核对条形码上的姓名及学生编码。将姓名、学生编码、教室编号、座位号填写在答题卡规定的位置。

3.本次评价设有答题卡,请直接在答题卡上作答,答案写在本页上无效。

4.答题卡要保持整洁,不要折叠,不能弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、胶带纸。

【古典之美】(30分)

(一)

1. 经典诗文引领我们穿梭在历史的长河中,滋养着我们的心灵。阅读下面语段,将空缺处的诗文原句书写

在横线上。(10分)

柳宗元在《小石潭记》中(1) ▲ ,(2) ▲ 描写了潭周围树木覆盖缠绕,摇动连结之态。陶

渊明在《桃花源记》中(3) ▲ ,(4) ▲ 。两句色彩绚丽,描写了桃源周边草美花繁,突出桃林

绝美的景色。刘禹锡的《望洞庭湖赠张丞相》中“气蒸云梦泽,(5) ▲ ”。形象生动的描绘了洞庭湖

壮阔的气势。

《关雎》中求之不得,(6) ▲ ,悠哉悠哉,(7) ▲ 。描写了君子追求淑女不得时苦苦思

念之情。《诗经·子衿》(8) ▲ ,悠悠我心。采用赋的手法,直接抒发主人公对心上人的思念之

情。王勃在《送杜少府之任蜀州》中以(9) ▲ ,(10) ▲ 。两句表现友情不为地域所隔,进

一步表现诗人的豁达胸怀。

2.《蒹葭》中的景物描写十分精彩。其中写景的句子是哪两句?有何作用?请将下面的表格补充完整。(4

分)

蒹葭(节选) 诗句:__________________________

蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,

作用:__________________________

在水一方。溯洄从之,道阻且长。溯

游从之,宛在水中央。

__________________________。

( 二)

班级举办“文言世界”交流会,请阅读选文,完成 3——7题。

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜

美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,

豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男

女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云

先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏

晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不

足为外人道也。”

(选自陶渊明《桃花源记》)

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全

石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与

游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

(选自柳宗元《小石潭记》)

3.解释下面加点字的意思。(2分)

(1)欲穷.其林 穷:_______ (2)潭中鱼可.百许头 可:_______

4.用现代汉语翻译下面的句子。(4分)

(1)忽逢桃花林,夹岸数百步。

(2)佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

翻译:鱼儿静止不动,_____________,_____________,好像和游人一同欢乐。

5.两篇选文中画线的句子都是环境描写,它们分别表现了作者怎样的心情?(4 分)

石渠之事既穷,上由桥,西北下土山之阴,民又桥焉。其水之大倍石渠三之一亘石为底达于两涯。

若床若堂,若陈筵席,若限①阃奥②。水平布其上,流若织文③,响若操琴。揭④跣而往,折竹扫陈

叶,排腐木,可罗胡床⑤十八九居之。交络之流,触激之音,_______;翠羽之木,龙鳞之石,

_______。古之人其有乐乎此耶?后之来者有能追予之践履耶?得意之日,与石渠同。

(选自柳宗元《石涧记》)

【注释】①限:门槛,这里作动词,用门槛把正屋与内室隔开。②阃(kǔn)奥:内室深处。

③文:同“纹”,纹彩、花纹。④揭(qì):把衣服拎起来。⑤胡床:一种可折叠的轻便坐具。

6.请结合语境,把下面的句子填入上文相应空缺处。(2分)

A.皆在床下 B.均荫其上

7.请仿照示例,感受柳宗元《石涧记》中的景物之美。(4分)

示例:柳宗元在《小石潭记》中的“为坻,为屿,为嵁,为岩”从视觉的角度,用比喻的修辞生动形象

地写出了岸边石头的形态多样,充满个性。

【文学之约】(24分)

(一)

班级开展“古诗苑漫步”主题活动。请阅读下面材料并完成第 8~10题。

经典古诗就像一朵罕见的奇葩.绽放在文坛上,散发着迷人的芬芳,吸引我们前去观赏。《中国诗词大

会》以“赏中华诗词、寻文化基因、品生活之美”为基本宗旨,通过对诗词知识的比拼,带动全员重温经

典古诗词,从古文化中 jí取营养,涵养心灵。从大漠孤烟塞北,到杏花春雨江南;从山水田园牧歌,到金

戈铁马阳光……我们吟诵着千古绝句,我们也在体味着人间百态。《中国诗词大会》以这些最熟悉、最打

动人心的诗词,唤起观众,建构着我们的精神家园。让我们漫步古诗苑,含英咀华,接受美的洗礼。

8.请给下面加点的字注音,并根据拼音写汉字。(2 分)

奇葩. jí 取

9. 材料中的画线句有语病,请指出语病类型,并提出修改意见,(2分)

10. 为调动同学们学习欣赏古诗的热情,请你为本次活动拟写一则宣传标语。(2分)

(二)

11.阅读下面的语段,回答后面的问题。(3分)

他的教书有一个特别的地方,就是“有教无类”,他大招学生,不问身家,只要缴相当的学费就收;

收来的学生,一律教他们读《诗》《书》等功课。这些是从前只有贵族才能够享受的,他是第一个将学术

民众化的人。他又带着学生,周游列国,说当世的君主;这也是从前没有的,他一个人开了讲学和游说的

风气,是“士”阶级的老祖宗。他是旧文化、旧制度的辩护人,以这种姿态创造了所谓儒家。

这段文字作者是中国现代散文家、诗人 (人名)。选文中提及的“他”指的是 (人名),概

括文段内容,他的贡献有提出“有教无类”和 。

(三)

阅读下面的选文,完成第 12 题。

父亲头上的雪

李柏林

①那年冬天,雪下得比往年大一些。那是父亲人生中最让他感到高兴的一场雪——我就是在那个下雪

天出生的。父亲一大早去找医生,在大雪里踉踉跄跄地奔行。雪花落在父亲的头发上,他丝毫没有察觉。

就这样,在漫天的雪花中,我开始了与父亲的故事。

②那时,父亲在村里的小学教书,收入微薄。一家人住在学校的一间简陋的安置房里。单凭父亲的收

入根本养活不了一家人,生活中很多东西只能靠赊账才能得到。父亲每到年关便开始发愁,可是,他一个

师范毕业的老师,除了舞文弄墨,别的也不会。于是,在快过年的时候,他想到了卖春联。

③父亲开始在学校一间闲置的屋子里“创业”。他买来红纸,用刀裁好,然后便开始写了。因为白天

要去卖春联,所以他只能晚上写。他经常写到半夜,就在那间屋子里披着外套睡去。我早晨去那间屋子玩,

就会看见凝固的墨水,还有地上晾干的春联。

④天气晴好时,父亲去集市摆摊卖春联;如果碰到雨雪天,就只能收摊。摆摊就是看天吃饭。父亲找

来蛇皮袋,背着他的那些春联,一个村子一个村子地去卖。一副春联很便宜,可是父亲翻山越岭,从一个

村子到另一个村子,却是十分辛苦的。

⑤等到父亲回来时,天已经黑了。他把蛇皮袋放下,然后在外面跺掉脚上的雪,拍打掉身上的雪。我

在屋里笑着说:“呀,爸爸变成白头发的老爷爷了。”刚上学的那个暑假,我特别喜欢出去玩。但是平日

里操劳的父亲,总想在中午休息一会儿,又害怕我出去乱跑,于是他想了一个办法。父亲会在午休的时候

喊我去给他拔白发,十根一毛钱。我刚上一年级,这样既可以锻炼我数数的能力,又可以让我不乱跑,可

谓一举两得。而对我来说,这是赚零花钱的最好方式。

⑥后来上了初中,我们之间的交流也变少了。

⑦一个下雪天,父亲骑着那辆破旧的自行车来学校接我。因为成绩不好,我沉默着。他让我在车子的

后座上撑着伞,并说:“你别挡住我的视线,下雪天路滑。”我坐在车的后座上,看着自行车在雪地上留

下一道痕迹,看着他在风雪中头发开满白色的花。我忘了在哪一刻,我发现有些雪花是拍不掉的,有些风

霜永远地留在了他的头上。

⑧如今,我已经大学毕业,父亲不用再为了我四处奔波,不用在下雪天骑着自行车带我回家,也不用

为了让我不乱跑,想出拔白发的法子,更不会因为我的成绩不好,在一场大雪中那样沉默。但他还是会像

以前一样,上完课后小跑回家,在门口停下,跺跺脚上的雪,把帽子取下来拍拍上面的雪。可是那白发终

究不像从前那样,拍一拍就变成黑发。那些雪花再也拍打不掉,那些风霜成了他生命中的一部分。

⑨可每当想起那些被我拔掉的白发,我的心里就会下一场雪。

(有删改)

12.散文阅读课上,老师带领同学们一起赏读《父亲头上的雪》。

(1)【词句品析】“那些雪花再也拍打不掉,那些风霜成了他生命中的一部分。”请问这句话蕴含的深意

是什么?(不少于 50字)(5分)

(2)【赏析性微写作】下面三句话分别从不同角度对本文做了点评。请你任选一句作为开头写一段赏析

性文字。(不少于 150字)(10分)

细微之处有深意。

人物言行蕴真情。

一场雪,一场人生。

【现实之思】(26分)

(一)

阅读下面的选文,完成问题。

自省之好

陈鲁民

范仲淹每天就寝前都要自省,给自己做个当日总结,算一算自己一天拿的俸禄和自己所做的事情是否

相称,亏不亏心。如果相称,就会睡得很安稳;如果不相称,就会整夜失眠,第二天一定要努力弥补。

无独有偶,司马光也有此习惯。每天临睡前,都会反省当天所作所为,如与俸禄相当,就能睡个安稳

觉,稍有不及,就会睡不安稳。

陈毅元帅一生功劳卓著,他也很注重自省,曾写诗来反省自己的行为举止。

为什么要自省呢?通过自省,除了能看到自己的错误与不足,及时总结教训,还能看到自己的成绩与

进步,认真总结经验。这样,我们才能不断进步,再上层楼。

自省贵在自觉。人非圣贤孰能无过,有过不怕,关键在于要知道错在哪里,认识到过错的危害,明了

通过什么办法来改正错误。朝过夕改、补漏订讹,未雨绸缪、防患未然,这就是反省的主要内容。

一个聪明睿智的人,会认识到自省的重要性,做到自觉自愿。而且,大事自省,小事也要自省;大节

要重视,小节也不能疏忽。

自省难在坚持。自省一阵子不难,难的是坚持不懈,一辈子都不放松,失意时自省,得意时也自省,

逆境时自省,顺境时也自省。

(刊载于《文摘报》2024年 8月 14日,有删改)

13.自省如同一座灯塔,穿透迷雾,照亮心灵的幽径,让我们在自我审视的光芒中,寻得成长的方向,雕琢

出更加璀璨的灵魂。自省的人有何特点?请你结合文章内容用简洁的语言回答。(2分)

14. 自省是心灵深处的一场春雨,润泽着成长的种子,使其在自我反思的沃土里生根发芽,绽放出智慧与

谦逊的花朵。阅读上文,你一定深有感触,请你写一段议论性文字,表达自己的观点。(8分)

写作提示:①观点要明确;②论证要合乎逻辑;③不少于 100字。

(二)

请阅读下面材料并完成第 15题。

随着网络媒介的发展,依靠流行语、表情包就能“直抒胸臆”,导致一些年轻人语言文字表达能力下

降,交流时出现“词穷”的现象。如何丰富自己的语言,让“梗阻”的表达顺畅起来?八年级(3)班开展

了“网络媒介与表达能力”综合性学习活动。请你参与并完成各题。

【材料一】

你言我语话“词穷”

①重庆大学新闻学院教授郭小安,就“词穷”现象谈了自己的看法:

②“词穷”更严重点讲叫“语梗”,即语言文字表达好像被梗塞住了,表达能力萎缩。其他年龄段群

体也不同程度地存在“词穷”现象,但在年轻人中表现得尤为突出。作为生活在互联网时代的群体,年轻

人的语言表达习惯在潜移默化中发生了巨大变化。“词穷”并非意味着日常词汇量的减少,相反,原有的

词汇量并没有发生太多变化,加上创造出来的网络流行语,词汇量还在不断增长。但是,年轻一代对原有

词汇的熟悉度和掌握度在降低,取而代之的是形式多样的网络化表达方式。图像、段子、表情包、流行语

等是他们重要的语言工具,而在离开网络环境时,他们就会变得局促不安,“提笔忘字”“笨嘴拙舌”“词

不达意”等现象频现。

③“00 后”的李思超,家庭人数比较多,每到过年会聚到一起,图个热闹的氛围。在被点名发言时,

李思超感觉脑子有点“短路”,虽然有很多话想说,但吭哧了半天,也没说出完整的句子。

④“95后”的张然,工作时经常要做汇报,虽然认真准备,但发言时她一度“大脑空白”,有想法却

难以完整地表达出来,“脑子里有许多零碎的词汇,但连不成完整的句子,“卡壳'了好几次”。这让张

然意识到,写和说完全是两回事,想要流利表达并不容易。

【材料二】

联合调查问“词穷”

中国青年报社社会调查中心联合问卷网对 1333名青年近几年的“表达能力”进行调查,统计如图一。

你感觉自己的表达能力有什么变化?

【材料三】

专家教授论“词穷”

①中青报·中青网记者:应对“词穷”问题,您觉得可以从哪些方面入手?

②郭小安:首先,要丰富文化积累。“词穷”现象反映出当下的年轻人对中华优秀传统文化的积累太

少,比如形容某个事物好看,除了说“美”“漂亮”,就没别的词汇了,但如果熟知唐诗宋词,有古文的

积累和沉淀;就会有更丰富的表达,“腹有诗书气自华”说的就是这个道理。近年来,主流媒你打造的一

些文化类节日,比如《朗读者》《中国诗词大会》等,吸引了很多年轻人的关注,让观众感受到传统文化、

诗词的魅力,这类节目起到了很好的引导和示范作用。

③其次,要提高年轻人的文化鉴赏力。古诗词很多人都背过,但对文字的语感和审美却没有养成。提

升语感需要大量阅读,提升审美则需要知道哪些是美的,哪些文字是精品、经典,学会用美的文字去表达。

提升语言表达能力,要在教育过程中进行引导,帮助年轻一代养成语言审美,提升对美的鉴赏能力。

④“解决年轻一代的“词穷”问题,还要改变其网络生活习惯。”郑焕钊教授建议,相关部门要帮的

年轻人减少对虚拟环境的依赖,鼓励年轻人多参与线下活动,获得更多具体的生活体验。

【材料四】

阅读引领破“词穷”

图二为世界读书日的一幅宣传海报。

图二

15. (1)结合材料一、材料二,说说你对“词穷”的理解,探究“表达能力”的变化。(2分)

(2)为了引导同学们步人书海,与书为伴,从根本上破解“词穷”现象,八年级(3)班班委会决定

在校园“文化墙”上布置专栏进行宣传,拟将图二作为插图。请你说明这张图片适合用作插图的原因。(6

分)

写作提示:①说明图片的构图要素及寓意;②60字左右。

(3)活动结束后,学校广播站请你写一份发言稿,分享本次活动的收获与思考,帮助同学们走出“词

穷”的困境,真正行动起来,展现新时代青少年的风采。(8分)

写作提示:①结合四则材料,符合活动主题;②不少于 100字。

【心灵之旅】(40分,含书写分 3分)

16、阅读下面的材料,按要求作文。

成长的路上,总有一些特别的人、一份厚重的情、一种纯粹的品质与我们同行。师长的教诲,让我们

受益匪浅,铭记于心;朋友的互勉,让我们取长补短,携手并进;书籍的滋养,让我们获取真知,提升品

位……站在青春的路口,我最想把特别的故事、厚重的情谊、经典的书籍等分享给你。

上面的材料带给你怎样的联想、触动与思考?请从下面两个题目中任选一个,写一篇不少于 600字的

文章。

题目一:分享美好的故事

题目二:与_________同行

写作提示:①若选择题目二,需要补全题目;②除诗歌外,文体不限;③避开真实的人名、地名、校

名;④书写规范,卷面整洁。

同课章节目录