第12课《词四首》课件(共52张PPT)

文档属性

| 名称 | 第12课《词四首》课件(共52张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 22.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-23 09:29:26 | ||

图片预览

文档简介

(共52张PPT)

品豪情壮志

扬家国情怀

词是唐五代兴起的一种配乐歌唱的诗体,产生于隋唐之际,中唐后有较多文人从事创作,晚唐五代渐趋繁荣,鼎盛时期出现在宋朝。

词是古代诗歌的一个分支,原来也称曲、曲子词,又因句子参差不齐而称长短句,而最常见的是“词”这个名称,相当于我们现在的歌词。词,早先都是入乐的,要按照曲调的要求来写,所以作词又叫“填词”。每一个曲调都有一个名称,叫“词牌”。词牌规定词的字数、句数和平仄声韵。按字数的多少分小令(58字以内)、中调(59-90字)和长调(91字以上)三种。词从结构上看多数是分段的,称为上片和下片或上阕和下阕。上、下片的句式有完全相同的,也有不同或不完全相同的。

词的流派

东坡在玉堂,问:“我词比柳词何如?”对曰:“柳郎中词,只合十七八女孩儿执红牙拍板,唱杨柳岸晓风残月。学士词,须关西大汉,执铁板,唱大江东去。” (南宋俞文豹《吹剑续录》)

词的流派

词分婉约与豪放流派。

婉约派代表词人:有柳永、秦观、李清照、 还有从晚唐五代到宋的温庭筠、冯延巳、晏殊、欧阳修等。

主要内容:写男女情爱、离情别绪、伤春悲秋、光景留连等。

豪放派代表词人:苏轼、辛弃疾、陆游、陈与义、叶梦得、朱敦儒、张孝祥、张元傒、陈亮、刘过等

主要内容:山川胜迹、农舍风光、优游放怀、报国壮志,使词从花间月下走向了广阔的社会生活。

入

新

课

导

故乡是诗,故乡是画,故乡是我们永远温馨的港湾,风也好,雨也好,我们总能在她的怀里酣然入梦。所以历代的文人墨客对故乡都有一种独有的情愫,思乡便沉淀成他们笔下永恒的主题。思乡是他们的杯中酒,酒入愁肠都化作了相思泪,思乡是他们的诗中情,情到深处都定格成了不眠夜。对他们来说,思乡是一种痛彻心扉的煎熬,是一种刻骨铭心的哀痛,是一种不可言喻的情怀。今天大家一起学习一篇表达思乡的文章。

文正公印

范仲淹(989-1052 ),字希文。北宋政治家、文学家。和包拯同朝,为北宋名臣,吴县(今属江苏)人,少年家贫但好学,当秀才时就常以天下为己任,有敢言之名。曾多次上书批评当时的宰相,因而三次被贬。

知人论世

宋仁宗康定元年,作者任陕西经略副使兼知延州,抵御西夏发动的战争。他在西北边塞生活达四年之久,对边地生活与士兵的疾苦有较深的理解,治军也颇有成效。当地民谣说道:“军中有一范,西贼闻之惊破胆。”西夏不但不敢入侵,还称他为“胸中自有数万甲兵”,这首词就作于此时。

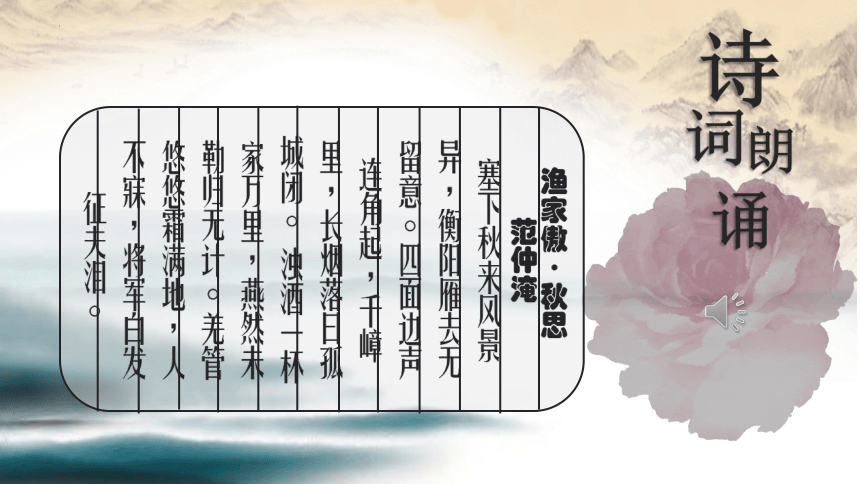

诵

诗

词

朗

译

词

意

翻

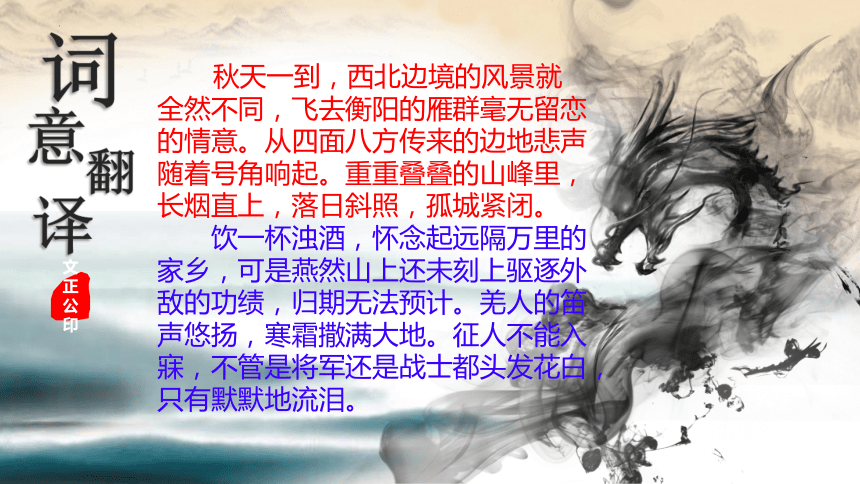

秋天一到,西北边境的风景就全然不同,飞去衡阳的雁群毫无留恋的情意。从四面八方传来的边地悲声随着号角响起。重重叠叠的山峰里,长烟直上,落日斜照,孤城紧闭。

饮一杯浊酒,怀念起远隔万里的家乡,可是燕然山上还未刻上驱逐外敌的功绩,归期无法预计。羌人的笛声悠扬,寒霜撒满大地。征人不能入寐,不管是将军还是战士都头发花白,只有默默地流泪。

文正公印

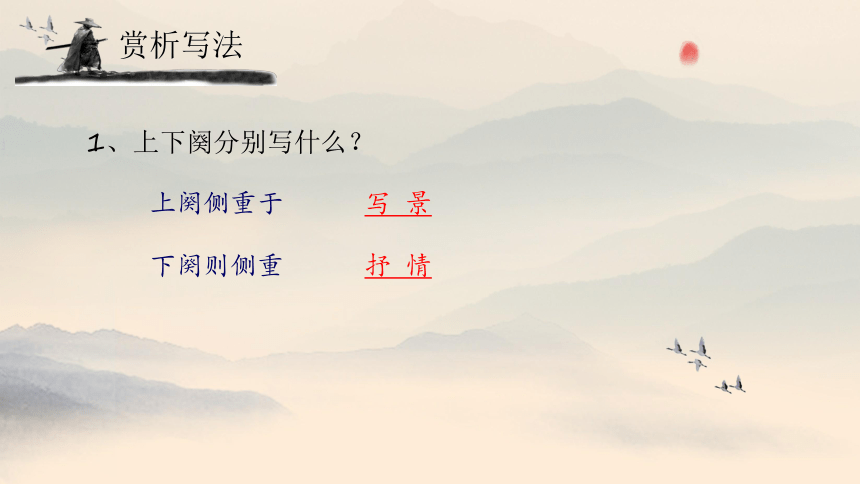

1、上下阕分别写什么?

上阕侧重于

下阕则侧重

写 景

抒 情

赏析写法

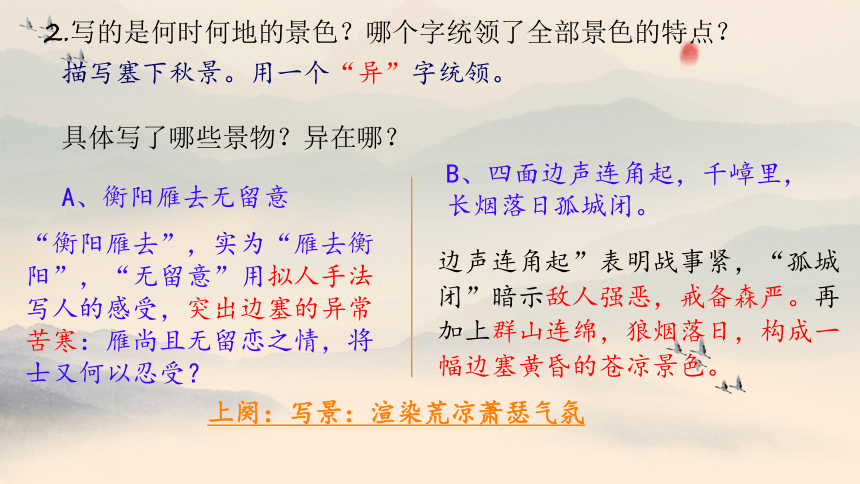

2.写的是何时何地的景色?哪个字统领了全部景色的特点?

具体写了哪些景物?异在哪?

A、衡阳雁去无留意

“衡阳雁去”,实为“雁去衡阳”,“无留意”用拟人手法写人的感受,突出边塞的异常苦寒:雁尚且无留恋之情,将士又何以忍受?

描写塞下秋景。用一个“异”字统领。

边声连角起”表明战事紧,“孤城闭”暗示敌人强恶,戒备森严。再加上群山连绵,狼烟落日,构成一幅边塞黄昏的苍凉景色。

B、四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

上阕:写景:渲染荒凉萧瑟气氛

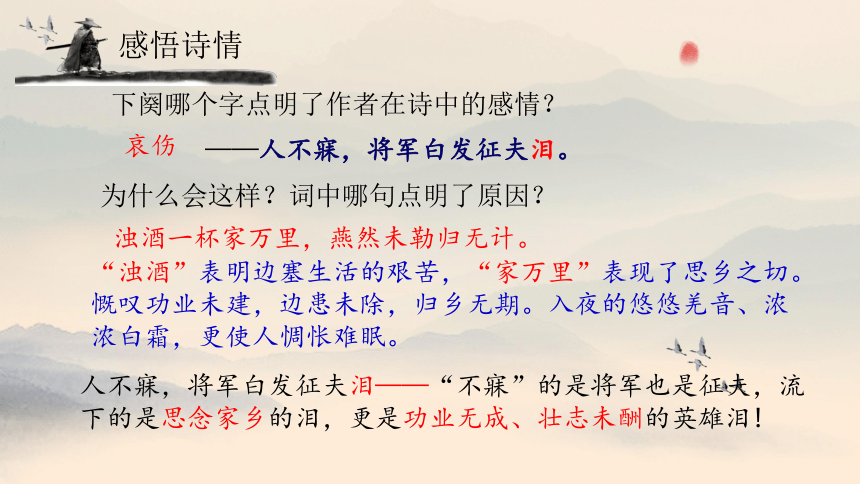

下阕哪个字点明了作者在诗中的感情?

哀伤

——人不寐,将军白发征夫泪。

为什么会这样?词中哪句点明了原因?

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

“浊酒”表明边塞生活的艰苦,“家万里”表现了思乡之切。慨叹功业未建,边患未除,归乡无期。入夜的悠悠羌音、浓浓白霜,更使人惆怅难眠。

人不寐,将军白发征夫泪——“不寐”的是将军也是征夫,流下的是思念家乡的泪,更是功业无成、壮志未酬的英雄泪!

感悟诗情

《渔家傲》这首词通过写边塞的战地风光,也写出了边塞战士的艰苦生活,表现了作者壮志难酬、思乡忧国的悲怆情怀。词的意境悲凉壮阔,形象鲜明生动,读来真切感人。范仲淹以其守边的实际经历首创边塞词,一扫花间派柔靡无骨的词风,为苏、辛豪放词开辟先路。

小结

破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之

破阵子 · 为陈同甫赋壮词以寄

(南宋)辛弃疾

词牌名

题 目

写

豪壮、雄壮

“壮词”,雄壮的词。即内容、情感、形象、语言等方面都豪放、壮美的作品。

题解

一生力主抗金。

下笔数千言立就,所作文章,笔力纵横驰骋,气势慷慨激昂。

为人豪迈,喜谈兵,曾多次上书,痛斥秦桧奸邪,倡言完成祖国统一大业。曾两次被诬入狱。

一生坚决主张抗金。

词作豪迈、慷慨、悲壮,笔力雄厚。

所提出的抗金建议,均未被采纳,并遭到主和派的打击,曾长期落职闲居。

两人才气相仿,抱负相同,都是力主抗金复国的志士,慷慨悲歌的词人。

陈亮

辛弃疾

辛弃疾,字_________,号_________, 历城(山东济南)人,_________词人。他是我国历史上一位值得纪念的英雄人物,也是最负盛名的伟大词人之一。艺术风格多样,以豪放为主,热情洋溢,慷慨悲壮,笔力雄厚,与苏轼并称“______”。著有《_____________》。辛弃疾作这首词时,已辞官在江西上饶农村闲居,但心中时时不忘杀敌立功,统一祖国。

幼 安

稼 轩

南宋豪放派

苏辛

稼轩长短句

知人论世

人物介绍

辛弃疾出生时,家乡已被金兵占领,北方人民的深重灾难在他童年生活中留下深深的印记。青年时代,词人就积极投身军事斗争,他集结两千余人起义,投奔抗金将领耿京部下,抗击敌人。在他率众投归南宋途中,辛弃疾亲自带领五十轻骑长驱直入金营,生擒叛徒张安国,立下卓著的功勋。回归南宋后,他历任湖北、江西、浙东等地安抚使,但朝廷没有再让他到抗金的前线。他一生反对和议、盼望早日恢复中原的主张,也未能为南宋朝廷所采纳,而且两次被弹劾革职。

从42岁至68岁的漫长岁月,词人主要在江西上饶一带的农村中度过,把满腔的忧国忧民的热情,都寄托在所写的词里。

陈亮来访稼轩,两人痛饮,促膝畅谈,谈起时局形势,共商抗金北伐大计。陈亮气愤异常,朝廷权贵只知歌舞升平,苟且偷安。中原沦陷已历经六十余年,再不北伐讨虏,收复失地,中原百姓就难见复国的一天了。提起中原百姓,辛弃疾不禁想起了当年在山东沂蒙山的战斗生活,想起了豪爽的耿京。便取出宝剑递与陈亮看,并给他讲述耿京的事情。陈亮不禁赞道:“想不到草莽之中竟有如此豪杰!”大有恨不相识之感。酒至酣处,陈亮舞起宝剑,辛弃疾引吭高歌,歌的便是《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄》。 辛弃疾作此词寄陈亮,以共勉。

创作背景

赏析:

“醉里挑灯看剑”是一种怎样的心境?

“醉”表达了此人此时内心的愁闷,以酒浇愁而醉,在醉眼朦胧中,他仔细端详心爱的宝剑;“剑”,是一种兵器,可见他杀敌报国、驰骋疆场的愿望是多么强烈。

梦回吹角连营

“梦回”一词,引出下文对梦中情景的回忆;

“吹角连营”,表明词人对军旅生活的怀念。

八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵。

从分食牛肉、翻奏战歌、检阅军队具体描绘将士们的军营生活场面,壮观、豪迈,表现了官兵们昂扬的斗志。

“翻”:听觉角度,写出了战歌嘹亮,乐器轰鸣的热烈场面。

“秋”:点明了季节,也为战士出征渲染了肃杀的气氛。

赏析:“马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。”

战马像的卢马那样飞奔,放箭的弓弦如雷鸣般使人心惊。

运用对偶、比喻、夸张的修辞手法,从视觉和听觉两方面写战斗场面的激烈紧张。

了却君王天下事,赢得生前身后名。

在作者看来就是收复中原,与自己的抗金想是一致的。而通过自己的奋勇拼杀,能“了却”君王收复中原的大事,正是自己实现自我人生价值的最好体现。实现自己报效国家的政治理想。

表现了作者渴望建功立业、报效祖国的雄心壮志和爱国激情,大气磅礴,使词的感情上升到最高点。

君王天下事?

“天下事”:

指收复失地,统一国家的大业。

“生前身后名”:

生前死后都留下为国家、民族建立功勋的美名。

可怜白发生!

此句笔锋一转,与上文形成鲜明的对比,写尽

了现实的残酷和词人心境的悲苦、凄凉,突出

了词人报国无门、壮志难酬的悲愤之情。

醉里挑灯看剑,

梦回吹角连营。

八百里分麾下炙,

五十弦翻塞外声,

沙场秋点兵。

马作的卢飞快,

弓如霹雳弦惊。

了却君王天下事,

赢得生前身后名。

可怜白发生!

现 实

梦 境

现 实

词一般是上阕写景,下阕抒情。这首词却打破了这种格式,首尾两句相互照应,描写现实,中间八句一气呵成,描写梦境。

梦境里追忆往事,豪迈雄壮;现实中壮志难酬,悲愤痛苦,二者对比鲜明,深化了主题。

这种奇特巧妙的结构,与内容配合得天衣无缝,显示了辛弃疾在艺术上的独创精神。

结构:奇特巧妙

“壮”在何处?

“壮”在军营生活场面:分麾下炙(分食牛肉)

翻塞外声(奏悲壮战歌)

沙场秋点兵(沙场阅兵)

“壮”在战斗场面:马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。

“壮”在情 感:冲锋陷阵、杀敌报国的爱国激情

和壮志难酬、报国无门的极大悲愤。

思考

词人通过幻想经历过的军营生活和战斗场景,抒发渴望杀敌报国、建功立业却报国无门、壮志难酬的沉痛和悲愤。

小结

新课导入

你知道中国历史上有哪些了不起的女性呢?

长孙皇后(唐太宗)——最贤惠的女人

上官婉儿——巾帼首相第一人

貂蝉——最早的女间谍

吕雉——最狠毒的女人

柳如是——最好命的红尘女子

李清照——最有才华的女人

文成公主——最成功女外交官

万贵妃(明宪宗妃子)——最有魅力的女人

秋瑾——最豪气的女人

新课导入

两千多年的封建时代为何了不起的女性屈指可数?

封建制度对女性的奴役和压迫

男尊女卑 三从四德 无才便是德

封建制度对女性如此奴役,为何仍有女性名垂青史?

不可屈服的灵魂,向死而生的美好追求

满

江

红

小住京华

秋瑾

秋瑾,原名秋闺瑾,字璿(xuán)卿,号竞雄,别号鉴湖女侠。祖籍浙江山阴(今绍兴市),出生于福建厦门。生于一个封建家庭,蔑视封建礼法,提倡男女平等,常以花木兰,秦良玉自喻。性豪侠,酷爱诗文和骑马击剑,能文能武,敢说敢为。提倡女权,宣传革命。工诗词,作品宣传民主革命、妇女解放,笔调雄健,感情奔放。

知人论世

秋瑾又是中国近代文学史上杰出的女才子,其诗词既有女子的“柔婉细腻”,又有男儿的“豪迈劲爽”,刚柔相济,阴阳相和,体现了一种“中和之美”和独具魅力的“女性情怀”。

识秋瑾

秋瑾自幼就由父亲将她许配给富家公子王廷均为妻,两人志趣不合,婚后情同冰炭。1903年春,王廷均用钱捐得户部主事官职,秋瑾随夫入京。时值八国联军入侵后不久,她目睹民族危机的深重和清政府的腐败,决心献身救国事业,而其夫无心国事。 中秋节,秋瑾与丈夫王廷均发生冲突,离家出走,寓居北京阜城门外泰顺客栈,后由吴芝瑛出面调解,而秋瑾下决心冲破家庭牢笼,投身革命。不久即东渡日本留学。这首词是她在中秋节的述怀之作。反映了她在封建婚姻家庭和旧礼教的束缚中,走向革命道路前夕的苦闷彷徨和投身革命的雄心壮志。

感知诗意

自由朗读诗歌,采取各种形式把诗歌读通读顺,注意读准字音、节奏。

整体感知

满江红

秋瑾

小住京华,早又是/中秋佳节。为篱下/黄花开遍,秋容如拭。四面歌残/终破楚,八年风味/徒思浙。苦将侬/强派作蛾眉,殊未屑!

身不得,男儿列,心却比,男儿烈。 算/平生肝胆,因人常热。俗子胸襟/谁识我?英雄末路/当磨折。莽红尘/何处/觅知音?青衫湿!

小住京华,早又是中秋佳节。

点明地点

点明时间

透露出对时光飞逝的感慨

暂住在北京,转眼又到了中秋佳节。

懂秋瑾

“小住京华”是说在京居住时间未久,“早又是”三个字,十分传神地把作者对时光飞逝、年华飞度的感叹全都暗暗泄漏出来。

以乐景写哀情。

为篱下黄花开遍,秋容如拭

篱笆下面的菊花都已盛开,秋天的景色仿佛擦拭过一般明净。

懂秋瑾

用典。化用陶渊明“采菊东篱下”和李清照“人比黄花瘦”的诗句,实写秋色,实则表达自己初离家庭时矛盾心情。

出自陶渊明诗《饮酒》”采菊东篱下“

出自李清照词《醉花阴》”人比黄花瘦“

四面歌残终破楚,八年风味徒思浙。

用典。用汉军破楚的故事,来比喻自己终于冲破封建家庭牢笼的喜悦心情。

懂秋瑾

指当时的国家局势

四面的歌声渐歇,我也终如汉军破楚一样,冲破了家庭牢笼,结婚以来八年的感受,只思念自己的故乡浙江。

指自己终于冲破家庭牢笼

苦将侬,强派作蛾眉,殊未屑!

他们苦苦地想让我做一个贵妇人,其实,我是多么的不屑啊!

赏析:“苦将侬,强派作蛾眉”进一步说明表面上过着贵妇人的生活,实则奴仆不如的“八年风味”。“殊未屑”表明作者对贵妇人的生活,并不留恋,相反加以蔑视。这几句词表达了她对身为女子受压迫、被轻视,只能为男子附庸地位的愤懑之情,这是对封建理法的控诉与指责。

上

阕

小

结

上阕对过往生活的回顾中包含了作者哪些情感呢?

对国家命运的担忧

婚后生活的痛苦

对封建礼法的控诉

对冲破牢笼的渴望

苦将侬强派作蛾眉,殊未屑!

殊:

很,甚。

未屑:

不屑,轻视。意思是不甘心做女子。

表达对自己身为女子的不甘,与天命抗争的勇气!

他们苦心想让我做一个贵妇人,我是多么的不屑啊!

侬:

峨眉:

我

借指女子

我不甘心!

老天强行派我做女子!

懂秋瑾

运用短句,节奏明快,格调高昂,豪迈雄健。

我虽不是男儿身,心却比男儿还刚烈

懂秋瑾

“身不得,男儿列,心却比,男儿烈”,你觉得写得如何?说说理由。

用直抒胸臆的方式喊出“巾帼不让须眉”的心声;用“身”与“心”的对比,突出了英雄气概;用“身”与“心”的近音,“烈”与“列”的同音,把作者的爱国之情推向高潮,表现了作者不甘为女子的激越愤慨和英雄情怀。形成了整齐和谐的音乐美,读起来朗朗上口,气势逼人,使人一咏不忘,成为震撼心灵的警策名句。

算平生肝胆,因人常热,俗子胸襟谁识我?英雄末路当磨折。

懂秋瑾

想想平生,我的一颗心,常为别人而热。那些俗人怎么能懂我呢?英雄在无路可走的时候,难免要经受磨难挫折。

“俗子”既指丈夫王廷钧,又指国难当头,所有醉生梦死、阻挠进步力量的人物。

汉时梁鸿不趁他人热灶烧火煮饭。典故“不因人热”本指梁鸿为人孤傲,不依靠他人。此“因人常热”反用其意,是“心却比,男儿烈”的具体表现。“肝胆”是说“肝胆相照”对人一片赤诚。

你能看出诗句化用了什么典故吗?作用?

莽红尘何处觅知音?青衫湿!

用典。用白居易的诗句,抒发词人知音难觅的孤寂悲伤。从高昂及悲愤处突然下来趋于冷静

在这莽莽人世之中,哪里才能寻到知音呢?眼泪打湿了我的衣襟。

懂秋瑾

指因悲叹无知音而落泪。语出自白居易诗词《琵琶行》”江州司马青衫湿“

秋瑾的“青衫之泪”是否是消极的自怨自艾呢?

——难遇知音的苦闷并没有阻止秋瑾的求索之路,之后她冲破重重束缚,东渡日本,广泛结识爱国人士,踏上挽救民族危亡的道路。因此,她的“青衫之泪”是积极的探索和追寻,蕴含了强烈地爱国主义情怀。

秋瑾的《满江红》基调高昂,语言刚健清新。通过层层表述,曲折地反映了革命者参加革命前的复杂矛盾的心情,真切而感人。

这首词反映了她在封建婚姻家庭和旧礼教的束缚中,走向革命道路前夕的苦闷彷徨和投身革命的雄心壮志。

小结

光绪三十三年正月(1907年2月),秋瑾接任大通学堂督办。不久与徐锡麟分头准备在浙江、安徽两省同时举事。联络浙江、上海军队和会党,组织光复军,推徐锡麟为首领,自任协领,拟于7月6日在浙江、安徽同时起义。因事泄,于7月13日在大通学堂被捕。7月15日,从容就义于浙江绍兴轩亭口。被捕后没有一句供词,只留下一纸,上书“秋风秋雨愁煞人”七个字。

1939年周恩来题词

“勿忘鉴湖女侠之遗风”

孙中山为秋瑾烈士题词“巾帼英雄”

范仲淹把边塞奇异的风景及征战将士的心境引入词作,为宋词开拓新的领域;苏轼从题材、情感到艺术形象、语言风格都更进一步地奠定了豪放词的基础;辛弃疾把沙场生活引入词作,主要表达了想要为国杀敌、收复失地的壮志;秋瑾承继古代豪放词风,以女儿之身表达为国效力的热烈之心,是豪放词在现代的延续。

小结

品豪情壮志

扬家国情怀

词是唐五代兴起的一种配乐歌唱的诗体,产生于隋唐之际,中唐后有较多文人从事创作,晚唐五代渐趋繁荣,鼎盛时期出现在宋朝。

词是古代诗歌的一个分支,原来也称曲、曲子词,又因句子参差不齐而称长短句,而最常见的是“词”这个名称,相当于我们现在的歌词。词,早先都是入乐的,要按照曲调的要求来写,所以作词又叫“填词”。每一个曲调都有一个名称,叫“词牌”。词牌规定词的字数、句数和平仄声韵。按字数的多少分小令(58字以内)、中调(59-90字)和长调(91字以上)三种。词从结构上看多数是分段的,称为上片和下片或上阕和下阕。上、下片的句式有完全相同的,也有不同或不完全相同的。

词的流派

东坡在玉堂,问:“我词比柳词何如?”对曰:“柳郎中词,只合十七八女孩儿执红牙拍板,唱杨柳岸晓风残月。学士词,须关西大汉,执铁板,唱大江东去。” (南宋俞文豹《吹剑续录》)

词的流派

词分婉约与豪放流派。

婉约派代表词人:有柳永、秦观、李清照、 还有从晚唐五代到宋的温庭筠、冯延巳、晏殊、欧阳修等。

主要内容:写男女情爱、离情别绪、伤春悲秋、光景留连等。

豪放派代表词人:苏轼、辛弃疾、陆游、陈与义、叶梦得、朱敦儒、张孝祥、张元傒、陈亮、刘过等

主要内容:山川胜迹、农舍风光、优游放怀、报国壮志,使词从花间月下走向了广阔的社会生活。

入

新

课

导

故乡是诗,故乡是画,故乡是我们永远温馨的港湾,风也好,雨也好,我们总能在她的怀里酣然入梦。所以历代的文人墨客对故乡都有一种独有的情愫,思乡便沉淀成他们笔下永恒的主题。思乡是他们的杯中酒,酒入愁肠都化作了相思泪,思乡是他们的诗中情,情到深处都定格成了不眠夜。对他们来说,思乡是一种痛彻心扉的煎熬,是一种刻骨铭心的哀痛,是一种不可言喻的情怀。今天大家一起学习一篇表达思乡的文章。

文正公印

范仲淹(989-1052 ),字希文。北宋政治家、文学家。和包拯同朝,为北宋名臣,吴县(今属江苏)人,少年家贫但好学,当秀才时就常以天下为己任,有敢言之名。曾多次上书批评当时的宰相,因而三次被贬。

知人论世

宋仁宗康定元年,作者任陕西经略副使兼知延州,抵御西夏发动的战争。他在西北边塞生活达四年之久,对边地生活与士兵的疾苦有较深的理解,治军也颇有成效。当地民谣说道:“军中有一范,西贼闻之惊破胆。”西夏不但不敢入侵,还称他为“胸中自有数万甲兵”,这首词就作于此时。

诵

诗

词

朗

译

词

意

翻

秋天一到,西北边境的风景就全然不同,飞去衡阳的雁群毫无留恋的情意。从四面八方传来的边地悲声随着号角响起。重重叠叠的山峰里,长烟直上,落日斜照,孤城紧闭。

饮一杯浊酒,怀念起远隔万里的家乡,可是燕然山上还未刻上驱逐外敌的功绩,归期无法预计。羌人的笛声悠扬,寒霜撒满大地。征人不能入寐,不管是将军还是战士都头发花白,只有默默地流泪。

文正公印

1、上下阕分别写什么?

上阕侧重于

下阕则侧重

写 景

抒 情

赏析写法

2.写的是何时何地的景色?哪个字统领了全部景色的特点?

具体写了哪些景物?异在哪?

A、衡阳雁去无留意

“衡阳雁去”,实为“雁去衡阳”,“无留意”用拟人手法写人的感受,突出边塞的异常苦寒:雁尚且无留恋之情,将士又何以忍受?

描写塞下秋景。用一个“异”字统领。

边声连角起”表明战事紧,“孤城闭”暗示敌人强恶,戒备森严。再加上群山连绵,狼烟落日,构成一幅边塞黄昏的苍凉景色。

B、四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

上阕:写景:渲染荒凉萧瑟气氛

下阕哪个字点明了作者在诗中的感情?

哀伤

——人不寐,将军白发征夫泪。

为什么会这样?词中哪句点明了原因?

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

“浊酒”表明边塞生活的艰苦,“家万里”表现了思乡之切。慨叹功业未建,边患未除,归乡无期。入夜的悠悠羌音、浓浓白霜,更使人惆怅难眠。

人不寐,将军白发征夫泪——“不寐”的是将军也是征夫,流下的是思念家乡的泪,更是功业无成、壮志未酬的英雄泪!

感悟诗情

《渔家傲》这首词通过写边塞的战地风光,也写出了边塞战士的艰苦生活,表现了作者壮志难酬、思乡忧国的悲怆情怀。词的意境悲凉壮阔,形象鲜明生动,读来真切感人。范仲淹以其守边的实际经历首创边塞词,一扫花间派柔靡无骨的词风,为苏、辛豪放词开辟先路。

小结

破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之

破阵子 · 为陈同甫赋壮词以寄

(南宋)辛弃疾

词牌名

题 目

写

豪壮、雄壮

“壮词”,雄壮的词。即内容、情感、形象、语言等方面都豪放、壮美的作品。

题解

一生力主抗金。

下笔数千言立就,所作文章,笔力纵横驰骋,气势慷慨激昂。

为人豪迈,喜谈兵,曾多次上书,痛斥秦桧奸邪,倡言完成祖国统一大业。曾两次被诬入狱。

一生坚决主张抗金。

词作豪迈、慷慨、悲壮,笔力雄厚。

所提出的抗金建议,均未被采纳,并遭到主和派的打击,曾长期落职闲居。

两人才气相仿,抱负相同,都是力主抗金复国的志士,慷慨悲歌的词人。

陈亮

辛弃疾

辛弃疾,字_________,号_________, 历城(山东济南)人,_________词人。他是我国历史上一位值得纪念的英雄人物,也是最负盛名的伟大词人之一。艺术风格多样,以豪放为主,热情洋溢,慷慨悲壮,笔力雄厚,与苏轼并称“______”。著有《_____________》。辛弃疾作这首词时,已辞官在江西上饶农村闲居,但心中时时不忘杀敌立功,统一祖国。

幼 安

稼 轩

南宋豪放派

苏辛

稼轩长短句

知人论世

人物介绍

辛弃疾出生时,家乡已被金兵占领,北方人民的深重灾难在他童年生活中留下深深的印记。青年时代,词人就积极投身军事斗争,他集结两千余人起义,投奔抗金将领耿京部下,抗击敌人。在他率众投归南宋途中,辛弃疾亲自带领五十轻骑长驱直入金营,生擒叛徒张安国,立下卓著的功勋。回归南宋后,他历任湖北、江西、浙东等地安抚使,但朝廷没有再让他到抗金的前线。他一生反对和议、盼望早日恢复中原的主张,也未能为南宋朝廷所采纳,而且两次被弹劾革职。

从42岁至68岁的漫长岁月,词人主要在江西上饶一带的农村中度过,把满腔的忧国忧民的热情,都寄托在所写的词里。

陈亮来访稼轩,两人痛饮,促膝畅谈,谈起时局形势,共商抗金北伐大计。陈亮气愤异常,朝廷权贵只知歌舞升平,苟且偷安。中原沦陷已历经六十余年,再不北伐讨虏,收复失地,中原百姓就难见复国的一天了。提起中原百姓,辛弃疾不禁想起了当年在山东沂蒙山的战斗生活,想起了豪爽的耿京。便取出宝剑递与陈亮看,并给他讲述耿京的事情。陈亮不禁赞道:“想不到草莽之中竟有如此豪杰!”大有恨不相识之感。酒至酣处,陈亮舞起宝剑,辛弃疾引吭高歌,歌的便是《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄》。 辛弃疾作此词寄陈亮,以共勉。

创作背景

赏析:

“醉里挑灯看剑”是一种怎样的心境?

“醉”表达了此人此时内心的愁闷,以酒浇愁而醉,在醉眼朦胧中,他仔细端详心爱的宝剑;“剑”,是一种兵器,可见他杀敌报国、驰骋疆场的愿望是多么强烈。

梦回吹角连营

“梦回”一词,引出下文对梦中情景的回忆;

“吹角连营”,表明词人对军旅生活的怀念。

八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵。

从分食牛肉、翻奏战歌、检阅军队具体描绘将士们的军营生活场面,壮观、豪迈,表现了官兵们昂扬的斗志。

“翻”:听觉角度,写出了战歌嘹亮,乐器轰鸣的热烈场面。

“秋”:点明了季节,也为战士出征渲染了肃杀的气氛。

赏析:“马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。”

战马像的卢马那样飞奔,放箭的弓弦如雷鸣般使人心惊。

运用对偶、比喻、夸张的修辞手法,从视觉和听觉两方面写战斗场面的激烈紧张。

了却君王天下事,赢得生前身后名。

在作者看来就是收复中原,与自己的抗金想是一致的。而通过自己的奋勇拼杀,能“了却”君王收复中原的大事,正是自己实现自我人生价值的最好体现。实现自己报效国家的政治理想。

表现了作者渴望建功立业、报效祖国的雄心壮志和爱国激情,大气磅礴,使词的感情上升到最高点。

君王天下事?

“天下事”:

指收复失地,统一国家的大业。

“生前身后名”:

生前死后都留下为国家、民族建立功勋的美名。

可怜白发生!

此句笔锋一转,与上文形成鲜明的对比,写尽

了现实的残酷和词人心境的悲苦、凄凉,突出

了词人报国无门、壮志难酬的悲愤之情。

醉里挑灯看剑,

梦回吹角连营。

八百里分麾下炙,

五十弦翻塞外声,

沙场秋点兵。

马作的卢飞快,

弓如霹雳弦惊。

了却君王天下事,

赢得生前身后名。

可怜白发生!

现 实

梦 境

现 实

词一般是上阕写景,下阕抒情。这首词却打破了这种格式,首尾两句相互照应,描写现实,中间八句一气呵成,描写梦境。

梦境里追忆往事,豪迈雄壮;现实中壮志难酬,悲愤痛苦,二者对比鲜明,深化了主题。

这种奇特巧妙的结构,与内容配合得天衣无缝,显示了辛弃疾在艺术上的独创精神。

结构:奇特巧妙

“壮”在何处?

“壮”在军营生活场面:分麾下炙(分食牛肉)

翻塞外声(奏悲壮战歌)

沙场秋点兵(沙场阅兵)

“壮”在战斗场面:马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。

“壮”在情 感:冲锋陷阵、杀敌报国的爱国激情

和壮志难酬、报国无门的极大悲愤。

思考

词人通过幻想经历过的军营生活和战斗场景,抒发渴望杀敌报国、建功立业却报国无门、壮志难酬的沉痛和悲愤。

小结

新课导入

你知道中国历史上有哪些了不起的女性呢?

长孙皇后(唐太宗)——最贤惠的女人

上官婉儿——巾帼首相第一人

貂蝉——最早的女间谍

吕雉——最狠毒的女人

柳如是——最好命的红尘女子

李清照——最有才华的女人

文成公主——最成功女外交官

万贵妃(明宪宗妃子)——最有魅力的女人

秋瑾——最豪气的女人

新课导入

两千多年的封建时代为何了不起的女性屈指可数?

封建制度对女性的奴役和压迫

男尊女卑 三从四德 无才便是德

封建制度对女性如此奴役,为何仍有女性名垂青史?

不可屈服的灵魂,向死而生的美好追求

满

江

红

小住京华

秋瑾

秋瑾,原名秋闺瑾,字璿(xuán)卿,号竞雄,别号鉴湖女侠。祖籍浙江山阴(今绍兴市),出生于福建厦门。生于一个封建家庭,蔑视封建礼法,提倡男女平等,常以花木兰,秦良玉自喻。性豪侠,酷爱诗文和骑马击剑,能文能武,敢说敢为。提倡女权,宣传革命。工诗词,作品宣传民主革命、妇女解放,笔调雄健,感情奔放。

知人论世

秋瑾又是中国近代文学史上杰出的女才子,其诗词既有女子的“柔婉细腻”,又有男儿的“豪迈劲爽”,刚柔相济,阴阳相和,体现了一种“中和之美”和独具魅力的“女性情怀”。

识秋瑾

秋瑾自幼就由父亲将她许配给富家公子王廷均为妻,两人志趣不合,婚后情同冰炭。1903年春,王廷均用钱捐得户部主事官职,秋瑾随夫入京。时值八国联军入侵后不久,她目睹民族危机的深重和清政府的腐败,决心献身救国事业,而其夫无心国事。 中秋节,秋瑾与丈夫王廷均发生冲突,离家出走,寓居北京阜城门外泰顺客栈,后由吴芝瑛出面调解,而秋瑾下决心冲破家庭牢笼,投身革命。不久即东渡日本留学。这首词是她在中秋节的述怀之作。反映了她在封建婚姻家庭和旧礼教的束缚中,走向革命道路前夕的苦闷彷徨和投身革命的雄心壮志。

感知诗意

自由朗读诗歌,采取各种形式把诗歌读通读顺,注意读准字音、节奏。

整体感知

满江红

秋瑾

小住京华,早又是/中秋佳节。为篱下/黄花开遍,秋容如拭。四面歌残/终破楚,八年风味/徒思浙。苦将侬/强派作蛾眉,殊未屑!

身不得,男儿列,心却比,男儿烈。 算/平生肝胆,因人常热。俗子胸襟/谁识我?英雄末路/当磨折。莽红尘/何处/觅知音?青衫湿!

小住京华,早又是中秋佳节。

点明地点

点明时间

透露出对时光飞逝的感慨

暂住在北京,转眼又到了中秋佳节。

懂秋瑾

“小住京华”是说在京居住时间未久,“早又是”三个字,十分传神地把作者对时光飞逝、年华飞度的感叹全都暗暗泄漏出来。

以乐景写哀情。

为篱下黄花开遍,秋容如拭

篱笆下面的菊花都已盛开,秋天的景色仿佛擦拭过一般明净。

懂秋瑾

用典。化用陶渊明“采菊东篱下”和李清照“人比黄花瘦”的诗句,实写秋色,实则表达自己初离家庭时矛盾心情。

出自陶渊明诗《饮酒》”采菊东篱下“

出自李清照词《醉花阴》”人比黄花瘦“

四面歌残终破楚,八年风味徒思浙。

用典。用汉军破楚的故事,来比喻自己终于冲破封建家庭牢笼的喜悦心情。

懂秋瑾

指当时的国家局势

四面的歌声渐歇,我也终如汉军破楚一样,冲破了家庭牢笼,结婚以来八年的感受,只思念自己的故乡浙江。

指自己终于冲破家庭牢笼

苦将侬,强派作蛾眉,殊未屑!

他们苦苦地想让我做一个贵妇人,其实,我是多么的不屑啊!

赏析:“苦将侬,强派作蛾眉”进一步说明表面上过着贵妇人的生活,实则奴仆不如的“八年风味”。“殊未屑”表明作者对贵妇人的生活,并不留恋,相反加以蔑视。这几句词表达了她对身为女子受压迫、被轻视,只能为男子附庸地位的愤懑之情,这是对封建理法的控诉与指责。

上

阕

小

结

上阕对过往生活的回顾中包含了作者哪些情感呢?

对国家命运的担忧

婚后生活的痛苦

对封建礼法的控诉

对冲破牢笼的渴望

苦将侬强派作蛾眉,殊未屑!

殊:

很,甚。

未屑:

不屑,轻视。意思是不甘心做女子。

表达对自己身为女子的不甘,与天命抗争的勇气!

他们苦心想让我做一个贵妇人,我是多么的不屑啊!

侬:

峨眉:

我

借指女子

我不甘心!

老天强行派我做女子!

懂秋瑾

运用短句,节奏明快,格调高昂,豪迈雄健。

我虽不是男儿身,心却比男儿还刚烈

懂秋瑾

“身不得,男儿列,心却比,男儿烈”,你觉得写得如何?说说理由。

用直抒胸臆的方式喊出“巾帼不让须眉”的心声;用“身”与“心”的对比,突出了英雄气概;用“身”与“心”的近音,“烈”与“列”的同音,把作者的爱国之情推向高潮,表现了作者不甘为女子的激越愤慨和英雄情怀。形成了整齐和谐的音乐美,读起来朗朗上口,气势逼人,使人一咏不忘,成为震撼心灵的警策名句。

算平生肝胆,因人常热,俗子胸襟谁识我?英雄末路当磨折。

懂秋瑾

想想平生,我的一颗心,常为别人而热。那些俗人怎么能懂我呢?英雄在无路可走的时候,难免要经受磨难挫折。

“俗子”既指丈夫王廷钧,又指国难当头,所有醉生梦死、阻挠进步力量的人物。

汉时梁鸿不趁他人热灶烧火煮饭。典故“不因人热”本指梁鸿为人孤傲,不依靠他人。此“因人常热”反用其意,是“心却比,男儿烈”的具体表现。“肝胆”是说“肝胆相照”对人一片赤诚。

你能看出诗句化用了什么典故吗?作用?

莽红尘何处觅知音?青衫湿!

用典。用白居易的诗句,抒发词人知音难觅的孤寂悲伤。从高昂及悲愤处突然下来趋于冷静

在这莽莽人世之中,哪里才能寻到知音呢?眼泪打湿了我的衣襟。

懂秋瑾

指因悲叹无知音而落泪。语出自白居易诗词《琵琶行》”江州司马青衫湿“

秋瑾的“青衫之泪”是否是消极的自怨自艾呢?

——难遇知音的苦闷并没有阻止秋瑾的求索之路,之后她冲破重重束缚,东渡日本,广泛结识爱国人士,踏上挽救民族危亡的道路。因此,她的“青衫之泪”是积极的探索和追寻,蕴含了强烈地爱国主义情怀。

秋瑾的《满江红》基调高昂,语言刚健清新。通过层层表述,曲折地反映了革命者参加革命前的复杂矛盾的心情,真切而感人。

这首词反映了她在封建婚姻家庭和旧礼教的束缚中,走向革命道路前夕的苦闷彷徨和投身革命的雄心壮志。

小结

光绪三十三年正月(1907年2月),秋瑾接任大通学堂督办。不久与徐锡麟分头准备在浙江、安徽两省同时举事。联络浙江、上海军队和会党,组织光复军,推徐锡麟为首领,自任协领,拟于7月6日在浙江、安徽同时起义。因事泄,于7月13日在大通学堂被捕。7月15日,从容就义于浙江绍兴轩亭口。被捕后没有一句供词,只留下一纸,上书“秋风秋雨愁煞人”七个字。

1939年周恩来题词

“勿忘鉴湖女侠之遗风”

孙中山为秋瑾烈士题词“巾帼英雄”

范仲淹把边塞奇异的风景及征战将士的心境引入词作,为宋词开拓新的领域;苏轼从题材、情感到艺术形象、语言风格都更进一步地奠定了豪放词的基础;辛弃疾把沙场生活引入词作,主要表达了想要为国杀敌、收复失地的壮志;秋瑾承继古代豪放词风,以女儿之身表达为国效力的热烈之心,是豪放词在现代的延续。

小结

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读