第10课《阿长与山海经》课件(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 第10课《阿长与山海经》课件(共25张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 15.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-23 11:26:44 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

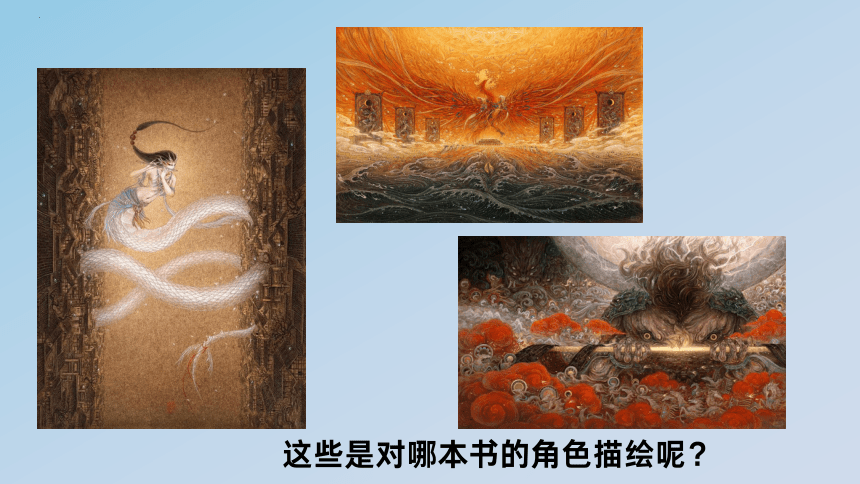

这些是对哪本书的角色描绘呢?

阿长

与

《山海经》

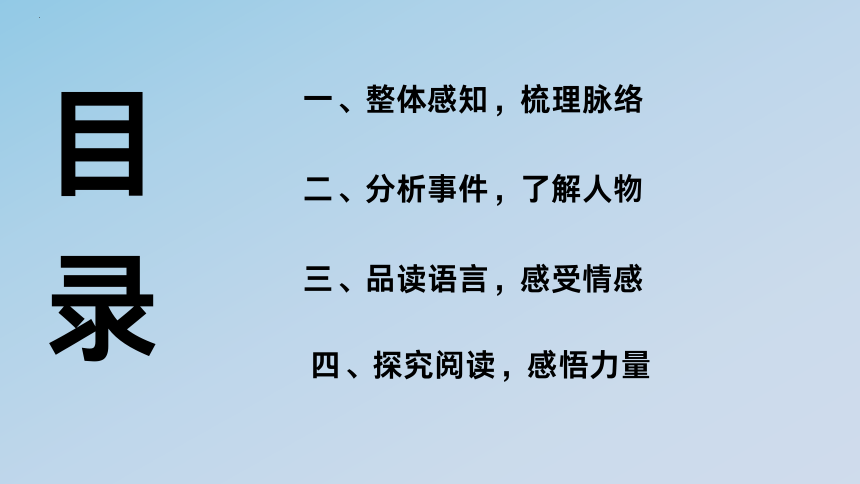

目

录

一、整体感知,梳理脉络

二、分析事件,了解人物

三、品读语言,感受情感

四、探究阅读,感悟力量

1、梳理叙事脉络,掌握「憎恶→敬意→怀念」的情感线,积累「震悚」「孤孀」等关键词语,赏析白描手法。

2、通过细节对比分析阿长的多面形象。

3、探讨「小人物」在文学中的审美价值,感受「缺陷美」塑造人物的艺术魅力。

4、理解《山海经》在传统文化中的特殊地位。

学习目标

一、整体感知,

梳理脉络

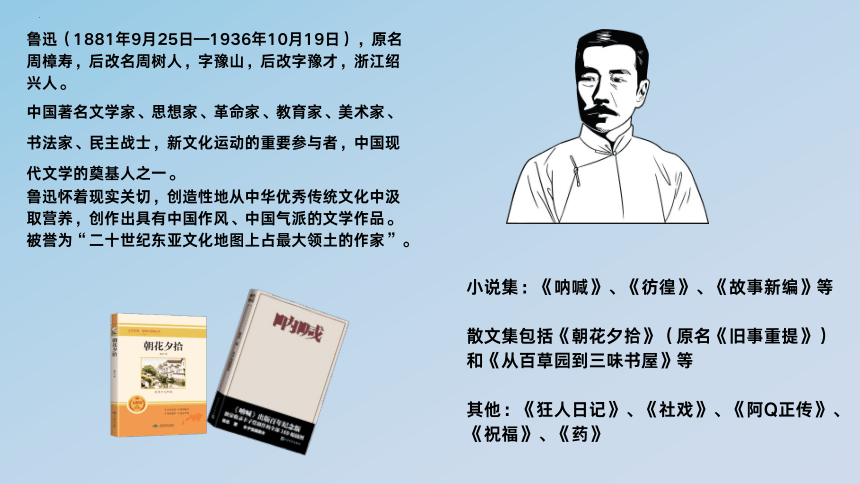

鲁迅(1881年9月25日—1936年10月19日),原名周樟寿,后改名周树人,字豫山,后改字豫才,浙江绍兴人。

中国著名文学家、思想家、革命家、教育家、美术家、书法家、民主战士,新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人之一。

鲁迅怀着现实关切,创造性地从中华优秀传统文化中汲取营养,创作出具有中国作风、中国气派的文学作品。 被誉为“二十世纪东亚文化地图上占最大领土的作家”。

小说集:《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》等

散文集包括《朝花夕拾》(原名《旧事重提》) 和《从百草园到三味书屋》等

其他:《狂人日记》、《社戏》、《阿Q正传》、《祝福》、《药》

《从百草园到三味书屋》里的阿长

这里的阿长又会是怎样的呢?

自学任务

2、阅读文章并整理叙述脉络,思考围绕阿长写了哪些事情?

1、标记生字词,加强基础学习。

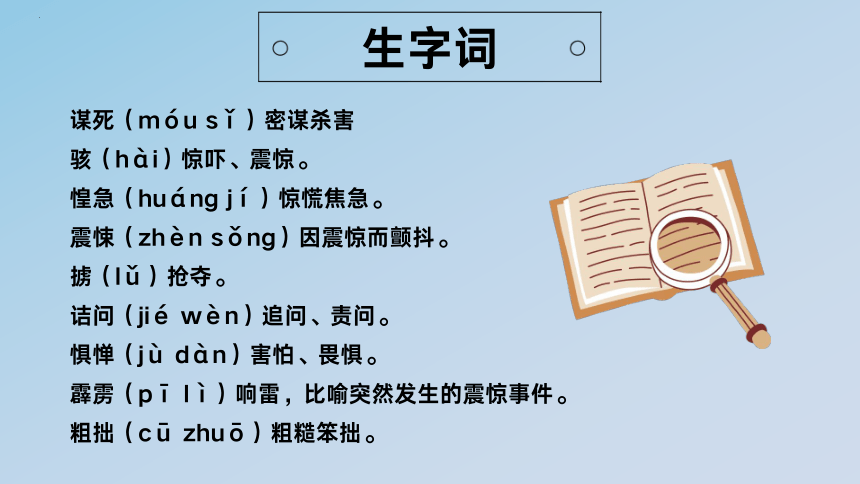

谋死(móu sǐ)密谋杀害

骇(hài)惊吓、震惊。

惶急(huáng jí)惊慌焦急。

震悚(zhèn sǒng)因震惊而颤抖。

掳(lǔ)抢夺。

诘问(jié wèn)追问、责问。

惧惮(jù dàn)害怕、畏惧。

霹雳(pī lì)响雷,比喻突然发生的震惊事件。

粗拙(cū zhuō)粗糙笨拙。

生字词

文章内容

1. 阿长的身份与名字由来

2、睡相不好,摆成“大”字

3、 阿长“切切察察”的毛病

5、 阿长讲“长毛”的故事

6、阿长谋害隐鼠

7、阿长买《山海经》(核心事件)

文章哪些内容是详写哪些内容是略写?

详

详

详

略

略

略

4、规矩太多,元旦硬塞福橘

略

详

略

略

略写的内容能使人对长妈妈有个初步了解,她的外形特征,真实地反映长妈妈的一些毛病,但这些并不能削弱对阿长妈妈的敬意。

详写买《山海经》一事,却令人对长妈妈刮目相看,是文章的动情点,成为作者情思的触发点,同时构成文章内容的高潮。

重点突出,给人留下深刻的印象。

文章这样详略结合的写法有什么好处?

二、分析事件,

了解人物

描述方面 描述内容

外号

外貌

文化程度

家庭情况

【任务1】绘制「阿长档案卡」

阿长

黄胖而矮

描述方面 原文证据 人物特质提炼

再读事件,分析形象

文章对阿长的描写有些什么特色?

第一,善于抓最富有特征的一两点来写。如写阿长切切察察的样子,既绘形又绘声。

第二,善用比喻。一个大字的比喻,形象地写出阿长的睡相。

第三,善用修饰语。如写阿长的叮嘱,用郑重一词,写阿长因我不开口说恭喜的神情,用惶急一词,准确地写出阿长的神态。

三、品读语言,

感受情感

细读文章语句,绘制情感变化线

你在哪些句子中读到了作者对阿长怎样的情感?

我从( )看出长妈妈是一个( )的人,

表现鲁迅先生对她( )的感情。

①谋害“我”的隐鼠,不理解孩子,感情上是“憎恶”她;

②阿长的切切查查,饶舌多事,“我实在不大佩服她”;

③阿长给“我”讲长毛的故事时,无知却淳朴,“我”也曾“发生过空前的敬意”,但那后来也“逐渐冷淡”了;

④阿长所懂得的许多规矩,迷信却朴实,“我”也是“不耐烦的”

⑤给“我”买《山海经》,有爱心,才真正“使我发生新的敬意了”,甚至连“谋害隐鼠的怨恨,从此完全消灭了”

感情变化

不耐烦 不大敬佩

空前敬意

逐渐消失

欲扬先抑

新的敬意

深切怀念

买《山海经》

情感变化的关键点在哪里?

买《山海经》

《山海经》是一本怎样书会让作者态度转变?

用文中描述来简介一下!

《山海经》

青丘之山,有兽焉,其状如狐而九尾《南山经》

中国志怪文学的鼻祖

与《周易》《黄帝内经》并称上古三大奇书

鲁迅称其为「古之巫书」(《中国小说史略》)

《山海经》展示的是远古的文化,记录的是大荒时期的生活状况与人们的思想活动,勾勒出了上古时期的文明与文化状态,为后世提供了许多有用的信息

买《山海经》是为什么对“我”转情感会有如此重要的作用?

1. 童年渴望的满足与情感投射

《山海经》是鲁迅幼年时期魂牵梦绕的书籍,它象征着一个孩童对神秘世界的好奇与想象。然而,这一愿望长期被忽视,甚至被视为“无用的闲书”。阿长作为目不识丁的底层妇女,却能敏锐感知并主动满足“我”的渴望,这种看似偶然的举动,恰恰击中了鲁迅内心最柔软的部分。在孩子的视角中,这不仅是书的获得,更是情感需求的被看见与被重视。

2. 对阿长形象的重构

阿长此前在文中被塑造成一个略带粗俗、迷信甚至令人生厌的形象(如繁琐的规矩、睡姿不雅等)。但买《山海经》的行为,颠覆了这种刻板印象。她的行动力与真诚,让鲁迅意识到:底层人物的“愚昧”背后,藏着未被世俗标准衡量的质朴善意。这种反差打破了作者对阿长的偏见,促使他重新审视她的灵魂价值。

3. 愧疚与怀念的双重情感

成年后的鲁迅回望此事时,意识到自己对阿长曾经的轻视与不耐烦。阿长的离世让他无法弥补曾经的疏离,而《山海经》成为永恒的情感纽带。书的存在,既是对童年纯真渴望的纪念,也是对阿长的愧疚与追思的载体。这种复杂的情感交织,深化了事件的象征意义。

四、探究阅读,

感悟力量

阿长作为一个小人物,为什么要花这么篇幅去写?

她身上有哪些独特魅力吗?

对“无名者”的纪念碑

阿长连真实姓名都未被记载(“阿长”是顶替的称呼),鲁迅却以文字为她立传,让一个湮没于历史尘埃的底层女性获得永恒的生命力。

启蒙的悖论

阿长自身是封建文化的受害者(迷信、守旧),却意外成为鲁迅启蒙的钥匙(《山海经》)。这种“蒙昧者启蒙觉醒者”的悖论,揭示了文化变革的复杂性与偶然性。

人性的复调书写

鲁迅未将阿长简化为“可怜”或“可敬”的符号,而是保留了她可厌与可爱并存的真实。这种“不完美”恰恰让她成为文学史上独一无二的经典形象。

课后拓展

思考课后习题3/4题

这些是对哪本书的角色描绘呢?

阿长

与

《山海经》

目

录

一、整体感知,梳理脉络

二、分析事件,了解人物

三、品读语言,感受情感

四、探究阅读,感悟力量

1、梳理叙事脉络,掌握「憎恶→敬意→怀念」的情感线,积累「震悚」「孤孀」等关键词语,赏析白描手法。

2、通过细节对比分析阿长的多面形象。

3、探讨「小人物」在文学中的审美价值,感受「缺陷美」塑造人物的艺术魅力。

4、理解《山海经》在传统文化中的特殊地位。

学习目标

一、整体感知,

梳理脉络

鲁迅(1881年9月25日—1936年10月19日),原名周樟寿,后改名周树人,字豫山,后改字豫才,浙江绍兴人。

中国著名文学家、思想家、革命家、教育家、美术家、书法家、民主战士,新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人之一。

鲁迅怀着现实关切,创造性地从中华优秀传统文化中汲取营养,创作出具有中国作风、中国气派的文学作品。 被誉为“二十世纪东亚文化地图上占最大领土的作家”。

小说集:《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》等

散文集包括《朝花夕拾》(原名《旧事重提》) 和《从百草园到三味书屋》等

其他:《狂人日记》、《社戏》、《阿Q正传》、《祝福》、《药》

《从百草园到三味书屋》里的阿长

这里的阿长又会是怎样的呢?

自学任务

2、阅读文章并整理叙述脉络,思考围绕阿长写了哪些事情?

1、标记生字词,加强基础学习。

谋死(móu sǐ)密谋杀害

骇(hài)惊吓、震惊。

惶急(huáng jí)惊慌焦急。

震悚(zhèn sǒng)因震惊而颤抖。

掳(lǔ)抢夺。

诘问(jié wèn)追问、责问。

惧惮(jù dàn)害怕、畏惧。

霹雳(pī lì)响雷,比喻突然发生的震惊事件。

粗拙(cū zhuō)粗糙笨拙。

生字词

文章内容

1. 阿长的身份与名字由来

2、睡相不好,摆成“大”字

3、 阿长“切切察察”的毛病

5、 阿长讲“长毛”的故事

6、阿长谋害隐鼠

7、阿长买《山海经》(核心事件)

文章哪些内容是详写哪些内容是略写?

详

详

详

略

略

略

4、规矩太多,元旦硬塞福橘

略

详

略

略

略写的内容能使人对长妈妈有个初步了解,她的外形特征,真实地反映长妈妈的一些毛病,但这些并不能削弱对阿长妈妈的敬意。

详写买《山海经》一事,却令人对长妈妈刮目相看,是文章的动情点,成为作者情思的触发点,同时构成文章内容的高潮。

重点突出,给人留下深刻的印象。

文章这样详略结合的写法有什么好处?

二、分析事件,

了解人物

描述方面 描述内容

外号

外貌

文化程度

家庭情况

【任务1】绘制「阿长档案卡」

阿长

黄胖而矮

描述方面 原文证据 人物特质提炼

再读事件,分析形象

文章对阿长的描写有些什么特色?

第一,善于抓最富有特征的一两点来写。如写阿长切切察察的样子,既绘形又绘声。

第二,善用比喻。一个大字的比喻,形象地写出阿长的睡相。

第三,善用修饰语。如写阿长的叮嘱,用郑重一词,写阿长因我不开口说恭喜的神情,用惶急一词,准确地写出阿长的神态。

三、品读语言,

感受情感

细读文章语句,绘制情感变化线

你在哪些句子中读到了作者对阿长怎样的情感?

我从( )看出长妈妈是一个( )的人,

表现鲁迅先生对她( )的感情。

①谋害“我”的隐鼠,不理解孩子,感情上是“憎恶”她;

②阿长的切切查查,饶舌多事,“我实在不大佩服她”;

③阿长给“我”讲长毛的故事时,无知却淳朴,“我”也曾“发生过空前的敬意”,但那后来也“逐渐冷淡”了;

④阿长所懂得的许多规矩,迷信却朴实,“我”也是“不耐烦的”

⑤给“我”买《山海经》,有爱心,才真正“使我发生新的敬意了”,甚至连“谋害隐鼠的怨恨,从此完全消灭了”

感情变化

不耐烦 不大敬佩

空前敬意

逐渐消失

欲扬先抑

新的敬意

深切怀念

买《山海经》

情感变化的关键点在哪里?

买《山海经》

《山海经》是一本怎样书会让作者态度转变?

用文中描述来简介一下!

《山海经》

青丘之山,有兽焉,其状如狐而九尾《南山经》

中国志怪文学的鼻祖

与《周易》《黄帝内经》并称上古三大奇书

鲁迅称其为「古之巫书」(《中国小说史略》)

《山海经》展示的是远古的文化,记录的是大荒时期的生活状况与人们的思想活动,勾勒出了上古时期的文明与文化状态,为后世提供了许多有用的信息

买《山海经》是为什么对“我”转情感会有如此重要的作用?

1. 童年渴望的满足与情感投射

《山海经》是鲁迅幼年时期魂牵梦绕的书籍,它象征着一个孩童对神秘世界的好奇与想象。然而,这一愿望长期被忽视,甚至被视为“无用的闲书”。阿长作为目不识丁的底层妇女,却能敏锐感知并主动满足“我”的渴望,这种看似偶然的举动,恰恰击中了鲁迅内心最柔软的部分。在孩子的视角中,这不仅是书的获得,更是情感需求的被看见与被重视。

2. 对阿长形象的重构

阿长此前在文中被塑造成一个略带粗俗、迷信甚至令人生厌的形象(如繁琐的规矩、睡姿不雅等)。但买《山海经》的行为,颠覆了这种刻板印象。她的行动力与真诚,让鲁迅意识到:底层人物的“愚昧”背后,藏着未被世俗标准衡量的质朴善意。这种反差打破了作者对阿长的偏见,促使他重新审视她的灵魂价值。

3. 愧疚与怀念的双重情感

成年后的鲁迅回望此事时,意识到自己对阿长曾经的轻视与不耐烦。阿长的离世让他无法弥补曾经的疏离,而《山海经》成为永恒的情感纽带。书的存在,既是对童年纯真渴望的纪念,也是对阿长的愧疚与追思的载体。这种复杂的情感交织,深化了事件的象征意义。

四、探究阅读,

感悟力量

阿长作为一个小人物,为什么要花这么篇幅去写?

她身上有哪些独特魅力吗?

对“无名者”的纪念碑

阿长连真实姓名都未被记载(“阿长”是顶替的称呼),鲁迅却以文字为她立传,让一个湮没于历史尘埃的底层女性获得永恒的生命力。

启蒙的悖论

阿长自身是封建文化的受害者(迷信、守旧),却意外成为鲁迅启蒙的钥匙(《山海经》)。这种“蒙昧者启蒙觉醒者”的悖论,揭示了文化变革的复杂性与偶然性。

人性的复调书写

鲁迅未将阿长简化为“可怜”或“可敬”的符号,而是保留了她可厌与可爱并存的真实。这种“不完美”恰恰让她成为文学史上独一无二的经典形象。

课后拓展

思考课后习题3/4题

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读