9《复活》课件(共41张PPT)

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

《 复活 》

【俄】列夫·托尔斯泰

统编版高中语文选择性必修上册

学习目标

把握聂赫留朵夫和玛丝洛娃的人物形象。

品味语言,鉴赏小说通过语言、神态及细腻的心理描写刻画人物形象的手法。

了解作者及原著,梳理课文情节。

探究小说题目“复活”的含义,理解作者在作品中寄寓的真挚情感和深刻思想。

如果生命有回响,那应该是列夫·托尔斯泰的《复活》,震撼人心,涤荡心灵。

近期,学校发起一场沉浸式体验活动,活动场景为19世纪中期的俄国,我们班级打算以《复活》(节选)为底本参与本活动的情境布置。为保证活动顺利进行,我班准备组建导演、编剧、演员、沙龙研讨四个小组,并结合阅读体会,为《复活》写一则推荐语。

任务情境

活动说明

导演组:介绍小说,梳理情节

编剧组:揣摩心理变化

演员组:分析聂赫留朵夫形象

演员组:分析玛丝洛娃形象

沙龙研讨组:举办文学沙龙,研讨小说主题

学习活动一

导演组

请导演组派代表,介绍你们所了解到的列夫·托尔斯泰和《复活》的写作背景、主要内容等。

介绍小说

梳理情节

介绍作者

生于贵族家庭,19世纪中期俄国批判现实主义作家、思想家、哲学家。主要作品有长篇小说《战争与和平》、《安娜·卡列尼娜》、《复活》。

列夫·托尔斯泰

(1828-1910)

介绍作者

1847年退学后,他回到故乡在自己领地进行农奴制度改革的尝试。

1851—1854年在高加索军队中服役并开始写作。

1854—1855年参加克里米亚战争。

1855年11月到彼得堡进入文学界,创作了诸多文学巨作。

1910年11月病逝,享年82岁。

相关评价

列夫·托尔斯泰以自己漫长一生的辛勤创作,登上了当时欧洲批判现实主义文学的高峰。他的作品反映了1861年到1905年俄国的社会矛盾和社会变动。

他被列宁誉为“俄国革命的镜子”,是具有“最清醒的现实主义”的“天才艺术家”;

马克·吐温称他观察着世态的变化,但讲述的却是人间的真理。

鲁迅称他是十九世纪俄国的巨人;

陀思妥耶夫斯基称他是空前绝后的艺术大师;

写作背景

在19世纪70年代末期至80年代初期,俄国资本主义急速扩张,导致农村遭受严重破坏,众多劳动者陷入极度贫困。持续的饥荒加剧了民众的苦难。在这一时期,托尔斯泰的世界观经历了根本性的变化,其艺术批判能力也达到了巅峰。

关心人民困苦,以广大农民的眼光观察俄国现实生活,代表农民阶级发表意见,这在长篇小说《复活》中表现得最鲜明、也最为突出。

小说主要内容

小说主要内容

《复活》取材于真人真事。主要内容写贵族聂赫留朵夫在出席法庭陪审时,发现被诬告杀人的玛丝洛娃正是他年轻时引诱、抛弃的姑娘,于是良心觉醒,开始悔罪。他极力为玛丝洛娃奔走伸冤,并请求同她结

婚,上诉失败后,又陪她流放西伯利亚。聂赫留朵夫的行为感动了玛丝洛娃,使她重新爱上了他。但为了不损害他的名誉和地位,玛丝洛娃没有和他结婚,而是接受了革命者西蒙松的求婚。

梳理情节

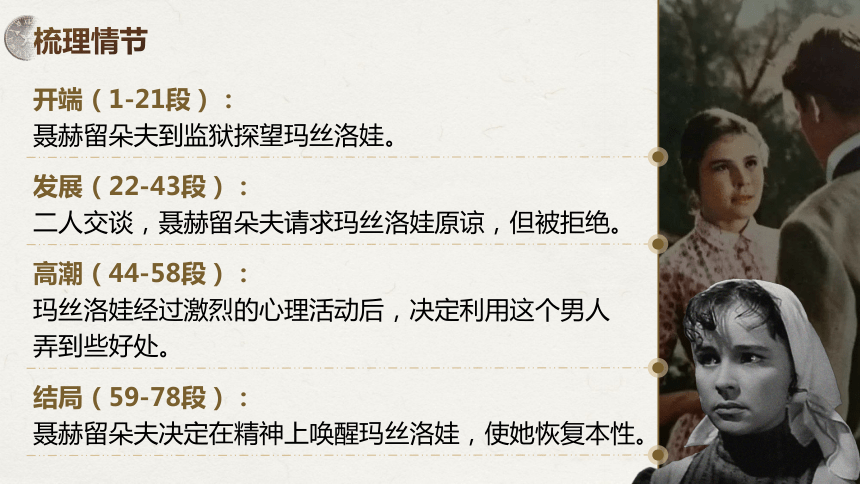

结局(59-78段):

聂赫留朵夫决定在精神上唤醒玛丝洛娃,使她恢复本性。

高潮(44-58段):

玛丝洛娃经过激烈的心理活动后,决定利用这个男人弄到些好处。

发展(22-43段):

二人交谈,聂赫留朵夫请求玛丝洛娃原谅,但被拒绝。

开端(1-21段):

聂赫留朵夫到监狱探望玛丝洛娃。

学习活动二

编剧组

揣摩

心理变化

讨论:聂赫留朵夫和玛丝洛娃两个人监狱会面时,各自经历了怎样的心理变化?请完成下面的学习任务单,揣摩人物心理。

学习任务单:揣摩人物心理

主要内容

聂赫留朵夫

玛丝洛娃

描写手法

开端

发展

高潮

结局

隔栏相见

长凳问旧

卢布插曲

结束会面

忐忑激动

羞愧悔恨

意外吃惊

同情自省

意外震惊

愤怒悲伤

讨好利用

心凉意冷

聂赫留朵夫:

心理描写

语言描写

玛丝洛娃:

神态、语言、

动作、心理描写

“托尔斯泰伯爵才华的特点就是不限于描写心理过程的结果;他所关心的是过程本身——那种难以捉摸的内心生活现象,彼此异常迅速而又无穷多样地变换着的,托尔斯泰伯爵却能巧妙地描写出来。”

——车尔尼雪夫斯基

学习活动三

演员组

讨论:聂赫留朵夫是怎样一个形象?“您”和“你”的称谓变化,表现出了聂赫留朵夫怎样的心理?

分析

聂赫留朵夫形象

隔栏初见——从“您”到“你”。

“聂赫留朵夫不知道该用‘您’是‘你’,但随即决定‘您’”。

他看到面前的玛丝洛娃已不是当年的“卡秋莎”,而“卡秋莎”也并未认出他,两人之间没有了以往的亲切、熟悉感。

他是带着严肃、庄重和爱怜的心情来见玛丝洛娃的,是来请求她饶恕的。

聂赫留朵夫用“并不比平时高”的声音,断断续续地说着“我想见见您……我……”

(当面承认自己的罪恶需要很大的勇气,他在犹豫,在退缩)

“我来是要请求你饶恕。”“请你饶恕我,我在你面前是有罪的……”

(对玛丝洛娃的称呼又换回了“你”,足见聂赫留朵夫当时内心的诚恳、急切和激动,以至于忘记了之前内心设定好的称谓,下意识地使用了对往日爱人习惯性使用的“你”)

长凳交谈——从“你”到“您”。

“我知道要您饶恕我很困难。”

“前天您受审的时候,我在做陪审员。”他说,“您没有认出我来吧?”

望着她那张变丑的脸,聂赫留朵夫感到一阵惶惑,不知该怎么办。他为自己犯下的罪孽深感不安,为曾经的卑劣行径深感羞耻,他不知道该如何行动,如何赎罪。怜悯、悔恨、内疚、羞耻,多种情感交织在一起。

讨要卢布——从“您”到“你”,到直呼“卡秋莎”。

“卡秋莎!我来是要请求你的饶恕,可是你没有回答我,你是不是饶恕我,或者,什么时候能饶恕我。他说,忽然对玛丝洛娃改称“你”了。

“卡秋莎,你为什么说这样的话?你要明白,我是了解你的,我记得当时你在巴诺伏的样子……”

聂赫留朵夫对玛丝洛娃的感情发生了变化,不再嫌恶她,也不只是怜悯、同情她的处境,他要在精神上唤醒她,“希望她能觉醒,能恢复她的本性”。

告别时分——“您”

“再见,我还有许多话要对您说,可是,您看,现在没时间了。”聂赫留朵夫说着伸出一只手,“我还要来的。”

“话好像都已说了……”

她伸出一只手,但是没有同他握。

“不,我要设法找个可以说话的地方再同您见面,我还有些非常重要的话要对您说。”聂赫留朵夫说。

“好的,那您就来吧。”她说,做出一种要讨男人喜欢的媚笑。

害怕过于亲昵的称呼会引起玛丝洛娃的激烈反抗;

诚恳地请求宽恕

图解聂赫留朵夫的内心世界

阅读文本,结合称谓变化,尝试画出聂赫留朵夫的心理变化图,分析这是一个怎样的聂赫留朵夫?

-3

-2

-1

0

1

2

3

隔栏初见

试图唤醒

长凳交谈

结束会面

情节

请求饶恕

讨要卢布

拒人千里

心理变化图

注:

正数代表正向情绪指数,负数代表负向情绪指数

-3

-2

-1

0

1

2

3

隔栏

初见

试图

唤醒

长凳

交谈

结束

会面

情节

请求

饶恕

讨要

卢布

拒人

千里

心理变化图

心理

图解聂赫留朵夫的内心世界

犹豫

退缩

忏悔

羞耻

负罪感

不安羞愧自责

纠结动摇

自我怀疑

自我斗争

怜悯诚恳坚定决心

害怕退缩

忏悔

心存希望

挣扎的心理过程

小 结

人称的转换——“您”与“你”的交替使用——实际上揭示了聂赫留朵夫内心深处的激烈冲突和动荡,这一变化凸显了他迈向“精神重生”过程中所面临的抉择之艰难。

在塑造聂赫留朵夫这一角色时,作者巧妙地将他置于一系列矛盾冲突的情境之中,通过内心独白、对话以及全知视角的直接分析等技巧,细致入微地描绘了一个内心充满矛盾、灵魂备受折磨、正艰难地迈出忏悔之途的年轻贵族形象。

心灵辩证法

在塑造聂赫留朵夫的形象时,作者巧妙地运用了神态、举止和言辞等细节来揭示其内心的波动,并熟练地运用了“心灵辩证法”。作者将人物置于充满冲突的环境中,通过内心独白、对话以及全知视角的深入剖析,逐步展现人物心灵的辩证演变。这样的手法使得人物的情感转变与性格逻辑相契合,显得既自然又真实。

聂赫留朵夫形象总结

聂赫留朵夫既是贵族地主阶层罪恶的化身,也是其罪恶的揭露者。大学时期,他是一位纯洁、热情、充满活力的青年,怀揣着美好的理想。然而,踏入军队和上层社会后,他沉溺于放纵的生活,诱使玛丝洛娃怀孕后却将她遗弃。多年以后,他认识到自己对她不幸命运的巨大影响,决心赎罪,甚至考虑与她结婚,以此证明自己的悔改之意。此后,他的思想发生了质的飞跃,从地主阶级的立场转变为支持宗法农民,他的灵魂也开始了新生之旅。

学习活动四

演员组

讨论:玛丝洛娃是怎样一个形象?文中多次描写玛丝洛娃的外貌和神态,尤其关注“笑容”及眼神,表现出人物怎样的心理?

分析

玛丝洛娃形象

小说对玛丝洛娃的“笑”用笔最多的,请找出来。

她从衣衫上看出他是个有钱人,就嫣然一笑。(2)

把她那张眼睛斜睨的笑盈盈的脸凑近铁栅栏。(3)

此时,玛丝洛娃还是以妓女的身份审视周围的人,看到眼前是个有钱人就露出习惯性的讨好的笑容。

点评:

她忽然瞟了她一眼,又嫌恶又妖媚又可怜地微微一笑。(43)

她又像刚才那样微微一笑。(53)

点评:

“嫌恶”应该是玛丝洛娃的真情流露,正是眼前这个男人,对她始乱终弃,给自己带来了深重的痛苦和灾难。

“妖媚又可怜地微微一笑”则是她故意而为之,装出的一副妖媚可怜相,其目的是“利用他弄到些好处”。

她鄙夷不屑地——他有这样的感觉——微笑着说。(65)

她说,做出一种要讨男人喜欢的媚笑。(76)

点评:

突出了玛丝洛娃的真实状态,她根本不在意对方的想法,只是要尽可能地获得一些好处。

面对聂赫留朵夫的赎罪,玛丝洛娃鄙夷不屑、不信任,觉得聂赫留朵夫所说的话是骗人的。

小说对玛丝洛娃的“眼神”也进行了大量描写,请找出来。

玛丝洛娃

眯细眼睛,眉头皱得更紧了。(10)

眼睛不看他,叫道。她那涨红的脸突然变得阴沉了。(16)

斜睨的目光盯住他不放。(20)

点评:

玛丝洛娃的表情表现了她认出对方后的心理,那段不愿意触及的痛苦记忆又出现在她的脑海中。

面对聂赫留朵夫的赎罪,玛丝洛娃蔑视、愤怒、无声抵抗。

皱着眉头看了他一眼,她那双乌黑发亮的斜睨眼睛在浮肿的眼皮下显得特别有神。(27)

她那双斜睨的眼睛又像在瞧他,又像不在瞧他。(32)

她气愤地简单回答,转过眼睛不去看他。(37)

点评:

面对聂赫留朵夫的赎罪,玛丝洛娃转移话题、冷漠置之,表现出她的内心是痛苦的,是愤恨的,努力想要忘记过去,不想再触及那段痛苦的回忆。

面对聂赫留朵夫的赎罪,玛丝洛娃鄙夷不屑、不信任。

【人物形象赏析——玛丝洛娃】

动作、细节描写。两次“看”生动地描绘了玛丝洛娃如同精明的赌徒般寻找着决定性的胜利机会,这一切只是为了那微不足道的十个卢布。而“伸出”、“抓住”、“塞入”这一系列动作的细节处理得如此熟练、敏捷,仿佛是一位经验丰富的老手所为,这样的场景在她身上恐怕已不止一次上演。一个以利益至上、心机深沉、贪得无厌的女性形象栩栩如生地呈现在读者面前。

她没有听他说话,却一会儿瞧瞧他那只手,一会儿瞧瞧副典狱长。等副典狱长一转身,她连忙把手伸过去,抓住钞票,把它塞在腰带里。

玛丝洛娃形象总结

玛丝洛娃的笑容和眼神透露出她所经历的被遗弃、羞辱和伤害,这些经历已使她失去了往日的纯真和善良。文中描绘了她堕落的阶段,此时她变得贪婪自私,擅长逢迎,心机深沉,自私自利,且性格刚烈,缺乏同情。

作为俄国底层人民的缩影,玛丝洛娃已失去生活的活力和灵魂。她对决心赎罪并试图帮助她觉醒的聂赫留朵夫持有怀疑和不信任的态度,对人生、生活和社会充满了厌恶之情。

学习活动五

举办文学沙龙

研讨小说主题

讨论:小说以《复活》为题,是指谁的复活?有人认为这里的“复活”是指聂赫留朵夫,有人认为是指玛丝洛娃,有人认为是指作者列夫托尔斯泰。对此,你有什么看法?请谈谈你的理解。

观点一:复活主要是写聂赫留朵夫的“精神复活”

聂赫留朵夫的复活历程——人生三阶段

第一阶段:单纯善良的大学生

第二阶段:放纵堕落的花花公子

第三阶段:苏醒忏悔的复活者

观点一:复活主要是写聂赫留朵夫的“精神复活”

课文节选部分充分展现了人物内心的矛盾挣扎,“赫留朵夫的“复活”代表着“精神的人”战胜了“兽性的人”、道德的人战胜了非道德的人。失落的人性逐渐复归,道德不断自我完善。

2. 典型意义:聂赫留朵夫是一个忏悔贵族的典型。他的身上体现了19世纪后半期俄国部分进步贵族知识分子的思想特征。聂赫留朵夫的复活体现了托尔斯泰世界观转变后的精神追求。

观点二:“复活”主要指玛丝洛娃人性和尊严的复活。

玛丝洛娃的复活历程——人生三阶段

第一阶段:天真美好的单纯少女

第二阶段:遭受凌辱,自暴自弃的风尘女子

第三阶段:宽恕复活,重获新生

玛丝洛娃“复活”的典型意义。玛丝洛娃身上反映了下层人民的纯洁、善良和自尊,也体现出不合理社会对他们的残酷迫害。爱和宽恕唤醒了她心中尚存的善良与仁爱,玛丝洛娃最终实现了肉体与精神的双重复活。她的“复活”代表着人性与尊严的回归。

小 结

《复活》展现了作者对生命本质和人性深度的思考,以及对人类道德和价值的不懈追求。托尔斯泰的作品中融入了浓厚的自传色彩,映射出他个人的生活历程和精神上的不懈追寻。“复活”中的聂赫留朵夫形象,象征着托尔斯泰在思想探索上达到了一个全新的境界。

“精神的我”和“兽性的我”是一个具有探讨价值的永恒话题,聂赫留朵夫的“精神复活”在今天有怎样的意义?请联系现实或是你读过的文学作品,就“人性与道德”谈谈你的看法,写一篇不少于800字的文章。

作业布置:

《 复活 》

【俄】列夫·托尔斯泰

统编版高中语文选择性必修上册

学习目标

把握聂赫留朵夫和玛丝洛娃的人物形象。

品味语言,鉴赏小说通过语言、神态及细腻的心理描写刻画人物形象的手法。

了解作者及原著,梳理课文情节。

探究小说题目“复活”的含义,理解作者在作品中寄寓的真挚情感和深刻思想。

如果生命有回响,那应该是列夫·托尔斯泰的《复活》,震撼人心,涤荡心灵。

近期,学校发起一场沉浸式体验活动,活动场景为19世纪中期的俄国,我们班级打算以《复活》(节选)为底本参与本活动的情境布置。为保证活动顺利进行,我班准备组建导演、编剧、演员、沙龙研讨四个小组,并结合阅读体会,为《复活》写一则推荐语。

任务情境

活动说明

导演组:介绍小说,梳理情节

编剧组:揣摩心理变化

演员组:分析聂赫留朵夫形象

演员组:分析玛丝洛娃形象

沙龙研讨组:举办文学沙龙,研讨小说主题

学习活动一

导演组

请导演组派代表,介绍你们所了解到的列夫·托尔斯泰和《复活》的写作背景、主要内容等。

介绍小说

梳理情节

介绍作者

生于贵族家庭,19世纪中期俄国批判现实主义作家、思想家、哲学家。主要作品有长篇小说《战争与和平》、《安娜·卡列尼娜》、《复活》。

列夫·托尔斯泰

(1828-1910)

介绍作者

1847年退学后,他回到故乡在自己领地进行农奴制度改革的尝试。

1851—1854年在高加索军队中服役并开始写作。

1854—1855年参加克里米亚战争。

1855年11月到彼得堡进入文学界,创作了诸多文学巨作。

1910年11月病逝,享年82岁。

相关评价

列夫·托尔斯泰以自己漫长一生的辛勤创作,登上了当时欧洲批判现实主义文学的高峰。他的作品反映了1861年到1905年俄国的社会矛盾和社会变动。

他被列宁誉为“俄国革命的镜子”,是具有“最清醒的现实主义”的“天才艺术家”;

马克·吐温称他观察着世态的变化,但讲述的却是人间的真理。

鲁迅称他是十九世纪俄国的巨人;

陀思妥耶夫斯基称他是空前绝后的艺术大师;

写作背景

在19世纪70年代末期至80年代初期,俄国资本主义急速扩张,导致农村遭受严重破坏,众多劳动者陷入极度贫困。持续的饥荒加剧了民众的苦难。在这一时期,托尔斯泰的世界观经历了根本性的变化,其艺术批判能力也达到了巅峰。

关心人民困苦,以广大农民的眼光观察俄国现实生活,代表农民阶级发表意见,这在长篇小说《复活》中表现得最鲜明、也最为突出。

小说主要内容

小说主要内容

《复活》取材于真人真事。主要内容写贵族聂赫留朵夫在出席法庭陪审时,发现被诬告杀人的玛丝洛娃正是他年轻时引诱、抛弃的姑娘,于是良心觉醒,开始悔罪。他极力为玛丝洛娃奔走伸冤,并请求同她结

婚,上诉失败后,又陪她流放西伯利亚。聂赫留朵夫的行为感动了玛丝洛娃,使她重新爱上了他。但为了不损害他的名誉和地位,玛丝洛娃没有和他结婚,而是接受了革命者西蒙松的求婚。

梳理情节

结局(59-78段):

聂赫留朵夫决定在精神上唤醒玛丝洛娃,使她恢复本性。

高潮(44-58段):

玛丝洛娃经过激烈的心理活动后,决定利用这个男人弄到些好处。

发展(22-43段):

二人交谈,聂赫留朵夫请求玛丝洛娃原谅,但被拒绝。

开端(1-21段):

聂赫留朵夫到监狱探望玛丝洛娃。

学习活动二

编剧组

揣摩

心理变化

讨论:聂赫留朵夫和玛丝洛娃两个人监狱会面时,各自经历了怎样的心理变化?请完成下面的学习任务单,揣摩人物心理。

学习任务单:揣摩人物心理

主要内容

聂赫留朵夫

玛丝洛娃

描写手法

开端

发展

高潮

结局

隔栏相见

长凳问旧

卢布插曲

结束会面

忐忑激动

羞愧悔恨

意外吃惊

同情自省

意外震惊

愤怒悲伤

讨好利用

心凉意冷

聂赫留朵夫:

心理描写

语言描写

玛丝洛娃:

神态、语言、

动作、心理描写

“托尔斯泰伯爵才华的特点就是不限于描写心理过程的结果;他所关心的是过程本身——那种难以捉摸的内心生活现象,彼此异常迅速而又无穷多样地变换着的,托尔斯泰伯爵却能巧妙地描写出来。”

——车尔尼雪夫斯基

学习活动三

演员组

讨论:聂赫留朵夫是怎样一个形象?“您”和“你”的称谓变化,表现出了聂赫留朵夫怎样的心理?

分析

聂赫留朵夫形象

隔栏初见——从“您”到“你”。

“聂赫留朵夫不知道该用‘您’是‘你’,但随即决定‘您’”。

他看到面前的玛丝洛娃已不是当年的“卡秋莎”,而“卡秋莎”也并未认出他,两人之间没有了以往的亲切、熟悉感。

他是带着严肃、庄重和爱怜的心情来见玛丝洛娃的,是来请求她饶恕的。

聂赫留朵夫用“并不比平时高”的声音,断断续续地说着“我想见见您……我……”

(当面承认自己的罪恶需要很大的勇气,他在犹豫,在退缩)

“我来是要请求你饶恕。”“请你饶恕我,我在你面前是有罪的……”

(对玛丝洛娃的称呼又换回了“你”,足见聂赫留朵夫当时内心的诚恳、急切和激动,以至于忘记了之前内心设定好的称谓,下意识地使用了对往日爱人习惯性使用的“你”)

长凳交谈——从“你”到“您”。

“我知道要您饶恕我很困难。”

“前天您受审的时候,我在做陪审员。”他说,“您没有认出我来吧?”

望着她那张变丑的脸,聂赫留朵夫感到一阵惶惑,不知该怎么办。他为自己犯下的罪孽深感不安,为曾经的卑劣行径深感羞耻,他不知道该如何行动,如何赎罪。怜悯、悔恨、内疚、羞耻,多种情感交织在一起。

讨要卢布——从“您”到“你”,到直呼“卡秋莎”。

“卡秋莎!我来是要请求你的饶恕,可是你没有回答我,你是不是饶恕我,或者,什么时候能饶恕我。他说,忽然对玛丝洛娃改称“你”了。

“卡秋莎,你为什么说这样的话?你要明白,我是了解你的,我记得当时你在巴诺伏的样子……”

聂赫留朵夫对玛丝洛娃的感情发生了变化,不再嫌恶她,也不只是怜悯、同情她的处境,他要在精神上唤醒她,“希望她能觉醒,能恢复她的本性”。

告别时分——“您”

“再见,我还有许多话要对您说,可是,您看,现在没时间了。”聂赫留朵夫说着伸出一只手,“我还要来的。”

“话好像都已说了……”

她伸出一只手,但是没有同他握。

“不,我要设法找个可以说话的地方再同您见面,我还有些非常重要的话要对您说。”聂赫留朵夫说。

“好的,那您就来吧。”她说,做出一种要讨男人喜欢的媚笑。

害怕过于亲昵的称呼会引起玛丝洛娃的激烈反抗;

诚恳地请求宽恕

图解聂赫留朵夫的内心世界

阅读文本,结合称谓变化,尝试画出聂赫留朵夫的心理变化图,分析这是一个怎样的聂赫留朵夫?

-3

-2

-1

0

1

2

3

隔栏初见

试图唤醒

长凳交谈

结束会面

情节

请求饶恕

讨要卢布

拒人千里

心理变化图

注:

正数代表正向情绪指数,负数代表负向情绪指数

-3

-2

-1

0

1

2

3

隔栏

初见

试图

唤醒

长凳

交谈

结束

会面

情节

请求

饶恕

讨要

卢布

拒人

千里

心理变化图

心理

图解聂赫留朵夫的内心世界

犹豫

退缩

忏悔

羞耻

负罪感

不安羞愧自责

纠结动摇

自我怀疑

自我斗争

怜悯诚恳坚定决心

害怕退缩

忏悔

心存希望

挣扎的心理过程

小 结

人称的转换——“您”与“你”的交替使用——实际上揭示了聂赫留朵夫内心深处的激烈冲突和动荡,这一变化凸显了他迈向“精神重生”过程中所面临的抉择之艰难。

在塑造聂赫留朵夫这一角色时,作者巧妙地将他置于一系列矛盾冲突的情境之中,通过内心独白、对话以及全知视角的直接分析等技巧,细致入微地描绘了一个内心充满矛盾、灵魂备受折磨、正艰难地迈出忏悔之途的年轻贵族形象。

心灵辩证法

在塑造聂赫留朵夫的形象时,作者巧妙地运用了神态、举止和言辞等细节来揭示其内心的波动,并熟练地运用了“心灵辩证法”。作者将人物置于充满冲突的环境中,通过内心独白、对话以及全知视角的深入剖析,逐步展现人物心灵的辩证演变。这样的手法使得人物的情感转变与性格逻辑相契合,显得既自然又真实。

聂赫留朵夫形象总结

聂赫留朵夫既是贵族地主阶层罪恶的化身,也是其罪恶的揭露者。大学时期,他是一位纯洁、热情、充满活力的青年,怀揣着美好的理想。然而,踏入军队和上层社会后,他沉溺于放纵的生活,诱使玛丝洛娃怀孕后却将她遗弃。多年以后,他认识到自己对她不幸命运的巨大影响,决心赎罪,甚至考虑与她结婚,以此证明自己的悔改之意。此后,他的思想发生了质的飞跃,从地主阶级的立场转变为支持宗法农民,他的灵魂也开始了新生之旅。

学习活动四

演员组

讨论:玛丝洛娃是怎样一个形象?文中多次描写玛丝洛娃的外貌和神态,尤其关注“笑容”及眼神,表现出人物怎样的心理?

分析

玛丝洛娃形象

小说对玛丝洛娃的“笑”用笔最多的,请找出来。

她从衣衫上看出他是个有钱人,就嫣然一笑。(2)

把她那张眼睛斜睨的笑盈盈的脸凑近铁栅栏。(3)

此时,玛丝洛娃还是以妓女的身份审视周围的人,看到眼前是个有钱人就露出习惯性的讨好的笑容。

点评:

她忽然瞟了她一眼,又嫌恶又妖媚又可怜地微微一笑。(43)

她又像刚才那样微微一笑。(53)

点评:

“嫌恶”应该是玛丝洛娃的真情流露,正是眼前这个男人,对她始乱终弃,给自己带来了深重的痛苦和灾难。

“妖媚又可怜地微微一笑”则是她故意而为之,装出的一副妖媚可怜相,其目的是“利用他弄到些好处”。

她鄙夷不屑地——他有这样的感觉——微笑着说。(65)

她说,做出一种要讨男人喜欢的媚笑。(76)

点评:

突出了玛丝洛娃的真实状态,她根本不在意对方的想法,只是要尽可能地获得一些好处。

面对聂赫留朵夫的赎罪,玛丝洛娃鄙夷不屑、不信任,觉得聂赫留朵夫所说的话是骗人的。

小说对玛丝洛娃的“眼神”也进行了大量描写,请找出来。

玛丝洛娃

眯细眼睛,眉头皱得更紧了。(10)

眼睛不看他,叫道。她那涨红的脸突然变得阴沉了。(16)

斜睨的目光盯住他不放。(20)

点评:

玛丝洛娃的表情表现了她认出对方后的心理,那段不愿意触及的痛苦记忆又出现在她的脑海中。

面对聂赫留朵夫的赎罪,玛丝洛娃蔑视、愤怒、无声抵抗。

皱着眉头看了他一眼,她那双乌黑发亮的斜睨眼睛在浮肿的眼皮下显得特别有神。(27)

她那双斜睨的眼睛又像在瞧他,又像不在瞧他。(32)

她气愤地简单回答,转过眼睛不去看他。(37)

点评:

面对聂赫留朵夫的赎罪,玛丝洛娃转移话题、冷漠置之,表现出她的内心是痛苦的,是愤恨的,努力想要忘记过去,不想再触及那段痛苦的回忆。

面对聂赫留朵夫的赎罪,玛丝洛娃鄙夷不屑、不信任。

【人物形象赏析——玛丝洛娃】

动作、细节描写。两次“看”生动地描绘了玛丝洛娃如同精明的赌徒般寻找着决定性的胜利机会,这一切只是为了那微不足道的十个卢布。而“伸出”、“抓住”、“塞入”这一系列动作的细节处理得如此熟练、敏捷,仿佛是一位经验丰富的老手所为,这样的场景在她身上恐怕已不止一次上演。一个以利益至上、心机深沉、贪得无厌的女性形象栩栩如生地呈现在读者面前。

她没有听他说话,却一会儿瞧瞧他那只手,一会儿瞧瞧副典狱长。等副典狱长一转身,她连忙把手伸过去,抓住钞票,把它塞在腰带里。

玛丝洛娃形象总结

玛丝洛娃的笑容和眼神透露出她所经历的被遗弃、羞辱和伤害,这些经历已使她失去了往日的纯真和善良。文中描绘了她堕落的阶段,此时她变得贪婪自私,擅长逢迎,心机深沉,自私自利,且性格刚烈,缺乏同情。

作为俄国底层人民的缩影,玛丝洛娃已失去生活的活力和灵魂。她对决心赎罪并试图帮助她觉醒的聂赫留朵夫持有怀疑和不信任的态度,对人生、生活和社会充满了厌恶之情。

学习活动五

举办文学沙龙

研讨小说主题

讨论:小说以《复活》为题,是指谁的复活?有人认为这里的“复活”是指聂赫留朵夫,有人认为是指玛丝洛娃,有人认为是指作者列夫托尔斯泰。对此,你有什么看法?请谈谈你的理解。

观点一:复活主要是写聂赫留朵夫的“精神复活”

聂赫留朵夫的复活历程——人生三阶段

第一阶段:单纯善良的大学生

第二阶段:放纵堕落的花花公子

第三阶段:苏醒忏悔的复活者

观点一:复活主要是写聂赫留朵夫的“精神复活”

课文节选部分充分展现了人物内心的矛盾挣扎,“赫留朵夫的“复活”代表着“精神的人”战胜了“兽性的人”、道德的人战胜了非道德的人。失落的人性逐渐复归,道德不断自我完善。

2. 典型意义:聂赫留朵夫是一个忏悔贵族的典型。他的身上体现了19世纪后半期俄国部分进步贵族知识分子的思想特征。聂赫留朵夫的复活体现了托尔斯泰世界观转变后的精神追求。

观点二:“复活”主要指玛丝洛娃人性和尊严的复活。

玛丝洛娃的复活历程——人生三阶段

第一阶段:天真美好的单纯少女

第二阶段:遭受凌辱,自暴自弃的风尘女子

第三阶段:宽恕复活,重获新生

玛丝洛娃“复活”的典型意义。玛丝洛娃身上反映了下层人民的纯洁、善良和自尊,也体现出不合理社会对他们的残酷迫害。爱和宽恕唤醒了她心中尚存的善良与仁爱,玛丝洛娃最终实现了肉体与精神的双重复活。她的“复活”代表着人性与尊严的回归。

小 结

《复活》展现了作者对生命本质和人性深度的思考,以及对人类道德和价值的不懈追求。托尔斯泰的作品中融入了浓厚的自传色彩,映射出他个人的生活历程和精神上的不懈追寻。“复活”中的聂赫留朵夫形象,象征着托尔斯泰在思想探索上达到了一个全新的境界。

“精神的我”和“兽性的我”是一个具有探讨价值的永恒话题,聂赫留朵夫的“精神复活”在今天有怎样的意义?请联系现实或是你读过的文学作品,就“人性与道德”谈谈你的看法,写一篇不少于800字的文章。

作业布置: