6.1《老子》四章 课件(共43张PPT)

文档属性

| 名称 | 6.1《老子》四章 课件(共43张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 57.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-22 20:35:07 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

高中语文 选择性必修上册 第二单元

老子

四章

《 》

学

习

目

标

壹

知人论世,了解老子,积累文言实词、虚词。

贰

疏通文意,把握文章内容。

叁

学习老子的论说风格,领悟老子思想的精妙之处。

肆

分析本文的“对待”关系,把握其启示意义。

道家学派创始人

春秋思想家

紫气东来

无为而治

小国寡民

《道德经》

孔子问礼

祸兮福之所倚,福兮祸之所伏

导入:猜猜他是谁?

任务情境

央视著名主持人白岩松先生曾说:”《道德经》是我的生命之书。”

学者柳诒征在《中国文化史》上说:“老子之书,专说对待之理。”此处的“对待”是指相对的两种事物或事物的两个方面。文中说

了哪些对待之理 通过今天的学习,我们或许可以找到答案。

作者简介

老子,姓李名耳,字聃,春秋末期人。

我国古代的学者,包括哲学家、文学家、历史学家,以及道家学派的创始人,也是该学派的主要代表,与庄子一同被誉为“老庄”。他后来被道教尊奉为始祖,尊称为“太上老君”。在唐朝时期,他被追认为李姓的始祖。此外,他还被认定为世界文化名人,位列世界百位历史名人之中。

史载,老子曾担任周朝守藏室之史,以博学闻名,孔子周游列国时曾到洛阳向老子问礼。晚年见周王室日趋没落,便骑青牛而去,回故乡楚国过着隐居生活。

老子思想

老子思想对中国哲学发展具有深刻影响,其思想核心是朴素的辩证法。

主张无为而治。

在政治上

讲究物极必反之理。

在权术上

在修身上

讲究虚心实腹、不与人争的修持,

是道家性命双修的始祖。

作品简介

《老子》又称《道德经》《道德真经》《五千言》,是道家哲学思想的重要来源。

《道德经》以哲学意义之“道德”为纲宗,论述修身、治国、用兵、养生之道,而多以政治为旨归,乃所谓“内圣外王”之学,文意深奥,包涵广博,被誉为万经之王。

《道德经》简评

尼采

老子的思想集大成 — —《道德经》,像一个永不枯竭的井泉,满载宝藏,放下汲桶,唾手可得。

鲁迅

不读《道德经》一书,就不知中国文化,不知人生真谛。

魏源

《老子》之书,上可以明道,中可以治身,推之可以治人。

朗诵经典

读文正音

(gǔ)

(shān zhí)

(yǒu)

(jīn)

(zhuì)

(qiǎng)

(pàn)

毂

埏 埴

户 牖

矜

赘

强 行 者

泮

累 土

几 成 而 败 之

(léi)

(jī)

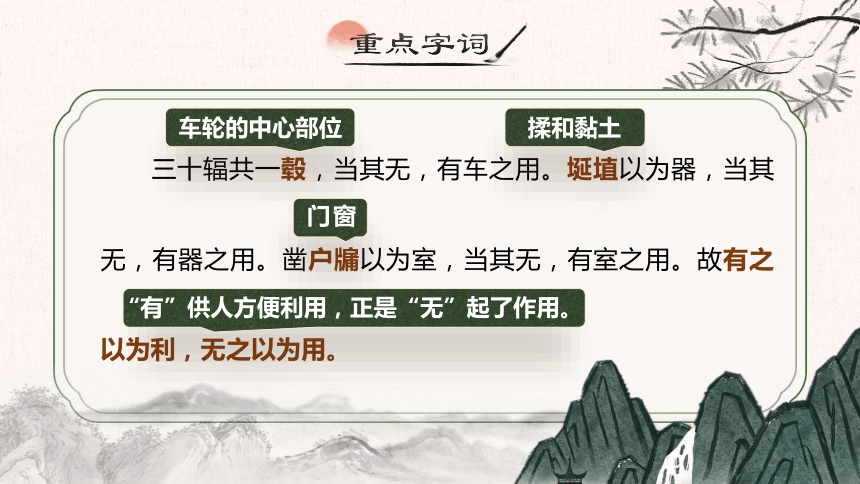

重点字词

三十辐共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

车轮的中心部位

揉和黏土

门窗

“有”供人方便利用,正是“无”起了作用。

课文翻译

三十辐共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

译文

三十根辐条集中于车毂中心,车的功能源于毂心那片“无”。泥巴塑造成陶,陶器的功能亦源于其内部的“无”。凿孔设窗构建房屋,房屋的功能亦得益于其墙壁的空隙。因此,“有”——如车、器、室——之所以便于使用,正是由于“无”在其中发挥了作用。

直观理解:“有”与“无”的关系

研读思考

“有”和“无”是对立统一的,它们相互依存,相互作用。“无”让“有”发挥作用。正如有了车毂中空的地方,才有了车子的作用;有了器具中空的地方,才具备器皿的作用;有了门窗四壁的空的部分,才有了房屋的作用。

1、怎样理解第十一章的“有”“无”?

2.本章是如何论证“有”与“无”的辩证关系的?

举例论证,老子用车轮、器皿、房屋来进行论证。

经典之用

把老子关于有和无的辩证观点迁移到日常生活中,请你说说围绕学习、读书、交友等具体事件,该怎样正确对待“有”和“无” 呢?

经典之用

若一个人不为自己及他人预留空间,可能会面临何种后果?以学习和休息为例,我们能否将全天24小时都用于学习?若持续如此,个人将迅速陷入崩溃。因此,我们白天专注于学习,夜间则进行休息。睡眠和休息实际上是能量的储备,为的是次日能更高效地学习。阅读亦是如此。若不加思考地盲目阅读,将大脑填满,不给自己留出思考与吸收的空间,那么阅读的效果又怎能理想?

示例一

经典之用

有些人渴望拥有过多,过分执着于“有”,追求占有、拥有和享受,却忽略了“无”的重要性。欲望填满了心灵,导致生活充满焦虑和痛苦。人生不应只追求“有”,同样需要“无”的存在。若能转变心态,让心灵回归空灵,摒弃杂念和私欲,并在行事时有意为心灵保留空间和余地,那么“无”便会显现。届时,你会发现,生活中并无过剩的物质,人生因而变得更加轻松和美好。

示例二

重点字词

企者不立,跨者不行;自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘行,物或恶之,故有道者不处。

踮起脚尖的人

行走不稳

自我显露的不能显明

自我夸耀

自我夸耀

同“形”

为,做

课文翻译

企者不立,跨者不行;自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘行,物或恶之,故有道者不处。

译文

踮起脚的人不能久立,跨大步的人行走不稳,自我显露的人不能显明,自以为是的人不能彰显,自我夸耀的人不能建功,自我夸耀的人不能长久。( 这些行为)用道的观点来看,就叫作剩饭、赘瘤,人们常常厌恶它们,所以有道的人不这样做。

探究内涵

老子列举企立、跨行、自见、自是、自伐、自矜等行为,它们错误的原因是什么?老子举例意在说明什么看法?

企者

用脚尖直立身体,违背人体自然规律。

跨者

迈大步行走,不是行走的最自然状态。

自见、自是、自伐、自矜者

是轻浮、急躁的表现,不够谦虚。

内涵启示

做人不要“企立”、“跨行”。不要主观妄为,而要遵循遵循自然规律,顺“道”而行。

贰

做人不要“自见”、“自是”、自伐”、“自矜”,而要谦虚、谦让。“曲则全”的处世哲学:求全之道,莫过于不争,不争之道,在于不自见、不自足、不自伐、不自矜。

壹

你想到哪些例子?

街亭一役中,马谡主动请缨负责防守街亭,并立下军令状,承诺若街亭失守,甘愿受斩首之刑。抵达街亭后,马谡未遵从诸葛亮的战略安排,亦未采纳王平的建议,坚持在山顶扎营。此举导致张郃成功切断了蜀军的水源,造成蜀军混乱。张郃趁机发起攻击,马谡弃守军队,逃之夭夭,街亭最终陷落。

马谡

你想到哪些例子?

赵括自幼熟读兵书,与人谈论兵法,别人往往说不过他,因此自以为文功武略天下第一,作战时死搬兵书,不肯接纳其他人意见。正是这种骄傲自大,纸上谈兵的做法,令四十万赵军被全歼,自己也饮恨沙场。像赵括这种自以为是,一意孤行的人,下场往往都很惨。

保持谦逊,不高看自己,不低估别人,才是自我发展之道。

赵括

重点字词

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强行者有志。不失其所者久,死而不亡者寿。

智慧

聪明

勤勉而行的人有意志。

不丧失立身之基的人能够长久 。

死而不朽的人就是长寿。有道之人身死而道长存。

课文翻译

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强行者有志。不失其所者久,死而不亡者寿。

译文

认识别人的人有智慧,了解自己的人才算聪明。战胜别人的人有力量,战胜自己的人才算坚强。知道满足的人才能富有,勤勉而行的人有意志。不丧失立身之基的人能够长久,死而不朽的人就是长寿。

探究内涵

如何理解“知人者与自知者”“胜人者与自胜者”?为什么说自知者、自胜者境界更高?

“知人者”

知人不知己,知外不知内,是一般之智。

“自知者”

知人更知己,了解内心,是心灵之明,明于道。反省自身,把握自己,体察生命本质。内外皆明的自知者,比知人者境界更高。

探究内涵

如何理解“知人者与自知者”“胜人者与自胜者”?为什么说自知者、自胜者境界更高?

“胜人者”

凭借外在力量战胜别人,只是有力量。

“自胜者”

凭借内在意志战胜自我,克制欲望,摒除杂念;能把控自己的人,才能达到无所不容、物我两忘的境界,才称得上强者。

重点字词

其安易持,其未兆易谋;其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。

显露迹象

解决

同“判”,分离

比喻极其细微的事物

同“蔂”,土筐

课文翻译

其安易持,其未兆易谋;其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。

译文

事物安然未生变的时候容易持守,问题还没有显露迹象的时候容易解决,事物脆弱的时候容易分离,事物细微的时候容易散失。要在事情未发生时就做,要在祸乱没有产生以前就处理妥当。合抱的大木,是从细小的萌芽生长起来的;九层的高台,是从一筐筐泥土建筑起来的;千里的远行,是从脚下举步走出来的。

重点字词

为者败之,执者失之。是以圣人无为故无败,无执故无失。民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。是以圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

动手去做的

有所把持的

顺应自然,不求有所作为。

接近成功

常人所不想要的

弥补、补救

不加以干预

课文翻译

为者败之,执者失之。是以圣人无为故无败,无执故无失。民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。是以圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

译文

行事鲁莽往往导致灾祸,而过分把握则会失去控制。因此,圣人追求无为而非刻意作为,从而避免失败;他们不固执己见,因此不会失去。常人在事情即将成功时往往遭遇挫折。若能像对待开始时一样审慎对待事情的结果,便不会失败。圣人追求的是常人不愿追求的,不珍视稀有的物品,学习常人忽视的知识,纠正众人的错误,并辅助万物的自然发展而不进行干预。

第六十四章从哪几个层次说理?分别内容是什么?

第一层

“其安易持,其未兆易谋,其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。”

防微杜渐,防患未然,在事情还没有发生之前就应当做好。

第二层

“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。”

事情的成功,是从小到大逐渐积累起来的。

第三层

“为者败之,执者失之。……以辅万物之自然而不敢为。”

顺应自然,慎始慎终,提出“无为而治”思想的具体做法。

思辨对比

《老子》第六十四章中提到“合抱之木,生于毫未;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”。

荀子《劝学》中有“积土成山”“积水成渊”“故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”。

这两者有什么不同?

思辨对比

荀子说“锲而不舍,金石可镂”,人要像蚯蚓那样“用心一也”,虽然“无爪牙之利,筋骨之强”,也要“上食埃土,下饮黄泉”,提出了积极进取的主张。

两者结论不同

老子则主张“无为”“无执”,实际上是让人们依照自然规律办事,树立必胜的信心和坚强的毅力,耐心地一点一滴去完成,稍有松懈,常会造成前功尽弃、功亏一篑的结局。要实现远大、宏伟的目标,必须重视细微和小节处。

经典之用

请你用三个成语说明“为之于未有,治之于未乱”的观点,并联系现实或历史谈谈你的理解或看法。

成语:

防微杜渐

防患未然

居安思危

有备无患

未雨绸缪

人无远虑必有近忧

千里之堤,溃于蚁穴

经典之用

2020年,新冠病毒肺炎疫情在我国迅速蔓延。由于公众对新病毒知之甚少,防范意识薄弱,预防措施未能及时到位,疫情初期便呈现出迅猛扩散的趋势,严重威胁了人民的生命健康。然而,随着我们对病毒认识的不断加深,全国人民团结一心,共渡难关,凭借坚定的勇气和决心,采取了科学防治和精准的策略,实施了全面、严格、彻底的防控措施,有效切断了病毒的传播链,实现了“防患于未然,治乱于未萌”。尽管取得了显著成效,但我们仍需保持警惕,绝不懈怠对疫情的监控,做好充分准备,时刻守护人民的生命安全。

示例

——南怀瑾:《老子他说》

对这三家(儒佛道),我经常比喻:儒家像粮食店,绝不能打。否则,打倒了儒家,我们就没有饭吃,没有精神粮食;佛家是杂货店,像大都市的百货公司,各式各样的日用品俱备,随时可以去逛逛,有钱就选购一些回来,没有钱则观光一番,无人

阻拦。但里面所有,都是人生必需的东西,也是不可缺少的;

道家则是药店,如果不生病,一生也可以不必去理会它,要是一生病,就非自动找上门去不可。

儒道互补体现在何处?

儒家偏重社会伦理,思考人与人的关系,强调道德完善和人格提升,注重积极进取的历史使命感和社会责任心;侧重人道。

道家偏重哲学问题,思考人与自然的关系,强调摆脱出世入世的束缚,注重宁静和谐与超越世俗的观念;侧重天道。

思维提升

儒道智慧,不可或缺

以天下为己任,锐意进取,建功立业【儒】

超然通达,淡泊名利,洁身自好【道】

成就

境界

人生启迪

用儒家思想进取,用道家智慧炼心。

做勇于担当的堂堂“君子”

做内心超然的悠悠“圣人”

课堂总结

《道德经》五千余言,言简而意味深长,质朴而充满哲理,玄妙而顺理成章。每一句名言,都是华夏文明的一盏灯火,千百年来照耀着着每一个华夏子孙。

作为新时代的中国青年,遨游在历史的长河中,诵读中华传统文化经典,感受《老子》中所蕴含的中国力量!

理解性默写

(1)《老子》第十一章中指出“有”给人便利,“无”也发挥了作用的两句是:___________________,___________________。

(2)《老子》第二十四章中指出自夸和自高自大的害处的两句是:___________________,___________________。

(3)《老子》第三十三章中指出能了解、认识别人叫作智慧,能认识、了解自己才算聪明的两句是:_____________,_____________。

有之以为利 无之以为用

自伐者无功 自矜者不长

知人者智

自知者明

理解性默写

(4)《老子》第三十三章中指出能战胜别人和能克制自己的弱点的重要性的两句是:_________________,_________________。

(5)《老子》第六十四章中以树为喻,指出强大的事物都是从微小开始萌发的两句是:_________________,_________________。

(6)《老子》第六十四章中指出做事情坚持如一,就不会失败的情况的两句是:___________________,___________________。

胜人者有力 自胜者强

合抱之木 生于毫末

慎终如始 则无败事

高中语文 选择性必修上册 第二单元

老子

四章

《 》

学

习

目

标

壹

知人论世,了解老子,积累文言实词、虚词。

贰

疏通文意,把握文章内容。

叁

学习老子的论说风格,领悟老子思想的精妙之处。

肆

分析本文的“对待”关系,把握其启示意义。

道家学派创始人

春秋思想家

紫气东来

无为而治

小国寡民

《道德经》

孔子问礼

祸兮福之所倚,福兮祸之所伏

导入:猜猜他是谁?

任务情境

央视著名主持人白岩松先生曾说:”《道德经》是我的生命之书。”

学者柳诒征在《中国文化史》上说:“老子之书,专说对待之理。”此处的“对待”是指相对的两种事物或事物的两个方面。文中说

了哪些对待之理 通过今天的学习,我们或许可以找到答案。

作者简介

老子,姓李名耳,字聃,春秋末期人。

我国古代的学者,包括哲学家、文学家、历史学家,以及道家学派的创始人,也是该学派的主要代表,与庄子一同被誉为“老庄”。他后来被道教尊奉为始祖,尊称为“太上老君”。在唐朝时期,他被追认为李姓的始祖。此外,他还被认定为世界文化名人,位列世界百位历史名人之中。

史载,老子曾担任周朝守藏室之史,以博学闻名,孔子周游列国时曾到洛阳向老子问礼。晚年见周王室日趋没落,便骑青牛而去,回故乡楚国过着隐居生活。

老子思想

老子思想对中国哲学发展具有深刻影响,其思想核心是朴素的辩证法。

主张无为而治。

在政治上

讲究物极必反之理。

在权术上

在修身上

讲究虚心实腹、不与人争的修持,

是道家性命双修的始祖。

作品简介

《老子》又称《道德经》《道德真经》《五千言》,是道家哲学思想的重要来源。

《道德经》以哲学意义之“道德”为纲宗,论述修身、治国、用兵、养生之道,而多以政治为旨归,乃所谓“内圣外王”之学,文意深奥,包涵广博,被誉为万经之王。

《道德经》简评

尼采

老子的思想集大成 — —《道德经》,像一个永不枯竭的井泉,满载宝藏,放下汲桶,唾手可得。

鲁迅

不读《道德经》一书,就不知中国文化,不知人生真谛。

魏源

《老子》之书,上可以明道,中可以治身,推之可以治人。

朗诵经典

读文正音

(gǔ)

(shān zhí)

(yǒu)

(jīn)

(zhuì)

(qiǎng)

(pàn)

毂

埏 埴

户 牖

矜

赘

强 行 者

泮

累 土

几 成 而 败 之

(léi)

(jī)

重点字词

三十辐共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

车轮的中心部位

揉和黏土

门窗

“有”供人方便利用,正是“无”起了作用。

课文翻译

三十辐共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

译文

三十根辐条集中于车毂中心,车的功能源于毂心那片“无”。泥巴塑造成陶,陶器的功能亦源于其内部的“无”。凿孔设窗构建房屋,房屋的功能亦得益于其墙壁的空隙。因此,“有”——如车、器、室——之所以便于使用,正是由于“无”在其中发挥了作用。

直观理解:“有”与“无”的关系

研读思考

“有”和“无”是对立统一的,它们相互依存,相互作用。“无”让“有”发挥作用。正如有了车毂中空的地方,才有了车子的作用;有了器具中空的地方,才具备器皿的作用;有了门窗四壁的空的部分,才有了房屋的作用。

1、怎样理解第十一章的“有”“无”?

2.本章是如何论证“有”与“无”的辩证关系的?

举例论证,老子用车轮、器皿、房屋来进行论证。

经典之用

把老子关于有和无的辩证观点迁移到日常生活中,请你说说围绕学习、读书、交友等具体事件,该怎样正确对待“有”和“无” 呢?

经典之用

若一个人不为自己及他人预留空间,可能会面临何种后果?以学习和休息为例,我们能否将全天24小时都用于学习?若持续如此,个人将迅速陷入崩溃。因此,我们白天专注于学习,夜间则进行休息。睡眠和休息实际上是能量的储备,为的是次日能更高效地学习。阅读亦是如此。若不加思考地盲目阅读,将大脑填满,不给自己留出思考与吸收的空间,那么阅读的效果又怎能理想?

示例一

经典之用

有些人渴望拥有过多,过分执着于“有”,追求占有、拥有和享受,却忽略了“无”的重要性。欲望填满了心灵,导致生活充满焦虑和痛苦。人生不应只追求“有”,同样需要“无”的存在。若能转变心态,让心灵回归空灵,摒弃杂念和私欲,并在行事时有意为心灵保留空间和余地,那么“无”便会显现。届时,你会发现,生活中并无过剩的物质,人生因而变得更加轻松和美好。

示例二

重点字词

企者不立,跨者不行;自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘行,物或恶之,故有道者不处。

踮起脚尖的人

行走不稳

自我显露的不能显明

自我夸耀

自我夸耀

同“形”

为,做

课文翻译

企者不立,跨者不行;自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘行,物或恶之,故有道者不处。

译文

踮起脚的人不能久立,跨大步的人行走不稳,自我显露的人不能显明,自以为是的人不能彰显,自我夸耀的人不能建功,自我夸耀的人不能长久。( 这些行为)用道的观点来看,就叫作剩饭、赘瘤,人们常常厌恶它们,所以有道的人不这样做。

探究内涵

老子列举企立、跨行、自见、自是、自伐、自矜等行为,它们错误的原因是什么?老子举例意在说明什么看法?

企者

用脚尖直立身体,违背人体自然规律。

跨者

迈大步行走,不是行走的最自然状态。

自见、自是、自伐、自矜者

是轻浮、急躁的表现,不够谦虚。

内涵启示

做人不要“企立”、“跨行”。不要主观妄为,而要遵循遵循自然规律,顺“道”而行。

贰

做人不要“自见”、“自是”、自伐”、“自矜”,而要谦虚、谦让。“曲则全”的处世哲学:求全之道,莫过于不争,不争之道,在于不自见、不自足、不自伐、不自矜。

壹

你想到哪些例子?

街亭一役中,马谡主动请缨负责防守街亭,并立下军令状,承诺若街亭失守,甘愿受斩首之刑。抵达街亭后,马谡未遵从诸葛亮的战略安排,亦未采纳王平的建议,坚持在山顶扎营。此举导致张郃成功切断了蜀军的水源,造成蜀军混乱。张郃趁机发起攻击,马谡弃守军队,逃之夭夭,街亭最终陷落。

马谡

你想到哪些例子?

赵括自幼熟读兵书,与人谈论兵法,别人往往说不过他,因此自以为文功武略天下第一,作战时死搬兵书,不肯接纳其他人意见。正是这种骄傲自大,纸上谈兵的做法,令四十万赵军被全歼,自己也饮恨沙场。像赵括这种自以为是,一意孤行的人,下场往往都很惨。

保持谦逊,不高看自己,不低估别人,才是自我发展之道。

赵括

重点字词

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强行者有志。不失其所者久,死而不亡者寿。

智慧

聪明

勤勉而行的人有意志。

不丧失立身之基的人能够长久 。

死而不朽的人就是长寿。有道之人身死而道长存。

课文翻译

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强行者有志。不失其所者久,死而不亡者寿。

译文

认识别人的人有智慧,了解自己的人才算聪明。战胜别人的人有力量,战胜自己的人才算坚强。知道满足的人才能富有,勤勉而行的人有意志。不丧失立身之基的人能够长久,死而不朽的人就是长寿。

探究内涵

如何理解“知人者与自知者”“胜人者与自胜者”?为什么说自知者、自胜者境界更高?

“知人者”

知人不知己,知外不知内,是一般之智。

“自知者”

知人更知己,了解内心,是心灵之明,明于道。反省自身,把握自己,体察生命本质。内外皆明的自知者,比知人者境界更高。

探究内涵

如何理解“知人者与自知者”“胜人者与自胜者”?为什么说自知者、自胜者境界更高?

“胜人者”

凭借外在力量战胜别人,只是有力量。

“自胜者”

凭借内在意志战胜自我,克制欲望,摒除杂念;能把控自己的人,才能达到无所不容、物我两忘的境界,才称得上强者。

重点字词

其安易持,其未兆易谋;其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。

显露迹象

解决

同“判”,分离

比喻极其细微的事物

同“蔂”,土筐

课文翻译

其安易持,其未兆易谋;其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。

译文

事物安然未生变的时候容易持守,问题还没有显露迹象的时候容易解决,事物脆弱的时候容易分离,事物细微的时候容易散失。要在事情未发生时就做,要在祸乱没有产生以前就处理妥当。合抱的大木,是从细小的萌芽生长起来的;九层的高台,是从一筐筐泥土建筑起来的;千里的远行,是从脚下举步走出来的。

重点字词

为者败之,执者失之。是以圣人无为故无败,无执故无失。民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。是以圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

动手去做的

有所把持的

顺应自然,不求有所作为。

接近成功

常人所不想要的

弥补、补救

不加以干预

课文翻译

为者败之,执者失之。是以圣人无为故无败,无执故无失。民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。是以圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

译文

行事鲁莽往往导致灾祸,而过分把握则会失去控制。因此,圣人追求无为而非刻意作为,从而避免失败;他们不固执己见,因此不会失去。常人在事情即将成功时往往遭遇挫折。若能像对待开始时一样审慎对待事情的结果,便不会失败。圣人追求的是常人不愿追求的,不珍视稀有的物品,学习常人忽视的知识,纠正众人的错误,并辅助万物的自然发展而不进行干预。

第六十四章从哪几个层次说理?分别内容是什么?

第一层

“其安易持,其未兆易谋,其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。”

防微杜渐,防患未然,在事情还没有发生之前就应当做好。

第二层

“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。”

事情的成功,是从小到大逐渐积累起来的。

第三层

“为者败之,执者失之。……以辅万物之自然而不敢为。”

顺应自然,慎始慎终,提出“无为而治”思想的具体做法。

思辨对比

《老子》第六十四章中提到“合抱之木,生于毫未;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”。

荀子《劝学》中有“积土成山”“积水成渊”“故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”。

这两者有什么不同?

思辨对比

荀子说“锲而不舍,金石可镂”,人要像蚯蚓那样“用心一也”,虽然“无爪牙之利,筋骨之强”,也要“上食埃土,下饮黄泉”,提出了积极进取的主张。

两者结论不同

老子则主张“无为”“无执”,实际上是让人们依照自然规律办事,树立必胜的信心和坚强的毅力,耐心地一点一滴去完成,稍有松懈,常会造成前功尽弃、功亏一篑的结局。要实现远大、宏伟的目标,必须重视细微和小节处。

经典之用

请你用三个成语说明“为之于未有,治之于未乱”的观点,并联系现实或历史谈谈你的理解或看法。

成语:

防微杜渐

防患未然

居安思危

有备无患

未雨绸缪

人无远虑必有近忧

千里之堤,溃于蚁穴

经典之用

2020年,新冠病毒肺炎疫情在我国迅速蔓延。由于公众对新病毒知之甚少,防范意识薄弱,预防措施未能及时到位,疫情初期便呈现出迅猛扩散的趋势,严重威胁了人民的生命健康。然而,随着我们对病毒认识的不断加深,全国人民团结一心,共渡难关,凭借坚定的勇气和决心,采取了科学防治和精准的策略,实施了全面、严格、彻底的防控措施,有效切断了病毒的传播链,实现了“防患于未然,治乱于未萌”。尽管取得了显著成效,但我们仍需保持警惕,绝不懈怠对疫情的监控,做好充分准备,时刻守护人民的生命安全。

示例

——南怀瑾:《老子他说》

对这三家(儒佛道),我经常比喻:儒家像粮食店,绝不能打。否则,打倒了儒家,我们就没有饭吃,没有精神粮食;佛家是杂货店,像大都市的百货公司,各式各样的日用品俱备,随时可以去逛逛,有钱就选购一些回来,没有钱则观光一番,无人

阻拦。但里面所有,都是人生必需的东西,也是不可缺少的;

道家则是药店,如果不生病,一生也可以不必去理会它,要是一生病,就非自动找上门去不可。

儒道互补体现在何处?

儒家偏重社会伦理,思考人与人的关系,强调道德完善和人格提升,注重积极进取的历史使命感和社会责任心;侧重人道。

道家偏重哲学问题,思考人与自然的关系,强调摆脱出世入世的束缚,注重宁静和谐与超越世俗的观念;侧重天道。

思维提升

儒道智慧,不可或缺

以天下为己任,锐意进取,建功立业【儒】

超然通达,淡泊名利,洁身自好【道】

成就

境界

人生启迪

用儒家思想进取,用道家智慧炼心。

做勇于担当的堂堂“君子”

做内心超然的悠悠“圣人”

课堂总结

《道德经》五千余言,言简而意味深长,质朴而充满哲理,玄妙而顺理成章。每一句名言,都是华夏文明的一盏灯火,千百年来照耀着着每一个华夏子孙。

作为新时代的中国青年,遨游在历史的长河中,诵读中华传统文化经典,感受《老子》中所蕴含的中国力量!

理解性默写

(1)《老子》第十一章中指出“有”给人便利,“无”也发挥了作用的两句是:___________________,___________________。

(2)《老子》第二十四章中指出自夸和自高自大的害处的两句是:___________________,___________________。

(3)《老子》第三十三章中指出能了解、认识别人叫作智慧,能认识、了解自己才算聪明的两句是:_____________,_____________。

有之以为利 无之以为用

自伐者无功 自矜者不长

知人者智

自知者明

理解性默写

(4)《老子》第三十三章中指出能战胜别人和能克制自己的弱点的重要性的两句是:_________________,_________________。

(5)《老子》第六十四章中以树为喻,指出强大的事物都是从微小开始萌发的两句是:_________________,_________________。

(6)《老子》第六十四章中指出做事情坚持如一,就不会失败的情况的两句是:___________________,___________________。

胜人者有力 自胜者强

合抱之木 生于毫末

慎终如始 则无败事