2025届高考语文复习:诗歌鉴赏之读懂诗家语 课件(共43张PPT)

文档属性

| 名称 | 2025届高考语文复习:诗歌鉴赏之读懂诗家语 课件(共43张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-22 21:05:56 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

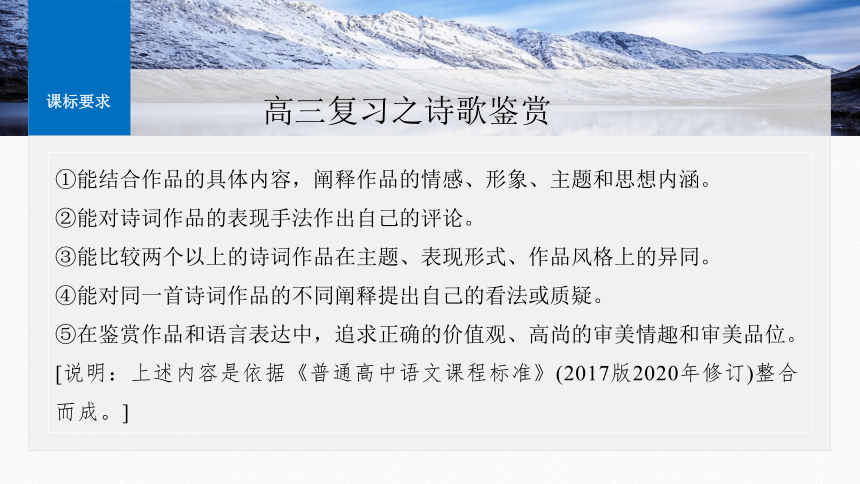

课标要求

①能结合作品的具体内容,阐释作品的情感、形象、主题和思想内涵。

②能对诗词作品的表现手法作出自己的评论。

③能比较两个以上的诗词作品在主题、表现形式、作品风格上的异同。

④能对同一首诗词作品的不同阐释提出自己的看法或质疑。

⑤在鉴赏作品和语言表达中,追求正确的价值观、高尚的审美情趣和审美品位。

[说明:上述内容是依据《普通高中语文课程标准》(2017版2020年修订)整合而成。]

高三复习之诗歌鉴赏

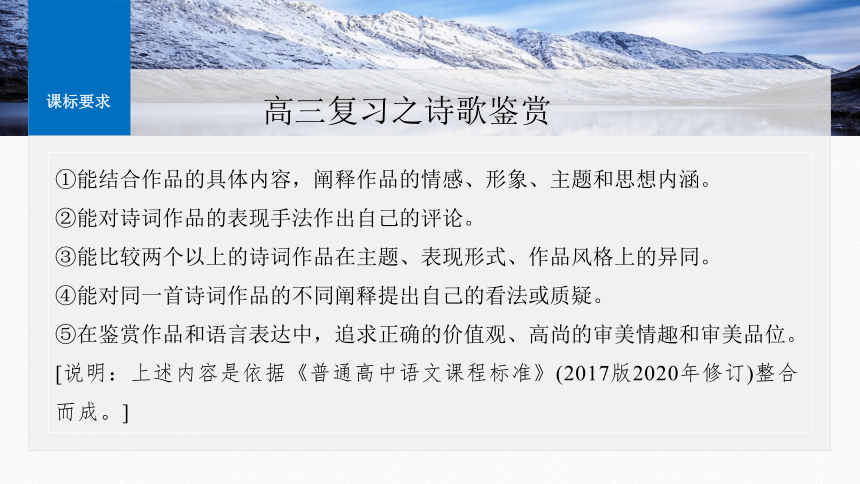

近四年高考真题古代诗歌题材选用分布表

年份 卷别 篇名 朝代 作者 体裁 题材

2024 新高考全国Ⅰ卷 宿千岁庵听泉 宋 刘克庄 诗 即事抒怀诗

新高考全国Ⅱ卷 雨后为山亭独卧 宋 叶梦得 诗 即事抒怀诗

全国甲卷 次韵钱逊叔泛舟虹桥 宋 吕本中 诗 酬和赠答诗

2023 新高考全国Ⅰ卷 答友人论学 宋 林希逸 诗 酬和赠答诗

新高考全国Ⅱ卷 湖上晚归 宋 林逋 诗 山水田园诗

全国甲卷 临江仙 宋 晁补之 词 送别诗

全国乙卷 破阵子 宋 陆游 词 即事抒怀诗

2022 新高考全国Ⅰ卷 《醉落魄·人日南山约应提刑懋之》 宋 魏了翁 词 即事抒怀诗

新高考全国Ⅱ卷 《送别》 唐 李白 诗 送别怀人诗

全国甲卷 《画眉鸟》《画眉禽》 宋 欧阳修、文同 诗 托物言志诗、即事抒怀诗

全国乙卷 《白下驿饯唐少府》 唐 王勃 诗 送别怀人诗

2021 新高考全国Ⅰ卷 《寄江州白司马》 唐 杨巨源 诗 酬和赠答诗

新高考全国Ⅱ卷 《示儿子》 宋 陆游 诗 即事抒怀诗

全国甲卷 《和南丰先生出山之作》 宋 陈师道 诗 酬和赠答诗

全国乙卷 《鹊桥仙·赠鹭鸶》 宋 辛弃疾 词 咏物言志诗

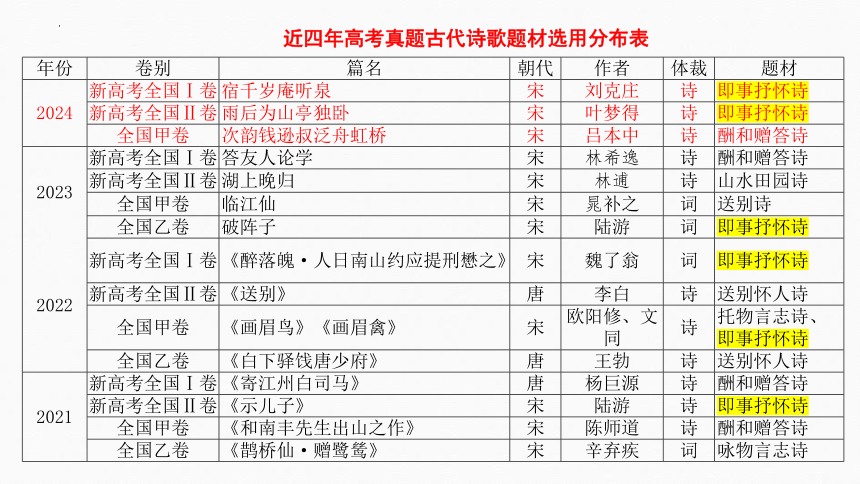

近四年高考真题古代诗歌题材、题型分布表

年份 卷别 篇名 体裁 题材 主观题

2024 新高考全国Ⅰ卷 宿千岁庵听泉 诗 即事抒怀诗 表达技巧

新高考全国Ⅱ卷 雨后为山亭独卧 诗 即事抒怀诗 诗歌重点内容和情感

全国甲卷 次韵钱逊叔泛舟虹桥 诗 酬和赠答诗

2023 新高考全国Ⅰ卷 答友人论学 诗 酬和赠答诗 诗评题

新高考全国Ⅱ卷 湖上晚归 诗 山水田园诗 诗评题

全国甲卷 临江仙 词 送别诗 炼句题

全国乙卷 破阵子 词 即事抒怀诗 抒情手法

2022 新高考全国Ⅰ卷 《醉落魄·人日南山约应提刑懋之》 词 即事抒怀诗 主旨概括题

新高考全国Ⅱ卷 《送别》 诗 送别怀人诗 抒情手法

全国甲卷 《画眉鸟》《画眉禽》 诗 托物言志诗、即事抒怀诗 物象对比阅读

全国乙卷 《白下驿饯唐少府》 诗 送别怀人诗 抒情手法对比

2021 新高考全国Ⅰ卷 《寄江州白司马》 诗 酬和赠答诗 观点理解

(诗评题)

新高考全国Ⅱ卷 《示儿子》 诗 即事抒怀诗 诗句理解题

全国甲卷 《和南丰先生出山之作》 诗 酬和赠答诗 观点态度

全国乙卷 《鹊桥仙·赠鹭鸶》 词 咏物言志诗 语言特点

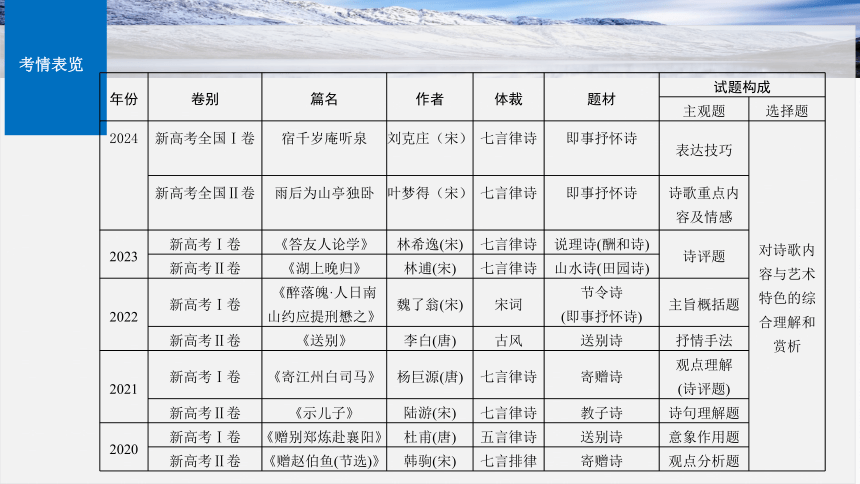

考情表览

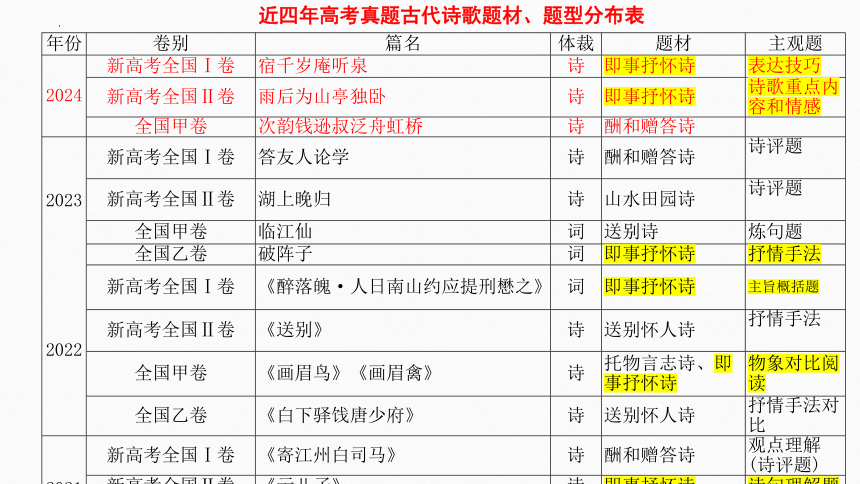

年份 卷别 篇名 作者 体裁 题材 试题构成

主观题 选择题

2024 新高考全国Ⅰ卷 宿千岁庵听泉 刘克庄(宋) 七言律诗 即事抒怀诗 表达技巧 对诗歌内容与艺术特色的综合理解和赏析

新高考全国Ⅱ卷 雨后为山亭独卧 叶梦得(宋) 七言律诗 即事抒怀诗 诗歌重点内容及情感

2023 新高考Ⅰ卷 《答友人论学》 林希逸(宋) 七言律诗 说理诗(酬和诗) 诗评题

新高考Ⅱ卷 《湖上晚归》 林逋(宋) 七言律诗 山水诗(田园诗)

2022 新高考Ⅰ卷 《醉落魄·人日南山约应提刑懋之》 魏了翁(宋) 宋词 节令诗 (即事抒怀诗) 主旨概括题

新高考Ⅱ卷 《送别》 李白(唐) 古风 送别诗 抒情手法

2021 新高考Ⅰ卷 《寄江州白司马》 杨巨源(唐) 七言律诗 寄赠诗 观点理解 (诗评题)

新高考Ⅱ卷 《示儿子》 陆游(宋) 七言律诗 教子诗 诗句理解题

2020 新高考Ⅰ卷 《赠别郑炼赴襄阳》 杜甫(唐) 五言律诗 送别诗 意象作用题

新高考Ⅱ卷 《赠赵伯鱼(节选)》 韩驹(宋) 七言排律 寄赠诗 观点分析题

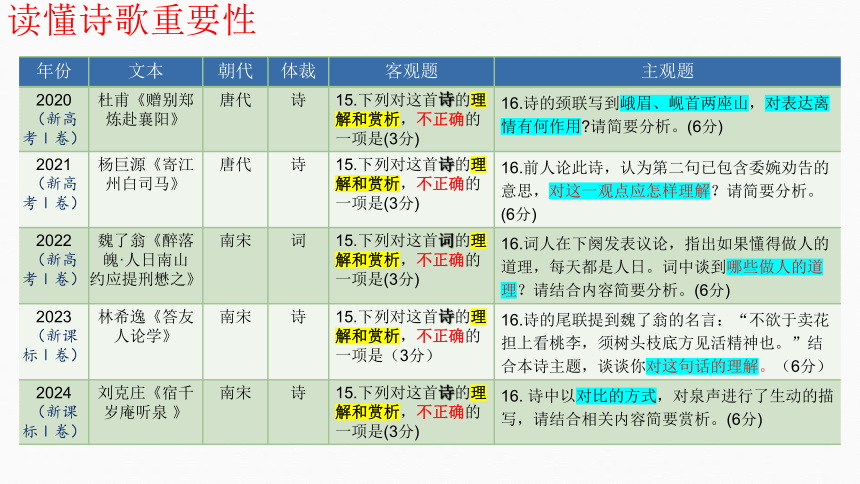

年份 文本 朝代 体裁 客观题 主观题

2020 (新高考Ⅰ卷) 杜甫《赠别郑炼赴襄阳》 唐代 诗 15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分) 16.诗的颈联写到峨眉、岘首两座山,对表达离情有何作用 请简要分析。(6分)

2021 (新高考Ⅰ卷) 杨巨源《寄江州白司马》 唐代 诗 15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分) 16.前人论此诗,认为第二句已包含委婉劝告的意思,对这一观点应怎样理解?请简要分析。(6分)

2022 (新高考Ⅰ卷) 魏了翁《醉落魄·人日南山约应提刑懋之》 南宋 词 15.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是(3分) 16.词人在下阕发表议论,指出如果懂得做人的道理,每天都是人日。词中谈到哪些做人的道理?请结合内容简要分析。(6分)

2023(新课标Ⅰ卷) 林希逸《答友人论学》 南宋 诗 15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分) 16.诗的尾联提到魏了翁的名言:“不欲于卖花担上看桃李,须树头枝底方见活精神也。”结合本诗主题,谈谈你对这句话的理解。(6分)

2024(新课标Ⅰ卷) 刘克庄《宿千岁庵听泉 》 南宋 诗 15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分) 16. 诗中以对比的方式,对泉声进行了生动的描写,请结合相关内容简要赏析。(6分)

读懂诗歌重要性

欲读千家诗,先解诗家语

——诗歌鉴赏之读懂“诗家语”

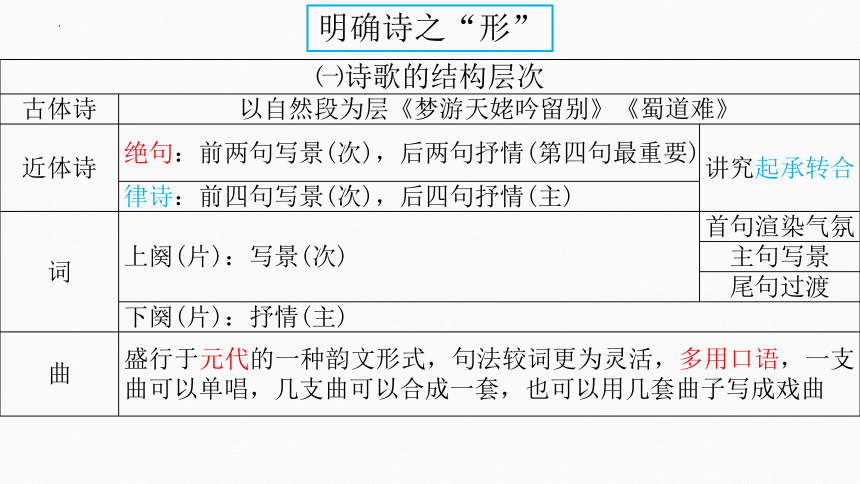

明确诗之“形”

㈠诗歌的结构层次

古体诗 以自然段为层《梦游天姥吟留别》《蜀道难》

近体诗 绝句:前两句写景(次),后两句抒情(第四句最重要) 讲究起承转合

律诗:前四句写景(次),后四句抒情(主)

词 上阕(片):写景(次) 首句渲染气氛

主句写景

尾句过渡

下阕(片):抒情(主)

曲 盛行于元代的一种韵文形式,句法较词更为灵活,多用口语,一支曲可以单唱,几支曲可以合成一套,也可以用几套曲子写成戏曲

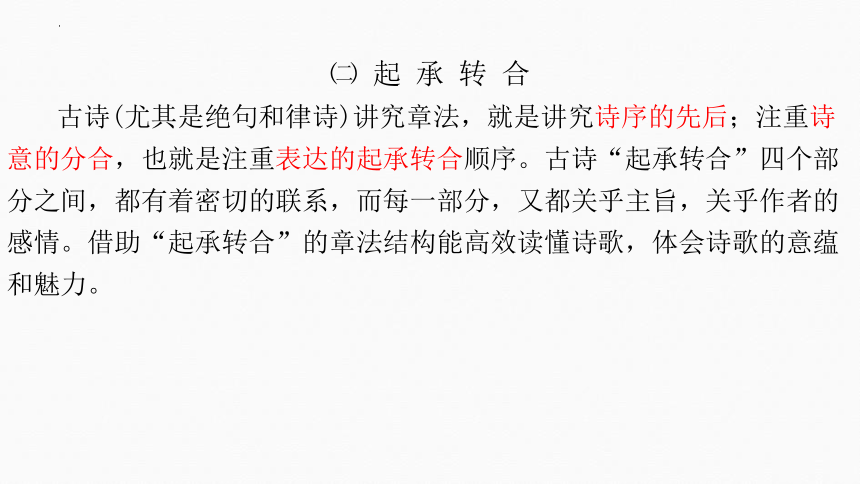

㈡ 起 承 转 合

古诗(尤其是绝句和律诗)讲究章法,就是讲究诗序的先后;注重诗意的分合,也就是注重表达的起承转合顺序。古诗“起承转合”四个部分之间,都有着密切的联系,而每一部分,又都关乎主旨,关乎作者的感情。借助“起承转合”的章法结构能高效读懂诗歌,体会诗歌的意蕴和魅力。

起 即开篇。紧承诗题,引出所叙、所描之事、物。往往有点题、统率全诗、奠定基调、渲染气氛、铺垫意境的作用。

绝句首句、律诗首联为“起”

承 是承接上一层而展开,是“起”句的延续、深化。“承”不仅在结构上起承上启下的功用,更重要的是它对后面的“体物写志”起铺垫和蓄势作用。

绝句第二句、律诗颔联为“承”

转 接“承”而来,在内容上推进一层,转出他意,表明诗意的转折变换。往往体现为由物及人、由景及情、由事及理的思路上的转换。

绝句第三句、律诗颈联为“转”

合 即诗文的结尾,往往是针对上面描述的内容作“集中”的表现,或议论,或抒情,或寓情于景等。在结构上,“合”常呼应开篇,圆合首尾。从内容上说,“合”常有点明题旨、收束全诗的作用。

绝句第四句、律诗尾联为“合”

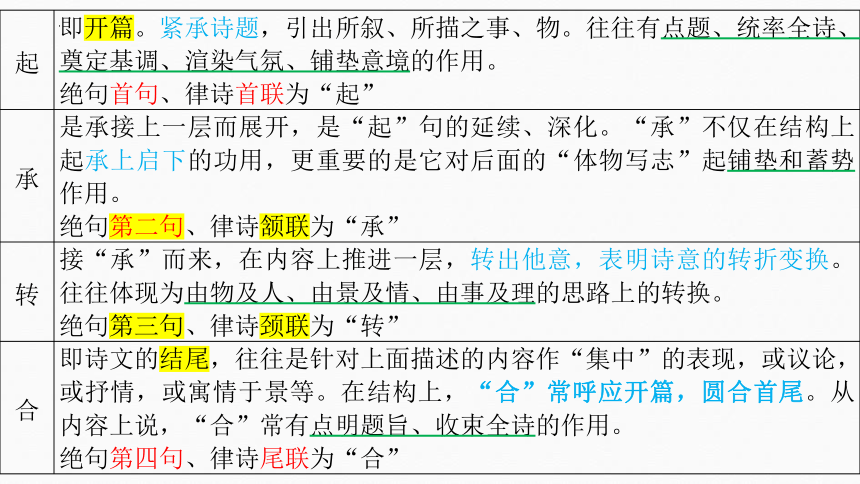

教考结合:根据对《登高》结构特点的理解,完成填空。

登高

杜甫

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

承

转

合

抒

情

古今“七律之冠”

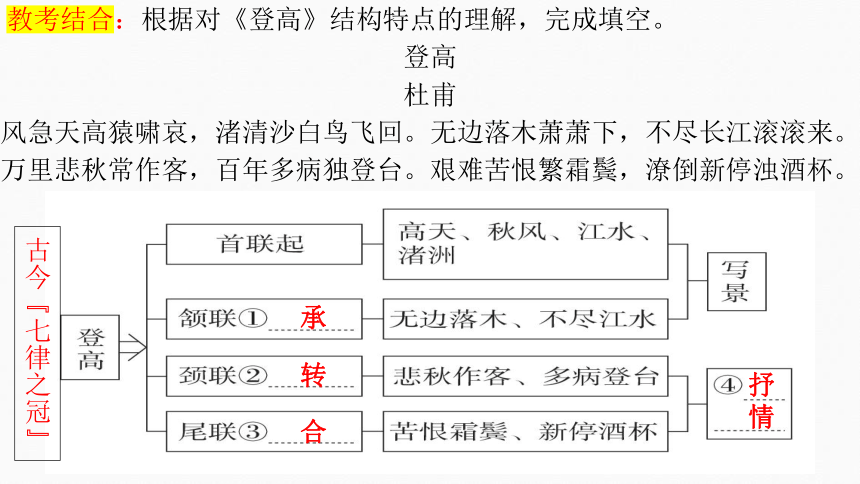

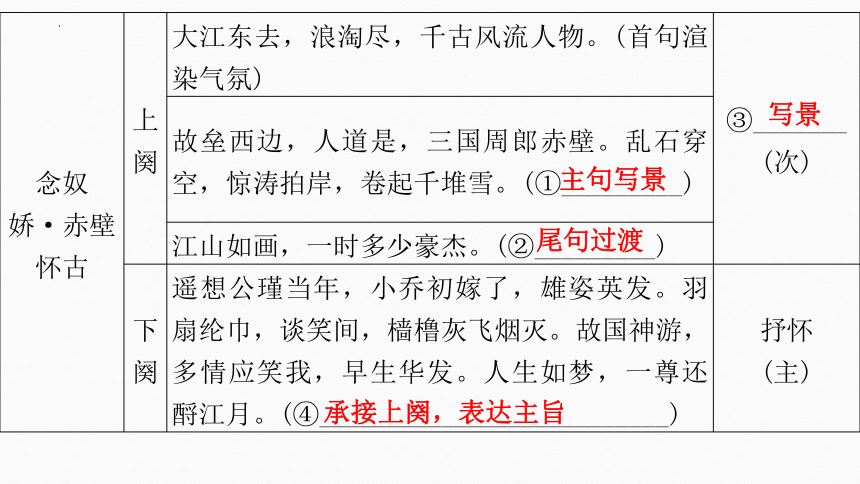

教考结合:《念奴娇·赤壁怀古》结构特点

念奴娇·赤壁怀古

苏轼

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一尊还酹江月。

念奴娇·赤壁怀古 上阕 大江东去,浪淘尽,千古风流人物。(首句渲染气氛) ③_______

(次)

故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。(①_________)

江山如画,一时多少豪杰。(②_________)

下阕 遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一尊还酹江月。(④__________________________) 抒怀

(主)

写景

主句写景

尾句过渡

承接上阕,表达主旨

玉树临风美少年,揽镜自顾夜不眠。

1.每天都被自己帅到睡不着。

2.转眼,三年将逝。

3.可,我还是很想你。

4.最后的最后,也没人心疼我

时光容易把人抛,红了樱桃绿了芭蕉。

人面不知何处去,桃花依旧笑春风。

花落花飞花满天,红消香断有谁怜?

两相对比

诗句的表达更优美、含蓄,有意境。

任务一:朗读以下诗句,品读诗家语

1.独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。

2.春风又绿江南岸,明月何时照我还?

3.知否?知否?应是绿肥红瘦。

4.将军百战死,壮士十年归。

5.松下问童子,言师采药去。

只在此山中,云深不知处。

这几句诗体现了“诗家语”的基本特征,所谓“诗家语”,《诗人玉屑》卷六提到王安石说的“诗家语”,就是说因为诗有其本身的韵律限制,语言往往更加的高度凝练,以最少的语言表达最广阔深远的内容,而也因为诗的高度精炼的语言艺术,使得古诗词的语言和白话文有更显著的不同。有文学评论家说诗歌语言“它常常是不合法的,它常常是不合理的,它常常是无言的”。

它常常是不合法的

香稻啄馀鹦鹉粒,碧梧栖老凤凰枝。

诗家语往往是不遵循现代语法的,可以看做变形的文言文,同时也是不精确的。精确的语言往往缺乏诗意。

它常常是不合理的

“沉恨细思,不如桃李,犹解嫁春风”

所谓不讲“理”就是违反习以为常的生活逻辑思维逻辑,也就是通常情况下的反常。“无理而妙”是古代诗论的重要命题,妙就妙在“无理”中更强烈地表现出诗味与诗美。如:“沉恨细思,不如桃李,犹解嫁春风”,春风如何能嫁 这是“无理”,其实诗人是说:春风守信,每年如期而来催开桃李,比不可靠的丈夫强。用来表达闺中女子的对常年不归的丈夫怨念。

它常常是无言的

“此中有真意,欲辨已忘言”,“一年将尽夜,万里未归人”。

“至言无言”,诗在想象世界里是极端自由的,它不为外界所局限。但诗的语言又因为诗拥有最大自由而成为最不自由的语言。 语言在感情世界、内心世界面前是苍白无力的, 只好“诗出侧面”,指引读者走进诗的世界。以“不说出”来代替“说不出”。如“鹦鹉前头不敢言”,“一年将尽夜,万里未归人”等等都是诗在笔墨之外,意在言外。

它常常是不合法的

诗家语往往是不遵循语法的,可以看做变形的文言文。如:

香稻啄馀鹦鹉粒,碧梧栖老凤凰枝。

它常常是不合理的

所谓不讲“理”就是违反习以为常的生活逻辑思维逻辑,如:

“沉恨细思,不如桃李,犹解嫁春风”

它常常是无言的

“至言无言”,以“不说出”来代替“说不出”。如:

“鹦鹉前头不敢言”,“一年将尽夜,万里未归人”。

请各组讨论探究“诗家语”的特征

1.松下问童子,言师采药去。

只在此山中,云深不知处。

2.独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。

3.春风又绿江南岸,明月何时照我还?

4.知否?知否?应是绿肥红瘦。

5.将军百战死,壮士十年归。

任务二:探究规律,明诗语

上述诗句有哪些“不合理”“不合法”之处?

请结合相关材料,用5分钟讨论探究然后小组分享

4. 修辞应用:互文见义、借代

识别手法,前后连缀

任务二:探究规律,明诗语

1.省略留白 合理想象填充内容

2. 语序变换 调整语序,整合句意

3. 词类活用 读懂词类活用(哪里别扭点哪里)

1.句子成分的省略 经常省略主语和谓语

春日忆李白 (杜甫)

白也诗无敌,飘然思不群。

清新庾开府,俊逸鲍参军。

渭北春天树,江东日暮云。

何时一尊酒,重与细论文。

(李白的诗作)既有庾信诗作的清新之气,也有鲍照作品那种俊秀飘逸之风。(我)(在)渭北(独对着)春日的树木,而(你)在江东(远望)那日暮薄云,(天各一方,只能遥相思念。)

品读诗家语——1.语句省略(留白)

2.对话省略

寻隐者不遇 (贾岛)

松下问童子,

言师采药去。

只在此山中,

云深不知处。

(我在)松下问童子 :

师往何处去?

(童子)言:师采药去。

问(师)采药在何处?

(童子):只在此山中。

问:前山抑后山?

(童子):云深不知处。

3.意象组合(列锦法):一种特殊的省略谓语动词现象

“鸡声茅店月,人迹板桥霜。”(温庭筠《商山早行》)

“鸡声”“茅店”“月”“人迹”“板桥”“霜”,都是名词,它们合起来组成上下句,可理解为:鸡声叫,出茅店,见一轮弯月;上板桥,踏严霜,留下足迹。

“明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉”(辛弃疾《西江月 夜行黄沙道中》)

“明月”“清风”都是惯熟的词语,但是,当它们与“别枝惊鹊”“半夜鸣蝉”结合在一起后,便构成了一个声色兼备、动静皆宜的深幽意境。

这一种省略,即借助汉语语法意合的特点,名词与名词直接拼合成句,表面互无关涉,实则浑然契合,贯通一气。这种具有浓缩性的艺术省略,往往见于写景诗句中。

独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。

语序颠倒妙处:

1.为符合声律的要求

2.为了突出和强调表达的情感

3.为了追求“新意”

4.为了让句式错落变化,产生参差之美

品读诗家语——2.语序颠倒

寒秋独立橘子洲头,看湘江北去

天外七八个星,山前两三点雨

神游故国,应笑我多情,华发早生

竹喧浣女归,莲动渔舟下

1.为符合声律的要求而出现颠倒词句的情况

山居秋暝(王维)

空山新雨后,天气晚来秋。明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。随意春芳歇,王孙自可留。

颈联应理解为“竹喧浣女归,莲动渔舟下”

①为了避免颔、颈两联动词都用在句末,将“归”、“下”换到句中,使全诗的句式变化多样,不致呆板单调,创造出未见其人,先闻其声的艺术效果。

②为了让“舟”与“秋”“流”“留”押韵和五律平仄的需要。

这种句子结构的颠倒用法还可以增强诗歌的音乐美,让读者读起来朗朗上口,韵味无穷。

2.为了突出和强调表达的情感而出现颠倒词句的情况

“秋色渐将晚,霜信报黄花”(叶梦得《水调歌头 秋色渐将晚》)

“青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关”(辛弃疾《西江月 夜行黄沙道中》)

“黄花报霜信” 此处将“霜信”提前,表面上是写景物的凄凉,实际上是为了强调突出自己晚年生活的“凄楚”情怀。

“遥望孤城玉门关” “遥望”为“远远地望”,此处突出强调了在外守卫边疆城池的士兵遥望着内地,想念家乡亲人的情怀。

3.为了追求“新意”而改变词序、句序、结构的情况

“竹怜新雨后,山爱夕阳时”(钱起《谷口书斋寄杨初阙》)

“七八个星天外,两三点雨山前”(辛弃疾《西江月 夜行黄沙道中》)

“水穷行到处,云起坐看时”(晁補之《临江仙 信州作》)

“行到水穷处,坐看云起时”(王维《终南别业》)

正常语序应为“新雨后怜竹,夕阳时爱山”。如果采用正常的语序,就难以实现创新,同时也会缺少很多诗味。

正常语序应为“天外七八个星,山前两三点雨”。如果采用正常的语序,词的意境美会大打折扣。

4.为了让句式错落变化,产生参差之美而使用倒装

凡是可以用反复、对偶、排比、回环等整齐或比较整齐的语句,却故意加以变化,用参差的形式,别异的词面写出来,这种现象就叫做错综。运用错综的手法,可以避免语言呆板、单调,而使之生动、活泼、多样。

念奴娇·赤壁怀古(苏轼)

羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。

故国神游,多情应笑我,早生华发。

正常语序应为“神游故国,应笑我多情,华发早生”

一、词类活用

诗人为了炼字、情感表达等需求,常常改变诗词中某些词语的词性,增强诗歌的韵味性,具有化腐朽为神奇的功能。

品读诗家语——3.词类活用

分类 教材典例 阐释

锦帽貂裘,千骑卷平冈。(苏轼《江城子·密州出猎》)

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。(刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》)

谈笑间,樯橹灰飞烟灭。(苏轼《念奴娇·赤壁怀古》)

老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍。(苏轼《江城子·密州出猎》)

“锦帽貂裘”相当于“戴锦帽”“穿貂裘”

名词活用作动词

“春”,意为“茂盛”。

名词活用作形容词

表示比喻,意思是“像灰一样”“像烟一样”

名词作状语

“黄”“苍”二字,分别作了“牵”和“擎”的宾语,由形容词活用为名词,意即“黄狗”“苍鹰”

形容词活用作名词

分类 典例 阐释

剑外忽传收蓟北,初闻啼泪满衣裳。(杜甫《闻官军收河南河北》)

青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。(王昌龄《从军行·第四首》)

天意怜幽草,人间重晚晴(李商隐《晚晴》)

中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。(岑参《白雪歌送武判官归京》)

“满”字与“衣裳”构成了动宾关系,便由形容词活用为动词“洒满、沾满”

形容词活用为一般动词

“暗”,形容词“黑暗、暗淡”意,在此带上了宾语“雪山”,主语“青海长云”有使宾语“雪山”怎么样的意思,构成了使动用法,“暗”讲成“使……暗淡无光”。

形容词的使动用法

“以……为重”

形容词的意动用法

“饮”原意是“喝”,原本为及物动词,但这里带起的宾语是人而非物(酒),是让人喝酒的意思,构成了使动用法,译成“使……饮酒”。

动词的使动用法

考题讲练

1、艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。《登高》

2、青山横北郭,白水绕东城。(李白《送友人》)

3、小楼昨夜又东风,故国不堪回首明月中。(李煜《虞美人》)

4、商人重利轻别离,前月浮梁买茶去。(白居易《琵琶行并序》)

形作动,“增多”

形作动,“横卧”

名作动,“刮起东风”

形容词的意动用法

“以……为重”

“以……为轻”

特别提示:改变词性的地方常常是炼字的地方

(诗/词眼)

指出下列句子中的词类活用现象,并解释其含义

四、互文见义

“互文”指古代诗文中相邻句子所用的某些词语(一般是在前后句对应的位置上)互相补充,结合起来表达一个完整的意思的修辞手法。互文有助于渲染诗歌气氛,使诗句结构上整齐对仗,语意上彼此映衬。

品读诗家语——4.互文及其他手法

诗之”语“

【诗家语特点四:互文见义(特殊性)】

类型 示例

同 句 互 文 示例:“烟笼寒水月笼沙。”(杜牧《泊秦准》)

分析:诗句中的“烟”月”以及“水”“沙”互文,其意思应是“烟气、月光笼置着凄凉寒冷的秦准河水及水边的沙滩”。

示例:“主人下马客在船。”(白居易《琵琶行并序》)

分析:诗句中的“主人””“客”互文,应理解为“主人和客人一同下了马,又一起到了船上”。

诗之”语“

【诗家语特点四:互文见义(特殊性)】

类型 示例

对 句 互 文 示例:“明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。”(辛弃疾《西江月》)

分析:词中“惊”“鸣”万文,正确的理解应为“(半夜里) 明月升起,惊飞了树上的鸟鹊,惊醒了树上的眠蝉,轻拂的夜风中传来了鸟叫声和蝉鸣声”。这样理解司的意境才更显得丰富优美。

指出下面诗句中的互文现象,并分析其妙处。

“岐王宅里寻常见,崔九堂前几度闻。”(杜甫《江南逢李龟年》)

本句中“见”和“闻”互文,诗句意为:当年我常常在岐王和崔九的住宅里见到你并听到你的歌声。委婉地表达了诗人追忆往昔时光,对开元初年鼎盛的眷怀之情。

考题讲练

如何突破“诗家语”

①注意“省略”,补足成分

②识别“倒装”,还原语序

③知晓“活用”,还原词性

④留意“手法”,理解分析

课 堂 小 结

它常常是不合法的,它常常是不合理的,它常常是无言的。即无法,无理,无言。

诗歌难在何处

暗示性、含蓄性、跳跃性、多义性、凝练性

特殊句法、词类活用,把古诗当成文言文去读

一、选择题

二、“四角度”

“四读”1.抓标题

2.看作者

3.析注释

4.读正文 抓意象、用典、关键词

读诗策略

答友人论学

林希逸〔宋代〕

逐字笺来学转难,逢人个个说曾颜。

那知剥落皮毛处,不在流传口耳间。

禅要自参求印可,仙须亲炼待丹还。

卖花担上看桃李,此语吾今忆鹤山。

笺:注释,研读经典 曾颜:孔子弟子曾参和颜回

鹤山:南宋学者魏了翁

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.诗的首联描述了当时人们不畏艰难、努力学习圣人之道的学术风气。

B.诗人认为,“皮毛”之下精要思想的获得,不能简单依靠口耳相传。

C.颈联中使用“亲”“自”二字,以强调要获得真正学识必须亲自钻研。

D.诗人采用类比等方法阐明他的治学主张,使其浅近明白、通俗易懂。

2.诗的尾联提到魏了翁的名言,“不欲于卖花担上看桃李,须树头枝底方见活精神也”。结合本诗主题,谈谈你对这句话的理解。

①卖花担上的桃花与李花虽然美丽,但已经失去根基,只有枝头树梢的花朵才能使人感受到它的生机活力;②读书治学不能满足于道听途说,要认真阅读经典,深刻体会其中内涵。

课标要求

①能结合作品的具体内容,阐释作品的情感、形象、主题和思想内涵。

②能对诗词作品的表现手法作出自己的评论。

③能比较两个以上的诗词作品在主题、表现形式、作品风格上的异同。

④能对同一首诗词作品的不同阐释提出自己的看法或质疑。

⑤在鉴赏作品和语言表达中,追求正确的价值观、高尚的审美情趣和审美品位。

[说明:上述内容是依据《普通高中语文课程标准》(2017版2020年修订)整合而成。]

高三复习之诗歌鉴赏

近四年高考真题古代诗歌题材选用分布表

年份 卷别 篇名 朝代 作者 体裁 题材

2024 新高考全国Ⅰ卷 宿千岁庵听泉 宋 刘克庄 诗 即事抒怀诗

新高考全国Ⅱ卷 雨后为山亭独卧 宋 叶梦得 诗 即事抒怀诗

全国甲卷 次韵钱逊叔泛舟虹桥 宋 吕本中 诗 酬和赠答诗

2023 新高考全国Ⅰ卷 答友人论学 宋 林希逸 诗 酬和赠答诗

新高考全国Ⅱ卷 湖上晚归 宋 林逋 诗 山水田园诗

全国甲卷 临江仙 宋 晁补之 词 送别诗

全国乙卷 破阵子 宋 陆游 词 即事抒怀诗

2022 新高考全国Ⅰ卷 《醉落魄·人日南山约应提刑懋之》 宋 魏了翁 词 即事抒怀诗

新高考全国Ⅱ卷 《送别》 唐 李白 诗 送别怀人诗

全国甲卷 《画眉鸟》《画眉禽》 宋 欧阳修、文同 诗 托物言志诗、即事抒怀诗

全国乙卷 《白下驿饯唐少府》 唐 王勃 诗 送别怀人诗

2021 新高考全国Ⅰ卷 《寄江州白司马》 唐 杨巨源 诗 酬和赠答诗

新高考全国Ⅱ卷 《示儿子》 宋 陆游 诗 即事抒怀诗

全国甲卷 《和南丰先生出山之作》 宋 陈师道 诗 酬和赠答诗

全国乙卷 《鹊桥仙·赠鹭鸶》 宋 辛弃疾 词 咏物言志诗

近四年高考真题古代诗歌题材、题型分布表

年份 卷别 篇名 体裁 题材 主观题

2024 新高考全国Ⅰ卷 宿千岁庵听泉 诗 即事抒怀诗 表达技巧

新高考全国Ⅱ卷 雨后为山亭独卧 诗 即事抒怀诗 诗歌重点内容和情感

全国甲卷 次韵钱逊叔泛舟虹桥 诗 酬和赠答诗

2023 新高考全国Ⅰ卷 答友人论学 诗 酬和赠答诗 诗评题

新高考全国Ⅱ卷 湖上晚归 诗 山水田园诗 诗评题

全国甲卷 临江仙 词 送别诗 炼句题

全国乙卷 破阵子 词 即事抒怀诗 抒情手法

2022 新高考全国Ⅰ卷 《醉落魄·人日南山约应提刑懋之》 词 即事抒怀诗 主旨概括题

新高考全国Ⅱ卷 《送别》 诗 送别怀人诗 抒情手法

全国甲卷 《画眉鸟》《画眉禽》 诗 托物言志诗、即事抒怀诗 物象对比阅读

全国乙卷 《白下驿饯唐少府》 诗 送别怀人诗 抒情手法对比

2021 新高考全国Ⅰ卷 《寄江州白司马》 诗 酬和赠答诗 观点理解

(诗评题)

新高考全国Ⅱ卷 《示儿子》 诗 即事抒怀诗 诗句理解题

全国甲卷 《和南丰先生出山之作》 诗 酬和赠答诗 观点态度

全国乙卷 《鹊桥仙·赠鹭鸶》 词 咏物言志诗 语言特点

考情表览

年份 卷别 篇名 作者 体裁 题材 试题构成

主观题 选择题

2024 新高考全国Ⅰ卷 宿千岁庵听泉 刘克庄(宋) 七言律诗 即事抒怀诗 表达技巧 对诗歌内容与艺术特色的综合理解和赏析

新高考全国Ⅱ卷 雨后为山亭独卧 叶梦得(宋) 七言律诗 即事抒怀诗 诗歌重点内容及情感

2023 新高考Ⅰ卷 《答友人论学》 林希逸(宋) 七言律诗 说理诗(酬和诗) 诗评题

新高考Ⅱ卷 《湖上晚归》 林逋(宋) 七言律诗 山水诗(田园诗)

2022 新高考Ⅰ卷 《醉落魄·人日南山约应提刑懋之》 魏了翁(宋) 宋词 节令诗 (即事抒怀诗) 主旨概括题

新高考Ⅱ卷 《送别》 李白(唐) 古风 送别诗 抒情手法

2021 新高考Ⅰ卷 《寄江州白司马》 杨巨源(唐) 七言律诗 寄赠诗 观点理解 (诗评题)

新高考Ⅱ卷 《示儿子》 陆游(宋) 七言律诗 教子诗 诗句理解题

2020 新高考Ⅰ卷 《赠别郑炼赴襄阳》 杜甫(唐) 五言律诗 送别诗 意象作用题

新高考Ⅱ卷 《赠赵伯鱼(节选)》 韩驹(宋) 七言排律 寄赠诗 观点分析题

年份 文本 朝代 体裁 客观题 主观题

2020 (新高考Ⅰ卷) 杜甫《赠别郑炼赴襄阳》 唐代 诗 15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分) 16.诗的颈联写到峨眉、岘首两座山,对表达离情有何作用 请简要分析。(6分)

2021 (新高考Ⅰ卷) 杨巨源《寄江州白司马》 唐代 诗 15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分) 16.前人论此诗,认为第二句已包含委婉劝告的意思,对这一观点应怎样理解?请简要分析。(6分)

2022 (新高考Ⅰ卷) 魏了翁《醉落魄·人日南山约应提刑懋之》 南宋 词 15.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是(3分) 16.词人在下阕发表议论,指出如果懂得做人的道理,每天都是人日。词中谈到哪些做人的道理?请结合内容简要分析。(6分)

2023(新课标Ⅰ卷) 林希逸《答友人论学》 南宋 诗 15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分) 16.诗的尾联提到魏了翁的名言:“不欲于卖花担上看桃李,须树头枝底方见活精神也。”结合本诗主题,谈谈你对这句话的理解。(6分)

2024(新课标Ⅰ卷) 刘克庄《宿千岁庵听泉 》 南宋 诗 15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分) 16. 诗中以对比的方式,对泉声进行了生动的描写,请结合相关内容简要赏析。(6分)

读懂诗歌重要性

欲读千家诗,先解诗家语

——诗歌鉴赏之读懂“诗家语”

明确诗之“形”

㈠诗歌的结构层次

古体诗 以自然段为层《梦游天姥吟留别》《蜀道难》

近体诗 绝句:前两句写景(次),后两句抒情(第四句最重要) 讲究起承转合

律诗:前四句写景(次),后四句抒情(主)

词 上阕(片):写景(次) 首句渲染气氛

主句写景

尾句过渡

下阕(片):抒情(主)

曲 盛行于元代的一种韵文形式,句法较词更为灵活,多用口语,一支曲可以单唱,几支曲可以合成一套,也可以用几套曲子写成戏曲

㈡ 起 承 转 合

古诗(尤其是绝句和律诗)讲究章法,就是讲究诗序的先后;注重诗意的分合,也就是注重表达的起承转合顺序。古诗“起承转合”四个部分之间,都有着密切的联系,而每一部分,又都关乎主旨,关乎作者的感情。借助“起承转合”的章法结构能高效读懂诗歌,体会诗歌的意蕴和魅力。

起 即开篇。紧承诗题,引出所叙、所描之事、物。往往有点题、统率全诗、奠定基调、渲染气氛、铺垫意境的作用。

绝句首句、律诗首联为“起”

承 是承接上一层而展开,是“起”句的延续、深化。“承”不仅在结构上起承上启下的功用,更重要的是它对后面的“体物写志”起铺垫和蓄势作用。

绝句第二句、律诗颔联为“承”

转 接“承”而来,在内容上推进一层,转出他意,表明诗意的转折变换。往往体现为由物及人、由景及情、由事及理的思路上的转换。

绝句第三句、律诗颈联为“转”

合 即诗文的结尾,往往是针对上面描述的内容作“集中”的表现,或议论,或抒情,或寓情于景等。在结构上,“合”常呼应开篇,圆合首尾。从内容上说,“合”常有点明题旨、收束全诗的作用。

绝句第四句、律诗尾联为“合”

教考结合:根据对《登高》结构特点的理解,完成填空。

登高

杜甫

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

承

转

合

抒

情

古今“七律之冠”

教考结合:《念奴娇·赤壁怀古》结构特点

念奴娇·赤壁怀古

苏轼

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一尊还酹江月。

念奴娇·赤壁怀古 上阕 大江东去,浪淘尽,千古风流人物。(首句渲染气氛) ③_______

(次)

故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。(①_________)

江山如画,一时多少豪杰。(②_________)

下阕 遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一尊还酹江月。(④__________________________) 抒怀

(主)

写景

主句写景

尾句过渡

承接上阕,表达主旨

玉树临风美少年,揽镜自顾夜不眠。

1.每天都被自己帅到睡不着。

2.转眼,三年将逝。

3.可,我还是很想你。

4.最后的最后,也没人心疼我

时光容易把人抛,红了樱桃绿了芭蕉。

人面不知何处去,桃花依旧笑春风。

花落花飞花满天,红消香断有谁怜?

两相对比

诗句的表达更优美、含蓄,有意境。

任务一:朗读以下诗句,品读诗家语

1.独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。

2.春风又绿江南岸,明月何时照我还?

3.知否?知否?应是绿肥红瘦。

4.将军百战死,壮士十年归。

5.松下问童子,言师采药去。

只在此山中,云深不知处。

这几句诗体现了“诗家语”的基本特征,所谓“诗家语”,《诗人玉屑》卷六提到王安石说的“诗家语”,就是说因为诗有其本身的韵律限制,语言往往更加的高度凝练,以最少的语言表达最广阔深远的内容,而也因为诗的高度精炼的语言艺术,使得古诗词的语言和白话文有更显著的不同。有文学评论家说诗歌语言“它常常是不合法的,它常常是不合理的,它常常是无言的”。

它常常是不合法的

香稻啄馀鹦鹉粒,碧梧栖老凤凰枝。

诗家语往往是不遵循现代语法的,可以看做变形的文言文,同时也是不精确的。精确的语言往往缺乏诗意。

它常常是不合理的

“沉恨细思,不如桃李,犹解嫁春风”

所谓不讲“理”就是违反习以为常的生活逻辑思维逻辑,也就是通常情况下的反常。“无理而妙”是古代诗论的重要命题,妙就妙在“无理”中更强烈地表现出诗味与诗美。如:“沉恨细思,不如桃李,犹解嫁春风”,春风如何能嫁 这是“无理”,其实诗人是说:春风守信,每年如期而来催开桃李,比不可靠的丈夫强。用来表达闺中女子的对常年不归的丈夫怨念。

它常常是无言的

“此中有真意,欲辨已忘言”,“一年将尽夜,万里未归人”。

“至言无言”,诗在想象世界里是极端自由的,它不为外界所局限。但诗的语言又因为诗拥有最大自由而成为最不自由的语言。 语言在感情世界、内心世界面前是苍白无力的, 只好“诗出侧面”,指引读者走进诗的世界。以“不说出”来代替“说不出”。如“鹦鹉前头不敢言”,“一年将尽夜,万里未归人”等等都是诗在笔墨之外,意在言外。

它常常是不合法的

诗家语往往是不遵循语法的,可以看做变形的文言文。如:

香稻啄馀鹦鹉粒,碧梧栖老凤凰枝。

它常常是不合理的

所谓不讲“理”就是违反习以为常的生活逻辑思维逻辑,如:

“沉恨细思,不如桃李,犹解嫁春风”

它常常是无言的

“至言无言”,以“不说出”来代替“说不出”。如:

“鹦鹉前头不敢言”,“一年将尽夜,万里未归人”。

请各组讨论探究“诗家语”的特征

1.松下问童子,言师采药去。

只在此山中,云深不知处。

2.独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。

3.春风又绿江南岸,明月何时照我还?

4.知否?知否?应是绿肥红瘦。

5.将军百战死,壮士十年归。

任务二:探究规律,明诗语

上述诗句有哪些“不合理”“不合法”之处?

请结合相关材料,用5分钟讨论探究然后小组分享

4. 修辞应用:互文见义、借代

识别手法,前后连缀

任务二:探究规律,明诗语

1.省略留白 合理想象填充内容

2. 语序变换 调整语序,整合句意

3. 词类活用 读懂词类活用(哪里别扭点哪里)

1.句子成分的省略 经常省略主语和谓语

春日忆李白 (杜甫)

白也诗无敌,飘然思不群。

清新庾开府,俊逸鲍参军。

渭北春天树,江东日暮云。

何时一尊酒,重与细论文。

(李白的诗作)既有庾信诗作的清新之气,也有鲍照作品那种俊秀飘逸之风。(我)(在)渭北(独对着)春日的树木,而(你)在江东(远望)那日暮薄云,(天各一方,只能遥相思念。)

品读诗家语——1.语句省略(留白)

2.对话省略

寻隐者不遇 (贾岛)

松下问童子,

言师采药去。

只在此山中,

云深不知处。

(我在)松下问童子 :

师往何处去?

(童子)言:师采药去。

问(师)采药在何处?

(童子):只在此山中。

问:前山抑后山?

(童子):云深不知处。

3.意象组合(列锦法):一种特殊的省略谓语动词现象

“鸡声茅店月,人迹板桥霜。”(温庭筠《商山早行》)

“鸡声”“茅店”“月”“人迹”“板桥”“霜”,都是名词,它们合起来组成上下句,可理解为:鸡声叫,出茅店,见一轮弯月;上板桥,踏严霜,留下足迹。

“明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉”(辛弃疾《西江月 夜行黄沙道中》)

“明月”“清风”都是惯熟的词语,但是,当它们与“别枝惊鹊”“半夜鸣蝉”结合在一起后,便构成了一个声色兼备、动静皆宜的深幽意境。

这一种省略,即借助汉语语法意合的特点,名词与名词直接拼合成句,表面互无关涉,实则浑然契合,贯通一气。这种具有浓缩性的艺术省略,往往见于写景诗句中。

独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。

语序颠倒妙处:

1.为符合声律的要求

2.为了突出和强调表达的情感

3.为了追求“新意”

4.为了让句式错落变化,产生参差之美

品读诗家语——2.语序颠倒

寒秋独立橘子洲头,看湘江北去

天外七八个星,山前两三点雨

神游故国,应笑我多情,华发早生

竹喧浣女归,莲动渔舟下

1.为符合声律的要求而出现颠倒词句的情况

山居秋暝(王维)

空山新雨后,天气晚来秋。明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。随意春芳歇,王孙自可留。

颈联应理解为“竹喧浣女归,莲动渔舟下”

①为了避免颔、颈两联动词都用在句末,将“归”、“下”换到句中,使全诗的句式变化多样,不致呆板单调,创造出未见其人,先闻其声的艺术效果。

②为了让“舟”与“秋”“流”“留”押韵和五律平仄的需要。

这种句子结构的颠倒用法还可以增强诗歌的音乐美,让读者读起来朗朗上口,韵味无穷。

2.为了突出和强调表达的情感而出现颠倒词句的情况

“秋色渐将晚,霜信报黄花”(叶梦得《水调歌头 秋色渐将晚》)

“青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关”(辛弃疾《西江月 夜行黄沙道中》)

“黄花报霜信” 此处将“霜信”提前,表面上是写景物的凄凉,实际上是为了强调突出自己晚年生活的“凄楚”情怀。

“遥望孤城玉门关” “遥望”为“远远地望”,此处突出强调了在外守卫边疆城池的士兵遥望着内地,想念家乡亲人的情怀。

3.为了追求“新意”而改变词序、句序、结构的情况

“竹怜新雨后,山爱夕阳时”(钱起《谷口书斋寄杨初阙》)

“七八个星天外,两三点雨山前”(辛弃疾《西江月 夜行黄沙道中》)

“水穷行到处,云起坐看时”(晁補之《临江仙 信州作》)

“行到水穷处,坐看云起时”(王维《终南别业》)

正常语序应为“新雨后怜竹,夕阳时爱山”。如果采用正常的语序,就难以实现创新,同时也会缺少很多诗味。

正常语序应为“天外七八个星,山前两三点雨”。如果采用正常的语序,词的意境美会大打折扣。

4.为了让句式错落变化,产生参差之美而使用倒装

凡是可以用反复、对偶、排比、回环等整齐或比较整齐的语句,却故意加以变化,用参差的形式,别异的词面写出来,这种现象就叫做错综。运用错综的手法,可以避免语言呆板、单调,而使之生动、活泼、多样。

念奴娇·赤壁怀古(苏轼)

羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。

故国神游,多情应笑我,早生华发。

正常语序应为“神游故国,应笑我多情,华发早生”

一、词类活用

诗人为了炼字、情感表达等需求,常常改变诗词中某些词语的词性,增强诗歌的韵味性,具有化腐朽为神奇的功能。

品读诗家语——3.词类活用

分类 教材典例 阐释

锦帽貂裘,千骑卷平冈。(苏轼《江城子·密州出猎》)

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。(刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》)

谈笑间,樯橹灰飞烟灭。(苏轼《念奴娇·赤壁怀古》)

老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍。(苏轼《江城子·密州出猎》)

“锦帽貂裘”相当于“戴锦帽”“穿貂裘”

名词活用作动词

“春”,意为“茂盛”。

名词活用作形容词

表示比喻,意思是“像灰一样”“像烟一样”

名词作状语

“黄”“苍”二字,分别作了“牵”和“擎”的宾语,由形容词活用为名词,意即“黄狗”“苍鹰”

形容词活用作名词

分类 典例 阐释

剑外忽传收蓟北,初闻啼泪满衣裳。(杜甫《闻官军收河南河北》)

青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。(王昌龄《从军行·第四首》)

天意怜幽草,人间重晚晴(李商隐《晚晴》)

中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。(岑参《白雪歌送武判官归京》)

“满”字与“衣裳”构成了动宾关系,便由形容词活用为动词“洒满、沾满”

形容词活用为一般动词

“暗”,形容词“黑暗、暗淡”意,在此带上了宾语“雪山”,主语“青海长云”有使宾语“雪山”怎么样的意思,构成了使动用法,“暗”讲成“使……暗淡无光”。

形容词的使动用法

“以……为重”

形容词的意动用法

“饮”原意是“喝”,原本为及物动词,但这里带起的宾语是人而非物(酒),是让人喝酒的意思,构成了使动用法,译成“使……饮酒”。

动词的使动用法

考题讲练

1、艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。《登高》

2、青山横北郭,白水绕东城。(李白《送友人》)

3、小楼昨夜又东风,故国不堪回首明月中。(李煜《虞美人》)

4、商人重利轻别离,前月浮梁买茶去。(白居易《琵琶行并序》)

形作动,“增多”

形作动,“横卧”

名作动,“刮起东风”

形容词的意动用法

“以……为重”

“以……为轻”

特别提示:改变词性的地方常常是炼字的地方

(诗/词眼)

指出下列句子中的词类活用现象,并解释其含义

四、互文见义

“互文”指古代诗文中相邻句子所用的某些词语(一般是在前后句对应的位置上)互相补充,结合起来表达一个完整的意思的修辞手法。互文有助于渲染诗歌气氛,使诗句结构上整齐对仗,语意上彼此映衬。

品读诗家语——4.互文及其他手法

诗之”语“

【诗家语特点四:互文见义(特殊性)】

类型 示例

同 句 互 文 示例:“烟笼寒水月笼沙。”(杜牧《泊秦准》)

分析:诗句中的“烟”月”以及“水”“沙”互文,其意思应是“烟气、月光笼置着凄凉寒冷的秦准河水及水边的沙滩”。

示例:“主人下马客在船。”(白居易《琵琶行并序》)

分析:诗句中的“主人””“客”互文,应理解为“主人和客人一同下了马,又一起到了船上”。

诗之”语“

【诗家语特点四:互文见义(特殊性)】

类型 示例

对 句 互 文 示例:“明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。”(辛弃疾《西江月》)

分析:词中“惊”“鸣”万文,正确的理解应为“(半夜里) 明月升起,惊飞了树上的鸟鹊,惊醒了树上的眠蝉,轻拂的夜风中传来了鸟叫声和蝉鸣声”。这样理解司的意境才更显得丰富优美。

指出下面诗句中的互文现象,并分析其妙处。

“岐王宅里寻常见,崔九堂前几度闻。”(杜甫《江南逢李龟年》)

本句中“见”和“闻”互文,诗句意为:当年我常常在岐王和崔九的住宅里见到你并听到你的歌声。委婉地表达了诗人追忆往昔时光,对开元初年鼎盛的眷怀之情。

考题讲练

如何突破“诗家语”

①注意“省略”,补足成分

②识别“倒装”,还原语序

③知晓“活用”,还原词性

④留意“手法”,理解分析

课 堂 小 结

它常常是不合法的,它常常是不合理的,它常常是无言的。即无法,无理,无言。

诗歌难在何处

暗示性、含蓄性、跳跃性、多义性、凝练性

特殊句法、词类活用,把古诗当成文言文去读

一、选择题

二、“四角度”

“四读”1.抓标题

2.看作者

3.析注释

4.读正文 抓意象、用典、关键词

读诗策略

答友人论学

林希逸〔宋代〕

逐字笺来学转难,逢人个个说曾颜。

那知剥落皮毛处,不在流传口耳间。

禅要自参求印可,仙须亲炼待丹还。

卖花担上看桃李,此语吾今忆鹤山。

笺:注释,研读经典 曾颜:孔子弟子曾参和颜回

鹤山:南宋学者魏了翁

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是

A.诗的首联描述了当时人们不畏艰难、努力学习圣人之道的学术风气。

B.诗人认为,“皮毛”之下精要思想的获得,不能简单依靠口耳相传。

C.颈联中使用“亲”“自”二字,以强调要获得真正学识必须亲自钻研。

D.诗人采用类比等方法阐明他的治学主张,使其浅近明白、通俗易懂。

2.诗的尾联提到魏了翁的名言,“不欲于卖花担上看桃李,须树头枝底方见活精神也”。结合本诗主题,谈谈你对这句话的理解。

①卖花担上的桃花与李花虽然美丽,但已经失去根基,只有枝头树梢的花朵才能使人感受到它的生机活力;②读书治学不能满足于道听途说,要认真阅读经典,深刻体会其中内涵。