2025届高考语文专题复习:散文回归教材之选择性必修中册 课件(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 2025届高考语文专题复习:散文回归教材之选择性必修中册 课件(共34张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 19.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-22 21:27:33 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

2025散文阅读

回归教材之选必中

选必中之教材解读

一、教材解读之单元导语

《记念刘和珍君》《为了忘却的记念》

本单元所选的作品,有的寄托对烈士牺牲的深切哀痛,表达对正义力量的信心;有的展现旧中国劳动人民的苦难,揭示中国革命的意义;有的描绘革命斗争的场景,反映革命志士的高尚品质和人民群众的不懈奋斗。

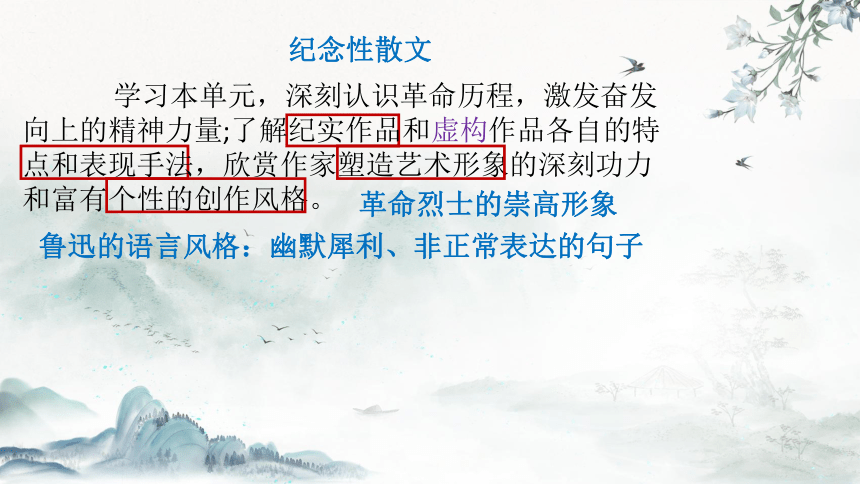

学习本单元,深刻认识革命历程,激发奋发向上的精神力量;了解纪实作品和虚构作品各自的特点和表现手法,欣赏作家塑造艺术形象的深刻功力和富有个性的创作风格。

纪念性散文

革命烈士的崇高形象

鲁迅的语言风格:幽默犀利、非正常表达的句子

二、教材解读之学习提示

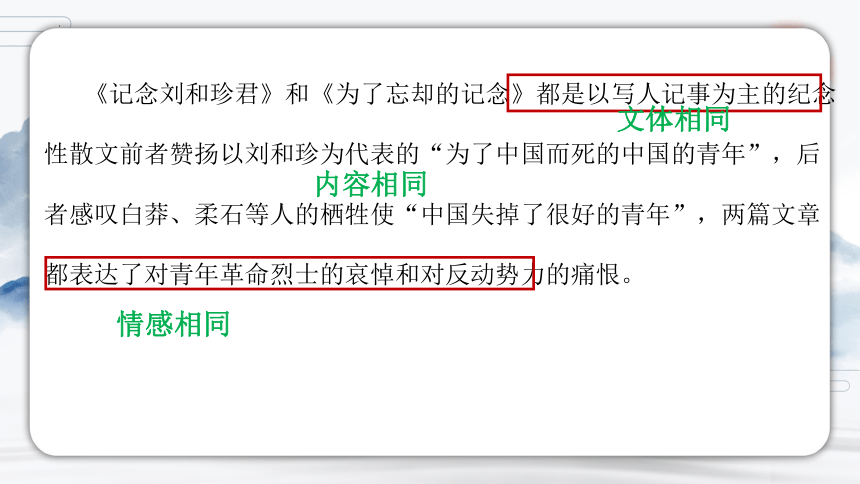

《记念刘和珍君》和《为了忘却的记念》都是以写人记事为主的纪念性散文前者赞扬以刘和珍为代表的“为了中国而死的中国的青年”,后者感叹白莽、柔石等人的栖牲使“中国失掉了很好的青年”,两篇文章都表达了对青年革命烈士的哀悼和对反动势力的痛恨。

文体相同

情感相同

内容相同

《记念刘和珍君》“一字一泪,是用血泪写出了心坎里的哀痛,表达了革命者至情的文字”(许广平《女师大风潮与“三一八”惨秉)>)学习时,要注意概括刘和珍的有关事迹,梳理本文的情感发展脉络,体会鲁迅在字里行间表达的“至情”,以及对烈士栖牲意义的理性思考。文中很多语句值得反复品味,比如作者一方面说“我也早觉得有写一点东西的必要了”,另一方面又说“可是我实在无话可说”;又如“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血”“不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡”等这些都是理解本文思想与情感的切入点

关注议论、抒情的语句、散文关键句子含义的理解

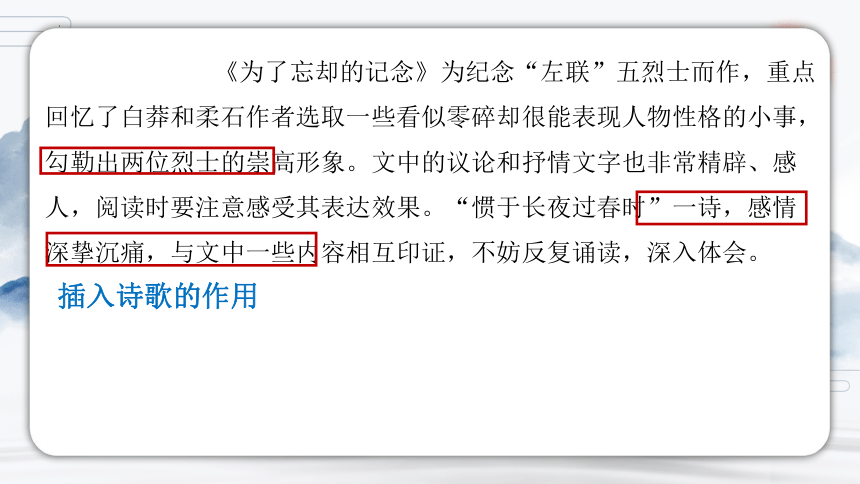

《为了忘却的记念》为纪念“左联”五烈士而作,重点回忆了白莽和柔石作者选取一些看似零碎却很能表现人物性格的小事,勾勒出两位烈士的崇高形象。文中的议论和抒情文字也非常精辟、感人,阅读时要注意感受其表达效果。“惯于长夜过春时”一诗,感情深挚沉痛,与文中一些内容相互印证,不妨反复诵读,深入体会。

插入诗歌的作用

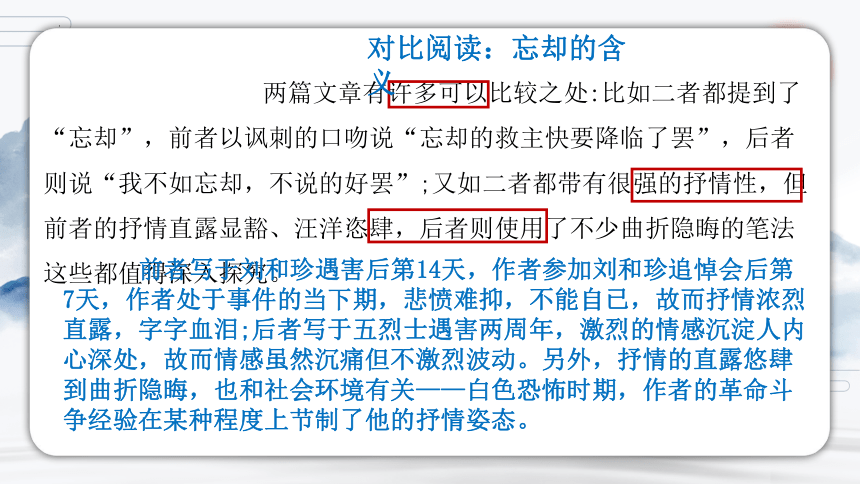

两篇文章有许多可以比较之处:比如二者都提到了“忘却”,前者以讽刺的口吻说“忘却的救主快要降临了罢”,后者则说“我不如忘却,不说的好罢”;又如二者都带有很强的抒情性,但前者的抒情直露显豁、汪洋恣肆,后者则使用了不少曲折隐晦的笔法这些都值得深入探究。

对比阅读:忘却的含义

前者写于刘和珍遇害后第14天,作者参加刘和珍追悼会后第7天,作者处于事件的当下期,悲愤难抑,不能自已,故而抒情浓烈直露,字字血泪;后者写于五烈士遇害两周年,激烈的情感沉淀人内心深处,故而情感虽然沉痛但不激烈波动。另外,抒情的直露悠肆到曲折隐晦,也和社会环境有关——白色恐怖时期,作者的革命斗争经验在某种程度上节制了他的抒情姿态。

三、教材解读之单元任务

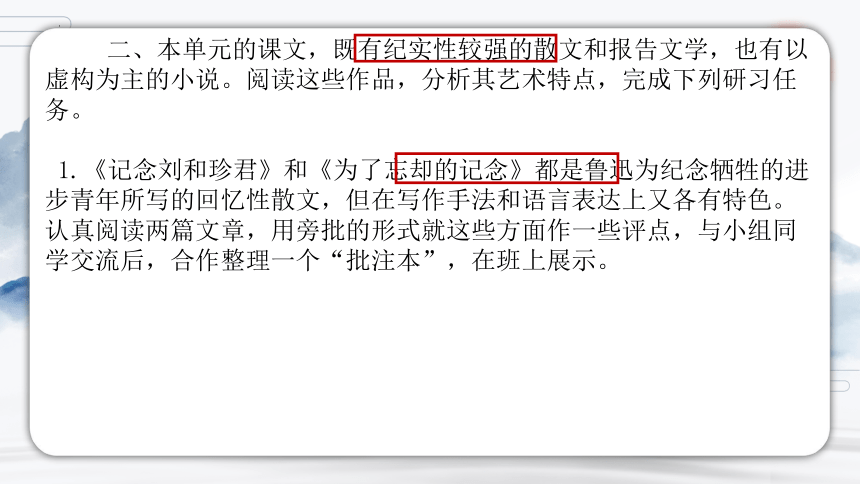

二、本单元的课文,既有纪实性较强的散文和报告文学,也有以虚构为主的小说。阅读这些作品,分析其艺术特点,完成下列研习任务。

1.《记念刘和珍君》和《为了忘却的记念》都是鲁迅为纪念牺牲的进步青年所写的回忆性散文,但在写作手法和语言表达上又各有特色。认真阅读两篇文章,用旁批的形式就这些方面作一些评点,与小组同学交流后,合作整理一个“批注本”,在班上展示。

四、教材解读之课文梳理

选必中之《记念刘和珍君》

《记念刘和珍君》之知识点回顾

《记念刘和珍君》——1926年三一八惨案知识分子抗争

1.散文要素回顾:

内容:人、事

物、景

情感

哲理

描写、叙述

(抒情)

(议论)

结构

情感(主题)

手法

语言:清新优美

读者

《记念刘和珍君》——1926年三一八惨案知识分子抗争2.以刘和珍的典型事件分析人物形象:预定《莽原》杂志、参加师大学潮、徒手请愿牺牲 积极进取、求真好学、追求真理、自强上进,有正义感、责任感和反抗精神,温和善良,

热忱爱国、殒身不恤。

3.文中四处写到了刘和珍“始终微笑着,态度很温和”,有什么作用?

答:①采用反复和细节描写,突出刘和珍的温和善良的性格。(手法+内容——人物形象)②对比,突出执政府的残暴和反动文人卑劣(手法+内容)③表达作者对刘和珍的敬意(情感)

《记念刘和珍君》——1926年三一八惨案知识分子抗争

4.散文(句、段、标题)作用题思考角度:

内容上:人、事、物、景、(明确内容指向,写出什么内容)

结构上:位置(开头、中间、结尾)+局部结构手法(铺垫、伏笔、照应、开门见山)

情感上(主题上):抒发什么情感;议论说理,表明什么观点

手法上:句子本身的手法和语言特色

读者上

《记念刘和珍君》——1926年三一八惨案知识分子抗争

5.“说”与“不说”中明确散文线索:“说”与“不说”构成全文的结构线索、“悲”与“愤”是情感线索

纪念死者——悲

说 警醒庸人——愤

揭露暴行——愤

歌颂伟大——悲

反动文人

不说 暴虐政府

无边无际的庸人

悲愤交加

《记念刘和珍君》——1926年三一八惨案知识分子抗争

6.鲁迅的语言特色:幽默,犀利——反复、反语

(1)语言中的逻辑矛盾暗含情感矛盾

(2)转折词贯穿通篇,让文章充满力量

(3)长句与短句结合,让语言跌宕起伏

(4)冷静的叙述和热烈的抒情相结合

《记念刘和珍君》之典题精练

一、典题精练之标题作用——《到橘子林去》李广田2022新高考Ⅱ卷

8.“我”和小岫最终放弃去橘子林,本文却仍以“到橘子林去”为题,请简要谈谈你的理解。(4分)

答:①从内容上看,本文以“到橘子林去”为题,文中也一再强调让读者对橘子林充满期待,而“我”和小岫最终选择放弃,结果出人意料;②从结构上看,“到橘子林去”是叙述的主要线索,本文主要记述的是去橘子林途中的所见所闻所感;③从情感上看,“到橘子林去”的路上,“我”和小岫的情感发生了变化,从中体现了劳动人民的伟大力量。

二、典题精练之细节描写——《到橘子林去》李广田2022新高考Ⅱ卷

9.本文的童趣往往通过细节体现出来,请指出三处这样的细节并简要分析。(6分)

答:①小岫“还不等回她,她就又抢着说了”,体现了孩童的急切心理及一点狡黠;②小岫沿途不关心眼前景物,“一直拉着我向前走”,体现了孩童的单纯可爱;③小岫偷偷看自己的指甲,透露出孩童的小心思;④“回家告诉妈妈:马剪指甲,马不哭,马乖。”这是孩童的语言和思维方式,体现了孩童的天真。

三、典题精练之纪实文学文体——《长征:前所未闻的故事

(节选)》哈里森·索尔兹伯里2022全国甲卷

9.这两个内容相近的文本文体不同,因而艺术表现也有差异。请比较并简要分析。(6分)

答:①文本一是小说,在现实基础上有艺术虚构的成分;文本二是纪实作品,更多的是在采访调查基础上的真实记录。

②文本一运用环境烘托、细节描写、语言描写等多种表现手法,塑造了老胡这一艺术形象,完整讲述了长征路上的一个感人故事,极富艺术感染力;文本二以采访、回忆录等为基础,记录了陈毅的真实经历,极富现实冲击力。

③文本一以描写为主,语言生动形象;文本二以叙事为主,语言平实简洁。

四、典题精练之句段作用——《放猖》废名2021新高考Ⅱ卷

8.文本一中画线部分用了多个“跑”字,请简要分析这样写的好处。

答:①形象的解说了“放猖”的内涵,就是各处乱跑一阵;(内容上)②连用“跑”字渲染了“放猖”民俗热闹的气氛;(内容+效果)③表现孩子对自由自在奔跑的羡慕之情。(情感)

选必中之《为了忘却的记念》

《为了忘却的记念》之知识点回顾

《为了忘却的记念》——1933年左联五烈士的牺牲

1.标题的含义:①记住烈士的生前事迹②战友们的牺牲永远不会忘却③革命之路道阻且长,暂时搁置悲痛,以更有效的战斗来记念死者,奋力前行。

2.散文含义题(词句、标题)思考角度:

(1)抓指向:人、事、物、景、情、理(哲理、道理、观点、认识、感悟等)

(2)分析方法:句内主看——一看关键词,二看句子的内部结构(主干和修饰成分),三看句子本身的表达效果(手法+句式特点)

句外主看——一看所处位置,二看相邻句,三看段、章中心

《为了忘却的记念》——1933年左联五烈士的牺牲

3.抒情的曲折隐晦:用三个典故抒情(《思旧赋》《说岳全传》、方孝孺),用木刻抒情,用小诗抒情,揭露国民党反动派的暴行,抒发作者的愤懑之情;表达对死士的悼念,抒发对牺牲战友的悲痛之情。

4.“惯于长夜过春时”一诗的作用:

①表达作者对革命青年被杀害的悲愤之情,感情表达更加深挚沉痛。(情感)

②和文中内容相互印证:诗歌中的“朋辈成新鬼”照应文中柔石、白莽被杀害的内容。(内容)

《为了忘却的记念》——1933年左联五烈士的牺牲

6.散文特殊句段(插入句段、反复句段、引用句段)的作用:

①关注段落本身的艺术效果:故事段落增强传奇性,使得文章生动有趣;诗句段落增添文采,感情表达更加深挚;史实段落增强历史底蕴

②内容角度:人、事、物、景、(明确内容指向,写出什么内容)+丰富文章内容

③情感(主题)角度:表达情感,深化主题

④道理(哲理、观点、认识、感悟)角度:表达观点,增强说服力

⑤手法角度:使得行文富于变化

⑥读者角度:吸引读者的阅读兴趣

《为了忘却的记念》之典题精练

一、典题精练之词句含义理解——《放牛记》徐则臣(2024新高考Ⅰ卷)

8.文章为何说“放牛给了我一个几近完美的少年时代”?(4分)

答:①少年时代,放牛部分满足了“我”的“少年英雄梦”,也让“我”拥有一些自由自在的好时光;

②回首往事,感慨放牛生活曾使“我”那样亲近自然与大地,滋养了“我”的成长。

二、典题精练之词句含义理解——《给儿子》陈村(2023新高考Ⅰ卷)

7.对文中画线句子的分析与鉴赏,不正确的一项是( )

A.句子①中“你会捉摸到”的那种“历史感”,也正是“我”当年的经验和感悟。

B.句子②语义上与上段文字紧密相连,但单独成段,语气和表达的感情就更强烈。

C.句子③中的“飘”,是年轻人的一种心理状态,因脱离了父辈压制而感到飘然自在。

D.句子④表达出的不确定,与前文多处“你会”“你得”表现出的笃定形成了张力。

C

解析:文中的“飘”指的是浮躁、不踏实。

三、典题精练之特殊句段作用——《机械的诗——旅途随笔之一》巴金(2023全国甲卷)

9.这篇随笔的最后段跳转到作者在上海的生活见闻,这样写有什么好处 请结合文本简要分析。(6 分)

答:①通过场景的转换,表明“机械的诗”到处都存在,写出了它的普遍性;(手法+内容)②通过对上海建筑工地的描写,进一步说明“机械的诗”的内涵和功能,深化了主题;(主题)③由旅途见闻引出日常生活中的所见所感,充分发挥了随笔自由灵活的特点。 (文体)

2025散文阅读

回归教材之选必中

选必中之教材解读

一、教材解读之单元导语

《记念刘和珍君》《为了忘却的记念》

本单元所选的作品,有的寄托对烈士牺牲的深切哀痛,表达对正义力量的信心;有的展现旧中国劳动人民的苦难,揭示中国革命的意义;有的描绘革命斗争的场景,反映革命志士的高尚品质和人民群众的不懈奋斗。

学习本单元,深刻认识革命历程,激发奋发向上的精神力量;了解纪实作品和虚构作品各自的特点和表现手法,欣赏作家塑造艺术形象的深刻功力和富有个性的创作风格。

纪念性散文

革命烈士的崇高形象

鲁迅的语言风格:幽默犀利、非正常表达的句子

二、教材解读之学习提示

《记念刘和珍君》和《为了忘却的记念》都是以写人记事为主的纪念性散文前者赞扬以刘和珍为代表的“为了中国而死的中国的青年”,后者感叹白莽、柔石等人的栖牲使“中国失掉了很好的青年”,两篇文章都表达了对青年革命烈士的哀悼和对反动势力的痛恨。

文体相同

情感相同

内容相同

《记念刘和珍君》“一字一泪,是用血泪写出了心坎里的哀痛,表达了革命者至情的文字”(许广平《女师大风潮与“三一八”惨秉)>)学习时,要注意概括刘和珍的有关事迹,梳理本文的情感发展脉络,体会鲁迅在字里行间表达的“至情”,以及对烈士栖牲意义的理性思考。文中很多语句值得反复品味,比如作者一方面说“我也早觉得有写一点东西的必要了”,另一方面又说“可是我实在无话可说”;又如“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血”“不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡”等这些都是理解本文思想与情感的切入点

关注议论、抒情的语句、散文关键句子含义的理解

《为了忘却的记念》为纪念“左联”五烈士而作,重点回忆了白莽和柔石作者选取一些看似零碎却很能表现人物性格的小事,勾勒出两位烈士的崇高形象。文中的议论和抒情文字也非常精辟、感人,阅读时要注意感受其表达效果。“惯于长夜过春时”一诗,感情深挚沉痛,与文中一些内容相互印证,不妨反复诵读,深入体会。

插入诗歌的作用

两篇文章有许多可以比较之处:比如二者都提到了“忘却”,前者以讽刺的口吻说“忘却的救主快要降临了罢”,后者则说“我不如忘却,不说的好罢”;又如二者都带有很强的抒情性,但前者的抒情直露显豁、汪洋恣肆,后者则使用了不少曲折隐晦的笔法这些都值得深入探究。

对比阅读:忘却的含义

前者写于刘和珍遇害后第14天,作者参加刘和珍追悼会后第7天,作者处于事件的当下期,悲愤难抑,不能自已,故而抒情浓烈直露,字字血泪;后者写于五烈士遇害两周年,激烈的情感沉淀人内心深处,故而情感虽然沉痛但不激烈波动。另外,抒情的直露悠肆到曲折隐晦,也和社会环境有关——白色恐怖时期,作者的革命斗争经验在某种程度上节制了他的抒情姿态。

三、教材解读之单元任务

二、本单元的课文,既有纪实性较强的散文和报告文学,也有以虚构为主的小说。阅读这些作品,分析其艺术特点,完成下列研习任务。

1.《记念刘和珍君》和《为了忘却的记念》都是鲁迅为纪念牺牲的进步青年所写的回忆性散文,但在写作手法和语言表达上又各有特色。认真阅读两篇文章,用旁批的形式就这些方面作一些评点,与小组同学交流后,合作整理一个“批注本”,在班上展示。

四、教材解读之课文梳理

选必中之《记念刘和珍君》

《记念刘和珍君》之知识点回顾

《记念刘和珍君》——1926年三一八惨案知识分子抗争

1.散文要素回顾:

内容:人、事

物、景

情感

哲理

描写、叙述

(抒情)

(议论)

结构

情感(主题)

手法

语言:清新优美

读者

《记念刘和珍君》——1926年三一八惨案知识分子抗争2.以刘和珍的典型事件分析人物形象:预定《莽原》杂志、参加师大学潮、徒手请愿牺牲 积极进取、求真好学、追求真理、自强上进,有正义感、责任感和反抗精神,温和善良,

热忱爱国、殒身不恤。

3.文中四处写到了刘和珍“始终微笑着,态度很温和”,有什么作用?

答:①采用反复和细节描写,突出刘和珍的温和善良的性格。(手法+内容——人物形象)②对比,突出执政府的残暴和反动文人卑劣(手法+内容)③表达作者对刘和珍的敬意(情感)

《记念刘和珍君》——1926年三一八惨案知识分子抗争

4.散文(句、段、标题)作用题思考角度:

内容上:人、事、物、景、(明确内容指向,写出什么内容)

结构上:位置(开头、中间、结尾)+局部结构手法(铺垫、伏笔、照应、开门见山)

情感上(主题上):抒发什么情感;议论说理,表明什么观点

手法上:句子本身的手法和语言特色

读者上

《记念刘和珍君》——1926年三一八惨案知识分子抗争

5.“说”与“不说”中明确散文线索:“说”与“不说”构成全文的结构线索、“悲”与“愤”是情感线索

纪念死者——悲

说 警醒庸人——愤

揭露暴行——愤

歌颂伟大——悲

反动文人

不说 暴虐政府

无边无际的庸人

悲愤交加

《记念刘和珍君》——1926年三一八惨案知识分子抗争

6.鲁迅的语言特色:幽默,犀利——反复、反语

(1)语言中的逻辑矛盾暗含情感矛盾

(2)转折词贯穿通篇,让文章充满力量

(3)长句与短句结合,让语言跌宕起伏

(4)冷静的叙述和热烈的抒情相结合

《记念刘和珍君》之典题精练

一、典题精练之标题作用——《到橘子林去》李广田2022新高考Ⅱ卷

8.“我”和小岫最终放弃去橘子林,本文却仍以“到橘子林去”为题,请简要谈谈你的理解。(4分)

答:①从内容上看,本文以“到橘子林去”为题,文中也一再强调让读者对橘子林充满期待,而“我”和小岫最终选择放弃,结果出人意料;②从结构上看,“到橘子林去”是叙述的主要线索,本文主要记述的是去橘子林途中的所见所闻所感;③从情感上看,“到橘子林去”的路上,“我”和小岫的情感发生了变化,从中体现了劳动人民的伟大力量。

二、典题精练之细节描写——《到橘子林去》李广田2022新高考Ⅱ卷

9.本文的童趣往往通过细节体现出来,请指出三处这样的细节并简要分析。(6分)

答:①小岫“还不等回她,她就又抢着说了”,体现了孩童的急切心理及一点狡黠;②小岫沿途不关心眼前景物,“一直拉着我向前走”,体现了孩童的单纯可爱;③小岫偷偷看自己的指甲,透露出孩童的小心思;④“回家告诉妈妈:马剪指甲,马不哭,马乖。”这是孩童的语言和思维方式,体现了孩童的天真。

三、典题精练之纪实文学文体——《长征:前所未闻的故事

(节选)》哈里森·索尔兹伯里2022全国甲卷

9.这两个内容相近的文本文体不同,因而艺术表现也有差异。请比较并简要分析。(6分)

答:①文本一是小说,在现实基础上有艺术虚构的成分;文本二是纪实作品,更多的是在采访调查基础上的真实记录。

②文本一运用环境烘托、细节描写、语言描写等多种表现手法,塑造了老胡这一艺术形象,完整讲述了长征路上的一个感人故事,极富艺术感染力;文本二以采访、回忆录等为基础,记录了陈毅的真实经历,极富现实冲击力。

③文本一以描写为主,语言生动形象;文本二以叙事为主,语言平实简洁。

四、典题精练之句段作用——《放猖》废名2021新高考Ⅱ卷

8.文本一中画线部分用了多个“跑”字,请简要分析这样写的好处。

答:①形象的解说了“放猖”的内涵,就是各处乱跑一阵;(内容上)②连用“跑”字渲染了“放猖”民俗热闹的气氛;(内容+效果)③表现孩子对自由自在奔跑的羡慕之情。(情感)

选必中之《为了忘却的记念》

《为了忘却的记念》之知识点回顾

《为了忘却的记念》——1933年左联五烈士的牺牲

1.标题的含义:①记住烈士的生前事迹②战友们的牺牲永远不会忘却③革命之路道阻且长,暂时搁置悲痛,以更有效的战斗来记念死者,奋力前行。

2.散文含义题(词句、标题)思考角度:

(1)抓指向:人、事、物、景、情、理(哲理、道理、观点、认识、感悟等)

(2)分析方法:句内主看——一看关键词,二看句子的内部结构(主干和修饰成分),三看句子本身的表达效果(手法+句式特点)

句外主看——一看所处位置,二看相邻句,三看段、章中心

《为了忘却的记念》——1933年左联五烈士的牺牲

3.抒情的曲折隐晦:用三个典故抒情(《思旧赋》《说岳全传》、方孝孺),用木刻抒情,用小诗抒情,揭露国民党反动派的暴行,抒发作者的愤懑之情;表达对死士的悼念,抒发对牺牲战友的悲痛之情。

4.“惯于长夜过春时”一诗的作用:

①表达作者对革命青年被杀害的悲愤之情,感情表达更加深挚沉痛。(情感)

②和文中内容相互印证:诗歌中的“朋辈成新鬼”照应文中柔石、白莽被杀害的内容。(内容)

《为了忘却的记念》——1933年左联五烈士的牺牲

6.散文特殊句段(插入句段、反复句段、引用句段)的作用:

①关注段落本身的艺术效果:故事段落增强传奇性,使得文章生动有趣;诗句段落增添文采,感情表达更加深挚;史实段落增强历史底蕴

②内容角度:人、事、物、景、(明确内容指向,写出什么内容)+丰富文章内容

③情感(主题)角度:表达情感,深化主题

④道理(哲理、观点、认识、感悟)角度:表达观点,增强说服力

⑤手法角度:使得行文富于变化

⑥读者角度:吸引读者的阅读兴趣

《为了忘却的记念》之典题精练

一、典题精练之词句含义理解——《放牛记》徐则臣(2024新高考Ⅰ卷)

8.文章为何说“放牛给了我一个几近完美的少年时代”?(4分)

答:①少年时代,放牛部分满足了“我”的“少年英雄梦”,也让“我”拥有一些自由自在的好时光;

②回首往事,感慨放牛生活曾使“我”那样亲近自然与大地,滋养了“我”的成长。

二、典题精练之词句含义理解——《给儿子》陈村(2023新高考Ⅰ卷)

7.对文中画线句子的分析与鉴赏,不正确的一项是( )

A.句子①中“你会捉摸到”的那种“历史感”,也正是“我”当年的经验和感悟。

B.句子②语义上与上段文字紧密相连,但单独成段,语气和表达的感情就更强烈。

C.句子③中的“飘”,是年轻人的一种心理状态,因脱离了父辈压制而感到飘然自在。

D.句子④表达出的不确定,与前文多处“你会”“你得”表现出的笃定形成了张力。

C

解析:文中的“飘”指的是浮躁、不踏实。

三、典题精练之特殊句段作用——《机械的诗——旅途随笔之一》巴金(2023全国甲卷)

9.这篇随笔的最后段跳转到作者在上海的生活见闻,这样写有什么好处 请结合文本简要分析。(6 分)

答:①通过场景的转换,表明“机械的诗”到处都存在,写出了它的普遍性;(手法+内容)②通过对上海建筑工地的描写,进一步说明“机械的诗”的内涵和功能,深化了主题;(主题)③由旅途见闻引出日常生活中的所见所感,充分发挥了随笔自由灵活的特点。 (文体)