九年级下册语文第三单元综合练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 九年级下册语文第三单元综合练习题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 25.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

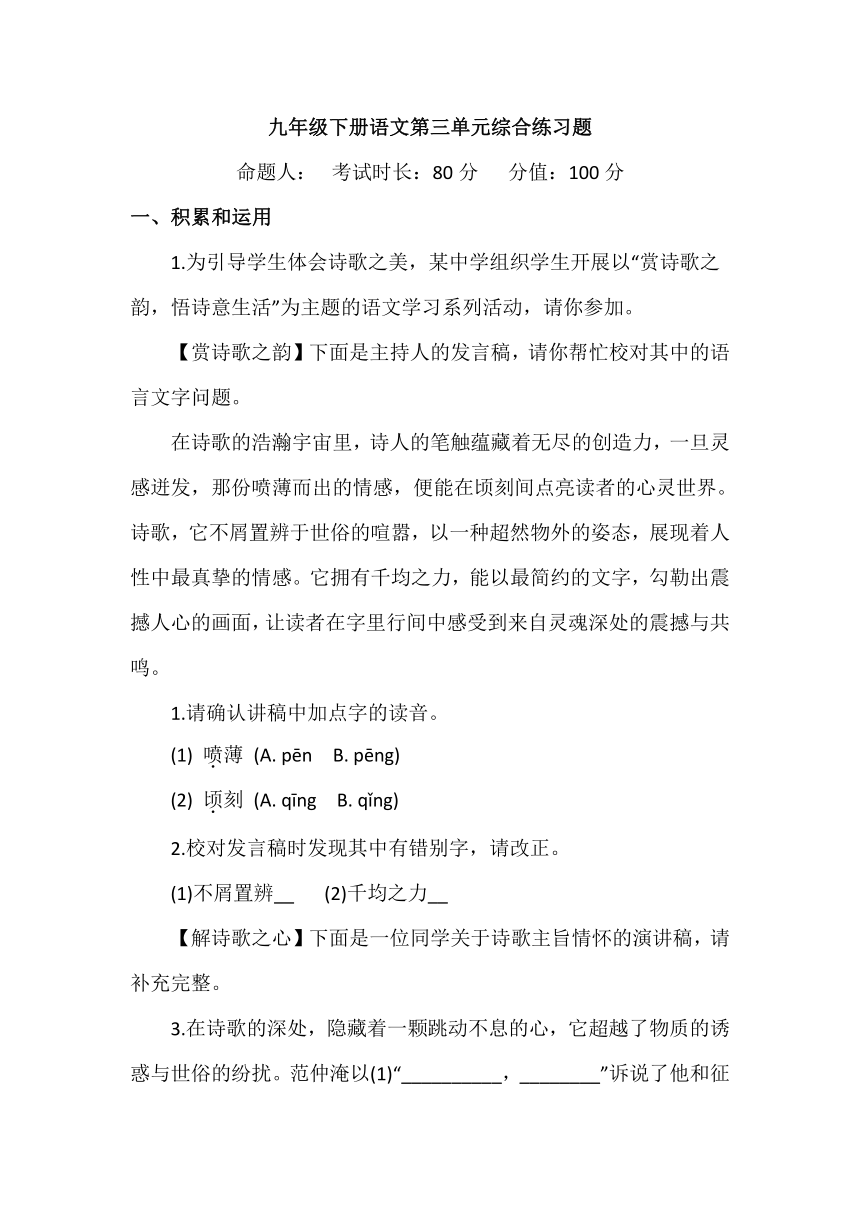

九年级下册语文第三单元综合练习题

命题人: 考试时长:80分 分值:100分

一、积累和运用

1.为引导学生体会诗歌之美,某中学组织学生开展以“赏诗歌之韵,悟诗意生活”为主题的语文学习系列活动,请你参加。

【赏诗歌之韵】下面是主持人的发言稿,请你帮忙校对其中的语言文字问题。

在诗歌的浩瀚宇宙里,诗人的笔触蕴藏着无尽的创造力,一旦灵感迸发,那份喷薄而出的情感,便能在顷刻间点亮读者的心灵世界。诗歌,它不屑置辨于世俗的喧嚣,以一种超然物外的姿态,展现着人性中最真挚的情感。它拥有千均之力,能以最简约的文字,勾勒出震撼人心的画面,让读者在字里行间中感受到来自灵魂深处的震撼与共鸣。

1.请确认讲稿中加点字的读音。

(1) 喷薄 (A. pēn B. pēng)

(2) 顷刻 (A. qīng B. qǐng)

2.校对发言稿时发现其中有错别字,请改正。

(1)不屑置辨__ (2)千均之力__

【解诗歌之心】下面是一位同学关于诗歌主旨情怀的演讲稿,请补充完整。

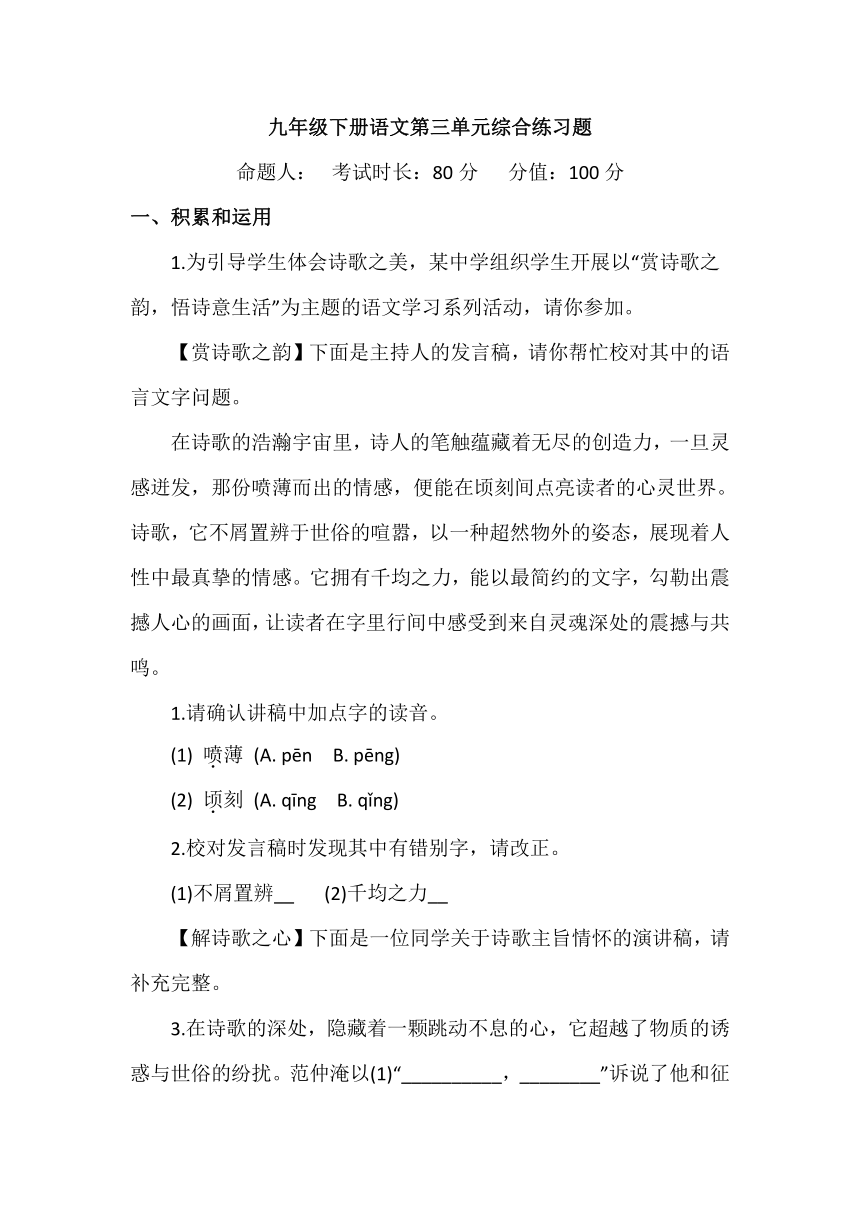

3.在诗歌的深处,隐藏着一颗跳动不息的心,它超越了物质的诱惑与世俗的纷扰。范仲淹以(1)“__________,________”诉说了他和征人们一种家和国不能兼顾的矛盾心理(《渔家傲·秋思》);宋濂以(2) “__________,__________”表明了他满足于从学习中获得而非物质条件带来的快乐(《送东阳马生序》);辛弃疾以(3) ”______________,

____________”表达了想要收复失地的强烈愿望和雄心壮志(《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》);诸葛亮以(4) “______________,不宜异同”强调了处理事务、评判功绩过失时,应秉持公正之心(《出师表》);舒婷以“我是你簇新的理想, (5)______________”,表达了对旧束缚的挣脱和对新希望的拥抱,展现了一颗自由之心(《祖国啊,我亲爱的祖国》)……

诗歌之心,是情感的海洋,是思想的火花,它引领我们走向更广阔的天地,让我们在喧嚣的世界中,找到一片宁静。

【品诗歌之美】为了更好地品读诗歌之美,同学们搜集了如下资料。请你阅读文段,完成下面的小题。

①在诗歌中,有金戈铁马的边塞生活,有富丽堂皇的阁楼宫殿,有小桥流水的田园风光……②读诗并不是附庸风雅。因为每个人都可以读诗,汲取诗歌中的音乐之美、情感之美。③读诗不能断章取义,而要在诗歌广袤的意境之海中游弋,让它为我们的精神世界提供更多滋养。④不仅诗歌是中国人民宝贵的文化遗产,更是全世界人民的精神财富。

4.第①句中的“金戈铁马”是__________(短语类型)

5.第②句的复句类型是________。

6.第④句有语病,请将修改意见写在下面的横线上。

__________________________________________________

【颂诗歌之情】

7.学校话剧社同学准备在革命烈士纪念活动中朗诵表演《革命烈士诗抄》中的两首诗,请你对他们进行指导。

诗歌 朗读建议 形象感知

砍头不要紧,

只要主义真。

杀了夏明翰,

还有后来人。 (1)应用怎样的语速语调朗诵这两首诗 呢 ( 填 序 号 )

A.明快而婉约

B.缓慢而慷慨

C. 自然而深沉 (2)这两首诗表现出革命烈士们 的形象。

恨不抗日死,

留作今日羞。

国破尚如此,

我何惜此头。

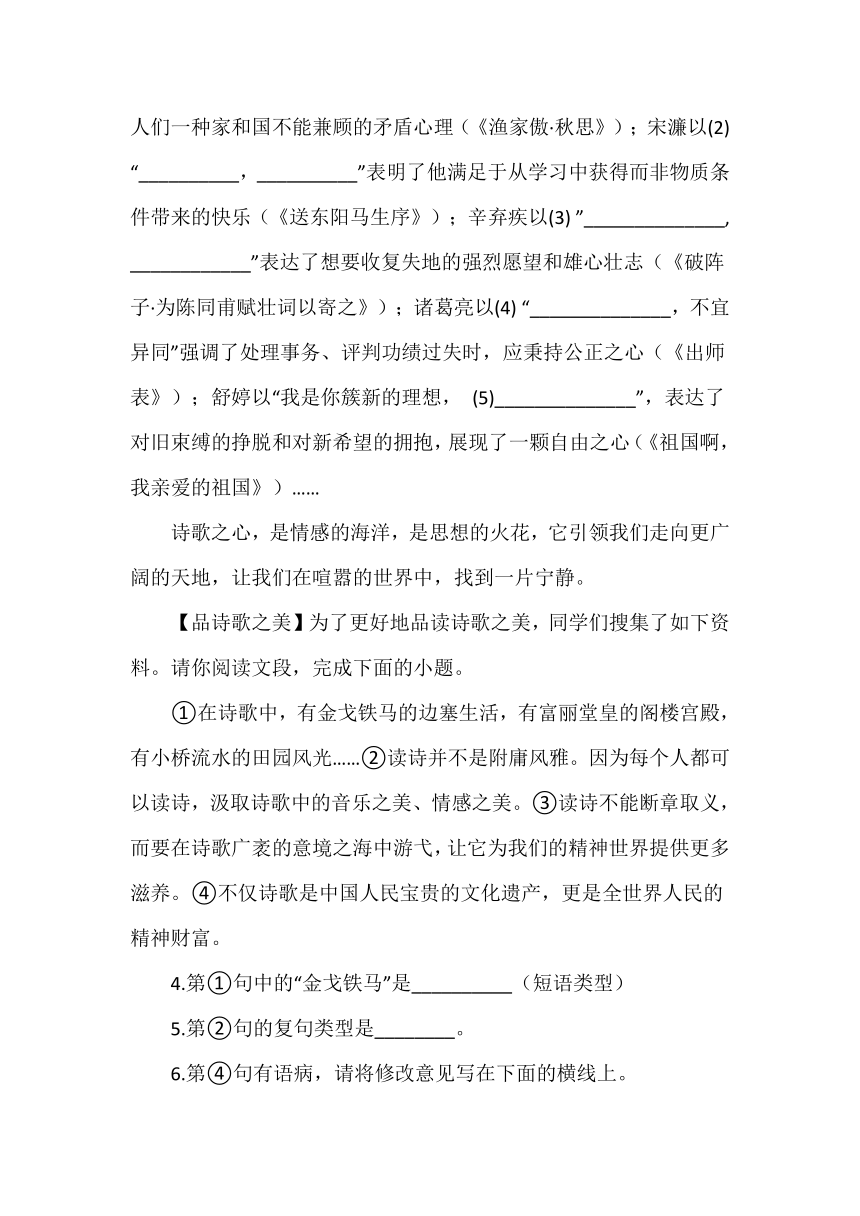

二、文言文阅读

2.阅读下面的文言文,完成试题。

【甲】嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲,居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎!噫!微斯人,吾谁与归?时六年九月十五日。

(节选自范仲淹《岳阳楼记》)

【乙】亭以雨名,志喜也。……予至扶风之明年,始治官舍。为亭于堂之北,而凿池其南。引流种树,以为休息之所。是岁之春,雨麦①于岐山之阳,其占为有年②。既而弥月不雨,民方以为忧。越三月,乙卯乃雨,甲子又雨,民以为未足。丁卯大雨,三日乃止。官吏相与庆于庭,商贾相与歌于市,农夫相与忭③于野。忧者以喜,病者以愈,而吾亭适成。

(节选自苏轼《喜雨亭记》)

【注释】①雨麦:下麦雨。②有年:丰年。③忭(biàn): 喜乐,欢欣。

1.解释下列句子中划线的词语。

(1) 是进亦忧,退亦忧 ( )

(2)先天下之忧而忧 ( )

(3)始治官舍 ( )

(4) 引流种树 ( )

2.下列句子中加点的“之”,与“予尝求古仁人之心”中“之”的意义和用法不同的一项是( )

A. 或异二者之为 B. 处江湖之远则忧其君

C. 予至扶风之明年 D. 以为休息之所

3.请将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1) 微斯人,吾谁与归?

(2) 亭以雨名,志喜也。

4.两位作者在文中表现出的“忧乐观”,有何不同?

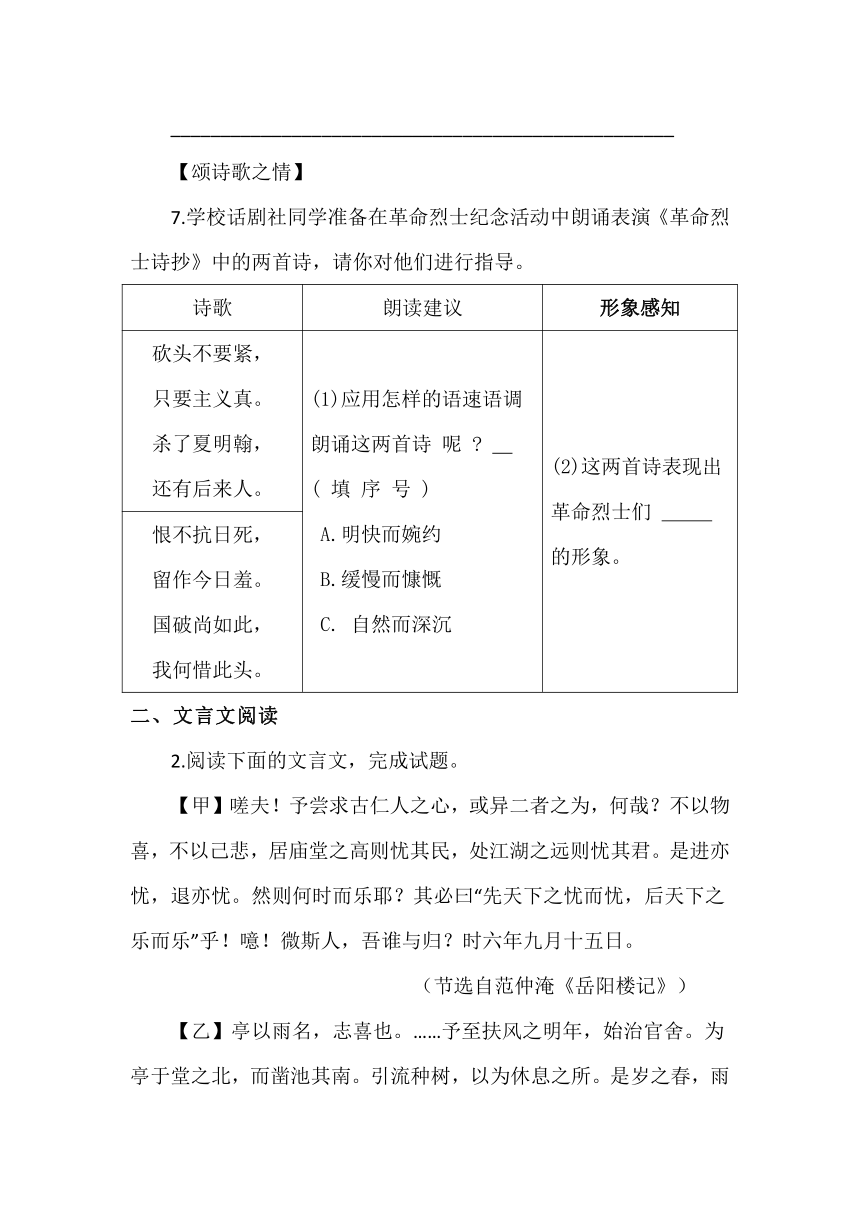

三、古诗词曲鉴赏

3.阅读下面的诗歌,完成试题。

白雪歌送武判官归京 岑参

北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。

忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾薄。

将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。

瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。

中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。

纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。

轮台东门送君去,去时雪满天山路。

山回路转不见君,雪上空留马行处。

1.某诗评家评论说,岑参的“忽如一夜春风来”与辛弃疾的“路转溪桥忽见”,这一“忽”字而立见“惊喜”。请做具体分析。

2.在诗歌赏析课上,小安同学认为“白草”是作者的笔误,应该写成“百草”, “百草折”更能突出胡地北风的强劲无比。你赞同他的观点吗?请结合诗歌特点说说你的理解。

四、作文

4.毕业在即,学校举办了一场别开生面的“时间胶囊①”活动,每位同学都需要写一篇文章,学校将把这篇文章放入“时间胶囊”中,并在三年后邮寄给同学本人,让未来的大家可以回忆起初中这段追逐梦想的美好年华。下面是活动通知中的一段话。(50分)

回首过去的日子,同学们相遇在校园,组建了团结友爱的班级,一起学习进步,一起锻炼成长……收获了无尽的快乐,珍藏了美好的情谊。

【注释】①时间胶囊:指将当下的有代表性意义的物品装入容器内密封,并在未来的某一时刻打开,用以供人回忆过去的容器。

请结合以上内容,以“美好的青春”为主题,写一篇文章。

要求:①题目自拟,文体自选;②不要套作,不得抄袭;③不得透露真实的地名、校名、人名等相关信息;④不少于600字。

参考答案

一、积累和运用

1. (1)“喷薄”A.pēn。(2)“顷刻”B.qǐng。

2.正确写法:“不屑置辩”“千钧之力” 。

(1)“不屑置辨”应改为“不屑置辩”:“辩”有辩论、辩解的意思,“不屑置辩”指认为不值得分辩。而“辨”侧重于辨别、分辨。

(2)“千均之力”应改为“千钧之力”:“钧”是古代的重量单位,“千钧之力”形容力量极大。

3.(1)浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计;(2)以中有足乐者,不知口体之奉不若人也;(3)了却君王天下事,赢得生前身后名;(4)陟罚臧否;

(5)刚从神话的蛛网里挣脱。

4.并列短语。

5.递进复句,因为“不仅……而且……”是典型的递进复句的关联词,强调了后者在程度或范围上比前者更进一步。

6.删掉“主要”或“关键”

7.(1)B ;(2)视死如归、坚贞不屈 。

解析:(1)这两首诗表达了革命烈士坚定的信念和大无畏的精神,应该用缓慢而慷慨的语速语调来朗诵,以突出这种情感,所以选B。

(2)第一首诗中“砍头不要紧,只要主义真”以及第二首诗中“国破尚如此,我何惜此头”等语句都充分表现出革命烈士视死如归、坚贞不屈的形象。

二、文言文阅读

1.(1)“是”在古文中常作指示代词,这里“是”指代前面说的这种情况,意思是“这”。

(2)“先”在句中表示时间上的先后顺序,意思是“在……之前”。

(3)“治”有多种含义,如治理、惩治、修建等。这里“治”是“修建”的意思。

(4)流”本义是水流动,这里“流”指“水,水流”。

2. B

解析:“予尝求古仁人之心”中“之”是助词,可译为“的”。

A选项:“或异二者之为”中“之”是助词,可译为“的”。B选项:“处江湖之远则忧其君”中“之”是助词,定语后置的标志,正常语序是“处远江湖则忧其君”,“之”在这里没有实际意义。

C选项:“予至扶风之明年”中“之”是助词,可译为“的”。D选项:“以为休息之所”中“之”是助词,可译为“的”。

3. 句子翻译:

(1)如果没有这种人,我同谁一道呢?

(2)亭子用雨来命名,是为了记载这件喜事。

4. 忧乐观比较:

范仲淹:从“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”可以看出,他把国家、民族的利益摆在首位,为天下人担忧在前,享受在后,体现的是“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的忧乐观。

苏轼:文中百姓因长时间不下雨而忧愁,后来天降大雨,百姓喜乐,苏轼与百姓一同庆祝,并且亭子建成也与百姓的喜乐相关,可见苏轼关心百姓疾苦,与百姓同忧同乐,表现出“与民同乐”的忧乐观 。

三、古诗词曲鉴赏

1. “忽如一夜春风来”,一个“忽”字,将突如其来的大雪比作春风骤起,带来满树繁花 。这一“忽”字,让诗人在冰天雪地的苦寒中,突然感受到如春天般的惊喜与奇幻。诗句描绘的是北方边塞,八月就已飞雪的场景。它打破了人们对边塞寒冷肃杀的常规认知,以奇特的想象营造出一种极为壮阔、浪漫的意境,表现出诗人面对塞外奇景时那种瞬间的震撼与欣喜之情。

辛弃疾“路转溪桥忽见”中“忽”字:此句描绘的是在漫步途中,走过溪桥转弯处,原本不见的景象忽然出现在眼前的情景。“忽”字生动地表现出一种意外之喜。在寻觅的过程中,诗人或许带着期待,而当那期待的景象突然映入眼帘时,“忽”字将这种惊喜的情绪瞬间放大,给人一种柳暗花明又一村的感觉,增添了诗歌的趣味性和灵动性。

所以说这两个“忽”字都通过意外的情境,立见惊喜之情,一个是塞外雪景带来的惊喜,一个是途中寻觅的意外之喜,都巧妙地传达出诗人的情感。

2.不赞同小安同学的观点。

①从诗歌的地域特色角度:“白草”是一种生长在北方塞外的草,其茎干在成熟后变为白色。岑参描写的是塞外风光,用“白草”符合当地的自然植被特点,具有鲜明的地域特征。如果写成“百草”,就失去了这种独特的地域指向性,不能准确地展现塞外的自然风貌。

②从诗歌的语言艺术角度:“白草”与后面的“折”以及“胡天八月即飞雪”相呼应,构成了一幅完整的塞外秋景图。“白草”在北风中被卷折,紧接着八月飞雪,这种描写顺理成章,且富有画面感。“百草”虽然也能体现风的强劲,但过于普通,缺乏“白草”所带来的那种独特的塞外韵味和视觉冲击力。所以“白草”并非笔误,而是作者精心的用词。

四、审题分析:

1. 主题:以“美好的青春”为主题写作,要紧扣初中阶段青春时光展开,结合材料中提到的校园相遇、团结班级、共同学习锻炼等内容,展现青春的美好。

2. 题目:题目自拟,可从不同角度体现青春美好,如以具体青春经历、感受来拟题,像《青春的拼搏乐章》《那些温暖的青春碎片》等。

3. 文体:文体自选。若擅长叙事,可写记叙文,通过具体事例展现青春故事;若善于发表观点,议论文也是不错选择,论述青春的价值、美好所在等;还可以写抒情散文,抒发对青春的赞美之情。

4. 要求:不能套作抄袭,保证文章原创。不能透露真实地名、校名、人名。字数不少于600字,需合理安排内容篇幅,使文章内容丰富完整。

写作思路:

1. 记叙文:可选取初中生活中几个典型场景,如运动会上为班级拼搏、课堂上小组合作攻克难题、文艺表演共同排练等,通过对人物语言、动作、神态等描写,生动展现青春的活力与美好,结尾表达对这段青春时光的珍惜。

2. 议论文:开头提出论点,如“青春因奋斗而美好”。中间通过列举名人青春奋斗事例、结合自身校园奋斗经历等进行论证,阐述奋斗对青春的意义。结尾呼吁珍惜青春,努力奋斗。

3. 抒情散文:用优美语言描绘青春画面,如校园四季景色、同学相处瞬间等,融入对青春的热爱与赞美之情,以情感动人,结尾升华主题,表达对青春的独特感悟。

参考范文(记叙文):

青春的光影流年

初中的时光,似一首悠扬的歌,每一个音符都跳动着青春的活力;又似一幅斑斓的画,每一抹色彩都描绘着青春的美好。在这即将毕业的时刻,回首望去,那些青春的光影流年,如电影般在我脑海中放映。

记得初入校园,我们迎来了军训。烈日高悬,炙烤着大地。站在训练场上,汗水顺着脸颊不断滑落,滴在发烫的地面上。可没有一个人喊累,大家都咬着牙,坚持着。“一、二、一”,整齐的口号声响彻操场,我们迈着坚定的步伐,每一步都踏得铿锵有力。那时候,我们从互不相识到彼此信任,团结的种子在这片炽热的土地上种下。

课堂,是我们求知的战场。有一次,老师在黑板上写下一道极具挑战性的数学题。同学们纷纷陷入思考,教室里安静得只听得见笔尖在纸上摩挲的声音。突然,同桌兴奋地抬起头,和我分享他的思路。我们小声讨论着,各执己见,争得面红耳赤。最后,在老师的引导下,我们找到了正确的解法。那一刻,我们相视而笑,眼中满是收获的喜悦。在知识的海洋里,我们相互学习,共同进步,青春在求知的热情中闪耀光芒。

学校的文艺汇演也是青春浓墨重彩的一笔。为了能在舞台上展现最好的自己,我们每天放学后都会留在教室排练舞蹈。从动作的生疏到熟练,从表情的僵硬到自然,每一个细节我们都反复打磨。无数次的摔倒,无数次的爬起,我们从未想过放弃。终于,到了演出的那一天。舞台上,灯光璀璨,我们尽情地舞动着,将青春的活力与风采展现得淋漓尽致。台下的掌声如雷,那一刻,所有的付出都得到了回报。

青春的路上,有欢笑,有泪水;有拼搏,有成长。这些美好的瞬间,如同点点繁星,照亮了我初中的青春岁月。我知道,三年后,当我再次打开这“时间胶囊”,回忆起这段美好的青春,心中定会涌起无尽的温暖与感动。而这些珍贵的回忆,也将成为我人生中最宝贵的财富,伴随我一路前行。

命题人: 考试时长:80分 分值:100分

一、积累和运用

1.为引导学生体会诗歌之美,某中学组织学生开展以“赏诗歌之韵,悟诗意生活”为主题的语文学习系列活动,请你参加。

【赏诗歌之韵】下面是主持人的发言稿,请你帮忙校对其中的语言文字问题。

在诗歌的浩瀚宇宙里,诗人的笔触蕴藏着无尽的创造力,一旦灵感迸发,那份喷薄而出的情感,便能在顷刻间点亮读者的心灵世界。诗歌,它不屑置辨于世俗的喧嚣,以一种超然物外的姿态,展现着人性中最真挚的情感。它拥有千均之力,能以最简约的文字,勾勒出震撼人心的画面,让读者在字里行间中感受到来自灵魂深处的震撼与共鸣。

1.请确认讲稿中加点字的读音。

(1) 喷薄 (A. pēn B. pēng)

(2) 顷刻 (A. qīng B. qǐng)

2.校对发言稿时发现其中有错别字,请改正。

(1)不屑置辨__ (2)千均之力__

【解诗歌之心】下面是一位同学关于诗歌主旨情怀的演讲稿,请补充完整。

3.在诗歌的深处,隐藏着一颗跳动不息的心,它超越了物质的诱惑与世俗的纷扰。范仲淹以(1)“__________,________”诉说了他和征人们一种家和国不能兼顾的矛盾心理(《渔家傲·秋思》);宋濂以(2) “__________,__________”表明了他满足于从学习中获得而非物质条件带来的快乐(《送东阳马生序》);辛弃疾以(3) ”______________,

____________”表达了想要收复失地的强烈愿望和雄心壮志(《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》);诸葛亮以(4) “______________,不宜异同”强调了处理事务、评判功绩过失时,应秉持公正之心(《出师表》);舒婷以“我是你簇新的理想, (5)______________”,表达了对旧束缚的挣脱和对新希望的拥抱,展现了一颗自由之心(《祖国啊,我亲爱的祖国》)……

诗歌之心,是情感的海洋,是思想的火花,它引领我们走向更广阔的天地,让我们在喧嚣的世界中,找到一片宁静。

【品诗歌之美】为了更好地品读诗歌之美,同学们搜集了如下资料。请你阅读文段,完成下面的小题。

①在诗歌中,有金戈铁马的边塞生活,有富丽堂皇的阁楼宫殿,有小桥流水的田园风光……②读诗并不是附庸风雅。因为每个人都可以读诗,汲取诗歌中的音乐之美、情感之美。③读诗不能断章取义,而要在诗歌广袤的意境之海中游弋,让它为我们的精神世界提供更多滋养。④不仅诗歌是中国人民宝贵的文化遗产,更是全世界人民的精神财富。

4.第①句中的“金戈铁马”是__________(短语类型)

5.第②句的复句类型是________。

6.第④句有语病,请将修改意见写在下面的横线上。

__________________________________________________

【颂诗歌之情】

7.学校话剧社同学准备在革命烈士纪念活动中朗诵表演《革命烈士诗抄》中的两首诗,请你对他们进行指导。

诗歌 朗读建议 形象感知

砍头不要紧,

只要主义真。

杀了夏明翰,

还有后来人。 (1)应用怎样的语速语调朗诵这两首诗 呢 ( 填 序 号 )

A.明快而婉约

B.缓慢而慷慨

C. 自然而深沉 (2)这两首诗表现出革命烈士们 的形象。

恨不抗日死,

留作今日羞。

国破尚如此,

我何惜此头。

二、文言文阅读

2.阅读下面的文言文,完成试题。

【甲】嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲,居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎!噫!微斯人,吾谁与归?时六年九月十五日。

(节选自范仲淹《岳阳楼记》)

【乙】亭以雨名,志喜也。……予至扶风之明年,始治官舍。为亭于堂之北,而凿池其南。引流种树,以为休息之所。是岁之春,雨麦①于岐山之阳,其占为有年②。既而弥月不雨,民方以为忧。越三月,乙卯乃雨,甲子又雨,民以为未足。丁卯大雨,三日乃止。官吏相与庆于庭,商贾相与歌于市,农夫相与忭③于野。忧者以喜,病者以愈,而吾亭适成。

(节选自苏轼《喜雨亭记》)

【注释】①雨麦:下麦雨。②有年:丰年。③忭(biàn): 喜乐,欢欣。

1.解释下列句子中划线的词语。

(1) 是进亦忧,退亦忧 ( )

(2)先天下之忧而忧 ( )

(3)始治官舍 ( )

(4) 引流种树 ( )

2.下列句子中加点的“之”,与“予尝求古仁人之心”中“之”的意义和用法不同的一项是( )

A. 或异二者之为 B. 处江湖之远则忧其君

C. 予至扶风之明年 D. 以为休息之所

3.请将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1) 微斯人,吾谁与归?

(2) 亭以雨名,志喜也。

4.两位作者在文中表现出的“忧乐观”,有何不同?

三、古诗词曲鉴赏

3.阅读下面的诗歌,完成试题。

白雪歌送武判官归京 岑参

北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。

忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾薄。

将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。

瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。

中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。

纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。

轮台东门送君去,去时雪满天山路。

山回路转不见君,雪上空留马行处。

1.某诗评家评论说,岑参的“忽如一夜春风来”与辛弃疾的“路转溪桥忽见”,这一“忽”字而立见“惊喜”。请做具体分析。

2.在诗歌赏析课上,小安同学认为“白草”是作者的笔误,应该写成“百草”, “百草折”更能突出胡地北风的强劲无比。你赞同他的观点吗?请结合诗歌特点说说你的理解。

四、作文

4.毕业在即,学校举办了一场别开生面的“时间胶囊①”活动,每位同学都需要写一篇文章,学校将把这篇文章放入“时间胶囊”中,并在三年后邮寄给同学本人,让未来的大家可以回忆起初中这段追逐梦想的美好年华。下面是活动通知中的一段话。(50分)

回首过去的日子,同学们相遇在校园,组建了团结友爱的班级,一起学习进步,一起锻炼成长……收获了无尽的快乐,珍藏了美好的情谊。

【注释】①时间胶囊:指将当下的有代表性意义的物品装入容器内密封,并在未来的某一时刻打开,用以供人回忆过去的容器。

请结合以上内容,以“美好的青春”为主题,写一篇文章。

要求:①题目自拟,文体自选;②不要套作,不得抄袭;③不得透露真实的地名、校名、人名等相关信息;④不少于600字。

参考答案

一、积累和运用

1. (1)“喷薄”A.pēn。(2)“顷刻”B.qǐng。

2.正确写法:“不屑置辩”“千钧之力” 。

(1)“不屑置辨”应改为“不屑置辩”:“辩”有辩论、辩解的意思,“不屑置辩”指认为不值得分辩。而“辨”侧重于辨别、分辨。

(2)“千均之力”应改为“千钧之力”:“钧”是古代的重量单位,“千钧之力”形容力量极大。

3.(1)浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计;(2)以中有足乐者,不知口体之奉不若人也;(3)了却君王天下事,赢得生前身后名;(4)陟罚臧否;

(5)刚从神话的蛛网里挣脱。

4.并列短语。

5.递进复句,因为“不仅……而且……”是典型的递进复句的关联词,强调了后者在程度或范围上比前者更进一步。

6.删掉“主要”或“关键”

7.(1)B ;(2)视死如归、坚贞不屈 。

解析:(1)这两首诗表达了革命烈士坚定的信念和大无畏的精神,应该用缓慢而慷慨的语速语调来朗诵,以突出这种情感,所以选B。

(2)第一首诗中“砍头不要紧,只要主义真”以及第二首诗中“国破尚如此,我何惜此头”等语句都充分表现出革命烈士视死如归、坚贞不屈的形象。

二、文言文阅读

1.(1)“是”在古文中常作指示代词,这里“是”指代前面说的这种情况,意思是“这”。

(2)“先”在句中表示时间上的先后顺序,意思是“在……之前”。

(3)“治”有多种含义,如治理、惩治、修建等。这里“治”是“修建”的意思。

(4)流”本义是水流动,这里“流”指“水,水流”。

2. B

解析:“予尝求古仁人之心”中“之”是助词,可译为“的”。

A选项:“或异二者之为”中“之”是助词,可译为“的”。B选项:“处江湖之远则忧其君”中“之”是助词,定语后置的标志,正常语序是“处远江湖则忧其君”,“之”在这里没有实际意义。

C选项:“予至扶风之明年”中“之”是助词,可译为“的”。D选项:“以为休息之所”中“之”是助词,可译为“的”。

3. 句子翻译:

(1)如果没有这种人,我同谁一道呢?

(2)亭子用雨来命名,是为了记载这件喜事。

4. 忧乐观比较:

范仲淹:从“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”可以看出,他把国家、民族的利益摆在首位,为天下人担忧在前,享受在后,体现的是“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的忧乐观。

苏轼:文中百姓因长时间不下雨而忧愁,后来天降大雨,百姓喜乐,苏轼与百姓一同庆祝,并且亭子建成也与百姓的喜乐相关,可见苏轼关心百姓疾苦,与百姓同忧同乐,表现出“与民同乐”的忧乐观 。

三、古诗词曲鉴赏

1. “忽如一夜春风来”,一个“忽”字,将突如其来的大雪比作春风骤起,带来满树繁花 。这一“忽”字,让诗人在冰天雪地的苦寒中,突然感受到如春天般的惊喜与奇幻。诗句描绘的是北方边塞,八月就已飞雪的场景。它打破了人们对边塞寒冷肃杀的常规认知,以奇特的想象营造出一种极为壮阔、浪漫的意境,表现出诗人面对塞外奇景时那种瞬间的震撼与欣喜之情。

辛弃疾“路转溪桥忽见”中“忽”字:此句描绘的是在漫步途中,走过溪桥转弯处,原本不见的景象忽然出现在眼前的情景。“忽”字生动地表现出一种意外之喜。在寻觅的过程中,诗人或许带着期待,而当那期待的景象突然映入眼帘时,“忽”字将这种惊喜的情绪瞬间放大,给人一种柳暗花明又一村的感觉,增添了诗歌的趣味性和灵动性。

所以说这两个“忽”字都通过意外的情境,立见惊喜之情,一个是塞外雪景带来的惊喜,一个是途中寻觅的意外之喜,都巧妙地传达出诗人的情感。

2.不赞同小安同学的观点。

①从诗歌的地域特色角度:“白草”是一种生长在北方塞外的草,其茎干在成熟后变为白色。岑参描写的是塞外风光,用“白草”符合当地的自然植被特点,具有鲜明的地域特征。如果写成“百草”,就失去了这种独特的地域指向性,不能准确地展现塞外的自然风貌。

②从诗歌的语言艺术角度:“白草”与后面的“折”以及“胡天八月即飞雪”相呼应,构成了一幅完整的塞外秋景图。“白草”在北风中被卷折,紧接着八月飞雪,这种描写顺理成章,且富有画面感。“百草”虽然也能体现风的强劲,但过于普通,缺乏“白草”所带来的那种独特的塞外韵味和视觉冲击力。所以“白草”并非笔误,而是作者精心的用词。

四、审题分析:

1. 主题:以“美好的青春”为主题写作,要紧扣初中阶段青春时光展开,结合材料中提到的校园相遇、团结班级、共同学习锻炼等内容,展现青春的美好。

2. 题目:题目自拟,可从不同角度体现青春美好,如以具体青春经历、感受来拟题,像《青春的拼搏乐章》《那些温暖的青春碎片》等。

3. 文体:文体自选。若擅长叙事,可写记叙文,通过具体事例展现青春故事;若善于发表观点,议论文也是不错选择,论述青春的价值、美好所在等;还可以写抒情散文,抒发对青春的赞美之情。

4. 要求:不能套作抄袭,保证文章原创。不能透露真实地名、校名、人名。字数不少于600字,需合理安排内容篇幅,使文章内容丰富完整。

写作思路:

1. 记叙文:可选取初中生活中几个典型场景,如运动会上为班级拼搏、课堂上小组合作攻克难题、文艺表演共同排练等,通过对人物语言、动作、神态等描写,生动展现青春的活力与美好,结尾表达对这段青春时光的珍惜。

2. 议论文:开头提出论点,如“青春因奋斗而美好”。中间通过列举名人青春奋斗事例、结合自身校园奋斗经历等进行论证,阐述奋斗对青春的意义。结尾呼吁珍惜青春,努力奋斗。

3. 抒情散文:用优美语言描绘青春画面,如校园四季景色、同学相处瞬间等,融入对青春的热爱与赞美之情,以情感动人,结尾升华主题,表达对青春的独特感悟。

参考范文(记叙文):

青春的光影流年

初中的时光,似一首悠扬的歌,每一个音符都跳动着青春的活力;又似一幅斑斓的画,每一抹色彩都描绘着青春的美好。在这即将毕业的时刻,回首望去,那些青春的光影流年,如电影般在我脑海中放映。

记得初入校园,我们迎来了军训。烈日高悬,炙烤着大地。站在训练场上,汗水顺着脸颊不断滑落,滴在发烫的地面上。可没有一个人喊累,大家都咬着牙,坚持着。“一、二、一”,整齐的口号声响彻操场,我们迈着坚定的步伐,每一步都踏得铿锵有力。那时候,我们从互不相识到彼此信任,团结的种子在这片炽热的土地上种下。

课堂,是我们求知的战场。有一次,老师在黑板上写下一道极具挑战性的数学题。同学们纷纷陷入思考,教室里安静得只听得见笔尖在纸上摩挲的声音。突然,同桌兴奋地抬起头,和我分享他的思路。我们小声讨论着,各执己见,争得面红耳赤。最后,在老师的引导下,我们找到了正确的解法。那一刻,我们相视而笑,眼中满是收获的喜悦。在知识的海洋里,我们相互学习,共同进步,青春在求知的热情中闪耀光芒。

学校的文艺汇演也是青春浓墨重彩的一笔。为了能在舞台上展现最好的自己,我们每天放学后都会留在教室排练舞蹈。从动作的生疏到熟练,从表情的僵硬到自然,每一个细节我们都反复打磨。无数次的摔倒,无数次的爬起,我们从未想过放弃。终于,到了演出的那一天。舞台上,灯光璀璨,我们尽情地舞动着,将青春的活力与风采展现得淋漓尽致。台下的掌声如雷,那一刻,所有的付出都得到了回报。

青春的路上,有欢笑,有泪水;有拼搏,有成长。这些美好的瞬间,如同点点繁星,照亮了我初中的青春岁月。我知道,三年后,当我再次打开这“时间胶囊”,回忆起这段美好的青春,心中定会涌起无尽的温暖与感动。而这些珍贵的回忆,也将成为我人生中最宝贵的财富,伴随我一路前行。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读