数学 必修五 第一章1.1正弦定理教案

文档属性

| 名称 | 数学 必修五 第一章1.1正弦定理教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 30.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教新课标A版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2016-05-17 18:15:47 | ||

图片预览

文档简介

数学学科 必修五 第一章《解三角形》

1.1.1 正弦定理

祁县二中数学学科教案 姓名 许变梅

【教学目标】

知识与技能:

1.通过对任意三角形边长和角度关系的探索,掌握正弦定理的内容及其证

方法;

2.会运用正弦定理与三角形内角和定理解决一些简单的解三角形问题。

过程与方法:

让学生从已有知识出发,通过阅读课本,共同 ( http: / / www.21cnjy.com )探究在任意三角形中,边与其对角的关系,引导学生通过观察、归纳、猜想、证明,由特殊到一般得到正弦定理,体验数学发现和创造的历程。

情感态度与价值观:

通过正弦定理的探究学习,培养学生探索数学规 ( http: / / www.21cnjy.com )律的思维能力,培养学生用数学的方法去解决实际问题的能力.通过学生的积极参与,激发学生对数学学习的热情,培养学生独立思考和勇于探索的精神.

【教学重点】

正弦定理的探索和证明及其基本应用。

【教学难点】

已知两边和其中一边的对角解三角形时判断解的个数。

【教学过程】

一、创设情境

如图,想在河岸A点到对岸B点之间架设一座桥梁,需要先测定河岸A点到对岸B点的距离. 如果有米尺与测角仪我们能否计算出A、B的距离?

二、自学深思

阅读教材第一章章引言------3页探究前内容,思考下列问题。

1.本章讲将学习哪些内容?要解决哪些问题?

2.在ΔABC中,角A、B、C的对边为a、b、c,

(1)中的边角关系是: ;

(2)锐角ΔABC中的边角关系是: ;

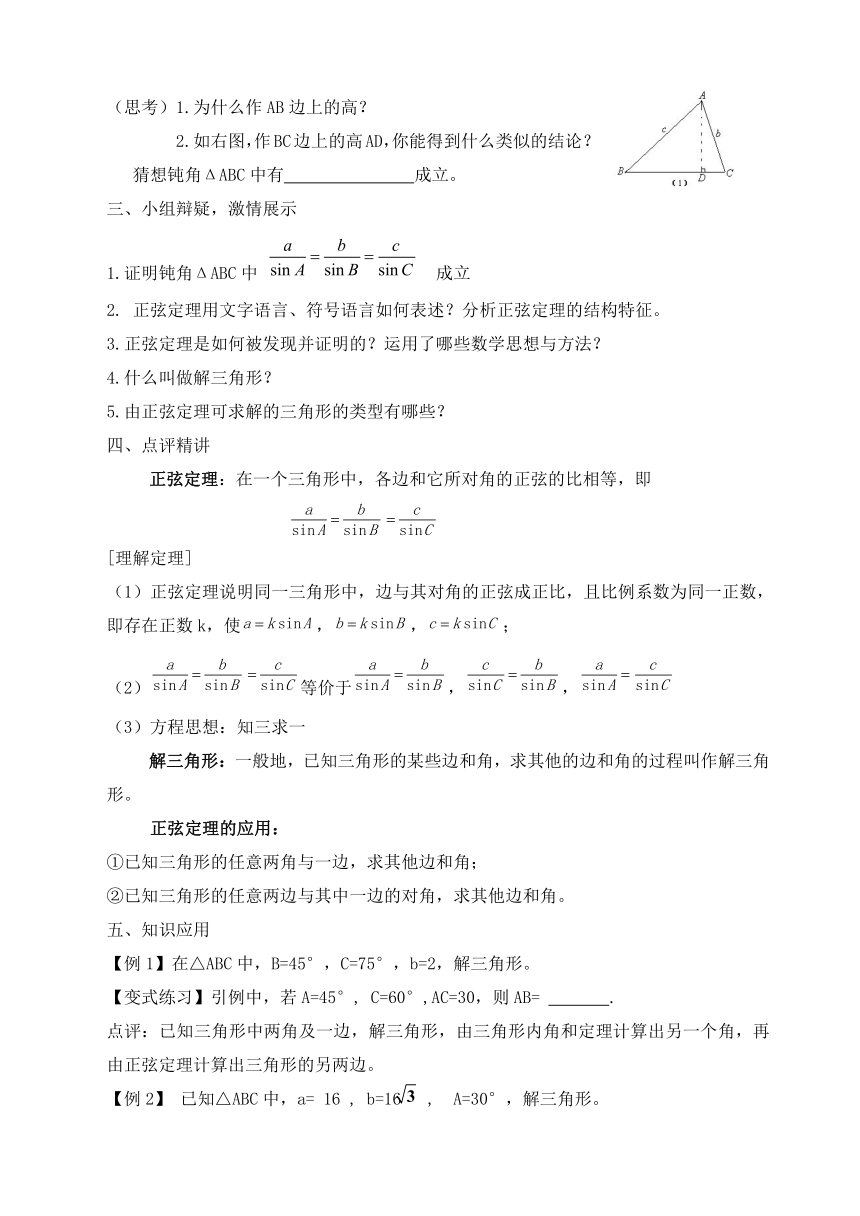

(思考)1.为什么作AB边上的高?

2.如右图,作BC边上的高AD,你能得到什么类似的结论?

猜想钝角ΔABC中有 成立。

三、小组辩疑,激情展示

1.证明钝角ΔABC中 成立

2. 正弦定理用文字语言、符号语言如何表述?分析正弦定理的结构特征。

3.正弦定理是如何被发现并证明的?运用了哪些数学思想与方法?

4.什么叫做解三角形?

5.由正弦定理可求解的三角形的类型有哪些?

四、点评精讲

正弦定理:在一个三角形中,各边和它所对角的正弦的比相等,即

[理解定理]

(1)正弦定理说明同一三角形中,边与其对角的正弦成正比,且比例系数为同一正数,即存在正数k,使,,;

(2)等价于,,

(3)方程思想:知三求一

解三角形:一般地,已知三角形的某些边和角,求其他的边和角的过程叫作解三角形。

正弦定理的应用:

①已知三角形的任意两角与一边,求其他边和角;

②已知三角形的任意两边与其中一边的对角,求其他边和角。

五、知识应用

【例1】在△ABC中,B=45°,C=75°,b=2,解三角形。

【变式练习】引例中,若A=45°, C=60°,AC=30,则AB= .

点评:已知三角形中两角及一边,解三角形,由三角形内角和定理计算出另一个角,再由正弦定理计算出三角形的另两边。

【例2】 已知△ABC中,a= 16 , b=16 , A=30°,解三角形。

【变式练习】 在△ABC中,a=1, c= , C=60°,则A= . .

点评:已知两边和其中一边的对角解三角形时, ( http: / / www.21cnjy.com )应用正弦定理,计算出另一边的对角的正弦值,进而确定这个角和三角形其他的边和角。注意解的个数的确定。

【归纳总结】用正弦定理解三角形的步骤:

已知两角和任意一边,解三角形

已知两边和其中一边的对角,解三角形

【巩固练习】

1、在△ABC中,一定成立的是 ( ).

A、 B、

C、 D、

2.在中,已知,则等于( ).

A. B. C. D.

3.在△ABC中,已知,B= 。

4.在△ABC中,若∠A:∠B:∠C=1:2:3,则 。 .

【课堂小结】

本节课的收获有:

【布置作业】

1、了解正弦定理的其他证法

2、阅读教材8----9页,进一步探究三角形已知两边与其中一边的对角时解的情况。

3、习题1.1 1、2题。

正弦定理一、定理的推导与 ( http: / / www.21cnjy.com )证明 二、正弦定理 四、知识应用 1.文字语言: 例1 2.结构特征: 例2 3.知三求一 三、解三角形的类型 归纳:已知两边和其中一边的对角,解的个数的确定

板书设计

祁县二中数学学科教学反思 姓名 许变梅

本节课是定理教学课,在教学过程设计上我 ( http: / / www.21cnjy.com )从学生的实际情况出发,从日常生活中的实际问题引入,激发学生思维,激发学生的求知欲,再引导学生阅读课本,复习探究直角三角形与锐角三角形中的边角关系,进而得到钝角三角形中边角关系的猜想,培养学生从特殊到一般思想意识,培养学生创造性思维能力。接着我提出五个问题,让学生通过个人、小组、集体等多种解难释疑的尝试活动,完成了对正弦定理的证明与理解。最后我设计了两个例题,通过学生在黑板上板书并讲解,即促使学生养成规范答题的习惯,又提升了数学语言的表达能力,还反馈了本节课的学习效果。我认为本节课是比较成功的一节课。

本节课存在以下不足之处:

1.教师在指导作用上表现出的方法和效果不突出。如在定理证明的过程中,让学生思考交流的时间还是少了些,还有部分同学没太懂。

2.教学过程中时间的分配不够适当,教学语言不够精简。

今后一定避免此类问题,争取更大的进步。

C

A

B

b

c

a

1.1.1 正弦定理

祁县二中数学学科教案 姓名 许变梅

【教学目标】

知识与技能:

1.通过对任意三角形边长和角度关系的探索,掌握正弦定理的内容及其证

方法;

2.会运用正弦定理与三角形内角和定理解决一些简单的解三角形问题。

过程与方法:

让学生从已有知识出发,通过阅读课本,共同 ( http: / / www.21cnjy.com )探究在任意三角形中,边与其对角的关系,引导学生通过观察、归纳、猜想、证明,由特殊到一般得到正弦定理,体验数学发现和创造的历程。

情感态度与价值观:

通过正弦定理的探究学习,培养学生探索数学规 ( http: / / www.21cnjy.com )律的思维能力,培养学生用数学的方法去解决实际问题的能力.通过学生的积极参与,激发学生对数学学习的热情,培养学生独立思考和勇于探索的精神.

【教学重点】

正弦定理的探索和证明及其基本应用。

【教学难点】

已知两边和其中一边的对角解三角形时判断解的个数。

【教学过程】

一、创设情境

如图,想在河岸A点到对岸B点之间架设一座桥梁,需要先测定河岸A点到对岸B点的距离. 如果有米尺与测角仪我们能否计算出A、B的距离?

二、自学深思

阅读教材第一章章引言------3页探究前内容,思考下列问题。

1.本章讲将学习哪些内容?要解决哪些问题?

2.在ΔABC中,角A、B、C的对边为a、b、c,

(1)中的边角关系是: ;

(2)锐角ΔABC中的边角关系是: ;

(思考)1.为什么作AB边上的高?

2.如右图,作BC边上的高AD,你能得到什么类似的结论?

猜想钝角ΔABC中有 成立。

三、小组辩疑,激情展示

1.证明钝角ΔABC中 成立

2. 正弦定理用文字语言、符号语言如何表述?分析正弦定理的结构特征。

3.正弦定理是如何被发现并证明的?运用了哪些数学思想与方法?

4.什么叫做解三角形?

5.由正弦定理可求解的三角形的类型有哪些?

四、点评精讲

正弦定理:在一个三角形中,各边和它所对角的正弦的比相等,即

[理解定理]

(1)正弦定理说明同一三角形中,边与其对角的正弦成正比,且比例系数为同一正数,即存在正数k,使,,;

(2)等价于,,

(3)方程思想:知三求一

解三角形:一般地,已知三角形的某些边和角,求其他的边和角的过程叫作解三角形。

正弦定理的应用:

①已知三角形的任意两角与一边,求其他边和角;

②已知三角形的任意两边与其中一边的对角,求其他边和角。

五、知识应用

【例1】在△ABC中,B=45°,C=75°,b=2,解三角形。

【变式练习】引例中,若A=45°, C=60°,AC=30,则AB= .

点评:已知三角形中两角及一边,解三角形,由三角形内角和定理计算出另一个角,再由正弦定理计算出三角形的另两边。

【例2】 已知△ABC中,a= 16 , b=16 , A=30°,解三角形。

【变式练习】 在△ABC中,a=1, c= , C=60°,则A= . .

点评:已知两边和其中一边的对角解三角形时, ( http: / / www.21cnjy.com )应用正弦定理,计算出另一边的对角的正弦值,进而确定这个角和三角形其他的边和角。注意解的个数的确定。

【归纳总结】用正弦定理解三角形的步骤:

已知两角和任意一边,解三角形

已知两边和其中一边的对角,解三角形

【巩固练习】

1、在△ABC中,一定成立的是 ( ).

A、 B、

C、 D、

2.在中,已知,则等于( ).

A. B. C. D.

3.在△ABC中,已知,B= 。

4.在△ABC中,若∠A:∠B:∠C=1:2:3,则 。 .

【课堂小结】

本节课的收获有:

【布置作业】

1、了解正弦定理的其他证法

2、阅读教材8----9页,进一步探究三角形已知两边与其中一边的对角时解的情况。

3、习题1.1 1、2题。

正弦定理一、定理的推导与 ( http: / / www.21cnjy.com )证明 二、正弦定理 四、知识应用 1.文字语言: 例1 2.结构特征: 例2 3.知三求一 三、解三角形的类型 归纳:已知两边和其中一边的对角,解的个数的确定

板书设计

祁县二中数学学科教学反思 姓名 许变梅

本节课是定理教学课,在教学过程设计上我 ( http: / / www.21cnjy.com )从学生的实际情况出发,从日常生活中的实际问题引入,激发学生思维,激发学生的求知欲,再引导学生阅读课本,复习探究直角三角形与锐角三角形中的边角关系,进而得到钝角三角形中边角关系的猜想,培养学生从特殊到一般思想意识,培养学生创造性思维能力。接着我提出五个问题,让学生通过个人、小组、集体等多种解难释疑的尝试活动,完成了对正弦定理的证明与理解。最后我设计了两个例题,通过学生在黑板上板书并讲解,即促使学生养成规范答题的习惯,又提升了数学语言的表达能力,还反馈了本节课的学习效果。我认为本节课是比较成功的一节课。

本节课存在以下不足之处:

1.教师在指导作用上表现出的方法和效果不突出。如在定理证明的过程中,让学生思考交流的时间还是少了些,还有部分同学没太懂。

2.教学过程中时间的分配不够适当,教学语言不够精简。

今后一定避免此类问题,争取更大的进步。

C

A

B

b

c

a