统编版语文九年级下册第13课短文两篇练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版语文九年级下册第13课短文两篇练习题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 234.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-23 20:45:10 | ||

图片预览

文档简介

统编版语文九年级下册第13课短文两篇练习题(含答案)

积累与运用

阅读下面的语段,完成后面的小题。

“少年读书,如隙中窥月。中年读书,如庭中望月。老年读书,如台上玩月。皆以阅历之浅深,为所得之浅深耳。”一个人喜欢shè 猎什么样的书,很能说明其趣味和品性。当然,读书可以yí 情,读得多了,书中的正能量自然也就塑造和增强了读者的气质,所以人们说“腹有诗书气自华”,真是三日不读书,则面目可憎。

给加点字注音。

塑造( ) 面目可憎( )

根据拼音写汉字。

shè猎( ) yí情( )

3.请选出下列句子中加点成语运用正确的一项( )

A.宋濂求学的经历说明要学有所成,关键在于要有不求甚解和勤奋刻苦的精神。

B.明日起冷空气再次南下,大风降温也会接踵而至的到来,公众外出注意防风保暖。

C.这个学生,才思散捷,写文章时,语言清新流畅,没有丝毫寻章摘句的痕迹。

D.本来是一堂非常生动的生物课,让他讲得味同嚼蜡,同学们听得恹恹欲睡。

阅读语段,按要求完成后面的题目

①“知识犹如人体的血液一样宝贵。人缺少了血液,身体就要衰弱,人缺少了知识,头脑就要枯竭。”②这是高士其说的一句很有道理的至理名言,也是对阅读的最好理解。③早一天阅读,就多一分人生的智慧;迟一天阅读,就多一分平庸的困扰。④人生 没有“彩排”的机会, 阅读可以让“直播”更加精彩。⑤每一个热爱阅读的人,都自带高光“滤镜”。⑥阅读,悦读,邀你开启读书之旅,在旅途中遇见更美好的自己!

4.第①句中有一处标点使用有误,请将修改意见写在下面的横线上。

第②句有一处语病,请将修改意见写在下面的横线上。

6.请选出下列选项中排序正确的一项( )

①这就是说,有些书只要读读它们的一部分就够了,有些书可以全读,但是不必过于细心地读。

②还有不多的几部书则应当全读,勤读,而且用心地读。

③但是这种办法只适于次要的议论和次要的书籍,否则录要的书就和蒸馏的水一样,都是无味的东西。

④有些书可供一尝,有些书可以吞下,有不多的几部书则应当咀嚼消化。

⑤有些书也可以请代表去读,并且由别人替我作出节要来。

④①②⑤③ B.①④②⑤③ C.⑤④②①③ D.④⑤②①③

7.文学常识填空。

(1)《谈读书》一文选自《 》,作者是 ,他是 国 家、 家。

(2)《不求甚解》一文选自《 》,作者是 ,他是 (散文体裁)作家。

8.默写

(1)读书使人充实, ,作文使人准确。

(2)读书足以怡情, , 。

(3)读史使人明智, ,数学使人周密。

9、指出下列句子所运用的论证方法。

(1)书亦可请人代读,取其所作摘要,但只限题材较次或价值不高者,否则书经提炼犹如水经蒸馏,味同嚼蜡矣。 ( )

(2)不求甚解这句话最早是陶渊明说的。他在《五柳先生传》这篇短文中写道:“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。”( )

10星辰学校开展“我的‘双减’生活”综合实践活动,请你参与。

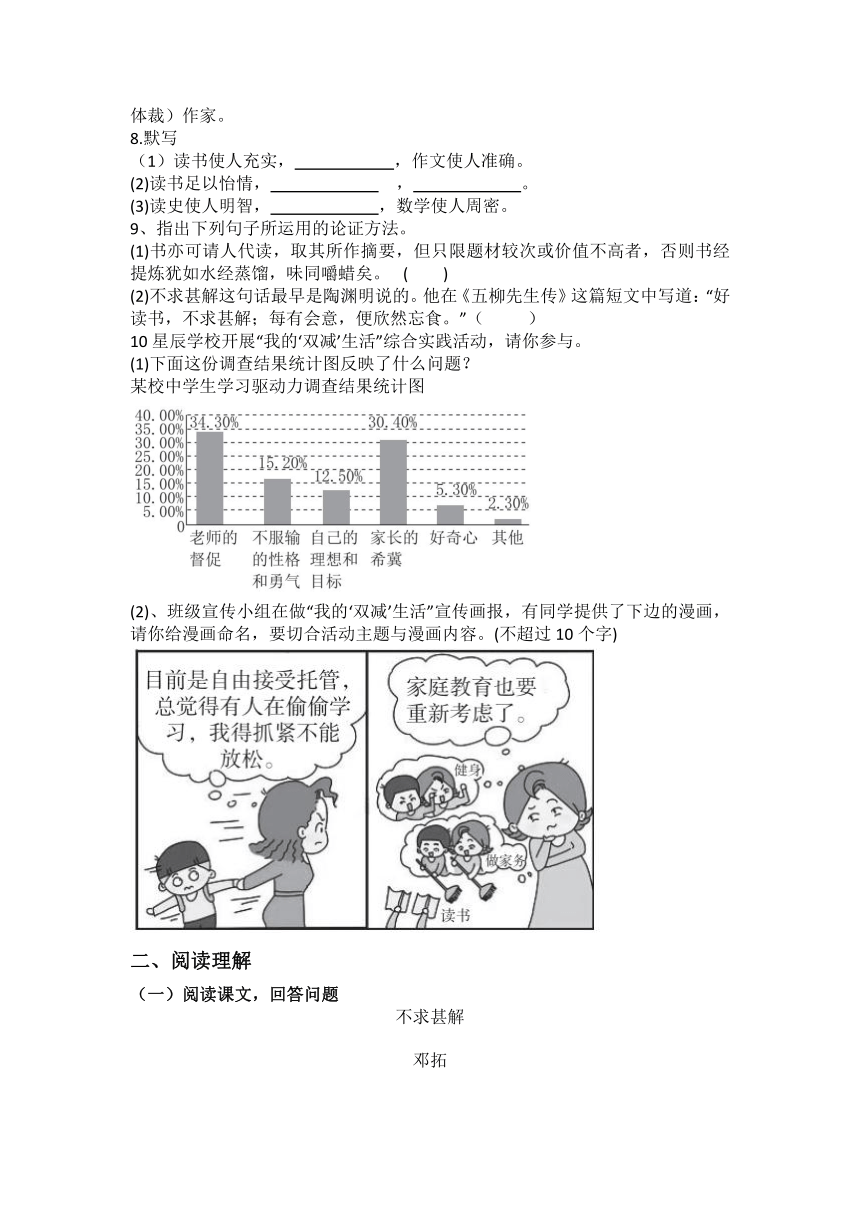

(1)下面这份调查结果统计图反映了什么问题?

某校中学生学习驱动力调查结果统计图

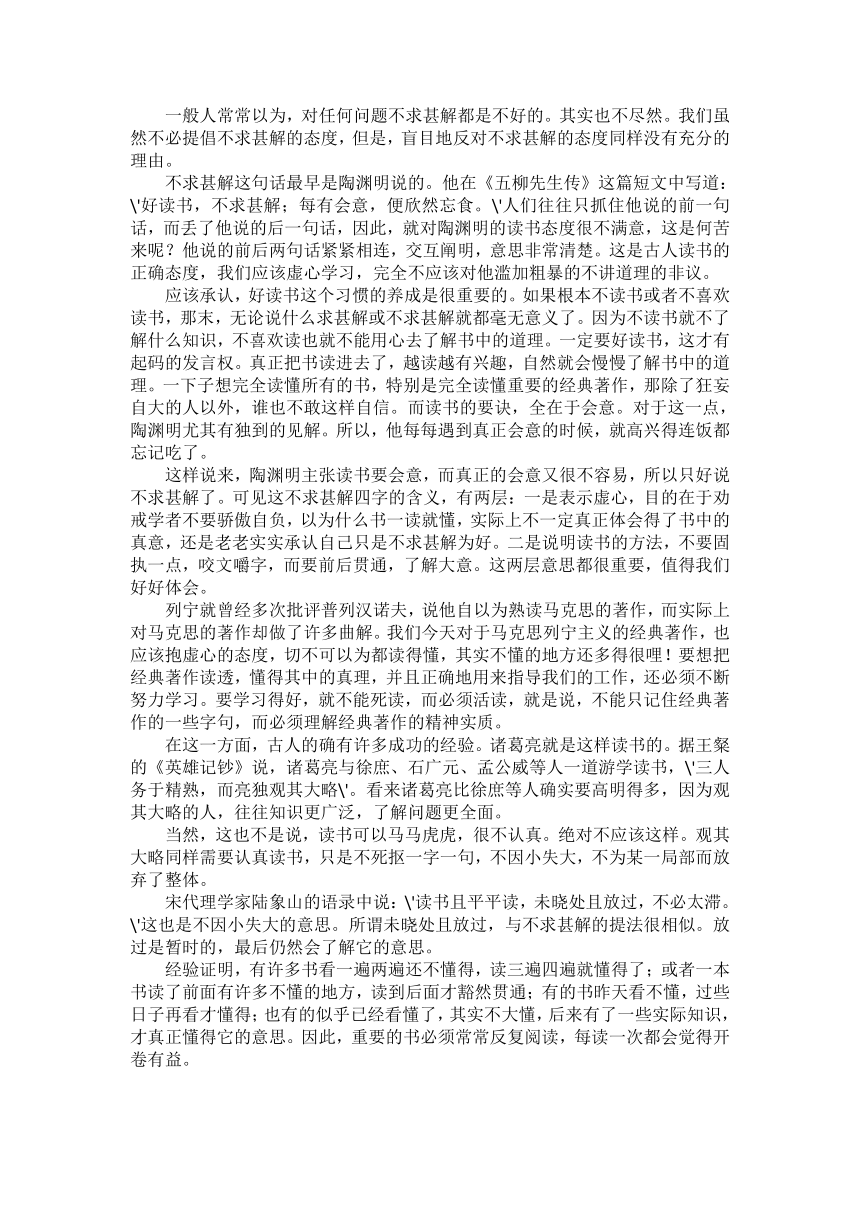

(2)、班级宣传小组在做“我的‘双减’生活”宣传画报,有同学提供了下边的漫画,请你给漫画命名,要切合活动主题与漫画内容。(不超过10个字)

阅读理解

阅读课文,回答问题

不求甚解

邓拓

一般人常常以为,对任何问题不求甚解都是不好的。其实也不尽然。我们虽然不必提倡不求甚解的态度,但是,盲目地反对不求甚解的态度同样没有充分的理由。

不求甚解这句话最早是陶渊明说的。他在《五柳先生传》这篇短文中写道:\'好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。\'人们往往只抓住他说的前一句话,而丢了他说的后一句话,因此,就对陶渊明的读书态度很不满意,这是何苦来呢?他说的前后两句话紧紧相连,交互阐明,意思非常清楚。这是古人读书的正确态度,我们应该虚心学习,完全不应该对他滥加粗暴的不讲道理的非议。

应该承认,好读书这个习惯的养成是很重要的。如果根本不读书或者不喜欢读书,那末,无论说什么求甚解或不求甚解就都毫无意义了。因为不读书就不了解什么知识,不喜欢读也就不能用心去了解书中的道理。一定要好读书,这才有起码的发言权。真正把书读进去了,越读越有兴趣,自然就会慢慢了解书中的道理。一下子想完全读懂所有的书,特别是完全读懂重要的经典著作,那除了狂妄自大的人以外,谁也不敢这样自信。而读书的要诀,全在于会意。对于这一点,陶渊明尤其有独到的见解。所以,他每每遇到真正会意的时候,就高兴得连饭都忘记吃了。

这样说来,陶渊明主张读书要会意,而真正的会意又很不容易,所以只好说不求甚解了。可见这不求甚解四字的含义,有两层:一是表示虚心,目的在于劝戒学者不要骄傲自负,以为什么书一读就懂,实际上不一定真正体会得了书中的真意,还是老老实实承认自己只是不求甚解为好。二是说明读书的方法,不要固执一点,咬文嚼字,而要前后贯通,了解大意。这两层意思都很重要,值得我们好好体会。

列宁就曾经多次批评普列汉诺夫,说他自以为熟读马克思的著作,而实际上对马克思的著作却做了许多曲解。我们今天对于马克思列宁主义的经典著作,也应该抱虚心的态度,切不可以为都读得懂,其实不懂的地方还多得很哩!要想把经典著作读透,懂得其中的真理,并且正确地用来指导我们的工作,还必须不断努力学习。要学习得好,就不能死读,而必须活读,就是说,不能只记住经典著作的一些字句,而必须理解经典著作的精神实质。

在这一方面,古人的确有许多成功的经验。诸葛亮就是这样读书的。据王粲的《英雄记钞》说,诸葛亮与徐庶、石广元、孟公威等人一道游学读书,\'三人务于精熟,而亮独观其大略\'。看来诸葛亮比徐庶等人确实要高明得多,因为观其大略的人,往往知识更广泛,了解问题更全面。

当然,这也不是说,读书可以马马虎虎,很不认真。绝对不应该这样。观其大略同样需要认真读书,只是不死抠一字一句,不因小失大,不为某一局部而放弃了整体。

宋代理学家陆象山的语录中说:\'读书且平平读,未晓处且放过,不必太滞。\'这也是不因小失大的意思。所谓未晓处且放过,与不求甚解的提法很相似。放过是暂时的,最后仍然会了解它的意思。

经验证明,有许多书看一遍两遍还不懂得,读三遍四遍就懂得了;或者一本书读了前面有许多不懂的地方,读到后面才豁然贯通;有的书昨天看不懂,过些日子再看才懂得;也有的似乎已经看懂了,其实不大懂,后来有了一些实际知识,才真正懂得它的意思。因此,重要的书必须常常反复阅读,每读一次都会觉得开卷有益。

谈读书

读书之用有三:一为怡神旷心,二为增趣添雅,三为长才益智。

怡神旷心最见于蛰伏幽居,增趣添雅最见于高谈雄辩,而长才益智则最见于处事辨理。虽说有经验才能就一事一理进行处置或分辨,但若要通观全局并运筹帷幄,则还是博览群书者能胜任。

读书费时太多者皆因懒散,寻章摘句过甚者显矫揉造作,全凭书中教条断事者则乃学究书痴。天资之改善须靠读书,而学识之完美须靠实践;因天生资质犹如自然花木,需要用学识对其加以修剪,而书中所示则往往漫无边际,必须用经验和阅历界定其经纬。

讲究实际者鄙薄读书,头脑简单者仰慕读书,惟英明睿智者运用读书,这并非由于书不示人其用法,而是因为其用法乃一种在书之外并高于书本的智慧,只有靠观察方可得之。

读书不可存心吹毛求疵,不可尽信书中之论,亦不可为己言掠辞夺句,而应该斟酌推敲,钩深致远。

有些书可浅尝辄止,有些书可囫囵吞枣,但有少量书则须细细咀嚼,慢慢消化;换言之,有些书可只读其章节,有些书可大致浏览,有少量书则须通篇细读并认真领悟。有些书还可以请人代阅,只取代阅人所作摘录节要;但此法只适用于次要和无关紧要的书,因浓缩之收如蒸馏之水淡而无味。

读书可使人充实,讨论可使人敏锐,笔记可使人严谨;故不常作笔记者须有过目不忘之记忆,不常讨论者须有通权达变之天资,而不读书者则须有狡诈诡谲之伎俩,方可显其无知为卓有见识。

读史使人明智,读诗使人灵透,数学使人精细,物理使人深沉,伦理使人庄重,逻辑修辞使人善辩,正如古人所云:学皆成性;不仅如此,连心智上的各种障碍都可以读适当之书而令其开豁。

11、《谈读书》主要论述了什么观点?作者围绕这一观点又谈了哪些相关问题?

说说你对《不求甚解》一文中作者所说的“不求甚解”一词的理解。

13、比较【甲】【乙】两段话中加点的部分,说说【甲】比【乙】好在哪里。

【甲】其实也不尽然.。我们虽然不必提倡不求甚解的态度,但是,盲目地反对不求甚解的态度同样没有充分的理由。

【乙】其实不是这样。我们虽然不提倡不求甚解的态度,但是,盲目地反对不求甚解的态度同样也不行。

14、两篇文章都运用了对比论证,试结合文章内容,举例说明两篇文章如何运用对比论证,分别论证了什么观点。

(二)阅读下面文字,完成小题。

用心谋事方能成事

刘杰

①《说苑》中讲,“谋先事则昌,事先谋则亡”,意思是做事须先有谋划、有准备,才易于获得成功;如果心中无数、不做打算,行动之后再去筹划,就可能会导致失败。这句话放在今天仍然具有启示意义。谋事是做事的开始,成事的前提。做事的成功、成绩的取得,很大程度上是事先用心谋事的结果。

②用心谋事,选准方向是前提。一个人要想成功,选准方向至关重要,倘若浑浑噩噩没有方向,或是方向选错了,只会适得其反,一事无成。许多时候,选择往往重于努力,找准适合自己的目标,谋定而后动,做事才更有成功的把握。用心谋事,就要首先想清楚自己想做什么、能做什么,以及国家和社会的需要是什么。大目标定准后,再选择适合自己的具体目标和方向,坚定不移地走下去,方能闯出一片事业发展新天地。

③用心谋事,把握规律是关键。《庄子》中的庖丁解牛,为何“所解数千牛矣,而刀刃若新发于硎”?关键就在掌握了牛的肌理,沿着牛体内的空隙走刀,所以才能“游刃有余”。做事遵循原理,把握事物的内在规律,往往能达到事半功倍的效果。因而,我们谋事当遵循事物发展规律,研机析理,实事求是,而不能违背规律、不加思索一味蛮干。在把握规律的基础上,充分发挥主观能动性,才能牢牢掌握做事的主动权。

④用心谋事,做足准备是保证。干事创业的道路上,少不了要面对荆棘坎坷,我们需要充分做好面对困难的准备,不因挫折而放弃,不因困难而动摇。瞿秋白曾说:“如果人是乐观的,一切都有抵抗,一切都能抵抗, 一切都会增强抵抗力。”只要信念不滑坡,办法总比困难多。我们应当始终保持积极乐观的心态,不回避困难挑战,敢于直面曲折坎坷,让自己在“逢山开路、遇水架桥”中获得成长。还要在做事之前,综合分析,理清思路,全面考量,把困难问题找准找透,有针对性地制订应对措施,才能在面对困难挑战时做到胸有成竹、稳操胜券。

⑤在用心谋事基础上,要想把事情干成,还须保持专注,久久为功。古人云:“心心在一艺,其艺必工;心心在一职,其职必举。”古今中外,成就一番事业的人大都有一个共同之处,就是始终保持执着专注,坚持干一行、爱一行、钻一行。袁隆平一生致力于杂交水稻技术的研究、应用和推广;林俊德隐姓埋名50多年,潜心铸造大国重器,为国防科技事业作出重大贡献。反观有些人,之所以一事无成,就在于他们总是精力分散,做事“东一榔头、西一棒槌”,缺乏专注精神,做事浅尝辄止。用心干事,就要做到一门心思、心无旁骛,耐得住寂寞,抵得住诱惑,最大限度地发挥主动性和创造性,专心致志干出一番成绩。

(刊载于2023.12.21)

15.下列对本文内容的理解和论证的分析,不正确的一项是( )

A.文章的标题“用心谋事方能成事”也是中心论点,全文采用的是“总一分”式的论证结构。

B.第①段中加点的“很大程度上”起限制作用,体现出议论文语言准确、严密的特点。

C.选择往往重于努力,有方向的人不一定都成功,因为如果方向选错了,再努力可能都是徒劳。

D.谋事的人需要有正确方向、能够把握规律,且能在事前做足准备,这样就必能获得成功。

16.文章第⑤段提及袁隆平、林俊德的事迹及一事无成的人,有什么作用?

17.结合你对本文的理解,探究《送东阳马生序》中的宋濂成功的原因。

(三)阅读下文,回答问题。

古人谈读书(两则)

聪与敏①,可恃而不可恃也;自恃其聪与敏不学者,自败者也。昏与庸②,可限而不可限也;不自限其昏与庸而力学不倦者,自力者也。

—— [清] 彭端淑

“破”与“有神”三字③,全是教人读书作文之法。盖④破其卷,取其神,非囫囵用其糟粕⑤也。蚕食桑而吐者丝,非桑也;蜂采花而所酿者蜜,非花也。读书如吃饭,善吃者长精神,不善吃者生痰瘤⑥。

—— [清] 袁枚

(选自《小学古诗文手册》上海人民出版社)

[注释]①聪与敏:聪明和敏捷。②昏与庸:迟钝和平庸。③“破”“有神”出自杜甫诗句“读书破万卷,下笔如有神”。④盖:句首语气词,含有推论的意味。⑤糟粕:酒糟、豆渣之类粗劣的东西。这里比喻书中无用或不好的东西。⑥痰瘤:一种疾病,多因痰瘀积聚而成。

18.根据意思写出文中的汉字或词语。

(1)依靠、凭借。( )

(2)限制、阻碍。( )

(3)自求上进。( )

(4)形容整个儿。这里有不仔细咀嚼、消化的意思。( )

19.把下列句子改写成现代汉语。

(1)聪与敏,可恃而不可恃也;自恃其聪与敏不学者,自败者也。

(2)盖破其卷,取其神,非囫囵用其糟粕也。

20.读画线句子,这句话通过形象的比喻说明了什么?

21.这两位名人的话各表达了怎样的读书观点?用自己的话概括出来吧。

彭端淑:

袁枚:

答案

1、sù zēng 2.涉 怡 3.C 4.第二个逗号改为分号 5.删掉“很有道理的”。 6.A 7.(1)玫瑰树 弗朗西斯·培根 英 哲学 作 (2)燕山夜话 马南邨 杂文

8.(1)讨论使人机智 (2)足以傅彩 足以长才 (3)读诗使人灵秀

9.(1)比喻论证 (2)道理论证(或引用论证)

10、(1)中学生自主学习意识较弱,大多数中学生学习驱动力来自老师和家长,很少一部分来自自我驱动。(2)示例一:妈妈的“双减”之虑 示例二:妈妈的“双减”难题

示例三:“双减”生活之家庭篇

11、主要论述了读书可以完善自我的观点。作者围绕这一观点又谈了读书的目的、方法及作用等。

12、①读书时观其大略,体会真意。②读书时要领会其精神实质,不要过于咬文嚼字。

13、【甲】【乙】两段话中加点部分的意思比较接近,但是总体来看,【乙】中的“不是这样”“不提倡”“也不行”语气非常生硬,而【甲】中的“也不尽然” “不必提倡” “没有充分的理由”则语气更加委婉,语言更严谨,使人读起来感觉是作者在与读者交流看法,读者也更容易接受作者的观点。

14、《谈读书》:“狡黠者鄙读书,无知者羡读书,唯明智之士用读书” 运用了对比论证的方法,“鄙”“羡”“用”三个字,极为准确而又深刻地分析了不同人对读书的不同态度,通过对比论证了正确的读书目的。《不求甚解》:列举了列宁批评普列汉诺夫的事例和诸葛亮读书的事例,从正反两方面论证了“不求甚解”的真正含义,即读书的要诀,全在于会意。

15.D 16.运用举例论证和对比论证的方法,将能够成就一番事业的袁隆平、林俊德与一事无成的人作比较,论证了“在用心谋事基础上,要想把事情干成,还须保持专注,久久为功”的观点。 17.宋濂目标明确,且能不慕荣利,嗜学好问,为学习做足了准备,又能长期坚持下去,因此取得了成功。

18.(1)恃 (2)限 (3)自力 (4)囫囵

19.(1)聪明和敏捷,可以依靠也不可以依靠;凭借自己的聪明和敏捷而不去学习,是自己败坏自己的人。 (2)读烂了书卷,汲取其中的精华,不是整个儿吞下去,采纳它的糟粕。

20.示例:这句话说明我们在学习前人的知识时,不要死学,而要通过自己的认识和经验进行加工,进行创造和升华。

21.示例:彭端淑的观点是人的智力有高下之分,但智力不是学习好坏的关键所在,更重要的是要孜孜不倦地学习,去力求上进。 袁枚的观点是读书时应汲取精华,扬弃糟粕,这正是古人“读书破万卷,下笔如有神”的精髓所在。

积累与运用

阅读下面的语段,完成后面的小题。

“少年读书,如隙中窥月。中年读书,如庭中望月。老年读书,如台上玩月。皆以阅历之浅深,为所得之浅深耳。”一个人喜欢shè 猎什么样的书,很能说明其趣味和品性。当然,读书可以yí 情,读得多了,书中的正能量自然也就塑造和增强了读者的气质,所以人们说“腹有诗书气自华”,真是三日不读书,则面目可憎。

给加点字注音。

塑造( ) 面目可憎( )

根据拼音写汉字。

shè猎( ) yí情( )

3.请选出下列句子中加点成语运用正确的一项( )

A.宋濂求学的经历说明要学有所成,关键在于要有不求甚解和勤奋刻苦的精神。

B.明日起冷空气再次南下,大风降温也会接踵而至的到来,公众外出注意防风保暖。

C.这个学生,才思散捷,写文章时,语言清新流畅,没有丝毫寻章摘句的痕迹。

D.本来是一堂非常生动的生物课,让他讲得味同嚼蜡,同学们听得恹恹欲睡。

阅读语段,按要求完成后面的题目

①“知识犹如人体的血液一样宝贵。人缺少了血液,身体就要衰弱,人缺少了知识,头脑就要枯竭。”②这是高士其说的一句很有道理的至理名言,也是对阅读的最好理解。③早一天阅读,就多一分人生的智慧;迟一天阅读,就多一分平庸的困扰。④人生 没有“彩排”的机会, 阅读可以让“直播”更加精彩。⑤每一个热爱阅读的人,都自带高光“滤镜”。⑥阅读,悦读,邀你开启读书之旅,在旅途中遇见更美好的自己!

4.第①句中有一处标点使用有误,请将修改意见写在下面的横线上。

第②句有一处语病,请将修改意见写在下面的横线上。

6.请选出下列选项中排序正确的一项( )

①这就是说,有些书只要读读它们的一部分就够了,有些书可以全读,但是不必过于细心地读。

②还有不多的几部书则应当全读,勤读,而且用心地读。

③但是这种办法只适于次要的议论和次要的书籍,否则录要的书就和蒸馏的水一样,都是无味的东西。

④有些书可供一尝,有些书可以吞下,有不多的几部书则应当咀嚼消化。

⑤有些书也可以请代表去读,并且由别人替我作出节要来。

④①②⑤③ B.①④②⑤③ C.⑤④②①③ D.④⑤②①③

7.文学常识填空。

(1)《谈读书》一文选自《 》,作者是 ,他是 国 家、 家。

(2)《不求甚解》一文选自《 》,作者是 ,他是 (散文体裁)作家。

8.默写

(1)读书使人充实, ,作文使人准确。

(2)读书足以怡情, , 。

(3)读史使人明智, ,数学使人周密。

9、指出下列句子所运用的论证方法。

(1)书亦可请人代读,取其所作摘要,但只限题材较次或价值不高者,否则书经提炼犹如水经蒸馏,味同嚼蜡矣。 ( )

(2)不求甚解这句话最早是陶渊明说的。他在《五柳先生传》这篇短文中写道:“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。”( )

10星辰学校开展“我的‘双减’生活”综合实践活动,请你参与。

(1)下面这份调查结果统计图反映了什么问题?

某校中学生学习驱动力调查结果统计图

(2)、班级宣传小组在做“我的‘双减’生活”宣传画报,有同学提供了下边的漫画,请你给漫画命名,要切合活动主题与漫画内容。(不超过10个字)

阅读理解

阅读课文,回答问题

不求甚解

邓拓

一般人常常以为,对任何问题不求甚解都是不好的。其实也不尽然。我们虽然不必提倡不求甚解的态度,但是,盲目地反对不求甚解的态度同样没有充分的理由。

不求甚解这句话最早是陶渊明说的。他在《五柳先生传》这篇短文中写道:\'好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。\'人们往往只抓住他说的前一句话,而丢了他说的后一句话,因此,就对陶渊明的读书态度很不满意,这是何苦来呢?他说的前后两句话紧紧相连,交互阐明,意思非常清楚。这是古人读书的正确态度,我们应该虚心学习,完全不应该对他滥加粗暴的不讲道理的非议。

应该承认,好读书这个习惯的养成是很重要的。如果根本不读书或者不喜欢读书,那末,无论说什么求甚解或不求甚解就都毫无意义了。因为不读书就不了解什么知识,不喜欢读也就不能用心去了解书中的道理。一定要好读书,这才有起码的发言权。真正把书读进去了,越读越有兴趣,自然就会慢慢了解书中的道理。一下子想完全读懂所有的书,特别是完全读懂重要的经典著作,那除了狂妄自大的人以外,谁也不敢这样自信。而读书的要诀,全在于会意。对于这一点,陶渊明尤其有独到的见解。所以,他每每遇到真正会意的时候,就高兴得连饭都忘记吃了。

这样说来,陶渊明主张读书要会意,而真正的会意又很不容易,所以只好说不求甚解了。可见这不求甚解四字的含义,有两层:一是表示虚心,目的在于劝戒学者不要骄傲自负,以为什么书一读就懂,实际上不一定真正体会得了书中的真意,还是老老实实承认自己只是不求甚解为好。二是说明读书的方法,不要固执一点,咬文嚼字,而要前后贯通,了解大意。这两层意思都很重要,值得我们好好体会。

列宁就曾经多次批评普列汉诺夫,说他自以为熟读马克思的著作,而实际上对马克思的著作却做了许多曲解。我们今天对于马克思列宁主义的经典著作,也应该抱虚心的态度,切不可以为都读得懂,其实不懂的地方还多得很哩!要想把经典著作读透,懂得其中的真理,并且正确地用来指导我们的工作,还必须不断努力学习。要学习得好,就不能死读,而必须活读,就是说,不能只记住经典著作的一些字句,而必须理解经典著作的精神实质。

在这一方面,古人的确有许多成功的经验。诸葛亮就是这样读书的。据王粲的《英雄记钞》说,诸葛亮与徐庶、石广元、孟公威等人一道游学读书,\'三人务于精熟,而亮独观其大略\'。看来诸葛亮比徐庶等人确实要高明得多,因为观其大略的人,往往知识更广泛,了解问题更全面。

当然,这也不是说,读书可以马马虎虎,很不认真。绝对不应该这样。观其大略同样需要认真读书,只是不死抠一字一句,不因小失大,不为某一局部而放弃了整体。

宋代理学家陆象山的语录中说:\'读书且平平读,未晓处且放过,不必太滞。\'这也是不因小失大的意思。所谓未晓处且放过,与不求甚解的提法很相似。放过是暂时的,最后仍然会了解它的意思。

经验证明,有许多书看一遍两遍还不懂得,读三遍四遍就懂得了;或者一本书读了前面有许多不懂的地方,读到后面才豁然贯通;有的书昨天看不懂,过些日子再看才懂得;也有的似乎已经看懂了,其实不大懂,后来有了一些实际知识,才真正懂得它的意思。因此,重要的书必须常常反复阅读,每读一次都会觉得开卷有益。

谈读书

读书之用有三:一为怡神旷心,二为增趣添雅,三为长才益智。

怡神旷心最见于蛰伏幽居,增趣添雅最见于高谈雄辩,而长才益智则最见于处事辨理。虽说有经验才能就一事一理进行处置或分辨,但若要通观全局并运筹帷幄,则还是博览群书者能胜任。

读书费时太多者皆因懒散,寻章摘句过甚者显矫揉造作,全凭书中教条断事者则乃学究书痴。天资之改善须靠读书,而学识之完美须靠实践;因天生资质犹如自然花木,需要用学识对其加以修剪,而书中所示则往往漫无边际,必须用经验和阅历界定其经纬。

讲究实际者鄙薄读书,头脑简单者仰慕读书,惟英明睿智者运用读书,这并非由于书不示人其用法,而是因为其用法乃一种在书之外并高于书本的智慧,只有靠观察方可得之。

读书不可存心吹毛求疵,不可尽信书中之论,亦不可为己言掠辞夺句,而应该斟酌推敲,钩深致远。

有些书可浅尝辄止,有些书可囫囵吞枣,但有少量书则须细细咀嚼,慢慢消化;换言之,有些书可只读其章节,有些书可大致浏览,有少量书则须通篇细读并认真领悟。有些书还可以请人代阅,只取代阅人所作摘录节要;但此法只适用于次要和无关紧要的书,因浓缩之收如蒸馏之水淡而无味。

读书可使人充实,讨论可使人敏锐,笔记可使人严谨;故不常作笔记者须有过目不忘之记忆,不常讨论者须有通权达变之天资,而不读书者则须有狡诈诡谲之伎俩,方可显其无知为卓有见识。

读史使人明智,读诗使人灵透,数学使人精细,物理使人深沉,伦理使人庄重,逻辑修辞使人善辩,正如古人所云:学皆成性;不仅如此,连心智上的各种障碍都可以读适当之书而令其开豁。

11、《谈读书》主要论述了什么观点?作者围绕这一观点又谈了哪些相关问题?

说说你对《不求甚解》一文中作者所说的“不求甚解”一词的理解。

13、比较【甲】【乙】两段话中加点的部分,说说【甲】比【乙】好在哪里。

【甲】其实也不尽然.。我们虽然不必提倡不求甚解的态度,但是,盲目地反对不求甚解的态度同样没有充分的理由。

【乙】其实不是这样。我们虽然不提倡不求甚解的态度,但是,盲目地反对不求甚解的态度同样也不行。

14、两篇文章都运用了对比论证,试结合文章内容,举例说明两篇文章如何运用对比论证,分别论证了什么观点。

(二)阅读下面文字,完成小题。

用心谋事方能成事

刘杰

①《说苑》中讲,“谋先事则昌,事先谋则亡”,意思是做事须先有谋划、有准备,才易于获得成功;如果心中无数、不做打算,行动之后再去筹划,就可能会导致失败。这句话放在今天仍然具有启示意义。谋事是做事的开始,成事的前提。做事的成功、成绩的取得,很大程度上是事先用心谋事的结果。

②用心谋事,选准方向是前提。一个人要想成功,选准方向至关重要,倘若浑浑噩噩没有方向,或是方向选错了,只会适得其反,一事无成。许多时候,选择往往重于努力,找准适合自己的目标,谋定而后动,做事才更有成功的把握。用心谋事,就要首先想清楚自己想做什么、能做什么,以及国家和社会的需要是什么。大目标定准后,再选择适合自己的具体目标和方向,坚定不移地走下去,方能闯出一片事业发展新天地。

③用心谋事,把握规律是关键。《庄子》中的庖丁解牛,为何“所解数千牛矣,而刀刃若新发于硎”?关键就在掌握了牛的肌理,沿着牛体内的空隙走刀,所以才能“游刃有余”。做事遵循原理,把握事物的内在规律,往往能达到事半功倍的效果。因而,我们谋事当遵循事物发展规律,研机析理,实事求是,而不能违背规律、不加思索一味蛮干。在把握规律的基础上,充分发挥主观能动性,才能牢牢掌握做事的主动权。

④用心谋事,做足准备是保证。干事创业的道路上,少不了要面对荆棘坎坷,我们需要充分做好面对困难的准备,不因挫折而放弃,不因困难而动摇。瞿秋白曾说:“如果人是乐观的,一切都有抵抗,一切都能抵抗, 一切都会增强抵抗力。”只要信念不滑坡,办法总比困难多。我们应当始终保持积极乐观的心态,不回避困难挑战,敢于直面曲折坎坷,让自己在“逢山开路、遇水架桥”中获得成长。还要在做事之前,综合分析,理清思路,全面考量,把困难问题找准找透,有针对性地制订应对措施,才能在面对困难挑战时做到胸有成竹、稳操胜券。

⑤在用心谋事基础上,要想把事情干成,还须保持专注,久久为功。古人云:“心心在一艺,其艺必工;心心在一职,其职必举。”古今中外,成就一番事业的人大都有一个共同之处,就是始终保持执着专注,坚持干一行、爱一行、钻一行。袁隆平一生致力于杂交水稻技术的研究、应用和推广;林俊德隐姓埋名50多年,潜心铸造大国重器,为国防科技事业作出重大贡献。反观有些人,之所以一事无成,就在于他们总是精力分散,做事“东一榔头、西一棒槌”,缺乏专注精神,做事浅尝辄止。用心干事,就要做到一门心思、心无旁骛,耐得住寂寞,抵得住诱惑,最大限度地发挥主动性和创造性,专心致志干出一番成绩。

(刊载于2023.12.21)

15.下列对本文内容的理解和论证的分析,不正确的一项是( )

A.文章的标题“用心谋事方能成事”也是中心论点,全文采用的是“总一分”式的论证结构。

B.第①段中加点的“很大程度上”起限制作用,体现出议论文语言准确、严密的特点。

C.选择往往重于努力,有方向的人不一定都成功,因为如果方向选错了,再努力可能都是徒劳。

D.谋事的人需要有正确方向、能够把握规律,且能在事前做足准备,这样就必能获得成功。

16.文章第⑤段提及袁隆平、林俊德的事迹及一事无成的人,有什么作用?

17.结合你对本文的理解,探究《送东阳马生序》中的宋濂成功的原因。

(三)阅读下文,回答问题。

古人谈读书(两则)

聪与敏①,可恃而不可恃也;自恃其聪与敏不学者,自败者也。昏与庸②,可限而不可限也;不自限其昏与庸而力学不倦者,自力者也。

—— [清] 彭端淑

“破”与“有神”三字③,全是教人读书作文之法。盖④破其卷,取其神,非囫囵用其糟粕⑤也。蚕食桑而吐者丝,非桑也;蜂采花而所酿者蜜,非花也。读书如吃饭,善吃者长精神,不善吃者生痰瘤⑥。

—— [清] 袁枚

(选自《小学古诗文手册》上海人民出版社)

[注释]①聪与敏:聪明和敏捷。②昏与庸:迟钝和平庸。③“破”“有神”出自杜甫诗句“读书破万卷,下笔如有神”。④盖:句首语气词,含有推论的意味。⑤糟粕:酒糟、豆渣之类粗劣的东西。这里比喻书中无用或不好的东西。⑥痰瘤:一种疾病,多因痰瘀积聚而成。

18.根据意思写出文中的汉字或词语。

(1)依靠、凭借。( )

(2)限制、阻碍。( )

(3)自求上进。( )

(4)形容整个儿。这里有不仔细咀嚼、消化的意思。( )

19.把下列句子改写成现代汉语。

(1)聪与敏,可恃而不可恃也;自恃其聪与敏不学者,自败者也。

(2)盖破其卷,取其神,非囫囵用其糟粕也。

20.读画线句子,这句话通过形象的比喻说明了什么?

21.这两位名人的话各表达了怎样的读书观点?用自己的话概括出来吧。

彭端淑:

袁枚:

答案

1、sù zēng 2.涉 怡 3.C 4.第二个逗号改为分号 5.删掉“很有道理的”。 6.A 7.(1)玫瑰树 弗朗西斯·培根 英 哲学 作 (2)燕山夜话 马南邨 杂文

8.(1)讨论使人机智 (2)足以傅彩 足以长才 (3)读诗使人灵秀

9.(1)比喻论证 (2)道理论证(或引用论证)

10、(1)中学生自主学习意识较弱,大多数中学生学习驱动力来自老师和家长,很少一部分来自自我驱动。(2)示例一:妈妈的“双减”之虑 示例二:妈妈的“双减”难题

示例三:“双减”生活之家庭篇

11、主要论述了读书可以完善自我的观点。作者围绕这一观点又谈了读书的目的、方法及作用等。

12、①读书时观其大略,体会真意。②读书时要领会其精神实质,不要过于咬文嚼字。

13、【甲】【乙】两段话中加点部分的意思比较接近,但是总体来看,【乙】中的“不是这样”“不提倡”“也不行”语气非常生硬,而【甲】中的“也不尽然” “不必提倡” “没有充分的理由”则语气更加委婉,语言更严谨,使人读起来感觉是作者在与读者交流看法,读者也更容易接受作者的观点。

14、《谈读书》:“狡黠者鄙读书,无知者羡读书,唯明智之士用读书” 运用了对比论证的方法,“鄙”“羡”“用”三个字,极为准确而又深刻地分析了不同人对读书的不同态度,通过对比论证了正确的读书目的。《不求甚解》:列举了列宁批评普列汉诺夫的事例和诸葛亮读书的事例,从正反两方面论证了“不求甚解”的真正含义,即读书的要诀,全在于会意。

15.D 16.运用举例论证和对比论证的方法,将能够成就一番事业的袁隆平、林俊德与一事无成的人作比较,论证了“在用心谋事基础上,要想把事情干成,还须保持专注,久久为功”的观点。 17.宋濂目标明确,且能不慕荣利,嗜学好问,为学习做足了准备,又能长期坚持下去,因此取得了成功。

18.(1)恃 (2)限 (3)自力 (4)囫囵

19.(1)聪明和敏捷,可以依靠也不可以依靠;凭借自己的聪明和敏捷而不去学习,是自己败坏自己的人。 (2)读烂了书卷,汲取其中的精华,不是整个儿吞下去,采纳它的糟粕。

20.示例:这句话说明我们在学习前人的知识时,不要死学,而要通过自己的认识和经验进行加工,进行创造和升华。

21.示例:彭端淑的观点是人的智力有高下之分,但智力不是学习好坏的关键所在,更重要的是要孜孜不倦地学习,去力求上进。 袁枚的观点是读书时应汲取精华,扬弃糟粕,这正是古人“读书破万卷,下笔如有神”的精髓所在。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读