3 短诗五首 教案

图片预览

文档简介

3.《短诗五首》教学设计

一、学习目标

1.结合写作背景,把握诗歌的意象,理解诗歌蕴含的情感与哲思。 2.对比阅读这五首短诗,理解新诗的共同特点。

二、教学重难点

把握诗歌的意象,理解诗歌蕴含的情感与哲思。

三、教学过程 导入新课

《短诗五首》前四首诗为中国新诗。最后一首为外国诗。这五首短诗语言凝练而含蓄,蕴 含着丰富的情感与哲思。在这里,我给同学们先简单地介绍一下新诗。

新诗,指五四运动前后产生的、有别于古典、以白话作为基本语言手段的诗歌体裁。新诗 初创阶段,主张以白话俗语入诗,废除旧体诗形式上的束缚,以表现诗人的真情实感为主要内 容。因此,当时新诗也被称为“ 白话诗 ”“白话韵文 ”“国语的韵文 ”。

学习任务一:初读诗歌,写下疑惑

(一)阐释旁批

第 3 课是一篇自读课,自读课的一个显著特点是文中有旁批。大家能够看到五首诗中共有 四处旁批,有帮助理解内容的点拨式旁批,有引发思考的提问式旁批。

如,《萧红墓畔口占》的旁批:

是自言自语,又是寂寞地倾诉。诗句简短却意味深长。这是点拨式旁批。 《风雨吟》的旁批:

“如何理解‘年轻舵手的心 ’? ”这是提问式旁批。

(二)初读诗歌,圈画旁批

请同学们自由朗读五首诗歌,圈画出有疑问的地方,写提问式旁批。

(三)分享交流,提出疑问 学生疑问有:

《月夜》如何理解“一株顶高的树 ”?“霜风 ”和“月光 ”又指什么?

《萧红墓畔口占》如何理解“一束红山茶 ”?“长夜漫漫 ”和“海涛闲话 ”又是什么? 《断章》作者在“看 ”与“被看 ”中表达什么主旨?

《风雨吟》如何理解“年轻舵手的心 ”? 《统一》怎样理解“繁多是个谎言 ”?

学习任务二:细说意象,体会情感

意象是诗歌中重要的元素,把握诗歌的意象,能有效地帮助我们理解诗歌。

(一)品读抒情诗,细说意象

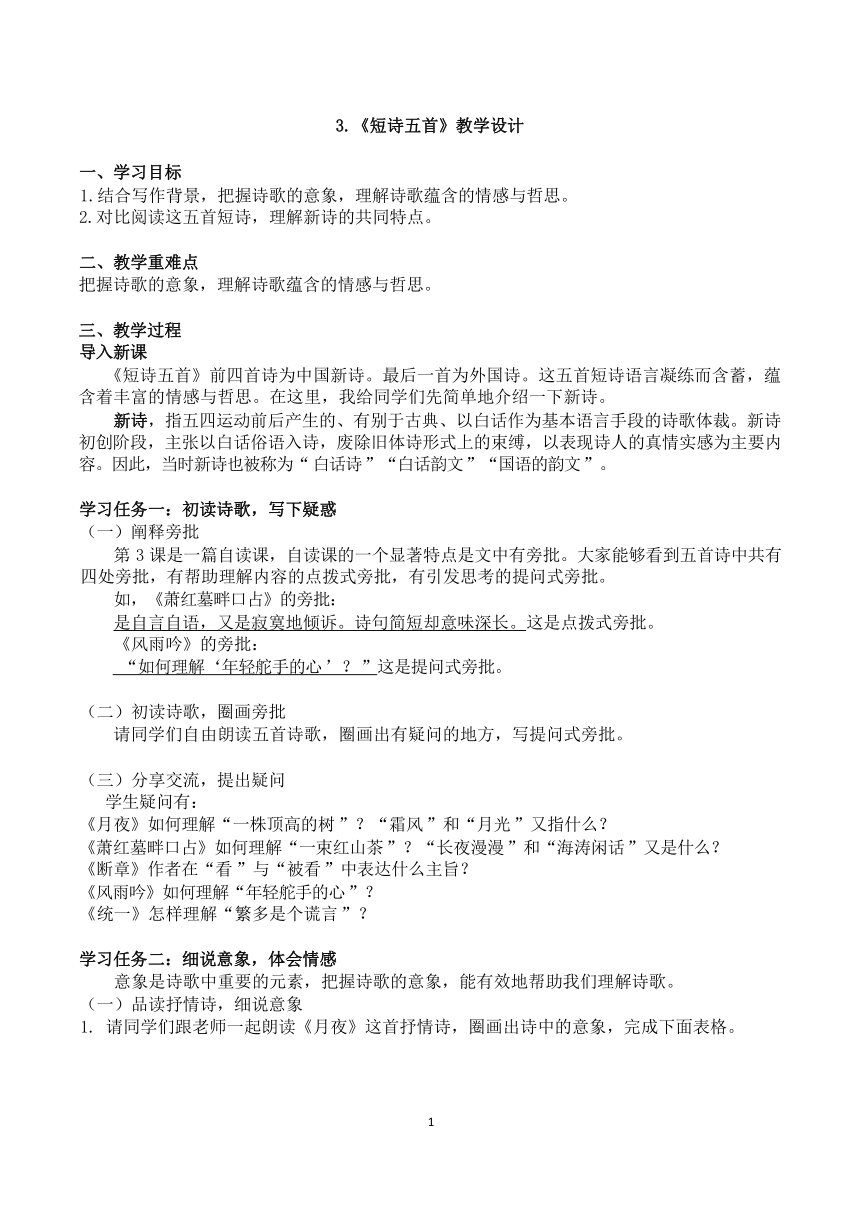

1. 请同学们跟老师一起朗读《月夜》这首抒情诗,圈画出诗中的意象,完成下面表格。

1

《月夜》

意象

核心意象

情感

2.明确:

《月夜》

意象 霜 风 月 树

核心意象 一株顶高的树

情感 展现出“五四运动 ”前夕一代青年的个性觉醒, 以及追求人格独立和思想自由的意识

写作背景:《月夜》是中国新诗运动中一首具有重要意义的诗作。1918 年元月,新诗首次 出现。沈尹默是新诗运动的前驱者,在新诗遭受攻击,还未被普遍承认的时代,他作为一个惯 于写作旧体诗词的人,毅然出来用自己的写作实践,倡导和支持新诗。

诗歌的前两句意象有 “霜风 ”“月光 ”。这本是古诗常见的意象,通常表示孤独、冷清、

寂寥。但在本诗中,诗人用“霜风 ”“月光 ”象征中国当时的社会现实环境。诗人用“呼呼的 ” 修饰 “霜风 ”,让人感受到一种生机;用“ 明明的 ”修饰“月光 ”,为夜晚的环境增添了一抹 亮色。

后两句写了本诗的核心意象:“一株顶高的树 ” 。“我与一株顶高的树并排立着,却没有 靠着 ”,诗句所营造的意境并无孤独之感,反而表达出一种自强自立的意味。用一种昂然的姿 态,展现出“五四运动 ”前夕一代青年的个性觉醒,以及追求人格独立和思想自由的意识。

这首诗形象鲜明,有强烈的自我意识 ,用简练的白描手法,分明地显示了“我 ”在寒风 中卓然独立的意象。

(二) 自读抒情诗,细说意象

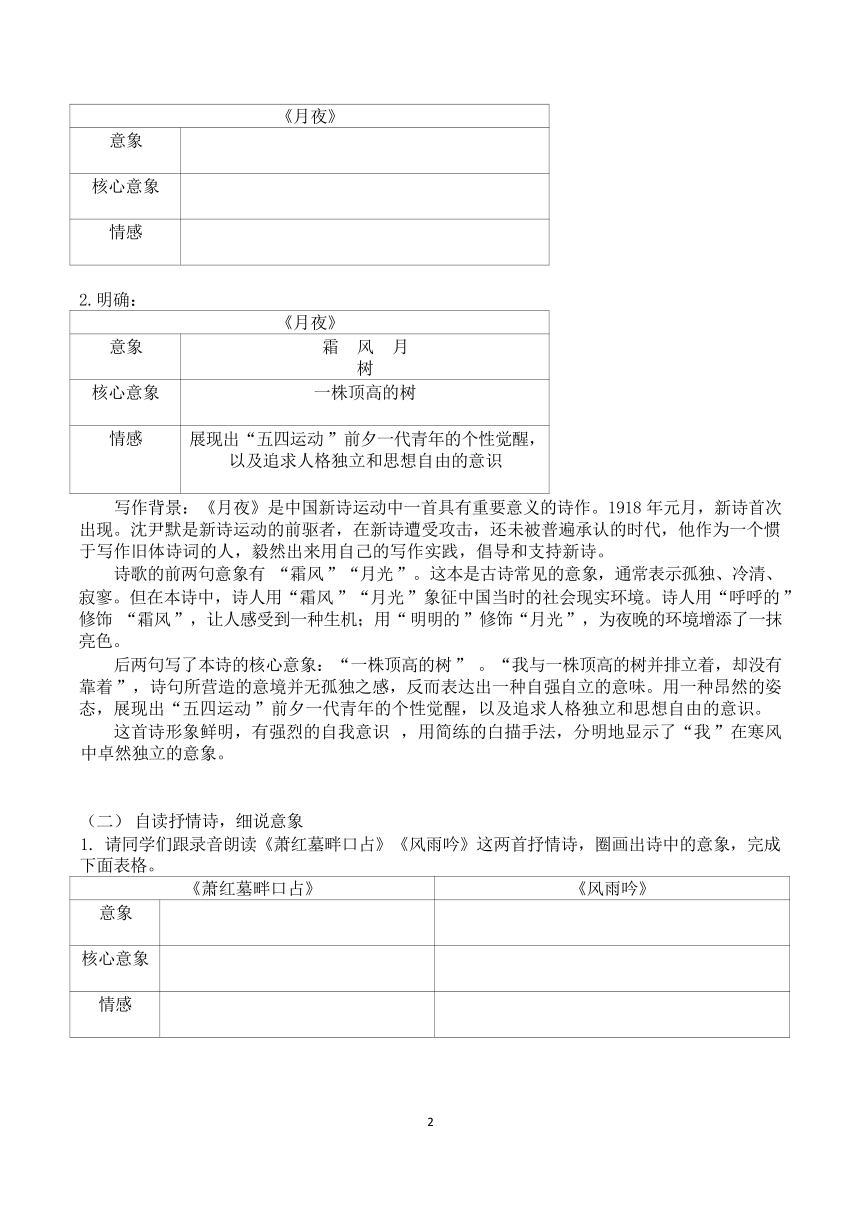

1. 请同学们跟录音朗读《萧红墓畔口占》《风雨吟》这两首抒情诗,圈画出诗中的意象,完成 下面表格。

《萧红墓畔口占》 《风雨吟》

意象

核心意象

情感

2

2.明确:

《萧红墓畔口占》

意象 红山茶 长夜

核心意象 一束红山茶

情感 表达诗人对萧红的赞美与哀悼,也传达了诗人 对已故者真挚的怀念

《萧红墓畔口占》题目中的“ 口占 ”,指即兴作诗词,不打草稿,随口吟诵出来。

写作背景:年轻女作家萧红于 1942 年客死香港,葬在浅水湾。诗人戴望舒,作为萧红的 友人,同样四处漂泊,屡遭挫折,几陷困境,直到近三年后的 1944 年初冬,才终于来到了萧 红墓畔,凭吊祭拜。诗人戴望舒看到好友阴阳相隔,低矮的坟茔,简陋的墓碑,触景生情,写 下了这首诗。

“一束红山茶 ”:诗人不远万里行了六小时的路,就是为了到墓前送一束红山茶。对方却 “卧听着海涛闲话 ”,没有回应。诗人在寂寞地等待着,如漫漫长夜。在墓前凭吊这深沉的背 景里,“红山茶 ”是明亮的一抹,构成了诗歌的起伏,也照应着诗人抑制状态下真实的心境。 用“红山茶 ”的隐喻,表达诗人对萧红的赞美与哀悼,也传达了诗人对已故者真挚的怀念。

《风雨吟》

意象 风 雨 郊原 房舍、 年轻舵手的心

核心意象 年轻舵手的心

情感 “舵手 ”象征在革命年代引导方向的领路人。 因为“年轻 ”,在茫茫中辨不清方向,表现出诗 人的迷茫和忧惧不安,又体现出经验不足的 “我 ”力图关怀社会命运、做出努力的思想。

写作背景:《风雨吟》写于 1941 年 12 月。一场暴风雨强势袭来,遭受“风 ” “雨 ”侵袭 的“大地 ”,与中国当时风雨如晦的局势何其相似,诗人芦狄因此产生了年轻舵手的“情怀 ”, 写下了这首短诗。

首节意象“风 ”“雨 ”表面为写景,极言暴风骤雨的翻天覆地之势,暗示风云变化的历史 时期。

第二节用“郊原 ” “房舍 ”继续描绘风雨大作带来的变化。茫茫“郊原 ”如同风浪起伏 的大海,一个个“房舍 ”就像大海上漂浮的小舟,比喻贴切。

第三节写了全诗的核心意象“年轻舵手的心 ”。“舵手 ”象征在革命年代引导方向的领路人。 这个角色责任重大,而因为“年轻 ”,在茫茫中辨不清方向,表现出诗人的迷茫和忧惧不安, 又体现出经验不足的“我 ”力图关怀社会命运、做出努力的思想。

(三) 自读哲理诗,细说意象

1.请同学们跟录音朗读《断章》《统一》这两首哲理诗,圈画出诗中的意象,完成下面表格。

3

《断章》 《统一》

意象

意象背后 的关联

哲思

2.明确:

《断章》

意象 桥上的你 看风景的人 楼 明月 窗子 梦

意象背后 的关联 “看 ”和“装饰 ”两个动词让毫不 相干的意象连在一起

哲思 表明宇宙间的事物存在着普遍联 系,互相依存

《断章》里的意象有桥上的你、看风景的人、楼、明月、窗子、梦。

诗人用“看 ”和“装饰 ”两个动词让毫不相干的意象连在一起,表明宇宙间的事物存在着 普遍联系,互相依存。

“看 ”与“被看 ”如此平常的现象,却容纳了如此丰富的内容,诗人发现了其中辩证的色 彩,巧妙地做到了诗情与哲理的高度契合。

《统一》

意象 叶 花 果实 树木

意象背后 的关联 连用多个表示“所有……是…… ”的句式, 将所写意象统一起来,究其本质,都是同一 事物

哲思 表明万物相对对立而又绝对统一的道理

《统一》里的意象有“叶 ”“花 ”“果实 ”“树 ”。

这首诗中连用多个“所有……是…… ”的句式,将所写意象统一起来,究其本质,都是同 一事物。表明万物相对对立而又统一的道理。

学习任务三:比读诗歌,寻找共性。

对比阅读课文这五首短诗,说说新诗的“新 ”指的是哪些方面? 明确:

1.形式新:与旧体诗相比,不拘平仄,不拘长短,没有字数规定。在韵律上,押韵比较自由, 但是一般还是遵循一定的韵律。

2.语言新:以白话写诗,不仅以白话词语代替文言,而且以白话的语法结构代替文言语法,并 吸收国外新语法。

3.观念新:追求个性与独立,强调作者主体情感与见解。

4

课堂总结

这五首短诗,虽诗行短少,但语言凝练、意蕴丰富,带给我们审美的愉悦和多样的思考。 阅读诗歌时,我们要注意把握意象,追溯诗人的生平与诗歌的写作背景,从而更好的理解诗歌, 把握情感。

课后作业

1.有感情地朗读这五首诗。

2.课后阅读徐志摩《再别康桥》、余光中《乡愁》和舒婷《致橡树》。

课堂疑问:

1.如何理解《萧红墓畔口占》中“走六小时寂寞的长途 ”?

“走六小时寂寞的长途 ”,作为诗歌的开头,诗篇缓缓而起,没有多过的形容和修饰,淡 淡道来。“六小时 ”说明时间之长,“长途 ”说明距离之远。

“走六小时寂寞的长途 ”写了诗人不远万里行了六小时的路,就为了来到墓前送一束红山 茶。对方却“卧听着海涛闲话 ”,并无回应。诗人并没有一丝怨言,只是深沉、寂寞着,写出 了诗人与已故者深厚的友谊。

2.从哪里能看出这个时期的新诗具有“新中有旧 ”的特点?

结合《月夜》《萧红墓畔口占》这两首诗简要说明。

《月夜》从题目到诗中出现的意象,如“霜 ”“风 ”“月 ”“树 ”都是古诗中的传统意象。 从形式上看,诗一共四行,前两行为七字句,后两行略有变化,但相对来说整体形式依然较为 整齐。从风格上来说,诗歌使用的是传统咏物寄怀的手法。从这首诗能看到旧体诗的影子。

《萧红墓畔口占》结构也较为规整,面貌与绝句相近。从内容上看,古人作绝句,很讲究 第三行所起的转折作用。元人杨载说过一番精辟的话:“大抵起承二句固难,然不过平直叙起 为佳,从容承之为是。至若宛转变化功夫全在第三句,若于此转变得好,则第四句如顺流之舟 矣。”这首诗的第三句与“平直叙起 ”的第一、二句不同,从内容上看,和第四句合起来,具 有明显的转折。

5

一、学习目标

1.结合写作背景,把握诗歌的意象,理解诗歌蕴含的情感与哲思。 2.对比阅读这五首短诗,理解新诗的共同特点。

二、教学重难点

把握诗歌的意象,理解诗歌蕴含的情感与哲思。

三、教学过程 导入新课

《短诗五首》前四首诗为中国新诗。最后一首为外国诗。这五首短诗语言凝练而含蓄,蕴 含着丰富的情感与哲思。在这里,我给同学们先简单地介绍一下新诗。

新诗,指五四运动前后产生的、有别于古典、以白话作为基本语言手段的诗歌体裁。新诗 初创阶段,主张以白话俗语入诗,废除旧体诗形式上的束缚,以表现诗人的真情实感为主要内 容。因此,当时新诗也被称为“ 白话诗 ”“白话韵文 ”“国语的韵文 ”。

学习任务一:初读诗歌,写下疑惑

(一)阐释旁批

第 3 课是一篇自读课,自读课的一个显著特点是文中有旁批。大家能够看到五首诗中共有 四处旁批,有帮助理解内容的点拨式旁批,有引发思考的提问式旁批。

如,《萧红墓畔口占》的旁批:

是自言自语,又是寂寞地倾诉。诗句简短却意味深长。这是点拨式旁批。 《风雨吟》的旁批:

“如何理解‘年轻舵手的心 ’? ”这是提问式旁批。

(二)初读诗歌,圈画旁批

请同学们自由朗读五首诗歌,圈画出有疑问的地方,写提问式旁批。

(三)分享交流,提出疑问 学生疑问有:

《月夜》如何理解“一株顶高的树 ”?“霜风 ”和“月光 ”又指什么?

《萧红墓畔口占》如何理解“一束红山茶 ”?“长夜漫漫 ”和“海涛闲话 ”又是什么? 《断章》作者在“看 ”与“被看 ”中表达什么主旨?

《风雨吟》如何理解“年轻舵手的心 ”? 《统一》怎样理解“繁多是个谎言 ”?

学习任务二:细说意象,体会情感

意象是诗歌中重要的元素,把握诗歌的意象,能有效地帮助我们理解诗歌。

(一)品读抒情诗,细说意象

1. 请同学们跟老师一起朗读《月夜》这首抒情诗,圈画出诗中的意象,完成下面表格。

1

《月夜》

意象

核心意象

情感

2.明确:

《月夜》

意象 霜 风 月 树

核心意象 一株顶高的树

情感 展现出“五四运动 ”前夕一代青年的个性觉醒, 以及追求人格独立和思想自由的意识

写作背景:《月夜》是中国新诗运动中一首具有重要意义的诗作。1918 年元月,新诗首次 出现。沈尹默是新诗运动的前驱者,在新诗遭受攻击,还未被普遍承认的时代,他作为一个惯 于写作旧体诗词的人,毅然出来用自己的写作实践,倡导和支持新诗。

诗歌的前两句意象有 “霜风 ”“月光 ”。这本是古诗常见的意象,通常表示孤独、冷清、

寂寥。但在本诗中,诗人用“霜风 ”“月光 ”象征中国当时的社会现实环境。诗人用“呼呼的 ” 修饰 “霜风 ”,让人感受到一种生机;用“ 明明的 ”修饰“月光 ”,为夜晚的环境增添了一抹 亮色。

后两句写了本诗的核心意象:“一株顶高的树 ” 。“我与一株顶高的树并排立着,却没有 靠着 ”,诗句所营造的意境并无孤独之感,反而表达出一种自强自立的意味。用一种昂然的姿 态,展现出“五四运动 ”前夕一代青年的个性觉醒,以及追求人格独立和思想自由的意识。

这首诗形象鲜明,有强烈的自我意识 ,用简练的白描手法,分明地显示了“我 ”在寒风 中卓然独立的意象。

(二) 自读抒情诗,细说意象

1. 请同学们跟录音朗读《萧红墓畔口占》《风雨吟》这两首抒情诗,圈画出诗中的意象,完成 下面表格。

《萧红墓畔口占》 《风雨吟》

意象

核心意象

情感

2

2.明确:

《萧红墓畔口占》

意象 红山茶 长夜

核心意象 一束红山茶

情感 表达诗人对萧红的赞美与哀悼,也传达了诗人 对已故者真挚的怀念

《萧红墓畔口占》题目中的“ 口占 ”,指即兴作诗词,不打草稿,随口吟诵出来。

写作背景:年轻女作家萧红于 1942 年客死香港,葬在浅水湾。诗人戴望舒,作为萧红的 友人,同样四处漂泊,屡遭挫折,几陷困境,直到近三年后的 1944 年初冬,才终于来到了萧 红墓畔,凭吊祭拜。诗人戴望舒看到好友阴阳相隔,低矮的坟茔,简陋的墓碑,触景生情,写 下了这首诗。

“一束红山茶 ”:诗人不远万里行了六小时的路,就是为了到墓前送一束红山茶。对方却 “卧听着海涛闲话 ”,没有回应。诗人在寂寞地等待着,如漫漫长夜。在墓前凭吊这深沉的背 景里,“红山茶 ”是明亮的一抹,构成了诗歌的起伏,也照应着诗人抑制状态下真实的心境。 用“红山茶 ”的隐喻,表达诗人对萧红的赞美与哀悼,也传达了诗人对已故者真挚的怀念。

《风雨吟》

意象 风 雨 郊原 房舍、 年轻舵手的心

核心意象 年轻舵手的心

情感 “舵手 ”象征在革命年代引导方向的领路人。 因为“年轻 ”,在茫茫中辨不清方向,表现出诗 人的迷茫和忧惧不安,又体现出经验不足的 “我 ”力图关怀社会命运、做出努力的思想。

写作背景:《风雨吟》写于 1941 年 12 月。一场暴风雨强势袭来,遭受“风 ” “雨 ”侵袭 的“大地 ”,与中国当时风雨如晦的局势何其相似,诗人芦狄因此产生了年轻舵手的“情怀 ”, 写下了这首短诗。

首节意象“风 ”“雨 ”表面为写景,极言暴风骤雨的翻天覆地之势,暗示风云变化的历史 时期。

第二节用“郊原 ” “房舍 ”继续描绘风雨大作带来的变化。茫茫“郊原 ”如同风浪起伏 的大海,一个个“房舍 ”就像大海上漂浮的小舟,比喻贴切。

第三节写了全诗的核心意象“年轻舵手的心 ”。“舵手 ”象征在革命年代引导方向的领路人。 这个角色责任重大,而因为“年轻 ”,在茫茫中辨不清方向,表现出诗人的迷茫和忧惧不安, 又体现出经验不足的“我 ”力图关怀社会命运、做出努力的思想。

(三) 自读哲理诗,细说意象

1.请同学们跟录音朗读《断章》《统一》这两首哲理诗,圈画出诗中的意象,完成下面表格。

3

《断章》 《统一》

意象

意象背后 的关联

哲思

2.明确:

《断章》

意象 桥上的你 看风景的人 楼 明月 窗子 梦

意象背后 的关联 “看 ”和“装饰 ”两个动词让毫不 相干的意象连在一起

哲思 表明宇宙间的事物存在着普遍联 系,互相依存

《断章》里的意象有桥上的你、看风景的人、楼、明月、窗子、梦。

诗人用“看 ”和“装饰 ”两个动词让毫不相干的意象连在一起,表明宇宙间的事物存在着 普遍联系,互相依存。

“看 ”与“被看 ”如此平常的现象,却容纳了如此丰富的内容,诗人发现了其中辩证的色 彩,巧妙地做到了诗情与哲理的高度契合。

《统一》

意象 叶 花 果实 树木

意象背后 的关联 连用多个表示“所有……是…… ”的句式, 将所写意象统一起来,究其本质,都是同一 事物

哲思 表明万物相对对立而又绝对统一的道理

《统一》里的意象有“叶 ”“花 ”“果实 ”“树 ”。

这首诗中连用多个“所有……是…… ”的句式,将所写意象统一起来,究其本质,都是同 一事物。表明万物相对对立而又统一的道理。

学习任务三:比读诗歌,寻找共性。

对比阅读课文这五首短诗,说说新诗的“新 ”指的是哪些方面? 明确:

1.形式新:与旧体诗相比,不拘平仄,不拘长短,没有字数规定。在韵律上,押韵比较自由, 但是一般还是遵循一定的韵律。

2.语言新:以白话写诗,不仅以白话词语代替文言,而且以白话的语法结构代替文言语法,并 吸收国外新语法。

3.观念新:追求个性与独立,强调作者主体情感与见解。

4

课堂总结

这五首短诗,虽诗行短少,但语言凝练、意蕴丰富,带给我们审美的愉悦和多样的思考。 阅读诗歌时,我们要注意把握意象,追溯诗人的生平与诗歌的写作背景,从而更好的理解诗歌, 把握情感。

课后作业

1.有感情地朗读这五首诗。

2.课后阅读徐志摩《再别康桥》、余光中《乡愁》和舒婷《致橡树》。

课堂疑问:

1.如何理解《萧红墓畔口占》中“走六小时寂寞的长途 ”?

“走六小时寂寞的长途 ”,作为诗歌的开头,诗篇缓缓而起,没有多过的形容和修饰,淡 淡道来。“六小时 ”说明时间之长,“长途 ”说明距离之远。

“走六小时寂寞的长途 ”写了诗人不远万里行了六小时的路,就为了来到墓前送一束红山 茶。对方却“卧听着海涛闲话 ”,并无回应。诗人并没有一丝怨言,只是深沉、寂寞着,写出 了诗人与已故者深厚的友谊。

2.从哪里能看出这个时期的新诗具有“新中有旧 ”的特点?

结合《月夜》《萧红墓畔口占》这两首诗简要说明。

《月夜》从题目到诗中出现的意象,如“霜 ”“风 ”“月 ”“树 ”都是古诗中的传统意象。 从形式上看,诗一共四行,前两行为七字句,后两行略有变化,但相对来说整体形式依然较为 整齐。从风格上来说,诗歌使用的是传统咏物寄怀的手法。从这首诗能看到旧体诗的影子。

《萧红墓畔口占》结构也较为规整,面貌与绝句相近。从内容上看,古人作绝句,很讲究 第三行所起的转折作用。元人杨载说过一番精辟的话:“大抵起承二句固难,然不过平直叙起 为佳,从容承之为是。至若宛转变化功夫全在第三句,若于此转变得好,则第四句如顺流之舟 矣。”这首诗的第三句与“平直叙起 ”的第一、二句不同,从内容上看,和第四句合起来,具 有明显的转折。

5

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读